Enciclopedia italiana

Lazio

Lazio

L'abbazia di Montecassino è un monastero benedettino sito sulla sommità di Montecassino, nel Lazio. È il secondo monastero più antico d'Italia dopo quello di Santa Scolastica. Sorge a 516 metri sul livello del mare.

Dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali ne gestisce il patrimonio storico-artistico tramite il Polo museale del Lazio, nel dicembre 2019 divenuto Direzione regionale Musei.

Fondata nel 529 da san Benedetto da Norcia sul luogo di un'antica torre e di un tempio dedicato ad Apollo, situato a 516 metri sul livello del mare, ha subito nel corso della sua storia un'alterna vicenda di distruzioni, saccheggi, terremoti e successive ricostruzioni.

Alla comunità monastica si accedeva presso la chiesa di San Martino, stabilita da san Benedetto nel tempio dell'acropoli, nella zona sud-occidentale rispetto all'attuale monastero, in una zona meno impervia.[1] In cima al monte vi era l'oratorio di San Giovanni, stabilito dal santo sul luogo di un'ara di Apollo, secondo quanto ci ha tramandato Gregorio Magno: in questo oratorio Benedetto volle esser sepolto assieme alla sorella Scolastica.[1]

Attorno al 580, durante l'invasione dei Longobardi, il monastero venne distrutto per la prima volta dai longobardi di Zetone[1] e la comunità dei monaci, con le spoglie del santo fondatore, dovette riparare a Roma, trovando ospitalità presso il Palazzo del Laterano[2]. Ricostruita intorno al 718 per impulso di Petronace di Montecassino, l'abbazia venne distrutta una seconda volta dai Saraceni nell'883, venendo riedificata per volere di papa Agapito II solo nel 949.

Secondo l'Historia Langobardorum di Paolo Diacono, nel 577 il cenobio del monastero fu distrutto dai Longobardi di Zotone, che costrinsero i monaci a rifugiarsi a Roma. L'autore era uno dei cinque grammatici stranieri della Scuola Palatina di Carlomagno, che si era ritirato a Montecassino dal 782 alla morte. Il testo precisa che le reliquie di san Benedetto e di santa Scolastica erano state sottratte e collocate in due monasteri omonimi della Gallia, nell'abbazia di Fleury-sur-Loire (ribattezzata Saint-Benoit-sur-Loire) e nella Collegiata di San Pietro a Le Mans.[3] Il documento originale della regola invece era rimasto nelle mani dei monaci, che un secolo più tardi poterono rifondare la comunità cassinense.[4] Nell'874 i resti di santa Scolastica furono trasferiti a Juvigny-sur-Loison per volere della Regina Richilde, moglie dei re dei Franchi Carlo il Calvo. Nel luglio 1107 papa Pasquale II si recò a Fleury e dichiarò falsa la traslazione delle reliquie di san Benedetto, a seguito di un evento ritenuto prodigioso. La contesa storica delle reliquie fra Montecassino e le altre due abbazie francesi rimase in essere nei secoli successivi.[5]

Nell'VIII secolo, l'influsso di Montecassino si estese alle prime comunità monastiche della Germania. Il legato pontificio Bonifacio Vinfredo, primo vescovo cattolico ed evangelizzatore della Germania, cercò di importare la regola benedettina cassinese nella terra teutonica: dapprima, nominò il parente Villibaldo (700-788), allora monaco a Montecassino, come abate di Eichstätt: in seguito, inviò il suo discepolo Sturmio di Fulda a studiare in Italia per diventare il primo abate di Abbazia di Fulda.[6]

Per tutto il Medioevo, l'abbazia fu un centro vivissimo di cultura attraverso i suoi abati, le sue biblioteche, i suoi archivi, le scuole scrittorie e miniaturistiche, che trascrissero e conservarono molte opere dell'antichità.

Testimonianze storiche del più alto interesse e di sicura validità sono state raccolte e tramandate a Montecassino: dai primi preziosi documenti in lingua volgare ai famosi codici miniati cassinesi, ai preziosi e rarissimi incunaboli. Il più illustre dei suoi abati fu forse Desiderio - il futuro papa Vittore III (sepolto nell'abbazia stessa) - che alla fine dell'XI secolo fece ricostruire completamente l'abbazia e ornò la chiesa di preziosissimi affreschi e mosaici, il cui riflesso si può ancora scorgere in quelli che lo stesso abate fece eseguire in Sant'Angelo in Formis.

Dal Chronicon cassinese di Leone Marsicano sappiamo che l'abate Desiderio impiegò sforzi e capitali notevoli per la ricostruzione della chiesa abbaziale, compiuta nei soli cinque anni dal 1066 al 1071, utilizzando materiali lapidei provenienti da Roma e facendo venire da Costantinopoli anche mosaicisti e artefici vari. La maggior parte delle decorazioni — della chiesa e dei nuovi ambienti del monastero successivamente riedificati — erano costituite da pitture, in maggior parte perdute e delle quali conosciamo soltanto alcuni soggetti, come le Storie dell'Antico e Nuovo Testamento nell'atrio, di cui si conservano interamente i tituli scritti dall'arcivescovo di Salerno Alfano.

Il ricorso a mosaicisti bizantini era motivato, come si legge nella Chronica, poiché: «da più di cinquecento anni i maestri latini avevano tralasciato la pratica di tali arti e per l'impegno di quest'uomo ispirato e aiutato da Dio esse furono rimesse in vigore in questo nostro tempo», inoltre, «affinché la loro conoscenza non cadesse ancora oltre in oblio in Italia, quell'uomo pieno di sapienza decise che molti giovani del monastero fossero con ogni diligenza iniziati in tali arti. Tuttavia non solo in questo campo, ma anche per tutti i lavori artistici che si possono compiere con oro, argento, bronzo, ferro, vetro, avorio, legno, gesso o pietra, fece venire i migliori artisti selezionati dai suoi monaci».

Distrutta dal terribile terremoto del 1349 e nuovamente ricostruita nel 1366, l'abbazia assunse nel XVII secolo l'aspetto tipico di un monumento barocco napoletano, grazie anche alle decorazioni pittoriche di numerosi artisti tra i quali Luca Giordano, Francesco Solimena, Francesco de Mura, Paolo de Matteis e Sebastiano Conca. Fra il 1930 e il 1943 il monastero era raggiungibile grazie alla funivia di Cassino, distrutta durante la seconda guerra mondiale[7].

L'Ara Pacis Augustae (Altare della pace di Augusto) è un altare fatto costruire da Augusto nel 9 a.C. alla Pace[1] nell'accezione di divinità.

Originariamente posto in una zona del Campo Marzio consacrata alla celebrazione delle vittorie, il luogo era emblematico perché posto a un miglio romano (1.472 m) dal pomerium, limite della città dove il console di ritorno da una spedizione militare perdeva i poteri ad essa relativi (imperium militiae) e rientrava in possesso dei propri poteri civili (imperium domi).

Questo monumento rappresenta una delle più significative testimonianze pervenuteci dell'arte augustea e intende simboleggiare la pace e la prosperità raggiunte come risultato della Pax Romana.

L'arco di Costantino è un arco trionfale a tre fornici (con un passaggio centrale affiancato da due passaggi laterali più piccoli), situato a Roma, a breve distanza dal Colosseo. L'Arco può essere considerato come un vero e proprio museo di scultura romana ufficiale, straordinario per ricchezza e importanza[1]. Le dimensioni generali del prospetto sono di 21 m di altezza, 25,9 metri di larghezza e 7,4 m di profondità.

La basilica di San Pietro in Vaticano, ufficialmente papale basilica maggiore di San Pietro in Vaticano, è una basilica cattolica della Città del Vaticano; simbolo dello Stato del Vaticano, cui fa da coronamento la monumentale piazza San Pietro.

È la più grande delle quattro basiliche papali di Roma[1], spesso descritta come la più grande chiesa del mondo[2] e centro del cattolicesimo. Non è tuttavia la chiesa cattedrale della diocesi romana poiché tale titolo spetta alla basilica di San Giovanni in Laterano, che è anche la prima per dignità essendo Madre e Capo di tutte le Chiese dell'Urbe e del Mondo.

In quanto Cappella pontificia, posta in adiacenza del Palazzo Apostolico, la basilica di San Pietro è la sede delle principali manifestazioni del culto cattolico ed è perciò in solenne funzione in occasione delle principali celebrazioni papali.

Sotto il pontificato di Pio IX ospitò le sedute del Concilio Vaticano I e sotto papa Giovanni XXIII e Paolo VI quelle del Concilio Vaticano II.

Castel Sant'Angelo (o Mole Adrianorum o Castellum Crescentii nel X-XII sec.), detto anche Mausoleo di Adriano, è un monumento di Roma, situato sulla sponda destra del Tevere di fronte al pons Aelius (attuale ponte Sant'Angelo), a poca distanza dal Vaticano, tra il rione di Borgo e quello di Prati; è collegato allo Stato del Vaticano attraverso il corridoio fortificato del "passetto". Il castello è stato radicalmente modificato più volte in epoca medievale e rinascimentale.

Proprietà demaniale dello Stato Italiano, dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo ha gestito tramite il Polo museale del Lazio, e dal dicembre 2019 attraverso la Direzione Musei statali di Roma.

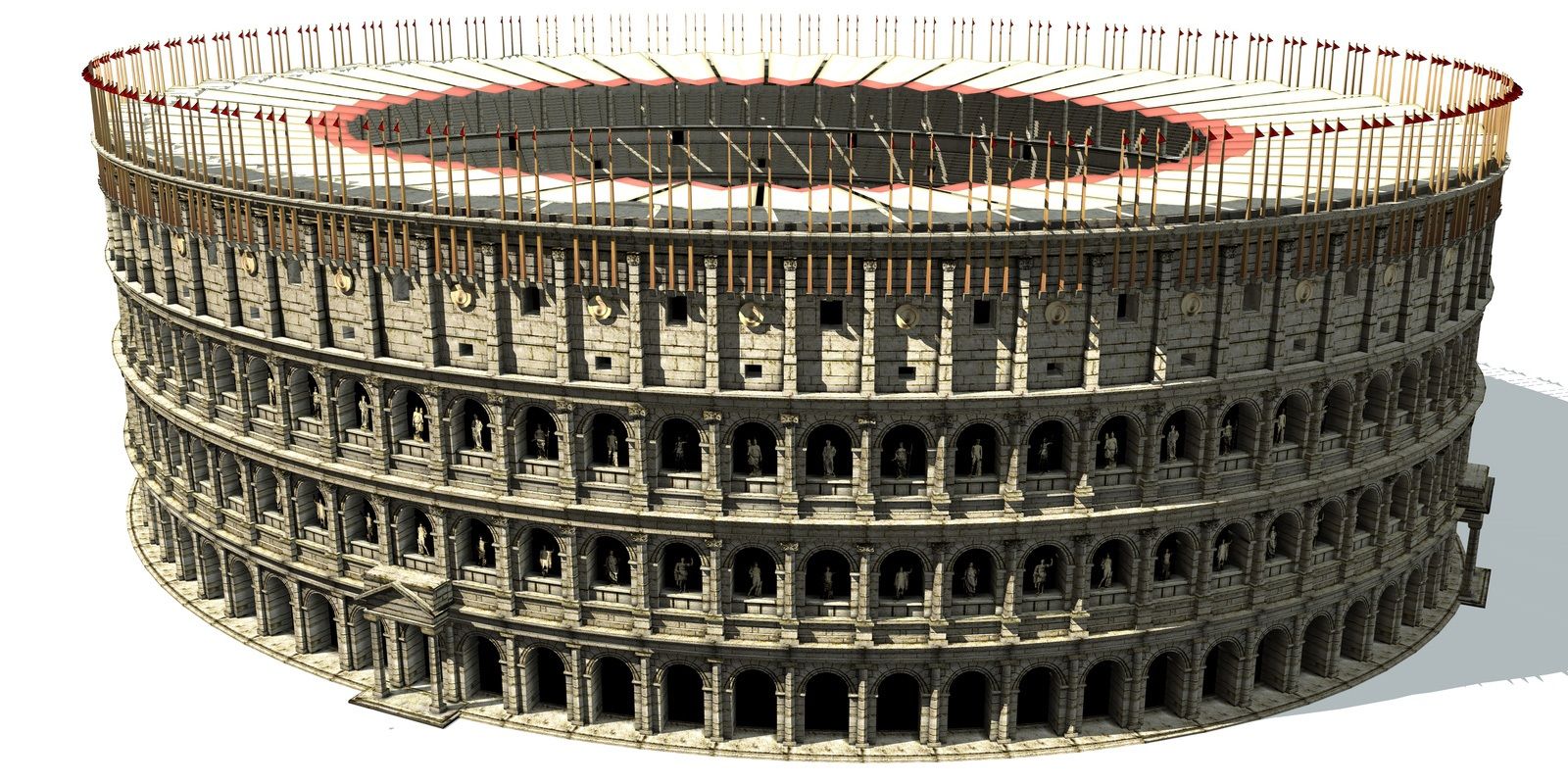

Il Colosseo, originariamente conosciuto come Anfiteatro Flavio (in latino: Amphitheatrum Flavium) o semplicemente Amphitheatrum (in italiano: Anfiteatro)[1], situato nel centro della città di Roma, è il più grande anfiteatro romano del mondo. In grado di contenere un numero di spettatori stimato tra 50 000 e 87 000 unità, è il più importante anfiteatro romano, nonché il più imponente monumento dell'antica Roma che sia giunto fino a noi.[2]

Inserito nel 1980 nella lista dei Patrimoni dell'umanità dall'UNESCO, assieme a tutto il Centro storico di Roma, le Zone extraterritoriali della Santa Sede in Italia e la Basilica di San Paolo fuori le mura, nel 2007 il complesso, unico monumento europeo, è stato anche inserito fra le Nuove sette meraviglie del mondo, a seguito di un concorso organizzato da New Open World Corporation (NOWC).

L'anfiteatro fu edificato in epoca Flavia su un'area al limite orientale del Foro Romano. La sua costruzione, iniziata da Vespasiano nel 70 d.C., fu conclusa da Tito, che lo inaugurò il 21 Aprile nell'80 d.C. Ulteriori modifiche vennero apportate durante l'impero di Domiziano, nel 90. L'edificio forma un'ellisse di 527 m di perimetro, con assi che misurano 187,5 e 156,5 m. L'arena all'interno misura 86 × 54 m, con una superficie di 3 357 m². L'altezza attuale raggiunge 48,5 m, ma originariamente arrivava a 52 m. La struttura esprime con chiarezza le concezioni architettoniche e costruttive romane della prima Età imperiale, basate rispettivamente sulla linea curva e avvolgente offerta dalla pianta ellittica e sulla complessità dei sistemi costruttivi. Archi e volte sono concatenati tra loro in un serrato rapporto strutturale.

Il nome "Colosseo" si diffuse solo nel Medioevo, e deriva dalla deformazione popolare dell'aggettivo latino "colosseum" (traducibile in "colossale", come appariva nell'Alto Medioevo tra le casette a uno o due piani)[3] o, più probabilmente, dalla vicinanza della colossale statua acrolitica di Nerone che sorgeva nei pressi.[4] Presto l'edificio divenne simbolo della città imperiale, espressione di un'ideologia in cui la volontà celebrativa giunge a definire modelli per lo svago e il divertimento del popolo.

Anticamente era usato per gli spettacoli di gladiatori e altre manifestazioni pubbliche (spettacoli di caccia, battaglie navali, rievocazioni di battaglie famose, e drammi basati sulla mitologia classica). La tradizione che lo vuole luogo di martirio di cristiani è infondata[5]. Non più in uso dopo il VI secolo, l'enorme struttura venne variamente riutilizzata nei secoli, anche come cava di materiale. Oggi è un simbolo della città di Roma e una delle sue maggiori attrazioni turistiche sotto forma di monumento archeologico regolarmente visitabile.

Nel 2012 le condizioni della struttura del Colosseo destarono preoccupazione, in seguito a studi che avevano individuato oltre tremila lesioni e un esteso stato fessurativo[6]. Inoltre venne rilevata un'inclinazione di 40 cm della struttura, probabilmente a causa di un cedimento della platea di fondazione su cui poggia[7].

Nel 2018 il circuito archeologico Colosseo, Foro Romano e Palatino ha ottenuto 7 650 519 visitatori, risultando il secondo sito museale statale italiano più visitato (il primo tra quelli a pagamento), alle spalle del Pantheon[8].

La Fontana di Trevi è la più grande fra le celebri fontane di Roma.

Costruita sulla facciata di Palazzo Poli da Nicola Salvi, il concorso indetto da papa Clemente XII nel 1731 era stato inizialmente vinto dallo scultore francese Lambert-Sigisbert Adam ma successivamente l'incarico passò a Salvi: si dice che il cambiamento fosse dovuto al fatto che il pontefice non voleva affidare l'opera a uno straniero, invece un'altra versione spiega che Adam doveva ritornare in Francia[2][3].

Cominciata nel 1732, fu infine affidata nel 1759 a Pietro Bracci aiutato da suo figlio Virginio. I due completarono l'opera, che venne inaugurata nel 1762.

Il Foro Romano (in latino Forum Romanum, sebbene i Romani si riferissero ad esso più spesso come Forum Magnum o semplicemente Forum) è un'area archeologica di Roma racchiusa tra il Palatino, il Campidoglio, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo, costituita dalla stratificazione dei resti di quegli edifici e monumenti di epoche eterogenee che per gran parte della storia antica di Roma rappresentarono il centro politico, giuridico, religioso ed economico della città di Roma, oltre che il centro nevralgico dell'intera civiltà romana.

Dall'età regia fino all'avvento dell'età medievale, la valle del Foro è stata teatro di eventi e sede di istituzioni di importanza tale da aver determinato a più riprese il corso storico della civiltà occidentale[1][2][3][4][5][6][7][8], e da aver influenzato in modo preponderante le basi politiche, giuridiche, culturali e filosofiche del pensiero occidentale.

Dopo una fase di declino iniziata nell'età tardoantica il Foro Romano è stato soggetto a frequenti spoliazioni e cambi di destinazione d'uso, fino a ritrovarsi, nel XVI secolo, quasi completamente interrato e stabilmente utilizzato come pascolo per i bovini, da cui il nomignolo di Campo Vaccino[9][10].

Grazie alle imponenti ristrutturazioni urbanistiche dell'Italia post-unitaria e del periodo fascista, l'area del Foro è stata gradualmente riportata alla luce, studiata, e musealizzata, diventando con il Colosseo e il Palatino uno dei siti archeologici più illustri e visitati al mondo[11].

I Musei Vaticani sono il museo nazionale della Città del Vaticano, in Roma.[1] Fondati da papa Giulio II nel XVI secolo[2], occupano gran parte del vasto cortile del Belvedere e sono una delle raccolte d'arte più grandi del mondo, dal momento che espongono l'enorme collezione di opere d'arte accumulata nei secoli dai papi: la Cappella Sistina e gli appartamenti papali affrescati da Michelangelo e Raffaello sono parte delle opere che i visitatori possono ammirare nel loro percorso. Benché i musei si trovino interamente in territorio vaticano, il loro ingresso si trova in territorio italiano, in viale Vaticano 6 a Roma.

Il museo ha un'affluenza media annua di circa sei milioni e mezzo di visitatori da tutto il mondo (più di 6 700 000 nel 2018[3]). Dal 1º gennaio 2017 il direttore del complesso è Barbara Jatta, prima donna ad assumere tale incarico[4].

I Musei Vaticani furono fondati da papa Giulio II nel 1506 e aperti al pubblico nel 1771 per volere di papa Clemente XIV. La scultura che gettò le basi per la costruzione del museo fu il cosiddetto Gruppo del Laocoonte: essa raffigura Laocoonte, il sacerdote che secondo la mitologia greca tentò di convincere i Troiani a non accettare il cavallo di legno che i Greci sembravano aver donato loro. La statua fu trovata il 14 gennaio 1506 in un vigneto nei pressi della basilica di Santa Maria Maggiore a Roma. Papa Giulio II mandò Giuliano da Sangallo e Michelangelo Buonarroti, che lavoravano al Vaticano, ad esaminare la scoperta, e su loro consiglio acquistò subito la scultura dal proprietario della vigna. Un mese dopo l'opera, che rappresenta Laocoonte e i suoi figli stretti tra le spire di un serpente marino, fu esposta al pubblico in Vaticano.

Un clamoroso caso si ebbe nel maggio del 1938, quando Adolf Hitler, capo della Germania nazista, arrivò a Roma, ospite del re Vittorio Emanuele III e di Benito Mussolini. Papa Pio XI non lo volle ricevere, e per evitare ciò si trasferì eccezionalmente, per qualche giorno, nella villa di Castel Gandolfo. Inoltre, caso senza precedenti, stabilì che il museo e la basilica fossero chiusi a ogni visitatore durante il breve periodo della visita del Führer. In tal modo il capo tedesco non sarebbe potuto entrare in territorio vaticano nemmeno accedendo ai Musei[5].

All'inizio dell'anno santo del 2000 è stata approntato un nuovo ingresso ai Musei, ricavato nelle mura vaticane, subito a sinistra - muro disposto a 90 gradi - del vecchio ingresso, risalente al 1932. Un passaggio è stato destinato all'ingresso, e l'altro all'uscita dei visitatori. Un apposito articolo del Trattato del 1929 stabilisce che la Santa Sede non può alienare i beni contenuti nei musei, può regolare le date e gli orari d'ingresso ma è tenuta a consentire la visita ai turisti e agli studiosi; si tratta quindi di una sorta di servitù internazionale.

I musei sono chiusi in alcune date festive (1º gennaio, 6 gennaio, 11 febbraio, 19 marzo, Pasqua e Lunedì dell'Angelo, 1º maggio, 29 giugno, 15 agosto, 1º novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre). I Musei sono chiusi la domenica, a eccezione dell'ultima domenica del mese (purché non coincida con le precedenti festività). Nell'ottobre del 2006 i musei hanno celebrato il proprio cinquecentesimo anniversario aprendo permanentemente al pubblico gli scavi archeologici di una necropoli che si trovano sul Colle Vaticano.

Il Pantheon (in greco antico: Πάνθεον [ἱερόν], Pántheon [hierón], «[tempio] di tutti gli dei»), in latino classico Pantheum[1], è un edificio della Roma antica situato nel rione Pigna nel centro storico, costruito come tempio dedicato a tutte le divinità passate, presenti e future. Fu fondato nel 27 a.C. dall'arpinate Marco Vipsanio Agrippa, genero di Augusto. Fu fatto ricostruire dall'imperatore Adriano presumibilmente dal 112-115 fino al 124 d.C. circa[2], dopo che gli incendi dell'80 e del 110 d.C. avevano danneggiato la costruzione precedente di età augustea.[3]

È composto da una struttura circolare unita a un portico in colonne corinzie (otto frontali e due gruppi di quattro in seconda e terza fila) che sorreggono un frontone. La grande cella circolare, detta rotonda, è cinta da spesse pareti in muratura e da otto grandi piloni su cui è ripartito il peso della caratteristica cupola emisferica in calcestruzzo che ospita al suo apice un'apertura circolare detta oculo, che permette l'illuminazione dell'ambiente interno. L'altezza dell'edificio calcolata all'oculo è pari al diametro della rotonda, caratteristica che rispecchia i criteri classici di architettura equilibrata e armoniosa. A quasi due millenni dalla sua costruzione, la cupola intradossata del Pantheon è ancora oggi una delle cupole più grandi di tutto il mondo[4], e nello specifico la più grande costruita in calcestruzzo romano.[5]

All'inizio del VII secolo il Pantheon è stato convertito in basilica cristiana chiamata Santa Maria della Rotonda[6] o Santa Maria ad Martyres, il che gli ha consentito di sopravvivere quasi integro alle spoliazioni inflitte dai papi agli edifici della Roma classica. Gode del rango di basilica minore ed è l'unica basilica di Roma oltre a quelle patriarcali ad avere ancora un capitolo[7]. Gli abitanti di Roma lo chiamavano popolarmente la Rotonna[8] ("la Rotonda"), da cui derivano anche il nome della piazza e della via antistanti[9].

Proprietà demaniale dello Stato Italiano, dal dicembre 2014 il Ministero per i beni e le attività culturali lo ha gestito tramite il Polo museale del Lazio, e dal dicembre 2019 attraverso la Direzione Musei statali di Roma. Nel 2019 ha fatto registrare 8.955.569 visitatori, risultando il sito museale statale italiano più visitato[10].

Architecture

Architecture

Eurovision Song Contest,ESC

Eurovision Song Contest,ESC

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1990

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 1990

UEFA European Championship 2020

UEFA European Championship 2020

History

History

Italy

Italy

Lazio

Lazio

Rom

Rom

Olympic Summer Games

Olympic Summer Games

1960 Summer Olympics

1960 Summer Olympics

Silk road

Silk road

Cities founded by the Romans

Cities founded by the Romans

World Heritage

World Heritage

Civilization

Civilization

Roma (AFI: /ˈroma/[6], pronuncia[?·info]) è un comune italiano di 2764966 abitanti[3][7], capitale della Repubblica Italiana, nonché capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Lazio.

Si tratta del comune più popoloso d'Italia e il terzo dell'Unione europea dopo Berlino e Madrid[3]. Mentre con 1287,36 km² è il comune più esteso d'Italia e dell'Unione europea, nonché la quinta città più estesa d'Europa dopo Mosca, Istanbul, Londra e San Pietroburgo; è il cinquantacinquesimo comune più esteso nel mondo.[senza fonte] Dotata di un ordinamento amministrativo speciale, denominato Roma Capitale, disciplinato da una legge dello Stato[8], è inoltre il comune europeo con la maggiore superficie di aree verdi[9].

È stata fondata secondo la tradizione il 21 aprile del 753 a.C. da Romolo (sebbene scavi recenti nel Lapis niger farebbero risalire la fondazione a 2 secoli prima[10][11]), nel corso dei suoi tre millenni di storia è stata la prima metropoli dell'Occidente,[12] cuore pulsante di una delle più importanti civiltà antiche, che influenzò la società, la cultura, la lingua, la letteratura, l'arte, l'architettura, l'urbanistica, l'ingegneria civile, la filosofia, la religione, il diritto e i costumi dei secoli successivi. Luogo di origine della lingua latina, fu capitale dell'antico Stato romano che estendeva il suo dominio su tutto il bacino del Mediterraneo e gran parte dell'Europa, dello Stato Pontificio, sottoposto al potere temporale dei papi e del Regno d'Italia (dal 1871 al 1946). Per antonomasia, è definita l'Urbe, Caput Mundi e Città eterna.

Cuore della cristianità cattolica, è l'unica città al mondo ad ospitare al proprio interno un intero Stato, l'enclave della Città del Vaticano.[13] Il suo centro storico, delimitato dal perimetro delle mura aureliane, sovrapposizione di testimonianze di quasi tre millenni, è espressione del patrimonio storico, artistico e culturale del mondo occidentale europeo[14] e, nel 1980, insieme alle proprietà extraterritoriali della Santa Sede nella città, è stato inserito nella lista dei Patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, provvedimento esteso nel 1990 ai territori compresi all'interno delle mura gianicolensi.[15] Luogo di fondazione della Comunità economica europea e dell'Euratom[16], ospita anche le sedi di tre organizzazioni delle Nazioni Unite: l'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO), il Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo (IFAD) e il Programma alimentare mondiale (PAM).

La Città del Vaticano, ufficialmente Stato della Città del Vaticano (in latino: Status Civitatis Vaticanæ[12]), comunemente chiamata anche semplicemente Vaticano, o per antonomasia San Pietro, o imprecisamente Santa Sede, è uno stato senza sbocco al mare dell'Europa occidentale. È il più piccolo stato sovrano del mondo sia per popolazione (605 abitanti)[13] sia per estensione territoriale (0,44 km²), ma proprio quest'ultima pone al contempo lo Stato al terzo posto nel mondo per densità di popolazione.[14]

Lo Stato della Città del Vaticano nasce l'11 febbraio 1929 a seguito della firma dei Patti Lateranensi tra Benito Mussolini e Pietro Gasparri, rispettivamente i rappresentanti del Regno d'Italia e della Santa Sede. La Città del Vaticano è un'enclave nel territorio della Repubblica Italiana inserita nel tessuto urbano della città di Roma. Nello stato vige un regime di monarchia assoluta[15] teocratica ierocratica elettiva di tipo patrimoniale,[16] con a capo il papa della Chiesa cattolica. La lingua ufficiale è l'italiano, mentre il latino è la lingua ufficiale della Santa Sede.

Lo Stato della Città del Vaticano batte moneta propria, ma, per effetto dell'unione doganale e monetaria con l'Italia, adotta l'euro, che negli otto tagli delle monete metalliche riportano nella faccia nazionale l'effigie del papa regnante, ovvero soggetti vaticani, ed emette propri francobolli, utilizzabili per il servizio postale verso tutto il mondo (ma ovviamente solo con spedizione dalle Poste Vaticane). Importanti le serie commemorative delle monete e dei francobolli molto ricercate dai numismatici e dai filatelici di tutto il mondo[17]. In Vaticano è inoltre edito un giornale quotidiano, L'Osservatore Romano, fondato nel 1861, e dal 1931 funziona una emittente, la Radio Vaticana, che trasmette in tutto il mondo in varie lingue.

Religion

Religion

Art

Art

Museum

Museum

International cities

International cities

States of Europe

States of Europe