Deutsche Enzyklopädie

Economy and trade

Economy and trade

Germany

Germany

European Union

European Union

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

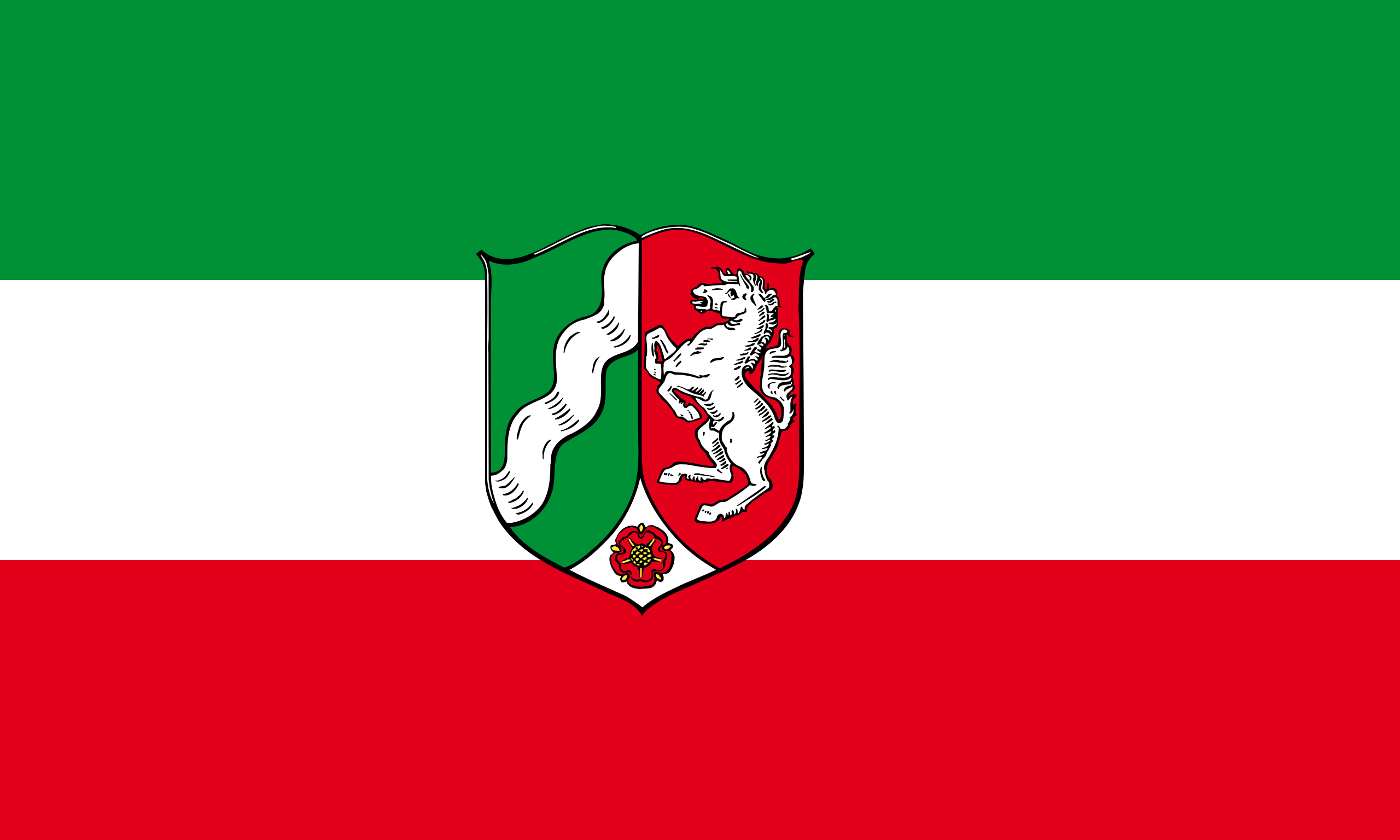

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Das Bonn International Centre for Conflict Studies (BICC) gGmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Bonn.

Es setzt sich für die Förderung von Frieden und Entwicklung ein und zählt neben dem Institut für Entwicklung und Frieden, der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft e.V., dem Institut für Friedensforschung und Sicherheitspolitik an der Universität Hamburg (IFSH) und der Hessischen Stiftung Friedens- und Konfliktforschung (HFSK) zu den fünf führenden deutschen Friedensforschungsinstituten

*Think tanks in Germany

*Think tanks in Germany

Berlin

Berlin

Education and Research

Education and Research

European Union

European Union

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) ist ein Netzwerk und eine Denkfabrik für Außenpolitik. Die 1955 in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign Relations und Chatham House gegründete Gesellschaft betreibt Forschungseinrichtungen für Fragen der internationalen Politik sowie der Außen- und Sicherheitspolitik. Die DGAP zählt heute über 2.800 Mitglieder, darunter führende Persönlichkeiten aus dem Bank- und Finanzwesen, der Wirtschaft, Politik, Medien und der Wissenschaft.[1] Sitz der DGAP ist das ehemalige Gebäude der Jugoslawischen Gesandtschaft im Botschaftsviertel in Berlin-Tiergarten.

*European Union

*European Union

Belgium

Belgium

Belgium

Belgium

Denmark

Denmark

Germany

Germany

Estonia

Estonia

European Union

European Union

Member States of the European Union

Member States of the European Union

Finland

Finland

France

France

History

History

History

History

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

Greece

Greece

Hand in Hand

Hand in Hand

Holland

Holland

Ireland

Ireland

Italy

Italy

Croatia

Croatia

Latvia

Latvia

Lithuania

Lithuania

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Malta

Nobel prize

Nobel prize

2012

2012

Nobel prize

Nobel prize

Nobel Peace Prize

Nobel Peace Prize

Austria

Austria

Party and government

Party and government

Party and government

Party and government

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Party and government

Party and government

Group of Seven,G7

Group of Seven,G7

Poland

Poland

Portugal

Portugal

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Slovakia

Slovakia

Slovenia

Slovenia

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Hungary

Hungary

Economy and trade

Economy and trade

Free trade agreement

Free trade agreement

Cyprus

Cyprus

Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]

Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]

Das politische System der EU, das sich im Zuge der europäischen Integration herausgebildet hat, basiert auf dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Es enthält sowohl überstaatliche als auch zwischenstaatliche Elemente. Während im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union die einzelnen Staaten mit ihren Regierungen vertreten sind, repräsentiert das Europäische Parlament bei der Rechtsetzung der EU unmittelbar die Unionsbürger. Die Europäische Kommission als Exekutivorgan und der EU-Gerichtshof als Rechtsprechungsinstanz sind ebenfalls überstaatliche Einrichtungen.

Die Anfänge der EU gehen auf die 1950er-Jahre zurück, als zunächst sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten. Eine gezielte wirtschaftliche Verflechtung sollte militärische Konflikte für die Zukunft verhindern und durch den größeren Markt das Wirtschaftswachstum beschleunigen und damit den Wohlstand der Bürger steigern. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte traten in mehreren Erweiterungsrunden weitere Staaten den Gemeinschaften (EG) bei. Ab 1985 wurden mit dem Schengener Übereinkommen die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedsländern geöffnet. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beziehungsweise der Auflösung des Ostblockes im Jahr 1989 änderte sich die geopolitische Lage in Europa grundlegend, womit sich Möglichkeiten zur Vertiefung der Integration, aber auch zur Vorbereitung von Erweiterungen im Osten ergaben. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 die Europäische Union gegründet, die damit Zuständigkeiten in nichtwirtschaftlichen Politikbereichen bekam. In mehreren Reformverträgen, zuletzt im Vertrag von Lissabon, wurden die überstaatlichen Zuständigkeiten der EU ausgebaut und die demokratische Verankerung der politischen Entscheidungsprozesse auf Unionsebene nachgebessert, vor allem durch nochmalige Stärkung der Stellung des Europäischen Parlaments. Eine europäische Öffentlichkeit und Identität als Voraussetzung einer supranationalen Volkssouveränität bildet sich indes erst allmählich und nicht ohne Gegenströmungen heraus. Seit den 1980er-Jahren nahm mit den Kompetenzerweiterungen und dem damit einhergehenden Bedeutungsgewinn der EU auch die öffentliche Debatte über die Verfasstheit der EU an Intensität zu; dabei wurden auch EU-skeptische Positionen vermehrt artikuliert. Im Vertrag von Lissabon wurden im Jahr 2007 auch Austrittsszenarien geregelt.

Von den 28 EU-Staaten bilden 19 Staaten eine Wirtschafts- und Währungsunion. Im Jahr 2002 wurde eine gemeinsame Währung für diese Länder, der Euro, eingeführt. Im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts arbeiten die EU-Mitgliedstaaten in der Innen- und Justizpolitik zusammen. Durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bemühen sie sich um ein gemeinsames Auftreten gegenüber Drittstaaten. Zukunftsbezogenes gemeinsames Handeln ist Gegenstand der Initiative Europa 2020, zu der unter anderem die Digitalpolitik gehört. Die Europäische Union hat Beobachterstatus in der G7, ist Mitglied in der G20 und vertritt ihre Mitgliedstaaten in der Welthandelsorganisation.

Die EU war 2016 der weltweit zweitgrößte Wirtschaftsraum nach nominalem (hinter den USA) sowie kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (hinter der Volksrepublik China). Als Staatenverbund ist sie der größte Güterproduzent und die größte Handelsmacht der Welt. Die Mitgliedsstaaten haben einen der höchsten Lebensstandards weltweit, wobei es jedoch auch innerhalb der EU deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern gibt. Im Index der menschlichen Entwicklung galten 2015 26 der 28 Mitgliedstaaten als „sehr hoch“ entwickelt.

Nach der Osterweiterung in den Jahren 2004 und 2007 ist die Europäische Union infolge der Finanzkrise ab 2007 und durch die Flüchtlingskrise ab 2015 in verschiedenen Mitgliedsstaaten einer zunehmenden EU-Skepsis von Teilen der Bevölkerung ausgesetzt, die sich unter anderem in dem Brexit-Referendum von 2016 niedergeschlagen hat. Unter dem Eindruck der Krisenerscheinungen und der Zunahme von rechtspopulistischen Tendenzen in den Mitgliedstaaten der Union wird die EU-Finalitätsdebatte neuerlich intensiv geführt. Einen auf die nähere Zukunft gerichteten, stark beachteten Reformplan hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Initiative für Europa vorgelegt.

Argentina

Argentina

Australia

Australia

Brazil

Brazil

China

China

Germany

Germany

England

England

European Union

European Union

France

France

Hamburg

Hamburg

Hand in Hand

Hand in Hand

India

India

Indonesia

Indonesia

Italy

Italy

Japan

Japan

Canada

Canada

Mexico

Mexico

Ohio-OH

Ohio-OH

Ontario-ON

Ontario-ON

Party and government

Party and government

Party and government

Party and government

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Queensland-QLD

Queensland-QLD

Republic of Korea

Republic of Korea

Russia

Russia

Saudi Arabia

Saudi Arabia

South Africa

South Africa

Turkey

Turkey

United States

United States

United Kingdom

United Kingdom

Washington, D.C.

Washington, D.C.

Zhejiang Sheng-ZJ

Zhejiang Sheng-ZJ

Die G20 (Abkürzung für Gruppe der zwanzig wichtigsten Industrie- und Schwellenländer) ist ein seit 1999 bestehender informeller Zusammenschluss aus 19 Staaten und der Europäischen Union. Sie soll als Forum für die Kooperation und Konsultation in Fragen des internationalen Finanzsystems dienen.

An den Treffen der G20 nehmen die Staats- und Regierungschefs der G20 Länder, die Finanzminister und Zentralbankchefs der G8 und elf weiterer Staaten, darunter die O-5, sowie die EU-Präsidentschaft (wenn diese zu diesem Zeitpunkt nicht von einem G8-Staat geführt wird), der Präsident der Europäischen Zentralbank, der Geschäftsführende Direktor (Managing Director) des Internationalen Währungsfonds, der Vorsitzende des Internationalen Währungs- und Finanzausschusses (IMFC), der Präsident der Weltbank und der Vorsitzende des Development Committees von Weltbank und Internationalem Währungsfonds teil.

Financial

Financial

Financial

Financial

*Brazil economic data

*Brazil economic data

Financial

Financial

*China economic data

*China economic data

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

Financial

Financial

*European Union economic data

*European Union economic data

Financial

Financial

*France economic data

*France economic data

Financial

Financial

*India economic data

*India economic data

Financial

Financial

*Indonesia economic data

*Indonesia economic data

Financial

Financial

*Italy economic data

*Italy economic data

Financial

Financial

*Japan economic data

*Japan economic data

Financial

Financial

*Canada economic data

*Canada economic data

Financial

Financial

*Russia economic data

*Russia economic data

Financial

Financial

*United Kingdom economic data

*United Kingdom economic data

Financial

Financial

*United States economic data

*United States economic data

停滞性通货膨胀(英语:stagflation),简称滞脹或停滞性通脹,在经济学、特别是宏观经济学中,特指经济停滞(stagnation),失业及通货膨胀(inflation,此处指物价持续上涨)同时持续增长的经济现象。停滞性通胀(stagflation)作为混成词起源于英国政治人物麦克劳德1965年在国会的演说中。

Der Begriff Stagflation (ein Kofferwort aus den Begriffen „Stagnation“ und „Inflation“) beschreibt eine Situation eines Währungsraumes, in der wirtschaftliche Stagnation und Inflation miteinander einhergehen. Dieses Phänomen wurde in den 1970er Jahren im Zuge der Ölkrise in fast allen westlichen Volkswirtschaften beobachtet. Die Wortschöpfung Stagflation wird dem 1970 verstorbenen britischen Finanzminister Iain Macleod und John Overcountry zugeschrieben.

*Think tanks in Germany

*Think tanks in Germany

Berlin

Berlin

Education and Research

Education and Research

European Union

European Union

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und Trägerin des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit (englisch German Institute for International and Security Affairs), das den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung sowie politische Entscheidungsträger in für Deutschland wichtigen internationalen Organisationen, vor allem in EU, NATO und den Vereinten Nationen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. internationalen Politik berät. Das Institut gehört zu den einflussreichsten deutschen Forschungseinrichtungen für außen- und sicherheitspolitische Fragen.

Abe Shinzō

Abe Shinzō

Alexis Tsipras

Alexis Tsipras

Angela Merkel

Angela Merkel

António Guterres

António Guterres

Christine Lagarde

Christine Lagarde

David Cameron

David Cameron

Dilma Rousseff

Dilma Rousseff

Dmitri Anatoljewitsch Medwedew

Dmitri Anatoljewitsch Medwedew

Donald Trump

Donald Trump

Emmanuel Macron

Emmanuel Macron

Energy resource

Energy resource

Felipe Calderón

Felipe Calderón

Felipe VI.

Felipe VI.

Financial

Financial

Hand in Hand

Hand in Hand

Hassan Rohani

Hassan Rohani

Jair Bolsonaro

Jair Bolsonaro

James Gordon Brown

James Gordon Brown

Jean-Claude Juncker

Jean-Claude Juncker

Jim Yong Kim

Jim Yong Kim

Joachim Gauck

Joachim Gauck

José Luis Rodríguez Zapatero

José Luis Rodríguez Zapatero

Juan Manuel Santos

Juan Manuel Santos

Li Keqiang

Li Keqiang

Liaoning Sheng-LN

Liaoning Sheng-LN

Mario Monti

Mario Monti

Mark Rutte

Mark Rutte

Mauricio Macri

Mauricio Macri

Naoto Kan

Naoto Kan

Narendra Modi

Narendra Modi

Nelson Mandela

Nelson Mandela

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Paul Kagame

Paul Kagame

Petro Poroschenko

Petro Poroschenko

Recep Tayyip Erdoğan

Recep Tayyip Erdoğan

Switzerland

Switzerland

Stephen Joseph Harper

Stephen Joseph Harper

Tarō Asō

Tarō Asō

Theresa May

Theresa May

Tianjin Shi-TJ

Tianjin Shi-TJ

Ursula von der Leyen

Ursula von der Leyen

Wen Jiabao

Wen Jiabao

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Wladimir Wladimirowitsch Putin

Wladimir Wladimirowitsch Putin

World Economic Forum,WEF

World Economic Forum,WEF

Klaus Schwab

Klaus Schwab

Xi Jingping

Xi Jingping

Yasuo Fukuda

Yasuo Fukuda

| Year | Dates | Theme |

|---|---|---|

| 1988 | The new state of the world economy | |

| 1989 | Key developments in the 90s: implications for global business | |

| 1990 | Competitive cooperation in a decade of turbulence | |

| 1991 | The new direction for global leadership | |

| 1992 | Global cooperation and megacompetition | |

| 1993 | Rallying all the forces for global recovery | |

| 1994 | Redefining the basic assumptions of the world economy | |

| 1995 | Leadership for challenges beyond growth | |

| 1996 | Sustaining globalization | |

| 1997 | Building the network society | |

| 1998 | Managing volatility and priorities for the 21st century | |

| 1999 | Responsible globality: managing the impact of globalization | |

| 2000 | New beginnings: making a difference | |

| 2001 | 25–30 January | Sustaining growth and bridging the divides: a framework for our global future |

| 2002 | 31 January – 4 February | Leadership in fragile times (held in New York instead of Davos) |

| 2003 | 21–25 January | Building trust |

| 2004 | 21–25 January | Partnering for security and prosperity |

| 2005 | 26–30 January | Taking responsibility for tough choices |

| 2006 | 25–29 January | The creative imperative[61] |

| 2007 | 24–28 January | Shaping the global agenda, the shifting power equation |

| 2008 | 23–27 January | The power of collaborative innovation |

| 2009 | 28 January – 1 February | Shaping the post-crisis world |

| 2010 | 27–30 January | Improve the state of the world: rethink, redesign, rebuild |

| 2011 | 26–30 January | Shared norms for the new reality |

| 2012 | 25–29 January | The great transformation: shaping new models |

| 2013 | 23–27 January | Resilient dynamism[62] |

| 2014 | 22–25 January | The reshaping of the world: consequences for society, politics and business |

| 2015 | 21–24 January | New global context |

| 2016 | 20–23 January | Mastering the fourth industrial revolution |

| 2017 | 17–20 January | Responsive and responsible leadership |

| 2018 | 23–26 January | Creating a shared future in a fractured world |

| 2019 | 22–25 January | Globalization 4.0: shaping a global architecture in the age of the fourth industrial revolution |

| 2020 | 20–24 January | Stakeholders for a cohesive and sustainable world[citation needed] |

| 2021 | 17–20 August | canceled as a result of COVID-19 pandemic |

| 2022 | 22–26 May | History at a Turning Point: Government Policies and Business Strategies[63] |

| 2023 | 16-20 January | Cooperation in a Fragmented World [64] |

Das Weltwirtschaftsforum (englisch World Economic Forum (IPA: /ˈwɜːld ˌiːkəˈnɒmɪk ˈfɔːɹəm/), kurz WEF) ist eine in Cologny im Schweizer Kanton Genf ansässige Stiftung und Lobby-Organisation,[1] die in erster Linie für das von ihr veranstaltete Jahrestreffen gleichen Namens bekannt ist, das alljährlich in Davos im Kanton Graubünden stattfindet. Hierbei kommen zahlende Mitglieder, international führende Wirtschaftsexperten, Politiker, Wissenschaftler, gesellschaftliche Akteure und Journalisten zusammen, um über aktuelle globale Fragen zu diskutieren.

Das Forum, das sich hauptsächlich durch seine 1000 Mitgliedsunternehmen – typischerweise globale Unternehmen mit einem Umsatz von mehr als fünf Milliarden US-Dollar – sowie durch öffentliche Zuschüsse finanziert, wurde 1971 von Klaus Schwab gegründet.[2] Es organisiert im Verlauf des Jahres weitere Treffen weltweit, darunter das Annual Meeting of the New Champions in China. Neben den Veranstaltungen publiziert das WEF regelmässig selbst finanzierte Forschungsberichte. Seine Mitglieder betätigen sich in branchenspezifischen Initiativen.[3]

Das WEF fordert mit Initiativen wie dem «Global Redesign»[4] und dem «Great Reset»[5] einen Multistakeholder-Governance-Ansatz,[6] um globale Entscheidungen nicht zwischenstaatlich, sondern in «Koalitionen» mit multinationalen Konzernen und zivilgesellschaftlichen Organisationen zu treffen.[7][8] Es sieht dabei Phasen globaler Instabilität – wie während der Finanzkrise und der COVID-19-Pandemie – als Zeitfenster, seine Programmatik intensiviert voranzutreiben.[9]

Das Weltwirtschaftsforum und sein jährliches Treffen in Davos werden in folgenden Punkten kritisiert:

- Es entstünden öffentliche Kosten für Sicherheit, gleichzeitig würden hunderte Millionen Schweizer Franken an Finanzreserven gebildet und keine Bundessteuern bezahlt.

- Es handele sich um Treffen einer wohlhabenden globalen Elite ohne Bindung an die Mehrheit der Gesellschaft. Mit dem Ziel noch reicher zu werden, während es allen anderen Menschen immer schlechter geht.

- Entscheidungsprozesse seien undemokratisch.

- Es mangele an finanzieller Transparenz.

- Demokratische Strukturen und Institutionen würden vereinnahmt.

- Auswahlkriterien seien unklar.

- Der ökologische Fussabdruck seiner Jahrestagungen sei für das Klima stark belastend.

- Kritische Medien würden nicht akkreditiert.

- Viele Aktivitäten seien lediglich institutionelle Beschönigungsinitiativen.

- Globale Krisen wie die COVID-19-Pandemie würden für die Durchsetzung der eigenen Programmatik vereinnahmt.

Neben Wirtschaftspolitik konzentriert sich das WEF im Rahmen seiner Agenda zunehmend auf positiv konnotierte aktivistische Themen wie Umweltschutz[10] und Soziales Unternehmertum,[11] was Kritiker als eine Strategie zur Verschleierung der wahren plutokratischen Ziele der Organisation sehen.

Organisation

Das Weltwirtschaftsforum wurde 1971 als gemeinnützige Stiftung gegründet und hat seit 2015 offiziell den Status einer internationalen Organisation.[16] Es bezeichnet sich selbst als unparteiisch und an keinerlei politische oder nationale Interessen gebunden. Das WEF hat Beobachterstatus beim Wirtschafts- und Sozialrat der Vereinten Nationen und steht unter der externen Aufsicht des Eidgenössischen Departement des Innern. Sein höchstes internes Aufsichtsgremium ist der Stiftungsrat. Mitglieder und Direktoren ergeben sich aus dem Eintrag im Handelsregister des Kantons Genf. Die Mission des Forums lautet, «den Zustand der Welt zu verbessern» (englisch: committed to improving the state of the world).[17]

Der Hauptsitz des Weltwirtschaftsforum ist Cologny im Schweizer Kanton Genf. Es gibt darüber hinaus Büros in Peking (China), New York (USA) und Tokio (Japan). 2016 eröffnete das Forum das «Center for the Fourth Industrial Revolution» in San Francisco (USA).[18]

Mitgliedschaft

Das typische Mitgliedsunternehmen ist ein globales Unternehmen mit einem Umsatz von über 5 Mrd. US-Dollar, wobei dies je nach Branche und Region variieren kann. Ausserdem zählen die meisten dieser Unternehmen zu den wichtigsten Unternehmen ihrer Branche und/oder ihres Landes und spielen bei der Zukunftsgestaltung ihrer Branche und/oder Region eine wichtige Rolle.[19] Seit 2005 bezahlt jedes Mitgliedsunternehmen eine Basis-Jahresmitgliedsgebühr von 42'500 Schweizer Franken (CHF) und eine Gebühr von 18'000 CHF für die Teilnahme ihres Präsidenten am Jahrestreffen in Davos. Industrie- und strategische Partner bezahlen jeweils 250'000 CHF und 500'000 CHF, um massgeblich an den Initiativen des Forums mitzuwirken.[20][21]

Für das Jahr 2019 hat Bloomberg insgesamt 436 börsennotierte Unternehmen identifiziert, die am Jahrestreffen teilgenommen haben, und dabei eine Underperformance der Davos-Teilnehmer von rund −10 % gegenüber dem S&P 500 im selben Jahr gemessen. Treiber sind u. a. eine Überrepräsentation von Finanzunternehmen und eine Unterrepräsentation von wachstumsstarken Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und der Informationstechnologie auf der Konferenz.[22] The Economist hatte in einer früheren Studie ähnliche Ergebnisse gefunden, die eine Underperformance der Davos-Teilnehmer gegenüber dem MSCI World Index und dem S&P 500 zwischen 2009 und 2014 zeigten.[23]

Finanzierung und staatliche Beteiligung

Das Forum wird von seinen rund 1000 Mitgliedsunternehmen sowie durch staatliche Zuschüsse finanziert.

An den Kosten der Veranstaltung ist die Schweiz mit Aufwendungen für Polizei- und Militäreinsatz beteiligt. So wurden für das Treffen im Jahr 2019 knapp elf Millionen Franken (9,5 Millionen Euro) veranschlagt. An den Polizeikosten von neun Millionen Franken – vornehmlich für Personenschutz – beteiligt sich die Stiftung mit einem Viertel. Der Grossteil entfällt auf die Öffentliche Hand, aufgeteilt auf den Bund, den Kanton Graubünden und die Gemeinde Davos. Die Armee schützt die Verkehrswege und Gebäude und überwacht den Luftraum. Bis zu 5000 Angehörige der Streitkräfte können eingesetzt werden. Die Kosten sind im regulären Verteidigungsbudget eingeplant. Eingesetzt werden zu einem grossen Teil Wehrpflichtige in ihrer jährlichen Militärdienstleistung. Dafür entstehen Kosten in Höhe von 32 Millionen Franken, die ohnehin für die Übungen anfallen würden, zuzüglich etwa vier Millionen Franken für Material und Fahrzeuge. Diese Kosten trägt der Bund.[24]

Nach Kritik aus Politik und Zivilgesellschaft zur Finanzierung der Sicherheitsmassnahmen, gab das WEF 2021 bekannt, ihre Beteiligung an der Finanzierung zu erhöhen. Dadurch sinken die Kosten für den Bund von 3,675 Millionen Franken auf 2,55 Millionen Franken pro Jahr für die Jahrestreffen 2022, 2023 und 2024.[25]

Sicherheitsmassnahmen und ihre Kosten

In Davos gibt es während des WEF einige Einschränkungen. Über das Aufgebot der Polizei und der Schweizer Armee (2005 standen etwa 5500 Soldaten im Einsatz) wird regelmässig berichtet.[26] Auch auf österreichischer Seite der Grenze wird die Luftraumsicherung[27] für das Treffen im Rahmen der Operation Dädalus des Österreichischen Bundesheers gewährleistet.

Die Gewährleistung der Sicherheit des Forums kostet die Schweiz jährlich mehrere Millionen Franken. Die Kosten der Sicherheitsmassnahmen, die vom Forum und von den Schweizer Kantonal- und Bundesbehörden gemeinsam getragen werden, werden in der Schweiz und den Schweizer Medien auch häufig kritisiert[28] und sind auch Gegenstand politischer Auseinandersetzungen.[29]

Im Februar 2021 hat der Bundesrat eine Botschaft zuhanden des Parlaments verabschiedet, bei welcher der Kanton Graubünden für die Jahre 2022–2024 mit einem Beitrag von maximal 2,55 Millionen Franken pro Jahr für die Sicherheitskosten unterstützt werden soll.[30]