Enciclopedia italiana

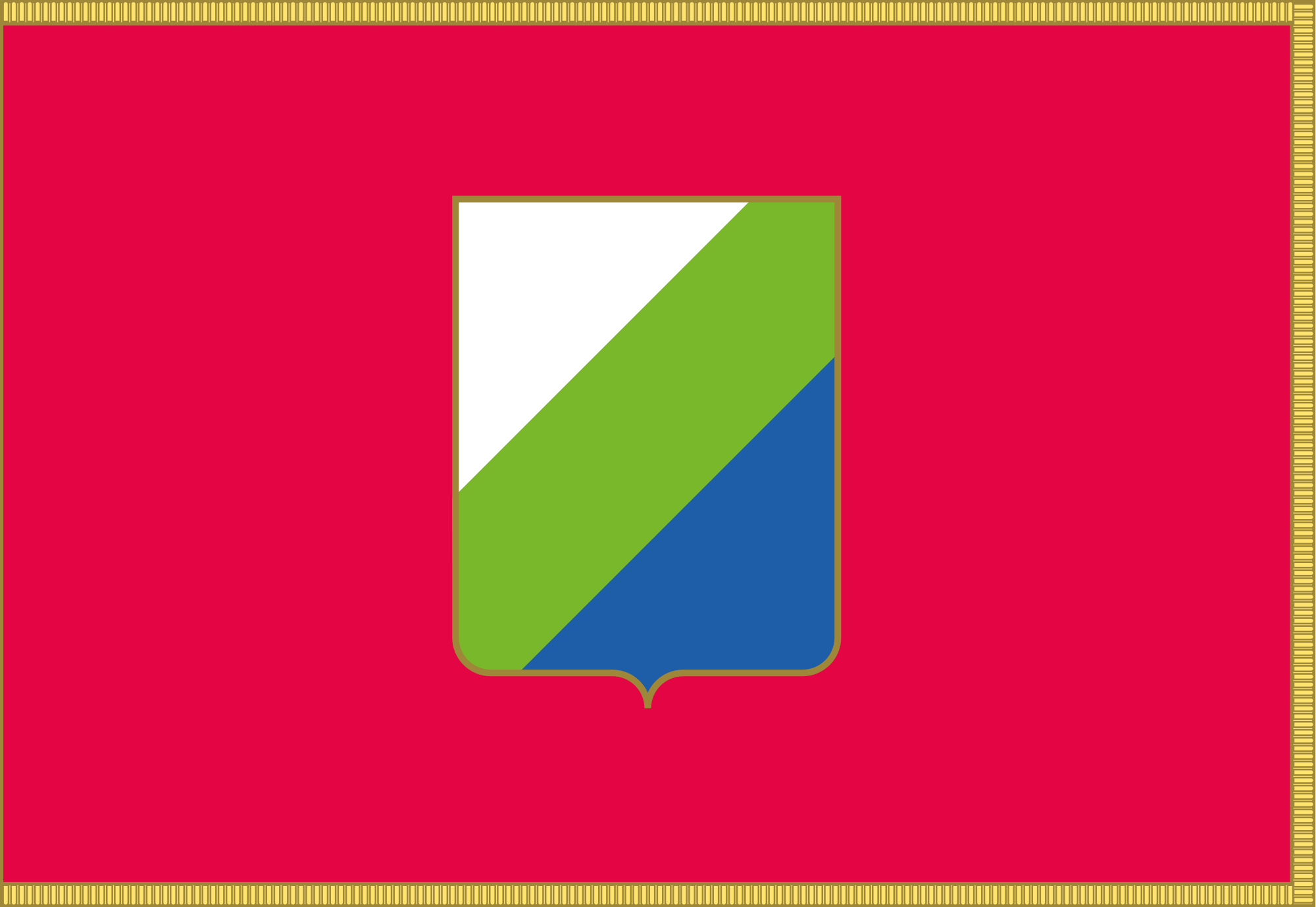

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

France

France

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Liechtenstein

Liechtenstein

Lombardia

Lombardia

Monaco

Monaco

Austria

Austria

Piemonte

Piemonte

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Switzerland

Switzerland

Slovenia

Slovenia

Tyrol

Tyrol

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Valle d´Aosta

Valle d´Aosta

Veneto

Veneto

Vorarlberg

Vorarlberg

Le Alpi sono la catena montuosa più importante d'Europa[2], situata a cavallo dei confini di Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, Slovenia e, sia pure in modo del tutto marginale, l'Ungheria[1]. Separano l'Europa centrale da quella meridionale e racchiudono la regione geografica italiana, comprendendo al loro interno le vette più alte del continente europeo, tra cui il Monte Bianco, che con i suoi 4810 m d'altezza è la montagna più alta della catena, d'Italia, di Francia e in generale del continente[3].

Nell'ambito europeo questa catena montuosa assume notevole importanza, sotto numerosi aspetti: geografici, storici, culturali e naturalistici; in particolare la natura alpina è contraddistinta da molti ambienti incontaminati, perché protetti da condizioni geografiche particolari e da una precoce attenzione alla loro conservazione; non è un caso che il primo parco nazionale d'Europa sia stato istituito nelle Alpi Svizzere nel 1914[4] e che l'Italia e la Francia abbiano i loro più antichi parchi nazionali situati proprio nelle Alpi[5]; significativo inoltre è il fatto che ben 17 siti alpini appartengono al patrimonio dell'umanità, 4 per criteri naturalistici e 13 per criteri culturali.

La regione alpina ha una popolazione di 14 milioni di persone nell'intera area[6] e possiede una forte identità culturale, che spesso supera i confini nazionali; si può infatti parlare di "civiltà alpina"[7], di "cultura alpina" e di "folclore alpino"[8]. Anche a livello economico le Alpi presentano molti elementi di omogeneità; infatti nei villaggi alpini di ogni nazione è fiorente la cultura tradizionale dell'agricoltura di montagna, della produzione di latte e formaggio e della lavorazione del legno[9], sebbene l'industria turistica, che cominciò a svilupparsi all'inizio del XX secolo, si espanse notevolmente dopo la seconda guerra mondiale, fino a diventare l'attività economica dominante in gran parte del territorio alpino. Le notevoli bellezze naturali delle Alpi sono infatti meta di un considerevole flusso turistico[10]: ogni anno vi si recano 120 milioni di visitatori[11]

Anche per ciò che riguarda gli sport invernali, le Alpi rivestono un'importanza notevole; a riprova di ciò, dieci edizioni dei giochi olimpici invernali, sulle ventitré in tutto disputate, sono state ospitate nelle Alpi svizzere, francesi, italiane, austriache e tedesche[12].

La storia della colonizzazione delle Alpi ebbe inizio con la fine dell'ultima glaciazione (circa 15 000 anni fa), quando la fusione dei ghiacci incominciò a rendere abitabili vaste zone vergini. Nella tarda preistoria i laghi prealpini ospitavano villaggi palafitticoli. Il testimone più famoso di quest'epoca è l'uomo di Similaun (detto anche "Oetzi").

Nell'età del ferro, dai Reti e Camuni (Alpi Retiche), dai Veneti e Illiri (le Alpi Orientali), dai Celti delle culture di Hallstatt e La Tènè (il versante settentrionale). Intorno alla metà del primo millennio i Celti irruppero a sud delle Alpi e invasero buona parte del versante meridionale e occidentale, prima abitati da Liguri.

A tali quattro gruppi etnici appartenevano i popoli, politicamente organizzati in piccoli stati o confederazioni tribali, esistenti all'arrivo dei Cartaginesi e dei Romani. Durante la seconda guerra punica i Liguri si allearono con i Cartaginesi, mentre i Galli si allearono preferibilmente con i Romani. L'episodio più famoso della guerra fu la traversata delle Alpi forse attraverso il colle del Moncenisio in val di Susa da parte dell'esercito di Annibale con gli elefanti. Alla fine della Seconda guerra punica l'Italia Settentrionale divenne la provincia romana della Gallia Cisalpina. Tuttavia, le Alpi rimanevano in buona parte autonome.

Una quarantina di popoli delle Alpi Occidentali furono combattuti e vinti dai Romani nel 15 a.C. A commemorare la vittoria fu costruito il Trofeo di Augusto, che si può vedere a La Turbie: rappresenta, per i francesi, la porta d'ingresso alla catena alpina. Alcuni popoli mantennero una certa autonomia sotto l'impero romano e non furono inglobati in alcuna delle province, bensì mantennero un'amministrazione particolare: si tratta dei regni di Cozio e dei Graii. A ricordo di tale trattamento privilegiato rimangono gli archi di Augusto eretti nelle rispettive capitali, Susa e Aosta.

Da quanto descritto, si capisce che nell'antichità le Alpi Occidentali erano le Alpi per antonomasia, attraversate da Annibale e da Giulio Cesare. Anche il nome "Alpes", che è utilizzato nel senso moderno per la prima volta in latino, è preso in prestito da una lingua parlata nelle Alpi Occidentali, probabilmente ligure, in cui significava semplicemente "montagne".

Durante il Medioevo, le Alpi furono una delle aree dell'Europa Occidentale meno toccate dal feudalesimo, in quanto il territorio non produceva abbastanza, oltre a quanto necessario alla famiglia del contadino o del pastore, per permettere di dare una parte del raccolto al feudatario. In effetti, i territori alpini non erano di alcun interesse economico per gli Stati della pianura, ma erano strategici su un piano militare.

Cosicché, ci furono due tendenze, spesso riscontrabili nello stesso territorio: da un lato, parecchi territori alpini godevano di una sostanziale autonomia interna, pur appartenendo ad uno Stato confinante, che aveva diritto di tenervi guarnigione. Dall'altro lato, molti di essi erano organizzati come comuni rustici, piccole repubbliche di montanari o di piccoli nobili locali.

Il caso estremo di queste due tendenze è la Confederazione, pienamente indipendente, dei cantoni svizzeri. Tuttavia, godevano di autonomia all'interno dei rispettivi Stati anche gli écartons delle Alpi francesi e dell'alta Val di Susa, le comunità delle valli valdostane ed i tre "terzi" della Valtellina, nonché le contee di Bormio e Chiavenna, le Magnifiche Comunità di Fiemme e di Fassa e la Magnifica Comunità di Cadore, che si autogovernava attraverso i propri statuti.

Tutte queste autonomie locali cessarono con l'occupazione napoleonica dei vari Stati e l'Ottocento vide l'affermarsi delle amministrazioni centralizzate in tutti gli Stati alpini, forse esclusa la Svizzera. A partire dalla seconda guerra mondiale questa tendenza si è invertita e, sia pure per motivi questa volta linguistici, territori come la Valle d'Aosta e le province di Bolzano e Trento hanno riottenuto un'autonomia che ricorda per certi versi quella di cui avevano goduto i territori alpini prima di Napoleone.

Secondo tutte le più diffuse convenzioni, il limite occidentale delle Alpi è la Bocchetta di Altare o colle di Cadibona; il confine geologico è situato più ad est, nei pressi del Passo dei Giovi[14], lungo una discontinuità tettonica denominata linea Sestri-Voltaggio.[15].

Il limite orientale, invece, è identificato diversamente, a seconda delle varie convenzioni. Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino, il limite orientale si distende tra Vienna, Graz, Maribor, Lubiana e la Sella di Godovici[16]. Secondo la Partizione delle Alpi, invece, il limite orientale delle Alpi è il Passo di Vrata, dove iniziano le Alpi Dinariche[16]. La suddivisione didattica tradizionale italiana segue, come limiti della catena alpina, il criterio della "Partizione delle Alpi"[17].

L'intero sistema montuoso si distende per circa 1300 km, formando un arco tra l'Italia Settentrionale, la Francia sudorientale, la Svizzera meridionale, il Liechtenstein, la Germania meridionale, l'Austria e la Slovenia occidentale, raggiungendo con le sue estreme propaggini l'Ungheria occidentale[18]. Tra Verona e Monaco di Baviera, le Alpi raggiungono la larghezza massima (circa 250 km), mentre nella parte sud-occidentale si arriva a quella minima (la catena tra Saluzzo e Grenoble è larga circa 120 km)[19]. L'arco alpino italiano presenta 3 grandi archi concavi presso Cuneo, Varese e Udine e una parte convessa presso Verona. Le Alpi settentrionali sono più lineari, con un unico arco presso Ginevra.

*Mediterranean Sea

*Mediterranean Sea

Abruzzo

Abruzzo

Albania

Albania

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Croatia

Croatia

Marche

Marche

Molise

Molise

Montenegro

Montenegro

Puglia

Puglia

Slovenia

Slovenia

Veneto

Veneto

Il mare Adriatico è l'articolazione del mar Mediterraneo orientale situata tra la penisola italiana e la penisola balcanica; suddiviso in Alto Adriatico, Medio Adriatico e Basso Adriatico, bagna sei Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Albania, confinando a sud-est con il Mar Ionio.

La maggioranza degli storici concorda che il nome Adriatico derivi dalla città di Adria, già veneta ed etrusca, quindi colonia siracusana, che per i greci era considerata l'estremità settentrionale dell'Adriatico[1], il cui nome verrebbe così a significare "mare che termina ad Adria". Adria era allora terminale di importanti vie carovaniere che scendevano dal Baltico, attraverso il Brennero, e dal Mar Nero attraverso il Danubio e la Drava, mettendo in comunicazione commerciale l'area mediterranea con tali regioni e permettendo gli scambi di ambra, stagno e argento. Un canale artificiale (la Filistina) collegava già allora Adria con la laguna di Venezia e da lì permetteva di risalire tramite protetta navigazione endo-lagunare fino alle risorgive del Timavo (caput Adriae)[1]

I Greci diedero quindi il nome di Adrias Kolpos (golfo di Adria) inizialmente alla parte settentrionale del mare (dalla foce del fiume Po al golfo del Quarnaro), poi gradualmente il nome venne esteso per tutta la sua lunghezza, dal caput Adriae fino al canale d'Otranto.[1] Quando i Romani conquistarono il Nord Italia alla fine del III secolo a.C., il nome si era già consolidato.

Lo storico longobardo Paolo Diacono riporta tuttavia che il nome del mare Adriatico derivi da quello della città abruzzese di Atri (anticamente Hadria e poi Hatria), che per i Romani era punto di arrivo di uno dei principali itinerari tra Roma e l'Adriatico.[2]

Altre fonti testimoniano invece un’origine siculo-illirica e così anche il nome di persona che ne è derivato, Adriano: entrambi i nomi hanno la comune origine dal Dio Adranòs, in lingua sicula Hatranus.[3][4]

Secondo Varrone (116-27 a.C.), la parola Adria deriverebbe dall'etrusco atrium, giorno/luce/est, ad indicare la posizione ad oriente del mare e della città di Adria, abitata dagli Atriates Tusci (etruschi orientali - civiltà post-villanoviana con centro a Felsina), rispetto all'Etruria.[5]

Il nome del mare Adriatico conserva la stessa radice etimologica in tutte le lingue dei popoli che vi si affacciano: Jadransko morje in sloveno Jadransko more/Јадранско море in croato, bosniaco e montenegrino[6] (secondo alcuni tale parola farebbe invece riferimento al nome latino della città di Zara, Iadera, ma ciò non è possibile secondo l'evoluzione fonologica) e Deti Adriatik in albanese.

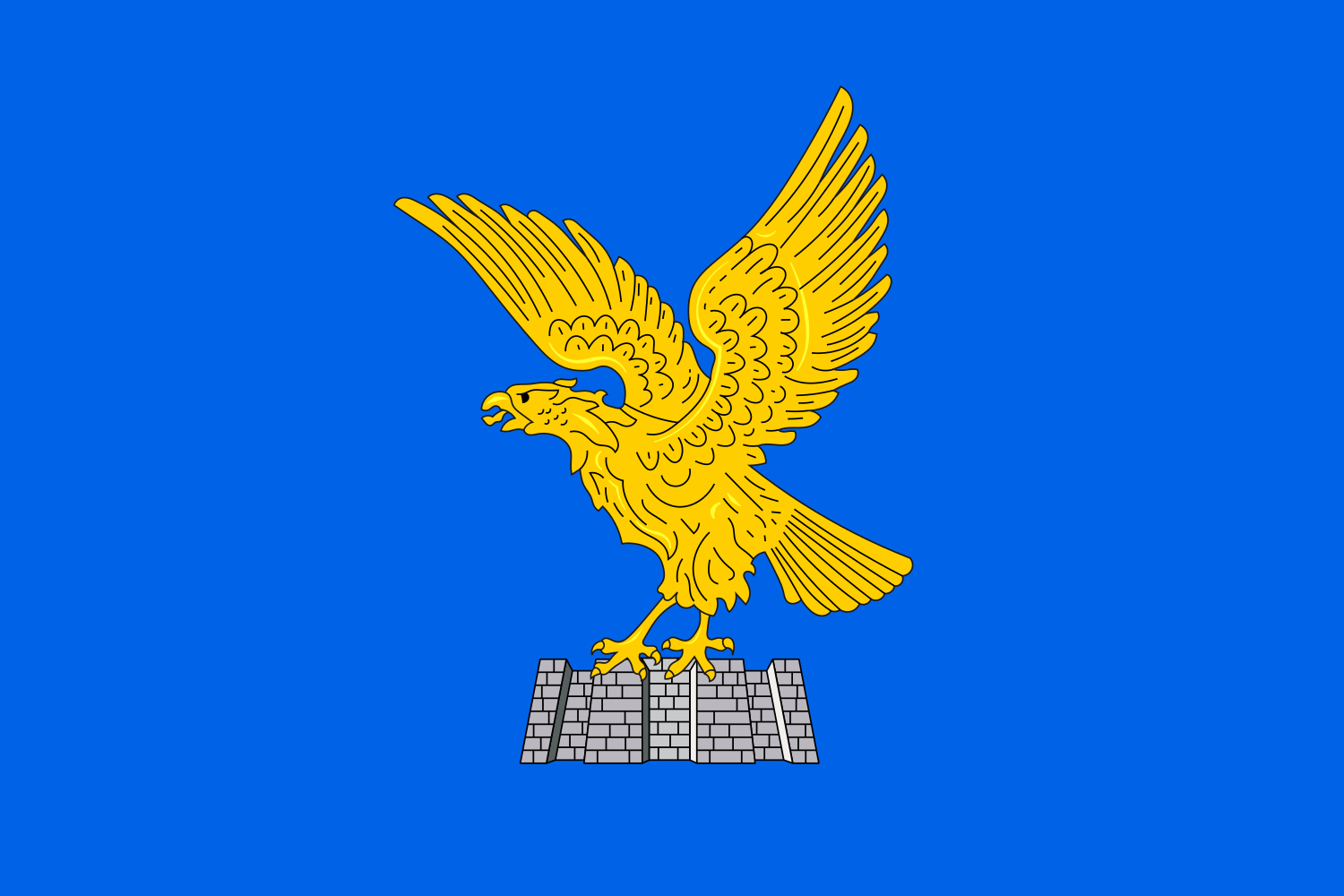

Trieste (ascolta[?·info], AFI: /triˈɛste/[5]; Trieste in dialetto triestino; Triest in tedesco; Trst in sloveno[6]) è un comune italiano di 200 109 abitanti[2], capoluogo della regione italiana a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, affacciato sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, fra la penisola italiana e l'Istria, a qualche chilometro dal confine con la Slovenia nella regione irredenta della Venezia Giulia[2].

Già capoluogo dell'omonima provincia, è sede dell'omonimo ente di decentramento regionale (EDR), istituito con Legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 ("Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale"), ed operativo dal 1º luglio 2020.

Rappresenta da secoli un ponte tra l'Europa centrale e quella meridionale, mescolando caratteri mediterranei, mitteleuropei e slavi ed è il comune più popoloso[7] e densamente popolato della regione[8]. Il porto di Trieste dal 2016 è il porto italiano col maggior traffico merci ed è uno dei più importanti nel sud Europa[9][10].

Trieste, affacciata sull'omonimo golfo nella parte più settentrionale dell'Alto Adriatico, si colloca fra la penisola italiana e l'Istria, distante qualche chilometro dal confine con la Slovenia nella regione storica della Venezia Giulia.

In particolare la Venezia Giulia è una regione storico-geografica italiana posta all'estremo nord-est della penisola italiana, tra le Alpi Giulie e il mare Adriatico, comprendendo le terre poste fra golfo di Trieste, il golfo di Fiume e il Carso, altopiano roccioso calcareo appartenente alle Alpi Dinariche che si estende a cavallo tra il nord-est dell'Italia, la Slovenia e la Croazia.

Il nome Venezia Giulia è stato ideato nel 1863 dal glottologio e friulanista di Gorizia Graziadio Isaia Ascoli per contrapporlo al nome Litorale, creato invece dalle autorità austriache nel 1849 per identificare la regione.

La Venezia Giulia, insieme alla Venezia Tridentina e alla Venezia Euganea, costituisce il Triveneto, termine che apparve in alcuni circoli culturali a metà dell'Ottocento, poco dopo la seconda guerra d'indipendenza italiana, coniato nel 1863 sempre da Graziadio Isaia Ascoli, con l'intento di marcare di italianità (senza sfumature irredentiste) terre come la Venezia Tridentina e la Venezia Giulia, che all'epoca erano ancora sottoposte al dominio asburgico che solo successivamente alla prima guerra mondiale furono annesse al Regno d'Italia.

Il territorio cittadino di Trieste è occupato prevalentemente da un pendio collinare che cresce di altitudine fino a terreno montagnoso anche nelle zone limitrofe all'abitato. Geologicamente possiamo suddividere il territorio in due zone. La prima, comprende l'altopiano carsico, detto appunto Carso, noto per le sue grotte e le sue doline, che digrada bruscamente verso il mare con un'imponente scarpata. Il punto più elevato del territorio comunale raggiunge i 674 metri (Monte Cocusso). La seconda zona geologica comprende il centro città e larga parte delle periferie più popolose, che poggia sul cosiddetto "Flysch di Trieste".[12]

Il comune di Trieste è diviso in varie zone climatiche, a seconda della distanza della zona dal mare e della sua altitudine. Caratteristica di questa zona è l'abbondanza di terra rossa, terreno con una presenza accentuata di frazione argillosa rossa derivante dall'erosione del calcare, particolarmente adatta alla coltivazione dell'uva da vino.

Geography

Geography

International cities

International cities