日本の百科事典

Geography

Geography

インド太平洋(インドたいへいよう、英語:Indo-Pacific)とは、インド洋から太平洋(特に西太平洋)にかけての暖流域のこと。アフリカ東部沿岸およびマダガスカル付近から、二つの大洋の間にあるフィリピン、インドネシア周辺の海域を経て、オセアニアの東縁までの範囲に渡る。

生物地理学や海洋学や海洋生物学などの分野で用いられるほか、日本、アメリカ合衆国、オーストラリア、インド、東南アジア諸国などのインド洋・太平洋に関係する諸国の外交戦略の対象地域としても用いられる。

インド洋

インド洋は、インド、パキスタン、バングラデシュ、ミャンマー、スリランカから、西はアラビア半島およびアフリカに接し、紅海とつながる。東はマレー半島、スマトラ島、ジャワ島、オーストラリア、南は南極海に囲まれる。主なチョークポイントは、バブ・エル・マンデブ海峡、ホルムズ海峡、マラッカ海峡、スエズ運河の南側入り口、ロンボク海峡。アンダマン海、アラビア海、ベンガル湾、グレートオーストラリア湾、アデン湾、オマーン湾、ラッカディブ海、モザンビーク海峡、ペルシャ湾、紅海を含む。

太平洋

太平洋は地球表面のおよそ3分の1を占める世界最大の海洋であり、面積はおよそ1億6525万平方キロメートルである[1]。太平洋はマラッカ海峡でインド洋 とつながり、東南部にあるドレーク海峡およびマゼラン海峡で大西洋とつながり、北部のベーリング海峡で北極海とつながる[2]。付属海は、北からベーリング海、オホーツク海、日本海、黄海、フィリピン海、東シナ海、南シナ海、スールー海、セレベス海、ジャワ海、フロレス海、バンダ海、アラフラ海、サンゴ海、タスマン海。主な海流に黒潮、親潮、カリフォルニア海流、北赤道海流、ペルー海流などがある。

インド洋と太平洋に共通して分布しながら、大西洋には分布しない海洋生物は非常に多い。それらの分布などに言及する場合や、それらの生物相を総じて表現する場合に用いられる。具体的には、そのような生物の分布域を示す場合に「インド太平洋」と記したり、それらの生物種を「インド太平洋種」と呼んだりする。これらインド太平洋種には非常に多くの海洋生物が含まれる。また、海と沿岸河川を回遊する生物にも同様の分布を示すものが多い。

日本近海に見られる海洋生物の場合、寒流(親潮)要素、暖流(黒潮)要素、極東要素の3要素に大別できるが、このうち黒潮要素のものがほぼインド太平洋種に相当する。

ただし同じ太平洋でも東太平洋、すなわち南北アメリカ西岸域にはやや異なった生物相が見られ、インド洋と西太平洋ほど共通した生物は見られない。また大西洋では、生物相を含む自然環境においてインド洋や太平洋と共通するものが少ないため「インド大西洋」や「大西太平洋」といった言い方は普通はなされない。インド洋・太平洋・大西洋のすべてに共通する種の場合は、世界的に分布する陸生生物と同様に汎存種(コスモポリタン種、広汎種)などと呼ばれる。

言語学の分野ではジョーゼフ・グリーンバーグが1971年にインド・太平洋大語族を提唱した。この場合の「インド」は、太平洋の語と対になっていることから、インド・ヨーロッパ語族という場合のインドではなく、上記の自然科学用語と同様に「インド洋」の省略形と受け取れる。ただしこの語族は研究者らにはほとんど受け入れられていない。

富士山(ふじさん、(英語: Mount Fuji)は、山梨県(富士吉田市、南都留郡鳴沢村)と、静岡県(富士宮市、富士市、裾野市、御殿場市、駿東郡小山町)に跨る活火山である[注釈 2]。標高3776.12 メートル、日本最高峰(剣ヶ峰)[注釈 3]の独立峰で、その優美な風貌は日本国外でも日本の象徴として広く知られている。数多くの芸術作品の題材とされ芸術面のみならず、気候や地層など地質学的にも社会に大きな影響を与えている。懸垂曲線の山容を有した玄武岩質成層火山で構成され、その山体は駿河湾の海岸まで及ぶ。

古来霊峰とされ、特に山頂部は浅間大神が鎮座するとされたため、神聖視された。噴火を沈静化するため律令国家により浅間神社が祭祀され、浅間信仰が確立された。また、富士山修験道の開祖とされる富士上人により修験道の霊場としても認識されるようになり、登拝が行われるようになった。これら富士信仰は時代により多様化し、村山修験や富士講といった一派を形成するに至る。現在、富士山麓周辺には観光名所が多くある他、夏季シーズンには富士登山が盛んである。

日本三名山(三霊山)、日本百名山[4]、日本の地質百選に選定されている。また、1936年(昭和11年)には富士箱根伊豆国立公園に指定されている[注釈 4]。その後、1952年(昭和27年)に特別名勝、2011年(平成23年)に史跡、さらに2013年(平成25年)6月22日には関連する文化財群とともに「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」の名で世界文化遺産に登録された[6]。

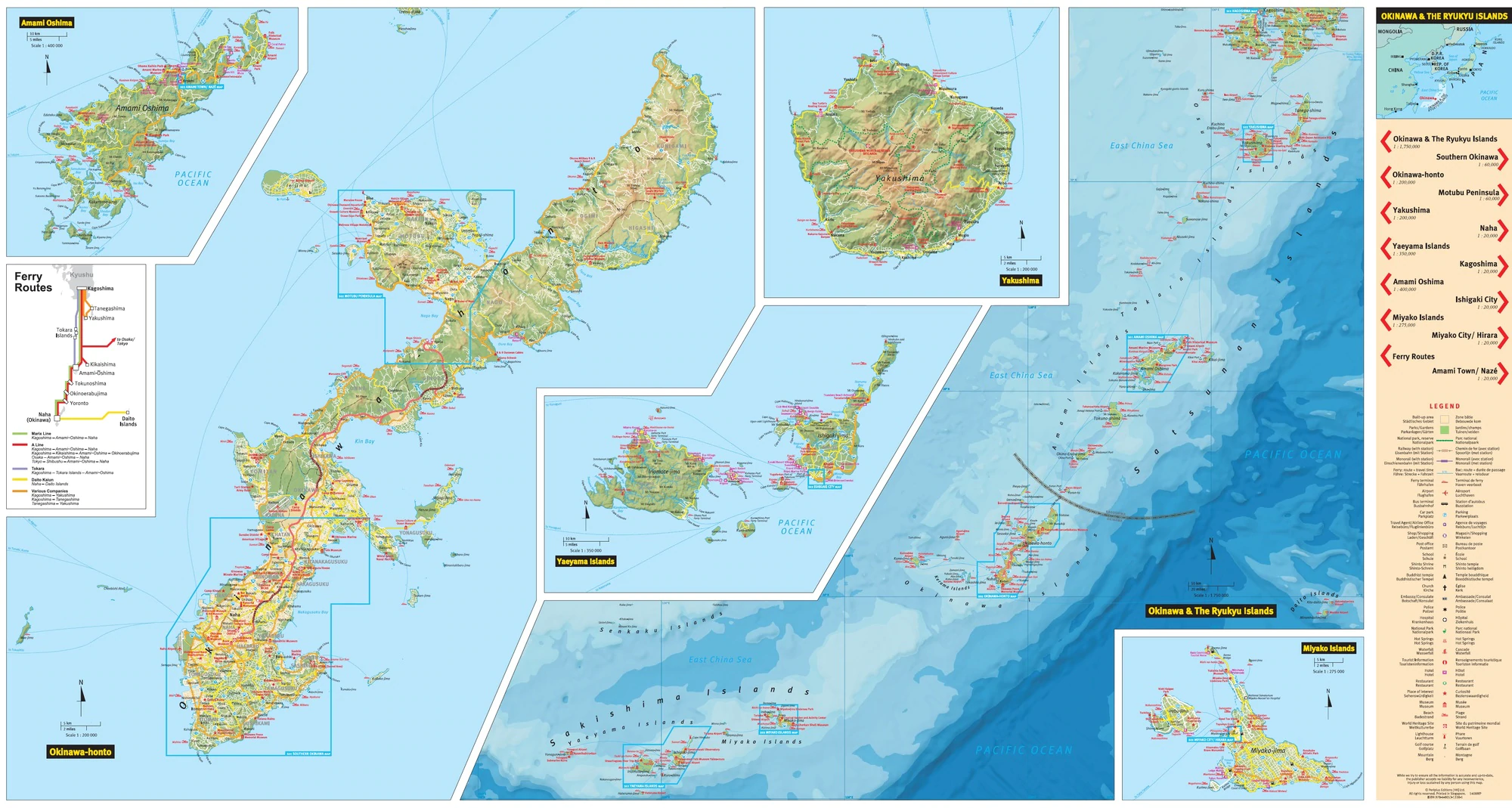

沖縄本島(おきなわほんとう)、または沖縄島(おきなわじま)は、沖縄県を構成する160の島の中で最大の島である[9] のはもちろん、本州など本土4島を除くと国後島に次ぎ日本で面積3位の島である[10](大きい順に、択捉島 - 国後島 - 沖縄本島)。また東シナ海と太平洋(フィリピン海)の間に位置する南西諸島においても最大の島である。離島を含まない沖縄本島だけの面積で、大阪府や鳥取県よりは狭いが、東京都区部や琵琶湖よりも広い。

沖縄県の政治、経済の中心となる島で、同県の41市町村の内、県庁所在地の那覇市を含む26の市町村がある。また、県の人口約145万人の内、およそ9割に当たる約129万人の人口を有している。

国土交通省は、北海道・本州・四国・九州・沖縄本島の5島を除く島を「離島」としている。但し、沖縄本島を含む5島に対して「本土」という語は用いていない。沖縄振興特別措置法によると、沖縄本島以外の島を「離島」とし、このうち一部を「指定離島」に指定する。指定離島には無人島も入るが、沖縄本島と架橋接続された島は、指定離島から外されている。一方、宮古島、石垣島と架橋接続された島は外されていない[11]。

沖縄では一般的に(漠然と)、沖縄県外(狭義の日本列島)を「内地」、「本土」や「本州」と呼ぶ場合がある。

また、沖縄方言と国頭方言のウチナー・ウチナーンチュ(ウチナンチュ)は、本来沖縄本島及びその出身者を指す言葉だが、明治期の沖縄県設置後に沖縄県全域及びその出身者を示す様になってきた。

Energy resource

Energy resource

Energy resource

Energy resource

***Winter heating equipment and simple methods

***Winter heating equipment and simple methods

Energy resource

Energy resource

***Summer cooling equipment and simple methods

***Summer cooling equipment and simple methods

Geography

Geography

Geography

Geography

*World overview

*World overview