Deutsche Enzyklopädie

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Die Autostadt ist ein Auslieferungszentrum[2] für Neuwagen, ein Museum und ein Freizeitpark der Volkswagen AG in Wolfsburg in unmittelbarer Nähe des Volkswagenwerks. Sie wird von der Autostadt GmbH betrieben.

Belarus

Belarus

Berlin

Berlin

Brandenburg

Brandenburg

Bremen

Bremen

Denmark

Denmark

Germany

Germany

Estonia

Estonia

Finland

Finland

France

France

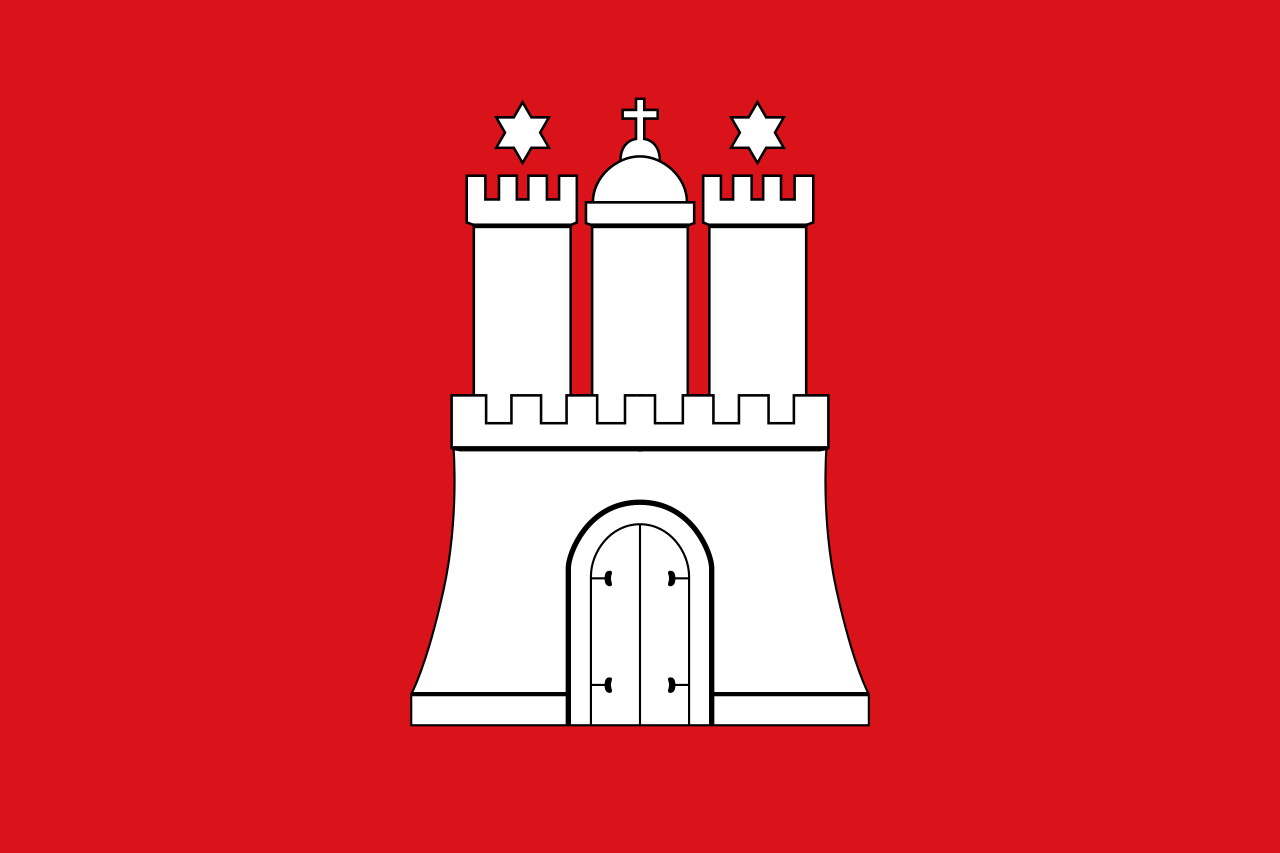

Hamburg

Hamburg

Holland

Holland

Italy

Italy

Latvia

Latvia

Lithuania

Lithuania

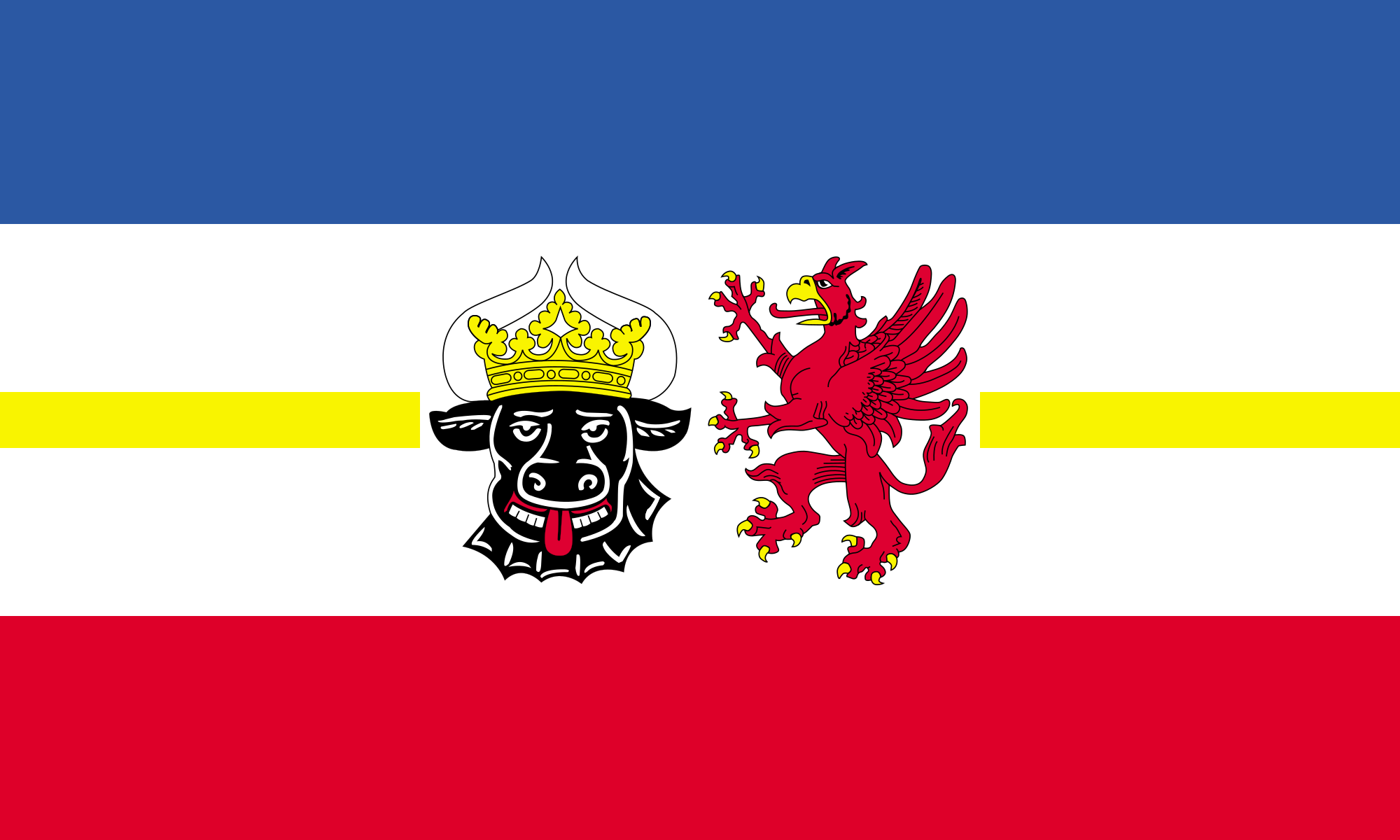

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern

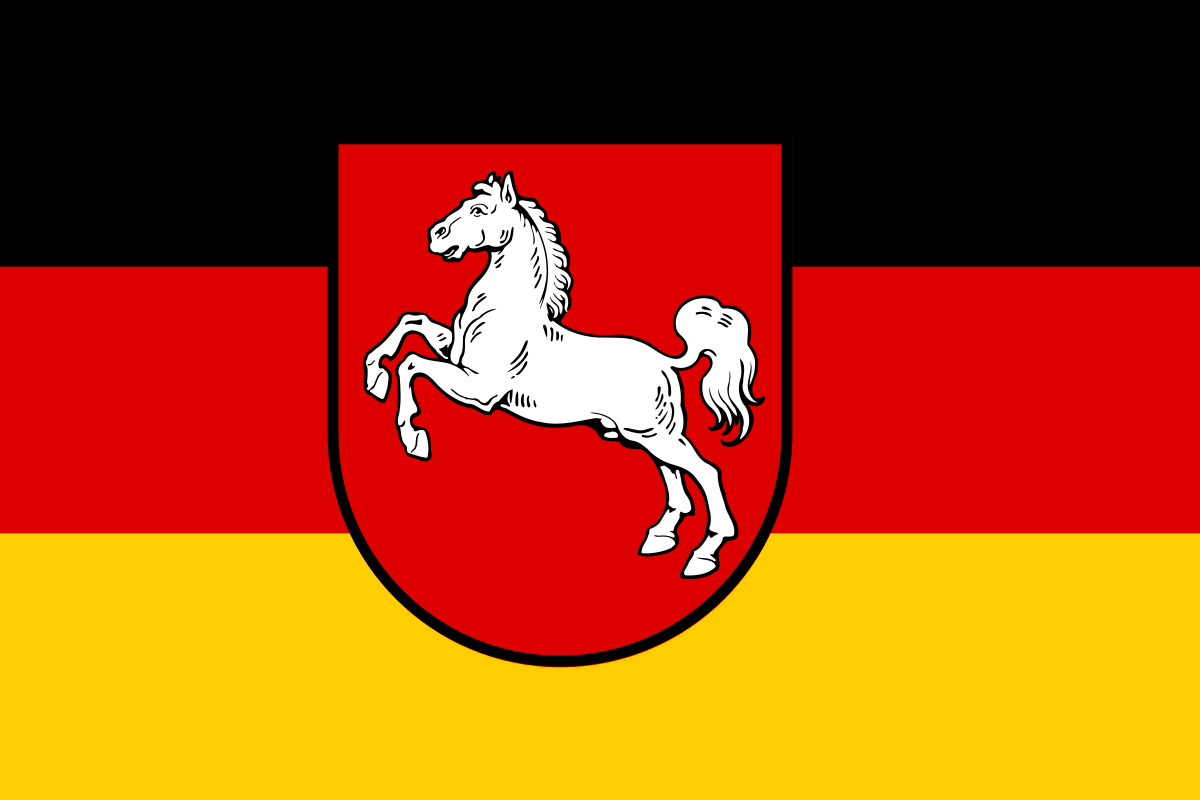

Lower Saxony

Lower Saxony

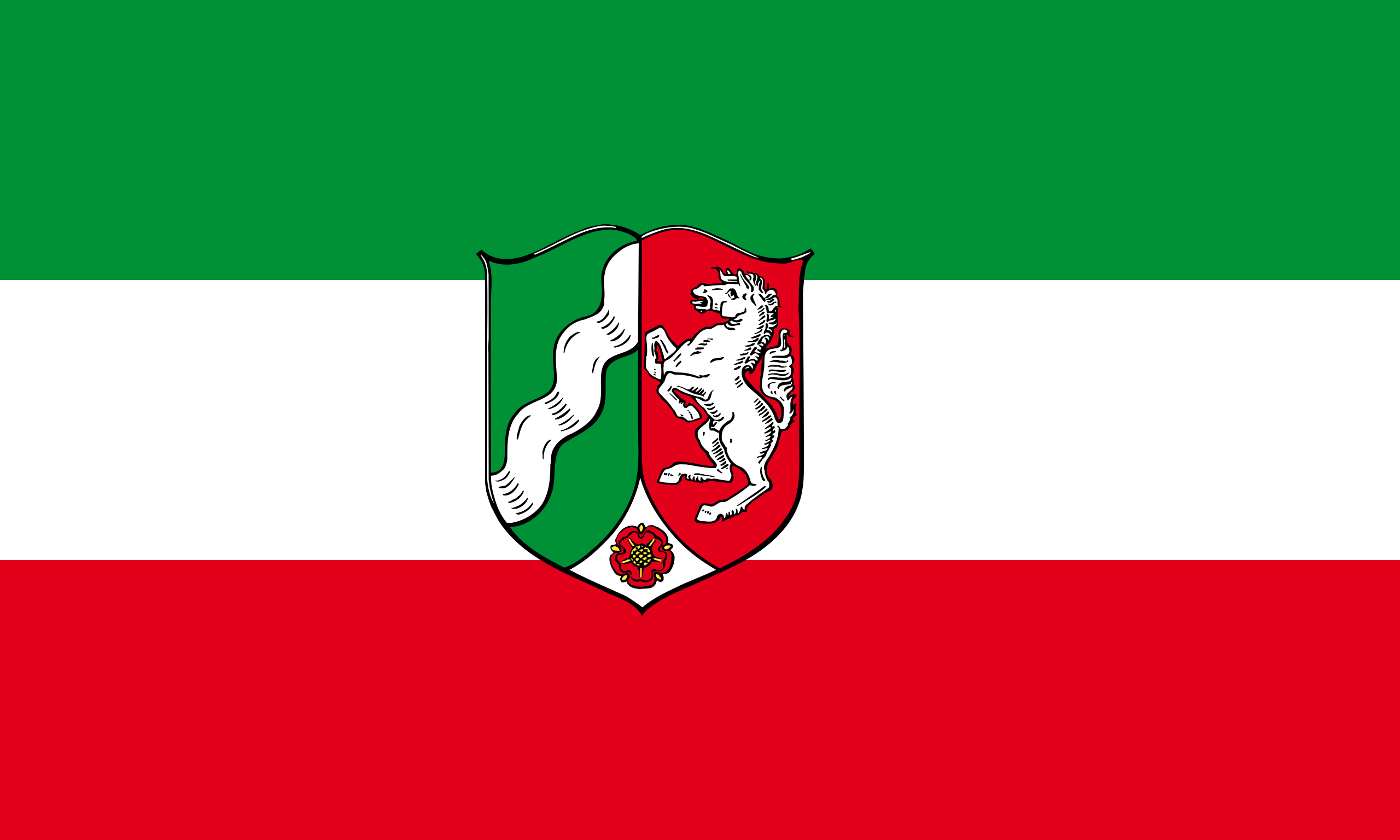

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Poland

Poland

Russia

Russia

Saxony

Saxony

Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Sweden

Sweden

Switzerland

Switzerland

Traditions

Traditions

Vacation and Travel

Vacation and Travel

United Kingdom

United Kingdom

World Heritage

World Heritage

Die Backsteingotik (englisch Brick Gothic, polnisch Gotyk ceglany) umfasst gotische Bauwerke, die aus oder mit sichtbarem Backstein errichtet wurden. Sie ist vor allem in Norddeutschland, dem Ostseeraum und den Niederlanden[1] verbreitet. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich im Westen bis an die Straße von Dover und im Südosten bis nach Galizien. Der auch oft verwendete Begriff Norddeutsche Backsteingotik erfasst daher nur einen Teil der gesamten Backsteingotik. Gotische Backsteinarchitektur in Italien und Südfrankreich wird in der Regel allein den dortigen Regionalstilen zugerechnet.

Die mittelalterliche Verwendung von Backstein als Baustoff setzte nördlich der Alpen im 12. Jahrhundert ein. Die ältesten Bauten gehören deshalb noch der so genannten Backsteinromanik an. Im 16. Jahrhundert ging die Backsteingotik in die Backsteinrenaissance über. Die geografische Verbreitung des Bauens aus Backstein und mit sichtbarem Backstein unterlag vom Beginn des Hochmittelalters bis in die frühe Neuzeit aber durchaus Veränderungen. So gab es in Teilen des Münsterlandes zwischen Pionierbauten der Romanik und dem starken Backsteineinsatz in Renaissance und Barock eine zeitliche Lücke.

Viele von der Backsteingotik geprägte Altstädte und Einzelbauten wurden in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

Bamberg (mittelalterlich: Babenberg, bambergisch: „Bambärch“) ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und Standort des Landratsamtes Bamberg. Sie ist die größte Mittelstadt Bayerns, Universitäts-, Schul- und Verwaltungsstadt, wichtiges Wirtschaftszentrum Oberfrankens sowie Sitz des gleichnamigen Erzbistums. Das bekannteste Bauwerk ist der viertürmige Bamberger Dom, einer der früheren Kaiserdome.

Die Stadt ist in der Landesplanung als Oberzentrum des westlichen Oberfrankens ausgewiesen und zählt zur Metropolregion Nürnberg. Bamberg hat etwa 77.000 Einwohner und ist damit die größte Stadt Oberfrankens, die Agglomeration hat rund 112.000 Einwohner.[2]

Die Altstadt ist der größte unversehrt erhaltene historische Stadtkern in Deutschland und seit 1993 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO eingetragen.[3] Darüber hinaus ist Bamberg überregional bekannt für seine vielfältige Biertradition.

Basel  [ˈbɑːsəl]?/i (französisch Bâle, italienisch Basilea, rätoromanisch

[ˈbɑːsəl]?/i (französisch Bâle, italienisch Basilea, rätoromanisch  Basilea?/i) ist eine Schweizer Grossstadt sowie Hauptort des Kantons Basel-Stadt, den sie mit den Gemeinden Riehen und Bettingen bildet. Nach Zürich und Genf ist Basel mit 173'863 Einwohnern die drittgrösste Stadt der Schweiz.[5]

Basilea?/i) ist eine Schweizer Grossstadt sowie Hauptort des Kantons Basel-Stadt, den sie mit den Gemeinden Riehen und Bettingen bildet. Nach Zürich und Genf ist Basel mit 173'863 Einwohnern die drittgrösste Stadt der Schweiz.[5]

Basel gilt als die Kulturhauptstadt der Schweiz.[6][7] Mit nahezu vierzig Museen auf dem gesamten Kantonsgebiet und einem breiten Kulturangebot ist Basel für seine zahlreichen Kunst- und Kulturinstitutionen von Weltrang berühmt, was die Stadt im Verhältnis zu ihrer Grösse und Bevölkerung ebenfalls zu einem der grössten Kulturzentren Europas macht. Das städtische Kunstmuseum stellt hier die gemeinhin als wichtigste erachtete öffentliche Kunstsammlung der Schweiz aus.[8] Die Sammlung gilt mit dem im Jahr 1661 von der Stadt erworbenen «Amerbach-Kabinett» als das älteste öffentlich zugängliche Kunstmuseum der Welt.[9]

Die 1460 gegründete Universität Basel ist die älteste der Schweiz sowie eine der ältesten von ganz Europa. An ihr lehrten und forschten über die Jahrhunderte hinweg unter anderem Erasmus von Rotterdam, Paracelsus, Daniel Bernoulli, Leonhard Euler, Friedrich Nietzsche, Karl Jaspers, der Nobelpreisträger Tadeus Reichstein und die Philosophin Jeanne Hersch.[10] In Basel fand 1897 ausserdem der erste Zionistische Weltkongress unter Leitung von Theodor Herzl statt. Insgesamt fand der Kongress bis zur Staatsgründung Israels im Jahr 1948 zehn Mal in der Stadt am Rheinknie statt, mehr also als in jeder anderen Stadt der Welt.[11]

Das Basler Münster bildet zusammen mit seiner Pfalz das historische Zentrum der Stadt am Rheinknie

Basel ist ein weltweit führendes Zentrum der Chemie- und Pharmaindustrie, ein weltbekanntes Messezentrum sowie ein wichtiger Standort als Bankenplatz. So haben unter anderem die beiden Pharmaunternehmen Novartis und Hoffmann-La Roche sowie die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich ihren globalen Hauptsitz in Basel.

Die Unternehmensberatungsfirma Mercer wertete Basel Jahr 2019 neben Zürich und Genf zu den zehn Städten mit der weltweit höchsten Lebensqualität.

Bayreuth [ˈbaɪ̯rɔʏ̯t oder baɪ̯ˈrɔʏ̯t] ist eine fränkische kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und zählt zur Metropolregion Nürnberg und der Planungsregion Oberfranken-Ost. Die Stadt ist Sitz der Regierung von Oberfranken, des Bezirks Oberfranken und des Landratsamts Bayreuth. Weltberühmt ist die Stadt durch die alljährlich im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele. Das Markgräfliche Opernhaus gehört seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Anders als der Name vermuten lässt, gehört die Stadt erst seit dem Jahr 1810 zu Bayern.[2] Als Folge der Jahrhunderte währenden Zugehörigkeit zum Fürstentum Bayreuth ist sie protestantisch geprägt.

Bayreuth liegt an den Ferienstraßen Burgenstraße und Bayerische Porzellanstraße.

Berlin

Berlin

Germany

Germany

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

Women's Soccer World Cup 2011

Women's Soccer World Cup 2011

History

History

International cities

International cities

*European Capital of Culture

*European Capital of Culture

League of Legends

League of Legends

League of Legends World Championship

League of Legends World Championship

Olympic Summer Games

Olympic Summer Games

Silk road

Silk road

Vacation and Travel

Vacation and Travel

World Heritage

World Heritage

Berlin  [bɛɐ̯ˈliːn] ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder.[12] Die Stadt Berlin ist mit rund 3,6 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands.[5] Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin/Brandenburg (rund 6 Millionen Einwohner) und der Agglomeration Berlin (rund 4,5 Millionen Einwohner). Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree und Havel befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder.

[bɛɐ̯ˈliːn] ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder.[12] Die Stadt Berlin ist mit rund 3,6 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands.[5] Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin/Brandenburg (rund 6 Millionen Einwohner) und der Agglomeration Berlin (rund 4,5 Millionen Einwohner). Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree und Havel befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder.

Urkundlich erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, war Berlin im Verlauf der Geschichte und in verschiedenen Staatsformen Residenz- und Hauptstadt Brandenburgs, Preußens und des Deutschen Reichs. Ab 1949 war der Ostteil der Stadt Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde Berlin wieder gesamtdeutsche Hauptstadt und in der Folge Sitz der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Bundestages, des Bundesrates sowie zahlreicher Bundesministerien und Botschaften.

Zu den bedeutenden Wirtschaftszweigen in Berlin gehören unter anderem der Tourismus, die Kreativ- und Kulturwirtschaft, die Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft mit Medizintechnik und pharmazeutischer Industrie, die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Bau- und Immobilienwirtschaft, der Handel, die Optoelektronik, die Energietechnik sowie die Messe- und Kongresswirtschaft. Die Stadt ist ein europäischer Knotenpunkt des Schienen- und Luftverkehrs. Berlin zählt zu den aufstrebenden, internationalen Zentren für innovative Unternehmensgründer und verzeichnet jährlich hohe Zuwachsraten bei der Zahl der Erwerbstätigen.[13]

Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften.[14][15][16][17] Die Universitäten, Forschungseinrichtungen, Sportereignisse und Museen Berlins genießen internationalen Ruf.[18] Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs und ist eines der meistbesuchten Zentren des Kontinents.[19] Berlins Architektur, Festivals, Nachtleben und vielfältige Lebensbedingungen sind weltweit bekannt.[20]

Bern

![]() [bɛrn] (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch

[bɛrn] (französisch Berne [bɛʁn], italienisch Berna [ˈbɛrna], rätoromanisch  Berna?/i, berndeutsch Bärn [b̥æːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern ist Hauptort des gleichnamigen Kantons und liegt im Verwaltungskreis Bern-Mittelland dieses Kantons. Die Stadt ist nicht nur Sitz der städtischen und kantonalen, sondern als Bundesstadt auch der eidgenössischen Verwaltung und damit das grösste Verwaltungszentrum der Schweiz.

Berna?/i, berndeutsch Bärn [b̥æːrn]) ist eine politische Gemeinde in der Schweiz und als Bundesstadt de facto deren Hauptstadt (siehe auch Hauptstadtfrage der Schweiz). Bern ist Hauptort des gleichnamigen Kantons und liegt im Verwaltungskreis Bern-Mittelland dieses Kantons. Die Stadt ist nicht nur Sitz der städtischen und kantonalen, sondern als Bundesstadt auch der eidgenössischen Verwaltung und damit das grösste Verwaltungszentrum der Schweiz.

Die 1191 gegründete Zähringerstadt ist mit ihren charakteristischen Lauben teilweise in ihrer ursprünglichen Form erhalten. Seit 1218 Freie Reichsstadt, trat Bern 1353 der Eidgenossenschaft bei und entwickelte sich bis ins 16. Jahrhundert zum grössten Stadtstaat nördlich der Alpen. 1983 wurde die Berner Altstadt in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.[6]

Die Stadt Bern verfügt über eine Gesamtbevölkerung von 134'794 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2020). Nach Zürich, Genf, Basel und Lausanne sowie vor Winterthur gehört sie zu den einwohnerreichsten Gemeinden der Schweiz. In der Agglomeration Bern, zu der 70 Gemeinden gehören, beträgt die ständige Wohnbevölkerung 419'983 Personen (Stand: 2018).[7][8]

Seit Jahren wird Bern mit Zürich und Genf als eine der Städte mit den weltweit höchsten Lebenshaltungskosten gelistet.[9][10]

Die Stadt Bern ist Zentrum der Verwaltungsregion Bern-Mittelland und der Regionalkonferenz Bern-Mittelland mit seiner Teilkonferenz Wirtschaftsraum Bern. Seit längerem bestehen ausserdem Bestrebungen, die Stadt und die Agglomeration als Hauptstadtregion Schweiz noch deutlicher zu positionieren. Mitglieder dort sind die Kantone Bern, Freiburg, Wallis, Neuenburg und Solothurn sowie Städte, Gemeinden und Regionalorganisationen.

Die Stadt Bochum [ˈboːxʊm] (westfälisch: Baukem aus altsächsisch Boc-hem ['bo:khe:m]) ist eine Großstadt im Zentrum des Ruhrgebiets. Der Name der Stadt entstand aus früheren niederdeutschen Bezeichnungen wie Bukhem oder Bokheim, wobei boc das niederdeutsche Wort für Buche ist und hum oder hem wiederum für -heim steht. Demnach bezeichnete der Name einen Wohnort unter Buchen und ließe sich heute auch mit „Buchenheim“ übersetzen (vgl. auch Bocholt).[2][3]

Die kreisfreie Stadt im Regierungsbezirk Arnsberg ist neben Duisburg, Essen, Dortmund und Hagen eines der fünf Oberzentren des Ruhrgebiets und gehört zur Metropolregion Rhein-Ruhr. Mit ca. 370.000 Einwohnern[4] ist Bochum die sechstgrößte Stadt Nordrhein-Westfalens, die zweitgrößte Stadt Westfalens und auf Platz 16 der 20 größten Städte Deutschlands. Bochum ist Mitglied im Landschaftsverband Westfalen-Lippe und im Regionalverband Ruhr. Die Einwohnerzahl der Stadt überschritt mit den Eingemeindungen 1904 die 100.000-Grenze und machte Bochum zur Großstadt.[5] Mit der Eingliederung der bis dahin kreisfreien Stadt Wattenscheid (etwa 72.000 Einwohner) wuchs die Stadt 1975 markant.

In Bochum befinden sich neun Hochschulen bzw. Dependancen von Hochschulen. Seit Gründung der im südlichen Stadtteil Querenburg gelegenen Ruhr-Universität im Jahr 1962, der ersten Universitätsneugründung in der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg und mit über 40.000 Studierenden eine der größten Universitäten Deutschlands, ist Bochum Universitätsstadt. Überregional bekannt sind darüber hinaus das Deutsche Bergbau-Museum, das Schauspielhaus, das Zeiss Planetarium Bochum, das Eisenbahnmuseum, das Bermuda3eck, das Ruhrstadion als Spielstätte des VfL Bochum, Tierpark und Fossilium sowie das am längsten am selben Standort laufende Musical der Welt, Starlight Express. Das Stadtbild wird unter anderem durch eine Kirchturm- und Hochhaus-Skyline sowie diverse Baudenkmale vor allem des Historismus, des Expressionismus und der Nachkriegsmoderne geprägt. Auf der Route der Industriekultur „im Herzen des Reviers“ sind die Industriedenkmale der Stadt miteinander verbunden.

In Bochum gibt es ferner verschiedene Bergbauinstitutionen. Der Bochumer Verein, gegründet 1842, schrieb Industriegeschichte, als es dem Unternehmen Ende der 1840er Jahre gelang, Stahl in Formen zu gießen.[6] Das bekannteste Produkt der Firma waren Glocken aus diesem Werkstoff. Die 15.000 kg schwere Glocke der Weltausstellung von 1867 vor dem Bochumer Rathaus erinnert an diese Epoche. Nach dem Ende des Bergbaus entwickelte sich Bochum vornehmlich zu einem Technologie- und Dienstleistungsstandort.

Entstehung

Bereits in den 1840er Jahren entstand in Berlin der Gedanke, ein Kunstmuseum an dieser Stelle zu bauen.[3] Der Kunsthistoriker Wilhelm von Bode lieferte dazu die später umgesetzten Vorschläge; Bode wurde im Jahr 1914 dafür geadelt. Hofarchitekt Ernst von Ihne und der Bauleiter Max Hasak errichteten den Museumsbau zwischen 1897 und 1904[4] für die von Bode aufgebaute Skulpturen- und Gemäldesammlung, deren Anfangsbestände auf die Kunstkammern der Kurfürsten von Brandenburg zurückgehen. Am 18. Oktober 1904, dem Geburtstag Friedrichs III., der 1888 gestorben war, wurde das Museum eröffnet. Zur Erinnerung an den „99-Tage-Kaiser“ Friedrich III. erhielt das Haus den Namen Kaiser-Friedrich-Museum.

Zerstörung und Wiederaufbau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Zweiten Weltkrieg erlitt das Gebäude die auf der Museumsinsel vergleichsweise geringsten Schäden, doch erst 1951 erhielt es ein Notdach.[5] Nach Kriegsende 1945 ließ die neue Berliner Stadtverwaltung alle Bezüge zu früheren Herrschern tilgen; das Sammlungsgebäude hieß nun inoffiziell Museum am Kupfergraben.[6] Am 1. März 1956 gab Johannes R. Becher, der damalige Kulturminister der DDR, dem Kaiser-Friedrich-Museum feierlich den Namen Bode-Museum zur Erinnerung an seinen Erbauer.[7] Hier waren zeitweilig das Ägyptische Museum mit seiner Papyrussammlung, das Museum für Vor- und Frühgeschichte, eine Gemäldegalerie, eine Skulpturensammlung und das Münzkabinett untergebracht. Erste Teile der Sammlungen konnten ab 1954 wieder gezeigt werden. Die schrittweise Instandsetzung des Gebäudes einschließlich der Restaurierung der Innenräume zog sich bei laufendem Museumsbetrieb bis zum Jahr des 750. Stadtjubiläums 1987 hin.

Sanierung

Anfang der 1990er Jahre wurden zahlreiche gravierende Mängel festgestellt, sodass 1997/1998 eine Generalinstandsetzung („Kanzlerinstandsetzung“) beschlossen wurde. Sie umfasste die denkmalgerechte Restaurierung des ganzen 100 Jahre alten Museumsbaus, wobei auch zahlreiche seit Kriegsende schon wiederhergestellte Bau- und Dekorelemente fachgerecht erneuert werden mussten.

Eine besondere Attraktion war schon 1904 das Tiepolo-Kabinett, ein relativ kleiner Raum in Altrosa und Weiß mit reichen Stuckverzierungen in Formen des spätbarocken Bandelwerks. Hier sind 22 Fresken in Grisaille-Technik zu sehen, die der Barockmaler Giovanni Battista Tiepolo 1759 für den Palazzo Volpato Panigai im norditalienischen Nervesa geschaffen hatte. Wilhelm von Bode kaufte sie, holte sie 1899 nach Berlin und ließ sie in seinem Museum anbringen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Raum völlig zerstört; die Bilder waren zuvor ausgelagert worden und galten lange als verschollen. Während der letzten Generalinstandsetzung des Gebäudes konnte das Kabinett mit großem Aufwand wiederhergestellt werden – anhand eines einzigen Schwarz-Weiß-Fotos aus einem Museumskatalog von 1904.

Vier der fünf Höfe sind für einen Besucherrundgang mit Skulpturenausstellungen im Freien erschlossen. Entsprechend dem Masterplan Museumsinsel wurde eine Verbindung zum Pergamonmuseum hergerichtet. Teil der Instandsetzung war auch die Modernisierung des ganzen Hauses in Bezug auf Technik und Sicherheit. Fotoatelier und Restaurierungswerkstätten wurden zeitgemäß ausgestattet, korrodierte Teile der Stahlträgerkonstruktion ausgetauscht, behindertengerechte Zugänge angelegt, Hausschwamm wurde beseitigt, der Brandschutz modernisiert und eine Klimaanlage eingebaut. Die Originalsubstanz sollte möglichst erhalten werden, also wurden nachträgliche Einbauten beseitigt und ursprüngliche Farbfassungen wiederhergestellt.

Die Generalinstandsetzung des Bode-Museums kostete 152 Millionen Euro und wurde aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert. Das Museum hat Geschossflächen von insgesamt 25.000 m²; die Hauptnutzfläche beträgt 11.000 m² für die 66 Ausstellungsräume. Eine Studiensammlung mit italienischen Bildwerken verschiedener Schulen, eine Kindergalerie, ein Museumsshop und eine Cafeteria in der Eingangshalle ergänzen die Angebote an die Besucher.

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe im November 2005 endete die Komplettrenovierung des Bode-Museums nach fünfeinhalb Jahren. Im Oktober 2006 öffnete das fertig eingerichtete Museum wieder für Besucher. In der Zwischenzeit wurde die aktuelle Präsentation der Kunstwerke und der Raumgestaltungen vorbereitet, die teilweise kontrovers diskutiert worden war. Das Ergebnis trägt zeitgemäßen Sehgewohnheiten der Museumsbesucher Rechnung: Wände und Sockel sind meist weiß oder hellgrau gestrichen, die Kunstobjekte locker, mit teilweise besonderen Sichtbezügen angeordnet, Skulpturen stehen nicht selten frei im Raum, die Anmutung ist offen und lebendig. Dabei wird aber Bodes ursprüngliches Konzept der komplexen Stilräume erkennbar zitiert: Historische Ausstattungsdetails – Böden, Decken, einzelne Möbelstücke – bereichern viele der Ausstellungsräume; hinzu kommen 150 ausgesuchte Tafelbilder aus der Gemäldegalerie, die in Motiv oder Darstellungsweise (oder beidem) anregende Ergänzungen zu den Exponaten liefern.

Bereits bei der Wiedereröffnung wurde klar, dass die Ausstellungsräume des Bode-Museums langfristig nicht für alle Sammlungsteile ausreichen. Insbesondere planen die Staatlichen Museen zu Berlin unter ihrem Generaldirektor Michael Eissenhauer und dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die bisher im Kulturforum vorhandene Gemäldegalerie komplett hierher zu verlagern und mit den Beständen der Skulpturensammlung wieder in einem Gebäude zu vereinen. Dazu ist ein Erweiterungsbau notwendig, der mit dem Bode-Museum funktional und inhaltlich verbunden ist und dieses komplementär ergänzt. Für diesen Neubau ist die Fläche westlich des Kupfergrabens vorgesehen.[8] 2009 erarbeiteten zehn Studenten der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Architektur, unter den Professoren Theo Brenner und Dominik Krohm Entwürfe für einen Neubau. Für deren Realisierung müssten die Kasernengebäude aus den 1960er Jahren abgerissen werden, in denen das Wachregiment Friedrich Engels stationiert war. Die visionären Entwürfe waren zwischen April und September 2010 direkt im Foyer des Museums ausgestellt.[9] Obwohl also weder Termine noch Finanzierungsmöglichkeiten feststehen, verkündete der Stiftungspräsident optimistisch:[10] „Ich bin sicher, dass es gelingen wird, die Politik und die Öffentlichkeit zu überzeugen.“

In den Sommermonaten der Jahre 2007–2015 fanden vor dem Eingangsportal des Bode-Museums regelmäßig Open-Air-Sonntagskonzerte statt.

Äußeres

Das Bauwerk im Stil des Neobarock steht auf der nordwestlichen Spitze der Museumsinsel, auf einem unregelmäßig dreieckigen Grundstück mit einer Fläche von 6000 m². Hier befanden sich von 1824 bis 1897 das Berliner Mehlhaus sowie seit 1876 die Kunstbaracke, in der Ausstellungen zeitgenössischer Berliner Künstler stattgefunden hatten. Über dem Hauptbau des Gebäudes erhebt sich eine 39,50 m hohe Kuppel aus Holz und Stahl. Baufachleute nennen sie Schwedler-Kuppel nach ihrem Erfinder Johann Wilhelm Schwedler. Nach dem Wiederaufbau des Museums in den 1950er Jahren war sie mit Schiefer gedeckt. Im Rahmen der Komplettsanierung um das Jahr 2002 erhielt das Kuppeldach seine ursprüngliche Kupfer-Stehfalz-Eindeckung zurück.[12]

Der Architekt des Museumsgebäudes hat es trotz der unregelmäßigen Form des Grundstücks verstanden, den Eindruck eines völlig symmetrischen und gleichschenkligen Gebäudes zu vermitteln, ausgerichtet auf den halbrunden, von einer Kuppel überwölbten Eingangstrakt, zu dem Brücken über die beiden Spreearme führen. Der Bau ist mit Rackwitzer, Alt-Warthauer, Wünschelburger und Friedersdorfer Sandstein (alle entstanden in der Kreidezeit) aus Schlesien verkleidet. Ein mit Fenstern versehener Quadersockel und zwei weitere, durch korinthische Halbsäulen und übergiebelte Risalite gegliederte Etagen scheinen direkt aus der Spree empor zu steigen. Allegorien der Künste und berühmter Kunststädte bekrönen die Attika, geschaffen von den Bildhauern August Vogel und Wilhelm Widemann.

Reiterstandbilder

Zur Eröffnung des neuen Museums wurde zunächst in der großen Vorhalle ein verkleinertes Modell des Schlüterschen Reiterstandbildes vom Großen Kurfürsten aufgestellt. Im Jahr 1902 erfolgte der Auftrag, von der Reiterfigur auf der Langen Brücke (spätere Rathausbrücke) ein 1:1 Gipsmodell herzustellen.[13] Wie knapp eine Woche später berichtigt wurde, soll die mit Hilfe des Gipsabdrucks erstellte Kopie (auch weiterer mit Denkmalen gewürdigter Persönlichkeiten, die der Kaiser verschenkt hat) an das Neue Deutsche Museum in Boston übergeben werden. Für die große Halle des Berliner Museums soll dagegen ein Bronzeabguss hergestellt werden.[14] Dieses Modell wurde aber offenbar material- und geldsparend in der Galvanoplastischen Kunstanstalt Geislingen metallisiert und steht so noch immer in der Halle.[15]

Im Jahr 1904 wurde auf dem über die Monbijoubrücke zugänglichen Vorplatz das rund 6,80 Meter hohe Reiterstandbild Friedrichs III. aufgestellt. Die Bronzeplastik stammte vom Bildhauer Rudolf Maison; der Granitsockel mit der Widmung „König Friedrich III. von Preußen Deutschem Kaiser das Deutsche Reich“ vom Architekten Ernst von Ihne. Bei der Vorstellung des Modells soll Wilhelm II. gesagt haben, so eine Figur sei „seit dem Colleoni nicht mehr modelliert worden“. Im Jahr 1951 wurde die Plastik aus ideologischen Gründen eingeschmolzen und der Sockel später entfernt.[16] Im Depot des Historischen Museums Regensburg befindet sich ein Modell dieses Reiterstandbilds.

Das Reiterstandbild Friedrichs III. auf dem Vorplatz und das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten in der Vorhalle des Museums standen dadurch in Bezug, dass sie aufeinander zuritten: So begegnete der Große Kurfürst seinem kaiserlichen Nachfahren Friedrich III., und dessen Baumeister Ernst von Ihne seinem künstlerischen Vorfahren Andreas Schlüter.[17]

Inneres

Die Ausrichtung mehrerer Quergebäude ließ fünf Innenhöfe entstehen. Hinter dem Foyer beginnt mit der Mittelachse des Hauses eine eindrucksvolle Raumfolge: zunächst die Große Kuppelhalle mit weit geschwungenem Treppenaufgang und der galvanoplastischen Kopie von Andreas Schlüters Reiterstandbild des Großen Kurfürsten (angefertigt 1904 von der WMF) im Zentrum. Darauf folgt die Kamecke-Halle mit den Figuren, die einst auf dem Dach der von Schlüter erbauten, später zerstörten Villa Kamecke in der Dorotheenstraße standen. Das Nächste ist die Basilika im Stil der italienischen Renaissance, in den Seitenkapellen religiöse Bildwerke wie die farbigen, glasierten Terrakotten von Luca della Robbia und der Auferstehungsaltar aus Florenz. Den Abschluss bildet die Kleine Kuppelhalle im Rokokostil mit einer Treppenanlage. An deren Fuß sind die beiden Statuen der Venus und des Merkur von Jean-Baptiste Pigalle aufgestellt, die ursprünglich den Auftakt der Weinbergtreppe von Sanssouci bildeten. Im Obergeschoss der Rotunde befinden sich die Marmorstatuen der sechs Generäle Friedrichs des Großen vom Berliner Wilhelmplatz, die im 19. Jahrhundert am ursprünglichen Standort durch Bronzekopien ersetzt worden waren. In dieser Flucht repräsentativer Räume fanden einst auch Feierlichkeiten statt, zu denen die Hofgesellschaft und wohlhabende bürgerliche Mäzene geladen waren.

In den eigentlichen Ausstellungsräumen hatte Bode dichte, geschlossene Ensembles aus Skulpturen, Gemälden, Möbeln und kunstgewerblichen Objekten zusammengestellt, wie sie früher in großbürgerlichen Privatsammlungen üblich waren. Dabei trug er den wichtigsten Sammlern des ersten Bestandes, dem Bankier Adolph Thiem und James Simon, Rechnung, die ihre Exponate zu symbolischen Preisen verkauften, aber darauf bestanden, dass nicht thematisch, sondern nach ihren ehemaligen Besitzern gruppiert wurde.[18]

Dazu kamen innenarchitektonische Details wie Portale, Marmorböden, Kassettendecken, Kamine und Altäre, die Bode vorwiegend in Italien für seinen Museumsneubau zusammengekauft hatte. Mit diesen Räumen wollte er den Besuchern die Stimmungen vergangener Epochen nahebringen. Er verfolgte mit den Stilräumen (Period Rooms) ein museumspädagogisches Konzept, das auch Ludwig Hoffmann dem Neubau des Märkischen Museums zugrunde legte – nicht weit entfernt spreeaufwärts, nahezu zur gleichen Zeit und mit noch größerer Konsequenz, nämlich auch im äußeren Erscheinungsbild seines Bauwerks.

Der Bodensee ist ein Binnengewässer im südwestlichen Mitteleuropa und besteht aus zwei Seen und einem sie verbindenden Flussabschnitt des Rheins, namentlich

- dem Obersee (mit dem Überlinger See),

- dem Seerhein und

- dem Untersee (mit Rheinsee, Zeller See und Gnadensee inklusive des Markelfinger Winkels).

Das größte Binnengewässer Deutschlands liegt im Bodenseebecken, einem Teil des nördlichen Alpenvorlands; der See wird vom Rhein durchflossen: Der Zufluss heißt Alpenrhein, der Abfluss Hochrhein.

Ein Dreiländereck trifft sich im Bodensee und hat Anteile in der Bodenseeregion: Deutschland, Österreich und Schweiz. Während es im Untersee eine anerkannte Grenzziehung zwischen Deutschland und der Schweiz gibt, wurde von den Anrainerstaaten des Obersees nie einvernehmlich eine Grenze festgelegt.

Dieser Artikel behandelt neben dem Bodensee selbst auch die umgebende Bodenseeregion, die sich je nach räumlicher Definition weit ins Hinterland erstreckt.

Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor circa 10.000 Jahren waren Ober- und Untersee noch in einem See verbunden. Die Tiefenerosion des Hochrheins ließ den Seespiegel nach und nach absinken und die Konstanzer Schwelle hervortreten. In der Antike trugen die beiden Seen noch unterschiedliche Namen, danach entwickelte sich aus unbekannten Gründen der gemeinsame Name.

Gliederung

Der Bodensee ist ein Alpenrandsee im Alpenvorland. Die Uferlänge beider Seen beträgt 273 km. Davon liegen 173 km in Deutschland (Baden-Württemberg 155 km, Bayern 18 km), 28 km in Österreich und 72 km in der Schweiz.[21] Der Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas, gemessen am Wasservolumen (48,5 km³[22]) nach dem Genfersee (89 km³) und dem Gardasee (49,3 km³) ebenfalls der drittgrößte. Er erstreckt sich zwischen Bregenz und Stein am Rhein über 69,2 km. Sein Einzugsgebiet beträgt rund 11.500 km² und reicht im Süden bis zum Ende des Averstals.[23]

Obersee

Mit einer Fläche von 473 km² ist der Obersee der größte Teil des Bodensees; er erstreckt sich zwischen Bregenz und Bodman-Ludwigshafen über 63,3 km und ist zwischen Friedrichshafen und Romanshorn 14 km breit. Seine tiefste Stelle zwischen Fischbach und Uttwil misst 251,14 m. Damit ist er der tiefste See Deutschlands.

Die drei kleinen Buchten des Vorarlberger Ufers haben Eigennamen: Vor Bregenz liegt die Bregenzer, vor Hard und Fußach die Fußacher Bucht und westlich davon der Wetterwinkel. Weiter westlich, bereits in der Schweiz, befindet sich die Rorschacher Bucht, nördlich auf bayrischer Seite, die Reutiner Bucht. Der Eisenbahndamm vom Festland zur Insel Lindau im Westen und die Landtorbrücke mit der darüber verlaufenden Chelles-Allee im Osten grenzen vom Bodensee den Kleinen See ab, welcher zwischen dem Lindauer Ortsteil Aeschach und der Insel liegt.

Überlinger See

Der nordwestliche fingerförmige Arm des Obersees heißt Überlinger See. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er als eigenständiger Seeteil betrachtet, die Grenze zwischen Ober- und Überlinger See verläuft in etwa entlang der Linie zwischen der Südostspitze des Bodanrücks (das zur Stadt Konstanz gehörende (Freibad) „Hörnle“) und Meersburg. Östlich vor Konstanz liegt der „Konstanzer Trichter“ zwischen dem deutschen und dem Schweizer Ufer.

Seerhein

Obersee und Untersee sind durch den Seerhein miteinander verbunden.

Untersee

Der Untersee, der vom Obersee bzw. von dessen nordwestlichem Arm Überlinger See durch die Halbinsel Bodanrück abgetrennt ist, weist eine Fläche von 63 km² auf. Er ist durch die Endmoränen verschiedener Gletscherzungen und Mittelmoränen geprägt und stark gegliedert. Diese Seeteile haben eigene Namen. Nördlich der Insel Reichenau befindet sich der Gnadensee mit dem Markelfinger Winkel ganz im Westen, nördlich der Halbinsel Mettnau. Westlich der Insel Reichenau, zwischen der Halbinsel Höri und Mettnau liegt der Zeller See. Die Drumlins des südlichen Bodanrücks setzen sich am Grund dieser nördlichen Seeteile fort. Südlich der Reichenau erstreckt sich von Gottlieben bis Eschenz der Rheinsee mit seiner zum Teil ausgeprägten Rheinströmung. Früher wurde dieser Seeteil nach dem Ort Berlingen Bernanger See genannt. Auf den meisten Karten ist der Name des Rheinsees auch deshalb nicht aufgeführt, weil sich dieser Platz am besten für die Beschriftung des Untersees eignet.

Die Bundesstadt Bonn ist eine kreisfreie Großstadt im Regierungsbezirk Köln im Süden des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit 325.490 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2017) gehört das in der Metropolregion Rhein-Ruhr liegende Bonn zu den 20 größten Städten Deutschlands. Die Stadt an beiden Ufern des Rheins war von 1949 bis 1990 provisorische Bundeshauptstadt und bis 1999 Regierungssitz der Bundesrepublik Deutschland,[2] seither ist Bonn nur noch faktischer zweiter Regierungssitz Deutschlands.

Bonn kann auf eine mehr als 2000-jährige Geschichte zurückblicken, die auf germanische und römische Siedlungen zurückgeht, und ist damit eine der ältesten Städte Deutschlands. Von 1597 bis 1794 war es Haupt- und Residenzstadt des Kurfürstentums Köln. 1770 kam Ludwig van Beethoven hier zur Welt. Im Laufe des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die 1818 gegründete Universität Bonn zu einer der bedeutendsten deutschen Hochschulen.

1948/49 tagte in Bonn der Parlamentarische Rat und arbeitete das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland aus, deren erster Parlaments- und Regierungssitz Bonn 1949 wurde. In der Folge erfuhr die Stadt eine umfangreiche Erweiterung und wuchs über das neue Parlaments- und Regierungsviertel mit Bad Godesberg zusammen. Daraus resultierte die Neubildung der Stadt Bonn durch Zusammenschluss der Städte Bonn, Bad Godesberg, der rechtsrheinischen Stadt Beuel und Gemeinden des vormaligen Landkreises Bonn am 1. August 1969.

Nach der Wiedervereinigung 1990 fasste der Bundestag 1991 den Bonn/Berlin-Beschluss, infolgedessen der Parlaments- und Regierungssitz 1999/2000 in die Bundeshauptstadt Berlin und im Gegenzug zahlreiche Bundesbehörden nach Bonn verlegt wurden. Seitdem haben in der Bundesstadt der Bundespräsident, der Bundeskanzler und der Bundesrat einen zweiten Dienstsitz, gemäß dem Berlin/Bonn-Gesetz sechs Bundesministerien ihren ersten Dienstsitz, die anderen acht einen Zweitsitz. Bonn weist als Sitz von 19 Organisationen der Vereinten Nationen (UN) einen hohen Grad internationaler Verflechtung auf.[3][4] Zudem sind die beiden DAX-Unternehmen Deutsche Post und Deutsche Telekom gesetzlich in Bonn ansässig.[5][6] Auch wegen der Sitze von Organisationen und Unternehmen wird das Stadtbild neben Kirchtürmen durch mehrere Hochhäuser geprägt.

Automobile

Automobile

Architecture

Architecture

Museum

Museum

Bavaria

Bavaria

Medieval cities in Europe

Medieval cities in Europe

Music charts

Music charts

Hessen

Hessen

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Geography

Geography

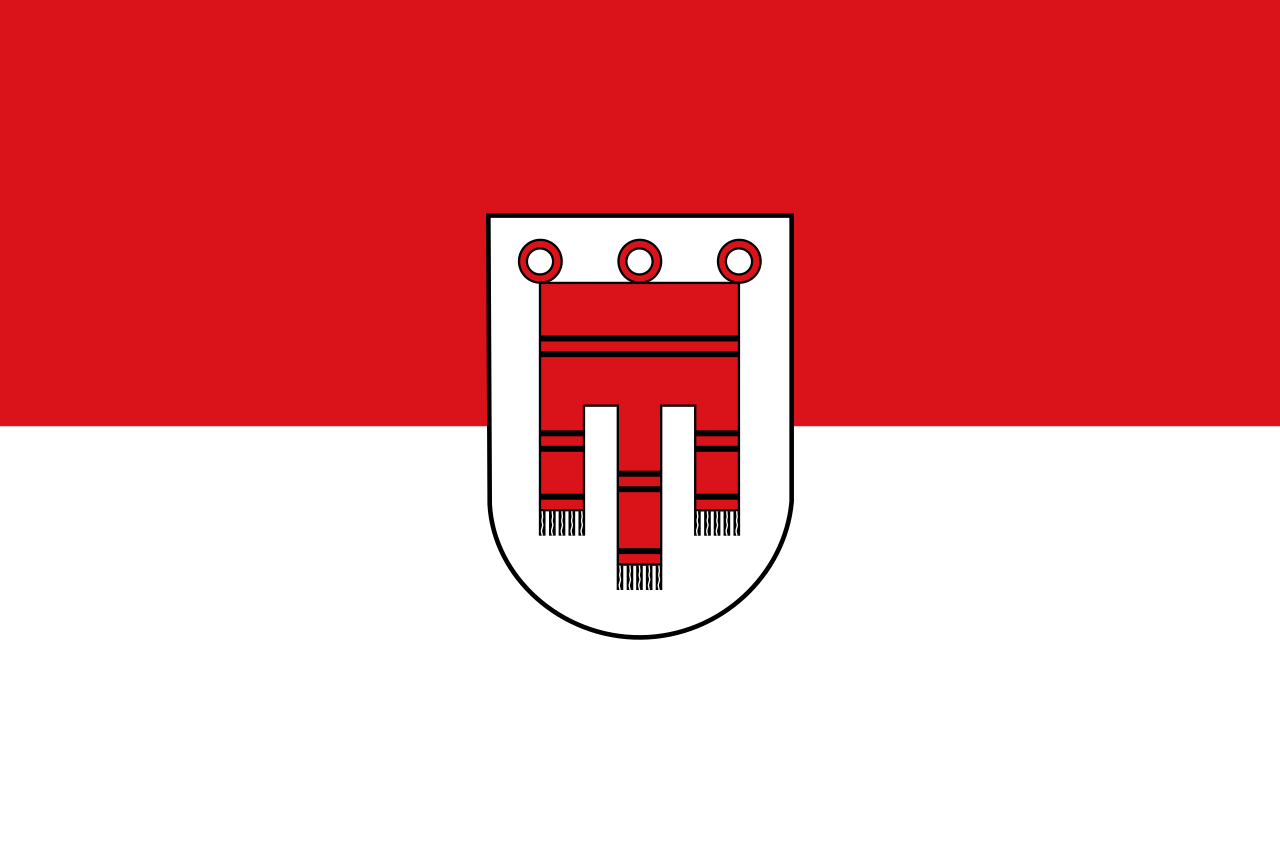

Vorarlberg

Vorarlberg