日本の百科事典

Japanese history

Japanese history

古京都遺址(京都、宇治和大津市)[1](日语:古都京都の文化財(京都市、宇治市、大津市)/こときょうとのぶんかざい(きょうとし、うじし、おおつし) KotoKyouto No Bunkazai (Kyoutoshi、Ujishi、ōtsushi) ?),又被称為古都京都的文化財[2],是指存在於日本京都府京都市、宇治市及滋賀縣大津市的寺院、神社、城堡等史蹟的總稱。此建築群在1994年被聯合國教科文組織登錄為世界遺產,成為日本第5個世界遺產項目。西元794年,日本皇室下詔遷都平安京。平安京位於今日的京都市,是一座模仿中國洛陽興建的都市。平安京在8世紀—19世紀中葉為日本的京城,並且是日本的政治、文化中樞。平安京的眾多建築物,諸如神社、寺院,見證了日本文化在這一段期間的發展,也為當時的日本藝術留下了紀錄,因此被登錄為世界遺產。

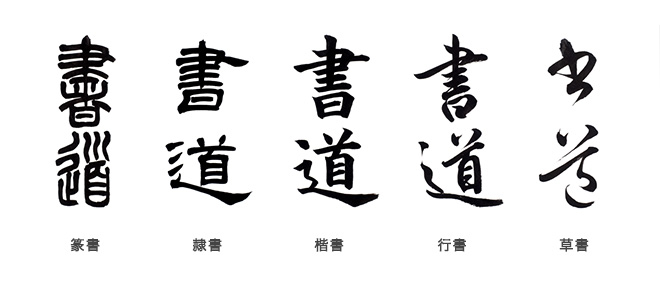

書道(しょどう)または書(しょ)とは、書くことで文字の美しさを表そうとする東洋の造形芸術である。カリグラフィーの一種。中国が起源であるが、日本語圏においては漢字から派生した仮名、朝鮮語圏ではハングル、ベトナム語圏では同じく漢字から派生したチュノムやローマンアルファベットを使用するクォック・グーなどでも創作活動が行われている。2009年に中国の書道が、ユネスコの無形文化遺産に登録された。

文字ははじめ実用として生まれたが、文化の進展につれ美的に表現する方法が生まれた。この美化された文字を書という。書道とはこの文字の美的表現法を規格あるしつけのもとに学習しながら実用として生活を美化し、また趣味として心を豊かにし個性美を表現していくことである。そしてその学習過程において人格を練磨し情操を醇化していく。よって書道は人間修養の一方法であり、古来中国では六芸の一つとして尊崇されてきた。[1]

書道は主に毛筆と墨を使いその特徴を生かして紙の上に文字を書く。その技法(書法)には、筆法、間架結構法、布置章法があり、それぞれに様々な方法が編み出され、書体や書風などによって使い分けられている。技法の習得には色々な教育機関を通じて書家に師事し古典を中心に学習し、書道展などに出品しながら技量を高めていくのが一般的である。

大作などの特殊な場合を除いて文化圏により書字動作に違いがみられ中国では高机に向かって立ったまま書くことが慣習であるが、日本では正座してしたためることが通例となっている。

相撲(すもう)は、土俵の上で力士が組合って戦う形を取る日本古来の神事や祭で、同時にそれを起源とする武芸や武道の一つ。興行としては大相撲が行われている。日本由来の武道・格闘技・スポーツとして国際的にも認知されている。

相撲は古代以前(伝承としては神話の時代)に始まったとされ、江戸時代には庶民の娯楽として隆盛を極めた[2]。

現代の相撲について民俗学の研究ではその担い手と歴史的系譜から、相撲を生業とする人々による興行相撲から連なる大相撲、学生相撲や実業団相撲などのアマチュア相撲、地方の神事や余興として行われてきた相撲(新田一郎や池田雅雄らによって「素人相撲」に分類された草相撲、野相撲、奉納相撲など)の3つに区分する[3]。特に日本相撲協会が主催するスポーツの興行としての大相撲が有名だが、神事に由来するため、他のプロスポーツと比べて礼儀作法などが重視されており、生活様式や風貌なども旧来の風俗が比較的維持されるなど文化的な側面もある。

日本国内外で同じような形態の格闘技としては、沖縄本島の沖縄角力(シマ)、モンゴルのブフ、中国のシュアイジャオ、朝鮮半島のシルム、トルコのヤールギュレシ、セネガルのランブなどがある。それぞれ独自の名前を持つが、日本国内で紹介される場合には何々相撲(沖縄相撲(琉角力)、モンゴル相撲、トルコ相撲など)、といった名で呼ばれることが多い。

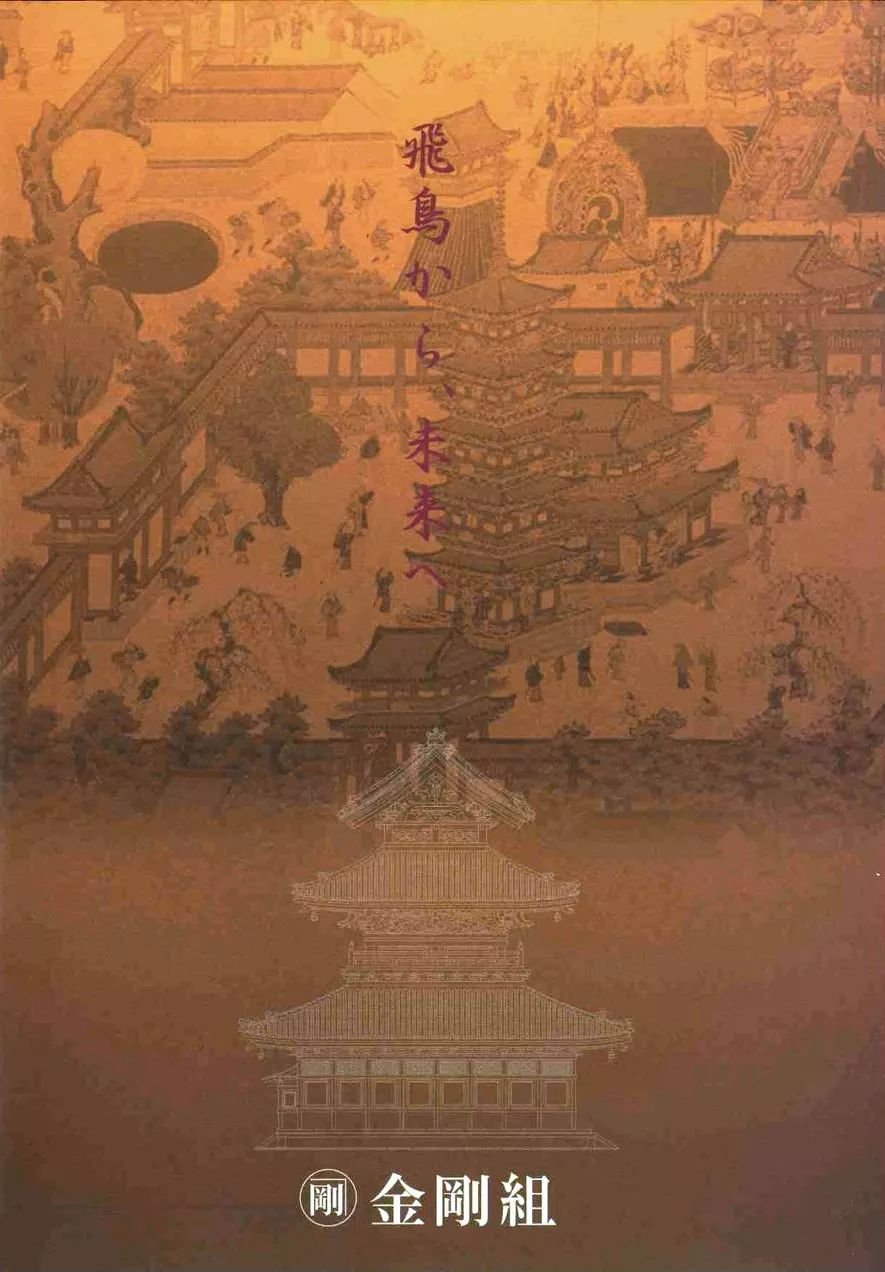

株式会社金剛組(こんごうぐみ、Kongo Gumi Co.,Ltd.)は、日本の建設会社である。578年創業で現存する世界最古の企業である[2]。

創業から1955年の法人化を挟んで2005年まで金剛一族が経営してきたが、同年11月より髙松建設(現髙松コンストラクショングループ)の子会社(現在は孫会社)へ移行している。

神社仏閣建築の設計・施工、城郭や文化財建造物の復元や修理等を主に手がけている。旧来からの伝統的な建築を得意分野としてきたが、神社仏閣にもコンクリート建築が増加したことにより大手ゼネコンとの価格競争に巻き込まれた結果、売上の減少や資金繰りの悪化により経営危機に見舞われたため髙松建設が支援を行った。

2005年11月に、同社が設立した受け皿会社(以下「新・金剛組」)に主力の寺社建築事業を譲渡するとともに、従業員の大半も新・金剛組へ転籍した(新旧分離)。現在は本業の宮大工に立ち戻り、100人以上の宮大工を抱えている。

雅樂(日语:雅楽/ががく Gagaku)是日本的一種傳統音樂,興盛於平安時代,是一种歌舞乐三位一体的综合性艺术形式,雅樂意指「雅正之樂」。樂曲以器樂曲為多,至今仍是日本的宮廷音樂。雅樂最初在奈良時代自中國及朝鮮傳入日本,隨後經模仿及融合而產生日本雅樂。不伴隨舞蹈的樂器合奏稱為管弦;伴隨舞蹈的是舞樂;在神樂、東遊、久米、催馬等曲式中,還包含漢詩(中國詩)的吟誦,稱為朗詠。

15世紀日本發生了應仁之亂,開啟了戰國時代,雅樂的傳承也因此受到打击,但是位于奈良的南都乐府及大阪的四天王寺所属雅乐乐师因与首都的京都有段距离的关系免于断绝的危机。数十年后经正親町天皇、後陽成天皇,德川幕府重新召集各地乐师复兴雅乐。

篳篥樂譜中以片假名記下的唱譜文字在哼唱時,ハ行是以「ファ、フィ、フ、フェ、フォ」的方式發音,與現代的「ハ、ヒ、フ、ヘ、ホ」大不相同;推測可能忠實地再現了16世紀以前日語的發音特徵。另外像樂琵琶的樂譜,其中用漢字書寫的記號,與在中國敦煌發現的琵琶譜相當類似,並且大量地承傳了從中國傳入的形式。

京都的樂所在應仁之亂時受到毀滅性的破壞,雅樂面臨了傳承的危機。豐原統秋(1450年—1524年)為了留下給後人的紀錄,撰寫了《體源抄》一書;以笙演奏家的身分,紀錄了雅樂與舞樂的相關資料與心得。《體源抄》的書名來自於「體」、「源」的偏旁「豐」、「原」,即作者之姓;此書是古代雅樂的珍貴記錄,現存的六種雅樂曲調便是依據書中的記錄而來,可說是雅樂最重要的史料。作於室町時代的《體源抄》,與鎌倉時代的《教訓抄》、江戶時代的《樂家錄》並稱為「三大樂書」。

Architecture

Architecture

History

History

World Heritage

World Heritage

Art

Art

Sport

Sport

Companies

Companies

Music

Music