Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科

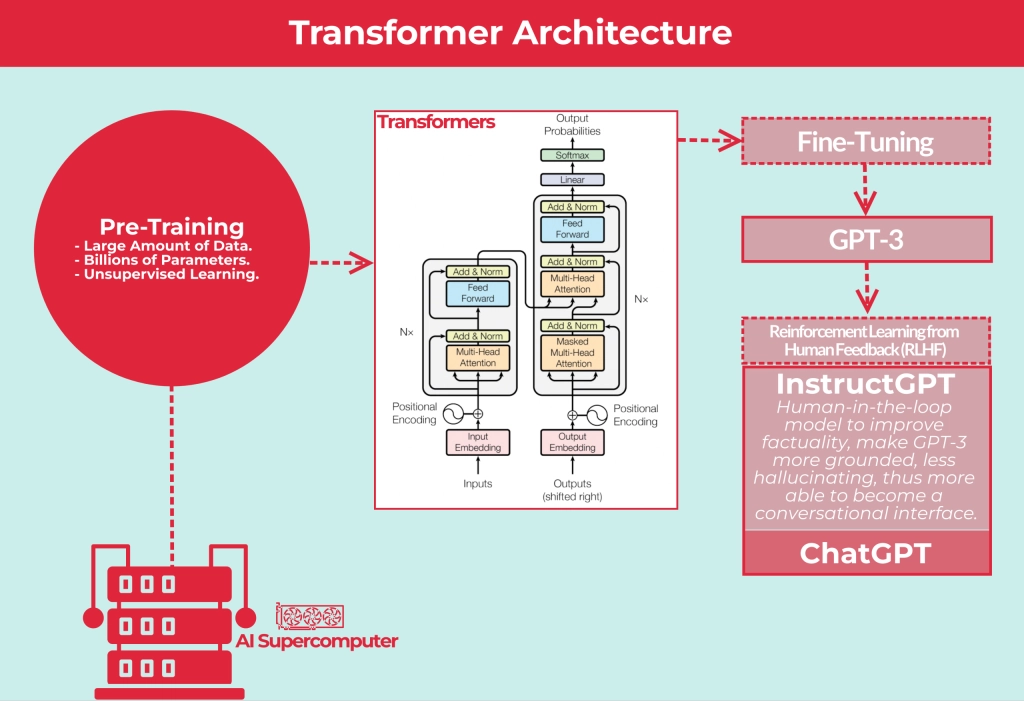

Science and technology

Science and technology

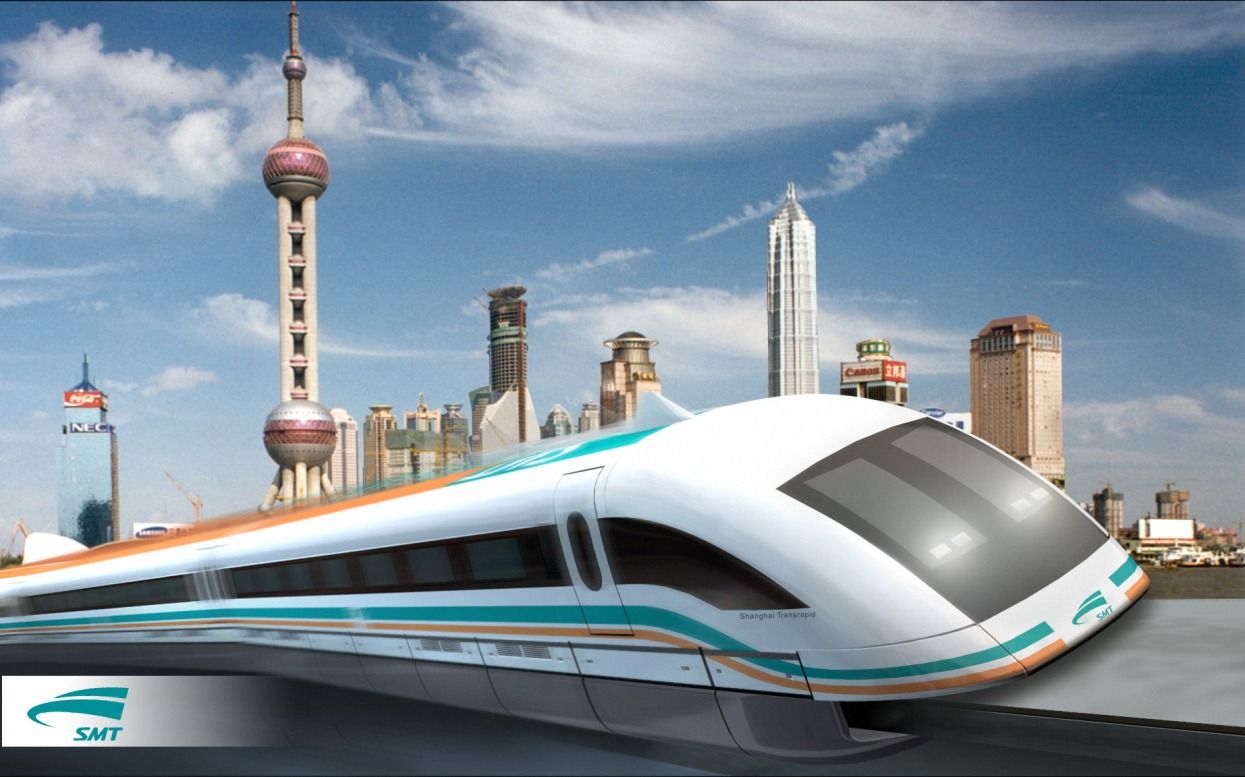

电磁悬浮是对车载的悬浮电磁铁励磁而产生可控制的电磁场,电磁铁与轨道上长定子直线电机定子铁芯相互吸引,将列车向上吸起,并通过控制悬浮励磁电流来保证稳定的悬浮间隙。电磁铁与轨道之间的悬浮间隙一般控制在8~12mm。 高速磁浮铁路系统由线路、车辆、供电、运行控制系统等四个主要部分构成。 线路:线路引导列车前进方向,同时承受列车荷载并将之传至地基。线路上部结构为用于联结长定子的精密焊接的钢结构或钢筋混凝土结构的支撑梁,下部结构为钢筋混凝土支墩和基础。 车辆:车辆是高速磁浮客运系统中最重要的部分,包括悬浮架和其上安装的电磁铁、二次悬挂系统和车厢。此外还有车载蓄电池、应急制动系统和悬浮控制系统等电气设备。 供电:供电系统包括变电站、沿路供电电缆、开关站和其它供电设备。磁浮列车供电系统通过给地面长定子线圈供电提供列车运行所需的电能。首先,从110kV的公用电网引入交流高压电,通过降压变电器降至20kV和1.5kV,然后整流成为直流电,再由逆变器变成0~300Hz交流电,升压后通过线路电缆和开关站供给线路上的长定子线圈,在定子和车载电磁铁之间形成牵引力。磁浮列车系统的整流、变流及电机定子等设备均在地面,对设备的体积和重量以及抗振性能没有严格要求。 运行控制系统:运行控制系统是整个磁浮交通系统正常运转的根本保障。它包括所有用于安全保护、控制、执行和计划的设备,还包括用于设备之间相互通讯的设备。运行控制系统由运行控制中心、通讯系统、分散控制系统和车载控制系统组成。

Beijing Shi-BJ

Beijing Shi-BJ

Ministry of Education

Ministry of Education

China

China

State key laboratory

State key laboratory

State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control

State Key Joint Laboratory of Environmental Simulation and Pollution Control

State Key Laboratory of Biomembrane and Membrane Biotechnology

State Key Laboratory of Biomembrane and Membrane Biotechnology

State Key Laboratory of Chemical Engineering

State Key Laboratory of Chemical Engineering

State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics

State Key Laboratory on Integrated Optoelectronics

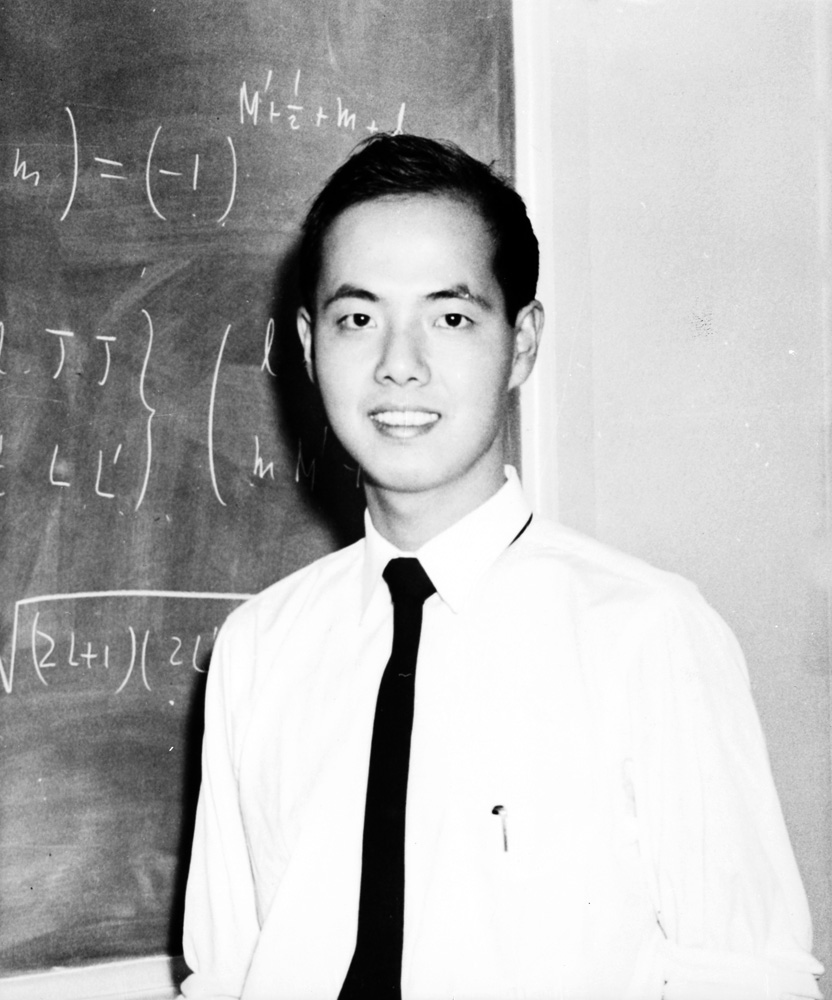

李政道(威妥玛拼音:Tsung-Dao (T. D.) Lee,1926年11月24日—),男,江苏苏州人,生于上海,长于苏州,美籍华裔物理学家,知名于宇称不守恒、李模型(Lee Model)、相对论重离子(RHIC)物理、量子场论的非拓扑性孤立子和孤立子星。他曾担任哥伦比亚大学名誉教授,于1953年至2012年间讲学。[1]

1957年,31岁的李政道与同是华裔物理学家的杨振宁一起因弱作用下宇称不守恒的发现获得诺贝尔物理学奖,理论由另一位华裔物理学家吴健雄的实验证实。

李政道曾是第二次世界大战后最年轻的诺贝尔奖得主,此一纪录直到马拉拉·优素福扎伊获得2014年诺贝尔和平奖才被刷新。他也是历史上第4年轻的诺贝尔奖得主,仅次于威廉·劳伦斯·布拉格(25岁,1915年)、维尔纳·海森堡(30岁,1932年)以及马拉拉(17岁,2014年)。李政道和杨振宁是最初的华人诺贝尔奖得主,即使在1962年归化美国籍之后,他也仍是最年轻的美国人诺贝尔奖得主。

屠呦呦(1930年12月30日-),浙江省宁波市人,祖籍浙江鄞县(今属宁波市海曙区),中国中医科学院终身研究员兼首席研究员,青蒿素研究开发中心主任,博士研究生导师,抗疟药青蒿素和双氢青蒿素的发现者[1]。这些抗疟药拯救了数百万人的生命,为亚洲南部、非洲和南美洲等热带发展中国家的人改善了健康状况,被认为是20世纪热带医学的显著突破。2015年,屠呦呦因青蒿素等抗疟药的卓越贡献[2],与威廉·C·坎贝尔、大村智共同获得诺贝尔生理学或医学奖[3]。

屠呦呦(1930年12月30日—),汉族,中国共产党党员,浙江省宁波人,中国中医科学院终身研究员兼首席研究员,中国中医科学院中药研究所青蒿素研究中心主任,博士研究生导师,抗疟药青蒿素和双氢青蒿素的发现者[2][3]。这些抗疟药为亚洲南部、非洲和南美洲等热带发展中国家的人改善了健康状况,是20世纪热带医学的显著突破。

2011年9月,屠呦呦获得该年度的临床医学界最高奖项拉斯克临床医学研究奖,成为首位问鼎该奖的中国人[4][5]。2015年10月5日,屠呦呦因在研制青蒿素等抗疟药方面的卓越贡献[6],与威廉·C·坎贝尔、大村智共同被诺奖委员会授予该年度诺贝尔生理学或医学奖[7],以表彰“三人发展出针对一些最具毁灭性的寄生虫疾病具有革命性作用的疗法”,屠呦呦独享其中一半奖金。她是历史上第三位因疟疾研究获奖的人、首位华人诺贝尔生理学或医学奖获奖者、亚洲第二位及首位华人女性自然科学类诺贝尔奖得主[8],也是首位接受中华人民共和国高等教育且在中国大陆进行研究工作的自然科学类诺贝尔奖得主,以及第十一位拉斯克临床医学奖和诺贝尔生理学或医学奖双得主[5]。2017年1月9日,中华人民共和国国务院将2016年度中国大陆科学界最高荣誉国家最高科学技术奖授予赵忠贤院士与屠呦呦研究员两位科学家。屠呦呦由此成为第一位获得国家最高科学技术奖的女性获奖者和非两院院士获奖者[9]。

Tu Youyou (chinesisch 屠呦呦, Pinyin Tú Yōuyōu, IPA (hochchinesisch) [tʰǔ jəʊ˥jəʊ˥], W.-G. T'u Yu-yu; * 30. Dezember 1930 in Ningbo, Republik China)[1][2] ist eine chinesische Pharmakologin und Nobelpreisträgerin. Sie isolierte den zur Behandlung der Malaria eingesetzten sekundären Pflanzenstoff Artemisinin aus dem Einjährigen Beifuß (Artemisia annua, 黃花蒿 / 黄花蒿, huánghuāhāo[3], TCM-Arznei 青蒿, qīnghāo[4][5]).

Massachusetts-MA

Massachusetts-MA

Nobel prize

Nobel prize

Nobel Prize in Physiology or Medicine

Nobel Prize in Physiology or Medicine

Nobel prize

Nobel prize

Nobel Prize in Chemistry

Nobel Prize in Chemistry

Nobel prize

Nobel prize

Nobel Memorial Prize in Economic Sciences

Nobel Memorial Prize in Economic Sciences

Nobel prize

Nobel prize

University/Institute

University/Institute

Universities in the USA

Universities in the USA

IT-Times

IT-Times

History

History

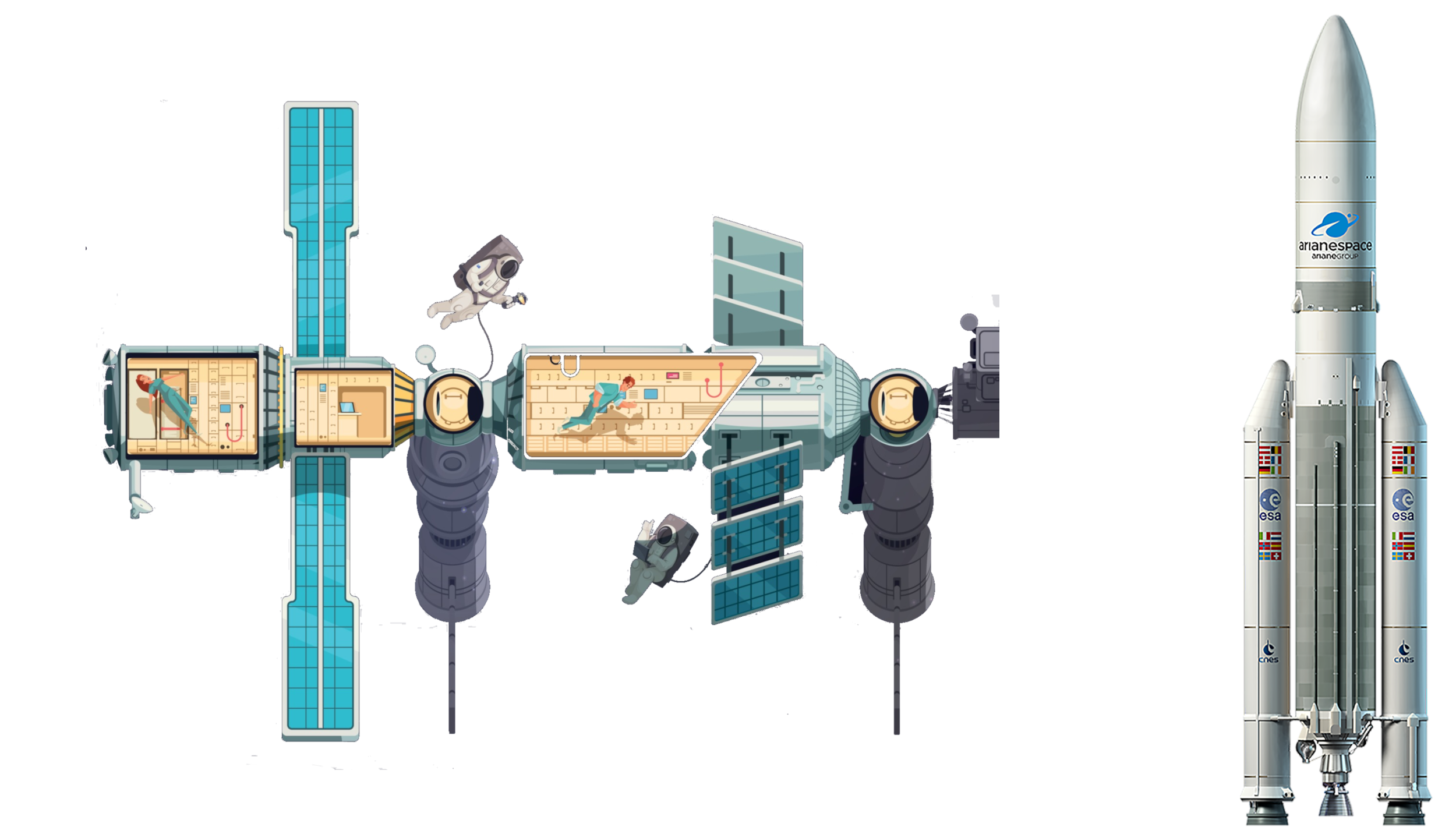

Aerospace

Aerospace

Military, defense and equipment

Military, defense and equipment