日本の百科事典

Kantō

Kantō

さいたま市(さいたまし)は、埼玉県の南東部に位置する市。埼玉県の県庁所在地及び最大の都市で、政令指定都市である。

都市雇用圏における東京都市圏の中心都市の一つであり、10区の行政区を持つ。2001年(平成13年)5月1日に、浦和市・大宮市・与野市の3市の合併により新設され、2003年(平成15年)4月1日に政令指定都市に移行した。その後、2005年(平成17年)4月1日に東に隣接する岩槻市を編入して現在の市域となった。100万都市の1つであり、日本の市で9番目の人口を有し、21県の総人口を上回る[1]。

さいたま市は、関東地方の中央部に位置し、政令指定都市で唯一内陸県に位置する。埼玉県内においては南部東寄りに位置するが、県内で用いられる地域区分では「中央地域」に区分されることが多い[注釈 2]。また、日本の事実上の首都である東京の都心部からは、北に約20キロメートルの距離にあり、横浜市や千葉市と比較しても、県庁所在都市としては東京に最も近い。

また、その市域は広袤が東西19.6 kmおよび南北19.3 km[2]、面積が217.43 km2[3]にわたる。

日本の政令指定都市としては川崎市、堺市に次いで3番目に狭い一方、埼玉県内の市町村としては秩父市に次いで2番目に広い。また、隣接市町村数(他都道府県の自治体を含む)も秩父市(15市町村)に次いで2番目に多い(12市)。

日本の政令指定都市ならびに都道府県庁所在地では初のひらがな表記の市であり現在も唯一の例である。このため、ひらがな表記の市では人口が最多の市である[注釈 3]。また、日本の都道府県庁所在地では文字数が最多(4文字)である[注釈 4]。

関東平野の中央部に位置するさいたま市には山地・丘陵といえる場所は存在せず、全域が台地および低地からなる。全域にわたって標高が低く、最も低い地点で海抜1.1 m(桜区大字下大久保)、最も高い地点でも海抜20.5 m(岩槻区大字表慈恩寺)である[4]。市の西境あるいはその近くに荒川[注釈 5]、東寄りに元荒川が、それぞれ北西から南東に流れており、これらの河川に近い市の西側、南側、東側の3方を低地で囲まれる。一方、市の北西側から南東に向かって、主に関東ローム層によって形成された大宮台地が伸びており、市の中央部を貫いている。この台地の中にも鴻沼川、芝川、綾瀬川などの中小河川が流れている。このような中小河川に沿って谷底平野や沖積平野などの低地が形成されているため、台地はいくつかの「支台」に区切られている。これらの低地には見沼や鴻沼などがあったが、江戸時代に干拓された。

つくば市(つくばし)は、茨城県の県南地域に位置する市である。学術・研究都市としての筑波研究学園都市はつくば市全域を区域とする。業務核都市、国際会議観光都市に指定されている。

農村が広がっていた地域であったが、1960年代から筑波研究学園都市として開発が進み、現在は日本国内最大の学術都市となっている[1]。国や県の政策により、1987年(昭和62年)に筑波郡谷田部町・大穂町・豊里町、新治郡桜村の3町1村が新設合併し、つくば市が誕生した[2]。さらに 1988年(昭和63年)に筑波郡筑波町、2002年(平成14年)に稲敷郡茎崎町を編入し、現在の市域になった。そのため、行政上の地区名として旧町村域に対応する谷田部、大穂、豊里、桜、筑波、茎崎が使用されている。

市域には多数の研究機関が立地している他、市の北端に日本百名山の筑波山を擁しており、観光地になっている[3]。また、2005年(平成17年)に首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスが開業し[4]、市中心部のつくば駅から東京都の秋葉原駅まで最短45分で結ばれている[5]。つくば市は、東京都心から約50km、成田国際空港から約40kmに位置する。市を代表する観光地である筑波山は、市北部に位置する。筑波山周辺を除き、関東平野の一部であり筑波台地や稲敷台地と呼ばれる標高20m~標高30mの平坦な地形であり、関東ローム層に覆われている。また、つくば市の9月の標高は4月の標高より2cm低くなるが、市内にある国土地理院の研究によると、5月から8月に田植え用の大量の地下水をくみ上げるためである。

Automobile

Automobile

*Concept Auto

*Concept Auto

Automobile

Automobile

*Coupé

*Coupé

Automobile

Automobile

*Electric car

*Electric car

Automobile

Automobile

*Hybrid car

*Hybrid car

Automobile

Automobile

*SUV/crossovers/off-road vehicles

*SUV/crossovers/off-road vehicles

Automobile

Automobile

***Technology

***Technology

Automobile

Automobile

*Fuel cell vehicle

*Fuel cell vehicle

Automobile

Automobile

*Hydrogen propulsion

*Hydrogen propulsion

Japan

Japan

Kantō

Kantō

Exhibition

Exhibition

「国際文化交流事業を総合的かつ効率的に行なうことにより、我が国に対する諸外国の理解を深め、国際相互理解を増進し、及び文化その他の分野において世界に貢献し、もって良好な国際環境の整備並びに我が国の調和ある対外関係の維持及び発展に寄与することを目的とする」(独立行政法人国際交流基金法第3条)。運営交付金として年125億円(平成25年度)が外務省から給付されている[2]。

文化芸術交流、海外における日本語教育、日本語国際センターでの外国人向け日本語教師の育成・日本研究・知的交流、調査研究・情報提供を行っており、国内に京都支部を、海外21ヶ国に海外事務所22ヶ所を持つ (2012)[3]。

高円宮憲仁親王が職員として勤務していたことでも知られ、日本の国際文化交流の拠点となっている。

川崎市(かわさきし)は、神奈川県の北東部に位置する市。政令指定都市である。人口は約154万人。 市内全域が旧武蔵国に属し、神奈川県内の市町村では唯一、旧相模国に属していた地域を含まない。市域は7区の行政区に分かれる(川崎区・幸区・中原区・高津区・多摩区・宮前区・麻生区)。

政令指定都市20市の中で面積が最も小さい[1]。神奈川県内で横浜市に次ぐ第2の都市であり、非都道府県庁所在地の市では最大かつ唯一人口が100万人を超えている。財政状況も良く、財政力指数は1.02(2019年度)で政令指定都市では最も財政に余裕がある。

東京へのアクセスが良いため、人口は増加傾向にあるが、面積が狭く市のほぼ全域で宅地化が進んでいるので人口密度は高い。

古くは東海道、中原道、大山道、津久井道が南北に通り、その宿場を中心にして発展してきた。 川崎大師は初詣に多くの参拝客が訪れる寺社として有名であり、その数は神奈川県で1位である。

川崎駅・京急川崎駅周辺が市の中心地であり、特に川崎駅東口を中心に関東有数の繁華街が広がっているほか、西口にはショッピングセンターとして日本2位の売上を誇る巨大商業施設ラゾーナ川崎プラザが位置しており、駅周辺は非常に賑わっている。 東海道線や京急線を中心に古くからの市街地が形成されているほか、現在は市の北西部を中心に東京近郊の新興住宅街(ベッドタウン)が広がり、臨海部に広がる京浜工業地帯の工業都市でもある。

また、多摩川沿いの武蔵小杉駅周辺には東京への通勤者向けのタワーマンションが林立しており、川崎市は繁華街、工業地域、超高層マンション街、郊外の新興住宅地と多様な面を併せ持っている。

2015年度の東京都へ通勤・通学する15歳以上就業者・通学者の割合は41.1%であり、いわゆる「神奈川都民(川崎都民)」が非常に多い。神奈川県内でありながら、県庁所在地である横浜市よりも東京との結びつきが非常に強い。2015年の昼夜間人口比率は88.3であり、政令指定都市でありながら、東京のベッドタウンとしての側面が強いため、100を大きく下回っている[2]。神奈川県の北東部、県の最東端に位置し東京都と横浜市にはさまれた細長い市域を持つ。県内では、横浜市以外の市町村とは隣接していない。市の北側を多摩川が流れ東京都との境となっている。 街道沿いには古くから栄えていた街が点在し、周辺は閑静な住宅地となっている。しかし、駅周辺は東京との近さから近年開発が進み、特に川崎駅前周辺は市内随一の繁華街で昼夜を問わず人が多い。 西部の多摩丘陵にはのどかな田園風景が広がり、新興住宅地が多い。東部の東京湾岸の埋立地は隣接する横浜市鶴見区沿岸部とともに大規模な重工業地帯となっているなど、多様な面を見せる。最高地点は麻生区黒川の町田市との境界付近で海抜148mとなっている。

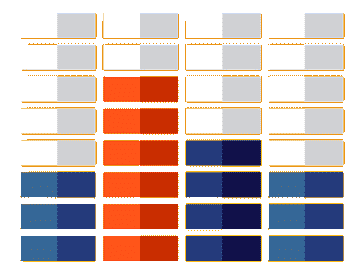

Financial

Financial

M 1500 - 2000 AD

M 1500 - 2000 AD

Financial

Financial

***Global Financial Center

***Global Financial Center

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

History

History

M 1500 - 2000 AD

M 1500 - 2000 AD

International cities

International cities

***Global Urban Economic Competitiveness

***Global Urban Economic Competitiveness

Japan

Japan

Kantō

Kantō

Olympic Summer Games

Olympic Summer Games

1964 Summer Olympics

1964 Summer Olympics

2020 Summer Olympics

2020 Summer Olympics

Silk road

Silk road

Important port

Important port

東京(とうきょう、英: Tokyo)は、日本の地名。関東平野の南部に位置し、東京湾に面する都市。日本の首都機能がある[1][注 1]。 「東京」は、日本の首都で広域的地方公共団体である東京都を指す場合と、特に東京都区部(東京23区)を指す場合とがある[2]。

東京は、江戸幕府の所在地であった江戸(えど)という都市が1868年9月(慶応4年7月)に名称変更されたものである。もともと江戸の地には江戸幕府すなわち政府が置かれ、徳川家の人々と老中らが政治を行っており、その一方で京都にも朝廷があり、天皇と太政官がいるといった状態の役割分担や二重構造(「複都制的」状態[注 2])があったが、1869年3月28日に、京都に「都(みやこ)」としての位置付けを残したまま、「東京」に奠都(てんと)[注 3]された[3]。こうして東京は日本の事実上の首都の役割を担ってきた[注 4][注 5]。

現在、東京は日本における政治・経済・文化の中心である。政治面では、日本国政府が本拠地とする。立法府である国会議事堂、司法府の頂点である最高裁判所、行政府の長である内閣総理大臣の官邸、中央省庁街(「霞が関」)などは、いずれも東京の中心部である東京23区にある。経済面では、日本の株式上場企業の本社のほとんどが東京に集中し、近年では(東京圏では)購買力平価(PPP)を基にしても東京都市圏のGDPは1兆5369億ドル(2014年)であり[5]、世界的な経済都市であり、大消費地でもある。文化面では、たとえば現在では(東京都内に)千数百におよぶ劇場・ホール・ライブハウス類があり[6]多数のアーティストたちが活動する場であり、ポップカルチャーなどの新しい文化の発信地でもあり、ミシュランガイドの星つきの飲食店の数は世界最多で[7]、世界各国の食文化が華開いている場所でもある。東京は、日本各地、近隣の国々、世界各国から人々が観光に訪れる都市であり、さらに東京に移住した外国人の人口は2020年1月時点でおよそ57万7千人で[8]、独り暮らしや家族単位の暮らしをしている人々も多いが移民街も形成されており、《多文化共生》、つまり様々な国の文化背景を持つ人々が仲良く暮らすことが、以前からそれぞれの地区の善意の人々によって進められており、近年では行政によっても積極的に推進されている場所でもある[9]。現在、東京には、23特別区・26市・5町・8村の基礎自治体がある。人口は(2010年時点で)1316万人[4]。

東京のこれまでの道程は決して平坦であったわけではなく、関東大震災や東京大空襲で焼け野原となってしまったこともあるのだが、戦後に復興のために膨大な努力をしたおかげで、現在では世界最大級のメトロポリス・世界都市となっている。東京は明治期にも課題が山積みの都市であったが(#明治維新後の課題と都市政策を参照)、現在も、高い犯罪率、人口過密、通勤ラッシュなど、さまざまな課題を抱えている都市である(#近年の東京が都市としてかかえる課題を参照)。

総合力

2017年に日本の森ビル傘下の民間研究所が発表した「世界の都市総合力ランキング」では、ロンドン・ニューヨークに次ぐ世界3位と評価された[10]。また2017年にアメリカのシンクタンクが発表した総合的な世界都市ランキングでは、ロンドン・ニューヨーク・パリ・シンガポールに次ぐ世界5位と評価された[11]。

住みやすさ/住みにくさ

2018年にイギリスの『エコノミスト』誌の調査部門「エコノミスト・インテリジェンス・ユニット(EIU)」が発表した「2018年世界で最も住みやすい都市ランキング」では東京は7位だった(なお、1位 ウィーン(オーストリア)、2位 メルボルン(オーストラリア)、3位 大阪(日本)、4位 カルガリー(カナダ)、5位 シドニー(オーストラリア)、6位 バンクーバー(カナダ)、7位 東京(日本)、8位 トロント(カナダ))[12]。

ドイツのインターネイションズ(InterNations)が毎年発表している「外国人が住みやすい街ランキング」の2019年版では、東京は26位(1位 台北(台湾)、2位 クアラルンプール(マレーシア)、3位 ホーチミン(ベトナム)、4位 シンガポール、5位 モントリオール(カナダ)6 リスボン(ポルトガル)、7 バルセロナ(スペイン)、8 ツーク(スイス)...と続き、はるか下の26位にようやく現れる。)[13]。 イギリスの人材調査会社ECAインターナショナルが2019年1月に発表した「アジア(アジア・オセアニア地域)の、駐在員が最も住みやすい都市ランキング」では、大阪・名古屋・東京が並んで5位。(なお、1位 シンガポール、2位 ブリスベン(オーストラリア)、3位 シドニー(オーストラリア)、 4位 アデレード (オーストラリア)。前年は、大阪は3位、名古屋6位、東京も6位)[14]。

「東京」とは「東にある都」という意味[15]。

江戸を東京と改称する構想は、江戸時代後期の経世家である佐藤信淵が文政6年(1823年)に著した『混同秘策』にすでに現れていた[16][17]。佐藤は、日本が世界に躍り出るためにはそもそも日本の守りを強固にする必要があるので、そのためには、都は江戸に移し、江戸を「東京」と呼び、大阪を「西京」と呼び、東京・西京・京都の三京にする、という構想を記したのである。

大久保利通が佐藤の書に影響を受けて江戸を東京と改称することを建言したという[16]。

1868年9月3日(慶応4年(明治元年)7月17日)に出された『江戸ヲ称シテ東京ト為スノ詔書』において、江戸の町奉行支配地域を管轄する東京府が設置されると定められ、以後「東京」という名称が公式に用いられることになった。

こうして「東京」と表記されることは決まったのだが、読み方については根拠となるような法令が出たわけでもなかった。「とうきやう」(呉音)が正規に使われたが、明治20年代前半頃は漢音読みの習慣も残っていたため「とうけい」の読みも少なくなかった[18]。日刊新聞の発達により人々が情報を共有する機会が広がり、第1期国定国語教科書で「東京」の振り仮名が「トーキョー」と表記され、混在はなくなった。

なお漢字については、昭和初期までは「東亰」という表記も混用されていた[19]。この「亰」という文字は「京」の異体字である[20]。「亰」を使ったのは、中国の東京(Dongjing、ドンジン)との混同を防ぐためともいわれるが、後に同じ字となった。

横浜市(よこはまし)は、神奈川県東部に位置する市。神奈川県の県庁所在地及び最大の都市で、政令指定都市である。

東京大都市圏に属する。市の人口は約378万人で東京23区を除く全国の市区町村で最大の人口である。市域の過半は旧武蔵国で、南西部は旧相模国鎌倉郡(戸塚区、泉区、栄区、瀬谷区[注釈 2]の全域と港南区、南区、金沢区の一部)。

日本有数の港湾都市・商工業都市である[1]。横浜駅からみなとみらいにかけての海岸沿いには、超高層ビル群を形成している。観光地としても人気があり、横浜中華街や元町、山下公園などがある関内地区を筆頭に、横浜みなとみらい21地区や山手地区などが有名である。食の名物は洋食、横浜中華街の中華料理、崎陽軒のシウマイ弁当、横浜家系ラーメン、サンマーメンなどがある。

日産自動車グローバル本社やいすゞ自動車本社(2022年5月以降予定)等の自動車関連企業が集まっており、自動車工業都市という側面も持つ。

横浜市は東京都心から南南西に約30kmから40km圏内にある、東京湾に面した神奈川県で最大の自治体である。横浜市の中心機能は中区と西区に集積しており、行政の中心地は関内地区(中区の関内駅周辺及び桜木町駅周辺)[注釈 3]で、横浜市最大の商業地は横浜駅周辺地域(西区の北部一帯)である。西区と中区にまたがって存在している新都心「横浜みなとみらい21」エリアは、行政の中心である関内地区と一大繁華街である横浜駅周辺という2つの中心地(ツインコア)を統合する役割で再開発された。

横浜市では都市再開発が進められており、横浜市内の各地区の結び付きを強化する計画が進行中である。経済活動の中心地であり、繁華街の横浜駅周辺地域は、横浜市政の中心地である関内地区から北北西に約3kmの所にあり、両地域間は事実上分断されており、横浜市政は両地区の中間に位置する横浜みなとみらい21地区(桜木町駅周辺)の開発を進めて、横浜都心の一体的発展を進めている。また、横浜都心臨海部(インナーハーバー[16])に位置する東神奈川臨海部周辺(東神奈川駅周辺及び山内埠頭周辺)地区[17]、横浜駅周辺地区、みなとみらい地区、関内、関外地区、山下埠頭周辺地区では長期的な都市の再生計画が進行中で、これらの五地区を連節バスやLRT(次世代型路面電車システム)で結ぶ案も検討されている[18][19]。

横浜市域は広大であり、横浜市政が指定する都心(ツインコア)は、横浜都心(関内・関外地区、横浜みなとみらい21 (MM21) 地区、横浜駅周辺地区[20])[21]と新横浜都心(城郷地区(小机駅周辺地区)、羽沢地区(羽沢横浜国大駅周辺地区)、新羽地区(新羽、北新横浜駅周辺地区)、新横浜地区(新横浜駅周辺地区))[22]である。また、主要な生活拠点(旧:副都心)としては、鶴見駅周辺、港北NT(港北ニュータウン)センター、二俣川駅・鶴ヶ峰駅周辺、戸塚駅周辺、上大岡駅周辺が指定されている[23][24]。港北NTセンターを除く各地区は、JR東海道線、横浜線、京急本線、相鉄本線の鉄道駅を中心として古くから発展してきた街である。港北NTセンターは、1965年に策定された横浜市六大事業の一つとして、当時の港北区(現在の中心は都筑区)に計画的に開発された街である。都心(ツインコア)と各主要な生活拠点(旧:副都心)間は、横浜市営地下鉄のブルーラインおよびグリーンライン(横浜環状鉄道)[25]、横浜環状道路を中核とした自動車専用道路によって[26]、計画的に結ばれる予定となっている。

市内北東部の鶴見区や神奈川区の臨海部を中心に、隣接する川崎市や大田区などとともに京浜工業地帯の一角を成しており、多数の重化学工業の工場や大小様々は事業所が立地している工業都市でもある。

2010年代以降、首都直下型地震発生の危険性が高まっている。2018年に今後30年間で震度6弱以上の揺れに見舞われる確率が82%と算出されており、地震学的には横浜市全体が危険地帯とされている[27]。

市域は神奈川県の東部にあたり、東経139度43分31秒(鶴見区扇島)から139度27分52秒(瀬谷区目黒町)、北緯35度35分33秒(青葉区美しが丘西)から35度18分44秒(金沢区六浦南)に位置する[38]。東は東京湾に面し、北は川崎市、西は大和市・藤沢市・東京都町田市、南は鎌倉市・逗子市・横須賀市に接する。市域の面積は神奈川県の約18%を占め、県内の市町村で最も広い。

横浜市域の地形は、丘陵地、台地・段丘、低地、埋立地に分けられる。

市の面積の多くを丘陵地が占めている。丘陵地は、市域中央部よりやや西よりに分布し、市域を南北に縦断する。この丘陵地は保土ケ谷区・旭区などを流れる帷子川付近を境に、北側と南側で性質を異にする。北側の丘陵地は、多摩丘陵の南端に位置し、標高は60mから100mで北に向かって高くなっている。南側の丘陵地は、三浦半島に続く三浦丘陵の北端部を占め、標高は80mから160mで南に向かって高くなっている。南側の丘陵地の方が起伏も激しく、標高も高い。鎌倉市に山頂部を置く大平山をはじめとする通称「鎌倉アルプス」に続く峠部分が市内最高点(栄区上郷町、標高159.4m)であり、市内最高峰の大丸山(金沢区釜利谷町、標高156.8m)や円海山(磯子区峰町、標高153.3m)もこの南側の丘陵地に位置する。一方、北側の丘陵は最高峰が高尾山(緑区、100m)と然程高い山はない。もっとも、平均標高は高く、旭区が市内で最も高い。

台地・段丘は、丘陵地の東西にある。東側の台地は鶴見区の地名を取って下末吉台地と呼ばれ、標高は40mから60mで鶴見川付近まで続く。瀬谷区、泉区、戸塚区など西側の台地は、相模野台地の東端に当たり、標高は30mから70mで南に向かって低くなっている。本牧付近で台地が海に突き出し、その南側は根岸湾と呼ばれる。横浜駅周辺も幕末まで袖ヶ浦と呼ばれる入り江だった。

低地には、丘陵地や台地を刻む河川の谷底低地と沿岸部の海岸低地とがある。谷底低地は鶴見川に沿って広がり、平坦な三角州性低地を形成する。また、海岸部には埋立地が造成され、海岸線はほとんどが人工化されている。金沢区の小さな入り江平潟湾は、鎌倉幕府が江戸湾側の海の玄関口とした天然の良港であった。島としては金沢区の野島(扇島・八景島は人工島)があり、野島海岸が横浜で唯一の自然海浜となった。

箱根町(はこねまち)は、神奈川県の西部に位置し、足柄下郡に属する町。箱根峠の東側にあり、箱根温泉が有名。

古くからの温泉町である。また、江戸時代には箱根関が置かれた地である。

温泉地としての評価は、江戸時代の温泉番付によると前頭格だった。戦後は、堤康次郎率いる国土計画・西武陣営(駿豆鉄道、現伊豆箱根鉄道等)と、五島慶太・安藤楢六率いる東急・小田急陣営(箱根登山鉄道等)によって「箱根山戦争」と揶揄される精力的な観光開発競争があり急速に発展、以後は日本を代表する温泉観光地として知られている。

なお、箱根温泉とは湯本、塔ノ沢、大平台、宮ノ下、小涌谷など町内にある温泉の総称である。

年明けの1月2、3日に行われる東京箱根間往復大学駅伝競走は長い歴史を持ち、数々の名勝負を生んだ正月の恒例行事であり、箱根が最も活気に溢れる。

鎌倉市(かまくらし)は、神奈川県の南部に位置する市。人口は約17.3万人。三浦半島西側の付け根にあり、鎌倉を中心部とする。

鎌倉市は横浜市の南西、藤沢市の東、逗子市の北西に位置し、南は相模湾に面している。三方が低い山で囲まれ海に面する地であり、かつては鎌倉幕府が置かれ政権の要の地となり、日本史の時代区分でもある「鎌倉時代」の由来にもなった。今日では旧腰越町や旧大船町など、いわゆる「三方を山に囲まれた鎌倉」の外側に位置する地域も市内に含まれる。鎌倉は地域内に多くの歴史遺跡を持つ「古都」であるが、後述の通り室町時代中期以降に衰退したため「都市・鎌倉」としての歴史は連続していない。ゆえに中世以来の建造物は限られる。

江戸時代後期になると、地域内の寺社が多くの参詣客を集めるようになるが、明治初期の段階でも鎌倉大仏(高徳院)や長谷寺を擁する長谷(はせ)地区に都市的な集落が分布するのみで、現在の鎌倉市の中心市街地は形成されていなかった。明治初期、現鎌倉市域を含む鎌倉郡を管轄する郡役所は戸塚(現横浜市戸塚区)に置かれた。

Music charts

Music charts

Architecture

Architecture

Religion

Religion