Deutsche Enzyklopädie

Austria

Austria

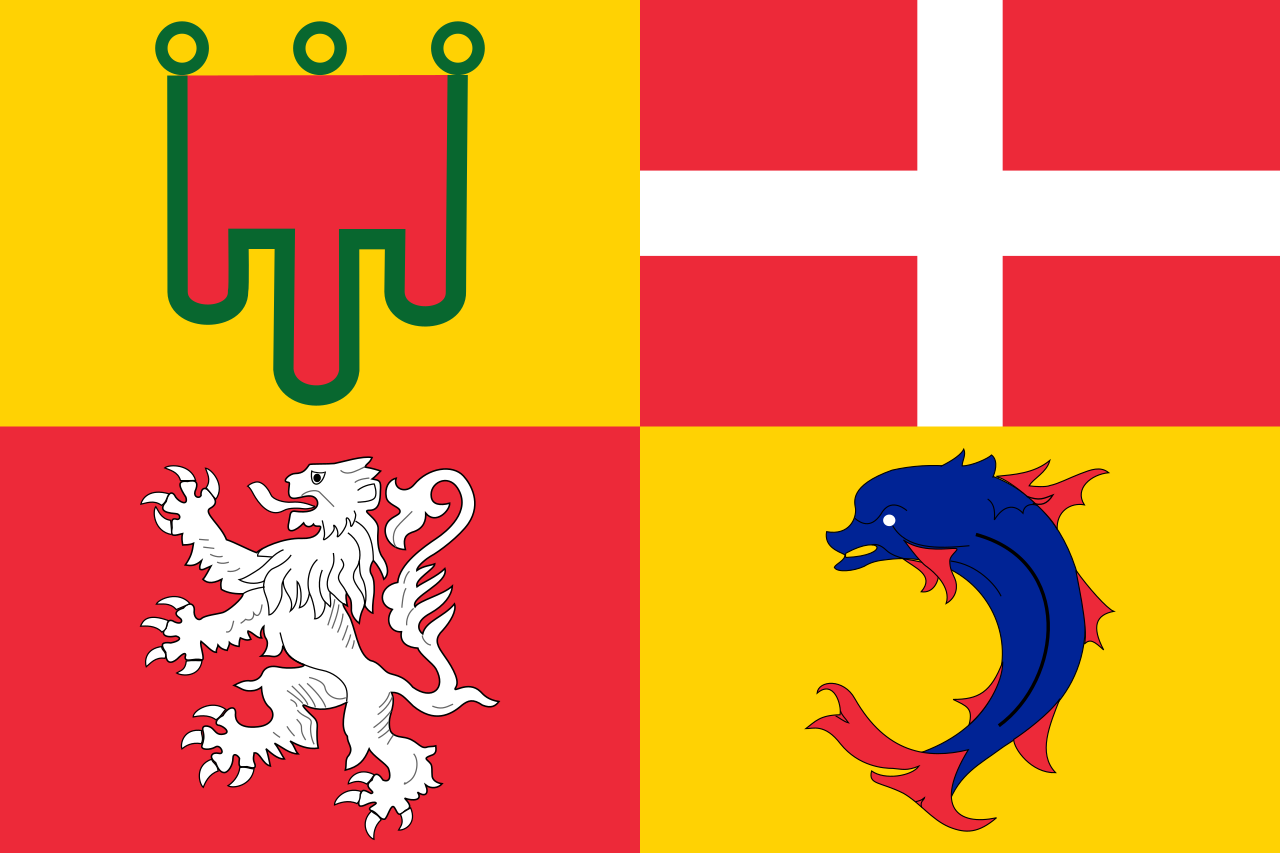

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

France

France

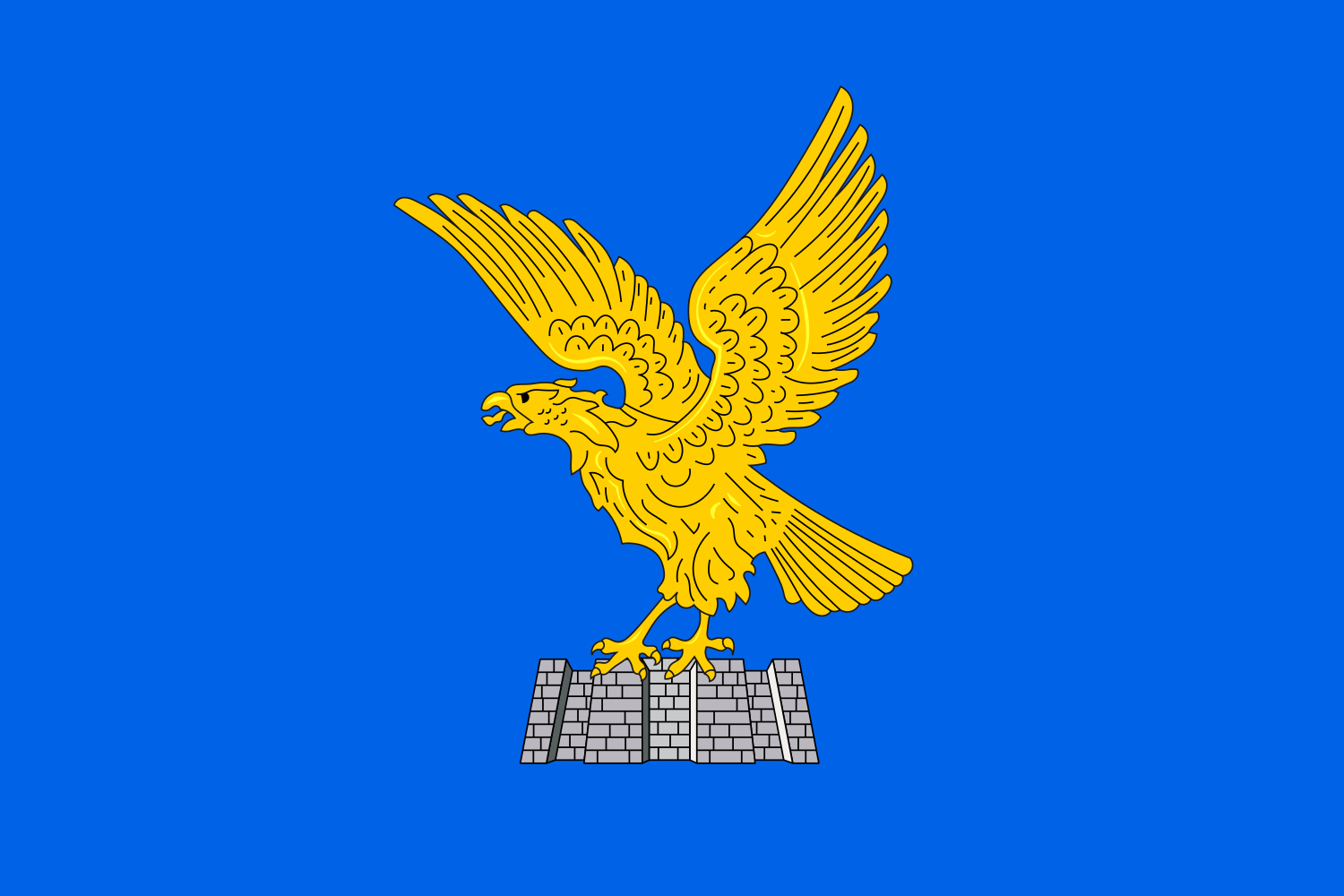

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Liechtenstein

Liechtenstein

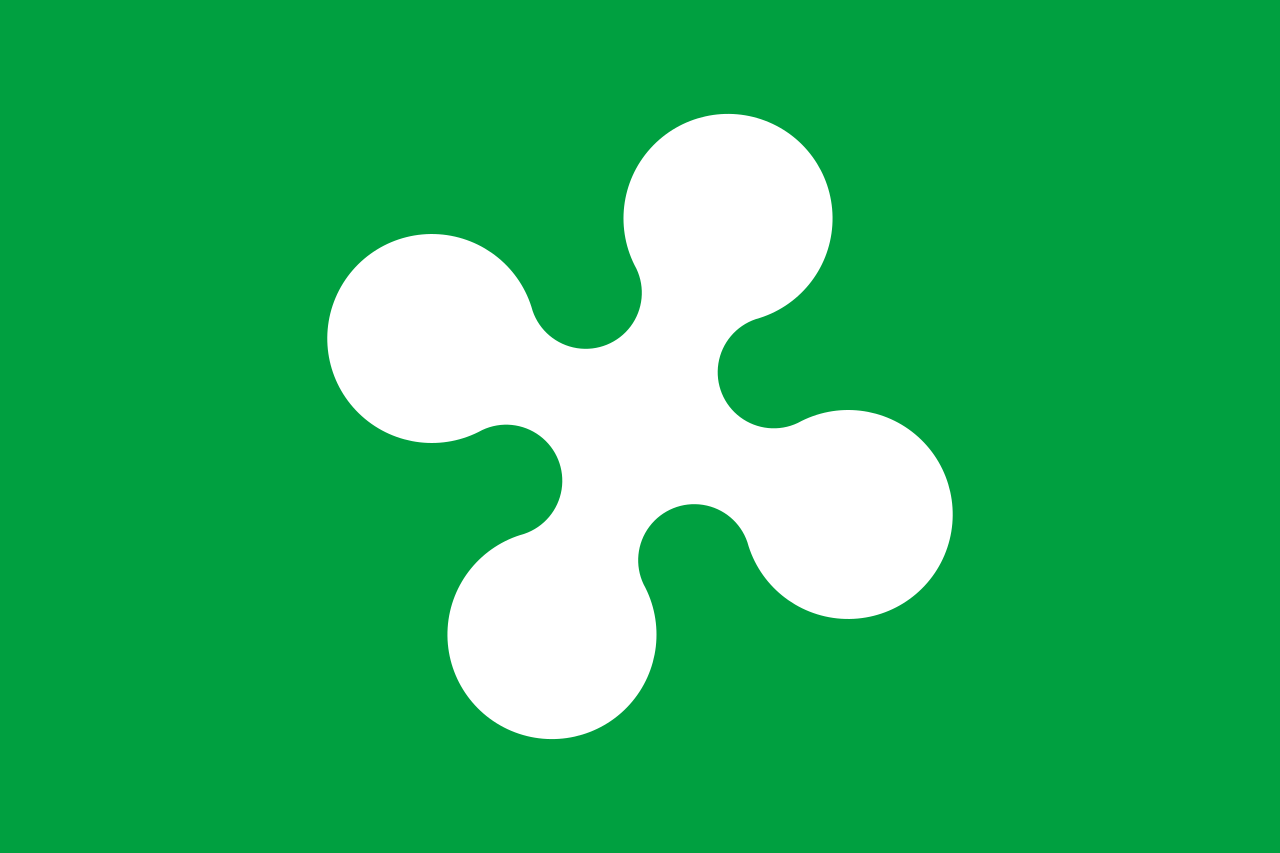

Lombardia

Lombardia

Monaco

Monaco

Austria

Austria

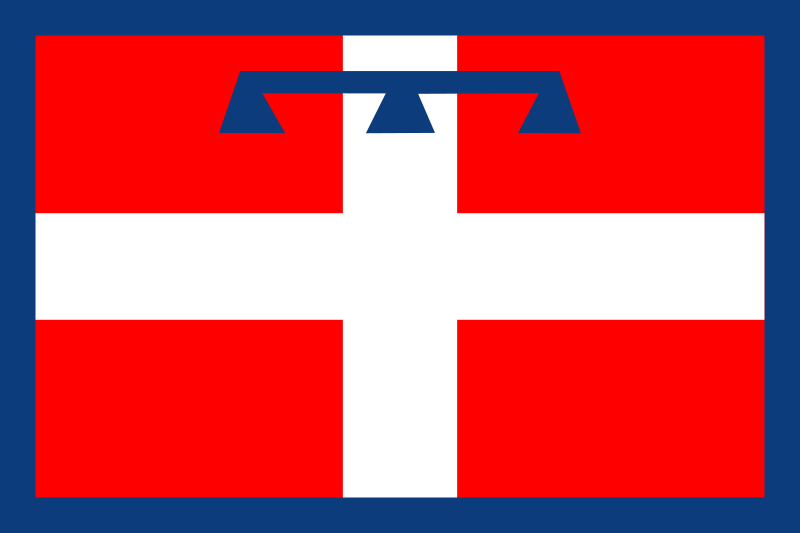

Piemonte

Piemonte

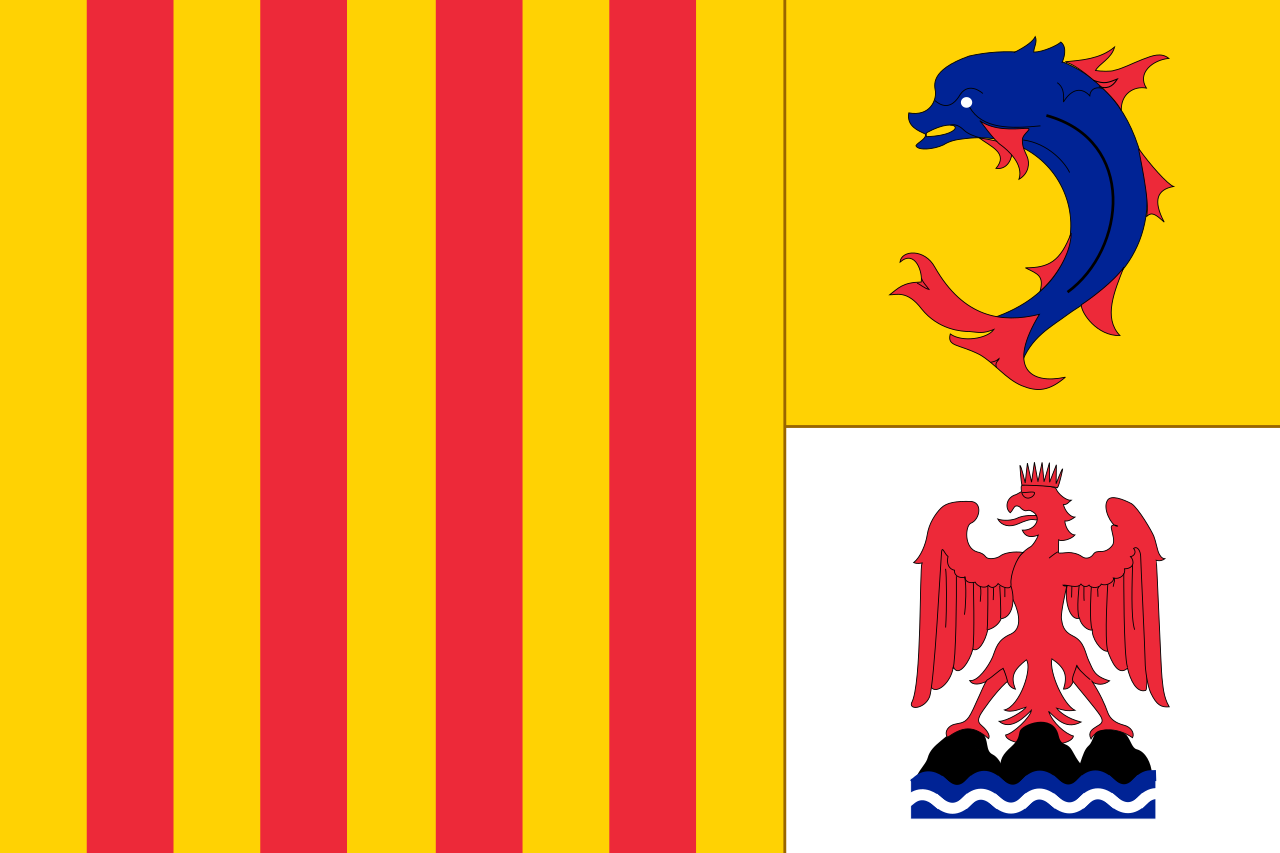

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Switzerland

Switzerland

Slovenia

Slovenia

Tyrol

Tyrol

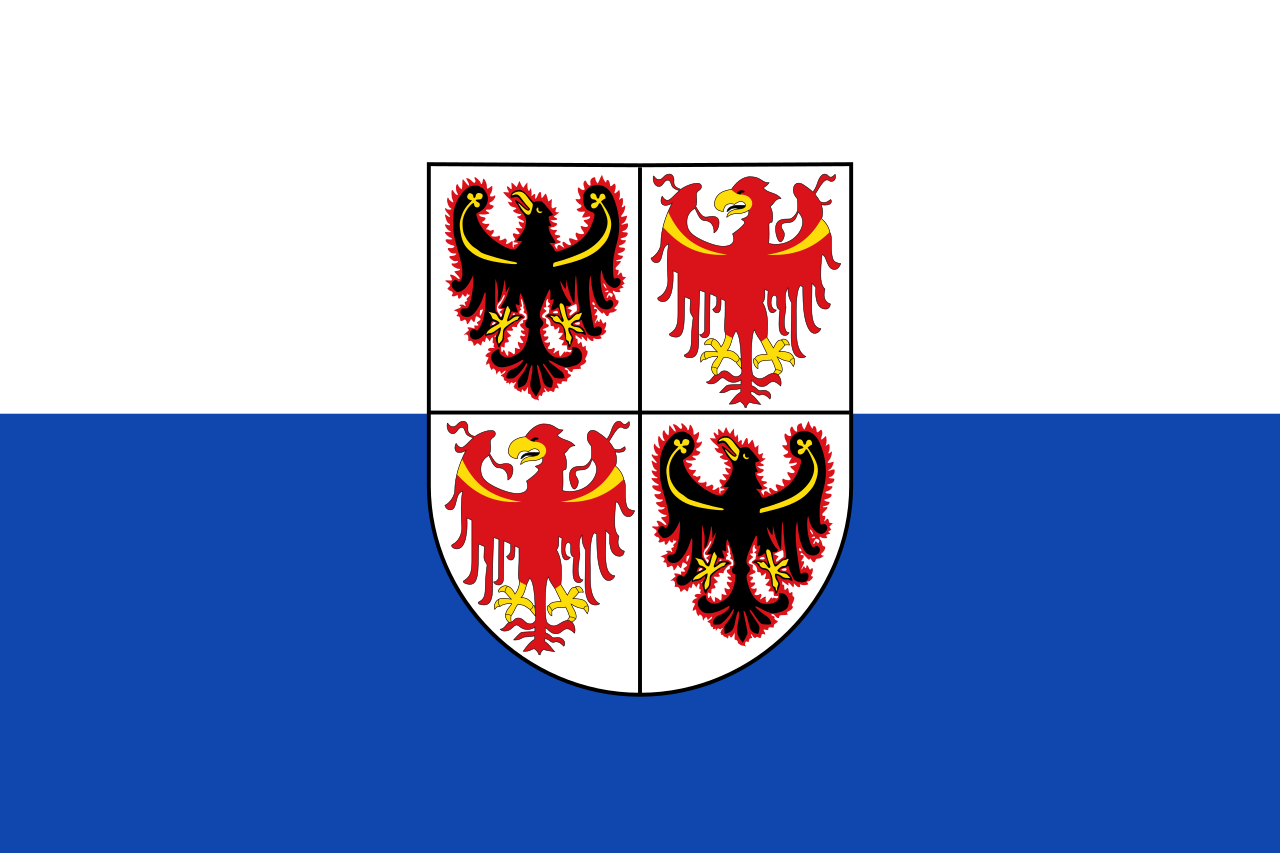

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Valle d´Aosta

Valle d´Aosta

Veneto

Veneto

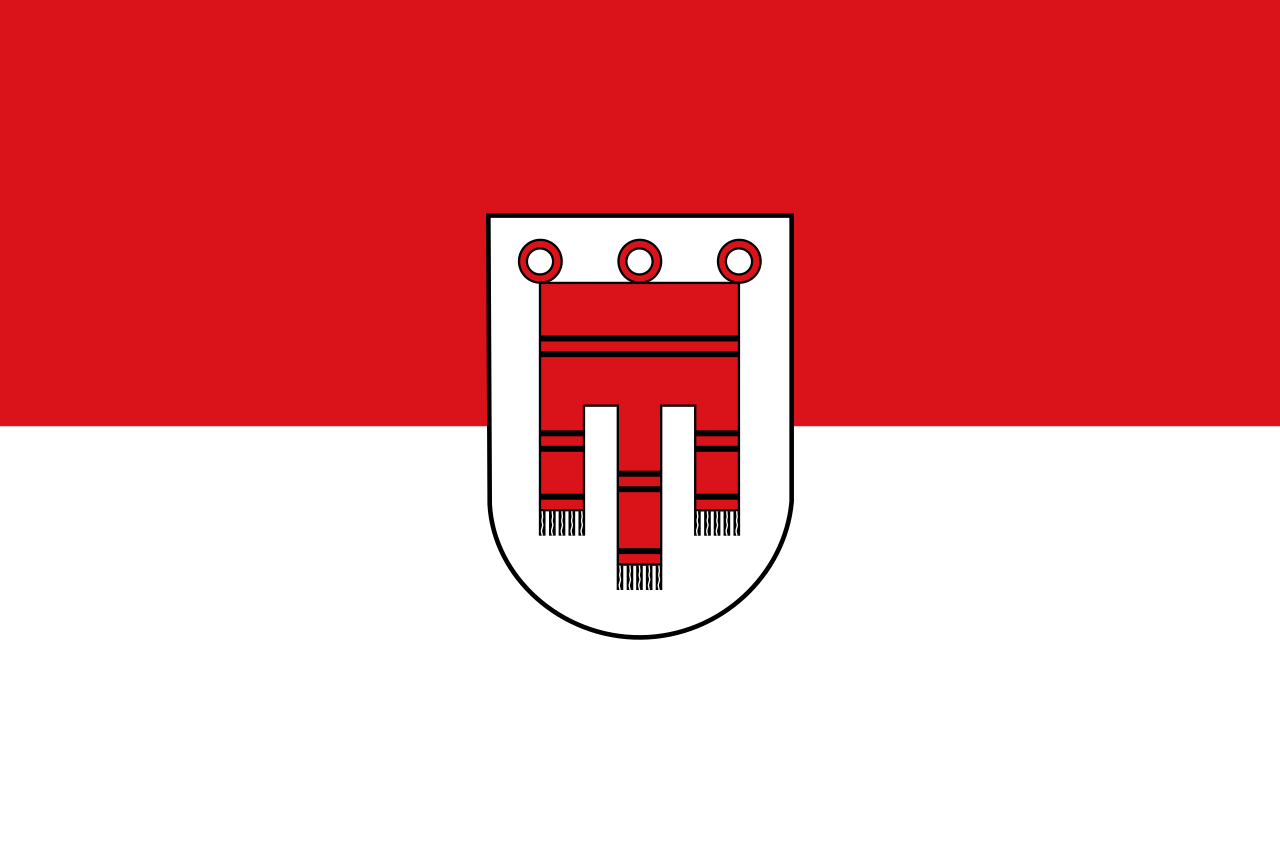

Vorarlberg

Vorarlberg

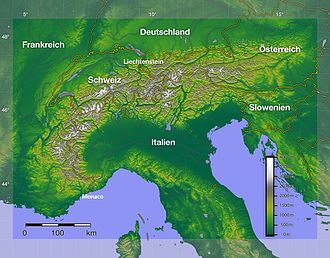

Die Alpen sind das höchste Hochgebirge in Mittel- und Südeuropa und erstrecken sich in einem 1200 Kilometer langen und zwischen 150 und 250 Kilometer[1] breiten Bogen vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken.

Die Alpen mit den Grenzen der Staaten

Modell der Vergletscherung der Alpen während der letzten 120.000 Jahre

Die gesamte Alpenregion nimmt eine Fläche von etwa 200.000 Quadratkilometern ein.[2] Sie dehnt sich etwa 750 km von West nach Ost und ca. 400 km von Süd nach Nord aus und wird vom Rhonetal, dem Schweizer Mittelland, dem Oberlauf der Donau, der Kleinen Ungarischen Tiefebene, der Po-Ebene und dem Golf von Genua umgrenzt.

Der Alpenbogen schließt im Südwesten am Golf von Genua an den Apennin an, umfasst die Po-Ebene, verzweigt sich zum französischen und Schweizer Jura und endet fächerförmig im Osten vor dem westpannonischen Berg- und Hügelland. Im Nordosten an der Donau bei Wien sind die Alpen durch das Wiener Becken von den geologisch verwandten Karpaten getrennt, im Südosten gehen sie in das stark verkarstete Dinarische Gebirge über. Im Norden fallen die Alpen allmählich zum österreichischen und deutschen Alpenvorland ab. Im Süden ist der Abfall zur Po-Ebene steiler. Der Gebirgszug, zu dem die Alpen gehören, erstreckt sich vom afrikanischen Atlas bis nach Südostasien.[3]

Die Gipfelhöhen in den westlichen Gebirgsstöcken liegen meist zwischen 3000 und 4300 Meter über dem Meeresspiegel, in den Ostalpen sind die Berge etwas niedriger. Der höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc mit 4810 Metern. 128 Berge der Alpen sind Viertausender, etliche Berge mehr oder weniger vergletschert. Die Alpen sind in zahlreiche Gebirgsgruppen und -ketten gegliedert.

Die Alpen bilden im „Herzen Europas“[4] eine wichtige Klima- und Wasserscheide. Sie trennen den zentralen Mittelmeerraum mit dem Etesienklima vom atlantisch beeinflussten nördlichen Mitteleuropa und stehen am Ostrand unter kontinentalem Einfluss. Auch die Entwässerung folgt diesen Großrichtungen zu Mittelmeer, Nordsee und Schwarzem Meer.

Der Alpenraum umfasst Gebiete der acht Alpenstaaten Frankreich, Monaco, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. Er bildet den Lebensraum von 13 Millionen Menschen und genießt europäische Bedeutung als Erholungsraum.[4] Ungarn hat Anteile an Mittelgebirgen, die zu den Alpen gezählt werden, beispielsweise an Günser und Ödenburger Gebirge, wird in der Regel jedoch nicht zum Alpenraum gezählt. Seit der Frühgeschichte stellen Alpentäler und -pässe auch wichtige transeuropäische Verkehrsverbindungen dar.

Der Bodensee ist ein Binnengewässer im südwestlichen Mitteleuropa und besteht aus zwei Seen und einem sie verbindenden Flussabschnitt des Rheins, namentlich

- dem Obersee (mit dem Überlinger See),

- dem Seerhein und

- dem Untersee (mit Rheinsee, Zeller See und Gnadensee inklusive des Markelfinger Winkels).

Das größte Binnengewässer Deutschlands liegt im Bodenseebecken, einem Teil des nördlichen Alpenvorlands; der See wird vom Rhein durchflossen: Der Zufluss heißt Alpenrhein, der Abfluss Hochrhein.

Ein Dreiländereck trifft sich im Bodensee und hat Anteile in der Bodenseeregion: Deutschland, Österreich und Schweiz. Während es im Untersee eine anerkannte Grenzziehung zwischen Deutschland und der Schweiz gibt, wurde von den Anrainerstaaten des Obersees nie einvernehmlich eine Grenze festgelegt.

Dieser Artikel behandelt neben dem Bodensee selbst auch die umgebende Bodenseeregion, die sich je nach räumlicher Definition weit ins Hinterland erstreckt.

Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor circa 10.000 Jahren waren Ober- und Untersee noch in einem See verbunden. Die Tiefenerosion des Hochrheins ließ den Seespiegel nach und nach absinken und die Konstanzer Schwelle hervortreten. In der Antike trugen die beiden Seen noch unterschiedliche Namen, danach entwickelte sich aus unbekannten Gründen der gemeinsame Name.

Gliederung

Der Bodensee ist ein Alpenrandsee im Alpenvorland. Die Uferlänge beider Seen beträgt 273 km. Davon liegen 173 km in Deutschland (Baden-Württemberg 155 km, Bayern 18 km), 28 km in Österreich und 72 km in der Schweiz.[21] Der Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas, gemessen am Wasservolumen (48,5 km³[22]) nach dem Genfersee (89 km³) und dem Gardasee (49,3 km³) ebenfalls der drittgrößte. Er erstreckt sich zwischen Bregenz und Stein am Rhein über 69,2 km. Sein Einzugsgebiet beträgt rund 11.500 km² und reicht im Süden bis zum Ende des Averstals.[23]

Obersee

Mit einer Fläche von 473 km² ist der Obersee der größte Teil des Bodensees; er erstreckt sich zwischen Bregenz und Bodman-Ludwigshafen über 63,3 km und ist zwischen Friedrichshafen und Romanshorn 14 km breit. Seine tiefste Stelle zwischen Fischbach und Uttwil misst 251,14 m. Damit ist er der tiefste See Deutschlands.

Die drei kleinen Buchten des Vorarlberger Ufers haben Eigennamen: Vor Bregenz liegt die Bregenzer, vor Hard und Fußach die Fußacher Bucht und westlich davon der Wetterwinkel. Weiter westlich, bereits in der Schweiz, befindet sich die Rorschacher Bucht, nördlich auf bayrischer Seite, die Reutiner Bucht. Der Eisenbahndamm vom Festland zur Insel Lindau im Westen und die Landtorbrücke mit der darüber verlaufenden Chelles-Allee im Osten grenzen vom Bodensee den Kleinen See ab, welcher zwischen dem Lindauer Ortsteil Aeschach und der Insel liegt.

Überlinger See

Der nordwestliche fingerförmige Arm des Obersees heißt Überlinger See. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er als eigenständiger Seeteil betrachtet, die Grenze zwischen Ober- und Überlinger See verläuft in etwa entlang der Linie zwischen der Südostspitze des Bodanrücks (das zur Stadt Konstanz gehörende (Freibad) „Hörnle“) und Meersburg. Östlich vor Konstanz liegt der „Konstanzer Trichter“ zwischen dem deutschen und dem Schweizer Ufer.

Seerhein

Obersee und Untersee sind durch den Seerhein miteinander verbunden.

Untersee

Der Untersee, der vom Obersee bzw. von dessen nordwestlichem Arm Überlinger See durch die Halbinsel Bodanrück abgetrennt ist, weist eine Fläche von 63 km² auf. Er ist durch die Endmoränen verschiedener Gletscherzungen und Mittelmoränen geprägt und stark gegliedert. Diese Seeteile haben eigene Namen. Nördlich der Insel Reichenau befindet sich der Gnadensee mit dem Markelfinger Winkel ganz im Westen, nördlich der Halbinsel Mettnau. Westlich der Insel Reichenau, zwischen der Halbinsel Höri und Mettnau liegt der Zeller See. Die Drumlins des südlichen Bodanrücks setzen sich am Grund dieser nördlichen Seeteile fort. Südlich der Reichenau erstreckt sich von Gottlieben bis Eschenz der Rheinsee mit seiner zum Teil ausgeprägten Rheinströmung. Früher wurde dieser Seeteil nach dem Ort Berlingen Bernanger See genannt. Auf den meisten Karten ist der Name des Rheinsees auch deshalb nicht aufgeführt, weil sich dieser Platz am besten für die Beschriftung des Untersees eignet.

Bregenz (standarddeutsche Aussprache: [ˈbreːɡɛnt͡s],  anhören?/i, vorarlbergerisch: [ˈbreaɡɐt͡s]) (lat. Brigantium) ist die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg und Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks. Die Stadt hat den bedeutendsten österreichischen Bodenseehafen, ist Eisenbahnknotenpunkt sowie Sport- und Kulturzentrum. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Bregenz nach Dornbirn und Feldkirch die drittgrößte Stadt Vorarlbergs, die Agglomeration ist allerdings mehr als doppelt so groß wie die Stadt selbst.

anhören?/i, vorarlbergerisch: [ˈbreaɡɐt͡s]) (lat. Brigantium) ist die Landeshauptstadt des österreichischen Bundeslandes Vorarlberg und Hauptstadt des gleichnamigen Bezirks. Die Stadt hat den bedeutendsten österreichischen Bodenseehafen, ist Eisenbahnknotenpunkt sowie Sport- und Kulturzentrum. Gemessen an der Einwohnerzahl ist Bregenz nach Dornbirn und Feldkirch die drittgrößte Stadt Vorarlbergs, die Agglomeration ist allerdings mehr als doppelt so groß wie die Stadt selbst.

Brandenburg

Brandenburg

Germany

Germany

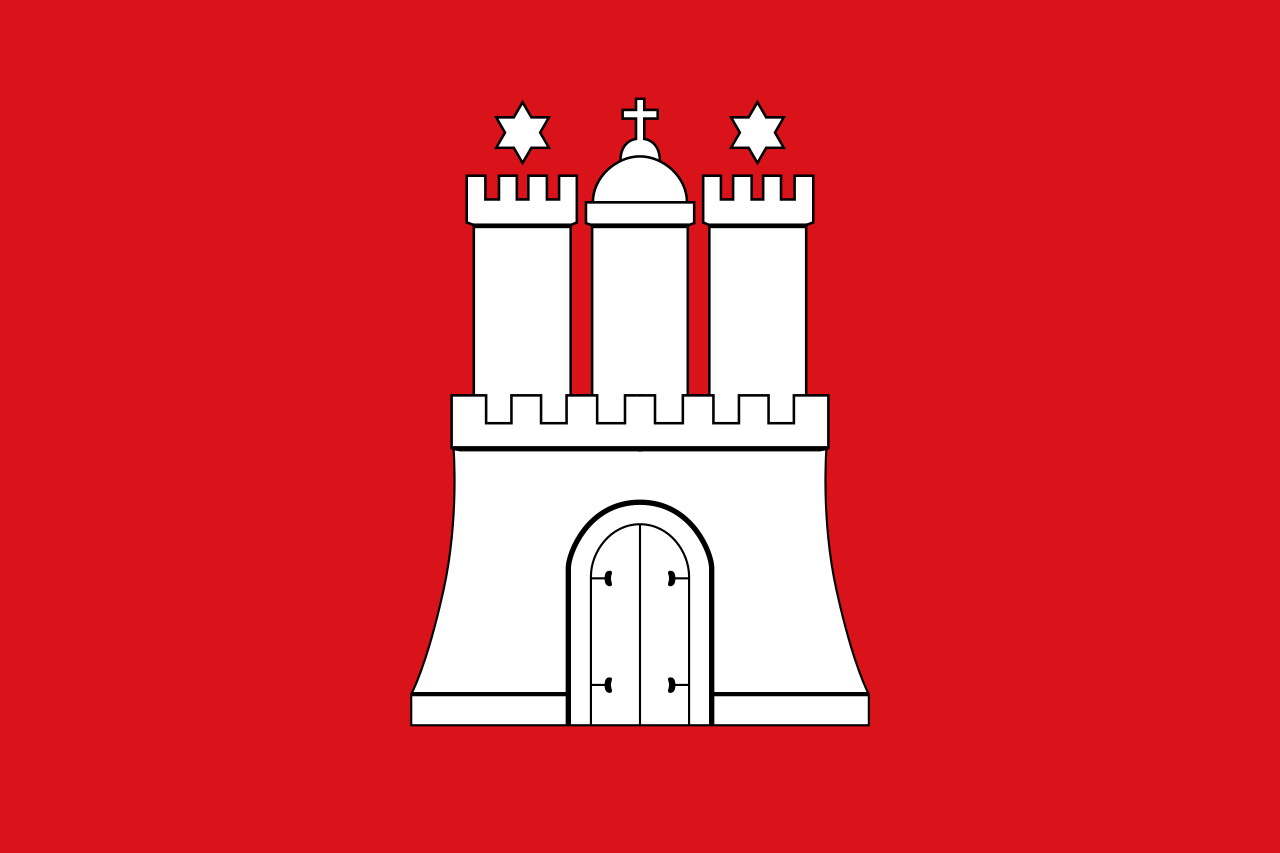

Hamburg

Hamburg

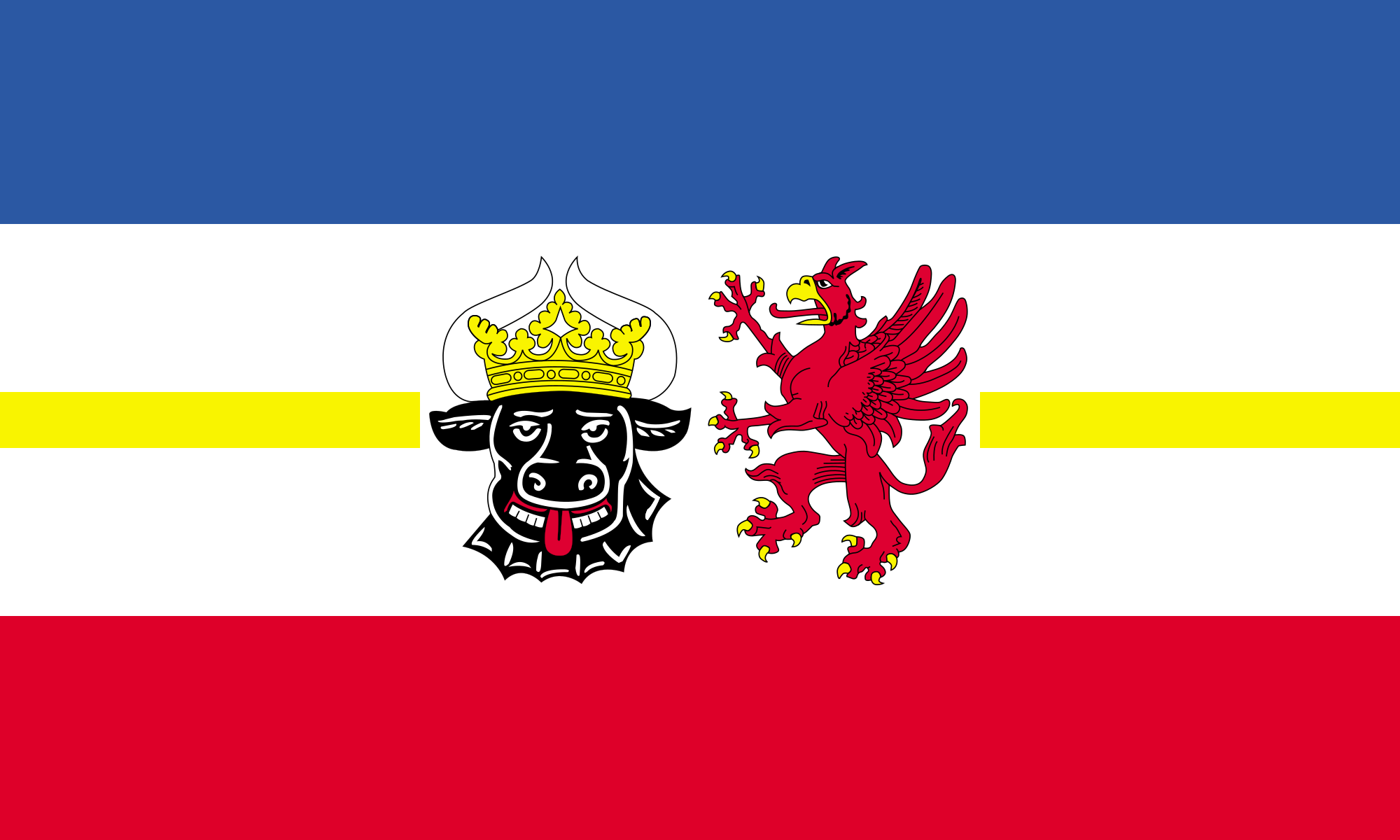

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern

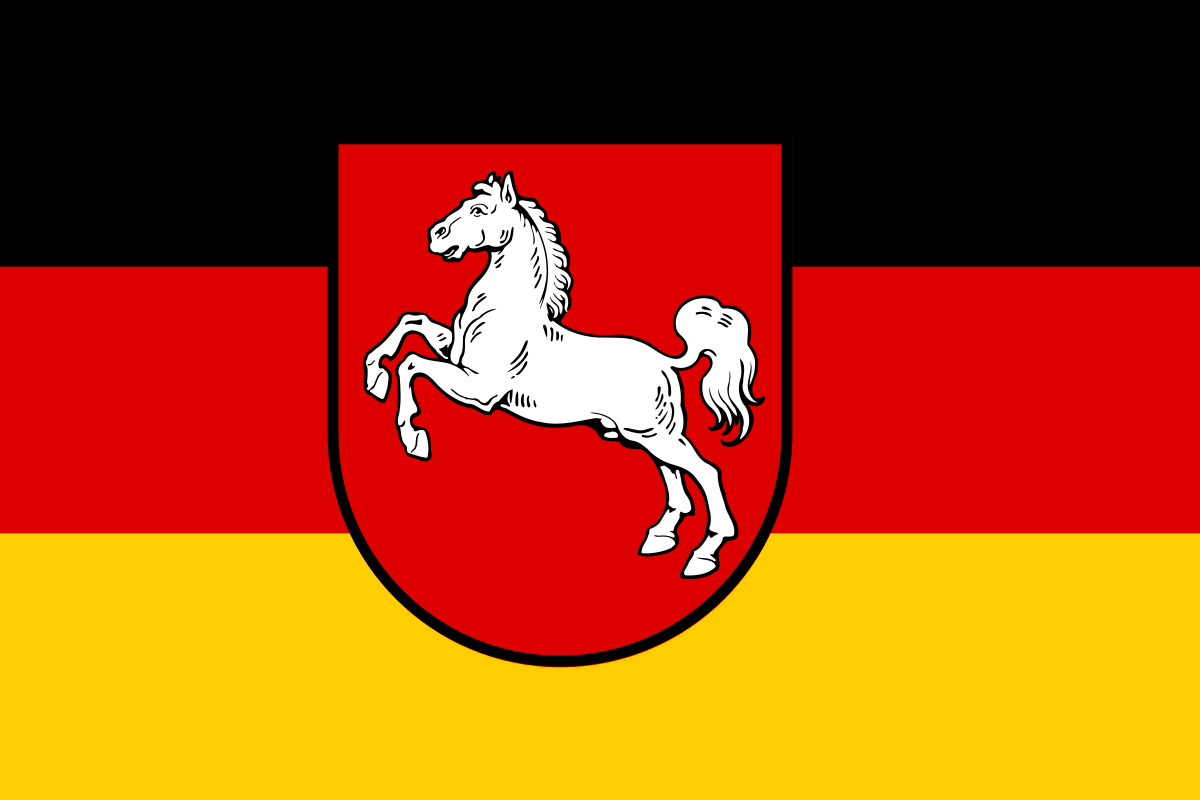

Lower Saxony

Lower Saxony

Kiel Canal

Kiel Canal

Austria

Austria

Poland

Poland

Saxony

Saxony

Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Czech Republic

Czech Republic

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Die Elbe ![]() anhören?/i (niederdeutsch Elv, tschechisch Labe, lateinisch Albis) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie entwässert unter anderem einen großen Teil Ostdeutschlands sowie nahezu das ganze von Mittelgebirgen umschlossene Böhmen. Zu den bekanntesten Gewässern ihres Einzugsgebietes gehören die Moldau, die Mulde, die Saale, die Havel mit der Spree und die Elde mit der Müritz. Im Oberlauf durch die Mittelgebirge geprägt, folgt sie im weiteren Verlauf zwei Urstromtälern des Norddeutschen Tieflandes.

anhören?/i (niederdeutsch Elv, tschechisch Labe, lateinisch Albis) ist ein mitteleuropäischer Strom, der in Tschechien entspringt, durch Deutschland fließt und in die Nordsee mündet. Sie entwässert unter anderem einen großen Teil Ostdeutschlands sowie nahezu das ganze von Mittelgebirgen umschlossene Böhmen. Zu den bekanntesten Gewässern ihres Einzugsgebietes gehören die Moldau, die Mulde, die Saale, die Havel mit der Spree und die Elde mit der Müritz. Im Oberlauf durch die Mittelgebirge geprägt, folgt sie im weiteren Verlauf zwei Urstromtälern des Norddeutschen Tieflandes.

Gemessen an der Größe ihres Einzugsgebietes von 148.300 km² liegt die Elbe für Mitteleuropa gemäß Liste der Flüsse in Europa an vierter Stelle, hinter der Donau, der Weichsel und dem Rhein und gefolgt von Oder und Memel.

Das niederdeutsche Elv, der hochdeutsche Name Elbe wie auch der tschechische Name des Flusses sind von gleichem Ursprung; der slawische Name Labe ist angesichts seiner Lautgestalt bereits früh aus dem Germanischen oder Lateinischen entlehnt worden:

In der Antike nannten Griechen, Kelten und Römer, so etwa Plinius und Tacitus, den Strom Albis, die Germanen Albia. Der althochdeutsche Name des Flusses lautet Elba, der altenglische Ælf, Ielf und der altnordische Saxelfr. Wahrscheinlich ist er etymologisch identisch mit altnordisch elfr „Fluss“,[7] das in den heutigen skandinavischen Sprachen als schwedisch älv, norwegisch elv und isländisch elfur fortlebt.[8] Der schon 18 n. Chr. bei Strabon belegte Name dürfte somit auf ein urgermanisches Appellativum *albijō- (vgl. die latinisierte Form Albia) mit der Bedeutung „Fluss“ zurückgehen, das außerhalb des Nordischen schon früh außer Gebrauch gekommen ist. Die Elbe ist somit von den frühen Germanen schlicht als „der Fluss“ bezeichnet worden, was zur dominierenden Stellung des Flusses in der Norddeutschen Tiefebene passt, der vermutlichen Wiege der germanischen Sprachen – mit Sicherheit aber des Westgermanischen.

Die Bezeichnung könnte analog zum gallischen Flussnamen Albis (heute Aube) als „weißes Wasser“, im Gegensatz zum Namen Dubis (heute Dub) für „Schwarzwasser“, zu deuten sein.[9] Der Name geht vermutlich auf das indogermanische Adjektiv *h₂elbʰ-o- „weiß“ zurück[10] und ist mit dem lateinischen albus „weiß“ verwandt.

Geographische Übersicht

Mit einer Länge von 1094,26 km ist die Elbe der zwölftlängste Fluss in Europa[2] und gehört zu den 100 längsten Flüssen der Erde. Würde der längste Nebenfluss, die Moldau, als Quellfluss der Elbe betrachtet, ergäbe sich eine Gesamtlänge von 1245 km (Platz neun in Europa). Der tschechische Anteil beträgt 370,74 km, der durch Deutschland fließende Teil der Elbe bis zur Kugelbake bei Cuxhaven, die das Ende der Binnenelbe markiert, ist 726,95 km lang.[2]

Der tschechische und der deutsche Teil werden in unterschiedlichen Richtungen kilometriert, wobei die Kilometrierungen sich in dem 3,43 km langen Bereich, in dem die Staatsgrenze in der Flussmitte verläuft, überlappen. In Tschechien ist die Elbe, beginnend am Grenzübergang Schmilka / Hřensko auf dem rechten Elbufer, seit 2009 durchgängig flussaufwärts kilometriert, wobei der dafür definierte Nullpunkt in der Elbmündung bei Cuxhaven liegt.[11] Die deutsche Kilometrierung beginnt dagegen am linken Elbufer an der Mündung des Gelobtbaches, zählt flussabwärts und umfasst zudem auch die Außenelbe. Sie endet bei Kilometer 769,40 in der offenen Nordsee. Genaueres findet sich unter Kilometrierung#Elbe.

Als großer, direkt ins Meer mündender Fluss wird die Elbe als Strom eingestuft. Sie entwässert ein Einzugsgebiet von 148.268 km².[2] Mit einem mittleren Abfluss von 861 m³/s[5] an der Mündung rangiert sie in Deutschland nach dem Rhein, der Donau und vor dem Inn (vergleiche: Liste von Flüssen in Deutschland).

Zunächst durchquert der Fluss das nördliche Tschechien (Böhmen) in einem weiten Bogen, fließt dann durch Deutschland und dabei unter anderem durch die Städte Dresden, Magdeburg und Hamburg und mündet schließlich bei Cuxhaven in die Nordsee. Während der deutschen Teilung bis 1990 war die Mittelelbe zwischen Schnackenburg und Lauenburg auf beinahe 100 km auch Grenzfluss. Sie war zeitweilig extrem starker Belastung durch Schwermetalle und andere Schadstoffe ausgesetzt. In den letzten Jahrzehnten hat sich die Gewässerqualität deutlich verbessert; die organische Belastung ist allerdings nach wie vor hoch und wird im Saprobienindex als „mäßig belastet“ bis „stark verschmutzt“ eingestuft. Ursache ist hauptsächlich die intensive landwirtschaftliche Nutzung der Flussauen und die durch den technischen Ausbau zur „Europawasserstraße“ bedingte mangelnde Strukturgüte und gehemmte Selbstreinigungskraft. Dennoch liegen insbesondere am Mittellauf etliche sehr schutzwürdige Biotope.

Flussverlauf

Oberelbe

Als Oberelbe wird der Lauf von der Quelle bis dorthin, wo das Tal seinen Mittelgebirgs-Charakter verliert und in das Norddeutsche Tiefland eintritt, bezeichnet.

Die Elbe entspringt im Riesengebirge (Krkonoše) in einer Höhe von fast 1400 m, etwa 7,5 km nordwestlich des tschechischen Ortes Špindlerův Mlýn (Spindlermühle), 400 m von der Grenze zu Polen entfernt. Kurz hinter dem Quellengebiet befindet sich der Elbfall. Die Elbe verlässt das Riesengebirge in südöstlicher und südlicher Richtung, also entgegen ihrer späteren Hauptfließrichtung. Ab Pardubice verläuft sie nach einem scharfen Knick in Richtung Westen, nimmt kurz darauf ihre Hauptrichtung Nordwesten auf, die sie mit wenigen Ausnahmen beibehält. Bei Mělník mündet der mit 430 km[2] längste Nebenfluss, die Moldau, auf linker Seite in die bis dahin noch viel kürzere und wasserärmere Elbe. Dass heute nicht die Moldau als Elbursprung gilt, ist auf die im Mittelalter gewählten Benennungen der beiden Flüsse zurückzuführen, die ihrerseits entweder auf Unkenntnis der Verhältnisse der Flüsse zueinander oder auf deren damals unterschiedlich gewichtete wirtschaftliche Bedeutung zurückgehen.[12] Hinter Litoměřice (Leitmeritz) verläuft die Elbe auf etwa 50 km Länge vorwiegend in nordnordöstlicher Richtung und verlässt hinter Děčín (Tetschen) die Tschechische Republik. Der tschechische Teil ist durch eine Vielzahl von Staustufen geprägt, die vor allem seit den 1950er Jahren errichtet wurden. In Tschechien wird der dortige Teil des Flusslaufs eingeteilt in die Horní Labe (Obere Elbe), oberhalb von Kolín, die Střední Labe (mittlere Elbe) und die Dolní Labe (untere Elbe), von der Mündung der Moldau bis zur deutschen Grenze.

Von dort verläuft sie nach einigen Kilometern zunächst in einem weiten Mäander und nimmt dann wieder die vorige Fließrichtung nach Nordwesten auf. Nach der Durchquerung Dresdens nimmt das Gefälle im weiteren Verlauf immer mehr ab. Der deutsche Anteil am Oberlauf ist, geologisch oder geomorphologisch bestimmt, recht klein. Spätestens ab Torgau, eher schon ab Riesa geht die Elbe in ihren Mittellauf über. Die Internationale Kommission zum Schutz der Elbe hat 1992 eine geografische Gliederung der Elbe festgelegt, wonach der Oberlauf bei Schloss Hirschstein zwischen Meißen und Riesa am deutschen Strom-Kilometer 96,0 endet.

Mittelelbe

Mittelelbe bezeichnet die Elbe als Tieflandfluss. Sie erreicht zwischen Riesa und Torgau das Norddeutsche Tiefland und fließt weiter in nordwestlicher Richtung, bis sie sich bei Magdeburg für etwa 80 Kilometer nach Norden, streckenweise auch nach Nordosten wendet. Es wird vermutet, dass die Elbe im Neolithikum von Magdeburg aus direkt auf die Seen bei der Stadt Brandenburg an der Havel zufloss und dann über die heutige Unterhavel nach Nordwesten abbog.[13] Hier erreicht der Fluss das Elbe-Urstromtal, das ihn bis in die Nordsee führt. Nach der Mündung der Havel, des längsten rechten Nebenflusses, wendet die Elbe sich wieder in nordwestliche Richtung, dem Urstromtal folgend. Kurz vor Hamburg endet der Mittellauf an der Staustufe Geesthacht, hinter der die Elbe den Gezeiten der Nordsee ausgesetzt ist.

Unterelbe

Unterelbe (auch Tideelbe)[14] bezeichnet im weiteren Sinne den gezeitenabhängigen Abschnitt des Flusses, das Elbeästuar,[15][16] heute ab dem Wehr in Geesthacht. Im engeren Sinne ist es die Untere Tideelbe, ab der Aufteilung in Norder- und Süderelbe in Hamburg.[17] Das Ästuar hat stromab der Staustufe Geesthacht bis zum Mühlenberger Loch eine Breite zwischen 300 und 500 m (Norder- und Süderelbe anfangs jeweils nur 200 m)[17] und vom Mühlenberger Loch bis Brunsbüttel zwischen 1 und 2,5 km. Es weitet sich dann zwischen Brunsbüttel und Cuxhaven auf zuletzt etwa 17,5 km[17] auf. Die seewärtige Begrenzung der Elbe, also das Ende der Binnenelbe, ist nach dem Bundeswasserstraßengesetz festgelegt durch die Verbindungslinie zwischen der Kugelbake bei Döse und der westlichen Kante des Trischendammes in der Gemeinde Friedrichskoog (Dieksand).[18]

Im Tidenstau am Übergang von Mittel- und Unterelbe hat sich ein Binnendelta gebildet, in dem der weitverzweigte Hamburger Hafen liegt. Der obere Teil mit den Armen Dove Elbe und Gose Elbe wurde schon im Mittelalter als Vierlande eingedeicht. Im 19. und 20. Jahrhundert sind die Flussarme zwischen Norder- und Süderelbe Hafenerweiterungen zum Opfer gefallen. Von den einst zahlreichen Elbinseln der Unterelbe liegen einige noch heute im Strom, andere sind durch Eindeichung zu Teilen der Ufer geworden. Entlang der Unterelbe gibt es einige Sandstrände, die auch größere Bedeutung als Badestellen haben, so etwa in Övelgönne, Wittenbergen in Hamburg und Brokdorf. Derzeit ist der Tidenhub in Hamburg mit etwa 3,6 m höher als auf der offenen Nordsee. Obwohl das Wasser bei jeder Flut flussaufwärts fließt, enthält die Unterelbe überwiegend Süßwasser.

Mündung

Die Elbmündung hat eine große Bedeutung für die Seeschifffahrt, da der Trichter die Zufahrt zum Hamburger Hafen bildet und in der Mündung auf nördlicher Seite (bei Brunsbüttel) die Einfahrt zum Nord-Ostsee-Kanal liegt. Der untere Teil der Elbmündung gehört deshalb zu den am stärksten befahrenen Wasserstraßen in Europa. Die Elbmündung war von offener See her früher durch fünf bis zu 45 m hohe Feuerschiffe markiert, die inzwischen durch feste Seezeichen ersetzt sind. Große Schiffe werden mit Hilfe von Lotsen durch die Wasserstraße navigiert.

Die Elbmündung ist für Schiffe bis 12,7 m Tiefgang tideunabhängig befahrbar. Durch die Tiden lässt die Niederelbe für einlaufende Schiffe einen Tiefgang bis 15,1 m bei Hochwasser zu.[19] Die Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes aktualisiert die Angaben bei Bedarf.[20]

Das Flussbett der Mündung besteht hauptsächlich aus Feinsanden. Wegen der hohen Fließgeschwindigkeit sind in der Fahrrinne ständige und zunehmende Unterhaltungsbaggerungen erforderlich, damit die Tiefe der Fahrrinne erhalten bleibt. In den 2010er Jahren wurde ein erneutes tieferes Ausbaggern der Elbe beantragt, was aber kontrovers diskutiert wird. Obwohl der Mündungstrichter bis zu 15 Kilometer breit ist, bleibt dem Schiffsverkehr auch dort mit 400 m Breite nur eine relativ enge Fahrrinne; den Rest nehmen breite Wattbänke wie der Medemsand ein. Auch Untiefen wie der Vogelsand in der Außenelbe sind für die Schifffahrt gefährlich.

Außenelbe

Außenelbe wird im Gegensatz zur Binnenelbe die Fortsetzung des Ästuars durch das Wattenmeer genannt. Vom Wattenmeer unterscheidet sich der Elbstrom durch seine Tiefe, die Strömungsrichtung und -geschwindigkeit sowie den niedrigeren Salzgehalt. In diesem Bereich ist die Elbe auch nicht mehr Binnenwasserstraße, sondern Bestandteil der Seewasserstraße Nordsee.

Auf der 20 km ins Meer hinausragenden Wattfläche zwischen der Außenelbe und der westlich benachbarten Außenweser liegen die zu Hamburg gehörenden Inseln Neuwerk, Scharhörn und Nigehörn.

Während der Weichsel-Kaltzeit, als so viel Wasser als Eis in den Polkappen gebunden war, dass der Meeresspiegel etwa 100 m tiefer lag als heute und die südliche Nordsee trocken lag, mündete die Elbe erst westlich der Jütlandbank in die Nordsee. Zu dieser Zeit war auch noch die Weser ein Nebenfluss der Elbe.

*European Union

*European Union

Belgium

Belgium

Belgium

Belgium

Denmark

Denmark

Germany

Germany

Estonia

Estonia

European Union

European Union

Member States of the European Union

Member States of the European Union

Finland

Finland

France

France

History

History

History

History

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

Greece

Greece

Hand in Hand

Hand in Hand

Holland

Holland

Ireland

Ireland

Italy

Italy

Croatia

Croatia

Latvia

Latvia

Lithuania

Lithuania

Luxembourg

Luxembourg

Malta

Malta

Nobel prize

Nobel prize

2012

2012

Nobel prize

Nobel prize

Nobel Peace Prize

Nobel Peace Prize

Austria

Austria

Party and government

Party and government

Party and government

Party and government

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Group of the twenty most important industrial and emerging countries

Party and government

Party and government

Group of Seven,G7

Group of Seven,G7

Poland

Poland

Portugal

Portugal

Romania

Romania

Sweden

Sweden

Slovakia

Slovakia

Slovenia

Slovenia

Spain

Spain

Czech Republic

Czech Republic

Hungary

Hungary

Economy and trade

Economy and trade

Free trade agreement

Free trade agreement

Cyprus

Cyprus

Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]

Die Europäische Union (EU) ist ein Verbund von derzeit 28 Mitgliedstaaten. Außerhalb von Europa umfasst die EU auch einige Überseegebiete. Sie hat insgesamt mehr als eine halbe Milliarde Einwohner. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt ist der EU-Binnenmarkt der größte gemeinsame Wirtschaftsraum[7] der Erde. Die EU stellt eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dar und hat daher Einsichts- und Rederecht bei den Vereinten Nationen.[8] Die verbreitetsten Sprachen in der EU sind Englisch, Deutsch und Französisch. Im Jahre 2012 wurde die Europäische Union mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet.[9]

Das politische System der EU, das sich im Zuge der europäischen Integration herausgebildet hat, basiert auf dem Vertrag über die Europäische Union und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union. Es enthält sowohl überstaatliche als auch zwischenstaatliche Elemente. Während im Europäischen Rat und im Rat der Europäischen Union die einzelnen Staaten mit ihren Regierungen vertreten sind, repräsentiert das Europäische Parlament bei der Rechtsetzung der EU unmittelbar die Unionsbürger. Die Europäische Kommission als Exekutivorgan und der EU-Gerichtshof als Rechtsprechungsinstanz sind ebenfalls überstaatliche Einrichtungen.

Die Anfänge der EU gehen auf die 1950er-Jahre zurück, als zunächst sechs Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) gründeten. Eine gezielte wirtschaftliche Verflechtung sollte militärische Konflikte für die Zukunft verhindern und durch den größeren Markt das Wirtschaftswachstum beschleunigen und damit den Wohlstand der Bürger steigern. Im Lauf der folgenden Jahrzehnte traten in mehreren Erweiterungsrunden weitere Staaten den Gemeinschaften (EG) bei. Ab 1985 wurden mit dem Schengener Übereinkommen die Binnengrenzen zwischen den Mitgliedsländern geöffnet. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs beziehungsweise der Auflösung des Ostblockes im Jahr 1989 änderte sich die geopolitische Lage in Europa grundlegend, womit sich Möglichkeiten zur Vertiefung der Integration, aber auch zur Vorbereitung von Erweiterungen im Osten ergaben. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 1992 die Europäische Union gegründet, die damit Zuständigkeiten in nichtwirtschaftlichen Politikbereichen bekam. In mehreren Reformverträgen, zuletzt im Vertrag von Lissabon, wurden die überstaatlichen Zuständigkeiten der EU ausgebaut und die demokratische Verankerung der politischen Entscheidungsprozesse auf Unionsebene nachgebessert, vor allem durch nochmalige Stärkung der Stellung des Europäischen Parlaments. Eine europäische Öffentlichkeit und Identität als Voraussetzung einer supranationalen Volkssouveränität bildet sich indes erst allmählich und nicht ohne Gegenströmungen heraus. Seit den 1980er-Jahren nahm mit den Kompetenzerweiterungen und dem damit einhergehenden Bedeutungsgewinn der EU auch die öffentliche Debatte über die Verfasstheit der EU an Intensität zu; dabei wurden auch EU-skeptische Positionen vermehrt artikuliert. Im Vertrag von Lissabon wurden im Jahr 2007 auch Austrittsszenarien geregelt.

Von den 28 EU-Staaten bilden 19 Staaten eine Wirtschafts- und Währungsunion. Im Jahr 2002 wurde eine gemeinsame Währung für diese Länder, der Euro, eingeführt. Im Rahmen des Raums der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts arbeiten die EU-Mitgliedstaaten in der Innen- und Justizpolitik zusammen. Durch die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik bemühen sie sich um ein gemeinsames Auftreten gegenüber Drittstaaten. Zukunftsbezogenes gemeinsames Handeln ist Gegenstand der Initiative Europa 2020, zu der unter anderem die Digitalpolitik gehört. Die Europäische Union hat Beobachterstatus in der G7, ist Mitglied in der G20 und vertritt ihre Mitgliedstaaten in der Welthandelsorganisation.

Die EU war 2016 der weltweit zweitgrößte Wirtschaftsraum nach nominalem (hinter den USA) sowie kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (hinter der Volksrepublik China). Als Staatenverbund ist sie der größte Güterproduzent und die größte Handelsmacht der Welt. Die Mitgliedsstaaten haben einen der höchsten Lebensstandards weltweit, wobei es jedoch auch innerhalb der EU deutliche Unterschiede zwischen einzelnen Ländern gibt. Im Index der menschlichen Entwicklung galten 2015 26 der 28 Mitgliedstaaten als „sehr hoch“ entwickelt.

Nach der Osterweiterung in den Jahren 2004 und 2007 ist die Europäische Union infolge der Finanzkrise ab 2007 und durch die Flüchtlingskrise ab 2015 in verschiedenen Mitgliedsstaaten einer zunehmenden EU-Skepsis von Teilen der Bevölkerung ausgesetzt, die sich unter anderem in dem Brexit-Referendum von 2016 niedergeschlagen hat. Unter dem Eindruck der Krisenerscheinungen und der Zunahme von rechtspopulistischen Tendenzen in den Mitgliedstaaten der Union wird die EU-Finalitätsdebatte neuerlich intensiv geführt. Einen auf die nähere Zukunft gerichteten, stark beachteten Reformplan hat der französische Staatspräsident Emmanuel Macron mit seiner Initiative für Europa vorgelegt.

Die Festung Hohensalzburg ist das Wahrzeichen der Stadt Salzburg. Sie liegt auf einem Stadtberg oberhalb der Stadt Salzburg, dem Festungsberg, der sich nach Nordwesten in den Mönchsberg fortsetzt. Der Ausläufer im Osten des Festungsberges heißt Nonnberg, auf dem sich direkt unter den östlichen Außenanlagen der Festung – den Nonnbergbasteien – das Benediktinen-Frauen-Stift Nonnberg befindet. Die Festung Hohensalzburg ist mit über 7.000 m² bebauter Fläche (einschließlich der Basteien über 14.000 m²) eine der größten Burgen Europas. Sie ist Europas größte Burganlage, die ins 11. Jahrhundert zurückreicht, sie ist die größte vollständig erhaltene Burg Mitteleuropas und mit jährlich über einer Million Besuchern die am häufigsten besuchte Sehenswürdigkeit Österreichs außerhalb Wiens, wobei sie auch in der Bundeshauptstadt nur von Schloss Schönbrunn und dem Tiergarten Schönbrunn übertroffen wird (Besucherstatistiken 2013).

Graz (früher auch Gracz, Greze, Grätz oder Bayrisch-Grätz) ist die Landeshauptstadt der Steiermark und mit 291.134 Einwohnern (Stand: 1. Jänner 2021) die zweitgrößte Stadt der Republik Österreich.[1] Die Stadt liegt an beiden Seiten der Mur im Grazer Becken. Die Metropolregion Graz ist mit 637.532 Einwohnern (Stand 2019)[2] nach den Metropolregionen Wien und Linz die drittgrößte Metropolregion Österreichs. Der Großraum Graz war in den letzten zehn Jahren der am schnellsten wachsende Ballungsraum Österreichs.

Das Grazer Feld war in der römischen Kaiserzeit eine dicht besiedelte Agrarlandschaft. Im 6. Jahrhundert wurde hier eine Burg errichtet, von der sich der Name Graz ableitet (slowenisch gradec bedeutet kleine Burg).[3] Das Stadtwappen erhielt Graz 1245. Von 1379 bis 1619 war die Stadt habsburgische Residenzstadt und widerstand in diesem Zeitraum mehreren osmanischen Angriffen. 2003 war Graz Kulturhauptstadt Europas; 2015 wurde es Reformationsstadt Europas.[4]

Graz hat sich zu einer Universitätsstadt mit insgesamt fast 60.000 Studenten (Stand: 2. Jänner 2017) entwickelt. Sie wurde zur Menschenrechtsstadt erkoren und ist Trägerin des Europapreises. Die Altstadt von Graz und das Schloss Eggenberg gehören seit 1999 bzw. 2010 zum UNESCO-Weltkulturerbe. Graz ist Bischofssitz der Diözese Graz-Seckau. Seit März 2011 ist Graz als UNESCO City of Design Teil des Creative Cities Network.

Innsbruck (im lokalen bairisch-österreichischen Dialekt Innschbrugg ausgesprochen) ist eine Großstadt im Westen Österreichs und Hauptstadt des Bundeslandes Tirol. Ihr Name verweist auf die Brücke über den Inn. Wahrzeichen der Stadt ist das Goldene Dachl.

Mit 131.059 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2021) ist Innsbruck die bevölkerungsreichste Stadt Tirols und zugleich fünftgrößte Stadt Österreichs (nach Wien, Graz, Linz und Salzburg). In ihrem Ballungsraum leben rund 300.000 Menschen.[2] Zusätzlich haben etwa 30.000 Studierende der Innsbrucker Universität, der Medizinischen Universität Innsbruck und sonstige Personen hier einen Nebenwohnsitz; täglich wurden 2019 rund 3000 Übernachtungen von Städtetouristen gebucht.

Das Kunsthistorische Museum (KHM) ist ein Kunstmuseum in der österreichischen Hauptstadt Wien. Es zählt zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Es wurde im Jahr 1891 eröffnet und 2015 von ca. 1,4 Millionen Menschen besucht.[1]

Das Kunsthistorische Museum (KHM) ist ein Kunstmuseum in der österreichischen Hauptstadt Wien. Es zählt zu den größten und bedeutendsten Museen der Welt. Es wurde im Jahr 1891 eröffnet und 2015 von ca. 1,4 Millionen Menschen besucht.[1]

Das Kunsthistorische Museum gehört mit seinem Schwestergebäude, dem gegenüber liegenden Naturhistorischen Museum, zu den bedeutendsten historistischen Großgebäuden der Ringstraßenzeit. Zusammen umstehen sie den Maria-Theresien-Platz (neben dem Burgring), auf dem das Maria-Theresien-Denkmal steht. Dieser Platz bedeckt einen Teil des ehemaligen Glacis zwischen heutiger Ringstraße und Zweierlinie und bildet ein Ensembledenkmal, das auch zum Weltkulturerbe Historisches Zentrum von Wien gehört.

Geschichte

Das Konzert fand zum ersten Mal nicht am Neujahrsmorgen, sondern am 31. Dezember 1939 statt. Zeitungsankündigungen zufolge war es ein von den Wiener Philharmonikern dem von Adolf Hitler am 10. Oktober 1939 eröffneten Kriegswinterhilfswerk (Kriegs-WHW) zur Gänze gewidmetes „Außerordentliches Konzert“, zu dem am 30. Dezember eine öffentliche Generalprobe veranstaltet wurde. Der Historiker Fritz Trümpi belegte, dass das Konzert Bestandteil von Joseph Goebbels’ Propagandamaschinerie war.[1][2][3][4] Das Neujahrskonzert fand (und findet bis heute) im Großen Musikvereinssaal in Wien, der etwa 2.000 Personen fasst, statt.

Die Liebe des Dirigenten Clemens Krauss zur Walzermusik, insbesondere der der Familie Strauss – „und wohl auch sein Drang zu großen Auftritten“[5] einerseits, jedoch auch seine Aufnahme von Hitlers und Goebbels Gnaden in die Gottbegnadeten-Liste nach dem Anschluss Österreichs – verbanden sich in seiner Person mit Goebbels’ Absicht, Wien als Stadt „des Optimismus, der Musik und der Geselligkeit“ zu inszenieren. Trümpi belegt in seinem Buch Politisierte Orchester, dass in der Zeit des Nationalsozialismus die Zahl der Aufführungen von Werken der Strauss-Familie durch die Wiener Philharmoniker sprunghaft zunahm. Das Orchester war nach der Annexion Österreichs zwar Goebbels zugeordnet worden, diesem aber, anders als die Berliner Philharmoniker nicht unterstellt: Das Engagement für den NS-Staat war also von den Wiener Philharmonikern weitestgehend eigenbestimmt und eigenverantwortet. Trümpi zitiert aus einem Vertrag zwischen den Wiener Philharmonikern und der Reichsrundfunkgesellschaft:

„[…] das Orchester verpflichtet sich, Schwarzplatten-Aufnahmen für den Großdeutschen Rundfunk mit Wiener Musik, in erster Linie natürlich mit Werken Johann Strauß' mit einem, die Wiener Note besonders beherrschenden Dirigenten, zu machen“

– Prot. KS, 7. Oktober 1940, HAWPh, A-Pr-030, 17.: Hier zit. nach Trümpi: Politisierte Orchester, 257

Die NS-Machthaber hatten bereits vor der Zeit des Zweiten Weltkrieges die Idee entwickelt, „mittels so genannter ‚leichter Musik‘, die ‚Volksgemeinschaft‘ zu stärken“. Die „Moral an der Front und in der Heimat“ aufrechtzuerhalten, trat historisch erst ab etwa 1940/41 (also erst nach dem ersten Neujahrskonzert) dazu: Das erste Neujahrskonzert – noch nicht so bezeichnet – fand also in Wien zugunsten des Winterhilfswerkes des Deutschen Volkes statt, dem sich Zehntausende Wiener auch innerlich verpflichtet fühlten.

Die ersten sechs Neujahrskonzerte – und nach dem Untergang des NS-Regimes weitere sieben – standen unter der Leitung von Clemens Krauss. Seit dem zweiten Konzert am 1. Jänner 1941 fand und findet das Konzert am Neujahrstag statt. 1941 spielten die Wiener Philharmoniker laut Zeitungsankündigung in ihrer zweiten Akademie, die nun schon zur Tradition geworden ist, zugunsten der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude“,[6] wie es dann auch als Benefizkonzert bis zum Neujahrskonzert 1945 der Fall war. Die Zählung der Neujahrskonzerte durch die Wiener Philharmoniker beginnt mit dem in NS-Tradition stehenden Konzert des Neujahrstages 1941.

Dabei war damals die Programmwahl auch unfreiwillig Zeitgeschichte, wie der langjährige Chronist der Neujahrskonzerte, Kurt Diemann, nachweist:[7]

- Im Neujahrskonzert 1941 wurde der Russische Marsch erstmals aufgeführt und sollte eine Reverenz an den im August 1939 abgeschlossenen deutsch-sowjetischen Nichtangriffspakt sein; 1941 wurde aber das Jahr des Überfalls auf die Sowjetunion.

- Im Neujahrskonzert 1945 wurde der Walzer O schöner Mai! von Johann Strauss (Sohn) erstmals gespielt; im Mai des gleichen Jahres kapitulierten Nazi-Deutschland und mit ihm die ihm angehörenden Alpen- und Donau-Reichsgaue, also das in Gaue aufgeteilte und ihm angeschlossene Österreich.

- Das Neujahrskonzert 1955 wiederum nahm den Walzer Mein Lebenslauf ist Lieb und Lust von Josef Strauss als Auftakt ins Programm, im Mai 1955 wurde durch Staatsvertrag die Unabhängigkeit Österreichs wieder hergestellt.

Erst seit dem Dirigat von Josef Krips am 1. Jänner 1946 heißt dieses Konzert tatsächlich „Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker“. Er initiierte schon 1946 ein „Arbeiter-Neujahrs-Konzert“, um die für das „originale“ Neujahrskonzert schon damals für die „normalen“ Einkommensbezieher unerschwinglichen Preise (die preiswerteste Konzertkarte kostete damals schon mehr als einen Wochenlohn eines Wiener Arbeiters) ein Zeichen dagegen zu setzen und die Idee des Konzertes in die (breite) Wiener Bevölkerung, gerade angesichts der damaligen Trostlosigkeit des halbzerstörten und hungernden Wiens zu tragen: Nach seinem Ausscheiden und der Rückkehr von Clemens Krauss wurde dies stillschweigend schon 1947 beendet. Seit 31. Dezember 1952 wird das Programm des Neujahrskonzerts am Silvesterabend als Silvesterkonzert voraufgeführt. Am 30. Dezember 1962 wurde erstmals eine zweite Voraufführung angesetzt; diese war bis 1997 jeweils eine geschlossene Veranstaltung für Angehörige des österreichischen Bundesheeres, seit 1998 wird ein Teil der Karten verkauft.[8]

Der Blumenschmuck für das Neujahrskonzert war von 1980 bis 2013 traditionell ein Geschenk der italienischen Stadt Sanremo.[9] 2014 wurden die Blumen erstmals von den Wiener Philharmonikern zur Verfügung gestellt.[10] Der Konzertsaal wird von den Floristen jedes Jahr mit rund 30.000 Blumen dekoriert, 2015 erstmals in Kooperation mit den Wiener Stadtgärten.[11]

2008 wurde erstmals live im Goldenen Saal getanzt, ebenso wieder 2011, als 15-jährige Eleven (Mädchen und Burschen) der Ballettschule der Wiener Staatsoper auftraten. 2014 haben Kathrin Menzinger und Vadim Garbuzov nach ihrer eigenen Choreographie im Saal zum Walzer An der schönen blauen Donau live getanzt.[12]

Anlässlich des 75-Jahre-Jubiläums des Konzertes wurde 2015 die Edition Neujahrskonzert: Die gesamten Werke veröffentlicht, eine aus 23 Compact Discs bestehende Sammlung aller 319 Werke, die seit 1941 bei der Veranstaltung gespielt wurden.[13]

Konzert

Während den Rahmen des Musikprogramms immer Werke der Strauss-Dynastie (Johann Vater (seit 1946) & Sohn, Josef (seit 1941) und Eduard (seit 1964)) bilden, werden seit dem Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker 1961 auch regelmäßig Werke anderer Komponisten, wie Joseph Lanner, Carl Michael Ziehrer oder Joseph Hellmesberger junior, ins Programm genommen. Zusätzlich finden sich seit 1978 auch Werke musikalischer Jahresregenten, in dem Jahr beginnend mit dem 150. Todestag von Franz Schubert, im Programm des Neujahrskonzertes.

Der Große Saal

Der Ablauf folgt seit 1958 einer Tradition: Während bis 1957 Zugaben, in der Regel die kürzeren Musikstücke, je nach Stärke des Beifalls wiederholt wurden, wurde der 2. Teil des Neujahrskonzertes, das ab 1959 im Fernsehen und auch international übertragen wird, mit nur einer einzigen (freien) Zugabe beendet, die zwischenzeitlichen Wiederholungen entfielen. Die darauf folgende zweite Zugabe ist folgend seitdem der Walzer An der schönen blauen Donau von Johann Strauss (Sohn), op. 314 (1867). Dabei ist der Donauwalzer, eingeführt durch Clemens Krauss, seit dem Neujahrskonzert 1945 mit Ausnahme der Jahre 1947 sowie 1955 bis 1957 immer Zugabe eines Neujahrskonzertes gewesen.[14]

Als abschließende und damit dritte Zugabe wird – 1946, 1950 bis 1954 und seit 1958[14] mit zwei Ausnahmen – traditionell der Radetzky-Marsch (Johann Strauss (Vater), op. 228, 1848), in einer instrumentell verdickten und adaptierten Bearbeitung von Leopold Weninger,[15] nicht im Original, gespielt. In diesem Zusammenhang wurde auch der Neujahrsgruß Prosit Neujahr mit eingebracht, bis er schließlich an den Auftakt des Donauwalzers rückte.

Als weiteres traditionelles Ritual gilt ab den späten 1980er-Jahren, da ohnehin der Walzer An der schönen blauen Donau in der Introduktion durch Beifall unterbrochen wurde und wird, dass dieser Gruß nunmehr nach dieser Unterbrechung erfolgt. Weitere Wünsche können sich anschließen: An dieser Stelle konnten am 1. Jänner 2007 Bulgarien und Rumänien als Teil der Europäischen Gemeinschaft von Zubin Mehta begrüßt werden. Danach wird der Walzer komplett aufgeführt.

Beim Radetzky-Marsch klatscht das Publikum traditionell im Takt nach Dirigat mit. 1975, aus Anlass des 150. Geburtstages von Johann Strauss (Sohn) entfiel er als Zugabe.[16] 2005 wurde der Radetzky-Marsch in Gedenken an die Opfer des Erdbebens vom 26. Dezember 2004 in Asien nicht gespielt. 2014 verzichtete Daniel Barenboim darauf, den vom Orchester gespielten Marsch zu dirigieren, und schüttelte stattdessen jedem Musiker die Hand.

Die Aufnahmen des Konzertes (deren erste erschien 1975 unter dem Label „DECCA“ der Firma Teldec, von da sind diese produziert und veröffentlicht worden) waren von 2001 bis 2022 jedes Jahr auf Platz Eins der österreichischen Album-Charts zu finden.

Fernsehübertragung

Seit 1959 wird das Konzert vom ORF, der öffentlich-rechtlichen österreichischen Rundfunkanstalt, nicht nur im Radio, sondern mit seinem 2. Teil (nach der Konzertpause) auch im Fernsehen übertragen; die Übertragungen dauerten 75 Minuten. Erster technischer Leiter dieser Übertragungen war zwar Wilfried Scheib, von Anfang an war jedoch Hermann Lanske „die“ treibende Kraft, der mit immer neuen Ideen die Fernsehübertragungen ausgestaltete und sie perfektionierte.

Seit 1969 wird die Fernsehsendung in Farbe ausgestrahlt. Von Anfang an durch Eurovision übertragen, wird sie heute nach Angaben der Wiener Philharmoniker in über neunzig Länder übertragen;[18] eine detaillierte öffentliche Statistik ist derzeit nur bis 1983 öffentlich verfügbar. Aus dieser ergibt sich, dass 1966 die erste Übertragung in die damalig sozialistischen Länder (in Kooperation mit Intervision, dem damaligen Fernsehverbund, an dem auch Österreich beteiligt war) erfolgte, 1972 fand erstmals eine Fernsehübertragung nach Übersee statt (1972 waren dies Brasilien, Hongkong, Singapur und Taiwan), was ab 1973 Jahr für Jahr weiter ausgebaut wurde.[19]

1961 wurden erstmals einzelne Musikstücke mit Ballettaufnahmen unterlegt. Es tanzten Mitglieder des Balletts der Volksoper Wien, die Choreographie übernahm die Ballettmeisterin Dia Luca.[20] Getanzt wurde zunächst live nach der originalen Musik, die direkt in den benachbarten Brahmssaal des Musikvereins übertragen wurde, wo die Aufnahmen der Balletttänzerinnen und -tänzer stattfanden, die wiederum durch geschickte Bildführung in Aufnahmen der Kassettendecke einblendet wurden (was bedeutet, dass die Ballettaufnahmen von Anfang an nur dem Fernsehzuschauenden zugängig waren). Ab 1963 wurde mit vorproduzierten Playback-Aufnahmen des Balletts gearbeitet.[21] Seit 1987 gelegentlich auch wieder, wie bereits 1959 bis etwa Ende der 1960er Jahre praktiziert, wird auch live getanzt. Getanzt wird vom Wiener Staatsballett (entstanden aus der Fusion der früher unregelmäßig wechselnd auftretenden Ballettensembles von Wiener Staatsoper und Volksoper), dem Ballett der Bayerischen Staatsoper sowie von internationalen Gaststars. Als Untermalung der Fernsehübertragung werden bei manchen Werken auch thematisch zugehörige Bilder oder Filmsequenzen, wie etwa aus dem Schloss Schönbrunn, für die Fernsehzuschauenden eingeblendet.

Seit 1991 strahlt der ORF das Konzert in voller Länge aus. Weil die Tempi in den verschiedenen Aufführungen (Voraufführung, Generalprobe, Konzert) variieren können, ist die Pause in den einzelnen Aufführungen teilweise unterschiedlich lang: Sie wird deshalb mit einem längenflexiblen, rund 25-minütigen Pausenfilm überbrückt, der speziell für das Neujahrskonzert gedreht wird.[22] Dieser Pausenfilm wurde bislang von Regisseuren wie Felix Breisach, Georg Riha, Hannes Rossacher, Werner Boote, Patrick Pleisnitzer, Gernot Friedel und Anton Reitzenstein in Szene gesetzt, mit dem Anliegen, Österreich mit seinen Kulturschätzen und Naturgütern zu präsentieren. Der Film muss ohne Worte verständlich sein, da auch dieser weltweit gesehen wird, wobei er nicht von allen Stationen übernommen wird.[23] Aufgrund der weltweiten Übertragung ist der Wiedereinstieg in den zweiten Teil seit Beginn an, 1959, zeitlich fixiert.

Die Bildregie führte bisher am längsten Hermann Lanske, der für 21 Neujahrskonzerte (1959–1979) verantwortlich zeichnete und kurz vor der Aufführung des Neujahrskonzertes 1980 während einer Probe für dieses kollabierte und auf dem Transport ins Krankenhaus verstarb. Ihm folgten Clemens Viller (1980) und anschließend Hugo Käch (ab 1981). Die Bildregie führte schließlich 1989, von 1991 bis 2009 und im Jahre 2011 der englische Regisseur Brian Large. 2010 und 2012 wurde diese Aufgabe von Karina Fibich übernommen, ab 2014 von Michael Beyer und 2018 von Henning Kasten.[24][25][26]

Seit 2008 wird das Konzert für die österreichischen TV-Zuschauer von Barbara Rett kommentiert, die damit die Nachfolge von Ernst Grissemann antrat, der das Konzert zuvor 25 Jahre lang als Kommentator begleitet hatte.[27] Weitere Neuerung war 2010, dass der ORF erstmals in HDTV und im Internet als Live Stream übertrug.[28]

Das Neujahrskonzert 2015 wurde nach Angaben der Wiener Philharmoniker in 92 Länder der Welt übertragen und von mehr als 50 Millionen TV-Zuschauern verfolgt.[29] 2016 wurde das Neujahrskonzert nach ORF-Angaben erstmals auch nach Brasilien (eigentlich wieder, nach der einmaligen Übertragung von 1972[19]), Pakistan und Vietnam übertragen.

Architecture

Architecture

Baroque / Rococo architecture

Baroque / Rococo architecture

Museum

Museum

Austria

Austria

Austrian Gallery Belvedere

Austrian Gallery Belvedere

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Vienna

Vienna

Die Österreichische Galerie Belvedere, seit 2007 kurz Belvedere genannt (veraltende traditionelle Aussprache ohne Schluss-e)[2], ist ein bedeutendes Kunstmuseum im Schloss Belvedere in Wien. Neben dem Unteren und dem Oberen Belvedere gehören das Belvedere 21, das Gustinus-Ambrosi-Museum und bis 2017 auch das Stadtpalais des Prinzen Eugen zu dieser Institution.

Die historisch gewachsene Kunstsammlung des Belvederes gibt einen Überblick über die österreichische Kunstentwicklung vom Mittelalter über das Barock bis ins 21. Jahrhundert. Ein Schwerpunkt liegt auf den österreichischen Malern des Fin de Siècle und des Jugendstil. Das Herzstück der im Oberen Belvedere präsentierten Sammlung „Kunst um 1900“ bildet die weltweit größte Gustav-Klimt-Gemäldesammlung. Höhepunkte sind seine goldene Bilder „Der Kuss“ (1908/09) und „Judith“ (1901) sowie Meisterwerke von Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Prominente Werke des französischen Impressionismus sowie die wichtigste Sammlung des Wiener Biedermeiers gehören ebenfalls zum Repertoire des Museums.

Schon zu Zeiten Prinz Eugens (1663–1736), eines bedeutenden Feldherrn, Kunstmäzens und Sammlers, waren die beiden Schlösser seiner Sommerresidenz im Belvedere Aufbewahrungsorte zahlreicher Kunstwerke. Nach dem Tod des Prinzen kamen Teile seiner Sammlungen und die Schlösser an das Kaiserhaus, das ab 1781 verschiedene Teile der kaiserlichen Kunstsammlungen dort aufstellen ließ. 1903 wurde im Unteren Belvedere die staatliche „Moderne Galerie“ eingerichtet. Nach dem Ende der Monarchie wurden das Untere und später auch das Obere Belvedere sowie die Orangerie zum Museum. Die Österreichische Galerie Belvedere gehört zu den österreichischen Bundesmuseen und ist seit dem Jahr 2000 eine vollrechtsfähige „wissenschaftliche Anstalt“.

Geography

Geography

International cities

International cities

Salzburg

Salzburg

World Heritage

World Heritage

Styria

Styria

Ski vacation

Ski vacation

Art

Art

Performing Arts

Performing Arts

Music

Music