Deutsche Enzyklopädie

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Das Olympiazentrum Schilksee (auch „Olympiazentrum Kiel-Schilksee“ – gelegentlich auch (unzutreffend) als „Olympiahafen …“ bezeichnet) ist ein Komplex aus Yachthafen, Wohngebäuden und Geschäften im Kieler Ortsteil Kiel-Schilksee in Schleswig-Holstein – am Ausgang der Kieler Förde. Der Yachthafen ist einer der größten an der deutschen Ostsee-Küste.

Das Olympiazentrum Schilksee war der Austragungsort der Segelwettkämpfe während der Olympischen Spiele 1972 und ist seit 1988 Teil des Olympiastützpunkts Hamburg/Schleswig-Holstein.

Heute ist das Olympiazentrum Schilksee Austragungsort und Hafen für die Segel-Wettkämpfe während der Kieler Woche und anderer Segel-Veranstaltungen.

Architecture

Architecture

Baroque / Rococo architecture

Baroque / Rococo architecture

Museum

Museum

Austria

Austria

Austrian Gallery Belvedere

Austrian Gallery Belvedere

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Vienna

Vienna

Die Österreichische Galerie Belvedere, seit 2007 kurz Belvedere genannt (veraltende traditionelle Aussprache ohne Schluss-e)[2], ist ein bedeutendes Kunstmuseum im Schloss Belvedere in Wien. Neben dem Unteren und dem Oberen Belvedere gehören das Belvedere 21, das Gustinus-Ambrosi-Museum und bis 2017 auch das Stadtpalais des Prinzen Eugen zu dieser Institution.

Die historisch gewachsene Kunstsammlung des Belvederes gibt einen Überblick über die österreichische Kunstentwicklung vom Mittelalter über das Barock bis ins 21. Jahrhundert. Ein Schwerpunkt liegt auf den österreichischen Malern des Fin de Siècle und des Jugendstil. Das Herzstück der im Oberen Belvedere präsentierten Sammlung „Kunst um 1900“ bildet die weltweit größte Gustav-Klimt-Gemäldesammlung. Höhepunkte sind seine goldene Bilder „Der Kuss“ (1908/09) und „Judith“ (1901) sowie Meisterwerke von Egon Schiele und Oskar Kokoschka. Prominente Werke des französischen Impressionismus sowie die wichtigste Sammlung des Wiener Biedermeiers gehören ebenfalls zum Repertoire des Museums.

Schon zu Zeiten Prinz Eugens (1663–1736), eines bedeutenden Feldherrn, Kunstmäzens und Sammlers, waren die beiden Schlösser seiner Sommerresidenz im Belvedere Aufbewahrungsorte zahlreicher Kunstwerke. Nach dem Tod des Prinzen kamen Teile seiner Sammlungen und die Schlösser an das Kaiserhaus, das ab 1781 verschiedene Teile der kaiserlichen Kunstsammlungen dort aufstellen ließ. 1903 wurde im Unteren Belvedere die staatliche „Moderne Galerie“ eingerichtet. Nach dem Ende der Monarchie wurden das Untere und später auch das Obere Belvedere sowie die Orangerie zum Museum. Die Österreichische Galerie Belvedere gehört zu den österreichischen Bundesmuseen und ist seit dem Jahr 2000 eine vollrechtsfähige „wissenschaftliche Anstalt“.

Papenburg ist eine Stadt, eine selbständige Gemeinde und ein Mittelzentrum an der Ems im Landkreis Emsland in Niedersachsen. Die nahe der niederländischen Grenze gelegene Stadt ist mit 37.885 Einwohnern nach Lingen und knapp vor der Kreisstadt Meppen die zweitgrößte Stadt des Landkreises.

Die Stadt Papenburg ist die nördlichste Stadt des Landkreises Emsland, unmittelbar angrenzend an den ostfriesischen Landkreis Leer. Die Stadt hat eine Länge von 11,5 Kilometer und erstreckt sich 15,5 Kilometer in die Breite.[3] Sie befindet sich rund 13 Kilometer südlich der Stadt Weener und 38 Kilometer nördlich der Stadt Haren. Von Papenburg bis zur westlich gelegenen niederländischen Grenze sind es ca. 15 Kilometer. Im Süden der Stadt verläuft der Küstenkanal. Im Westen der Stadt verlaufen der Dortmund-Ems-Kanal sowie die Ems, die bis Herbrum weitgehend den Gezeiten unterliegt und Papenburg zur südlichsten Seehafenstadt Deutschlands macht. Ein- bis zweimal jährlich wird die Ems mit Hilfe des Sperrwerks in Gandersum aufgestaut, sodass die Meyer Werft Hochseeschiffe in die Nordsee überführen kann.

Papenburg ist Deutschlands älteste und längste Fehn-Kolonie. Kanäle prägen das Stadtbild in Papenburg am Oben- und Untenende und waren lange Zeit die Hauptentwicklungsachsen. Das Netz aus Kanälen reicht vom Hafen an der Ems (Untenende) bis zum Küstenkanal im Südosten (Obenende) und hat eine Gesamtlänge von ca. 40 km bei einer Längsausdehnung von ca. 14 km.

Ursprünglich wurden die Kanäle angelegt, um das Moor zu entwässern um daraufhin den Torf abbauen zu können und als Brennstoff nutzbar bzw. verkaufsfähig zu machen. Alsbald wurden die Kanäle als effiziente Abtransportwege entdeckt, woraufhin Dutzende Holzschiffswerften entstanden, die Lastkähne bauten, welche zunächst von Menschenhand und später mehr und mehr von Pferden über die Wasserstraßen getreidelt wurden. In einigen Kanälen liegen, fest verankert, Nachbauten alter Schiffe – vom einfachen Kahn bis zur großen Brigg –, die an diese Zeit erinnern.

Die zu den Kanälen meist beidseitig parallel verlaufenden Straßen heißen etwa „Erste Wiek links“ oder „Umländerwiek rechts“, wobei „links“ und „rechts“ vom damaligen Standort der Papenborg gesehen wird – dem Ursprung der Stadt Papenburg am Nordwestende des Untenendes, dem heutigen „alten“ Hafen. Das Wort Wiek bedeutet so viel wie „Weiche“ im Sinne von Abbiegung oder Abzweigung. Einige ehemalige Kanäle, wie etwa der „Osterkanal“ oder der „Gasthauskanal“, sind noch am Straßennamen zu erkennen.

Quedlinburg ([ˈkveːdlɪnbʊrk], plattdeutsch Queddelnborg, offizieller Beiname auch Welterbestadt Quedlinburg[2][3]) ist eine Stadt an der Bode nördlich des Harzes im Landkreis Harz (Sachsen-Anhalt). 922 urkundlich zum ersten Mal erwähnt und 994 mit dem Stadtrecht versehen, war die Stadt vom 10. bis zum 12. Jahrhundert Sitz der zu Ostern besuchten Königspfalz weltlicher Herrscher und fast 900 Jahre lang eines (zunächst geistlichen, nach der Reformation freiweltlichen) Damenstifts.

Quedlinburgs architektonisches Erbe steht seit 1994 auf der UNESCO-Liste des Weltkulturerbes und macht die Stadt zu einem der größten Flächendenkmale in Deutschland.

In der historischen Altstadt mit ihren kopfsteingepflasterten Straßen, verwinkelten Gassen und kleinen Plätzen befinden sich über 2100 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhunderten. Am Markt liegt das Renaissance-Rathaus mit der Roland-Statue, südlich davon der Schlossberg mit der romanischen Stiftskirche und dem Domschatz als Zeugnisse des Quedlinburger Damenstifts. Auch der Münzenberg mit der romanischen Klosterkirche St. Marien und im Tal dazwischen die romanische Kirche St. Wiperti, der sich anschließende Abteigarten und der Brühl-Park gehören zum Weltkulturerbe.

Germany

Germany

France

France

Grand Est

Grand Est

Hessen

Hessen

Netherlands

Netherlands

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Rhineland-Palatinate

Rhineland-Palatinate

Switzerland

Switzerland

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Der Rhein (lateinisch Rhenus; französisch Rhin, italienisch Reno, rätoromanisch ![]() Rain oder Rein?/i, niederländisch Rijn, alemannisch Ry, ripuarisch Rhing) ist ein 1.232,7 km[1] langer Strom in West- und Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

Rain oder Rein?/i, niederländisch Rijn, alemannisch Ry, ripuarisch Rhing) ist ein 1.232,7 km[1] langer Strom in West- und Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

Das Quellgebiet des Rheins liegt überwiegend im Schweizer Kanton Graubünden, seine Mündungsarme erreichen in den Niederlanden die Nordsee, deren wasserreichster Zufluss er ist. Ab dem Zusammenfluss der beiden Hauptquelläste Vorderrhein und Hinterrhein wird der Fluss meist in folgende Hauptabschnitte gegliedert: Alpenrhein; Hochrhein, einschließlich des Seerheins durch den Bodensee; Oberrhein; Mittelrhein; Niederrhein, einschließlich der drei Mündungsarme des Deltarheins: Waal, Lek und IJssel.

Die größten Nebenflüsse des Rheins, gemessen an Länge, Einzugsgebiet und Mittlerem Abfluss (MQ), sind, von der Quelle bis zur Mündung geordnet: Aare, Neckar, Main, Mosel und Maas. Mit ihnen hat sein Einzugsgebiet Anteil an neun Staaten. Der flächenmäßig größte Teil davon liegt in Deutschland, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Der Rhein ist der zehntlängste Fluss Europas und der siebtlängste, der direkt ins Meer mündet.[6] Unter den Flüssen des deutschen Sprachraums ist er der zweitlängste nach der Donau und vor der Elbe.

Parks

Als Rheinanlagen werden eine Reihe von parkähnlich gestalteten Uferpromenaden entlang des Rheins bezeichnet. So ließ die spätere deutsche Kaiserin Augusta ab 1856 in Koblenz die Rheinanlagen als Park gestalten. Später wurde der Park bis auf eine Länge von 3,5 km weiter ausgebaut. Zur Bundesgartenschau 2011 wurden dieser umfangreich restauriert. In Bingen wurden die Rheinanlagen zur Landesgartenschau 2008 neu angelegt und danach als Kulturufer vermarktet. Mit dem Rheinpark in Köln wurde zur Bundesgartenschau 1957 ein nachhaltig genutzter Naherholungsbereich geschaffen. Für die Bundesgartenschau 1979 wurden in Bonn die Rheinwiesen und landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich des damaligen Regierungsviertels in einen 160 ha großen Landschaftspark, die Rheinaue, umgestaltet. Sie dient als Naherholungsgebiet und wird für Großveranstaltungen wie Freiluftkonzerte, Feste und Flohmärkte genutzt.

Rheinromantik

Bestandteile von Rheinsagen sind Ritter, Drachen, einsame Jungfrauen auf hohen Felsen (Loreley), unachtsame Schiffer im verunglückenden Kahn oder fleißige Zwerge, die Heinzelmännchen. Der Rheinromantik sind abgesehen von einigen Liedern auch wiederaufgebaute Burgen wie Schloss Stolzenfels bei Koblenz oder die Hohkönigsburg im Elsass zu verdanken. Eine der bekanntesten Sagen ist das Nibelungenlied.

Eng mit der Rheinromantik verbunden sind die zahlreichen Lieder, die dem Strom gewidmet sind. Das Repertoire reicht von Karnevalsschlagern wie „Einmal am Rhein“ von Willi Ostermann über patriotische Lieder des 19. Jahrhunderts (etwa „Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) bis zu der nationalistischen „Wacht am Rhein“ von Max Schneckenburger. Zu den bekanntesten Rheinliedern gehört „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ von Heinrich Heine.

Wegen seiner Bedeutung im Vergleich zu anderen deutschen Flüssen wird der Rhein schwärmerisch-liebevoll als Vater Rhein bezeichnet. Durch einen mächtig wirkenden Mann personifiziert, ist der für Deutschland symbolische Strom auch neben dem Hauptportal des Berliner Reichstagsgebäudes dargestellt.

UNESCO-Welterbe

Das Obere Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz wurde am 27. Juni 2002 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Das Welterbegebiet erstreckt sich auf einer Länge von 67 km entlang des Durchbruchstals des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge. Die Einzigartigkeit dieser Kulturlandschaft ist der außergewöhnliche Reichtum an kulturellen Zeugnissen.

Die Bayreuther Festspiele oder Richard-Wagner-Festspiele sind ein Musiktheaterfestival, das den zehn letzten Opern Richard Wagners (1813–1883) gewidmet ist. Das Festival findet seit 1876 mit Unterbrechungen, seit 1951 alljährlich im eigens dafür vom Komponisten gemeinsam mit dem Architekten Otto Brückwald (1841–1917) geschaffenen Festspielhaus auf dem Grünen Hügel in Bayreuth statt. Die Festspiele dauern in der Regel vom 25. Juli bis 28. August. Leiterin ist Katharina Wagner, kaufmännischer Geschäftsführer Ulrich Jagels.

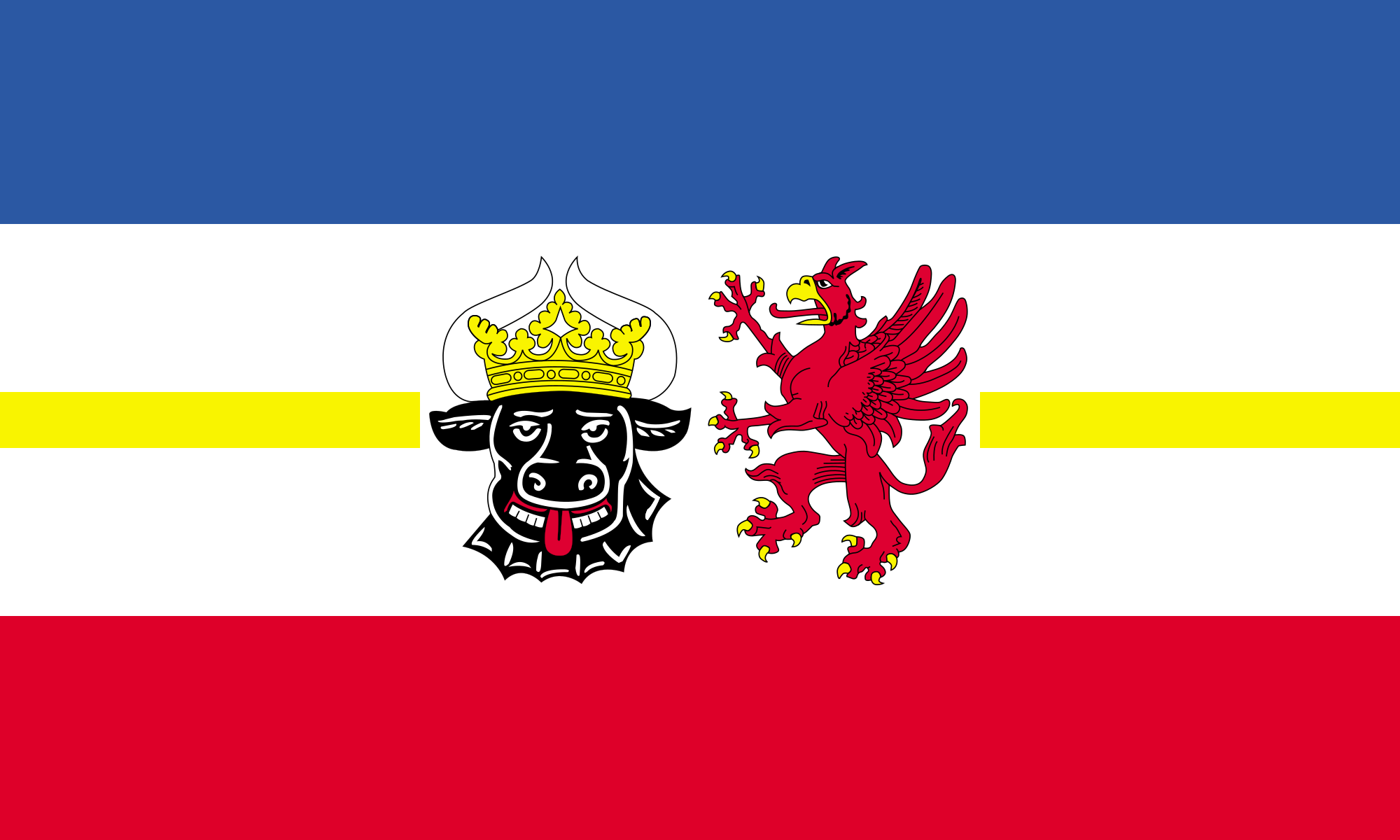

Rostock ([ˈʁɔstɔk]) ist eine norddeutsche kreisfreie Groß-, Universitäts- und Hansestadt an der Ostsee. Sie liegt im Landesteil Mecklenburg des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Mit 208.409 Einwohnern[2] ist sie die bevölkerungsreichste Stadt Mecklenburg-Vorpommerns und war neben Schwerin stets das wirtschaftlich-kulturelle urbane Zentrum in der Region Mecklenburg-Schwerin. Die Regiopole ist neben Schwerin, Neubrandenburg und Stralsund-Greifswald eines der vier Oberzentren des Landes und gilt kulturell wie wirtschaftlich als bedeutende Großstadt des südlichen Ostseeraumes.

Das Stadtgebiet erstreckt sich rund 16 Kilometer vor allem am Westufer der Warnow bis zu deren Mündung in die Ostsee zwischen den Stadtteilen Warnemünde und Hohe Düne. Geprägt wird Rostock durch seine Lage am Meer, seinen Hafen sowie die Universität Rostock, die 1419 gegründet wurde und die älteste Universität im Ostseeraum ist. Weitere akademische Einrichtungen Rostocks sind die Hochschule für Musik und Theater, die private Fachhochschule des Mittelstands und moderne Forschungseinrichtungen.

Der für den Fährverkehr und Güterumschlag bedeutende Rostocker Hafen sowie der größte deutsche Kreuzfahrthafen in Warnemünde liegen im Bereich der Stadt Rostock. Der südöstlich der Stadt gelegene Flughafen Rostock-Laage ist als Zubringer für Kreuzfahrten sowie für Urlaubs- und Geschäftsflüge von regionaler Bedeutung. Im Wirtschaftszentrum des Mittleren Mecklenburgs dominieren die Spitzentechnologien wie Luft- und Raumfahrttechnik, Biotechnologie und Informationstechnologie, Schiffbau und Schifffahrt, Maschinenbau, der Tourismus, der Dienstleistungssektor, die Kultur- und Kreativwirtschaft und die Universität samt der Universitätsmedizin als größte Arbeitgeber der Stadt. Innovative Startup-Unternehmen und die Gründerkultur Rostocks sind besonders dynamische Bestandteile des Standortes.[3]

Rostock erhielt am 24. Juni 1218 das Lübische Stadtrecht. Neun Jahre später wurde die Stadt zum Zentrum der bis 1327 bestehenden Herrschaft Rostock. Als ab 1283 wendisches Mitglied der Hanse blühte die Stadt durch den Freihandel auf. Aus jener Zeit sind wertvolle Werke der Backsteingotik erhalten. Viele weitere Baudenkmale in Rostock zeugen von der geschichtlichen Entwicklung der Stadt. Durch den Niedergang der Hanse, den Dreißigjährigen Krieg und den Großen Stadtbrand von 1677 wurde Rostock zurückgeworfen und die Einwohnerzahl verringerte sich auf ein Drittel, wovon sich die Stadt erst mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert vollständig erholen konnte.

Rostock gehörte bis 1918 zum Großherzogtum und dann zum Freistaat Mecklenburg-Schwerin. Mit der Gründung der Flugzeugwerke Arado 1921 und Heinkel 1922 wurde Rostock ein bedeutender deutscher Technologiestandort, was die Stadt in den 1940er Jahren zu einem Ziel des Luftkriegs im Zweiten Weltkrieg machte. In der DDR-Zeit war Rostock von 1952 bis 1990 DDR-Bezirksstadt und wurde systematisch durch neue Stadtgebiete erweitert, bis es auf über 250.000 Einwohner anwuchs. In dieser Zeit dominierte die maritime Wirtschaft. Seitdem hat sich die Rostocker Wirtschaft erheblich verändert und die 1991 begründete Hanse Sail in Rostock zu einer der großen maritimen Veranstaltungen im Ostseeraum entwickelt. Im Jahr 2018 feierte die Stadt das Doppeljubiläum 800 Jahre Rostock und 600 Jahre Universität mit vielen Veranstaltungen, darunter dem MV-Tag.[4] Anlässlich dieses Jubiläums gab die Deutsche Post AG ein Postwertzeichen im Nennwert von 70 Eurocent heraus. Der Entwurf stammt vom Grafiker Matthias Wittig aus Berlin.

Bavaria

Bavaria

German half-timbered street

German half-timbered street

Germany

Germany

International cities

International cities

European city

European city

Medieval cities in Europe

Medieval cities in Europe

Rothenburg ob der Tauber ist eine mittelfränkische Kleinstadt im Landkreis Ansbach in Bayern, die an der Grenze zu Baden-Württemberg liegt. Sie ist Teil der Metropolregion Nürnberg.

Mit der weitgehend erhaltenen mittelalterlichen Altstadt ist die Große Kreisstadt Rothenburg eine weltbekannte Sehenswürdigkeit mit vielen Baudenkmälern und Kulturgütern. Herausragend an der Altstadt ist, dass sie sehr ursprünglich wirkt, da trotz der Kriegszerstörungen von 1945 und des schlichten, unauffälligen Wiederaufbaus praktisch keine modernistischen Brüche erkennbar sind. Der historische Stadtkern ist von einer begehbaren Stadtbefestigung umgeben und in die weitgehend unverbaute Landschaft des Flusstals der Tauber eingebettet. Es wird seit Jahrzehnten versucht, diese Ursprünglichkeit weitestgehend zu erhalten. Zudem ist Rothenburg für mehrere Museen bekannt, etwa das Kriminalmuseum, das RothenburgMuseum (bis 2019 Reichsstadtmuseum), das Handwerkerhaus und das Weihnachtsmuseum von Käthe Wohlfahrt. Zu den überregional bekannten Veranstaltungen gehören der Meistertrunk (Kulturerbe seit 2016), die Reichsstadttage, der Weihnachtsmarkt und das Taubertal-Festival.

Von 1274 bis 1803 war Rothenburg eine Reichsstadt. Nach dem Dreißigjährigen Krieg verlor die Stadt an Bedeutung. Sie blieb zwar das Zentrum eines ausgedehnten Landgebiets und ein kultureller Mittelpunkt, entwickelte sich aber nur allmählich weiter, wodurch das alte Stadtbild überwiegend erhalten blieb. Im 19. Jahrhundert „versteinerte“ die Stadt nicht zuletzt wegen ihrer Grenzlage zu Württemberg. Ansätze zur Industrialisierung waren vorhanden, aber ein Eisenbahnanschluss fehlte bis 1881. Rothenburg galt bereits vor dem Zweiten Weltkrieg als bedeutender Zielort des Tourismus in Deutschland. Nach Zerstörungen im Zweiten Weltkrieg wurden nur die wichtigsten Bauten originalgetreu wiederaufgebaut. Doch durch ein geschicktes, einmaliges Konzept erfüllte der Wiederaufbau der 1950er und 1960er Jahre sowohl die Ansprüche des Denkmalschutzes wie auch des modernen Wohnens. Ein Besucher wird die nach 1945 entstandenen Gebäude erst auf den zweiten Blick erkennen, obwohl sie keineswegs romantisierend-kitschig wirken. Ab 1950 wurde die Stadt zu einem der Höhepunkte an der Romantischen Straße, der ersten Ferienstraße Deutschlands. Bis 1972 war sie kreisfrei und Sitz des gleichnamigen Landkreises. Stadt und Landkreis kamen dann zum Landkreis Ansbach und Rothenburg wurde zur Großen Kreisstadt mit gewissen Selbstverwaltungsrechten erhoben.

Medieval cities in Europe

Medieval cities in Europe

Austria

Austria

Salzburg

Salzburg

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Cities founded by the Romans

Cities founded by the Romans

World Heritage

World Heritage

Salzburg (bairisch-österreichisch Soizbuag ausgesprochen) ist die Landeshauptstadt des gleichnamigen Landes der Republik Österreich. Mit 154.211 Einwohnern (Stand 1. Jänner 2019)[2] ist sie nach Wien, Graz und Linz die viertgrößte Stadt Österreichs. Sie liegt im Salzburger Becken. Prägend für die Stadt sind die Stadtberge, die durch das Stadtgebiet fließende Salzach und die von weitem sichtbare Festung Hohensalzburg. Der Nordwesten der Statutarstadt Salzburg grenzt an Freilassing in Deutschland (Freistaat Bayern, Landkreis Berchtesgadener Land), das übrige Stadtgebiet an den Bezirk Salzburg-Umgebung, landläufig Flachgau genannt.

Im Jahr 488 begann am selben Ort der Niedergang der römischen Stadt Iuvavum. Salzburg wurde 696 als Bischofssitz neu gegründet und 798 zum Sitz des Erzbischofs. Die Haupteinnahmequellen Salzburgs bildeten Salzgewinnung und -handel sowie zeitweise der Goldbergbau. Die Festung Hohensalzburg stammt im Kern aus dem 11. Jahrhundert. Sie ist eine der größten mittelalterlichen Burganlagen in Europa und ein Wahrzeichen der Stadt. Ab dem 17. Jahrhundert wurde die Stadt von Erzbischof Wolf Dietrich und dessen Nachfolgern als Residenzstadt prunkvoll ausgestattet. Zu dieser Zeit wurde im Süden der Stadt auch das Schloss Hellbrunn samt Schlosspark, Wasserspielen und Alleen errichtet. Als bekanntester Salzburger gilt der 1756 hier geborene Komponist Wolfgang Amadeus Mozart, weshalb die Stadt den Beinamen „Mozartstadt“ und der Flughafen den Namen Salzburg Airport W. A. Mozart trägt. Das historische Zentrum der Stadt steht seit 1996 auf der Liste des Weltkulturerbes der UNESCO.

Heute ist Salzburg ein bedeutender Messe- und Kongressstandort mit vielen Handels- und Dienstleistungsbetrieben sowie einem leistungsfähigen Tourismusbereich. Daneben ist die Stadt durch die Salzburger Festspiele international bedeutsam, was ihr den weiteren Beinamen „Festspielstadt“ einbrachte. Die Stadt Salzburg bildet auf Grund ihrer verkehrsgünstigen Lage den Kern der grenzüberschreitenden EuRegio Salzburg – Berchtesgadener Land – Traunstein. Zudem ist sie Verkehrsknotenpunkt für je eine der wichtigsten West–Ost- sowie transalpinen Straßen- und Schienenrouten Europas (München – Wien – Budapest, Salzburg – Villach – Udine).

Die Salzburger Festspiele gelten als das weltweit bedeutendste Festival der klassischen Musik und darstellenden Kunst.[1] Sie finden seit 1920 jeden Sommer im Juli und August in Salzburg statt. Markenzeichen der Festspiele sind der Jedermann auf dem Domplatz, exemplarische Mozart- und Strauss-Aufführungen, sowie ein vielfältiges und hochkarätiges Schauspiel-, Opern- und Konzert-Programm. Alljährlich werden in den sechs Festspielwochen mehr als 200 Veranstaltungen von mehr als 250.000 Gästen besucht.

Gründung der Festspiele

Die Liebe zu Festen und zum Theater hat in Salzburg Tradition. Schon im Mittelalter wurden große Mysterienspiele aufgeführt und es gab Kostümfeste, die mehrere Tage dauerten. Die erste Oper nördlich der Alpen soll in Salzburg aufgeführt worden sein, im Salzburger Dom waren opulente Messen und Oratorien fest im Jahreszyklus verankert. 1613 gab Fürsterzbischof Markus Sittikus die Hellbrunner Wasserspiele in Auftrag, die heute noch das Publikum entzücken. An der Salzburger Universität wurden unter großer Anteilnahme der Bevölkerung Dramen und Singspiele aufgeführt. Zwar machte Fürsterzbischof Colloredo, der rigide kirchliche und weltliche Machthaber der Mozart-Zeit, manchem Treiben ein Ende, ließ viele Bräuche verbieten und stellte zahlreiche Feiern ein. Doch kam es nach seinem Tod zum Wiederaufleben zahlreicher Lustbarkeiten und es begann die Mozart-Verehrung mit Mozart-Festen und -Umzügen. Die Begründung der Bayreuther Festspiele im Jahr 1876 und das 100-Jahr-Jubiläum des Don Giovanni im Jahr 1887 förderten Wiener und Salzburger Bemühungen um ein Festival, welches dem genius loci gewidmet sein sollte. „Einige der Proponenten waren durchaus deutschnational, viele Anregungen stammten auch aus der Mozart-Gemeinde in Wien. Doch der Krieg kam dazwischen, auf die Monarchie folgte die Republik Österreich.“[3]

Max Reinhardt (1873–1943), dessen Karriere als Schauspieler 1893 am Stadttheater Salzburg begonnen und der ab 1901 in Berlin ein veritables Theaterimperium aufgebaut hatte, wurde ab 1904 vom Dramatiker Hermann Bahr (1863–1934) in dessen Planungen für Salzburger Feste einbezogen.[4] Schon damals war der Domplatz als Spielstätte geplant, Anna Mildenburg sollte Opern inszenieren, Reinhardt Theaterstücke. Die Pläne scheiterten, wie schon mehrfach zuvor, an der fehlenden Finanzierung.

Nachdem Reinhardt im Jahr 1918 das Schloss Leopoldskron erworben hatte und sich jeden Sommer in Salzburg aufhielt, konkretisierten sich die Planungen. Gemeinsam mit Hugo von Hofmannsthal (1874–1929) konzipierte er bereits im September desselben Jahres ein Projekt „des bayrisch-österreichischen Stammes“ als Antipode zum preußischen: „das, was in Bayreuth, gruppiert um ein norddeutsches Individuum, Wagner, geübt wird, hier um ein ungleich komplexeres und höheres Zentrum, die Kunst Österreichs, herumzubauen…“.[3] Damit war der Gegensatz der beiden Festspielideen schon programmatisch festgeschrieben: Bayreuth (a) hoch exklusiv, (b) ein Haus, ein Komponist, alles allein auf dessen Werk zentriert, (c) davon aber auch nur die zehn Greatest Hits (folglich doppelte Exklusivität). Salzburg hingegen (a) inklusiv, (b) mit drei Achsen: Schauspiel, Oper, Konzert, heute in drei Festspielhäusern und auf zahlreichen weiteren Plätzen der Stadt, Konzertsälen, Kirchen und Bühnen, im Freien und in geschlossenen Räumen, (c) offen für Neues, aber stets im Ringen darum, ob das Gezeigte dem hohen Qualitätsanspruch Genüge tut. Zwei Welten also, wiewohl das Grundbestreben beider Festivals das Feiern des Fests zu Ehren eines Komponisten war, die Beförderung des Weihevollen, Eindrucksvollen, Erhabenen. Beide Konzepte funktionieren offenbar exzellent.

Die Opernproduktionen der Salzburger Festspiele waren über weite Strecken des 20. Jahrhunderts und sind heute noch stilbildend. Die Oper stellt in Salzburg – als Gesamtkunstwerk – den primus inter pares in der Trias Schauspiel, Oper und Konzert dar. Nahezu alle weltweit bedeutenden Dirigenten haben in Salzburg gearbeitet, ebenso die meisten der herausragendsten Sänger, Regisseure, Bühnen- und Kostümbildner. Viele der Aufführungen sind als Tondokumente oder Fernsehmitschnitte für die Nachwelt erhalten.

Der Salzburger Schwerpunkt liegt durchgehend auf Opern von Mozart und Richard Strauss, auf zeitgenössischen Werken, sowie den Festspielopern Orfeo ed Euridice, Fidelio, Don Carlos und Falstaff. Das Mozart-Repertoire beschränkt sich in Salzburg nicht auf die drei da-Ponte-Opern, Die Entführung aus dem Serail und Die Zauberflöte, sondern beinhaltet auch die seltener gespielten Werke. Die erste Opernaufführung der Festspiele war der Don Giovanni unter der musikalischen Leitung von Richard Strauss am 14. August 1922 – ein Gastspiel der Wiener Staatsoper im Salzburger Landestheater. Dank der Wiener Philharmoniker, die in Salzburg alljährlich in erster Besetzung vier bis fünf Opernproduktionen spielen, sind die Interpretationen der Mozart- und Strauss-Opern von exzeptioneller orchestraler Qualität.

Das Salzburger Repertoire wurde – zuerst durch Bruno Walter, Arturo Toscanini und Karl Böhm, schließlich durch Herbert von Karajan – schrittweise erweitert: Walter dirigierte erstmals bei den Salzburger Festspielen Opern von Richard Wagner und Hugo Wolf, Gluck und Donizetti. Toscanini etablierte 1935 Falstaff als genuine Salzburger Festspieloper. Böhm stellte 1951 und 1971 Alban Bergs damals kaum gespielte Oper Wozzeck vor, somit einen Exponenten der Zwölftontechnik. Karajan schließlich popularisierte mit einer breiten Palette weiterer Verdi-Opern, mit Puccinis Tosca und Bizets Carmen das Programm.

Die Frühwerke der Oper und das Barock haben recht früh ihren Platz im Salzburger Spielplan gefunden. Gluck wird in Salzburg seit 1930 und Händel seit 1984 szenisch aufgeführt. In den Jahren 1968 bis 1973 erfreute sich Cavalieris selten gespielte Rappresentazione di anima et di Corpo in einer Modellinszenierung von Graf/Colosanti/Moore höchsten Publikumsinteresses. 1971, 1985 und 1993 wurden alle erhaltenen Monteverdi-Opern in Salzburg vorgestellt.

Im Laufe der Zeit haben die Salzburger Festspiele mit nahezu allen großen Opernhäusern der Welt (Wiener Staatsoper, Scala, La Fenice, Opéra de la Bastille, La Monnaie, Metropolitan Opera, Mariinski-Theater) und einigen wichtigen Festivals (Aix-en-Provence, Maggio Musicale Fiorentino) kooperiert. Zumeist wurden diese Co-Produktionen in Salzburg erarbeitet und waren oft noch viele Jahre später an wichtigen Opernhäusern zu sehen wie zum Beispiel Robert Wilsons exemplarische Pelléas-et-Mélisande-Inszenierung aus dem Jahr 1997, die gemeinsam mit der Operá de Paris produziert und noch im Jahr 2012 in Madrid und Barcelona aufgeführt wurde. 2014 stand neben der Uraufführung der Oper Charlotte Salomon von Marc-André Dalbavie auch La Cenerentola, ein neuer Don Giovanni und ein neuer Rosenkavalier auf dem Programm. Außerdem wurden Il trovatore (mit Anna Netrebko und Plácido Domingo) und – erstmals in Salzburg – Schuberts Fierrabras (in einer Peter-Stein-Inszenierung) gegeben.

Die Konzerte der Salzburger Festspiele stellen seit 1921 eine wichtige Säule des Festivals dar. Initiiert von Bernhard Paumgartner, dem späteren Präsidenten der Festspiele, fanden damals vier Orchesterkonzerte, drei Kammerkonzerte, eine Serenade und ein Konzert geistlicher Musik statt. Seit 1925 werden auch Liederabende, seit 1926 auch Solistenkonzerte veranstaltet. Seit 1927 zählt Mozarts c-Moll-Messe in der Stiftskirche St. Peter zu den Fixpunkten der Festspiele, seit 1949 auch die Mozart-Matineen im Mozarteum, beide wiederum von Bernhard Paumgartner initiiert.

Zentral sind die großen Orchesterkonzerte, oft auch mit Chören, Gesangs- oder Instrumentalsolisten. Die Wiener Philharmoniker bestreiten seit 1922 die Mehrzahl der Orchesterkonzerte und eröffnen auch alljährlich das Konzertprogramm. Wichtiges Charakteristikum der Salzburger Festspiele ist der Qualitätsanspruch bei Dirigenten und Solisten. Seit Ende der 1950er Jahre gastieren auch regelmäßig die besten Orchester aus ganz Europa, Nord- und Südamerika, Israel und Japan in Salzburg, zuerst die Berliner Philharmoniker, das Concertgebouworkest Amsterdam und das New York Philharmonic Orchestra, schließlich sämtliche weiteren namhaften Orchester der Welt. Gegenwärtig sind in einem Sommer zwischen zehn und fünfzehn Orchester in Salzburg zu hören, darunter auch führende Jugendorchester, Kammerorchester und Barockensembles, sowie auf zeitgenössische Musik spezialisierte Orchester und Musikervereinigungen.

Im Jahr 2012 hat der damalige Intendant Alexander Pereira die Ouverture spirituelle begründet, eine Konzertreihe mit geistlicher Musik verschiedener Konfessionen als Vorprogramm der eigentlichen Festspiele. 2013 gastierte das venezolanische Musikprojekt El Sistema mit vier Orchestern, einem Blechbläserensemble, zwei Chören und einem Streichquartett in Salzburg, El Sistema musizierte bei der Eröffnungsfeier, in zehn Konzerten und einer Kinderkonzertprobe. 2013 wurden sämtliche Symphonien Mahlers aufgeführt, 2014 standen alle neun Symphonien Bruckners auf dem Programm.

Das Schloss Herrenhausen ist ursprünglich ein Bauwerk des Barock aus dem 17. Jahrhundert. Es ist Bezugs- und Ausgangspunkt für die Planung und Gestaltung des Großen Gartens in Hannover. Im 19. Jahrhundert erfolgte eine Umgestaltung in Sinne des Klassizismus. Infolge der Luftangriffe auf die Stadt Hannover während des Zweiten Weltkrieges brannte das Hauptgebäude am 18. Oktober 1943 vollständig ab. In den Jahren 2011/2012 wurde mit finanzieller Hilfe der VolkswagenStiftung das klassizistische Schloss rekonstruiert.[1] Es wurden ein Tagungszentrum und ein Museum eingerichtet und im Jahr 2013 eröffnet.

Die ersten Teile des Gebäudes entstanden ab etwa 1640 durch schrittweisen Um- und Ausbau eines Gutshofs zum Lusthaus. Um 1670 ist die für das Herrenhäuser Schloss typische Dreiflügelanlage, die sich zum südlich anschließenden Großen Garten öffnet, bereits erkennbar. Der Hof des Fachwerkbaus ist über ein Tor erreichbar, das in der Mittelachse des zweigeschossigen Hauptgebäudes liegt. Toreinfassung, Balkon und Gaube betonen die Mittelachse der Nordfassade an der vorbeiführenden Landstraße. Hofseitig flankiert eine zweiläufige Freitreppe die Durchfahrt. Sie führt ins Piano nobile. Die eingeschossigen Seitenflügel wurden als Stallungen, Scheunen und Unterkünfte für das Dienstpersonal genutzt.[2]

Unter Herzog Johann Friedrich erfolgte ab 1676 der entscheidende Ausbau zum Sommerschloss durch Marinus Cadart. Der Wohntrakt wurde zur Aufnahme repräsentativer Wohn- und Gesellschaftsräume verbreitert und aufwendig ausgestattet. Zentrale Bedeutung erlangte der über der Durchfahrt gelegene Mittelsaal. Trotz seiner geringen Größe war er nun Mittelpunkt des höfischen Lebens. Der Ausblick auf den wachsenden Garten, als ein Stück kunstfertig durchgestalteter und somit beherrschter Natur veranschaulichte in diesem Raum, an Stelle eines Bildprogramms, die Macht des Regenten. Die landwirtschaftliche Nutzung der Seitenflügel gab man auf, um hier Winterquartiere für frostempfindliche Pflanzen, also eine erste Orangerie einzurichten. Beide leicht divergenten Flügel erhielten mit Blei abgedichtete begehbare Flachdächer. Von ihnen aus erweiterte sich der Blick auf den Garten. Neben ihren Kopfenden entstanden – dem Garten zugewandt – die Große Kaskade und die Grotte. Sie erlaubten über die Dachterrassen einen direkten Gartenzugang von den Wohnräumen aus. Westlich an den Haupttrakt schloss sich nun der Küchenflügel an. Vor der Nordseite des Schlosses legte Cadart den Ehrenhof mit seiner halbrunden Einfassungsmauer an. Vorbild war, wie für die gesamte Schlossanlage, der Villenbau der italienischen Renaissance.[3]

1683 wurde im Schloss der spätere britische König Georg II. geboren.

Um 1688 begann Herzog Ernst August, in Konkurrenz zum fast vollendeten Schlossgebäude in Salzdahlum, mit der Planung einer großzügigen neuen Schlossanlage für Herrenhausen. Sein Projekt war von den Villen des Venetos und vor allem von Andrea Palladios nicht realisierten Villa Trissino inspiriert. Den herzöglichen Entwurf brachte Johann Peter Wachter als Bauplan für ein Holzmodell zu Papier, den sein Bruder Johann Heinrich Wachter umsetzte. In einem ersten konkreten Ausbauschritt entstand das Galeriegebäude.[4]

Während seiner Regentschaft verfolgte Kurfürst Georg Ludwig ab 1698, im Gegensatz zu seinem Vater, mit dem Ausbau der Wasserspiele ein anderes Bauziel, um seinen Ruf zu mehren. Der Bau der großen Schlossanlage unterblieb. Georg Ludwig begnügte sich angesichts der bevorstehenden Fertigstellung des Gartens damit, das Schloss zwischen 1704 und 1706 grundlegend instand zu setzen. Unter der Aufsicht von Graf Giacomo Querini und der Bauleitung des aus Venedig stammenden Architekten und Malers Tommaso Giusti erhielt das Schloss eine zeitgemäßere, weiterhin italienisch geprägte Erscheinung. Die Fassade bekam eine neue Verputzdekoration, die gequaderte Fenstereinfassungen und Eckeinfassungen nachahmte. Kurze Kopfbauten oberhalb der Seitenflügel ergänzten nun den Wohntrakt. Die neue Dienstwohnung des Kastellans, Gästewohnungen und Unterkünfte für Bedienstete wurden der halbrunden Ehrenhofmauer vorgelagert. Dieser Umbauphase entstammen die noch heute vorhandenen Sandsteinpfeiler und schmiedeeisernen Gitter, die den Gartenhof vom Großen Parterre trennen.[3]

1725 erneuerte Tobias Henry Reetz die Fassade des alten Fachwerkschlosses, wodurch weiterhin der Anschein eines Massivbaus erhalten blieb. Von Reetz ist außerdem ein nicht umgesetzter Entwurf für ein größeres Schloss vorhanden. Ein Neubau sollte das als unbefriedigend empfundene Verhältnis zwischen der Größe des vollendeten Gartens und dem noch auf den deutlich kleineren Lustgarten bezogenen Gebäude aus der Zeit Herzog Johann Friedrichs aufheben. Trotz weiterer Neu- und Umbaupläne der späteren Hofarchitekten blieb unter Georg II., der 1683 in Herrenhausen geboren wurde, die bauliche Situation des Schlosses erhalten.[5]

Während der Regentschaft Georg III., der nie in Herrenhausen war, wurde 1780 unter Leitung des Hofmaurermeisters Johann Georg Täntzel sämtliche barocke Fassadendekoration vom Schloss entfernt. Der Unterhaltungsaufwand für einen aufwendigen Verputz des Fachwerks war zu hoch.[6]

Ab 1818 gab Hofbaurat Georg Ludwig Friedrich Laves dem Schloss ein klassizistisches Aussehen. Die Fassaden erhielten eine Putzquaderung. Die mittlere Fensterachsen der beiden Längsfassaden gestaltete Laves als nur wenig heraustretende Risalite neu. Auf der Gartenseite hob er den Mittelrisalit nur wenig hervor. An der Nordfassade hinterlegte Laves den flachen Giebel hingegen mit einer figurengeschmückten hohen Attika. Den Haupteingang, hinter dem sich jetzt an Stelle der Durchfahrt ein Vestibül befand, hob er mit einem säulengetragenen Balkon hervor. Hinter einer hohen Attika oberhalb der gesamten Fassade verdeckte er weite Teile des Dachs.[7]

Im Oktober 1821 besuchte König Georg IV. Hannover. Für den dreiwöchigen Aufenthalt passte Laves das Schloss zeitgemäßen Wohnverhältnissen nach gehobenen englischen Standard an. Es wurden Spültoiletten und Teeküchen eingerichtet, ein Speisesaal im Obergeschoss geschaffen und der Küchenbereich renoviert. Viele der alten Raumdekorationen blieben aber erhalten.[7]

Seit die hannoverschen Könige ab 1837 wieder in Hannover residierten, wurde das Schloss für repräsentative Dîners und Empfänge genutzt. Ab 1857 nutzte Georg V. Herrenhausen wieder als Sommerresidenz, später, während des Baus des Welfenschlosses, auch als Residenz.[8] Bis zu seiner Zerstörung bei einem Luftangriff in der Nacht des 18. auf den 19. Oktober 1943 blieb das Schloss in seiner von Laves geschaffenen Erscheinung.[7] Das in großen Teilen aus verkleidetem Holzfachwerk bestehende Hauptgebäude brannte ab – nur die Freitreppe, Teile der Galerie und einige Nebengebäude blieben erhalten. In den folgenden Jahren verfielen die Gebäude und wurden später fast vollständig abgetragen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es verschiedene nicht umgesetzte Vorschläge zum teilweisen oder vollständigen Wiederaufbau des Schlosses. Zwei Vorschläge, die im April und Mai 1958 von Oberbaurat Karl Cravatzo vorgetragen wurden, sahen ein Schlosshotel vor. Ein Jahr später entwarf Otto Fiederling ein Museum für bildende Künste mitsamt einer Kunsthalle. 1962 ging das Trümmergrundstück des Schlosses aus dem Eigentum der hannoverschen Linie der Welfen auf die Stadt Hannover über. 1963 sollte nach einem Vorschlag von Cravatzo die Musikhochschule den Schlossplatz einnehmen. Wiederum ein Jahr später sollte eine Aussichtstribüne mit Restaurant namens Bella Vista nach einem Entwurf des Architekten Arne Jacobsen entstehen. 1977 schlug der damalige Ministerpräsident Ernst Albrecht vor, das Herrenhäuser Schloss wieder aufzubauen. Im Jahr darauf hatten die Ingenieure Jürgen Haack und Peter Krüger die Idee, eine bepflanzte Aussichtsplattform zu schaffen.

1986 schrieb der zwischen der Stadt Hannover und dem Land Niedersachsen geschlossene Kulturvertrag eine bauliche, auf den Großen Garten abgestimmte Ergänzung fest. Es folgten eingehende historische Analysen und denkmalpflegerische Überlegungen als Vorbereitung für einen Architektenwettbewerb, der jedoch aus finanziellen Gründen nicht stattfand.[9]

Im November 2007 wurden Verhandlungen zwischen der Stadt Hannover und der VolkswagenStiftung über den Wiederaufbau des Schlosses Herrenhausen bekannt. Im Juli 2009 wurde zwischen der Stadt und einer stiftungseigenen Gesellschaft ein über 99 Jahre laufender Erbbaurechtsvertrag geschlossen. Auf dieser Basis wurde die Fassade des klassizistischen Laves-Schlosses aus Mitteln der Volkswagenstiftung rekonstruiert. Die Pläne lieferte das Hamburger Büro JK – Jastrzembski Kotulla. Der Bau kostete etwas über 25 Millionen Euro[10].

Der Grundstein für das Schloss wurde am 6. Juni 2011 gelegt, die Eröffnung wurde am 18. Januar 2013 mit einem Festvortrag des Präsidenten des Bundesverfassungsgerichtes Andreas Voßkuhle gefeiert.[11][12]

Sport

Sport

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Art

Art

Lower Saxony

Lower Saxony

Music charts

Music charts

Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt

Geography

Geography

Music

Music

Performing Arts

Performing Arts

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern

Important port

Important port