Deutsche Enzyklopädie

Hessen

Hessen

Alsfeld (![]() Aussprache?/i) ist eine Stadt im mittelhessischen Vogelsbergkreis im Zentrum des Bundeslandes Hessen.

Aussprache?/i) ist eine Stadt im mittelhessischen Vogelsbergkreis im Zentrum des Bundeslandes Hessen.

Vor genau 800 Jahren erhielt Alsfeld Stadtrechte. Aufgrund seiner zentralen Lage an einer Handelsstraße (Frankfurt/Leipzig) war Alsfeld vom Mittelalter bis in die Frühe Neuzeit ein bedeutender Handelsplatz. Der durch die Verheerungen des Dreißigjährigen Krieges und Verlagerung der Handelsrouten verursachte wirtschaftliche Bedeutungsverlust und Stillstand trugen zur weitgehenden Erhaltung des Stadtbildes mit seinen über 400 Baudenkmälern bei und machten Alsfeld letztlich zu einem Ziel des Kulturtourismus.

Alsfeld liegt im Nordteil des Vogelsbergkreises am Südwestrand des Knüllgebirges, am Westhang des Alsfelder Beckens. Die Stadt befindet sich westlich der Mündung der Eifa in den Oberlauf der Schwalm.

Die nächsten größeren Städte sind Bad Hersfeld, etwa 39 km im Osten, Fulda, ungefähr 44 km im Südosten, Gießen, zirka 52 km im Westen und Marburg, etwa 43 km im Nordwesten gelegen.

Die Alte Oper am Opernplatz in Frankfurt am Main ist ein Konzert- und Veranstaltungshaus. Sie wurde 1873 bis 1880 als Opernhaus der Städtischen Bühnen erbaut und bei einem Luftangriff 1944 zerstört. Während die Oper Frankfurt 1951 eine neue Spielstätte am Theaterplatz erhielt, blieb das Opernhaus noch lange Ruine. Erst 1976 begann der Wiederaufbau, der 1981 abgeschlossen war.

Die Planungen für ein neues Opernhaus

Frankfurts erster fester Theaterbau, das 1782 eröffnete Comoedienhaus am Theaterplatz, genügte mehr als 80 Jahre lang den Anforderungen der Frankfurter Bürgerschaft. Im Parkett, den Parkettlogen, zwei Rängen und einer Galerie bot es etwa 1000 Sitzplätze. Noch 1854 wehrten sich die Bürger erfolgreich gegen Pläne für einen Neubau.[1]

Nach der Annexion der Freien Stadt Frankfurt durch Preußen sorgte der Frankfurter Receß vom März 1869 für eine neue Diskussion.[2] Die zwangsweise Eingliederung der ehemals souveränen Stadt in die preußische Provinz Hessen-Nassau wurde von der selbstbewussten Frankfurter Bürgerschaft als Demütigung empfunden. Die wirtschaftlichen Aussichten der auf Handel und Finanzwirtschaft angewiesenen Stadt waren unsicher, zumal ihre Finanzen durch eine von Preußen erhobene enorme Kriegskontribution von 5,8 Millionen Gulden belastet waren, die von den nur rund 8000 steuerpflichtigen Bürgern aufzubringen waren. Mit dem Gesetz vom März 1869 erhielt Frankfurt nicht nur die Kontribution zurück, sondern darüber hinaus eine Entschädigung von drei Millionen Gulden für das vom preußischen Staat beanspruchte staatliche Vermögen der Freien Stadt. Am 14. Dezember 1869 regte der vom preußischen König bestellte neue Oberbürgermeister Daniel Heinrich Mumm von Schwarzenstein den Neubau eines Theaters an. Am 23. Dezember 1869 versammelte sich daraufhin eine Gruppe von 67 vermögenden Bürgern im Saalbau und gründete einen Förderverein für den Theaterneubau. Bis zum 12. Januar 1870 kamen Spenden in Höhe von 480.000 Gulden zusammen. Das Opernhaus steht damit am Anfang einer Reihe repräsentativer Bauprojekte der Gründerzeit nach dem Frieden von Frankfurt 1871, mit dem die Stadt ihren politischen Bedeutungsverlust kompensierte.

Bauprojekt

Zu Beginn der Planung hatte Frankfurt etwa 80.000 Einwohner, die schon bis 1873 auf 100.000 anwuchsen. Dementsprechend plante man den Neubau für etwa 2000 Zuschauer auszulegen, doppelt so groß wie das bisherige Theater. Als Vergleichsbauten zog man das von Carl Ferdinand Langhans erbaute Königliche Opernhaus in Berlin, das gleichfalls von Langhans erbaute Leipziger Opernhaus und das Stadttheater Hamburg von Carl Ludwig Wimmel heran. Als Ergebnis plante man für den Frankfurter Neubau eine Grundfläche von 33.000 Quadratfuß, davon 14.000 für das Auditorium, 13.000 für das Bühnenhaus und 6000 für die Nebenräume einschließlich Treppen, Foyer und Vestibül. Die Baukosten schätzte man auf etwa 18 bis 20 Gulden pro Quadratfuß, was Gesamtkosten von etwa 660.000 Gulden ergab.[3] Im Parterre, I. und II. Rang sollten insgesamt 85 Logen entstehen, von denen 67 lebenslang für die Mitglieder des Fördervereins reserviert sein sollten. Als Bauplatz war zunächst der Rahmhof in der nordwestlichen Neustadt vorgesehen, dessen aus der frühen Neuzeit stammende Häuser abgerissen werden sollten, um einen rechteckigen Platz von 300 Fuß Breite und 450 Fuß Länge zu schaffen. Nach einer etwa sechsmonatigen Planungsunterbrechung während des Krieges von 1870 schrieb die Stadt Anfang 1871 eine beschränkte Konkurrenz aus. Die zunächst angefragten Gottfried Semper und Friedrich Hitzig lehnten aus Zeitmangel ab, stellten sich jedoch für das Schiedsgericht zur Verfügung. Nunmehr wurden Johann Heinrich Strack (Berlin), Gustav Gugitz (Wien), Gédéon Bordiau (Brüssel), Otto Brückwald (Altenburg) und Heinrich Burnitz (Frankfurt am Main) zur Teilnahme eingeladen. An die Stelle von Gugitz, der aus Krankheitsgründen absagte, trat der Berliner Architekt Richard Lucae. Am 14. August 1871 trat das Schiedsgericht zur Prüfung der fünf eingegangenen Entwürfe im Saalbau zusammen. Es wählte einstimmig Lucaes im Stil der Neorenaissance gehaltenen Entwurf, verlangte jedoch einige Änderungen, die die Treppenanlage und den Logensaal betrafen. Außerdem entschied es, die ausgelobte Prämie von 1250 Talern für den Siegerentwurf auf 500 Taler zu reduzieren, „da das von uns bevorzugte Projekt nicht in allen Stücken entsprechend befunden worden war“. Die restliche Prämie empfahl es „als besondere Anerkennung ihrer Leistungen an die Herren Mitconcurrenten zu vertheilen.“[4]

Am 5. Januar 1872 legte Lucae die überarbeiteten Pläne vor. Er vergrößerte den Portalbau, um Platz für die von der Kommission gewünschten Repräsentationsräume zu schaffen. Anfang 1872 schlug die Handelskammer Frankfurt einen Grundstückstausch vor. Sie hatte für den Neubau der Börse ein Grundstück vor dem Bockenheimer Tor erworben und bot es der Theaterbaukommission im Tausch gegen den Rahmhof an. Da auch Lucae den Tausch nachdrücklich befürwortete, nahm die Kommission das Angebot an. Der Standortwechsel erforderte eine erneute Überarbeitung der Pläne. Am 31. Mai 1872 nahm der Magistrat Lucaes dritten Entwurf ab.

Am 6. Juni 1872 genehmigte die Stadtverordnetenversammlung das Projekt am neuen Standort in den Wallanlagen. Zuvor hatte es bereits in der Presse scharfe Kritik am Fehlen detaillierter Pläne und einer belastbaren Baukostenkalkulation gegeben. Die Kritik richtete sich allerdings gegen den Architekten, nicht gegen die luxuriösen Wünsche der Baukommission. „Wenn Herr Professor Lucae, dem doch die Leitung des ganzen Baus übertragen werden soll, außer Stande wäre, vor Beginn des Werkes einen detaillierten Kostenvoranschlag vorzulegen, dann kann ihn die Stadt – seine künstlerische Begabung in Ehren – als praktischen Baumeister nicht brauchen. Jeder Baumeister, der den Plan zu einem Gebäude entworfen hat, und seine innere und äußere Erscheinung genau kennt, muß einen solchen Kostenvoranschlag liefern können; zu dem lächerlichen Rechenexempel aber, das die Theaterbaukommission aufgestellt hat, würde ein beliebiges Schulkind zu gebrauchen sein.“[5] Tatsächlich lag zu diesem Zeitpunkt nur eine grobe Schätzung der Baukosten von etwa 1,8 Millionen Mark vor.

Wesentliche Details der Bauausführung waren noch ungeklärt, beispielsweise die genaue Anzahl und Lage der Logen, Sitz- und Stehplätze sowie der Zugänge und Treppen. Im Frühjahr 1873 begannen erste Erdarbeiten auf dem Bauplatz. Der Planer des Heizungs- und Lüftungssystems zog sich aus dem Projekt zurück, sein Nachfolger starb, ehe er die Planung fertigstellen konnte. Eine Ausschreibung der Lüftungsanlage unter fünf Wettbewerbern erbrachte kein brauchbares Ergebnis. Im Mai 1874 mussten die Bauarbeiten deshalb für etwa ein Jahr unterbrochen werden. Albrecht Becker, ein Schüler Lucaes, übernahm die Bauleitung und arbeitete die Planung der Heizung und Lüftung selbst nach dem Vorbild des Wiener Opernhauses aus. Mittlerweile war der fünfte Baukredit verbraucht und die Baukosten übertrafen alle Erwartungen. Als Lucae am 26. November 1877 unerwartet starb, war der Bau erst im Rohbau fertiggestellt. Edgar Giesenberg übernahm die Ausführung der Innenausstattung nach Lucaes Entwürfen. Er signierte alle seine Entwürfe bescheiden mit Lucae invenit, Giesenberg sculpsit („Lucae hat es entworfen, Giesenberg ausgeführt“).

Die Auseinandersetzung um die Baukosten brachte den kunstsinnigen Oberbürgermeister Mumm von Schwarzenstein, der das Projekt initiiert und gegen alle Widerstände stets gefördert hatte, um seine Wiederwahl. Die Stadtverordnetenversammlung wählte am 13. November 1879 den sparsamen Verwaltungsexperten Johannes Miquel zu seinem Nachfolger. Mumm von Schwarzenstein schied mit dem Ablauf seiner Wahlperiode am 26. Februar 1880 aus dem Amt.

Opernhaus 1880–1944

Am 20. Oktober 1880 wurde das Gebäude mit Mozarts Oper Don Giovanni unter der musikalischen Leitung von Otto Dessoff eröffnet. Unter den geladenen Gästen zur Einweihung befand sich auch der deutsche Kaiser Wilhelm I. Intendant Emil Claar erinnerte sich später: „Beim Betreten des strahlenden Treppenhauses sah Kaiser Wilhelm, lange stehenbleibend, in die Höhe und sagte zu mir: ,Das könnte ich mir in Berlin nicht erlauben.‘ “[6]

Am 27. November 1882 lag die Endabrechnung vor. Einschließlich des benachbarten Dekorationshauses und der Außenanlagen waren 6.810.423,92 Mark ausgegeben worden, denen Einnahmen von 518.246 Mark aus dem Verkauf der Bauplätze am Opernplatz und an der Hochstraße und 857.142 Mark Zuschüsse der Logenmieter entgegenstanden. 5.433.035 Mark blieben somit zu Lasten des städtischen Haushaltes. Die Frankfurter Bürger standen dem Opernhaus deshalb anfangs reserviert gegenüber. So veranlasste die auf Platon zurückgehende Inschrift am Dachfries „Dem Wahren Schoenen Guten“ den Frankfurter Dichter Adolf Stoltze zu seiner mundartlichen Variante Dem Wahre, Scheene, Gute, die Berjerschaft muß blute. Aber der Bau wurde auch ein Symbol des gewachsenen Selbstvertrauens der Bürgerschaft unter der ungeliebten preußischen Herrschaft.

Das Opernhaus war Ort zahlreicher Uraufführungen, wie z. B. der von Carl Orffs Carmina Burana im Jahr 1937.

Kriegszerstörung

Im Zweiten Weltkrieg ging der Spielbetrieb unter Intendant Hans Meissner zunächst auch nach Beginn der Luftangriffe auf Frankfurt am Main weiter. Am 28. Januar 1944 senkte sich der Vorhang zum letzten Mal nach einer Vorstellung des Don Giovanni, dem Werk, mit dem das Opernhaus 1880 eröffnet worden war. Am Tag darauf wurde es so schwer beschädigt, dass keine Aufführungen mehr möglich waren. Die Stadt begann umgehend mit der Instandsetzung und wollte das Haus bis April wieder spielfähig machen. Noch während der Bauarbeiten wurde das an der Ostseite des Opernplatzes gelegene Kulissenhaus beim Luftangriff in der Nacht vom 18. zum 19. März 1944 getroffen. Es brannte völlig aus, die Feuerwehr konnte aber ein Übergreifen des Brandes auf das Opernhaus und die umliegenden Häuserblocks verhindern.

Bei einem weiteren schweren Luftangriff am 22. März 1944 trafen Sprengbomben den nordöstlichen Eckrisalit, der völlig zerstört wurde. Brandbomben setzten das Gebälk und die Ausstattung des Innenraums in Brand, der sich rasch ausbreitete und das ganze Gebäude ergriff. Fotos, die unmittelbar nach dem Einmarsch US-amerikanischer Truppen im März 1945 in der Ruine aufgenommen wurde, zeigen allerdings, dass vor allem das prunkvolle Treppenhaus den Brand einigermaßen überstanden hatte. Die marmorne Treppe war zwar von Trümmern des eingestürzten Daches und der Wände bedeckt, jedoch blieben eine Vielzahl der Kandelaber, Wandleuchter und Verzierungen unversehrt.[7] Dringend erforderliche Sicherungsarbeiten unterblieben jedoch, da die zerstörte Stadt andere Prioritäten hatte, um die Lebensmittel- und Wohnungsversorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Die Oper Frankfurt konnte im unzerstört gebliebenen Saal der Getreidebörse ihren Spielbetrieb am 29. September 1945 mit einer Aufführung von Tosca wieder aufnehmen.[8]

Im Juni 1946 erklärte Oberbürgermeister Kurt Blaum, dass an einen Wiederaufbau des Opernhauses vorerst nicht zu denken sei. Stattdessen solle die Oper in das bisherige Schauspielhaus verlegt werden, das eventuell später zu einem gemeinsamen Haus für Oper und Schauspiel ausgebaut und durch einen Flügelanbau ergänzt werden könne. Die Opernhausruine könne später, gemäß einem schon im Frühjahr 1946 veröffentlichten Vorschlag, zu einem Kongresszentrum mit einem Konzertsaal für 2000 Besucher umgestaltet werden.[8]

Konflikt um den Wiederaufbau

Die Wiederaufbaudiskussion zog sich über fast 30 Jahre hin. Statt die Ruine zu sichern, überließ sie der Magistrat 1946 Schrotthändlern zur Ausschlachtung. Über 400 Tonnen „wertlose Eisenteile“ wurden herausgebrochen und als „Schrott“ verwertet, darunter Stahlgerüste der Zuschauerränge, Versorgungsleitungen, die Kupferabdeckungen der Mauerkronen sowie alle erhaltenen Leuchter, Geländer und anderer Schmuck aus Buntmetallen.[9] Erst nach der Währungsreform 1948 gründete sich ein Kuratorium für den Wiederaufbau der Städtischen Bühnen unter Leitung von Oberbürgermeister Walter Kolb. Aus finanziellen Gründen konzentrierte sich der Magistrat zunächst auf die Wiederherstellung des Schauspielhauses, das als neue Spielstätte für die Oper vorgesehen war. Im Oktober 1949 bewilligte die Stadtverordnetenversammlung 1,4 Millionen DM für den ersten Bauabschnitt. Gleichzeitig gab es im Magistrat Überlegungen, die Opernhausruine ganz zu beseitigen und an ihrer Stelle einen Parkplatz anzulegen; zur Sicherung der Ruine seien 200.000 DM erforderlich, die nicht zur Verfügung stünden.[8]

Am 13. Februar 1950 beschloss der Magistrat sogar die Schließung der Städtischen Bühnen und die dauerhafte Einstellung aller Bauarbeiten. Nach öffentlichen Protesten und einer Unterschriftenaktion der betroffenen Künstler und der Frankfurter Tageszeitungen widerrief der Magistrat seine Entscheidung. Im Juli 1950 beendeten die Stadtverordneten diese „Frankfurter Theaterkrise“ und genehmigten weitere 2 Millionen Mark für den Weiterbau der Oper im alten Schauspielhaus, die am 23. Dezember 1951 mit einer Aufführung der Meistersinger von Nürnberg eröffnete.[10]

Der Wiederaufbau der Opernhausruine war damit auf absehbare Zeit politisch und finanziell unmöglich, da die Haushaltssituation der Stadt weiterhin angespannt blieb und kein weiteres kulturelles Großprojekt zuließ. Deshalb gründeten Frankfurter Bürger unter Führung des Stadtverordneten Max Flesch-Thebesius 1952 das Komitee „Rettet das Opernhaus.“ Ein 1952 im Auftrag Frankfurter Bauunternehmen erstelltes Gutachten ergab, dass die Ruine standfest und grundsätzlich für den Wiederaufbau geeignet war, aber durch die unsachgemäß durchgeführten Abbrucharbeiten von 1946 und die jahrelangen Witterungseinflüsse erheblichen Schaden erlitten hatte.

„Rettet das Opernhaus“

Ab Juli 1953 sammelte die Bürgerinitiative mit Hilfe der Polytechnischen Gesellschaft und namhafter Unterstützer aus der Frankfurter Bürgerschaft für den Wiederaufbau. Damals schrieb Thomas Mann an Flesch-Thebesius:

„Mit dem Frankfurter Opernhaus verbindet sich für mich die Erinnerung früher dramatischer Eindrücke. Auf einer Ferienreise mit meinen Eltern hörte ich dort, ein halber Knabe, zum ersten Mal Wagners ‚Fliegenden Holländer‘ – in einer nach meinen provinziellen Begriffen ganz wunderbaren Aufführung. Auch das Bild des Prachtbaus, in dem dies Wunder vor sich ging, prägte sich mir schon damals für immer ein … Das Kriegsschicksal des Bauwerkes, das doch wohl zum Besten gehört, was das historisch anlehnungsbedürftige 19. Jahrhundert vermochte, ging mir nahe, und ich empfinde mit den Kunstsachverständigen, die, was davon aufrecht geblieben, den glänzenden Mantel des Gebäudes, erhalten zu sehen wünschen … Rechnen Sie mich also, bitte, zu denen, für die die pietätvolle Erhaltung des Opernbaus, der noch in seinem gegenwärtigen schmerzlich mitgenommenen Zustand ein Glanzstück harmonischer Architektur bleibt, und den man geistvoll ‚die Schließe im kostbaren Gürtel des Stadtleibes‘, den Frankfurter Anlagen, genannt hat, eine wahre Herzenssache ist.“

– Thomas Mann: Brief von Thomas Mann an Max Flesch-Thebesius[11]

Bis April 1954 kamen 150.000 DM an Spenden zusammen. Trotz der prominenten Mentoren reichte das gesammelte Geld nicht einmal für die Sicherung der Ruine, geschweige denn für den Wiederaufbau. Ein im Oktober 1953 vorgestellter Entwurf von Gerhard Weber sah vor, die Fassade und das Treppenhaus zu erhalten und auf der Höhe des Foyers einen Konzertsaal von 50 mal 28 Metern für etwa 2000 Besucher zu schaffen; ein kleinerer Saal mit 600 Plätzen und ein intimes Theater mit rund 250 Plätzen sollten das Opernhaus zu einem Kulturzentrum umgestalten.[12] Weber bezifferte die voraussichtlichen Kosten auf 4,5 bis 5 Millionen DM; das städtische Baudezernat bezweifelte die Kostenberechnung und schätzte die Kosten auf 15 bis 18 Millionen.[12] Im September 1954 übergab Flesch-Thebesius die gesammelten 150.000 DM an Oberbürgermeister Kolb; der nahm das Geld an, verkündete jedoch eine Woche später, der Wiederaufbau des Opernhauses werde erst eingeleitet, wenn die Wohnungsnot behoben sei.[12] Die für ein provisorisches Dach fehlenden 23.000 DM wollte die Stadt zwar nicht aus eigenen Mitteln bereitstellen, ließ aber mit dem gespendeten Geld andere Sicherungsarbeiten an der Ruine durchführen.[13]

In der zweiten Hälfte der 1950er Jahre rückte die Oper Frankfurt unter ihrem Generalmusikdirektor Georg Solti wieder in die erste Reihe der europäischen Opernhäuser auf, während das Schauspiel immer noch auf seine engen, provisorischen Spielstätten angewiesen war. Das Hochbauamt lehnte den Wiederaufbau der Oper weiterhin ab und konzentrierte sich in diesen Jahren ganz auf den 1956 beschlossenen Umbau des von der Oper genutzten ehemaligen Schauspielhauses am Theaterplatz zur Theater-Doppelanlage. 1960 erfolgte die Grundsteinlegung, 1963 wurden das neue Schauspiel und das Kammerspiel eingeweiht.[10]

Das Opernhaus blieb bis auf weiteres Ruine. 1964 wurde die Bürgerinitiative „Aktionsgemeinschaft Opernhaus Frankfurt am Main e. V.“ mit hochrangigen Vertretern aus Wirtschaft, Gewerkschaften, Kultur und Frankfurter Bürgern unter Vorsitz von Fritz Dietz gegründet. In den ersten zwei Jahren konnten sieben Millionen D-Mark aufgebracht werden für die Erhaltung und Sanierung der Ruine. Bis zur Wiedereröffnung kamen 15 Millionen D-Mark an Spenden zusammen. Damit war dies die größte Bürgerinitiative der Bundesrepublik auf kulturellem Gebiet; am 15. März 1982 löste sie sich auf. 1965 sprach der damalige hessische Wirtschaftsminister Rudi Arndt bei einer Opernpremiere mit Dietz und wurde anschließend in der Frankfurter Rundschau zitiert: „Wenn Sie das Ding in die Luft sprengen, gebe ich eine Million für das Dynamit.“ So erhielt er seinen Spitznamen „Dynamit-Rudi“, den er später trotz aller Beteuerungen, er habe die Sprengung nie ernsthaft vorgeschlagen, nie wieder loswurde.[14]

Wiederaufbau

1968 begannen mit den inzwischen gesammelten Spenden dringend notwendige Reinigungs- und Erhaltungsarbeiten an der rußgeschwärzten Fassade. 1970 wurde Walter Möller zum Frankfurter Oberbürgermeister gewählt. Der linke Sozialdemokrat bekannte sich bereits in seiner Antrittsrede am 9. Juli zum Wiederaufbau der Alten Oper, den er schon zuvor öffentlich befürwortet hatte. Er bildete eine Beratergruppe aus einflussreichen Parteifreunden, darunter der Bankier Walter Hesselbach und die Architektin Inge Voigt. Außerdem berief er Hilmar Hoffmann zum Frankfurter Kulturdezernenten.

Nach Möllers überraschendem Tod 1971 wurde Arndt sein Nachfolger. Er brachte den Wiederaufbau endgültig auf den Weg. 1976 wurden Helmut Braun und Martin Schlockermann mit dem Wiederaufbau der Ruine als Konzert- und Kongresszentrum beauftragt. Arbeitsparole des Generalmanagers Ulrich Schwab war von allem das Beste, Modernste. Alleine das Engagement des Star-Akustikers Heinrich Keilholz verteuerte den Posten „Elektroakustik“ von 1,8 auf 2,8 Millionen D-Mark.[15]

Unter der Intendanz von Ulrich Schwab wurde das Haus als „Alte Oper“ am 28. August 1981 im Beisein des damaligen Bundespräsidenten Karl Carstens mit Gustav Mahlers 8. Sinfonie feierlich wiedereröffnet. Frank Zappas letztes Projekt The Yellow Shark wurde im September 1992 vom Ensemble Modern unter der Beteiligung des Komponisten hier uraufgeführt.[16]

Heute finden dort regelmäßig Konzerte, auch konzertante Aufführungen, Kongresse und Gastspiele statt. Neben der Alten Oper bespielen vier Konzertveranstalter das Haus: die Frankfurter BachKonzerte, die Frankfurter Museums-Gesellschaft, der Hessische Rundfunk und die PRO ARTE Frankfurter Konzertdirektion.

Der holzgetäfelte Große Saal fasst ca. 2.500 Zuschauer. Darunter gibt es den Mozart-Saal mit ca. 700 Sitzplätzen, der für Kammermusik genutzt wird, und eine Reihe kleinerer Säle für Kongresszwecke. Zum 40-jährigen Jubiläum des Wiederaufbaus wurde zur Spielzeit 2021/2022 das Foyer in der Zwischenebene 2 neu gestaltet. Die früheren Garderobenbereiche wurden entfernt und die begehbare Fläche vergrößert. Unter dem Namen Clara Schumann Foyer soll es künftig auch für Publikumszwecke, beispielsweise für mediale Präsentationen, genutzt werden. Clara Schumann lebte seit 1878 als Klavierlehrerin am Hochschen Konservatorium im Westend nahe der damals im Bau befindlichen Oper.[17]

Darmstadt ( anhören?/i) ist eine kreisfreie Großstadt im Süden Hessens, Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Stadt gehört zum Rhein-Main-Gebiet und ist eines der zehn Oberzentren des Landes Hessen. Darmstadt hat rund 160.000 Einwohner und ist damit nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Kassel die viertgrößte Stadt des Landes Hessen. Die nächstgelegenen größeren Städte sind Frankfurt am Main und Offenbach, etwa 30 km nördlich, Wiesbaden und Mainz, etwa 40 km nordwestlich, Mannheim und Ludwigshafen am Rhein, etwa 45 km sowie Heidelberg etwa 55 km südlich. Sie trägt seit dem 13. August 1997 die amtliche Zusatzbezeichnung Wissenschaftsstadt,[2] mit dem sie sich bereits seit der Nachkriegszeit profiliert.

anhören?/i) ist eine kreisfreie Großstadt im Süden Hessens, Verwaltungssitz des Regierungsbezirks Darmstadt und des Landkreises Darmstadt-Dieburg. Die Stadt gehört zum Rhein-Main-Gebiet und ist eines der zehn Oberzentren des Landes Hessen. Darmstadt hat rund 160.000 Einwohner und ist damit nach Frankfurt am Main, Wiesbaden und Kassel die viertgrößte Stadt des Landes Hessen. Die nächstgelegenen größeren Städte sind Frankfurt am Main und Offenbach, etwa 30 km nördlich, Wiesbaden und Mainz, etwa 40 km nordwestlich, Mannheim und Ludwigshafen am Rhein, etwa 45 km sowie Heidelberg etwa 55 km südlich. Sie trägt seit dem 13. August 1997 die amtliche Zusatzbezeichnung Wissenschaftsstadt,[2] mit dem sie sich bereits seit der Nachkriegszeit profiliert.

Historisch war Darmstadt Landeshaupt- und Residenzstadt der Landgrafschaft, des Großherzogtums und des Volksstaats Hessen. Der Ruf als „Zentrum des Jugendstils“ geht unmittelbar auf die 1899 von Großherzog Ernst Ludwig eingerichtete Künstlerkolonie auf der Mathildenhöhe zurück, welche seit 2021 UNESCO-Weltkulturerbe ist.[3] Nach dem Luftangriff während des Zweiten Weltkriegs war ein Großteil der Alt- und Innenstadt zerstört. In der Stadt befinden sich eine Reihe von Hochschulen und Forschungseinrichtungen, wie die 1877 gegründete Technische Universität, die Hochschule Darmstadt, die Evangelische Hochschule und die Wilhelm Büchner Hochschule mit insgesamt circa 50.000 Studierenden. Zu den über 30 weiteren Forschungseinrichtungen gehören das GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung, das Europäische Raumflugkontrollzentrum (ESA/ESOC), die Europäische Organisation für die Nutzung meteorologischer Satelliten (EUMETSAT) und drei Institute der Fraunhofer-Gesellschaft.

Hinzu kommen zahlreiche Unternehmen und Einrichtungen der Kommunikations- und IT-Branche, die angewandte Forschung und Entwicklung betreiben. Dazu zählen unter anderem der zweitgrößte Standort der Deutschen Telekom, die Software AG und mit der Merck KGaA auch ein DAX-Konzern.[4] Die Stadt ist Heimat des Fußball-Zweitligisten SV Darmstadt 98. Darmstadt steht auf Platz 51 der größten Städte Deutschlands.

Germany

Germany

Eurovision Song Contest,ESC

Eurovision Song Contest,ESC

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

Financial

Financial

***Global Financial Center

***Global Financial Center

Women's Soccer World Cup 2011

Women's Soccer World Cup 2011

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

History

History

M 1500 - 2000 AD

M 1500 - 2000 AD

History

History

K 500 - 1000 AD

K 500 - 1000 AD

History

History

L 1000 - 1500 AD

L 1000 - 1500 AD

Hessen

Hessen

Silk road

Silk road

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Frankfurt am Main ist mit etwa 736.000 Einwohnern die größte Stadt Hessens und die fünftgrößte Deutschlands. Sie ist kreisfrei und bildet das Zentrum des Ballungsraums Frankfurt mit etwa 2,5 Millionen[2] Einwohnern (mit Offenbach, Hanau und dem Vortaunus). In der gesamten Metropolregion Rhein-Main leben etwa 5,5 Millionen Menschen.

Seit dem Mittelalter gehört Frankfurt am Main zu den bedeutenden städtischen Zentren Deutschlands. Im Jahr 794 erstmals urkundlich erwähnt, war es seit 1372 Freie Reichsstadt und bis 1806 Wahl-, seit 1562 auch Krönungsstadt der römisch-deutschen Kaiser. Der Krönungsweg führte vom Römerberg über den Markt zum Kaiserdom. Von 1815 an war Frankfurt am Main Freie Stadt. Hier tagten die Bundesversammlung des Deutschen Bundes und 1848/49 in der Paulskirche mit der Nationalversammlung das erste deutsche Parlament. Nach dem Deutschen Krieg wurde der zuvor fast 500 Jahre unabhängige Stadtstaat Frankfurt 1866 Bestandteil von Preußen. Durch die rasche Industrialisierung setzte ein Bevölkerungsschub ein. Seit 1875 zählte die Stadt über 100.000 Einwohner, seit 1928 mehr als 500.000, im Jahr 2013 erstmals über 700.000. Als Zeichen der Verpflichtung zur europäischen Einigung nennt sich Frankfurt seit 1998 Europastadt.[3]

Heute ist Frankfurt einer der wichtigsten internationalen Finanzplätze, bedeutendes Industrie-, Dienstleistungs- und Messezentrum und zählt zu den Weltstädten.[4] Frankfurt am Main ist Sitz der Europäischen Zentralbank, der Deutschen Bundesbank, der Frankfurter Wertpapierbörse, zahlreicher Finanzinstitute (darunter Deutsche Bank, Commerzbank, DZ Bank, KfW), der Aufsichtsbehörden BaFin und EIOPA und der Messe Frankfurt. Die Internationale Automobil-Ausstellung, die Frankfurter Buchmesse und die Musikmesse gelten als Weltleitmessen ihrer Sparten. Die Stadt ist zudem Sitz der Sportverbände Deutscher Olympischer Sportbund, Deutscher Fußball-Bund und Deutscher Motor Sport Bund.

Dank seiner zentralen Lage ist Frankfurt am Main ein europäischer Verkehrsknotenpunkt. Der Flughafen gehört zu den größten der Welt, der Hauptbahnhof ist ein zentraler Bahnknotenpunkt und das Frankfurter Kreuz der meistbefahrene Straßenknotenpunkt Deutschlands. Darüber hinaus ist der DE-CIX in Frankfurt, gemessen am Durchsatz, der weltweit größte Internet-Knoten.

Eine Besonderheit für eine europäische Stadt ist die stetig wachsende Hochhaus-Skyline Frankfurts. Wegen der Ballung von Hochhäusern, die zu den höchsten Europas gehören, wird Frankfurt am Main mitunter als Mainhattan bezeichnet. Historische Wahrzeichen der Stadt sind das rekonstruierte Ensemble der Altstadt mit Römerberg samt Rathaus Römer, Dom-Römer-Areal und der Kaiserdom. Mehr als 40 Prozent des Stadtgebiets sind Parks und Landschaftsschutzgebiete, darunter der Frankfurter Grüngürtel mit dem seit 1372 im Besitz der Stadt befindlichen Frankfurter Stadtwald.

Das kulturelle Leben der Stadt ist wesentlich von bürgerlichen Stiftungen, Mäzenatentum und liberalen Privateninitiativen geprägt. Dazu gehören die Städtischen Bühnen mit den beiden Sparten Oper Frankfurt und Schauspiel Frankfurt, das Frankfurter Museumsufer, das Senckenberg Naturmuseum, die Schirn Kunsthalle und das Museum für Moderne Kunst, das Historische Museum und Goethes Geburtshaus in der Altstadt, die Alte Oper, das English Theatre, der Zoo und der Palmengarten. Die 1914 durch eine Bürgerstiftung als Königliche Universität gegründete Goethe-Universität ist die viertgrößte deutsche Hochschule nach Anzahl der Studenten. Sie brachte mehrere Leibniz- und Nobelpreisträger hervor. Darüber hinaus gibt es in der Stadt sieben weitere staatliche, kirchliche und private Hochschulen mit zusammen über 60.000 Studenten.

Die Stadt Fulda am gleichnamigen Fluss ist das Oberzentrum der Region Osthessen und die neuntgrößte Stadt Hessens. Sie ist die Kreisstadt des Landkreises Fulda und eine von sieben Sonderstatusstädten Hessens. Fulda ist die größte Stadt in der Region Osthessen und deren politisches und kulturelles Zentrum. Die Stadt gehört trotz Zugehörigkeit zum nordhessischen Regierungsbezirk Kassel zum Rhein-Main-Gebiet, eine der elf europäischen Metropolregionen in Deutschland.

Fulda war Sitz des Klosters Fulda und ist eine Hochschul-, Barock- und Bischofsstadt mit Bischofssitz des gleichnamigen Bistums. Wahrzeichen der Stadt ist der Dom St. Salvator.

Die Stadt Fulda liegt nahe der Mitte Deutschlands in Hessen; die Landesgrenzen zu Bayern und Thüringen liegen 15 km südsüdöstlich und 25 km östlich. Am Oberlauf des Flusses Fulda ist sie eingebettet in die Fuldaer Senke zwischen dem Fulda-Haune-Tafelland im Norden sowie den Mittelgebirgen Rhön im Osten und Vogelsberg im Westen. Das Stadtzentrum liegt auf 261,5 m[2] Höhe. Fulda gehört zum östlichen Teil des Rhein-Main-Gebietes.

Die nächste Großstadt ist das circa 71 km entfernte Hanau. Weitere Großstädte in der Umgebung sind im Südwesten Frankfurt am Main und Offenbach am Main, im Südosten Würzburg, im Nordosten Erfurt sowie im Norden Kassel. Außerdem befinden sich Bad Hersfeld, Gelnhausen, Gießen und Marburg in der Nähe.

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Berlin

Berlin

Germany

Germany

UEFA European Championship 2024

UEFA European Championship 2024

Hamburg

Hamburg

Hessen

Hessen

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Saxony

Saxony

Organisation

Struktur

Das Goethe-Institut unterhält mit Stand von 2021 Niederlassungen in zwölf Städten Deutschlands sowie 158 Institute und Verbindungsbüros in 98 Ländern.[5] Hinzu kommen etwa eintausend weitere Einrichtungen von ausländischen Kooperationspartnern weltweit, für die das Goethe-Institut eine finanzielle Förderung und/oder Maßnahmen der Beratung und Qualitätssicherung bereitstellt.

Organe

Rechtliche Grundlage des Goethe-Instituts ist die Vereinssatzung vom 21. September 2000. Diese sieht als Organe die Mitgliederversammlung, das Präsidium und den Vorstand vor. Die Mitgliederversammlung setzt sich aus Vertretern der Bundes- wie der Landesregierungen und des Bundestags sowie Personen des kulturellen Lebens zusammen. Das Präsidium besteht aus der ehrenamtlich tätigen Präsidentin, sechs von der Mitgliederversammlung gewählten Mitgliedern, je einem Vertreter des Auswärtigen Amts und des Bundesministeriums der Finanzen sowie drei Arbeitnehmervertretern. Die Mitgliederversammlung und das Präsidium nehmen vorwiegend Kontrollaufgaben wahr und sind für Beschlüsse über grundsätzliche Angelegenheiten zuständig. Der Vorstand besteht aus einem Generalsekretär (seit 2012: Johannes Ebert) und einem Kaufmännischen Direktor (seit 2017: Rainer Pollack); er führt die laufenden Geschäfte.[6] Aufgabe der Zentrale in München (mit Hauptstadtbüro in Berlin) ist die strategische Gesamtsteuerung, Evaluation und Qualitätssicherung sowie die fachliche Beratung der Institute im Ausland. Sie gliedert sich in sieben Abteilungen (Strategie und Evaluation (Stabsabteilung); Information; Kultur; Sprache; Personal; Finanzen; Zentrale Dienste) sowie in die Stabsbereiche Sonderaufgaben, Kommunikation und Marketing und Vertrieb. Die 158 Auslandsinstitute sind in 12 Regionen, die 12 Institute in der Bundesrepublik sind in der Region Deutschland zusammengefasst.[7]

Rahmenvertrag

Das Verhältnis des Goethe-Instituts zum Staat ist seit 1976 durch einen mit dem Auswärtigen Amt geschlossenen Rahmenvertrag geregelt. „Dieser Vertrag gilt zu Recht als Muster für die adäquate Regelung des Verhältnisses zwischen Mittlerorganisationen und staatlichen Instanzen.“ (Lit.: S. K. Schulte). In diesem Vertrag wird das Goethe-Institut vom Auswärtigen Amt „im Rahmen seiner verfassungsmäßigen Zuständigkeit für die auswärtige Kulturpolitik“ mit einem relativ konkreten Aufgabenkatalog betraut, auf Grundlage dessen es eigenverantwortlich für den Staat tätig wird. Neben individuell aufgezählten Arbeitsgebieten ermöglicht eine Generalklausel nach vorheriger Abstimmung mit dem Auswärtigen Amt auch weitere Beteiligungen an kulturellem Austausch mit dem Ausland. Als Grundnorm für das Verhältnis Auswärtiges Amt – Goethe-Institut kann § 2 Abs. 1 des Vertrages gelten. Danach arbeiten beide Partner bei der Ausführung der Vertragsaufgaben „eng zusammen.“ Ihren Bediensteten und Mitarbeitern machen beide Seiten eine „loyale Zusammenarbeit“ zur Pflicht. In Ausnahmefällen ist die unmittelbare Einwirkung auf die laufende Arbeit des Goethe-Instituts möglich. Eine Veranstaltung einer Zweigstelle im Ausland kann durch Veto des Leiters der örtlichen Auslandsvertretung verhindert werden. Das Auswärtige Amt kann bei politisch schädigendem Verhalten von Mitarbeitern im Ausland deren sofortige Suspendierung verlangen (Lit.: Schulte S. 121 f.).

Tätigkeit

Förderung der deutschen Sprache im Ausland

Die personell größte Mittlerorganisation der deutschen Auswärtigen Kultur- und Bildungspolitik hält eine breite Palette von Angeboten bereit: Ein Schwerpunkt ist der Unterricht „Deutsch als Fremdsprache“, der neben der Durchführung von Sprachkursen und -prüfungen auch die Erarbeitung von Lehrmaterialien sowie die Fortbildung von Deutschlehrern (etwa 1.700 Stipendien jährlich) umfasst. Auch nimmt es in diesem Bereich an wissenschaftlichen Forschungen und sprachenpolitischen Initiativen teil.

Alle zwei Jahre veranstaltet das Goethe-Institut die Internationale Deutscholympiade (IDO), auf der Deutschlernende aus aller Welt sich treffen und austauschen.[8]

Das Goethe-Institut ist ein zentraler Partner bei der Initiative „Schulen: Partner der Zukunft“. Das vom Auswärtigen Amt initiierte Projekt vernetzt weltweit mehr als 2000 Partnerschulen Deutschlands und ergänzt so das Netz deutscher Auslandsschulen und Schulen, die das Deutsche Sprachdiplom anbieten (Auswahl und Förderung betreut die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen (ZfA) mit). Im Rahmen der Initiative identifiziert und fördert das Goethe-Institut 700 Schulen[4] weltweit, die einen Schwerpunkt auf „Deutsch als Fremdsprache“ haben.

Sprachprüfungen

Das Goethe-Institut bietet folgende Sprachprüfungen an:

- Start Deutsch/Goethe-Zertifikat A1/A2 für die Niveaustufen A1 und A2 des Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen

- Goethe-Zertifikat B1 (früher Zertifikat Deutsch)

- Goethe-Zertifikat B2

- Goethe-Zertifikat C1 (früher Zentrale Mittelstufenprüfung)

- Goethe-Zertifikat C2 (früher Zentrale Oberstufenprüfung)

Internationale kulturelle Zusammenarbeit

Eine weitere zentrale Aufgabe des Goethe-Instituts ist die kulturelle Zusammenarbeit mit Menschen in anderen Staaten, etwa auf den Gebieten Literatur, Musik, Theater, Film, Tanz, Ausstellungen und Übersetzung. Hierzu organisiert es in Kooperation mit Partnern in den Gastländern Programme zu kulturellen und gesellschaftlichen Themen und liefert unter anderem auch Beiträge zu Festivals. Bei den Projekten an den Auslandsinstituten wirken Autoren, Musiker und andere Künstler aus Deutschland mit und fördern so den kulturellen und gesellschaftlichen Dialog der Bundesrepublik Deutschland mit der Welt.

Große Projekte des Goethe-Instituts zeigen regelmäßig, wie wichtig die europäische Zusammenarbeit ist. 2017 diskutierten bei der internationalen Konferenz European Angst in Brüssel unter anderem Herta Müller und Slavoj Žižek[9]; in London zeigten internationale Künstler für Collecting Europe ihre Zukunftsvisionen Europas[10]; in Weimar wurde ein Kultursymposium zum Thema Teilen und Tauschen veranstaltet.[11] Die zweite Ausgabe des Kultursymposiums vom 19. bis zum 21. Juni 2019 trug den Titel Die Route wird neu berechnet.[12] 2021 fand das Kultursymposium Weimar vom 16. Bis zum 17. Juni digital zum Thema Generationen statt.[13]

Regionale Einrichtungen, die mit dem Goethe-Institut einen Kooperationsvertrag abgeschlossen haben und sich verpflichtet haben, ihre Sprach- und Kulturarbeit nach den Grundsätzen und Qualitätsmaßstäben des Goethe-Instituts zu gestalten, werden als „Goethe-Zentren“ bezeichnet.[14]

Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes

Drittes Hauptziel ist die Vermittlung eines aktuellen Deutschlandbildes, unter anderem durch Bibliotheken, Informationszentren, Diskussionsforen, vielfältige Publikationen, CD-Verleih, umfassende Webseiten auf Deutsch und in den Landessprachen der Gastländer sowie durch Besucherprogramme. Somit wird auch der internationale Diskurs zu Schlüsselthemen der zunehmend globalisierten Gesellschaft gefördert. Groß angelegte Deutschlandjahre und -wochen in Zusammenarbeit mit dem Auswärtigen Amt und anderen Partnern vermitteln ein umfassendes Bild von Gesellschaft, Wirtschaft, Kultur und Wissenschaft in Deutschland.

Regionale Schwerpunkte

Verstärkt hat das Goethe-Institut seine Aktivitäten in den vergangenen Jahren unter anderem in Afrika. Die vom Auswärtigen Amt initiierte „Aktion Afrika“ stellt zusätzliche Finanzmittel für neue Projekte, Institute und mehrere Verbindungsbüros, sowie Sprachlernzentren zur Verfügung. Institute bzw. Verbindungsbüros konnten so in Daressalam, Luanda, Kano, Ouagadougou, Kigali, Harare und Lilongwe eröffnet werden. In Indien, wo 2011/2012 ein großes Deutschlandjahr stattfand, führen die Niederlassungen die Zusatzbezeichnung „Max Müller Bhavan“ nach dem dort bekannten deutschen Indologen.

Regelmäßig finden weltweit Deutschlandjahre statt. 2017 wurde in Mexiko die deutsch-mexikanische Freundschaft gefeiert; 2018 fand ein Deutschlandjahr in den USA statt.[15]

In den Jahren 2004–2009 betrieb das Goethe-Institut das Goethe-Informationszentrum Pjöngjang in der nordkoreanischen Hauptstadt.

Geschichte

Das Goethe-Institut wurde 1951 als Nachfolger der 1925 gegründeten Deutschen Akademie errichtet. Ursprünglich sollte es zur Ausbildung ausländischer Deutschlehrer in Deutschland dienen. 1952 konnte das erste Goethe-Institut in Athen eröffnet werden. 1953 begannen die ersten Sprachkurse, im gleichen Jahr übernahm das Goethe-Institut Aufgaben zur Förderung von Deutsch als Fremdsprache im Ausland. Auf Initiative des damaligen Leiters der Kulturabteilung des Auswärtigen Amtes, Dieter Sattler, wurden ab 1959–1960 nach und nach alle staatlichen westdeutschen Kulturinstitutionen im Ausland Teil des Goethe-Instituts. 1968 begann das Goethe-Institut seine kulturelle Programmarbeit.[1]

Im Zuge des Beginns dialogischer und partnerschaftlicher Kulturarbeit als dritter Säule der deutschen Außenpolitik unter Willy Brandt erlebte das Goethe-Institut Anfang der siebziger Jahre einen weiteren Bedeutungszuwachs. 1976 wurde der Rahmenvertrag mit dem Auswärtigen Amt unterzeichnet. 1980 trat ein neues Standortkonzept für die Institute in Deutschland in Kraft, das eine stärkere Berücksichtigung von Groß- und Universitätsstädten zur Folge hatte.

Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs 1989 weitete das Goethe-Institut seine Aktivitäten verstärkt auf Osteuropa aus; es kam zu zahlreichen Institutsneugründungen in den Hauptstädten, aber auch in St. Petersburg oder Nowosibirsk. Nach der Fusion mit Inter Nationes (einem 1952 in Bonn vom Bundespresseamt gegründeten Verein zur Herstellung und zum Vertrieb von Informationsmaterial über deutsches Kulturgut im Ausland) am 21. September 2000, führte das Goethe-Institut von Januar 2001 bis Juli 2003 den Namen Goethe-Institut Inter Nationes. Im August 2021 feierte das Institut sein 70-jähriges Bestehen, wozu eine Übersicht mit multimedialen Elementen zur Geschichte und den Aktivitäten in den verschiedenen Etappen seiner Entwicklung veröffentlicht wurde.[16]

Der Name Messeturm ergibt sich aus dem Standort an der Friedrich-Ebert-Anlage unmittelbar neben dem Eingang City zum Messegelände. Er steht jedoch außerhalb des Messegeländes und wird nicht für Messeveranstaltungen genutzt.

Der Messeturm wird oft fälschlicherweise im Stadtteil Gallus verortet, da die Friedrich-Ebert-Anlage als gefühlte Grenze zwischen den Stadtteilen Gallus und Westend angesehen wird, tatsächlich gehört das gesamte östliche Messegelände bis zur S-Bahn noch zum Stadtteil Westend-Süd.

1985 richtete die Messe Frankfurt einen Architektenwettbewerb aus, mit dem Ziel, einen neuen Büroturm zu erstellen, der das Wahrzeichen der Messe werden sollte. Das in Chicago ansässige Architekturunternehmen Murphy/Jahn wurde schließlich mit der Erstellung dieses Projektes beauftragt. Tishman Speyer Properties wurde von der Messe Frankfurt damit betraut, das ambitionierte Projekt zu einem funktionalen und profitablen Ergebnis zu führen. Tishman Speyer Properties, die das Gebäude als Investorengesellschaft zusammen mit der Citibank errichtet haben, kam zu dem Schluss, dass bedeutende Einsparungen und Verbesserungen der Leistungsfähigkeit durch einen Neuentwurf der Struktur, Mechanik, Elektrik, der Aufzugsanlage und weiterer Elemente erzielt werden können. Innerhalb von 27 Monaten wurde ein vollständig neuer Konstruktionsplan angefertigt, so dass im Juli 1988 mit dem Bau des Frankfurter Messeturms begonnen werden konnte.

Weil das innenstadtnahe Westend bereits dicht bebaut war, stand für die Baustelleneinrichtung nur eine sehr kleine Fläche, etwa so groß wie zwei Tennisplätze, zur Verfügung. Schon vor dem Abschluss der Bauarbeiten zogen im unteren Teil des Gebäudes erste Mieter ein.

Mit einer Gesamthöhe von 257 Metern bietet der Turm 63.000 Quadratmeter Bürofläche, davon 61.711 Quadratmeter Nutzfläche. Die Pyramide auf dem Dach ist 36,6 Meter hoch. Der Turm ist eine komplette Stahlbetonkonstruktion, der Turmkern mit den Aufzugsschächten und Treppenhäusern wurde mit einer Gleitschalung im 24-Stunden-Schichtbetrieb hergestellt. Die Pyramidenspitze enthält Teile der Haustechnik und ist nicht für Mieter und die Öffentlichkeit zugänglich. Sie ist abends und nachts beleuchtet und besonders gut im Landeanflug auf den Frankfurter Flughafen erkennbar.

Die öffentliche Tiefgarage des Messeturms bietet Raum für 900 Parkplätze. Auch ein direkter Zugang zum U-Bahnhof Festhalle/Messe der U-Bahn Frankfurt ist vorhanden. Die Baukosten des Messeturms beliefen sich auf rund 500 Millionen DM. Das Gebäude besitzt 24 Personenaufzüge, um die ca. 4.000 dort arbeitenden Menschen zu ihren Arbeitsplätzen zu befördern. Die Geschossfläche beträgt 41 Meter mal 41 Meter.

Bis 1997 war der Messeturm das höchste Gebäude Europas, er wurde durch den ebenfalls in Frankfurt stehenden Commerzbank Tower abgelöst. Wahrzeichen Frankfurts ist er noch heute.

Architektonisch hebt sich seine Form besonders hervor. Wie ein Bleistift ragt er in den Himmel, weshalb er von den Bewohnern Frankfurts auch „Bleistift“ genannt wird. Der Architekt Helmut Jahn orientierte sich bei der Gestaltung an den Art-Déco-Wolkenkratzern der 1930er Jahre und an dem umstrittenen Entwurf zum Campanile aus dem Jahr 1983 von Hans Robert Hiegel. Die Fassade besteht aus poliertem roten Granit. In den Formen des Art Déco und mit den Mitteln der Technik soll der Turm für Wohlstand, Innovationsgeist und Kreativität stehen. Deutlich zu erkennen ist die klassische Aufteilung in Sockel, Turmschaft und Spitze. Aus dem quadratischen Sockel wächst der Turmschaft mit zunächst quadratischem Grundriss, dann mit eingezogenen Ecken. Der Zylinder des oberen Turmbereichs geht in die dreigeschossige Pyramide der Turmspitze über.

Das Gebäude ist eine Stahlbetonkonstruktion. Der Lastabtrag von horizontalen Lasten wie dem Wind erfolgt über die Wandscheiben der Aufzüge und Treppenhäuser im Kern und die umlaufende Lochfassade. Der Achsabstand der Fassadenstützen beträgt 3,6 Meter bei einem Meter Stützenbreite. Im Erdgeschoss wird die gesamte Lochfassade über vier vorgespannte Abfangriegel auf vier Eckwinkel und acht Außenstützen abgetragen. Die Normalgeschossdecken sind 24 Zentimeter dicke Flachdecken. Das Hochhaus hat mit 58,8 Metern Kantenlänge eine 3460 Quadratmeter große quadratische Fundamentplatte, die in der Mitte sechs Meter dick ist und sich zu den Rändern auf drei Meter verjüngt. Die Platte mit einer Betonmenge von 17.000 Kubikmetern wurde in einem Stück innerhalb von 72 Stunden betoniert. Unter der Fundamentplatte sind 64 Bohrpfähle mit 1,3 Metern Durchmesser und einer Länge bis zu 34,9 Metern angeordnet (Pfahl-Platten-Gründung). Die Gründungstiefe liegt bei ungefähr 14 Meter unter Geländeoberkante.

Germany

Germany

France

France

Grand Est

Grand Est

Hessen

Hessen

Netherlands

Netherlands

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Rhineland-Palatinate

Rhineland-Palatinate

Switzerland

Switzerland

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Der Rhein (lateinisch Rhenus; französisch Rhin, italienisch Reno, rätoromanisch ![]() Rain oder Rein?/i, niederländisch Rijn, alemannisch Ry, ripuarisch Rhing) ist ein 1.232,7 km[1] langer Strom in West- und Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

Rain oder Rein?/i, niederländisch Rijn, alemannisch Ry, ripuarisch Rhing) ist ein 1.232,7 km[1] langer Strom in West- und Mitteleuropa und eine der verkehrsreichsten Wasserstraßen der Welt.

Das Quellgebiet des Rheins liegt überwiegend im Schweizer Kanton Graubünden, seine Mündungsarme erreichen in den Niederlanden die Nordsee, deren wasserreichster Zufluss er ist. Ab dem Zusammenfluss der beiden Hauptquelläste Vorderrhein und Hinterrhein wird der Fluss meist in folgende Hauptabschnitte gegliedert: Alpenrhein; Hochrhein, einschließlich des Seerheins durch den Bodensee; Oberrhein; Mittelrhein; Niederrhein, einschließlich der drei Mündungsarme des Deltarheins: Waal, Lek und IJssel.

Die größten Nebenflüsse des Rheins, gemessen an Länge, Einzugsgebiet und Mittlerem Abfluss (MQ), sind, von der Quelle bis zur Mündung geordnet: Aare, Neckar, Main, Mosel und Maas. Mit ihnen hat sein Einzugsgebiet Anteil an neun Staaten. Der flächenmäßig größte Teil davon liegt in Deutschland, gefolgt von Frankreich, den Niederlanden und der Schweiz. Der Rhein ist der zehntlängste Fluss Europas und der siebtlängste, der direkt ins Meer mündet.[6] Unter den Flüssen des deutschen Sprachraums ist er der zweitlängste nach der Donau und vor der Elbe.

Parks

Als Rheinanlagen werden eine Reihe von parkähnlich gestalteten Uferpromenaden entlang des Rheins bezeichnet. So ließ die spätere deutsche Kaiserin Augusta ab 1856 in Koblenz die Rheinanlagen als Park gestalten. Später wurde der Park bis auf eine Länge von 3,5 km weiter ausgebaut. Zur Bundesgartenschau 2011 wurden dieser umfangreich restauriert. In Bingen wurden die Rheinanlagen zur Landesgartenschau 2008 neu angelegt und danach als Kulturufer vermarktet. Mit dem Rheinpark in Köln wurde zur Bundesgartenschau 1957 ein nachhaltig genutzter Naherholungsbereich geschaffen. Für die Bundesgartenschau 1979 wurden in Bonn die Rheinwiesen und landwirtschaftlich genutzten Flächen südlich des damaligen Regierungsviertels in einen 160 ha großen Landschaftspark, die Rheinaue, umgestaltet. Sie dient als Naherholungsgebiet und wird für Großveranstaltungen wie Freiluftkonzerte, Feste und Flohmärkte genutzt.

Rheinromantik

Bestandteile von Rheinsagen sind Ritter, Drachen, einsame Jungfrauen auf hohen Felsen (Loreley), unachtsame Schiffer im verunglückenden Kahn oder fleißige Zwerge, die Heinzelmännchen. Der Rheinromantik sind abgesehen von einigen Liedern auch wiederaufgebaute Burgen wie Schloss Stolzenfels bei Koblenz oder die Hohkönigsburg im Elsass zu verdanken. Eine der bekanntesten Sagen ist das Nibelungenlied.

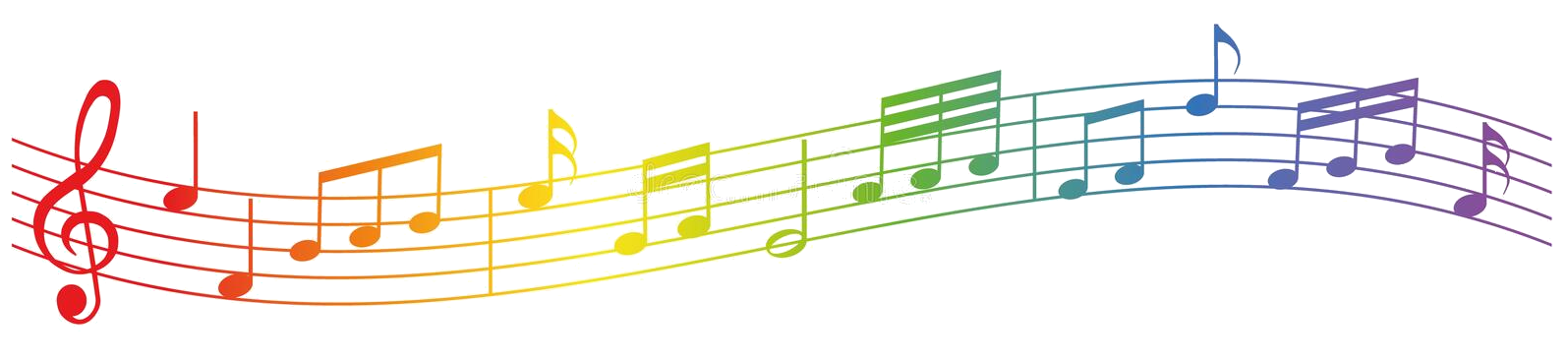

Eng mit der Rheinromantik verbunden sind die zahlreichen Lieder, die dem Strom gewidmet sind. Das Repertoire reicht von Karnevalsschlagern wie „Einmal am Rhein“ von Willi Ostermann über patriotische Lieder des 19. Jahrhunderts (etwa „Zwischen Frankreich und dem Böhmerwald“ von August Heinrich Hoffmann von Fallersleben) bis zu der nationalistischen „Wacht am Rhein“ von Max Schneckenburger. Zu den bekanntesten Rheinliedern gehört „Ich weiß nicht, was soll es bedeuten“ von Heinrich Heine.

Wegen seiner Bedeutung im Vergleich zu anderen deutschen Flüssen wird der Rhein schwärmerisch-liebevoll als Vater Rhein bezeichnet. Durch einen mächtig wirkenden Mann personifiziert, ist der für Deutschland symbolische Strom auch neben dem Hauptportal des Berliner Reichstagsgebäudes dargestellt.

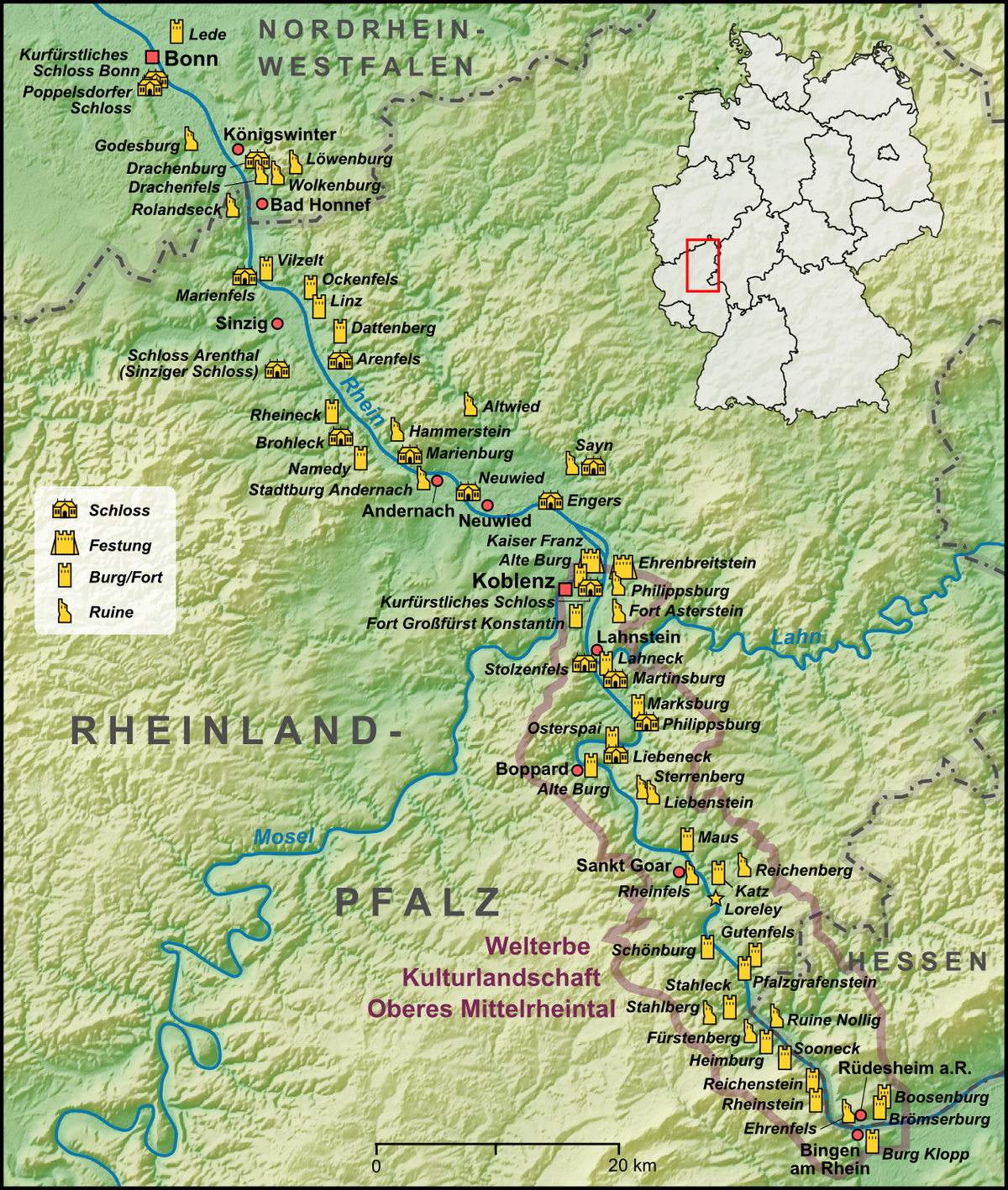

UNESCO-Welterbe

Das Obere Mittelrheintal zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz wurde am 27. Juni 2002 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen. Das Welterbegebiet erstreckt sich auf einer Länge von 67 km entlang des Durchbruchstals des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge. Die Einzigartigkeit dieser Kulturlandschaft ist der außergewöhnliche Reichtum an kulturellen Zeugnissen.

Das Welterbe Oberes Mittelrheintal ist eine Kulturlandschaft am Mittelrhein, die am 27. Juni 2002 in die Liste des Weltkulturerbes der UNESCO aufgenommen wurde.[1] Das Welterbegebiet erstreckt sich von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz auf einer Länge von 67 km entlang des Durchbruchstals des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge.

Die Einzigartigkeit dieser Kulturlandschaft ist der außergewöhnliche Reichtum an kulturellen Zeugnissen. Seine besondere Erscheinung verdankt das Obere Mittelrheintal einerseits der natürlichen Ausformung der Flusslandschaft, andererseits der Gestaltung durch den Menschen. Seit zwei Jahrtausenden ist es einer der wichtigsten Verkehrswege für den kulturellen Austausch zwischen der Mittelmeerregion und dem Norden Europas. Im Herzen Europas gelegen, mal Grenze, mal Brücke der Kulturen, spiegelt das Tal die Geschichte des Abendlandes exemplarisch wider. Mit seinen hochrangigen Baudenkmälern, den rebenbesetzten Hängen, seinen auf schmalen Uferleisten zusammengedrängten Siedlungen und den auf Felsvorsprüngen aufgereihten Höhenburgen gilt es als Inbegriff der Rheinromantik. Nicht zuletzt inspirierte es Heinrich Heine zur Dichtung seines Loreleylieds.

Bereits 1977 kam der Vorschlag auf, das Mittelrheintal als Welterbestätte auszuweisen. Vorausgegangen war 1976 die Unterzeichnung der „Konvention zum Schutz des Kultur- und Naturerbes der Welt“ durch die Bundesrepublik Deutschland. Auf einer Tentativliste aus dem Jahre 1984 tauchte der Mittelrhein erstmals auf, verschwand danach aber nach der Wiedervereinigung und der Aufstellung einer ersten gesamtdeutschen Liste 1992 wieder. Ministerpräsident Kurt Beck machte 1996 die Aufnahme des Oberen Mittelrheintals in die UNESCO-Welterbeliste zum kulturpolitischen Ziel der rheinland-pfälzischen Landesregierung. Im November 1997 fand in Mainz eine vom Rheinischen Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz ausgetragene Rheintal-Konferenz statt, auf der zur Erhaltung, Pflege und schonenden Weiterentwicklung der Kulturlandschaft eine Rheintal-Charta verabschiedet wurde. Die Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland setzte das Obere Mittelrheintal 1998 auf Platz 6 einer neuen Vorschlagsliste.

Die Landesregierungen von Hessen und Rheinland-Pfalz haben am 19. Dezember 2000 die Aufnahme der „Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal“ von Bingen/Rüdesheim bis Koblenz in die UNESCO-Welterbeliste formell beantragt. Zuvor gab es eine Reihe von Maßnahmen zur Information und gezielten Teilhabe der Menschen dieser Region. Als Regierungsbeauftragter für das Anerkennungsverfahren wurde der Kulturstaatssekretär Dr. Joachim Hofmann-Göttig berufen. Nach Prüfung und Erstellung eines Gutachtens für das Welterbekomitee erfolgte am 27. Juni 2002 in Budapest die Eintragung der „Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal“ in die Welterbeliste. Die Anerkennungsurkunden wurden am 20. September 2003 im Rahmen eines Festakts in Oberwesel feierlich übergeben.

Voraussetzung ist hinsichtlich der unten genannten Kriterien ein geschlossener Landschaftsraum, der eine gewisse Einzigartigkeit aufweist und vom Menschen eine besondere Ausgestaltung erfuhr. Im Oberen Mittelrheintal ist dies im Rheindurchbruch durch das Rheinische Schiefergebirge gegeben. Das Tal mit steilen Felshängen erzwang die Nutzung in Form von Terrassen, die das Tal im Laufe der Jahrhunderte gestalteten. Besonders geprägt wurde es durch den seit dem 8. Jahrhundert nachgewiesenen Weinanbau auf Terrassen, die Schiefergewinnung und die Niederwaldwirtschaft. Landwirtschaft war nur auf den Hochflächen möglich. Einzigartig ist daneben die Vielzahl der ca. 40 Burgen und Schlösser, die entlang von nur 67 Stromkilometern errichtet wurden. Das Obere Mittelrheintal ist der Inbegriff der Rheinromantik und zudem die klassische Verkehrslandschaft (wichtiger Schifffahrtsweg, zwei Bundesstraßen und zwei Bahntrassen).

Die Kulturlandschaft Oberes Mittelrheintal deckt sich im Wesentlichen mit der naturräumlichen Haupteinheit Oberes Mittelrheintal, greift aber im Süden und Norden darüber hinaus. Im Süden ist der Naturraum um die Stadtgebiete von Bingen und Rüdesheim erweitert. Am nördlichen Ende gehören zusätzlich große Teile von Koblenz zum Welterbe; die Stadt gehört schon zum Mittelrheinischen Becken. Damit schließt das Welterbegebiet für die Entwicklung der Kulturlandschaft bedeutende Städte ein. Es erstreckt sich von Rheinkilometer 526 bis 593 auf einer Länge von 67 km entlang des Durchbruchtals des Rheins durch das Rheinische Schiefergebirge zwischen Bingen/Rüdesheim und Koblenz.

Das Obere Mittelrheintal wird westlich vom Hunsrück und östlich vom Taunus begrenzt. In Bingen gehört der Rochusberg zum Welterbe, bevor es dann über das Binger Loch in das Rheinengtal eintritt. Das Tal selbst ist gekennzeichnet von einer kargen, steil aufragenden Felsenlandschaft. Der Fluss hat sich mit Macht in das Rheinische Schiefergebirge eingegraben. Gesteine und Fossilien zeugen von etwa 410 Millionen Jahren Erdgeschichte. Der windungsreiche Flussverlauf des Rheins ist auch heute noch durch Untiefen gefährlich für die Rheinschifffahrt. An der Loreley, dem weltberühmten und sagenumwobenen Schieferfelsen, befinden sich die gefährlichsten Felsen im Fluss.

Vielerorts wird an den steilen Hängen Wein angebaut. Das Gebiet gehört größtenteils zum Weinbaugebiet Mittelrhein, im Süden befindet sich ein kleiner Teil des Weinbaugebiets Rheingau. Die Hanglagen des Tals sind von dichten Wäldern überzogen. Am schmalen Ufer des Rheins oder in den Seitentälern drängen sich die Siedlungen, über denen meist auf den Felsvorsprüngen eine mittelalterliche Burg thront. Im nördlichen Teil bildet der Bopparder Hamm die größte Rheinschleife. Nach Austritt aus dem Rheinengtal und dem Erreichen der Großstadt Koblenz endet das Welterbegebiet im Neuwieder Becken kurz nach der Moselmündung am Deutschen Eck.

Das Mittelrheintal ist seit dem 19. Jahrhundert Anziehungspunkt für Touristen. Junge britische Adlige auf der Grand Tour nach Italien entdeckten den Mittelrhein im 18. Jahrhundert. Mit der deutschen Romantik wurde der Mittelrhein auch in Deutschland zu einem Sehnsuchtsziel. Der durch die Rheinromantik ausgelöste Tourismus, befördert durch die Aufnahme des Dampfschiff-Linienverkehrs durch die Köln-Düsseldorfer 1827 und den Bau der Eisenbahn in den 1840er bis 1870er Jahren, brachte dem Mittelrhein eine neue wirtschaftliche Blüte, die bis weit ins 20. Jahrhundert anhielt. Das einzige noch heute verbliebene Schaufelradschiff auf dem Rhein ist die Goethe, die zwischen Koblenz und Rüdesheim verkehrt.

Das Interesse der deutschen wie der ausländischen Touristen am Mittelrhein ging nie verloren, nahm aber ab den 1980er Jahren merklich ab. Um den Mittelrhein im 21. Jahrhundert wieder attraktiver zu machen, wurden unter anderem zwei neue Fernwanderwege eröffnet, der Rheinsteig auf der rechten Rheinseite und der Rheinburgenweg auf beiden Rheinseiten, die ein besonders intensives Erleben der Kulturlandschaft ermöglichen.

Als touristische Veranstaltungen finden im Mittelrheintal alljährlich Weinfeste statt sowie in verschiedenen Orten Volksfeste, an deren Ende das Feuerwerk Rhein in Flammen steht. Auf der Strecke Spay-Koblenz fährt dabei der größte Schiffskorso Europas an bengalisch erleuchteten Rheinburgen und Schlössern vorbei. Er endet an der Festung Ehrenbreitstein, von wo aus dann das größte Feuerwerk im Mittelrheintal abgeschossen wird. Der autofreie Sonntag Tal Total und der Mittelrhein-Marathon sind weitere sportliche Großveranstaltungen.

Besonders mit dem Welterbe verbunden ist die 2007 gegründete Kooperation Welterbe-Gastgeber, die besondere Qualitätsmaßstäbe bei den Mitgliedern voraussetzt und den Welterbetouristen regionale Produkte und Spezialitäten anbietet. Bei einem wöchentlichen Treff bringt man sich in gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen ein, wie zum Beispiel die Mittelrhein Momente.

Das Romanticum im Forum Confluentes in Koblenz beherbergt eine interaktive Ausstellung zum Thema UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal. Besucher begeben sich an Bord eines virtuellen Dampfschiffes und erleben eine Reise durch das Mittelrheintal, das für seine Rheinromantik bekannt ist.

Der Lärm durch bis zu 20 Züge pro Stunde dürfte nach Eröffnung des Gotthard-Basistunnels noch zunehmen; viele der Hotels sind in Privatbesitz und schon länger nicht renoviert worden, was Touristen veranlasst, anderswo zu nächtigen.

Architecture

Architecture

Music

Music

Music charts

Music charts

International cities

International cities

Sport

Sport

Education and Research

Education and Research

Bremen

Bremen

Hand in Hand

Hand in Hand

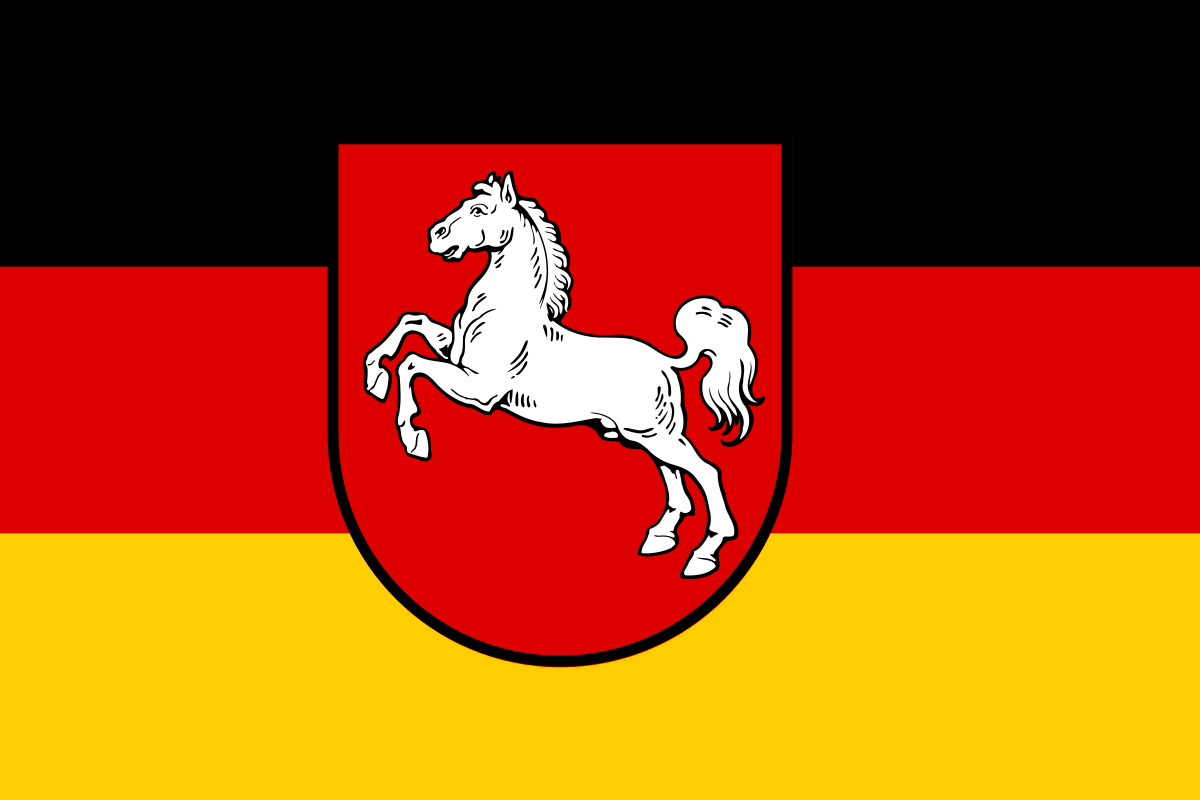

Lower Saxony

Lower Saxony

Saarland

Saarland

Exhibition

Exhibition

Geography

Geography

World Heritage

World Heritage