Deutsch-Chinesische Enzyklopädie, 德汉百科

Wissenschaft und Technik

Wissenschaft und Technik

Arthur Cayley (* 16. August 1821 in Richmond upon Thames, Surrey; † 26. Januar 1895 in Cambridge) war ein englischer Mathematiker. Er befasste sich mit sehr vielen Gebieten der Mathematik von der Analysis, Algebra, Geometrie bis zur Astronomie und Mechanik, ist aber vor allem für seine Rolle bei der Einführung des abstrakten Gruppenkonzepts bekannt.

阿瑟·凯莱 FRS(英语:Arthur Cayley,/ˈkeɪli/,1821年8月16日—1895年1月26日)是一名英国数学家。

阿瑟·康普顿的兄长卡尔·康普顿(Karl Taylor Compton,1887-1954)也是著名的物理学家,当过麻省理工学院院长,可以说是阿瑟·康普顿早期的引路人。阿瑟·康普顿在大学生时期就跟随卡尔·康普顿对X射线开始了研究。那时卡尔·康普顿正在著名热电子学专家里查森(O.W.Richardson)指导下做硕士论文,弟弟经常协助哥哥调整X射线光谱仪,从而学到了许多知识和技术。

1913年阿瑟·康普顿从伍斯特学院毕业后,入普林斯顿大学当研究生,选题就是X射线。

1917年发表博士论文,题为“X射线反射的强度以及原子中电子的分布”。显然,从一开始他就认定工作方向为研究X射线的本性,并由此对物质结构进行探讨。他也正是在研究X射线散射的过程中发现康普顿效应的。(Quelle www.xauat.edu.cn/ex/tsinghua/software/07/03/002/01/00001/kpd/kpd_01.htm)

阿瑟·霍利·康普顿(英语:Arthur Holly Compton,1892年9月10日—1962年3月15日),美国物理学家,因发现展示电磁辐射粒子性的康普顿效应而于1927年获得诺贝尔物理学奖。[1]那时的人们尽管已经清楚理解光的波动性,但仍不能完全接受光同时具有波动性与粒子性。因而这一发现轰动一时。他在曼哈顿计划中领导芝加哥大学冶金实验室的事迹,以及在1945至1953年间担任圣路易斯华盛顿大学校长的经历也为人熟知。[1][2]

1919年,康普顿成为首批受美国国家科学研究委员会资助出外留学的学生,前往英国剑桥大学的卡文迪许实验室深造。在那里,他研究了伽马射线的散射与吸收。他在日后发现的康普顿效应正是基于这些研究。此外,他还利用X射线研究了铁磁性与宇宙射线,并发现:铁磁性是电子自旋排列的宏观表现;宇宙射线主要由带正电的粒子组成。

第二次世界大战期间,康普顿是曼哈顿计划的关键人物。他的报告对于计划的实施非常重要。1942年,他成为芝加哥大学冶金实验室的领导人,负责建造将铀转化为钚的核反应堆、寻找将钚从铀中分离出来的方法以及设计原子弹等工作。康普顿监理了恩里科·费米建造世界首个核反应堆芝加哥1号堆的过程,该反应堆在1942年12月2日开始试运行。[2]芝加哥大学还负责了位于橡树岭国家实验室的X-10石墨反应堆的设计与实现。核燃料钚元素则在1945年自汉福德区的汉福德B反应堆中开始批量制造出来。

战后,康普顿成为圣路易斯华盛顿大学的校长。在其任期内,学校正式废止本科生中的种族隔离,任命了首任女性正教授,又录取了大量回国老兵。

亚瑟·斯坦利·爱丁顿爵士,OM,FRS(英語:Sir Arthur Stanley Eddington,英語發音[ˈɑːθə ˈstænli ˈedɪŋtən],1882年12月28日—1944年11月22日),英国天體物理學家、数学家,是第一个用英语宣讲相对论的科学家,自然界密实(非中空)物体的发光强度极限被命名为“爱丁顿极限”。

在第一次世界大战期间,英国人并不太清楚德国的科学进展,爱丁顿在1919年写了“重力的相对理论报导”,第一次向英语世界介绍了爱因斯坦的广义相对论理论。

Sir Arthur Stanley Eddington (* 28. Dezember 1882 in Kendal; † 22. November 1944 in Cambridge) war ein britischer Astrophysiker. Er war der Erste, dem die Modellierung des inneren Aufbaus von Sternen gelang. Weitere Schwerpunkte seiner Forschungen waren Dynamik der Sternbewegungen, astronomische Anwendungen der Relativitätstheorie und die Philosophie der Naturwissenschaften.

Astronomie

Astronomie

Geschichte

Geschichte

M 1500 - 2000 nach Christus

M 1500 - 2000 nach Christus

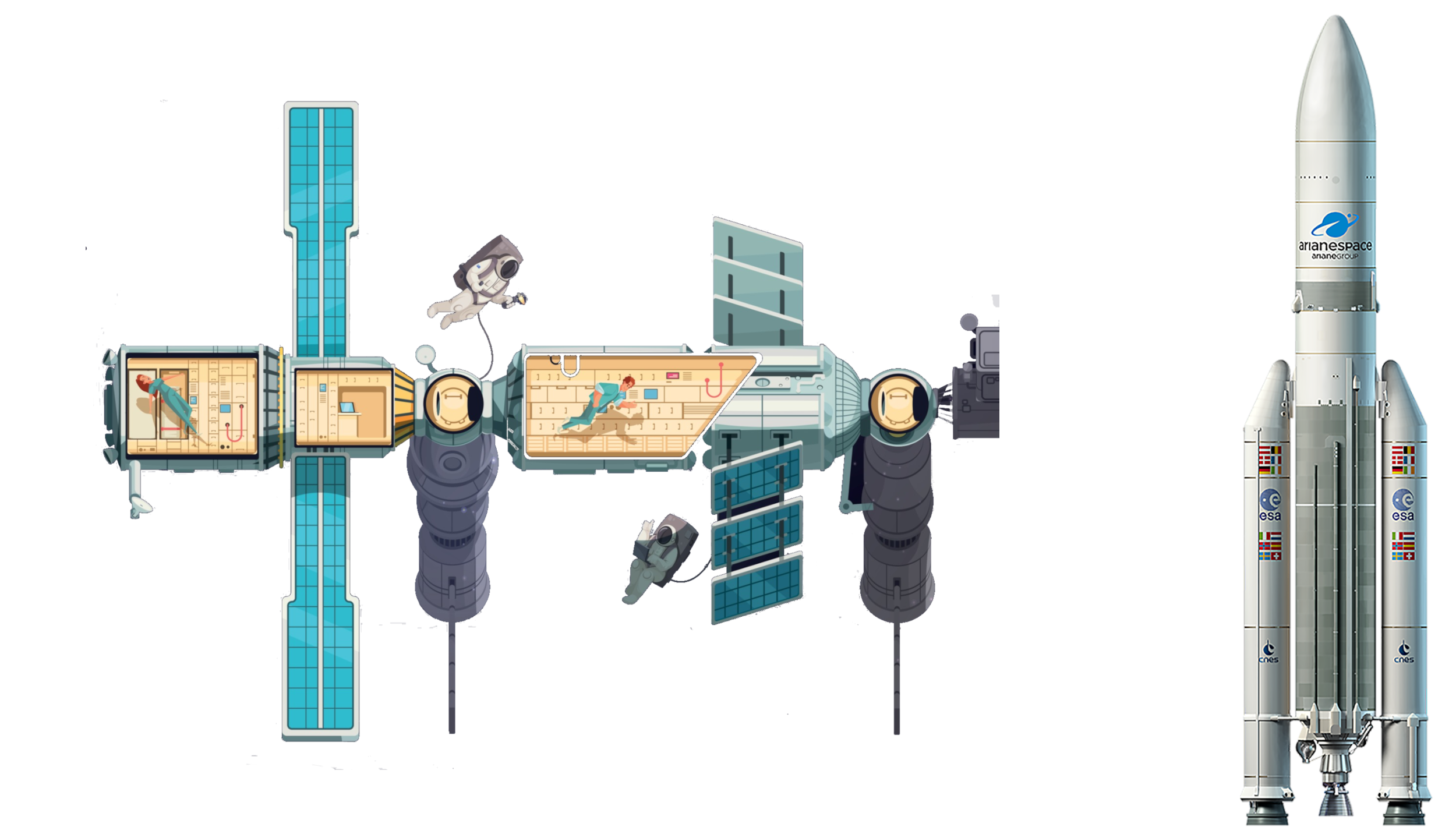

Luft- und Raumfahrt

Luft- und Raumfahrt

*ISRO

*ISRO

Wissenschaft und Technik

Wissenschaft und Technik

Aryabhata I. (Devanagari: आर्यभट, Āryabhaṭa; * 476 in Ashmaka; † um 550) war ein bedeutender indischer Mathematiker und Astronom. Geboren in Ashmaka, lebte er später in Kusumapura, das später Bhaskara I. (629) als Pataliputra, das heutige Patna identifizierte.

阿耶波多(梵语:आर्यभट、IAST: Āryabhaṭa[a],或译阿里亚哈塔,阿耶波多一世[2][3],公元476年-550年)[4][5]是5世纪末印度的著名数学家及天文学家。他的作品包括《阿里亚哈塔历书》[6],分四部分。书中提供了精确度达5个有效数字的圆周率近似值。此外,他还根据天文观测,提出日心说,并发现日月食的成因。另外,印度在1975年发射的第一颗人造卫星以他的名字命名。

阿斯匹林是人类常用的具有解热和镇痛等作用的一种药品,它的学名叫乙酰水杨酸。复方阿斯匹林由阿斯匹林、非那西汀和咖啡因三种药物组成。因为这三种药的拉丁文字头分别为A、P、C,所以又叫APC。 2300多年前,西方医学的奠基人、希腊生理和医学家希波克拉底就已发现,水杨柳树的叶和皮具有镇痛和退热作用,但弄不清它的有效成份。 1827年,英国科学家拉罗克斯首先发现柳树含有一种叫水杨甙的物质。1853年,德国化学家杰尔赫首次合成水杨酸盐类的前身纯水杨酸。它具有退热止痛作用,但毒性大,对胃有强烈的刺激。 1897年,另一位德国化学家霍夫曼为解除父亲的风湿病之苦,将纯水杨酸制成乙酰水杨酸,这即是沿用至今的阿斯匹林。它保持了纯水杨酸的退热止痛作用,毒性和副作用却大为降低。 1899年,德国化学家拜尔创立了以工业方法制造阿斯匹林的工艺,大量生产阿斯匹林,畅销全球。 至今,阿斯匹林仍是一种使用广泛、疗效肯定的药物。阿斯匹林在人体内的作用 抗凝血:阿斯匹林进入循环系统后,可作用于丘脑下部的体温调节中心。此中枢会监视血液的温度,及引发身体产热或散热的反应。阿斯匹林因此有退烧的作用。它也可产生发汗、毛囊竖立和最重要的血管收缩或扩张作用。 消炎: 阿斯匹林常用来治疗风湿症,减轻炎症反应。类风温性关节炎病人血中前列腺素的浓度比正常人高出甚多,使得关节滑液改变(左图),阿斯匹林抑制前列腺素的合成,因而减轻发炎与疼痛。 解热: 阿斯匹林作用在血小板上,降低血液凝固的能力,因此外科手术前一周不可使用阿斯匹林。但是它对凝血引起的血栓症具有疗效。左图是血管出血后发生的凝血现象。

IT-Times

IT-Times

Bildung und Forschung

Bildung und Forschung

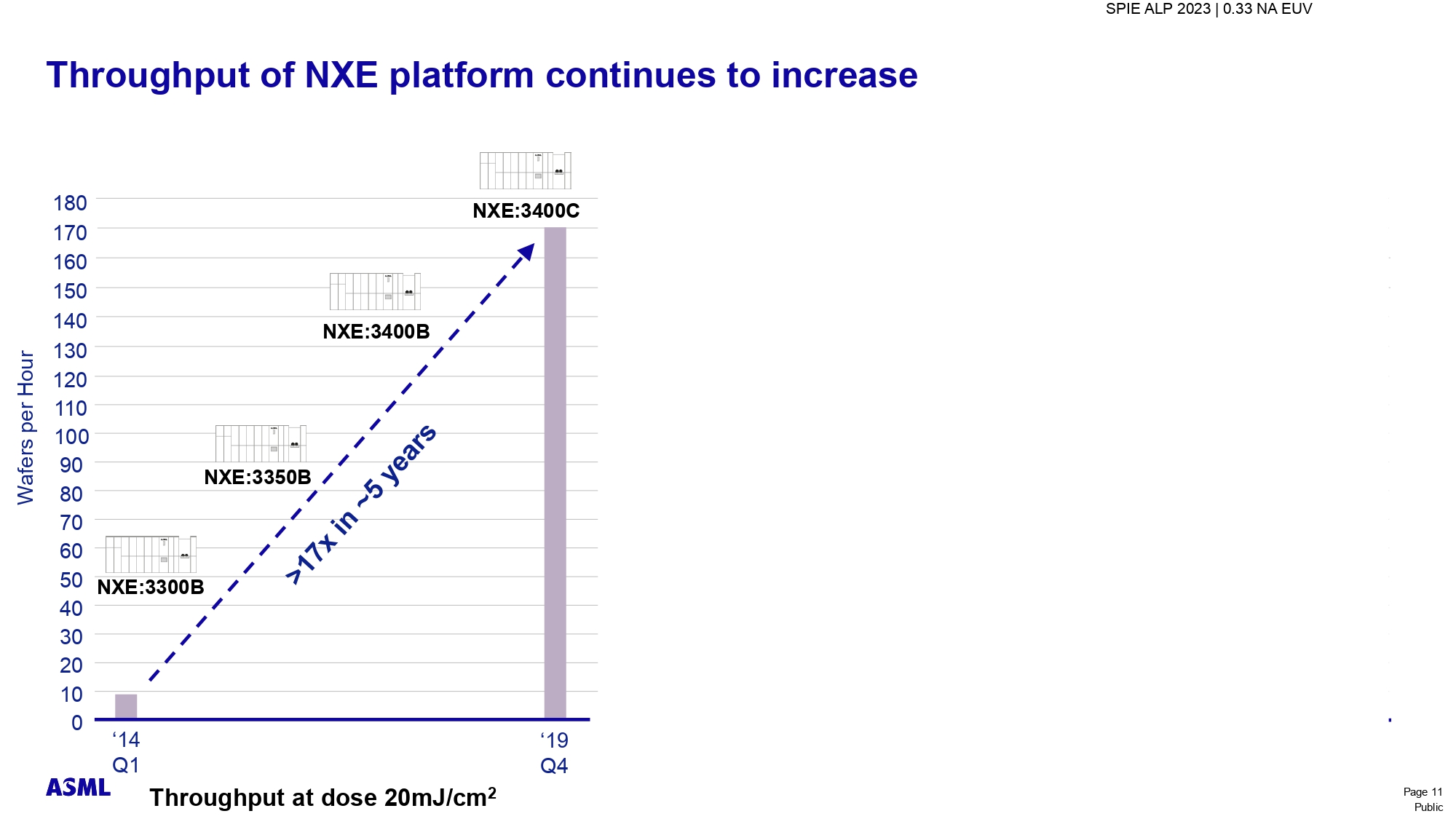

ASML

ASML

Ile-de-France

Ile-de-France