Enciclopedia italiana

Geography

Geography

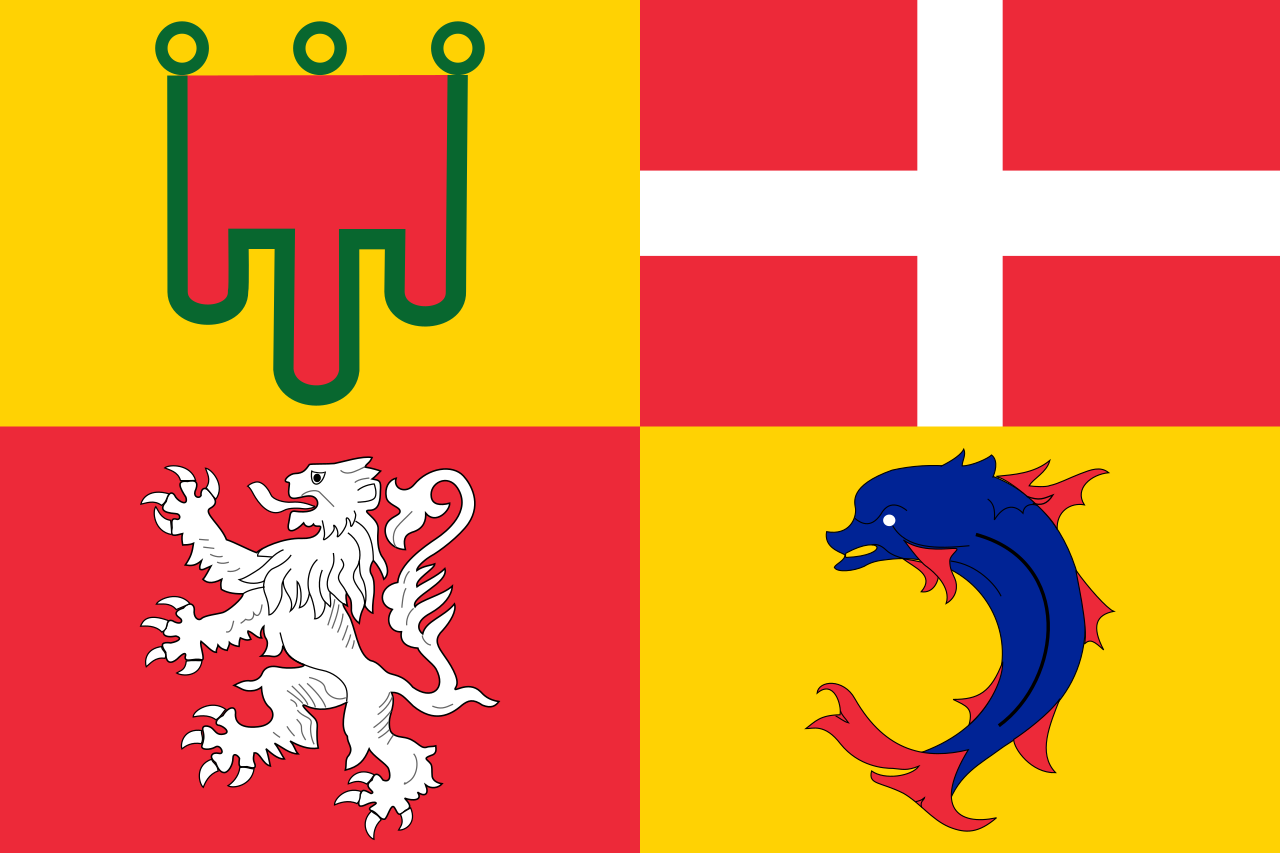

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

France

France

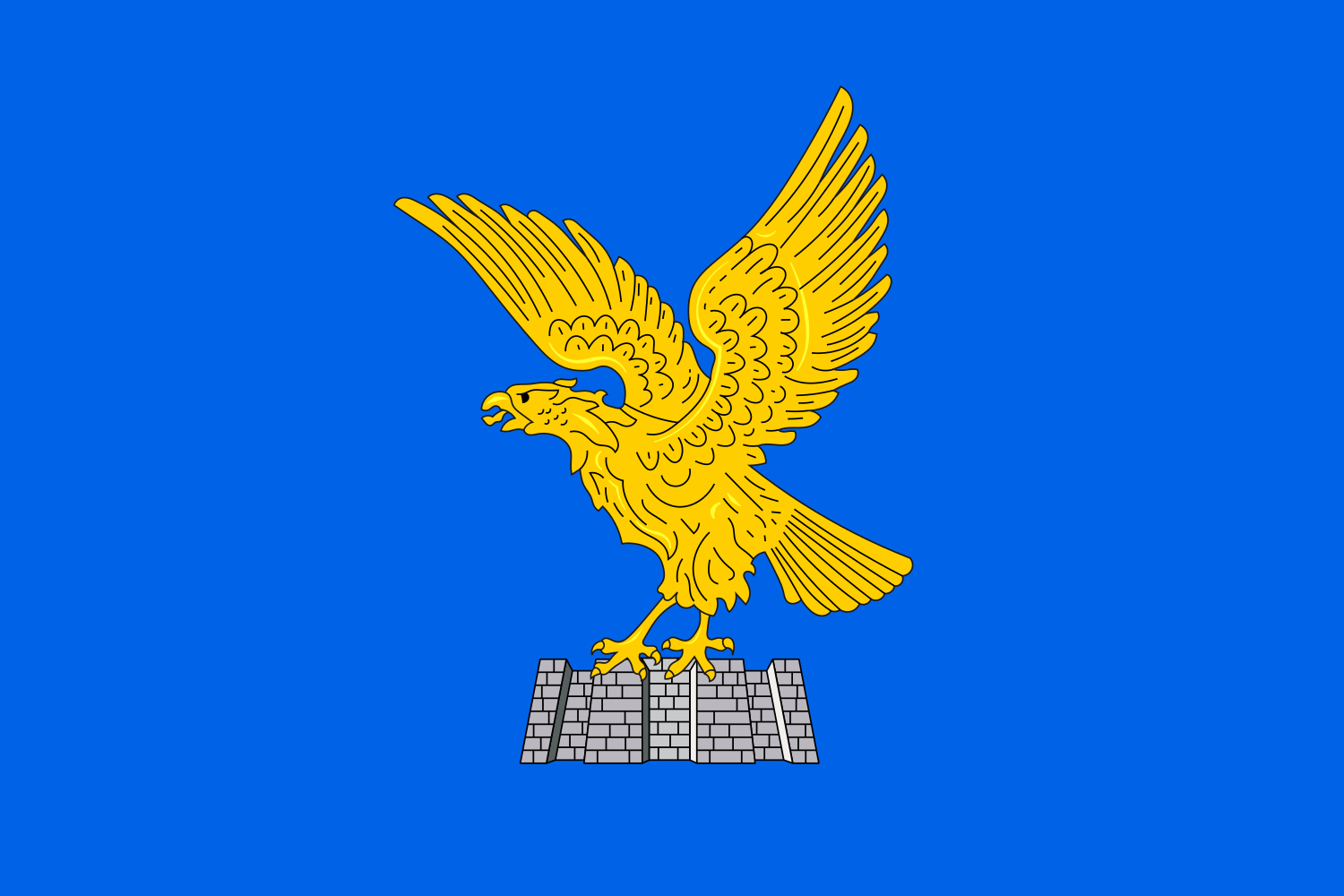

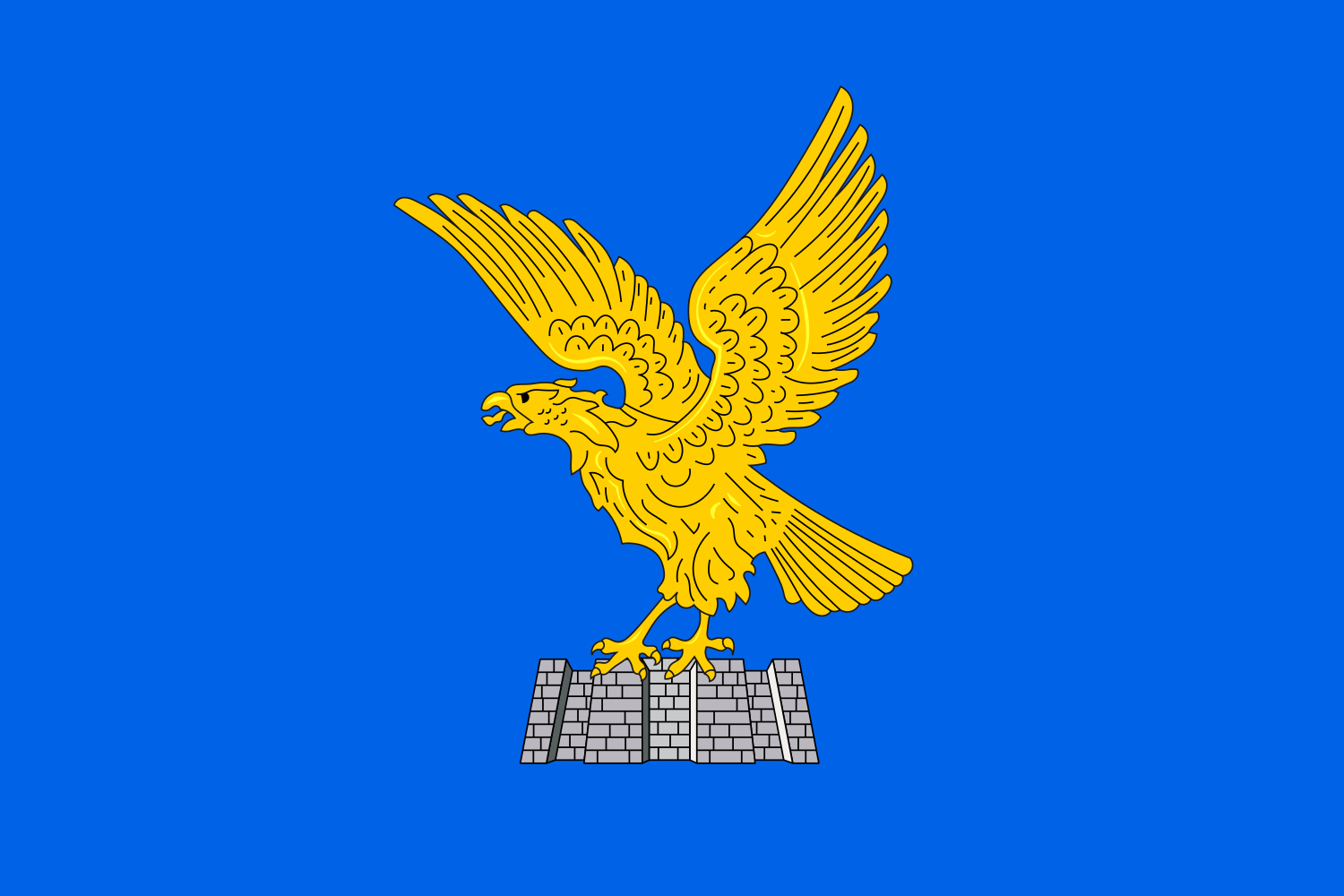

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Liechtenstein

Liechtenstein

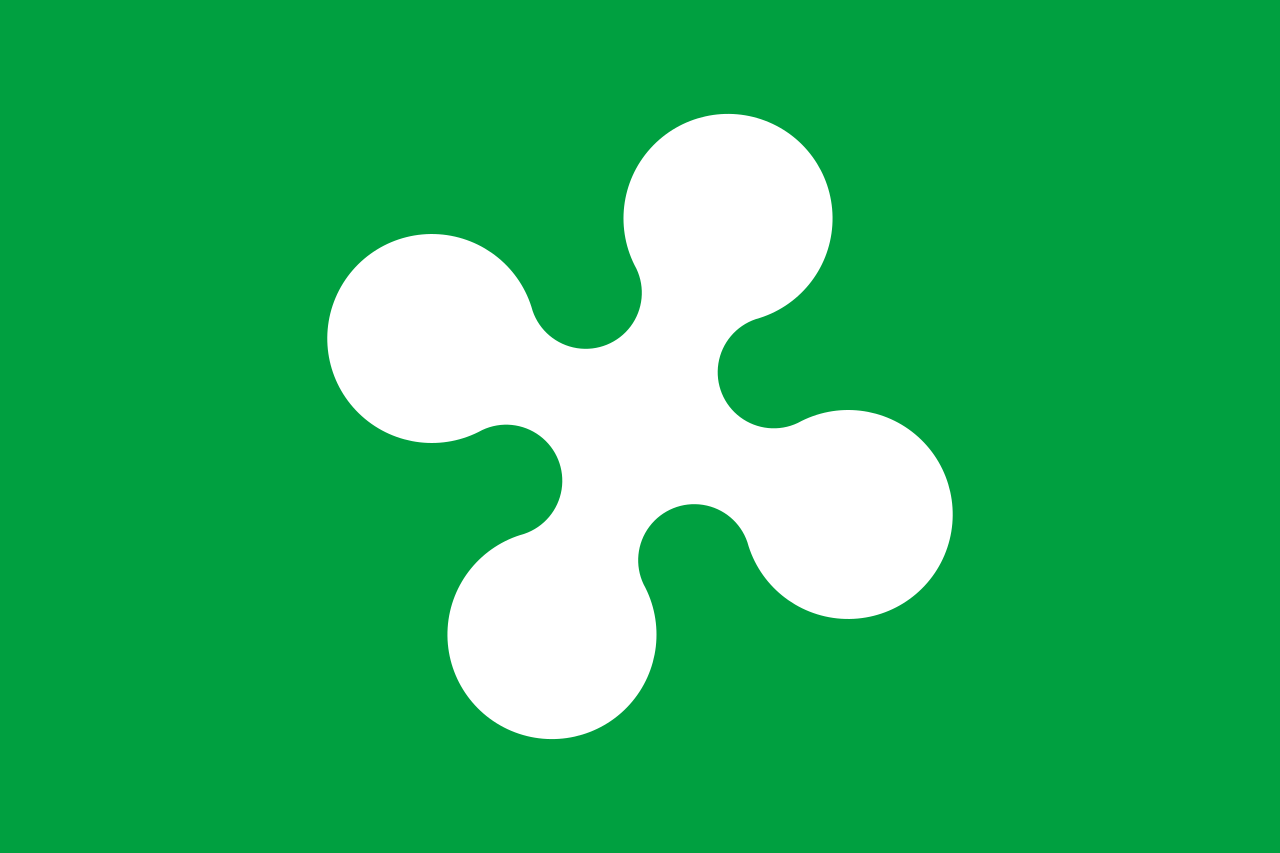

Lombardia

Lombardia

Monaco

Monaco

Austria

Austria

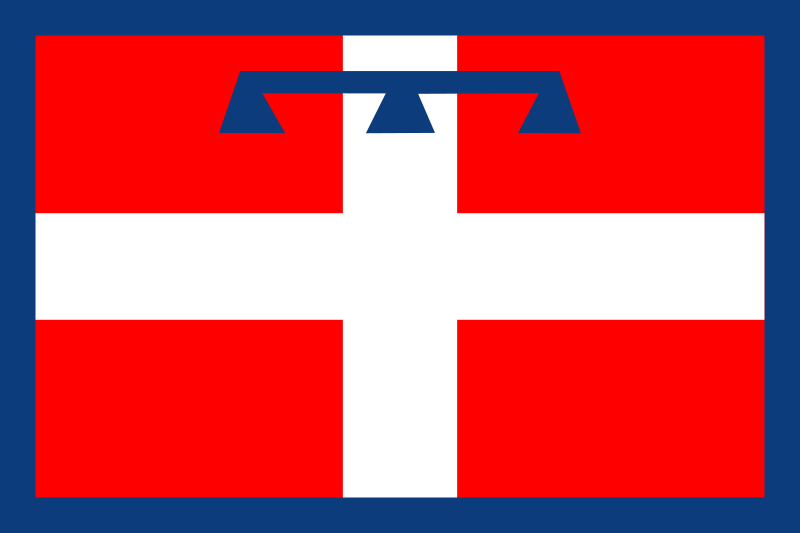

Piemonte

Piemonte

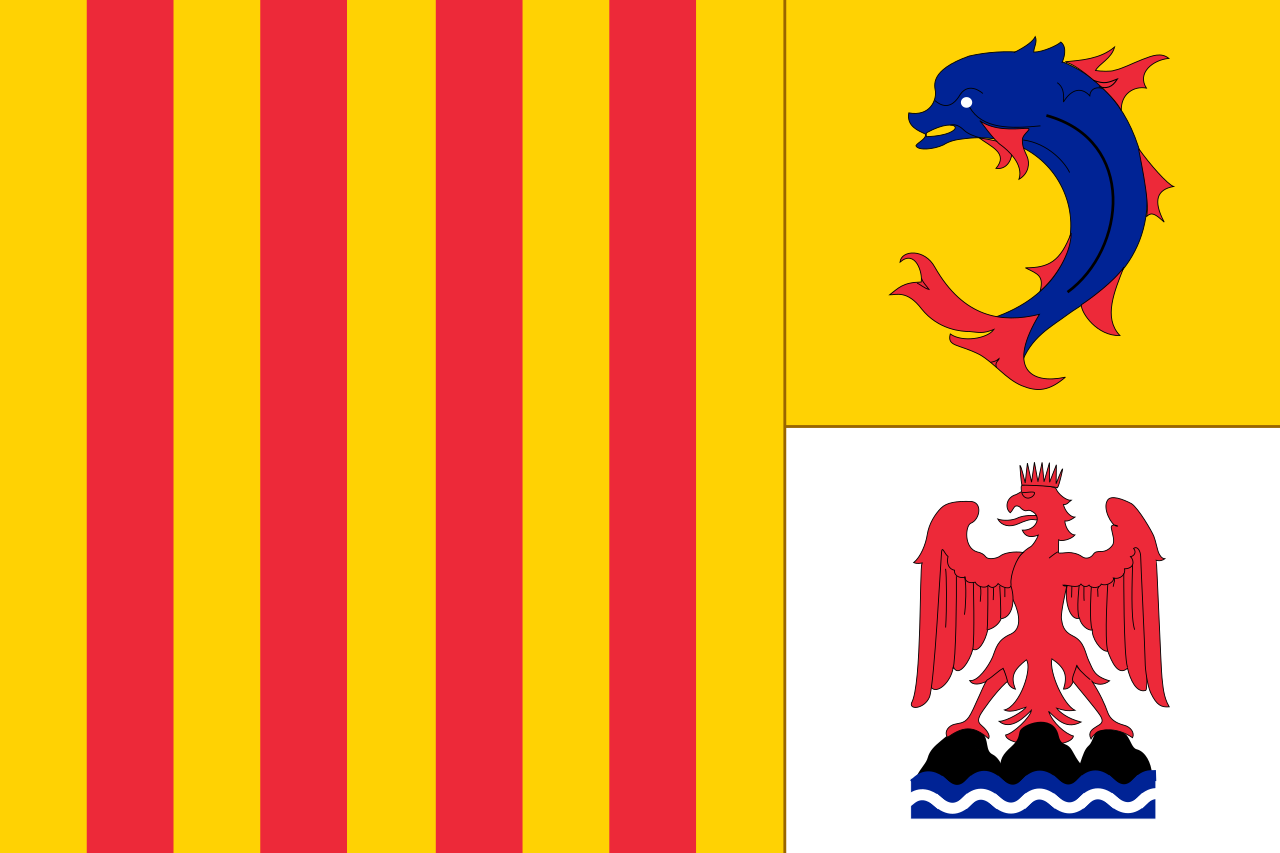

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Switzerland

Switzerland

Slovenia

Slovenia

Tyrol

Tyrol

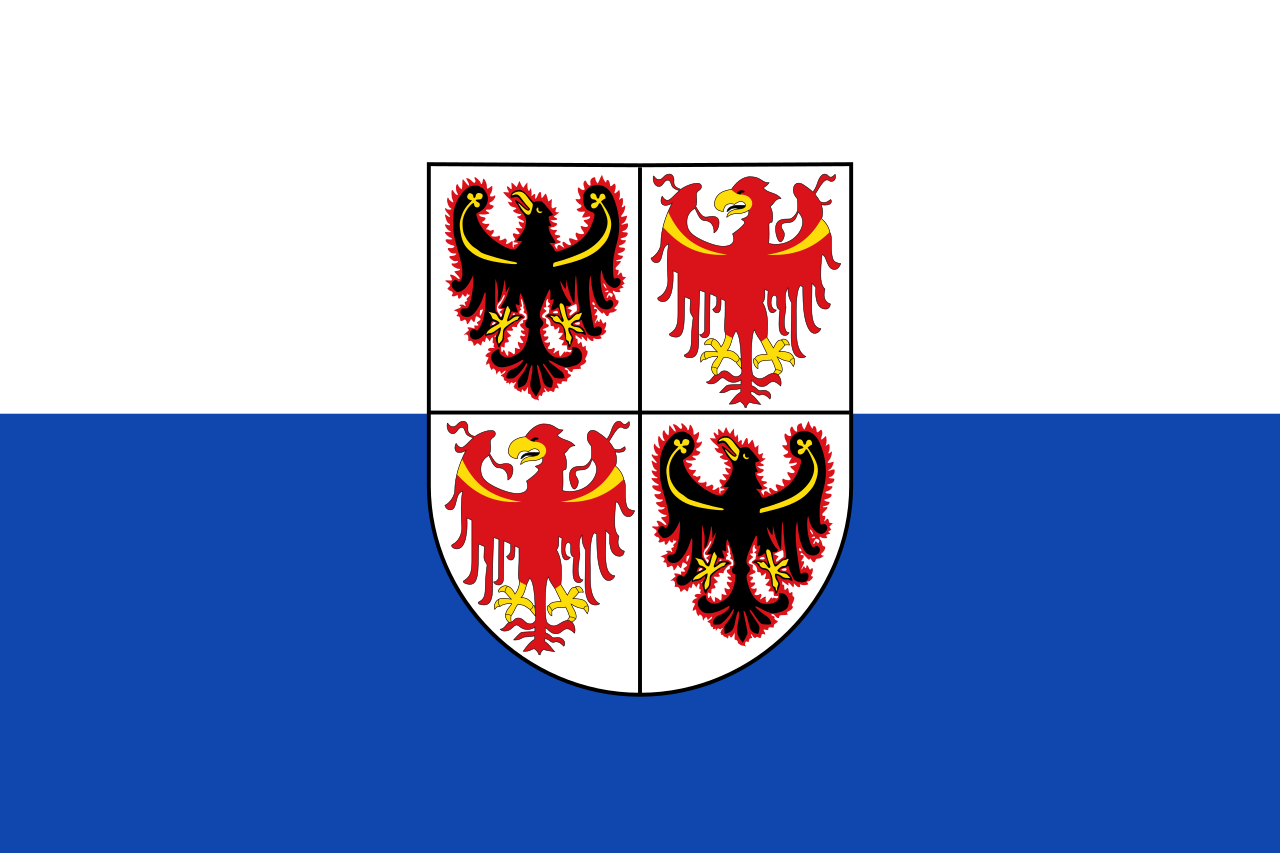

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Valle d´Aosta

Valle d´Aosta

Veneto

Veneto

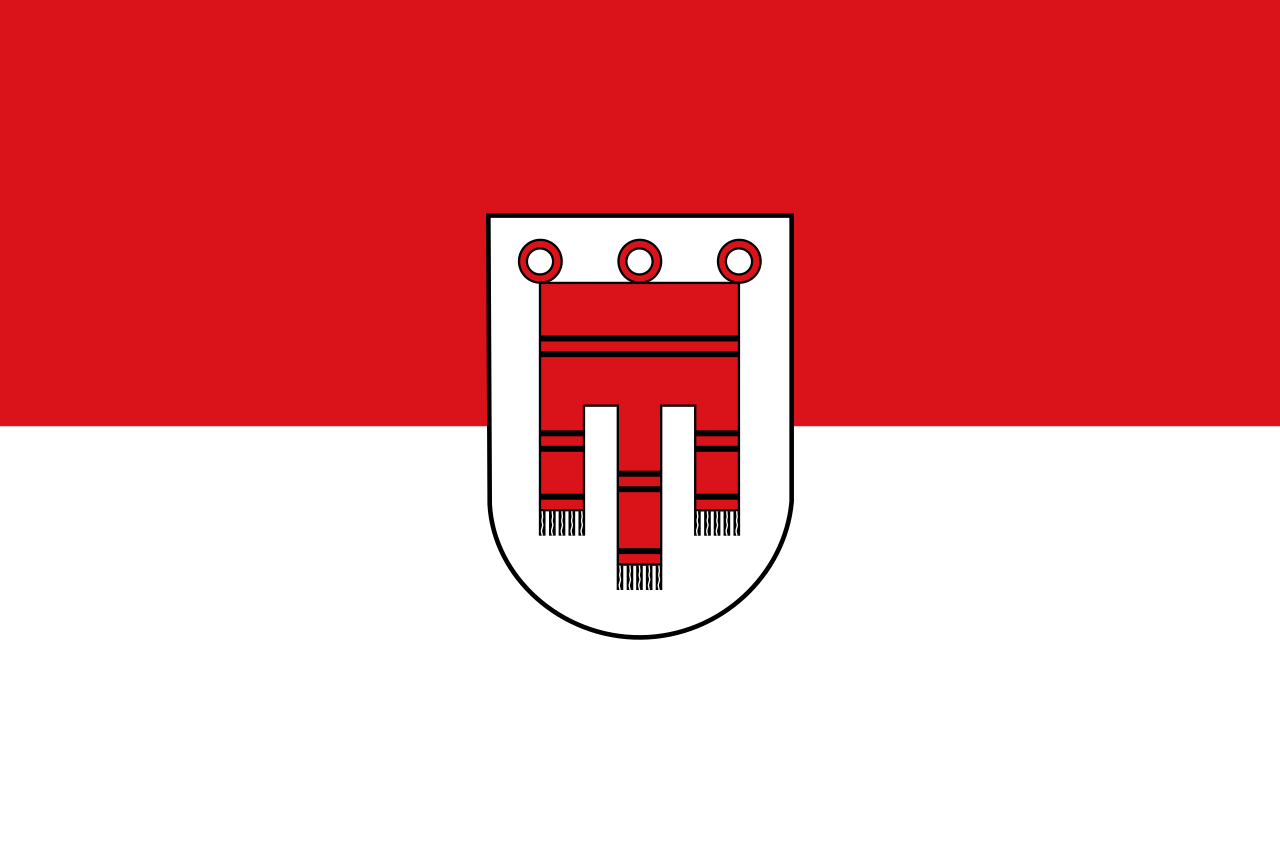

Vorarlberg

Vorarlberg

Le Alpi sono la catena montuosa più importante d'Europa[2], situata a cavallo dei confini di Italia, Francia, Svizzera, Liechtenstein, Germania, Austria, Slovenia e, sia pure in modo del tutto marginale, l'Ungheria[1]. Separano l'Europa centrale da quella meridionale e racchiudono la regione geografica italiana, comprendendo al loro interno le vette più alte del continente europeo, tra cui il Monte Bianco, che con i suoi 4810 m d'altezza è la montagna più alta della catena, d'Italia, di Francia e in generale del continente[3].

Nell'ambito europeo questa catena montuosa assume notevole importanza, sotto numerosi aspetti: geografici, storici, culturali e naturalistici; in particolare la natura alpina è contraddistinta da molti ambienti incontaminati, perché protetti da condizioni geografiche particolari e da una precoce attenzione alla loro conservazione; non è un caso che il primo parco nazionale d'Europa sia stato istituito nelle Alpi Svizzere nel 1914[4] e che l'Italia e la Francia abbiano i loro più antichi parchi nazionali situati proprio nelle Alpi[5]; significativo inoltre è il fatto che ben 17 siti alpini appartengono al patrimonio dell'umanità, 4 per criteri naturalistici e 13 per criteri culturali.

La regione alpina ha una popolazione di 14 milioni di persone nell'intera area[6] e possiede una forte identità culturale, che spesso supera i confini nazionali; si può infatti parlare di "civiltà alpina"[7], di "cultura alpina" e di "folclore alpino"[8]. Anche a livello economico le Alpi presentano molti elementi di omogeneità; infatti nei villaggi alpini di ogni nazione è fiorente la cultura tradizionale dell'agricoltura di montagna, della produzione di latte e formaggio e della lavorazione del legno[9], sebbene l'industria turistica, che cominciò a svilupparsi all'inizio del XX secolo, si espanse notevolmente dopo la seconda guerra mondiale, fino a diventare l'attività economica dominante in gran parte del territorio alpino. Le notevoli bellezze naturali delle Alpi sono infatti meta di un considerevole flusso turistico[10]: ogni anno vi si recano 120 milioni di visitatori[11]

Anche per ciò che riguarda gli sport invernali, le Alpi rivestono un'importanza notevole; a riprova di ciò, dieci edizioni dei giochi olimpici invernali, sulle ventitré in tutto disputate, sono state ospitate nelle Alpi svizzere, francesi, italiane, austriache e tedesche[12].

La storia della colonizzazione delle Alpi ebbe inizio con la fine dell'ultima glaciazione (circa 15 000 anni fa), quando la fusione dei ghiacci incominciò a rendere abitabili vaste zone vergini. Nella tarda preistoria i laghi prealpini ospitavano villaggi palafitticoli. Il testimone più famoso di quest'epoca è l'uomo di Similaun (detto anche "Oetzi").

Nell'età del ferro, dai Reti e Camuni (Alpi Retiche), dai Veneti e Illiri (le Alpi Orientali), dai Celti delle culture di Hallstatt e La Tènè (il versante settentrionale). Intorno alla metà del primo millennio i Celti irruppero a sud delle Alpi e invasero buona parte del versante meridionale e occidentale, prima abitati da Liguri.

A tali quattro gruppi etnici appartenevano i popoli, politicamente organizzati in piccoli stati o confederazioni tribali, esistenti all'arrivo dei Cartaginesi e dei Romani. Durante la seconda guerra punica i Liguri si allearono con i Cartaginesi, mentre i Galli si allearono preferibilmente con i Romani. L'episodio più famoso della guerra fu la traversata delle Alpi forse attraverso il colle del Moncenisio in val di Susa da parte dell'esercito di Annibale con gli elefanti. Alla fine della Seconda guerra punica l'Italia Settentrionale divenne la provincia romana della Gallia Cisalpina. Tuttavia, le Alpi rimanevano in buona parte autonome.

Una quarantina di popoli delle Alpi Occidentali furono combattuti e vinti dai Romani nel 15 a.C. A commemorare la vittoria fu costruito il Trofeo di Augusto, che si può vedere a La Turbie: rappresenta, per i francesi, la porta d'ingresso alla catena alpina. Alcuni popoli mantennero una certa autonomia sotto l'impero romano e non furono inglobati in alcuna delle province, bensì mantennero un'amministrazione particolare: si tratta dei regni di Cozio e dei Graii. A ricordo di tale trattamento privilegiato rimangono gli archi di Augusto eretti nelle rispettive capitali, Susa e Aosta.

Da quanto descritto, si capisce che nell'antichità le Alpi Occidentali erano le Alpi per antonomasia, attraversate da Annibale e da Giulio Cesare. Anche il nome "Alpes", che è utilizzato nel senso moderno per la prima volta in latino, è preso in prestito da una lingua parlata nelle Alpi Occidentali, probabilmente ligure, in cui significava semplicemente "montagne".

Durante il Medioevo, le Alpi furono una delle aree dell'Europa Occidentale meno toccate dal feudalesimo, in quanto il territorio non produceva abbastanza, oltre a quanto necessario alla famiglia del contadino o del pastore, per permettere di dare una parte del raccolto al feudatario. In effetti, i territori alpini non erano di alcun interesse economico per gli Stati della pianura, ma erano strategici su un piano militare.

Cosicché, ci furono due tendenze, spesso riscontrabili nello stesso territorio: da un lato, parecchi territori alpini godevano di una sostanziale autonomia interna, pur appartenendo ad uno Stato confinante, che aveva diritto di tenervi guarnigione. Dall'altro lato, molti di essi erano organizzati come comuni rustici, piccole repubbliche di montanari o di piccoli nobili locali.

Il caso estremo di queste due tendenze è la Confederazione, pienamente indipendente, dei cantoni svizzeri. Tuttavia, godevano di autonomia all'interno dei rispettivi Stati anche gli écartons delle Alpi francesi e dell'alta Val di Susa, le comunità delle valli valdostane ed i tre "terzi" della Valtellina, nonché le contee di Bormio e Chiavenna, le Magnifiche Comunità di Fiemme e di Fassa e la Magnifica Comunità di Cadore, che si autogovernava attraverso i propri statuti.

Tutte queste autonomie locali cessarono con l'occupazione napoleonica dei vari Stati e l'Ottocento vide l'affermarsi delle amministrazioni centralizzate in tutti gli Stati alpini, forse esclusa la Svizzera. A partire dalla seconda guerra mondiale questa tendenza si è invertita e, sia pure per motivi questa volta linguistici, territori come la Valle d'Aosta e le province di Bolzano e Trento hanno riottenuto un'autonomia che ricorda per certi versi quella di cui avevano goduto i territori alpini prima di Napoleone.

Secondo tutte le più diffuse convenzioni, il limite occidentale delle Alpi è la Bocchetta di Altare o colle di Cadibona; il confine geologico è situato più ad est, nei pressi del Passo dei Giovi[14], lungo una discontinuità tettonica denominata linea Sestri-Voltaggio.[15].

Il limite orientale, invece, è identificato diversamente, a seconda delle varie convenzioni. Secondo la Suddivisione Orografica Internazionale Unificata del Sistema Alpino, il limite orientale si distende tra Vienna, Graz, Maribor, Lubiana e la Sella di Godovici[16]. Secondo la Partizione delle Alpi, invece, il limite orientale delle Alpi è il Passo di Vrata, dove iniziano le Alpi Dinariche[16]. La suddivisione didattica tradizionale italiana segue, come limiti della catena alpina, il criterio della "Partizione delle Alpi"[17].

L'intero sistema montuoso si distende per circa 1300 km, formando un arco tra l'Italia Settentrionale, la Francia sudorientale, la Svizzera meridionale, il Liechtenstein, la Germania meridionale, l'Austria e la Slovenia occidentale, raggiungendo con le sue estreme propaggini l'Ungheria occidentale[18]. Tra Verona e Monaco di Baviera, le Alpi raggiungono la larghezza massima (circa 250 km), mentre nella parte sud-occidentale si arriva a quella minima (la catena tra Saluzzo e Grenoble è larga circa 120 km)[19]. L'arco alpino italiano presenta 3 grandi archi concavi presso Cuneo, Varese e Udine e una parte convessa presso Verona. Le Alpi settentrionali sono più lineari, con un unico arco presso Ginevra.

Capri è un'isola nel golfo di Napoli, appartenente all'arcipelago Campano e parte della città metropolitana di Napoli, situata di fronte alla penisola sorrentina. Dal punto di vista amministrativo è suddivisa tra i comuni di Capri e Anacapri. Nome latino Capreae, greco Καπρέαι. A seconda che si consideri più antico il nome latino o quello greco, si può pensare che l'isola sia stata chiamata così per l'abbondanza di capre (capra in latino) o più probabilmente di cinghiali (κάπρος in greco).

L'isola è, a differenza delle vicine Ischia e Procida, di origine carsica. Inizialmente era unita alla penisola sorrentina, salvo essere successivamente sommersa in parte dal mare e separata quindi dalla terraferma, dove oggi si trova lo stretto di Bocca Piccola. Capri presenta una struttura morfologica complessa, con cime di media altezza (Monte Solaro 589 m e Monte Tiberio 334 m) e vasti altopiani interni, tra cui il principale è quello detto di "Anacapri". È al ventunesimo posto tra le isole italiane in ordine di grandezza.

La costa è frastagliata con numerose grotte e cale che si alternano a ripide scogliere. Le grotte, nascoste sotto le scogliere, furono utilizzate in epoca romana come ninfei delle sontuose ville che vennero costruite qui durante l'Impero. La più famosa è senza dubbio la Grotta Azzurra, in cui effetti luminosi furono descritti da moltissimi scrittori e poeti.

Caratteristici di Capri sono i celebri Faraglioni, tre piccoli isolotti rocciosi a poca distanza dalla riva che creano un effetto scenografico e paesaggistico; ad essi sono stati attribuiti anche dei nomi per distinguerli: Faraglione di terra (o Saetta) per quello attaccato alla terraferma, Faraglione di Mezzo (o Stella) per quello frapposto agli altri due e Faraglione di Fuori (o Scopolo) per quello più lontano dall'isola.

L'isola conserva numerose specie animali e vegetali, alcune endemiche e rarissime, come la lucertola azzurra, che vive su uno dei tre Faraglioni. La vegetazione è tipicamente mediterranea, con prevalenza di agavi, fichi d'India e ginestre. A Capri non sono più presenti sorgenti d'acqua potabile ed il rifornimento idrico è garantito da condotte sottomarine provenienti dalla penisola sorrentina. L'energia elettrica viene fornita da una società privata in loco.

I comuni in cui è suddivisa l'isola sono Capri e Anacapri. Gli altri centri abitati più importanti sono le frazioni di Capri Marina Grande e Marina Piccola.

Lo storico e geografo greco Strabone nella sua Geografia, riteneva che Capri fosse stata un tempo unita alla terraferma. Questa sua ipotesi è stata poi confermata sia dall'analogia geologica che lega l'isola alla penisola sorrentina sia da alcune scoperte archeologiche.

Nel marzo 1787 Johann Wolfgang von Goethe vide e descrisse l'isola di Capri dal mare, mentre navigava a bordo di un veliero da Napoli a Palermo[2].

Tra il 1927 e il 1946 i due comuni dell'isola furono aggregati in un unico comune. Dopo il 2000 è stato riproposto il ritorno ad un'unica entità amministrativa sull'isola.

Per arrivare a Capri bisogna passare prima per i porti di Napoli o Sorrento e, da Pasqua a ottobre, anche da Castellammare di Stabia, Amalfi, Positano, Seiano o Salerno. I traghetti, adibiti anche al trasporto dei veicoli, partono solo dal porto di Napoli. Da Napoli il tempo medio di navigazione è di 80 minuti con nave traghetto e di 50 minuti con aliscafo o nave veloce. Da Sorrento, invece, è di 20-25 minuti con aliscafo o nave veloce. Per disciplinare il traffico dei veicoli durante i mesi estivi e il periodo natalizio è in vigore una specifica ordinanza del prefetto che vieta l’afflusso e la circolazione sull’isola degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei comuni di Capri e Anacapri.

Le Cinque Terre (Çinque Tære in ligure) sono un frastagliato tratto di costa della Riviera ligure di levante (Riviera spezzina) situato nel territorio della provincia di La Spezia, tra Punta Mesco e Punta di Montenero, nel quale si trovano cinque borghi (tre comuni e due frazioni) o, come si diceva anticamente, "terre", che elencati da ovest verso est sono: Monterosso al Mare, Vernazza, Corniglia, Manarola, Riomaggiore.

Tutto il comprensorio è costituito da una stretta fascia di terra compresa tra il mare e il crinale che la separa dalla retrostante Val di Vara e dal Golfo della Spezia, con crinali secondari che si estendono sino a Punta Mesco delimitandolo dall'area del golfo di Levanto.

I rilievi montuosi della zona, che corrono paralleli alla costa, pur variando tra quote modeste come il Monte Malpertuso (815 metri s.l.m.) o il Monte Vè (486 metri s.l.m.) e nonostante la breve distanza dal mare, determinano un'accentuata acclività di tutto il territorio. La morfologia interna dell'area è caratterizzata da rilievi secondari - che presentano andamenti perpendicolari o obliqui rispetto alla linea di costa - e dalle famose terrazze.

La linea di costa è delimitata sul lato occidentale dal promontorio di Punta Mesco e si sviluppa in modo abbastanza lineare, presentando numerose piccole irregolarità come insenature, capi e promontori fino a Portovenere. La costa è prevalentemente rocciosa e ripida, raggiungendo in molti casi quasi la verticalità sul mare. Le spiagge sabbiose e ciottolose sono localizzate nei pressi di Monterosso (spiaggia di Fegina e di Monterosso vecchio), di Corniglia (spiaggia di Guvano e spiaggia di Corniglia), di Riomaggiore.

Il territorio delle Cinque Terre presenta una rete idrografica caratterizzata da corsi d'acqua a regime torrentizio, con portata massima nei periodi piovosi di autunno e primavera, e minima nel periodo estivo, ma i bacini idrografici sono, in linea di massima, di estensione molto limitata data la vicinanza dei rilievi montuosi alla costa. Gli interventi di trasformazione del territorio avvenuti nei secoli ad opera dell'uomo, con la realizzazione di terrazzamenti per la coltivazione della vite e dell'ulivo e dei muri a secco, hanno assunto un ruolo significativo nella regimazione delle acque anche in relazione alla canalizzazione artificiale delle stesse.

*Mediterranean Sea

*Mediterranean Sea

Egypt

Egypt

Albania

Albania

Algeria

Algeria

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

France

France

Gibraltar

Gibraltar

Greece

Greece

Israel

Israel

Italy

Italy

Croatia

Croatia

Libanon

Libanon

Libya

Libya

Malta

Malta

Morocco

Morocco

Monaco

Monaco

Montenegro

Montenegro

Palestine

Palestine

Slovenia

Slovenia

Spain

Spain

Syria

Syria

Tunisia

Tunisia

Turkey

Turkey

Cyprus

Cyprus

Il mar Mediterraneo (detto brevemente Mediterraneo) è situato tra Europa, Nordafrica e Asia occidentale. È un mare dipendente dall'Oceano Atlantico, a cui è connesso a ovest tramite lo stretto di Gibilterra; lo stretto del Bosforo lo collega a nord-est al Mar Nero mentre il canale di Suez, artificiale, lo collega a sud-est al Mar Rosso e quindi all'Oceano Indiano.

La sua superficie approssimativa è di 2,51×106 km² con uno sviluppo massimo lungo i paralleli di circa 3700 km, la lunghezza totale delle sue coste è di 46000 km, la profondità media si aggira sui 1500 m, quella massima di 5270 m presso le coste del Peloponneso, mentre la salinità media varia fra il 36,2 e il 39‰[2].

La popolazione presente negli stati bagnati dalle sue acque, noto come bacino del Mediterraneo, ammonta a circa 450 milioni di persone.[2]

È collegato a ovest all'Oceano Atlantico, attraverso lo Stretto di Gibilterra; a est attraverso il Mar di Marmara e gli stretti dei Dardanelli e del Bosforo è collegato al Mar Nero (il Mar di Marmara è spesso considerato parte del Mediterraneo, mentre il Mar Nero viene generalmente considerato un mare distinto), mentre il Canale di Suez a sud-est collega il Mediterraneo al Mar Rosso e quindi all'Oceano Indiano.

Le maree sono molto limitate anche a causa dello scarso collegamento con l'oceano, che limita la massa d'acqua complessiva investita dal fenomeno. Le temperature del Mediterraneo hanno estremi compresi fra gli 11 e i 32 °C. In genere si oscilla dai 12~18 °C nei mesi invernali ai 23~30 °C dei mesi estivi, a seconda delle zone. L'azione del Mar Mediterraneo come serbatoio termico è in buona parte dovuto al clima mediterraneo, generalmente caratterizzato da inverni umidi ed estati calde e secche. Coltivazioni caratteristiche della regione sono olivo, vite, agrumi e quercia da sughero.

Il termine Mediterraneo deriva dalla parola latina mediterraneus, che significa 'in mezzo alle terre'. Il Mar Mediterraneo attraverso la storia dell'umanità è stato conosciuto con diversi nomi. Gli antichi Romani lo chiamavano, ad esempio, Mare nostrum, ossia 'il nostro mare' e, in effetti, la conquista romana toccò tutte le regioni affacciate sul Mediterraneo.

La denominazione in arabo: البحر الأبيض المتوسط, al-Baḥr al-Abyaḍ al-Mutawassiṭ, ossia Mar Bianco di Mezzo, ha evidentemente ispirato la dizione turca di Akdeniz, Mare Bianco. Nelle altre lingue del mondo, solitamente si ha sia un prestito dal latino o da lingue neolatine (es. inglese Mediterranean Sea) sia, più spesso, un calco dal senso di "mare medio, in mezzo (alle terre)" (es. tedesco Mittelmeer, ebraico Hayam Hatikhon (הַיָּם הַתִּיכוֹן), "il mare di mezzo", berbero ilel Agrakal, "mare tra-terre", giapponese Chichūkai (地中海), "mare in mezzo alle terre", albanese deti mesdhe, "mare in mezzo alle terre", georgiano khmeltashua zghva (ხმელთაშუა ზღვა), "mare in mezzo alle terre").

Il Mar Mediterraneo è considerato l'archetipo di altri mari che hanno caratteristiche analoghe, ossia quella di essere circondati da più continenti o subcontinenti, anch'essi detti mediterranei: il Mediterraneo Australasiatico, il Mar Glaciale Artico, il Mediterraneo Americano[4].

Storia

Vero ponte tra territori, la regione del Mediterraneo è considerata culla di alcune tra le più antiche civiltà del Pianeta, nonché teatro principale della storia e della cultura della civiltà occidentale assieme al Medio Oriente e al Vicino Oriente. L'agricoltura insieme all'allevamento si diffuse sulle sue coste intorno al 6000 a.C. Successivamente, nella sua parte orientale, una più accentuata dinamicità culturale portò verso la nascita di aree urbane caratterizzate da fiorenti attività artigianali e da vivacità nei commerci. Grazie all'azione mediatrice dei Cretesi, dall'isola di Creta, centro della civiltà minoico-micenea (tra il III e il II millennio a.C.) s'irradiarono intensi flussi commerciali che interessarono le coste anatoliche, la Grecia, l'Egitto, le coste del Libano, dell'Italia meridionale, della Sicilia e della Sardegna, contribuendo a intensificare i rapporti culturali tra i tanti popoli rivieraschi.[5] Dopo la crisi del 1200 a.C., quando l'intero sistema dei commerci venne sconvolto dalle distruttive invasioni dei Popoli del Mare causando il crollo dell'Impero ittita e della Civiltà micenea, i successivi mutamenti politici crearono nella zona siro-palestinese il presupposto allo sviluppo dei centri fenici e la nascita dello stato ebraico.[5]

Abili navigatori e altrettanto abili nei commerci i Fenici (nome greco per indicare i Cananei)[5] navigarono in lungo e in largo per tutto il Mediterraneo esportando i prodotti del loro fiorente artigianato e importando materie prime, creando empori e porti commerciali e dando impulso alla creazione di città costiere come Cartagine. Nell'VII secolo lungo le rotte commerciali tra oriente e occidente, ai Fenici si affiancarono i Greci che impiantarono colonie nel bacino ionico, nel Tirreno, nell'Egeo fino al Mar Nero. Il costante aumento di nuovi insediamenti crearono forti tensioni fra i popoli rivieraschi a causa della concorrenza nei mercati e l'espansione greca a Occidente fu bloccata nel 541 a.C. dall'alleanza tra Etruschi e Cartaginesi nella Battaglia del Mare sardo. Nel secolo successivo sempre i Greci furono protagonisti nell'epico scontro che nel 480 a.C. li oppose alle mire di Serse nella Battaglia di Salamina, salvando le loro terre dall'occupazione persiana. Le nascenti potenze di Roma e Cartagine sconvolsero nuovamente il Mediterraneo e lunghe guerre si conclusero con la consacrazione della potenza romana e la distruzione dei Punici. Da allora in poi il Mediterraneo divenne per i Romani il Mare nostrum e su tutto il suo bacino si irradiò la civiltà e la potenza della Roma repubblicana e imperiale. Dopo la caduta dell'Impero romano d'Occidente e la stagnazione dei commerci nel bacino occidentale, nell'Impero romano d'Oriente i Bizantini mantennero intensi i traffici marittimi fino a quando nel VII e nell'VIII secolo l'espansione islamica sconvolse nuovamente l'intero bacino, oltrepassando lo Stretto di Gibilterra e giungendo fino in Spagna con la sua civiltà.

Le Repubbliche marinare (Amalfi, Venezia, Pisa e Genova le più note, ma anche Ragusa, Ancona e Gaeta), i cui interessi commerciali in Oriente erano minacciati dai pirati saraceni, contrastarono efficacemente questa espansione, ma sia i contrasti con le marinerie aragonesi, in aspra concorrenza sulle rotte verso Levante, sia la caduta di Bisanzio nel 1453, portarono al declino dei traffici mediterranei, declino che si accentuò ancor più dopo il 1492 con la scoperta dell'America e che neanche la vittoria nella Battaglia di Lepanto nel 1571 riuscì a fermare, arrivando nel Seicento alla drastica riduzione della potenza navale veneziana. Nel Settecento le debolezze dell'Impero ottomano favorirono le mire espansionistiche degli Inglesi nel bacino occidentale, degli Austriaci verso l'Adriatico e dei Russi nel bacino orientale. Nell'Ottocento, durante le guerre napoleoniche, Francia e Gran Bretagna si scontrarono violentemente nel Mediterraneo combattendo una guerra che vide gli inglesi prevalere e assicurarsi così il dominio incontrastato dei mari. Sempre nell'Ottocento, la costruzione del canale di Suez rese possibile il collegamento del Mediterraneo all'oceano Indiano e costituì un evento di grande importanza per i commerci marittimi in quanto si evitava in questo modo la circumnavigazione dell'Africa per raggiungere via mare i ricchi mercati asiatici.

Dalla fine degli anni Ottanta il Mediterraneo è attraversato dalle rotte dell'immigrazione dall'Africa verso l'Europa. Ogni anno alcune decine di migliaia di migranti economici, profughi e rifugiati politici raggiungono via mare le coste italiane, greche e spagnole.

Negli anni Duemila il Mediterraneo è stato descritto da analisti geopolitici come "medioceano", un corridoio strategico tra l’Indo-Pacifico e l’Atlantico.[6]

*Mediterranean Sea

*Mediterranean Sea

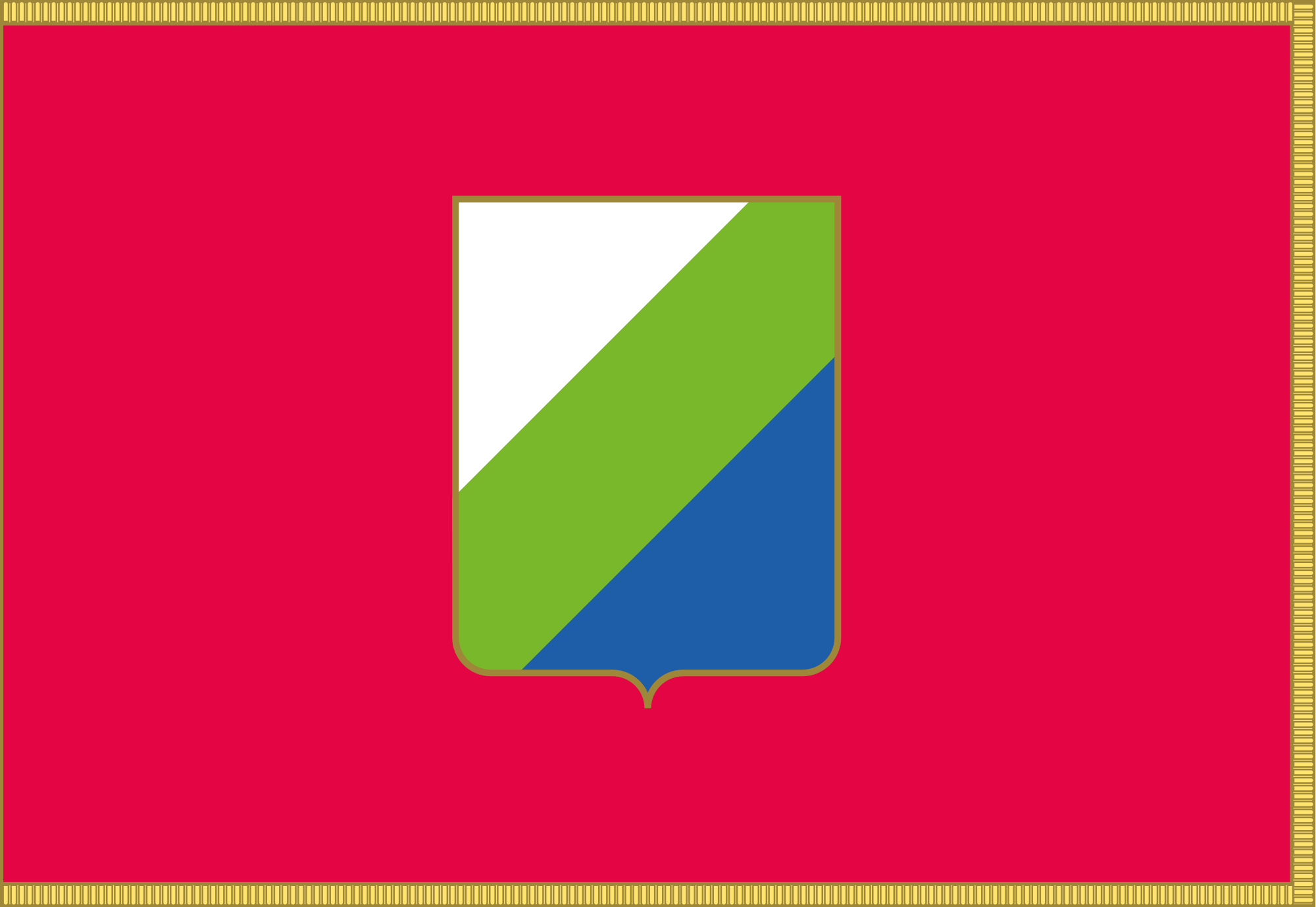

Abruzzo

Abruzzo

Albania

Albania

Bosnia Herzegovina

Bosnia Herzegovina

Emilia-Romagna

Emilia-Romagna

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Croatia

Croatia

Marche

Marche

Molise

Molise

Montenegro

Montenegro

Puglia

Puglia

Slovenia

Slovenia

Veneto

Veneto

Il mare Adriatico è l'articolazione del mar Mediterraneo orientale situata tra la penisola italiana e la penisola balcanica; suddiviso in Alto Adriatico, Medio Adriatico e Basso Adriatico, bagna sei Paesi: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro e Albania, confinando a sud-est con il Mar Ionio.

La maggioranza degli storici concorda che il nome Adriatico derivi dalla città di Adria, già veneta ed etrusca, quindi colonia siracusana, che per i greci era considerata l'estremità settentrionale dell'Adriatico[1], il cui nome verrebbe così a significare "mare che termina ad Adria". Adria era allora terminale di importanti vie carovaniere che scendevano dal Baltico, attraverso il Brennero, e dal Mar Nero attraverso il Danubio e la Drava, mettendo in comunicazione commerciale l'area mediterranea con tali regioni e permettendo gli scambi di ambra, stagno e argento. Un canale artificiale (la Filistina) collegava già allora Adria con la laguna di Venezia e da lì permetteva di risalire tramite protetta navigazione endo-lagunare fino alle risorgive del Timavo (caput Adriae)[1]

I Greci diedero quindi il nome di Adrias Kolpos (golfo di Adria) inizialmente alla parte settentrionale del mare (dalla foce del fiume Po al golfo del Quarnaro), poi gradualmente il nome venne esteso per tutta la sua lunghezza, dal caput Adriae fino al canale d'Otranto.[1] Quando i Romani conquistarono il Nord Italia alla fine del III secolo a.C., il nome si era già consolidato.

Lo storico longobardo Paolo Diacono riporta tuttavia che il nome del mare Adriatico derivi da quello della città abruzzese di Atri (anticamente Hadria e poi Hatria), che per i Romani era punto di arrivo di uno dei principali itinerari tra Roma e l'Adriatico.[2]

Altre fonti testimoniano invece un’origine siculo-illirica e così anche il nome di persona che ne è derivato, Adriano: entrambi i nomi hanno la comune origine dal Dio Adranòs, in lingua sicula Hatranus.[3][4]

Secondo Varrone (116-27 a.C.), la parola Adria deriverebbe dall'etrusco atrium, giorno/luce/est, ad indicare la posizione ad oriente del mare e della città di Adria, abitata dagli Atriates Tusci (etruschi orientali - civiltà post-villanoviana con centro a Felsina), rispetto all'Etruria.[5]

Il nome del mare Adriatico conserva la stessa radice etimologica in tutte le lingue dei popoli che vi si affacciano: Jadransko morje in sloveno Jadransko more/Јадранско море in croato, bosniaco e montenegrino[6] (secondo alcuni tale parola farebbe invece riferimento al nome latino della città di Zara, Iadera, ma ciò non è possibile secondo l'evoluzione fonologica) e Deti Adriatik in albanese.

Energy resource

Energy resource

Energy resource

Energy resource

***Winter heating equipment and simple methods

***Winter heating equipment and simple methods

Energy resource

Energy resource

***Summer cooling equipment and simple methods

***Summer cooling equipment and simple methods

Geography

Geography

Geography

Geography

*World overview

*World overview

Campania

Campania

International cities

International cities

Liguria

Liguria

Medieval cities in Europe

Medieval cities in Europe