Deutsche Enzyklopädie

Berlin

Berlin

Die Alte Nationalgalerie im Berliner Ortsteil Mitte gehört zum Bauensemble der Museumsinsel und damit zum Weltkulturerbe der UNESCO. Im Auftrag König Friedrich Wilhelms IV. ab 1862 von Friedrich August Stüler geplant, wurde sie bis 1876 von Johann Heinrich Strack im Stil des Klassizismus und der Neorenaissance ausgeführt. Aktuell beheimatet sie Gemälde und Skulpturen des 19. Jahrhunderts aus der Sammlung der Nationalgalerie.[1] Auf der Freitreppe befindet sich das von Alexander Calandrelli geschaffene Reiterstandbild Friedrich Wilhelms IV.

Belarus

Belarus

Berlin

Berlin

Brandenburg

Brandenburg

Bremen

Bremen

Denmark

Denmark

Germany

Germany

Estonia

Estonia

Finland

Finland

France

France

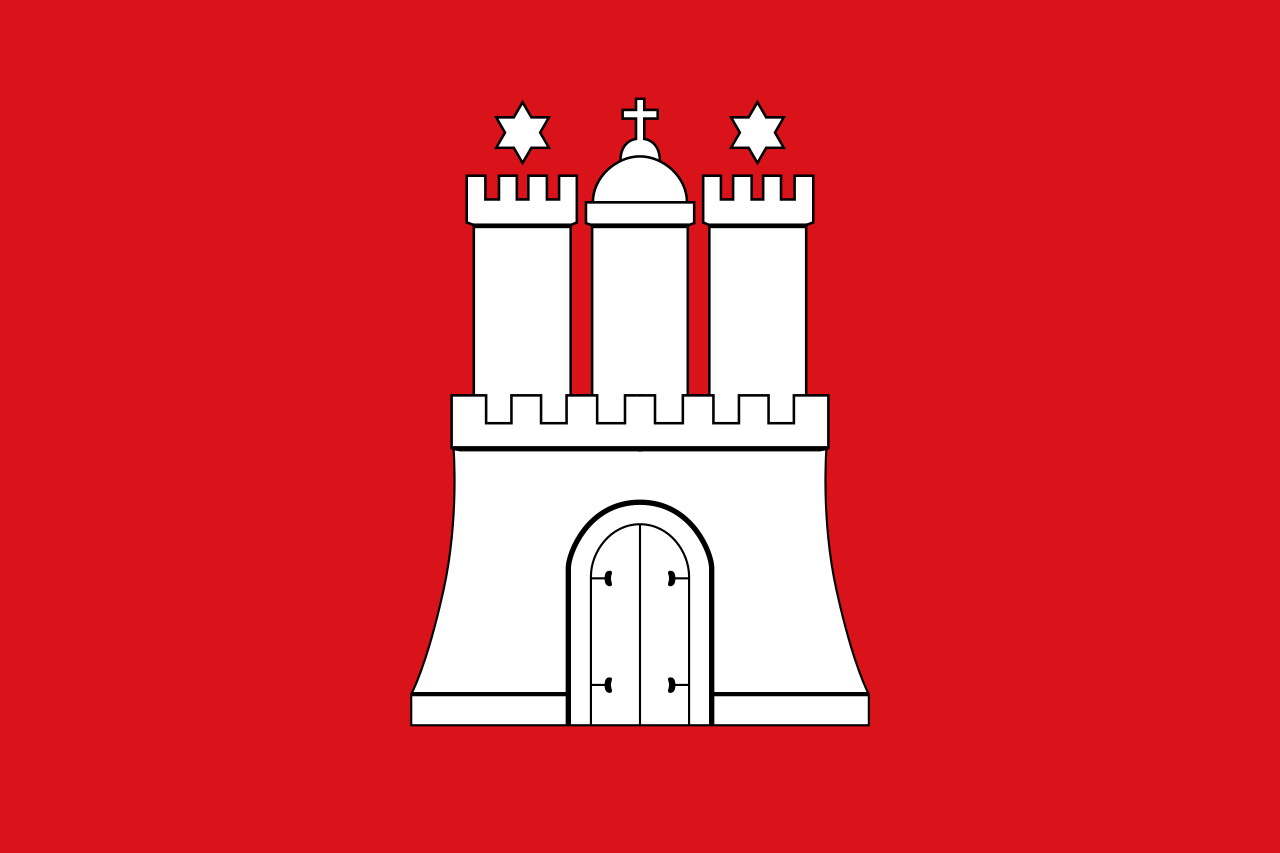

Hamburg

Hamburg

Holland

Holland

Italy

Italy

Latvia

Latvia

Lithuania

Lithuania

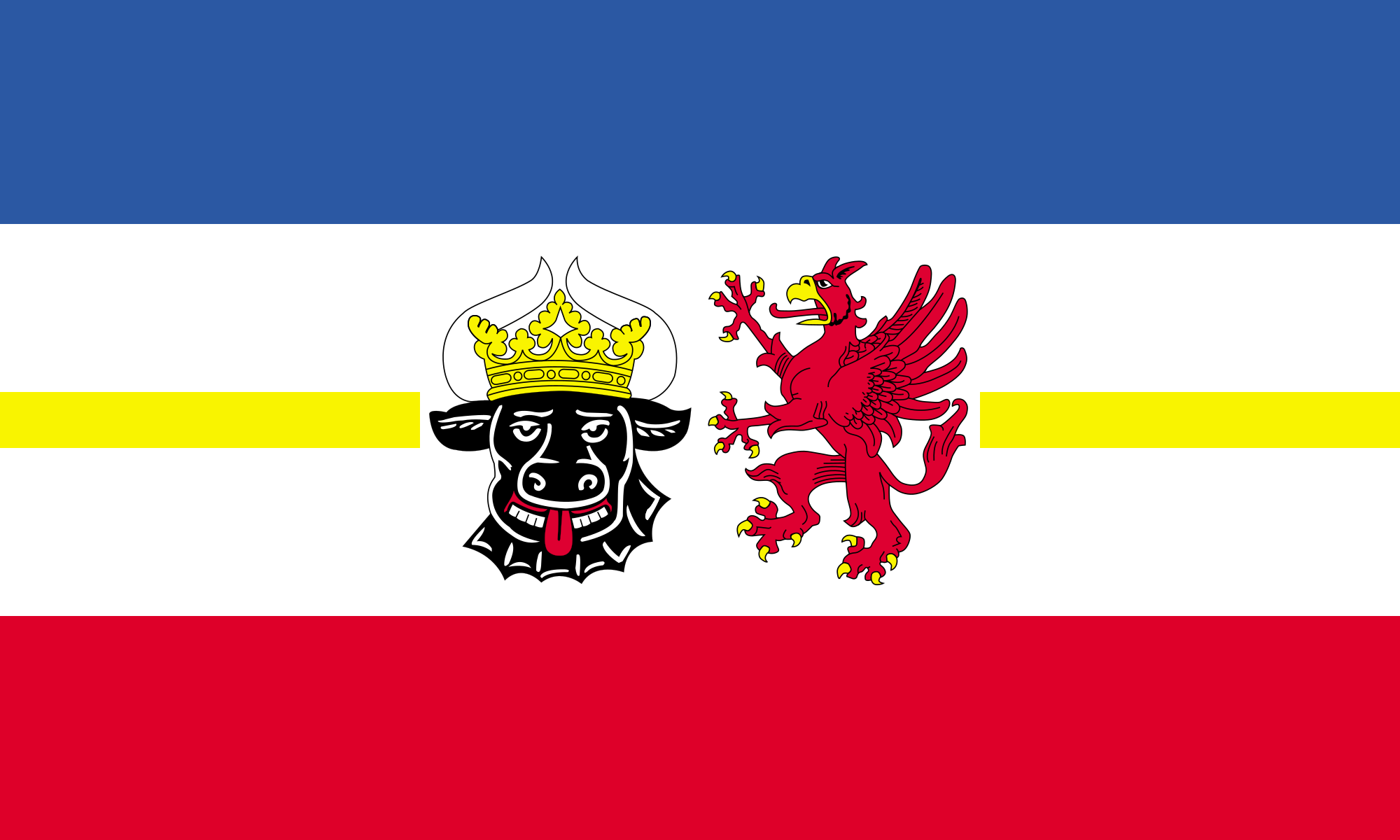

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern

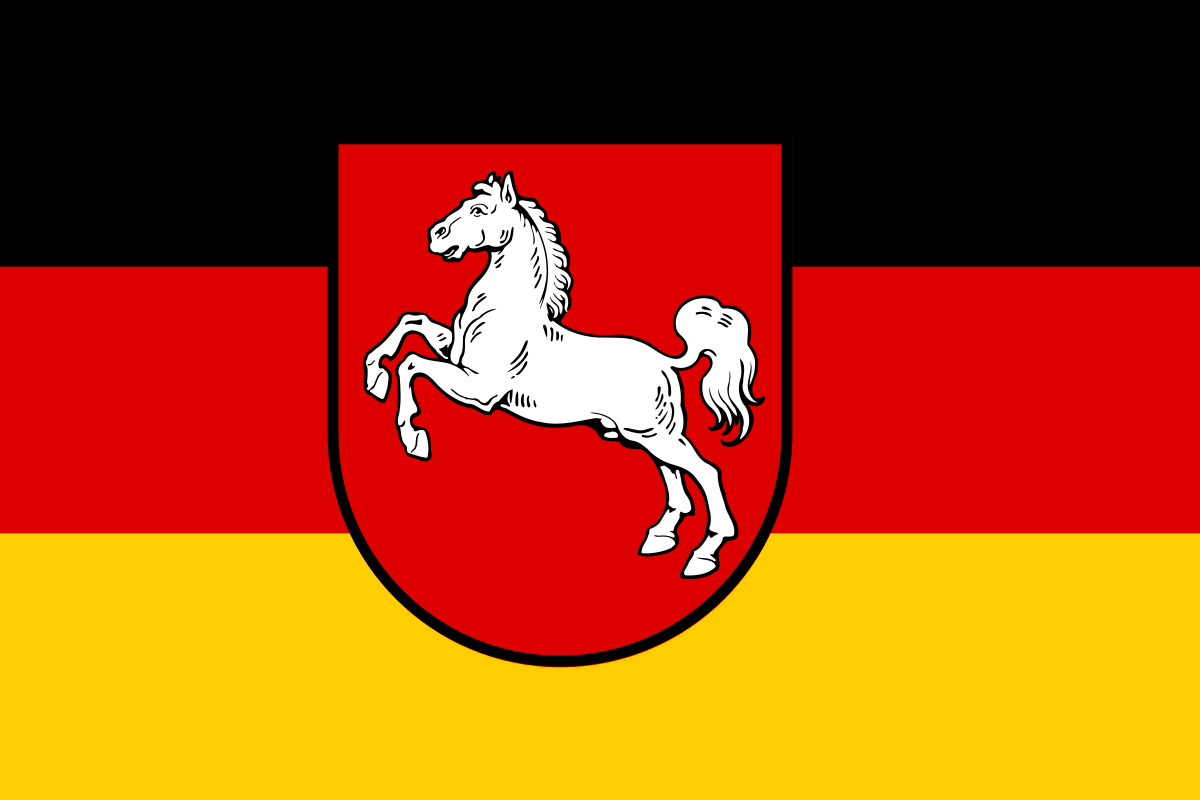

Lower Saxony

Lower Saxony

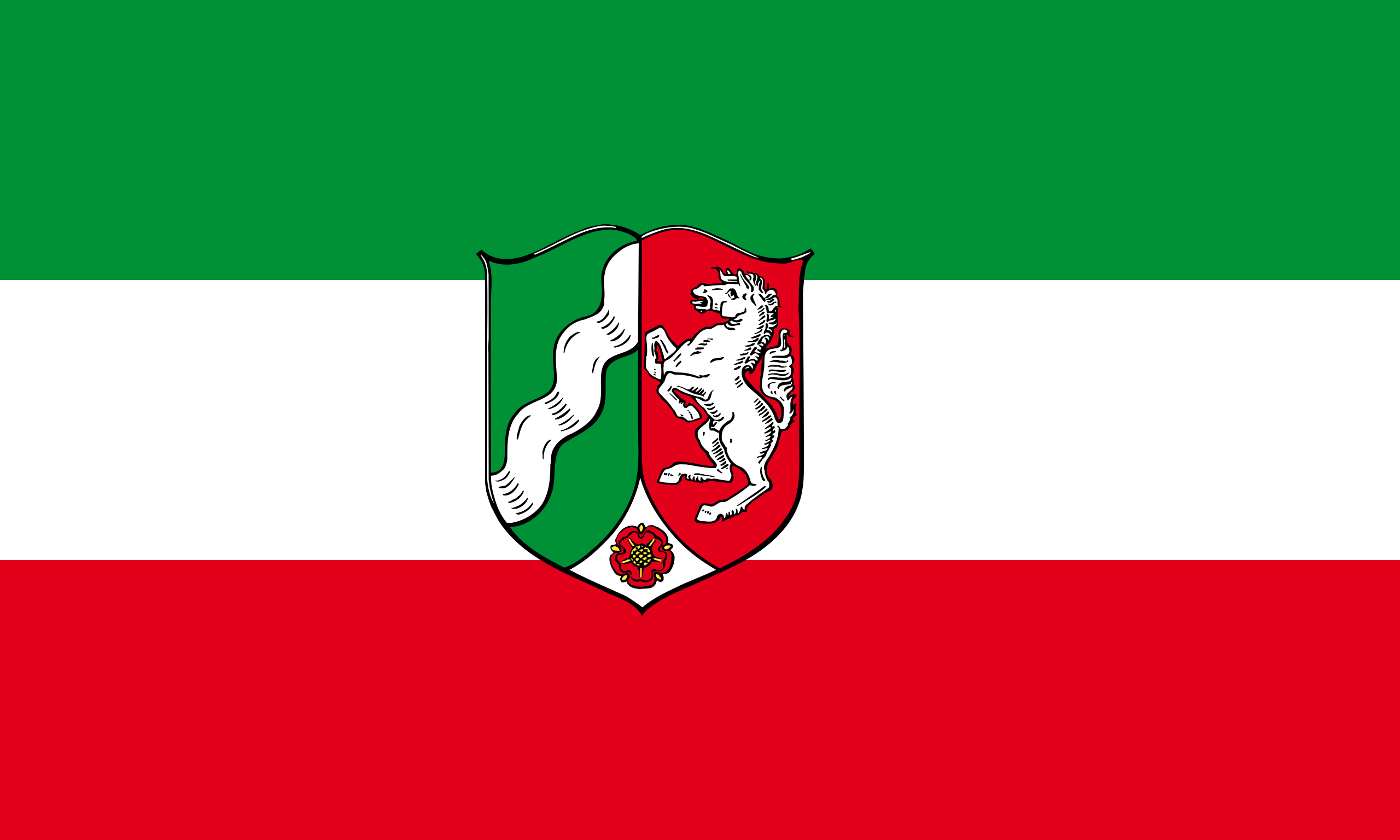

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Poland

Poland

Russia

Russia

Saxony

Saxony

Saxony-Anhalt

Saxony-Anhalt

Schleswig-Holstein

Schleswig-Holstein

Sweden

Sweden

Switzerland

Switzerland

Traditions

Traditions

Vacation and Travel

Vacation and Travel

United Kingdom

United Kingdom

World Heritage

World Heritage

Die Backsteingotik (englisch Brick Gothic, polnisch Gotyk ceglany) umfasst gotische Bauwerke, die aus oder mit sichtbarem Backstein errichtet wurden. Sie ist vor allem in Norddeutschland, dem Ostseeraum und den Niederlanden[1] verbreitet. Ihr Verbreitungsgebiet erstreckt sich im Westen bis an die Straße von Dover und im Südosten bis nach Galizien. Der auch oft verwendete Begriff Norddeutsche Backsteingotik erfasst daher nur einen Teil der gesamten Backsteingotik. Gotische Backsteinarchitektur in Italien und Südfrankreich wird in der Regel allein den dortigen Regionalstilen zugerechnet.

Die mittelalterliche Verwendung von Backstein als Baustoff setzte nördlich der Alpen im 12. Jahrhundert ein. Die ältesten Bauten gehören deshalb noch der so genannten Backsteinromanik an. Im 16. Jahrhundert ging die Backsteingotik in die Backsteinrenaissance über. Die geografische Verbreitung des Bauens aus Backstein und mit sichtbarem Backstein unterlag vom Beginn des Hochmittelalters bis in die frühe Neuzeit aber durchaus Veränderungen. So gab es in Teilen des Münsterlandes zwischen Pionierbauten der Romanik und dem starken Backsteineinsatz in Renaissance und Barock eine zeitliche Lücke.

Viele von der Backsteingotik geprägte Altstädte und Einzelbauten wurden in die Liste des UNESCO-Welterbes aufgenommen.

Berlin

Berlin

Germany

Germany

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006

Women's Soccer World Cup 2011

Women's Soccer World Cup 2011

History

History

International cities

International cities

*European Capital of Culture

*European Capital of Culture

League of Legends

League of Legends

League of Legends World Championship

League of Legends World Championship

Olympic Summer Games

Olympic Summer Games

Silk road

Silk road

Vacation and Travel

Vacation and Travel

World Heritage

World Heritage

Berlin  [bɛɐ̯ˈliːn] ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder.[12] Die Stadt Berlin ist mit rund 3,6 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands.[5] Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin/Brandenburg (rund 6 Millionen Einwohner) und der Agglomeration Berlin (rund 4,5 Millionen Einwohner). Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree und Havel befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder.

[bɛɐ̯ˈliːn] ist die Bundeshauptstadt der Bundesrepublik Deutschland und zugleich eines ihrer Länder.[12] Die Stadt Berlin ist mit rund 3,6 Millionen Einwohnern die bevölkerungsreichste und mit 892 Quadratkilometern die flächengrößte Gemeinde Deutschlands.[5] Sie bildet das Zentrum der Metropolregion Berlin/Brandenburg (rund 6 Millionen Einwohner) und der Agglomeration Berlin (rund 4,5 Millionen Einwohner). Der Stadtstaat besteht aus zwölf Bezirken. Neben den Flüssen Spree und Havel befinden sich im Stadtgebiet kleinere Fließgewässer sowie zahlreiche Seen und Wälder.

Urkundlich erstmals im 13. Jahrhundert erwähnt, war Berlin im Verlauf der Geschichte und in verschiedenen Staatsformen Residenz- und Hauptstadt Brandenburgs, Preußens und des Deutschen Reichs. Ab 1949 war der Ostteil der Stadt Hauptstadt der Deutschen Demokratischen Republik. Mit der deutschen Wiedervereinigung im Jahr 1990 wurde Berlin wieder gesamtdeutsche Hauptstadt und in der Folge Sitz der Bundesregierung, des Bundespräsidenten, des Bundestages, des Bundesrates sowie zahlreicher Bundesministerien und Botschaften.

Zu den bedeutenden Wirtschaftszweigen in Berlin gehören unter anderem der Tourismus, die Kreativ- und Kulturwirtschaft, die Biotechnologie und Gesundheitswirtschaft mit Medizintechnik und pharmazeutischer Industrie, die Informations- und Kommunikationstechnologien, die Bau- und Immobilienwirtschaft, der Handel, die Optoelektronik, die Energietechnik sowie die Messe- und Kongresswirtschaft. Die Stadt ist ein europäischer Knotenpunkt des Schienen- und Luftverkehrs. Berlin zählt zu den aufstrebenden, internationalen Zentren für innovative Unternehmensgründer und verzeichnet jährlich hohe Zuwachsraten bei der Zahl der Erwerbstätigen.[13]

Berlin gilt als Weltstadt der Kultur, Politik, Medien und Wissenschaften.[14][15][16][17] Die Universitäten, Forschungseinrichtungen, Sportereignisse und Museen Berlins genießen internationalen Ruf.[18] Die Metropole trägt den UNESCO-Titel Stadt des Designs und ist eines der meistbesuchten Zentren des Kontinents.[19] Berlins Architektur, Festivals, Nachtleben und vielfältige Lebensbedingungen sind weltweit bekannt.[20]

Entstehung

Bereits in den 1840er Jahren entstand in Berlin der Gedanke, ein Kunstmuseum an dieser Stelle zu bauen.[3] Der Kunsthistoriker Wilhelm von Bode lieferte dazu die später umgesetzten Vorschläge; Bode wurde im Jahr 1914 dafür geadelt. Hofarchitekt Ernst von Ihne und der Bauleiter Max Hasak errichteten den Museumsbau zwischen 1897 und 1904[4] für die von Bode aufgebaute Skulpturen- und Gemäldesammlung, deren Anfangsbestände auf die Kunstkammern der Kurfürsten von Brandenburg zurückgehen. Am 18. Oktober 1904, dem Geburtstag Friedrichs III., der 1888 gestorben war, wurde das Museum eröffnet. Zur Erinnerung an den „99-Tage-Kaiser“ Friedrich III. erhielt das Haus den Namen Kaiser-Friedrich-Museum.

Zerstörung und Wiederaufbau[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Im Zweiten Weltkrieg erlitt das Gebäude die auf der Museumsinsel vergleichsweise geringsten Schäden, doch erst 1951 erhielt es ein Notdach.[5] Nach Kriegsende 1945 ließ die neue Berliner Stadtverwaltung alle Bezüge zu früheren Herrschern tilgen; das Sammlungsgebäude hieß nun inoffiziell Museum am Kupfergraben.[6] Am 1. März 1956 gab Johannes R. Becher, der damalige Kulturminister der DDR, dem Kaiser-Friedrich-Museum feierlich den Namen Bode-Museum zur Erinnerung an seinen Erbauer.[7] Hier waren zeitweilig das Ägyptische Museum mit seiner Papyrussammlung, das Museum für Vor- und Frühgeschichte, eine Gemäldegalerie, eine Skulpturensammlung und das Münzkabinett untergebracht. Erste Teile der Sammlungen konnten ab 1954 wieder gezeigt werden. Die schrittweise Instandsetzung des Gebäudes einschließlich der Restaurierung der Innenräume zog sich bei laufendem Museumsbetrieb bis zum Jahr des 750. Stadtjubiläums 1987 hin.

Sanierung

Anfang der 1990er Jahre wurden zahlreiche gravierende Mängel festgestellt, sodass 1997/1998 eine Generalinstandsetzung („Kanzlerinstandsetzung“) beschlossen wurde. Sie umfasste die denkmalgerechte Restaurierung des ganzen 100 Jahre alten Museumsbaus, wobei auch zahlreiche seit Kriegsende schon wiederhergestellte Bau- und Dekorelemente fachgerecht erneuert werden mussten.

Eine besondere Attraktion war schon 1904 das Tiepolo-Kabinett, ein relativ kleiner Raum in Altrosa und Weiß mit reichen Stuckverzierungen in Formen des spätbarocken Bandelwerks. Hier sind 22 Fresken in Grisaille-Technik zu sehen, die der Barockmaler Giovanni Battista Tiepolo 1759 für den Palazzo Volpato Panigai im norditalienischen Nervesa geschaffen hatte. Wilhelm von Bode kaufte sie, holte sie 1899 nach Berlin und ließ sie in seinem Museum anbringen. Im Zweiten Weltkrieg wurde der Raum völlig zerstört; die Bilder waren zuvor ausgelagert worden und galten lange als verschollen. Während der letzten Generalinstandsetzung des Gebäudes konnte das Kabinett mit großem Aufwand wiederhergestellt werden – anhand eines einzigen Schwarz-Weiß-Fotos aus einem Museumskatalog von 1904.

Vier der fünf Höfe sind für einen Besucherrundgang mit Skulpturenausstellungen im Freien erschlossen. Entsprechend dem Masterplan Museumsinsel wurde eine Verbindung zum Pergamonmuseum hergerichtet. Teil der Instandsetzung war auch die Modernisierung des ganzen Hauses in Bezug auf Technik und Sicherheit. Fotoatelier und Restaurierungswerkstätten wurden zeitgemäß ausgestattet, korrodierte Teile der Stahlträgerkonstruktion ausgetauscht, behindertengerechte Zugänge angelegt, Hausschwamm wurde beseitigt, der Brandschutz modernisiert und eine Klimaanlage eingebaut. Die Originalsubstanz sollte möglichst erhalten werden, also wurden nachträgliche Einbauten beseitigt und ursprüngliche Farbfassungen wiederhergestellt.

Die Generalinstandsetzung des Bode-Museums kostete 152 Millionen Euro und wurde aus Mitteln des Bundeshaushalts finanziert. Das Museum hat Geschossflächen von insgesamt 25.000 m²; die Hauptnutzfläche beträgt 11.000 m² für die 66 Ausstellungsräume. Eine Studiensammlung mit italienischen Bildwerken verschiedener Schulen, eine Kindergalerie, ein Museumsshop und eine Cafeteria in der Eingangshalle ergänzen die Angebote an die Besucher.

Mit der symbolischen Schlüsselübergabe im November 2005 endete die Komplettrenovierung des Bode-Museums nach fünfeinhalb Jahren. Im Oktober 2006 öffnete das fertig eingerichtete Museum wieder für Besucher. In der Zwischenzeit wurde die aktuelle Präsentation der Kunstwerke und der Raumgestaltungen vorbereitet, die teilweise kontrovers diskutiert worden war. Das Ergebnis trägt zeitgemäßen Sehgewohnheiten der Museumsbesucher Rechnung: Wände und Sockel sind meist weiß oder hellgrau gestrichen, die Kunstobjekte locker, mit teilweise besonderen Sichtbezügen angeordnet, Skulpturen stehen nicht selten frei im Raum, die Anmutung ist offen und lebendig. Dabei wird aber Bodes ursprüngliches Konzept der komplexen Stilräume erkennbar zitiert: Historische Ausstattungsdetails – Böden, Decken, einzelne Möbelstücke – bereichern viele der Ausstellungsräume; hinzu kommen 150 ausgesuchte Tafelbilder aus der Gemäldegalerie, die in Motiv oder Darstellungsweise (oder beidem) anregende Ergänzungen zu den Exponaten liefern.

Bereits bei der Wiedereröffnung wurde klar, dass die Ausstellungsräume des Bode-Museums langfristig nicht für alle Sammlungsteile ausreichen. Insbesondere planen die Staatlichen Museen zu Berlin unter ihrem Generaldirektor Michael Eissenhauer und dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, Hermann Parzinger, die bisher im Kulturforum vorhandene Gemäldegalerie komplett hierher zu verlagern und mit den Beständen der Skulpturensammlung wieder in einem Gebäude zu vereinen. Dazu ist ein Erweiterungsbau notwendig, der mit dem Bode-Museum funktional und inhaltlich verbunden ist und dieses komplementär ergänzt. Für diesen Neubau ist die Fläche westlich des Kupfergrabens vorgesehen.[8] 2009 erarbeiteten zehn Studenten der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich Architektur, unter den Professoren Theo Brenner und Dominik Krohm Entwürfe für einen Neubau. Für deren Realisierung müssten die Kasernengebäude aus den 1960er Jahren abgerissen werden, in denen das Wachregiment Friedrich Engels stationiert war. Die visionären Entwürfe waren zwischen April und September 2010 direkt im Foyer des Museums ausgestellt.[9] Obwohl also weder Termine noch Finanzierungsmöglichkeiten feststehen, verkündete der Stiftungspräsident optimistisch:[10] „Ich bin sicher, dass es gelingen wird, die Politik und die Öffentlichkeit zu überzeugen.“

In den Sommermonaten der Jahre 2007–2015 fanden vor dem Eingangsportal des Bode-Museums regelmäßig Open-Air-Sonntagskonzerte statt.

Äußeres

Das Bauwerk im Stil des Neobarock steht auf der nordwestlichen Spitze der Museumsinsel, auf einem unregelmäßig dreieckigen Grundstück mit einer Fläche von 6000 m². Hier befanden sich von 1824 bis 1897 das Berliner Mehlhaus sowie seit 1876 die Kunstbaracke, in der Ausstellungen zeitgenössischer Berliner Künstler stattgefunden hatten. Über dem Hauptbau des Gebäudes erhebt sich eine 39,50 m hohe Kuppel aus Holz und Stahl. Baufachleute nennen sie Schwedler-Kuppel nach ihrem Erfinder Johann Wilhelm Schwedler. Nach dem Wiederaufbau des Museums in den 1950er Jahren war sie mit Schiefer gedeckt. Im Rahmen der Komplettsanierung um das Jahr 2002 erhielt das Kuppeldach seine ursprüngliche Kupfer-Stehfalz-Eindeckung zurück.[12]

Der Architekt des Museumsgebäudes hat es trotz der unregelmäßigen Form des Grundstücks verstanden, den Eindruck eines völlig symmetrischen und gleichschenkligen Gebäudes zu vermitteln, ausgerichtet auf den halbrunden, von einer Kuppel überwölbten Eingangstrakt, zu dem Brücken über die beiden Spreearme führen. Der Bau ist mit Rackwitzer, Alt-Warthauer, Wünschelburger und Friedersdorfer Sandstein (alle entstanden in der Kreidezeit) aus Schlesien verkleidet. Ein mit Fenstern versehener Quadersockel und zwei weitere, durch korinthische Halbsäulen und übergiebelte Risalite gegliederte Etagen scheinen direkt aus der Spree empor zu steigen. Allegorien der Künste und berühmter Kunststädte bekrönen die Attika, geschaffen von den Bildhauern August Vogel und Wilhelm Widemann.

Reiterstandbilder

Zur Eröffnung des neuen Museums wurde zunächst in der großen Vorhalle ein verkleinertes Modell des Schlüterschen Reiterstandbildes vom Großen Kurfürsten aufgestellt. Im Jahr 1902 erfolgte der Auftrag, von der Reiterfigur auf der Langen Brücke (spätere Rathausbrücke) ein 1:1 Gipsmodell herzustellen.[13] Wie knapp eine Woche später berichtigt wurde, soll die mit Hilfe des Gipsabdrucks erstellte Kopie (auch weiterer mit Denkmalen gewürdigter Persönlichkeiten, die der Kaiser verschenkt hat) an das Neue Deutsche Museum in Boston übergeben werden. Für die große Halle des Berliner Museums soll dagegen ein Bronzeabguss hergestellt werden.[14] Dieses Modell wurde aber offenbar material- und geldsparend in der Galvanoplastischen Kunstanstalt Geislingen metallisiert und steht so noch immer in der Halle.[15]

Im Jahr 1904 wurde auf dem über die Monbijoubrücke zugänglichen Vorplatz das rund 6,80 Meter hohe Reiterstandbild Friedrichs III. aufgestellt. Die Bronzeplastik stammte vom Bildhauer Rudolf Maison; der Granitsockel mit der Widmung „König Friedrich III. von Preußen Deutschem Kaiser das Deutsche Reich“ vom Architekten Ernst von Ihne. Bei der Vorstellung des Modells soll Wilhelm II. gesagt haben, so eine Figur sei „seit dem Colleoni nicht mehr modelliert worden“. Im Jahr 1951 wurde die Plastik aus ideologischen Gründen eingeschmolzen und der Sockel später entfernt.[16] Im Depot des Historischen Museums Regensburg befindet sich ein Modell dieses Reiterstandbilds.

Das Reiterstandbild Friedrichs III. auf dem Vorplatz und das Reiterstandbild des Großen Kurfürsten in der Vorhalle des Museums standen dadurch in Bezug, dass sie aufeinander zuritten: So begegnete der Große Kurfürst seinem kaiserlichen Nachfahren Friedrich III., und dessen Baumeister Ernst von Ihne seinem künstlerischen Vorfahren Andreas Schlüter.[17]

Inneres

Die Ausrichtung mehrerer Quergebäude ließ fünf Innenhöfe entstehen. Hinter dem Foyer beginnt mit der Mittelachse des Hauses eine eindrucksvolle Raumfolge: zunächst die Große Kuppelhalle mit weit geschwungenem Treppenaufgang und der galvanoplastischen Kopie von Andreas Schlüters Reiterstandbild des Großen Kurfürsten (angefertigt 1904 von der WMF) im Zentrum. Darauf folgt die Kamecke-Halle mit den Figuren, die einst auf dem Dach der von Schlüter erbauten, später zerstörten Villa Kamecke in der Dorotheenstraße standen. Das Nächste ist die Basilika im Stil der italienischen Renaissance, in den Seitenkapellen religiöse Bildwerke wie die farbigen, glasierten Terrakotten von Luca della Robbia und der Auferstehungsaltar aus Florenz. Den Abschluss bildet die Kleine Kuppelhalle im Rokokostil mit einer Treppenanlage. An deren Fuß sind die beiden Statuen der Venus und des Merkur von Jean-Baptiste Pigalle aufgestellt, die ursprünglich den Auftakt der Weinbergtreppe von Sanssouci bildeten. Im Obergeschoss der Rotunde befinden sich die Marmorstatuen der sechs Generäle Friedrichs des Großen vom Berliner Wilhelmplatz, die im 19. Jahrhundert am ursprünglichen Standort durch Bronzekopien ersetzt worden waren. In dieser Flucht repräsentativer Räume fanden einst auch Feierlichkeiten statt, zu denen die Hofgesellschaft und wohlhabende bürgerliche Mäzene geladen waren.

In den eigentlichen Ausstellungsräumen hatte Bode dichte, geschlossene Ensembles aus Skulpturen, Gemälden, Möbeln und kunstgewerblichen Objekten zusammengestellt, wie sie früher in großbürgerlichen Privatsammlungen üblich waren. Dabei trug er den wichtigsten Sammlern des ersten Bestandes, dem Bankier Adolph Thiem und James Simon, Rechnung, die ihre Exponate zu symbolischen Preisen verkauften, aber darauf bestanden, dass nicht thematisch, sondern nach ihren ehemaligen Besitzern gruppiert wurde.[18]

Dazu kamen innenarchitektonische Details wie Portale, Marmorböden, Kassettendecken, Kamine und Altäre, die Bode vorwiegend in Italien für seinen Museumsneubau zusammengekauft hatte. Mit diesen Räumen wollte er den Besuchern die Stimmungen vergangener Epochen nahebringen. Er verfolgte mit den Stilräumen (Period Rooms) ein museumspädagogisches Konzept, das auch Ludwig Hoffmann dem Neubau des Märkischen Museums zugrunde legte – nicht weit entfernt spreeaufwärts, nahezu zur gleichen Zeit und mit noch größerer Konsequenz, nämlich auch im äußeren Erscheinungsbild seines Bauwerks.

*Germany's political system

*Germany's political system

Architecture

Architecture

Neoclassic architecture *

Neoclassic architecture *

Architecture

Architecture

Neo-Renaissance architecture

Neo-Renaissance architecture

Berlin

Berlin

Germany

Germany

Party and government

Party and government

Das Reichstagsgebäude und seine Umgebung werden gern als „Berliner Regierungsviertel“ bezeichnet. Das ist falsch, denn im Reichstagsgebäude ist der Bundestag, also das Parlament, untergebracht, und auch die Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft, die nach dem Umzug von Bonn nach Berlin entstanden sind, sind Parlamentsgebäude. Das einzige Regierungsgebäude, das Bundeskanzleramt, liegt also gewissermaßen am Rande des Parlamentsviertels. Drei Gebäude des Bundestages gruppieren sich um den alten Reichstag: das Jakob-Kaiser-Haus, das Paul-Löbe-Haus und das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, benannt nach parlamentarischen Persönlichkeiten aus den Anfangsjahren der Bundesrepublik.

Jakob-Kaiser-Haus

Das Jakob-Kaiser-Haus, der größte Parlamentsneubau, wurde im Januar 2002 fertiggestellt. Das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais, jetzt Teil des Jakob-Kaiser-Hauses, bietet der Deutschen Parlamentarischen Gesellschaft sowie dem Bundestag für repräsentative Anlässe Raum. Unter der Erde verbindet ein Versorgungstunnel alle Neubauten des Bundestages mit dem Reichstag. Oberirdisch stellen zwei Brücken die Verbindung zwischen den beiderseits der Straße befindlichen Gebäudekomplexen her.

Das Jakob-Kaiser-Haus dient im wesentlichen der Unterbringung von etwa 60 Prozent der Abgeordnetenbüros, der Fraktionsstäbe und ihrer Sitzungsräume, der Arbeitsräume der Vizepräsidenten sowie der Verfügungsräume für den Bundesrat und die Bundesregierung. Ferner werden hier unter anderem die Büros der Parlamentsdienste vorgehalten, der Bereich „Presse und Kommunikation“ des Bundestages, Mediendienste und zwei Sitzungssäle für Untersuchungsausschüsse.

Besondere Bedeutung kommen den Kopfbauten entlang der Spree zu. Hier sind die Ausschusssitzungssäle, die Räume der Fraktionsvorstände und der Gastronomie. Die Abgeordneten und Fraktionen sind in Einheitsbüros gleicher Größe aber mit unterschiedlicher Ausstattung untergebracht. Die 18-Quadratmeter-Standardbüros sind bei der Raumbelegung flexibel und lassen sich effektiv nutzen. Um den urbanen Charakter des Parlamentsquartiers zu fördern, sind Läden im Erdgeschoss entlang der Wilhelmstraße angesiedelt.

Paul-Löbe-Haus

Nur wenige Meter vom Reichstagsgebäude entfernt liegt das Paul-Löbe-Haus. Benannt nach dem letzten demokratischen Reichstagspräsidenten der Weimarer Republik, gehört das lichte Gebäude im Spreebogen zum „Band des Bundes“, das die beiden früher durch die Mauer getrennten Teile der Hauptstadt über die Spree hinweg verbindet. Das „Band des Bundes“ besteht aus dem neuen Kanzleramt, dem Paul-Löbe-Haus auf der Westseite des Flusses und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus auf der Ostseite.

Anders als beim Reichstagsgebäude konnten mit dem Paul-Löbe-Haus, losgelöst von den Vorgaben der Geschichte, eigene Akzente gesetzt werden. Das ist dem Architekten Stephan Braunfels nach dem einhelligen Urteil von Fachleuten und Laien gelungen: Der achtgeschossige Neubau mit seinen jeweils fünf markanten Seitenkämmen und den acht charakteristischen gläsernen Zylindern wirkt wie ein kraftvoller „Motor der Republik“.

Bestimmt ist das rund 200 Meter lange und 102 Meter breite Gebäude vor allem für drei Arbeitsbereiche des Deutschen Bundestages: die Ausschüsse, die Öffentlichkeitsarbeit und die zentrale Besucherbetreuung. Zudem können Besuchergruppen im Paul-Löbe-Haus in Seminar- und Ausstellungsräumen etwas über das politische System in Deutschland erfahren.

Abgeordnetenbüros und Sitzungssäle

Die Transparenz des Hauses beginnt bereits am Haupteingang, der auf der Westseite liegt. Die riesige Fläche ist verglast und spiegelt das gegenüberliegende Kanzleramt wider. Schon von weitem soll dem Besucher signalisiert werden, dass er im Paul-Löbe-Haus willkommen ist. Am Abend, wenn die gewaltige Glasfläche von innen beleuchtet ist und die rechts und links symmetrisch aufsteigenden Innentreppen ihre skulpturale Wirkung entfalten, ist der einladende Effekt noch größer.

Transparenz kennzeichnet auch die 200 Meter langen und 23 Meter hohen Seitenfassaden, die durch jeweils fünf Seitenflügel mit dazwischen liegenden begrünten Lichthöfen strukturiert werden. Mit ihren verglasten Seitenwänden stehen sie im Kontrast zu dem grauen Sichtbeton der Außenmauern. Da sowohl die Büros der Abgeordneten als auch die Sekretariate und die Sitzungssäle der Ausschüsse auf die Lichthöfe führen, haben nicht nur die Parlamentarier eine gute Aussicht, sondern auch die Bürger von außen eine gute Einsicht in die Arbeit der Volksvertreter.

Dort, wo das Gebäude an die Spree grenzt, lädt eine Uferpromenade zum Spaziergang ein. Einen imposanten Anblick bietet hier beispielsweise die zweigeschossige Fußgängerbrücke, die hoch oben in der Luft eine interne Verbindung zwischen dem Paul-Löbe-Haus und dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus schafft und deren untere Ebene öffentlich zugänglich ist.

Blockheizkraftwerk und Photovoltaikanlage

Auch im Inneren des Hauses mit seinen rund 1.000 Büros und über 20 Sitzungssälen herrschen Transparenz und weitgehende Offenheit. Das ist vor allem der riesigen Halle mit ihrem glasgedeckten Rasterdach zu verdanken, die den Gebäudekomplex von West nach Ost durchzieht. Hier können die Blicke durch den gesamten Komplex schweifen, hinauf zu den acht offenen Stockwerken mit ihren seitlichen Laufgängen und den relingartigen Geländern, zu den Zuschauergalerien, den die Halle überquerenden Brücken und den 16 gläsernen Fahrstühlen. Im Westen und Osten öffnen sich große Glasfassaden, die eine faszinierende Aussicht bieten, zum einen auf das Kanzleramt, zum anderen – jenseits der Spree – auf die gläserne Bibliothek des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses.

Das Paul-Löbe-Haus ist mit innovativer und umweltschonender Haustechnik ausgestattet. So nutzt das Blockheizkraftwerk ausschließlich regenerierbare Primärenergien (Biodiesel) und gewährleistet durch das System der Kraft-Wärme-Kopplung gleichzeitig eine verbesserte Wirtschaftlichkeit und geringen Schadstoffausstoß.

Um das vorgegebene Energiesparkonzept umzusetzen, entwickelten die Technikplaner eine 3.230 Quadratmeter umfassende Photovoltaikanlage, deren Solarmodule in die Architektur des großen Rasterdaches integriert sind und zugleich als Verschattungselemente die direkte Sonneneinstrahlung dämpfen. Zur Technik gehört auch die Anbindung des Hauses an das unterirdische Erschließungssystem des Parlamentsviertels. In diesem Tunnelsystem können Materialien transportiert werden. Das entlastet die oberirdischen Straßen.

Marie-Elisabeth-Lüders-Haus

Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus ist der dritte Parlamentsneubau an der Spree und wurde im Dezember 2003 mit der feierlichen Schlüsselübergabe eingeweiht. Es vollendet das „Band des Bundes“, das mit dem von Axel Schultes entworfenen Bundeskanzleramt beginnt. Das Band wird durch eine Freifläche unterbrochen, da das Bürgerforum nicht gebaut wurde. Es setzt sich jedoch mit dem Paul-Löbe-Haus (PLH) fort und findet mit dem Marie-Elisabeth-Lüders-Haus (MELH) seinen Abschluss.

Die Brücke zwischen PLH und MELH schließt die Verbindung zwischen West und Ost. Architekt Stephan Braunfels nennt es den „Sprung über die Spree“. Das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus überbaut den ursprünglichen Verlauf der Berliner Hinterlandmauer. In einem öffentlich zugänglichen Mauermahnmal sind Segmente dieser Mauer wieder an ihrem ursprünglichem Ort aufgebaut.

Der Spreeplatz am westlichen Ufer, der über eine lange, leicht geschwungene Treppe zur Spree hinunterführt, korrespondiert auf der Seite des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses mit einer sich nach oben weitenden Freitreppe. Vom Spreeplatz aus hat man auch den besten Blick auf die gläserne Bibliothek des Hauses und auf die große runde Öffnung in der Betonfassade, hinter der sich der Sitzungssaal für öffentliche Anhörungen befindet.

Herzstück Bibliotheksrotunde

Das Innere des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses ist geprägt vom Licht, das durch die Kassettendecke in das Gebäude fährt und die klaren Formen der Haupthalle immer wieder zu verändern scheint. Man kann die rechteckige Halle auf einer umlaufenden Galerie von allen Seiten betrachten. Immer wird man beeindruckt sein vom Herzstück des Hauses, der Bibliotheksrotunde am westlichen Ende der Halle.

Unter der Informations- und Beratungsebene des Rundbaus, durch dessen zwei große Fensterfronten der Blick über die Spree zum Reichstagsgebäude geht, ist in einem sonst leeren Raum ein Stück der Berliner Mauer erhalten. Das Teilstück folgt ihrem einstigen Verlauf und verweist somit auf die Geschichte des Ortes. Über der Gedenkstätte sind fünf Ebenen und zwei Lesesäle angeordnet. Aus den Tiefen des Hauses kommen über ein ausgeklügeltes Transportsystem die gewünschten Bücher aus den Magazinen.

Beeindruckend ist auch der große Anhörungssaal, in dem vor allem Untersuchungsausschüsse arbeiten. Von hier aus geht der Blick über die Spree auf das Paul-Löbe-Haus und auf das Reichstagsgebäude. Unter dem 290 Quadratmeter großen Raum liegt eine Treppe der besonderen Art, die so genannte Bramante-Treppe.

Wissenschaftliches Dienstleistungszentrum

Aber auch andere Treppen im Haus sind durch ihre Verspieltheit und Formenvielfalt Blickfänge – die Trompetentreppe an der Rotunde oder die „Himmelsleiter“, die zur Galerie hinaufführt. Die 600 Büros sind in Gebäudekämmen untergebracht, von denen zwei nur halbe Kämme sind.

Das 23 Meter hohe Marie-Elisabeth-Lüders-Haus beherbergt das parlamentarische Gedächtnis und ist zugleich wissenschaftliches Dienstleistungszentrum für die Abgeordneten. Die Parlamentsbibliothek, die Pressedokumentation, das Parlamentsarchiv sowie die Parlamentsdokumentation finden hier Raum unter einem Dach. Ein Anhörungssaal mit Galerie dient vor allem der Ausschussarbeit.

Mit den Fachbereichen arbeitet ein großer Funktionsbereich der Wissenschaftlichen Dienste im Gebäude. Büros und Besprechungsräume komplettieren den Arbeitsort, an dem auch die Postdienste, die Reisestelle und der Fahrdienst des Bundestages untergebracht sind. Eine Terrasse mit Skulpturenschmuck und ein großer Ausstellungsraum unterhalb der Terrasse und der Freitreppe sind öffentlich zugänglich.

Erweiterungsbau mit Turm

Mit diesem Neubau am östlichen Ufer der Spree ist auch das „Band des Bundes“ vollendet worden. Dieses städtebauliche Symbol für die Vereinigung der einst in West und Ost geteilten Stadt verbindet das Parlamentsgebäude am Ostufer der Spree mit dem Paul-Löbe-Haus und dem Kanzleramt auf der Westseite.

Mit dem ersten Spatenstich wurde am 9. November 2010 der zweite Bauabschnitt des Marie-Elisabeth-Lüders-Hauses eröffnet. In die Erweiterung investiert der Bund 190 Millionen Euro. Im Zentrum des Ostflügels entsteht ein 36 Meter hoher Turm. Neben 300 neuen Büroräumen werden ein repräsentativer Eingangsbereich an der Luisenstraße und ein Bistro mit 50 Innenplätzen und 150 Außenplätzen auf der Spreeseite des Hauses geschaffen. Bistro und Gebäude werden öffentlich zugänglich sein.

Die Halle wird für öffentliche Veranstaltungen zur Verfügung stehen und Platz für rund 1.200 Gäste bieten. Ende 2014 soll das dann rund 44.000 Quadratmeter große Parlamentsgebäude fertiggestellt sein. In der Rotunde der Halle wird die Skulptur „Kosmos 70“ von Bernhard Heiliger, die vonf 1970 bis 1994 im Reichstagsgebäude hing, wieder einen Platz finden. (vom/eis https://www.bundestag.de/)

*Think tanks in Germany

*Think tanks in Germany

Berlin

Berlin

Education and Research

Education and Research

European Union

European Union

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Die Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik e. V. (DGAP) ist ein Netzwerk und eine Denkfabrik für Außenpolitik. Die 1955 in Zusammenarbeit mit dem Council on Foreign Relations und Chatham House gegründete Gesellschaft betreibt Forschungseinrichtungen für Fragen der internationalen Politik sowie der Außen- und Sicherheitspolitik. Die DGAP zählt heute über 2.800 Mitglieder, darunter führende Persönlichkeiten aus dem Bank- und Finanzwesen, der Wirtschaft, Politik, Medien und der Wissenschaft.[1] Sitz der DGAP ist das ehemalige Gebäude der Jugoslawischen Gesandtschaft im Botschaftsviertel in Berlin-Tiergarten.

Das Deutsche Historische Museum (kurz: DHM) ist ein Museum für deutsche Geschichte in Berlin. Es hat seinen Sitz im barocken Zeughaus an der Straße Unter den Linden und im modernen Ausstellungsbau an der Straße Hinter dem Gießhaus im Ortsteil Mitte. Das DHM versteht sich als Ort der „Aufklärung und Verständigung über die gemeinsame Geschichte von Deutschen und Europäern“ und ist eines der meistbesuchten Museen der Stadt.

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Berlin

Berlin

Germany

Germany

UEFA European Championship 2024

UEFA European Championship 2024

Hamburg

Hamburg

Hessen

Hessen

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia

Saxony

Saxony

*Think tanks in Germany

*Think tanks in Germany

Berlin

Berlin

Education and Research

Education and Research

European Union

European Union

Financial

Financial

*Germany economic data

*Germany economic data

Party and government

Party and government

*Think Tank

*Think Tank

Economy and trade

Economy and trade

Economic and political research

Economic and political research

Die Stiftung Wissenschaft und Politik (SWP) in Berlin ist eine Stiftung des bürgerlichen Rechts und Trägerin des Deutschen Instituts für Internationale Politik und Sicherheit (englisch German Institute for International and Security Affairs), das den Deutschen Bundestag, die Bundesregierung sowie politische Entscheidungsträger in für Deutschland wichtigen internationalen Organisationen, vor allem in EU, NATO und den Vereinten Nationen in Fragen der Außen- und Sicherheitspolitik bzw. internationalen Politik berät. Das Institut gehört zu den einflussreichsten deutschen Forschungseinrichtungen für außen- und sicherheitspolitische Fragen.

Art

Art

Museum

Museum

Sport

Sport