Deutsche Enzyklopädie

Bavaria

Bavaria

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

UEFA European Championship 2020

UEFA European Championship 2020

UEFA European Championship 2024

UEFA European Championship 2024

Sport

Sport

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Die Allianz Arena ist ein Fußballstadion im Norden von München und bietet bei nationalen Spielen 75.021 Plätze, zusammengesetzt aus 57.343 Sitzplätzen, 13.794 Stehplätzen, 1.374 Logenplätzen, 2.152 Business Seats (einschließlich 102 Sitzplätzen für Ehrengäste) und 966 Sponsorenplätzen. In der Allianz Arena bestreitet der FC Bayern München seit der Saison 2005/06 seine Heimspiele. Bis zum Saisonende 2016/17 war die Allianz Arena auch Spielstätte des TSV 1860 München. Außerdem war sie Spielort der Fußball-Weltmeisterschaft 2006 und Austragungsort des Champions-League-Finals 2012. Das Stadion befand sich zuerst im gemeinsamen Eigentum der FC Bayern München AG und der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA. Später erwarb die FC Bayern München AG die Anteile der TSV München von 1860 GmbH & Co. KGaA und ist nun alleiniger Eigentümer.

Das Stadion liegt am nördlichen Ende des Münchner Stadtbezirks Schwabing-Freimann in der Fröttmaninger Heide und rund 10 Kilometer Luftlinie vom Marienplatz entfernt. Durch die direkte Lage am Autobahnkreuz München-Nord (A 9/A 99) ist ein zügiges Verkehren von und zu den Spielen in Verbindung mit dem direkt an der Arena befindlichen rund 11.000[9] Pkw fassenden Parkhaus gewährleistet. Im Süden erfolgt die Anbindung über die Anschlussstelle München-Fröttmaning-Süd (A 9). Im Norden wird die Arena aus Richtung Westen über die AS München-Fröttmaning-Nord (A 99) bzw. aus Richtung Osten über das Autobahnkreuz München-Nord und die Anschlussstelle München-Fröttmaning-Süd erreicht.

Durch einen etwa 15-minütigen Fußweg über die Esplanade kann vom Stadion aus der U-Bahnhof Fröttmaning erreicht werden.[10] Hier verkehrt die Linie U6 der Münchner U-Bahn. Ca. 16 min dauert die Fahrt in die bzw. aus der Münchner Innenstadt. Reisende, die über den Münchner Hauptbahnhof anreisen, müssen in die S-Bahn (mit Umstieg am Marienplatz) umsteigen, um die U6 zu erreichen. Alternativ können die U-Bahn-Linien U1, U2, U7 und U8 (Umstieg am Sendlinger Tor) oder die U-Bahn-Linien U4 und U5 (Umstieg am Odeonsplatz) benutzt werden. Auch die Anreise über den Münchner Ostbahnhof erfordert den Umstieg auf die S-Bahn oder die U-Bahn-Linie U5. Zur Entlastung der U-Bahn steht bei einigen Heimspielen des FC Bayern zusätzlich eine kostenlose Busverbindung vom S-Bahnhof Donnersbergerbrücke für die Anreise zu Verfügung.[11]

Seit der Saison 2019/20 werden Fans mit Karten für den Gästebereich ab dem U-Bahnhof Fröttmaning über einen separaten Fußweg westlich der Gleise zum Stadion geleitet.

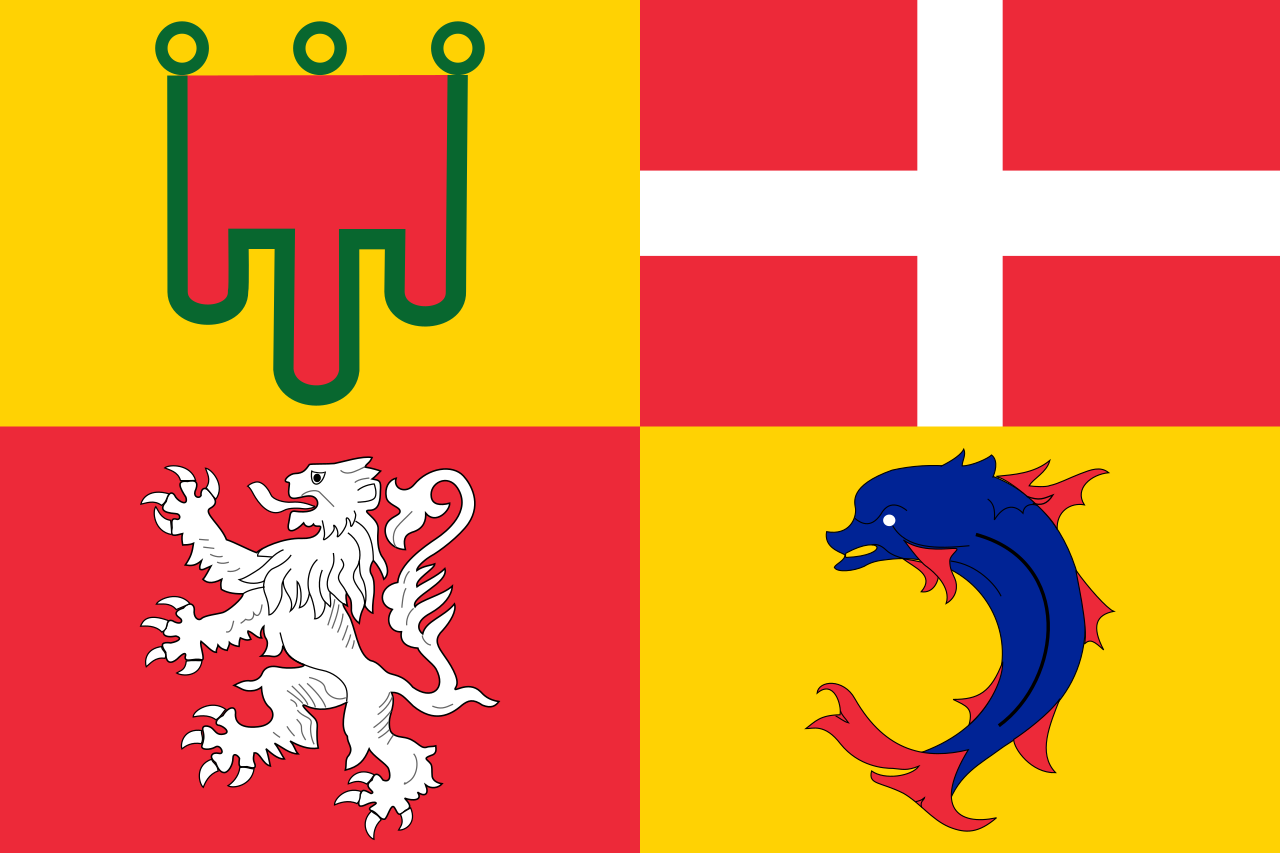

Auvergne-Rhône-Alpes

Auvergne-Rhône-Alpes

Baden-Wuerttemberg

Baden-Wuerttemberg

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

France

France

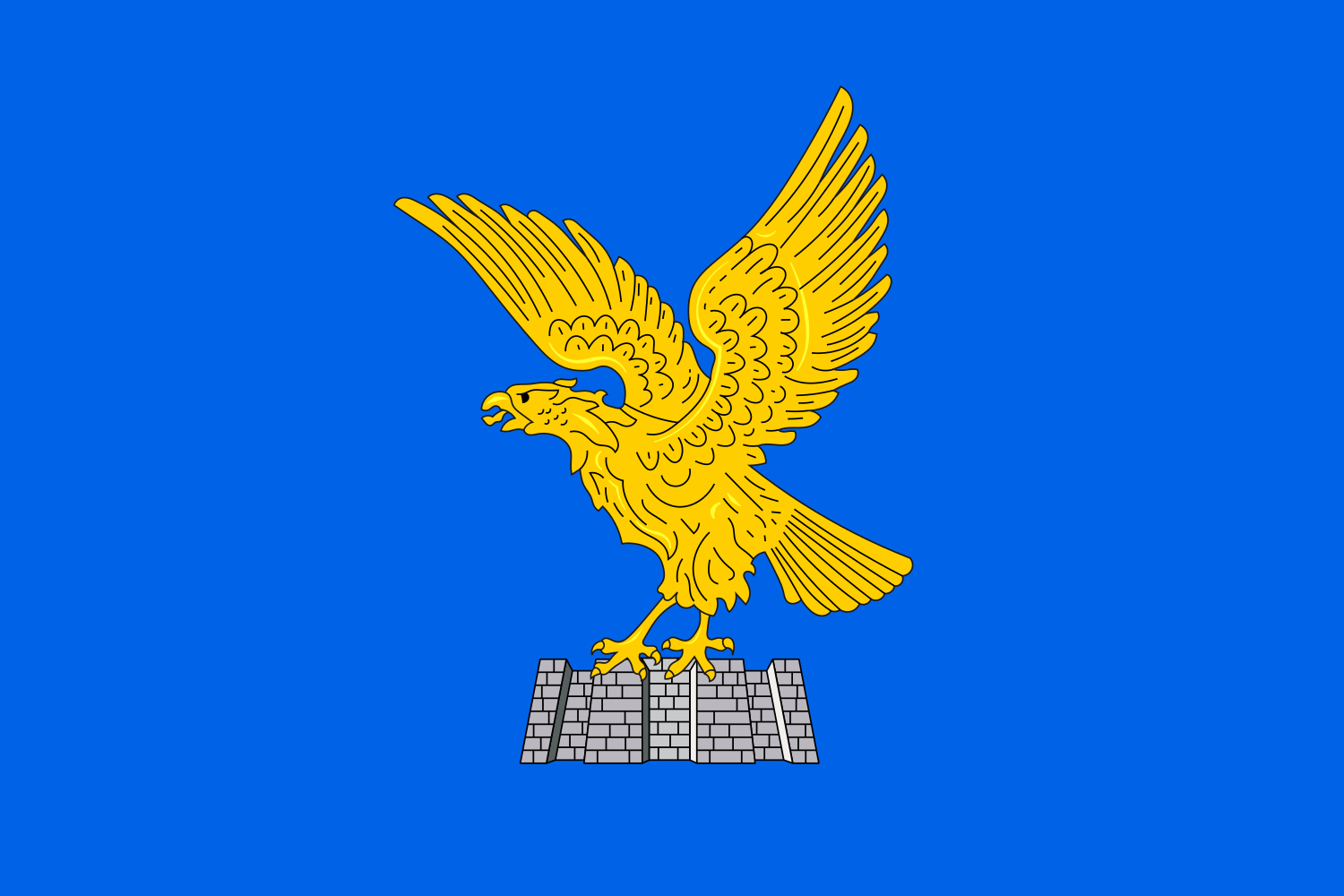

Friuli-Venezia Giulia

Friuli-Venezia Giulia

Italy

Italy

Liechtenstein

Liechtenstein

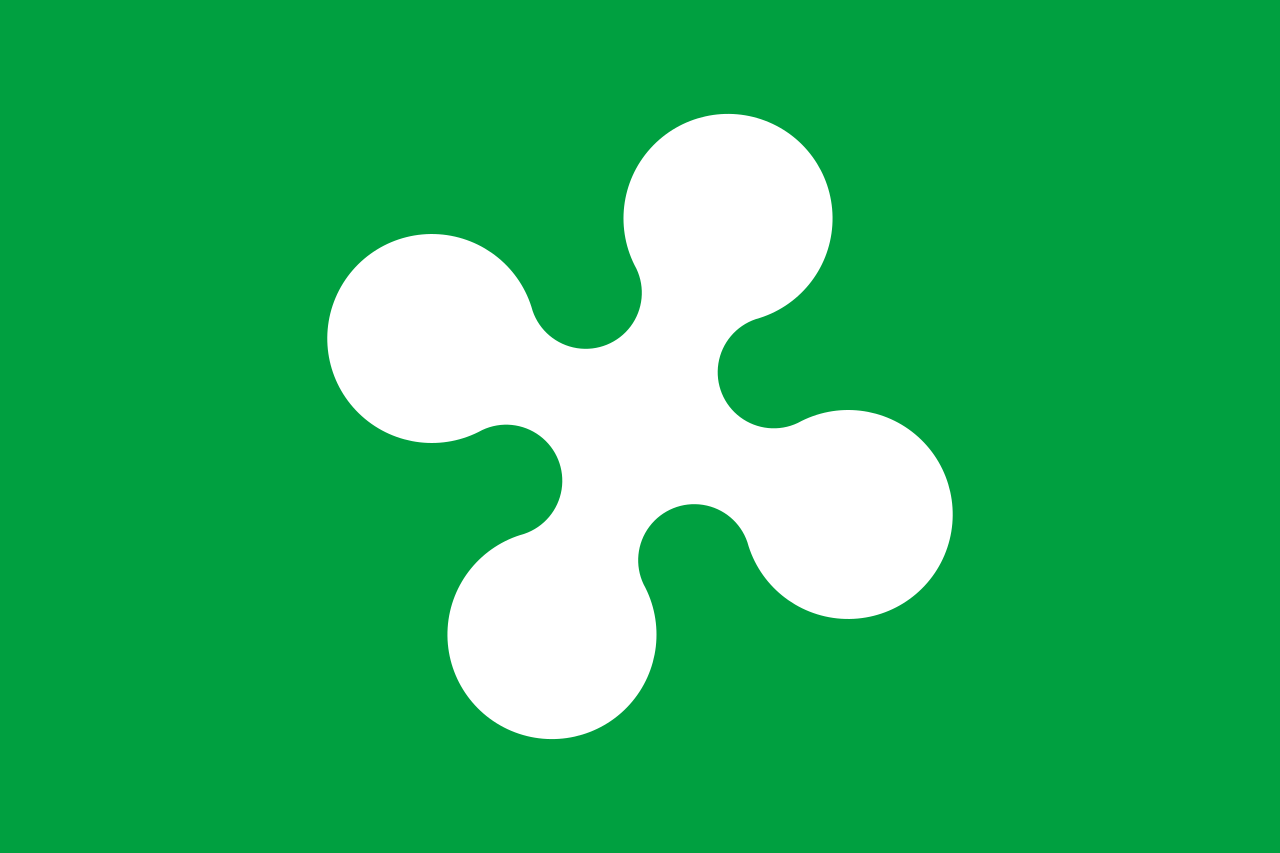

Lombardia

Lombardia

Monaco

Monaco

Austria

Austria

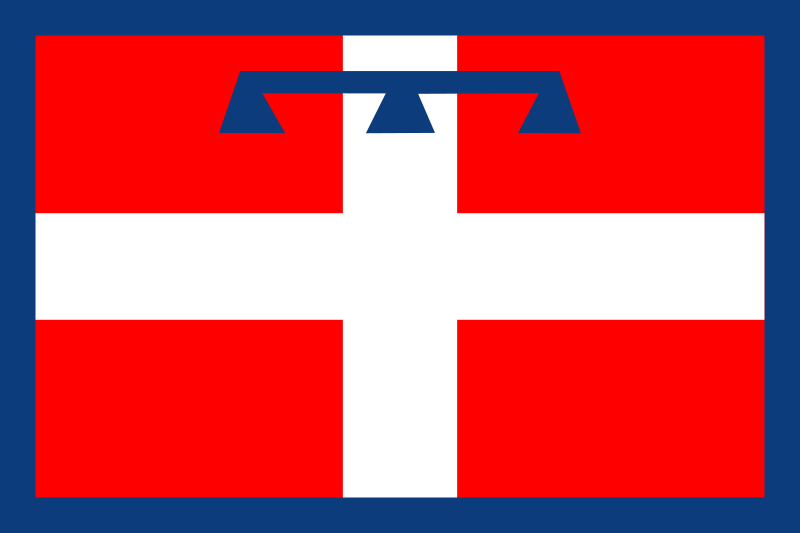

Piemonte

Piemonte

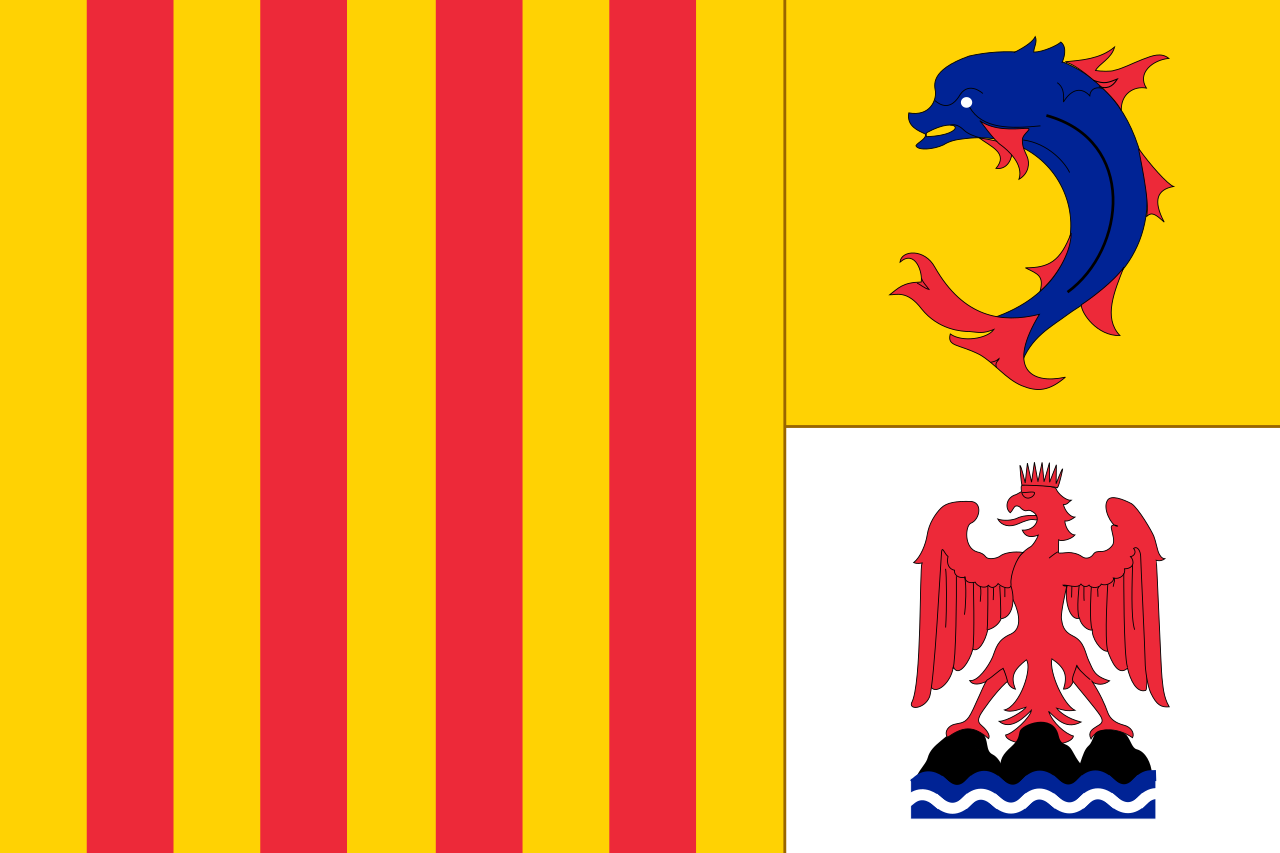

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Provence-Alpes-Côte d´Azur

Switzerland

Switzerland

Slovenia

Slovenia

Tyrol

Tyrol

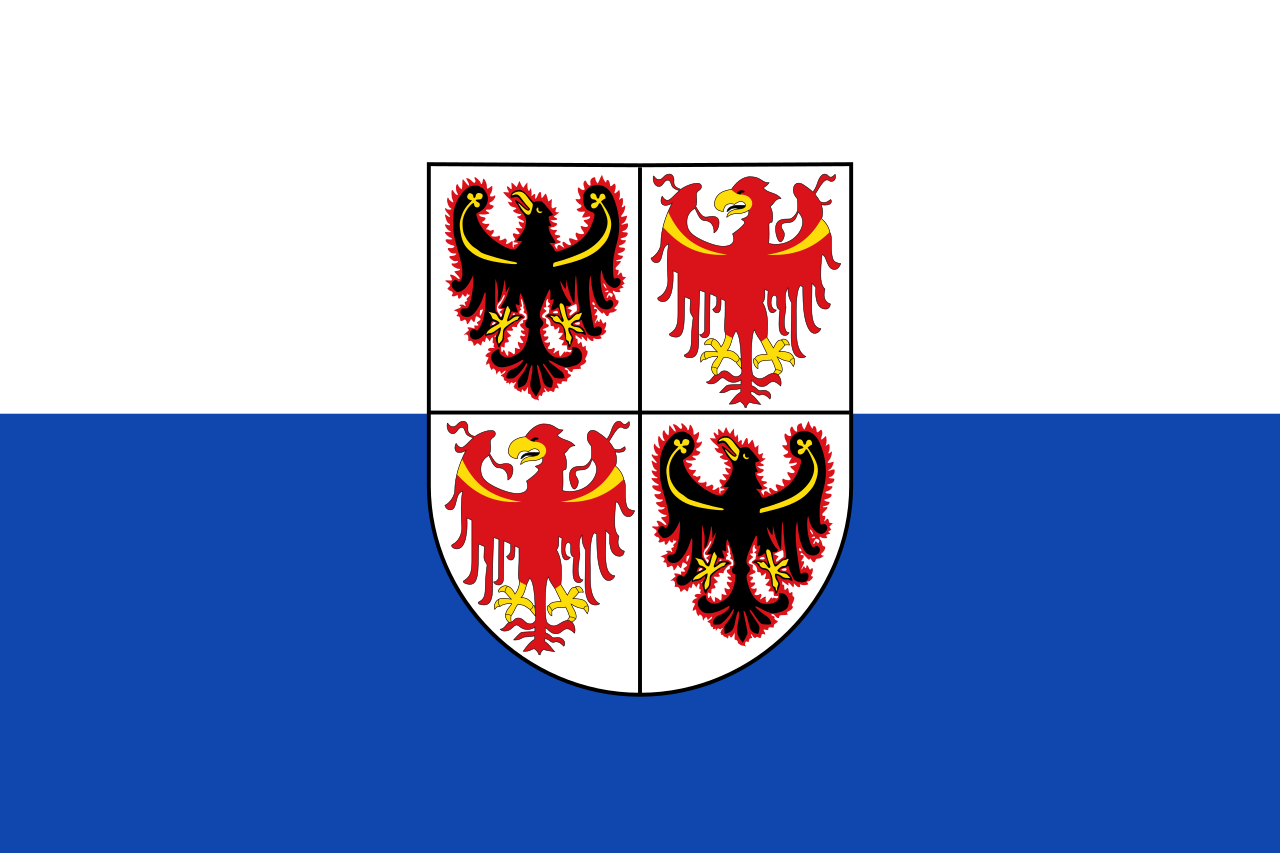

Trentino-Alto Adige

Trentino-Alto Adige

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Valle d´Aosta

Valle d´Aosta

Veneto

Veneto

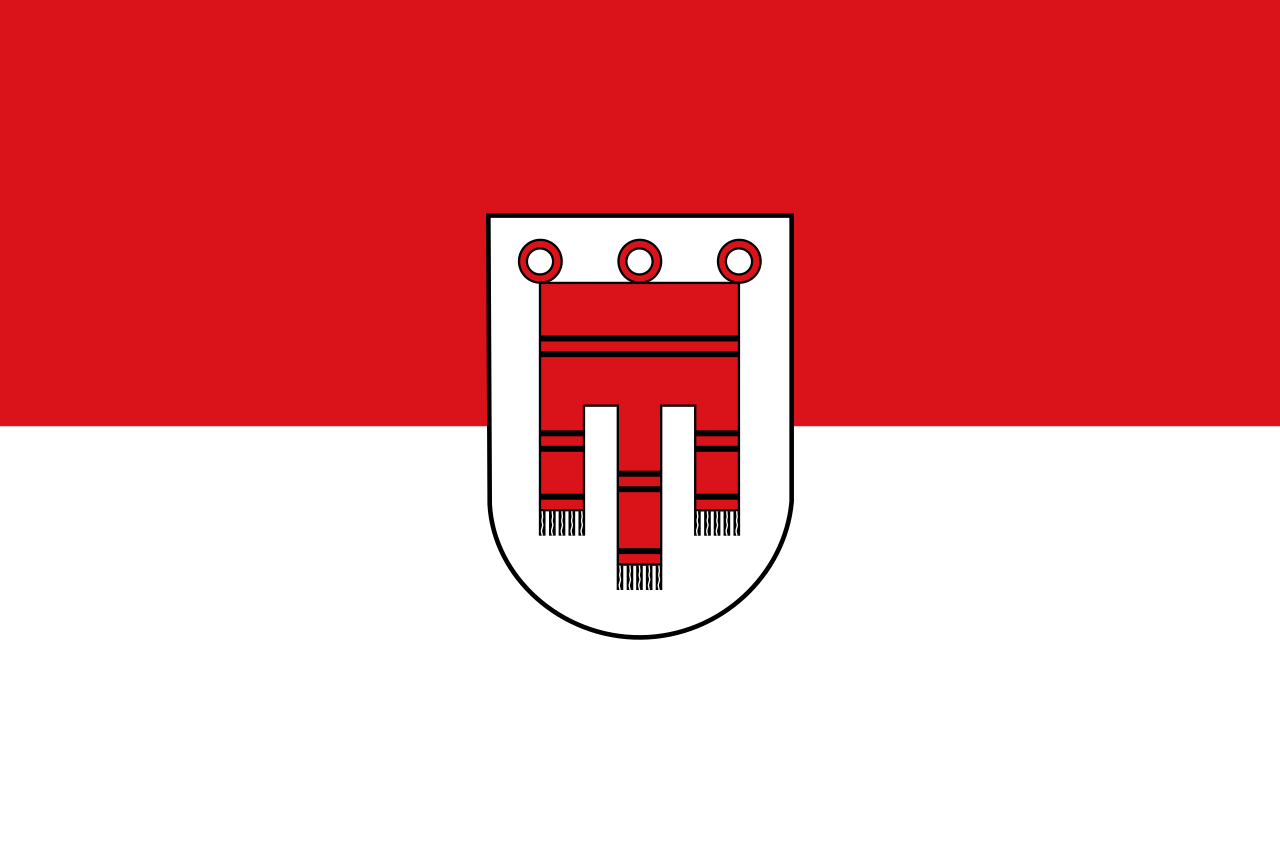

Vorarlberg

Vorarlberg

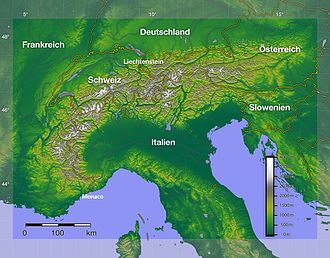

Die Alpen sind das höchste Hochgebirge in Mittel- und Südeuropa und erstrecken sich in einem 1200 Kilometer langen und zwischen 150 und 250 Kilometer[1] breiten Bogen vom Ligurischen Meer bis zum Pannonischen Becken.

Die Alpen mit den Grenzen der Staaten

Modell der Vergletscherung der Alpen während der letzten 120.000 Jahre

Die gesamte Alpenregion nimmt eine Fläche von etwa 200.000 Quadratkilometern ein.[2] Sie dehnt sich etwa 750 km von West nach Ost und ca. 400 km von Süd nach Nord aus und wird vom Rhonetal, dem Schweizer Mittelland, dem Oberlauf der Donau, der Kleinen Ungarischen Tiefebene, der Po-Ebene und dem Golf von Genua umgrenzt.

Der Alpenbogen schließt im Südwesten am Golf von Genua an den Apennin an, umfasst die Po-Ebene, verzweigt sich zum französischen und Schweizer Jura und endet fächerförmig im Osten vor dem westpannonischen Berg- und Hügelland. Im Nordosten an der Donau bei Wien sind die Alpen durch das Wiener Becken von den geologisch verwandten Karpaten getrennt, im Südosten gehen sie in das stark verkarstete Dinarische Gebirge über. Im Norden fallen die Alpen allmählich zum österreichischen und deutschen Alpenvorland ab. Im Süden ist der Abfall zur Po-Ebene steiler. Der Gebirgszug, zu dem die Alpen gehören, erstreckt sich vom afrikanischen Atlas bis nach Südostasien.[3]

Die Gipfelhöhen in den westlichen Gebirgsstöcken liegen meist zwischen 3000 und 4300 Meter über dem Meeresspiegel, in den Ostalpen sind die Berge etwas niedriger. Der höchste Gipfel der Alpen ist der Mont Blanc mit 4810 Metern. 128 Berge der Alpen sind Viertausender, etliche Berge mehr oder weniger vergletschert. Die Alpen sind in zahlreiche Gebirgsgruppen und -ketten gegliedert.

Die Alpen bilden im „Herzen Europas“[4] eine wichtige Klima- und Wasserscheide. Sie trennen den zentralen Mittelmeerraum mit dem Etesienklima vom atlantisch beeinflussten nördlichen Mitteleuropa und stehen am Ostrand unter kontinentalem Einfluss. Auch die Entwässerung folgt diesen Großrichtungen zu Mittelmeer, Nordsee und Schwarzem Meer.

Der Alpenraum umfasst Gebiete der acht Alpenstaaten Frankreich, Monaco, Italien, Schweiz, Liechtenstein, Deutschland, Österreich und Slowenien. Er bildet den Lebensraum von 13 Millionen Menschen und genießt europäische Bedeutung als Erholungsraum.[4] Ungarn hat Anteile an Mittelgebirgen, die zu den Alpen gezählt werden, beispielsweise an Günser und Ödenburger Gebirge, wird in der Regel jedoch nicht zum Alpenraum gezählt. Seit der Frühgeschichte stellen Alpentäler und -pässe auch wichtige transeuropäische Verkehrsverbindungen dar.

Die Alte Pinakothek ( anhören?/i) ist ein 1836 eröffnetes Kunstmuseum im Kunstareal München („Pinakothek“, von griechisch pínax (Genitiv: pinakos), „Gemälde“ und thēkē, „Speicher“, „Aufbewahrungsort“[1]). Sie stellt unter anderem Gemälde von Malern des Mittelalters bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts aus und ist eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt. Die Bestände sind Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

anhören?/i) ist ein 1836 eröffnetes Kunstmuseum im Kunstareal München („Pinakothek“, von griechisch pínax (Genitiv: pinakos), „Gemälde“ und thēkē, „Speicher“, „Aufbewahrungsort“[1]). Sie stellt unter anderem Gemälde von Malern des Mittelalters bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts aus und ist eine der bedeutendsten Gemäldegalerien der Welt. Die Bestände sind Teil der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen.

Gegenüber der Alten Pinakothek befindet sich die Neue Pinakothek mit Werken des späten 18., des gesamten 19. und des beginnenden 20. Jahrhunderts. Neben der Pinakothek der Moderne und dem Museum Brandhorst mit Werken des 20. und 21. Jahrhunderts sowie dem Türkentor und weiteren Einrichtungen bilden sie zusammen das Kunstareal.

Geschichte der Sammlung

Gründung durch Herzog Wilhelm IV.

Die Geschichte der Gemäldegalerie der Alten Pinakothek beginnt bereits mit den Historienbildern, die Wilhelm IV. (reg. 1508–1550) ab 1528 in Auftrag gab, darunter die berühmte „Alexanderschlacht“ von Albrecht Altdorfer. Maximilian I. (reg. 1597–1651) bestellte unter anderem 1616 bei Peter Paul Rubens vier große Jagdszenen[2] und erwarb insbesondere auch Werke Albrecht Dürers. So erhielt er 1627 durch sanften Druck auf die Nürnberger Stadtväter das Werk Die vier Apostel, das der Maler seiner Vaterstadt geschenkt hatte. Der Kurfürst ließ die Stadt wissen, dass er das Werk gerne hätte und einen abschlägigen Bescheid als „einen sondern hohen Despect“ nehmen würde. Er musste jedoch seinerseits während der schwedischen Besatzung im Dreißigjährigen Krieg Verluste hinnehmen, da einundzwanzig Gemälde aus der kurfürstlichen Wunderkammer nach Stockholm gebracht wurden, von denen nur fünf zurückgebracht werden konnten.

Sein Enkel Maximilian II. Emanuel (reg. 1679–1726) erwarb als Statthalter Spaniens in den Niederlanden zahlreiche holländische und flämische Bilder. So kaufte er 1698 in Antwerpen bei Gisbert van Colen alleine 12 Bilder von Peter Paul Rubens und 13 von Van Dyck, wobei die Bilder von Rubens aus dem persönlichen Nachlass des Künstlers stammten und daher gar nicht zum Verkauf bestimmt waren. Unter Max Emanuels Nachfolgern wurden die Ankäufe auf Grund des angespannten Haushalts weitgehend eingestellt.

Die pfälzischen Galerien

Ein ebenso umsichtiger Sammler niederländischer Malerei war Max Emanuels pfälzischer Vetter, der Düsseldorfer Kurfürst Johann Wilhelm (reg. 1690–1716), dem die von seinem Großvater Wolfgang Wilhelm (reg. 1614–1653) gegründete Düsseldorfer Galerie ihre wertvollsten Schätze verdankte. Die in ganz Europa tätigen Kunstagenten Johann Wilhelms hatten den Auftrag, lieber die ganze ihnen zur Verfügung stehende Geldsumme für ein hervorragendes Gemälde als für mehrere mittelmäßige auszugeben. Als Brautgeschenk bekam er durch seine Gattin Anna Maria Luisa de’ Medici Raffaels berühmte „Heilige Familie aus dem Hause Canigiani“. Allein 32 Bilder aus seiner Rubenssammlung befinden sich heute in der Alten Pinakothek.

Die Mannheimer Galerie war eine Gründung von Johann Wilhelms Bruder, Kurfürst Karl Philipp (reg. 1716–1742), und wurde von seinem Nachfolger Karl Theodor (reg. 1742–1799) wesentlich erweitert, der ebenfalls eine Schwäche für niederländische Malerei hatte. So erwarb er unter anderem Rembrandt van Rijns „Heilige Familie“.

Die Zweibrücker Sammlung, die 1793 vor den anrückenden französische Truppen von Schloss Karlsberg zunächst nach Mannheim und dann nach München gebracht wurde, ging aus der Privatsammlung Christian von Mannlichs (1741–1822) hervor, die ihm Herzog Karl August (reg. 1775–1795) abgekauft hatte; neben deutschen, flämischen und holländischen Bildern enthielt sie auch Werke jüngerer französischer Maler, darunter die „Rübenputzerin“ von Chardin und Bouchers „Ruhendes Mädchen“ (Marie-Louise O'Murphy). Auch Karl Augusts Bruder König Max I. Joseph (reg. 1799–1825) sammelte Gemälde, unter anderen war er Besitzer eines der 37 erhaltenen Gemälde von Jan Vermeer. Die „Frau mit Waage“ wurde jedoch von den Erben 1826 verkauft – bevor der Nachfolger Ludwig I. die Pinakothek errichten ließ. Heute gehört das Bild der National Gallery in Washington.[3]

Die Vereinigung der kurfürstlichen Galeriebestände

Nach der Vereinigung von Bayern und der Pfalz kamen dann auch die pfälzischen Sammlungen in die bayerische Gemäldegalerie, da sie vor den französischen Revolutionsheeren in Sicherheit gebracht werden mussten, so die Galerien von Mannheim (1798) und Zweibrücken (1799) sowie zuletzt 1806 mit der Abtretung des Herzogtums Berg auch die reichhaltige Düsseldorfer Sammlung. Neue Einbußen erlitt die Sammlung dagegen kurze Zeit später durch den Raubzug Napoléon Bonapartes, so hing Altdorfers „Alexanderschlacht“ dann im Badezimmer des Kaisers. Nur 27 der zahlreichen beschlagnahmten Bilder gelangten nach seinem Sturz nach München zurück. So befindet sich von den vier großen Tierjagden, die Maximilian I. einst bei Rubens bestellte, nur noch die „Nilpferdjagd“ in München.

Mit der Säkularisation in Bayern kamen gleichzeitig jedoch viele Bilder aus den aufgehobenen Klöstern in königlichen Besitz, wovon insbesondere die Sammlung altdeutscher Meister profitierte.

Die Gründung durch König Ludwig I.

König Ludwig I. von Bayern (reg. 1825–1848) ließ schließlich durch Kunstagenten zahlreiche Meisterwerke aufkaufen. Er sammelte mit Vorliebe altdeutsche Bilder und Werke der italienischen Renaissance. Es bestand zwar seit den Zeiten Kurfürst Karl Theodors am Hofgarten ein Galeriebau, aber ansonsten waren wegen des Raummangels die Kunstwerke der königlichen Sammlung über verschiedene Schlösser verteilt und konnten vom Volk nicht besichtigt werden. Ludwig I. systematisierte nicht nur die Sammlungstätigkeit, sondern fühlte sich anfangs der 1820er Jahre aus dem Ideal der Volksbildung heraus verpflichtet, die Kunstschätze für die Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Daher beauftragte er seinen Hausarchitekten Architekten Leo von Klenze mit dem Bau eines Museumsgebäudes am nördlichen Stadtrand Münchens.

1827 erwarb Ludwig die Sammlung der Brüder Sulpiz und Melchior Boisserée mit 216 altdeutschen und altniederländischen Meistern; 1828 gelang dem König auch der Kauf der Sammlung des Fürsten Wallerstein mit 219 Werken oberdeutscher und schwäbischer Malerei. Dazu kamen Ankäufe in Italien, z. B. Raffaels „Madonna mit dem Vorhang“. Die fürstliche Sammlung spiegelt somit den Geschmack der jeweiligen Sammlerpersönlichkeiten wider. So erklären sich die anderswo unerreichbaren Stärken ebenso wie die deutlichen Lücken im Bestand der Wittelsbacher Galerie.

Das Museum wurde am 16. Oktober 1836 eröffnet.[4] 1838 erschien der erste Gemäldekatalog von Johann Georg von Dillis, der auch für die Ausstellungskonzeption für die Sammlung in der Alten Pinakothek verantwortlich war. Mit der Eröffnung der Neuen Pinakothek 1853 wurde die bisherige Pinakothek zur Alten Pinakothek umbenannt.[5]

Nach Ludwig I. wurden nur noch vereinzelt Meisterwerke durch den Staat angekauft. 1852 wurden durch die Schleißheimer Versteigerung sogar 1000 Bilder abgestoßen, darunter Dürers „Anna Selbdritt“ (heute Metropolitan Museum, New York) und Grünewalds „Maria-Schnee-Tafel“ (heute Freiburg/Br.). Erst ab 1875 mit der Ernennung von Franz von Reber (1834–1919, im Amt 1875–1909) zum Leiter der Galerie erfuhr die Pinakothek wieder mehr Aufmerksamkeit. Die Zeit der großen Ankäufe war jedoch vorbei, auch wenn er und sein Nachfolger Hugo von Tschudi (1851–1911, im Amt 1909–1911) wieder einige herausragende Bilder für die Pinakothek erwarben. So gelangten beispielsweise Leonardo da Vincis „Madonna mit der Nelke“ oder El Grecos „Entkleidung Christi“ nach München. Mit Tschudis Nachfolgern Friedrich Dörnhöffer (im Amt 1912–1933) und Ernst Buchner (Erste Amtszeit 1933–1945) gelang besonders der Erwerb weiterer altdeutscher Bildnisse, unter anderem von Christoph Amberger, Martin Schaffner und Hans Baldung. Auch wurde beispielsweise 1917 das „Schlaraffenland“ von Peter Bruegel d. Ä. erworben.

Nach dem Zweiten Weltkrieg

Kurz nach Beginn des Zweiten Weltkriegs wurden die Bilder ausgelagert, so dass keine Verluste entstanden. Erst in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurden gezielt Bestandslücken geschlossen, insbesondere durch Sammeltätigkeit und Neuerwerbungen von Banken, die mit der Pinakothek verbunden waren und die erworbenen Schätze der Pinakothek als Dauerleihgaben zur Verfügung stellten. Insbesondere gelangen zahlreiche Ankäufe von Bildern des 18. Jahrhunderts. Ab 1966 wurden hierbei insbesondere Leihgaben der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank hinzuerworben, u. a. Lancrets „Vogelkäfig“ und Bouchers „Madame de Pompadour“. 1988 wurden mehrere Dürer-Werke durch ein Säure-Attentat von Hans-Joachim Bohlmann schwer beschädigt, sie wurden anschließend in jahrelanger Arbeit restauriert. Im Jahre 1990 gelang die Erwerbung von Dierick Bouts' „Ecce agnus dei“.

Die Sammlung

Mehr als 700 Gemälde[11] der mehrere tausend Bilder umfassenden Sammlung sind in den 19 Sälen und 47 Kabinetten ständig ausgestellt; dazu kommen Wechselausstellungen. Die folgende Aufstellung enthält einige bedeutende Werke:

Deutsche Malerei des 14. bis 17. Jahrhunderts

Die Alte Pinakothek besitzt die umfangreichste Sammlung an altdeutscher Malerei, darunter Werke von Stefan Lochner („Anbetung des Kindes“, 1445), Michael Pacher („Kirchenväteraltar“, um 1480), Martin Schongauer („Die Heilige Familie“, 1475/1480), Albrecht Dürer („Selbstbildnis im Pelzrock“ 1500) (Paumgartner-Altar, um 1503) („Die vier Apostel“, 1526), Hans Baldung Grien („Markgraf Christoph von Baden“, 1515), Albrecht Altdorfer („Laubwald mit dem Heiligen Georg“, um 1510), („Susanna im Bade“, 1526), („Donaulandschaft“, um 1525), („Die Alexanderschlacht“, 1529), Lucas Cranach d. Ä. („Kreuzigung Christi“, 1503), Hans Holbein d. Ä. (Sebastiansaltar, „Martyrium des hl. Sebastian“, 1516), Hans Burgkmair d. Ä. („Kreuzigungsaltar“, 1519), Matthias Grünewald („Die hl. Erasmus und Mauritius“, um 1520), Hans Holbein d. J. („Derich Born“, um 1533), Barthel Beham („Maria Jacobäa von Baden“, 1533), Hans von Aachen („Sieg der Wahrheit“, 1598), Adam Elsheimer („Der Brand von Troja“, 1600), („Flucht nach Ägypten“, 1609), Johann Liss („Tod der Kleopatra“, um 1622) sowie Joachim von Sandrart („Der November“, aus der Serie der Monatsbilder, 1643)

Altniederländische Malerei des 14. bis 16. Jahrhunderts

Die Sammlung an altniederländischen Gemälden gehört zu den erlesensten der Welt und enthält Meisterwerke unter anderem von Rogier van der Weyden („Columba-Altar“, um 1455), Dierick Bouts („Ecce Agnus Dei“, ca. 1462), Hans Memling („Die Sieben Freuden Mariens“, 1480), Lucas van Leyden („Maria mit dem Kinde, der hl. Maria Magdalena und einem Stifter“, 1522), Gerard David („Die Anbetung der Könige“, 1523), Adriaen Isenbrant („Ruhe auf der Flucht“, um 1520), Jan Gossaert, gen. Mabuse („Danae“, 1527), Marinus van Reymerswaele („Ein Steuereinnehmer mit seiner Frau“, 1538) sowie Hieronymus Bosch („Fragment eines Jüngsten Gerichts“, um 1515). Die Alte Pinakothek besitzt auch eine der drei erhaltenen Repliken des verschollenen Gemäldes „Das Wahre Antlitz Christi“ von Jan van Eyck (vor 1500).

Holländische Malerei des 17. Jahrhunderts

Von vielen Wittelsbacher Fürsten gesammelt bildet die Sammlung holländischer Barockmalerei einen Schwerpunkt der Galerie mit Werken zahlreicher Meister wie Hendrick Goltzius („Venus und Adonis“, 1614), Rembrandt van Rijn („Selbstbildnis“, 1629; „Die Heilige Familie“, um 1633; „Kreuzabnahme“, um 1633), Pieter Lastman („Odysseus und Nausikaa“, 1619), Frans Hals („Bildnis des Willem van Heythuysen“, um 1625), Carel Fabritius („Selbstbildnis“, 1650), Ferdinand Bol („Die Vorsteher der Amsterdamer Weingilde“, 1659), Pieter Claesz („Stilleben mit Zinnkanne“, um 1635), Adriaen van Ostade („Ausgelassene Bauern in einer Schenke“, ca. 1635), Salomon van Ruysdael („Flußlandschaft mit Fähre“, um 1630), Gerard Terborch („Ein Knabe floht seinen Hund“, um 1655), Willem van de Velde d. J. („Ruhige See“, 1655), Karel Dujardin („Die kranke Ziege“, um 1665), Jacob van Ruisdael („Eichen an einem Gießbach“, um 1675), Emanuel de Witte („Familienbildnis“, 1678) und Adriaen van der Werff („Spielende Kinder unter einer Herkules-Skulptur“, 1687).

Flämische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts

Die Sammlung flämischer Meister nimmt die zentralen Säle der Pinakothek ein und umfasst unter anderen Hauptwerke von Pieter Brueghel d. Ä. („Schlaraffenland“ 1566), Jan Brueghel d. Ä. („Seehafen mit Predigt Christi“, 1598), Peter Paul Rubens („Der Höllensturz der Verdammten“, 1620/21) („Das Große Jüngste Gericht“, 1617) („Das Kleine Jüngste Gericht“, um 1620) („Löwenjagd“, 1621), Anthonis van Dyck („Selbstbildnis“, um 1621) („Susanna und die beiden Alten“, um 1622), Adriaen Brouwer („Kartenspielende Bauern in einer Schenke“, um 1631), Jacob Jordaens („Der Satyr beim Bauern“, nach 1620) sowie Jan Siberechts („Viehweide mit schlafender Frau“, 1660).

Die Rubenssammlung mit 72 Bildern ist die weltweit größte in einer ständigen Ausstellung. Das Gemälde Das Große Jüngste Gericht ist dabei das größte ausgestellte Gemälde des Museums.

Italienische Malerei des 13. bis 18. Jahrhunderts

Die Sammlung beginnt mit Werken der italienischen Gotik, darunter Giottos berühmtes „Abendmahl“ (kurz nach 1306), danach sind alle Malschulen der italienischen Renaissance und des Barock präsent mit Werken unter anderem von Masolino da Panicale („Maria mit Kind“, um 1435), Fra Angelico („Grablegung Christi“, um 1438), Fra Filippo Lippi („Verkündigung Mariae“, ca. 1450), Leonardo da Vinci („Madonna mit der Nelke“, um 1473), Antonello da Messina („Annunciata“, 1474), Sandro Botticelli („Beweinung Christi“, um 1490), Domenico Ghirlandaio („Maria mit dem Kinde und den hll. Dominikus, Johannes dem Täufer und Johannes Evangelist“, um 1494), Luca Signorelli („Maria mit dem Kinde“, 1495/1498), Lorenzo Lotto („Die mystische Vermählung der hl. Katharina“, um 1505), Raffael („Die hl. Familie aus dem Hause Canigiani“, um 1505), („Madonna Tempi“, 1507), („Madonna mit dem Vorhang“, 1514), Tizian („Die Eitelkeit der Welt“, um 1515); („Die Dornenkrönung“, um 1570), Jacopo Tintoretto („Vulkan überrascht Venus und Mars“, um 1555), Paolo Veronese („Amor mit zwei Hunden“, 1575/1580), Federico Barocci („Christus und Magdalena“, 1590), Bartolomeo Manfredi („Dornenkrönung Christi“, um 1609), Orazio Gentileschi („Martha tadelt ihre Schwester Maria“, um 1620), Carlo Saraceni („Vision des hl. Franziskus“, um 1620), Guido Reni („Die Himmelfahrt Mariä“ 1631/42), Luca Giordano („Ein cynischer Philosoph“, um 1660), Canaletto („Piazetta in Venedig“, um 1730), Giovanni Battista Tiepolo („Die Anbetung der Könige“, 1753) und Francesco Guardi („Regatta auf dem Canale della Giudecca“, um 1784).

Französische Malerei des 17. und 18. Jahrhunderts

Trotz der engen Beziehungen der Wittelsbacher zu Frankreich, ist die Sammlung französischer Gemälde die zweitkleinste Sammlung der Alten Pinakothek geblieben, mit Werken von Nicolas Poussin („Midas und Bacchus“, um 1627), Sébastien Bourdon („Ein römischer Kalkofen“, um 1637), Claude Lorrain („Seehafen bei aufgehender Sonne“, 1674), Nicolas Lancret („Der Vogelkäfig“, 1735), Jean Siméon Chardin („Rübenputzerin“, um 1740), Jean Marc Nattier („Die Marquise de Baglion als Flora“, 1746), Maurice-Quentin de la Tour („Mademoiselle Ferrand meditiert über Newton“, 1752), Jean-Étienne Liotard („Das Frühstück“, um 1754), Claude Joseph Vernet („Orientalischer Seehafen bei Sonnenaufgang“, 1755), François Boucher („Madame de Pompadour“, 1756), Jean-Honoré Fragonard („Mädchen mit Hund“, um 1770) und anderen.

Spanische Malerei des 16. und 17. Jahrhunderts

Obwohl die Abteilung „Spanische Malerei“ die kleinste der Alten Pinakothek ist, sind alle großen Meister vertreten, darunter El Greco („Entkleidung Christi“, um 1595), De la Cruz („Infantin Isabella Clara Eugenia von Spanien“, 1599), Velázquez („Junger spanischer Edelmann“, um 1625), Jusepe de Ribera („Hl. Bartholomäus“, um 1635), Zurbarán („Die Grablegung der hl. Katharina von Alexandrien auf dem Berg Sinai“, um 1636), Alonso Cano („Die Muttergottes erscheint dem hl. Antonius“, um 1645), Murillo („Trauben- und Melonenesser“, 1645) („Bettelknaben beim Würfelspiel“, um 1670) sowie Claudio Coello („Hl. Petrus von Alcäntara wandelt über den Fluß Quandiana“, um 1690). Die Bilder von Francisco de Goya wurden in die Neue Pinakothek eingegliedert.

Das Wahrzeichen ist in den Fluss Regnitz gebaut, Obere und Untere Brücke (ursprünglich eine Privatbrücke) führen von ihm weg. Im Inneren ist die zu den Museen der Stadt Bamberg gehörende Porzellansammlung Ludwig ausgestellt, eine der größten ihrer Art in Europa.

1387 wurde das Rathaus erstmals erwähnt und in der Zeit zwischen 1461 und 1467 neu gebaut, sodass es die heutige Gestalt annahm. In dieser Bauphase wurde es hauptsächlich von der Gotik beeinflusst.

Johann Jakob Michael Küchel gestaltete das Rathaus in den Jahren 1744 bis 1756 im Stile des Barock und Rokoko um. Erwähnenswert sind die ursprünglich 1755 von Johann Anwander geschaffenen Fassadenmalereien, die vielfach restauriert wurden. Nachdem von diesen Bemalungen in den 1950er Jahren nicht mehr viel zu sehen war, wurde durch den Kunstmaler Anton Greiner in den Jahren 1959 bis 1962 eine Neubemalung vorgenommen. Beide Gebäudeseiten sind vollständig mit nachempfundenen allegorischen Szenen und architektonischen Details, der typischen Illusionsmalerei in dieser Zeit, verziert. Kleine, tatsächlich figürlich gestaltete Elemente an der östlichen Seite verstärken den räumlichen Eindruck. Die Rokokobalkons und Wappenreliefs stammen von Jos. Bonaventura Mutschele.[2]

Das an den Brückenturm angebaute Fachwerkhaus, das Rottmeisterhäuschen, diente den Führern der Wachmannschaften als Unterkunft.Das Prunkstück des Alten Rathauses ist der im 18. Jahrhundert neugestaltete Rokokosaal im Nordteil des Obergeschosses. 1745 fertigte Franz Jakob Vogel (1698–1752) die Stuckarbeiten der Decke an. 1750 erhielt der Saal seine Schnitzereien, die Arbeit von Joseph Bonaventura Mutschele, einem Bildhauer aus Augsburg (1728–1778/1783). Die Schreinerarbeiten fertigte Joseph Fröschel, die Vergoldung nahm Anton Dambacher vor. In der Mitte der Decke ist in einem langgezogenen Vierpass die Sonne zu sehen. In den Ecken befindet sich je ein Putto. Die Allegorie zeigt sinnbildlich das Wasser, das Feuer, die Luft und die Erde. An den Seitenwänden befinden sich von Johann Anwander geschaffene Ölgemälde. die durch Beispiele aus dem Alten Testament die vier Grundtugenden Gerechtigkeit, Klugheit, Mäßigung und Tapferkeit darstellen. Sie sollten wohl eine moralische Ermahnung an die Ratsmitglieder sein. Der Rokokomaler Anwander schuf auch die Ölgemälde über den Türen. An der Nordwand hängen die Porträts von Kurfürst Maximilian IV. Joseph (ab 1806 erster König des Königreichs Bayern) und von dem letzten Bamberger Fürstbischof Franz Freiherr von Buseck. Der musste 1802 wegen der Säkularisation in Bayern abdanken. 1898 wurde ein Ofen aus Fayence-Keramik, mit einem Relief des Stadtritters, eingebaut. Über der Eingangstür des Vorraumes befindet sich eine Holztafel aus dem 15. Jahrhundert, die ein Rahmen mit vergoldeten Rocaille-Motiven schmückt. Darauf ein Spruch aus dem Sachsenspiegel des Eike von Repgow: „Ein man red/ein halbe red Man/sol sie verhoren bed“. Soll sagen, dass in einem Streitfall immer beide Seiten anzuhören sind.

Bavaria

Bavaria

Germany

Germany

Women's Soccer World Cup 2011

Women's Soccer World Cup 2011

History

History

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Cities founded by the Romans

Cities founded by the Romans

World Heritage

World Heritage

Augsburg ist eine kreisfreie Großstadt im Südwesten Bayerns und zählt zu dessen drei Metropolen.[2] Sie ist Universitätsstadt und Sitz der Regierung und des Bezirks Schwaben sowie des Landratsamtes des die Stadt im Westen umgebenden Landkreises Augsburg.

Augsburg wurde 1909 zur Großstadt und ist mit knapp 300.000 Einwohnern nach München und Nürnberg die drittgrößte Stadt Bayerns. Der Ballungsraum Augsburg steht bezüglich Bevölkerung und Wirtschaftskraft in Bayern ebenfalls an dritter Stelle und ist Teil der Planungsregion Augsburg, in der etwa 885.000 Menschen leben. Augsburg hatte im Jahr 2017 die zweitgeringste Rate aller Straftaten unter den deutschen Großstädten über 200.000 Einwohnern.[3]

Der Name der Stadt, die zu den ältesten in Deutschland gehört, geht auf das 15 v. Chr. gegründete römische Heerlager und die spätere römische Provinzhauptstadt Augusta Vindelicum zurück. Im 13. Jahrhundert löste sich die Stadt von der Bischofsherrschaft, wurde spätestens 1316 zur Reichsstadt und häufiger Schauplatz von Reichstagen mit engen Verbindungen zu den Herrschern des Heiligen Römischen Reiches, die unter anderem von den Kaufmannsfamilien Welser und Fugger finanziert wurden („Fuggerstadt“). Nach der Reformation wurde Augsburg bikonfessionell; hier wurde der Augsburger Religionsfriede 1555 geschlossen. Seit Februar 2018 läuft eine Bewerbung zur Anerkennung als UNESCO-Welterbe.

Augsburg ist die einzige deutsche Stadt mit einem auf das Stadtgebiet beschränkten gesetzlichen Feiertag, dem Augsburger Hohen Friedensfest, das jedes Jahr am 8. August gefeiert wird. Damit hat sie mehr gesetzliche Feiertage als jede andere Region oder Stadt in Deutschland.

Das Augsburger Rathaus wurde von 1615 bis 1624 an der Ostseite des Rathausplatzes von Augsburg errichtet. Der 57 Meter hohe Profanbau gilt als einer der bedeutendsten der Renaissancearchitektur nördlich der Alpen und stellt zusammen mit dem Perlachturm das Wahrzeichen der Stadt dar.[1] Bis zur Fertigstellung des Behrensbaus in Berlin-Oberschöneweide im Jahr 1917 war es das höchste Gebäude Deutschlands.

Aufgrund seiner historischen Bedeutung untersteht es der Haager Konvention zum Schutz von Kulturgut bei bewaffneten Konflikten.

Bamberg (mittelalterlich: Babenberg, bambergisch: „Bambärch“) ist eine kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und Standort des Landratsamtes Bamberg. Sie ist die größte Mittelstadt Bayerns, Universitäts-, Schul- und Verwaltungsstadt, wichtiges Wirtschaftszentrum Oberfrankens sowie Sitz des gleichnamigen Erzbistums. Das bekannteste Bauwerk ist der viertürmige Bamberger Dom, einer der früheren Kaiserdome.

Die Stadt ist in der Landesplanung als Oberzentrum des westlichen Oberfrankens ausgewiesen und zählt zur Metropolregion Nürnberg. Bamberg hat etwa 77.000 Einwohner und ist damit die größte Stadt Oberfrankens, die Agglomeration hat rund 112.000 Einwohner.[2]

Die Altstadt ist der größte unversehrt erhaltene historische Stadtkern in Deutschland und seit 1993 als Weltkulturerbe in die Liste der UNESCO eingetragen.[3] Darüber hinaus ist Bamberg überregional bekannt für seine vielfältige Biertradition.

Bayreuth [ˈbaɪ̯rɔʏ̯t oder baɪ̯ˈrɔʏ̯t] ist eine fränkische kreisfreie Stadt im bayerischen Regierungsbezirk Oberfranken und zählt zur Metropolregion Nürnberg und der Planungsregion Oberfranken-Ost. Die Stadt ist Sitz der Regierung von Oberfranken, des Bezirks Oberfranken und des Landratsamts Bayreuth. Weltberühmt ist die Stadt durch die alljährlich im Festspielhaus auf dem Grünen Hügel stattfindenden Richard-Wagner-Festspiele. Das Markgräfliche Opernhaus gehört seit 2012 zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Anders als der Name vermuten lässt, gehört die Stadt erst seit dem Jahr 1810 zu Bayern.[2] Als Folge der Jahrhunderte währenden Zugehörigkeit zum Fürstentum Bayreuth ist sie protestantisch geprägt.

Bayreuth liegt an den Ferienstraßen Burgenstraße und Bayerische Porzellanstraße.

Der Bodensee ist ein Binnengewässer im südwestlichen Mitteleuropa und besteht aus zwei Seen und einem sie verbindenden Flussabschnitt des Rheins, namentlich

- dem Obersee (mit dem Überlinger See),

- dem Seerhein und

- dem Untersee (mit Rheinsee, Zeller See und Gnadensee inklusive des Markelfinger Winkels).

Das größte Binnengewässer Deutschlands liegt im Bodenseebecken, einem Teil des nördlichen Alpenvorlands; der See wird vom Rhein durchflossen: Der Zufluss heißt Alpenrhein, der Abfluss Hochrhein.

Ein Dreiländereck trifft sich im Bodensee und hat Anteile in der Bodenseeregion: Deutschland, Österreich und Schweiz. Während es im Untersee eine anerkannte Grenzziehung zwischen Deutschland und der Schweiz gibt, wurde von den Anrainerstaaten des Obersees nie einvernehmlich eine Grenze festgelegt.

Dieser Artikel behandelt neben dem Bodensee selbst auch die umgebende Bodenseeregion, die sich je nach räumlicher Definition weit ins Hinterland erstreckt.

Nach dem Ende der letzten Kaltzeit vor circa 10.000 Jahren waren Ober- und Untersee noch in einem See verbunden. Die Tiefenerosion des Hochrheins ließ den Seespiegel nach und nach absinken und die Konstanzer Schwelle hervortreten. In der Antike trugen die beiden Seen noch unterschiedliche Namen, danach entwickelte sich aus unbekannten Gründen der gemeinsame Name.

Gliederung

Der Bodensee ist ein Alpenrandsee im Alpenvorland. Die Uferlänge beider Seen beträgt 273 km. Davon liegen 173 km in Deutschland (Baden-Württemberg 155 km, Bayern 18 km), 28 km in Österreich und 72 km in der Schweiz.[21] Der Bodensee ist, wenn man Obersee und Untersee zusammenrechnet, mit 536 km² nach dem Plattensee (594 km²) und dem Genfersee (580 km²) flächenmäßig der drittgrößte See Mitteleuropas, gemessen am Wasservolumen (48,5 km³[22]) nach dem Genfersee (89 km³) und dem Gardasee (49,3 km³) ebenfalls der drittgrößte. Er erstreckt sich zwischen Bregenz und Stein am Rhein über 69,2 km. Sein Einzugsgebiet beträgt rund 11.500 km² und reicht im Süden bis zum Ende des Averstals.[23]

Obersee

Mit einer Fläche von 473 km² ist der Obersee der größte Teil des Bodensees; er erstreckt sich zwischen Bregenz und Bodman-Ludwigshafen über 63,3 km und ist zwischen Friedrichshafen und Romanshorn 14 km breit. Seine tiefste Stelle zwischen Fischbach und Uttwil misst 251,14 m. Damit ist er der tiefste See Deutschlands.

Die drei kleinen Buchten des Vorarlberger Ufers haben Eigennamen: Vor Bregenz liegt die Bregenzer, vor Hard und Fußach die Fußacher Bucht und westlich davon der Wetterwinkel. Weiter westlich, bereits in der Schweiz, befindet sich die Rorschacher Bucht, nördlich auf bayrischer Seite, die Reutiner Bucht. Der Eisenbahndamm vom Festland zur Insel Lindau im Westen und die Landtorbrücke mit der darüber verlaufenden Chelles-Allee im Osten grenzen vom Bodensee den Kleinen See ab, welcher zwischen dem Lindauer Ortsteil Aeschach und der Insel liegt.

Überlinger See

Der nordwestliche fingerförmige Arm des Obersees heißt Überlinger See. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird er als eigenständiger Seeteil betrachtet, die Grenze zwischen Ober- und Überlinger See verläuft in etwa entlang der Linie zwischen der Südostspitze des Bodanrücks (das zur Stadt Konstanz gehörende (Freibad) „Hörnle“) und Meersburg. Östlich vor Konstanz liegt der „Konstanzer Trichter“ zwischen dem deutschen und dem Schweizer Ufer.

Seerhein

Obersee und Untersee sind durch den Seerhein miteinander verbunden.

Untersee

Der Untersee, der vom Obersee bzw. von dessen nordwestlichem Arm Überlinger See durch die Halbinsel Bodanrück abgetrennt ist, weist eine Fläche von 63 km² auf. Er ist durch die Endmoränen verschiedener Gletscherzungen und Mittelmoränen geprägt und stark gegliedert. Diese Seeteile haben eigene Namen. Nördlich der Insel Reichenau befindet sich der Gnadensee mit dem Markelfinger Winkel ganz im Westen, nördlich der Halbinsel Mettnau. Westlich der Insel Reichenau, zwischen der Halbinsel Höri und Mettnau liegt der Zeller See. Die Drumlins des südlichen Bodanrücks setzen sich am Grund dieser nördlichen Seeteile fort. Südlich der Reichenau erstreckt sich von Gottlieben bis Eschenz der Rheinsee mit seiner zum Teil ausgeprägten Rheinströmung. Früher wurde dieser Seeteil nach dem Ort Berlingen Bernanger See genannt. Auf den meisten Karten ist der Name des Rheinsees auch deshalb nicht aufgeführt, weil sich dieser Platz am besten für die Beschriftung des Untersees eignet.

Der Dom St. Stephan in Passau ist eine von 1668 an wiedererbaute barocke Bischofskirche. Sie ist Bischofssitz und Hauptkirche des Bistums Passau. Der Dom ist auf der höchsten Erhebung der Altstadt zwischen den Flüssen Inn und Donau, 13 m über der Donau und 303 m über dem Meer, erbaut worden. Der Passauer Dom ist einer der größten Dome mit dem größten barocken Kircheninnenraum nördlich der Alpen.

Die Kirche wurde an dem Ort der beim Pestpogrom im Jahre 1349 zerstörten Synagoge erbaut. Auftraggeber war Kaiser Karl IV. Als Architekt wird in der Forschung immer wieder Peter Parler, der Baumeister des Prager Veitsdoms, genannt, ohne dass sich das beweisen ließe. Die Altäre am Choreingang wurden 1358 geweiht, die Bauvollendung zog sich bis in die 1360er Jahre hin. Die Kapelle diente in der Folgezeit als kaiserliche Hofkapelle und als Versammlungsort der adligen Fürspännergesellschaft. Im Zusammenhang mit der Taufe des kaiserliche Thronfolgers Wenzel in der nahegelegenen Kirche St. Sebald im Jahre 1361 ist die Präsentation der Reichskleinodien vom Umgang des Michaelschors überliefert. Doch war der Altan vor der Westfassade der Frauenkirche nicht für eine regelmäßige Weisung der Reichskleinodien bestimmt, sondern eher für die Weisung des umfangreichen eigenen kostbaren Reliquienbesitzes, den u. a. Karl IV. gestiftet hatte. Auf die Geburt des kaiserlichen Thronfolgers Wenzel nimmt das ungewöhnliche plastische Programm der Portale und Schlusssteine der Kirche Bezug.

In den Jahren 1442 und 1443 baute Heinrich Traxdorf aus Mainz eine „mittlere und eine kleine Orgel“. 1487 wurde die 1466 abgebrannte Sakristei wiederhergestellt. In den Jahren 1506–1508 schuf Adam Kraft einen neuen Westgiebel. Seit der Reformation in Nürnberg 1525 lutherisch, wurde die Kirche durch Einbau von Emporen zu einer Predigtkirche umgestaltet. Nachdem Nürnberg 1806 an das neue Königreich Bayern fiel, konnte sich eine römisch-katholische Gemeinde bilden, die 1810 das Gebäude erwarb und es bis 1816 unter Lorenz Rotermundt grundlegend erneuern ließ. 1946–1953 wurden Kriegszerstörungen behoben; nur die Mauern des Langhauses und der Fassade waren erhalten geblieben. 1989–1991 wurde das Bauwerk instand gesetzt. Hierbei wurde in den Chorboden ein Davidstern mit Jahreszahl „1349“ eingesetzt zum Gedenken an das Pogrom gegen die jüdische Siedlung am Hauptmarkt im Jahre 1349. Seit 2003 wird die äußere Westfassade saniert.

Im Innern der Frauenkirche sind zahlreiche Kunstwerke aus dem Mittelalter überliefert, die allerdings häufig erst im frühen 19. Jahrhundert in die Kirche kamen, als sie nach jahrhundertelanger protestantischer Nutzung für den katholischen Gottesdienst neu eingerichtet wurde, z. B. der so genannte Tucheraltar (um 1440/1450; stammt aus der abgerissenen Augustinerkirche), Peringsdörffersches Sandstein-Epitaph von Adam Kraft (um 1498, ebenfalls aus dem Augustinerkloster). Von der mittelalterlichen Originalausstattung der Frauenkirche sind erhalten: Steinerner Skulpturenzyklus aus der Zeit um 1360 im Chor (u. a.Anbetung der Könige, hl. Wenzel, Schmerzensmann); Verkündigungsengel und Leuchterengel aus dem Umkreis von Veit Stoß (Anfang 16. Jahrhundert), Reste des ersten Hochaltarretabels um 1400 (die gemalten Tafeln heute im Germanischen Nationalmuseum Nürnberg und im Frankfurter Städel, Tonfiguren u. a. in der Prager Nationalgalerie). Der Nachfolger auf dem Hochaltar, das sog. Welserretabel aus dem frühen 16. Jh., ist heute nur noch in Fragmenten erhalten (Flügelteile im Germanischen Nationalmuseum). Aus der Frauenkirche stammen auch die berühmten sog. „Nürnberger Tonapostel“ aus der Zeit um 1400 (heute Nürnberg, Germanisches Nationalmuseum, und Kirche St. Jakob). Eine Rosenkranztafel aus dem Umkreis des Veit Stoß befindet sich heute ebenfalls im Germanischen Nationalmuseum.

Architecture

Architecture

Geography

Geography

Museum

Museum

International cities

International cities

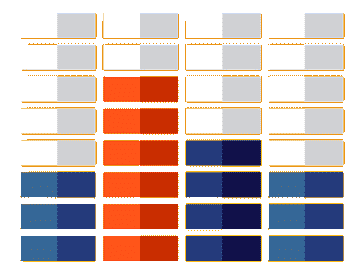

Music charts

Music charts

Art

Art

Religion

Religion