漢德百科全書 | 汉德百科全书

历史

历史

Ding mit den Lack und Wolkendesign

西汉 高25厘米,两耳间距28厘米 1972年长沙马王堆一号汉墓出土 盛食器。旋木胎,胎厚,体形稳重,有盖。盖与鼎身作子母口扣合。盖作球面形,上三个橙色环形纽。器身口微弇,鼓腹,底略呈圜形,有一对直耳,三兽蹄形足。鼎外髹[xiū]黑漆,内髹红漆。盖面中心绘一变形龙纹,龙纹周围用朱、灰绿二色漆绘S形卷云纹、涡纹,卷云纹间隙绘有变形鸟纹,盖边沿朱漆绘宽、细弦纹各一道;器身两耳均在黑漆地上用朱漆绘勾云纹,口沿外侧在两朱色弦纹之间用朱漆绘一道竖条纹间饰小锯齿纹组成的图案9组,腹上部在宽、窄两道朱色弦纹之间朱漆绘一道菱形、水波纹组成的几何纹装饰带,腹下部亦在宽、细两道朱色弦纹之间用朱、灰绿二色漆绘几何云纹、涡纹,云纹间隙绘有变形鸟纹;足部用朱漆绘兽面纹。鼎底部朱书"二斗"两字,经实测其容量为4.3升。底部和盖内有戳印。器腹内留有明显的旋削痕迹。器底光素无纹。 令人惊奇的是当考古工作者在清理一号墓云纹漆鼎时,竟然发现此鼎内盛放有汤和莲藕片,并且浸泡在汤中二千一百多年的莲藕片仍清晰可辨。

Yungang-Grotten

云冈石窟位于中国山西省大同市西郊,主要建于北魏兴安二年(453年)到太和十九年(495年)间,是中国第一处由皇室显贵主持开凿的大型石窟。整个窟群分东、中、西三部分。东部的石窟多以佛塔为主,又称塔洞;中部“昙曜五窟”是云冈开凿最早,气魄最大的窟群;西部窟群时代略晚,大多是北魏迁都洛阳后的作品。石窟依山开凿,在武州河北岸东西绵延1公里,主要洞窟达51个(其中保存较好的约20个),整个窟群共有大小佛蹲1100多个,大小佛像51000多尊,最大佛像高达17米,最小佛像仅有2厘米高。最大石窟是第6窟(北魏孝文帝时开凿),由地面到窟顶高达20米。

Yunju-Tempel

房山云居寺,又名西域寺,其全称为西域云居禅林,坐落于北京市房山区白带山 (因山腰有云似白带绕山得名,又称石经山)西南麓,距北京城区75公里,原有建筑在中日战争期间已毁,仅存塔数座和藏经洞中的石经。云居寺为隋代高僧静琬所建,原有建筑依山而建,颇为壮丽。静琬大师吸取南北朝灭佛运动中很多纸本、木刻佛经被毁,而石刻佛经多有保留的教训,就在山上凿石为室,刻石为经,用于保存佛经。刻经活动在随后的唐开元年间至辽代达到极盛,唐玄宗曾把《开元大藏经》赐给云居寺作为刻用底本,辽代时则使用《契丹藏》作为底本。这两部藏经现均已佚失,云居寺的房山石经就成为了校勘其他版本佛经的最好资料。

Zeng Guofan (* 21. November 1811; † 12. März 1872)

Zēng Guófán (chinesisch 曾國藩)war ein hoher chinesischer Beamter am Hof der Qing-Dynastie.

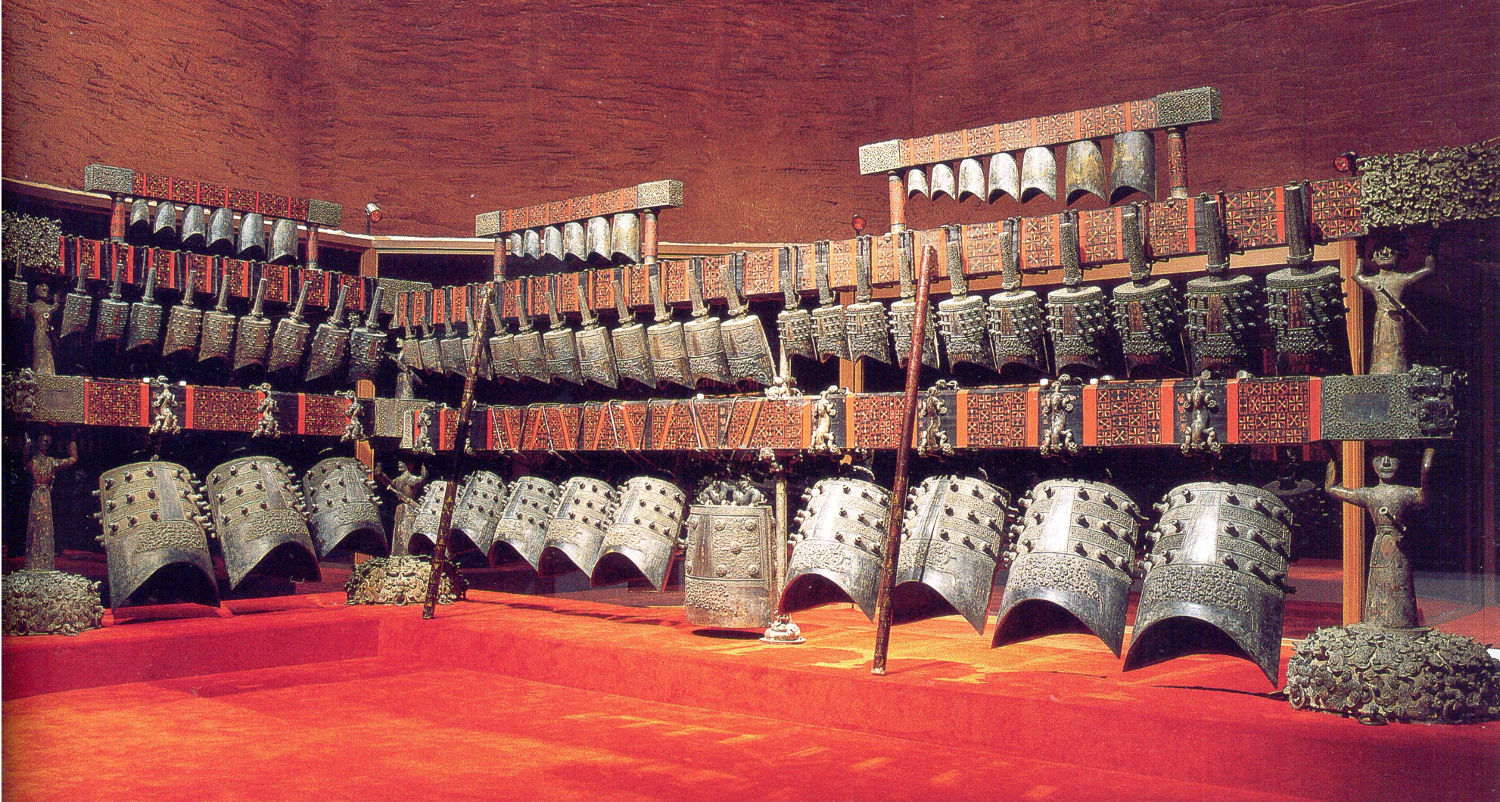

Bianzhong des Markgrafen Yi von Zeng

战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该馆“镇馆之宝”。战国曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就,在考古学、历史学、音乐学、科技史学等多个领域产生了巨大的影响。

Grab des Markgrafen Yi von Zeng

曾侯乙墓是战国早期曾侯乙的一座墓葬,位于湖北随州城西两公里的擂鼓墩东团坡上。曾侯乙墓呈“卜”字形,墓坑开凿于红砾岩中,为多边形岩坑竖穴木椁墓。无墓道,南北向,墓坑南北长16.5米,东西宽21米,深13米,面积为220平方米。 此曾国与史书中的姬姓随国一国两名,始祖为赫赫有名的周朝开国大将军南宫适(括)。曾国是西周初期周天子分封镇守南方的重要邦国。 墓中随葬以九鼎八簋(guǐ,音轨)和编钟、编磐为主的礼乐器,遵守了周代诸侯的身份,九鼎八簋应为天子使用,诸侯应使用七鼎六簋,反映出先秦社会严格的礼乐制度在后期已经出现裂缝,以及人们对天地、神明和祖先的敬畏。十二律俱全的64件青铜双音编钟(不包括楚王所送镈钟)、玲珑剔透的尊盘和完整地书写二十八宿(xiù,音秀)名称的衣箱等,体现了先秦时期中国在艺术、技术、天文等方面的极高成就。其中出土的曾侯乙编钟是迄今发现的最完整最大的一套青铜编钟。

Jacquerie

Als Grande Jacquerie wird ein Aufstand der Bauern im Königreich Frankreich im Jahr 1358 bezeichnet. Auch die Bauernaufstände des 16. und 17. Jahrhunderts in verschiedenen Regionen Südfrankreichs werden Jacqueries genannt. Der Name ‚Jacquerie‘ leitet sich ab vom Spottnamen Jacques Bonhomme, den die Edelleute den Bauern beigaben. Nach anderen Quellen hatte der Anführer, Caillet, diesen Beinamen, den man in der Folge auf alle Bauern übertrug.

艺术

艺术

建筑艺术

建筑艺术