道教的大宫观,乃至于著名的洞天福地,一般每年都有烧香集中的高峰期,称为香期,民间或称为香会。也常有固定的祭祀、庆典等活动,称为庙会。这种“会”,是古老的民间交往形工式。本来在中国古代,有所谓“社会”、“社火”,是指同一地域的人们共同祭祀土地神、五谷神。因为传统的农耕社会,平常各家种自家的地,相互之间很少交往,而当祭祀社神时,才有人领头组织,集体一起进行,所以“社会”是民间重要的组织和交往活,是一地民众增强凝聚力的重要途径。近代,有聪明的学者,用这个辞来指称一定时间和地域中人们生活的共同体,也就包含了人类经济、政治、文化、家庭和日常生活中联系的总和。现代社会中,香期、庙会仍然在民间的交往中起着重要作用。它们首先是民众基于信仰的组织和活动,但又常带动着人们在感情、经济、文化等多方面的交流。

香期和庙会都以庙和庙中供奉的主要神灵为中心。道教在自身的发展中形成了不少在本教内部以及民间都有重大影响的宫观、名山,有的还是某一教派的宗坛所在,所以在教内外都有极大的号召力。这些名山宫观中所供奉的神,能够吸引附近乃至于午千里以外的信众、香客前来进香,尤其是其神仙的生日等重大节日,以庙为中心,以敬奉该宫观的神仙、祖师等为主要内容,形成规模宏大的祭祀、庆祝活动。所以这些庙会常常有不同的名称。有时为突出其进香的内容,称为香会;为突出其报答神佑、采取大规模民间文艺演出的特点,称为赛会、过会、出会。同时,由于庙会、香期是当地人流量最为集中的时期,也带来了或者繁荣了食品、住宿、轿马租赁等的商机;各地农村民众平时很少往来,香期庙会期间则成了物资交流的好机会。这样,庙会的活动是综合性的民俗大会。

在庙会中,人们常举办各类娱神又娱人的民间文艺活动。比如,北京有所谓过会的习俗,就是在各庙会期间,演出各类曲艺、杂耍等。“过会者,乃京师游手扮作开路、中幡、扛箱、官儿、五虎棍,跨花鼓铽,高跷秧歌,什不闲,耍坛子,耍狮子之类”(《燕京岁时记》)这里说的,都是北京地区流行的杂耍之类。由于庙会的群众参与性很强,这些娱乐活动有专业性的,多数仍是各社区或各行业自发形成的,更由于集中于一时一地举行,可以相互比较,所以带有很强的竞技性。这又促进了民间艺人和一般的参与者提高艺术质量。所以在凡有一定影响的庙会,往往形成了民间文艺、杂技等的大展示。届时,争奇斗妍,观者如堵,成为名副其实的娱乐盛会。

出会

中国古代向来有一地居民共同祭祀当地神灵,或者迎接神明巡行某一地区以求他消灾赐福的习俗。在祭神和神明巡回的同时,民间要举办隆重的文娱活动,以及相关的祈求神明保佑的活动。为进行这类活动,要有一定的组织,称之为会。比如,同一地域的居民祭祀社神(即后代的土地神),要有会首,来领导其事,形成一个共同的组织,就称为社会。这种传统也进入道教,对于道教诸神也常常举办迎神出会的活动。

出会时经常伴随着热烈火爆的文娱表演,常是民间文艺的大展示。出会,是地方上的一件大事。中国民众素有以歌舞娱神的传统,在大型的出会中,更是有组织地进行着文艺表演的大展示,娱乐活动的大汇粹。同时也常通宵达旦演出各种戏剧。这其中常见的有高跷,旱船,中幡(耍丈余高的旗幡),扮台阁(妆扮戏剧场面,由人抬着或用车载着巡行街市),等等。这些演出往往是同时涌上街市、集镇的空地,当众表演,民众可以随意观看。因为表演者来自民间,不少就是本乡本土的人士,所以这种表演的群众性特别突出。它实际上是中国民间的狂欢节。只是在西方国家,由于宗教基本统一,或者某一宗教占有统治地位,他们的宗教节日几乎是全国一致乃至于许多国家都一致的。而中国的这种出会,因为信仰的神仙、佛菩萨以及民间俗神,多种多样,各地出会时间不一,人们可以到邻近地方赶会,也就可以多次参与这类狂欢活动。其中许多民间文艺表演,本来都是专为出会准备的,由民间艺人自己刻苦训练,而且经出会中多群演出团体的竞争、切磋、交流,不断提高水准,待到时代变迁,出会的活动有的已经仃止,它们便独立出来,成为很有影响的民间文艺表演,不少仍然活跃在当代的文艺舞台上。最近二十年来,中国大陆上旅游有很大发展,各种民间的文艺,也得到了很好的利用,其中有不少就是源自于各种出会之中表演的。所以目前这一类为神道出巡、出会而组织和生存的民间文艺。

德经篇

第一章

上德不德,是以有德。下德不失德,是以无德。上德无为,而无以为也。上仁为之,而无以为也。上义为之,而有以为也。上礼为之,而莫之应也,则攘臂而扔之。故失道而后德,失德而后仁,失仁而后义,失义而后礼。夫礼者,忠信之薄也,而乱之首也。前识者,道之华也,而愚之首也。是以大丈夫居其厚,而不居其薄,居其实,而不居其华。故去彼取此。

译文:最上乘的德,不以施行德为目的,所以才具备了真正的德。下乘的德,处处以施行德为目的,反而不具备真正的德。最上乘的德,以无为来行事,顺从本性而为之。最上乘的仁,以施行仁德来行事,顺从本性而为之。最上乘的义,以施行义举来行事,强制自己而为之。最上乘的礼,以施行礼制来行事,得不到回应,就举起胳膊强迫他人遵从。所以大道失去了,德开始得到推崇;德失去了,仁开始得到推崇;仁失去了,义开始得到推崇;义失去了,礼开始得到推崇。礼是忠信缺失的表现,推行它就是祸乱的开始。先行确立的规范制度,不过是大道的浮华,追随它就是愚昧的开端。所以大丈夫选择内里的敦厚,而不居于外表的浅薄;选择本质的朴实,而不居于肤浅的浮华。因此取其厚实,而弃其薄华。

第二章

昔之得一者,天得一以清,地得一以宁,神得一以灵,谷得一以盈,侯王得一而以为天下正。其致之也,谓天毋已清,将恐裂。谓地毋已宁,将恐发。谓神毋已灵,将恐歇。谓谷毋已盈,将恐竭。谓侯王毋已贵以高,将恐蹶。故必贵而以贱为本,必高矣而以下为基。夫是以侯王自谓孤、寡、不谷,此其贱之本与!非也?故致数誉无誉。是故不欲禄禄若玉,硌硌若石。

译文:以往得到“一”的,天得“一”而清明,地得“一”而安宁,神得“一”而灵动,谷得“一”而充盈,侯王得“一”而成为天下依从的范式。推而言之,天再也不能清明,恐怕将要崩裂;地再也不能安宁,恐怕将要塌陷;神再也不能灵动,恐怕将要停歇;谷再也不能充盈,恐怕将要竭尽;侯王再也不能贵高,恐怕将要颠仆。故而必定得以尊贵,是以贱作为根本;必定得以崇高,是以下作为基础。因此侯王以“孤”“寡”“不谷”作为自己的称呼,这正是以贱作为根本啊!不是吗?所以招来太多的赞赏,就等于不是赞赏,因此不愿做尊贵的玉石,而愿做坚实的石头。

第三章

反也者,道之动也。弱也者,道之用也。天下之物生于有,有生于无。

译文:事物呈现出相反的形态,是道在发动;事物呈现出柔弱的形态,是道在起用。天下的万物生于有形有质,有形有质生于无形无质。

第四章

上士闻道,堇能行之。中士闻道,若存若亡。下士闻道,大笑之。弗笑,不足以为道。是以建言有之曰:明道如昧,进道如退,夷道如颣。上德如谷,大白如辱,广德如不足。建德如偷,质真如渝。大方无隅,大器免成,大音希声,大象无形,道褒无名。夫唯道,善始且善成。

译文:上乘之人听闻了道,会尽其所能遵行它;中乘之人听闻了道,有时候放在心上,有时候就遗忘了;下乘之人听闻了道,哈哈大笑。如果他不嘲笑,那道就不足以为道了。所以有古语是这样说的:显明之道好像是暗昧,进取之道好像是后退,平顺之道好像诸多阻碍。最崇高的德,好像空谷一般低下;最纯净的洁白,好像遭到玷污;最宽广的德,好像还有不足;最具建树的德,好像偷偷摸摸;最纯真的品质,好像混浊蒙昧。最大的方正没有边角,最大的器物不会完成,最大的音律听不到它的声调,最大的形象没有形状,最宽广的大道低微无名。唯有道,善于滋生万物,且善于成就万物。

第五章

道生一,一生二,二生三,三生万物。万物负阴而抱阳,中气以为和。人之所恶,唯孤、寡、不谷,而王公以自名也。物或损之而益,益之而损。故人之所教,亦议而教人。故强梁者不得其死,我将以为学父。

译文:道生浑然不可分之无形,无形生有形,有形与无形结合而生万物。万物背于幽暗之阴,向于昭明之阳,持虚守中以致淳和。人们所厌恶的,就是“孤”“寡”“不谷”,但王公却用来自称。万物损己致虚,反而能得益;益己强横,反而会受损。故而人们得到教导,也会选择适宜的去教导别人。所以强横的人不得寿终正寝,将是从我这里传下来的一个道理。

第六章

天下之至柔,驰骋于天下之至坚。无有入于无间,吾是以知无为之有益也。不言之教,无为之益,天下希能及之矣。

译文:天下最柔弱的事物,在天下最坚强的事物上纵横自如。无形的事物可以进入没有空隙的地方,我因此知道无为的有益。不言的教化,无为的益处,天下很少有人能达到的。

第七章

名与身孰亲?身与货孰多?得与亡孰病?甚爱必大费,多藏必厚亡。故知足不辱,知止不殆,可以长久。

译文:名声与身体,哪一个与你更亲近?身体和财货,哪一个对你更重要?得到和失去,哪一个让你更困扰?过分地喜爱,必然会遭到严重的损害;过多地收藏,必然会受到重大的损失。知道满足,也就不会受到折辱;知道停止,也就不会遭遇危难,这样才能长远恒久。

第八章

大成若缺,其用不敝。大盈若盅,其用不穷。大直如屈,大巧如拙,大赢如绌。躁胜寒,静胜热,清静可以为天下正。

译文:最大的成就好像有所欠缺,因此它的作用不会衰竭。最大的盈满好像空虚,因此它的作用不会穷尽。最大的伸展好像是在屈伏;最大的灵巧好像仍显笨拙;最大的盈余好像还有不足。躁动可以祛除寒凉,而清静可以制服躁热,所以清静才是天下保持正态的根本。

第九章

天下有道,却走马以粪。天下无道,戎马生于郊。罪莫大于可欲,祸莫大于不知足,咎莫憯于欲得。故知足之足,恒足矣。

译文:天下治理有道,良马都会被返还用于耕作。天下治理无道,战马都会在战场郊外产子。最大的罪过,是显露可以引发欲望的东西。最大的灾祸,是不知道满足。最惨痛的过错,是贪得无厌。所以自己知道满足的富足,才是真正的富足。

第十章

不出于户,以知天下。不窥于牖,以知天道。其出也弥远,其知弥少。是以圣人不行而知,不见而明,弗为而成。

译文:不走出门户,而知道天下的状况。不向窗外窥探,而知晓天道。向外行走得越远,对道的认知就会越少。所以圣人不用亲身经历,就能得知天下运作的状态;不用亲眼观察,就能明知天道;不用亲力亲为,就能功成事遂。

第十一章

为学者日益,闻道者日损。损之又损,以至于无为,无为而无不为。圣人之取天下也,恒无事。及其有事也,不足以取天下。

译文:修治学问的人,掌握的知识会随着时间的推移越来越多;追寻大道的人,主观的成见会随着时间的推移越来越少。减损再减损,以至于到了“无为”的状态,无为便没有什么事是做不成的。圣人主掌天下,从来都不会妄为生事,如果妄为生事,也便不能够主掌天下了。

第十二章

圣人恒无心,以百姓之心为心。善者善之,不善者亦善之,德善也。信者信之,不信者亦信之,德信也。圣人之在天下也,歙歙焉,为天下浑心。百姓皆属耳目焉,圣人皆咳之。

译文:圣人从来都没有自己的主观意志,而以百姓的意志为自己的意志。对于善为道之人,我用“善”的方式对待他;对于不善为道之人,我也同样用“善”的方式对待他,这叫出自于德的“善”。对于有信之人,我用“信”的方式来对待他;对于无信之人,我也同样用“信”的方式对待他,这叫出自于德的“信”。圣人审察天下,会收敛自己的主观意志与成见;治理天下,会保持一颗混沌之心。百姓都得以专注视听,而圣人就像婴儿(笑着)一样对待百姓。

第十三章

出生入死。生之徒十有三,死之徒十有三,而民生生,动皆之死地之十有三。夫何故也?以其生生也。盖闻善摄生者,陵行不避兕虎,入军不被甲兵。兕无所投其角,虎无所措其爪,兵无所容其刃。夫何故也?以其无死地焉。

译文:

从出生到死去,一生平安自然死亡的人有十分之三,中途夭折意外死亡的人有十分之三,过分地厚养生命,而妄动致死的人,也有十分之三。是什么缘故?因为奉养太过度了。听说善于养护生命的人,在山陵中行走不用避让犀牛老虎,在战场上不用穿戴盔甲装备兵器。犀牛用不上它的角,老虎用不上它的爪,兵器用不上它的锋刃。是什么缘故?因为他没有给死亡留余地。

第十四章

道生之而德畜之,物形之而器成之,是以万物尊道而贵德。道之尊,德之贵也,夫莫之爵,而恒自然也。道生之、畜之、长之、育之、亭之、毒之、养之、覆之。生而弗有也,为而弗恃也,长而弗宰也,此之谓玄德。

译文:

道生成万物,而用德来畜养它们;物塑造万物,而用器来成就它们,所以万物尊崇道而看重德。道的崇高和德的贵重,并不是因为被授予了尊贵的爵位,而是因为从来都让万物得以自然。道生成万物,畜养万物,成长万物,培育万物,安定万物,繁盛万物,保养万物,庇护万物。生成万物而不占有它们,成就万物而不依赖它们,统领万物而不主宰它们,这就是最深远的德。

第十五章

天下有始,以为天下母。既得其母,以知其子。既知其子,复守其母,没身不殆。塞其兑,闭其门,终身不堇。启其兑,济其事,终身不救。见小曰明,守柔曰强。用其光,复归其明。毋遗身殃,是谓袭常。

译文:天下万物都有一个共同的本源,它是造生天下万物的母体。把握了这个本源,就能知道天下万物运作的状态。知道了天下万物,再持守住它们的本源,这样终身都不会有危险。塞住那向外视听的孔窍,关闭那向外行走的门户,终身都不会有不足。开启那视听的孔窍,处理那外来的事务,终身都不得救治。能够察见细微的本源,就叫“明”。能持守住这个柔弱的本源,就叫“强”。运用那本源之光,辅助万物复归其明,就不会给自己留下灾殃,是遵循了道的做法。

第十六章

使我挈有知,行于大道,唯迤是畏。大道甚夷,民甚好径。朝甚除,田甚芜,仓甚虚。服文采,带利剑,厌食而资财有余。是谓盗竽!非道也哉。

译文:假使我对“道”有所认知,那么在奉行大道的时候,害怕的正是曲折延绵的偏邪小路。大路非常平坦,但人们却喜欢走小路。朝堂干净无人处理政事,田地荒芜无人耕种劳作,仓库空空荡荡没有存储。穿着精美的华服,带着锋利的宝剑,饱足精致的美食,钱财货物多到用不完。这不是在倡导大家做盗贼吗?多么无道啊!

第十七章

善建者不拔,善抱者不脱,子孙以祭祀不绝。修之身,其德乃真。修之家,其德有余。修之乡,其德乃长。修之邦,其德乃丰。修之天下,其德乃博。以身观身,以家观家,以乡观乡,以邦观邦,以天下观天下。吾何以知天下之然哉?以此。

译文:善于建树的人,他的建树不会被移除;善于持守的人,他的持守不会被解脱,子子孙孙得以祭祀不绝。把道修持在自身,那么他就具备了真实的德。把道修持在家庭,那么他的德就有余。把道修持在乡里,那么他的德就得以深远。把道修持在国家,那么他的德就得以丰厚。把道修持在天下,那么他的德就得以博大。以道着眼于身,则能察知身的运作状态;着眼于家,则能察知家的运作状态;着眼于乡,则能察知乡的运作状态;着眼于邦,则能察知邦的运作状态;着眼于天下,则能察知天下的运作状态。我是如何知道天下的运作状态是这样呢?就是凭借于此。

第十八章

含德之厚者,比于赤子。蜂虿虺蛇弗螫,攫鸟猛兽弗搏。骨弱筋柔而握固,未知牝牡之会而朘怒,精之至也。终日号而不嚘,和之至也。知和曰常,知常曰明,益生曰祥,心使气曰强。物壮即老,谓之不道,不道早已。

译文:藏有深厚之德的人,就好像婴儿一样。蛇蝎毒虫不咬刺他,恶鸟猛兽不攻击他。筋骨很柔弱,但是小手却抓握得很牢固。还不知道男女交合之事,生殖器却自然勃起,这是因为精气充盈到了极致。终日号哭,却不会气逆,这是因为身心和顺到了极点。把握了和顺的状态就叫明白道的规律,把握了道的规律就叫作“明”。增益生命叫作妖祥,用心来指使气叫作强妄。事物过于壮盛,就会陷于困顿,这叫不合于道,不合于道就会早早消亡。

第十九章

知者弗言,言者弗知。塞其兑,闭其门,和其光,同其尘,挫其锐,解其纷,是谓玄同。故不可得而亲,亦不可得而疏。不可得而利,亦不可得而害。不可得而贵,亦不可得而贱。故为天下贵。

译文:对道有所认知的人,不会以言施加于人;以言施加于人的人,对道没有认知。塞住那向外视听的孔窍,关闭那向外行走的门户,收敛那耀眼的光芒而至柔和,放低那崇高的位置而与微尘齐一,挫去那锐利的棱角,解除那纷杂的念头,这就叫深层次的统一。所以既不会被其偏爱亲近,也不会被其嫌弃疏远;既不会被其格外照顾,也不会被其有意妨害;既不会被其高看,也不会被其轻贱,因此是天下最尊贵的。

第二十章

以正治邦,以奇用兵,以无事取天下。吾何以知其然也哉?夫天下多忌讳,而民弥贫。民多利器,而邦家滋昏。人多智巧,而奇物滋起。法物滋彰,而盗贼多有。是以圣人之言曰:我无为而民自化,我好静而民自正,我无事而民自富,我欲不欲而民自朴。

译文:用中正之道治理国家,用奇诡之道用兵作战,用无为之道取得天下。我怎么知道是这样的呢?因为天下隐秘的禁忌越多,民众就会越发贫困。民众急功好利,国家就会越发昏乱。民众显智斗巧,则奇诡之物层出不穷。礼乐文教之物繁多,盗贼便会越发猖獗。所以圣人说过这样的话:我不对民众施加自己的意志,民众就会自然化育。我喜好清静,民众就会自行归于正态。我不妄为生事,民众就会自行繁荣富足。我收敛自己的欲望,民众就会自行归于淳朴。

第二十一章

其政闷闷,其民惇惇。其政察察,其民缺缺。祸,福之所倚。福,祸之所伏。孰知其极?其无正也。正复为奇,善复为妖。人之迷也,其日固久矣。是以方而不割,廉而不刺,直而不肆,光而不耀。

译文:政令宽厚,民众就朴实;政令严苛,民众就狡狯。灾祸,是幸福的依托之所;幸福,是灾祸的伏藏之处。怎么知道尽头在哪里?因为失去了中正。(人们认为的)中正反而造成了邪僻,(人们认为的)正当反而造成了妖异,人们的迷惑,已经有相当长的时日了。因此端方但不要割伤人,刚正但不要刺伤人,直率但不要任性放肆,光明但不要耀眼夺目。

第二十二章

治人事天,莫若啬。夫唯啬,是以早服。早服是谓重积德,重积德则无不克,无不克则莫知其极。莫知其极,可以有国。有国之母,可以长久。是谓深根固柢,长生久视之道也。

译文:处理人事,修治身心,没有比爱惜精神不妄为更重要的了。只有爱惜精神不妄为,才能早早地依从于道。早早地依从于道,就叫积德深厚。积德深厚,就没有什么是不能胜任的。没有什么不能胜任,也就不知道他的极限在哪里。不知道他的极限在哪里,就可以保有无穷的领域。能够保有无穷领域的根本,在于有道。有道,于是能得以长久。所以把根本扎得更深,把基础固得更牢,这就是得以长远恒久的方法。

第二十三章

治大国若烹小鲜。以道莅天下,其鬼不神。非其鬼不神也,其神不伤人也。非其神不伤人也,圣人亦弗伤也。夫两不相伤,故德交归焉。

译文:治理大的国家就好像烹制小鱼一样。用道来治理天下,鬼怪都不再起作用了。不仅鬼怪不再起作用,神灵也不能伤害人了。不仅神灵不能伤害人,圣人也不伤害人。神灵与圣人都不伤害人,德就会一并回归于人民了。

第二十四章

大邦者,下流也,天下之牝,天下之交也。牝恒以静胜牡,为其静也,故宜为下。大邦以下小邦,则取小邦。小邦以下大邦,则取于大邦。故或下以取,或下而取。故大邦者,不过欲兼畜人。小邦者,不过欲入事人。夫皆得其欲,则大者宜为下。

译文:大的国家,像水一样往下行,成为兼畜天下的溪谷,万物都归往这里。雌性总是用安静来降伏雄性,因为安静,所以适宜处于下位。大的国家用谦下的态度对待小的国家,就能收服小的国家。小的国家用谦下的态度对待大的国家,就能被大的国家所容纳。所以大的国家,不过是想兼并畜养小的国家;小的国家,不过是想被大的国家所容纳。双方都能得偿所愿,大的国家尤其应该处下。

第二十五章

道者,万物之注也,善人之宝也,不善人之所保也。美言可以市,尊行可以贺人。人之不善也,何弃之有。故立天子,置三卿,虽有拱之璧以先驷马,不若坐而进此。古之所以贵此者何也?不谓求以得,有罪以免与?故为天下贵。

译文:道,是天地万物的共同归属,是有道者视为珍宝的东西,也是无道者得以保全自身的东西。嘉美的言辞可以用来做交易,尊贵的礼仪可以用来庆贺他人。这样做的人虽然无道,但又何必放弃他们呢。所以立位天子,设置三卿,即使用拱璧在先、驷马在后这样的隆重礼仪,也还不如坐下来进献道。古时候为什么如此看重道呢?不正是说有求于它,就能得到;有了罪过,可以得免吗?所以它是天下最为尊贵的。

第二十六章

为无为,事无事,味无味。大小,多少,报怨以德。图难乎其易也,为大乎其细也。天下之难作于易,天下之大作于细。是以圣人终不为大,故能成其大。夫轻诺必寡信,多易必多难。是以圣人犹难之,故终于无难。

译文:用“无为”来作为,用“无事”来处事,用“无味”来调味。这样大的问题会变小,多的祸乱会变少,深厚之德可以平息怨恨。谋划艰难的事情,要从容易的地方着手;成就大的功业,要从小的地方做起。天下的难事都产生于容易的事;天下的大事都兴起于细微的事。因此圣人从来不追求做大的事情,故而最终能做成大的事情。轻易地许下承诺,必然很少能做到守信;经常用轻忽的态度去处理事情,必然会碰到很多困难。所以圣人做事总是踌躇谨慎,好像面对很难的事情一样,因此最终不会遇到困难。

第二十七章

其安也,易持也。其未兆也,易谋也。其脆也,易破也。其微也,易散也。为之于其未有也,治之于其未乱也。合抱之木,生于毫末。九层之台,作于羸土。百仞之高,始于足下。为之者败之,执之者失之。是以圣人无为也,故无败也;无执也,故无失也。民之从事也,恒于其成而败之。故慎终若始,则无败事矣。是以圣人欲不欲,而不贵难得之货。学不学,而复众人之所过。能辅万物之自然,而弗敢为。

译文:状态安稳,就容易把持。迹象未显,就容易谋划。脆弱的时候,就容易破开。细小的时候,就容易消散。在事情还没有发生时开始行动,在局势还没有混乱时着手治理。环抱的大树,生发于微小的种子。九层的高台,兴作于卑弱的薄土。百仞的高度,起始于脚踩的下方。强行施为,就会失败;强行掌控,就会失去。圣人不强行施为,因此不会失败;不强行掌控,因此不会失去。人们做事情,总是败在事成的阶段。因此,对待事情的终结,也能像对待事情的开始一样谨慎,就不会有失败的事了。所以圣人以“不欲”作为自己想要的状态,而不会看重难得的财货;以“不学”作为自己所学,而让众人从偏斜复归于正态。能辅助万物回归于自然的状态,而不敢妄自作为。

第二十八章

故曰:为道者非以明民也,将以愚之也。民之难治也,以其智也。故以智治邦,邦之贼也,以不智治邦,邦之德也。恒知此两者,亦稽式也。恒知稽式,此谓玄德。玄德深矣,远矣,与物反矣,乃至大顺。

译文:所以说,用道治理国家的君王,不会让民众开启机心,而是让他们处于浑然不觉的无知状态。民众之所以难以治理,是因为他们智巧很多。因此用智巧机心来治理国家,是国家的灾祸,用愚人之心来治理国家,是国家的福德。深刻地认知这两者,也就知道了治国的法则。持久地贯彻这个法则,就是最深远的德。最深远的德,深不可测而又广远长久,与万物的欲求是相反的方向,这样才能平复它们的偏差,辅助它们归顺于道。

第二十九章

江海之所以能为百谷王者,以其善下之,是以能为百谷王。是以圣人之欲上民也,必以其言下之,其欲先民也,必以其身后之。故居前而民弗害也,居上而民弗重也,天下乐推而弗厌也。非以其无争与?故天下莫能与争。

译文:江海之所以能成为天下水流的归往之处,因为它妥善地处在低下的位置,所以能成为天下水流的归往之处。因此圣人想要处于民众之上,就必须在言语上处下;想要处于民众之前,就必须在地位上处后。所以圣人处在民众的前面,但民众不会认为受到妨害;圣人处在民众的上面,但民众不会认为受到负累。天下人都乐于推戴他,而不会厌弃他。不正是因为他不与人争吗?所以天下没有谁可以与他相争。

第三十章

天下皆谓我大,大而不肖。夫唯不肖,故能大。若肖,久矣其细也夫。我恒有三宝,持而宝之。一曰慈,二曰俭,三曰不敢为天下先。夫慈,故能勇,俭,故能广,不敢为天下先,故能为成事长。今舍其慈,且勇,舍其俭,且广,舍其后,且先,则必死矣。夫慈,以战则胜,以守则固。天将建之,如以慈垣之。

译文:天下人都说我太宽泛(不着边)了,宽泛到不像任何具体的东西。正是因为不像任何具体的东西,才能博大无边。如果和具体的东西相像,那早就很渺小了。我一直都有三样宝贝,持守而珍重着,第一个叫作“慈”,第二个叫作“俭”,第三个叫作“不敢为天下先”。慈,所以能具备大勇;俭,所以能成就宽广;不敢为天下先,所以能领导大家有所成就。如今舍弃了慈,而求勇敢;舍弃了俭,而求广博;舍弃了后,而求居前,这样必然会走向灭亡。慈,用以作战则无不能胜,用于防守则无不能固。所以上天将要成就一个人,才会让他恒有慈德。

第三十一章

善为士者不武,善战者不怒,善胜敌者弗与,善用人者为之下。是谓不争之德,是谓用人①,是谓配天,古之极也。

译文:善于做统帅的人,不会逞勇武。善于作战的人,不会被激怒。善于战胜敌人的人,不会与敌人正面相抗。善于用人的人,对人态度谦下。这叫不争的德性,这叫善于用人,这叫与天道相匹配,这是自古以来的最高准则。

第三十二章

用兵有言曰:吾不敢为主而为客,吾不敢进寸而退尺。是谓行无行,攘无臂,执无兵,乃无敌矣。祸莫大于无适,无适近亡吾宝矣。故称兵相若,则哀者胜矣。

译文:用兵的人说过这样的话,我不敢主动进犯而是被动防守,我不敢前进一寸而是后退一尺。这就是说,行军不成阵列,士气不得提振,手中不拿兵器,这样便能天下无敌了。最大的祸患,是不知道节制,不知道节制,几乎让我丧失了“道”。所以当采取军事行动的双方兵力相当的时候,心怀悲悯的一方获胜。

第三十三章

吾言甚易知也,甚易行也。而人莫之能知也,而莫之能行也。言有宗,事有君。夫唯无知也,是以不我知。知我者希,则我贵矣。是以圣人被褐而怀玉。

译文:我说的话非常容易理解,也非常容易实行。但是世人却听不明白,也不能实行。我说的话,都有凭有据;我做的事,都有准则可依。只有认知不到我说话的那个凭据,认知不到我做事的那个准则,才会不理解我。理解我的人很少,那么我就尤其珍贵。所以圣人外面穿着粗布衣服,怀中却抱着无价的美玉。

第三十四章

知不知,尚矣。不知不知,病矣。是以圣人之不病,以其病病,是以不病。

译文:知道自己有所不能知,这是得到了提升。不知道自己有所不能知,这是陷入了困顿。所以圣人不会有困顿,是因为把被局限所困当成弊病,故而不会有困顿。

第三十五章

民之不畏威,则大威将至矣。毋狭其所居,毋厌其所生。夫唯弗厌,是以不厌①。是以圣人自知而不自见也,自爱而不自贵也,故去彼取此。

译文:当民众不再畏惧强权威压的时候,大的威胁就要到来了。不要让民众的居处越来越狭小,不要让民众的生存越来越窘迫。只有不压迫民众,民众才不会憎恶。所以圣人有自知之明,而不会用自己的意志施加于人;圣人爱惜自身,而不会自作高贵。因此去除后者(自见、自贵),而取用前者(自知、自爱)。

第三十六章

勇于敢则杀,勇于不敢则活。此两者,或利或害。天之所恶,孰知其故?①天之道,不战而善胜②,不言而善应,不召而自来,坦而善谋。天网恢恢,疏而不失。

译文:勇于进犯就会身死,勇于退让则会存活。这两种行为,一个让人得益,一个让人受害。上天好像尤其厌恶刚强,谁知道这是什么缘故呢?天道的规则,是不征战而能得到胜利,不下令而能得到遵行,不征召而能使万物自来归附,坦荡而善于谋算。天道的规则就如同一张宽大的网,网眼虽然稀疏,却没有谁能钻得过去。

第三十七章

若民恒且不畏死,奈何以杀惧之也?若民恒且畏死,而为奇者,吾得而杀之,夫孰敢矣。若民恒且必畏死,则恒有司杀者。夫代司杀者杀,是代大匠斫也。夫代大匠斫者,则希不伤其手矣。

译文:如果民众一直以来都是不害怕死亡的,那又何必用死亡来恐吓他们呢?如果民众一直以来都是害怕死亡的,对于违法乱禁者,我抓来杀掉,又还有谁敢进犯作乱呢?就算民众一直以来都是害怕死亡的,那也从来都有专门掌管死亡的存在(天道)。代替掌管死亡的存在来杀人,就好像代替技术高明的工匠砍削木头一样。代替技术高明的工匠砍削木头,那么很少有不伤到自己手的。

第三十八章

人之饥也,以其取食税之多也,是以饥。百姓之不治也,以其上有以为也,是以不治。民之轻死,以其求生之厚也,是以轻死。夫唯无以生为者,是贤贵生。

译文:人们遭受饥饿,是因为他们拿出了太多的粮食来上税,所以才会饥饿。百姓不能治理,是因为他们崇尚奋发有为,所以才不能治理。民众轻视死亡,是因为他们追求厚养生命太过了,所以才会轻视死亡。只有不以厚养生命为务的人,才真正掌握了珍重生命的精髓。

第三十九章

人之生也柔弱,其死也筋仞坚强。万物草木之生也柔脆,其死也枯槁。故曰:坚强者死之徒也,柔弱细微者生之徒也。兵强则不胜,木强则恒。强大居下,柔弱居上。

译文:人活着时身体柔弱,但死了就筋骨僵硬,变得坚强了。包括草木在内的万物,活着的时候都是柔软而脆弱的,死了以后就变得干枯强硬。所以说,坚强的东西归属于死的那一类,而柔弱细微的东西归属于生的那一类。军队逞强就不能取得胜利,树木强硬就会失去生机。所以强大的东西属于下乘的,而柔弱的东西属于上乘的。

第四十章

天之道,犹张弓者也。高者抑之,下者举之,有余者损之,不足者补之。故天之道,损有余而补不足。人之道则不然,损不足而奉有余。孰能有余而有以取奉于天者乎?唯有道者乎?是以圣人为而弗有,成功而弗居也。若此,其不欲见贤也。

译文:天道的规则,就好像给松弛的弓上弦一样,压抑处于高位的,而抬举处于低位的,多余的进行减损,不足的进行补充。所以天道的规则,是减损有余的而补充不足的。但人道就不一样了,减损不足的,而供奉有余的。谁能在有余时把多余的取出献奉给天呢?只有有道的人能做到。所以圣人有所成就而不占有,建立功业而不居功。这样做,是因为不想显示自己的贤能。

第四十一章

天下莫柔弱于水,而攻坚强者莫之能胜也,以其无以易之也。柔之胜刚,弱之胜强,天下莫弗知也,而莫能行也。故圣人之言云,曰:受邦之垢,是谓社稷之主。受邦之不祥,是为天下之王。正言若反。

译文:天下没有比水更柔弱的,但是攻克坚强的东西却没有谁能胜过它。因为它的柔弱没有什么能够改变。柔战胜刚硬,弱战胜强横,天下没有人不知道这个道理,却没有谁能做到。所以圣人的话是这么说的:能够承担国家的屈辱,才可以说是国家的君主;能够承担国家的不祥,才可以说是天下的君王。合于道的话,听着就好像说反了一样。

第四十二章

和大怨,必有余怨,焉可以为善?是以圣人执右契①,而不以责于人。故有德司契,无德司彻。夫天道无亲,恒与善人。

译文:调和大的怨恨,必然有余怨不能消除,又怎么能说是妥善的处理方法呢?所以圣人持有契券,但从不向人讨还。有德之人就像契券的保管人一样,持有但不去讨还;无德之人就像掌管税收的税吏一般,分毫都不能差少。天道不会特别亲近谁,但它从来都只和善人在一起。

第四十三章

小邦寡民,使有十百人之器而毋用①,使民重死而远徙②。有舟车,无所乘之。有甲兵,无所陈之。使民复结绳而用之。甘其食,美其服,乐其俗,安其居。邻邦相望,鸡狗之声相闻,民至老死,不相往来。

译文:国家很小,民众很少。以至有多人操作的大型器具也无人使用,让民众看重死亡而不流动迁徙。有船只车辆,但是没有人乘坐。有衣甲兵器,但是不知道用来对付谁。让民众回归到可结绳来记事的简单生活。民众以其食为甘,以其服为美,以其俗为乐,以其居为安。邻国之间互相看得到,鸡鸣狗叫互相听得到,但两国的民众却直到老死,都不互相往来。

第四十四章

信言不美,美言不信。知者不博,博者不知。善者不多,多者不善。圣人无积,既以为人,己愈有。既以予人矣,己愈多。故天之道,利而不害。人之道,为而弗争。

译文:真实的言语不华美,华美的言语不真实。对道有所认知的人,不会追求见闻广博;追求见闻广博的人,对道没有认知。有道之人,不会求多;求多的人,不是有道之人。圣人不会积累成多,而是都用来成就他人,自己就越富有;都拿来给予他人,自己就越富足。所以天道的规则,是有利于万物而不侵害;人为的规则,是有所作为而不相争。

道经篇

第四十五章

道可道也,非恒道也。名可名也,非恒名也。无名,万物之始也。有名,万物之母也。故恒无欲也,以观其妙,恒有欲也,以观其所徼。两者同出,异名同谓,玄之又玄,众妙之门。

译文:道是可以被言说的,但可以言说的道,并不是那个恒久常存的道。名是可以被定义的,但可以定义的名,并不是那个恒久常存的名。无形无名,是造生万物的起始;有形有名,是孕育万物的母体。因此守住无欲的状态,来察知从无生有之妙;守住有欲的状态,来察知万物成形之徼。有欲无欲,同出于人;有名无名,同出于道。它们虽然定义不一样,可讲述的都是同一个道理。它们互相缠绕,来回切换,无限延伸。这种“玄”之又“玄”的形态,是我们认知天下万物、认知“道”的门径,也是道生天下万物的神妙之门。

第四十六章

天下皆知美、为美,恶已。皆知善,斯不善矣。有,无之相生也。难,易之相成也。长,短之相形也。高,下之相盈也。音,声之相和也。先,后之相随,恒也。是以圣人居无为之事,行不言之教。万物作而弗始也,为而弗恃也,成功而弗居也。夫唯弗居,是以弗去。

译文:天下都在谈论美、造作美的时候,恶就已经太过深重了。天下都在谈论善的时候,不善就已经很普遍了。“有”是由“无”生成的;“难”是由“易”演化的;“长”是由“短”形成的;“高”是由“下”积满而成的;“音”是由“声”应和而起的;“先”是由“后”随从才有的。这是一个恒定不变的规律。所以圣人以无为的方式行事,以不言的方式设教。万物欣欣向荣而不干涉它们,成就万物而不依赖它们,建立功业也不去占有。只有不去占有,成功才会一直相随,而不会离去。

第四十七章

不上贤,使民不争。不贵难得之货,使民不为盗。不见可欲,使民不乱。是以圣人之治也,虚其心,实其腹,弱其志,强其骨。恒使民无知无欲也,使夫智不敢。弗为而已,则无不治矣。

译文:不拔高贤人的地位,使民众不互相争斗。不看重难得的财货,使民众不偷不盗。不展现容易诱发欲望的东西,使民众不作乱。所以圣人治理天下,让民众内心虚静,而腹中充实;让民众意气柔弱,而根基强健。总是让民众处于质朴自然而不妄为的状态,让那些善于使用智巧的人不敢有所行动。用无为之道治国,天下就没有治理不好的国家。

第四十八章

道盅,而用之又弗盈也。渊呵,似万物之宗。挫其锐,解其纷,和其光,同其尘。湛呵,似或存。吾不知其谁之子也,象帝之先。

译文:道就好像一个空虚的容器一样,但它的作用无穷无尽,因为这个容器永远也不会盈满。它是那么的幽深啊,好像万物的宗主。它挫去万物锋锐的棱角,理顺万物的纷乱与杂扰,把万物的光芒调至柔和,把万物与微尘相统一。它是那么的澄澈啊,若隐若存。我不知道它是由谁所生的,只知道在最早的有形之物出现以前,它就已经存在了。

第四十九章

天地不仁,以万物为刍狗。圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐籥与!虚而不屈,动而愈出。多闻数穷①,不若守于中。

译文:天地不以仁爱对待万物,而是把万物当作祭祀时用的草狗来看待。圣人不以仁爱对待百姓,而是把百姓当作祭祀时用的草狗来看待。天地之间,不就好像一个大风箱吗?空虚而不竭尽,鼓动而风愈出。越是向外追求见闻知识,内心就会越发失去对道的把握,所以不如安守于中。

第五十章

谷神不死,是谓玄牝。玄牝之门,是谓天地之根。绵绵呵若存,用之不堇。

译文:空虚永存,运行不止,这就是玄奥的母体。这个母体的生育之门,是天地得以产生的根源。它的运行就像丝一样细微,而又连绵不断,无论怎么使用,都不会竭尽。

第五十一章

天长地久。天地之所以能长且久者,以其不自生也,故能长生。是以圣人退其身而身先,外其身而身存。不以其无私与?故能成其私。

译文:天地长远恒久。天地之所以能够长久,是因为天地不自己去生发万物,所以才能得以长久。圣人把自身(意志)放在百姓的后面而不强施于人,因而能得到众人的追随;把自身(作为)放在百姓的外面而不妄作有为,因而能得到众人的爱戴。这不正是因为圣人没有自己的私欲吗?因此反而成就了他自己。

第五十二章

上善似水。水善利万物而有静,居众人之所恶,故几于道矣。居善地,心善渊,予善天,言善信,政善治,事善能,动善时。夫唯不争,故无尤。

译文:最上乘的“善”就好像水一样。水之“善”在于,有利于万物而又安然守静,处在众人都厌恶的地方,所以与道很接近。居住之“善”,在于依托大地。用心之“善”,在于渊博宽广。施予之“善”,在于顺天应物。言语之“善”,在于坦诚有信。为政之“善”,在于安定无为。处事之“善”,在于发挥所长。行动之“善”,在于把握时机。正因为不争,所以从来不会有过失。

第五十三章

持而盈之,不若其已。揣而锐之,不可长保也。金玉盈室,莫之守也。贵富而骄,自遗咎也。功遂身退,天之道也。

译文:把持至盈满,不如停下来。锻打至尖锐,无法保持长久。金玉填满屋子,不能守护得住。富贵而骄纵,只是徒留祸端。功业成就了,事情做成了,就不要再牢牢把持,而是退去放下,这才是符合天道的做法。

第五十四章

载营魄抱一,能毋离乎?抟气致柔,能婴儿乎?涤除玄鉴,能毋疵乎?爱民治国,能毋以智乎?天门启阖,能为雌乎?明白四达,能毋以知乎?生之畜之,生而弗有,长而弗宰也,是谓玄德。

译文:

形体与魂魄合抱守一,能做到不分离吗?结聚精气而致柔和,能做到像婴儿一样吗?清洗杂念,涤荡心镜,能做到没有瑕疵吗?爱护百姓,治理国家,能做到不运用智巧吗?万物芸芸,出生入死,能做到柔弱安静,生之畜之吗?知晓天下,通达明白,能做到不使用知见吗?生成万物,畜养万物。生养万物而不占有它们,统领万物而不主宰它们,这就是最深远的德。

第五十五章

卅辐同一毂,当其无,有车之用也。埏埴为器,当其无,有埴器之用也。凿户牖,当其无,有室之用也。故有之以为利,无之以为用。

译文:三十根辐条共同汇集在一个车轮毂上,正在于轮毂有了中空的地方,才有车的作用。揉和泥土制作器具,正在于泥土有了中空的地方,才有器具的作用。开凿门窗,正在于墙壁有了中空的地方,才有房屋的作用。所以说,“有”之所以可以给人便利,是因为有空无可以让人使用。

第五十六章

五色使人目盲。驰骋田猎使人心发狂。难得之货,使人之行妨。五味使人之口爽。五音使人之耳聋。是以圣人之治也,为腹不为目,故去彼取此。

译文:绚丽色彩,会让人视力受损,不能正确地辨识事物。纵情追逐猎物,会让人心态受损,心浮气躁而狂乱难收。难得的稀有财货,会妨碍人行正道。厚味佳肴,会让人味觉受损,失去品味淡然的能力。美妙乐曲,会损害人的听力,让人听而不闻,昏聩莫名。因此,圣人治理天下,只会注重经营民众赖以生存的根本,而不会偏向于声色浮华。所以摒弃那些让人偏离正道的物欲,而是守住根本。

第五十七章

宠辱若惊,贵大患若身。何谓宠辱若惊?宠之为下,得之若惊,失之若惊,是谓宠辱若惊。何谓贵大患若身?吾所以有大患者,为吾有身也,及吾无身,有何患?故贵为身于为天下,若可以托天下矣。爱以身为天下,如何以寄天下?

译文:受到恩宠或折辱都如同惊吓,重视大的忧患胜于自己的性命。什么叫“宠辱若惊”呢?受宠是因为把自身放在下位,因此得到来自上位的恩宠就会惊喜,失去了又是惊恐,这叫“宠辱若惊”。什么叫“重视大的忧患胜于自己的性命”呢?我之所以有大的忧患,是因为我有自己的身体,如果连身体都丧失了,又还有什么可忧患的呢!所以,把养护自身看得比治理天下更重要,这样就可以承托起天下了。总是不顾惜自身而治理天下,这样拿什么来寄托天下?

第五十八章

视之而弗见,名之曰微。听之而弗闻,名之曰希。捪之而弗得,名之曰夷。三者不可致诘,故混而为一。一者,其上不皦,其下不昧。绳绳不可名也,复归于无物。是谓无状之状,无物之象,是谓忽恍。随而不见其后,迎而不见其首。执今之道,以御今之有,以知古始,是谓道纪。

译文:看也看不到,称之为“微”;听也听不见,称之为“希”;摸也摸不着,称之为“夷”。这三者的区别很难界定,所以混同为一来看。这个“一”,它上面不显光明,下面也不觉暗昧,延绵不绝而莫可名状,只能把它归结为“无”的存在。“无”,并不是说它什么也没有,而是具备没有形状的形状,没有形体的形象,恍惚不明。跟随着它,看不到它的末尾;面向着它,看不到它的前端。把握住它着落在当下的样貌,用来驾驭当下的现实,由此得知其中的规律,进而窥见它本始的面貌。这就是认知“道”的纲领。

第五十九章

古之善为道者,微妙玄达,深不可识。夫唯不可识,故强为之容。曰:豫呵其若冬涉水,犹呵其若畏四邻,严呵其若客,涣呵其若凌释,敦呵其若朴,浑呵其若浊,旷呵其若谷。浊而静之,徐清。安以重之,徐生。保此道不欲盈,夫唯不欲盈,是以能敝而不成。

译文:

古时善于以道行事的人,玄妙不可言,通达不可测,幽深而难以认知。正是因为难以认知,所以只能勉强形容他的面貌。他小心审慎的样子就好像严冬冒着寒冷履冰过河;他迟疑戒惕的样子就好像害怕四方邻国前来围攻;他庄重肃穆的样子就好像自己在做宾客;他涣散不羁的样子就好像冰凌将要消融;他敦厚朴实的样子就好像没有雕琢的素材;他浑素天真的样子就好像江河的浑水;他静寂幽远的样子就好像空旷的山谷。奔流的浊水安静下来以后,就会徐徐澄清。万物在安稳沉静的状态下,就会有生机萌发。持守这个道理的人不会追求盈满,只有不追求盈满,才能不与母本分离,而得以守住自己的根。

第六十章

至虚极也,守情表也。万物旁作,吾以观其复也。天物云云,各复归于其根。归根曰静,静,是谓复命。复命常也,知常明也。不知常,妄。妄作,凶。知常容,容乃公,公乃王,王乃天,天乃道,道乃久,没身不殆。

译文:达到虚无的极点,恪守实情的准则。万千物象蓬勃兴起,而我静观它们仍会返还的地方。物象变幻多端,最终各自返还它们的本根,返还本根的状态,就叫作“静”。持守住了静,也就得以复归于生命之源起。复归于生命之源起,就知道了其中的规律。把握住了规律,就叫作“明”,否则叫作“妄”。在不遵从规律的情况下妄为,就会遭受挫败。掌握了规律,就可以容纳万事万物。按照规律对待万事万物,就是“至公”。“至公”者,可以为王。王匡正天下,就能让万物复归于自然;万物复归于自然,则天下有道。依托于道,则能获得长久,终身都不会遭遇危险。

第六十一章

太上,下知有之。其次,亲誉之。其次,畏之。其下,侮之。信不足,案有不信。犹呵,其贵言也。成功遂事,而百姓谓我自然。

译文:最好的国君,民众只是知道有这么一个存在。次一等的国君,民众亲近并赞誉他。再次一等的国君,民众畏惧他。最次的国君,民众侮辱谩骂他。信用不足,才会不被信任。审慎啊!好的国君会非常看重自己的发言施令。事情做成功了,百姓都说“我们本来就是要这样做的”。

第六十二章

故大道废,案有仁义。智慧出,案有大伪。六亲不和,案有孝慈。邦家昏乱,案有贞臣。

译文:所以大道被废弃,“仁义”就开始被推崇了。智慧已产生,大的伪诈就开始出现了。六亲不和睦,“孝慈”就开始被提倡了。国家已昏乱,忠贞之臣就开始被赞扬了。

第六十三章

绝圣弃智,民利百倍。绝仁弃义,民复孝慈。绝巧弃利,盗贼无有。此三言也,以为文未足,故令之有所属:见素抱朴,少私而寡欲。绝学无忧。

译文:抛弃“圣明”的谋算,放弃“智巧”的手段,民众就可以获得百倍的好处。抛弃“仁爱”的偏私,放弃“义理”的制约,民众就会重新恢复孝与慈。抛弃“机巧”的心思,放弃“功利”的行为,盗贼就不会出现。以上三个说法,还不足以作为遵守的依据,所以更进一步明确它们的主旨:表现出本真,恪守住惇朴,减损私心和欲望。如此则无需学习治国的技巧,也不会再为治理国家而忧虑。

第六十四章

唯与呵,其相去几何?美与恶,其相去何若?人之所畏,亦不可以不畏人。望呵,其未央哉!众人熙熙,若飨于大牢,而春登台。我泊焉未兆,若婴儿未咳。累呵,如无所归。众人皆有余,我独匮。我愚人之心也,沌沌呵。俗人昭昭,我独若昏呵。俗人察察,我独闷闷呵。忽呵,其若海。恍呵,其若无所止。众人皆有以,我独顽以俚。我欲独异于人,而贵食母。

译文:众人应诺的与众人呵斥的,它们之间的差别有多大?众人喜欢的与众人讨厌的,它们之间的差距有多远?人所畏惧的,也不能不畏惧人。看不到边际啊!没有尽头的样子。众人兴高采烈,好像参加盛大的筵席,又好像春天登上高台眺望美景。但我却独自停留在尚未萌动的漠然领域,好像婴儿还不会开口嬉笑。颓唐失意啊!好像无处可以归依。众人都有富余,唯独我好像还有不足。我真是有一颗愚人的心啊,混混沌沌。俗人都能看得清楚明白,唯独我好像昏聩不明;俗人都能辨得细致入微,唯独我好像浑浑噩噩。若无所知啊,好像大海一样广漠;恍然不觉啊,好像没有止境。众人都目标明确有所作为,唯独我愚顽不灵,粗陋不堪。我的追求总是和俗人不一样,因为我看重的是固守本根。

第六十五章

孔德之容,唯道是从。道之物,唯恍唯忽。忽呵恍呵,中有象呵。恍呵忽呵,中有物呵。幽呵冥呵,中有情呵。其情甚真,其中有信。自今及古,其名不去,以顺众父。吾何以知众父之然也,以此。

译文:“德”之所以表现出深远的样子,是因为它遵从于道。探究“道”的内质,只是模模糊糊而又渺渺茫茫的形态。忽忽恍恍的,就会觉察到它的意象了。恍恍忽忽的,它进一步显现出形体了。它是那么的幽远,又是那么的深邃,其中存在可以让我们察知的实情。它呈现出来的情状是那么真实,其中对应着固定不变的规律。从当下到远古,都存在它的名字,用来顺应万物本源的意志。我如何知道万物的本源是什么样的呢?就是通过这种方法。

第六十六章

曲则全,枉则正,洼则盈,敝则新,少则得,多则惑。是以圣人执一,以为天下牧。不自视故彰,不自见故明,不自伐故有功,弗矜故能长。夫唯不争,故莫能与之争。古之所谓曲全者,岂语哉!诚全归之。

译文:曲折行事,可以得到圆满的结果;柔弱弯曲,可以达到合道的效果。低洼处下,可以获得充盈的空间;持守根本,可以得到进步更新。少私寡欲则与道相契合,放纵欲望则陷入迷乱。所以圣人执守这个原则,用来治理天下。不执着于自己的眼光去看待事物,因而道理得以彰显。不固守自己的成见去认知事物,因而真相得以显明。不自我夸耀,故而有功。不自作高贵,故而为官长。正是因为不争,天下无人可与之相争。古人说的“曲全”这个道理,可不仅仅是一句空话,而是真的能够达到至善完满。

第六十七章

希言自然。飘风不终朝,暴雨不终日。孰为此?天地,而弗能久,又况于人乎!故从事而道者同于道,德者同于德,失者同于失。同于德者,道亦德之。同于失者,道亦失之。

译文:不发言施令,万物得以自然化育。狂风不能刮一整天,暴雨不能下一整日,谁制造的狂风暴雨?天地强力施为都不能长久,更何况是人呢?所以用道的行为方式从事,就会获得“有道”的结果;用德的行为方式从事,就会获得“有德”的结果;用失道失德的行为方式从事,就会获得“失道失德”的结果。有德之人,道也会得到他;失德之人,道也会失去他。

第六十八章

炊者不立。自视者不彰,自见者不明,自伐者无功,自矜者不长。其在道,曰余食赘行。物或恶之,故有欲者弗居。

译文:吹嘘之人,不能有所建树。执着于自己的眼光看待事物之人,看不明白。固守自己的成见理解事物之人,不得真相。自我夸耀之人,不能成就功业。自作高贵之人,不能得到敬重。用“道”来审视这些行为,就像多吃的饭食一样是负担,就像多余的动作一样是累赘,大家都会厌恶它。因此想要有所作为的人,不会去做这样的事情。

第六十九章

有物混成,先天地生。寂呵寥呵,独立而不改,可以为天地母。吾未知其名,字之曰道,吾强为之名曰大。大曰逝,逝曰远,远曰反。道大,天大,地大,王亦大。国中有四大③,而王居一焉。人法地,地法天,天法道,道法自然。

译文:有个东西混同而成,在天地还没有出现的时候就已经存在了。它寂静而又空虚,独立存在而又恒定不变,是造生天地万物的母体。我不知道它的名字,称呼它为“道”,勉强形容它为“大”。大到无论时间如何流逝也无法消减它;大到无论空间如何远去也无法脱离它;大到无论如何颠倒反转也无法隔绝它。道大,天大,地大,王也大,无穷的领域中像这么大的东西有四个,王就是其中之一。人守法于地,地守法于天,天守法于道,而道守法于自己。

第七十章

重为轻根,静为躁君。是以君子终日行,不离其辎重。唯有环观,燕处则超若。若何万乘之王,而以身轻于天下?轻则失本,躁则失君。

译文:重是轻的根本,静是躁的主宰。所以君子终日在外行走不离开辎重,只有辎重随身,营寨环绕,生活起居才能表现出很悠然的样子。为什么拥有万辆兵车的君王,却轻率地凭自身在天下行事呢?过于轻浮,就会失去根本;过于躁动,就会失去依托。

第七十一章

善行者无辙迹,善言者无瑕谪,善数者不以筹策。善闭者无关钥而不可启也,善结者无绳约而不可解也。是以圣人恒善救人,而无弃人。物无弃材,是谓袭明。故善人,善人之师,不善人,善人之资也。不贵其师,不爱其资,唯智乎大迷,是谓妙要。

译文:善于行走的人,不会留下车辙马迹。善于言说的人,不会留下疏漏过失。善于计算的人,不会依赖使用筹码。善于闭藏的人,不使用门栓插销别人也打不开。善于束缚的人,不使用绳索捆束别人也解不开。所以圣人总是善于救人,而不会抛弃人。万物都能各得其用而不被遗弃,这就可以称得上是遵循了道。所以有道之人,可为有道之人的师友;无道之人,可为有道之人的资材。不珍视自己的师友,不爱惜自己的资材,终不过是大糊涂中的小聪明而已,这是个精深微妙的道理。

第七十二章

知其雄,守其雌,为天下溪。为天下溪,恒德不离。恒德不离,复归于婴儿。知其荣,守其辱,为天下谷。为天下谷,恒德乃足。恒德乃足,复归于朴。知其白,守其黑,为天下式。为天下式,恒德不忒。恒德不忒,复归于无极。朴散则为器,圣人用则为官长。夫大制无割。

译文:深知雄强,而安守雌弱,成为容纳天下水流的溪谷。成为天下水流的溪谷,恒德就不会失去。恒德不会失去,就能复归于婴儿的纯真柔和之境。深知荣华,而安守浊辱,成为畜养天下万物的空谷。成为畜养天下万物的空谷,恒德也就得以充足。恒德得以充足,就能复归于朴实的浑然如一之境。深知清白,而安守暗昧,成为天下清明的范式。成为天下清明的范式,恒德也就不会差失。恒德不会差失,就能复归于无极的深远无限之境。素朴破散则成为器,圣人用朴就能成为众器之官长。所以真正完备的制度,是不会对万物进行分割裁裂的。

第七十三章

将欲取天下而为之,吾见其弗得已。夫天下神器也,非可为者也。为者败之,执者失之。物或行或随,或嘘或吹,或强或羸,或培或堕。是以圣人去甚,去泰,去奢。

译文:想要强行掌握天下,我看他不可能成功。天下是有自己运行规律的宏伟之器,不是我们可以强行施为的。强行施为,就会失败;强力抓取,就会失去。天下万物有的在前行走,有的在后跟随;有的性情温和,有的性情冷漠;有的刚健有力,有的瘦弱单薄;有的善于培育,有的善于毁坏。所以圣人去除过分的、放纵的、没有节制的行为与状态。

第七十四章

以道佐人主,不以兵强于天下,其事好还。师之所居,楚棘生之。善者果而已矣,毋以取强焉。果而毋骄,果而勿矜,果而毋伐,果而毋得已居,是谓果而不强。物壮而老,是谓之不道,不道早已。

译文:选择用道来辅佐自身的君王,不会用兵事横行于天下,因为恶果很容易落在自己身上。大军所到之处,荆棘丛生。以道来行事的人,即使用兵也只是为了解决危难,达到目的就停止了,并不逞强。达到目的也不要骄傲,达到目的也不要自鸣得意,达到目的也不要自夸自赞,达到目的只是出于不得已,这就是通过战争达到目的而不逞强的表现。事物太过壮盛便容易困顿,这叫不合于道,不合于道就会早早消亡。

第七十五章

夫兵者,不祥之器也。物或恶之,故有欲者弗居。君子居则贵左,用兵则贵右,故兵者非君子之器也。兵者不祥之器也,不得已而用之,铦袭为上,勿美也。若美之,是乐杀人也。夫乐杀人,不可以得志于天下矣。是以吉事上左,丧事上右。是以偏将军居左,上将军居右。言以丧礼居之也。杀人众,以悲哀莅之。战胜,以丧礼处之。

译文:兵器是不祥的器物,众生都很厌恶被它伤害,所以想要有所作为的人,不会使用它。君子日常生活中以左为尊位,而用兵打仗则以右为尊位,所以兵器不是君子日常需要的器物。兵器是不祥的器物,不得已才会使用,它以锋利便于杀伤为上,不要去称赞它。如果称赞它,就是喜欢杀人,而喜欢杀人,是不可能得志于天下的。所以办喜事以左边为尊位,办丧事以右边为尊位。偏将军处在左位,而上将军处在右位,说是用丧礼来对待兵事。杀人众多,用悲哀的心情来对待;打了胜仗,用丧礼的规制来处理。

第七十六章

道恒无名,朴唯小,而天下弗敢臣。侯王若能守之,万物将自宾。天地相合,以雨甘露,民莫之令而自均焉。始制有名,名亦既有,夫亦将知止,知止所以不殆。譬道之在天下也,犹小谷之与江海也。

译文:道从来都是没有名字的,质朴从来表现得很低微,可天下都不敢让它臣服。侯王如果能够持守于朴,万物都将自行归从。地气升腾于天而降下雨露,没有人发号施令但自行分布均匀。万物始生即有规制形成,规制既然已经有了,人也应当知道适可而止,不违逆它就不会遭受失败。如果把道在天下比作江海,那么万物的规制就好像小溪流,统归于江海。

第七十七章

知人者,智也。自知者,明也。胜人者,有力也。自胜者,强也。知足者,富也。强行者,有志也。不失其所者,久也。死而不亡者,寿也。

译文:能看清别人,说明十分聪慧;能看清自己,才是真的通明。能战胜别人,说明很有力量;能战胜自己,才是真的高强。知足的人,才是真的富有;行而不止的人,说明心志强盛。不失去身体这个居所,方能生命长久;身体死去而精神不消亡,才是真正的长寿。

第七十八章

道氾呵,其可左右也。成功遂事而弗名有也,万物归焉而弗为主,则恒无欲也,可名于小。万物归焉而弗为主,可名于大。是以圣人之能成大也,以其不为大也,故能成大。

译文:道是这样的广泛啊,可左可右无所不在。功业成就了,事业做成了,道也不会去占有。万物都来归附,道也不会做它们的主宰。这是因为道从来都没有自己的私欲,可以说很低微了。万物都来归附而不做它们的主宰,又可以说是很伟大了。所以圣人能够成就伟大,是因为从来都没有追求成就伟大,因而最终能成就其伟大。

第七十九章

执大象,天下往。往而不害,安平泰。乐与饵,过客止。故道之出言也,曰淡呵其无味也。视之不足见也,听之不足闻也,用之不可既也。

译文:持守住大道,则天下人都会前来归附。向道而往,就会安宁、平顺、和谐而互不相害。音乐和美食,可以让过客停留。而道表达出来,却是寡淡无味。看也看不见它,听也听不到它,但是用它却用不完。

第八十章

将欲翕之,必固张之。将欲弱之,必固强之。将欲去之,必固举之。将欲夺之,必固予之。是谓微明。柔弱胜强。鱼不可脱于渊,邦利器不可以示人。

译文:将要收拢的,必然是原本已经得到了扩张。将要削弱的,必然是原本已经得到了加强。将要去除的,必然是原本已经得到了推举。将要剥夺的,必然是原本已经得到了给与。这是很容易被忽视的道理。持守柔弱,要好过逞刚强。大鱼不能脱离深渊,国家的利器不能随意示人。

第八十一章

道恒无名,侯王若能守之,万物将自化。化而欲作,吾将镇之以无名之朴。镇之以无名之朴,夫将不辱。不辱以情,天地将自正。

译文:道从来都是没有名字的,侯王如果能够持守它,万物就会自行化育。化育的过程中有私欲出现,我就要用道的本源之朴来安定他们。用本源之朴安定了他们,也就不会再沾染私欲。不沾染私欲,他们就能保持情真质朴的面貌。如此,天地将自行回归正态。

《庄子》一般认为是集合了庄子及其后学的篇章,整理而成,分为内篇、外篇与杂篇。道教中奉《庄子》为经典,也称为《南华真经》或《南华经》。民国以来,多认为内篇为庄子言行、外篇为弟子杂说、杂篇为后世学人敷衍,此说逐渐成为定论。

据司马迁《史记》所载,《庄子》有十余万言,由汉至晋之间,都为五十二篇。今本所见《庄子》则为三十三篇,七万余言,应是郭象作注时所编定。历代《庄子》注本,以郭象注、成玄英疏解最为重要。严灵峰所编《无求备斋庄子集成》正、续二编已经多达数百部注本。今人王叔岷所著《庄子校诠》最为精详。

魏晋玄学称《老子》、《庄子》、《易经》为“三玄”,为清谈的主要典籍。唐代时,《庄子》与《文子》、《列子》、《亢仓子》并列为道教四子真经。列御寇中有庄子言行,借盗跖微言大义。

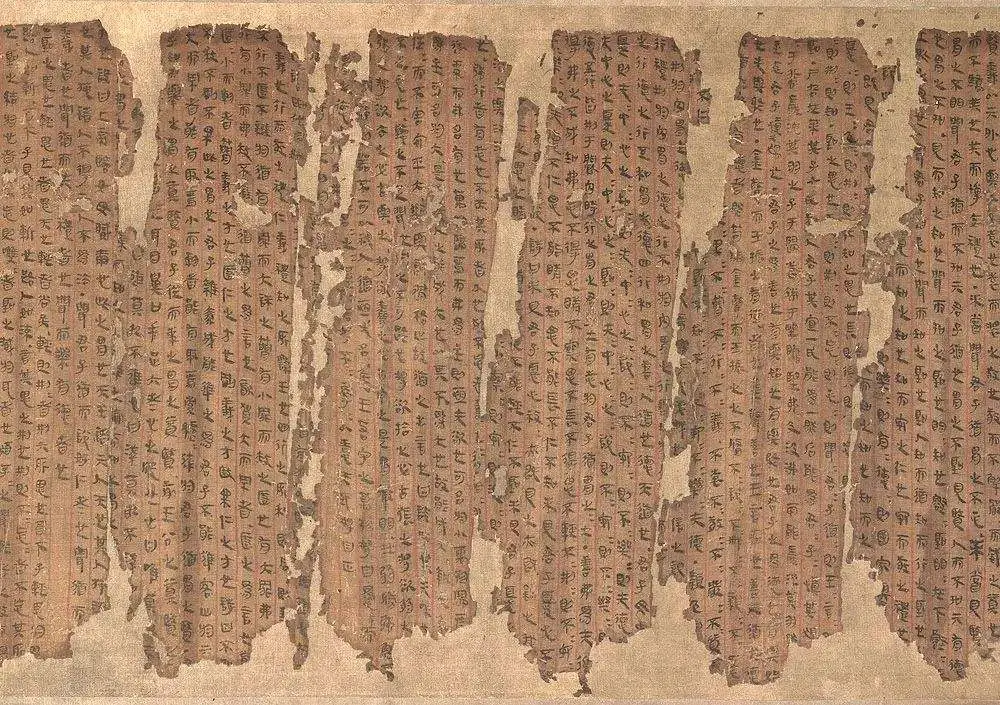

《黄帝阴符经》又称《阴符经》《轩辕黄帝阴符经》等,是传说中最早的道经,常与《道德经》《南华真经》并称。作者不详(旧题黄帝撰),历史上有太公、范蠡、鬼谷子、张良、诸葛亮、李淳风、李筌、李治、李鉴、李锐、杨晟等多家注解,《道藏》《四库全书》等中有所收集。全篇共400余字,分上、中、下三篇,即《神仙抱一演道章》《富国安民演法章》《强兵战胜演术章》。上篇主要内容是阐述天道与人事的关系;中篇主要内容是论述富国安民的道理;下篇主要内容是论兵法战术。该书是以至道修炼为核心,以道为体,以术为用,以内修为超圣登真根本,以治国平天下为积功累德之途径是其主要思想。

《黄帝阴符经》是一部朴素、抽象的思想著作,是实践经验的总结。其中养生之道对中国的中医理论发展有着重要影响,关于治国、治兵等谋略在历史上都曾发生过积极作用。

| 坤(地) | 艮(山) | 坎(水) | 巽(風) | 震(雷) | 離(火) | 兌(泽) | 乾(天) | ← 上卦 ↓ 下卦 |

| 2. 坤為地 | 23. 山地剥 | 8. 水地比 | 20. 風地觀 | 16. 雷地豫 | 35. 火地晋 | 45. 泽地萃 | 12. 天地否 | 坤(地) |

| 15. 地山謙 | 52. 艮為山 | 39. 水山蹇 | 53. 風山漸 | 62. 雷山小過 | 56. 火山旅 | 31. 泽山咸 | 33. 天山遯 | 艮(山) |

| 7. 地水師 | 4. 山水蒙 | 29. 坎為水 | 59. 風水渙 | 40. 雷水解 | 64. 火水未濟 | 47. 泽水困 | 6. 天水訟 | 坎(水) |

| 46. 地風升 | 18. 山風蠱 | 48. 水風井 | 57. 巽為風 | 32. 雷風恒 | 50. 火風鼎 | 28. 泽風大過 | 44. 天風姤 | 巽(風) |

| 24. 地雷復 | 27. 山雷頤 | 3. 水雷屯 | 42. 風雷益 | 51. 震為雷 | 21. 火雷噬嗑 | 17. 泽雷随 | 25. 天雷无妄 | 震(雷) |

| 36. 地火明夷 | 22. 山火賁 | 63. 水火既濟 | 37. 風火家人 | 55. 雷火丰 | 30. 離為火 | 49. 泽火革 | 13. 天火同人 | 離(火) |

| 19. 地泽臨 | 41. 山泽損 | 60. 水泽節 | 61. 風泽中孚 | 54. 雷泽歸妹 | 38. 火泽睽 | 58. 兌為泽 | 10. 天泽履 | 兌(泽) |

| 11. 地天泰 | 26. 山天大畜 | 5. 水天需 | 9. 風天小畜 | 34. 雷天大壮 | 14. 火天大有 | 43. 泽天夬 | 1. 乾為天 | 乾(天) |

《易经》以一套符号系统来描述状态的简易、变易、不易,表现了中国古典文化的哲学和宇宙观。它的中心思想,是以阴阳的交替变化描述世间万物。《易经》最初用于占卜和预报天气,但它的影响遍及中国的哲学、宗教、医学、天文、算术、文学、音乐、艺术、军事和武术等各方面,是一部无所不包的巨著。自从17世纪开始,《易经》也被介绍到西方。

《庄子》一般认为是集合了庄子及其后学的篇章,整理而成,分为内篇、外篇与杂篇。道教中奉《庄子》为经典,也称为《南华真经》或《南华经》。民国以来,多认为内篇为庄子言行、外篇为弟子杂说、杂篇为后世学人敷衍,此说逐渐成为定论。

据司马迁《史记》所载,《庄子》有十余万言,由汉至晋之间,都为五十二篇。今本所见《庄子》则为三十三篇,七万余言,应是郭象作注时所编定。历代《庄子》注本,以郭象注、成玄英疏解最为重要。严灵峰所编《无求备斋庄子集成》正、续二编已经多达数百部注本。今人王叔岷所著《庄子校诠》最为精详。

魏晋玄学称《老子》、《庄子》、《易经》为“三玄”,为清谈的主要典籍。唐代时,《庄子》与《文子》、《列子》、《亢仓子》并列为道教四子真经。列御寇中有庄子言行,借盗跖微言大义。

黄庭经是道教上清派的主要经典,也被内丹家奉为内丹修炼的主要经典。其成书年代大致介于东汉晚期到晋朝以前。《黄庭经》由七言歌诀组成,《外景经》一百九十七句,《内景经》四百三十二句,说的是道教存神养气的修持之术,其要义在将人体的五脏六腑、骨节毛孔与天神一一对应,认为人身的每一个生死门户都有主管之神,只要存思诸神,使之返归体内,便可得道成仙。存思诸神的具体方法是“内观”,或称“内视”,凝神静虑,使人的意念与天神相汇,便可达到天人合一的神仙境界。该经为上清派重要经典,全真道功课之一,被教内誉为“寿世长生之妙典”。该书为历代炼养家所重视,研习、缮写、注释者不乏其人。

黄庭经指《太上黄庭内景玉经》和《太上黄庭外景玉经》,约出于魏晋之际,收入《正统道藏》洞玄部本文类,大旨在于服气以养精神。主张固守精神,则身形可以长存[1]。《内景经》乃道教上清一脉修习要典,据传为上清仙真降授于南岳魏华存,后来成为宋元内丹家修炼内丹的重要典籍。早期意见主张内景经较为早出[2][3],不过有学者认为从用韵来看,《外景经》之韵例比《内景经》更古更早;《外景经》也与早期天师道关系密切,实为内景经的源流[4][5][6]。

黄庭外、内二经,《外景经》一百九十六句,分为上中下三经或二十四章,《内景经》四百三十七句,分为三十六章,均是规整的七言韵语,各版本异文甚多,句之多少、有无及次序先后,各有不同[5]。

是书以韵语描述人体五官、五脏、六腑以及全身八景诸神二十四真形象与作用,旨在存神内观,固精练气,填满黄庭,久而行之,则五脏生华、色返孩童,最后臻至长生久视之境。