徐小凤演唱

吴莺音演唱

中世纪的欧洲文化可以说是灿若繁星,有不少都影响到了后续西方文化的发展,而这其中,骑士文化也是不少人研究西方文化时非常关注的一点。虽然说骑士是欧洲贵族阶级下的产物,但无论是骑士这一名称还是它衍生出的骑士精神,都是非常让人津津乐道的。

骑士的由来

骑士最早是指欧洲中世纪时期受过正统军事训练的骑兵,这也是由当时的背景所决定的。当时的国王和贵族都需要大量的士兵来保护自己或者是实现自己扩张领土的想法。那么就需要一些有专业素养,并且能够超越其他普通士兵的兵种,于是他们花费了大量时间去培养了一些年轻人,也就是骑士的雏形,有点类似于现代意义中的"征兵"。

骑士的成长

骑士应征后并不代表他们可以直接进行战斗,而是要经历长达十几年的训练,才能最终成为一名见习骑士,在经过一段时间的实战经验积累后,才能正式拥有骑士的称号。而在他们的训练中,不仅仅有关于战斗技巧的训练,还包括了大量的礼仪、艺术、游泳、诗歌等等的技能训练。也就是说他们既像是士兵,但又比普通的士兵高级一些。

骑士的阶层

骑士严格说来其实是属于贵族阶层,但也是贵族阶层的最低层,更是当时的平民唯一能够获得的贵族头衔。以当时欧洲的情况来看,会非常重视血统出身,如果不是"流落的血脉"这样的"狗血"经历,那么就只有晋升骑士这一途径才能够跻身贵族圈层。这也是为什么骑士的课程学习中会有大量的礼仪课程的原因,因为本质上他们还是需要和各类贵族频繁打交道的。

骑士的浪漫幻想

因为本质上骑士是属于贵族阶层,因此对于中世纪的骑士,往往会有很多浪漫的幻想。古香古色的城堡,过着富足的生活,以国王或者贵族夫人的名义拔剑而战,战胜邪恶的巨龙等等。而这也衍生出了很多浪漫的骑士文学著作,比如《唐吉坷德》,但这其实都是因为当时的平民阶层对于社会现状的不满和抱有的幻想才出现的这样的浪漫文化。

骑士的精神

最初骑士原本是为领主服务,因此需要他们对于领主抱有最基本的忠诚,而到了12~13世纪后,基督教发展壮大,因此也要求骑士们必须信仰基督教,虔诚成为首要准则,而基督教中的某些准则也就成为了约束骑士行为的一种规范。他们必须信仰上帝,成为保护教会的卫士,同时要有荣耀感和一往无前的勇气。

对后世的影响

虽然说骑士这一职业已经随着历史的变迁逐渐退出了舞台,但在如今的西方国家还是能够看到类似的荣誉卫队的职阶存在,比如英国女王的亲卫队,就是类似于骑士。而在文化产业也同样会有很多以骑士为原型的的作品,比如电影《亚瑟王》、动漫《FATE》等等。但不可否认的是,骑士文化仍然给我们留下了足够的遐想,让我们对于当时的欧洲文化有一个更加深刻的了解。(Quelle:搜狐号系信息发布平台)

骑士(Knight、Cavalier) 原指欧洲中世纪时受过正式的军事训练的骑兵,后来演变为一种荣誉称号用于表示一个社会阶层。骑士的身份往往并不是继承而来的,中世纪时,骑士在领主军队中服役并获得封地。

在此阶段的纷乱局势中,国王和贵族都需要一些在战争上具有压倒性优势的兵种,为此他们会悉心培育一些年轻人,使之成为骑士。而骑士的身份,往往不是继承而来的,其本质也与贵族不同,除了和贵族一样能够获得封地之外,骑士也必须在领主的军队中服役,并在战争时自备武器与马匹。

近代以来,热兵器的使用、新型战法的应用等因素导致传统的骑士逐渐没落,但是在许多国家和地区,骑士的头衔仍然保留着。

在骑士文学中,骑士往往是勇敢、忠诚的象征,每一位骑士都以骑士精神作为守则,是英雄的化身。

对于中世纪骑士的传说,往往夸大着种种浪漫的遐想。这多半来自我们对现状的不满和凭空想象:居住在古色古香的城堡中,过着贵族一般富足的生活;战胜邪恶的魔法师和巨人,保护善良但是无知的农民,凭着贵妇人或者国王的名号行侠仗义。令唐·吉诃德颠倒沉迷的游侠小说,或普罗旺斯民谣歌手的即兴创作,充分解释了理想中骑士的行为规范。但是,即便是现代人,也无法时时遵从自己的良知;何况是靠武力说话的过去,骑士行事也常常偏离限定的轨道。

14、15世纪,欧洲各国军队的组织方式大同小异,国王下面是总管和元帅,他们的职权时而独立时而交叉。再下面是传令官(Herald),担任副官、文书和参谋的角色,并且顾名思义的,常被派去对方营地下战书或要求停战,战后还要负责清点己方的伤亡,是个全能的职位。下面的作战部队以中队划分,由贵族或者骑士统带。

一般来讲,骑士分成两个级别,一种叫Banneret,就称为骑士,这个名字来自于他们长方形的旗帜,是作战的主力。见习骑士称为Bachelor,即学徒兵,组成更小的队列跟在主力后面,他们需要积累经验,掌握更多的作战技巧。见习骑士的旗帜也是长方形的,但末端开叉成燕尾状。等他们有了相当的功绩后,可以向司令请求升级。于是传令官将之旗帜上的燕尾剪去,升级成骑士。

因此,很多教会的行为准则成为了骑士的准则,骑士成为了上帝的战士。

当时骑士的准则主要为以下几点:做一个虔诚的基督徒。12~13世纪后,虔诚成为首要准则,信仰基督教既是品质,也是资格,对骑士有了规定和约束。 骑士的装备也代表着教义,剑是十字架的象征,盾代表着保护教会的职责,双刃剑则代表了正义的一面和杀敌。 而且信仰上帝,骑士也必须有实际行动,为祈祷和忏悔罪行。 必须成为保护教会的卫士,世俗国家是上帝在人间的房间,国王是房间的代表,骑士保护国王既为保护上帝,从而转化为保护教会的职责。

骑士的道义

首先来指明骑士道的定义,以今天的标准,无外乎以下三重:

一、作为封建制度的组成部分;

二、作为一个独立的社会阶层;

三、一种个人的行为方式、荣誉观和道德准则。

作为一种军事动员体制,封建制度更加有利于防御而不是进攻,各地的贵族有义务随时勤王。为此各国专门颁布了有关法令,用来惩处未能及时响应征召的骑士。在英国,亨利二世时代开始,有了Escuage的说法,即兵役免除税。封建领主的义务也发生了一定变化,只要上缴中央税收即可,不用亲自挥戈上阵。在爱德华三世、亨利五世和六世的年代,战事频频,这些款项被用来支付庞大的军费开支。这项改革在十三、四世纪缓慢的进行着,欧洲各国的军队中雇佣兵开始占越来越大的比例,军队的结构相对发生变化。从前十字军的领地中很难掺进国王的影响--他们只受教会的领导,雇佣军为了主君努力战斗,为了金钱,或是为了去东方成为新的贵族。自然,参加十字军并成功归来的老兵可以得到更好的报酬。有关骑士的规则和故事在一定程度上是教会和其他势力为了驯服这群嗜血的麻烦制造者而采取的对策。

骑士精神

“骑士精神”最早的意思是指马术。中古时代的精英战士,与农民、教士和那些靠自己的技术当上骑手和战士的人有所不同,其间差异在于他们拥有快而强壮的马、美丽与有攻击力的武器和制作精良的装甲,这些都是当时的身份象征。

到了十二世纪,骑士精神的意义转变为人生的整体规范。骑士精神规范的基本守则如下: * 保护老弱妇孺。 * 为公义而战以对抗不平与邪恶。* 热爱家园。* 为防卫教会而冒死犯难。

骑士美德

谦卑

彬彬有礼,尊敬他人,谦虚谨慎,这就是骑士日常生活中的待人之道。骑士有其骄傲的一面,因其荣耀与地位,但骑士不等同于其他贵族的地方之一就是他同时还有谦卑的一面。谦逊的态度不仅仅是面对年轻貌美的女士和身份显赫的贵族,在对待平民时,骑士也绝不会恶言相向。骑士尊敬所有善意的人,他的礼貌几乎是与生俱来。我们曾无数次看到影视文学中描绘的那些场面:一个穿着精致软甲、拥有金色卷发的年轻男子,单膝跪在一名心仪的女子裙下,表白着他的爱意;一名仪表堂堂高大威严的男子,半鞠躬地拉开马车的门,面带微笑地目送一位老态龙钟的平民上车。这便是骑士谦卑的写照。

如果你是一个骑士,你就要在面对所有未怀恶意的人时,都谦和有礼。

荣誉

荣誉从何而来?荣誉对骑士来说意味着什么呢?

为荣誉而战!甚至不惜牺牲一切!这是骑士恪守的信条。骑士团光亮耀眼的徽章在太阳下醒目地提醒着它的佩带者:这就是你的骄傲。“骑士”这一称号本身就是一个荣誉,获得这样的称号并不容易。一名候补骑士想要成为正式的骑士,需要经过很多严格的考验,那不仅仅是需要高明的骑术,还需要有杰出的统率力、丰富的战斗经验,和一个显眼的标志性成绩。

荣誉来自神祇和人们的认可。神祇赐予合格者以骑士的荣耀称号,但日后的言行举止能否不辱没骑士团的荣光,还需要看是否坚持信仰,一如既往地为神为人民而战。骑士称号不是具有坚定信仰者的终点,而是他们的起点。

人们关注你,神亦如此,骑士。你不可有丝毫懈怠。珍惜并且捍卫你的荣誉吧。

牺牲

骑士,你是否具有这样的勇气,在需要你付出代价来成全大多数人利益时,你敢于牺牲么?也许是牺牲物质利益,也许是牺牲生命。你必须具备这样的勇气和魄力,才是一名称职的骑士。

有时候,那些忠诚于教会和骑士团的骑士们未免有些可怜。他们信仰的神祉无疑在享受着他们的牺牲。如果是为了大多数人的利益,那么从全局来说,牺牲当然是值得的。但错综复杂交织在一起的政治利益有时候会造成个人和历史的遗恨。在著名的电影《铁面人》里有这样的一个情节:菲力普亲王被他的弟弟——国王路易关押在巴士底狱里,忠于菲力普亲王的骑士团冒险将他救出后,结果遭到了路易国王火枪队的伏击。这个时候令人瞠目结舌的事情发生了:路易下令开火,但火枪队并没有扣动扳机,相反,他们丢掉枪支,庄严肃穆地向菲力普亲王骑士团仅存的4名血迹斑斑的骑士行礼致敬,至高无上的国王在此刻也失去了尊严。骑士,才明白骑士。

让我们向那些勇士们致敬吧。向那种牺牲自我的精神表达必须的礼仪和尊敬。

英勇

毫无疑问,怯懦者不配冠以骑士的荣耀头衔。没有勇气的人根本就无法通过骑士的测试。骑士必备的品德之一就是勇敢,无所畏惧地向邪恶宣战,在关键时刻挺身而出保护弱小,你决不能退缩。

奇幻文学和游戏里常说的屠龙,是对一名骑士最奢侈的考验。和龙对抗,这是生和死演绎的华丽舞蹈,你很可能要葬身龙穴。但如果你击败了强大的龙,你便能获得“屠龙英雄”这种无上荣耀的称号。

英勇当然也体现在战场上,挥舞长矛向敌人发动勇猛的攻势,去获得最后的胜利,这是每一名骑兵天赋的使命。在传统的回合战棋游戏中,骑士往往是最勇猛的作战主力

怜悯

同情弱者,骑士要有一颗博大包容的心。骑士肩负着除恶锄奸伸张正义的使命,骑士虽然是效忠于领主或王室,但正义才应该是他们行为的准则。

对于勇于牺牲的对手,骑士内心里充满了尊敬之情,这导致他们敢于违抗王令。中国也有英雄惜英雄的说法,在迫于局势不得已成为对手的两人当中,可能友谊大于仇恨。

诚实

无论在何处,诚实都是值得称赞的美德。作为骑士,诚实也是一种必须的品质。因为骑士在欧洲贵族阶级里,是最低的一级,一名骑士要想有不错的人际关系,就要有很好的信誉,这必然要求他诚实不欺诈。大部分的骑士团规章里在显眼的位置上也注明了一条:骑士必须忠于自我的灵魂。

著名的圆桌骑士——兰斯洛特也正是坚守承诺的代表人物。当他被亚瑟王待为上宾时,其余的圆桌骑士表示出了他们的不满。于是兰斯洛特和他们定下了一年零一天的期限,用这段时间去证明他的勇气和仁慈,接着他出发去除掉了邪恶的加隆爵士和凶狠的巨龙、打败了50个盗贼、杀死了2个巨人,最终在一年零一天的时候返回了城堡。他的诚实令他成为了亚瑟王最伟大的圆桌骑士。

骑士,要想得到别人的信任,就得诚实。坦然面对自己的灵魂,要经得起神的审问。

精神

一名骑士,身上承载了太多的东西,所以他需要有足够强大的心,而这就是精神,八大美德中的精神就是指精神力,一名骑士需要有强大的精神力来面对一切。

公正

公正无私,严守法律,按章办事。

在历史上,因为骑士的阶级本质,他们不可能完全执行公正。中世纪的欧洲,毕竟是君权神授的年代,君王的意志就是神的意志,是不可违抗的,骑士只不过是君王的附属罢了。

当然,所有年代都有些“叛逆者”存在。据说中世纪有一名日尔曼骑士不满于国家法律的不公正判决——一名无辜者被判决死刑,冒天下之大不韪,在行刑日劫走了死刑犯。我们很容易想像到这名勇敢的骑士为恪守公正最后付出了何种代价。今天在德国一个博物馆里,还保留着这名骑士的雕像,以供后人瞻仰。嗯,我们看到了,对于不公正的事情,历史总会还以颜色,予以纠正。今天,这名骑士得到了应有的褒奖。对于公正者,历史迟早要给予他公正的评价。

以亚瑟王组建圆桌骑士时发下的誓言来结束这一段吧!“我尊贵的武士们,让我们在此一起立誓。我们只为正义与公理而战,绝不为财富,也绝不为自私的理由而战。我们要帮助所有需要帮助的人,我们也要互相支援。我们要以温柔对待软弱的人,但要严惩邪恶之徒。”

骑士十诫

-

信任教会;

-

捍卫教会;

-

尊重弱者并给予保护,

-

忠于国家;

-

不畏敌;

-

毫不留情地与异教徒作战;

-

在上帝的指引下履行封建职责;

-

忠于言语;

-

无私奉献;

-

永远以正义与善良对抗不公与邪恶。

西方骑士文学

骑士文学是与教会文学完全不同的一种世俗文学。它产生于十一到十三世纪。这一时期,由于骑士制度的确立、骑士阶层社会地位的提高,产生了他们自己的精神生活和道德准则。他们突破基督教的出世观念和禁欲主义,要求现世享乐,向往世俗的爱情,追求个人英雄主义的骑士荣誉和侠义的扶弱除强的骑士精神以及温雅知礼的骑士风度等。骑士是10世纪后欧洲社会里产生的一个新的社会等级。骑士文化是一种颇为奇特的文化。骑士们的生活内容包括:作战、创作骑士抒情歌曲、尤其是为女主人服务。宫廷是他们受教育,工作和生活的场所,他们创造的文化带有鲜明的宫廷色彩,所以又被称为“宫廷文化”。

(Quelle:百度百科)

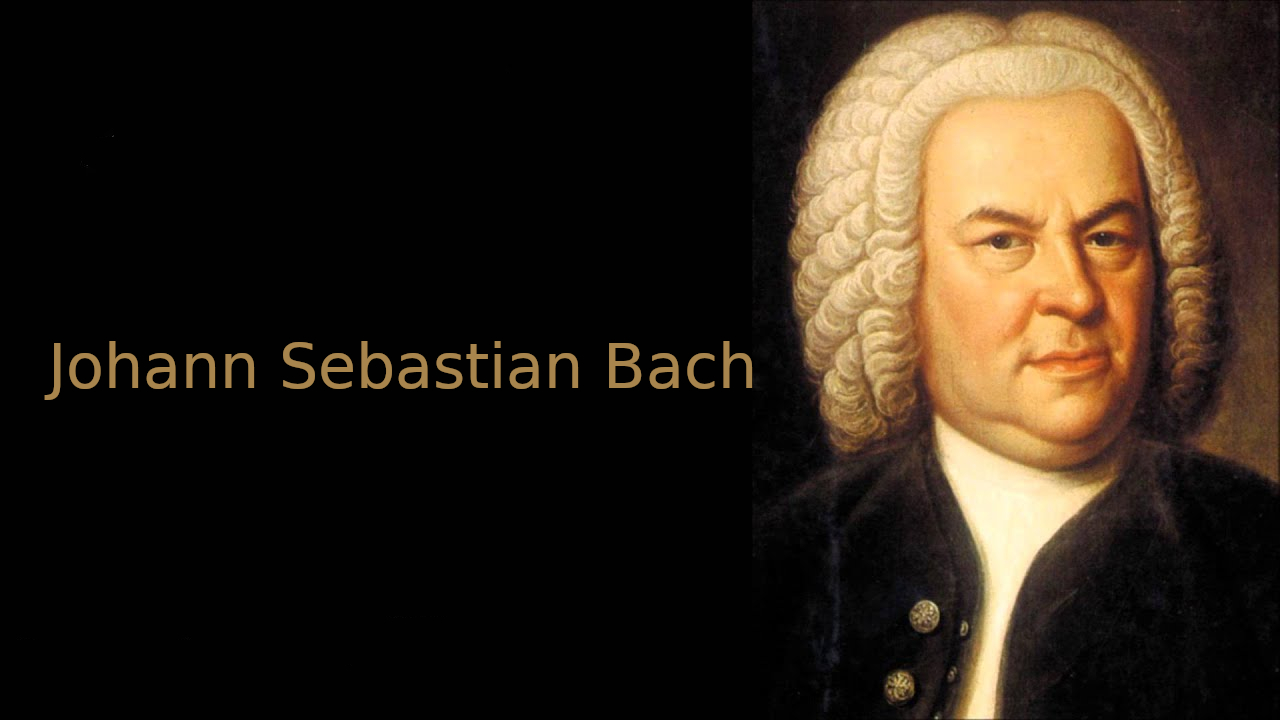

0:00 Brandenburg Concerto #3 In G, BWV 1048 - 1. Allegro Moderato

5:36 Orchestral Suite #3 In D, BWV 1068 - 2. Air, "On The G String"

10:06 Orchestral Suite #2 In B Minor, BWV 1067 - Menuet & Badinerie

13:04 Sinfonia In G, BWV 1059R - 2. Adagio

16:11 Brandenburg Concerto #4 In G, BWV 1049 - 3. Presto

21:18 Concerto For Harpsichord & Strings In F Minor, BWV 1056 - 2. Largo

24:42 The Art Of The Fugue BWV 1080: Contrapunctus 9

27:48 Musikalisches Opfer, BWV 1079 - Fuga Canonica In Epidiapente

30:37 Toccata In D Minor, BWV 565

33:26 Violin Concerto In E, BWV 1042 - 1. Allegro

40:58 Minuet In D Minor, BWV Anhang 132

42:14 Orchestral Suite #4 In D, BWV 1069 - Rejouissance

44:54 Christmas Oratorio - Sinfonia

50:32 Mass In B Minor BWV 232: Gloria In Excelsis Deo - Et In Terra Pax

56:15 St.Matthew Passion, BWV 244 - Choral: O Haupt Voll Blut Und Wunden

59:27 St. John Passion BWV 245: Final Chorus - Rubet Wohl, Ihr Heiligen Gebeine

新鞋子还没有缝好以前,

先别急忙着把旧鞋子脱,

旧鞋子还没有穿破以前,

先别急忙着把新鞋穿上,

老先生老太太都这么说呀,

从前的生活就是这么过,

老先生老太太都这么说呀,

现在的孩子们不会过生活。

旧鞋子穿过了留它干嘛,

还不如光着脚凉快得多,

新鞋子缝好了不穿为何,

等等等过两年又穿不下,

小弟弟小妹妹都这么说呀,

青春的好年华不能错过,

小弟弟小妹妹都这么说呀,

老先生老太太他们太啰嗦。

旧鞋子还不是新鞋穿破,

新鞋子也会有穿旧的时候。

老先生老太太也这么说呀

青春的好年华也不能错过,

小弟弟小妹妹也这么说呀,

新鞋子旧鞋子都是过生活。

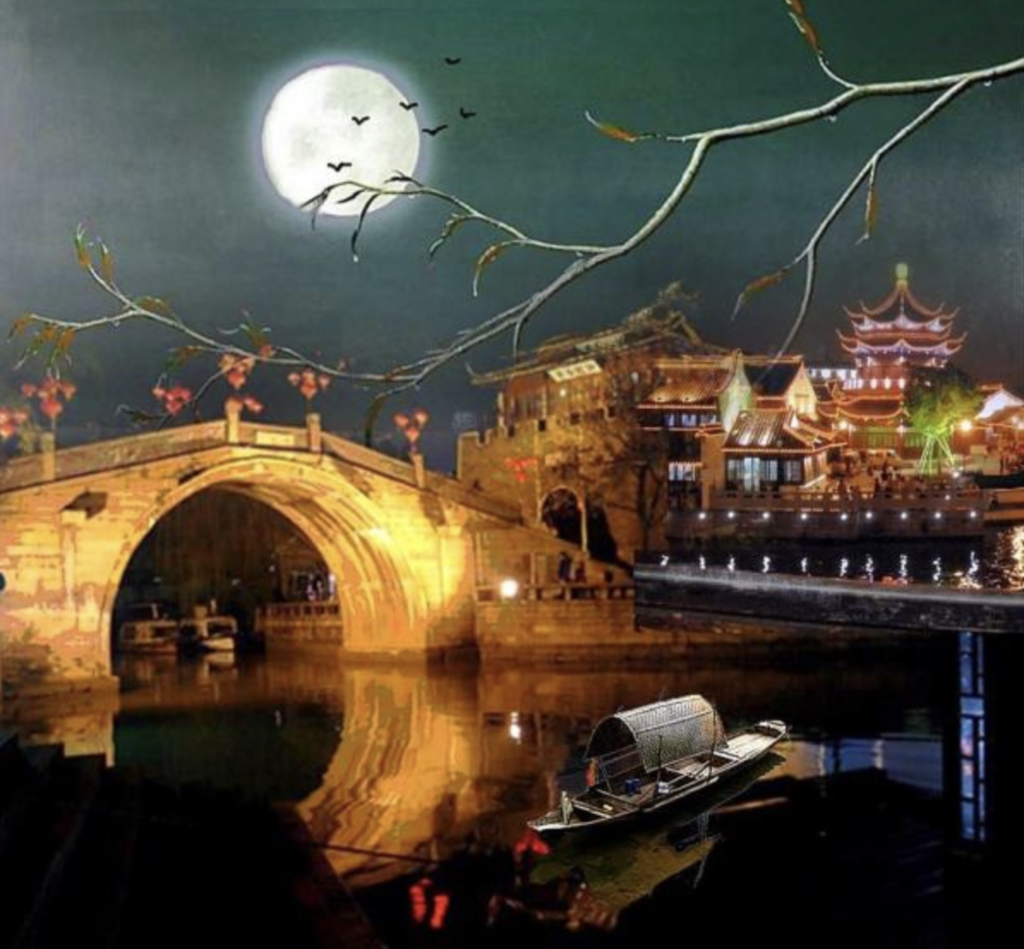

青春如风吹过身旁

转眼容颜渐渐沧桑

为爱疯过为梦也曾轻狂

怀念那时的模样

功名利禄忽下忽上

虚无的像云在飘荡

经历多了喜欢望着月亮

举杯敬那些过往

谁还不是来人间走个过场

不管你背着什么行囊

都要经历一样的寒来暑往

酸甜苦辣也都要品尝

谁还不是来人间走个过场

不论平凡或光芒万丈

在这没有返程列车的路上

每段风景都值得欣赏

功名利禄忽下忽上

虚无的像云在飘荡

经历多了喜欢望着月亮

举杯敬那些过往

谁还不是来人间走个过场

不管你背着什么行囊

都要经历一样的寒来暑往

酸甜苦辣也都要品尝

谁还不是来人间走个过场

不论平凡或光芒万丈

在这没有返程列车的路上

每段风景都值得欣赏

《曾国藩家书》是曾国藩的书信集,成书于清19世纪中叶。该书信集记录了曾国藩在清道光30年至同治10年前后达30年的翰苑和从武生涯,近1500封。所涉及的内容极为广泛,是曾国藩一生的主要活动和其治政、治家、治学之道的生动反映。曾氏家书行文从容镇定,形式自由,随想而到,挥笔自如,在平淡家常中蕴育真知良言,具有极强的说服力和感召力。尽管曾氏留传下来的著作太少,但仅就一部家书中可以体现他的学识造诣和道德修养。曾国藩作为清代著名的理学家、文学家,对书信格式极为讲究,显示了他恭肃、严谨的作风。

卷一(1840——1852)

曾国藩自1840年得授翰林院检讨,到1849年已经升任礼部侍郎,十年七迁,跃升十级。成为二品大员。他在写给朋友的信中说:“回思善化馆中同车出入,万顺店中徒步过从,疏野之性,肮脏之貎,不特仆不自意其速化至此,即知好三数人,亦不敢为此不近人情之称许。”可见,曾国藩有点“朝为田舍郎,暮登天子堂”的味道。

- 道光二十一年四月十七日 禀祖父母·请给族人以资助

- 道光二十二年二月二十四日 禀父母·闻九弟习字长进

- 道光二十二年三月十一日 禀父母·教弟写字养神

- 道光二十二年四月二十七日 禀祖父母·要叔父教训诸弟以管家事

- 道光二十二年七月初四日 禀父母·劝两弟学业宜精

- 道光二十二年九月十七日 禀祖父母·述与英国议和

- 道光二十二年九月十八日 致诸弟·述求学之方法

- 道光二十二年十月二十六日 致诸弟·明师益友虚心请教

- 道光二十二年十一月十七日 致诸弟·读书宜立志有恒

- 道光二十二年十二月二十日 致诸弟·勉励自立课程

- 道光二十三年正月十七日 禀父母·述家和万事兴

- 道光二十三年正月十七日 致诸弟·讲读经史方法

- 道光二十三年二月十九日 禀父母·教弟以和睦为第一

- 道光二十三年三月十九日 致诸弟·喜述大考升官

- 道光二十三年三月二十三日 禀祖父母·报告荣升侍讲

- 道光二十三年四月二十日 禀父母·述盘查国库巨案

- 道光二十三年六月初六日 禀祖父母·报告考差信

- 道光二十三年六月初六日 致六弟·述学诗习字之法

- 道光二十三年六月初六日 致诸弟·劝述孝悌之道

- 道光二十四年正月二十五日 禀父母·寄银还债济人

- 道光二十四年正月二十六日 致诸弟·交友拜师宜专一

- 道光二十四年二月十四日 致诸弟·温经更增长见识

- 道光二十四年三月初十日 禀祖父母·先馈赠亲戚族人

- 道光二十四年三月初十日 致诸弟·述接济亲戚族人之故

- 道光二十四年五月十二日 致诸弟·勿为时文所误

- 道光二十四年七月二十日 禀父母·劝弟勿夜郎自大

- 道光二十四年八月二十九日 禀祖父母·赠亲戚族人数目

- 道光二十四年八月二十九日 致诸弟·劝弟谨记进德修业

- 道光二十四年九月十九日 禀父母·教弟注重看书

- 道光二十四年九月十九日 致诸弟·必须立志猛进

- 道光二十四年十月二十一日 致诸弟·劝弟切勿恃才傲物

- 道光二十四年十一月二十一日 致诸弟·读书必须有恒心

- 道光二十四年十二月十八日 致诸弟·教弟婚姻大事须谨慎

- 道光二十五年正月初十日 致诸弟·家中务请略有积蓄

- 道光二十五年二月初一日 致诸弟·按月作文寄京

- 道光二十五年三月初五日 致诸弟·取款及托带银

- 道光二十五年四月二十四日 致诸弟·必须亲近良友

- 道光二十五年五月初五日 致诸弟·喜述升詹事府右春坊右庶子

- 道光二十五年五月二十九日 禀父母·万望匆入署说公事

- 道光二十五年六月十九日 禀父母·取借款须专人去

- 道光二十五年九月十七日 禀叔父·不辞劳苦料理朋友的丧事

- 道光二十五年十月初一日 禀叔父母·报告升翰林院侍读学士

- 道光二十五年十月二十九日 禀父母·敬请祖父换蓝顶

- 道光二十五年十一月二十日 禀父母·拟为六弟纳监

- 道光二十六年正月初三日 禀父母·报告两次兼职

- 道光二十六年三月初一日 致诸弟·交友须勤加来往

- 道光二十六年三月二十五日 禀父母·请勿悬望得差

- 道光二十六年四月十六日 致诸弟·评文字之优劣

- 道光二十六年五月十七日 禀父母·附呈考差诗文

- 道光二十六年闰五月十五日 禀父母·贺六弟成就功名

- 道光二十六年六月十七日 禀叔父母·请兑钱送人

- 道光二十六年六月二十七日 致诸弟·切勿占人便宜

- 道光二十六年九月十九日 禀父母·不敢求非分之荣

- 道光二十六年十月十五日 禀父母·请四弟送归诰轴

- 道光二十七年二月初十日 禀父母·谨遵家命一心服官

- 道光二十七年六月十八日 致诸弟·述升内阁学士

- 道光二十七年七月十八日 禀父母·勿因家务过劳

- 道光二十八年正月二十一日 致诸弟·无时不想回家省亲

- 道光二十八年五月初十日 致诸弟·告诫弟弟要清白做人

- 道光二十八年十二月初十日 致诸弟·述改建祖屋之意见

- 道光二十九年二月初六日 致诸弟·喜述补侍郎缺

- 道光二十九年四月十六日 禀父母·做事当不苟不懈

- 道光二十九年七月十五日 致诸弟·节俭置田以济贫民

- 道光二十九年十月初四日 致诸弟·述奉旨为较射大臣

- 道光三十年正月初九日 致诸弟·迎养父母叔父

- 咸丰元年三月十二日 致诸弟·具奏言兵饷事

- 咸丰元年五月十四日 致诸弟·进谏言戒除骄矜

- 咸丰元年八月十九日 致诸弟·详述办理巨盗及公议粮饷事

- 咸丰元年九月初五日 致诸弟·劝宜力除牢骚

- 咸丰二年七月二十六日 谕纪泽·料理丧母之后事离京

- 咸丰二年八月初八日 谕纪泽·携眷赶紧出京

- 咸丰二年九月十八日 谕纪泽·家眷在京须一切谨慎

卷二(1853——1866)

1853年1月(咸丰三年),被太平天国搞得焦头烂额、心急如焚的咸丰帝,情急之下诏令曾国藩办理团练,任命曾国藩为湖南团练大臣。历史又一次给了曾国藩展示才能的机会。借着清政府急于寻求力量镇压太平天国的时机,曾国藩因势在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘勇,并派人赴广东购买西洋火炮,筹建水师。1854年(咸丰四年)2月25日,奉命率师出征太平军,发布《讨粤匪檄》。1864年7月19日,湘军攻陷天京,太平军宣告失败。1865年5月26日,接上谕:率军赴山东剿捻。

- 咸丰四年八月十一日 致诸弟·在家宜注重勤敬和

- 咸丰四年九月十三日 致诸弟·勿使子侄骄奢淫佚

- 咸丰四年十月二十二日 致诸弟·读书宜选一明师

- 咸丰四年十一月初七日 致诸弟·带归度岁之资

- 咸丰五年四月二十日 致诸弟·述营中急需人才

- 咸丰五年七月初八日 致诸弟·调彭雪琴来江

- 咸丰五年九月三十日 致诸弟·喜闻九弟得优贡

- 咸丰六年九月初十日 致四弟·不宜露头角于外

- 咸丰六年十月初二日 谕纪泽·宜教家人勤劳持家

- 咸丰六年十月初三日 致四弟·宜常在家侍侯父亲

- 咸丰六年十一月初七日 致四弟·不宜常常出门

- 咸丰六年十一月二十九日 致四弟·得两弟为帮手

- 咸丰七年九月二十二日 致九弟·劝宜息心忍耐

- 咸丰七年十月初四日 致九弟·劝弟须保护身体

- 咸丰七年十一月初五日 致九弟·交人料理文案

- 咸丰七年十二月十四日 致九弟·做人须要有恒心

- 咸丰七年十二月二十一日 致九弟·愧对江西绅士

- 咸丰八年正月十一日 致九弟·为政切不可疏懒

- 咸丰八年正月十四日 致九弟·顺便可以周济

- 咸丰八年正月二十九日 致九弟·周济受害绅民

- 咸丰八年二月十七日 致九弟·患难与共勿有遗憾

- 咸丰八年三月初六日 致九弟·言凶德有二端

- 咸丰八年三月二十四日 致九弟·愿共鉴诫二弊

- 咸丰八年三月三十日 致九弟·注意平和二字

- 咸丰八年四月初九日 致九弟·宜以求才为大事

- 咸丰八年四月十七日 致九弟·述捐银作祭费

- 咸丰八年五月初五日 致九弟·劝捐银修祠堂

- 咸丰八年五月初六日 致九弟·述弟为政优于带兵

- 咸丰八年五月三十日 致九弟·归家料理祠堂

- 咸丰八年七月二十一日 致四弟、季弟·在家里注重种蔬等事

- 咸丰八年八月初四日 致九弟·拟保举李次青

- 咸丰八年十一月二十三日 致诸弟·宜兄弟和睦又实行勤俭二字

- 咸丰八年十二月十六日 致诸弟·述家庭不可说利害话

- 咸丰八年十二月二十日 致诸弟·述六弟妇治家贤慧而命最苦

- 咸丰九年正月十一日 致诸弟·述起屋造祠堂

- 咸丰九年六月初四日 致四弟·读书不可太疏忽

- 咸丰十年三月二十一日 致九弟·宜平骄矜之气

- 咸丰十年三月二十四日 致九弟、四弟·早起乃健身之妙方

- 咸丰十年闰三月二十九日 致四弟·治家有八字诀

- 咸丰十年五月十四日 致四弟·居乡要诀宜节俭

- 咸丰十年六月初十日 致九弟、季弟·述杨光宗不驯

- 咸丰十年六月二十八日 致沅弟、季弟·嘱文辅卿二语

- 咸丰十年七月初八日 致沅弟、季弟·随时推荐出色的人

- 咸丰十年七月十二日 致九弟、季弟·以勤字报君以爱民二字报亲

- 咸丰十年十月二十日 致九弟、季弟·做后辈宜戒骄横之心

- 咸丰十年十月二十四日 致四弟·教子侄宜戒骄奢佚

- 咸丰十年十月二十四日 致九弟、季弟·须戒傲惰二字

- 咸丰十年十二月初四日 致四弟·教子侄做人要谦虚勤劳

- 咸丰十年十二月二十四日 致四弟·用药须小心谨慎

- 咸丰十一年正月初四日 致四弟·教子弟去骄气惰习

- 咸丰十一年二月初四日 致四弟·不宜非议讥笑他人

- 咸丰十一年二月二十四日 致四弟·教子弟牢记祖训八字

- 同治元年二月二十一日 致季弟·述长江厘卡太多

- 同治元年三月初三日 致九弟、季弟·述筹办粤省厘金

- 同治元年三月二十四日 致九弟·述告办事好手不多

- 同治元年四月初六日 致九弟·述抽本省之厘税

- 同治元年四月十二日 致九弟·宜多选好替手

- 同治元年五月十五日 致九弟、季弟·做人须清廉谨慎勤劳

- 同治元年五月二十八日 致九弟、季弟·必须自立自强

- 同治元年六月初二日 致九弟、季弟·述有负朋友

- 同治元年六月二十日 致九弟·望勿各逞己见

- 同治元年七月二十日 致九弟、季弟·治身宜不服药

- 同治元年七月二十五日 致九弟、季弟·服药不可大多

- 同治元年闰八月初四日 致四弟·劝弟须静养身体

- 同治元年九月初四日 致四弟·与官相见以谦谨为主

- 同治元年十一月十四日 致四弟·教弟必须爱惜物力

- 同治二年正月初三日 致九弟·述兄弟同获圣恩

- 同治二年正月十四日 致四弟·惜福贵乎勤俭

- 同治二年正月十七日 致九弟·申请辞退一席

- 同治二年正月十八日 致九弟·述让纪瑞承荫

- 同治二年正月二十七日 致九弟·述纪梁宜承荫

- 同治二年三月二十四日 致九弟·述治事宜勤军

- 同治二年四月初一日 致九弟·述奏议乃为臣之事

- 同治二年四月十六日 致九弟·不必再行辞谢

- 同治二年四月二十七日 致九弟·处事修身宜明强

- 同治二年六月初一日 致九弟·欣悉家庭和睦

- 同治二年七月二十三日 致九弟·战事宜自具奏

- 同治二年十一月十二日 致九弟·只问积劳不问成名

- 同治三年三月初四日 致四弟·宜劝诸侄勤读书

- 同治三年四月十三日 致九弟·万望毋恼毋怒

- 同治三年五月初十日 致九弟·宜以自养自医为主

- 同治三年五月二十三日 致九弟·凡郁怒最易伤人

- 同治三年八月初四日 致四弟·教子勤俭为主

- 同治三年十二月十六日 致四弟、九弟·宜居家时苦学

- 同治四年正月二十四日 致九弟·讲求奏议不迟

- 同治四年五月二十五日 致四弟、九弟·谆嘱瑞侄用功

- 同治四年十一月十六日 致四弟、九弟·千里寄银礼轻义重

- 同治五年六月初五日 致四弟·述养身有五事

- 同治五年九月十二日 致九弟·宜自修处求强

- 同治五年十二月初六日 致四弟·送银子共患难者

卷三(1867——1872)

1867年(同治六年)3月,在江南制造总局下设造船所试制船舰,同时拟设译书馆。1872年(同治十一年)2月27日,曾国藩领衔上奏,促请对“派遣留学生一事”尽快落实。并提出在美国设立“中国留学生事务所”;在上海设立幼童出洋肄业局。1870年(同治九年)6月,天津教案发生,“忠君”与“贵民”两种观念又一次将他夹在了中间。对天津教案的处置引发了轩然大波,让曾国藩“积年清望几于扫地以尽”,这也成为其一生憾事。两年后,曾国藩去世。朝廷闻讯,辍朝三日。追赠太傅,谥文正,祀京师昭忠,贤良祠。

Torino (AFI: /toˈrino/[5], ascolta[?·info]; Turin in piemontese [tyˈriŋ], ascolta[?·info] [6]) è un comune italiano di 852 223 abitanti (al 30 settembre 2021)[2], quarto comune italiano per popolazione e capoluogo dell'omonima città metropolitana e della regione Piemonte. Cuore di un'area metropolitana, Torino è il terzo complesso economico-produttivo del Paese e costituisce uno dei maggiori poli universitari, artistici, turistici, scientifici e culturali d'Italia. Nel suo territorio sono inoltre presenti aree ed edifici inclusi in due beni protetti dall'UNESCO: alcuni palazzi e zone facenti parte del circuito di residenze sabaude in Piemonte (patrimonio dell'umanità[7]) e l'area delle colline del Po (riserva della biosfera).

Città dalla storia bimillenaria, fu fondata probabilmente nei pressi della posizione attuale, attorno al III secolo a.C., dai Taurini, quindi trasformata in colonia romana da Augusto col nome di Iulia Augusta Taurinorum nel I secolo a.C.. Dopo il dominio ostrogoto, fu capitale di un importante ducato longobardo, per poi passare, dopo essere divenuta capitale di marca carolingia, sotto la signoria nominale dei Savoia nell'XI secolo. Città dell'omonimo ducato, nel 1563 ne divenne capitale. Dal 1720 fu capitale del Regno di Sardegna (anche se solo de facto fino alla fusione perfetta del 1847, quando lo divenne anche formalmente),[8] Stato che nel XIX secolo avrebbe portato all'unificazione italiana e che fece di Torino la prima capitale del Regno d'Italia (dal 1861 al 1865).

Sede nel 2006 dei XX Giochi olimpici invernali, nel 2022 della 66ª edizione dell'Eurovision Song Contest[9], città natale di alcuni fra i maggiori simboli del Made in Italy nel mondo, come il Vermut, il cioccolato gianduja e il caffè espresso, è il fulcro dell'industria automobilistica italiana, nonché importante centro dell'editoria, del sistema bancario e assicurativo, delle tecnologie dell'informazione, del cinema, dell'enogastronomia, del settore aerospaziale, del disegno industriale, dello sport e della moda.

可能南方的阳光 照着北方的风

可能时光被吹走 从此无影无踪

可能故事只剩下 一个难忘的人

可能在昨夜梦里 依然笑得纯真

可能北京的后海 许多漂泊的魂

可能成都小酒馆 有群孤独的人

可能枕边有微笑 才能暖你清晨

可能夜空有流星 才能照你前行

可能西安城墙上 有人誓言不分

可能要去到大理 才算爱得认真

可能谁说要陪你 牵手走完一生

可能笑着流出泪 某天在某时辰

可能桂林有渔船 为你迷茫点灯

可能在呼伦草原 牛羊流成风景

可能再也找不到 愿意相信的人

可能穿越了彷徨 脚步才能坚定

可能武当山道上 有人虔诚攀登

可能周庄小巷里 忽然忘掉年轮

可能要多年以后 才能看清曾经

可能在当时身边 有双温柔眼晴

可能西安城墙上 有人誓言不分

可能要去到大理 才算爱得认真

可能谁说要陪你 牵手走完一生

可能笑着流出泪

可能终于有一天 刚好遇见爱情

可能永远在路上 有人奋斗前行

可能一切的可能 相信才有可能

可能拥有过梦想 才能叫做青春

父亲伊玖磨与《烟斗随笔》

〔日〕团纪彦

十分感谢商务印书馆在父亲伊玖磨逝世20周年之际重版《烟斗随笔》中文版。

父亲深爱中国,自1966年访问中国67次之多,因此16年前父亲的《烟斗随笔》翻译本首先在中国问世,倍感欣慰;而这次由在中国出版业首屈一指、历史悠久的商务印书馆再版《烟斗随笔》,并新增20篇随笔译文,尤感心悦。借此机会,我将先前两版撰写的中文版序合二为一与中国读者分享。

(一)

《烟斗随笔》在朝日新闻社发行的《朝日画报》上连载了36年。每周快到截稿的时间,父亲都会习惯性地在自家书斋、八丈岛的工作室或走到哪里写到哪里,把一篇又一篇的原稿送到出版社。我在家里目睹着父亲的创作活动,他不是在创作音乐,就是在执笔《烟斗随笔》,这样说也不过分。随笔这一文学领域,即像镜子一样透视出日常看到的种种事象,在这个过程中承载信息,并追求镜子作为自己眼睛的实质。对于作者来说,《烟斗随笔》这个随笔集恰恰是无数镜子的层积,它们透视出一个个“现在”的时间。

文学的世界与音乐一样,也是将精神活动中的各种思想反映到“音”或“文字”媒体中的工作,而两者与自己所处的环境和它们被接受的社会是密不可分的。但在追求在其彼岸看到的普遍性上,一定有着共性。我认为,与其说父亲脚踩音乐和文学的两只船,不如说它们同属于一个完全融为一体的世界。

2001年5月17日,父亲在访问苏州期间病逝。记得2000年秋,长年发表父亲文章的《朝日画报》决定停刊。“还是我活得长”,父亲当时一副奇妙的表情,既悲伤又得意。许多人都劝过他,也有在报刊上继续连载的建议,但是他推托“非《朝日画报》不写”,都一一回绝了。也许父亲从这时就预感到自己的死期。他吟诵自己喜欢的“大寺香袅袅,升空化雨云”这首平安时代的和歌,不是也把自己的终结与《烟斗随笔》的封笔联系在一起了吗?

(二)

1956年我出生的家坐落在神奈川县叶山的一色,与海岸只隔一条国道,依山而建。这幢木结构的二层小楼日西合璧,很别致,外观是传统的日本农家的茅屋顶,内部却是洋式风格,反映了主人我的外公所好,院子里种的是异国情调的龙舌兰、蒲苇、加那利椰树。我对父亲的记忆是从这个家开始的。时常传来的钢琴声;父亲从附近海岸钓来的黑鲷鱼,和玄关挂的鱼篓、捞网、长筒靴等渔具;从沙滩捡来的贝壳、磨圆了角的玻璃碎片;我们一起在后山发现贝化石的情景等等。这些记忆的碎片经过50多年岁月的磨砺,孰先孰后已经模糊不清。后来我隐约得知:这个时期父亲和母亲从东京老家只带了一架钢琴搬到叶山这个家,也许是母亲的左翼家庭环境在当时的风潮下难以被周围接纳的理由吧。

总之,父亲这个时期好像在创作“夕鹤”、交响曲“丝绸之路”等。记忆中我不知道父亲在创作,一直以为他是成天待在家里、喜欢钓鱼的人。

不久,我上了当地的小学,发现这所小学的校歌是父亲作的曲。每周一到了上早会齐唱校歌时间,所有人都向我投来奇异的目光。上音乐课时,老师的神情也有点别扭。我才意识到父亲已经是相当有名的作曲家了。

现在包括这首校歌在内,我认为都是自己真心喜爱的,但当时却因逆反心理渐渐开始讨厌音乐了。音乐以外的成绩也不见得好,与同学又不合群,放学回家路上开始一个人到山野与蛇呀青蛙嬉戏。

今天不难想象,父亲也是孑然一身在作曲,基本上是面对孤独的人,他与同仁结伴集体行动的情况不多,所以对我的少年期似乎产生了共鸣。孤独的父子俩经常一块儿玩,下海或者上山,找些稀罕的动物或蛇。《烟斗随笔》也是从讲述父亲这些日常琐事和对它的思索开始的。我和母亲时而也出现在父亲笔下,我们对其中的对话经常联合向父亲提出抗议:“我没那么说啊”。当然大意是对的,所以谈不上是“严重抗议”。而父亲每次都面带“顽童”常见的笑,让我和母亲摸不着头脑。本来说好在《朝日画报》一年半载的连载,也持续了整整36年,直至父亲去世前一年这家豪华版的周刊杂志停刊。

对父亲工作场面的记忆,除了作曲时的钢琴声之外,又加上了他在书房为每周五截稿的《烟斗随笔》执笔的形象。印象深的是父亲常说:“音乐是我的看家本事,周围再吵再闹也无妨作曲,但是《烟斗随笔》却要静下心来写”。我想,也许父亲要通过《烟斗随笔》聆听与音乐不同的“心灵之声”吧。

到了父亲晚年,“心灵之声”化作对日本部分政治家参拜靖国神社的愤怒,也指向了对亚洲同朋各国没心没肺的日本政治导向,并日臻强烈。

我的家似乎原本就与中国、朝鲜渊源甚深。“团”姓在日本极为少见。我们经常和父亲谈论起祖先的由来。团家祖先是12世纪从宋朝来到日本的,此事在北九州宗像市的祖先墓碑上信而有证。祖先的故里在博多,从地理上看也与中国、朝鲜近在咫尺。据说我的曾祖父很小就被过继给了团家,其后明治维新时乘上“亚米利加号”被送到美国。抵达波士顿后,曾祖父进了麻省理工学院攻读矿山学,回国后从事筑丰煤矿的开发。由于国营煤矿整体国转非,曾祖父连同矿山一起被卖给了三井财阀。后来由于作为技术人员业绩斐然受到高度评价,曾祖父被推举为三井财阀的掌门人。晚年他对日本侵略满洲深感忧虑,出任接待由国际联盟派来的李顿调查团的陪同团团长,同时要承受来自军方企图对日本侵华行为正当化的压力。曾祖父拒绝了军部的要求,在调查团尚未离开日本时遭到与日本军部沆瀣一气的右翼恐怖组织“血盟团”枪杀,于1932年倒在三井银行本部前。第二天日本便发动了对上海的空袭。父亲在7岁时,疼爱自己的祖父被暗杀了,促使他伴随家境衰微萌生走音乐之路的志向。

因为外公在一家船运公司工作的关系,母亲和大舅、外婆也都住在中国。母亲生在上海,长在香港。大舅因少年时代目睹了中国的苦难,加上对日本军部猖獗不满加入了日本共产党。舅公也曾在茨城领导过农民运动,所以大舅和舅公是一起投身到运动中的,但由于当时日共受苏联的影响,他们被德田球一委员长以“激进派”罪名除名。没落遗属的父亲,和在当时的日本社会被异化的左翼家庭的母亲,一时间得不到周围的认同,我反而得以在大自然怀抱中的叶山长大。儿时父母很少提及这些事,然而两人对中国情感之深之强烈是毋庸置疑的。

彻底研读了西方音乐的基础和技法后,父亲在日本战败后作为新时代作曲家登上乐坛。但其后与当初一起成立的三人会成员——芥川也寸志、黛敏郎也分道扬镳了,因为芥川与日共打得火热,而黛敏郎表现出浓厚的民族主义倾向。日本音乐评论也附庸盛极一时的现代音乐,与其扞格不入的父亲愈显孤立。这样的境遇,驱迫父亲向大河奔流的中国文明中寻觅音乐渊源——不受西方音乐和邦乐和现代音乐等狭隘分类束缚的音乐源流。

67次访华,让他亲眼目睹了中国宏伟历史的变迁,并有幸结识了李德伦先生、吴祖强先生等众多知己挚友。

我虽然走上与音乐另路的建筑设计,但每个周末从东大的宿舍回家必和父亲纵谈,音乐和建筑自不待言,无数次地谈到历史,特别是和中国的历史、文化有关的话题。晚年的父亲常说“自己的故乡在东亚的大海和蓝天”,一定是他对自己寻根的遐想,更是他对敬爱的中国和中国朋友们的真情袒露。我认为,这也是他对音乐与文学超越民族与国界连接人们的心灵、具有普遍意义的期冀。

作者:团伊玖磨

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋