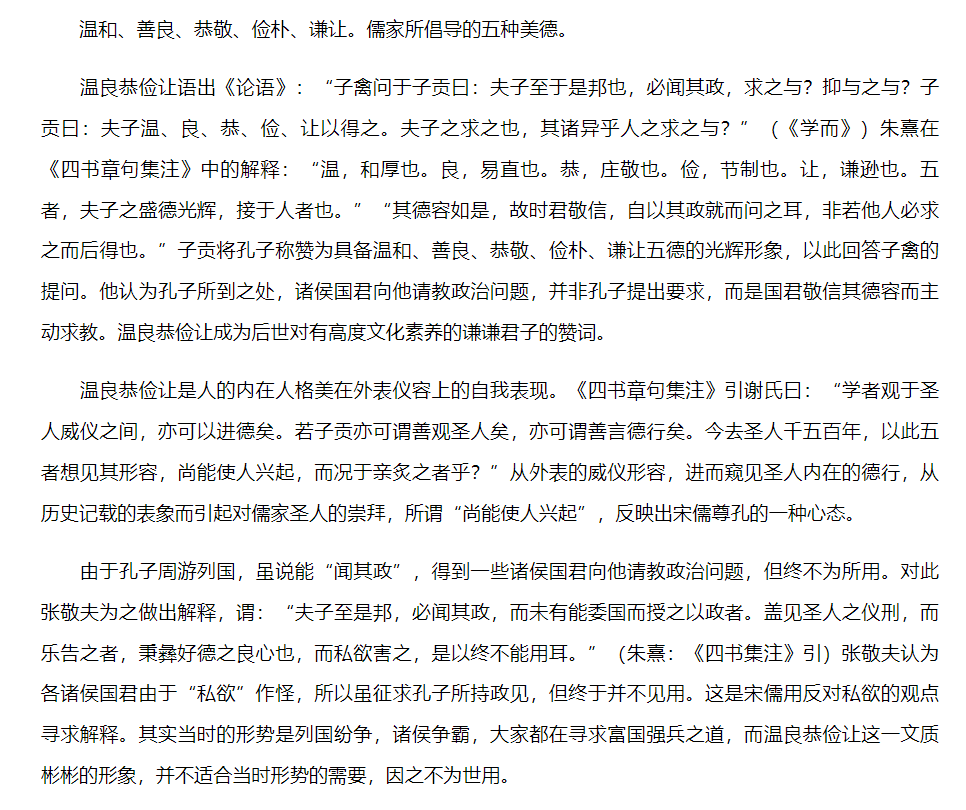

温从水从昷,昷,送食于囚,适度增加。本意为:适度增加水温,暖水。引申为:适中的温度。古昷、温同。

良从富从亡,亡为隐藏、看不到。本意为:隐藏着的家室充盈,才能充分之意。若“发虑宪求善良”,求的不是我们现在概念的“善良”之人,而是有治国之才与执事之能的善人与良人。

恭《尔雅》:恭,敬也。按:先秦时期恭、敬就是现今礼节、礼貌的概念。恭受礼所节制,以现今的概念就是礼也得按规定而行,不足不恭,恭过则谄。

俭从人从佥。佥为两边、两面。本意为:前后一致。凡从佥的字皆有佥之两面之意。若剑即为两面一致的刀;捡即为以手提起使其两面可见;检即为查木之内外等。

让从言从襄。襄为埋种扣合使二为一,增实于其内也。因此谥法云:辟地有德曰襄。本意为:相责以推贤。《说文》:相责,让也。《国语·晋语》让,推贤也。

温良恭俭让:处事得当、才能卓著、遵纪守礼、表里如一、学识丰富于国有利。

民逐利,以利驱之,君亦人也,闻政以利国而求之,夫子之求之也,其诸异乎人之求之与。

(Quelle:www.chinakongzi.org)

德国历史古城波恩(Bonn),位于莱茵河中游两岸,北距科隆市21公里,扼莱茵河上游山地和下游平原的咽喉,地理位置重要,历史上为战略要地。 波恩是一座拥有2000多年历史的文化古城。公元1世纪初,罗马军团曾在这里设立兵营,因此,“波恩”意为“兵营”。13世纪至18世纪,作为科隆选 帝侯国(即有权选举帝王的侯国)的首府长达500年之久。曾经一度被法国占领,于1815年并入普鲁士。1949年9月成为德意志联邦共和国首都。 1990年10月德国实现统一后,于1991年6月20日德国联邦议院做出决定,在4至10年内将议会和政府由波恩逐步迁往柏林。 在漫长的历史岁月里,波恩这座城市几经风霜,市内的一些古老建筑,曾经多次毁于战火,每次都被重新修建。波恩市政厅是一座巴罗克式建筑,建于700年 以前,墙上浮雕金光闪耀,楼面古朴大方,曾经两次遭到战争严重破坏,每次战后都及时进行修复。波恩是欧洲一座著名的文化城市,建于1786年的波恩大学, 是欧洲最古老的高等学府之一,校舍主楼是普鲁士时期的宫殿式建筑,师资力量雄厚,教学设备齐全,马克思和著名诗人海涅都曾在这里学习过。座落在市中心的大 教堂,建于1050年左右,顶端为96米高的方形塔,被视为波恩的象征。座落在哥德斯山顶的哥德斯堡,是欧洲著名的古建筑。波恩城市建设中的一个突出特点 是,许多古老建筑在重新修缮后被辟为博物馆和文化机构,从而得到充分利用。音乐家贝多芬于1770年诞生于波恩市中心的一幢房子里,并在这幢房子里生活了 22年,1889年将他的故居辟为博物馆,馆内陈列着贝多芬当年的手稿、文献及乐器等。著名的亚历山大·科林博物馆里收藏的于1856年在杜塞尔多夫的尼 安德特河附近的洞穴里发现的尼安德特人头盖骨,被鉴定为是生存于一二十万年以前、介于猿人和新人之间的古人,成为人类进化史上的一个重要里程碑,具有极高 的考古价值。 进入波恩市,首先给人的印象是:城市异常清新、宁静,没有那些大城市常有的嘈杂和车多人拥的现象。漫步市区,到处都可以见到郁郁葱葱的树木、绚丽缤纷 的花草。波恩市人口30多万,全市拥有大小公园、街心公园达1200多个,占地面积490多万平方米。市区周围是大片森林,覆盖面积达4000多万平方 米,从飞机上俯视,全城被一片绿色的海洋所包围。这些园地、森林占全市总面积的1/3以上,平均每个市民占有公园绿地17平方米,森林140平方米。波恩 是欧洲绿化最好的城市之一,冬季芳草不衰,春季姹紫嫣红,被誉为“绿色的城市”。 波恩市最大的莱茵滨草公园,位于莱茵河畔、阿登纳大桥旁,占地面积160万平方米,几乎相当于波恩老城繁华闹市区的面积。公园中心是一个人造湖泊,碧 绿的湖水映着蔚蓝的天空,湖岸四周是大片草坪。绿色草坪上,井然有序地点缀着色彩艳丽的郁金香花圃和高高耸立的飞檐亭阁,沥青路面小道纵横交错。公园内有 一个小花园,木头房屋,石头尖塔,雕刻木门,简易竹篱,样样精巧别致,加上清清的泉水从乱石中顺势流下,水声潺潺,呈现一派东方园林情调。 波恩市区延伸在莱茵河谷地段,莱茵河东西两侧绵延起伏的丘陵地区被大面积森林所覆盖,同住宅区相连的地方也是遍植树木和草坪,整个市区的空气显得特别 清新。为了给市民提供更多的幽静环境,林区铺设有曲径小路,人们可以在这里悠闲地散步和休息。莱茵河西岸有一条长达20多公里的林荫小道,这一带是波恩最 长的步行区。步行区依山临水,风光秀丽,每逢节假日,游人穿流不息。人们除了步行休息外,还可以随时从附近的渡口处登上游艇,饱览莱茵河两岸秀丽的景色。 在波恩居民住宅区,家家房前屋后都种树木花草,阳台和窗户上摆满了一盆盆的鲜花。最引人注目的还是那些带有屋顶花园的住宅建筑群,这些建筑物造型美 观、工艺考究,再加上四季不谢的名贵花木,形成一座座空中花园。

把你的倩影画在家乡的山顶

甜蜜的笑容定格在我心里

深情的歌声描绘你的美丽

只为让你永驻我心里

我用爱画一个温柔可爱的你

让我在梦中无数次见到你

梦你的夜晚我不愿醒来

只为把你画在我心里

画上你的美丽

只为把你画在我心里

把你的倩影画在故乡的山间

幸福的笑容定格在我心里

把你的温柔画成那小河

爱情的泉水永流我心里

我用情画一个俊俏可爱的你

用爱的心愿描绘最爱的你

梦你的时候我不愿醒来

我用一生守护着你

画上你的美丽

我用一生守护着你

画上你的美丽

我用一生守护着你

我用一生守护着你

鼓聲起 大戰上 勁揪總有你

叫喊裡 為勝利 氣焰打不死

懷著致勝 信念和力氣

披著熱血 進襲綠茵草陂

來吧唱 來吧跳 來吧勇氣運氣

比數扭轉 歡呼要躍起

Come on the game on!

We Are Hong Kong!

Victory and Glory!

Fighting for Hong Kong!

鼓聲起 大戰上 勁揪總有你

叫喊裡 為勝利 氣焰打不死

懷著致勝信念和力氣

披著熱血 進襲綠茵草陂

來吧唱 來吧跳 來吧勇氣運氣

比數扭轉 歡呼要躍起

Come on the game on!

We Are Hong Kong!

Victory and Glory!

Fighting for Hong Kong!

Come on the game on!

We Are Hong Kong!

Victory and Glory!

Fighting for Hong Kong!

Come on the game on!

We Are Hong Kong!

Victory and Glory!

Fighting for Hong Kong!

牵住你的手相别在黄鹤楼

波涛万里长江水送你下扬州

真情伴你走春色为你留

二十四桥明月夜牵挂在扬州

扬州城有没有我这样的好朋友

扬州城有没有人为你分担忧和愁

扬州城有没有我这样的知心人

扬州城有没有人和你风雨同舟

烟花三月是折不断的柳

梦里江南是喝不完的酒

等到那孤帆远影碧空尽

才知道思念总比那西湖瘦

1. 0:00 大团圆 2. 3:57 新的一年 3. 7:16 庆祝 4. 11:13 新年万万岁 5. 14:24 大日子 6. 18:18 快乐讯号 7. 21:33 我的新年台 8. 25:04 天天好天 9. 29:13 爆竹一声大地春+欢迎新年到 10. 33:12 迎春花+万事如意 11. 37:05 幸福歌谣 12. 40:30 大发财 13. 43:43 祝福你 14. 46:55 惜福 15. 50:37 新年喜洋洋 16. 54:04 福气 17. 58:09 新年童趣 18. 1:01:22 春之晨 19. 1:05:24 喜庆新年乐 20. 1:08:54 庙宇朝拜 21. 1:12:08 恭喜恭喜 22. 1:15:10 恭喜发财

起源

苏州评话源于宋代说话伎艺。清代剧作家李玉的《清忠谱》第2折《书闹》中,描述了明末清初苏州说书中演说《岳传》的情景,有表,有白,有类似赋赞的韵文,和苏州评话相同。明末清初的著名评话艺人柳敬亭,曾在苏州及其附近一带说书,与苏州评话有密切的渊源关系。清代中叶,苏州评话进入鼎盛时期,成立了苏州评弹最早的行会组织光裕社。在咸丰、同治年间,出现了说《水浒》的姚士章等评话名家。

“弹词”一词,始见于明嘉靖二十六年(1547年)田汝成《西湖游览志余》,其中记载杭州八月观潮:“其时优人百戏,击球、关扑、渔鼓、弹词,声音鼎沸。”陈汝衡《弹词溯源和它的艺术形式》(1983年)一文认为是“远出陶真,近源词话”。关于“陶真”,《西湖游览志余》记:“杭州男女瞽者,多学琵琶唱古今小说、平话,以觅衣食,谓之陶真。”叶德均《宋元明讲唱文学》(1952年)考证:“陶真和弹词同是用七言诗赞的讲唱文学,两者只有名称差异。”他认为,“就历史的发展说,元明的陶真是弹词的前身,而明清的弹词又是陶真的绵延,两者发展的历史是分不开的”。

兴盛

清代初年,随着苏州城市经济的繁荣,弹词在苏州已经盛行。康熙末年定居于苏州的浙江吴兴人董说在他的《西游补》小说中,就描写了盲女弹词使用苏州方言演出的情况。至乾隆年间,关于苏州弹词形成的记载日益增多。知名的代表人物有外号“紫癞痢”的王周士。王周士擅唱《游龙传》,吸收昆曲、吴歌的声腔,滩簧的表演,以单档起“十门角色”而闻名。当时的史学家赵翼在《瓯北诗钞·赠说书紫癞痢》中对其说书的“噱”、“说”、“弹”、“唱”因素都作了评价:“恃滑稽一尺口”,“但闻喷饭轰满堂”;“妙拨丝擅说书”,“自演俚词弹脱手”;“优孟能会故相生”,“绝技俳优侍至尊”。乾隆四十一年(1776年),王周士于苏州宫巷第一天门创立包括评话艺人在内的行会组织光裕公所,以示评弹艺术“光前裕后”之意。他从正反两方面总结自己说书艺术经验的《书品》和《书忌》,被后来的弹词艺人奉为说书的信条。

嘉庆时(1796--1820年),苏州弹词迅速发展,此时刻印传世的书目有《三笑》《倭袍》《义妖传》《双金锭》等;知名的弹词艺人增多,弹词发展史上的“前四名家”(具体说法不一)即于此时出现。他们发展了王周士的书艺,丰富了上演书目,创造了流派唱腔,拓宽了技巧思路,奠定了后来的苏州弹的基本形式。

道光、咸丰时期(1821-1861年),苏州出现的女子弹词以常熟人为多数,弹唱的开篇、书目、曲调和当时流传的大体相同,但多数不会说唱整部,只会说“书中的一段”。苏州弹词艺人马如飞在开篇《阴盛阳衰》中有较为具体的反映:“苏州花样年年换,书场都用女先生”。王|《瀛孺杂志》记当时弹词女子弹唱“其声如百转春莺,醉心荡魄,曲终人远,犹觉余音绕梁”,因而“每一登场,满座倾倒”。

民国时期,苏州弹词的从艺人员激增。据民国16年(1927年)统计,当时光裕社拥有社员200人,而未入光裕社的艺人有近2000人,艺术竞争十分激烈。表现为书目上求新、唱腔上创新、表演上革新、演出场所上标新。这一时期流派纷呈,弹词的演出形式,也起了很大变化。随着女子弹词的重新兴起,双档已成为主要的演出形式。至抗日战争爆发前后,又出现了三个档、四个档的演出。此时供苏州评弹演出的场所很多,装潢华丽、场子宽大的称“新式书场”,在游艺场占一席之地的称"游艺书场",每场演出两档弹词、一档评话的称“花色书场”,由商业电台播放评弹的称“空中书场”。

复兴

中华人民共和国成立后,1956年参加登记的苏州弹词艺人有600人,其中苏州市区480人。登记后,这些艺人分别参加了各地评弹演出团体,根据“百花齐放、推陈出新”方针,对书目、唱腔等作艺术改革。

艺术流派

苏州评弹大致可分三大流派 ,即陈(遇乾)调、马(如飞)调、俞(秀山)调。经百余年的发展,又不断出现继承这三位名家风格,且又有创造发展自成一家的新流派。如"陈调"的继承人刘天韵、杨振雄;"俞调"的继承者夏荷生、朱慧珍,他们均自成一家。其中“马调”对后世影响最大,多有继承并自成一派者,如薛(筱卿)调、沈(俭安)调、“琴调”(朱雪琴在“薛调”基础上的发展)。周(玉泉)调是在“马调”基础上的发展,而蒋(月泉)调又出自“周调”,如此发展繁衍形成了苏州评弹流派唱腔千姿百态的兴旺景象。

演唱形式

苏州评弹有说有唱,大体可分三种演出方式。即一人的单档,内容多为金戈铁马的历史演义和叱咤风云的侠义豪杰;两人的双档,两人说唱,上手持三弦下手抱琵琶,自弹自唱,内容多为儿女情长的传奇小说和民间故事;三人的三个档。演员均自弹自唱,伴奏乐器为小三弦和琵琶。

苏州弹词的表演通常以说为主,说中夹唱。说时也有采用醒木作为道具击节拢神的情形。演唱采用的音乐曲调为板腔体的说书调,即所谓“书调”。因流传中形成了诸多的音乐流派,故“书调”又被称之为“基本调”。

苏州弹词讲究“说噱弹唱”。“说”指叙说;“噱”指“放噱”即逗人发笑;“弹”指使用三弦或琵琶进行伴奏,既可自弹自唱,又可相互伴奏和烘托;“唱”指演唱。其中“说”的手段非常丰富,有叙述,有代言,也有说明与议论。艺人在长期的说唱表演中形成了诸如官白、私白、咕白、表白、衬白、托白等等功能各不相同的说表手法与技巧,既可表现人物的思想活动、内心独白和相互间的对话,又可以说书人的口吻进行叙述、解释和评议。艺人还借鉴昆曲和京剧等的科白手法,运用嗓音变化和形体动作及面部表情等来“说法中现身”,表情达意并塑造人物。在审美追求上, ”。

曲调特点

弹词一般评话和弹词均以说唱细腻见长,吴侬软语娓娓动听;演出中常穿插一些笑料,妙趣横生。弹词用吴音演唱,抑扬顿挫,轻清柔缓,弦琶琮铮,十分悦耳。

传承意义

苏州弹词的书目十分丰富,有目可稽的传统长篇有65部,新编历史题材172部,还有一些现代题材的新长篇。中华人民共和国建立以后,记录了大量的演出本,并作录音、录像,整理出版了周玉泉的《玉蜻蜓》和《中篇弹词选》。有关历史艺术资料的搜集、整理和研究工作也次第展开,出版了《苏州弹词旧闻钞》《评弹艺人谈艺录》。然20世纪末期以来,苏州弹词听众锐减,书场萎缩,艺人大量流失,生存发展面临危机,亟待抢救和扶持。

父亲伊玖磨与《烟斗随笔》

〔日〕团纪彦

十分感谢商务印书馆在父亲伊玖磨逝世20周年之际重版《烟斗随笔》中文版。

父亲深爱中国,自1966年访问中国67次之多,因此16年前父亲的《烟斗随笔》翻译本首先在中国问世,倍感欣慰;而这次由在中国出版业首屈一指、历史悠久的商务印书馆再版《烟斗随笔》,并新增20篇随笔译文,尤感心悦。借此机会,我将先前两版撰写的中文版序合二为一与中国读者分享。

(一)

《烟斗随笔》在朝日新闻社发行的《朝日画报》上连载了36年。每周快到截稿的时间,父亲都会习惯性地在自家书斋、八丈岛的工作室或走到哪里写到哪里,把一篇又一篇的原稿送到出版社。我在家里目睹着父亲的创作活动,他不是在创作音乐,就是在执笔《烟斗随笔》,这样说也不过分。随笔这一文学领域,即像镜子一样透视出日常看到的种种事象,在这个过程中承载信息,并追求镜子作为自己眼睛的实质。对于作者来说,《烟斗随笔》这个随笔集恰恰是无数镜子的层积,它们透视出一个个“现在”的时间。

文学的世界与音乐一样,也是将精神活动中的各种思想反映到“音”或“文字”媒体中的工作,而两者与自己所处的环境和它们被接受的社会是密不可分的。但在追求在其彼岸看到的普遍性上,一定有着共性。我认为,与其说父亲脚踩音乐和文学的两只船,不如说它们同属于一个完全融为一体的世界。

2001年5月17日,父亲在访问苏州期间病逝。记得2000年秋,长年发表父亲文章的《朝日画报》决定停刊。“还是我活得长”,父亲当时一副奇妙的表情,既悲伤又得意。许多人都劝过他,也有在报刊上继续连载的建议,但是他推托“非《朝日画报》不写”,都一一回绝了。也许父亲从这时就预感到自己的死期。他吟诵自己喜欢的“大寺香袅袅,升空化雨云”这首平安时代的和歌,不是也把自己的终结与《烟斗随笔》的封笔联系在一起了吗?

(二)

1956年我出生的家坐落在神奈川县叶山的一色,与海岸只隔一条国道,依山而建。这幢木结构的二层小楼日西合璧,很别致,外观是传统的日本农家的茅屋顶,内部却是洋式风格,反映了主人我的外公所好,院子里种的是异国情调的龙舌兰、蒲苇、加那利椰树。我对父亲的记忆是从这个家开始的。时常传来的钢琴声;父亲从附近海岸钓来的黑鲷鱼,和玄关挂的鱼篓、捞网、长筒靴等渔具;从沙滩捡来的贝壳、磨圆了角的玻璃碎片;我们一起在后山发现贝化石的情景等等。这些记忆的碎片经过50多年岁月的磨砺,孰先孰后已经模糊不清。后来我隐约得知:这个时期父亲和母亲从东京老家只带了一架钢琴搬到叶山这个家,也许是母亲的左翼家庭环境在当时的风潮下难以被周围接纳的理由吧。

总之,父亲这个时期好像在创作“夕鹤”、交响曲“丝绸之路”等。记忆中我不知道父亲在创作,一直以为他是成天待在家里、喜欢钓鱼的人。

不久,我上了当地的小学,发现这所小学的校歌是父亲作的曲。每周一到了上早会齐唱校歌时间,所有人都向我投来奇异的目光。上音乐课时,老师的神情也有点别扭。我才意识到父亲已经是相当有名的作曲家了。

现在包括这首校歌在内,我认为都是自己真心喜爱的,但当时却因逆反心理渐渐开始讨厌音乐了。音乐以外的成绩也不见得好,与同学又不合群,放学回家路上开始一个人到山野与蛇呀青蛙嬉戏。

今天不难想象,父亲也是孑然一身在作曲,基本上是面对孤独的人,他与同仁结伴集体行动的情况不多,所以对我的少年期似乎产生了共鸣。孤独的父子俩经常一块儿玩,下海或者上山,找些稀罕的动物或蛇。《烟斗随笔》也是从讲述父亲这些日常琐事和对它的思索开始的。我和母亲时而也出现在父亲笔下,我们对其中的对话经常联合向父亲提出抗议:“我没那么说啊”。当然大意是对的,所以谈不上是“严重抗议”。而父亲每次都面带“顽童”常见的笑,让我和母亲摸不着头脑。本来说好在《朝日画报》一年半载的连载,也持续了整整36年,直至父亲去世前一年这家豪华版的周刊杂志停刊。

对父亲工作场面的记忆,除了作曲时的钢琴声之外,又加上了他在书房为每周五截稿的《烟斗随笔》执笔的形象。印象深的是父亲常说:“音乐是我的看家本事,周围再吵再闹也无妨作曲,但是《烟斗随笔》却要静下心来写”。我想,也许父亲要通过《烟斗随笔》聆听与音乐不同的“心灵之声”吧。

到了父亲晚年,“心灵之声”化作对日本部分政治家参拜靖国神社的愤怒,也指向了对亚洲同朋各国没心没肺的日本政治导向,并日臻强烈。

我的家似乎原本就与中国、朝鲜渊源甚深。“团”姓在日本极为少见。我们经常和父亲谈论起祖先的由来。团家祖先是12世纪从宋朝来到日本的,此事在北九州宗像市的祖先墓碑上信而有证。祖先的故里在博多,从地理上看也与中国、朝鲜近在咫尺。据说我的曾祖父很小就被过继给了团家,其后明治维新时乘上“亚米利加号”被送到美国。抵达波士顿后,曾祖父进了麻省理工学院攻读矿山学,回国后从事筑丰煤矿的开发。由于国营煤矿整体国转非,曾祖父连同矿山一起被卖给了三井财阀。后来由于作为技术人员业绩斐然受到高度评价,曾祖父被推举为三井财阀的掌门人。晚年他对日本侵略满洲深感忧虑,出任接待由国际联盟派来的李顿调查团的陪同团团长,同时要承受来自军方企图对日本侵华行为正当化的压力。曾祖父拒绝了军部的要求,在调查团尚未离开日本时遭到与日本军部沆瀣一气的右翼恐怖组织“血盟团”枪杀,于1932年倒在三井银行本部前。第二天日本便发动了对上海的空袭。父亲在7岁时,疼爱自己的祖父被暗杀了,促使他伴随家境衰微萌生走音乐之路的志向。

因为外公在一家船运公司工作的关系,母亲和大舅、外婆也都住在中国。母亲生在上海,长在香港。大舅因少年时代目睹了中国的苦难,加上对日本军部猖獗不满加入了日本共产党。舅公也曾在茨城领导过农民运动,所以大舅和舅公是一起投身到运动中的,但由于当时日共受苏联的影响,他们被德田球一委员长以“激进派”罪名除名。没落遗属的父亲,和在当时的日本社会被异化的左翼家庭的母亲,一时间得不到周围的认同,我反而得以在大自然怀抱中的叶山长大。儿时父母很少提及这些事,然而两人对中国情感之深之强烈是毋庸置疑的。

彻底研读了西方音乐的基础和技法后,父亲在日本战败后作为新时代作曲家登上乐坛。但其后与当初一起成立的三人会成员——芥川也寸志、黛敏郎也分道扬镳了,因为芥川与日共打得火热,而黛敏郎表现出浓厚的民族主义倾向。日本音乐评论也附庸盛极一时的现代音乐,与其扞格不入的父亲愈显孤立。这样的境遇,驱迫父亲向大河奔流的中国文明中寻觅音乐渊源——不受西方音乐和邦乐和现代音乐等狭隘分类束缚的音乐源流。

67次访华,让他亲眼目睹了中国宏伟历史的变迁,并有幸结识了李德伦先生、吴祖强先生等众多知己挚友。

我虽然走上与音乐另路的建筑设计,但每个周末从东大的宿舍回家必和父亲纵谈,音乐和建筑自不待言,无数次地谈到历史,特别是和中国的历史、文化有关的话题。晚年的父亲常说“自己的故乡在东亚的大海和蓝天”,一定是他对自己寻根的遐想,更是他对敬爱的中国和中国朋友们的真情袒露。我认为,这也是他对音乐与文学超越民族与国界连接人们的心灵、具有普遍意义的期冀。

作者:团伊玖磨

编辑:周怡倩

责任编辑:朱自奋

改革开放至今已近40年(1978-),全国新建并新增了多所音乐艺术院校及相关专业的院系,我国的声乐艺术事业也取得了令人瞩目的成就,这与声乐教学活动密不可分,其中必然涉及最重要的基本环节——声乐曲目的积累及教材建设。全国音乐艺术院校及师范大学音乐系从建立之初就有重视声乐教材建设的优良传统,例如原西南师范学院音乐系(现西南大学音乐学院)罗宪君、李滨荪教授与上海师范大学徐朗教授联合主编的一套高等师范院校试用教材《声乐曲选集》从二十世纪八十年代出版发行至今畅销不衰,对我国声乐教学事业做出了积极的贡献。

步入新世纪已近20年(2000-),我国的声乐专业蓬勃发展,要继续保持这种前进的势头并在此基础上进一步提高声乐教学水平,声乐曲目的积累及教材建设的重要性则日益凸显;国门开放,网络及传媒为大家打开了更为广阔的交流空间及艺术视野,伴随着大批新剧目和曲目的获知与学习,需要我们在新世纪为广大声乐师生选一套更为丰富的、体系化的声乐教材以适应当下蓬勃发展的声乐教学事业及艺术实践活动。

为此,在我的大力倡议之下,旅意青年声乐家贾棣然先生,声乐艺术指导、青年钢琴家周珏女士协同海内外有识之士,经过多年不懈努力,搜集整理,编写出这样一套系统完整的中外声乐教材。该教材既有意、德、法、俄和中国艺术歌曲,又有音乐会咏叹调和西洋歌剧咏叹调等,除配有中外歌唱家的范唱录音,还增加了适用于高、中、低音各个声部不同调高的版本。具体分述如下:

首先是意、德、法、俄罗斯以及中国艺术歌曲:

《意大利古典声乐作品98首》(第1-8册),选编了十七八世纪巴洛克时期的古咏叹调及独唱歌曲(包括卡契尼、蒙泰韦尔迪、亚·斯卡拉蒂、维瓦尔第、亨德尔等作曲家的作品)共98首,编译成8册音乐文献集。其主要特色是其中每一首歌曲都配有适合于各个声部不同调高的原版乐谱,且其中每个调中钢琴伴奏的编配各不相同,因为巴洛克时期的作曲家所做的作品原稿大多只有数字低音伴奏,而现在所见的钢琴伴奏是十九世纪音乐家所添加及编写的;再有,巴洛克时期的意大利古咏叹调及歌曲按照传统习惯大多需要做“即兴演唱”,此次选编曲目大都参照国外原版乐谱尽可能附上“即兴演唱”的华彩部分,即为再现乐段提供了装饰性的经典版本;另外,我们还特意邀请了意大利播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,并提供了外国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握意大利语语音,本套乐谱还配有语音学专著《意大利古典声乐作品98首语音快速突破》一卷,附加歌词朗读录音。

《意大利浪漫时期及近代歌曲137首》(第1一6册),选编了浪漫时期的室内乐独唱歌曲(包括罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼、威尔第、托斯蒂等作曲家的作品)、近代的创作歌曲及拿波里民歌等最具代表性的意大利歌曲,共计137首,其中每一首歌曲都配有适合各个声部不同调高的原版乐谱,以及外国歌唱家的范唱录音。

《德奥艺术歌曲108首》(第1-6册),选编了舒伯特的两部声乐套曲《美丽的磨坊女》《冬之旅》,以及一部歌曲集《天鹅之歌》;还有舒曼的三部声乐套曲《诗人之恋》《桃金娘》《妇女的爱情与生活》。舒伯特是当之无愧的“歌曲之王”,舒曼则是继“歌曲之王”舒伯特之后又一位艺术歌曲创作大师,此次出版的以上作品,都同时汇集了高、中、低声部不同调高的原版乐谱,并配有德奥歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握德语语音,本套乐谱还附加语音学专著《德奥艺术歌曲108首语音快速突破》一卷,并配有歌词朗读录音。

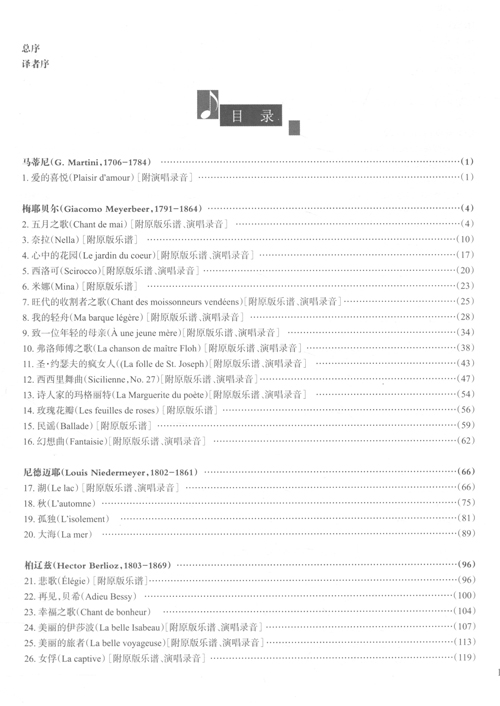

《新编法国艺术歌曲134首》(第1-9册),选编了柏辽兹、李斯特、古诺、比才、马斯内、弗兰克、夏布里埃、肖松、圣一桑斯(旧译圣一桑)、德彪西、福雷、萨蒂、丹蒂、迪帕克、拉威尔直至近现代的鲁塞尔、阿恩和普朗克等二十余位最具影响力的作曲家创作的134首法国艺术歌曲。之所以称之为“新编”,其最大特点是每一首法国歌曲都同时配有高音、中音及低音不同调高的乐谱,法国播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,全书还提供有法国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握法语语音,本套乐谱还配有语音学专著《新编法国艺术歌 改革开放至今已近40年(1978-),全国新建并新增了多所音乐艺术院校及相关专业的院系,我国的声乐艺术事业也取得了令人瞩目的成就,这与声乐教学活动密不可分,其中必然涉及最重要的基本环节——声乐曲目的积累及教材建设。全国音乐艺术院校及师范大学音乐系从建立之初就有重视声乐教材建设的优良传统,例如原西南师范学院音乐系(现西南大学音乐学院)罗宪君、李滨荪教授与上海师范大学徐朗教授联合主编的一套高等师范院校试用教材《声乐曲选集》从二十世纪八十年代出版发行至今畅销不衰,对我国声乐教学事业做出了积极的贡献。

步入新世纪已近20年(2000-),我国的声乐专业蓬勃发展,要继续保持这种前进的势头并在此基础上进一步提高声乐教学水平,声乐曲目的积累及教材建设的重要性则日益凸显;国门开放,网络及传媒为大家打开了更为广阔的交流空间及艺术视野,伴随着大批新剧目和曲目的获知与学习,需要我们在新世纪为广大声乐师生选编一套更为丰富的、体系化的声乐教材以适应当下蓬勃发展的声乐教学事业及艺术实践活动。

为此,在我的大力倡议之下,旅意青年声乐家贾棣然先生,声乐艺术指导、青年钢琴家周珏女士协同海内外有识之士,经过多年不懈努力,搜集整理,编写出这样一套系统完整的中外声乐教材。该教材既有意、德、法、俄和中国艺术歌曲,又有音乐会咏叹调和西洋歌剧咏叹调等,除配有中外歌唱家的范唱录音,还增加了适用于高、中、低音各个声部不同调高的版本。具体分述如下:

首先是意、德、法、俄罗斯以及中国艺术歌曲:

《意大利古典声乐作品98首》(第1-8册),选编了十七八世纪巴洛克时期的古咏叹调及独唱歌曲(包括卡契尼、蒙泰韦尔迪、亚·斯卡拉蒂、维瓦尔第、亨德尔等作曲家的作品)共98首,编译成8册音乐文献集。其主要特色是其中每一首歌曲都配有适合于各个声部不同调高的原版乐谱,且其中每个调中钢琴伴奏的编配各不相同,因为巴洛克时期的作曲家所做的作品原稿大多只有数字低音伴奏,而现在所见的钢琴伴奏是十九世纪音乐家所添加及编写的;再有,巴洛克时期的意大利古咏叹调及歌曲按照传统习惯大多需要做“即兴演唱”,此次选编曲目大都参照国外原版乐谱尽可能附上“即兴演唱”的华彩部分,即为再现乐段提供了装饰性的经典版本;另外,我们还特意邀请了意大利播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,并提供了外国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握意大利语语音,本套乐谱还配有语音学专著《意大利古典声乐作品98首语音快速突破》一卷,附加歌词朗读录音。

《意大利浪漫时期及近代歌曲137首》(第1一6册),选编了浪漫时期的室内乐独唱歌曲(包括罗西尼、唐尼采蒂、贝利尼、威尔第、托斯蒂等作曲家的作品)、近代的创作歌曲及拿波里民歌等最具代表性的意大利歌曲,共计137首,其中每一首歌曲都配有适合各个声部不同调高的原版乐谱,以及外国歌唱家的范唱录音。

《德奥艺术歌曲108首》(第1-6册),选编了舒伯特的两部声乐套曲《美丽的磨坊女》《冬之旅》,以及一部歌曲集《天鹅之歌》;还有舒曼的三部声乐套曲《诗人之恋》《桃金娘》《妇女的爱情与生活》。舒伯特是当之无愧的“歌曲之王”,舒曼则是继“歌曲之王”舒伯特之后又一位艺术歌曲创作大师,此次出版的以上作品,都同时汇集了高、中、低声部不同调高的原版乐谱,并配有德奥歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握德语语音,本套乐谱还附加语音学专著《德奥艺术歌曲108首语音快速突破》一卷,并配有歌词朗读录音。

《新编法国艺术歌曲134首》(第1-9册),选编了柏辽兹、李斯特、古诺、比才、马斯内、弗兰克、夏布里埃、肖松、圣一桑斯(旧译圣一桑)、德彪西、福雷、萨蒂、丹蒂、迪帕克、拉威尔直至近现代的鲁塞尔、阿恩和普朗克等二十余位最具影响力的作曲家创作的134首法国艺术歌曲。之所以称之为“新编”,其最大特点是每一首法国歌曲都同时配有高音、中音及低音不同调高的乐谱,法国播音员为全部曲目录制了歌词朗读录音,全书还提供有法国歌唱家的范唱录音。为了让国内的声乐师生系统掌握法语语音,本套乐谱还配有语音学专著《新编法国艺术歌曲134首语音快速突破》一卷,并附有歌词朗读录音。

《法国艺术歌曲400首》(第1-4册),这是全球首次出版的一套包括歌词译文、电子乐谱、演唱录音于一体的法国艺术歌曲集,堪称法国艺术歌曲的发展简史,囊括了几乎所有知名的法国艺术歌曲400首,译者是中华人民共和国文化部资深法语专家陈伯祥教授。曲134首语音快速突破》一卷,并附有歌词朗读录音。

《法国艺术歌曲400首》(第1-4册),这是全球首次出版的一套包括歌词译文、电子乐谱、演唱录音于一体的法国艺术歌曲集,堪称法国艺术歌曲的发展简史,囊括了几乎所有知名的法国艺术歌曲400首,译者是中华人民共和国文化部资深法语专家陈伯祥教授。