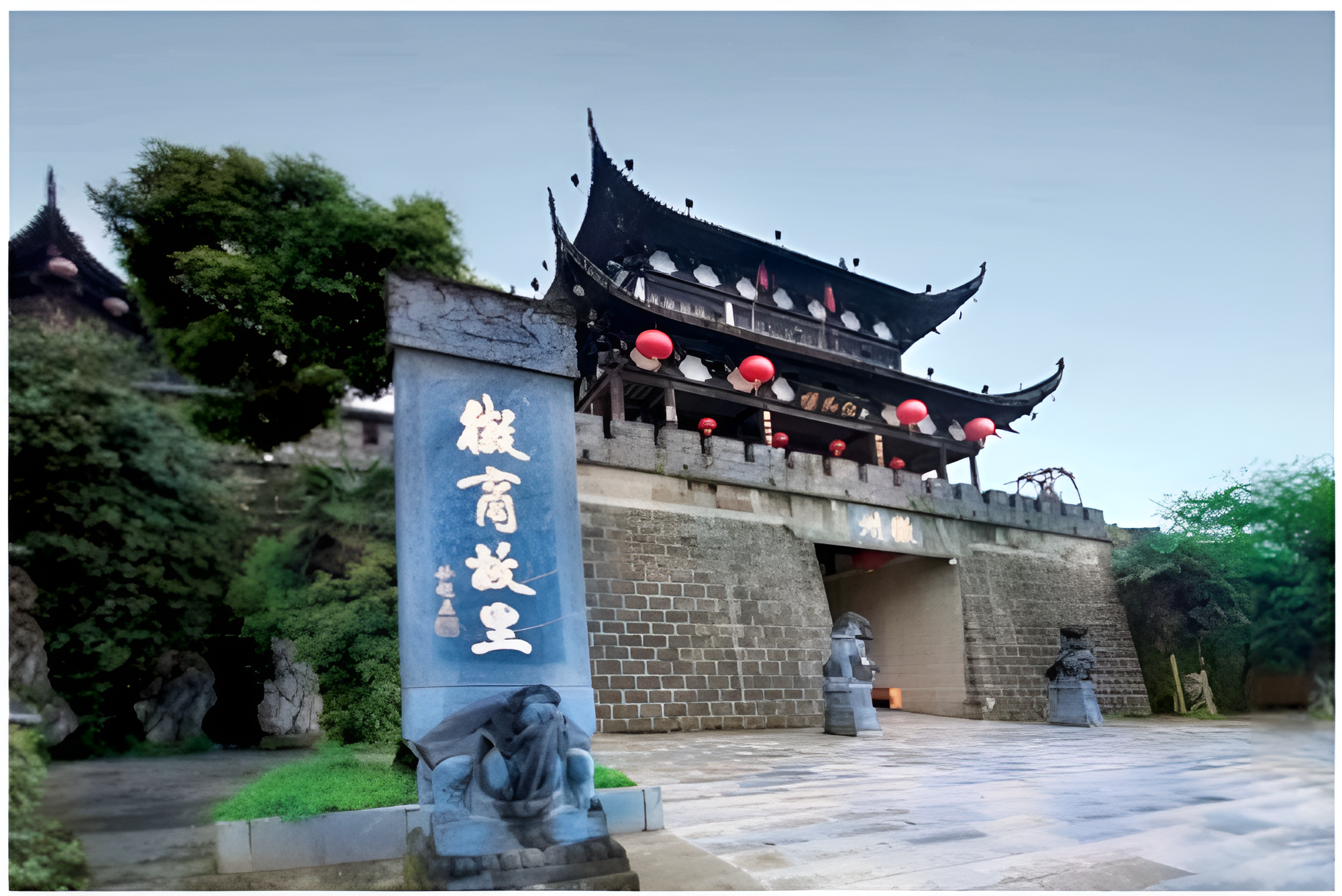

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称“徽帮”,是徽州(府)籍商人的总称 ,为中国三大商派之一。

徽商来自徽州,包括歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县,即古代的新安郡。六县之中,歙县和休宁县的商人特别著名。徽商在宋代开始活跃,全盛期则在明代后期到清代初期。中国历史上的著名商帮,徽商皆处于贫困山区,种地无以生存。明代《安徽地志》所说的“徽人多商买,其势然也。”《徽州府志》载:“徽州保界山谷,山地依原麓,田瘠确,所产至薄,大都一岁所入,不能支什一。小民多执技艺,或贩负就食他郡者,常十九。”顾炎武说:徽州“中家以下皆无田可业。徽人多商贾,盖势其然也”,潮商与徽商、晋商,是中国历史“三大商帮”。

《晋书》载,徽州人好“离别”,常出外经商。齐梁时,休宁人曹老常往来于江湖间,从事贾贩。唐宋时期,徽州除竹、木、瓷土和生漆等土产的运销外,商品茶和歙砚、徽墨、澄心堂纸、汪伯立笔等文房四宝产品的问世,更加推动了徽商的发展。

徽文化塑造了徽商的品格—儒商,以儒家文化来指导经商。明清是我国商品经济较发展的时期,明清已有资本主义萌芽,这是徽商鼎盛之时。

徽商萌芽于东晋,成长于唐宋,至明代弘治末年盐业确立“运司纳银开中折色制”,此后盐商大半集中在两淮、两浙。徽州开始出现大规模外出经商的高潮,“业贾者十七八”,几乎是全民经商。徽商遂以盐商为中心,增强势力(169),万历年间与山陕商人成为商界两大势力。

明末清初徽商活动扩大到整个中国,在较先进的苏、浙尤其活跃,徽商先在新安江下游的杭州立足,随后纷纷前往比两浙更重要的两淮经营盐业,尤以扬州、仪真和淮安河下为中心。在浙江,徽商特多经营典当及其他金融业;在临清,明末徽商占绝对优势,到清中期则为当地人及晋商取代。徽商在湖广和江西的两大据点分别是汉口和南昌,而汉口市镇的创建与徽商息息相关,原点正是汉正街的淮盐巷,南昌的徽商社区则是在蓼洲。明代徽商也在浙江、福建、广东从事海上贸易(184),入清后衰落,由福建和广东商人掌握海外贸易。

翻过生命的山

趟过岁月的河

金海泉/吴献忠:

在时光里沿途跋涉

在商海中奋斗拼搏

朱圣杰/徐章来:

站是一座山

卧是一条河

钱堃/邰正彪:

迎朝阳创业

披星月放歌

张学旺/伍俊峰:

敢为天下先

宏图大气魄

李建平/张春:

诚信激情担责任

我是天下徽商客

合唱:

我们都是徽骆驼

朱盈/冯伟:

吃得苦中之苦

能耐渴中之渴

戴国中/高超/苏舒

敬业爱国报社会

我们是天下徽商客

洪清华:

站是一座山

卧是一条河

迎朝阳创业

披星月放歌

合唱:

敢为天下先

宏图大气魄

诚信激情担责任

我是天下徽商客

我们都是徽骆驼

站是一座山

卧是一条河

迎朝阳创业

披星月放歌

敢为天下先

宏图大气魄

诚信激情担责任

我是天下徽商客

我们都是徽骆驼

早在太平天国时期,洪仁玕在《资政新篇》中便提及了银行的概念,而容闳等留洋人士也建议创立银行制度。这些早期的探索为银行在中国的生根发芽奠定了思想基础。

1 洋务运动的需要

19世纪60年代洋务运动兴起之际,清廷中央财政已陷入极度窘迫境地。1861年清廷岁入仅6300万两白银,而镇压太平天国的军费开支就高达2800万两,占比44.4%。至1865年江南制造总局创办时,李鸿章奏明:“开办经费共用银六万八千两,每月约需银一万两”。同期左宗棠创办福州船政局,初期投资即达47万两,其中海关关税拨款仅20万两,缺口部分完全依赖法商洋行借贷。

(江南制造总局)

1867年福州船政局向上海英商丽如银行借款30万两,月息高达1.5%,远超当时国内钱庄0.8%-1%的月息水平。这笔贷款以闽海关关税作保,开创了“以关税抵押外债”的先例。1861-1874年间洋务企业共举借外债17笔,总额达459万两,其中军事工业借款占63%,民用企业占37%。

(丽如银行旧址)

1868年清政府首次派出的蒲安臣使团在欧美考察期间,参赞志刚在《初使泰西记》中详细记载了纽约花旗银行的运作:“每银百万存行,岁取息六万,通国汇兑皆赖此”。1872年首批留美幼童中的梁敦彦后来回忆,他们在哈特福德亲眼目睹“银行汇通南北,转输军饷,活商便民,实为富强要术”。容闳在1868年《条陈四则》中明确提出:“当设银行以流通泉货,使商民交便”。银行在经济活动中的重要作用引起了洋务派的极大关注。

1407年,威尼斯共和国成立的圣乔治银行被公认为现代银行的雏形。该银行成立时注册资本达100万杜卡特(约合白银20吨),主要业务包括政府债务管理、外汇兑换和存款保管。1455年圣乔治银行通过发行“信用券”为威尼斯对奥斯曼帝国的战争筹集了15万杜卡特军费,利率为7%,开创了银行承销战争国债的先例。至16世纪,安特卫普交易所(1531年成立)已形成完整的债券交易市场,1542-1551年间该市场为西班牙哈布斯堡王朝发行了价值500万弗罗林的战争债券。

在英法七年战争(1756-1763)期间,英格兰银行通过发行国债为英国筹集了1.2亿英镑军费,占战争总开支的78%。1763年英国国债规模达1.32亿英镑,其中银行承销部分占62%。

相较之下,法国因缺乏中央银行体系,同期战争筹款主要依赖包税商短期借贷,利率高达12%-15%,导致财政崩溃。拿破仑战争(1803-1815)期间,罗斯柴尔德家族通过跨国汇兑网络为英国转运黄金1200万英镑,其伦敦分行在1818年为普鲁士发行的500万英镑重建债券,开创了国际银团承销模式。1815-1848年罗斯柴尔德家族主导的欧洲国债发行总额达4.3亿英镑,平均利率4.5%-5.5%。

1871年《法兰克福条约》规定法国需赔偿德国50亿法郎(约合白银7150吨),分三期支付。法国财政部长莱昂·塞的回忆录记载,1871年6月法国国家信用银行发行了首批20亿法郎国债,利率5%,认购者超预期2.3倍,其中罗斯柴尔德巴黎分行承销了35%。

1872年第二批15亿法郎国债通过伦敦、阿姆斯特丹市场发行,利率降至4.5%。至1873年9月赔款全额付清时,法国实际支付本息合计52.5亿法郎,仅比本金多5%。法国依托成熟的银行体系,仅用2年3个月便完成相当于全国GDP 25%的赔款支付。

1871年法国赔款事件通过《万国公报》传入中国,引发洋务派震动。直隶总督李鸿章在1873年致总理衙门函中称:“法败于德,赔款至五千兆佛郎,不三年而偿清,全赖国债票通行”。1878年驻英法公使郭嵩焘在巴黎考察时发现“国债利息仅四五厘,而民争购之,盖信国家之必偿也”。1879年出使德国的李凤苞向朝廷报告:“德之胜法,固由兵精,亦因筹饷有术,其国家银行收发如流水”。

2 盛宣怀的银行梦

同治九年(1870年),盛宣怀经杨宗濂举荐入李鸿章幕府,李鸿章赞其“心地忠实,才识宏通,于中外交涉机宜能见其大”。时年26岁的盛宣怀甫入幕即参与天津教案善后事宜,并在1872年协助筹备轮船招商局。该局初创时额定资本100万两,实际募股仅18万两,缺口部分依赖向英商怡和洋行借款10万两(年息10%),这种资金困境使盛宣怀深刻认识到“商务枢机,全在铁路、银行两端”。

至1870年,外国在华银行已达20余家,形成金融垄断网络,仅汇丰银行在华流通纸币就达340万港元,占中国货币流通总量的7%。这些银行通过高息贷款控制洋务企业,如1874年福州船政局向汇丰借款60万两,月息1.25%,并以福州海关关税作抵。

盛宣怀在参与筹建中国首条铁路——唐胥铁路(1881年建成)时,核算出每里铁路造价约1万两,全程需200万两,远超清政府年财政收入的2%。他在1879年《筹议铁路电线事宜折》中提出:“铁路为富国之经,银行乃筹款之纬”。其具体构想是仿照汇丰模式,设立资本500万两的股份制银行,发行债票筹集铁路资金,此方案比日本第一国立银行(1873年成立)的资本规模高出67%。1885年盛宣怀督办轮船招商局期间,尝试在局内附设“积余公积局”,该机构章程规定“每百两股银存行,岁给息八两”,实为中国近代企业自办金融的雏形。

(唐胥铁路)

1895年《马关条约》签订后,列强掀起在华设银行热潮。华俄道胜银行于1895年12月在圣彼得堡成立,额定资本600万卢布(约合白银360万两),计划在北京、上海设分行,其章程规定可“经理中国国库,发行纸币,代还国债利息”。

与此同时,海关总税务司赫德于1896年3月向英国政府提交《关于设立中英银行的备忘录》,计划募集资本1000万两,其中英商占60%,华商占40%,企图控制中国关税存储权。盛宣怀通过津海关道唐绍仪获知这些情报,于光绪二十二年九月十二日(1896年10月18日)向总理衙门急奏:“英、法、德、俄、日本之银行乃推行来华,攘我大利….…急设中国银行,以通华商之气脉,杜洋商之挟持”。

面对盛宣怀的提议,湖广总督张之洞在光绪二十二年十月十七日(1896年11月21日)致电军机处表示:“银行事体重大,若令一人独办,恐招物议”。他主张仿照轮船招商局旧例,由南北洋大臣各募商股250万两分设银行。但直隶总督王文韶支持盛宣怀,其十月二十五日(11月29日)奏折指出:“银行贵在流通,分设则势力涣散”。双方争执焦点在于银行控制权,盛宣怀在私人信函中直言:“香帅(张之洞)不欲见他人建此奇功”。

在翁同龢斡旋下,光绪二十二年十一月初二(1896年12月7日)颁布上谕:“着即责成盛宣怀选择殷商,设立总董,招集股本,合力兴办”。 盛宣怀在章程设计上刻意强调主权属性:银行英文名定为"Imperial Bank of China",与汇丰银行(Hongkong andShanghai Banking Corporation)形成对等地位;总行设于上海而非北京,避免受制于外国使馆区;钞票正面印有“大清帝国通商银行”满汉双文,背面加注“此票在沪京津汉粤各通商大埠汇兑通用”。

3 艰难的创办之路

尽管有了皇帝的支持,盛宣怀的银行之梦仍面临重重困难。首先是来自西方国家的阻挠。光绪二十二年十一月(1896年12月),华俄道胜银行董事长乌赫托姆斯基亲王抵京后,立即向总理衙门递交《关于中俄银行合办事宜说帖》,要求以200万卢布(约120万两)参股中国通商银行,并改组为“中俄合办”。其条件包括:俄方占董事席位3/10、共享货币发行权、优先承揽清政府对外借款。盛宣怀在十二月初八(1897年1月10日)致李鸿章电文中明确反对:“银行若允附洋股,权利尽失,终成洋商傀儡”。

1897年2月,法国驻沪总领事白藻泰照会南洋大臣刘坤一,提出将通商银行与法资东方汇理银行、奥资信贷银行合并,组建资本2000万法郎(约540万两)的跨国银行。该方案要求合并后银行总部设于巴黎,清政府仅保留1/3董事席位。盛宣怀在二月十五日(3月17日)《复南洋大臣函》中痛斥:“此乃假合并之名,行吞并之实,万难允从”,并指令通商银行总董严信厚:“凡章程所载华商独办条款,一字不得更易”。

在列强压力下,通商银行原始股本结构发生重要调整:根据1897年5月股东大会记录,原定官商各半的500万两股本中,官股比例由40%压缩至20%(100万两),商股增至80%(400万两)。此举既满足清政府“官为维持”的要求,又通过扩大华商持股强化民族资本属性。开业首年吸收存款中,72.3%来自江浙商帮,外资占比不足3%。

道胜银行于1897年3月在上海发行1元、5元、10元三种纸币,企图挤占通商银行发钞空间。盛宣怀立即采取反制措施:其一,要求江海关将每年600万两关税的50%存入通商银行;其二,奏请“凡地丁钱粮、关税厘金,均准以通商银行钞票缴纳”;其三,规定招商局、电报局等洋务企业收支必须使用通商银行本票。至1897年底,通商银行发行纸币达130万两,占流通中纸币总量的21%,成功打破外资银行垄断局面。

(华俄道胜银行纸币)

总理衙门在光绪二十二年十一月廿三日(1896年12月27日)对银行章程提出17条修改意见,核心争议在于:第一,要求删除“发行银元”条款,坚持铸币权专属户部宝泉局;第二,规定“每季账册须送总理衙门稽核”,远超当时钱庄的监管强度;第三,反对银行经理“得保举官阶”的奖励机制。盛宣怀为此三次修改章程,最终妥协将铸币权改为“俟户部奏准后办理”,但保留了“总董可保举五品顶戴”的人事激励条款。

除了外部压力,银行的设立还触动了传统银钱业的利益。光绪二十二年十二月(1897年1月),山西票号行会22家联名声称银行既设,商贾利权尽归官夺。蔚泰厚票号掌柜毛鸿瀚在私人信函中指示分号:“凡与我号往来客商,不得在通商银行存汇,违者终止借贷”。

御史杨崇伊在光绪二十三年正月十七日(1897年2月18日)上《劾盛宣怀把持利权折》,指责其“以招商局总办之身兼领银行,显系垄断罔利”。该奏折引用通商银行《招股章程》第5条“专办官商汇存款项”条款,声称“此例一开,各省司道库款皆归其掌握,流弊不可胜言”。

李鸿章在光绪二十三年二月初二(1897年3月4日)上折子,针对清流质疑逐条驳斥:关于专权问题,指出“招商局、电报局皆系商办,银行事同一律”;针对监管漏洞,承诺“每年由北洋派员查账两次”。

在李鸿章运作下,光绪于4月13日明确“该银行系奉特旨办理,各督抚应妥为保护”。为安抚反对势力,盛宣怀将总行9名总董中的4席分配给江浙丝茶商、2席予票号代表,最终形成官督商办格局。

接下来是筹集股金的问题。光绪二十二年十一月(1896年12月),通商银行筹备处公布的《招股章程》原定官商合办,户部拟出资200万两占股40%。此举立即引发商人疑虑,上海商界领袖严信厚、叶澄衷等联名上书,指出“官股若居其半,商权必受掣肘”。

为化解矛盾,盛宣怀于光绪二十三年正月初十(1897年2月11日)向户部提交《变通官款办理章程》,创造性提出:将户部200万两拨款改为“生息官款”,年息5%(低于市场官款存息7%的标准),分6年还本,自1900年起每年归还33.3万两,本息由通商银行上海道库税款担保。该方案经户部与总理衙门会商后,于正月廿五日(2月26日)获朱批允准。

借款方案公布后,商界响应显著改善,至1897年4月15日截止认购时,上海丝茶商帮认购82万两,占商股总额的34.2%,其中怡和源茶栈单笔认购10万两;江浙钱业公会成员认购48万两,占比20%;轮船招商局高级职员认购32万两,占比13.3%。总募商股达214.5万两,超额完成原定200万两目标。宁波商人领袖虞洽卿在股东大会上坦言:“去官股之疑,方有今日之聚”。

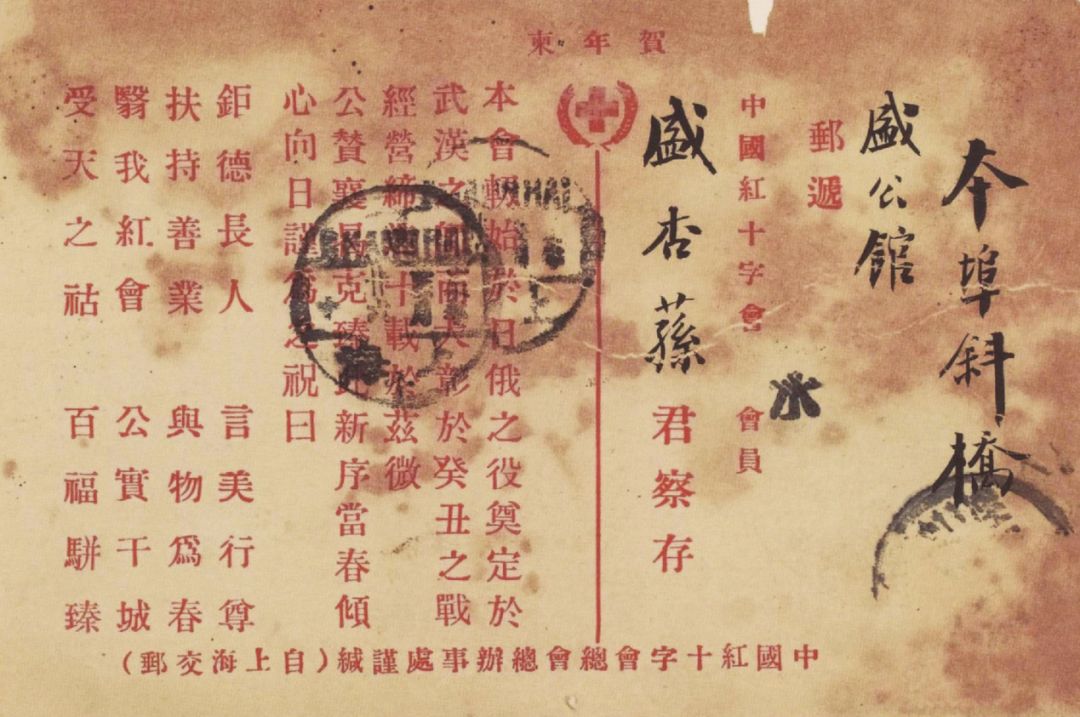

4 中国通商银行的诞生

经过重重艰难险阻,光绪二十三年四月廿六日(1897年5月27日),中国通商银行在上海外滩6号正式开业。根据开业当日的《北华捷报》报道,典礼上悬挂黄龙旗与“lmperial Bank of China"英文招牌,首批发行1元、5元、10元三种面额纸币共计50万两,票面印有李鸿章亲笔题写的“中国通商银行”字样。开业章程规定总资本500万两,实收214.5万两,其中商股占比80%,官款借款仅占20%。

(中国通商银行旧址)

通商银行前三年工矿贷款总额达214.8万两,1897年放贷76.9万两,占全年贷款总额(213.5万两)的36%,其中汉阳铁厂获贷30万两,抵押物为铁厂官股10万两及大冶铁矿采矿权;1898年工矿贷款56.5万两,占比26%,包括萍乡煤矿20万两(年息7%,以焦炭产量每吨提银0.1两偿还),该矿次年产量由5万吨增至12万吨;1899年工矿贷款81.4万两,占比45%,其中南通大生纱厂获贷25万两,合同规定“以纱厂全盘机器作抵,分六年偿清”。

1897年12月与汉阳铁厂订立的《借款合同》规定,30万两贷款中15万两用于购买德国马丁炼钢炉,10万两支付卢森堡工程师吕贝尔薪资,5万两采购萍乡煤矿焦炭。此笔贷款使汉阳铁厂1898年生铁产量从0.8万吨增至2.3万吨。萍乡煤矿1898年贷款合同更首创“产销挂钩”还款模式:约定每年售焦炭4万吨,每吨售价4.2两中提取0.5两还贷,至1901年提前2年偿清本息。

(汉阳铁厂)

通商银行打破外资垄断,至1899年累计发钞210万两,流通范围涵盖23个通商口岸,占全国纸币流通量的18%(汇丰银行占62%) ; 1898年开办对日生丝贸易信用证业务,年处理额达85万两,手续费率仅1.5%,低于外资银行2%的标准;吸收江浙丝商存款年均120万两,户部关税存款稳定在80万两,1899年存款总额达427万两,为实收资本的2倍。

经济学家汪敬虞测算,1895-1900年间中国近代工业新增资本中,通商银行贷款贡献率达19.7%。该行1899年资产负债表显示,工矿企业贷款占资产总额的38.6%,远超同期票号不足5%的实业投资比例。1901年海关报告承认:“上海金融市场,华商银行已能与汇丰平分秋色”。

斜桥盛公馆

盛宣怀(1844—1916),清廷官吏,中国洋务运动先驱者、实业家。江苏武进(常州)人。字杏荪,号愚斋,又号止叟。同治九年(1870年)经杨宗濂推荐入李鸿章幕,以行营内文案充营务处会办。1870年入轮船招商局会办,晋督办。光绪六年(1880年)在上海筹办中国电报局,任总办。1893年,在上海创办华盛纺织总厂。1879—1896年间,先后出任署理天津河间兵备道、天津海关道兼天津海关监督,积极协助李鸿章举办洋务。1896年,在上海创办中国通商银行,同年,从湖广总督张之洞处接办汉阳铁厂、大冶铁矿,并以“大清国督办铁路总公司事务大臣头品顶戴”衔与比利时签订《卢(沟桥)汉(口)铁路借款合同》。主张镇压义和团,1900年,与列强策划“东南互保”,订立《东南互保约款》,次年,升任会办商约大臣。1907年任邮传部右侍郎,1911年被任命为邮传部大臣。武昌起义爆发后,被革职,旋逃亡日本。

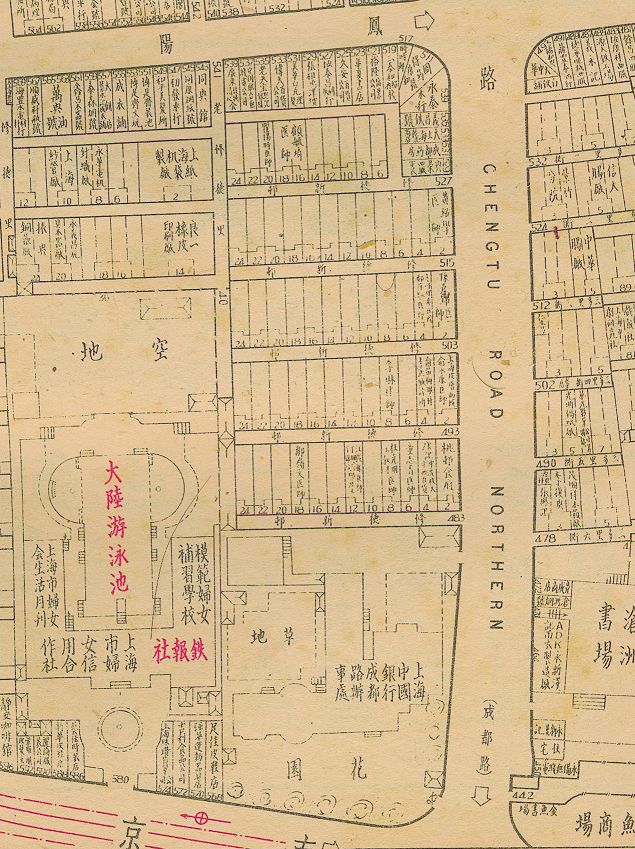

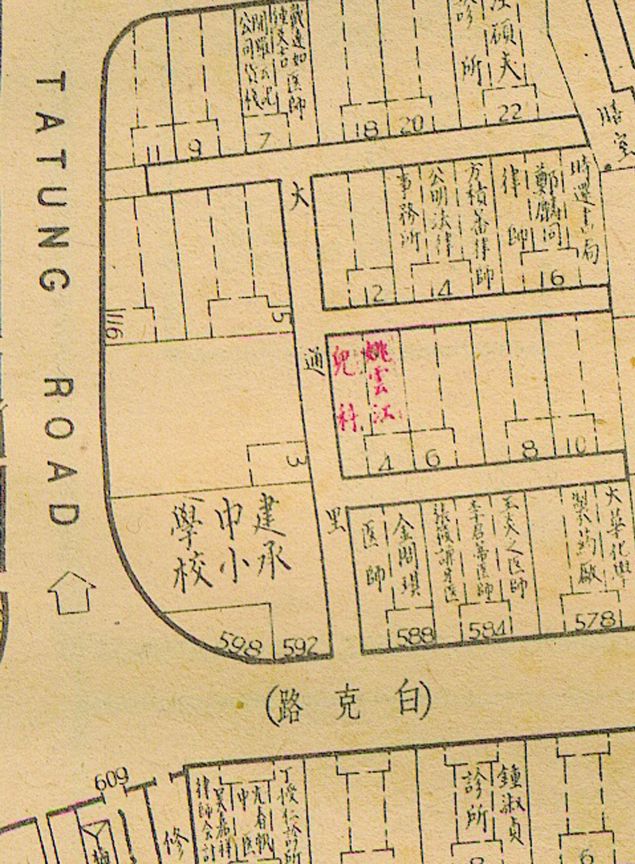

现在的石门路和瑞金路原来是一条叫做“东芦浦”的吴淞江支流,河道曲曲弯弯,现在的吴江路是一条叫不出名字的“东芦浦”支流,在东芦浦的东侧是英国人的乡村俱乐部(The Country Club,1945年后改为“美国乡村俱乐部”或“斜桥总会”,旧址就是现在的南京西路651号上海电视台址),东芦浦的西侧则是著名的张园。在那条叫不出名字的河流边上有一座跨越东芦浦的木桥,由于这一段的东芦浦不是完全南北走向的,所以,这座桥也不是完全东西走向的,看上去桥是歪的、斜的,于是被叫做“斜桥”。

1947年地图,这块区域基本上是

原来盛宣怀公馆的范围

1893年,填浜筑路这条路就被叫做“斜桥弄”,就是现在的吴江路。“斜桥”被拆后,“斜桥”作为地名继续使用,并成为知名俗地名,指现在的吴江路南京西路一带。

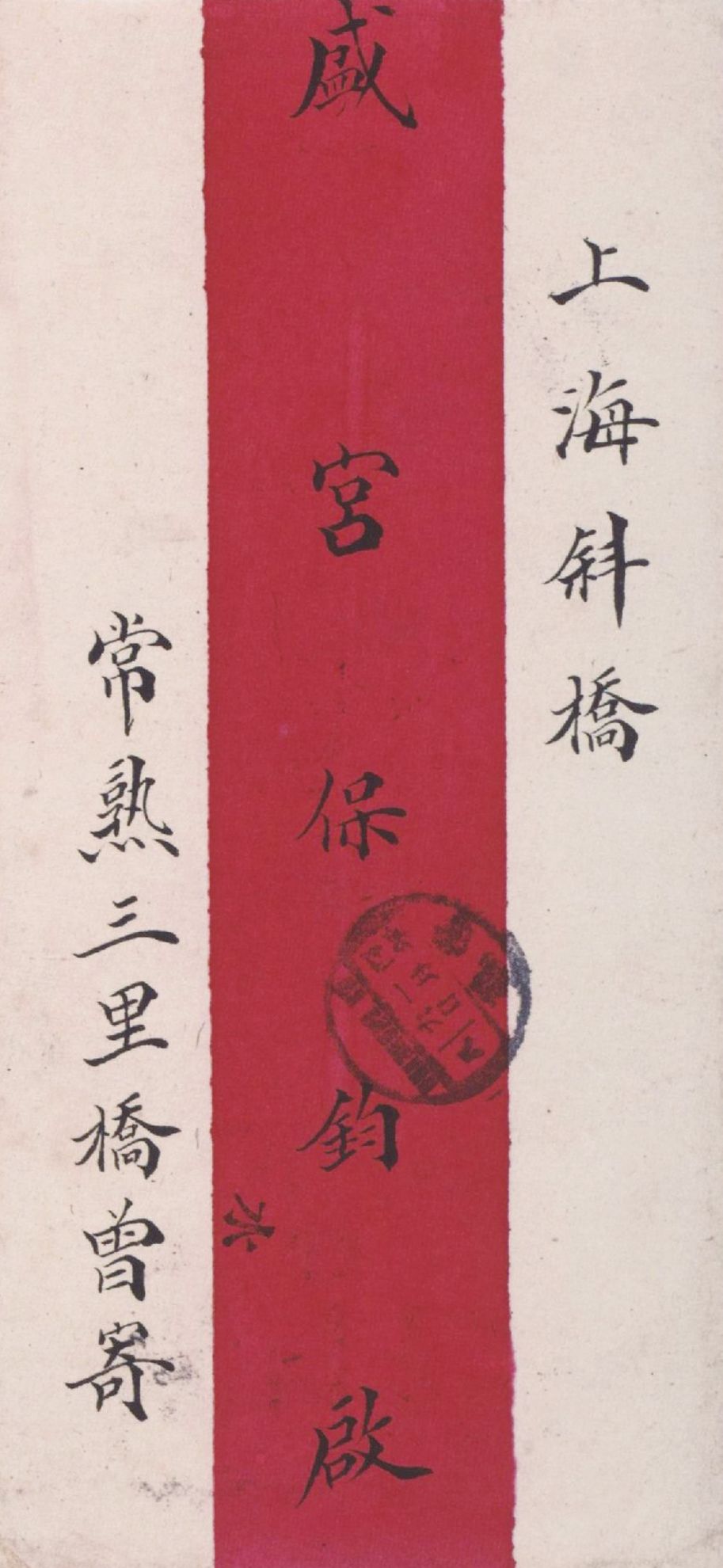

盛宣怀信札,通讯地址是“上海斜桥”

盛宣怀的住宅——“盛公馆”就在“斜桥”的东侧,相当于现在的南京西路北侧,成都路两侧,东侧是盛公馆,西侧是藏书楼和资料库。1916年4月27日(农历三月二十五日),盛宣怀在上海斜桥盛公馆逝世,盛家耗资30万两委托上海著名的“礼仪公司”——物华号贳器铺操办大出丧,贳器铺为盛宣怀大出丧定制64人抬的龙形灵车以及相应的礼器,公共租界工部局特许盛宣怀大出丧的队伍从租界通行,队伍前有鸣锣开道,中有执绋汽车,后有殿军压阵,浩浩荡荡,招摇过市,《上海竹枝词·盛杏荪出丧》云:

丧仪绚烂满长街,今古中西一例排。

经费宽筹三十万,破天荒是盛宣怀。

中国红十字会给盛宣怀的明信片,

收件地址是“本埠斜桥盛公馆

盛宣怀是大清权臣、洋务运动先驱者、腰缠万贯的实业家,把控了许多“国有资产”,自己名下后亦有许多产业,清帝逊位后,北洋政府的许多官吏、军阀与盛宣怀有千丝万缕的关系,盛家未受到太大的冲击,盛宣怀死后,情况发生了变化,盛家陆续转移财产,尤其是难以隐瞒的不动产,盛家的房地产陆续出卖、转让,部分没来得及转移的房地产在1924年后被政府充公或强行接管。原来的“盛公馆”部分被房地产商建设为“修德新邨”,部分被政府接管,一度是中国银行上海分行成都路办事处。

建承中学由戴介民先生创办于1939年,租宁波路130号民宅开学,1945年,由于学生人数增加,迁凤阳路598号。1952年,并入成都北路277号的光实中学,1956年,光实中学与振民中学合并,改名为上海市成都路第二中学。1966年,迁南京西路526号,就是以前的“盛公馆”的南部。有人认为,原来的“建承中学”是中共地下党创办的学校,1949年前夕,该校师生积极参与革命活动,有“民主堡垒”之称,1986年,恢复使用“建承中学”校名。

建承中学原来在近大通路口上的白克路(今凤阳路)598号

选文摘自:人文之旅《岁月拾萃》

EDA(Electronic Design Automation,电子设计自动化),是利用计算机辅助完成集成电路芯片的设计、制造、封测的大型工业工具。它是最基础、最上游的领域,贯穿了集成电路产业链的每个环节。

简单地说,EDA就是芯片设计师的画笔和画板,就像操作文档要用Word,制作图片要用Photoshop一样,它能高效设计、控制及管理数十亿电路元件在一颗芯片里协同工作。

EDA算法密集,融合了图形学、计算数学、微电子学、拓扑逻辑学、材料学及人工智能等多学科的算法技术,必须经过长时间技术积累和持续大规模研发投入,才能满足新工艺的应用需求。

EDA作为芯片设计最上游、最高端的产业,同时也是国内芯片产业链最为薄弱的环节。EDA软件发展的产业生态基础正是代工厂的支持和芯片设计公司的培育。我们认为,在当前的制造和设计格局下,使得中国的EDA企业正在追求快速增长,来满足巨大的国内需求。

1949年10月1日,开国大典结束后,新成立的中央人民政府在北京饭店举行了有600余位宾客参加的新中国第一次国庆招待会,史称“开国第一宴”。

国宴历来是中国礼宾工作的重头戏,在这个生动而紧张的舞台上,在一个个故事里,历史蜿蜒展开……

65年前,虽不豪华但却制作精良的特色佳肴为日后国宴的风格定下了基调

对北京饭店来说,不仅办“开国第一宴”是头一回,就是办如此正规的大型中餐宴会也是首次。过去,北京饭店一直经营西餐,只有在国共谈判时,为照顾中共代表团的饮食习惯,才专门从泰丰楼饭庄请过来几位中餐厨师。

当时的“宴会总管”由新中国第一位“宴会设计师”郑连富担任,他在北京饭店长期任宴会总管一职,对业务比较精通。为了办好这次国宴,北京饭店的领导可算是费尽了心思。时任政务院(现在的国务院)典礼局局长的余心清也亲自出马。余心清是新中国留用的礼宾专家,他对北京餐饮业了如指掌,哪家饭馆是什么风味,有哪些招牌菜,有多少位名厨,经营情况如何,他都如数家珍,娓娓道来。

考虑到出席这次国宴的宾客来自五湖四海,周恩来同志决定选用兼容南北菜系之长、适合大众口味的淮扬菜招待客人。但当时的北京饭店缺乏中餐的制作经验,于是,经周恩来亲定,北京饭店专门从京城有名的淮扬饭庄——“玉华台”调来淮扬菜名厨朱殿荣、孙久富、王杜昆等9名厨师,为“开国第一宴”掌勺。

郑连福对“开国第一宴”的组织与安排几乎完美无瑕,几十张餐桌摆得疏密得当,主桌的安排既突出,又可以和一般的来宾席互相呼应,便于主桌上的首长们互相交谈,也便于主桌上的首长和其他来宾交流。上菜的路线宽窄适当、布设合理,服务程序也考虑得周到细致。

而说到“开国第一宴”的菜品菜式,就不得不提有着80余年历史的北京老字号饭庄——玉华台。如今,玉华台饭庄依然以它特有的古朴风韵接待着众多宾客。在后厨掌灶的申建国,正是当年参与“开国第一宴”的淮扬菜大师张福祉的关门弟子。申建国说:“听我师父回忆,开国第一宴并不是大家所想象的那样神秘,用的也不是高档华贵的原料,在今天的一些饭店、餐厅都能吃得到。”

郑连富回忆说:“时间虽然过去了60多年,但我仍清楚记得,宴会由开胃小碟、冷菜、热菜、点心和水果几部分组成,其中冷菜数量最多,共设有8道,随后是6道热菜:分别是鲍鱼浓汁四宝、东坡肉方、蟹粉狮子头、鸡汁煮干丝、清炒翡翠虾仁和全家福。最后还有炸年糕、黄桥烧饼、艾窝窝、淮扬汤包4道点心和水果供客人享用。”

虽然“开国第一宴”上的菜肴听上去都很平常,但是它背后蕴含的东西很多。

比如,一道“佛跳墙”,至少要熬三天三夜,由此看来,国宴菜的精髓并不在于样式的奢繁,看起来貌不惊人的菜品,其功夫往往深藏于其中。厨师的水平高低主要是体现在调味的汤上。最好的汤就是用鸡熬出的汤,看起来清淡,但味道很浓。所谓开水白菜就是用这样的汤调制出来的。

65年前,成立伊始的新中国就是用这些虽不豪华但却制作精良、口味适中的特色佳肴,令满堂宾客对中国传统美食产生了好感,也为日后国宴的风格定下了基调。此后10年间,每年一次的国庆招待会都在北京饭店举行,这样一直延续到了1959年。

在开国第一宴上,餐厅的服务员们有着与以往完全不同的感觉。过去,他们经常为达官显贵服务,今天参加宴会的有许多是朴实的农民、像山岩一般坚强的战士、如铁塔一般强壮的工人,他们和自己一样,是普普通通的劳动者,是最平凡不过的老百姓,这使北京饭店的员工有了一种亲切感,更体会到了新中国是劳动人民当家作主的新国家。

参加宴会的还有驾驶着战鹰,同时肩负受阅和保卫开国大典双重任务的飞行员们。他们之中有最早驾机起义、投奔解放区的刘善本同志,还有为人民空军建设做出过宝贵贡献的邢海帆同志等,他们来不及脱下飞行服,就应朱总司令的邀请来到北京饭店参加宴会。

在宴会上,周恩来发表了热情洋溢的讲话。朱德总司令从服务员的手中接过酒杯,向飞行员们祝酒。他高兴地说:“同志们,今天是历史性的一页!”

五千人的盛宴究竟该拿什么招待客人

1959年国庆节前夕,在刚刚建成的人民大会堂内,上千人正在为一场有5000人参加的国宴做着最后的准备。

1959年8月底的一天,26岁的北京丰泽园饭庄厨师王义均被派到北京饭店,参加国庆宴会的准备工作。参与这项工作的厨师都是北京各大饭店的一些名厨,玉华台、惠丰堂等名店都名列其中。

五千人的盛宴究竟该拿什么招待客人?空前盛事与从未遇到过的难题搅在一起,厨师们只能借助以往经验去准备。

虽然是吃饭,讲究却很多。比如不能有带骨头的东西,因为一边吃,一边吐骨头不文雅;要尽量避免有冲突的食物,很多食物不能同时食用,否则可能会产生不良反应;菜品要适合外国嘉宾口味,有些菜品外国嘉宾不知道食用方法,如灌汤小笼包等,最好要避免。

几经讨论,厨师们定下菜单,并交由周恩来审定。秉承国宴菜的一贯特点,此次菜肴以清淡、软烂、香醇、口感温和不刺激为主。由于大会堂加工能力有限,多数菜品为冷菜,热菜只上两道,另有点心、水果、饮料供宾客享用。

菜单一经确定,厨师们便立即采用流水作业的方式对所有原材料进行粗加工,然后再用卡车将加工好的原料运送到人民大会堂地下室进行细加工。整个流程下来,犹如在进行一次“大兵团”式的协同作战。

大多数厨师都是第一次来到人民大会堂,来不及环顾四周,就忙着投入到了紧张的准备工作之中。很多人几天几夜不合眼,任务之重,至今让人难忘。有的厨师切菜时受了伤,简单包扎后仍坚持工作,有的厨师连续作战,甚至靠在墙上就睡着了。

1959年9月30日晚7点整,备受瞩目的五千人盛宴终于在人民大会堂宴会厅拉开帷幕。

宴会厅内,摄影师们用镜头记录着这一空前盛况。此时,刚参加工作不久的服务员张善兰就站在距离毛主席不远的位置上。张善兰回忆:“第一杯水就是我送去给毛主席的。端着这杯水时,我好像连路都不会走了。”走到毛主席面前时,毛主席看出她有些紧张,便问她是哪里人,还和她聊天。事实上,紧张的不仅仅是张善兰,现场一千多名服务人员每个人都捏着把汗。因为,—千多人要保持步调一致,整齐有序,可不是简单的事。

为宴会服务的整个过程分工也很细。上热菜的时候,几十位服务员同时推着车进入宴会厅。而所有人的工作如何整齐划一呢?当时创新地采用了“红绿灯”方法,黄灯亮表示准备,所有人员必须各就各位;绿灯亮表示开始行动,按程序走菜、上菜;红灯亮表示原地肃立,停止一切工作。这样既保证了现场的安静,也保证了秩序井然。这个统一指挥的方法,简单易行,效果很好,那天的宴会服务始终有条不紊,没有发生任何纰漏。

在1959年的中国,这场有五千人参加的国庆招待会无疑是一场震撼人心的盛宴。此后,上千人甚至上万人的国宴开始频频出现,在人们的印象中,国宴似乎成了大规模、高规格的象征。

国宴菜的原材料都是定点供应,每一个环节都有严格的验收制度

对于国宴来说,食品安全始终是第一位的。人民大会堂管理部门为此制定了多个严格的制度。

国宴菜的原材料都是定点供应,这样做是为了保证食物在源头上不出问题。此外,每一个环节都有严格的验收制度。比如,食品运进人民大会堂后,要通过验收,除了目测,还需要卫生检验报告等数个证明文件。此外,还要经常进行抽查。大会堂设有专门的化验室并配有专职人员。入库后的保管、发料以及领料的各个环节,都有严格的卫生制度。

而最为特殊的环节是在餐点的制作中:切菜时,两名专职化验员会拿一个小盒、一根镊子,夹两片菜肴放入盒中拿走;等热菜刚出锅,化验员又马上过来,再次取样,放到培养基里培养。直到用餐结束后24小时不出问题,样本才能销毁。

说到原材料的定点供应,就不能不提及设在北京东华门大街34号的食品“特供处”。

多年来,这个部门对外只用数字“34号”代表。这个诞生于新中国成立之初的食品“特供”机构,设立伊始的使命,就是为党和国家领导人、外国元首访华以及国宴这样的重大国事活动提供食品安全保障。出于保密的需要,长期以来,这里只能用门牌号码“34号”来命名。

1972年2月,时任美国总统尼克松访华,这是震惊世界的大事,周恩来亲自设宴招待。为了备齐宴会所需要的各种食品原料,34号特供处的工作人员几乎跑遍了大半个中国。

当得知美国客人喜欢吃海鲜时,有关方面便决定准备新鲜的黄海鲍鱼以作备选。当尼克松听说这些新鲜的鲍鱼是采自黄海深处时,不禁为中国人的好客而感动。

在欢迎尼克松的国宴上有一道“芙蓉竹荪汤”,其中用的原料竹荪产自四川长宁。当年,县里接到上级通知,紧急调集2斤长宁竹荪,还说这是一项政治任务,千万耽误不得。后来,当地官员在报纸上看到了一篇题为《竹荪:从国宴到世界》的文章,才确信当时的竹荪就是为尼克松访华的国宴准备的。在这次国宴上还有一道菜需要新鲜的蚕豆,可是要在一二月份找到新鲜蚕豆是非常困难的。

当时正值春节放假,浙江省平阳县供应组大部分同志被临时召了回来。最后在平阳县钱仓镇一带找到了长势良好的蚕豆地。据当地人介绍,这就是在农业界被称为“钱仓早”的蚕豆。由于当时蚕豆还比较小,于是工作组多次请当地有经验的老农进行推算,预测在运输当天,蚕豆可以长到多大。当得知运输那天的蚕豆的豆肉已经可以入菜时,工作人员向北京方面作了汇报。就这样,经多方努力,这批新鲜蚕豆终于赶在尼克松抵达之前被送到了北京。

从“四菜一汤”到“三菜一汤”,一道菜的删减,跨越了半个多世纪

上世纪60年代,毛泽东对国宴的规格有过一系列批示,在一次谈话中他批评说:“现在的宴会规格太高,吃掉的还没有扔掉的多,白白浪费了国家的物资。千篇一律都上燕窝鱼翅,花钱多,而且又不实惠。有些东西外国人根本就不吃。我们请外国人,我看有‘四菜一汤’就可以了。”

这之后,周恩来定下规矩,以后的国宴标准为“四菜一汤”。此后半个世纪,国宴基本维持这一标准。

据担任过人民大会堂国宴总厨的孙应武介绍,那时为外国元首举行国宴,经他报上去的菜单都要严格按照“四菜一汤”的标准。不过,到了上世纪90年代末、本世纪初,国宴的标准已经开始尝试“三菜一汤”或“两菜一汤”。

时至2008年8月24日中午,时任国家主席胡锦涛在钓鱼台国宾馆再设“奥运国宴”,宴请参加奥运闭幕式的各国贵宾,标准为“三菜一汤”。

目前领导人宴请国宾,有的只用“三菜一汤”,或“两菜一汤”。这种做法既节省经费、物资,又节约时间、人力。眼下国宴时间一般为1小时15分钟,而过去国宴通常花两三个小时。

从“四菜一汤”到“三菜一汤”,一道菜的删减,跨越了半个多世纪。不过,两个标准的树立,在当时都是为了精简节约。

原标题:“开国第一宴”,餐桌上的艺术 作者单位:中共中央组织部机关事务管理局

Ein Bericht über den Einzug der katholischen Religion in Sichuan/An Account of the Entry of the Catholic Religion into Sichuan

《圣教入川记》是巴黎外方传教会的法国天主教传教士古洛东(François-Marie-Joseph Gourdon)以中文所编撰的历史书籍,于1918年在川东教区主教舒福隆批准下由重庆曾家岩圣家书局出版。《圣教入川记》很有可能是基于葡萄牙传教士安文思以葡文撰写的《中国贼寇张献忠川蜀暴政录》(Relação das tyranias obradas por Canghien Chungo famoso ladrão da China em o anno de 1651),记录了自1640年代以来罗马天主教会在四川的传教史,以及天主教士目击张献忠据蜀称王的整体活动。该书初版由重庆曾家岩圣家书局于1918年印行,共76页,仅发行二千余册,主要流传于川东教区教徒之间。四川人民出版社1981年推出的再版于书末附加“五马先生纪年”,扩展为139页。再版目的是满足科研需要及保存史料,所以发行量也仅仅局限于三千二百册。

申花申花,真情在期盼

Once a blue forever blue,永恒的誓言

申花申花,热血在呐喊

Once a blue forever blue,永恒的誓言

千万双手舞动,色彩飞扬弥漫了我的眼

看那焰火灿烂,投入欢庆胜利的表演

在风中在雨中在海角在天边,你不曾离开我心田

是欢喜是悲伤抹不去对你的依恋

终究会有一天,和你一起分享那一瞬间

蓝色海洋淹没,我们共享荣耀的家园

在风中在雨中在海角在天边,你不曾离开我心田

是欢喜是悲伤抹不去对你的依恋

申花申花,真情在期盼

Once a blue forever blue,永恒的誓言

申花申花,热血在呐喊

Once a blue forever blue,永恒的誓言

终究会有一天,和你一起分享那一瞬间

蓝色海洋淹没,我们共享荣耀的家园

在风中在雨中在海角在天边,你不曾离开我心田

是欢喜是悲伤抹不去对你的依恋

《一个美国女孩在中国》是2010年人民文学出版社出版的图书,作者是(美)韩秀。 韩秀(Teresa Buczacki),1946年9月出生于纽约,曾在中国生活了二十多年。1978年返回美国,任教于国务院外交学院约翰·霍普金斯国际关系研究院。 《一个美国女孩在中国》中的西部书写可见,作者显然无意于仅仅袒露一己伤痕,她没有刻意渲染在山西插队时如何忍受“集体户”里令人窒息的冷漠,也没有过多地铺陈在新疆时因为不肯遵命批判只见过一次面的父亲而遭受各种惩罚,诸如被剥夺在广播站的工作,天寒地冻时节被驱赶住进没有火墙的“地窝子”,打埂子、修渠时被人算计等等,这些极易引发读者同情的情节,在韩秀的笔下不过是一笔带过,仿佛只是她身边的那些难友们不幸遭遇的陪衬和背景。

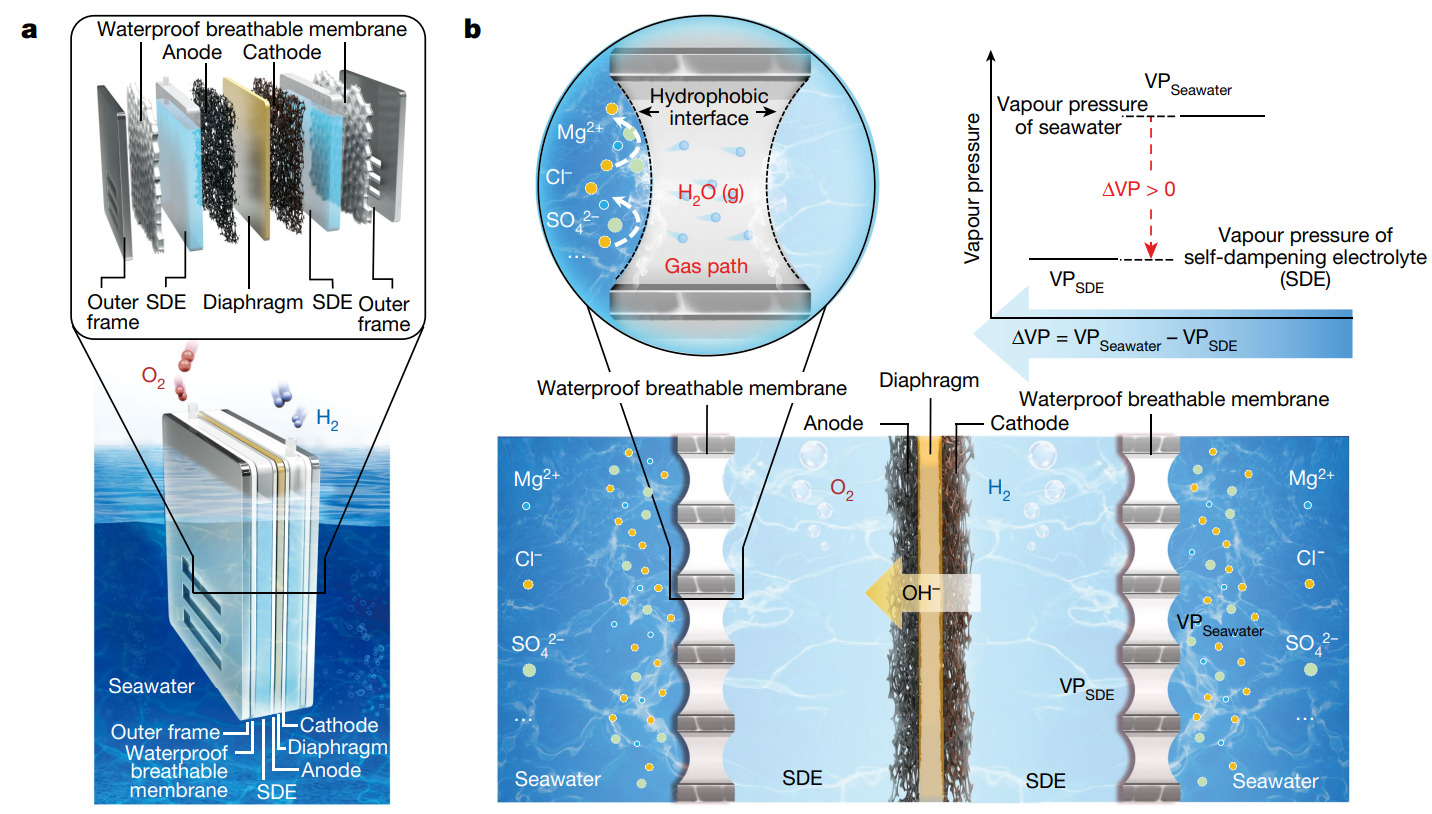

通过使用可再生能源进行电化学海水分解是大规模制备绿氢的一种合理并且符合可持续发展需求的方法和路径。但是实际电催化海水电解制氢存在持久性不符合需求的巨大挑战,这是因为电解过程的副反应、以及海水的复杂成分导致电极容易腐蚀导致。

人们发现,通过使用聚阳离子包裹的反式修饰改性催化剂能够避免氯离子的腐蚀,以及发展了具有较好电催化选择性的催化剂。但是电催化分解海水仍难以满足人们的实际需求。

通过海水预先脱盐处理能够避免副反应以及电极腐蚀问题,但是这种过程需要使用大量能源,在经济性上并不合理。而且脱盐模块的体积巨大,导致脱盐电解体系的尺寸难以进行方便的部署。

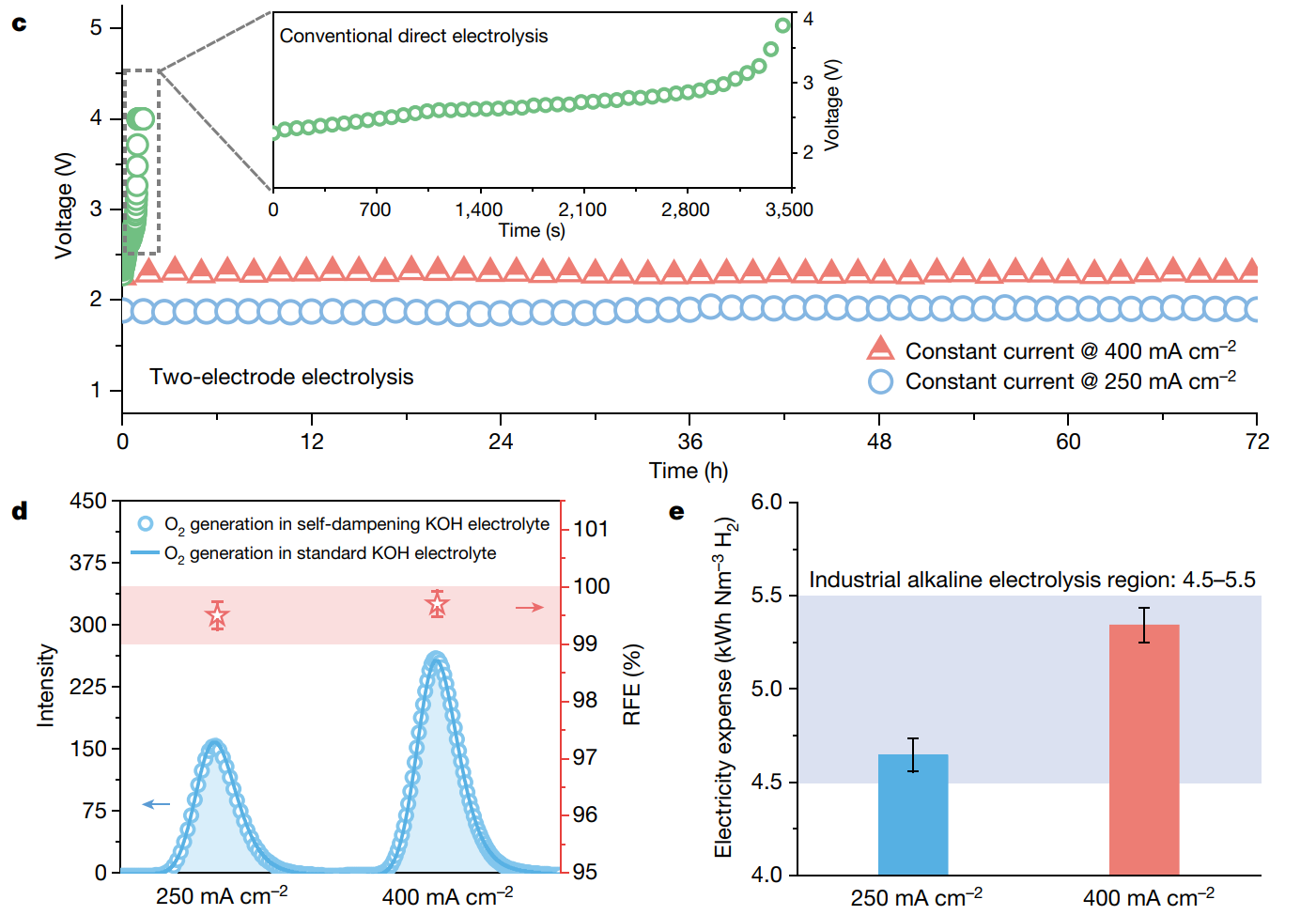

有鉴于此,南京工业大学邵宗平(Zongping Shao)、深圳大学谢和平(Heping Xie)等报道提出了能够克服副反应和电极腐蚀性问题的一种直接海水电解制氢方法。在验证性的电催化分解海水体系进行实际电催化制氢,能够在电流密度为250 mA cm-2 的情况进行3200 h持续的稳定工作。

本文要点

(1)

将基于自发驱动相变机理进行原位海水纯化的结构与电解纯水结合,通过使用疏水性多孔聚四氟乙烯(PTFE)防水透气膜构建气体透过电极界面,使用浓KOH作为自润湿电解液,构建了可直接进行电解腐蚀性海水的电解槽。这种设计的特点是,膜结构能够让水蒸汽进行扩散传输,同时阻碍海水和杂质离子的扩散传输。在电催化反应过程中,海水和电解质之间不同的水分子蒸汽压能够驱动海水蒸发生成水蒸气,随后水蒸气跨膜扩散到浓KOH电解质,随后重新液化。这种相变传输策略从海水中提取了纯水,对离子的阻碍效率达到100 %。

(2)

这种电催化体系具有高效、尺寸可调、能够大规模化的优势,与纯水电解体系类似,同时操作成本没有明显增加。重要的一点是,这种电催化制绿氢体系的结构和机理有助于实现一步完成污水处理、资源回收、制氢。

Electrochemical saline water electrolysis using renewable energy as input is a highly desirable and sustainable method for the mass production of green hydrogen1,2,3,4,5,6,7; however, its practical viability is seriously challenged by insufficient durability because of the electrode side reactions and corrosion issues arising from the complex components of seawater. Although catalyst engineering using polyanion coatings to suppress corrosion by chloride ions or creating highly selective electrocatalysts has been extensively exploited with modest success, it is still far from satisfactory for practical applications8,9,10,11,12,13,14. Indirect seawater splitting by using a pre-desalination process can avoid side-reaction and corrosion problems15,16,17,18,19,20,21, but it requires additional energy input, making it economically less attractive. In addition, the independent bulky desalination system makes seawater electrolysis systems less flexible in terms of size. Here we propose a direct seawater electrolysis method for hydrogen production that radically addresses the side-reaction and corrosion problems. A demonstration system was stably operated at a current density of 250 milliamperes per square centimetre for over 3,200 hours under practical application conditions without failure. This strategy realizes efficient, size-flexible and scalable direct seawater electrolysis in a way similar to freshwater splitting without a notable increase in operation cost, and has high potential for practical application. Importantly, this configuration and mechanism promises further applications in simultaneous water-based effluent treatment and resource recovery and hydrogen generation in one step.

参考文献

Xie, H., Zhao, Z., Liu, T. et al. A membrane-based seawater electrolyser for hydrogen generation. Nature (2022)

DOI: 10.1038/s41586-022-05379-5

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05379-5

马相伯(1840—1939),江苏丹阳人,原名志德。复旦大学创始人、首任校长,中国著名教育家,著名爱国人士。先后创办了震旦学院、复旦公学。复旦大学志德书院便是以马相伯先生的名字命名。

马相伯老校长一生爱国,正是他于1905年,为捍卫国人自主办学主权,和爱国师生反抗外国教会势力的文化垄断和干涉,毅然宣布脱离自己倾其家产、一手创办的震旦学院,建立了中国人自主创办的第一所大学——复旦公学。

今年是马相伯老校长诞辰180周年,也是复旦大学建校115周年,校友会公众号推出系列推送,和大家一起重温老校长们与复旦、与祖国同呼吸共命运、爱国荣校的感人故事。

4月7日是马相伯老校长的诞辰。今天,让我们再一次感受马相伯老校长毕生致力于中国的教育事业,毁家兴学,教育救国的高尚信念和伟大的爱国精神。

生于忧患 献身教育

1840年4月7日,马相伯出生于一个天主教世家,父名松岩,以教书、行医为业,开过药铺、米店和布店。马相伯出生时,适逢鸦片战争,他的一生,是在反抗外国侵略、谋求祖国富强、唤起民众奋起救国之中度过的。

1851年冬,马相伯瞒过父母,独身前往上海,投入一所教会学校。这所教会学校对法文和拉丁文很重视,师资也强,马相伯既天资聪慧,又勤奋刻苦,到18岁时,法文和拉丁文都已精通。法国驻上海领事馆得知,请他去领事馆当翻译。这是被许多人羡慕的美差,可是马相伯说:“我学法语,是为中国人用的。”

20年的寒窗苦读,马相伯精通拉丁、希腊、英、法、意、日、印度七国文字,学富五车。在接受神学博士学衔和神父职位时,马相伯表示:科学知识,是世界人类所共有,不应分为中外,学习西方的学术,“尽彼所长,转授国人”,使我国“与世界同尽其能”,所以“西人学社名位可受”。

1871年,马相伯奉耶稣会长命,去安徽宁国府、江苏徐州府等地传教。当时,在太平天国失败以后,“闾阎困穷,流亡载道”。他请求父亲出家产数百金,救济贫民,为教会当局所阻。及之后种种情形、冲突,马相伯感到在耶稣会内不可能对国家有所贡献,便回到上海,投身到洋务运动中去。但洋务运动的失败,让马相伯认识到“自强之道,以作育人才为本;求才之道,尤以设立学堂为先”。

毁家兴学 首创震旦

1900年,60岁的马相伯,将名下的三千亩地等家产悉数捐给教会,希望教会能办一所中西大学堂。教会虽然接受了马相伯的财产,但并不办学。真正迈出办学第一步的还是马相伯自己。

▲

徐家汇时期的复旦公学,原为纪念李鸿章的祠堂李公祠。复旦公学建校初期,以吴淞提督衙门为临时校舍。1913年3月,从吴淞迁入徐家汇的李公祠。1922年,复旦大学最终迁址江湾。

马相伯居住于上海徐家汇土山湾,是当时少有的学贯中西的人物,因此常有人上门求学受教。其中蔡元培介绍学生求学,直接推动了马相伯教育立国立人的志向的实现。1902年,蔡元培执教的南洋公学学生反对当局的封建压迫,200余人集体离校退学。退学学生请求蔡元培协助组织“共和学校”。蔡元培介绍了一些学生到马相伯处求学,马相伯欣然允诺,遂创立学院,定名“震旦”,意谓中国之曙光。

1903年,在震旦学院的开学典礼上,马相伯发表演说,反对科举制度,反对我国自秦汉以来的“奴隶”之学、“为人”之学,提倡“格物穷理”之学,“自主”之学。他虽是天主教徒,借用教会力量办学,却宣布办学三条宗旨:一、崇尚科学;二、注重文艺;三、不讲教理。他以60余岁高龄,亲自教授拉丁文、数学、哲学,编写《拉丁文通》《致知浅说》为教材,视学生如家人子弟,共食同游,亲切恳谈,循循善诱。他还规定学校内部事务,由学生自行管理,财政公开,藉以养成共和精神。

艰难复校 创办复旦

1905年,法国天主教会不满马相伯办学精神和“一切宗教教义的宣传应退出学校的领域”等主张,取消马相伯的主管权,让马相伯无病而入院休养,并改组震旦,使学校性质严重改变。此举引起学生极大愤慨,决议全体退学。于右任、邵力子等去找马相伯,说:“我们已经散学了,但是我们还要读书”。当时,马相伯眼泪就掉了下来,一方面为震旦的解散而伤心,一方面为学生的前途命运而担忧。

马相伯召集离散学生,并与严复、于右任、熊希龄等人筹备复校。在筹备复校期间,天主教会盗用震旦学院名称登广告,招收学生。为正视听,马相伯与严复、熊希龄、袁希涛商议,决定联合发表声明,澄清事实真相。两份声明于1905年5月27日同时见报:“前震旦学院全体干事中国教员全体学生公白:震旦解散后,除添建之校舍,移赠教会作为酬谢外,凡公备一应器具,暨书籍标本,早经迁出,毫无轇轕,定于七月下旬开学,更名复旦公学。旧时院名,久已消灭。此后倘有就旧基重行建设者,无论袭用旧名与否,与旧时震旦丝毫无关。特此敬告。”马相伯还向社会宣布,复校后的校名更改为“复旦公学”。“复旦”二字,取自《尚书大传》所载《卿云歌》中的“日月光华,旦复旦兮”,寓含“复我震旦”和“复兴中华”之义。

复旦初创,举步维艰,为节省开支,年迈的马相伯亲自讲授法文班各课程,终日口讲指画,不以为苦,其诲人不倦、献身教育之精神,无不令学子们感动。在马相伯率领下,全校师生筚路蓝缕,自力更生,终于闯出了一条由中国人独立自主创办新型大学之路。

提携后学 师生情笃

清末民初的各界名流中,曾师从马相伯的数不胜数,可谓桃李满天下,如梁启超、蔡元培、张菊生、汪康年、马君武、邵力子、刘成禺、于右任等等。学生们的成长,离不开先生的培养, 正如邵力子在 《救国老人马相伯先生》中说: “吾师相伯的一生,学问、事业、信仰,其最终之目标在救国。”“ ······ 在他的精神大履含护之下,不知培养多少革命青年。”

马相伯对学生非常爱护,他重建了孔子有教无类的传统,只要是有才能的、愿意学的人,马相伯一律收入门下。其中,有一个非常典型的例子,就是于右任的例子,于右任因作诗讽刺慈禧太后卖国,遭到通缉、逃亡上海,马相伯毫无畏惧地收于门下,还免其学杂费,为安全起见,马相伯让于右任化名“刘学裕”,并对他说:“不以空言抒愤、救国必先科学”。这影响了于右任的一生。

1936年11月23日,国民党政府悍然下令,逮捕了救国会领导人沈钧儒、章乃器、邹韬奋、李公朴、沙千里、史良、王造时等“七君子”。马相伯立即写信给冯玉祥,表示愿以“首领”担保。12月10日,马相伯向报社记者发表谈话,说七君子“都很好,很有学问”,“我敢说,愿意拿我的头颅来担保他们”。12月12日,马相伯在于右任陪同下到达南京,竭力设法营救“七君子”。1937 年7月31日,“七君子”终于在苏州出狱。9月6日,“七君子”和杜重远专程前往马相伯在南京的下榻处,看望这位爱国老人,并在小楼门前合影留念。照片拍好后,由沈钧儒代表“七君子”在照片左下侧题写“帷公马首是瞻”6 字。

国家之光 人类之瑞

1931年,日本占领中国东北,马相伯心中忧愤,奔走呼号,发表演说,激励国人御侮自救,共赴国难,时人赞其为“呼号抗日老青年”,这是,马相伯已经90余岁高龄了。马相伯既是著名教育家、翻译家,更是享誉海内外的书法家,他平日里惜墨如金,从不轻易为人写字,在抗日救国的驱使下,他写字义卖,筹集抗日军费。义卖,一个“寿”字30块,一副对联50块,当时马相伯一只脚坏了,就让两个人扶着他,站着不停地写,别人劝都劝不动,他写到自己实在是写不动了,才稍微休息一下,最后义卖筹得10万块钱。

▲

1932年,马相伯亲笔题写的“还我河山”

1937年,抗日战争全面爆发,在鸦片战争中出生的马相伯,尝遍了中国近代史上所有外辱,上海沦陷后,他亲手创办的复旦大学迁往大后方,马相伯也走上了流亡的路。马相伯先是流亡桂林,后因战局吃紧,他再从桂林流转昆明,当走到越南凉山时,他羸弱的身子再也走不动了,就只好留在越南凉山。他的家人,都不敢告诉他这是外国,因为他是坚决不肯留外国的。也正是在这个时期,马相伯为复旦学生写下了“读书不忘救国,救国不忘读书”。这是他讲了三十几年的一句名言。

在流亡路上,马相伯度过百年寿诞,复旦的师生们为他祝寿。老师写了这样的一封信,信上写道:“国无宁土,民不聊生,老朽何为,留离异域,正愧无德无功,每嫌多寿多辱”。他叮嘱有关人员把各地各界为他祝寿的寿仪聚集起来,全部转送给抗战伤兵和难民,一文不留!中共中央电贺,尊他为“国家之光、人类之瑞”。

此后,马相伯的身体每况愈下。临终前,也许是有预感,他找来最疼爱的孙女马玉章,问她:“爷爷没有给你留下一分钱,连你自己的钱也没有留给你,你恨爷爷不恨?”“你自己的钱”指1914年马玉章父亲马君远病逝,当时马玉章只有6个月大,马相伯的得意弟子于右任、邵力子他们筹措了一万元,以此作为资助马玉章日后的生活费和教育费。马相伯将这笔钱拿去捐给启明女校,没有留给孙女,故有此一问。除了给孙女的交代,他还留下了这样一句话:“我是一只狗,只会叫,叫了一百年,还没有把中国叫醒。” 赤诚之心,令人感慨。马相伯逝世后,弟子于右任敬挽:“光荣归上帝,生死护中华”。

(Quelle: 2020年复旦大学校友会,地址:中国上海市邯郸路220号袁成英楼419室(200433) 电话:(86-21)55664307 55664929 邮箱:fdxyh@fudan.edu.cn 复旦大学版权所有)

一位著名企业家在作报告,一位听众问:“你在事业上取得了巨大的成功,请问,对你来说,最重要的是什么?”

企业家没有直接回答,他拿起粉笔在黑板上画了一个圈,只是并没有画圆满,留下一个缺口。他反问道:“这是什么?”“零。“圈”/“未完成的事业”/“成功,台下的听众七嘴八舌地答道。

他对这些回答未置可否:“其实,这只是一个未画完整的句号。你们问我为什么会取得辉煌的业绩,道理很简单:我不会把事情做得很圆满,就像画个句号,一定要留个缺口,让我的下属去填满它。”

留个缺口给他人,并不说明自己的能力不强。实际上,这是一种管理的智慧,是一种更高层次上带有全局性的圆满。

【学习啦】心得:给猴子一棵树,让它不停地攀登;给老虎一座山,让它自由纵横。

前言

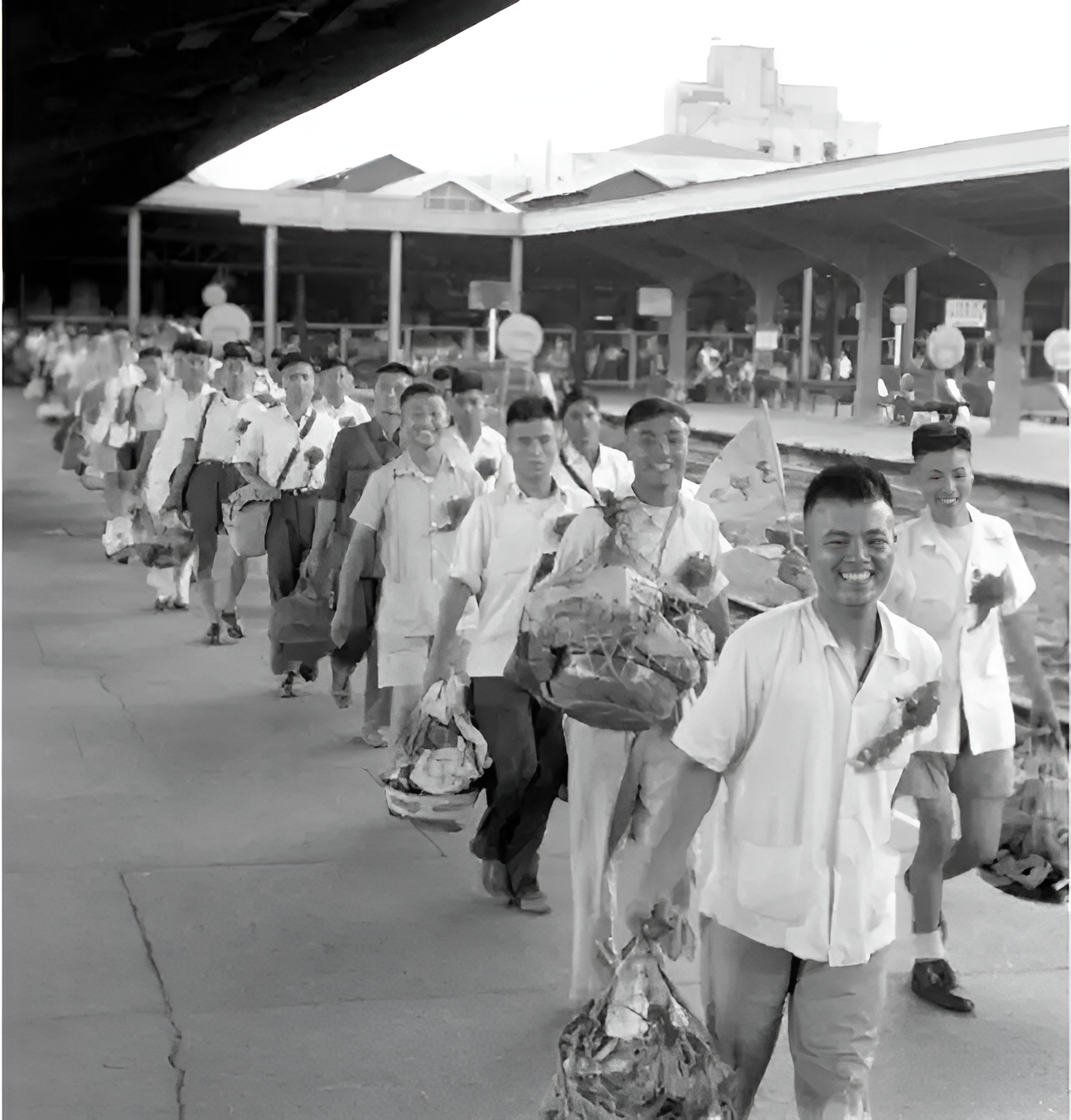

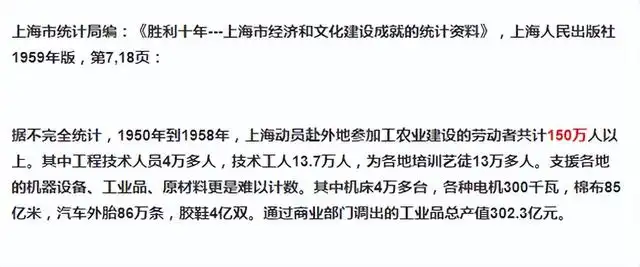

就在我打算我写这篇文章的时候,有一则不算新的新闻让我为之感动。看到都江堰支援抗疫的新闻让我十分感动。虽然这已经是过去1个多月的事情了,但是有些地方的人还是感念上海人和上海人的恩情的。曾经上海支援了全国建设或许你的家乡曾经也受过上海的恩惠。但是你可能忘了。

从历史上来看上海对全国各地支援的历史从抗日战争开始一直到解放后的几十年,到如今的二十一世纪的二十年。从上海工厂内迁、交大西迁、“三线”建设、支援治淮、唐山抗震救灾、援藏、援疆、援滇、汶川地震部分重建,援建都江堰等。无数的上海人用自己的一腔热血构筑起了中西部地区的发展。但是遗憾的是大多数时候这些恩情被遗忘,很多上海人的父辈祖辈可能永远留在了他乡,也有的已经融入了当地。

对于老上海人来说,这段往事是艰苦的。而那些付出过的老人们可能现在还蜗居在十几平的老破小里。所以上海人不太愿意提及那些往事,但就和日本否认侵略历史一样,历史不容篡改。

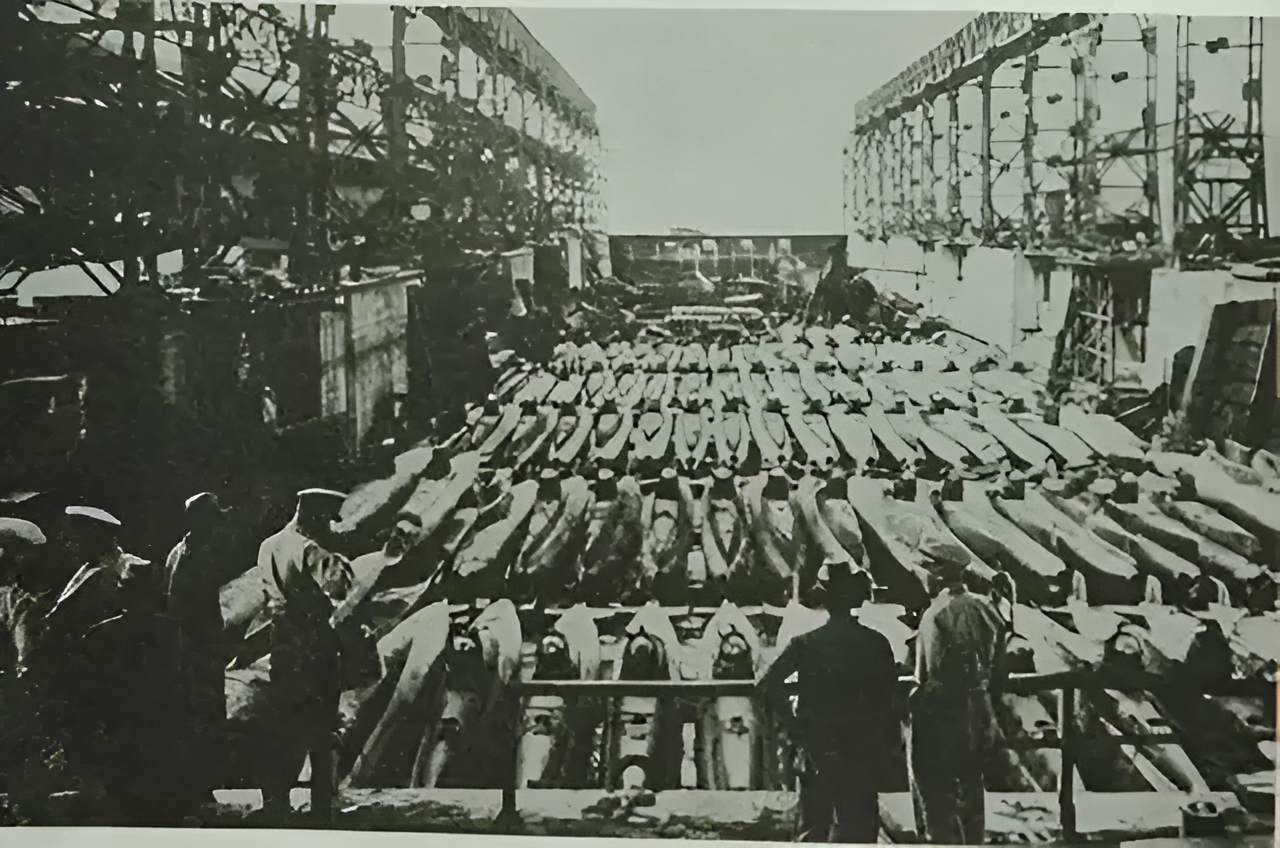

全面抗战爆发后,上海人用最后的倔强保护了这个国家仅存的精血。上海工业第一次大搬迁

上海是中国最著名的商业城市。然而当战争来临时,上海表现出了令举世瞩目的不屈。

不屈服的上海人意识到战争将是长期的,于是力图将支撑国家长期抗战的能力保存下来。就在中国军队用血肉之躯换来的有限时间内,一场向内陆搬迁工厂企业的行动大规模地展开了。

近代以来,中国的民族工业大多布局于沿海各省,以上海最为集中。1937年在全国合乎《工厂法》规定标准的3935家工厂中,分布于冀、鲁、苏、浙、闽、粤6省及天津、威海卫、青岛、上海4市者达2998家,占全国总数的76.2%;其中苏、浙、沪工厂达2336家,占总数的59.4%;上海一市工厂达1235家,占全国总数的31.4%。淞沪战事爆发后,作为民族工业中心的上海遭受巨大损失,被毁坏的工厂达905家。就行业而言,纺织、造纸、印刷、火柴、盐酸、制碱、矿山机械等行业损失尤为严重。

国民政府资源委员会以及上海的企业家们力主将重要工业设施向内陆转移,并为此设立了专门的组织机构,制订出详尽的转移计划和办法:各厂迁移机件、材料以武昌为集中地,然后分别转移至宜昌、重庆、西安、咸阳、岳阳和长沙;广东方向的工厂转移至云南和广西;上海工厂设备、原材料、半成品等一律装箱运走,运费由国民政府补贴。

淞沪战事爆发后的第三天,上海的工人开始冒着日军飞机的轰炸拆卸机器并装箱,由于轰炸火车不能运行,汽车也大多上了前线,于是主要利用水路运输。

1937年8月23日,第一批工业设施,即顺阳机器厂、上海机器厂、新民机器厂、合作五金厂四家工厂拆卸下来的设备,分装在二十二条船上,冒险通过苏州河运出上海。随着需要搬迁的工厂越来越多,国民政府不断地调整政策。

截至上海市区完全沦陷前,上海共迁出民营工厂146家,机件一万四千六百吨,技术人员两千五百名。

这是中国历史上从未有过的举国大搬迁。无数的中国人——企业家、资本家、政府官员、技术人员、工人、苦力、船工以及无以计数的各界志愿者,在炮弹和子弹的弹雨下,把每台机器、每个螺丝钉都拆卸下来,装在木箱子里,然后喊着号子搬出厂房。

在通往中国内陆的大江小河,马达轰鸣的货轮和无数条摇橹的木船拥挤在一起,承载着这个国家最后的精血,缓慢但却是异常顽强地向着中国的腹地而去——中国人的这一壮举,令整个世界为之震惊。

不要说正在前线拼死冲杀的中国官兵,仅凭这蚂蚁负重一般依旧坚持前行的中国人,这个民族的生存韧力、忍辱负重和绝不屈服,在抗战的初期就宣示出这样一种前景:无论战争还要打多久,无论这片土地被战争蹂躏到什么程度,只要整个民族的意志坚强不屈,他们的敌人企图使这个民族屈服的可能性即为零。

新中国建立后,反封锁、反轰炸背景下上海工厂内迁的两次高潮

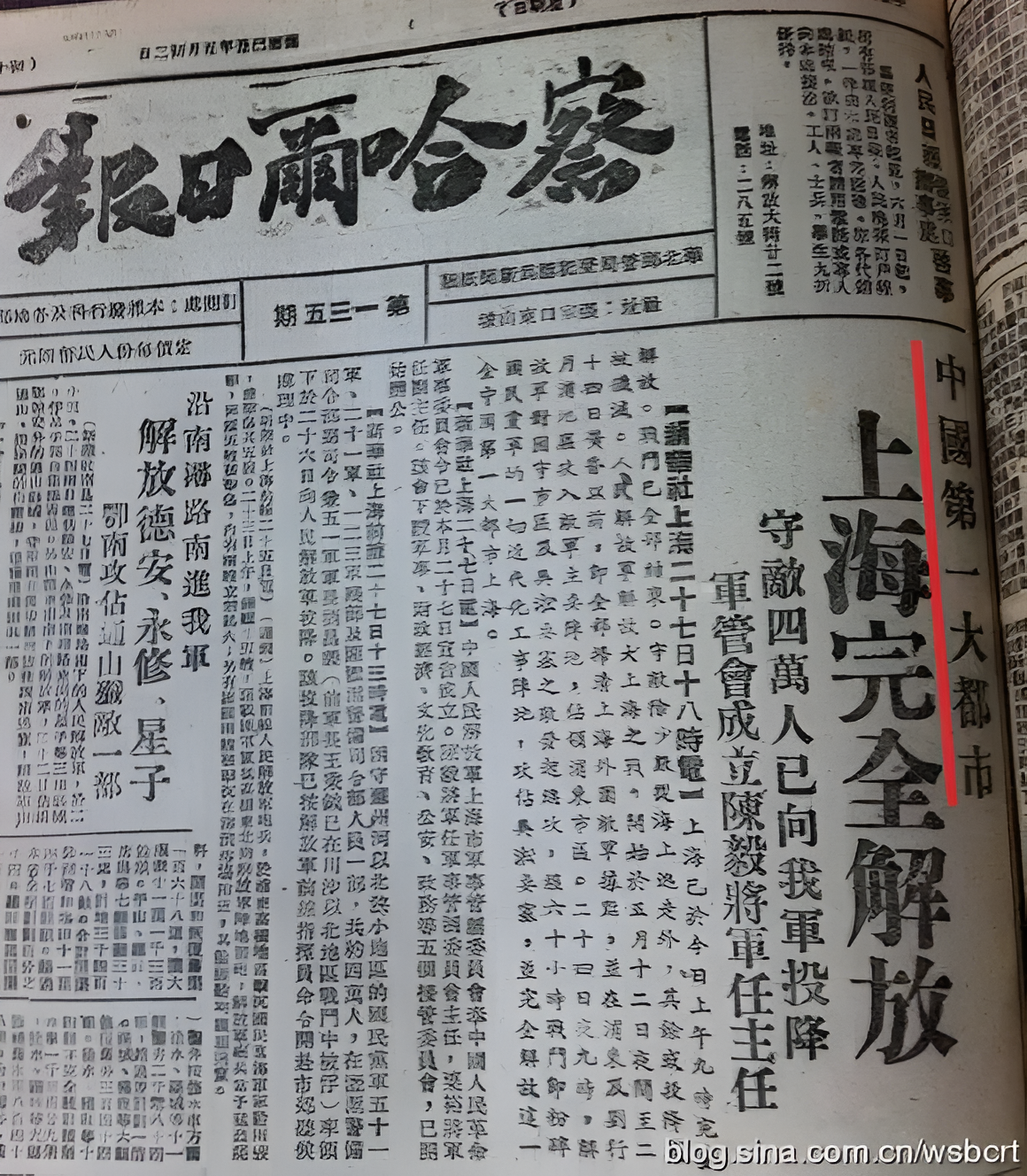

从1949年8月至1950年12月《解放日报》刊发的相关报道看,上海工厂的内迁在时间分布上既具有一定的连贯性又呈现出明显的集中性,尤其是1949年8月至11月和1950年2月至4月间,《解放日报》集中刊登了一批企业内迁的报道,而这正与反封锁、反轰炸背景下上海工厂内迁的两次高潮相对应。

当年铅笔厂广告

1949年8月,上海私营中国标准铅笔厂将半数机器设备迁往哈尔滨建立新厂,成为全市产业界以实际行动响应反封锁六项方针号召的第一家厂。该厂总经理吴羹梅之前在参加民主人士东北参观团过程中,亲眼目睹东北地区工商业发展情形,特别是了解到哈尔滨当地制造铅笔主要原料供应丰富、气候干燥宜于制造铅笔,是建设铅笔工业的理想地区后,决定将半数机器迁往哈尔滨。

时任哈尔滨市市长饶斌得知后,极力促成此事。经过接触,双方在合营形式、分配比例等方面达成意向协议。此后,全市卷烟、火柴、内衣、制药等行业的20多家私营工厂以行动响应内迁号召。9月,私营上海铅笔厂决定部分内迁北平设立分厂,这是上海产业界第二家开展内迁的工厂。截至1949年11月,共有中国标准铅笔厂、上海铅笔厂、寰球内衣织造厂和康乐烟厂4家企业完成内迁任务,国信纺织厂、龙华烟厂、新华烟厂3家正在拆卸机器和装箱待运,另有10余家处于筹备阶段。但随着反封锁各项举措的实施,上海的经济形势有所好转,上海工厂内迁的步伐有所放缓。

从1949年8月至1950年12月短短一年多的时间中,上海工厂积极响应市委、市政府的号召,克服各种困难实施内迁。仅《解放日报》公开报道已经启动内迁或正积极筹备内迁的上海工厂便达52家,涉及卷烟、火柴、铅笔、纺织、制药、机电等10余个行业。其中,除个别工厂如景福衫袜厂虽然“就市场言,已合乎北迁的条件,但制造卫生衫所需的六支纱原料,天津还没有厂家纺制,因此就不得不缓步行动”外,绝大部分工厂企业都完成了内迁。

工厂内迁也对迁入地经济社会的发展和全国工业布局的改善产生了积极影响。对迁入地区而言,上海工厂的迁入不仅能够迅速扩大当地的工业规模,为促进当地劳动生产率的提高、技术革新的开展和技术人才的培养奠定基础,而且能够更好地满足迁入地人民的就业需求,提升他们的生活水平。从当时开封市民对内迁企业的反应中也可以看出内迁工厂对当地经济社会发展的意义:“毫无疑问,这一切给解放不久的开封,增添了活力。不仅仅是填补了开封没有纺织企业的空白,一包包的大棉花包,如何变成了纱,也使许多开封人感到新鲜。三三两两,要跑到厂里看看。眼前的这一切,使开封人实实在在地看到了今后的发展,今后的希望,工业的兴起,这仅仅是开始……”

进一步而言,内陆工业的发展也有利于改变我国工业分布严重不均衡的状况。旧中国3/4以上的工业集中在东部沿海地区,而沿海地区的工业又大部集中在上海、天津、广州等少数大城市及其周围。广大内陆,特别是边疆少数民族地区,几乎没有近代工业。这种状况一直持续到新中国成立前夕。据统计,我国各种大小工厂多设置于沿海口岸,上海、天津、广州、青岛4个城市的工厂就占全国总数的70%,工人数也占全国69%,东北则占有全国半数以上的重工业。上海工厂的内迁在一定程度上助力内陆工业发展水平的提升,从而逐步改变解放初期我国工业布局不均衡的状况。

摘自中共上海市委党史研究室,党史镜报

三线建设,第一个五年计划开始拉开支持全国建设序幕,大量工厂外迁,技术人员人员转移

建国后至1952年,上海为了支援东北和西北建设,输送了大量工程师和技术工人,先后共达9.9万人。1953~1956年,上海支援外地重点建设的工人、技术人员、管理干部达21万多人,其中有2.38万名工程技术人员,8.21万名4级以上熟练技工。1958~1966年,第二、第三个五年计划期间,上海有23.86万工程技术人员和熟练工人支援全国各地建设。60年代起至1977年止,上海机电局先后有近百家企业抽调4万多名职工和近万台设备支援大三线工业建设。

上海金山工人从上海出发

在第一个五年计划时期,出于“沿海紧缩战略”,上海未被列入国家重点投资建设范围,但上海作为全国最大的工业基地和工商业最集中的城市,不仅搞好了本地区的建设与发展,还积极地支援了全国经济建设:

(1)支援国家重点建设,为各地工业生产进行协作。五年内,上海为鞍钢协作生产78种装备;为长春第一汽车制造厂生产43种装备;为玉门油田生产400多种机械配件;为佛子岭、梅山、官厅水库等10余处水利工程,提供40套闸门和100多台启闭机等。还为外地发展纺织工业制造156万枚纱锭的细纱机和5.9万多台自动织布机,以及造纸、印刷、橡胶、制药、肥皂、牙膏等生产设备共1000多种。上海工业为全国提供的机械配套设备有:电站用汽轮发电机56台、26.48万千瓦,交流发电机124.06万千瓦,矿山设备1.1万吨,机床1.89万台,汽车外胎49.9万套。此外,为支援全国农业,1956年上海突击生产了双轮带铧犁25万台。在抗美援朝中,上海担负26000多亿元(旧人民币)的军需生产任务。

(2)为全国市场供应大量商品。五年内,经过商业系统调往各地的工业品202.7亿元。主要商品调出量为:卷烟643万箱、胶鞋2.24亿双、肥皂1025.82万箱、自行车93.57万辆、缝纫机48.24万架、棉布57.55亿米和收音机27.87万台等。全国约有1/3的棉纱、棉布、卷烟,一半以上的药品和日用百货,都由上海供应。

(3)为国家创造外汇。五年中,上海口岸出口商品总值62.8亿元,其中:上海工业品出口28.4亿元,占45.2%,共换回外汇17.44亿美元。上海出口产品品种有:轻工业品340种,纺织品40多种。

(4)为国家积累大量建设资金。五年中,上海各经济部门为国家积累资金189.4亿元,相当于全国 一五 基建投资总额的36%。上海工业企业上缴利润33.8亿元,是同期国家对上海工业投资的6倍。

(5)为国家输送大批建设人才。五年中,上海为国家培养大学毕业生3.3万人、中专毕业生2.5万人。支援外地建设28万人,其中专业工程技术人员3.2万人,熟练工人13.8万人。还陆续将272家轻工、纺织等工厂和一些商业迁往甘肃、河南、安徽等省,支援内陆工业发展。”(注:《上海计划志·一五计划执行结果》,上海市地方志办公室网站资料。)

当时上海总人口700多万,上海对外输送的人口占上海总人口的近30%

上海当年

上海部分外迁工厂现已在全国各地开枝散叶,部分企业已经成长为全国骨干企业

西秦川机床厂——现陕西秦川机床工具集团有限公司

汉口无线电厂——现在武汉中原电子集团有限公司

陕西缝纫机厂——现在是西安标准工业股份有限公司

重庆嘉陵机器厂——现中国嘉陵集团

南京电子管厂

株州机械厂

由上海援建的:

江西钢铁厂

四川钢铁厂

昆明钢铁厂

安徽八五钢厂

江西吉安

庆江化工厂

东风、黎明制药厂

甘肃金川有色金属公司

重庆军工103厂

贵州军工906厂

甘肃白银军工884厂

江西德兴军工701厂

江西9396军工厂...........

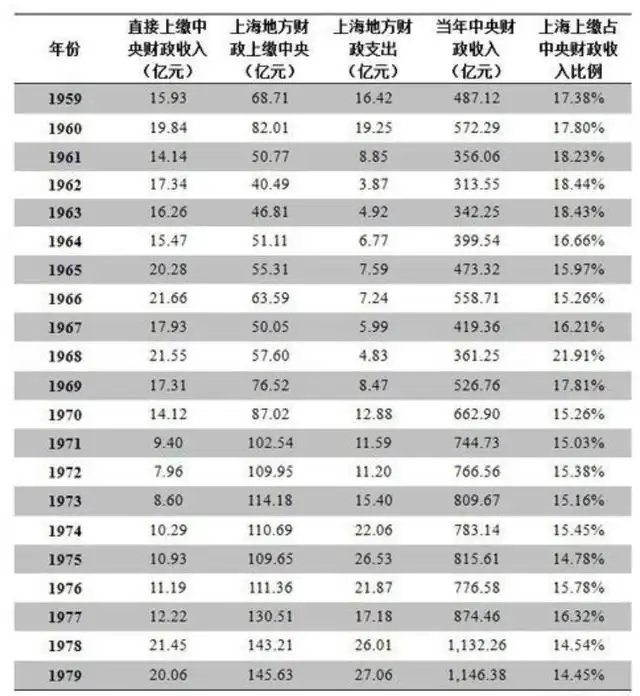

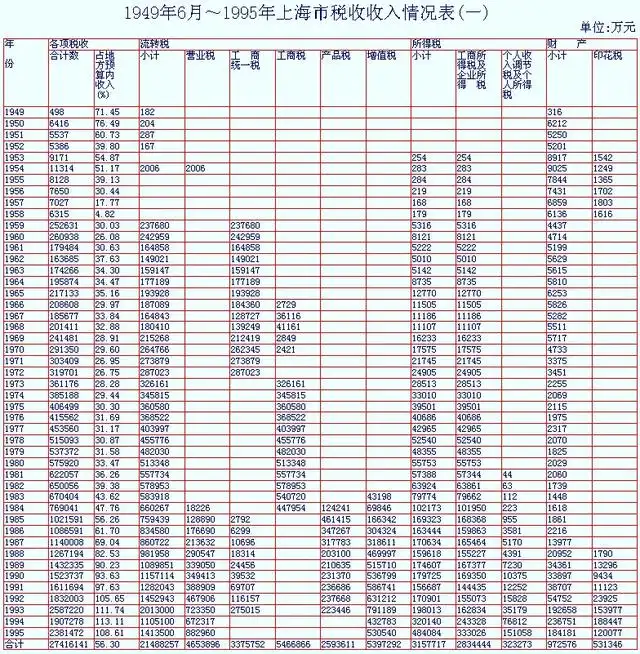

不仅如此,上海上交中央财政数额也是巨大的,为国家的财政收入作出了重大贡献。据《上海财政税务志》,从1949-1990年,上海地方财政收入总计3911.79亿元,其中上交中央支出3283.66亿元,占83.94%。而上海地方财政支出仅占全国的1.65%。很多网友一直说是全国支援了上海建设,但是老上海们的心中都明白一个事实,上海和当时的东北一样支援了全国的建设,1949-1990年期间上海只占中国1%的人口却上缴了全国近3成的税收收入

上海部分税收占中央财政收入比例,来源:《上海支援全国》

数据来源:上海地方志,税务志

交大西迁,拉开支援中西部教学建设的序幕

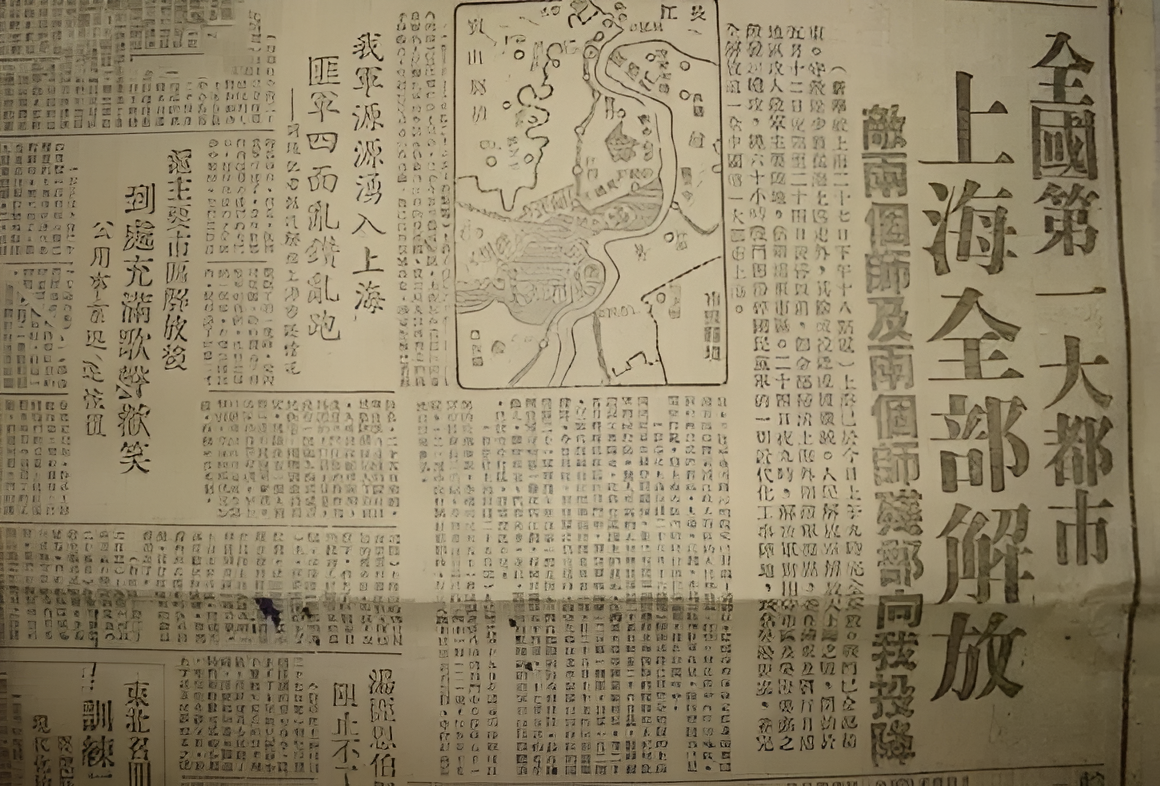

“南洋公学”,中国高等教育的重要起源之一。1896年,洋务派大臣盛怀宣在上海筹款建新式学堂,1897年南洋公学正式创立,1911年改名为南洋大学堂。1921年定名为交通大学上海学校。1937年8月,交通大学划归教育部管辖,更名为国立交通大学。1937年日军占领上海,交通大学不少学生投笔从戎。

1955年4月5日中央作出交通大学内迁西安的重大决定。位于北京的高等教育部根据中央方针,提出并上报国务院《关于沿海城市高等学校1955年基本建设任务处理方案的报告》。该报告中写道:“减少沿海城市高等学校招生任务,相应地扩建内陆学校,提前在内陆增建新校等措施……将交通大学机械、电机等专业迁至西北设交通大学分校,准备在两三年内全部迁出。”

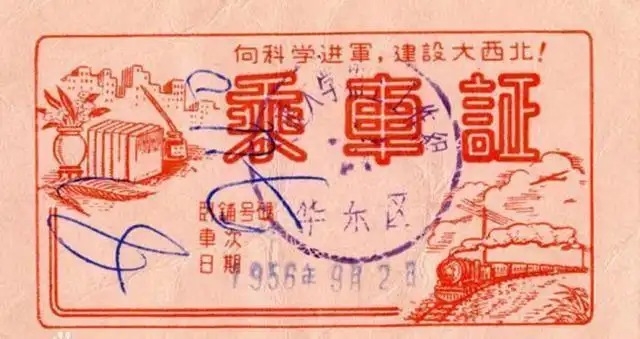

1956年8月10日,对交通大学来说,注定载入史册。第一批上千名交大教职工、家属和学生身背行李,登上了开往西安的专列,历经数年的大规模迁校由此展开。西迁师生员工的车票上,有一行字特别引人注目:“向科学进军,支援大西北!”可见,交通大学的西迁,不是交大一所学校的内部事务,而是国家的重大抉择,具有长远战略意义。

教授们卖掉房产毅然西迁1959年,由于考虑到交通大学上海、西安两个部分规模都较大,距离又远,行政上要实现统一管理,有诸多不便。1959年7月31日,经国务院批准:交通大学上海部分、西安部分分别独立为两所学校,定名为“上海交通大学”和“西安交通大学”。两所学校都为全国重点大学。彭康任西安交通大学党委书记兼校长,谢邦治任上海交通大学党委书记兼校长。至此,迁校历程圆满告一段落。

西迁师范乘车证

致敬,西迁老教授们。

交大西迁开始后又一批知名院校

西北工业大学。

西北工业大学也是一所985高校,同样是坐落于古都西安。不过这西北工业大学没有西交大那般根正苗红,它和上海的关系主要是当初上海的交通大学参与组建了华东航空学院,然后这华东航空学院又西迁,直到组成了西北工业大学。

大连海事大学。

全国沿海的城市一共就那几个,是以能够开办海事大学的城市真不多。而上海就是这不多的城市之一,当初上海有吴淞商船专科学校,还有交通大学,于是就组建了海运大学。此后这大学又外迁到大连,然后在大连被更名为大连海事大学。之后上海虽然又组建了海事大学,但是实力上却是不如大连海事大学的。

以上这几所高校是和上海有着最直接的联系的,上海外迁高校不止三所但是其余的由于历史的愿意或多或少不如上述三所那么根正苗红

同济大学医学院→武汉市,华科大同济医学院;

东南医学院→合肥市,安徽医科大学;

上海船舶学校→镇江,江苏科技大学;

上海美术专科学校→南京,南京艺术学院。

重庆医科大学,上海一医拆分迁建,

蚌埠医学院,上海二医六院迁建。

厦门水产学院,上海水产学院南迁

华东交大也是由上海铁道学院+上海交大、同济大学相关系科迁建。

当然纵观这些学校,基本已经去除了上海外迁的这段历史,翻看报道也只有很小一部分会有迁校的纪念

厦门水产大学纪念上海外迁60周年报道

江苏科技大学纪念上海迁校50周年

安徽医科大学纪念内迁报道

华中科技大学同济医学院,内迁精神报道

新世纪下的对口支援,定向扶贫。支持中西部发展

从1979年起,上海市按照中央的统一部署,承担了对口支援云南、宁夏、新疆、西藏、三峡、青海、贵州等中西部民族省区的任务。

上海市对口支援四川都江堰,三峡重庆库区的万州区五桥移民开发区(原四川省万县市五桥区)、三峡湖北库区的宜昌市夷陵区(原湖北省宜昌市宜昌县),

还对口支援西藏日喀则地区的江孜县、拉孜县、定日县、亚东县、萨迦县,

还对口帮扶云南省文山州、红河州、思茅地区、迪庆州,

对口支援新疆阿克苏地区的阿克苏市、温宿县、阿瓦提县、乌什县。还有莎车。

1979至1982年,上海与云南、宁夏共签订各类协作项目251个,其中技术支援项目236个。云南来上海进行技术考察、培训已达512人次,上海去云南传授技术、现场指导的达312人次;上海教育、卫生系统派出讲学团和教师赴滇讲学、任教,并培训各类人员673人次,其中大学进修教师100人次。

上海有48个企业与宁夏的45个企业建立了对口支援协作关系,并为宁夏36个单位培训技术人员425名,派出23批66名专业技术人员去银川各有关企业进行具体帮助和现场指导,向宁夏提供设备155台(套),图纸、工艺设计、配方等资料45套,派出支宁教师53名。[3]至1987年6月,上海与新疆两地间的经济、技术协作项目已突破300项。

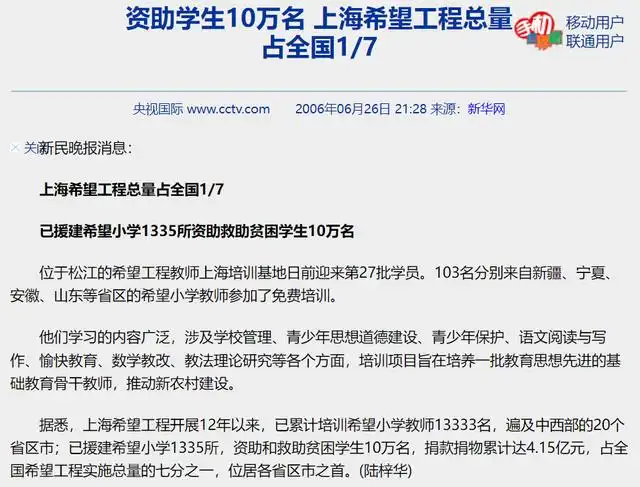

全国1/7的希望工程是上海援助的

2001年—2012年上海共投入无偿援助资金21.96亿元,援建对口支援项目2711个;签署经济技术合作项目444个,协议资金609.23亿元;组织实施人员交流、人力资源培训超过8.5万人次。其中,在西藏日喀则地区,投入资金6.27亿元,援建“安康工程”等帮扶项目331个;在新疆阿克苏地区,投入资金4.15亿元,援建抗震安居房等帮扶项目355个;在云南文山、红河、普洱、迪庆四州市,投入资金8.55亿元,实施整村推进等帮扶项目1803个;在重庆万州和湖北宜昌夷陵等三峡库区,投入资金2.99亿元,实施移民就业基地建设等帮扶项目222个。至2004年8月,上海完成安置三峡移民的任务,共有7519位三峡移民成为“新上海人”。此外,投入82.5亿元,实施对口支援都江堰灾后重建项目117个,三年援建任务两年完成。2010年实施对口支援喀什四县试点项目79个,安排资金1.7亿元。

工作在都江堰的上海建工的建设者,虽然生活条件比较艰苦,但他们为都江堰的明天乐于奉献

2012年至今上海市对口支援力度不断加大,投入资金是“十一五”期间的6倍多。在10个对口地区累计投入财政援助资金135亿余元,实施项目3423个,力度全国领先;选派干部330人次、技术人才2300多人次,组织实施人力资源培训约7.5万人次。启动对新疆克拉玛依干部人才支援工作,深化了对独龙族的帮扶工作。在新疆喀什,投入资金92.34亿元,援建“安居富民”和定居兴牧房等项目772个;

在西藏日喀则,投入资金15.08亿元,援建移民安居工程及相关配套建设等项目462个;在青海果洛,投入资金9.36亿元,援建高原特色农牧业扶持等项目239个;在云南文山、红河、普洱、迪庆四州市,投入资金13.42亿元,援建以水、电、路、气、房为主的新农村建设等项目1624个;在贵州遵义,投入1.62亿元,援建新农村和民生示范帮扶等项目103个;在重庆万州和湖北宜昌夷陵,投入3.23亿元,援建促进移民安稳致富的产业和民生等项目223个。2017年,上海加大帮扶云南的力度,结对关系拓展至昆明、文山、红河、普洱、迪庆、曲靖、保山、楚雄、西双版纳、大理、德宏、丽江、临江等13州市、74个贫困县。

新冠疫情,上海最早出动医疗队支援武汉

2020年武汉疫情爆发,上海援鄂医疗队最早集结出征。1月24日除夕夜,上海52家医院的136名医务人员组队紧急驰援武汉。上海先后派出9支医疗队共1649名医务人员支援武汉,与全国的医疗队同舟共济,日夜奋战,承担救治重任。随着武汉和湖北疫情的缓解,4月10日,最后一批上海援鄂医疗队员完成各项任务,回到上海。

注:摘自中共上海市委党史研究室 黄金平《上海对口支援的历程考察与经验启示》

《上海老歌》,是一部反映上世纪三四十年代的歌坛风貌,以及中国原创歌曲的起步和最初的发展轨迹的系列作品。该系列经过4年整理编撰,对数千张制作于上世纪三四十年代的上海老歌唱片金属模版进行梳理、清洗,最终选择了393首在中国原创歌曲发展中具有代表性的歌曲,利用音频工作站对老歌母版进行修复,尽量去除杂音,加以适当修饰,在保持原汁原味的前提下增强欣赏性。《上海老歌》系列在提供当年原声录音的同时,还配有详实的文字及照片,唱片录制年代和重点曲目的背景,既真实地再现了当年上海乐坛的风貌,也介绍了那个时代名流艺人的成名经历,重现当年远东第一大都市、享有“东方巴黎”之美誉的老上海的风情,使之成为有声有色的三四十年代上海歌坛史。

在收入的393首歌曲中不仅选编了作为上海三四十年代流行乐坛主流的情歌和流行曲,以及象征“美酒咖啡”、霓虹闪烁的都市夜生活的舞曲,更有相当篇幅是反映平民生活与情感的都市民谣及小调,还侧重选取了在民族解放战争中发挥了巨大影响力的抗日救亡歌曲及左翼进步歌曲。这些歌曲雅俗共赏,题材各异,中西合璧,风格多样,是所谓“海派文化”的老上海人文风情的缩影。

出版者: 中国唱片上海公司 Pop songs between 1930s and 1940s in Shanghai

曲目:

CD-01 王人美

CD-01 王人美

.渔光曲 5:47

.关不住的春光 3:08

.铁蹄下的歌女 2:38

.梅娘曲 2:57

.恭贺新禧 5:14

.春回来了 2:50

.小天使 2:59

.卖饼儿 2:35

.芭蕉叶上诗 6:09

.玫瑰花开 3:07

.新毛毛雨 5:57

.雷峰塔影 1:56

.盼郎归 2:57

.春花秋月 5:37

.洞庭月 2:52

.青春的梦 2:36

CD-02 龚秋霞

CD-02 龚秋霞

.蔷薇处处开 3:12

.是梦是真 3:03

.秋水伊人/思母 4:43

.欢迎新年 2:33

.梦中人 2:59

.春 2:58

.莫忘今宵 3:14

.春恋 3:15

.女工歌 2:26

.春风野草 2:43

.丁香树下 2:53

.落难的人 2:49

.白兰花 3:16

.溜冰曲 2:57

.我在呼唤你 2:37

.初阳 3:03

.摇妈妈 3:15

.船歌 2:37

.四季花开 3:24

.宵之咏 2:46

CD-03 白虹

CD-03 白虹

.郎是春日风 3:10

.海恋 3:11

.浪花 2:50

.别走得那么快 2:20

.三年 3:08

.塞外情歌 2:55

.疯狂乐队 2:18

.春怨 2:51

.夜半行 2:42

.雨不洒花花不红 2:28

.春天的降临 2:19

.春之舞曲 2:21

.太平春 2:42

.乘风破浪 2:43

.忘了我吧 2:47

.香岛风月 2:49

.咪咪 2:41

.花之恋 2:21

.勇健的青年 2:25

.莎莎再会吧 2:54

BONUS TRACK:

.祝福 2:14

CD-04 周璇

CD-04 周璇

.天涯歌女 2:27

.夜上海 2:46

.凤凰于飞 2:44

.采槟榔 2:17

.花开等郎来 3:22

.五月的风 2:58

.百花歌 2:52

.月圆花好 2:49

.凤阳花鼓 2:55

.四季歌 2:04

.天堂歌 2:45

.花样的年华 3:01

.一片痴情 3:02

.拷红 3:15

.春花如锦 3:07

.长相思 2:36

.特别快车 3:00

.卖杂货 3:08

.晚安曲 2:53

.何日君再来 5:19

BONUS TRACK:

.风雨中的摇篮歌 2:52

CD-05 姚莉

CD-05 姚莉

.玫瑰玫瑰我爱你 2:24

.踏车寻春 2:42

.风雨交响曲 2:56

.春风曲 2:29

.哪个不多情 3:05

.卖相思 2:36

.是真是假 2:52

.白兰香 2:31

.莺儿飞 3:03

.默默无言 3:01

.西子姑娘 6:18

.可爱的秋天 2:26

.秋的怀念 2:34

.恋 2:31

.重逢 2:47

.等待 2:27

.人隔万重山 2:35

.又一春 2:36

.得不到的爱情 2:55

.哈恰恰 2:47

BONUS TRACK:

.秋雨送相思 2:37

CD-06 白光

CD-06 白光

.如果没有你 2:27

.莫负今宵 2:47

.等着你回来 2:57

.恋之火 2:50

.我是浮萍一片 3:00

.今夕何夕 2:58

.墙 2:24

.葡萄美酒 2:47

.桃李争春 2:56

.魂萦旧梦 2:52

.何处是儿家 2:33

.春 3:04

.秋夜 2:56

.相见不恨晚 3:04

.寒夜的街灯 2:47

.让我走 3:17

.小花 3:01

.怀念 2:39

.四季想郎 3:11

.假正经 2:31

BONUS TRACK:

.细雨绵绵 2:35

CD-07 欧阳飞莺

CD-07 欧阳飞莺

.香格里拉 3:05

.莺飞人间 2:48

.风花雪 2:52

.雨濛濛 3:13

.好时光 2:47

.怀想 3:05

.节食歌 2:27

.记得 2:57

.你去吧 2:57

.梅花操 2:39

.东风多情 2:35

.妈离不了你 3:15

.春天的花朵 2:24

.花月之歌 3:11

.自由的歌唱 3:05

.创造 2:37

.湖上春 2:52

.我不要情人 3:07

CD-08 吴莺音

CD-08 吴莺音

.明月千里寄相思 2:53

.好春宵 2:30

.红灯绿酒夜 2:34

.我想忘了你 2:45

.秋华月满 3:09

.岷江夜曲 2:42

.玫瑰,我为你陶醉 3:00

.爱情永远在身旁 2:22

.听我细诉 3:01

.江南之夜 3:01

.夜莺曲 2:43

.断肠红 3:14

.月落乌啼 2:42

.何必相逢 2:38

.大地回春 2:46

.春风带来烦恼 3:06

.湖畔情侣 2:38

.侬本痴情 2:50

.恨不钟情在当年 2:41

.垄上一朵玫瑰 2:30

BONUS TRACK:

.天边有个你 2:54

CD-09 李丽华

CD-09 李丽华

.谁在我的心头打个结 2:45

.千里送京娘(与姚敏) 2:57

.三个世界 3:06

.落花恨 2:26

.快乐天使 2:53

.墙头草 3:02

.爱人的心(与姚敏) 3:06

.天上人间 2:29

.窗前蜜语 3:13

.西湖春 3:27

.桃花红 2:36

.我的妈妈作主张 3:02

.花月良宵 3:05

.两朵花 2:48

.桃花堤上春风软 2:53

.小山歌 2:45

.群莺飞 2:48

.你也要回头想 3:03

.花荫相逢 2:40

.卖花女 3:12

BONUS TRACK:

.新四季歌 2:41

CD-10 严华

CD-10 严华

.桃花江(与周璇) 2:55

.哈雀雀 2:51

.一个小东西 2:46

.莫记仇 2:50

.可爱的鲜花 3:11

.野花朵朵鲜 3:18

.秋江忆别 3:09

.人海飘航(与白虹) 2:48

.爱如金玉(与白虹) 2:46

.人生多岔路(与龚秋霞) 2:57

.四季问答(与龚秋霞) 2:52

.爱的波折(与李丽华) 3:04

.百鸟朝凰(与李丽华) 3:13

.大地之歌(与梁萍) 2:50

.并肩前进(与姚莉) 3:07

.叮咛(与周璇) 2:58

.扁舟情侣(与周璇) 2:47

.探情(与周璇) 2:46

CD-11 姚敏

CD-11 姚敏

.田园之歌 2:58

.苏州河边(与姚莉) 2:49

.永远不分离(与周璇) 2:30

.花锣花鼓(与李丽华) 2:33

.马来风光(与姚莉) 2:34

.青山绿水 2:53

.春泛街头(与谷莺) 3:02

.迎春歌(与姚莉) 2:53

.女大当嫁(与张帆) 2:34

.星心相印(与周璇) 3:02

.何处是青春(与姚莉) 2:39

.花月佳期(与白虹) 2:45

.乡下人 3:01

.丁个儿铃鼓铛(与梁萍) 3:03

.天长地久(与周璇) 5:33

.苏三(与姚莉) 3:05

.郎情妹意(与李丽华) 2:39

.心心相印(与姚莉) 2:49

BONUS TRACK:

.三轮车夫歌(与姚莉) 2:47

CD-12 李香兰与“三陈”

CD-12 李香兰与“三陈”

.夜来香(李香兰) 3:14

.恨不相逢未嫁时(李香兰) 3:28

.春之颂(陈娟娟) 2:44

.幸福的船(陈娟娟) 2:58

.燕燕(陈燕燕) 3:02

.海燕(李香兰) 2:36

.云裳仙子(陈云裳) 2:56

.听我唱(陈娟娟) 2:52

.我想回家(陈娟娟) 2:19

.花香为情郎(李香兰) 2:46

.春之恋歌(陈云裳) 3:06

.心灵的窗(陈娟娟) 2:51

.黄莺儿(陈燕燕) 2:59

.月亮在哪里(陈云裳、梅熹) 4:27

.忘忧草(李香兰) 2:29

.一夜皇后(陈云裳) 6:09

.小孤女(陈娟娟) 3:10

.第二梦(李香兰) 2:58

CD-13 张帆 张露

CD-13 张帆 张露

.贺新年(张帆) 2:22

.满场飞(张帆) 2:48

.桃花朵朵红(张帆) 2:53

.我还有一线希望(张帆) 2:42

.苏堤春晓(张帆) 2:38

.臭虫歌(张帆) 2:34

.玫瑰花(张帆) 2:53

.我要梦见你(张帆) 2:30

.唱不完的郎(张帆) 2:42

.朦胧月(张帆) 2:29

.叹烟花(张帆) 2:47

.你真美丽(张露) 2:21

.满天星(张露) 2:27

.我要你的爱(张露) 2:44

.春游曲(张露) 2:52

.淑女窈窕(张露) 2:50

.露珠和蔷薇(张露) 2:59

.恨海难填(张露) 2:39

.小巷春(张露) 3:19

.谈爱要小心(张露) 2:38

.退了色的梦(张露) 2:51

.俏冤家(张露) 2:57

BONUS TRACK:

.无语问苍天(张帆) 2:23

CD-14明月巨星(1)

.毛毛雨(黎明晖) 5:28

.新凤阳歌(黎莉莉) 3:17

.桃花江(王人美、黎莉莉) 6:06

.如此繁华(黎莉莉) 2:36

.洋化青年(徐来) 2:29

.妹妹我爱你(黎莉莉) 4:57

.水东流(徐来) 2:44

.桃李争春(黎明晖) 2:36

.红顔军士(黎莉莉) 3:08

.人面桃花(黎明晖) 2:52

.征求女友(徐来) 2:29

.醉卧沙场(黎莉莉) 3:03

.花长好(黎明晖) 2:58

.劳苦农工(徐来) 2:51

.铁马金戈(黎莉莉) 3:00

.老凤阳歌(黎莉莉) 5:13

.特别快车(王人美、黎莉莉) 6:27

CD-15 明月巨星(2)

.麻雀与小孩(黎明晖、白虹、张静)5:00

.钟声(张静、周璇、黎明健) 2:46

.你的花儿(周璇、黎明健) 2:47

.五芳斋(周璇、严华、严斐) 3:02

.爱情与玫瑰(薛玲仙) 2:56

.龙翔凤舞(胡笳) 2:21

.锦城春色(严斐) 2:44

.小小家庭(张静) 2:44

.花木兰(严斐) 2:55

.神女(胡笳) 2:27

.说爱就爱(薛玲仙、严华) 4:37

.南岛傍晚(严斐) 3:34

.杨柳青青(薛玲仙、郑漠) 3:46

.今夜曲(严斐) 2:49

.十字街头(薛玲仙) 2:23

.影城艳史(胡笳) 2:58

.睡的赞美(张静) 3:15

.鸟语花香(严斐) 3:00

.我侬词(张静) 3:08

.寄来的吻(张静) 2:59

CD-16 群星合辑(1)

.春天里(赵丹) 2:42

.长亭十送(张翠红、严华、韩兰根) 3:08

.牧歌(李丽莲、张曙) 2:34

.节节花开(袁美云) 2:58

.湖上之歌(王人美、梅熹) 3:13

.定情歌(金焰、郎毓秀) 3:05

.王老五(蓝萍、王次龙) 2:47

.摇船歌(高占非) 2:25

.龙船曲(袁美云) 2:57

.花花世界(英茵) 2:59

.春风袅娜(陈绮霞) 2:45

.渔村之歌(李丽莲) 5:29

.花开花落(袁美云) 2:39

.夜来香(胡蝶) 2:40

.爱秋香(韩兰根) 3:03

.四季吟(张翠红) 2:58

.今夜曲(宣景琳) 3:04

.湖上悲歌(陈波儿) 2:56

.思君吟(张翠红) 2:27

.侬心许(宣景琳) 3:00

.牧歌(龚秋霞、梅熹) 5:47

CD-17 群星合辑(2)

.看着我(逸敏) 2:26

.我的冤家(逸敏) 2:29

.同是天涯沦落人(逸敏) 2:38

.湖畔良宵(逸敏) 2:36

.常在我心中(逸敏) 2:50

.骑马到松江(白云) 2:37

.牛背情歌(白云) 2:42

.上海小姐(张伊雯) 2:41

.丹桂飘香(都杰) 3:08

.荒唐浪子(陈琦) 2:42

.海的怀念(佩妮) 2:51

.哈哈镜(佩妮) 2:42

.丰年(佩妮) 2:53

.星和月(金溢) 3:15

.恋痕(金溢) 3:03

.爱的流连(曼萍) 3:15

.少年的我(梁萍) 3:01

.昭君怨(梁萍) 3:24

.春来人不来(梁萍) 3:08

.蔷薇和玫瑰(梁萍) 2:54

BONUS TRACKS:

.倚窗情歌(张伊雯) 2:37

.小姐变太太(金溢) 2:19

CD-18 学院派歌手合辑(1)

.关不住了(周淑安) 2:55

.安眠歌(周淑安) 3:03

.天伦歌(郎毓秀) 3:22

.早行乐(郎毓秀) 2:20

.飘零的落花(郎毓秀) 3:10

.岂有这样的人我不爱他(郎毓秀) 3:07

.新婚的甜蜜(郎毓秀) 3:00

.西湖春晓(郎毓秀、胡然等) 2:36

.我们的家乡(郎毓秀、蔡绍序) 2:40

.满园春色(郎毓秀、蔡绍序) 2:56

.千里吻伊人(蔡绍序) 5:32

.教我如何不想他(斯义桂) 3:16

.狂欢之夜(黄友葵等) 2:41

.三轮车上的小姐(云云) 2:56

.今夜的街灯(云云) 2:47

.无名氏(云云) 2:47

.简单的生活(云云) 2:29

.我为你歌唱(云云) 2:50

CD-19 学院派歌手合辑(2)

.郊游(喻宜萱) 3:05

.慈母心(喻宜萱) 3:02

.长城谣(周小燕) 2:54

.红豆词(周小燕) 2:50

.BONUS TRACKS:

柳条长(周小燕) 2:52

.思乡(应尚能) 2:20

.山中(伍伯就) 3:00

.壁画词(伍伯就) 2:45

.今夜又是好月亮(路明) 2:44

.黄浦江(路明) 3:04

.樵歌(黄飞然、白虹) 3:04

.哪一天回家乡(黄飞然) 3:10

.初恋女(黄飞然) 2:39

.海上(黄飞然) 3:11

.我自从遇见你(黄飞然、白虹、姚莉、黄颖仪) 2:38

.热情的眼睛(黄飞然) 2:47

.起誓(黄飞然、欧阳飞莺) 3:10

.青春舞曲(黄飞然) 2:36

CD 20左翼进步歌曲

.义勇军进行曲(袁牧之、顾梦鹤) 2:48

.救亡进行曲(李智勤等) 2:58

.思故乡(沙蒙) 2:30

.热血(金山、姚萍、塞克) 3:00

.大路歌(金焰、郑君里等) 2:37

.告别南洋(金焰) 2:51

.开路先锋(金焰等) 2:43

.慰劳歌(袁美云) 2:18

.新女性歌(陈燕燕、黎莉莉等) 5:55

.搬夫曲(张曙等) 2:57

.抗敌歌(胡蝶、高占非) 2:55

.码头工人歌、苦力歌(森森歌唱团) 2:28

.十九路军(胡蝶) 2:36

.向前走(谈瑛) 2:27

.自由神之歌(王莹) 2:57

.毕业歌(袁牧之、陈波儿等) 2:31

.黄河之恋(施超) 2:33

.大无畏歌(袁美云) 2:16

.大众的歌手(辛瑞芳) 2:58

[0:00] 相思河 Missing By the Riverside

[2:24] 昨夜你对我一笑 Smile At Me Last Night

[5:15] 明月千里寄相思 The Moon Tells My Love

[8:27] 如果没有你 If Without You

[10:47] 采槟榔 Picking Betel Nuts

[15:00] 夜上海 Shanghai Night

[19:14] 月光小夜曲蔡琴 Moonlight Serenade

[23:37] 给我一个吻 Give Me A Kiss

夜上海 Shanghai Nite

天涯歌女 Vagrant Singing Girl

花好月圆 Blooming Flower and Full Moon

月光小夜曲 Moonlight Serenade

五月的風 May Wind

香格里拉 Shangri-La 落花流水

Falling Flowers and Flowing Water

我家在哪裡 Where is My Home

給我一個吻 Give Me A Kiss

蘇州河邊 Over the Suzhou River

[0:00] 敲敲门 - Knocking at Your Door

[3:14] 落花流水 - Utterly Routed

[7:00] 上日拉 - Shangrila

[10:54] 流浪的歌女 - Vagrant Singing Girl

[14:50] 五月的风 - Winds of May

[18:33] 夜来香 - Evening Primrose

[21:55] 十个迹象 - Ten Signs

继中国比亚迪之后,长城集团现在也宣布今年将把部分车型带到欧洲,已与德国最大的汽车经销商之一埃米尔弗雷集团(Emil Frey Group)建立了合作关系。中国车企想推出的绝不只是廉价车型:从小型电动车到中档SUV再到运动型轿车,中国品牌想涉足所有细分市场。在中国,这些汽车制造商长期以来一直主导着国内市场。在中国最畅销的电动汽车中,外国车型很少。

以下是八款正在进入欧洲市场的中国车型:

一、比亚迪唐。这款SUV2021年初已在挪威上市,预计2022 年进入德国。这家中国车企未透露价格。在挪威该车型售价57760欧元,绝不是便宜货。该车型的技术关键数据具备说服力:凭借自产的86.4千瓦时电池,承诺续航里程超过400公里,并且该车型寒冷时表现特别好:根据挪威汽车俱乐部 NAF的一项研究,该车型续航里程损失甚至低于特斯拉model Y。

二、比亚迪SEAL。这是一款204马力的入门级轿车,在中国本土市场上,比售价约32,000欧元的特斯拉Model 3便宜得多。但即使是后轮驱动的入门级版本,也配备61.4千瓦时电池,承诺续航里程可行驶550 公里。制造商承诺,使用更大的电池版本(83 kWh),远程版本的续航里程可达700 公里,还提供全轮驱动。与特斯拉一样,电池将直接安装在车身中。4.80米长的电动车也提供了足够的空间。据该公司称,该车型可能会在今年年底之前开放订购,德国应该是该车型首批进驻的欧洲市场之一。

三、名爵4纯电动。这个前英国传统品牌已经归入中国汽车巨头上汽集团多年,目前正在欧洲推出电动汽车卷土重来。凭借名爵5 和名爵 ZS EV 等车型,该公司上半年在德国的汽车销量超过本田或捷豹等品牌。名爵4主要针对中产阶级。这款紧凑型车型的长度为 4.27 米,直接与大众ID.3竞争。制造商尚未透露价格,预计约为30000欧元,应该比大众便宜。有两种电池可供选择:51千瓦时电池的续航里程可达350 公里,64千瓦时的续航里程可达450 公里。名爵4 计划于 2022 年底投放德国市场。

四、蔚来ET7。蔚来这家中国制造商希望与高端品牌竞争。该品牌的旗舰产品是与特斯拉 Model S 和保时捷Taycan 相当。强大的648马力系统输出,可在 3.9 秒内将汽车从零加速到 100 公里/小时。该制造商还希望首次安装可串联使用的固态电池,其他制造商仍在研究这项技术。100度电应保证续航可达700公里,最高时速可达200公里。但德国客户可能要等到 2024 年才能买到电动汽车的顶级版本。

五、欧拉猫。长城汽车计划于2022年在欧洲推出一款可爱的紧凑型汽车,自信地将价格定在3万欧元左右,与电动Mini Cooper SE 或欧宝Corsa-e 相当。4.20 米的设计长度甚至比欧洲的两个竞争对手略大。其他技术数据也令人印象深刻:制造商承诺续航里程为 400 公里,至少使用63 千瓦时的大电池。但即使是入门级,也能提供300 公里的续航里程。在连接性方面,配备停车传感器、20.5 英寸的触摸屏,甚至还有用于智能助手的雷达系统。

六、长城WEY COFFEE 01

2021年,来自中国的高端品牌长城在慕尼黑IAA上大放异彩,推出WEY COFFEE 01,应该针对中上阶层。但处境艰难:一方面,插电式混合动力车的购置补贴正在取消,另一方面,该细分市场竞争激烈。预计WEY COFFEE 01的起售价约为50,000 欧元。

但纯电动车型配置高于大多数竞争车型。据称,这款SUV只需为41千瓦时的电池充电一次即可行驶150 公里。系统输出功率达450 hp,可在 5 秒内从0加速到 100。长城标准配置中还包括360 度视野、LED 灯和智能连接解决方案。

七、小鹏 G3 和 P7。小鹏汽车的紧凑型 SUV也已经在挪威上市,当地售价34,000 欧元,很有竞争力。不仅有66.5千瓦时的电池和197 hp的驱动器,在安全方面,碰撞测试中也表现出色。该车型于2023年开始进驻中欧计划,将与大众ID.4 和特斯拉 Model Y 竞争。

除了G3,小鹏还在挪威销售 P7,这是一款435 马力、全轮驱动和可选鸥翼门的运动型电动轿车。该模型的起价为 46,000 欧元,也可能会来到德国。

八、极氪001。中国制造商吉利已凭借领克01登录欧洲市场已有一段时间。据中国媒体报道,极氪001以领克0概念车的名义首发,可能会在 2023 年登陆欧洲。它是第一个在 SEA 平台上设计的车型,新的 Smart #1也是基于该平台。

从视觉上看,有些人认为该中国车型是保时捷Panamera 的翻版。而在中国,它的销量已经超过2万辆,在销量排名中位居第二。其技术细节令人信服:其入门级车型在中国的售价为39000 欧元, 但续航里程超过700 公里。极氪还提供三种版本和两种电池尺寸:86千瓦时和 100 千瓦时。虽然两款全轮驱动车型的续航里程较低,但可在不到4秒的时间内从零加速到100并且充电时间很快。

资料整理自德国"商报"网站,本公众号不为其真实性负责,文中观点仅供参考。

关注中德经贸合作

关注微信公众平台

中德商务通

长按关注

东风夜放花千树,更吹落、星如雨。宝马雕车香满路。凤箫声动,玉壶光转,一夜鱼龙舞。

蛾儿雪柳黄金缕,笑语盈盈暗香去。众里寻他千百度,蓦然回首,那人却在,灯火阑珊处。

译文

东风吹开了元宵夜的火树银花,花灯灿烂,就像千树花开。从天而降的礼花,犹如星雨。豪华的马车在飘香的街道行过。悠扬的凤箫声四处回荡,玉壶般的明月渐渐转向西边,一夜舞动鱼灯、龙灯不停歇,笑语喧哗。

美人头上都戴着华丽的饰物,笑语盈盈地随人群走过,只有衣香犹在暗中飘散。我在人群中寻找她千百回,猛然回头,不经意间却在灯火零落之处发现了她。

注释

青玉案(qīng yù wǎn):词牌名。调名取于东汉张衡《四愁诗》“美人赠我锦绣段,何以报之青玉案”诗句。又名“横塘路”“西湖路”,双调六十七字,上下阕各五仄韵,上去通押。

元夕:夏历正月十五日为上元节,元宵节,此夜称元夕或元夜。

花千树:花灯之多如千树开花。

星如雨:指焰火纷纷,乱落如雨。星,指焰火。形容满天的烟花。

宝马雕车:豪华的马车。

“凤箫”句:指笙、箫等乐器演奏。凤箫:箫的美称。

玉壶:比喻明月。亦可解释为指灯。

鱼龙舞:指舞动鱼形、龙形的彩灯,如鱼龙闹海一样。

蛾儿:古代妇女于元宵节前后插戴在头上的剪彩而成的应时饰物。

雪柳:原意为一种植物,此处指古代妇女于元宵节插戴的饰物。

黄金缕:头饰上的金丝绦。

盈盈:声音轻盈悦耳,亦指仪态娇美的样子。

暗香:本指花香,此指女性们身上散发出来的香气。

他:泛指第三人称,古时就包括“她”。

千百度:千百遍。

蓦然:突然,猛然。

阑珊:暗淡;零落。

旗袍是一个我们都不会陌生的名字,作为中国女性的传统服装,旗袍在中国更是有着非常悠久的历史。要说旗袍最引人注目的,可能就是两旁的开叉了吧,我们从旗袍这个名字中就能够知道,这种衣服最开始的时候是旗人穿的衣服。

旗人就是我们说的满族人,在他们这个部落中,都很擅长骑马,所以最初这件衣服两端的开叉,就是为了让人们方便骑马,那时候的旗袍也不想现在这样,是非常宽松的无论是骑马还是劳作,都不会有什么妨碍。

后来这种服饰因为有着一种独特的美感,被不少的汉族女人喜欢并加以改进。时间在变,人们的审美观念也在发生着一定的变化,本来很宽的旗袍,变得越来越贴身,越来越窄。能够更好展现出女人的曲线美。

不过在旗袍中,有一个设计却是始终没有变过的,那就是裙子的两边会有叉。这个开叉正好能够展现女人的婉约美,有一种若隐若现的美感。并且还有一个更加实际的作用,就是为了方便女人上厕所。因此这个叉就被保留了下来。

旗袍开叉高度也是有说法的,否则就会容易引起误会,合适丝袜高度既方便了自己出行生活,也展现了自己若隐若现的腿部,又将女性欲说还休的美展现恰到好处。

综上所述,可以归纳为以下几点:

第一个原因是为了让女性可以自由的活动。因为旗袍一般是很修身的衣服,如果没有两边开叉的话,恐怕很多人穿上它在配上高跟鞋,走起路来是估计要摔跤的吧。

第二个原因是为了展现女性的优美线条。中国女性讲究的是含蓄的美,两边开叉的话,女性走起路来大长腿会有一种若隐若现的美丽,女性还可以根据自己的情况来选择合适的开叉高度。

第三个原因是方便上洗手间。女性去卫生间解决个人的生理需求,这样子也不容易摔倒,或者是弄脏自己的衣服,还是很合适的。

在清朝穿旗袍,看着非常优雅,适合有一定地位的、不用干杂活的贵妇穿,因为经常干活的话,难免经常骑马,穿旗袍就不方便。尤其是部落相对稳定时候,没有激烈的斗争,则身份高的女性穿着旗袍坐在帐篷里,或者就在帐篷周边活动,步行就可以了,根本不用骑马,所以这些地位高的女性就更适合穿旗袍。在清朝早期,旗袍的开叉高度,跟女性的地位有关,地位越低,就开的越高,地位越高则旗袍开叉越低,也就是旗袍的开叉高度跟女性地位高低成反比。固曰:清朝女性的旗袍的开叉高度取决她的地位和干活的动作幅度。

当然到了近代,旗袍开叉的高度则完全取决于女性想要的对男人视觉的冲击程度了,想必大家都意会得到。

(转载: 作者佚名,略有删节)

“我们很高兴与世界领先的中国电池制造商宁德时代的合作再上新台阶,该合作关系将助力我们推进‘电动为先’和可持续发展的战略。” 唐仕凯表示,我们坚信,这样的合作将有利于戴姆勒加速创新,保持技术领先地位,不断满足客户需求。

双方明确的研发目标包括缩短研发周期,通过提高能量密度以大幅增加电池的续航里程,并减少充电时间。据了解,配备宁德时代电池模组的豪华纯电轿车EQS将于明年交付客户,其续航里程将超过700公里(WLTP标准),充电速度比现有车型快一倍。

梅赛德斯-奔驰与宁德时的战略合作伙伴关系再上新台阶。昨日(8月5日),梅赛德斯-奔驰与宁德时代宣布,深化双方在动力电池技术领域的合作,双方将共同开发高新电池技术,支持梅赛德斯-奔驰车型阵容的大规模电动化。梅赛德斯-奔驰正加速推进其“电动为先”战略,而锂离子电池技术领导者宁德时代将为其提供符合碳中和标准的先进电芯、模组及电池系统。

据了解,双方协议的内容涵盖了各领域的动力电池技术,包括为梅赛德斯-奔驰乘用车产品提供电芯及模组,为梅赛德斯-奔驰轻型商务车产品提供整体电池系统,并将具备前景广阔的创新技术指标。此外,协议内容还包括宁德时代为部分项目提供的CTP(无模组电池包)设计,其省去了传统电池模组,将电芯直接集成到电池包。

“戴姆勒将继续通过携手实力强劲、创新进取的合作伙伴们,推进包括电动出行在内的未来战略,以进一步提升全球竞争力、加速创新。在中国,多年来我们已与业内领军者及科技公司建立起深入的伙伴关系。得益于此,戴姆勒不仅保持了长足发展的良好势头,同时提高了从生产到采购、研发的效率。”戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯表示,“现在,我们很高兴与世界领先的中国电池制造商宁德时代的合作再上新台阶,该合作关系将助力我们推进‘电动为先’和可持续发展的战略。我们坚信,这样的合作将有利于戴姆勒加速创新,保持技术领先地位,不断满足客户需求。”

戴姆勒股份公司董事会成员、负责大中华区业务的唐仕凯

宁德时代创始人、董事长兼首席执行官曾毓群博士表示:“梅赛德斯-奔驰是宁德时代特殊并重要的合作伙伴。我们很高兴可以进一步扩展、升级这一合作,这对促进双方的未来发展均有裨益。梅赛德斯-奔驰在130多年前发明了汽车,并以无数创新技术推动着汽车行业的发展。其与宁德时代锂电专业与经验的结合,将成为双方电动化战略的一个里程碑。我们合作开发并提供可靠且有竞争力的电动化解决方案,共同推动全球汽车电动化进程。”

宁德时代创始人、董事长兼首席执行官曾毓群博士

电池系统高度复杂,电芯是其核心所在,其化学体系对电动汽车的性能、续航里程和使用寿命都有着关键的影响。通过与宁德时代的战略合作,梅赛德斯-奔驰将推进现在及未来对一流锂电池技术的开发。双方已经开始下一代电池的研发工作,研发成果将应用于梅赛德斯-奔驰未来几年推出的新车型中。

双方明确的研发目标包括缩短研发周期,通过提高能量密度以大幅增加电池的续航里程,并减少充电时间。为提高电动车在豪华车市场对客户的吸引力,双方设置了很高的目标,配备宁德时代电池模组的豪华纯电轿车EQS将于明年交付客户,其续航里程将超过700公里(WLTP标准),充电速度比现有车型快一倍。

“我们致力于在电池技术领域引领未来,为此,我们将结合自身研发专长和勇于创新的合作伙伴们的优势。通过集成先进的电池系统,我们将打造拥有出色的续航里程、充电速度、安全性及可持续性的豪华车。与宁德时代的合作将助力我们加速向碳中和的转型。”戴姆勒股份公司负责集团研发的董事会成员、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会成员兼首席运营官马库斯·谢弗表示,“宁德时代将成为梅赛德斯-奔驰的一家头部供应商,保障下一代EQ产品未来几年的电池供应。”

戴姆勒股份公司负责集团研发的董事会成员、梅赛德斯-奔驰股份公司董事会成员兼首席运营官马库斯·谢弗

梅赛德斯-奔驰和宁德时代均致力于在实现可持续发展最大化的同时,开发生产在质量和性能方面均有一流表现的动力电池。

梅赛德斯-奔驰和宁德时代的战略合作还将进一步加速高新电池技术在德国的产业化发展。随着宁德时代图林根工厂的建设推进,宁德时代正在建立与完善欧洲的服务体系,为梅赛德斯-奔驰提供更具竞争力的产品以及更稳定的电池供应。梅赛德斯-奔驰可以从宁德时代图林根工厂采购电池,也进一步提高了其供应链本土化采购率。

动力电池生产的本土化是梅赛德斯-奔驰股份公司电动化战略取得成功的重要因素,也是灵活且高效地满足全球电动汽车需求的关键要素。梅赛德斯-奔驰在全球市场上从不同的合作伙伴采购动力电池电芯和电池组。为保持竞争力,梅赛德斯-奔驰将继续构建平衡的供应商组合。

在全球生产网络中,梅赛德斯-奔驰专注于高能效电池系统的生产,并在世界各地积极布局动力电池生产网络——未来,这将包括位于三大洲、七个地点的九家工厂。

大约在1922年,一位出生在克里米亚的犹太青年Sioma Lifshitz,与家人来到上海,这次迁徙是为了远离「十月革命」后的苏联。学会中文后,Sioma Lifshitz给自己取了个中文名字——沈石蒂。最初,他在上海做些杂工,站稳脚跟后,他开始以拍照维生。

1927年,这位犹太摄影师Sam Sanzetti在南京路73号开设了自己的第一家影楼,随后陆续扩展成了4家。现在看到的这两百多张照片,应该拍摄于1930年到1950年间。 「我一生中最愉快、最欢乐的时光都在上海,在上海那段五光十色的岁月,只有我的照片可以见证。」Sam Sanzetti晚年回忆起他在上海度过的美好时光时曾这样说道。 1986年,这位摄影师在以色列逝世。

他最早的顾客是在上海的外国人,后来名声渐响,中国富豪、社会名流、电影明星上门,照相馆红了起来,最鼎盛时,他在上海有4家照相馆,11间工作室,雇佣了31个职员。

1948年以色列国成立,上海的大部分犹太人都离开了,但沈石蒂仍继续在上海经营照相馆,沈石蒂是上海坚持到最后的100名犹太人之一。留下的原因不难猜到,年届半百的他,爱上了一个还在读大学的年轻女孩,名叫南希。

随后中国开始搞「公私合营」,沈石蒂不了解照相馆该如何改造,1955年,他把自己的照相馆卖给中国人,然后去一家英语学校教摄影。 1957年,他决定离开生活了三十五年的上海,坐船前往以色列特拉维夫,他是一个人走的,据说是他没有被允许带走南希,离开后也无法再得到她的消息。

此后,沈石蒂一直生活在以色列,并在那再次结婚,1987年去世。他的继子说,沈石蒂晚年经常怀念以前老顾客、黄包车、油条,还有甜甜的上海菜。沈石蒂很享受上海的生活,他曾说:我的人会去所有地方,到所有场合,我们拍过船只的水手、士兵、贵族、剧院的演出和演员、夜总会的歌舞表演和宫殿。

这个故事本来早已被历史淹没,但最后又发生了神转折。 2011年,上海社会科学院犹太研究中心主任潘光在以色列访问,偶尔知道了沈石蒂,并联系上了他的家人,和他收藏的两万多张上海老照片,里面有电影明星周璇和胡蝶,有当时上海的一些达官贵人,和很多不知名的普通人。

2011年10月24日,这批偶然被发现的两百多张人像照片开始陆续在以色列驻沪总领事馆的官方微博上亮相。因为年代久远,照片上大多数人物的名字都没有被记录下来。

再后来,通过潘光的推荐,以色列驻沪总领事馆通过微博,找到这些老照片中的五位当事人。现在,这批照片已经结集出版。

这些旧时光里的美人,幸好以这种形式存留下来了。 这位犹太人镜头下的民国美女,给人一种不一样的优雅感。

第一张作为封面的图片是Sam Sanzetti 1927年在上海南京路开的摄影馆中,为一名不知名的上海女子拍摄的照片,并亲自做了后期调色。没有矫揉造作,只有赏心悦目,风情四溢。其用光和角度,以及对人物眼神和内心的把握,直至现在都可以作为摄影的范例。

这张完全可以被视作摄影艺术作品中的女主角,其真姓实名已经无法得知,穿着的旗袍也非常普通朴素,但其表现出来的高贵优雅的气质、从容恬淡的风度,让人久久难以离开视线。(Quelle:facebook)

犹太摄影师沈石蒂作品选

2011年10月24日,以色列驻上海领事馆的微博上出现了一段话:

今天开始我们会陆续放上一些老照片,所有照片都是上世纪20年代居住在上海的一个犹太摄影师沈石蒂(Sam Sanzetti)所拍摄的。因为年代久远,照片上的人物的名字都没有被记录下来。如果你看到照片上有你认识的人,或许就是你的祖父、祖母,请让我们知道。

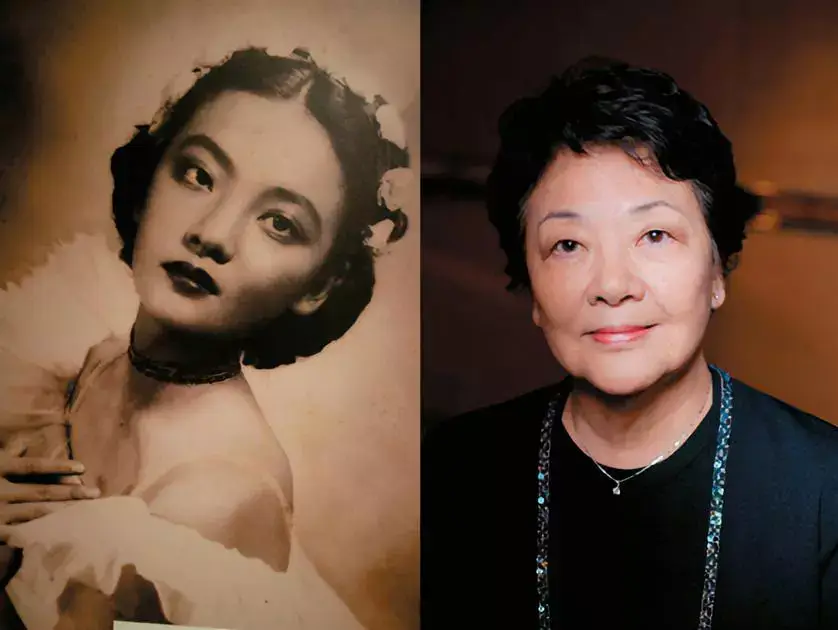

“那时我17岁,当天我穿着新做的芭蕾舞服参加完一场演出,想为即将上大学的自己留个纪念,于是第一次去拍了这样的‘艺术照’。可能是他看到我会跳芭蕾舞很高兴,他也没有刻意指导,只叫我随意摆出各种芭蕾造型。我只记得明亮的灯光打在自己脸上的感觉。”当年的“芭蕾舞女孩”、如今74岁的洪落霞女士曾在采访中这样说。

“那时很多照相馆拍出的照片都十分雷同,都是一个花哨的背景。沈石蒂的照片非黑即白,却能展现人物最美的一面。我以后拍的照片都不如这张。”

拍摄这张照片的时候,17岁的洪落霞穿着崭新的舞蹈服,在沈石蒂的鼓励下自由地跳舞。如今半个世纪过去了,青涩的容颜不在,岁月沉淀下的气质却愈加明显。

照片中的民国女子,容貌和姿态倒是其次,气质与优雅最令人深爱,眉目间的一缕温婉和精致,是我们这个时代再也找不回的大气。有人说,那“是从静中养出来的。临花照水,自有一种风韵。即便艳丽,亦是锦缎上开出的牡丹,底子里还是一团静气。”

01

1922年,一个名为Sioma Lifshitz的犹太青年随父母到达了上海。他还不到20岁,生于俄罗斯,父亲是名中学教师,母亲则是全职太太。那时正值十月革命后不久,大批犹太人从统治亚欧北部的广袤国度向外转移,其中一部分便转移到了中国东北部。Sioma Lifshitz一家是这次移民潮中的普通一家。他们先是到了哈尔滨,后来又向南到了上海。抵沪后,Sioma Lifshitz便为自己换了个更易发音的名字Sam Sanzetti,懂中文后,他拥有了一个中文名字——沈石蒂,这两个名字后来伴随了他一生。

和许多初到上海的犹太人一样,沈石蒂两手空空,一无所长。据潘光教授研究,他最初在一家美国人的照相馆外擦皮鞋,老板觉得他勤恳可靠,便雇他在照相馆打杂。这个有心的“小学徒”于是在照相馆学会了照相技术。但据莫舍·德克斯勒说,沈石蒂晚年告诉他,初到上海时,他在工厂做工,年纪稍大一点,便开始以摄影为生。

无论如何,到1927年时,掌握了娴熟的人像拍摄技巧的沈石蒂自立门户,在南京路73号开设了“ 上海美术照相馆”。南京路是当时上海最繁华的路段,毗邻外滩,也是当时上海照相馆云集之地。

上海是个很不寻常的城市,充满了变化和喧嚣。这又是个熙熙攘攘的城市,有骗子,有小偷,有奴隶。这还是一个有着无数种色彩和无数种气息的城市,又脏乱,又绚丽。所有东西都那么有趣,那么令人称奇。

沈石蒂在上海

1928年11月,由美国柯达公司出版的《摄影室之光》杂志的封面,选用了沈石蒂拍摄的一名东方女子的照片。杂志中介绍了这位年仅26岁的摄影师。它写道:

沈石蒂在之前的旅途中就爱好摄影,到上海后,他的照片无意间被本地一位摄影师看到,便让沈石蒂去到他的工作室当学徒。在一位美国商人资助下,沈石蒂开了自己的小照相馆,很快就有能力搬到了一个更好的地段,租下一家更宽敞的店面。现在,这位只有5年从业经验的野心勃勃的年轻人正在为发展包括总店在内的4家分店而努力,他仍然渴望旅行,但又苦于没有助手能代替他工作,维持住这家照相馆的声誉。

南京路73号,沈石蒂美术照相馆

02

在上海35年的时间里,沈石蒂拍下了两万多张照片。

他的拍摄很少用复杂的布景,但用光颇为讲究,有点像古典主义学院派的用光方法,人物身后都有一片晕染感觉的光亮,这也使得他的照片总是给人唯美、梦幻的感觉。

而他的色彩运用也极为惊艳,通过在相纸上手工着色,将照相技术和绘画技术完美结合,故而照片纹理细腻,色彩自然,有着油画般的质感。

这些照片,在今天看来仍然是光彩照人。沈石蒂也因此记录下了上海历史上一个特殊的时期。那个时代的魅力和风格,是无法再现的。

沉静而魅惑,古典隐含性感,穿旗袍的女子永远清艳如一阕花间词。眉宇之间的大气端庄是多少PS和整容都学不来的。

时评人羽戈曾在文中写道:

看看现时代的知识人,大都长了一张体制化的脸,他们的气质,介于官僚气、市侩气与流氓气之间,独独欠缺与其身份匹配的文气。倘令他们穿上民国衣衫,置于《青年》或“新月”团体,不消一眼,便能辨识其人来自现代。

而在沈石蒂的照片里,那些文人无论是着长褂还是穿西装,思想无论是激进还是守旧,都能感受到独立于时代的那份风骨。

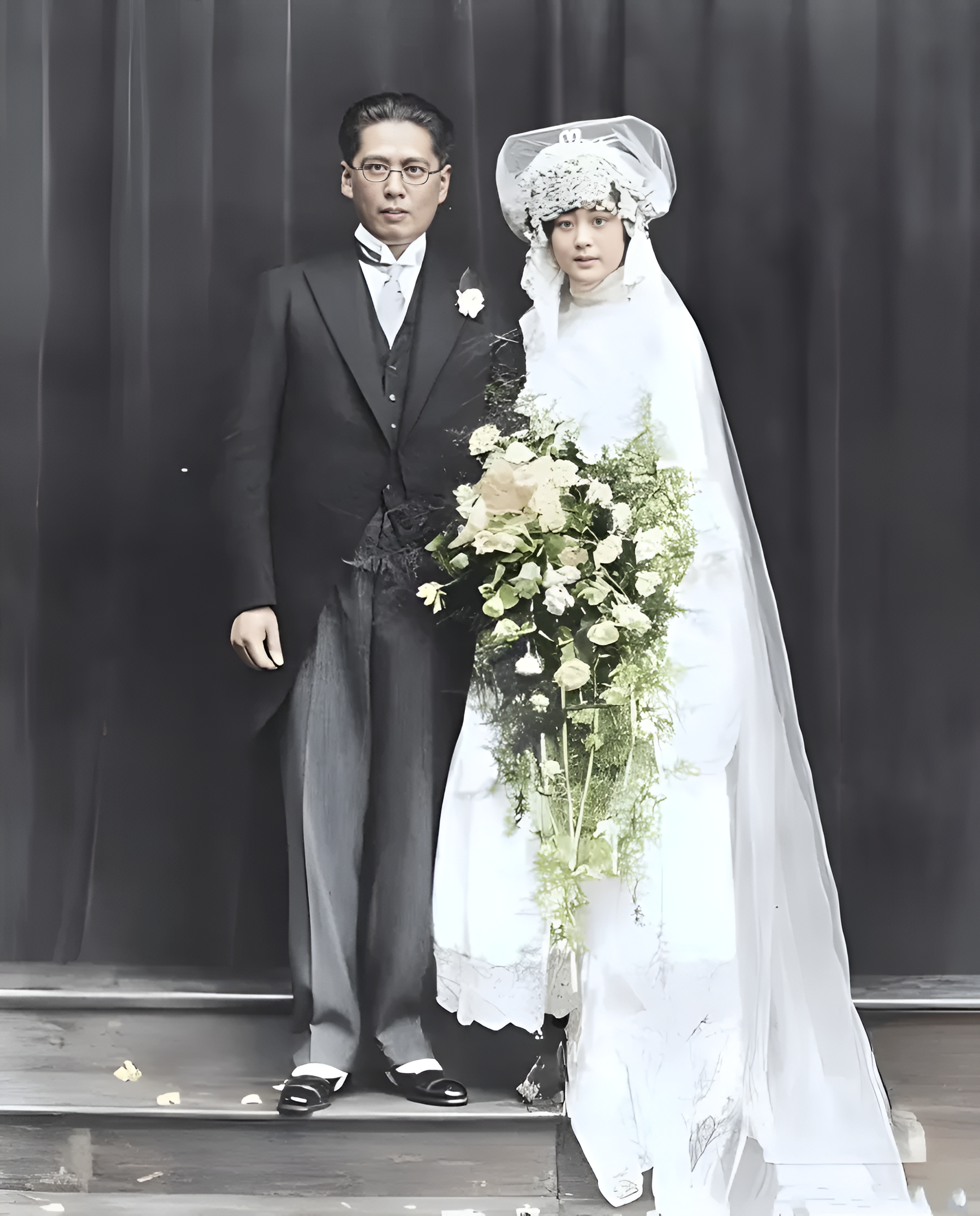

沈石蒂的照片中,还有很大一部分属于结婚照。没有酷炫的特效,没有沙滩阳光,却依然让人觉得甜蜜。

那时日色很慢,车马邮件都慢,一生只够爱一人.....

而那群在照相馆留下照片的孩子们,后来去了哪里?他们又经历了怎样的人生呢?

沈石蒂在接受采访时曾说道:

我一生都在寻觅我内心的幸福,钱财有也罢,没有也罢,我毫无兴趣,我所寻求的是内心的满足,还有爱。

这种感情也融入了他的摄影中,每次拍照他都会和拍摄对象进行沟通交流,试图从人物的神情中挖掘他最真实的一面。故而沈石蒂照片看上去并不复杂,却总能触动人。那照片里的人,眼睛里有光,有水,有生气。

在那个动荡不安的年代,他记录下的都是关于美,关于爱,关于温暖。

03

1957年,沈石蒂带着拍摄的照片远赴重洋定居在了以色列,从此再没有重回中国,那两万多张照片也一度被尘封,被遗忘。

直到2011年,沈石蒂的继子摩西带着这些已经泛黄的照片找到了以色列驻沪领事馆:沈石蒂临终前念念不忘的仍是上海,在上海的岁月是他人生中最美好的时光,摩西希望能够代替父亲将这些照片归还给上海人民。

因为年代久远,大多数照片上的人至今不知身份,但值得高兴的是,也有一些人时隔50多年,重新遇见了他们最美的年华。

沈石蒂曾表示:

我一生中最灿烂的时光便是在上海,上海是独一无二的,五光十色的,我仿佛能看到她缤纷的色彩,闻到她的丰富的气味……

后来提起M国,人们多将其与战争、贫穷、混乱相联系,然而沈石蒂却为我们将那个时代的精致优雅一一记录下。即使不太平的年代,即使不富裕的生活,也有绝不妥协的美与态度。

周重仁保留着沈石蒂给父亲周邦骏拍下的照片,两人当年是好友。

周重仁记得,因为自己是家中长子,父亲去沈石蒂那里做客,都会带自己一起去。

他的店铺进门左手边是摄影棚,一块帘子挡住。中间的位置摆放着沙发来待客,右边则是一个结账的台子。他的爱人邬小姐坐在那里来收款。邬小姐是北方口音,我觉得是一口流利的京片子,英文也很棒。从他照相馆后部的落地玻璃,能看见锦江饭店庭院中的草坪。

我的第二个妹妹特别会发嗲,Uncle Sanzetti总用走了调的上海话叫她‘老三,老三’。排行老四的弟弟又总爱抢二妹手里的东西,Uncle Sanzetti就叫他‘强盗,强盗’!

1955年公私合营开始后,沈石蒂的照相馆没有了。在接下来的两年里,他去一所学校教授英语。最终在1957年,沈石蒂选择了在犹太团体的帮助下移民以色列。

1967年,沈石蒂(左)在特拉维夫重新建立家庭,摩西(右)成为他的继子

沈石蒂的继子摩西说,在中国的最后几年,他和一名叫南希的中国小姐相爱。“当他离开中国的时候,因为客观的原因,不能够带着这个女人去以色列。回到以色列之后,他一直在想念她,但是他一直都得不到她的消息。因为中以双方没有建立外交关系,他不敢给她写信,怕给她带来不必要的麻烦。”

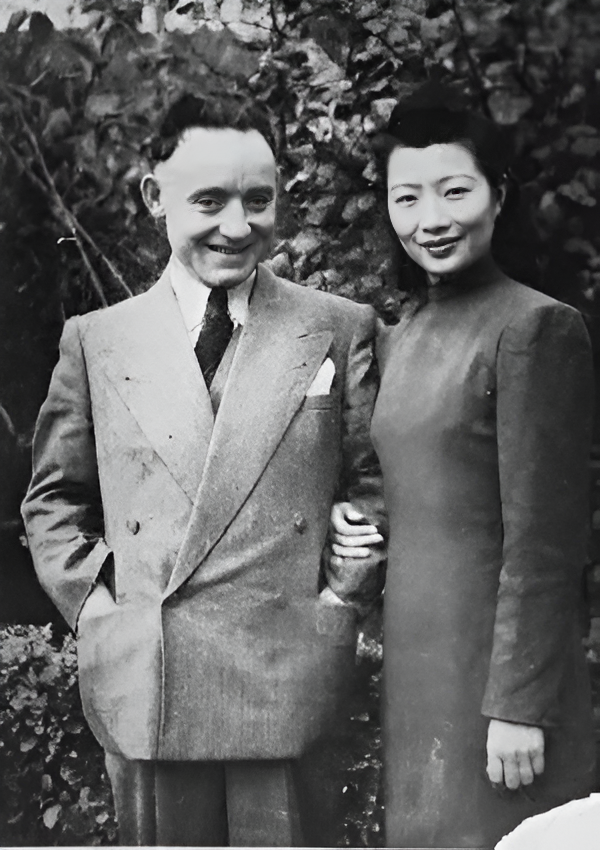

摩西给周重仁发来了一张沈石蒂与南希的合影。周重仁说,那就是邬小姐,他能够记起她眉眼的样子。

沈石蒂与邬小姐

Gemeinhin wird in neuerer Zeit das Huang Di Nei Jing als das "Buch des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin" (Nei Jing) übersetzt. Joseph Needham zufolge bezieht sich die Unterscheidung zwischen Nei (Innen) und Wai (Außen) auf die klassische Aussage der Daoisten, dass sie "außerhalb der Gesellschaft wandeln", dass der Bereich der Weisen "außerhalb von Zeit und Raum" liegt. Innen (Nei) steht deshalb für alles Innerweltliche, Rationale, Praktische, Konkrete, Wiederholbare, Verifizierbare, Wissenschaftliche. Außen (Wai) bedeutet alles Außerweltliche, alles was mit Göttern und Geistern, mit Weisen und Unsterblichen zu tun hat, alles Außergewöhnliche, Wunderbare, Fremde, Ungewohnte, nicht Irdische, Außerkörperliche oder Unkörperliche.

Als korrekte Übersetzung schlägt Needham deshalb "Buch des Gelben Kaisers der praktischen Medizin" vor, zumal in den alten Bibliographien auch ein Huang Di Wai Jing ("Buch des Gelben Kaisers zur außerphysischen Medizin") erwähnt wird, dass allerdings schon vor vielen Jahrhunderten verloren ging und, wie Needham vermutet, die magisch-religiösen Aspekte der chinesischen Medizin beinhaltet hat.

Eine spätere Unterscheidung, die jedoch nicht weiter zurückreicht als in die Zeit der Song-Dynastie (420 - 479) unterscheidet zwischen "innerer Medizin", die der internen und allgemeinen Medizin im heutigen Sinne entspricht, und "externer Medizin", die neben chirurgischen Behandlungen auch Dermatologie (Behandlung von Verbrennungen, Hautausschlägen etc.) und die Behandlung von Brüchen und Ausrenkungen umfasst. Diese Klassifizierungen der Medizin, die in der Ming-Zeit (1368 - 1644) bis auf 13 Spezialrichtungen erweitert wurden, haben jedoch, so Needham, keine Gemeinsamkeiten mit den Unterscheidungen von Nei Jing und Wai Jing des Huang Di Nei Jing.

Das Huángdì Nèijīng (chin. 黄帝内經), auch als Nèijīng (内經) bekannt, ist eines der ältesten Standardwerke der chinesischen Medizin. Es wird unter anderem als "Innerer Klassiker des Gelben Fürsten", "Buch des Gelben Kaisers zur Inneren Medizin" und "Die Medizin des Gelben Kaisers" übersetzt und besteht aus zwei großen Teilen. Dieses medizinische Fachwerk ist bis heute grundlegend und richtungsweisend für die Ausbildung innerhalb der chinesischen Medizin. Es wurde von der UNESCO in die Liste des Weltdokumentenerbes aufgenommen.[1]

Seit der Han-Dynastie (漢朝/Hàncháo – ca. 206 v. Chr. bis 220 n. Chr.) und der Jin-Dynastie (晋朝, Jìncháo–ca. 265–420 n. Chr.) bekannt als Jiǔjuàn (九卷 - „9 Bände“) oder Zhēnjīng (针经 - „Meridian“)

Seit der Tang-Dynastie (唐朝/Tángcháo - ca. 618–907 n. Chr.) bekannt als Língshū (灵枢 - „Angelpunkt der Struktivkraft“)[2]

Das Gesamtwerk des Huángdì Nèijīng gliedert sich in 18 Bände, die aus insgesamt 162 Kapiteln bestehen. Die ersten neun Bände beinhalten das Huángdì Nèijīng Sùwèn (黄帝内经素问) - oder kurz Sùwèn (素问). Übersetzt wird dieser Teil mit "einfache Fragen" oder „unbefangene Fragen“. Dort behandelt Huángdì im Gespräch mit seinem Meister Qí Bó (岐伯) vor allem die Naturgesetzmäßigkeiten zwischen Mensch und Natur, Mensch und Himmel und wie man alle Kräfte in Harmonie miteinander bringen kann. Diese Fragen und Erkenntnisse bilden das Fundament der grundlegenden Philosophie der chinesischen Medizin.[3]

Die weiteren neun Bände wurden erst im Laufe der Jahrhunderte hinzugefügt und waren auch immer unter anderen Bezeichnungen bekannt (siehe Entstehungsgeschichte). Seit der Tang-Dynastie werden diese Bände als „Língshū“ („Angelpunkt der Struktivkraft“) bezeichnet und beschäftigen sich vor allem mit der äußeren Anwendung von Therapieformen wie der Akupunktur und Moxibustion sowie der Organ- und Meridian-Theorie.

《黄帝内经》在主流社会认为是现存最早中医理论著作,对后世中医学理论的奠定有深远的影响。此书相传是黄帝与岐伯、雷公、伯高、俞跗、少师、鬼臾区、少俞等多位大臣讨论医学的记述,在四库全书中为子部医家类。

《黄帝内经》(简称《内经》)成书约于战国至秦汉时期,在东汉至隋唐时期仍继续修订和补充。《内经》包括《素问》和《灵枢》两部分,共18卷162篇。该书不仅奠定了中医学理论基础,也是中医学理论与实践等方面发展的基石[1]。 西汉汉成帝时,刘向等人曾大规模校理古籍,李柱国则负责校理方伎,原书目先载于刘向《别录》,后载于其子刘歆《七略》,今二书已佚,但其目录内容被东汉班固引录于《汉书》〈艺文志〉中,后世仍可以推见其原貌。《汉书·艺文志·方技略》载有医经、经方、神仙和房中四种中医典籍。

『黄帝内経』(こうていだいけい、こうていだいきょう、こうていないけい、黄帝内剄)は、現存する中国最古の医学書と呼ばれている。古くは『鍼経』(しんきょう)9巻と『素問』(そもん)9巻があったとされているが、これら9巻本は散逸して現存せず、現在は王冰(おうひょう)の編纂した『素問』と『霊枢』(れいすう)が元になったものが伝えられている。黄帝が岐伯(きはく)を始め幾人かの学者に日常の疑問を問うたところから『素問』と呼ばれ、問答形式で記述されている。『霊枢』は『鍼経』の別名とされ、『素問』が基礎理論とすると、『霊枢』は実践的、技術的に記述されている。

『黄帝内経』は、前漢代に編纂され、『鍼経』と『素問』の合計18巻と伝えられている。その内容は散逸して一旦は失われたが、762年唐の時代に王冰の表した『素問』と『霊枢』が伝えられている。現代の研究では『鍼経』もしくは『九霊』は『霊枢』(9巻)のことであるとされている。ただしこの9巻本も散逸してしまって残っていない。現在は1155年に南宋の史崧が霊枢を新たに校訂し、24巻81篇として編纂したものが元になっている。

『素問』が理論的であるのに対し、『霊枢』はより実践的に記述されている。『素問』の内容は医学にかぎらず、易学、天候学、星座学、気学、薬学、運命学と広くさまざまな分野に及び、医学書というより科学書と呼ぶべきであるという意見もあり、道教にとっても原典の一つとされる。現在、医学書とされている理由は、紀元前1世紀の図書目録である『漢書』「芸文志」に医書として分類されていることによる。

『内経』の原本は残っておらず、さまざまな写本が存在する。日本では京都の仁和寺に、日本最古の『黄帝内経太素』の写本が所蔵されている。『太素』(たいそ)は7世紀ころの写本で、唐代の楊上善が、『素問』と『霊枢』を合わせて編纂したものである。

『黄帝内経』18巻のうち、1部にあたる9巻を『鍼経』と呼び、2部の9巻を『素問』と呼ぶ。『鍼経』は経脈、経穴、刺鍼、また営衛、気血など系統的で詳細に説明されている。ここで9という数字には意味があり、古代中国において、数は1から始まり9で終わるとされていた。すなわち1巻には1章から9章が記述され、9章の次は2巻となる。1部は9巻×9章で81章で一まとまりとなり、『黄帝内経』は2部構成であった。『素問』は、古くは紀元前202年の前漢代の頃から編纂され始めたと考えられている。

現存する『素問』は、762年に王冰によって編纂された。王冰はそれ以前の『素問』を大幅に変更したことがわかっており、王冰の『素問』からは古い『素問』を伺い知ることはできないと批判されている。

『霊枢』は『素問』より新しい時代のもので、20年から200年ころ編纂された。『素問』より前に『鍼経』が編纂され、それが後に『霊枢』に引き継がれたと考えられている。「芸文志」には、『内経』(18巻)の他に『外経』(37巻)があったとの記録があるが、『外経』は現存せず、詳しいことはわかっていない。

Huangdi Neijing (simplified Chinese: 黄帝内经; traditional Chinese: 黃帝內經; pinyin: Huángdì Nèijīng), literally the Inner Canon of the Yellow Emperor or Esoteric Scripture of the Yellow Emperor, is an ancient Chinese medical text that has been treated as the fundamental doctrinal source for Chinese medicine for more than two millennia. The work is composed of two texts—each of eighty-one chapters or treatises in a question-and-answer format between the mythical Yellow Emperor and six of his equally legendary ministers.

The first text, the Suwen (素問), also known as Basic Questions,[1] covers the theoretical foundation of Chinese Medicine and its diagnostic methods. The second and generally less referred-to text, the Lingshu (靈樞; Spiritual Pivot), discusses acupuncture therapy in great detail. Collectively, these two texts are known as the Neijing or Huangdi Neijing. In practice, however, the title Neijing often refers only to the more influential Suwen.

Two other texts also carried the prefix Huangdi Neijing in their titles: the Mingtang (明堂; Hall of Light) and the Taisu (太素; Grand Basis), both of which have survived only partially.

The earliest mention of the Huangdi Neijing was in the bibliographical chapter of the Hanshu 漢書 (or Book of Han, completed in 111 CE), next to a Huangdi Waijing 黃帝外經 (“Outer Canon of the Yellow Emperor”) that is now lost. A scholar-physician called Huangfu Mi 皇甫謐 (215-282 CE) was the first to claim that the Huangdi Neijing in 18 juan 卷 (or volumes) that was listed in the Hanshu bibliography corresponded with two different books that circulated in his own time: the Suwen and the Zhenjing 鍼經 (“Needling Canon”), each in 9 juan.[2] Since scholars believe that Zhenjing was one of the Lingshu's earlier titles, they agree that the Han-dynasty Huangdi Neijing was made of two different texts that are close in content to the works we know today as the Suwen and the Lingshu.

The Yellow Emperor's Inner Classic (Huangdi Neijing, 黃帝內經) is the most important ancient text in Chinese medicine as well as a major book of Daoist theory and lifestyle. The text is structured as a dialogue between the Yellow Emperor and one of his ministers or physicians, most commonly Qíbó (Chinese: 岐伯), but also Shàoyú (Chinese: 少俞). One possible reason for using this device was for the (anonymous) authors to avoid attribution and blame (see pages 8-14 in Unschuld for an exposition of this).

The Neijing departs from the old shamanistic beliefs that disease was caused by demonic influences. Instead the natural effects of diet, lifestyle, emotions, environment, and age are the reason diseases develop. According to the Neijing, the universe is composed of various forces and principles, such as Yin and yang, Qi and the Five Elements (or phases). These forces can be understood via rational means and man can stay in balance or return to balance and health by understanding the laws of these natural forces. Man is a microcosm that mirrors the larger macrocosm. The principles of yin and yang, the five elements, the environmental factors of wind, damp, hot and cold and so on that are part of the macrocosm equally apply to the human microcosm.

Le Huangdi Nei Jing (黄帝内经) ou Classique interne de l'empereur Jaune est le plus ancien ouvrage de médecine chinoise traditionnelle. Il se divise en deux parties : le Su Wen et le Ling Shu. Tous les aspects de la médecine y sont abordés, avec leur traitement, et plus particulièrement le traitement par acupuncture. Il y est fait allusion à l'usage de poinçons de pierre qui auraient pu être utilisés avant l'apparition des aiguilles en métal : « Mon désir est […] qu'on ne se serve plus des antiques poinçons de pierre ». Cette méthode était appelée bian jiu1.

Huangdi Neijing, Libro Interno (o Esoterico) dell'Imperatore Giallo, è un antico trattato di medicina tradizionale cinese, attribuito a Huangdi.

In Cina è considerato come il testo medico più influente. Gli è stato assegnato il primo posto tra le opere di categoria incluse nel Ssu-k'u Ch'uan-shu, catalogo delle più importanti opere di letteratura antica, pubblicato nel 1772 sotto gli auspici del governo cinese.[1] È diviso in due tomi, lo Huangdi Neijing Suwen (le "Domande semplici"), abbreviato come Suwen 素問, e lo Huangdi Neijing Lingshu (Il "Perno spirituale") abbreviato come Lingshu 靈樞. Ogni tomo è, a sua volta, diviso in ottantuno capitoli; la trattazione è dialogica e discorsiva, caratterizzata dal confronto tra il leggendario Huangdi e sei dei suoi leggendari ministri imperiali. Il testo, in virtù del suo valore storico-culturale e medico, è comparabile al Corpus Hippocraticum greco, alle opere di Claudio Galeno ed alla trattazione di medicina medievale di ispirazione islamica (Averroè, Avicenna) ed europea.[2]

Sebbene alcune fonti storiche conformate alla leggenda considerino la stesura del Canone come risalente all'epoca imperiale gialla (2697 a.C.), la maggior parte degli storici cinesi sostiene che la redazione vera e propria del trattato sia contemporanea al periodo dei Regni Combattenti (453-222 a.C.) e prosegua fino alla dinastia degli Han posteriori (25-222 d.C.). In ogni caso i contenuti medici e filosofici del Canone risalgono ad un periodo antecedente la redazione del trattato. Alla luce di ciò, la tradizione cinese individua nella figura di Huang Di l'autore ed il redattore dell'opera.[3]

Ciò di cui si è certi è che il Lingshu sarebbe di poco anteriore al Suwen. I vari testi vennero poi divisi e riorganizzati da vari autori, fino a quando, nella dinastia Tang, Wang Bing (710-804 d.C.) organizzò il testo nella stesura che conosciamo oggi.

Nel Suwen 素問 il Maestro celeste Qi Bo risponde alle domande (wen, parte del titolo, dove Su sta per seta grezza, semplice, quindi le domande semplici, nel senso di basilari, fondamentali) di Huangdi. Nel rispondere alle domande, Qi Bo affronta sia la fisiologia (studio dei visceri e dei meridiani o tragitti d'animazione), sia l'eziologia, sia la diagnosi, sia la terapia.

Nel Lingshu 靈樞 si parla della relazione fondamentale dell'uomo con il Cielo, tramite gli Spiriti, si dice cioè che le attività terrene sono sempre basate su influssi celesti. Si potrebbe parlare di un trattato di psicologia cinese, se non fosse che la categoria della psiche non è presente nel mondo cinese (nel senso che una divisione tra psiche e soma non viene presentata). Il tutto viene esposto secondo la dottrina dello yin e dello yang e delle cinque fasi wuxing (五行), le categorie del qi che dal I secolo a.C. sono servite a declinarlo.

Huangdi Neijing ( chino simplificado : 黄帝内经 ; chino tradicional : 黃帝內經 ; pinyin : Huangdi Neijing ), también conocido como el Canon Interior de Huangdi o Canon interno del Emperador, es un antiguo texto médico chino que ha sido tratado como la fuente doctrinal fundamental para la medicina tradicional china desde hace más de dos milenios. El trabajo se compone de dos textos, cada uno de ochenta y un capítulos o tratados en un formato de preguntas y respuestas entre el mítico Huangdi (Emperador Amarillo o más correctamente Emperador) y seis de sus ministros igualmente legendarios.

El primer texto, el Suwen (素問), también conocido como Preguntas básicas,1 cubre el fundamento teórico de la medicina china y sus métodos de diagnóstico. El segundo y generalmente menos que se refiere al texto, el Lingshu (靈樞) (Spiritual Pívot), discute la terapia de la acupuntura con gran detalle. En conjunto, estos dos textos son conocidos como el Neijing o Huangdi Neijing. En la práctica, sin embargo, el título Neijing menudo se refiere sólo a la más influyente Suwen. Otros dos textos también llevan el prefijo Huangdi neijing en sus títulos: el Mingtang 明堂 ("Salón de la Luz") y el Taisu 太素 ("Gran base"), ambos de los cuales han sobrevivido sólo parcialmente.

看过了有太多失意 未冷却热情 将心倾 把手牵 理想终需要拼 你与我会挽手打气 哪会怕冷清 歌声中 广州队 越秀山中的霸气 赶快将你的手 举向天际一起摇动 赶快掀起千次不断的 人浪里 我哋要欢呼 广州队 梦想艰辛里追 广州队 遇挫折不后退 广州队 有欢欣与泪水 广州队 冠军终归这里 看过了有太多失意 未冷却热情 将心倾 把手牵 理想终需要拼 你与我会挽手打气 哪会怕冷清 歌声中 广州队 越秀山中的霸气 赶快将你的手 举向天际一起摇动 赶快掀起千次不断的 人浪里 我哋要欢呼 广州队 梦想艰辛里追 广州队 遇挫折不后退 广州队 有欢欣与泪水 广州队 冠军终归这里 广州队 梦想艰辛里追 广州队 遇挫折不后退 广州队 有欢欣与泪水 广州队 冠军终归这里

潮商,是中国传统的三大商帮,华商第一族。也是中国近代史上最具影响力和生命力的著名商帮。

潮汕商帮也称潮州商帮,发源地广东潮汕地区(潮州市、揭阳市、汕头市、丰顺县) ,是一支具有海洋性格、海洋文化的华人商帮,被誉为红头船商帮,20世纪初便被泰国国王誉为“东方犹太人”。潮汕商帮文化已千年,茶文化漂洋过海。

潮汕商帮形成于唐朝后期,兴盛于宋元明清 。在清朝,潮商与晋商、徽商并列为中国三大商帮。在当代,潮商更是出现了李嘉诚、林百欣、谢国民、陈弼臣、马化腾这样的商界巨头。据统计,2015年有34位潮汕人登陆福布斯全球华人富豪榜,其中最富有的11人坐拥6000亿元财富。

由于特殊的地理环境,潮汕有着历史悠久的商贸经济活动,潮商的性格特征更多地通过商业活动表现出来,对外贸易的发展,造就了潮人的海洋个性,也浸染了潮商文化性格的海洋特质。 潮汕商人的另一个突出特点是对文化传承极为重视。除了潮汕平原遍布潮籍商人捐建的学校,香港潮州商会本身也把潮汕文化、潮商文化的挖掘、传承放在首要位置 。

潮汕地区地处中国东南沿海,历来为粤东、赣东南、闽西南的商品集散地中心,是闻名国内外的商贸名城。潮汕是古代中国海上丝绸之路的重要门户,对外经济文化交流的前沿 。对外贸易历史悠久,是海上丝绸之路的一颗璀璨明珠。红头船商帮潮商,作为古代海上丝绸之路贸易上的重要群体,除了出现的时间早、人数众多外,足迹还遍布海丝沿线各国。

潮汕对外商贸历史悠久,经济外向度高,商贸历来比较发达,正史记载潮州存在大型船队集结的时间在公元前112年,潮汕地区早在秦代以前就出现了航海活动,潮州参与海上丝绸之路活动的最早实证在西汉中期至东汉、潮州通商海外的开始最晚发生在610年。

在唐代就是我国海上丝绸之路的重要始发港,唐朝以来,潮汕大地凭借地缘优势成为海上商贸门户,海运和贸易的发达。

宋代便有外商到达并经常性往来潮州通商。在北宋太平兴国年间潮州府属就出现了著名港口古港程洋岗、凤岭古港和南澳等,成为饶宗颐教授所称的“粤东襟喉,潮州门户”。那时,潮人就已经出洋经商并在海外定居。

明朝以来,潮州府南澳岛成为东南沿海通商的必经泊点和中转站、全中国唯一的海岛总兵府,对与台湾合作发展意义深远。

清代便是红头船之始发地。汕头开埠后,其商业成就举世瞩目。其商业价值,曾引起远在欧洲的恩格斯的关注,他称汕头是“唯一有一点商业意义的口岸”,是中国历史上著名的对外开放商业口岸。

张乐怡,江西九江庐山人,出生于山明水秀的庐山,好山好水造就了她冰肌玉骨的容颜,加之父亲是建筑企业商人张谋之,家庭条件富庶,她自小聪明伶俐,漂亮出众,就读于上海中西女中,金陵大学等,一度成为校花,毕业后,回到庐山牯岭帮父亲管理这家族企业。

这个时候,认识了当时的民国新贵宋子文,他一看到张乐怡美貌超乎寻常,将近一米七的个头,身段修长,有一张雪白粉嫩的瓜子脸,眉目标致,尤其是那双水灵灵的大眼睛,顾盼神飞,就一见钟情,便抛弃了曾经恋爱了十年的晚清首富盛宣怀的女儿盛七小姐,与张乐怡开启了“庐山恋”,不久便在山上举行了隆重的婚礼。

宋子文在民国政坛上,可谓是呼风唤雨,叱咤风云,他相继出任广州国民政府财政部长和中央银行行长、南京国民政府行政院副院长、财政部长、中央银行行长、外交部长与行政院长等重要职务,政治生涯长达26年。

张乐怡用青春夺目的美貌,和自身的良好素质,征服了这个权倾一时的宋子文,婚后,张乐怡和宋子文十分恩爱,情谊甚笃,恩爱和谐,不几年的功夫,陆续生下了三个女儿,而且一个比一个漂亮,人称三朵金花都是如花似玉。

1928年,宋子文的长女宋琼颐出生在上海,宋琼颐晚年回忆说,“在我小时候,我们都是在家里学习,我们没有到学校去,请老师在家里教,早上学英文,下午学中文。因为当时发生小孩被绑架事件,父亲觉得太危险,就让我们在家里读书、写字。有时我们就在家里的园子里玩,出去时总有卫队陪着,所以父亲也放心”她小时候,最远到苏州,南京也去过,“母亲、妹妹一起,有秘书跟着,父亲坐飞机,我们也坐飞机”。

张乐怡

张乐怡

有照片为证,童年时的宋琼颐,扎两个羊角辫、穿碎花连衣裙,亲昵依偎在父亲宋子文怀中,幸福浅笑。

大女儿宋琼颐,嫁的丈夫叫冯彦达(1921—2004),是上海永安公司创办人郭彪的外孙,其父冯执正是宋子文青年时代的朋友,曾任驻德国汉堡领事、驻荷兰阿姆斯特丹领事;抗战时期先后出任中国驻印度加尔各答总领事、驻美国旧金山总领事,1945年8月底起任驻墨西哥大使。

二女儿宋曼颐,丈夫是新加坡华裔余经鹏。

三女儿瑞颐嫁给了菲律宾杨姓华侨。宋子文夫妇对三个女儿自幼便关爱有加,待到女儿一个个长大成家,三个女婿也都英俊硕健,事业有成,大家庭一派祥和之气,亲情融融。

在国民党退出大陆之后,宋子文退出政坛,夫妇俩大部分的时间和精力,都花在这三个女儿,以及儿子的孩子身上。

宋子文张乐怡夫妇三个女儿成家后,也都育有子女。琼颐生有二子(冯英翰、冯英祥),曼颐生一子二女,瑞颐则生有二子二女。三个女儿共生育了九个外孙(女),这使得宋子文夫妇晚年生活充满了生气和乐趣。

对他们来说,节假日和生日就意味着与女儿和孙辈们的相聚。宋子文喜欢与外孙辈一起做游戏、捉迷藏,遇上吹生日蜡烛,宋子文总要拉上外孙们“帮忙”。

大女儿琼颐

随着年事渐高,宋子文舔犊之情更浓。特别是大女儿琼颐的二儿子冯英祥,从小便与外公外婆生活在一起,是宋子文看着、带着逐渐长大的。

张乐怡晚年对女儿们表示,心系大陆,心系庐山,作为炎黄子孙,希望有生之年能回祖国看看,关心着祖国的统一大业。因此,在她的影响下,当时担任纽约“华美协进社”主席大女儿宋琼颐,主办“末代皇帝生平文物展”活动,曾向北京博物馆商借一批溥仪使用过的文物展出,借此宣传祖国——中华人民共和国的空前发展,受到纽约广大华人的热烈欢迎。

闪光灯频闪,带有世界各国台标的话筒争相伸到面前,里三层外三层的记者围堵一个圈,争抢着拍照提问。这是1971年11月15日上午10时,联合国大会第26届会议上发生的一幕。记者们围堵的中心人物是中国赴联合国代表团团长乔冠华先生。

有记者问:“乔团长,你能不能讲讲你现在的心情?”乔冠华听后没有回答,却仰头大笑,笑得淋漓尽致,感染了会场里的记者。笑过后,乔冠华说“我现在的心情不是已经回答了你的问题了吗?”

这次代表中国在联大会议上亮相是乔冠华一生中最辉煌的时刻,乔冠华代表中国发言后,前来与他握手祝贺的几十个国家代表居然在走廊排成了长队,而乔冠华则一直面带笑容,不时呵呵大笑,给全世界留下了深刻的印象。“乔的笑”登上了《纽约时报》的头条,爽朗的大笑,被一位记者抓拍下来,成为标记中国重返联合国的典型视觉标签,并且获得了普利策新闻奖,成为大历史的注脚。

“三天以后,巴黎将不战而降!”

1913年3月28日,乔冠华出生于江苏盐城东乔庄的一个地主兼工商业者家庭,从小就有过目成诵的神童美名,16岁考入清华大学,20岁留学日本东京帝国大学,由于联系日本共产党,被日本政府发觉后驱逐出境。

1935年乔冠华又获得资助,留学德国图宾根大学。德国哲学从康德、黑格尔、费尔巴哈到卡尔·马克思,以体系繁茂、晦涩艰深著称,乔冠华却只用了一年多就以优异成绩获得德国哲学博士学位。

在图宾根大学读书时,正是二战爆发前夕,欧洲的战争气氛浓厚,各国都在备战,局势日趋紧张,军事议题也成为社会舆论的焦点。

乔冠华对军事也很有兴趣,开始研究德国著名军事理论家克劳塞维茨的三卷本《战争论》,并经常对着地图反复思考国际形势。1937年,日本大举侵华,乔冠华放弃了德国的优裕生活,同时也打消了研究哲学的念头,毅然回国,参加抗日救亡活动,担任了《时事晚报》的总编辑,用笔作武器,撰写政论、国际评论文章。

1940年5月,德军开始大举进攻号称固若金汤的法国马其诺防线,一大群中外记者聚在香港一家咖啡店里,讨论时事,同时也交换对战局的猜测和设想。精通日、德、英语的乔冠华只是一边抽烟,一边听他们争论。听了一会,他站起来打断所有人的争论,大声说:“刚才听了诸位的许多高见,似乎还抱着很大的希望,实则大局已定……我可以告诉大家,三天以后,巴黎将不战而降!”

乔冠华的预言让所有的记者吓了一跳,著名记者爱因斯坦、根塞·斯坦、罗吟圃等也都不以为然,但乔冠华非常肯定地掐灭烟头,说:“这不是一句话可以回答的,诸位请看以后的报纸好了。”

咖啡馆预言过后刚三天,法国果然投降了,巴黎上空飘起了纳粹旗帜。乔冠华准确预言了欧战战局,一举成名。

乔冠华随即发表了《法国的崩溃》一文,用诗化的语言写道:“25日太阳出来的时候,在西线依然是美丽的河流,美丽的田野,但西线消逝了。”

顶得上两个坦克师

哲学博士的深度与游学日德的经历让乔冠华的军事分析视野开阔,笔锋犀利,《历史的报复》、《报复的历史》、《斯大林的大手笔》、《站在胜利的门前》、《沉寂不是和平》、《时代终究是变了》等许多文章让乔冠华的笔名“乔木”名动一时。文学家冯亦代曾回忆自己每天都要读《时事晚报》署名“乔木”的政论,“每读一文,心头如饮一瓢清泉,不仅彻凉,而且眼睛也跟着放亮起来……我对他狂热倾倒,只不过是当时年轻人中的一员而已。”当时有两个笔名都叫“乔木”的才子,都是江苏盐城人,都有一手好文章,人们习惯把在香港、重庆活动的乔冠华称为“南乔”。

1939年乔冠华由廖承志、连贯介绍加入了中国共产党。※※※对他的文章很赞赏,当初延安在接到乔冠华的入党申请时,※※※曾对人说过:“你们读过香港一个乔木写的文章吗?他写的文章可是好啊,有分析,有气魄,文章有如千军万马,我看一篇他写的文章足足等于两个坦克师哩!”ZEL也认为乔冠华人才难得,中共中央顺利批准了他的入党申请。

1941年12月7日,日军偷袭美国海军基地珍珠港,十几天后,香港就宣告沦陷。中共南方局指示乔冠华与廖承志、连贯、夏衍等人尽力营救滞留在九龙的文化界和民主人士。

乔冠华等人化装成香客通过了封锁线来到牛池湾,翻过九龙坳,走过羊肠道,直至夜色降临,从企岭乘武装船只偷渡到大鹏湾,又走了一段山路,才脱离险境,见到来接应的东江纵队司令员曾生。紧接着他们连夜开会,决定分别在惠州、老隆、韶关、东江粤北一带设立秘密接待站。乔冠华奉命留在韶关,以完成接送每隔几天从香港、东纵疏散过来的人员。何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾等近百名爱国民主人士和文化界知名人士就这样被安全护送到东江纵队游击区,这就是历史上有名的“香港大营救”。

因为叛徒告密,廖承志被捕,特务押着他到韶关上了一条小客船。乔冠华远远站在河边,刚要上前打招呼,廖承志转过头大声痛斥叛徒,乔冠华一看不妙赶快走掉了。不久,军统局发出逮捕乔冠华的电报,幸亏有友人报信,乔冠华得以撤到重庆ZEL身边。1943年,在重庆,乔冠华与ZEL外事秘书兼中共新闻发言人龚澎结婚,※※※形容是“千里姻缘革命牵”。

1946年,乔冠华筹建并负责管理新华社香港分社。1949年新中国成立,乔冠华开始从事外交工作,历任外交政策委员会副主任、外交部部长助理、副部长、部长之职。

在外交部工作,乔冠华仍然保持写作时喝一点酒的习惯,几杯酒入口,思维更能摆脱原有的羁绊,常常才思泉涌。后来,同事们也都熟悉了他这个特点,看见“乔老爷”工作时手边有一小杯茅台之类的好酒,也不以为怪。事实上,茅台、雪茄、浓茶这三样常伴随知识分子思考的东西,都是乔冠华的爱好。酌一口酒,一面摇晃着脑袋自言自语地把自己的构思过程念出声来,类似于西方流行的“大声想”(thinking aloud),这样旁边的人就可以与他一同思考,随时讨论。

1970年※※※要起草一封贺信,外交部起草的文章被※※※形容为“文章硬如铁,读得满嘴血”,随即点名叫“乔老爷”重写一篇。当晚的餐桌上,乔冠华多摆了一瓶好酒,一个晚上,写出了气势磅礴的“5·20声明”初稿,※※※看完很满意。

板门店谈判智囊

ZEL总理特别器重乔冠华的外交才华。新中国甫一成立,外交政策委员会组建,ZEL任主任,就指任乔冠华为副主任。1951年,年仅38岁的乔冠华又被任命为朝鲜板门店谈判中方代表团高级顾问,此时,他还是外交部办公厅副主任。

停战谈判日期正式开始于1951年7月10日,在朝鲜期间,中朝谈判代表对外公布是:朝方是南日、李相朝,中方是邓华、解方,但幕后的谈判负责人是李克农和乔冠华,为安全起见,代号分别为“队长”和“指导员”。两个人,经常是李克农口述大意,乔冠华倚马成文。不过乔冠华也发过牢骚,在一次酒醉后,他摔了杯子,抱怨自己辛辛苦苦写就的雄文最后都只署了李克农一个人的名,感到委屈。不过事后,乔冠华被周总理批评,被责令去向李克农道歉。李克农却说人无完人,优点和缺点往往是连在一起的,为乔冠华开脱,事后两人和好,合作更为默契。

在谈判期间,中方九名军事警察在板门店西南面松谷里以北高地巡逻时,被三十余名韩国武装人员偷袭,带队的排长姚庆祥当场牺牲。

中方强烈抗议,并为姚庆祥烈士布置了灵堂,举行追悼大会。李克农觉得虽有这么多的挽联,仍难以表达人民的愤慨之情,于是对乔冠华说,“老乔,还是请你想一想,是否再写一副更为醒目的挽联。”

乔冠华在房间里来回踱步思索,不一会就脱口而出一副挽联:“世人皆知李奇微,举国同悲姚庆祥。”将姚庆祥与时任联合国军总司令的李奇微对仗,很能揭露事件的本质,李克农连声称好。

果然,在追悼会上,这副挽联引起了各国新闻记者的注意,使韩国军方枪杀姚庆祥、破坏谈判的事实传播到海外,在道义上置美韩谈判对手于不利的境地。

谈判陷于困境时,中央指示:“准备破,不怕拖,坚决回击,留有余地。”中方谈判人员也做好了长期对敌斗争的准备。但由于大家来时还是盛夏,没料到谈判会拖到冬季,因此随着天气转凉,缺少御寒衣物,乔冠华急了,给外交部办公厅主任王炳南写了一封催办函:

“炳南仁兄左右:开城秋深矣,冬装犹未至,东北在咫尺,奈何非其事?既派特使来,何以不考虑?吾人忍饥寒,公等等闲视,口惠实不至。难道唯物论,堕落竟如此?日日李奇微,夜夜乔埃事,虽然无结果,抗议复抗议,苦哉新闻组,鸡鸣听消息。嗟我秘书处,一夜三坐起。还有联络官,奔波板门店,直升飞机至,趋前握手见。又有新闻记,日日得放屁,放屁如不臭,大家不满意。记录虽闲了,抄写亦不易,如果错一字,误了国家事。警卫更辛苦,跟来又跟去,万一有差错,脑壳就落地。千万辛苦事,一一都过去。究竟为谁忙,四点七五亿。遥念周总理,常怀毛主席,寄语有心人,应把冬衣寄。”

难以想象王炳南拿到这封催办函时哭笑不得的表情,不过“乔老爷”的不羁风格倒是显露无遗。谈判中断后,ZEL特意安排乔冠华的夫人、外交部新闻司司长龚澎前去板门店探亲,回京后,龚澎生下一个女儿,取名“松都”,意为在朝鲜松山怀孕、首都北京出生。

1953年2月,※※※和ZEL商量是否需要主动提出复会,在谈判桌上谁先主动谁就会吃亏,谈判双方有时甚至需要掷硬币决定谁先打破僵局。乔冠华认为美国人事实也挺不了几天。对此,乔冠华分析提出我方应该“一动不如一静,让现状拖下去,拖到美国愿意妥协并由它来采取行动为止。”

果然在乔冠华提出分析报告的第三天,即1953年2月22日,美国人绷不住了,联合国军新任总司令克拉克致函中朝方面,提议交换战俘。4月26日,板门店谈判在中断了六个月零十八天后终于重新启动。

1953年7月27日,经过两年多的外交斗争,谈判终于圆满完成。

王府井卖报

“文革”时期,乔冠华受到严重冲击。当时,北京王府井附近的一长段街道两旁都是报摊,而卖报的摊贩有很多都是中年以上的老同志,乔冠华也被迫在街边卖报。冯亦代回忆,“有次我远远看见他形销骨立的样子,心里颇为不平,但只能将不平之气藏在心头罢了”。因重庆“二流堂”被批斗的唐瑜回忆,他当时也被迫卖报,发现乔冠华后眼睛一亮,看到他的报摊似乎生意不佳,便挤过去商量。两人一起把报头主题吆喝出来,结果生意还真好了些。

王府井附近比较繁华,出入的外国人也比较多,乔冠华恳求造反派:“我还是代表中国政府的外交部副部长,这样抛头露面,在热闹的市中心出卖打倒自己的小报,有失国体呀!能不能让我到僻静些的背街后巷去卖?”这个要求没有被批准,于是乔冠华在造反派看得不严时干脆“溜了号”,他在白区工作过,有的是斗争经验。乔冠华把报纸点好数,按每份两分钱算出总价,然后找一家僻静的小酒馆喝酒去了,挨到快到收摊时间,拿出一元钱让酒馆换成角票、硬币,伪装成卖报所得上交造反派,造反派惊奇乔冠华的报摊生意还挺好,说“你这个修正主义分子,倒会卖报赚钱!”

1970年5月,与乔冠华相濡以沫的妻子龚澎突然在家中晕倒,不能动弹,到医院诊断为脑动脉血管破裂。乔冠华日夜守候在她身边,悉心照料病人。7月,龚澎的友人、著名旅美作家韩素音回国,前来探望,她回忆道:“龚澎的丈夫乔冠华当天晚上就和我见了面。我们两个人相对望着,都哭了。”

妻子去世后,乔冠华孤独一人,在家中经常一个人拿起放大镜看龚澎的照片,边看边哭。有一次哀痛难忍时,他给时任外交部办公厅主任的符浩打电话:“我很寂寞,我受不了啦!老符,你若有空过来聊聊吧!”

“大国家,大人物”

1971年10月25日联合国通过了恢复我国联合国代表席位,秘书长吴丹邀请我国派团出席联大会议。外交部门虽然对这个喜讯已有准备,但却没想到来得这么快,对是不是要派团出席都拿不定主意,因为在抗美援朝中与联合国军打过一仗,又是在“文革”氛围中,联合国一直被宣传成为受美苏操纵的“资产阶级反动派的讲坛”,谁都不敢去,外交部讨论后,甚至主张暂不派代表团出席联大。

※※※指示:“要去,为什么不去,马上就组团去,这是非洲黑人兄弟把我们抬进去的,不去就脱离群众了。”

联大如果能够成行,这将是红色中国首次在联合国这种高级别国际组织上亮相,能代表中国出席将是一名外交官的闪耀勋章。

乔冠华主动请命,据说,外交部的一些同事为此觉得“乔老爷”好事争先,太不谦让了。最后还是※※※拍板,让“乔老爷”做团长。

乔冠华听到任命后非常兴奋,能代表亿万中国人民站上发言席是多么了不起呀。乔冠华又点起了香烟,喝起了茅台酒,连熬数夜赶写了出席联大的第一篇主发言稿。

出发前两天,陈毅老总不顾病体专设家宴为乔冠华饯行,临行前一天,※※※也会见了代表团全体成员,说道:“到联合国,要采取阿庆嫂的方针,不卑不亢,不要怕说错,当然要搞调查研究,但不能什么都调查好再说。”

在首都各界的四千多群众以及六十多个国家的驻京外交使节的欢送下,乔冠华率团抵达纽约联合国驻地。一下飞机,乔冠华就马不停蹄,先是拜会了本届大会主席、印度尼西亚的马利克和联合国秘书长吴丹,又连续拜会了二十三个提案国的代表,乔冠华态度谦和,真诚沟通,一举打破了国民党代表散布的所谓“预言”,即“北京的人将使这个世界组织回到冷战时代,并将用狂热的、骂人的话来破坏会议讨论。”各国代表对中国代表团的首次出现印象良好,连乔冠华的外籍司机都认为他是个和蔼、友好的人,从来没有皱过眉头。

乔冠华走上发言台时,他穿着藏青色中山装,身材修长,目光有神,还未张嘴,全场就爆发出长达半分钟的掌声,乔冠华不得不两次高举右手向众人示意感谢。在联合国的议题中,乔冠华还驳斥了苏联提交的裁军提案,轮到苏联代表马立克登台辩解时,已经坐到台下的“乔老爷”听了一会就忍不住放声大笑,笑得马立克连辩解也没了底气。

在联合国大会期间,在各个社交场合,乔冠华一直在笑,有时是微笑,有时是开怀大笑,有时是讥讽的笑,他的笑也感染了其他人,他的个人魅力一定程度上打破了外界对中国人的刻板偏见,对新中国在联合国舞台上开展外交产生了积极的影响,纽约一家大报对中国代表团的报道题目是“大国家,大人物。”大人物就是指乔冠华,乔本人的活动和他的个性特点也登上了外媒头条,纽约市长特意宴请了乔冠华及其他中国代表团成员。乔冠华的成功外交也得到了国内的肯定,1971至1976年一共六届联大,乔冠华都是中国代表团的不二人选。完成使命回国后,乔冠华收获了平生以来最多的鲜花和掌声,也登上一生外交生涯的顶峰。

1973年底,乔冠华与民主人士章士钊的养女章含之结婚,1974年11月起任外交部部长,两年后改任中国人民对外友好协会顾问,淡出了新中国的外交舞台。

1983年9月22日上午,因癌症抢救无效,乔冠华在北京医院与世长辞,享年70岁。

【作者:周斌 原载:《国家人文历史》2013年第8期 转自《衲解史上今日》】

~~~~参考阅读~~~~

乔冠华魂归何处

原载:《世纪》2008年第1期

作者:吴镕

早年有篇文章说外交部原部长乔冠华同志之所以安葬于苏州,是因为与苏州有些特殊渊源。文章是善意的揣测,但绝非事实。我想把此事的来龙去脉说个明白,以告慰乔冠华在天之灵。

事情要追溯到1983年初。乔在告别人世前,◇◇◇、陈丕显等同志曾到病榻前慰问他并说明中央对他是清楚的。他是含笑而逝,并祈求魂归江苏盐城建湖县的故里东崔庄。

遵循乔的遗愿,章含之奉骨灰到了盐城。此时盐城地委向省委办公厅请示。

盐城地委领导问:章含之同志捧乔老部长的骨灰来到盐城,请示如何接待?

省委办公厅一负责同志答:“热情接待,但规格不要过高。”

又问:“骨灰问题如何处理?”

又答:“你们看着办吧。”

盐城地委随即召开常委会讨论。开始是沉默冷场良久。后来一位副书记发言说,乔的问题恐怕搞不清楚。“四人帮”在台上时,他当外交部长,现在回来安葬恐不大适宜。随后没有人表示什么意见,就以“暂不同意”定案。(当时虽已进入八十年代,但人们还未从“文革”阴影中解脱出来,因此也不足为奇。)

于是,章含之无奈回了北京。

此时,江苏吴县(现吴中区、相城区)县委书记管正获悉此事,心中大为不平。他义愤地说,乔部长是中华人民共和国的外交部长,在中国恢复联合国合法席位等折冲中有大功。即使有什么错也不能死无葬身之地。他的故乡不要,我看中国哪里都可葬这么一位功臣。盐城不要我们要。太湖之滨,洞庭山上,他夫人愿葬什么地方就葬什么地方。

真是绝处逢生。章含之十分激动地接受管正邀请,到苏州并选定洞庭东山避风向阳三南坡,为乔找到了安魂之处。

因此,乔葬苏州,非因其他“渊源”,实乃不得已而为之。

斗转星移。历史纠葛逐步清晰,人们的心态也在改变。盐城二乔(另一乔为胡乔木)毕竟是著名的人文资产。盐城市委、市政府在盐城闹市命名了“冠华大街”,建湖县在东崔庄乔诗冠华故里兴修红色旅游纪念地,并提出“魂归故里”安葬的要求,故乡人民也欢迎“三爷”归葬。

我因为在江苏省政协做统战工作,又与乔家乡的一些同志和章含之同志熟悉。盐城和建湖的负责同志找我“协调”此事。我专程到苏州与市委、市府主要领导商议。他们十分热情,找民政局等有关部门开会,并以苏州市人民政府名义给我发了专函,表示当时由于特定情况乔墓落在苏州。现在家乡人民要求魂归故里是合情合理的,应予以支持。但因乔墓在苏已多年,国内外年年有人来瞻仰、扫墓,迁坟后可立一碑并保留部分遗物,署明某年月日至某年月日,中华人民共和国外交部原部长乔冠华同志,曾安葬于此。我即将苏州函件交给盐城同志,算是完成了这次协调任务。后面的工作,就是故乡党政同志与乔的亲属商处了。

时间跨入了二十一世纪。上海福寿园搜集中国名人搞安魂雕塑群,从曹荻秋等政要到阮玲玉等名伶,均有雕塑,蔚为大观。乔冠华也在被征集之列。经老雕塑家钱绍武先生大手笔,以乔在联合国会上哈哈大笑这张获普利策奖的摄影原作为基础,塑了一座乔安祥地坐在藤椅上的全身像。2003年乔九十诞辰,一批中外友人在福寿园参与塑像落成典礼。乔夫人章含之提了个要求:今天不要悲悲切切,大家看老乔笑得那么开心,我们也要开心地与他交谈。

黄苗子和郁风夫妇年长,黄与乔同年。因此他第一个走到乔像前直呼乔的小名:“狗蛋,老朋友苗了和郁风来看你来了……”一下子把气氛活跃了起来。接着资深外交家冀朝铸也对乔说:“小冀来向你报到,往事是多么难忘呀!”中外来宾纷纷发言,苗子还挥毫“江南春雨”等,记此盛事。乔的女儿乔松都也参加了典礼。典礼成为一个阴阳无间的谈心会,别有一番风味。

在乔的雕像下,也安放着乔的部分骨灰。

发布于 2021-09-24 16:46