01. Du Hast 02. Ich will 03. Sonne 04. Ich Tu Dir Weh 05. Amerika 08. Feuer Frei 07. Mein Herz brennt 08. Mein Teil 09. Engel 10. Buck Dich 11. Reise, Reise 12. Ohne Dich 13. Rosenrot 14. Mutter 15. P***y 16. Sehnsucht 17. Links 2 3 4 18. Eifersucht 19. Rammstein 20. Du Hast

中国是享誉世界的文明古国,在漫长的历史进程中,创造了丰富灿烂的物质和精神文化,陶瓷堪称其中最杰出的代表之一。

故宫博物院是在明、清两代皇宫建筑及其收藏品基础上建立的中国最大的综合类博物馆,在收藏的186万多件文物中,陶瓷类文物约占36万多件,而且绝大部分属于清代宫廷藏品,可谓自成体系,流传有绪。特别是经过几代专家的研究鉴定,使故宫博物院的陶瓷藏品具备较高的真实性和可靠性。

故宫陶瓷馆遴选约一千件具有代表性的陶瓷藏品,从新石器时代磁山文化到民国时期,按时代发展顺序和使用功能分17个单元予以展示,力求反映中国陶瓷约八千年延绵不断的历史和博大精深的文化内涵。

故宫陶瓷馆的展陈是最能展现中国陶瓷史的陶瓷展,展品齐全,按时间线陈列,文字介绍详细,珍贵藏品堆如山,195文物7件,如果时间紧,只逛武英殿即可,这里共10个单元,讲述了从新石器到民国时期中国陶瓷的发展和变化。

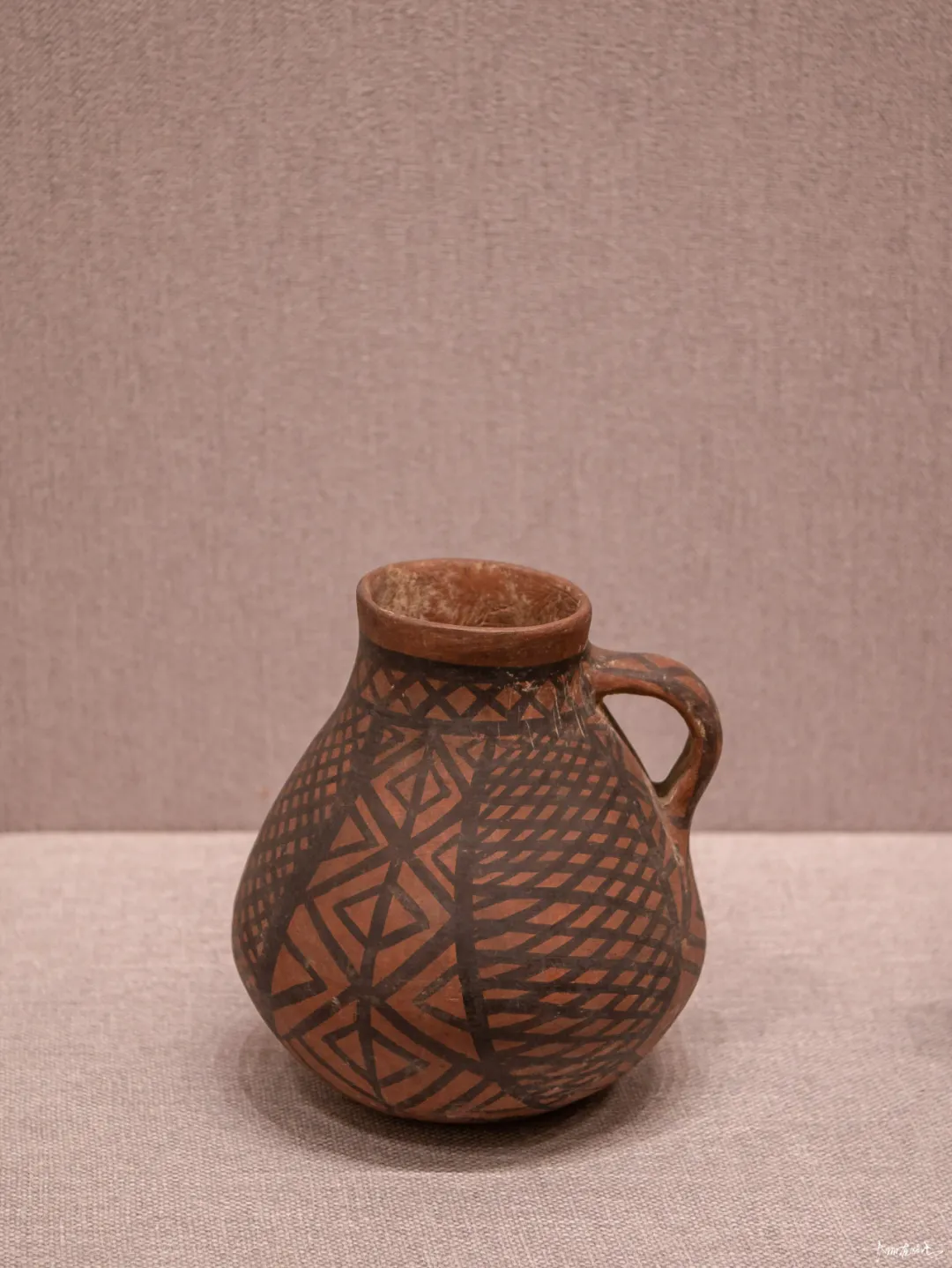

陶器是随着人类对大自然的认识不断提高而产生。考古发现所获得的资料证明,我国的陶器生产距今已有约两万年的历史,陶器是原始先民主要的日常生产和生活用具。

进入新石器时代,制陶术在我国获得很大发展。在黄河流域、长江流域、东南沿海和北方地区的新石器时代文化遗址中,均出土过丰富的实物资料,其中即包括大量陶器。黄河、长江中上游地区以彩陶而闻名,下游地区以工艺精致的白陶和黑陶而著称;东南沿海地区以印纹硬陶为代表;北方地区陶器则以富有民族特色的造型称奇。不同地区出土的陶器各具特色,又相互联系。

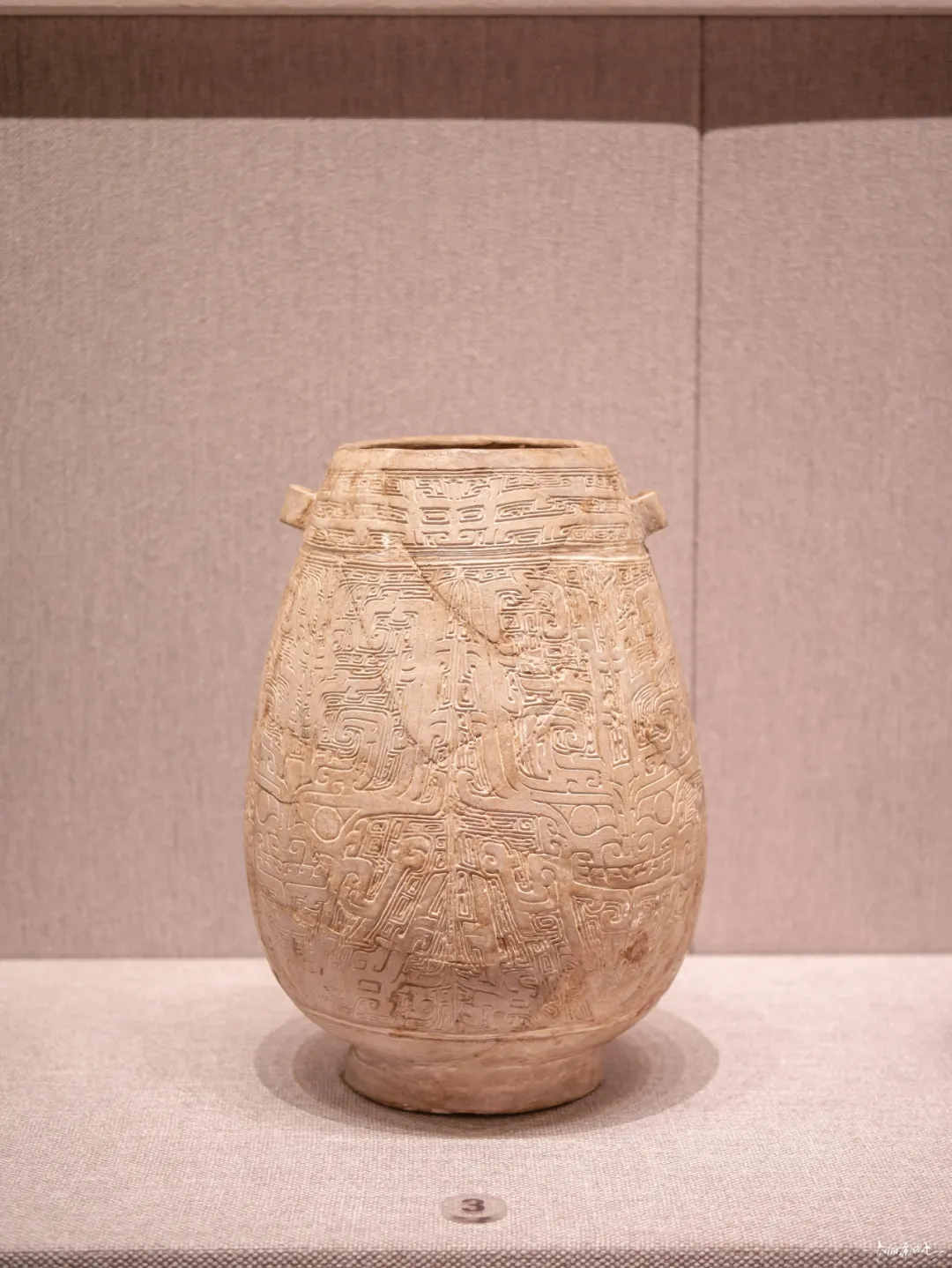

夏、商、周时期,人们主要的日常生活用具仍然是陶器。商代除大量烧造灰陶以外,还烧造精美的刻纹白陶和印纹硬陶。约在夏、商之际出现了原始瓷,为后来成熟瓷器的发明奠定了基础。

战国时期,陶瓷生产更加专业化,印纹硬陶和原始瓷在南方获得普遍发展。秦始皇陵发现的兵马俑,充分体现了秦代高超的制陶水平和精湛的雕塑技艺。

西汉时期,我国北方发明的低温铅釉陶,为后来低温釉彩的发展奠定了工艺基础。东汉时期,成熟瓷器的批量烧造,堪称中国乃至世界陶瓷发展史上的一个重要里程碑,也是中华民族对人类文明做出的杰出贡献之一。

出现于夏、商之际的原始瓷,经过西周、春秋、战国、西汉的发展,至东汉已普遍演进为符合现代标准的成熟瓷器。

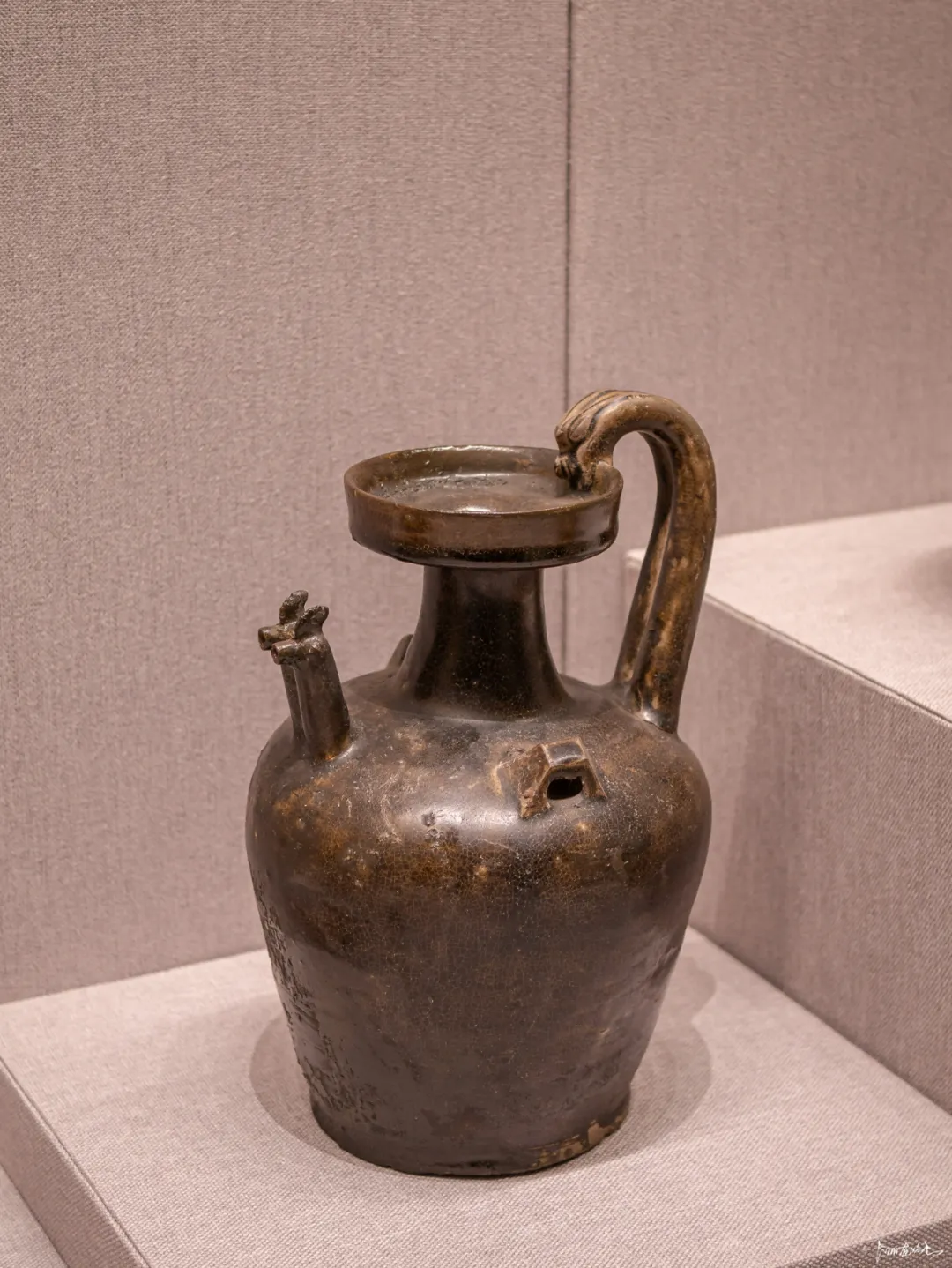

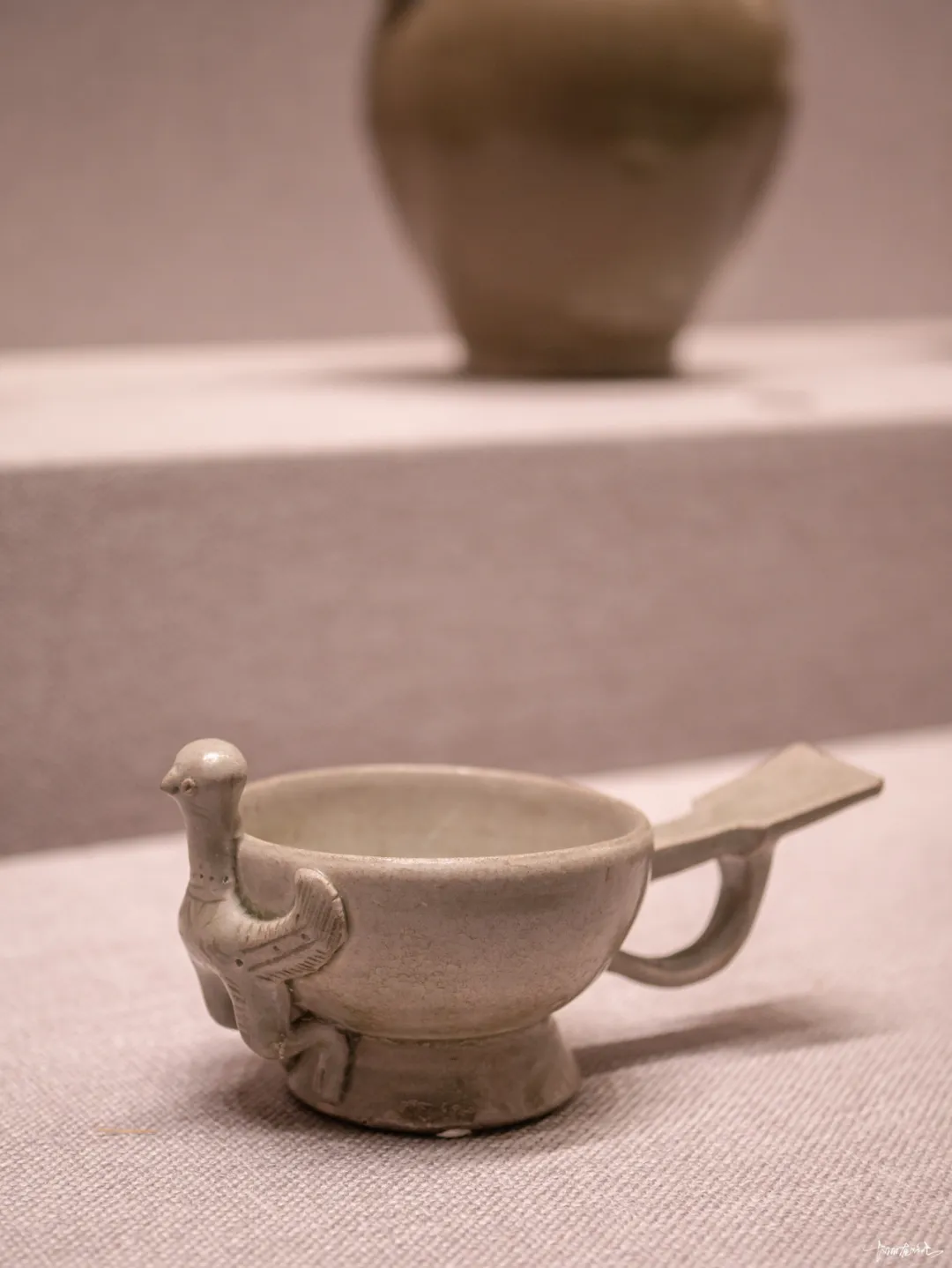

三国、两晋、南北朝历时360余年,陶瓷生产发展迅速,主要表现在南方制瓷技术明显提高,产区和规模不断扩大,江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川等省境内均有窑址分布。瓷器品种主要为青瓷,也有少量黑瓷。器物造型以日常生活和随葬用盘、碗、槅(gé,音:格)、洗、壶、罐、烛台、虎子、唾壶、熏炉、谷仓、人物俑、动物俑等为主,产品各具地方特色。

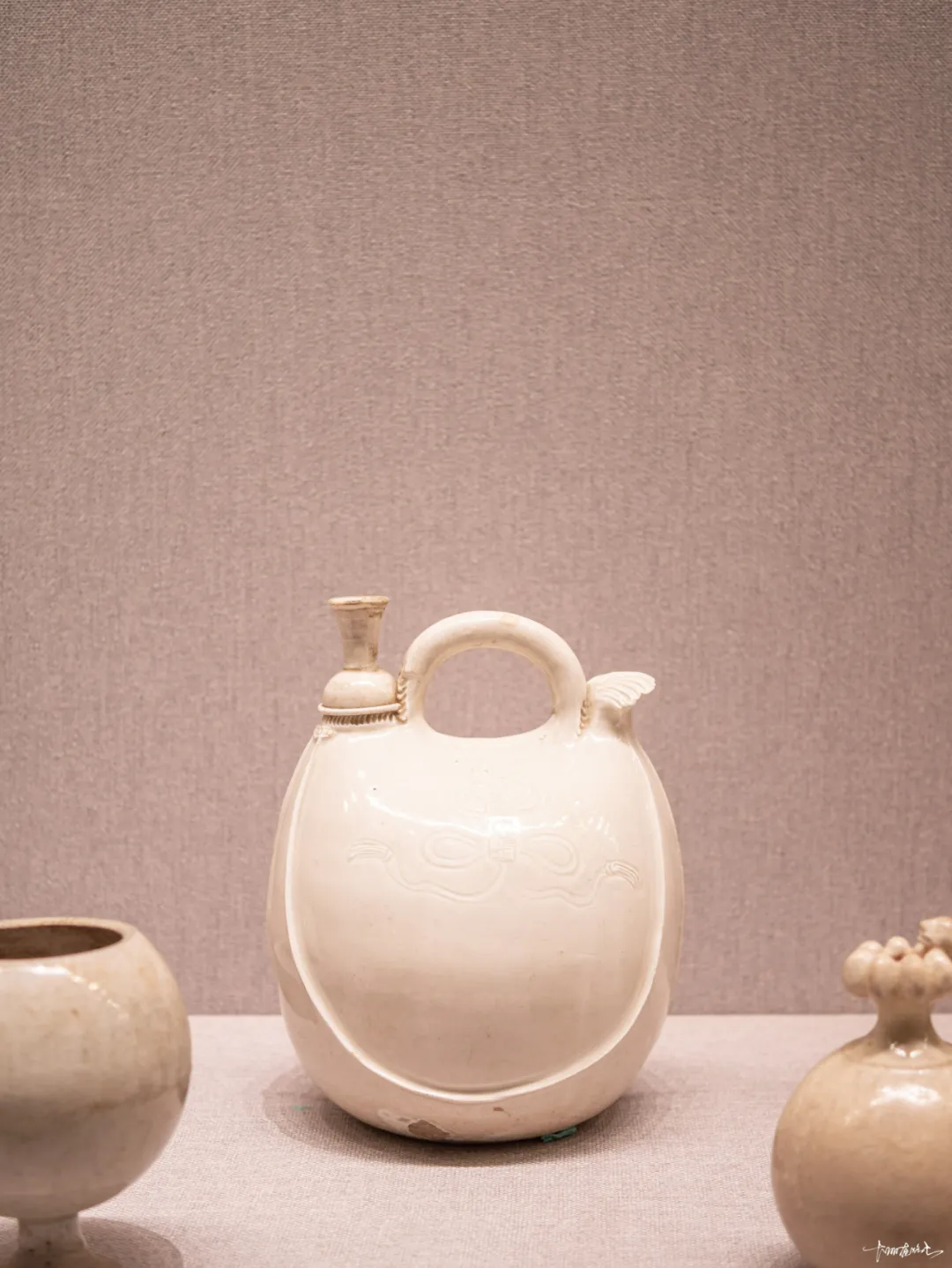

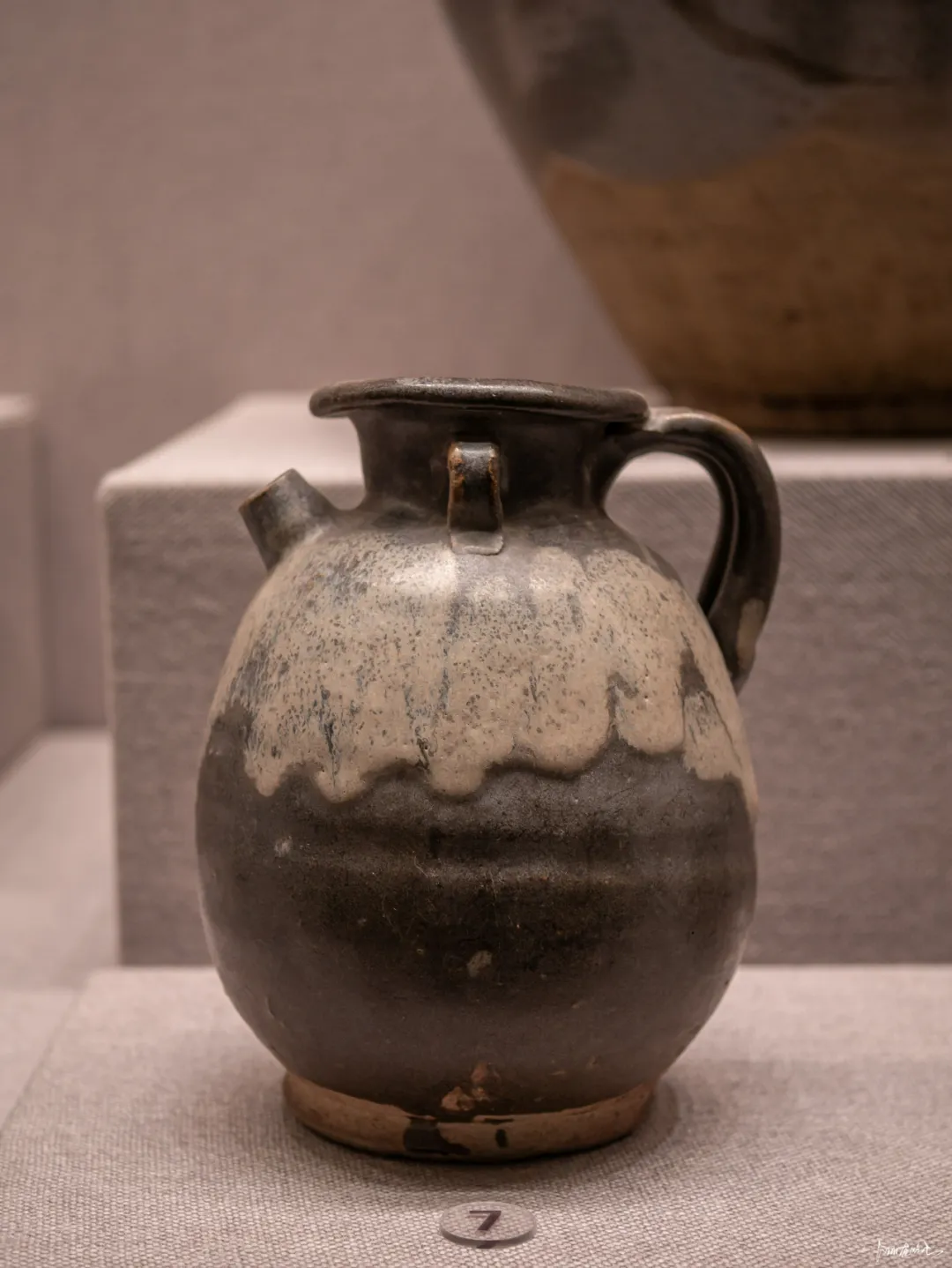

隋代陶瓷生产承前启后,无论在造型还是装饰方面,均呈现出鲜明的时代特点。四系盘口瓶、双联瓶、四系罐、高足盘、鱼篓式罐等,均为隋代瓷器中的典型器物。刻划的忍冬纹、相间排列的模印花朵与花叶纹,均属于隋代瓷器上代表性纹饰。隋代瓷器普遍胎体较厚重,施釉不到底,流釉现象较严重。

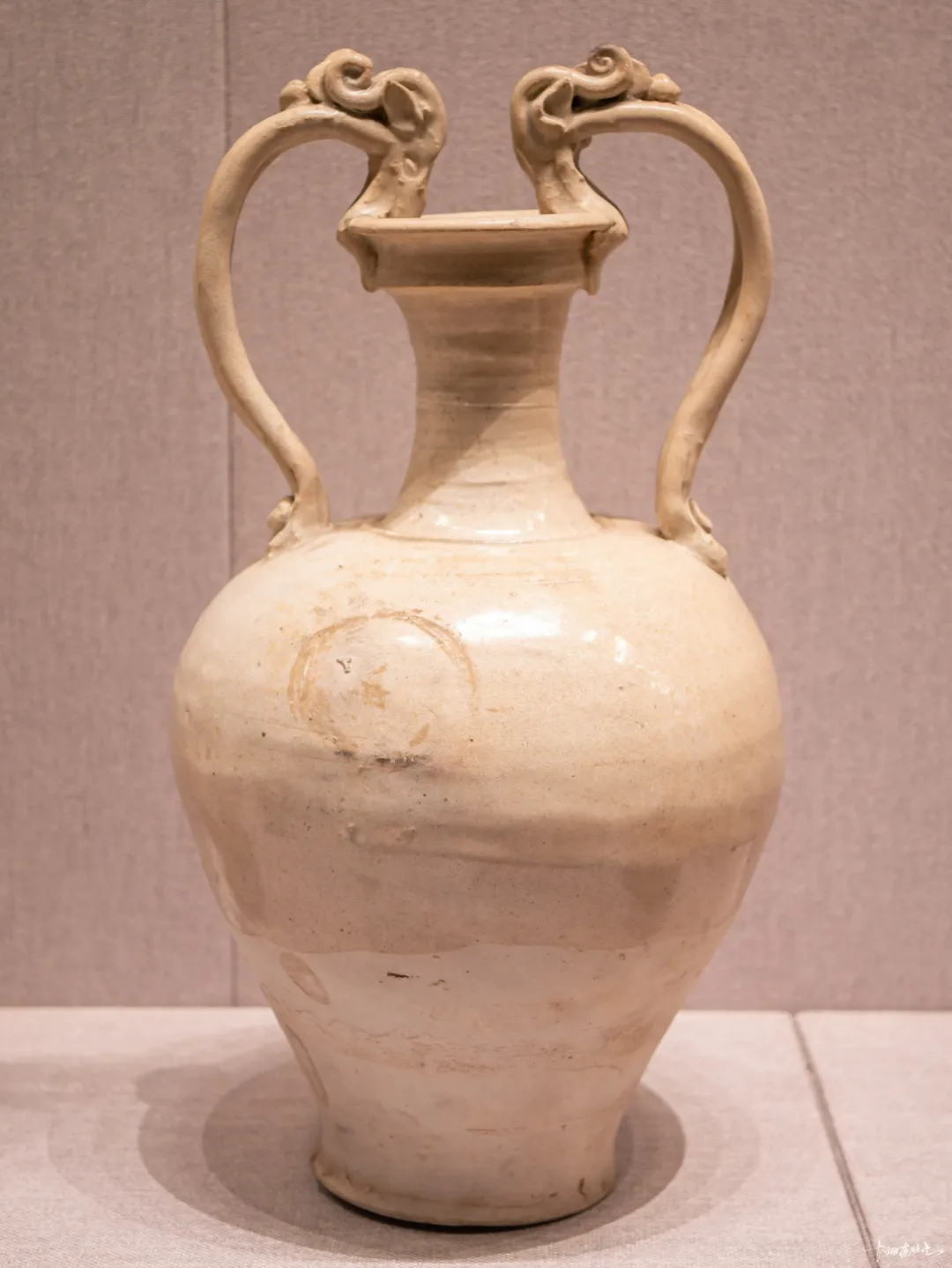

唐代是中国陶瓷生产蓬勃发展时期,瓷窑遍布全国各地,器物造型千姿百态、纹饰丰富优美。陆羽《茶经》提到的当时著名瓷窑就有越州窑、鼎州窑、婺州窑、岳州窑、寿州窑、洪州窑、邢州窑等。饮茶风俗的普及和饮酒风气的盛行,进一步刺激了制瓷业的发展。陶瓷器已成为人们日常饮食、陈设和随葬不可或缺的物品。中外经济、文化的交流和发展,更使中国陶瓷作为特产而开始大量销往亚、非地区,成为中外友好往来的物证。

五代时期的陶瓷继承唐末遗风,不但胎体明显变薄,而且更加注重器物造型的优美和装饰工艺的精细,为宋代陶瓷生产高峰的出现奠定了工艺基础。

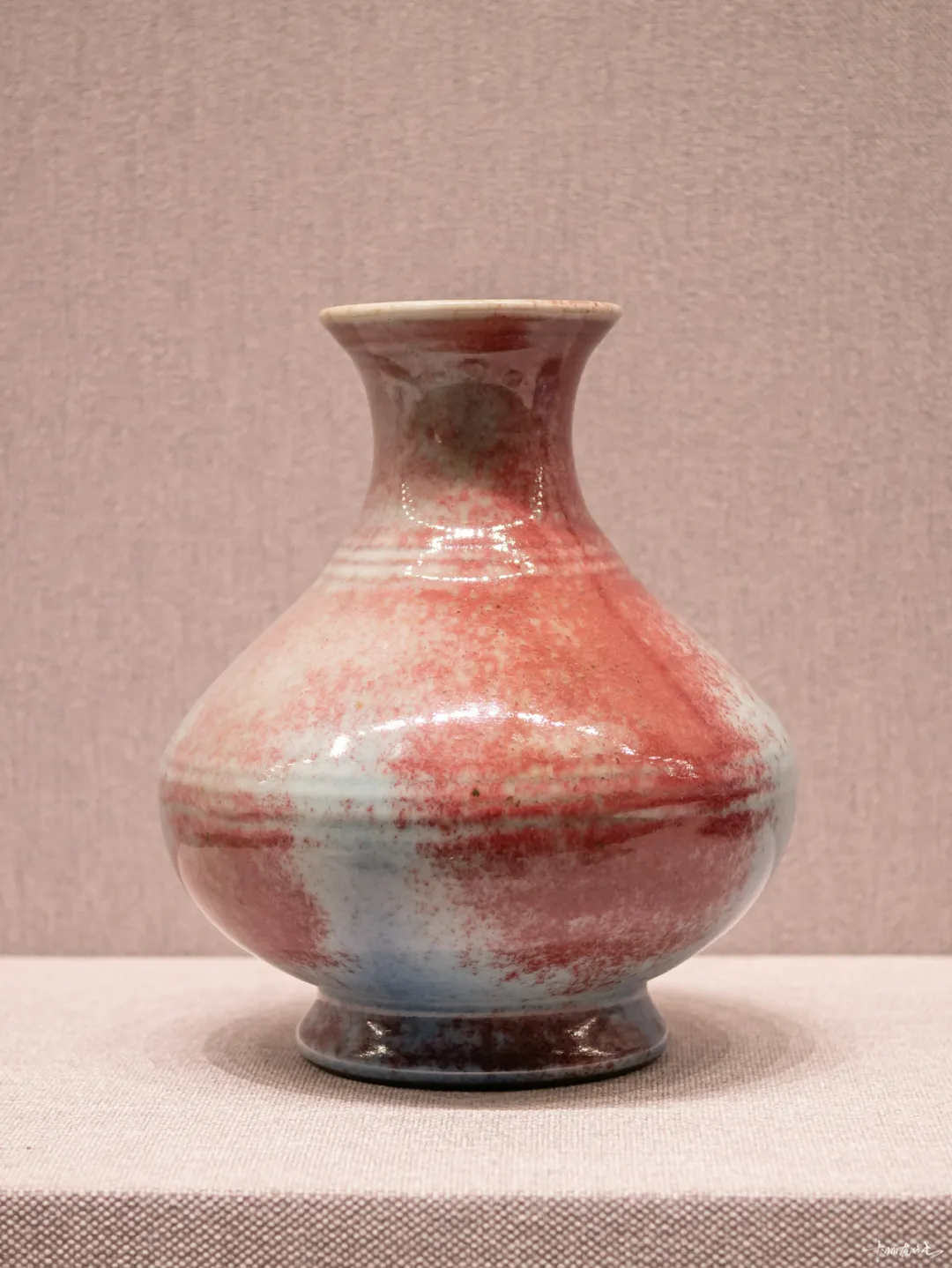

辽、宋、西夏、金时期,陶瓷业蓬勃发展,名窑遍布各地,出现了陶瓷史上前所未有的兴盛局面。在民窑获得发展的基础上,朝廷还在南北方相继设窑专门烧造宫廷用瓷。汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑、耀州窑、磁州窑、越窑、龙泉窑、景德镇窑、吉州窑、建窑等名窑烧造的瓷器,备受后人推崇。

北方地区的辽、西夏陶瓷,既受中原陶瓷工艺影响,又具有民族风格,成为中国陶瓷史上民族大融合的物证之一。女真人灭北宋后,金代制瓷业在北宋基础上继续发展,定窑、钧窑、耀州窑、磁州窑等著名瓷窑,均烧造出具有独特艺术风格的陶瓷。

这一时期南北各地还形成一些工艺技法、装饰风格相似的瓷窑体系,如北方地区的定窑系、钧窑系、耀州窑系、磁州窑系等,南方地区的越窑系、龙泉窑系、建窑系、景德镇窑系等,有的窑系还延续到元代。

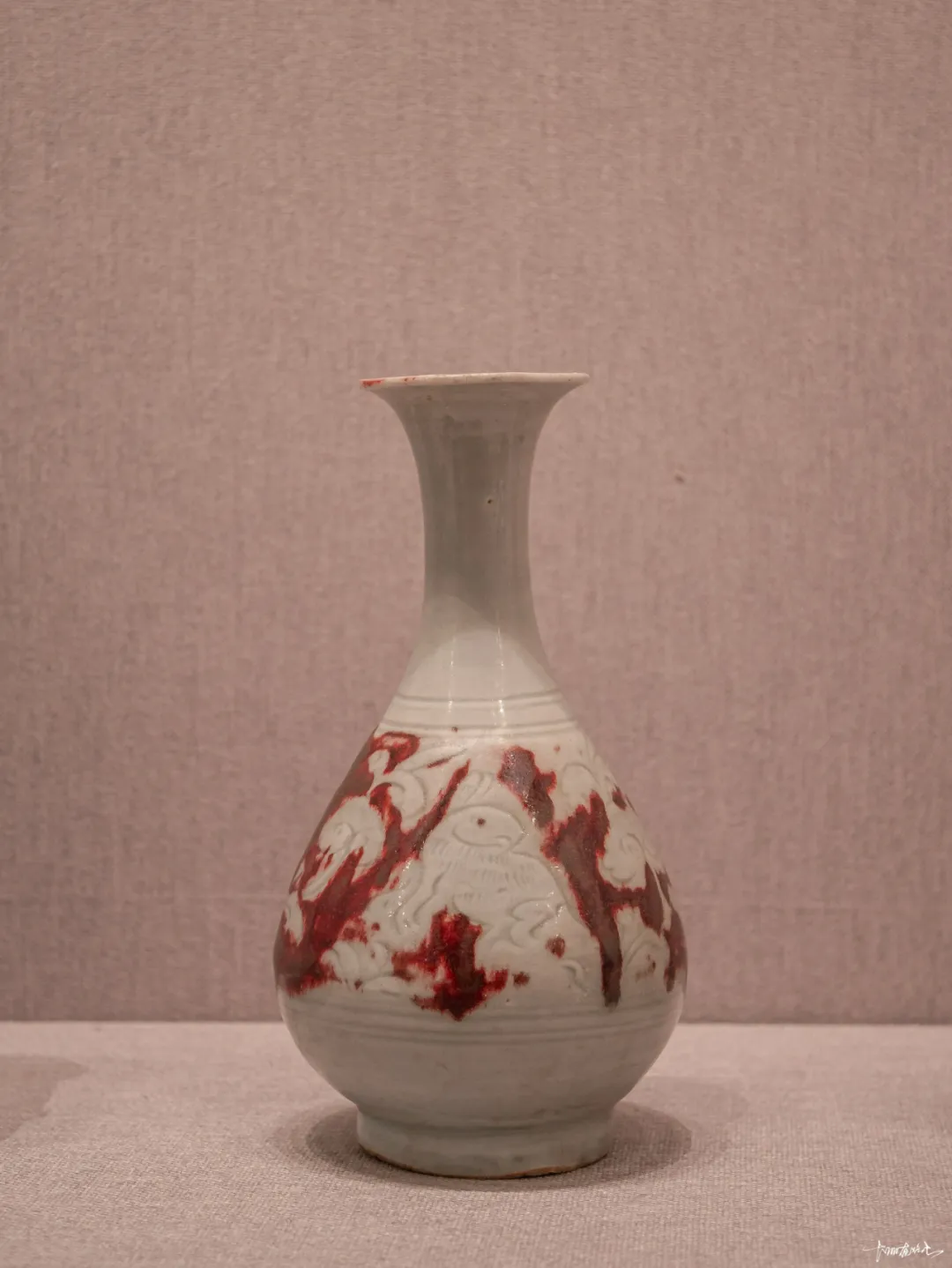

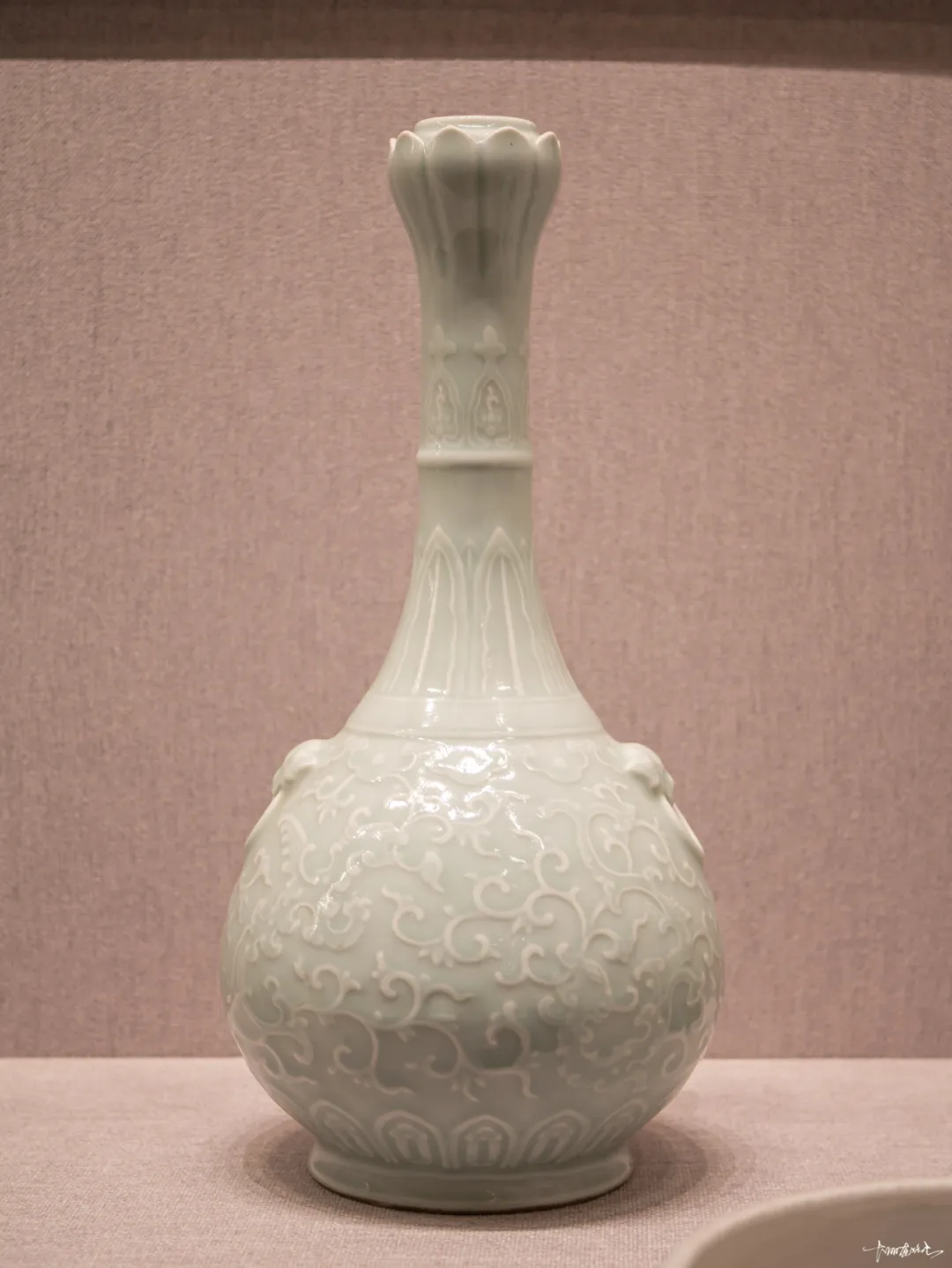

1279年,元王朝统一中国。位于今江西省东北部的景德镇,得天时、地利、人和之便,异军突起,既继承又创新,烧造出青花、釉里红、卵白釉、蓝釉瓷等新品种,遂使景德镇一举成为全国最重要的瓷器产地之一,为明、清两代进而成为全国的制瓷中心奠定了基础。钧窑、磁州窑、龙泉窑、德化窑等继续烧造传统陶瓷品种。

海外贸易的蓬勃发展,促使陶瓷生产呈现兴盛局面。元代陶瓷不但畅销国内,而且远销海外,亚洲、非洲沿海地区均曾出土过元代景德镇窑、龙泉窑和福建、广东窑场烧造的陶瓷器。

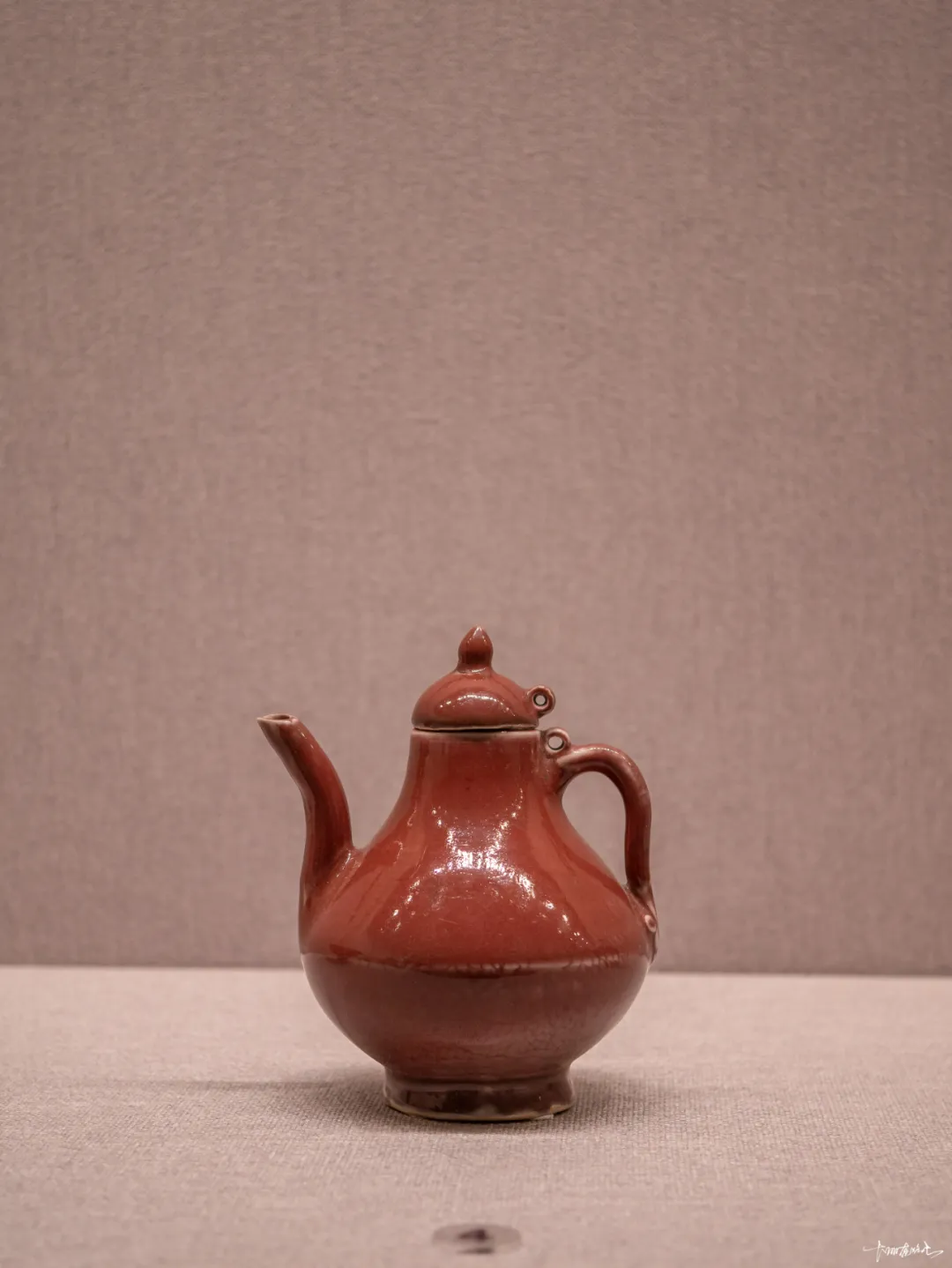

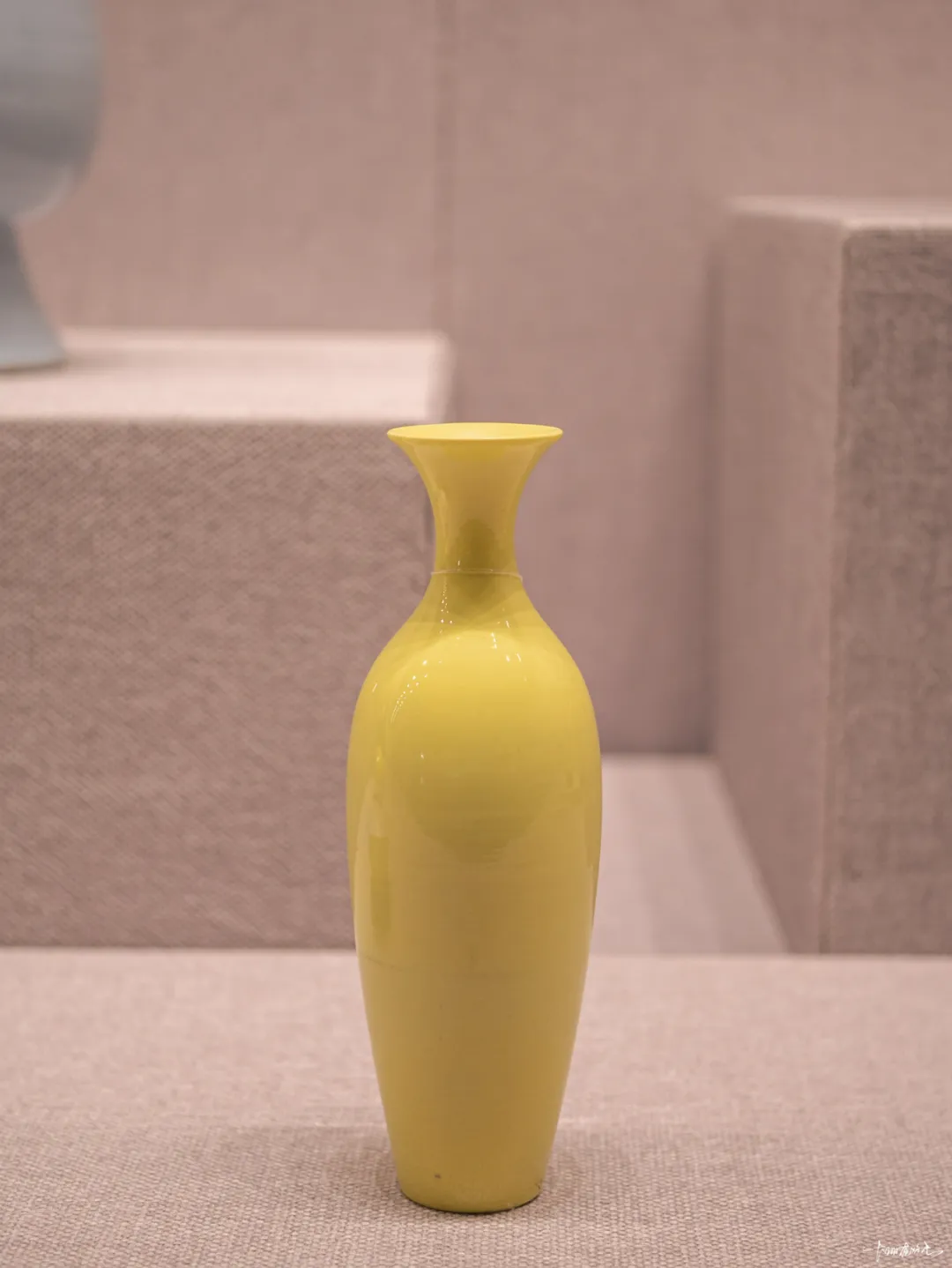

明代景德镇窑分为御窑和民窑两种。洪武二年(1369年)朝廷在景德镇设“陶厂”,建文四年(1402年)更名为“御器厂”,专门烧造宫廷用瓷。此后,历朝沿袭这种制度,源源不断地为宫廷烧造了大量至精至美、品种丰富的瓷器,直至万历三十五年(1607年)停烧。御窑的发展带动了民窑的逐渐兴盛,至明代晚期,景德镇从事瓷器生产的工匠已达十余万人,遂成为全国的制瓷中心、世界的瓷都。永乐、宣德、成化三朝的青花瓷,永乐、宣德朝的鲜红釉、祭蓝釉、甜白釉瓷,成化朝的斗彩瓷,弘治朝的浇黄釉瓷,嘉靖朝的瓜皮绿釉瓷,万历朝的淡茄皮紫釉瓷,嘉靖、隆庆、万历朝的五彩瓷等,均为明代瓷器中的著名品种,堪称中国乃至世界陶瓷史上永恒的经典之作,备受后人推崇。

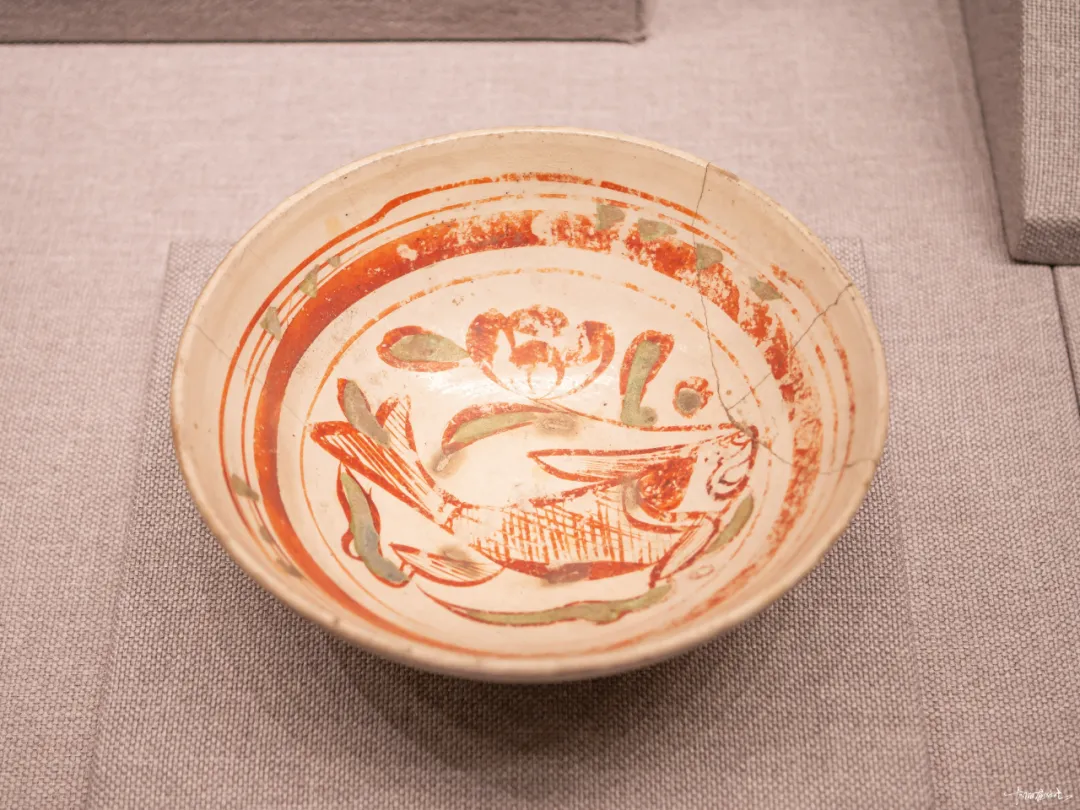

△此罐是明嘉靖官窑青花五彩瓷器中的名品,形体高大规整,胎体厚重,色彩艳丽,构图疏密有致。所绘鲤鱼鳞鳍清晰,与周围的莲花、浮萍、水草融合在一起,显得生动逼真。

明末清初,随着农民起义愈演愈烈,明王朝最终走向灭亡,清朝入主中原坐稳江山,中国社会发生剧烈变革。从明代万历三十五年(1607年)到清代康熙二十年(1681年)的70多年时间里,作为全国制瓷中心的景德镇,其瓷器制造业也经历了一次重大转变。主要表现是,万历三十五年以前的制瓷业是以御窑占统治地位,此后,御窑生产急剧衰落,民营瓷业则因国内和亚欧市场需求的刺激而渐趋兴盛,跃居主导地位。人们习惯于将景德镇制瓷业在17世纪发生变化的这一时期称作“转变期”或“转型期”。

清代景德镇窑仍有御窑和民窑之分。清代统治者革除了明代在手工业方面的一些弊病,废除明代御器厂实行的编役制,将明代晚期出现的“官搭民烧”作为定制,刺激了官民竞争,促进了民营瓷业进一步发展。

据文献记载,清代景德镇御窑更名“御窑厂”。随着康熙、雍正、乾隆三朝盛世的到来,景德镇陶瓷烧造也达到鼎盛。由于这三朝皇帝均对瓷器烧造表现出浓厚兴趣,加之督陶官苦心勠力经营,遂使景德镇御窑在仿古的基础上,又创烧出大量新品种。雍正十三年(1735年)唐英《陶成纪事》罗列当时仿古和创新的瓷器多达57个品种。德化窑、石湾窑和宜兴窑等地方窑场也沿袭明代风格,继续烧造传统品种的陶瓷。

从烧造工艺上看,青花与仿官釉、仿汝釉、仿哥釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉等均属高温釉、彩,需先焙烧。而粉彩、珐琅彩、金彩及松石绿釉等均属低温釉彩,需后焙烧。如此复杂的工艺只有在全面掌握各种釉、彩性能的情况下才能顺利完成。

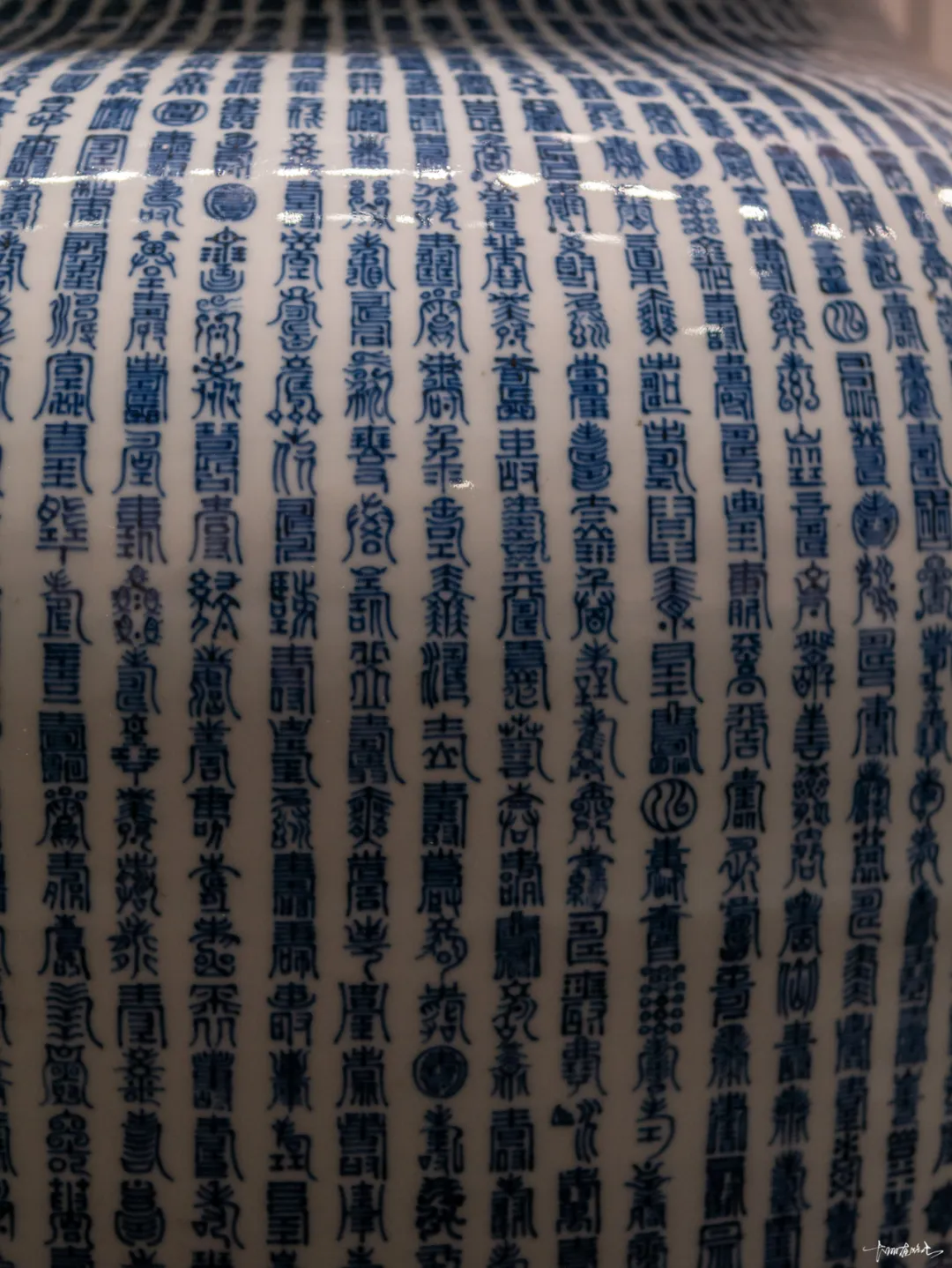

清代乾隆时期历时六十年,是封建社会发展的太平盛世。此时,由于乾隆皇帝嗜古成癖,对瓷器情有所钟,再加之督陶官唐英对景德镇御窑厂的苦心经营,一大批身怀绝技的名工巧匠汇集于景德镇,致使御窑厂的瓷器生产无论在数量还是质量上都达到前所未有的境界。特别是各种新奇淫巧的制品层出不穷,其工艺技术之高可谓鬼斧神工。这件各种釉彩大瓶,集各种高温、低温釉、彩于一身,素有“瓷母”之美称,集中体现了当时高超的制瓷技艺,传世仅此一件,弥足珍贵。

清代道光二十年(1840年)鸦片战争以后,随着内忧外患接踵而至,清王朝日趋衰败,景德镇制瓷业总体上呈现逐渐衰退的局面。但清代晚期御窑瓷器仍然有闪光点,例如专为同治皇帝大婚和慈禧皇太后万寿批量烧造的成套用瓷,有如天边一抹晚霞,闪耀余辉。

文字参阅故宫博物院官网/故宫博物院文物铭牌