厳島神社(いつくしまじんじゃ、公式表記:嚴島神社[1])は、広島県廿日市市の厳島(宮島)にある神社。式内社(名神大社)、安芸国一宮。旧社格は官幣中社で、現在は神社本庁の別表神社。神紋は「三つ盛り二重亀甲に剣花菱」。

古くは「伊都岐島神社」とも記された。全国に約500社ある厳島神社の総本社である。

平成8(1996)年12月にユネスコの世界文化遺産に「厳島神社」として登録されている[2]。

広島県広島湾に浮かぶ厳島(宮島)の北東部、弥山(標高535m)北麓に鎮座する。厳島は一般に「安芸の宮島」とも呼ばれ日本三景の1つに数えられている。平家からの信仰で有名で、平清盛により現在の海上に立つ大規模な社殿が整えられた。社殿は現在、本殿・拝殿・回廊など6棟が国宝に、14棟が重要文化財に指定されているそのほか、平家の納めた平家納経を始めとした国宝・重要文化財の工芸品を多数納めている。

厳島神社の平舞台(国宝:附指定)は日本三舞台の1つ[* 1]に数えられるほか、海上に立つ高さ16mの大鳥居(重要文化財)は日本三大鳥居の1つ[* 2]である。また、夏に行われる例祭は「管絃祭」として知られる。

創建

社伝では、推古天皇元年(593年)、当地方の有力豪族・佐伯鞍職が社殿造営の神託を受け、勅許を得て御笠浜に市杵島姫命を祀る社殿を創建したことに始まるとされる。「イツクシマ」という社名も「イチキシマ」が転じたものとする説がある。

厳島神社の鎮座する厳島(宮島)は「神に斎く(いつく = 仕える)島」という語源[* 4]のように、古代から島そのものが神として信仰されたと考えられている。厳島中央の弥山(標高535m)山頂には巨石が連なっており、山岳信仰の対象であったとされる。

概史

文献での初出は、弘仁2年(811年)に名神に預かったという記事である。平安時代中期の『延喜式神名帳』では「安芸国佐伯郡 伊都伎嶋神社」と記載されて名神大社に列したほか、安芸国一宮とされた。その頃には神職は佐伯氏が掌握した。この社格が昇っていく過程で祭神が整備されていったと考えられており、祭神の市杵島姫命が明記されるのは『一宮記』以降になる。

平安時代末期、神主・佐伯景弘と当時の安芸守・平清盛の結びつきを契機に平家一族から崇敬を受けた。仁安3年(1168年)頃、平清盛が社殿を造営し現在と同程度の大規模な社殿が整えられた[* 5]。平家一門の隆盛とともに厳島神社も栄えて平家の氏神となった。平家滅亡後も源氏をはじめとして時の権力者の崇敬を受けるが、建永2年(1207年)と貞応2年(1223年)の2度の火災で建物の全てを焼失している。そのため、現在残る社殿は仁治年間(1240年-1243年)以降に造営されたものである。

厳島は神の住む島として禁足地とされ、鎌倉時代頃までは地御前神社(外宮)において主な祭祀が行われていた。鎌倉時代末期から南北朝時代以降、社人・僧侶が禁を破って住むようになったとされる[4]。

戦国時代に入り世の中が不安定になると社勢は徐々に衰退する。毛利元就が弘治元年(1555年)の厳島の戦いで勝利を収めて厳島を含む一帯を支配下に置き、厳島神社を崇敬するようになると再び隆盛した。元就は大掛かりな社殿修復を行なった。また、豊臣秀吉も九州遠征の途上で厳島神社に参拝し、大経堂(現 千畳閣)の造営を行なっている。

江戸時代には厳島詣が民衆に広まり、門前町や周囲は多くの参拝者で賑わった。

明治維新後、明治新政府が派遣した大参事によって社殿が「仏式」と判断され、神仏分離の原則によって社殿の焼却が命じられた(廃仏毀釈)。厳島神社の棚守(宮司に相当)が東京の明治新政府に直訴したことによって社殿の焼却は免れたものの、仏教的と考えられた社殿の彩色がすべて剥がし落とされて「白木造」に改められ、千木と鰹木が新設されるなどの「復古」が行われた。また大経堂(千畳閣)は内陣の木鼻を切り落とし、仏像などを撤去したうえで末社「豊国神社」に改めるなど、社殿の損壊と分離が行われ、大聖院(旧別当寺)、大願寺といった寺院が独立した。

明治4年(1871年)近代社格制度において国幣中社に列し、明治44年(1911年)に官幣中社に昇格した。明治末に社殿が国宝に指定されたことを機に、廃仏毀釈で破壊された部分が明治末の大修理と大正の修理で復旧され、千木と鰹木も撤去された(このため、明治時代の厳島神社の写真にのみ千木と鰹木が写っている)。

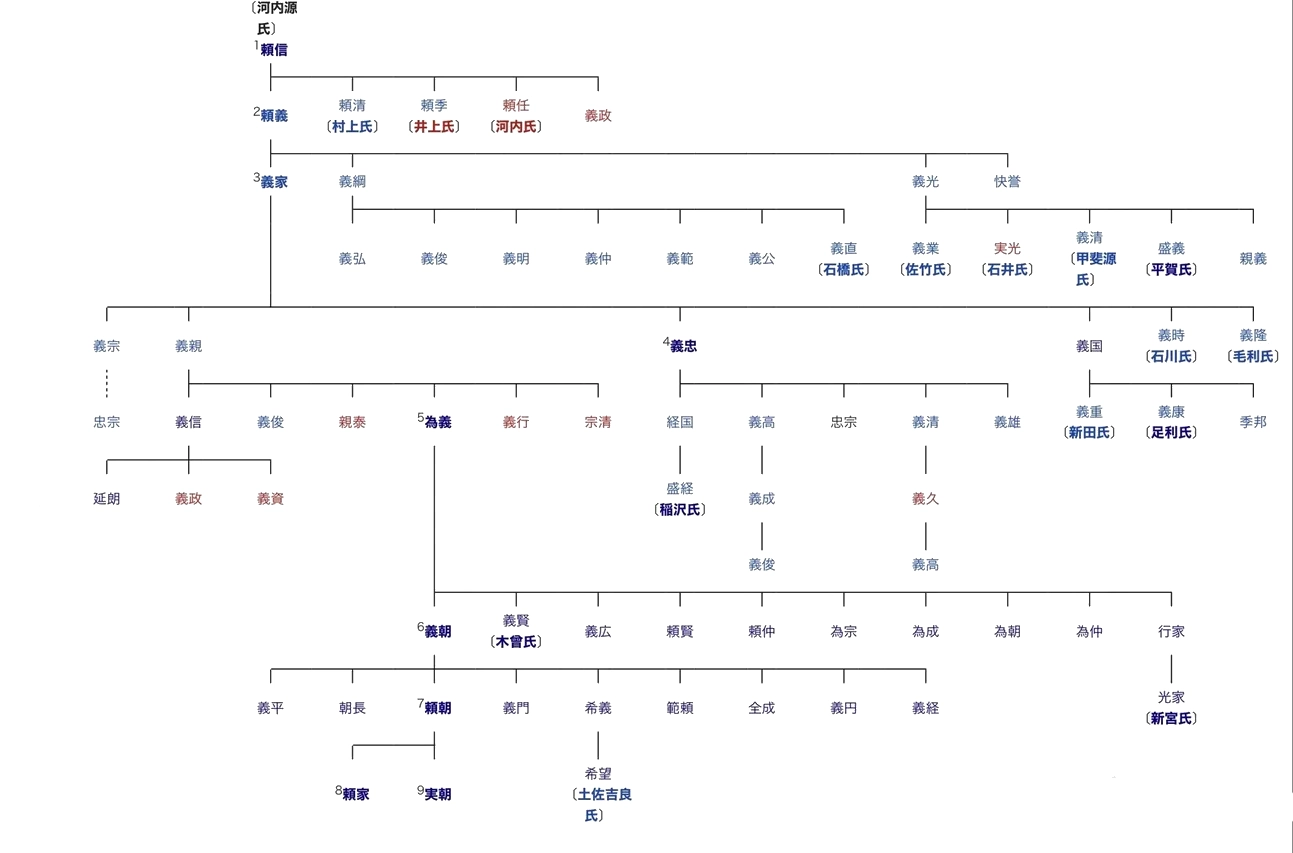

河内源氏的始祖是定居于摄津国川边郡多田(今兵库县川西市多田)源满仲(多田满仲)的三子源赖信。源赖信的长兄则是摄津源氏的始祖源赖光,次兄是大和源氏的始祖源赖亲。

河内源氏经过平忠常之乱、前九年之役、后三年之役,确立起其于东国武士中武家栋梁的地位。

日本古代著名武士家族是河内源氏家族,代表人物有源赖信、源义经、源赖朝等人。

日本河内源氏家族,是日本古代皇族中最古老的一支。源氏家族,自古便是武士家族,族中出了很多武士以及将军,日本最有名的武士八幡太郎,就是源氏家族的后裔。

如果追溯历史源流,源氏家族是正统的天皇后裔,这个家族曾经建立了最辉煌的江户幕府,在之后几百年的时间中源氏家族与平氏家族出现了纷争,之后源氏家族胜出,建立了日本三代幕府,统治了日本将近千年,

源赖信,是日本平安时代的武将,战功显赫。1028年平定了日本东部的叛乱,他确立了源氏在日本东部的地位,巩固了自己在朝中的势力,因为他的存在让日本的源氏家族在整个日本都有很大的威信。

源义经,他是平安末期镰仓初期的武将,他曾协助源赖朝打过许多胜仗,并让源氏最终获得了整个日本的统治权,他是日本历史上最具传奇的人物之一,日本的大河剧小说,以及歌舞伎剧本,都曾描述过他的忠义和他的英雄故事。在日本,很多的小说和电影都取材于他的生活往事。

源赖朝,他是日本源氏家族中最出色的人,就是这个人创立的日本幕府制度,它不仅仅是贵族,而且是真正的天皇后裔,他曾被平清盛俘虏流放到伊豆,在那里被软禁了20多年。

在被软禁的这些年里,他丝毫没有忘记平清盛带给他的耻辱,他恢复自由之后,当时的皇子以仁王起事,他便积极响应号召,并将源氏家族聚集起来,还得到了日本东部一些封建领主的支持,源赖朝进兵镰仓,并在镰仓建立的大本营。

之后在白河天皇的要求下,源赖朝率兵打败了进犯京都的其他诸侯,他成为了京都中唯一的军队,之后便建立了政权,当时的天皇无奈便只好承认源赖朝守护日本的这个事实。

源赖朝通过军事和政治的威慑,架空了当时的天皇,天皇死后,他便封自己为征夷大将军,成为了日本所有封建领主的主宰,并且建立了日本历史上第一个幕府政权,镰仓幕府。

源氏派系分支

“源”这个姓氏始于嵯峨天皇时期,生性风流的嵯峨天皇因膝下子女太多,国库无力供养,下诏书把四位皇子和四位皇女降为臣籍,赐姓“源”。

后世的20多位天皇也曾赐姓过“源”这个姓氏,其中最著名的就是清和天皇的清和源氏。

清和源氏是以第56代清和天皇第六皇子贞纯亲王之子经基为始祖。经基王之子源满仲帮助藤原北家确立了摄关政治,并且确立了自己在地方上武士领袖的地位。

源满仲又亲自将摄津国设为据点,成立武士团。随后,他的三个孩子——源赖光、源赖亲、源赖信将这个武士团扩大到了全日本各个地方,形成了很多的派系分支。

法隆寺(ほうりゅうじ)は、奈良県生駒郡斑鳩町法隆寺山内にある聖徳宗の総本山の寺院。斑鳩寺(いかるがでら、鵤寺とも)、法隆学問寺としても知られる[1]。

法隆寺は7世紀に創建され、古代寺院の姿を現在に伝える仏教施設であり、聖徳太子ゆかりの寺院である。創建は金堂薬師如来像光背銘、『上宮聖徳法王帝説』から推古15年(607年)とされる。金堂、五重塔を中心とする西院伽藍と、夢殿を中心とした東院伽藍に分けられる。境内の広さは約18万7千平方メートル。西院伽藍は、現存する世界最古の木造建築物群である[2]。

法隆寺の建築物群は法起寺と共に、1993年(平成5年)に「法隆寺地域の仏教建造物」としてユネスコの世界遺産(文化遺産)に登録された。建造物以外にも、飛鳥・奈良時代の仏像、仏教工芸品など多数の文化財を有する。

法隆寺のある斑鳩の地は、生駒山地の南端近くに位置し、大和川を通じて大和国(現・奈良県)と河内国(現・大阪府南部)とを結ぶ交通の要衝であった。付近には藤ノ木古墳を始めとする多くの古墳や古墳時代の遺跡が存在し、この地が古くから一つの文化圏を形成していたことをうかがわせる[3]。

『日本書紀』によれば、聖徳太子こと厩戸皇子(用明天皇の皇子)は推古9年(601年)、飛鳥からこの地に移ることを決意し、宮室(斑鳩宮)の建造に着手、推古天皇13年(605年)に斑鳩宮に移り住んだという。法隆寺の東院の所在地が斑鳩宮の故地である。この斑鳩宮に接して建立されたのが斑鳩寺、すなわち法隆寺であった。明治時代の半ば(19世紀末頃)まで、法隆寺の西院伽藍の建物は創建以来一度も火災に遭わず、推古朝に聖徳太子の建立したものがそのまま残っていると信じられていた。しかし、『日本書紀』には天智天皇9年(670年)に法隆寺が全焼したという記事のあることから、現存する法隆寺の伽藍は火災で一度失われた後に再建されたものではないかという意見(再建論)が明治20年(1887年)頃から出されるようになった(菅政友、黒川真頼、小杉榲邨ら)。これに対し、『書紀』の記載は信用できず、西院伽藍は推古朝以来焼けていないと主張する学者たちもおり(平子鐸嶺、関野貞ら)、両者の論争(法隆寺再建・非再建論争)はその後数十年間続いた(論争の詳細については後述)[4][5]。

石田茂作らによる昭和14年(1939年)の旧伽藍(いわゆる若草伽藍)の発掘調査以降、現存の法隆寺西院伽藍は聖徳太子在世時の建築ではなく、一度焼亡した後に再建されたものであることが決定的となり、再建・非再建論争には終止符が打たれた。現存の西院伽藍については、持統7年(693年)に法隆寺で仁王会が行われている(『法隆寺資財帳』)ことから、少なくとも伽藍の中心である金堂はこの頃までに完成していたとみられる。同じく『資財帳』によれば、和銅4年(711年)には五重塔初層安置の塑像群や中門安置の金剛力士像が完成しているので、この頃までには五重塔、中門を含む西院伽藍全体が完成していたとみられる[6][7][8]。

現・西院伽藍の南東に位置する若草伽藍跡が焼失した創建法隆寺の跡であり、この伽藍が推古朝の建立であったことは、発掘調査の結果や出土瓦の年代等から定説となっている[9]。また、昭和14年(1939年)、東院の建物修理工事中に地下から掘立柱建物の跡が検出され、これが斑鳩宮の一部であると推定されている[10]。「日本仏教の祖」としての聖徳太子の実像については、20世紀末頃から再検討がなされており、『書紀』などが伝える聖徳太子の事績はことごとく捏造であるとする主張もある。ただし、こうした聖徳太子非実在論に対しては根強い反論もある。また、聖徳太子非実在論説を唱える大山誠一も、厩戸皇子という皇族の存在と、その人物が斑鳩寺(創建法隆寺)を建立したことまでは否定していない[11]。

金堂の「東の間」に安置される銅造薬師如来坐像(国宝)の光背銘には「用明天皇が自らの病気平癒のため伽藍建立を発願したが、用明天皇がほどなく亡くなったため、遺志を継いだ推古天皇と聖徳太子があらためて推古天皇15年(607年)、像と寺を完成した」という趣旨の記述がある。しかし、正史である『日本書紀』には(前述および後述の670年の火災の記事はあるが)法隆寺の創建については何も書かれていない。

前述の金堂薬師如来像については、昭和8年(1933年)、福山敏男により、

- 像自体の様式や鋳造技法の面から、実際の製作は7世紀後半に下るとみられる。

- 607年当時、日本における薬師如来信仰の存在が疑問視される。

- 銘文中の用語に疑問が持たれる。

という疑問が提出された。この説はおおむね支持を得ており、薬師像は文字通り607年まで遡る製作とは見なされていない。また、金堂の中央に安置される本尊は「623年に聖徳太子の冥福のため止利が造った」という内容の光背銘を持つ釈迦三尊像であり、これより古い薬師如来像が「東の間」に安置されて脇仏のような扱いをされている点も不審である[12]。

皇極天皇2年(643年)、蘇我入鹿が山背大兄王を襲った際に斑鳩宮は焼失したが、法隆寺はこの時は無事だったと考えられる。

なお、八角堂の夢殿を中心とする東院伽藍は、天平10年(738年)頃、行信僧都が斑鳩宮の旧地に太子を偲んで建立したものである。

養老2年(718年)に県犬養橘三千代(橘夫人)が西円堂を建立したとする伝承がある。また、娘の光明皇后が多額の寄進を行い、孫娘の橘古那可智(聖武天皇夫人)の居所が寄進されて伝法院になったのも、彼女たちの法隆寺への信仰も三千代の影響と考えられる[13]。

東京大学全体

東京大学は欧米諸国の諸制度に倣った[1]、日本国内で初の近代的な大学として設立された[2]。

憲章

東京大学には、特に創立時に明文化された建学の精神はない。しかし、国立大学法人化に伴い、現在は「東京大学憲章」[3]が定められている。東京大学憲章は、大学としての使命を公に明らかにすることと、目指すべき道を明らかにすることを目的として学内有識者会議によって制定されたものである。学部教育の基礎としてリベラル・アーツ教育(教養教育)を重視することを謳っている。

教育および研究の概略

教育研究とキャンパス

東京大学は、主な3つのキャンパスごとに教育内容・研究内容を異にする。教育内容の面では、主に教養課程を実施する駒場キャンパス、専門教育を行う本郷キャンパス、主に大学院課程の教育を行う柏キャンパスに分けられる。また研究内容の面では、学際的な研究を行う駒場キャンパス、伝統的な学問領域の研究を行う本郷キャンパス、新しい学問領域の研究を行う柏キャンパスに分けられる。こうしたキャンパス分立体制は、学部ごとにキャンパスを分立することの多い他の大学と比べると珍しい形態である。さらに、現在でも学部入学時の教養課程を分化して設置していることも、日本国内の大学では珍しい存在となっている。