ROBERT SCHUMANN (1810–1856) gründet die „Neue Zeitschrift für Musik“.

Das Klavierstück „Lyon“ aus dem „Album d’un voyageur“ („Reisetagebuch“) von FRANZ LISZT (1811–1886) entsteht als Erinnerung an den Weberaufstand in Lyon.

1835–1838 werden die „Vorlesungen über die Ästhetik“ von GEORG WILHELM FRIEDRICH HEGEL (1770–1831) veröffentlicht. Die Publikation folgt den Vorlesungen, die HEGEL seit 1820 in Berlin hält und in denen er die Musik in die Gesamtentwicklung der Künste systematisch einbettet.

ALBERT LORTZING (1801–1851) schreibt 1837 die komische Oper „Zar und Zimmermann“, die noch heute zum Standardrepertoire des deutschen Musiktheaters gehört.

In der „Ästhetik der Tonkunst I“ (1837) unternimmt FERDINAND GOTTHELF HAND (1786–1851) den Versuch, die Musik als Tonkunst zu beschreiben. Band II erscheint 1841 in Jena.

ADOLF BERNHARD MARX (1795–1866) veröffentlicht 1837 den ersten von vier Bänden seiner Schrift „Die Lehre von der musikalischen Komposition, praktisch-theoretisch“. Bis ins 20. Jh. hinein wird das Kompendium mehrfach neu aufgelegt und gehört zu den Grundsteinen der Musikwissenschaft. (Quelle: www.lernhelfer.de)

Geboren am 15. April 1707 in Basel als Sohn eines Pfarrers, studierte Leonhard Euler an der Universität Basel zunächst Philosophie und Theologie, bevor er sich dem Studium der Mathematik bei Johann Bernoulli zuwandte. Nachdem der Versuch in Basel eine Professur zu erhalten gescheitert war, folgte er 1727 einem Ruf an die zwei Jahre zuvor eröffnete St. Petersburger Akademie der Wissenschaften. Zunächst wirkte er hier als Adjunkt, ab 1730 als Professor für Physik und nach der Rückkehr Daniel Bernoullis nach Basel im Jahre 1733 als Professor für Mathematik.

Arbeit an der Preussischen Akademie der Wissenschaft

In den politischen Wirren von 1741 nahm Euler ein Angebot von Friederichs II. von Preussen an und übersiedelte nach Berlin, wo er einen wesentlichen Anteil am Aufbau der Preussischen Akademie der Wissenschaften leistete. Hier bekleidete Euler das Amt des Direktors der Mathematischen Klasse, pflegte aber weiterhin enge Kontakte mit St. Petersburg. Unzufrieden mit seiner Behandlung durch Friedrich II., nahm Euler 1766 den erneuten Ruf an die St. Petersburger Akademie, der im Namen der Zarin Katharina II. erfolgt war, an. Trotz einer schweren Augenkrankheit, die zu einer vollständigen Erblindung führte, blieb er bis zu seinem Tod am 18. September 1783 überaus produktiv und übte einen massgeblichen Einfluss auf die Tätigkeit der Akademie aus.

Dokument

Exlibrisstempel «R. Wolf» aus: Leonhard Euler: Vollständige Anleitung zur Algebra. St. Petersburg: bei der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, 1771, Titelseite. ETH-Bibliothek, Alte und Seltene Drucke, Rar 4961.

Werke

Leonhard Euler gilt als einer der bedeutendsten Mathematiker überhaupt. Er verfasste über 900 Arbeiten, davon rund 40 Monografien. Die Bandbreite seiner wissenschaftlichen Tätigkeit ist heute unvorstellbar. Euler lieferte massgebliche Beiträge zur Algebra (Zahlentheorie, Analysis), Mechanik und Physik, Geometrie und Trigonometrie, Astronomie, Schiffbau, Artillerie und Architektur sowie Philosophie, Musiktheorie und Theologie. Euler gilt als Begründer der Analysis. In seinem Grundlagenwerk Introductio in analysin infinitorum wurde zum ersten Mal der Begriff der «Funktion» verwendet. Entsprechend geht ein grosser Teil der modernen mathematischen Symbolik auf Euler zurück. Zudem wurden nach Euler zahlreiche mathematische Phänomenecall_made benannt.

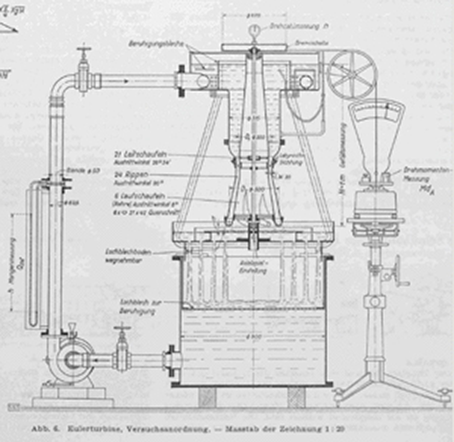

J. Ackeret: Untersuchung einer nach den Euler’schen Vorschlägen (1754) gebauten Wasserturbine, in: Schweizerischen Bauzeitung, Band 123 (1944), Nr.1, S. 3.

Die Euler-Turbine

Dabei war er seiner Zeit weit voraus, wie das Beispiel der Euler-Turbine zeigt. Die rein theoretischen Berechnungen Eulers aus dem 18. Jahrhundert versuchte der bekannte Aerodynamiker Jakob Ackeret 1944 an der ETH Zürich in die Praxis umzusetzen. Die bei der Firma Escher-Wyss nachgebaute Turbine wies einen respektablen Wirkungsgrad auf, wie der Artikel von Ackeret in der Schweizerischen Bauzeitungcall_made zeigt.

Die unglaubliche Produktivität Eulers beschäftigt die Mathematiker noch heute. Bei der Gesamtausgabe handelt es sich um ein Jahrhundertwerk der Schweizerischen Akademie der Wissenschaftencall_made, das noch immer nicht abgeschlossen ist.

Bestand

Die ETH-Bibliothek besitzt zahlreiche zeitgenössische und moderne Ausgaben von Eulers Werken. Über das Suchportal der ETH-Bibliothek sind Monografien such- und bestellbar. Die unselbständigen Abhandlungen sind in den Opera Omnia zu finden. 12 Monographien sind auch als E-Texte elektronisch verfügbar.

Die Es-Dur-Sinfonie op. 55 von LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) entsteht. Die sogenannte „Eroica“ besticht durch ihren ungewöhnlichen Umfang, ihren programmatischen Bezug als Heldensinfonie auf NAPOLEON (1792–1815) und die Integration von Melodien der französischen Revolutionsmusik.

JEAN PAUL (JOHANN PAUL FRIEDRICH RICHTER, 1764–1825) verbindet in seiner „Vorschule der Ästhetik“ (1804) klassisches und romantisches Musikdenken. JEAN PAULs Dichtung ist Bezugspunkt für

- ERNST THEODOR AMADEUS HOFFMANN (1776–1822),

- ROBERT SCHUMANN (1810–1856),

- GUSTAV MAHLER (1860–1911) u.a.

Zwischen 1804 und1808 arbeitet LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) an der 5. Sinfonie in c-Moll, die sich durch das populäre Dreiton-„Schicksalsmotiv“ und die radikale motivisch-thematischen Vereinheitlichung abhebt. (Quelle: www.lernhelfer.de)

FRANZ LISZT (1811–1886) komponiert die „Bergsinfonie“ (1848/1849) und begründet damit die Entwicklung der Sinfonischen Dichtung. Die Sinfonische Dichtung ist in der Regel einsätzig und unterliegt einer außermusikalischen, programmatischen, häufig literarischen Idee.

RICHARD WAGNER (1813–1883) verfasst 1851 mit der Schrift „Oper und Drama“ eine programmatische Schrift zu seiner Konzeption vom Gesamtkunstwerk. (Quelle: www.lernhelfer.de)

FRANZ SCHUBERT (1797–1828) vertont die Gedichte von WILHELM MÜLLER (1794–1827) in seinem Liederzyklus „Die Winterreise“ (1827).

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847) führt 1829 mit der Berliner Singakademie die „Matthäuspassion“ von JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) das erste Mal nach BACHs Tod wieder auf und leitet damit die Wiederentdeckung der Werke BACHs ein.

HECTOR BERLIOZ (1803–1869) komponiert die „Symphonie fantastique“ („Fantastische Sinfonie“) (1830), die als Umbruchs- und Modellwerk einer „Schwarzen Romantik“ gilt. In allen fünf Sätzen tritt die sogenannte Idée fixe („fixe, unveränderliche Idee“) auf. Als Idée fixe bezeichnet BERLIOZ das Hauptthema im 1. Satz, das er in abgewandelter Form auch in den anderen vier Sätzen verwendet. (Quelle: www.lernhelfer.de)

00:00:00 BINO (VALZER) 00:03:07 CHIOCCIA (MAZURKA) 00:05:51 GOMEZ DRITO (TANGO ARGENTINO) 00:09:03 CURVA (MAZURKA) 00:11:49 STAFFA (MAZURKA) 00:14:29 MISTERO (VALZER) 00:17:36 MOLINA (POLKA) 00:20:04 NELLA (MAZURKA) 00:22:53 NEDO (VALZER) 00:26:16 OLINDA (MAZURKA) 00:29:24 RIBBON (FOX TROT) 00:31:49 SCACCO (VALZER) 00:35:03 SPORTIVA (POLKA) 00:38:01 TANIA (MAZURKA) 00:40:34 IONE (MAZURKA) 00:43:29 BANDESSA (POLKA) 00:46:40 BIX FOX (FOX TROT) 00:48:58 TOREADOR (PASO DOBLE) 00:51:40 CARLETTO (VALZER) 00:54:47 RICOTTA (MAZURKA) 00:58:11 SANTAL (TANGO ARGENTINO) 01:01:07 ANTONIETTA (TARANTELLA) 01:03:47 VALLETTA (POLKA) 01:06:45 VILLETTA (POLKA) 01:09:44 MERAVIGLIOSO (VALZER) 01:13:42 ERBITTER (VALZER)

WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) komponiert 1779 seine „Krönungsmesse“ (KV 317), deren Bezeichnung auf ihre Aufführung anlässlich der Kaiserkrönung in Prag 1791 zurückgeht.

Der russische Komponist DMITRIJ BORTNJANJSKIJ (1751–1825) schreibt 1780 den russisch-orthodoxen A-capella-Gesang „Ich bete an die Macht der Liebe“. Seit 1829 wird diese Komposition in Preußen für den „Großen Zapfenstreich“ verwendet und hat auch heute Gültigkeit. (Quelle: www.lernhelfer.de)

WILHELM HEINRICH WACKENRODER (1773–1798) prägt in seiner Schrift „Herzensergießungen eines kunstliebenden Klosterbruders“ das romantische Musikdenken. WACKENRODER entwickelt eine kunstphilosophische Auffassung, die das Empfinden über die Rationalität der Aufklärung stellt und die von einem Hang zum Übersinnlichen charakterisiert ist. Stilmerkmale wie der Subjektivismus und Historismus oder die Rückbesinnung auf Mythen und Märchen, die sich zunächst in der literarischen Romantik herausbilden, werden auch auf die Musik übertragen.

Der österreichische Komponist FERDINAND KAUER (1751–1831) komponiert mit dem Singspiel „Das Donauweibchen“ ein „romantisch-komisches Volksmärchen“, das die Entstehung der deutschen romantischen Oper beinflusst. (Quelle: www.lernhelfer.de)

Der französische Komponist JACQUES OFFENBACH (1819–1880) komponiert das Bühnenwerk „Orphée aux enfers“ („Orpheus in der Unterwelt“). Die vieraktige Oper ist eine Travestie der griechischen Oprpheus-Sage und ist berühmt für den „Galop infernal“, eine Nummer im französischen Tanzstil (Cancan). Bereits 1874 findet die 800. Vorstellung von OFFENBACHs 33. Komposition statt.

Das Klavierstück „Gebet einer Jungfrau“ von TEKLA BADARZEWSKA-BARANOWSKA (1834–1861) erscheint 1859 im Druck. Das vermutlich 1851 entstandene Charakterstück wird zum Prototyp der bürgerlichen Salonmusik für höhere Töchter. (Quelle:www.lernhelfer.de)

CHRISTOPH WILLIBALD RITTER VON GLUCK (1714–1787) komponiert in Zusammenarbeit mit dem Librettisten RANIERI DE CALZABIGI (1714–1795) die Oper „Orfeo ed Euridice“. Die dramaturgischen und melodischen Vereinfachungen weisen diese Komposition als erste seiner drei Reformopern aus. Statt eines Kastraten wird 1774 ein Tenor für die Orfeo-Rolle besetzt.

Zwischen 1762 und 1765 entwickelt JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712–1778) den Text zu seiner Scène Lyrique „Pygmalion“. Mit ROUSSEAUs „Pygmalion“ entsteht die neue Gattung des Melodrams, einer Verbindung aus gesprochenem Text und Instrumentalbegleitung.

Ab 1762 entstehen mehrere Konzertreihen in London, einem Zentrum des bürgerlichen Konzertwesens. Zu den wichtigsten Konzertinstitutionen zählen die von CARL FRIEDRICH ABEL (1723–1787) und JOHANN CHRISTIAN BACH (1735–1782) gegründeten Bach-Abel-Konzerte (bis 1782) sowie die Salomon-Konzerte, die seit 1786 von dem deutschen Violinisten JOHANN PETER SALOMON (1745–1815) organisiert werden.

(Quelle:www.lernhelfer.de)

Der italienische Schriftsteller FRANCESCO ALGAROTTI (1712–1764) fordert in seiner Studie über die Oper „Saggio sopra l’opera in musica“ eine Vereinfachung und Reform der Opera seria. Seine kritische Analyse der zeitgenössischen italienischen Oper gilt als Vorläufer der Opernreform von CHRISTOPH WILLIBALD RITTER VON GLUCK (1714–1787).

1755–1762 schreibt CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714–1788) seine „Berliner Sinfonien“, die aus neun Werken für Streicher, Bläser sowie Cembalo-Generalbass bestehen. Die Kompositionen sind dreisätzig (Schnell-Langsam-Schnell) angelegt und enthalten ältere Concerto- sowie neuere Sonaten-Merkmale.

CARL PHILIPP EMANUEL BACH (1714–1788) veröffentlicht 1760 eine Sammlung mit sechs Sonaten für Klavier mit veränderten Reprisen. Die Reprisen zeichnen sich durch kunstvolle Verzierungen aus, die BACH in die Gesamtkomposition integriert.

Die „Messe des Morts“ von FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC (1734–1829) wird 1760 mit 200 Musikern uraufgeführt.

(Quelle:www.lernhelfer.de)

Der deutsche Musikschriftsteller und Komponist CHRISTIAN FRIEDRICH DANIEL SCHUBART (1739–1791) fixiert in seiner Schrift „Ideen zu einer Ästhetik der Tonkunst“ mit der Betonung des musikalischen Ausdrucks und Empfindens die zentralen Ideen der Musikästhetik des Sturm und Drang.

ANTONIO SALIERI (1750–1825) schreibt 1786 mit „Prima la musica, poi le parole“ („Zuerst die Musik, dann die Worte“) eine musikalische Komödie über das Musiktheater und plädiert für die Vorrangstellung der Musik im Musiktheater. Zeitgleich wird mit „Der Schauspieldirektor“ auch von WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) eine Parodie auf die internen Eifersüchteleien im zeitgenössischen Opernbetrieb aufgeführt.

„Le nozze di Figaro“ („Die Hochzeit des Figaro“) von WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) wird 1786 uraufgeführt. Vorlage für das vieraktige Bühnenwerk ist eine Komödie von CARON DE BEAUMARCHAIS (1732–1799), die aufgrund ihrer sozialkritischen und vorrevolutionären Töne in Wien verboten wird. Das Libretto stammt von LORENZO DA PONTE (1749–1838), mit dem MOZART mehrfach und überaus erfolgreich zusammenarbeitet. (Quelle: www.lernhelfer.de)

ANTON FRIEDRICH JUSTUS THIBAUT (1772–1840) verfasst die Abhandlung „Über Reinheit der Tonkunst“ und propagiert darin die Musik der Renaissance. Die Schrift gilt als Schlüsselwerk der Restauration und Rückbesinnung auf die evangelische und katholische Kirchenmusik.

Die ersten Ländler und Walzer des österreichischen Komponisten JOSEF LANNER (1801–1843) erscheinen 1825 im Druck.

1825 gründet JOHANN STRAUSS (Vater, 1804–1849) die erste Strauß-Kapelle in Wien.

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY (1809–1847) komponiert 1926 die romantisch-klassizistische Ouvertüre zum „Sommernachtstraum“ und entwickelt damit den Genretyp der „Elfenmusik“. 1842 ergänzt er die Ouvertüre zu einer vollständigen Bühnenmusik, die u.a. den berühmten „Hochzeitsmarsch“ enthält.

HANS GEORG NÄGELI (1773–1836) verfasst in seinen „Vorlesungen über Musik mit besonderer Berücksichtigung der Dilettanten“ eine sozialpädagogisch angelegte Musikästhetik. (Quelle:www.lernhelfer.de)

In Anlehnung an die Melodramen-Modelle von JEAN-JACQUES ROUSSEAU (1712–1778) und GEORG BENDA (1722–1795) schreibt CHRISTIAN GOTTLOB NEEFE (1748–1798) das Monodram „Sophonisbe“. Das Monodram ist ein Melodram mit nur einer sprechenden und handelnden Person.

IGNAZ UMLAUFF (1746–1796) eröffnet mit seinem Singspiel „Die Bergknappen“ das „Teutsche Nationalsingspiel“ im Wiener Burgtheater.

Das „Teatro della Scala“ in Mailand wird mit ANTONIO SALIERIs (1750–1825) „L’Europa riconosciuta“ eröffnet. Im Verlauf des 19. Jh. wird die „Scala“ zum Zentrum italienischer Opernkomponisten wie

- GIOACHINO ROSSINI (1792–1868),

- GIUSEPPE VERDI (1813–1901) oder

- GIACOMO PUCCINI (1858–1924).

Des Weiteren entstehen im Zusammenhang mit dem Opernhaus in Mailand die großen Verlage, beispielsweise der Verlag von GIOVANNI RICORDI (1785–1853), der 1808 gegründet wird.

JOHANN GOTTFRIED HERDER (1744–1803) veröffentlicht 1778/1779 eine international angelegte Sammlung von Volksliedern, die erst in der Ausgabe von 1807 den heute gültigen Titel „Stimmen der Völker in Liedern“ trägt. In dieser Schrift prägt HERDER den Begriff des Volksliedes. Als Volkslied versteht er Lieder, in denen sowohl die nationale Eigenart als auch die spezifischen Denkweisen eines Volkes zum Ausdruck kommen. (Quelle: www.lernhelfer.de)

Mit der Oper „Robert le diable“ („Robert der Teufel“) beginnt die Bühnendominanz des deutschen Komponisten GIACOMO MEYERBEER (1791–1864). Fortgesetzt wird der Erfolg mit „Die Hugenotten“ (1836) und „Der Prophet“ (1849).

Der polnische Komponist FRYDRYK CHOPIN (1810–1849) schreibt 1832 die „Revolutionsetüde“ als Reaktion auf den Fall von Warschau während des polnischen Aufstandes.

LOUIS SPOHR (1784–1859) komponiert die Sinfonie Nr. 4 F-Dur op. 86 „Die Weihe der Töne“. In vier Sätzen schildert er die Entstehung und die Funktionen der Musik mit interessanten Montage-, Rhythmus- und Instrumentationseffekten. (Quelle: www.lernhelfer.de)

1789 entsteht das mit aufpeitschendem Text und Gestus versehene Revolutionslied „Ça ira“ („So wird’s gehen“).

DANIEL GOTTLIEB TÜRK (1750–1813) verfasst das Lehrstück „Clavierschule oder Anweisung zum Clavierspielen für Lehrer und Lernende“ und verbindet Klaviertechnik mit allgemeiner Musiklehre.

FRANÇOIS-JOSEPH GOSSEC (1734–1829) komponiert 1790 die christliche Hymne „Te Deum“ für die Jahrestagsfeier der Erstürmung der Bastille am 14. Juli 1790. Durch die Begleitung von Blasorchester und durch große Chöre ist dieser Revolutionsgesang speziell für die Aufführung im Freien konzipiert.

Der österreichische Komponist und Musiktheoretiker JOHANN GEORG ALBRECHTSBERGER (1736–1809) verfasst die Lehrschrift „Gründliche Anleitung zur Komposition“. 1794–1795 wird ALBRECHTSBERGER der Lehrer von LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827). (Quelle:www.lernhelfer.de)

CHARLES GOUNOD (1818–1893) entnimmt in seiner Komposition „Ave Maria“ (Zusatztitel: „Méditation sur le premier Prélude de Piano de S. Bach“) die Oberstimmenkontur von JOHANN SEBASTIAN BACHs (1685–1750) erstem Präludium aus dem „Wohltemperierten Klavier“. Die Melodie, die GOUNOD zunächst für Violine und Klavier, später für Gesang aussetzt, erfreut sich großer Beliebtheit und ist weitverbreitet.

Der einflussreiche Musikkritiker EDUARD HANSLICK (1825–1904) kritisiert in der Abhandlung „Vom Musikalisch-Schönen. Ein Beitrag zur Revision der Tonkunst“ (1854) die Gefühls- und Inhaltsästhetik vieler zeitgenössischer Komponisten.

Die „Klaviersonate h-moll“ von FRANZ LISZT (1811–1886) wird 1854 veröffentlicht. Die Klaviersonate, die LISZT 1852/1853 komponiert hat, ist eine großangelegte und zukunftsweisende einsätzige Sonate. (Quelle: www.lernhelfer.de)

In seinem „Don Giovanni“ bedient sich WOLFGANG AMADEUS MOZART (1756–1791) am spanischen Don-Juan-Mythos, der seit dem 17. Jh. viele Theaterstücke und Opern bevölkert. Es ist die Figur des abgründigen Verführers Don Giovanni, die der Librettist LORENZO DA PONTE (1749–1838) für MOZARTs heiteres Drama (Dramma gioccoso) bearbeitet und die der Oper sowohl tragische als auch komische Züge verleiht.

JOHANN NIKOLAUS FORKEL (1749–1818) leistet mit seiner zweibändigen Schrift „Allgemeine Geschichte der Musik“ (Band 1: 1788; Band 2: 1801) einen bedeutsamen universalgeschichtlichen Ansatz der Musikgeschichtsschreibung und rückt das Wirken von JOHANN SEBASTIAN BACH (1685–1750) in den Mittelpunkt musikhistorischer Betrachtungen. (Quelle:www.lernhelfer.de)

1. Symphony no. 45 in F# min (Farewell) - I. Allegro Assai 2. Symphony no. 45 in F# min (Farewell) - II. Adagio 5:51 3. Symphony no. 45 in F# min (Farewell) - III. Minuetto 14:34 4. Symphony no. 45 in F# min (Farewell) - IV. Finale 18:40 5. Symphony no. 46 in B major - I. Vivace 26:21 6. Symphony no. 46 in B major - II. Poco Adagio 35:12 7. Symphony no. 46 in B major - III. Allegretto 40:59 8. Symphony no. 46 in B major - IV. Presto e scherzando 43:54 9. Symphony no. 48 in C major (Maria Theresia) - I. Allegro 48:13 10. Symphony no. 48 in C major (Maria Theresia) - II. Adagio 54:29 11. Symphony no. 48 in C major (Maria Theresia) - III. Minuetto 1:06:07 12. Symphony no. 48 in C major (Maria Theresia) - IV. Allegro 1:11:16 13. Symphony no. 49 in F minor (La Passione) - I. Adagio 1:14:35 14. Symphony no. 49 in F minor (La Passione) - II. Adagio 1:22:50 15. Symphony no. 49 in F minor (La Passione) - III. Minuetto 1:28:00 16. Symphony no. 49 in F Minor (La Passione) - IV. Presto 1:32:26 17. String Quartet No. 3 in C, Op. 76 (Emperor) - I. Allegro 1:35:57 18. String Quartet No. 3 in C, Op. 76 (Emperor) - II. Poco adagio 1:41:24 19. String Quartet No. 3 in C, Op. 76 (Emperor) - III. Minuetto 1:49:40 20. String Quartet No. 3 in C, Op. 76 (Emperor) - IV. Finale 1:54:37 21. Minuetto I Trio 1:59:03 22. Minuetto II 2:00:56

CHRISTIAN GOTTFRIED KÖRNER (1756–1831) verfasst die für die klassische Musikästhetik wichtige Abhandlung „Über Charakterdarstellung in der Musik“.

JOSEPH HAYDN (1732–1809) komponiert das Oratorium „Die Schöpfung“ nach einem Text von GOTTFRIED VAN SWIETEN (1733–1803), der wiederum einer Dichtung von JOHN MILTON (1608–1674) folgt. „Die Schöpfung“ markiert einen Höhepunkt in der Gattungsgeschichte des Oratoriums. (Quelle:www.lernhelfer.de)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) komponiert die Klaviersonate in c-moll op. 13 („Pathétique“), deren Charakteristik die motivische Verbindung zwischen den Sätzen und ihr „heroischer Ton“ ist.

JOSEPH HAYDN (1732–1809) beginnt die Arbeit an seinem Oratorium „Die Jahreszeiten“. Als Vorlage dient die Dichtung „The seasons“ von JAMES THOMSON (1700–1748), die von GOTTFRIED VAN SWIETEN (1733–1803) übersetzt und für HAYDNs Vertonung eingerichtet wurde. „Die Jahreszeiten“ bestehen den Jahreszeiten entsprechend aus vier Teilen und stellen Szenen des ländlichen Arbeitslebens dar. 1801 vollendet HAYDN sein Werk. (Quelle: www.lernhelfer.de)

Die Niederrheinischen Musikfeste entwickeln sich zu Prototypen der bürgerlichen Musikfeste mit großen Chorvereinigungen.

Ab 1818 entstehen zahlreiche Balladen („Die Uhr“, „Erlkönig“, „Prinz Eugen“ u.a.) von CARL LOEWE (1796–1869). Die Ballade ist eine Ausprägung des Sololiedes, die besonders für die bürgerliche Hausmusik bedeutsam wird.

CARL MARIA VON WEBER (1786–1826) komponiert die programmatische Walzerfolge „Aufforderung zum Tanz“ (1804), die sich zum Modell für den Konzertwalzer und zum Vorbild für den typischen Aufbau des Wiener Walzers entwickelt. (Quelle:/www.lernhelfer.de)

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) schreibt die erste Fassung seiner einzigen Oper „Fidelio“, 1806 und 1814 folgen zwei weitere Überarbeitungen. Die Oper steht in der Tradition der französischen Revolution und wird auch als „Rettungsoper“ bezeichnet.

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) komponiert 1807/1708 die 6. Sinfonie in F-Dur, die er selbst „Pastorale“ nennt. Die „Pastorale“ wird durch die für eine Sinfonie ungewöhnlichen programmatischen Satzüberschriften zum Inbegriff der Programmmusik. (Quelle:www.lernhelfer.de)

Die musikalische Romantik in Deutschland setzte bald nach 1800 ein. Zunächst war der Begriff "romantisch" im Umfeld der Literatur verwendet worden, wo er für die Eigenschaften des wiederentdeckten mittelalterlichen Romans einstand – phantastisch, abenteuerlich, erfunden. Dichter und Kritiker begannen dann, von "romantischer" Musik zu sprechen, beispielweise E.T.A. Hoffmann 1810 in einer Rezension von Beethovens Fünfter Symphonie, in der es hieß, dass die Musik "die romantischste aller Künste" und gerade Beethoven "ein rein romantischer (eben deshalb ein wahrhaft musikalischer) Componist" sei. Der Begriff war in diesem Sinne anfangs weniger auf konkrete Stücke gemünzt als auf die Bedeutung der Musik für ein "romantisches" Denken überhaupt. Diese Zuordnung zeugt von einem Kunstverständnis, das sich der Ästhetik einer "progressiven Universalpoesie" (Friedrich Schlegel) ebenso verpflichtet weiß wie es eine Hierarchie zwischen den Künsten etabliert; die ungegenständliche, trotz ihrer Freiheit von der Begriffssprache ungemein beredte Musik rangierte in dieser Hierarchie an erster Stelle.

Zu den Vorbedingungen für die Geistesbewegung der Romantik gehörte das Erstarken des Bildungsbürgertums, die Welle naturwissenschaftlicher Neuentdeckungen und die beginnende Industrialisierung sowie die staatspolitischen Umwälzungen in der Folge der französischen Revolution von 1789, der Feldzüge und der Besatzungspolitik Napoleons. Um die Jahrhundertwende verband sich die Erfahrung, in einer erschütterten, fremdbestimmten Zeit zu leben, mit der Sehnsucht danach, ein intaktes Weltgefühl zumindest im Paralleluniversum der Kunst vorzufinden. Die Kommunikation über Musik, wie sie in den ersten Dezennien des Jahrhunderts auf der Grundlage neuer Zeitschriften möglich wurde, die rege hausmusikalische Betätigung oder die Teilhabe am Laienchorwesen waren bereits späte, pragmatisch gewordene Vehikel für die vielzitierte romantische Weltflucht, die sich ursprünglich weitaus esoterischer gegeben hatte.

Der englische Schriftsteller THOMAS PERCY (1729–1811) veröffentlicht die „Reliques of Ancient English Poetry“. Diese auch ins Deutsche übersetzte Sammlung volkstümlicher Balladen erfährt eine weite Verbreitung und beeinflusst die Balladendichtung und -vertonung nachhaltig.

Die „Six simphonies op. 3“ und „Six simphonies op. 6“ von JOHANN CHRISTIAN BACH (1735–1782) erscheinen im Druck. Die Besonderheit dieser Werke liegt in ihrer dreisätzigen Anlage und dem sogenannten galanten Stil. Als galanten Stil bezeichnet man im Gegensatz zur strengen kontrapunktischen Schreibweise eine ungezwungene sowie leicht verständliche Schreibart.(Quelle:www.lernhelfer.de)

Der „Freischütz“ von CARL MARIA VON WEBER (1786–1826) wird im neuen Schinkelschen Schauspielhaus in Berlin uraufgeführt und zu einem nationalen Triumph. Vor allem der „Jägerchor“ und der Brautchor „Wir winden dir den Jungfernkranz“ werden zu Schlagern. Die neuartige Instrumentation, insbesondere im „Wolfsschlucht“-Finale, beeinflusst viele zeitgenössische Komponisten, z.B. HECTOR BERLIOZ (1803–1869).

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770–1827) arbeitet ab 1822 an der 9. Sinfonie, deren großangelegtes Chorfinale nach dem Text „Ode an die Freude“ von FRIEDRICH VON SCHILLER (1759–1805) zum Inbegriff für die Vokalsinfonie des 19. und 20. Jh. wird. BEETHOVEN vollendet das Werk 1824.

FRANZ SCHUBERT (1797–1828) komponiert die Sinfonie h-Moll (1822), die auch die „Unvollendete“ genannt wird und erst 1865, also nach seinem Tod uraufgeführt wird. (Quelle: www.lernhelfer.de)

Dem englischen Historiografen CHARLES BURNEY (1726–1814) gelingt 1776 mit der fortschrittsorientierten Schrift „A General History of Music“ ein Meilenstein der Musikgeschichtsschreibung.

IGNAZ JAKOB HOLZBAUER (1711–1783) komponiert die deutschsprachige Opera seria „Günther von Schwarzburg“, die 1777 uraufgeführt wird und als erster Versuch einer deutschen Nationaloper verstanden wird. Ein nachhaltiger Einfluss dieses Werks ist in WOLFGANG AMADEUS MOZARTs (1756–1791) „Zauberflöte“ nachweisbar. (Quelle: www.lernhelfer.de)