上有呀天堂 下呀有苏杭

城里有园林 城外有水乡

哎呀 苏州好风光 好呀好风光 哎呀哎呀

春季里杏花开 雨中采茶忙

夏日里荷花塘 琵琶丁冬响

摇起小船 轻弹柔唱 桥洞里面看月亮

桥洞里面看月亮 哎呀哎呀

秋天里桂花香 庭院书声朗

冬季里腊梅放 太湖连长江

推开门窗 青山绿水 巧手绣出新天堂

巧手绣出新天堂 哎呀哎呀

上有呀天堂 下呀有苏杭

古韵今风 天下美名扬 哎呀

说不尽苏州好呀好风光

哎呀哎呀

哎哎呀 说不尽苏州好呀好风光

哎呀哎呀 说不尽苏州好呀好风光

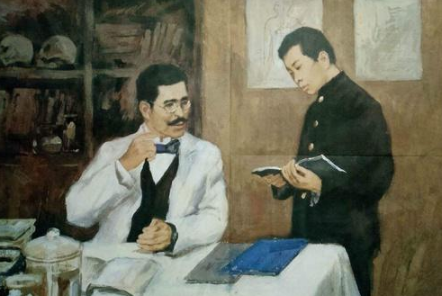

《藤野先生》是中国现代文学奠基人鲁迅于1926年在厦门大学时创作的回忆性散文。作者在文中回忆了在日本仙台医学专门学校(今日本东北大学)的留学生活,表达了对藤野严九郎先生的深切怀念之情。文中热烈赞颂了藤野先生辛勤治学、诲人不倦的精神以及严谨踏实的作风,特别是他对中国人民的诚挚友谊,同时也表现了作者强烈的爱国主义思想以及同帝国主义势力斗争的战斗精神。全文围绕主题组织材料,主线明晰,中心突出,形散实严,善于运用对比手法和白描手法刻画人物,深化主题。

东京也无非是这样。上野①的樱花烂熳的时节,望去确也像绯红的轻云,但花下也缺不了成群结队的“清国留学生”的速成班③,头顶上盘着大辫子,顶得学生制帽的顶上高高耸起,形成一座富士山④。也有解散辫子,盘得平的,除下帽来,油光可鉴⑤,宛如小姑娘的发髻一般,还要将脖子扭几扭。实在标致⑥极了。

中国留学生会馆⑦的门房里有几本书买,有时还值得去一转;倘在上午,里面的几间洋房里倒也还可以坐坐的。但到傍晚,有一间的地板便常不免要咚咚咚地响得震天,兼以满房烟尘斗乱⑧;问问精通时事⑨的人,答道,“那是在学跳舞。”

到别的地方去看看,如何呢?

我就往仙台⑩的医学专门学校去。从东京出发,不久便到一处驿站,写道:日暮里。不知怎地,我到现在还记得这名目。其次却只记得水户⑪了,这是明的遗民朱舜水⑫先生客死⑬的地方。仙台是一个市镇,并不大;冬天冷得厉害;还没有中国的学生。

大概是物以希为贵罢。北京的白菜运往浙江,便用红头绳系住菜根,倒挂在水果店头,尊为“胶菜⑭”;福建野生着的芦荟,一到北京就请进温室,且美其名曰“龙舌兰”。我到仙台也颇受了这样的优待,不但学校不收学费,几个职员还为我的食宿操心。我先是住在监狱旁边一个客店里的,初冬已经颇冷,蚊子却还多,后来用被盖了全身,用衣服包了头脸,只留两个鼻孔出气。在这呼吸不息的地方,蚊子竟无从插嘴,居然睡安稳了。饭食也不坏。但一位先生却以为这客店也包办囚人的饭食,我住在那里不相宜,几次三番,几次三番地说。我虽然觉得客店兼办囚人的饭食和我不相干,然而好意难却,也只得别寻相宜的住处了。于是搬到别一家,离监狱也很远,可惜每天总要喝难以下咽的芋梗汤。

从此就看见许多陌生的先生,听到许多新鲜的讲义。解剖学是两个教授分任的。最初是骨学。其时进来的是一个黑瘦的先生,八字须,戴着眼镜,挟着一迭大大小小的书。一将书放在讲台上,便用了缓慢而很有顿挫的声调,向学生介绍自己道:——

“我就是叫作藤野严九郎的……。”

后面有几个人笑起来了。他接着便讲述解剖学在日本发达的历史,那些大大小小的书,便是从最初到现今关于这一门学问的著作。起初有几本是线装的;还有翻刻中国译本的,他们的翻译和研究新的医学,并不比中国早。

那坐在后面发笑的是上学年不及格的留级学生,在校已经一年,掌故⑮颇为熟悉的了。他们便给新生讲演每个教授的历史。这藤野先生,据说是穿衣服太模胡了,有时竟会忘记带领结;冬天是一件旧外套,寒颤颤的,有一回上火车去,致使管车的疑心他是扒手,叫车里的客人大家小心些。

他们的话大概是真的,我就亲见他有一次上讲堂没有带领结。

过了一星期,大约是星期六,他使助手来叫我了。到得研究室,见他坐在人骨和许多单独的头骨中间,——他其时正在研究着头骨,后来有一篇论文在本校的杂志上发表出来。

“我的讲义,你能抄下来么?”他问。

“可以抄一点。”

“拿来我看!”

我交出所抄的讲义去,他收下了,第二三天便还我,并且说,此后每一星期要送给他看一回。我拿下来打开看时,很吃了一惊,同时也感到一种不安和感激。原来我的讲义已经从头到末,都用红笔添改过了,不但增加了许多脱漏的地方,连文法的错误,也都一一订正。这样一直继续到教完了他所担任的功课:骨学、血管学、神经学。

可惜我那时太不用功,有时也很任性。还记得有一回藤野先生将我叫到他的研究室里去,翻出我那讲义上的一个图来,是下臂的血管,指着,向我和蔼的说道:——

“你看,你将这条血管移了一点位置了。——自然,这样一移,的确比较的好看些,然而解剖图不是美术,实物是那么样的,我们没法改换它。现在我给你改好了,以后你要全照着黑板上那样的画。”

但是我还不服气,口头答应着,心里却想道:——

“图还是我画的不错;至于实在的情形,我心里自然记得的。”

学年试验完毕之后,我便到东京玩了一夏天,秋初再回学校,成绩早已发表了,同学一百余人之中,我在中间,不过是没有落第⑯。这回藤野先生所担任的功课,是解剖实习和局部解剖学。

解剖实习了大概一星期,他又叫我去了,很高兴地,仍用了极有抑扬的声调对我说道:——

“我因为听说中国人是很敬重鬼的,所以很担心,怕你不肯解剖尸体。现在总算放心了,没有这回事。”

但他也偶有使我很为难的时候。他听说中国的女人是裹脚的,但不知道详细,所以要问我怎么裹法,足骨变成怎样的畸形,还叹息道,“总要看一看才知道。究竟是怎么一回事呢?”

有一天,本级的学生会干事到我寓里来了,要借我的讲义看。我检出来交给他们,却只翻检了一通,并没有带走。但他们一走,邮差就送到一封很厚的信,拆开看时,第一句是:——

“你改悔罢!”

这是《新约》⑰上的句子罢,但经托尔斯泰⑱新近引用过的。其时正值日俄战争⑲,托老先生便写了一封给俄国和日本的皇帝的信⑳,开首便是这一句。日本报纸上很斥责他的不逊,爱国青年㉑也愤然,然而暗地里却早受了他的影响了。其次的话,大略是说上年解剖学试验的题目,是藤野先生讲义上做了记号,我预先知道的,所以能有这样的成绩。末尾是匿名。

我这才回忆到前几天的一件事。因为要开同级会,干事便在黑板上写广告,末一句是“请全数到会勿漏为要”,而且在“漏”字旁边加了一个圈。我当时虽然觉到圈得可笑,但是毫不介意,这回才悟出那字也在讥刺我了,犹言我得了教员漏泄出来的题目。

我便将这事告知了藤野先生;有几个和我熟识的同学也很不平,一同去诘责㉒干事托辞检查的无礼,并且要求他们将检查的结果,发表出来。终于这流言消灭了,干事却又竭力运动,要收回那一封匿名信去。结末是我便将这托尔斯泰式的信退还了他们。

中国是弱国,所以中国人当然是低能儿,分数在六十分以上,便不是自己的能力了:也无怪他们疑惑。但我接着便有参观枪毙中国人的命运了。第二年添教霉菌学,细菌的形状是全用电影来显示的,一段落已完而还没有到下课的时候,便影几片时事的片子,自然都是日本战胜俄国的情形。但偏有中国人夹在里边:给俄国人做侦探,被日本军捕获,要枪毙了,围着看的也是一群中国人;在讲堂里的还有一个我。

“万岁!”他们都拍掌欢呼起来。

这种欢呼,是每看一片都有的,但在我,这一声却特别听得刺耳。此后回到中国来,我看见那些闲看枪毙犯人的人们,他们也何尝不酒醉似的喝彩,——呜呼,无法可想!但在那时那地,我的意见却变化了。

到第二学年的终结,我便去寻藤野先生,告诉他我将不学医学,并且离开这仙台。他的脸色仿佛有些悲哀,似乎想说话,但竟没有说。

“我想去学生物学,先生教给我的学问,也还有用的。”其实我并没有决意要学生物学,因为看得他有些凄然,便说了一个慰安他的谎话。

“为医学而教的解剖学之类,怕于生物学也没有什么大帮助。”他叹息说。

将走的前几天,他叫我到他家里去,交给我一张照相,后面写着两个字道:“惜别”,还说希望将我的也送他。但我这时适值没有照相了;他便叮嘱我将来照了寄给他,并且时时通信告诉他此后的状况。

我离开仙台之后,就多年没有照过相,又因为状况也无聊,说起来无非使他失望,便连信也怕敢写了。经过的年月一多,话更无从说起,所以虽然有时想写信,却又难以下笔,这样的一直到现在,竟没有寄过一封信和一张照片。从他那一面看起来,是一去之后,杳无消息了。

但不知怎地,我总还时时记起他,在我所认为我师的之中,他是最使我感激,给我鼓励的一个。有时我常常想:他的对于我的热心的希望,不倦的教诲,小而言之,是为中国,就是希望中国有新的医学;大而言之,是为学术,就是希望新的医学传到中国去。他的性格,在我的眼里和心里是伟大的,虽然他的姓名并不为许多人所知道。

他所改正的讲义,我曾经订成三厚本,收藏着的,将作为永久的纪念。不幸七年前迁居的时候,中途毁坏了一口书箱,失去半箱书,恰巧这讲义也遗失在内了。责成运送局去找寻,寂无回信。只有他的照相至今还挂在我北京寓居的东墙上,书桌对面。每当夜间疲倦,正想偷懒时,仰面在灯光中瞥见他黑瘦的面貌,似乎正要说出抑扬顿挫的话来,便使我忽又良心发现,而且增加勇气了,于是点上一枝烟,再继续写些为“正人君子”之流所深恶痛疾的文字。

词句注释

播报

编辑

①藤野先生:指藤野严九郎(1874—1945),日本福井县人,1901年起任仙台医学专门学校教师,1915年离职回乡自设诊所,1945年病逝。

②上野:日本东京的一个公园,以樱花著名。

③速成班:指东京弘文学院速成班。当时初到日本的中国留学生一般先在这里学习日语等课程。

④富士山:日本最高的山峰,著名火山,位于本州岛中南部,山体呈圆锥形。

⑤油光可鉴:这里是说,头发上抹油,梳得很光亮,像镜子一样可以照人。鉴,照。

⑥标致:漂亮。这里是反语,用来讽刺。

⑦会馆:旧时同乡或同业的人在京城、省会或大商埠设立的机构,主要供同乡或同业的人聚会和住宿。这里指设立在日本东京供中国留学生活动和居住的场所。

⑧斗乱:飞腾杂乱。斗,通“抖”。

⑩精通时事:这是讽刺的说法。他们“精通”的“时事”其实是一些无聊的事情。

⑩仙台:日本城市,在本州岛东北部。1904年至1906年,作者曾在这里学医。

⑪水户:日本城市,在东京和仙台之间。

⑫朱舜水:即朱之瑜(1600—1682),号舜水,浙江余姚人,明末思想家。明亡后曾进行反清复明活动,事败后长住日本讲学。他忠于明朝,所以说是“明的遗民”。

⑬客死:死在异国他乡。

⑭胶菜:山东胶州市一带出产的大白菜。

⑮掌故:关于历史人物、典章制度的传说或故事。这里指学校里发生过的一些事情。

⑯落第:原指科举时代应试不中,这里指考试不及格。

⑰《新约》:基督教圣经《新约全书》的简称,记载耶稣和他的门徒的言行。

⑱托尔斯泰:指列夫·托尔斯泰(1828—1910),俄国著名作家。作品有长篇小说《战争与和平》《安娜·卡列尼娜》《复活》等。

⑲日俄战争:指1904年2月至1905年9月,日俄两国为争夺在中国东北和朝鲜的权益而进行的战争。战争主要在中国进行,而清政府竟屈辱地宣布中立。

⑳给俄国和日本的皇帝的信:托尔斯泰写给俄国和日本皇帝的信,登在1904年6月27日伦敦《泰晤士报》上;两个月后,译载于日本《平民新闻》。

㉑爱国青年:指当时日本一些受军国主义思想影响而妄自尊大、盲目忠君的青年。这里是讽刺的说法。

㉒诘(jié)责:质问并责备。

Dominio de Pingus is a Spanish winery located in Quintanilla de Onésimo in Valladolid province with vineyards in La Horra area of the Ribera del Duero region. The estate's flagship wine, Pingus, is considered a "cult wine", sold at extremely high prices while remaining very inaccessible,[1][2] and commands an average price of $811 per bottle.[3]

The winery also produces a second wine, Flor de Pingus, and a special cuvée, Ribera del Duero "Amelia". Recently, Dominio de Pingus has founded a joint project with local grape producers to make an old vine tempranillo called "PSI".

Dominio de Pingus was established in 1995 by Danish oenologist Peter Sisseck, also manager of the Pesquera de Duero estate Hacienda Monasterio.[4] On the estate's winemaking philosophies, Sisseck has stated, "The vines in my plots are very old. They have never been fertilised nor treated with pesticides and all grow following the traditional en vaso system. They are perfect."[4]

About the first 1995 vintage of Pingus, Robert Parker declared, "One of the greatest and most exciting wines I have ever tasted".[5] With a very limited first vintage production, only 325 cases were made with prices initially set at US$200 per bottle, it became yet more scarce when in November 1997 the ship transporting a U.S. bound shipment of 75 cases disappeared somewhere off the Azores in the North Atlantic Ocean.[6] The shipwreck resulted in a dramatic reaction in the US market, with prices soon rising to $495 per bottle.[5][6]

At the Ronda WineCreator conference of April 2008, Sisseck was angered by suggestions by Decanter editor Guy Woodward that some winemakers make wines to suit the palates of certain critics. In response he called Woodward's remarks arrogant for implying winemakers do not have their own opinions, adding, "I don't even think it is possible to do this."[7]

In 2007 it was announced that the Spanish government had approved plans to expand highway roads through the vineyards of Dominio de Pingus and other wineries, which was met with strong opposition by Sisseck who called it a "vengeful measure".[8]

Planted with very old vines of Tinto Fino, i.e. Tempranillo, the vineyards are 2.5 hectares (6.2 acres) in Barrosso with vines exceeding 65 years and 1.5 hectares (3.7 acres) in San Cristobal with vines older than 70 years, and the unusually low average yield of 12 hL per hectare. Since 2000, the viticulture has been biodynamic. Of the annual production of Pingus there is typically less than 500 cases, though in poor vintages no Pingus is made.

The production of the second wine Flor de Pingus, also 100% Tempranillo, is made with fruit from rented vineyards in the La Horra zone, with vines older than 35 years. Since the 2005 vintage, the viticulture has been biodynamic. The annual production is on average 4,000 cases.

Additionally there has been the single barrel cuvée, Ribera del Duero "Amelia", made from a vineyard parcel of 100+ year old vines with an average yield of 10 hL per hectare, with biodynamic viticulture since its initial 2003 vintage. The 2005 vintage had a production of 25 cases.

"PSI" is a joint project based on fruit produced by local grape growers from old tempranillo vines. The goal is to help grape producers and save old vines. Project was founded in 2006, first vintage was 2007. Grape growers are encouraged to employ biodynamic or organic vineyard management practices. The wine is made by Peter Sisseck and Pablo Rubio and sold under producer name Bodegas y Viñedos Alnardo. Vinification takes place in large concrete vats and aging in concrete and wooden tanks and oak barrels. Production of PSI 2009 was 9,600 cases, PSI 2010 was 16,600 cases.

畴昔通家好,相知无间然。

续明催画烛,守岁接长筵。

旧曲梅花唱,新正柏酒传。

客行随处乐,不见度年年。

【注释】

守岁:旧时民间于除夕之夜,一家团坐,饮酒笑乐,通夜不眠,称为“守岁”。

【译文】

长期以来两家关系就很好,彼此相知亲密无间。

天黑之后点起描画的红烛,排起守岁的宴席,友朋列坐其次。

席间歌女唱起《梅花》旧曲,大家畅饮新蒸的柏酒,推杯换盏,间或会有行酒令的游戏。

作者现在是四处漂泊随行处且行乐,一年一年的过去了也不见。

【赏析】

这年的除夕,孟浩然就是在乐成张少府(子容)的官邸度过的。孟浩然与张子容,既有同乡之谊,又是通家之好,更加两人年青时曾同隐鹿门山,晨夕相处,亲密无间,此次孟浩然专程远道来访,张子容当然热情接待。除夕之夜,张子容的官邸,灯火辉煌,画烛高烧,筵备珍馐,酒斟柏叶。他们一边品尝着新酿的柏叶酒,一边畅叙着别后离情,当时内心的快乐,是难以言喻的。席间还有卢氏歌女演唱《梅花》古曲,她的婉转歌喉,更增添了两位人的兴会。

中反应出一些流传已久的习俗,另一方面也写出了与张少府的深情厚谊。

远去的脸庞

像婴儿般安详

清澈的眼睛

闪着温暖的光

围在火堆旁

看老照片

记忆停在家乡

带上母亲的托付和渴望

远去的记忆

仿佛还在身旁

南来的脚印

像鸿雁排成行

告别了北方

回家的路依然漫长

带上父亲的心愿和希望

天上星星排成行

在目送孩子回家乡

林木健朗 风雪逐浪

年轻的生命在路上

人间岁月山水长

是热血让青春闪光

天涯滚烫 落日金黄

孩子的牵挂 永远是家乡

远去的记忆

仿佛还在身旁

南来的脚印

像鸿雁排成行

告别了北方

回家的路依然漫长

带上父亲的心愿和希望

天上星星排成行

在目送孩子回家乡

林木健朗 风雪逐浪

年轻的生命在路上

人间岁月山水长

是热血让青春闪光

天涯滚烫 落日金黄

孩子的牵挂 永远是家乡

远处蔚蓝天空下

涌动着金色的麦浪

就在那里曾是你和我

爱过的地方

当微风带着收获的味道

吹向我脸庞

想起你轻柔的话语

曾打湿我眼眶

嗯...啦...嗯...啦...

我们曾在田野里歌唱

在冬季盼望

却没能等到阳光下

这秋天的景象

就让曾经的誓言飞舞吧

随西风飘荡

就像你柔软的长发

曾芬芳我梦乡

嗯...啦...嗯...啦...

远处蔚蓝天空下

涌动着金色的麦浪

就在那里曾是你和我

爱过的地方

当微风带着收获的味道

吹向我脸庞

想起你轻柔的话语

曾打湿我眼眶

嗯...啦...嗯...啦...

我们曾在田野里歌唱

在冬季盼望

却没能等到阳光下

这秋天的景象

就让失散的誓言飞舞吧

随西风飘荡

就像你柔软的长发

曾芬芳我梦乡

嗯...啦...嗯...啦...

《曾国藩家书》是曾国藩的书信集,成书于清19世纪中叶。该书信集记录了曾国藩在清道光30年至同治10年前后达30年的翰苑和从武生涯,近1500封。所涉及的内容极为广泛,是曾国藩一生的主要活动和其治政、治家、治学之道的生动反映。曾氏家书行文从容镇定,形式自由,随想而到,挥笔自如,在平淡家常中蕴育真知良言,具有极强的说服力和感召力。尽管曾氏留传下来的著作太少,但仅就一部家书中可以体现他的学识造诣和道德修养。曾国藩作为清代著名的理学家、文学家,对书信格式极为讲究,显示了他恭肃、严谨的作风。

卷一(1840——1852)

曾国藩自1840年得授翰林院检讨,到1849年已经升任礼部侍郎,十年七迁,跃升十级。成为二品大员。他在写给朋友的信中说:“回思善化馆中同车出入,万顺店中徒步过从,疏野之性,肮脏之貎,不特仆不自意其速化至此,即知好三数人,亦不敢为此不近人情之称许。”可见,曾国藩有点“朝为田舍郎,暮登天子堂”的味道。

- 道光二十一年四月十七日 禀祖父母·请给族人以资助

- 道光二十二年二月二十四日 禀父母·闻九弟习字长进

- 道光二十二年三月十一日 禀父母·教弟写字养神

- 道光二十二年四月二十七日 禀祖父母·要叔父教训诸弟以管家事

- 道光二十二年七月初四日 禀父母·劝两弟学业宜精

- 道光二十二年九月十七日 禀祖父母·述与英国议和

- 道光二十二年九月十八日 致诸弟·述求学之方法

- 道光二十二年十月二十六日 致诸弟·明师益友虚心请教

- 道光二十二年十一月十七日 致诸弟·读书宜立志有恒

- 道光二十二年十二月二十日 致诸弟·勉励自立课程

- 道光二十三年正月十七日 禀父母·述家和万事兴

- 道光二十三年正月十七日 致诸弟·讲读经史方法

- 道光二十三年二月十九日 禀父母·教弟以和睦为第一

- 道光二十三年三月十九日 致诸弟·喜述大考升官

- 道光二十三年三月二十三日 禀祖父母·报告荣升侍讲

- 道光二十三年四月二十日 禀父母·述盘查国库巨案

- 道光二十三年六月初六日 禀祖父母·报告考差信

- 道光二十三年六月初六日 致六弟·述学诗习字之法

- 道光二十三年六月初六日 致诸弟·劝述孝悌之道

- 道光二十四年正月二十五日 禀父母·寄银还债济人

- 道光二十四年正月二十六日 致诸弟·交友拜师宜专一

- 道光二十四年二月十四日 致诸弟·温经更增长见识

- 道光二十四年三月初十日 禀祖父母·先馈赠亲戚族人

- 道光二十四年三月初十日 致诸弟·述接济亲戚族人之故

- 道光二十四年五月十二日 致诸弟·勿为时文所误

- 道光二十四年七月二十日 禀父母·劝弟勿夜郎自大

- 道光二十四年八月二十九日 禀祖父母·赠亲戚族人数目

- 道光二十四年八月二十九日 致诸弟·劝弟谨记进德修业

- 道光二十四年九月十九日 禀父母·教弟注重看书

- 道光二十四年九月十九日 致诸弟·必须立志猛进

- 道光二十四年十月二十一日 致诸弟·劝弟切勿恃才傲物

- 道光二十四年十一月二十一日 致诸弟·读书必须有恒心

- 道光二十四年十二月十八日 致诸弟·教弟婚姻大事须谨慎

- 道光二十五年正月初十日 致诸弟·家中务请略有积蓄

- 道光二十五年二月初一日 致诸弟·按月作文寄京

- 道光二十五年三月初五日 致诸弟·取款及托带银

- 道光二十五年四月二十四日 致诸弟·必须亲近良友

- 道光二十五年五月初五日 致诸弟·喜述升詹事府右春坊右庶子

- 道光二十五年五月二十九日 禀父母·万望匆入署说公事

- 道光二十五年六月十九日 禀父母·取借款须专人去

- 道光二十五年九月十七日 禀叔父·不辞劳苦料理朋友的丧事

- 道光二十五年十月初一日 禀叔父母·报告升翰林院侍读学士

- 道光二十五年十月二十九日 禀父母·敬请祖父换蓝顶

- 道光二十五年十一月二十日 禀父母·拟为六弟纳监

- 道光二十六年正月初三日 禀父母·报告两次兼职

- 道光二十六年三月初一日 致诸弟·交友须勤加来往

- 道光二十六年三月二十五日 禀父母·请勿悬望得差

- 道光二十六年四月十六日 致诸弟·评文字之优劣

- 道光二十六年五月十七日 禀父母·附呈考差诗文

- 道光二十六年闰五月十五日 禀父母·贺六弟成就功名

- 道光二十六年六月十七日 禀叔父母·请兑钱送人

- 道光二十六年六月二十七日 致诸弟·切勿占人便宜

- 道光二十六年九月十九日 禀父母·不敢求非分之荣

- 道光二十六年十月十五日 禀父母·请四弟送归诰轴

- 道光二十七年二月初十日 禀父母·谨遵家命一心服官

- 道光二十七年六月十八日 致诸弟·述升内阁学士

- 道光二十七年七月十八日 禀父母·勿因家务过劳

- 道光二十八年正月二十一日 致诸弟·无时不想回家省亲

- 道光二十八年五月初十日 致诸弟·告诫弟弟要清白做人

- 道光二十八年十二月初十日 致诸弟·述改建祖屋之意见

- 道光二十九年二月初六日 致诸弟·喜述补侍郎缺

- 道光二十九年四月十六日 禀父母·做事当不苟不懈

- 道光二十九年七月十五日 致诸弟·节俭置田以济贫民

- 道光二十九年十月初四日 致诸弟·述奉旨为较射大臣

- 道光三十年正月初九日 致诸弟·迎养父母叔父

- 咸丰元年三月十二日 致诸弟·具奏言兵饷事

- 咸丰元年五月十四日 致诸弟·进谏言戒除骄矜

- 咸丰元年八月十九日 致诸弟·详述办理巨盗及公议粮饷事

- 咸丰元年九月初五日 致诸弟·劝宜力除牢骚

- 咸丰二年七月二十六日 谕纪泽·料理丧母之后事离京

- 咸丰二年八月初八日 谕纪泽·携眷赶紧出京

- 咸丰二年九月十八日 谕纪泽·家眷在京须一切谨慎

卷二(1853——1866)

1853年1月(咸丰三年),被太平天国搞得焦头烂额、心急如焚的咸丰帝,情急之下诏令曾国藩办理团练,任命曾国藩为湖南团练大臣。历史又一次给了曾国藩展示才能的机会。借着清政府急于寻求力量镇压太平天国的时机,曾国藩因势在其家乡湖南一带,依靠师徒、亲戚、好友等复杂的人际关系,建立了一支地方团练,称为湘勇,并派人赴广东购买西洋火炮,筹建水师。1854年(咸丰四年)2月25日,奉命率师出征太平军,发布《讨粤匪檄》。1864年7月19日,湘军攻陷天京,太平军宣告失败。1865年5月26日,接上谕:率军赴山东剿捻。

- 咸丰四年八月十一日 致诸弟·在家宜注重勤敬和

- 咸丰四年九月十三日 致诸弟·勿使子侄骄奢淫佚

- 咸丰四年十月二十二日 致诸弟·读书宜选一明师

- 咸丰四年十一月初七日 致诸弟·带归度岁之资

- 咸丰五年四月二十日 致诸弟·述营中急需人才

- 咸丰五年七月初八日 致诸弟·调彭雪琴来江

- 咸丰五年九月三十日 致诸弟·喜闻九弟得优贡

- 咸丰六年九月初十日 致四弟·不宜露头角于外

- 咸丰六年十月初二日 谕纪泽·宜教家人勤劳持家

- 咸丰六年十月初三日 致四弟·宜常在家侍侯父亲

- 咸丰六年十一月初七日 致四弟·不宜常常出门

- 咸丰六年十一月二十九日 致四弟·得两弟为帮手

- 咸丰七年九月二十二日 致九弟·劝宜息心忍耐

- 咸丰七年十月初四日 致九弟·劝弟须保护身体

- 咸丰七年十一月初五日 致九弟·交人料理文案

- 咸丰七年十二月十四日 致九弟·做人须要有恒心

- 咸丰七年十二月二十一日 致九弟·愧对江西绅士

- 咸丰八年正月十一日 致九弟·为政切不可疏懒

- 咸丰八年正月十四日 致九弟·顺便可以周济

- 咸丰八年正月二十九日 致九弟·周济受害绅民

- 咸丰八年二月十七日 致九弟·患难与共勿有遗憾

- 咸丰八年三月初六日 致九弟·言凶德有二端

- 咸丰八年三月二十四日 致九弟·愿共鉴诫二弊

- 咸丰八年三月三十日 致九弟·注意平和二字

- 咸丰八年四月初九日 致九弟·宜以求才为大事

- 咸丰八年四月十七日 致九弟·述捐银作祭费

- 咸丰八年五月初五日 致九弟·劝捐银修祠堂

- 咸丰八年五月初六日 致九弟·述弟为政优于带兵

- 咸丰八年五月三十日 致九弟·归家料理祠堂

- 咸丰八年七月二十一日 致四弟、季弟·在家里注重种蔬等事

- 咸丰八年八月初四日 致九弟·拟保举李次青

- 咸丰八年十一月二十三日 致诸弟·宜兄弟和睦又实行勤俭二字

- 咸丰八年十二月十六日 致诸弟·述家庭不可说利害话

- 咸丰八年十二月二十日 致诸弟·述六弟妇治家贤慧而命最苦

- 咸丰九年正月十一日 致诸弟·述起屋造祠堂

- 咸丰九年六月初四日 致四弟·读书不可太疏忽

- 咸丰十年三月二十一日 致九弟·宜平骄矜之气

- 咸丰十年三月二十四日 致九弟、四弟·早起乃健身之妙方

- 咸丰十年闰三月二十九日 致四弟·治家有八字诀

- 咸丰十年五月十四日 致四弟·居乡要诀宜节俭

- 咸丰十年六月初十日 致九弟、季弟·述杨光宗不驯

- 咸丰十年六月二十八日 致沅弟、季弟·嘱文辅卿二语

- 咸丰十年七月初八日 致沅弟、季弟·随时推荐出色的人

- 咸丰十年七月十二日 致九弟、季弟·以勤字报君以爱民二字报亲

- 咸丰十年十月二十日 致九弟、季弟·做后辈宜戒骄横之心

- 咸丰十年十月二十四日 致四弟·教子侄宜戒骄奢佚

- 咸丰十年十月二十四日 致九弟、季弟·须戒傲惰二字

- 咸丰十年十二月初四日 致四弟·教子侄做人要谦虚勤劳

- 咸丰十年十二月二十四日 致四弟·用药须小心谨慎

- 咸丰十一年正月初四日 致四弟·教子弟去骄气惰习

- 咸丰十一年二月初四日 致四弟·不宜非议讥笑他人

- 咸丰十一年二月二十四日 致四弟·教子弟牢记祖训八字

- 同治元年二月二十一日 致季弟·述长江厘卡太多

- 同治元年三月初三日 致九弟、季弟·述筹办粤省厘金

- 同治元年三月二十四日 致九弟·述告办事好手不多

- 同治元年四月初六日 致九弟·述抽本省之厘税

- 同治元年四月十二日 致九弟·宜多选好替手

- 同治元年五月十五日 致九弟、季弟·做人须清廉谨慎勤劳

- 同治元年五月二十八日 致九弟、季弟·必须自立自强

- 同治元年六月初二日 致九弟、季弟·述有负朋友

- 同治元年六月二十日 致九弟·望勿各逞己见

- 同治元年七月二十日 致九弟、季弟·治身宜不服药

- 同治元年七月二十五日 致九弟、季弟·服药不可大多

- 同治元年闰八月初四日 致四弟·劝弟须静养身体

- 同治元年九月初四日 致四弟·与官相见以谦谨为主

- 同治元年十一月十四日 致四弟·教弟必须爱惜物力

- 同治二年正月初三日 致九弟·述兄弟同获圣恩

- 同治二年正月十四日 致四弟·惜福贵乎勤俭

- 同治二年正月十七日 致九弟·申请辞退一席

- 同治二年正月十八日 致九弟·述让纪瑞承荫

- 同治二年正月二十七日 致九弟·述纪梁宜承荫

- 同治二年三月二十四日 致九弟·述治事宜勤军

- 同治二年四月初一日 致九弟·述奏议乃为臣之事

- 同治二年四月十六日 致九弟·不必再行辞谢

- 同治二年四月二十七日 致九弟·处事修身宜明强

- 同治二年六月初一日 致九弟·欣悉家庭和睦

- 同治二年七月二十三日 致九弟·战事宜自具奏

- 同治二年十一月十二日 致九弟·只问积劳不问成名

- 同治三年三月初四日 致四弟·宜劝诸侄勤读书

- 同治三年四月十三日 致九弟·万望毋恼毋怒

- 同治三年五月初十日 致九弟·宜以自养自医为主

- 同治三年五月二十三日 致九弟·凡郁怒最易伤人

- 同治三年八月初四日 致四弟·教子勤俭为主

- 同治三年十二月十六日 致四弟、九弟·宜居家时苦学

- 同治四年正月二十四日 致九弟·讲求奏议不迟

- 同治四年五月二十五日 致四弟、九弟·谆嘱瑞侄用功

- 同治四年十一月十六日 致四弟、九弟·千里寄银礼轻义重

- 同治五年六月初五日 致四弟·述养身有五事

- 同治五年九月十二日 致九弟·宜自修处求强

- 同治五年十二月初六日 致四弟·送银子共患难者

卷三(1867——1872)

1867年(同治六年)3月,在江南制造总局下设造船所试制船舰,同时拟设译书馆。1872年(同治十一年)2月27日,曾国藩领衔上奏,促请对“派遣留学生一事”尽快落实。并提出在美国设立“中国留学生事务所”;在上海设立幼童出洋肄业局。1870年(同治九年)6月,天津教案发生,“忠君”与“贵民”两种观念又一次将他夹在了中间。对天津教案的处置引发了轩然大波,让曾国藩“积年清望几于扫地以尽”,这也成为其一生憾事。两年后,曾国藩去世。朝廷闻讯,辍朝三日。追赠太傅,谥文正,祀京师昭忠,贤良祠。