我的频道 - Kulturaustausch Ost-West|东西方文化交流|East-West cultural exchange|Échange culturel Est-Ouest

- Portrait gravé en frontispice de l'empereur Quianlong en premier volume.

- Le volume VII est une réimpression de l'Art militaire des Chinois d'Amiot (Paris, 1772), la première traduction dans une langue européenne de l'ancienne stratégie militaire chinoise.

- Le volume XII est entièrement consacré à la vie de Confucius avec de superbes planches.

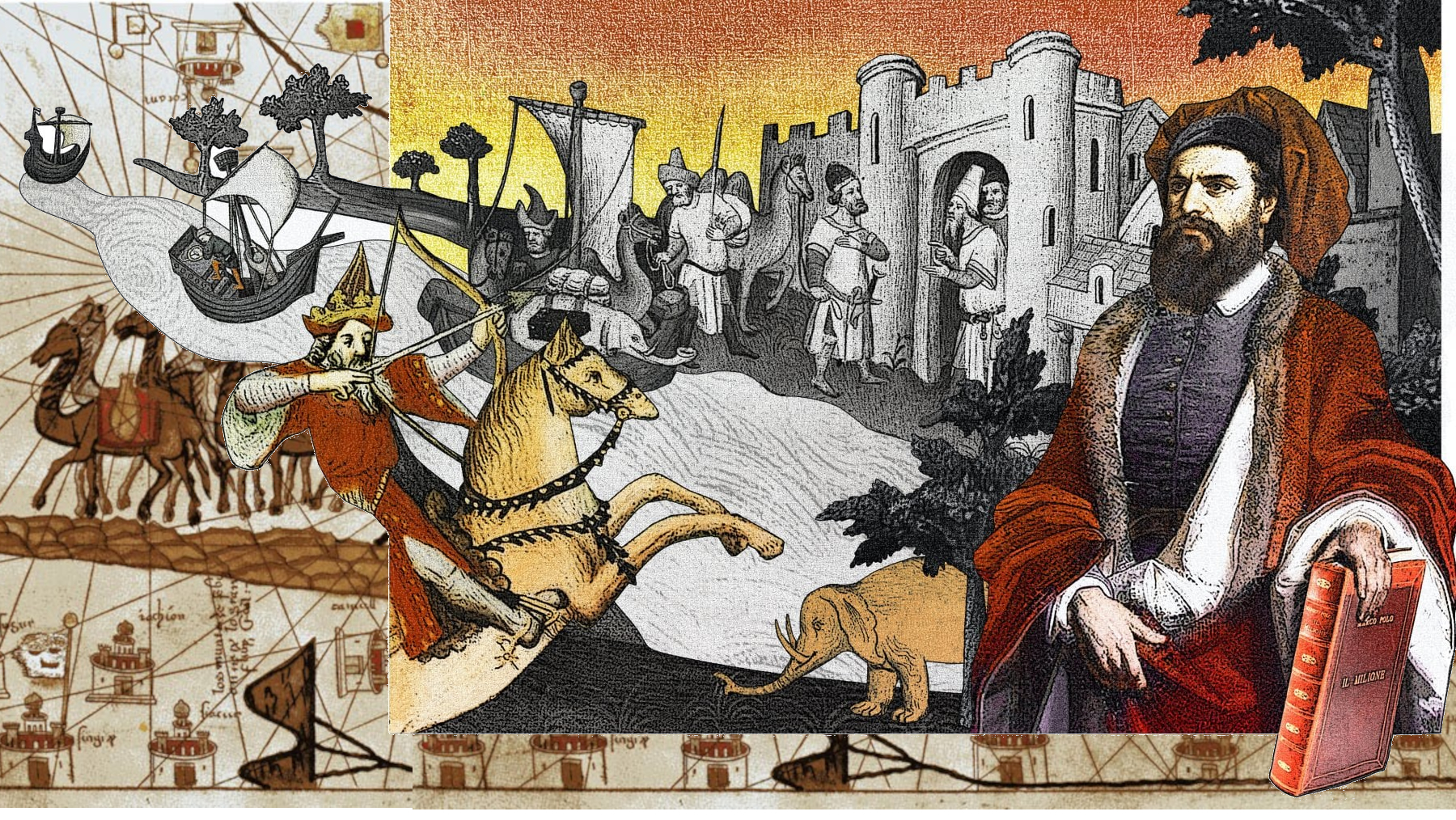

Il Milione è il resoconto dei viaggi in Asia di Marco Polo, intrapresi assieme al padre Niccolò Polo e allo zio paterno Matteo Polo, mercanti e viaggiatori veneziani, tra il 1271 e il 1295, e le sue esperienze alla corte di Kublai Khan, il più grande sovrano orientale dell'epoca, del quale Marco fu al servizio per quasi 17 anni.

Il libro fu scritto da Rustichello da Pisa, un autore di romanzi cavallereschi, che trascrisse sotto dettatura le memorie rievocate da Marco Polo, mentre i due si trovavano nelle carceri di San Giorgio a Genova.

Rustichello adoperò la lingua franco-veneta, una lingua culturale diffusa nel Nord Italia tra la fascia subalpina e il basso Po. Un'altra versione fu scritta in lingua d'oïl, la lingua franca dei crociati e dei mercanti occidentali in Oriente, forse nel 1298 ma sicuramente dopo il 1296. Secondo alcuni ricercatori, il testo sarebbe poi stato rivisto dallo stesso Marco Polo una volta rientrato a Venezia, con la collaborazione di alcuni frati dell'Ordine dei Domenicani.

Considerato un capolavoro della letteratura di viaggio, Il Milione è anche un'enciclopedia geografica, che riunisce in volume le conoscenze essenziali disponibili alla fine del XIII secolo sull'Asia, e un trattato storico-geografico.[5] È stato scritto che «Marco si rivolge a tutti quelli che vogliono sapere: sapere quello che c'è al di là delle frontiere della vecchia Europa. Non mette il suo libro sotto il segno dell'utile, ma sotto il segno della conoscenza».

Rispetto ad altre relazioni di viaggio scritte nel corso del XIII secolo, come la Historia Mongalorum di Giovanni da Pian del Carpine e l'Itinerarium di Guglielmo di Rubruck, Il Milione fu eccezionale perché le sue descrizioni si spingevano ben oltre il Karakorum e arrivarono fino al Catai. Marco Polo testimoniò l'esistenza di una civiltà mongola stanziale e molto sofisticata, assolutamente paragonabile alle civiltà europee: i mongoli, insomma, non erano solo i nomadi "selvaggi" che vivevano a cavallo e si spostavano in tenda, di cui avevano parlato Giovanni da Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck, ma abitavano città murate, sapevano leggere, e avevano usi e costumi molto sofisticati. Così come Guglielmo di Rubruck, invece, Marco smentisce alcune leggende sull'Asia di cui gli Europei all'epoca erano assolutamente certi.

Il Milione è stato definito come "la descrizione geografica, storica, etnologica, politica, scientifica (zoologia, botanica, mineralogia) dell'Asia medievale".Le sue descrizioni contribuirono alla compilazione del Mappamondo di Fra Mauro e ispirarono i viaggi di Cristoforo Colombo.

自西方历史上著名的旅游书《马可·波罗游记》诞生以后,西方与中国的往来就日渐频繁: 从15世纪末起,中国的瓷器在欧洲大受欢迎,紧接着是青铜器、漆器、象牙雕刻、绘画及家具,中国的茶叶和丝绸也成了欧洲市场上的紧俏商品。数以千计的冒险家、士兵、传教士、海员及学者,当然人数最多的是商人,来到中国。之后将无数艺术珍品带回欧洲,瞬间席卷交易市场,而各家旧大陆博物馆都得以极大地丰富了藏品,可惜它们并未对藏品质量进行筛选。这些被带回的艺术品大多被卖给了一些精致讲究的享乐主义者,而不是艺术家或艺术研究者。 由于仍缺乏对中国艺术的研究,商人购买时并不在意作品的艺术性,是否极具异域风情才是他们的评判标准。

19世纪,东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格在环游世界的旅行之后,在一次聚会与深谙艺术的同好们交流中,迸发灵感: 他计划收集到尽可能丰富的研究资料,整理归类现有的珍贵图片,在客观描述规模宏大的文献资料以外,对原作给出一些自己的评论,来还原一个较为完整的中国艺术史。

奥斯卡·明斯特伯格(Oskar Münsterberg)出生于但泽(现属波兰)的一个犹太人家庭,父亲莫里茨·明斯特伯格是一位商人,母亲安娜·伯恩哈迪是画家。父母的职业对他后来的发展道路有着极其深远的影响。明斯特伯格分别于慕尼黑和弗赖堡修习国民经济学和艺术史,从弗莱堡大学毕业后,他前往德国首都柏林,于1906年成为《德国民族报》总编。

三年后他转战莱比锡,就职成为一家出版社的社长。1912年,他重返柏林,主持哈格尔伯格出版社的主要工作。 在此期间,明斯特伯格曾多次因公来到东亚,对当地的人文产生浓厚兴趣并出版了一系列相关书籍。

第一部巨著《日本艺术史》(第一卷)于1904年问世,至1907年为止共出版三卷。 1895年发表论文《中国的改革——东亚历史政治与国民经济研究》,为他对中国艺术史的研究打下了坚实的基础,1910—1912年间,他的第二部煌煌巨著《中国艺术史》出版了。

《中国艺术史》是19世纪德国东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格的力作,系统阐释了中国辉煌博大的艺术史。 原著涵盖了从石器时代至清代的中国古代建筑、雕塑、绘画、青铜器、陶瓷、手工艺品等内容,共收录1034幅彩色图版及黑白插图和照片,每幅图片均详述器物名称、尺寸、收藏者信息等。

原著为德文版,分为两卷,分别于1910年、1912 年首次出版。两卷内容各有侧重。第一卷收录321幅黑白图版和15幅彩色图版,从历史的纵向发展,即从新石器时代至清末,诠释了中国艺术风格演化的逻辑和特质;作者又以佛教传入中国为分界线,通过中外古代石刻、青铜器、陶器、绘画、雕塑等作品,呈现了中西方三千年来在艺术上的对话交流。

第二卷分为建筑艺术和工艺美术两大部分,收录675幅黑白图版和23幅彩色图版,涵盖了中国古代建筑、青铜器、陶瓷、宝石制品、印刷品、织物、漆器与木器、琉璃、珐琅、犀角、玳瑁、琥珀、象牙等器物近1200件,通过艺术作品本身所展现的审美趣味,厘清中国艺术的发展脉络。

因原著两卷在内容上各有侧重,且论述角度不同,本次出版在保留原书完整内容的基础上,对编辑体例进行了调整,将原著两卷分别以《中西艺术交流3000年》和《中国艺术3000年》为名,单独成册出版。

在19世纪初,这部作品尝试系统地阐述中国艺术语言及其表现形式的发展历史,这在当时的学界应是史无前例的。 将其翻译、出版,对于促进学术研究和文化交流,以及了解和研究近代中国问题具有重要参考价值。

荷兰东印度公司,正式名称为联合东印度公司(荷兰语:Vereenigde Oostindische Compagnie,简称VOC),是荷兰历史上为向亚洲发展而成立的特许公司,成立于1602年3月20日,1798年解散,是世界第一家跨国公司、股份有限公司(指公开而非特权股份)。

其标帜以V串连O和C(上方的A为荷兰阿姆斯特丹的缩写,代表该船只或设备是阿姆斯特丹所派出,若为米德尔堡市派出者则加注M字,依此类推。)。在其成立将近200年间,总共向海外派出1,772艘船,约有100万人次的欧洲人搭乘4789航次的船班从荷兰前往亚洲地区。平均每个海外据点有25,000名员工、12,000名船员。

Die Niederländische Ostindien-Kompanie (niederländisch Vereenigde Oostindische Compagnie; Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, abgekürzt VOC oder kurz Compagnie) war eine Ostindien-Kompanie, zu der sich am 20. März 1602 niederländische Kaufmannskompanien zusammenschlossen, um die Konkurrenz untereinander auszuschalten. Die VOC erhielt vom niederländischen Staat Handelsmonopole sowie Hoheitsrechte in Landerwerb, Kriegsführung und Festungsbau. Sie war eines der größten Handelsunternehmen des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die VOC hatte ihren Hauptsitz in Amsterdam und Middelburg. Das Hauptquartier der Handelsschifffahrt befand sich in Batavia, der heutigen indonesischen Hauptstadt Jakarta auf Java. Weitere Niederlassungen wurden auf anderen Inseln des heutigen Indonesiens gegründet. Ein Handelsposten lag auch auf Deshima, einer künstlichen Insel vor der Küste der japanischen Stadt Nagasaki und weitere in Persien, Bengalen, heute Teil von Bangladesch und Indien, Ceylon, Formosa, Kapstadt und Südindien.

Die wirtschaftliche Stärke der VOC beruhte vor allem auf der Kontrolle der Gewürzroute von Hinterindien nach Europa, womit sie einen Teil des lukrativen Indienhandels beherrschte. Das in sechs Kammern (Kamers) strukturierte Unternehmen war das erste, das Aktien ausgab. Nach dem Vierten Englisch-Niederländischen Krieg von 1780 bis 1784 kam die Kompanie in finanzielle Schwierigkeiten und wurde 1798 liquidiert.

Während zweier Jahrhunderte des in vielen Bereichen monopolisierten Handels hatte die VOC circa 4700 Schiffe unter Segel, auf denen insgesamt zirka eine Million Menschen befördert wurden. Dabei entfällt auf das erste Jahrhundert zirka ein Drittel, auf das zweite zwei Drittel von beiden Zahlen. Der Handelswert der nach Europa transportierten Waren betrug im ersten Jahrhundert bis 1700 bereits 577 Millionen Gulden und im zweiten bis 1795 1,6 Milliarden Gulden. Die Konkurrentin der VOC, die 1600 in London gegründete Englische Ostindien-Kompanie (EIC), später Britische Ostindien-Kompanie (BEIC), konnte sich nicht gegen die VOC durchsetzen. Lediglich gegen Ende des 17. Jahrhunderts gab es eine kurze Phase, während derer die EIC/BEIC zu einer ernstzunehmenden Konkurrentin erstarkt war.

1

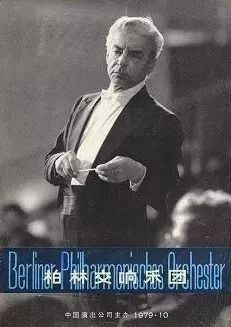

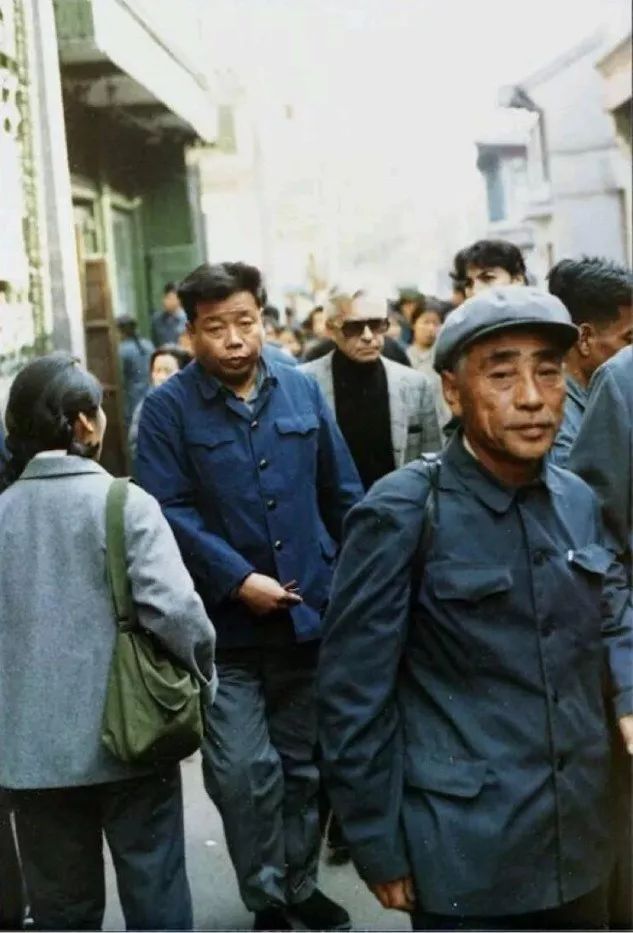

大约在1979年的十月下旬,根据当时的国家总理与当时联邦德国总理签订的文化交流协定,由卡拉扬率领著名的柏林爱乐乐团访问中国,在北京举行三场音乐会。其中二场由柏林爱乐乐团演奏,最后一场由柏林爱乐乐团和中央乐团联合演奏。这三场音乐会的票子不对外公开发售,由文化部统一安排全国各地艺术学院、演出团体专业人士来京观摩。

西德政府派世界一流乐团访华来京友好演出一事(不收演出费),当时震惊了全国音乐界!因为这是“文化大革命”后,不多见的一次外国团体来华演出。这么一件大事,当然是由文化部报请国务院批准,在接待计划中也写得很清楚:团长卡拉扬、行政经理吉尔特及其他8名独奏演员入住北京饭店(每人或每对夫妇给单间);其余220余人一律住前门饭店,均给双人间。如演奏员中带家眷者,则需自掏腰包付一张床位费。后者没问题,全部落实。而北京饭店则迟迟不肯给10间标准间。

那时,党允武是接待组组长(时任中国对外演出公司副经理),他三番五次亲自跑到北京饭店去“求爷爷,告奶奶”,并强调说:卡拉扬先生不仅仅是柏林爱乐乐团的终身首席指挥,而且是欧洲音乐界的总指导、世界著名指挥家。他的身份、地位、威望比一个普通国家的总统或总理还要高。鉴于此,政府还特意为他配了一辆红旗轿车!(当时配给此车者绝对是部长以上的“特殊人物”)

可是,北京饭店就是不买账!他们根本不相信我们说的话——一个乐团指挥怎么能与一国元首相提并论呢!?好说歹说,北京饭店总算在客人抵京那天(10月27日)下午4点半,答应给10间房。乐团是晚7点半到的,真够悬的!接待组心中的最后一块石头总算落下,于是老党同志发出命令:除个别接待组成员留在两个饭店,准备大队人马到饭店后的登记、分房工作外,其余人马立即开赴首都机场!

2

北京深秋的晚上,天早早就黑了。柏林爱乐乐团是从东京飞过来的,他们乘坐的飞机是美国麦道DC-10型客机。这种机型估计现在只能在博物馆里找到。可是在30年前,它可难倒了首都机场。因为没有这么高的舷梯!也就是说,这么高大的客机第一次降落在首都机场。咋办?总不能让客人从飞机上往下跳吧!于是,机场有关部门让工人在原有的低矮的舷梯上接上两块木条,再钉上几块木板,总算勉强够得着机舱口了。卡拉扬第一个走下飞机,接着是行政经理吉尔特……

卡拉扬等人被引领到机场贵宾室,在那里迎候他们的是文化部主管外事的副部长姚仲明等领导。双方坐定后,姚部长正式致欢迎词,说:“请允许我代表中华人民共和国政府文化部和中国音乐界同仁向尊敬的、远道而来的卡拉扬先生及其率领下的柏林爱乐乐团表示热烈的欢迎!”作为翻译,我正想张口翻译这句话时,抬头看见进来一位行色匆匆的德国人,他径直向卡拉扬走去并与他“咬耳朵”,卡拉扬听完立即起身,只掷下一句话:“我的乐手从飞机上掉下来了!”他没跟任何人打招呼,头也不回地快步朝门外走去。

出事了!当时中方接待班子短暂商议数分钟后,决定部领导也应立即驱车驶向市内反帝医院(即现在的协和医院),去看望两位受伤的音乐家。原来,临时加长的舷梯不结实,没走出一半客人,木板就被踩塌了,有两位乐手没能止住脚步,从5米多高的机窗口掉了下来,每人两处以上骨折!另一位音乐家因在东京喝过酒,正走到舷梯中间,忽听到背后两个同伴重重落地,吓得他从舷梯上滚下来,犯了心脏病!故当晚共有3名柏林乐师被救护车急送到反帝医院去抢救。

经双方商定,受伤乐师只在北京做紧急处理,不动手术。10月29日上午,中方派波音707专机护送两位重伤音乐家直飞瑞士苏黎世,去那边手术治疗。那天我也被派往机场,看到波音飞机头等舱地方被改造成两张“空中吊床”,伤员送到机场后,先用铲车将躺在行军床上的伤员缓缓铲起,再稳稳地放到机内“病床”上,然后放下头等舱的机罩。飞机飞走了,总算划上了一个“分号”——不是“句号”。

此后10年左右,文化部外联局一直在处理、协商受伤柏林音乐家与中国民航之间的赔偿问题。不知双方究竟打了多少年的笔墨官司,最后又是怎么结案的,终因笔者于1980年被派往驻瑞士使馆工作而未知其果。

3

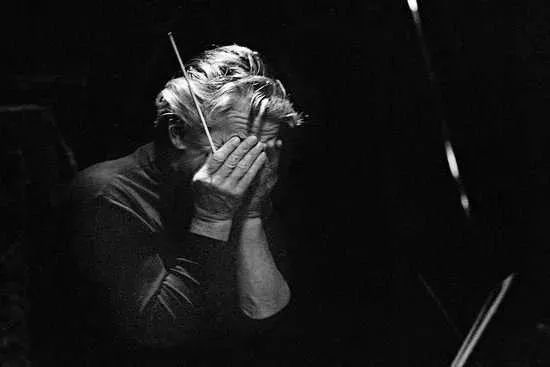

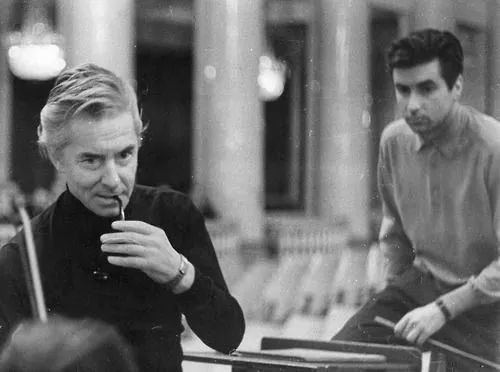

1979年10月28日上午,柏林爱乐乐团在首都体育馆排练。早在半年前,乐团就派人在北京各场馆测试,看哪家音响效果好,最后选中了首都体育馆。排练当天,现场有百余名中国音乐爱好者观看。排练开始后,国人咳声不断,起立、坐下此起彼伏,这让卡拉扬很不爽,于是他转过身来,面朝旁听者,不动声色地将拿着指挥棒的手交叉放在肚前。这一招很灵,听众终于安静下来。可是当他转过身去指挥排练,在乐章间停顿那片刻,他又听到从背后观众席传来的一阵阵咳嗽声,他高举着指挥棒,不肯将它挥下去!

排练中间休息时,卡拉扬对排练场地有这么多听众相当不满,问道:“谁让这些人来看排练的?有的人还来回走动,这里又不是咖啡厅!”中演公司只好向他解释:“卡拉扬先生,这是按照双方签署的协议执行的。”之后他才没再吭声。

三场音乐会正式演出时,他自然也受不了观众来回走动、坐下起立,于是只好举着指挥棒,耐心等待观众安静下来。这种场面令熟悉音乐会礼仪的听众很着急,也很感没面子。

卡拉扬在北京一共举行了三场演奏会。地点在红道口的工人体育馆。第一场的曲目是:莫扎特的降E大调第三十九交响曲,勃拉姆斯《c小调第一交响曲》。第二场的曲目是:贝多芬《降B大调第四交响曲》、德沃夏克《G大调第八交响曲》。最后一场与中央乐团联合演奏,曲目为:穆索尔斯基《图画展览会》,贝多芬《A大调第七交响曲》。

原来听李德伦讲他从广播里听过卡拉扬指挥的曲目觉得不错,但有很多是吹出来来,言下之意卡拉扬的实际水平和柏林爱乐乐团的演奏技艺比他留苏时的苏联国家交响乐团的水平高不了多少。但在当时的苏联实际上水平最高的是穆拉文斯基指挥的列宁格勒爱乐乐团。列宁格勒的搞音乐的认为莫斯科那帮人全是乡巴子,而莫斯科人认为列宁格勒搞音乐的全是假洋鬼子。两派人老死不相往来。

直到1965年穆拉文斯基率列宁格勒爱乐乐团出访莫斯科,以精湛的技艺征服了莫斯科,人们这才相信这帮假洋鬼子还真不真吹的呢!首演当晚气氛刚开始不怎么好,现场老是静不下来,老有人走进走出。当卡拉扬举起指挥棒准备下拍时,一个不知好歹的家伙脚步声很响的走进来,卡拉扬怒不可遏的转过身来,用指挥棒狠狠的指着那人,那家伙吓的就地蹲下,卡拉扬这才转过去打出了第一拍。

柏林爱乐乐团那特有的美声立即响彻了整个场馆,那要比在磁带里听的的声音强太多的。莫扎特的第三十九交响曲向来是大乐队大气派,加上他的华丽灿烂的音响效果很容易征服听众的。不过当晚可能热身不够,或是北京烤鸭吃多了的缘故,离卡拉扬的高标准还差那么一点。那样白发苍苍的乐师只有半个屁股坐在椅子上,身体前倾,拱卫着他们的统帅卡拉扬。就像警卫旗队的那些日尔曼战士拥簇着他们的元首-阿道夫.希特勒的神态。而不像现在的西蒙.拉特尔指挥下的柏林爱乐乐团的乐师大大咧咧的把背靠在椅子背上。

下半场的勃拉姆斯第一交响曲真是让人开了眼,此生中听过的最好的现场也不过如此了。卡拉扬对勃拉姆斯第一交响曲的演绎是那种抒情性与戏剧性兼备的综合体,演奏自始至终焕发着炽热如火的热情和美仑美焕的色彩光辉。柏林爱乐的重奏组技艺高超,独步天下。特别末乐章园号吹出的阿尔卑斯牧牛调更是震人心魄,与清彻如水、音响清朗的弦乐、木管交织映辉。最后在卡拉扬的指挥棒下把乐曲推向高潮。最后全场掌声雷动,鼓掌长达二十分钟之久。无奈大师晚年有规矩,只谢幕,不加演。谢了一次幕后大师还没等送花篮的礼仪小姐上台,就径直回北京饭店了。

4

承蒙李大爷好意,我们还观摩了柏林爱乐和中央乐团联合演奏的排练。前二场柏林爱乐的排练,除了少数陪同接待的中国人,卡拉扬不让其他中国人进排练场地。末场应是联合演奏就无理由不让人进。卡拉扬似乎不像小泽征尔那样友好,小泽征尔来联演一向是一半对一半的坐法,很平等。而卡拉扬则把中国乐师赶到末座,并不时的扯着公鸭嗓子在训斥他们。说他们发出的声音太毛燥,音量也太轻。然后让柏林爱乐的乐师站起来示范,并说八个中国乐师的音量抵不上一个德国乐师。

整个排练气氛是很紧张的,估计有些话翻译也不敢直话。全怪中国乐师也不公平,他们用的乐器也太烂了,后来小泽再次来华实在看不下去送了一批进口货给乐团。当晚《图画展览会》的铜管乐领奏全是柏林爱乐的乐手,让中国乐手吹非吹爆不可。尽管如此当晚的演奏异常出色,特别是贝多芬的那个第七交响曲。可以看出卡拉扬还是满意的,并露出难得的笑容。过了很多年后我才意识到这是我一生中听到的最好的现场音乐会,此生不会再有了。

这场改革开放后最重要的西方音乐家在北京的音乐会非常成功,第二天,就安排了庆祝宴会。我又被安排在宴会上为嘉宾们演奏,一首《流浪者之歌》,一首《二泉映月》。拉完后,卡拉扬紧紧地抱住了我,他说:“你的每一个乐句都是真正用心来演奏的。”当时,著名的指挥韩中杰把这一幕拍了下来,我一下子觉得卡拉扬原来没那么可怕。

当时柏林爱乐乐团的首席小提琴就跑了上来,拉着我,一定要我改学小提琴,他自称教过的学生都很有成就,我才19岁,改拉小提琴不算晚。他还许诺,如果我愿意跟他去德国,还可以再带两个人一起去,而且立刻就可以走。我原来也只是以为他一时激动开玩笑罢了,没把这话当真。可第二天,学校领导、教育部、文化部都来了人,把我叫到办公室和我谈,问我对这事到底怎么想?我这才意识到,他们不是闹着玩的,是动真格的。领导们的意思是,我可以自由选择,但一定要我亲口把我的决定告诉德国的音乐家们。这下有了这件事,我还得去送他们上飞机,我对他们说,非常感谢,但我思想斗争了老半天,觉得怎么也丢不下二胡。

5

我(李德伦)知道卡拉扬的名字是在50年代,即他开始国际音乐活动后不久。当时我正在莫斯科学习。他从伦敦到维也纳和柏林,做了当时柏林爱乐乐团指挥富特文格勒的助手。富特文格勒去世后,他担任柏林爱乐乐团、维也纳国家歌剧院和米兰斯卡拉歌剧院的首席指挥,几乎垄断了整个欧洲最顶尖的乐团,因而闻名于世。当时我只听过他指挥音乐的广播,因为条件差,我只是感觉不错,而不能准确说出究竟好在什么地方。回国后,再陆续听一些唱片,开始感觉到他指挥的理查·施特劳斯、勃拉姆斯、贝多芬、舒曼、马和谐勒、布鲁克纳和瓦格纳的作品,真可以称之为无懈可击。

我非常难忘1979年秋卡拉扬率柏林爱乐乐团来中国演出,我去机场迎接,见到这位才华横溢的大师的情景。他当时腿已瘸了。记得有个插曲:由于那时我国还没有波音747型飞机,机场舷梯高度不够,临时接了一节。当全体人员快下完时,一位双簧管演奏员和一位大提琴手由于连接的舷梯断裂,下来时摔伤了腿。卡拉扬非常着急,马上站起来,一瘸一拐地前去照料。由此可见他对乐队队员的关怀,他像个大指挥家的样子。

在北京体育馆开始第一场演出,卡拉扬一出场便魔力般地使全场的几千名观众立即安静下来,他的风度、气质俱佳。第一首乐曲是莫扎特《第三十九交响曲》,可能是乐队还没有进入最佳状态,抑或别的原因,演奏得拘谨、滞涩,令人失望。休息后,演奏勃拉姆斯《第一交响曲》,立即就不一样了,真是非常精彩,我顿时就被折服了。因为勃拉姆斯的这部交响曲是我最熟悉的作品之一,经常指挥演出,而且世界许多著名的指挥家指挥的此曲和唱片我也听了不少,但他这场演出,给了我少有的震撼。他非常清楚、强烈地将这部作品诠释给我们。特别是第四乐章,往往许多人因为处理得平淡而显得冗长;但他的处理是一气呵成。

卡拉扬一生中惟一的这次中国之行,无论对于中国的专业音乐工作者还是对于音乐爱好者,都是极为重要的一页。就在卡拉扬那次访华之后,1979年底,我收到柏林爱乐乐团经理彼得·吉尔特的来信,他说:“经卡拉扬先生建议,我想邀请您在1980-1981年的音乐季期间来指挥柏林爱乐乐团的两套音乐会,我很想知道您最喜欢指挥哪些作品,及您指挥过的作品的概况……”我和他通了信,但后来因故未能成行。

改革开放后,我国引进了许多唱片,我觉得卡拉扬录制的许多作品都非常精彩。1977年,为纪念贝多芬逝世150周年,我指挥了贝多芬《第五交响曲》,其中有些处理就是参考了卡拉扬的唱片。他把贝多芬的英雄性格,那种勇往直前、朝气蓬勃表现得淋漓尽致;抒情的、和缓的、广阔的一面也表现得恰如其分。

但卡拉扬并不是对所有作品都是万能的权威。除上面提过的莫扎特外,我发现他对柴科夫斯基的作品也处理得不够令人满意,过分地强调了歌唱性和抒情性。

卡拉扬晚年时动作已不灵活,头脑、身体的反应迟钝了,手势也常有错,尤其是他指挥的1987年维也纳新年音乐会。他晚年遭到柏林爱乐乐团很多人的反对而离开了柏林,这使我想起了布鲁诺·瓦尔特。他也是公认的世界伟大的指挥家,可他在慕尼黑歌剧院指挥了十年后,就主动离开了那里。他说,我得离开慕尼黑了,因为我已经呆了十年;我的优点被他们吸收了,但我也有缺点,这已让他们厌倦了。布鲁诺·瓦尔特很有自知之明,而卡拉扬缺乏这一点。

6

10月28日晚,文化部在北京饭店宴会厅举行大型招待会,柏林爱乐乐团全体艺术家、中国音乐界代表等约500人应邀出席。主桌上的主人是周巍峙副部长,主宾是卡拉扬,笔者坐在他俩之间当翻译。卡拉扬自负地向周巍峙副部长介绍说:“柏林爱乐乐团不经排练可演奏30多套曲目,而稍加排练,则能上演40至50套乐曲。”

他还补充说:“正当我团在北京演出的时候,贵国总理华国锋也正在西欧访问。这是命运的安排。”宴会上给我印象最深的一件事是贺绿汀老先生(时年76岁,任中国音协副主席)向卡拉扬敬酒,他颤颤悠悠地走到主桌边,对卡拉扬说:“我谨代表上海音乐界朋友向尊敬的卡拉扬先生敬酒!衷心预祝贵团访华演出成功!”

我译完这句话,还特别强调一句:“贺先生是中国著名的作曲家。”可是傲慢的卡拉扬连屁股都没抬一下,只是微微地颔首。对此,我久久不能释怀,总感到卡拉扬太傲视别人了。不知过了多少年,我终于理解了他。当年的卡拉扬也已经是71岁的老人,何况他已劳累了一天,又不知贺绿汀的底细等等,所以,他表现出了爱理不理的态度。

宴会后,热情的东道主请中央音乐学院民乐系的学生演奏几首中国民族乐曲,博得了柏林音乐家的一致好评。他们尤其对年方18岁的姜建华演奏的二胡独奏《江河水》赞不绝口。卡拉扬第一个鼓掌,为小姜叫好!余兴节目演完后,他甚至与首席施瓦尔贝先生一起找到吴祖强院长说:“姜可以改学小提琴,今后她一定会成为一名出色的小提琴家。施瓦尔贝先生和我愿当她的导师,保证争取到奖学金。”言之凿凿。可是人家小姜已苦学二胡多年,哪肯轻易改弦更张呢!?卡拉扬的美意没能变成现实。

7

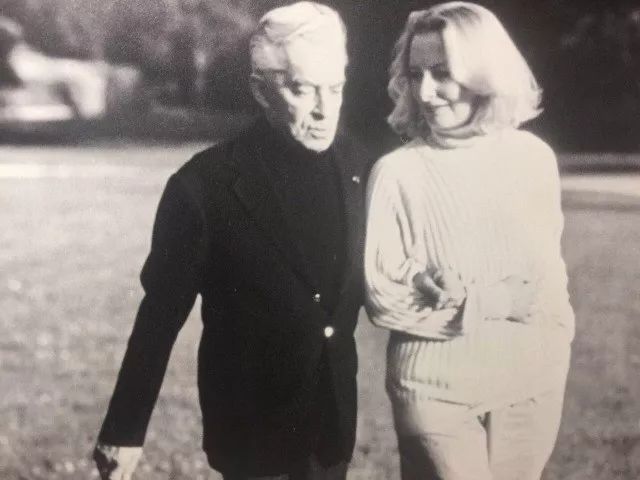

10月31日晚上没有演出,柏林爱乐乐团的行政经理吉尔特以柏林市政府的名义在北京饭店宴会厅举行答谢宴会,招待中方文化部、中国对外演出公司以及音乐界同仁等。显然,这是乐团的一次重要外事活动。可是,与行政经理有隙的卡拉扬没出席这次大型招待会,而是带着他的法籍娇妻出席法国驻华大使为他特意举办的小型宴会去了。柏林爱乐乐团相当尴尬,应邀出席的客人也相当别扭。

没过几天,与柏林爱乐乐团的音乐家们就相当熟悉了。个别晚上,有的乐师还热情地邀请我(翻译人员)到他们房间里去聊天。记得一个晚上,该团副首席犹太人赫尔穆特-施特恩先生满腔热情地请我到他房间闲谈。虽然我早已筋疲力尽,可是又感到盛情难却,于是硬着头皮到他房间里去坐了一会。让我始料不及的是,他向我直截了当地数落了一番卡拉扬的不是:“卡拉扬也是人,不是上帝。现在有些报刊、书籍将他捧上了天,其实一部分是言过其实的。

比如,说他如何闭着眼睛指挥,说他的指挥棒一点也不动时,是一种非凡的指挥!这实在是廉价的吹捧。其实,这个时候是卡拉扬忘了谱了!根本不是什么他在用心灵指挥。对于权威,不能盲目崇拜,得靠这个思考。”说完他用手指指了指自己脑袋。过了一会他又补充说:“别忘了,他的指挥棒前面坐着百来号音乐精灵,而不是白痴!”诸如此类的不满或怨言,我也从其他柏林音乐家那里听到过。

由于我在柏林爱乐乐团访华前读了不少相关资料,所以对卡拉扬先生的所作所为都见怪不怪,每当柏林乐师向我透露对卡拉扬的这样那样不满时,我都一笑了之。

8

1979年10月29日晚,柏林爱乐乐团访华首演。当晚,薄一波副总理出席了音乐会,并在演出前接见了卡拉扬等人。可是,心气颇高的卡拉扬只与薄副总理对话了14句,就以“我要作演出前准备”为由匆匆告辞了。

10月30日晚,乐团举办了第二场音乐会。11月1日晚则是专场演出,柏林爱乐乐团与我中央乐团45名乐师联合演奏了贝多芬的《第七交响曲》。听众几乎全是我国专业音乐工作者,有很高的鉴赏水平,他们一个个听得如痴如醉。

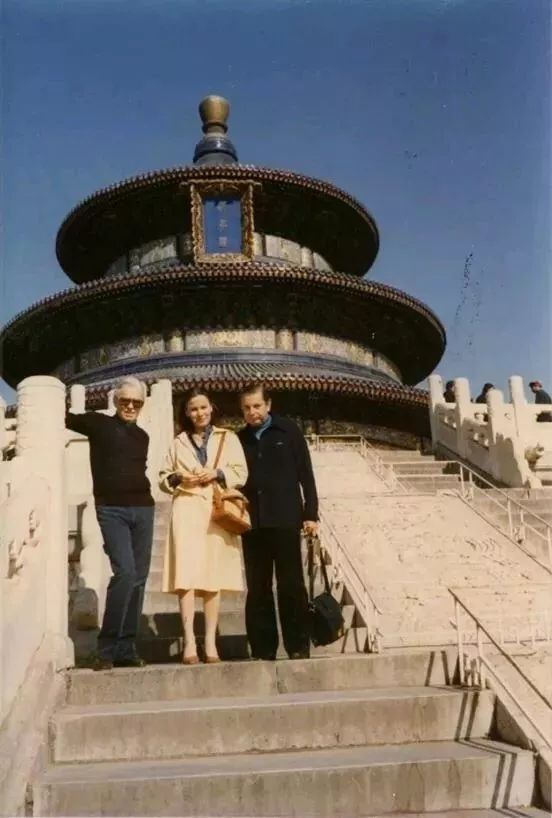

总体而言,卡拉扬先生对这次很不寻常的访华演出是满意的。离京前,他向中方提出四点希望:希望中国民乐团访问柏林;中国在1980年能派乐团去参加萨尔茨堡音乐节;选派3至5名中国学生去奥地利音乐学院学习西洋乐器;一到两年后,由他亲自指导,到北京故宫来摄制普契尼的歌剧《图兰朵》。

很可惜,那个年代,就连大名鼎鼎的卡拉扬也没能叩开北京紫禁城的大门。如果上世纪80年代初,在文明古国的紫禁城里,拍摄一部世界著名作曲家创作的与中国有关的歌剧,由世界著名指挥家作导演兼指挥,中外著名演员加盟演唱……将会给后世留下多少佳话呀!

法国艾克斯-马赛大学历史学家、国际中国研究基金会主席安克强(Christian Henriot)警告说,中国是当今时代最重大的挑战之一,法国大学虽然拥有汉语和中国文学的专家,但对其历史、社会学、政治以及人类学的研究重视不足,作者认为“这是一个严重的错误”。

安德烈.马尔罗1967年出版的『反回忆录』中这样形容中国:“有一个致力于复仇和正义的国家,一个不会放下武器的国家,在全球性的对抗来临面前不会放弃精神的国家”。他预言:“已经有300年的欧洲时代正在消逝,中国时代已经开始。”

安克强在法国世界报撰文指出,在中国共产党刚刚结束其第20次代表大会,习近平第三次登基并盖上 "让中国再次伟大 "的玉玺之时,马尔罗的预言显得何其敏锐。可是,法国人今天对中国又有多少了解?法国在研究、分析和理解这个具有独特维度的国家的动态方面又有哪些优势?法国大学又拥有什么相关的专长?

作者认为中国已然是一个政治、经济、军事和科技大国,具有在全球范围部署其行动和战略的野心,法国不能像40年前 那样仅仅把中国作为少数机构中少数专家--汉学家的 "研究对象”。

在这位学者眼中,面对中国所代表的挑战,法国大学的研究很不对称,“我们的专业程度取决于在大学或研究组织中进行基础研究的能力。但我们看到了什么?中国专家的职位数量总体上没有变化,仍然局限于少数专业机构和国家科学研究中心。”

事实上法国大学培养了许多年轻的研究人员,他们在扎实的实地考察和对中华世界的第一手研究的基础上,产出了大量的论文。问题在于他们完成论文后许多人找不到相应的位置,他们发现自己连续几年从临时的教学和研究助理(ATR)职位跳槽到博士后职位,没有任何科学工作的前景。他们中的一些人通过坚持不懈的努力,有的年龄很大了才设法找到了一个职位,而他们中的许多人放弃了或选择移居国外。原因很简单:大学没有为研究中国的社会科学工作者提供出路,大学培养的人才白白浪费了。

为什么会是这样?这位学者认为主要责任在于法国大学对中国“密封”。除了数量不多且主要由语言和文学专家组成的中文系之外,法国大学中没有关于中国的研究。有多少历史学家、社会学家、政治学家、地理学家、法律学家甚至人类学家在大学的社会科学系中专门研究中国?在这些学科,这个数字在0到3之间。

所幸有几家全部位于巴黎的机构为招聘中国专家做出了贡献,如国立东方语言与文明研究学院(Inalco)、法国社会科学高等研究院(EHESS)或法国高等实践学院(EPHE);但它们的综合招聘能力无法弥补大学招聘的不足。而且在过去三十年里,这些机构的职位数量没有变化。在法国国家科学研究中心(CNRS),自2002年以来,亚洲的专家数量几近崩溃。在社会学、政治学或经济学领域,2022年该中心只有一名关于中国的研究人员! 而哈佛大学一校就有48名中国问题专家(几乎是Inalco、CNRS、EHESS和EPHE的总和),并为其关于中国的旗舰课程之一宣布:"在21世纪初,没有什么比学习中国更重要的了"。这不是做广告,而是一种承诺。

反过来看,中国对法国拥有多少专业知识?有多少中国学生通过上法国大学与法国社会进行了广泛的交流?有多少人在法国完成了关于法国主题的博士学位?前者有数万人,后者有数百人。他们中的大多数人已经回到中国,带去了他们的专长,还为他们的国家带去了关于法国的非凡知识库。我们还需要问的是,有多少法国学生在中国学习过?有多少人做过中国学科的博士,同时具备语言和学科方面的专业知识?

这位学者认为,中国是当今时代最重大的挑战之一,可是法国大学还在昏昏欲睡。如果不能弥合与美国大学之间的深渊般差距,当务之急,至少也应在有关中国的专业知识方面赶上欧洲的主要大学!

法国国际广播电台(RFI)用法语和其他十二个语种向全世界广播。法广巴黎编辑部与其遍布五大洲的四百名特约记者向听友推出新闻与专题节目为了解世界提供钥匙。法广每周在全球聚集近四千万听友,法广网站、手机应用程序等在内的新媒体每个月的浏览数字以上千万计。

(* 法语, 英语, 柬埔寨语, 华语, 華語, 西班牙语, 豪萨语, 曼丁哥语, 富拉尼语, 斯瓦西里, 波斯语, 葡萄牙语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 越南语 )

(Quelle:https://www.rfi.fr/cn)

Ensemble de 15 volumes de format in 4° illustré de 179 planches gravées et numérotées.

Cette série célèbre l’histoire monumentale de la Chine XVIIIe siècle telle qu'en témoignent les missionnaires jésuites, dans tous ses aspects, militaires, agricoles, religieux, géographiques, généalogiques. Ces ouvrage de missionnaires tels que Cibot, Bourgeois, Poirot, Ko et Yang comprend des traductions d'ouvrages de droit chinois classiques, de maximes et de proverbes, ainsi que des essais sur la linguistique chinoise, l'actualité et l'observation scientifique. C’est une encyclopédie sur la Chine à l'usage des Européens.

Points remarquables :

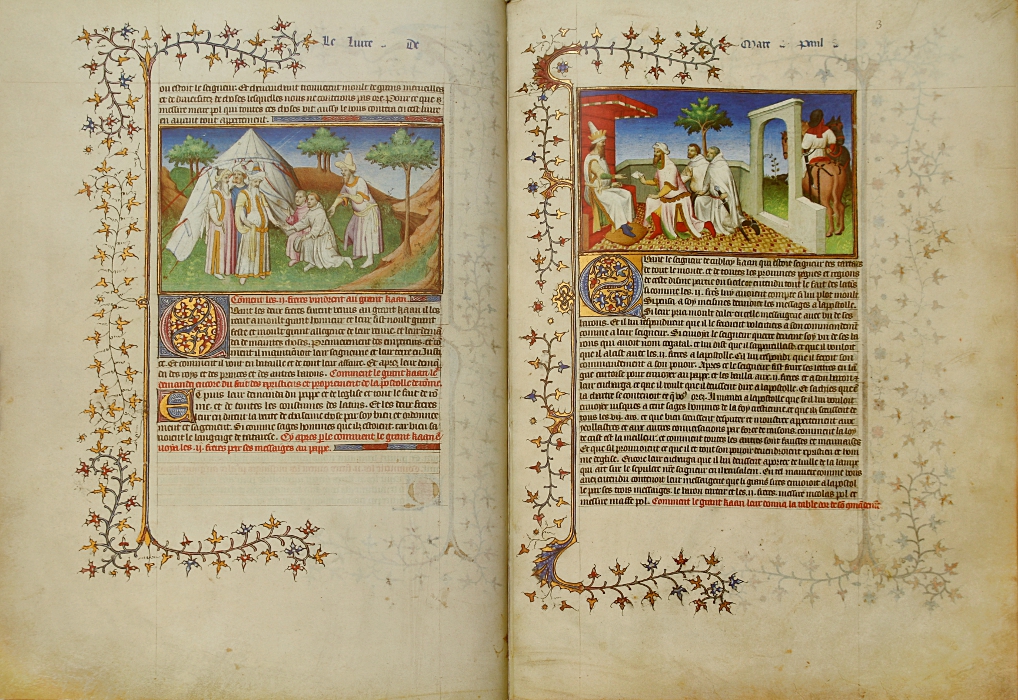

Le Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient est un manuscrit enluminé réalisé en France vers 1410-1412. Il s'agit d'un recueil de plusieurs textes évoquant l'Orient réunis et peints à l'attention de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, contenant le Devisement du monde de Marco Polo ainsi que des textes d'Odoric de Pordenone, Jean de Mandeville, Ricoldo da Monte Croce et d'autres textes traduits par Jean le Long. Le manuscrit contient 265 miniatures réalisées par plusieurs ateliers parisiens. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr.2810.

Le manuscrit, peint vers 1410-1412, est destiné au duc de Bourgogne Jean sans Peur, dont les armes apparaissent à plusieurs reprises (écartelé aux 1 et 4 de France à la bordure componée d’argent et de gueules, aux 2 et 3 bandé d’or et d’azur à la bordure de gueules), ainsi que ses emblèmes (la feuille de houblon, le niveau, le rabot). Son portrait est représenté au folio 226, repeint sur un portrait du pape Clément V. Le manuscrit est donné en janvier 1413 par le duc à son oncle Jean Ier de Berry, comme l'indique l'ex-libris calligraphié en page de garde. L'écu de ce dernier est alors repeint à plusieurs endroits sur celui de son neveu. Le livre est signalé dans deux inventaires du prince en 1413 et 1416. À sa mort, le livre est estimé à 125 livres tournois1.

Le manuscrit est ensuite légué à sa fille Bonne de Berry et à son gendre Bernard VII d'Armagnac. Il reste dans la famille d'Armagnac jusqu'aux années 1470. Il appartient à Jacques d'Armagnac lorsqu'une miniature est ajoutée au folio 42v. et son nom ajouté à l'ex-libris de la page de garde. Arrêté et exécuté en 1477, sa bibliothèque est dispersée et l'emplacement du manuscrit est alors inconnu. Un inventaire de la bibliothèque de Charles d'Angoulême mentionne un Livre des merveilles du monde qui pourrait être celui-ci. Il se retrouve ensuite peut-être dans la bibliothèque privée de son fils, le roi François Ier. Avec le reste de ses livres, il entre dans la seconde moitié du xvie siècle dans la bibliothèque royale et il est mentionné dans l'inventaire de Jean Gosselin.

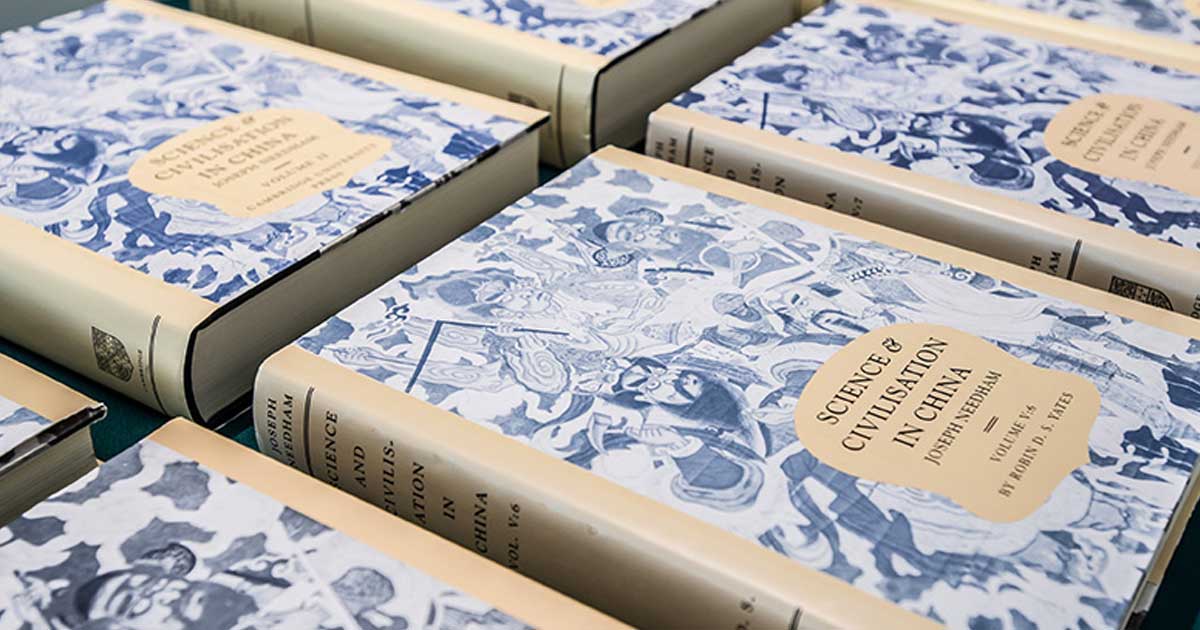

Die von dem britischen Biochemiker Joseph Needham (1900–1995) initiierte und anfangs herausgegebene englischsprachige Buchreihe zur Wissenschaft und Kultur in China setzte neue Maßstäbe in der Beschäftigung mit China im Wissenschaftsbereich. Als Standardwerk zur chinesischen Wissenschafts- und Technikgeschichte veränderte es die Wahrnehmung Chinas durch die westliche Welt und lenkte die Aufmerksamkeit auf die historischen wissenschaftlichen und technologischen Leistungen Chinas. Joseph Needham hatte das von ihm initiierte Projekt von 1954 an bis zu seinem Tod 1995 koordiniert. Zu Lebzeiten erschienen 17 Bände, weitere sieben Bände wurden seither durch das von Needham begründete Needham Research Institute herausgegeben. Das Erscheinen weiterer Bände ist in Vorbereitung. Die Gesamtanlage des Werkes ist etwas schwer zu überblicken. Die folgende Übersicht erhebt keinen Anspruch auf Aktualität oder Vollständigkeit.

| Band | Titel | Autor(en) | Jahr | Anm. |

|---|---|---|---|---|

| Vol. 1 | Introductory Orientations | Wang Ling (research assistant) | 1954 | |

| Vol. 2 | History of Scientific Thought | Wang Ling (Forschungsassistent) | 1956 | OCLC 19249930 |

| Vol. 3 | Mathematics and the Sciences of the Heavens and Earth | Wang Ling (Forschungsassistent) | 1959 | OCLC 177133494 |

| Vol. 4, Part 1 |

Physics and Physical Technology Physics |

Wang Ling (Forschungsassistent), with cooperation of Kenneth Robinson | 1962 | OCLC 60432528 |

| Vol. 4 Part 2 |

Physics and Physical Technology Mechanical Engineering |

Wang Ling (collaborator) | 1965 | |

| Vol. 4, Part 3 |

Physics and Physical Technology Civil Engineering and Nautics |

Wang Ling and Lu Gwei-djen (collaborators) | 1971 | |

| Vol. 5, Part 1 |

Chemistry and Chemical Technology Paper and Printing |

Tsien Tsuen-Hsuin | 1985 | |

| Vol. 5, Part 2 |

Chemistry and Chemical Technology Spagyrical Discovery and Invention: Magisteries of Gold and Immortality |

Lu Gwei-djen (collaborator) | 1974 | |

| Vol. 5, Part 3 |

Chemistry and Chemical Technology Spagyrical Discovery and Invention: Historical Survey, from Cinnabar Elixirs to Synthetic Insulin |

Ho Ping-Yu and Lu Gwei-djen (collaborators) | 1976 | |

| Vol. 5, Part 4 |

Chemistry and Chemical Technology Spagyrical Discovery and Invention: Apparatus and Theory |

Lu Gwei-djen (collaborator), with contributions by Nathan Sivin | 1980 | |

| Vol. 5, Part 5 |

Chemistry and Chemical Technology Spagyrical Discovery and Invention: Physiological Alchemy |

Lu Gwei-djen (collaborator) | 1983 | |

| Vol. 5, Part 6 |

Chemistry and Chemical Technology Military Technology: Missiles and Sieges |

Robin D.S. Yates, Krzysztof Gawlikowski, Edward McEwen, Wang Ling (collaborators) | 1994 | |

| Vol. 5, Part 7 |

Chemistry and Chemical Technology Military Technology: The Gunpowder Epic |

Ho Ping-Yu, Lu Gwei-djen, Wang Ling (collaborators) | 1987 | |

| Vol. 5, Part 8 |

Chemistry and Chemical Technology Military Technology: Shock Weapons and Cavalry |

Lu Gwei-djen (collaborator) | 2011[1] | |

| Vol. 5, Part 9 |

Chemistry and Chemical Technology Textile Technology: Spinning and Reeling |

Dieter Kuhn | 1988 | |

| Vol. 5, Part 10 |

"Work in progress" | |||

| Vol. 5, Part 11 |

Chemistry and Chemical Technology Ferrous Metallurgy |

Donald B. Wagner | 2008 | |

| Vol. 5, Part 12 |

Chemistry and Chemical Technology Ceramic Technology |

Rose Kerr, Nigel Wood, contributions by Ts'ai Mei-fen and Zhang Fukang | 2004 | |

| Vol. 5, Part 13 |

Chemistry and Chemical Technology Mining |

Peter Golas | 1999 | |

| Vol. 6, Part 1 |

Biology and Biological Technology Botany |

Lu Gwei-djen (collaborator), with contributions by Huang Hsing-Tsung | 1986 | |

| Vol. 6, Part 2 |

Biology and Biological Technology Agriculture |

Francesca Bray | 1984 | |

| Vol. 6, Part 3 |

Biology and Biological Technology Agroindustries and Forestry |

Christian A. Daniels and Nicholas K. Menzies | 1996 | |

| Vol. 6, Part 4 |

Biology and Biological Technology Traditional Botany: An Ethnobotanical Approach |

Georges Métailie | 2015 | |

| Vol. 6, Part 5 |

Biology and Biological Technology Fermentations and Food Science |

Huang Hsing-Tsung | 2000 | |

| Vol. 6, Part 6 |

Biology and Biological Technology Medicine |

Lu Gwei-djen, Nathan Sivin (editor) | 2000 | |

| Vol. 7, Part 1 |

Language and Logic | Christoph Harbsmeier | 1998 | |

| Vol. 7, Part 2 |

General Conclusions and Reflections | Kenneth Girdwood Robinson (editor), Ray Huang (collaborator), introduction by Mark Elvin | 2004 | OCLC 779676 |