My channels - 中国传统建筑

- 蒙语水井说:在蒙古语中,水井一词的发音ᠬᠤᠳᠳᠤᠭ(hvdvm)与胡同接近。古代北京吃水主要依靠水井,因此水井成为民居区的代称,进而演变为街巷的代称,由此产生了胡同一词。至今内蒙古仍有一些以胡同称水井的地名,如“哈业胡同镇”。

- 蒙语城镇说:在蒙古语中,“浩特ᠬᠣᠲᠠ(hot)”意为城镇。元朝建立后,蒙古人依其习惯将中原城镇街巷也称为“浩特”,后来“浩特”演化为“火弄”或“弄通”,进而演变为后来的“胡同”和“弄堂”。

- 胡人大统说:有人认为胡同一词是元代政治口号“胡人大统”的简化版,但缺乏根据。

北京的四合院是明清时期北方平原地区城市住宅最典型的代表,它的形成肇基于明清两代颁布的住宅等级制度。

明朝规定:一、二品官员宅第的厅堂五间九架、三品至五品厅堂五间七架,六品至九品厅堂三间七架,不许在宅院前后左右多占地,或构筑亭馆开挖池塘;庶民庐舍不过三间五架,不许用斗拱饰彩。明代,以家庭为单位的封建宗法观念已经比较鲜明,讲求家族内的长幼有序,既声气相闻,又要尽量保持自家的隐私不外漏,只有把房子建得面面相对并筑起高大的院墙将其封闭起来才可能实现。可是,同时又必须照顾到元大都留下的胡同之间的宽度,大约70米,不能过深,以及适应北京地区气候条件的坐北朝南形制。那么只有两进、三进的四合院制式最为适宜了,一些贫民的小院则散落在穿插于大胡同之间的小胡同两侧,或深宅大院之间的空地中。尽管有些达官显贵、富商大贾们并不严格遵守建房规定,但总体来讲,明北京城内的住宅在严格的禁奢制度和现实条件制约下,在继承了元大都住宅传统的基础上,逐渐演变成整齐化一的四合院格局。

清朝,顺治五年(1648)下移城令,驱汉人迁出内城,到外城居住。除寺院庙宇中居住僧道勿动,八旗投充汉人不令迁移外,凡汉官及商民人等,尽徙南城居住。同时规定,汉人可出人内城,但不得夜宿,而旗人领俸,不事生产,皆分配内城原明代遗留下来的宅院居住。这种民族隔离政策直到清朝道光以后才逐渐松驰。为了避免旗人迁人时的混乱,顺治年间规定了住宅配给的标准,按官职高低分配前明留下的宅院,大量低级官吏和八旗士兵只分给一至三间。由于这项制度的规定,既保持了明代业以出现的四合院不被拆除,也使明代留下来的贫民小院派上了用场。某些已经废弃不用的,明代遗留下来的仓场,则改建成王府,例如:太平仓,清初改作庄亲王府;西城坊草场,被慎郡王府占用;台基厂,建造了裕亲王府。而且一并按照明代王公邸第的四合院落加花园跨院的形式而建。康熙年间,随着北京城市人口的增加,开始增建新的官兵住宅,同时颁布了新房屋的配置标准、尺寸和装修用料的规定。

康熙十四年(1675)谕令,按官位品级分配住房或建造宅院的标准:一品14间、二品12间、三品10间、四品8间、五品6间、六至七品4间、八至九品3间,其式全仿效明代勋戚之旧。清代再次颁布建房的等级标准,使旧北京内城民宅建筑的四合院风格更趋于设计上的规范化。

清朝,满、蒙、汉八旗官兵都是携家属而居,在北京内城的分布规律具有圈层结构。皇城以内,仅由满洲八旗人分配居住,蒙古八旗、汉军八旗皆无资格,在最接近紫禁城的皇城内形成内圈;第二圈是由蒙古八旗人,分配在皇城根四围;外圈即最外围居住的是汉军八旗人。皇帝亲统的上三旗(正黄、镶黄、正白旗)人口最多,被分配在皇城的北面,这种现象反映出明显的族群差别和地位亲疏。满、蒙、汉八旗各有衙门官厅,原设置于本旗辖域内,以后全部由皇帝选定位置,分处于城内几处,称都统署。例如:西单北大街英子胡同东口南侧路西是镶蓝旗满洲都统署官厅之所在,门面虽已改建,院落结构尚能辩识。八旗官兵在北京内城的分布和组织形式是按照都统——参领——佐领,由高到低,层层负责。佐领是最基层的军官,共1128名,掌握手下的三百名士兵及其家属,散布在全城各地,俨然为一个个城市社区。在这些佐领管区内,既有王公贵族的府第,也有下层军官的小院和士兵们携眷居住的营房,还有衙门、官所和寺庙。另外,八旗还设立了各旗的宗学、官学、义学等各级学校,训导八旗子弟以备将来选拔为官。

这些八旗子弟学校都设有小校场,供平时操练之用,辛亥革命以后,大多数八旗的官衙和学校都被改作北京的中小学校。譬如:西城区祖家街的北京三中校园就是原正黄旗官学校址;西单北大街石虎胡同原民族学院附中曾是右翼宗学旧址,民元以后一度改作蒙藏学校;西四北四条(原受壁胡同)小学,即原北师一附小则利用了原正红旗官学的旧址。无论这些建筑物的职能有多么大的不同,所占有的土地面积有多么大的悬殊,有一点却是出乎意料的一致,那就是都采用了统一的四合院的组合形式,这在世界各大城市中是独一无二的现象。

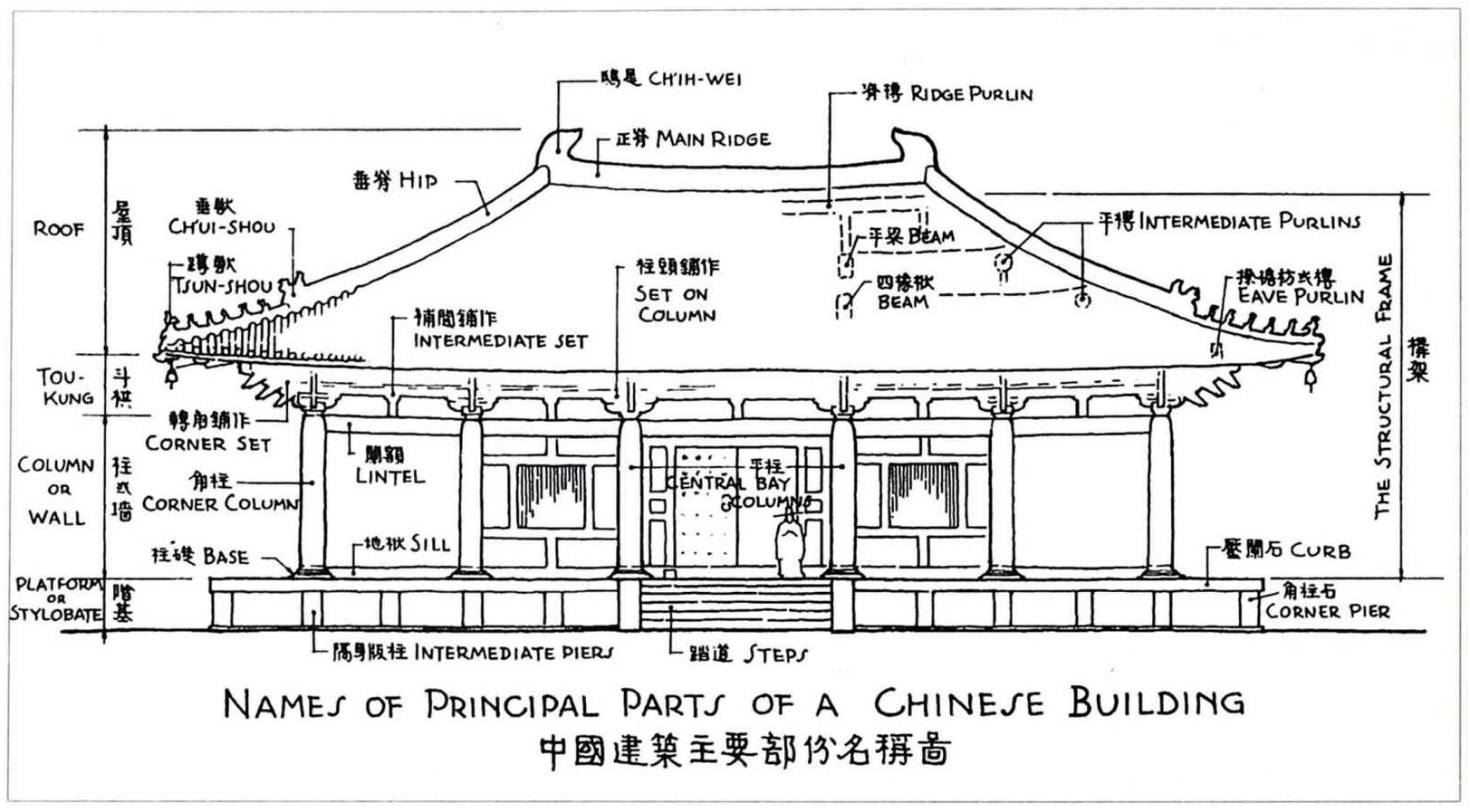

《营造法式》是中国第一本详细论述建筑工程做法的官方著作。对于古建筑研究,唐宋建筑的发展,考察宋及以后的建筑形制、工程装修做法、当时的施工组织管理,具有极大的作用。此书于北宋元符三年(1100年)编成,崇宁二年(1103年)颁发施行。由将作监少监李诫所作。书中规范了各种建筑做法,详细规定了各种建筑施工设计、用料、结构、比例等方面的要求。 全书357篇,3555条。是当时建筑设计与施工经验的集合与总结,并对后世产生深远影响。原书《元祐法式》于元祐六年(1091年)编成,但因为没有规定模数制,也就是“材”的用法,而不能对构建比例、用料做出严格的规定,建筑设计、施工仍具有很大的随意性。李诫奉命重新编著,终成此书。

全书共计34卷分为5个部分:释名、各作制度、功限、料例和图样,前面还有“看样”和目录各1卷。 看样主要是说明各种以前的固定数据和做法规定及做法来由,如屋顶曲线的做法。 第一、二卷是《总释》和《总例》,对文中所出现的各种建筑物及构件的名称、条例、术语做一个规范的诠释。指出所用词汇在各个不同时期的确切叫法,以及在本书中所用名称,统一语汇。 第三卷:壕寨制度、石作制度。 第四、五卷:大木作制度:材、斗栱、昂、铺作、平坐、梁、阑额、柱、阳马、栋、柎、椽、檐、举折 第六至第十一卷小木作制度:板门,格子门,乌头门,软门, 第十二卷雕作制度、旋作制度、锯作制度、竹作制度 第十三卷:瓦作制度、泥作制度 第十四卷:彩画作制度 第十五卷:砖作、窑作制度等13个工种的制度,并说明如何按照建筑物的等级来选用材料,确定各种构件之间的比例、位置、相互关系。大木作和小木作共占8卷,其中大木作首先规定了材的用法。大木作的比例和尺寸,均以材作为基本模数。 16-25卷规定各工种在各种制度下的构件劳动定额和计算方法。 26-28卷规定各工种的用料的定额,和所应达到的质量。 29-34卷规定各工种、做法的平面图、断面图、构件详图及各种雕饰与彩画图案。

源自元代蒙古语说[编辑]

胡同一词来自元代蒙古语的说法,数百年来颇为流行,主要原因是见诸元杂剧。元代杂曲名家关汉卿的《单刀会》中,即有“杀出一条血胡同来”的台词,关为金末元初人。《沙门岛张生煮海》中也有如下对白:“张羽问梅香:‘你家住哪里?’梅香说:‘我家住砖塔儿胡同。’”其中砖塔儿胡同就是今天的砖塔胡同。明代沈榜在《宛署杂记》中亦认为:“胡同本元人语。”但这个说法近年遭到诸多质疑。北京市地理学会的王越表示:“以井为标识物并列入街巷名称,早在建元前已经存在,始于元代水井之说有误。北京带“井”字的街巷并不多,北京的水井主要分布在菜园圃和大街上,蒙古语井的发音明显与汉语胡同读音无涉,胡同与水井无关。”另外,汉语吸收外来语大多是由于有前所未见的新事物或新概念传入中国,例如古之“葡萄、苜蓿,菩萨、罗汉、佛陀、塔、劫、禅”等;然而井在中国绝非新事物,汉语表街巷的词语更是非常多,有“街、坊、巷、弄、里巷、曲巷、火巷、火弄、后同”等。因此,突然舍弃汉语已使用数千年的既有词语、吸收蒙古语的词语来作为井或巷的代称,并不合情理。

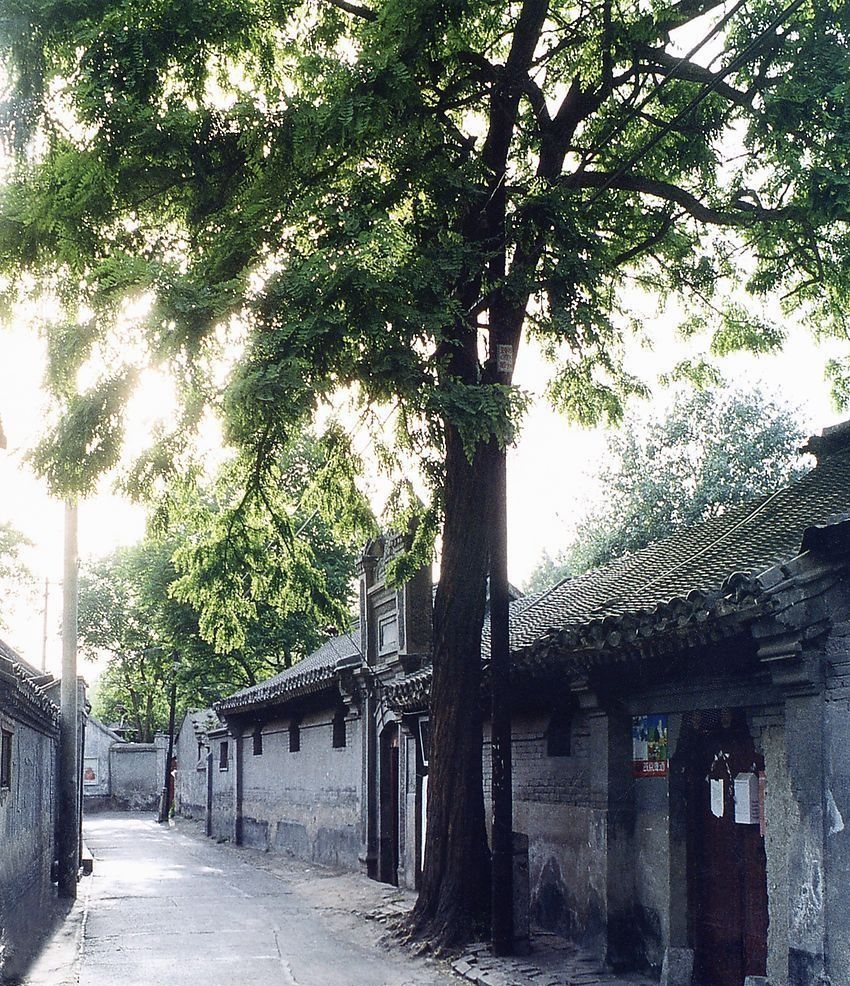

胡同的历史和现在的北京城一样久远,现在的北京旧城是以元大都为基础修建的,元大都城共有11座城门,城门内的大街构成了全城主干道。主干道相交形成若干长方形居民居住区,居住区中又有等距离东西走向的若干小巷,这些小巷就被称为胡同,当时规定大街宽24步(约37.2米),小街宽12步(约18.6米),胡同宽六步(约9.3米),胡同、小街和大街构成了完整的的元大都城市街道体系。

明北京城是在元大都的基础上修建的基本沿袭了元大都的格局,内城包括砖塔胡同在内的许多胡同都是元代的遗存。但自明开始,对城市建筑的规范越来越宽松,出现了许多斜街和不规则的街道,明英宗时期开始修建的外城斜街和曲折不标准的胡同就更多了。

历史上的北京以胡同众多而著称,民间有“著名的胡同三千六, 没名的胡同赛牛毛”的说法。元《析津志》记载元大都有“三百八十四条火巷,二十九条胡同”;明朝张爵《京师五城坊巷胡同集》一书中记载,明朝北京共有街巷胡同约1170条,其中直接称为胡同的约有459条;清朝朱一新《京师坊巷志稿》一书中所列的北京街巷胡同名显示,清朝时北京有街巷胡同2076条,其中直接称为胡同的978条;1944年日本人多田贞一在《北京地名志》记载,当时北京共有3200条胡同;1949年的统计显示北京城区有名字的街巷6074条,其中胡同1330条,街274条,巷111条,道85条,里71条,而习惯上,人们把上面提到的胡同、街、巷、道、里统称为胡同。

北京胡同的命名有很多种类型,从不同层面反映了旧北京的地理、政治、军事、经济、文化、宗教和民俗,是研究北京历史文化的重要资料。

以衙署命名:如北兵马司胡同、府学胡同、外交部街、内务部街等。

以人名官名命名:如三宝老爹胡同、武定侯胡同、石老娘胡同(西四北五条)。

以贸易市场命名:羊肉胡同、花市大街、缸瓦市、米市大街等。

以寺庙命名:宝产胡同、砖塔胡同等。

特殊标志命名:如铁狮子胡同、耳朵眼胡同等。

以器物命名:如烟袋斜街、纱帽胡同。

以动植物命名:如狗尾巴胡同。

以形状走势命名:如弓背胡同、一尺大街等。

以水井命名:如福绥境(原名苦水井)、王府井大街、龙头井胡同等。

从中华民国时期开始北京进行了多次胡同名称改造,修改了一些不雅的名称,如蝎虎胡同——协和胡同;王寡妇斜街——王广福斜街;驴市胡同——礼士胡同;劈柴胡同——辟才胡同等。

著名胡同

东交民巷:最长的胡同。

一尺大街:最短的胡同。

小喇叭口胡同:最短的胡同。

九湾胡同:拐弯最多的胡同。

钱市胡同:最窄的胡同。

砖塔胡同:最古老的胡同。

国子监街:文庙和国子监所在地。

小杨家胡同:小说《四世同堂》中的小羊圈胡同。