My channels - Reader's Digest|读者文摘

藏语(藏语:བོད་སྐད་,威利转写:bod skad,THL:Böké,藏语拼音:Pögä),属汉藏语系藏缅语族藏语支,是以藏族为主的喜马拉雅文化圈使用的主要语言。藏语使用区分布在中国西藏自治区,青海省,四川省的阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、木里藏族自治县,甘肃省的甘南藏族自治州和天祝藏族自治县、云南省的迪庆藏族自治州等若干区域。巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹四个国家也有藏语使用者分布。

藏文是藏语的文字书写系统,在藏语各方言间通用,是根据古典藏语发音而制定的文字,亦是整个藏缅语族最早的文字之一。其他语言,如西夏文、缅甸语的文字创制时间比较晚。关于藏文的起源,佛教学者认为是吐蕃时代公元7世纪由国王松赞干布的重臣吞弥·桑布扎创制的,受梵文拼写影响。藏文字母有上加字、下加字等垂直拼写法。为了翻译佛教梵文咒语,藏文字母与梵文字母有完全的对应关系。从梵文翻译的内容,不论词意,藏语文是其中一种可以还原梵文的语言文字。[4]

藏语的分支语言为卫藏方言[5][6](如拉萨话)、康方言[5][6](如昌都话)、安多方言[5][6]三大方言。这三种语言可能同样源自古书面藏语,其中只有安多方言没有区别意义的声调,保持了古藏语的特色。藏族不同方言的通话有一定的困难,但是采用相同的文字系统藏文。现代最通行的标准藏语源自卫藏方言中的拉萨方言。

Die tibetanischen Sprachen (kurz Tibetanisch) bilden eine Untereinheit der bodischen Sprachen, die zu den tibetobirmanischen Sprachen gehören, einem Primärzweig des Sinotibetischen. Die etwa 50 tibetanischen Sprachen werden von über 8 Millionen Menschen im Himalayagebiet, vor allem in Tibet, Nord-Indien, Nepal und Bhutan gesprochen. Die größte Einzelsprache ist das Zentral-Tibetische, das von etwa 6 Millionen Tibetern in den Städten Lhasa, Shigatse und Ngari gesprochen wird.

藏语文学历史悠久,是世界上最发达的文学之一[4]。藏语文是唯一、完整地记录自释迦牟尼佛诞辰两千多年来,形成和发展的佛教教义、佛教哲学,以及佛教科学的文字,包括那烂陀传承中,所有的显、密论典。特别是因明论典的完整教、学传承和方式,当今惟有藏文中记载和保存。[7]除了藏传佛教的大藏经(包括举世闻名的《甘珠尔》、《丹珠尔》两大佛学丛书),还有著名史诗《格萨尔王传》,六世达赖仓央嘉措的情诗集等,都是世界文学遗产中不朽的经典。

一、藏语方言研究状况

在藏缅语族中语言使用面积最大的是藏语。使用现代藏语的地域除了以中国的西藏为中心外,还包括青海、甘肃、四川、云南诸省以及巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹等邻近诸国的大喜马拉雅山脉地区。①藏语的使用面积尽管现在还不太清楚,但是,作为使用中心的西藏的面积却是很清楚的,这就是120多万平方公里,仅这一点就比约38万平方公里的日本总面积要大近3倍。到新中国成立为止,这个地区的四周被沙漠、高山和大草原等自然屏障所隔断,加之当时的西藏地方政府实行封锁的政策,致使西藏成为外人难以接近的地区。在这样的情况下,对于中国的语言学家来说,真正意义上的现代藏语的研究开始于新中国成立后的1951年,而在国外则是1959年以后的事情。不用说,到本世纪(指上世纪,译者注)的50年代,与藏文有关的文法著作、字典以及现代藏语各方言的简单语法、词汇集、简短的单词表等虽然时有出版,但是,真正意义上的东西除了一本外,语言学家的手里就再没有别的资料了,因此,从质和量上真正阐明现代藏语各方言的整体情况的著作是找不到的。仅有一个例外,这就是在巴基斯坦和印度北部地区广为使用,一般被称之为西部方言的藏语方言,曾经有过一些学者对其进行过研究,出版和发表过一些论著,他们是加斯克(A.H.Jaschke)、福朗克(A.H.Francke)、贝利(T.G.Bailey)、瑞德(A.F.C.Read)。我想,从他们的论著中,我们可以发现一些有关这一方言的明确的东西。

1949年10月1日中华人民共和国成立后,中国国内的现代藏语的研究首推王尧的《藏语的声调》(1956)和金鹏的《藏语拉萨、日喀则、昌都话的比较研究》(1958)。接着在中国国内发表了一些藏语方言的调查成果,它们是瞿霭堂的《卓尼藏语的声母与声韵的关系》(1962)、《藏语概况》(1963)、《藏语的复辅音》(1965),格桑居冕的《藏语方言概要》(1964)。这些研究成果的发表,一定程度上改善了以往的研究状况,使语言学家对现代藏语的实态有了一定的了解。但是,随着“文化大革命”的开始,一直到1976年结束,这期间包括藏语在内的少数民族语言的研究以及出版都全部终止。“文革”结束后,经过数年的准备,《民族语文》于1979年2月正式创刊,与此同时,现代藏语的研究也比以前有了长足的进步。从事藏语研究的学者人数也有所增加,他们的研究成果也陆续在一些创刊、复刊的专门学术杂志(《语言研究》、《中国语文学报》)、各大学及研究机构的纪要性杂志(《中央民族学院学报》、《西南民族学院学报》、《民族学报》、《云南民族研究》)上以论文的形式发表。其中主要的论文有:

宏观论述藏语方言的论文有:瞿霭堂、金效静的《藏语方言的研究方法》(1981),瞿霭堂的《藏语的声调及其发展》(1981)、《藏语韵母的演变》(1983)、《藏语动词曲折形态的结构及其演变》(1985),格勒的《略论藏语辅音韵尾的几个问题》(1985),谭克让的《藏语擦音韵尾的演变》(1985),胡坦的《论藏语比较句》(1985)等。

微观上研究某个藏语方言的论文有:瞿霭堂的《藏语安多方言韵母演变的情况提要》(1982)、《阿里藏语动词体的构成》(1980),华侃的《安多藏语声母的几种变化》(1983)等。胡坦的《藏语(拉萨话)声调研究》(1980)其研究对象主要是以卫藏方言②的拉萨话为中心,但是也涉及别的藏语方言。此外,研究阿里地区各方言的论文有瞿霭堂(1980)和谭克让(1980、1982)的几篇论文。涉及康方言的论文有格桑居冕论及巴塘方言的《藏语巴塘话的语音分析》(1985),另外瞿霭堂和谭克让的论文也涉及到了阿里改则地区的方言。对安多方言进行研究的论文有瞿霭堂的《藏语中的异根现象》(1982),华侃的《安多藏语(夏河话)中的同音词》(1985),这两篇文章都涉及夏河方言。

从单行本的情况看,有金鹏的《藏语简志》(1983),瞿霭堂和谭克让的调查报告《阿里藏语》(1983)则详细涉及了阿里地区的各方言。在《藏语简志》中有关“方言”的部分恐怕是由瞿霭堂来承担的。

至今为止,由于在中国进行的藏语方言调查的详细资料(调查的地点数、调查的地区,以及各调查点的调查密度、调查项目、调查内容)还没有公开发表,因此正确的观点还不清楚。根据瞿霭堂、谭克让(1983)著述中的例句和包含动词时态变化的词汇项目(1638个)数量来看,调查的项目已达到相当的数量。从上面的著述所涉及的调查地点看,卫藏方言有21个调查点,而安多方言则超过26个调查点。实际已经调查过的地点和正在调查的地点数恐怕是这个数的几倍以上。但是各个调查点的调查密度却不是很高。在阿里地区的方言调查中,基本上每个调查点的发音合作人只有一个人的名字。

总之,中国的藏语研究者已经收集了大量的方言资料,其整理后的成果主要发表在金鹏(1958)和瞿霭堂及谭克让的调查报告(1983)中。

中国之外的现代藏语研究大致如下:

1959年以前,P.M.米勒(P.M.Miller)、R.A.米勒(R.A.Miller)、斯博日基(R.K.Sprigg)、斯德拉克(K.Sedlacek)等对卫藏方言,特别是与拉萨话的音韵体系相关的问题进行了研究,发表了一些论述,但是真正意义上的现代藏语的研究始于本世纪的60年代。这是因为进入60年代后,一些语言学家开始与流亡在境外的藏族发音人合作,直接对藏语进行研究。在美国,有张琨、白蒂索夫(Betty Shelf)的《藏语手册<拉萨话>》(A Manual of Spoken Tibetan <Lhasa Dialect>,1964)以及张琨夫妇在1967~1968年之间合著的论文。之后,有Melvyn Goldstein和Nawang Nornang夫妇的《现代藏语》(Modern Spoken Tibetan,1970),M.Goldstein(ed.)的《现代藏英词典》(Tibeta—English Dictionary of Modern,1975)和《现代藏语英藏词典》(English-Tibetan Dictionary of Modern Tibetan,1984)。但是在西欧等国主要热衷于西藏历史和宗教的研究,有关现代藏语的研究几乎没有。

在日本,以当时东洋文库的多田等观(现已故)和北村甫两人为中心,招募了3名西藏人,开始了对拉萨方言和藏语文献的研究。拉萨方言的研究成果一部分体现在北村甫的《西藏口语教材》里,③另一部分则通过藏语讲习会表现出来。在他们之后,日本培养出了一批藏学专家和藏语研究专家。在以后的10年间,日本的藏语研究成果主要集中在对藏语的标准语即拉萨方言的调查和描述上,当然研究的范围还涉及中国境外的藏语,可以说这种研究对推进藏语方言的全面研究起了一定的作用。

给予藏语的研究以重大变化的另一个方面还表现在“暑期语言学院”(The Summer Institute of Linguistics=SIL)在尼泊尔的语言调查活动。1966年,“暑期语言学院”在尼泊尔卡托漫志的托里布般大学设立了自己的尼泊尔支部,动员了众多的SIL语言学家,开始对尼泊尔国内的4个不同语族的语言进行了调查,其众多成果从1969年开始分别以论文和著作的形式得以发表和出版,对藏缅语族各语言的研究作出了很大的贡献。通过调查,除了最西部以外,人们对尼泊尔国内的藏语方言的分布情况比1970年以前有了更进一步的了解。但在1975年由于种种原因,SIL支部撤离了尼泊尔。其结果是,尼泊尔方言中的4个藏语方言:几热尔(Jirel)方言([Maibaum-Strahm 1973 a/b],[Strahm1975,1978],[Maibaum-Strahm1971]等)、夏尔巴(Sar-pa:Sher-pa/Shar-pa)方言(Gordon-Shoettelndreyer 1970,[Gordon1970],[Schoettelndreyer-Schoettelndreyer1973a/b1974],[B.Schoettelndreyer 1975a/b等])、卡噶特(Kagate)/休巴(Syuba)方言([Hoehlig-Hoehlig 1976],[Hoehlig 1978])、落米(hLo-mi)/辛萨巴(singsapa)方言([Vesalainen-Vesalainen1976,1980])以外的方言都无法再进行研究了。此后,“尼泊尔的语言调查”计划继续在当时西德的尼泊尔研究中心(The Nepal Research Center)和托里布般大学的尼泊尔——亚洲研究中心(CNAS=The Research Center for Nepal and Asian Studies)共同来实施。他们使用了一些受过德国和尼泊尔语言学家训练的尼泊尔人去进行调查,但是由于与藏缅语有关的调查受到一些限制,所以什么成果也没有交上来,实质上是处于名存实亡的状态。

另一方面,东京外国语大学的亚非语言文化研究所通过与CNAS共同研究的形式,派长野泰彦参加了1980~1981年在尼泊尔的噶恩达克河流域进行实地调查。他对西尼泊尔的卡里噶恩达克河上游流域的卡古贝里(Kagbeni)、扎卢廓托(Zharkto)、丹噶卢宗(Dangardzong)以及洛(gLo=Mustang)等地的方言进行了调查,并于1985年发表了这次调查点的成果(Nagano1982 a;1982b)。

此外,在1970~1980年期间,日本的藏语方言研究还包括:西田龙雄在青海海东地区的湟中县对安多方言进行了调查(1970),长野泰彦对甘肃甘南藏族自治州的安多——夏尔巴(A-mdo sar-pa)方言进行了调查,星实千代对西部方言的散噶尔(Zanskar)方言(1976)进行了调查,武内绍人对西藏日喀则的定日方言(1979)也有研究论文和资料。在欧美学者的论文中,斯博日基(R.K.Sprigg)的论文涉及了巴尔底方言(Balti),涉及果洛(mGo-log)各方言的论文也有不少(1966、1967、1980年等),萨恩(J.T.S.Suen)的论文则是对四川阿坝藏族自治州若尔盖县的安多—左格(A-mdo mDzo-dge)方言音韵史的研究(1981)。

以当时西德波恩大学的D.S.Chuh为中心,从1979年开始实施了收集藏族民间传说的计划,他们不光对喜玛拉雅地区的传说进行丁收集,还对中国西藏各个方言区的传说和故事进行了收集。其成果被立为Beitra ge zur Tibetischen Erza hlforschung第十六卷,于1985年出版,该书是由R.Bielmeier用巴尔底方言收集的民间传说,名为Das Marchen von Prinzena obzan。在这本书中,不光有文本和德语译文,还增加了方言的音韵、语法的描述和词汇。但是遗憾的是,除了这本书之外,都没有文本和德语译文,所以作为方言资料是没有价值的。

印度于1969年成立“印度各语言中央研究所”(The Central Institute of Indian Languages)后,对少数民族语言的研究组织工作得以向前迈进了一步。藏缅语的研究在这以前虽然已经在各地的大学和相关的研究结构中进行,但是,仅限于藏语方言的研究,在该研究所成立以前,公开出版和发表的著述与论文好像还没有。该研究所刊印了一整套的“音响读本”和文法书籍,但是在与藏语方言关系方面至今仅出版了S.Koshal的《拉达克语音读本(Lsdaki Phonetic Reader,1976)、S.Rangan的《巴尔底语音读本》(Balti Phoneticr Reade,1975)和《朴尔克语法》(Purki Grammar),另外他们还计划出版一个有5000个词条的包括各个语言的辞书,我们期待他们能在这方面作出更大的贡献。印度学者对藏语的研究还有廓夏尔(Koshal)在1979和1982年发表的东西,此外夏玛(S.R.Sharma)也发表过有关斯比提(Spiti)方言音韵的文章。

对从锡金开始,经过中国的西藏日喀则的亚东,一直到不丹所说的藏语方言,曾经有人在1977年写过一本有关不丹标准语“宗卡”(rDzong-kha)方言的入门书(著者不详,可能是不丹人);此外M.Mazaudon也写过一本叫《“宗卡”方言的数词》(rDzong-kha Numerals,1982)。其他的研究就再没有了。

以上简单回顾了1950年以后世界各地研究现代藏语方言情况,遗憾的是,如果除去当时东德的E.R.ichter所写的Grudlagen der phonetic des Lhasa-Dialektes(1964),有关当时东欧国家和苏联的现代藏语的研究情况就不清楚了。但是,可以肯定在这些地区不会有影响很大的著述。

如果与1980年以前相比的话,可以肯定地说,现代藏语的整体面貌已经不再成为问题,现在在世界各地进行的调查研究如果照这种势头进行下去的话,的确可以大大地丰富藏语方言的知识。当然,对藏语研究者来说,一些非常必要的资料的出版物还远远不能满足他们的需求,他们最迫切希望得到的资料是像贝尔(Bielmeier)的Das Ma rchen von Prinzenc obzan或者是瞿霭堂和谭克让的调查报告《阿里藏语》这样的东西。当然他们也特别期望那些在中国收集到的资料能够尽早地出版。

还有一点就是最有必要进行藏语方言调查的地区现在已经比较清楚,它们是:从印度的西玛恰尔邦(Himachal Pradesh)和乌塔尔邦(Uttar Pradesh)的北部边境地区开始,到尼泊尔的多颇(Dolpo)地区;锡金到不丹。有关这些地区的藏语方言调查都时有进行,如果在日本的年轻人中间也有人参与这种调查就再幸运不过了。

二、藏语和藏语方言

藏缅语族和藏语 藏缅语族西从巴基斯坦的巴尔底斯坦开始,东到印度支那半岛的老挝和泰国,北从中国甘肃开始,一直到缅甸的最南端。在这样广阔的地域,大约有上百种语言。该语族的语言的系统分类,实际上是始于西弗(R.Shafer)的支那——藏语大语族的分类方法(1955、1966)。这以后,西田龙雄(1970、1978)和白达克(P.K.Benedict,1974)等⑤也进行尝试性的分类。鉴于第一、二人称以及动词可以真实地推定出原始藏缅语的形式,斯尔古德(G.Thurgood)在1985年采取了在第一、二人称以及动词上附加人称接辞的方法,然后将这个新的改革形式作为指标,并剔除了下位分类明确的彝缅诸语言,再对藏缅语进行分类,而斯尔古德之外的分类却没有明确地指出这个基本的指标。对于包括藏语在内的下位语群来说,在将它们放在分类的哪个阶段问题上,其一致点是不少的。

西弗将藏缅语族中3个主要的区分(语支划分)看作一个,建立了藏语语系(Division),然后将它同喜玛拉雅地区的3个语系(Section)合并,划分为4个语系。在藏语系中,包括藏、藏拉(Tsangla)、嘉绒(rGyarong)、古温(Gurung)4个语系。

白达克的大分类特点与“主要划分”相比较,他更乐意考虑属于下位阶段的东西,他把西弗分类中抛开的喜玛拉雅系语言的一部分(Bahing-Vayu/Kiranti语群)集中起来,视作藏——卡拉乌尔语群,然后将它分为藏(Bodish)诸语和喜玛拉雅(Himalayish)诸语。在藏诸语中,有藏语、塔库巴语(Dagpa)、藏拉语(Tsangla)、嘉绒语(rGyarong)、古温语(Gurung)。

西田龙雄将藏缅语族分为4个语群。其中之一的藏语群分为藏语支、嘉绒语支、喜玛拉雅语支、羌语支、景颇语支等5个语支。⑥比起“主要区分”来,斯尔古德的分类是按低位顺序,先设立藏诸语,然后在它的下面再分为藏、塔满——古温(Tamang-Gurung)、古温(Gurung)等3个语支。

西弗的藏语支、白达克的藏语支、西田龙雄的藏语支和斯尔古德的藏语系都是所谓的藏语,而剩下的与藏语有关系的诸语言都是沿着藏语圈的南边和东边的,时时与藏语发生着混杂的分布夫系。下面我将谈到这些问题,但是在他们4人中,我更想谈一谈西弗和西田龙雄的藏语方言分类。

在决定语言是不是属于同一个语系时,被认为是从同一个原始母语那里继承下来的基本要素的“保留”(retention)作为问题是有所不同的,方言分类也是在其延长线上存在的同系语言的下位分类,所以凡是学者要决定语言是不是属于同一语系的时候都有一个标准,这就是他们都要考虑属于同一种关系的语言双方究竟属于多大程度的“革新”( innovations)。在关系比较近的语言之间,如果要提到共同的“革新要素”,那是没有边际的,重要的是对语言体系的整体以及音韵、语法、词汇的基本部分有影响的“革新”。藏缅语诸语言的研究在近10年间可以说已经得到了很大的改善,但是只知道音韵体系的一部分或者是有限的词汇的语言还是要多一些,而有关原始藏缅语的音韵、语法体系和词汇等还不能说已经有了充分的一致认识。所以,哪个要素是“保留”下来的,哪个要素是“革新”了的,不清楚的地方还很多,比如在所谓的喜玛拉雅系统的语言或者是中国四川一带众多的藏缅语系统的语言中看到的动词人称的一致性(在藏缅语言学的领域,传统的人称一致性被称为“代名词化”<pronominalization>语言,具有人称一致性的语言则被称为“代名词化”<pronominalized>语言)就是其中的一个问题。⑦这个动词的一致性究竟是原始阶段的东西还是这以后的下位语群的“革新”要素,其观点是不同的。不管怎么说,如果是人称接辞的形式,那么它是动词词干的前接辞还是后接辞呢?另外,它与句子中的哪一项,比如是与“主语目的语”的机能(主语、目的语等)还是与意义的范畴(动作者、被动者、起点等)相一致呢?其细微之处是不一样的。嘉绒语、羌语、景颇语都是典型的“代名词化”语言,与此相反,藏语、塔满(Tamang)诸语言以及现在被划入中部“门巴”语群的藏拉语(Tsangla)等却是‘非代名词化”(nonpronominalized)语言。西田龙雄(1983)认为藏语在某个时期与嘉绒语、景颇语一样具有动词的人称一致体系。所谓的喜玛拉雅系统的语言包括了很多的语言,它们都是“代名词化”语言,但是这个体系却是形形色色,特别是尼泊尔中部以西的“代名词化”语言的人称体系与嘉绒语等的人称体系是否可以比较还是一个问题。

关于基本词汇以外的所谓“文化”词汇,由于受到了来自若干世纪的西藏政治、宗教和文化的影响,不管是同语系还是不同语系,其周边地区的语言,无论是那一个,都有来自不同分期的藏语的大量借词。根据金鹏(1957)的研究,在嘉绒语梭磨方言的2726个词汇中,以不同的形式与藏语的词汇有联系的就有975个(占37%以上)。另据长野泰彦的研究(1984),除了与核心的词汇有关的部分,不用说嘉绒语同卡玛入番(Kamarupan)诸语言(这是对博多噶罗诸语言、库克·钦·那噶诸语言、阿博鲁·米利·达布拉诸语言的总称)是可以比较的。如果说嘉绒语不是藏语的话,那么与藏语有关的多数词汇就会成为借用语,但是嘉绒人则主张自己是藏族,即使包含了众多的借用语也不是不可思议的。⑧

西佛、白达克和斯尔古德都认为与藏语关系最近的语言是塔库巴语(Dagpa)和塔满(Tamang)诸语言。西佛曾经把霍德森(B.H.Hodgson,1853)记录的词汇即所谓的塔库巴语(Dagpa)误认为是西藏的塔库博(Dwags-po)地方的语言。当时由于人们完全不知道北部门巴(Monpa)的语言,所以将这个语言当成了保留有若干个古音特征的东部藏语方言。现在,语言学家们已经清楚地知道,所谓的塔库巴语(Dagpa)是不丹中部的布穆塔恩语(Bumthang)或不丹东侧的西藏山南地区错那县一带分布的北门巴语群的一个语言,即和不丹相连的边境地带居住的游牧民的语言。这个北门巴语,恐怕是至今为止所知道的与藏语关系最近的语言,它同样属于藏语方言,而不是尼泊尔语。

塔满(Tamang)诸语言与北门巴语一样同藏语的关系是不清楚的,它同藏语所共有的基础词汇多数是由原始藏缅语所再构的,在统辞(主语和目的语)结构中同藏语的相似点虽然比较多,但是不能认为它们属于“革新”的范畴。塔满(Tamang)诸语言即使在原始语的阶段,其命令式的接尾词也像*{-Co}一样,如果除去能够再构的点(这是多数的“喜玛拉雅”系统语言所共有的),就会像古藏语的动词那样由于词干的曲折变化而可以分为助动词和他动词,另外,为了表示时态或体(命令式)会让动词词干的辅音或元音交替变化,还会有附加接头辞和接尾辞的痕迹,但这些痕迹不能说全是好的,否定接头辞是*{<h>a-},而命令式的否定接头辞*{t<h>a-}如果被认为是别的东西的话,人们就会怀疑并真的将它看作和北门巴语一样是属于藏语系的语言。但是,将它看作别的语系的语言后,作为一个独立的语系的根据又不充分。现在,在藏缅语诸语的下位分类中,还有许多悬而未决的问题留在那里待人解决。

最后是西佛就白达克所说的藏拉语(Tsangla)。这也是西藏拉萨市墨脱县(现在属于林芝地区。译者注)通用的中部门巴语。虽然同样被称为门巴语,但实际上是各有差别的语言。与藏语比较起来,还不能说它与北门巴语的关系更近。⑨

1983年孙宏开完成了以四川的康定为中心,包括甘肃省到西藏昌都地区和山南地区藏缅语族众多语言的调查报告,在他的报告中,将上述地域的语言分为5个下位语言:藏语支、彝语支、羌语支、景颇语支、缅语支。在藏语支中,包含了藏语、墨脱——门巴语(中央门巴语)、藏拉——门巴语(北门巴语)、白马语。⑩关于两个门巴语都有论述。孙宏开(1983)对白马语虽然有简单的概述,但是,按照他的主张,该语言是藏语支的可能性是有的,不过还有进一步探讨的必要。另外,孙宏开还把羌语和嘉绒语视为羌语支的一部分,并将景颇语也看作景颇语支的一部分。

正像我已经叙述的那样,我们知道藏语方言中多数方言的名字,但是关于其中大部分的方言,是因为没有进行足够的调查,还是已经收集了足够的资料只是尚未公开出版?不管是属于哪个原因,包括中国国内见不到的境外藏语方言的一般性论述似乎都回避这个问题。我想,承认通过与周边藏缅语族诸语言的对比所发现的藏语的统一性是可以的。这个统一性中最容易认知的就是词汇了。金鹏的《藏语简志》(1983)中认为,中国国内的卫藏方言、安多方言、康方言分别以拉萨方言、德格方言和拉卜楞发言为代表,并列举了各个方言间同源词的共有率(但是,不同的方言其比较的词汇数是不同的,大约在2700~3000之间)。

卫藏——康方言 86%(2602÷3030)

卫藏——安多方言 75%(2030÷2710)

康——安多方言 72%(2012÷2811)

印度和尼泊尔的藏语方言,都从周边的语言中借用了众多的词语,但是属于核心(基本)词汇中的藏语词汇(例如“第二人称代词”、“血”、“头发”、“足”、“水”、“七”等)是不能用借用语来替换的。从所有的词汇来看,与周边的藏缅语族的诸语言相比,一般来说,借用率是不高的。这是因为藏族人虽然居住在印度和尼泊尔,但是直到现在,他们那种对以拉萨为中心的卫藏文化、宗教和语言的倾向性依然被很好地维持了下来。现在一个重要的事实是,排除了借用语后的现在藏语诸方言形式中的多数的例外,可以追逆到古藏语。也就是说在现代藏语方言形式和经过了以9世纪初期的卫藏方言为标准的第二次厘定的古藏语形式之间,[11]存在着清楚的对应关系。不用说在现代藏语方言形式的某些部分,反映了文字厘定以前的藏语方言间的变异情况(比如,浊声和清声的变异),另外,第二次文字厘定时被去掉了的末尾辅音(后置辅音)*{-d}(da-drag[再后加字])也反映在现代拉萨方言和日喀则方言声调的例子里,这些例子从古语的形式来看,难以说明的部分是客观存在的。古语形式被当做现代藏语方言共通的母语形式有力地推进了我们的研究,今天,大的障碍已经不存在了。

从方言间的互相理解度(mutual understa ndability)来看,如同我们在后面将要谈及那样,安多方言区的人所说的话,康方言的人不能理解。正如米勒(R.A.Miller,1956)所论述的,同样是说西部方言中的巴鲁齐方言(バルチ)、朴里库方言(プリク)、拉达克方言(ラダク)的人们,其相互间的理解度却是有差别的。不仅如此,全都叫“藏语”,方言的原因之一,是因为有与以拉萨方言为中心的卫藏方言相对的其他方言的他律关系(heterogamous)存在,可以说这就是通过古藏语所形成的统一性。

三、藏语方言的分布和分类

中国国内的藏语方言 霍尔曼(M.Hermanns,1952)极力主张“自然的境界(地域)就是语言或者是方言的境界(地域)”,这种观点,他指出,康地方的藏语是安多人理解不了的土著人的语言,他认为“安多和康这两个地方可以清楚地分为地理的、民族的、语言的境界(地域)。黄河和长江之间的分水岭造就了大致的境界(地域)。”乌瑞(G.Uray,1949)则提出:中国国内的藏语方言可以分为两个方言群,即集中于东部藏语群的藏语方言可以归入黄河流域安多地区的“东北方言群”,另一个就是长江流域和与之并列的各河域的康地区的“东南方言群”。霍尔曼还指出,在安多地方的藏语里,前接辞(前置辞)和末尾辅音(后置辅音)已经消失。使元音发生变化的“农民的语言”(rong-skad)以及明显有前接辞和末尾辅音的“牧民的语言”(vbrog-skad)是藏族人的说法,这也是一种方言划分法。乌瑞(1954)是最早坚持以明确的标准为基础来对藏语进行分类的学者,他一贯主张“方言的分类首先应该以语言现象为出发点”,提出了另一种新的方言分类方法,这就是以现代藏语诸方言中存在的古典藏语(古藏语)的前置复辅音(声母)的表现形式为基础的分类方法。由于资料不足,所以他的主张在当时看来是可以理解的。霍尔曼所说的与方言差和语言差相关的“土地的人们”的观察,从语言学的角度看常常是不正确的,但是值得充分讨论。

瞿霭堂、谭克让(1983)在阿里地区进行方言调查时,据说当地的人将西部的噶尔、日土、普兰、扎达四县的方言称为“农民的语言”,把革吉县和措勤县的方言称为“牧民的语言”,而把改则县的方言叫着“康(地方)的语言”。以后,他们通过对方言资料的比较研究,证明当地群众的见解是正确的。

瞿霭堂等中国藏语研究专家,对中国国内的藏语方言分类不是采取了“主要分类”的方法,而是采用下位分类的方法,这与藏族的方言观是非常一致的。瞿霭堂、谭克让(1981)暂定的分类将中国国内的藏语方言分为如下的样子(中国的学者将“方言”一词用于“主要分类”的范畴,把个别的方言则被称为“…话”,而对两者之间的方言群则叫“土语”。严格地说,我认为将现阶段最末端的藏语方言简单地称为调查地点的俚语会好一些。这里依照习惯的用法,全部叫作方言):

1、卫藏方言 分布在除西藏的昌都地区、那曲地区、林芝地区的林芝县、阿里地区的一部分以外的大部分地区。

①前藏方言(例如)拉萨方言

②后藏方言(例如)日喀则方言

③阿里方言(例如)噶尔方言

瞿霭堂、谭克让(1983)认为,阿里方言中的噶尔、日土、普兰、扎达四个方言属于前藏方言,革吉、措勤两个方言属于后藏方言,改则县的方言则属于康方言。

2、康方言 主要分布在西藏的昌都地区、那曲地区、林芝地区的林芝县、阿里地区的一部分、四川的甘孜藏族自治州、云南的迪庆藏族自治州、青海的玉树藏族自治州。

①德格方言(四川的甘孜藏族自治州)(例如)昌都方言、甘孜方言

②玉树藏语(例如)结古方言

③云南藏语(例如)中甸方言(云南的迪庆藏族自治州)

④乡城方言(四川的甘孜藏族自治州)

⑤黑河方言(那曲方言)(例如)改则方言

⑥卓尼方言(甘肃甘南藏族自治州)

⑦舟曲方言(甘肃甘南藏族自治州)

另外格桑居冕(1985)将康方言分为南路方言群、北路方言群、中路方言群、游牧地区方言群,这个方言群与瞿霭堂和金鹏的下位方言群的关系不明确。

3、安多方言 主要分布在甘肃省和青海省的各藏族自治州和自治县、青海省海北地区的化隆回族自治县和循化撒拉族自治县的部分地区、四川的阿坝藏族自治州的部分地区。

①游牧地区的方言(例如)阿力克方言(青海省海北藏族自治州)、(本字无法显示“氵+尺”)库方言(青海省黄南藏族目治州)

②农业地区的方言(例如)化隆方言、乐都方言(青海省海东地区)、循化方言

③半农半牧地区的方言(例如)夏河方言(甘肃甘南藏族自治州)

④道浮方言、炉霍方言(四川的甘孜藏族自治州)

藏语各方言名称表

a.“·”符号表示本文中所涉及的方言

b.该表的号码同分布图的号码一致。比如,101是西部方言的巴尔底方言。

c."( )”内,尽可能不用藏语和汉语的正字来表示。并根据地域的情况,在比较复杂的场合,使用惯用的专有名词来表示。

1、西部方言(Western Archaic Dialects)

01、巴尔底方言(sBal-ti:Bslti)(巴基斯坦北部)

02、朴里库方言(Bu-rig:Purik/Purki)(印度西北部)

03、拉达克方言(La-dwags:L d ks/Ladaki)(同上)

2、西部革新的方言(Western Innovative Diakects)

01、拉霍尔方言(Lahul)(印度西北部)

02、斯比提方言(Spiti)(印度西北部)

03、亚玛方言(mNyam)(印度西北部)?

04、噶瓦尔方言(Garhwal)(印度西北部)?

05、嘉德方言(Jad)(印度西北部)?

3、中部方言(dBus-gTsang:卫藏方言[Central Dialects])

01、噶尔方言(sGar)(西藏阿里地区)

02、日土方言(Ru-thog)(西藏阿里地区)

03、普兰方言(sPu-hreng)(西藏阿里地区)

04、扎达方言(rTsa-mdav)(西藏阿里地区)

05、革吉方言(dGe-rgyas)(西藏阿里地区)

06、错勤方言(mTsho-chen)(西藏阿里地区)

07、江孜方言(rGyak-rtse)(西藏日喀则地区)

08、日喀则方言(gZhis-ka-rtse)(西藏日喀则地区)

09、定日方言(Ding-ri)(西藏日喀则地区)

10、拉萨方言(hLa-sa)(西藏拉萨城关区)

11、澎波方言(vPhan-po)(西藏拉萨地区)

12、曲水方言(Chu-shur)(西藏拉萨地区)

13、浪卡子方言(sNa-dkar-rtse)(西藏山南地区)

14、泽当方言(rTse-thang)(西藏山南地区)

15、隆子方言(hLun-rtse)(西藏山南地区)

16、洛方言(gLo)(西尼泊尔)

17、巴拉噶温方言(Baragaun)(西尼泊尔)

18、吉萨方言(sKyid-grong)(西藏山南地区)

19、卡噶特/修巴方言(Ksgate)(东尼泊尔)

20、几热尔方言(Jirel)(东尼泊尔)

21、夏尔巴方言(Sharpa/Sherpa)(东尼泊尔和中国西藏的山南地区)

22、落米方言(hLo-mi)(东尼泊尔)

4、南部方言(Southern Dialects)

01、卓木方言/亚东方言(Gro-mo)(西藏日喀则地区)

02、锡金/德迥方言(Sikhimese)(东北印度:旧锡金)

03、不丹方言(Bhutan)(不丹)

5、康方言(Khams:康)(Khams Dialects)

01、卓尼方言(Co-ne)

02、舟曲方言(Vbrug-chu)

03、治多方言(vBri-stod)(青海玉树藏族自治州)

04、称多方言(Khri-vdu)(青海玉树藏族自治州)

05、结古方言(sKye-rgu-mdo)(青海玉树藏族自治州)

06、囊谦方言((Nang-chen)(青海玉树藏族自治州)

07、那曲方言(Nag一chu)(西藏那曲地区)

08、改则方言(rGer:-rtse)(西藏阿里地区)

09、昌都方言(Chab-mdo)(西藏昌都地区)

10、察雅方言(Brag-yab)(西藏昌都地区)

11、德格方言(sDe-dge)(四川的甘孜藏族自治州)

12、甘孜方言(dKar-mdzes)(四川的甘孜藏族自治州)

13、巴塘方言(vBav-thang)(四川的甘孜藏族自治州)

14、雅曲卡方言(Nyag-chu-kha)(四川雅江)

15、木雅方言(四川雅江)

16、乡城方言(Phyag-phreng)(四川雅江)

17、得荣方言(sDe-rong)(四川雅江)

18、迪庆方言(bDe-chen)(云南的迪庆藏族自治州)

19、中甸方言(rGyal-thang)(云南的迪庆藏族自治州)

20、林芝方言(Nying-khri)(西藏林芝地区)

6、安多方言(Amdo:安多)(Amdo Dialects)

01、天祝方言(甘肃武威地区天祝藏族自治县)

02、拉卜愣方言(bLa-brang)(甘肃甘南藏族自治州)

03、碌曲方言(Klu-chu)(甘肃甘南藏族自治州)

04、码曲方言(rMa-chu)(甘肃甘南藏族自治州)

05、安多夏尔巴方言(A-mdo shay-pa:Amdo Sherpa)(甘肃甘南藏族自治州)

06、阿力克方言(A-rig)(青海省海北藏族自治州)

07、刚察方言(rKang-tsha)(青海省海北藏族自治州)

08、天峻方言(青海省海西蒙古族藏族哈萨克族自治州)

09、湟中方言(青海省海东地区)

10、乐都方言(青海省海东地区)

11、化隆方言(青海省海东地区化隆回族自治县)

12、循化方言(青海省海东地区循化撒拉族自治县)

13、共和方言(青海省海南藏族自治州)

14、贵南方言(青海省海南藏族自治州)

15、同德方言(青海省海南藏族自治州)

16、尖扎方言(Gcen-tsho)(青海省黄南藏族自治州)

17、同仁方言(青海省海南藏族自治州)

18、泽库方言(rTse-khog)(青海省海南藏族自治州)

19、甘德方言(bsKal-ldan)(青海省果洛藏族自治州)

20、久治方言(Gcig-sgril)(青海省果洛藏族自治州)

21、若尔盖方言(mDzo-dge)(四川的阿坝藏族自治州)

22、道浮方言(rTa-vu)四川的甘孜藏族自治州)

23、炉霍方言(Brag-vgo)(四川的甘孜藏族自治州)

注:

① 椐据1982年的人口调查,中国国内的藏族人口是3,847,875人。具体说,西藏是1,765,600人、青海省是753,897人、甘肃省是304,573人、四川省是921,984人、云南省是95,925人。其他省、自治区的藏族人口不超过2000人。另外。根据尼泊尔1981年的人口调查,夏尔巴人以外的藏族,包括全部的称之为博提阿(Bhote=Bhotia)人的居民,二者合并总共是73,589人。但是,这个博提阿是包含有边境山丘地带的藏缅语族系统的居民的称呼,并不是仅仅限于藏族人。根据印度的人口调查,按照母语区别(藏语、巴尔底语、拉达克语、拉霍尔语<Lahul>等)来分类,整体上可以划分为博提阿语群(Bhotia Group)或藏语群(Tibtan Group)。根据1961年的调查,其总人口为207,353人。其中,尚未确定的博提阿(Bhotia Unspecihed)人有29,873人。关于巴基斯坦和不丹的藏族人口没有详细的统计。

② 藏文的转写方式与本书其他章节是不同的,这是因为它涉及到方言的关系,所以不得不这样做,这也是把古语形式解释为大致的诸方言之共通形式的需要。另外,对地名之外的古语形式或古语音都加上了“*”号。还有就是方言名(所有的地名),一共有3种:1、藏文名同缀字在一起才明白的方言名;2、仅有藏文名的汉字记音就明白的方言名;3、仅有中国名就明白的方言名。

③ 这个材料是昭和39年北村甫教授到了东京外国语大学亚非语言文化研究所后,作为东洋文库的客座研究员,与当时在日本的藏族学者一起研究的成果,并不断地修订、补充刊行。在北村甫教授的门下学习藏语的星实千代、长野泰彦等都曾承担过其中一些章节的执笔任务。

④ 该计划现在已经有所改变,但还在继续实施。

⑤ 白达克(Benedict,1972)首先划分了支那——藏大语族和藏——卡愣语族(Tibetan-Karen)—,而藏—卡愣语族进一步划分为卡愣语和藏缅诸语。藏缅语诸语包括藏—卡拉瓦里语群等7个核心语群,这些语群之间的关系不能用谱系树的姊妹关系来表示,景颇语(Kachin)是藏缅语族诸语的分歧焦点,往往被置于“语言是十字路口”,人们要从三个层次来考虑其他语言同它的远近关系或语群间的亲疏关系。西田龙雄曾把景颇语看作一种“媒介语言”。

⑥ 西田龙雄在1978年,将景颇语系从藏语群中划了出去,景颇语无论在词汇、形态结构上都与藏缅语族诸语的4个语群有一定程度的相似点,所以可以称为“媒介语言”以作为语言的代表。不用说这又回到了西田龙雄以前的立场上。

⑦ “代名词化”(verb<pronominalization>)这个用语,是由包括语言在内的喜玛拉雅地域研究的先驱哈德森(B.H.Hodhson)在1955年的论文中首次使用提出来的。在科隆(S.Konow)的文章中(收集在格尼尔森<Grierson>编辑的《印度藏语概观》<Lin-guistic Survey o f India=LSI>)把喜玛拉雅地区的藏缅语族诸语言分无“代名词化”语言和“非代名词化”语言。

⑧ 西田龙雄在1983年,从历史的角度把藏族(恐怕还有嘉绒族)同中国古代的殷王朝相抗衡的古代羌族人联系在一起。他认为藏族是其中一个具有相当势力的部族。另外西田龙雄在1978年针对嘉绒语和羌语说道,“虽然可以发现两者若干个共同的现象,但是,与直接与体系整体相关的问题则很复杂,还存在覆盖成为了核心部分的藏语层和上述问题的别的语层。这个别的语层也许与博多——拉噶语系(长野泰彦所说的卡玛卢帕恩诸语的一部分)的语言有关联。”

⑨ 1980年底在尼泊尔暂居的卡托曼智从出生于不丹东部察恩拉语地区的塔喜岗(rKa→s is-sgang)的土著人那里收集了300个语料。挑选出这个资料以及达斯噶颇特(Das Gupta)之德拉恩地方的中部门巴语和墨脱 ——门巴语中那些相当于斯瓦底喜(Swadesh)语中基础的100个词语来进行了比较,但是,塔喜岗和德拉恩同墨脱县相隔着300~400公里的山丘地带,然而它们之间却是惊人的相似。这三个地区语言的分歧难道是以前就存在着?还有就是这些地方的居民的往来难道不顾国境的存在和困难的地形?这些都是我们想象的。

⑩ 白马族被汉族称之为白马藏人,但是,“pe53/贝”是人的自称,他们属于居住在四川阿坝藏族自治州区南坪县下塘地方和甘肃武威地区文县铁楼一带的少数民族。

[11]关于缀字的第二次厘定和缀字的变异形式可参考:西田龙雄文(1970)、罗秉芬和安世兴文(1981)、车谦文(1981)、王尧文(1981)、瞿霭堂文(1982)及张琨文(1986)。

[译者简介]:周炜,博士,现任职于中国藏学研究中心。

内容简介 :上海城市的发展显著区别于中国国内以及世界上许多城市,其重要特点之一是,上海城市近代化的过程是以“城外城”的形式进行的,亦即在上海旧城原本是荒郊或田野的北郊、继之是西郊,迅速矗立起一座新城。而在这一过程中,不同性质的洋行在上海开埠后各时段对租界的城市空间构建和发展起到了举足轻重的作用。实业性洋行直接影响到最初英租界内棋盘格式道路、棋盘式街区的设计,非实业性质的洋行则在与租界当局的协作下促进了英租界城市空间的扩展。

本书参考《上海道契》、《上海年鉴》、行名录等资料,将1843—1869年间在沪洋行的时空分布、经营种类等做了细致理,并结合一些大比例尺城市地图,探讨洋行租地、分布情况;同时还利用《北华捷报》《上海新报》《申报》中一些广告和启事等信息,对洋行进行了微观研究,试图以此复原上海开埠初期的城市景观,探索上海早期的城市化进程。

作者简介:罗婧,1983年,浙江平湖人,历史学博士,现为上海社会科学院历史研究所副研究员。主要研究方向为历史城市地理,该书为国家自然科学基金青年科学基金“基于道契、行名录与地图的近代上海城市景观变迁研究(1843—1941年)”的成果。

闪光灯频闪,带有世界各国台标的话筒争相伸到面前,里三层外三层的记者围堵一个圈,争抢着拍照提问。这是1971年11月15日上午10时,联合国大会第26届会议上发生的一幕。记者们围堵的中心人物是中国赴联合国代表团团长乔冠华先生。

有记者问:“乔团长,你能不能讲讲你现在的心情?”乔冠华听后没有回答,却仰头大笑,笑得淋漓尽致,感染了会场里的记者。笑过后,乔冠华说“我现在的心情不是已经回答了你的问题了吗?”

这次代表中国在联大会议上亮相是乔冠华一生中最辉煌的时刻,乔冠华代表中国发言后,前来与他握手祝贺的几十个国家代表居然在走廊排成了长队,而乔冠华则一直面带笑容,不时呵呵大笑,给全世界留下了深刻的印象。“乔的笑”登上了《纽约时报》的头条,爽朗的大笑,被一位记者抓拍下来,成为标记中国重返联合国的典型视觉标签,并且获得了普利策新闻奖,成为大历史的注脚。

“三天以后,巴黎将不战而降!”

1913年3月28日,乔冠华出生于江苏盐城东乔庄的一个地主兼工商业者家庭,从小就有过目成诵的神童美名,16岁考入清华大学,20岁留学日本东京帝国大学,由于联系日本共产党,被日本政府发觉后驱逐出境。

1935年乔冠华又获得资助,留学德国图宾根大学。德国哲学从康德、黑格尔、费尔巴哈到卡尔·马克思,以体系繁茂、晦涩艰深著称,乔冠华却只用了一年多就以优异成绩获得德国哲学博士学位。

在图宾根大学读书时,正是二战爆发前夕,欧洲的战争气氛浓厚,各国都在备战,局势日趋紧张,军事议题也成为社会舆论的焦点。

乔冠华对军事也很有兴趣,开始研究德国著名军事理论家克劳塞维茨的三卷本《战争论》,并经常对着地图反复思考国际形势。1937年,日本大举侵华,乔冠华放弃了德国的优裕生活,同时也打消了研究哲学的念头,毅然回国,参加抗日救亡活动,担任了《时事晚报》的总编辑,用笔作武器,撰写政论、国际评论文章。

1940年5月,德军开始大举进攻号称固若金汤的法国马其诺防线,一大群中外记者聚在香港一家咖啡店里,讨论时事,同时也交换对战局的猜测和设想。精通日、德、英语的乔冠华只是一边抽烟,一边听他们争论。听了一会,他站起来打断所有人的争论,大声说:“刚才听了诸位的许多高见,似乎还抱着很大的希望,实则大局已定……我可以告诉大家,三天以后,巴黎将不战而降!”

乔冠华的预言让所有的记者吓了一跳,著名记者爱因斯坦、根塞·斯坦、罗吟圃等也都不以为然,但乔冠华非常肯定地掐灭烟头,说:“这不是一句话可以回答的,诸位请看以后的报纸好了。”

咖啡馆预言过后刚三天,法国果然投降了,巴黎上空飘起了纳粹旗帜。乔冠华准确预言了欧战战局,一举成名。

乔冠华随即发表了《法国的崩溃》一文,用诗化的语言写道:“25日太阳出来的时候,在西线依然是美丽的河流,美丽的田野,但西线消逝了。”

顶得上两个坦克师

哲学博士的深度与游学日德的经历让乔冠华的军事分析视野开阔,笔锋犀利,《历史的报复》、《报复的历史》、《斯大林的大手笔》、《站在胜利的门前》、《沉寂不是和平》、《时代终究是变了》等许多文章让乔冠华的笔名“乔木”名动一时。文学家冯亦代曾回忆自己每天都要读《时事晚报》署名“乔木”的政论,“每读一文,心头如饮一瓢清泉,不仅彻凉,而且眼睛也跟着放亮起来……我对他狂热倾倒,只不过是当时年轻人中的一员而已。”当时有两个笔名都叫“乔木”的才子,都是江苏盐城人,都有一手好文章,人们习惯把在香港、重庆活动的乔冠华称为“南乔”。

1939年乔冠华由廖承志、连贯介绍加入了中国共产党。※※※对他的文章很赞赏,当初延安在接到乔冠华的入党申请时,※※※曾对人说过:“你们读过香港一个乔木写的文章吗?他写的文章可是好啊,有分析,有气魄,文章有如千军万马,我看一篇他写的文章足足等于两个坦克师哩!”ZEL也认为乔冠华人才难得,中共中央顺利批准了他的入党申请。

1941年12月7日,日军偷袭美国海军基地珍珠港,十几天后,香港就宣告沦陷。中共南方局指示乔冠华与廖承志、连贯、夏衍等人尽力营救滞留在九龙的文化界和民主人士。

乔冠华等人化装成香客通过了封锁线来到牛池湾,翻过九龙坳,走过羊肠道,直至夜色降临,从企岭乘武装船只偷渡到大鹏湾,又走了一段山路,才脱离险境,见到来接应的东江纵队司令员曾生。紧接着他们连夜开会,决定分别在惠州、老隆、韶关、东江粤北一带设立秘密接待站。乔冠华奉命留在韶关,以完成接送每隔几天从香港、东纵疏散过来的人员。何香凝、柳亚子、邹韬奋、茅盾等近百名爱国民主人士和文化界知名人士就这样被安全护送到东江纵队游击区,这就是历史上有名的“香港大营救”。

因为叛徒告密,廖承志被捕,特务押着他到韶关上了一条小客船。乔冠华远远站在河边,刚要上前打招呼,廖承志转过头大声痛斥叛徒,乔冠华一看不妙赶快走掉了。不久,军统局发出逮捕乔冠华的电报,幸亏有友人报信,乔冠华得以撤到重庆ZEL身边。1943年,在重庆,乔冠华与ZEL外事秘书兼中共新闻发言人龚澎结婚,※※※形容是“千里姻缘革命牵”。

1946年,乔冠华筹建并负责管理新华社香港分社。1949年新中国成立,乔冠华开始从事外交工作,历任外交政策委员会副主任、外交部部长助理、副部长、部长之职。

在外交部工作,乔冠华仍然保持写作时喝一点酒的习惯,几杯酒入口,思维更能摆脱原有的羁绊,常常才思泉涌。后来,同事们也都熟悉了他这个特点,看见“乔老爷”工作时手边有一小杯茅台之类的好酒,也不以为怪。事实上,茅台、雪茄、浓茶这三样常伴随知识分子思考的东西,都是乔冠华的爱好。酌一口酒,一面摇晃着脑袋自言自语地把自己的构思过程念出声来,类似于西方流行的“大声想”(thinking aloud),这样旁边的人就可以与他一同思考,随时讨论。

1970年※※※要起草一封贺信,外交部起草的文章被※※※形容为“文章硬如铁,读得满嘴血”,随即点名叫“乔老爷”重写一篇。当晚的餐桌上,乔冠华多摆了一瓶好酒,一个晚上,写出了气势磅礴的“5·20声明”初稿,※※※看完很满意。

板门店谈判智囊

ZEL总理特别器重乔冠华的外交才华。新中国甫一成立,外交政策委员会组建,ZEL任主任,就指任乔冠华为副主任。1951年,年仅38岁的乔冠华又被任命为朝鲜板门店谈判中方代表团高级顾问,此时,他还是外交部办公厅副主任。

停战谈判日期正式开始于1951年7月10日,在朝鲜期间,中朝谈判代表对外公布是:朝方是南日、李相朝,中方是邓华、解方,但幕后的谈判负责人是李克农和乔冠华,为安全起见,代号分别为“队长”和“指导员”。两个人,经常是李克农口述大意,乔冠华倚马成文。不过乔冠华也发过牢骚,在一次酒醉后,他摔了杯子,抱怨自己辛辛苦苦写就的雄文最后都只署了李克农一个人的名,感到委屈。不过事后,乔冠华被周总理批评,被责令去向李克农道歉。李克农却说人无完人,优点和缺点往往是连在一起的,为乔冠华开脱,事后两人和好,合作更为默契。

在谈判期间,中方九名军事警察在板门店西南面松谷里以北高地巡逻时,被三十余名韩国武装人员偷袭,带队的排长姚庆祥当场牺牲。

中方强烈抗议,并为姚庆祥烈士布置了灵堂,举行追悼大会。李克农觉得虽有这么多的挽联,仍难以表达人民的愤慨之情,于是对乔冠华说,“老乔,还是请你想一想,是否再写一副更为醒目的挽联。”

乔冠华在房间里来回踱步思索,不一会就脱口而出一副挽联:“世人皆知李奇微,举国同悲姚庆祥。”将姚庆祥与时任联合国军总司令的李奇微对仗,很能揭露事件的本质,李克农连声称好。

果然,在追悼会上,这副挽联引起了各国新闻记者的注意,使韩国军方枪杀姚庆祥、破坏谈判的事实传播到海外,在道义上置美韩谈判对手于不利的境地。

谈判陷于困境时,中央指示:“准备破,不怕拖,坚决回击,留有余地。”中方谈判人员也做好了长期对敌斗争的准备。但由于大家来时还是盛夏,没料到谈判会拖到冬季,因此随着天气转凉,缺少御寒衣物,乔冠华急了,给外交部办公厅主任王炳南写了一封催办函:

“炳南仁兄左右:开城秋深矣,冬装犹未至,东北在咫尺,奈何非其事?既派特使来,何以不考虑?吾人忍饥寒,公等等闲视,口惠实不至。难道唯物论,堕落竟如此?日日李奇微,夜夜乔埃事,虽然无结果,抗议复抗议,苦哉新闻组,鸡鸣听消息。嗟我秘书处,一夜三坐起。还有联络官,奔波板门店,直升飞机至,趋前握手见。又有新闻记,日日得放屁,放屁如不臭,大家不满意。记录虽闲了,抄写亦不易,如果错一字,误了国家事。警卫更辛苦,跟来又跟去,万一有差错,脑壳就落地。千万辛苦事,一一都过去。究竟为谁忙,四点七五亿。遥念周总理,常怀毛主席,寄语有心人,应把冬衣寄。”

难以想象王炳南拿到这封催办函时哭笑不得的表情,不过“乔老爷”的不羁风格倒是显露无遗。谈判中断后,ZEL特意安排乔冠华的夫人、外交部新闻司司长龚澎前去板门店探亲,回京后,龚澎生下一个女儿,取名“松都”,意为在朝鲜松山怀孕、首都北京出生。

1953年2月,※※※和ZEL商量是否需要主动提出复会,在谈判桌上谁先主动谁就会吃亏,谈判双方有时甚至需要掷硬币决定谁先打破僵局。乔冠华认为美国人事实也挺不了几天。对此,乔冠华分析提出我方应该“一动不如一静,让现状拖下去,拖到美国愿意妥协并由它来采取行动为止。”

果然在乔冠华提出分析报告的第三天,即1953年2月22日,美国人绷不住了,联合国军新任总司令克拉克致函中朝方面,提议交换战俘。4月26日,板门店谈判在中断了六个月零十八天后终于重新启动。

1953年7月27日,经过两年多的外交斗争,谈判终于圆满完成。

王府井卖报

“文革”时期,乔冠华受到严重冲击。当时,北京王府井附近的一长段街道两旁都是报摊,而卖报的摊贩有很多都是中年以上的老同志,乔冠华也被迫在街边卖报。冯亦代回忆,“有次我远远看见他形销骨立的样子,心里颇为不平,但只能将不平之气藏在心头罢了”。因重庆“二流堂”被批斗的唐瑜回忆,他当时也被迫卖报,发现乔冠华后眼睛一亮,看到他的报摊似乎生意不佳,便挤过去商量。两人一起把报头主题吆喝出来,结果生意还真好了些。

王府井附近比较繁华,出入的外国人也比较多,乔冠华恳求造反派:“我还是代表中国政府的外交部副部长,这样抛头露面,在热闹的市中心出卖打倒自己的小报,有失国体呀!能不能让我到僻静些的背街后巷去卖?”这个要求没有被批准,于是乔冠华在造反派看得不严时干脆“溜了号”,他在白区工作过,有的是斗争经验。乔冠华把报纸点好数,按每份两分钱算出总价,然后找一家僻静的小酒馆喝酒去了,挨到快到收摊时间,拿出一元钱让酒馆换成角票、硬币,伪装成卖报所得上交造反派,造反派惊奇乔冠华的报摊生意还挺好,说“你这个修正主义分子,倒会卖报赚钱!”

1970年5月,与乔冠华相濡以沫的妻子龚澎突然在家中晕倒,不能动弹,到医院诊断为脑动脉血管破裂。乔冠华日夜守候在她身边,悉心照料病人。7月,龚澎的友人、著名旅美作家韩素音回国,前来探望,她回忆道:“龚澎的丈夫乔冠华当天晚上就和我见了面。我们两个人相对望着,都哭了。”

妻子去世后,乔冠华孤独一人,在家中经常一个人拿起放大镜看龚澎的照片,边看边哭。有一次哀痛难忍时,他给时任外交部办公厅主任的符浩打电话:“我很寂寞,我受不了啦!老符,你若有空过来聊聊吧!”

“大国家,大人物”

1971年10月25日联合国通过了恢复我国联合国代表席位,秘书长吴丹邀请我国派团出席联大会议。外交部门虽然对这个喜讯已有准备,但却没想到来得这么快,对是不是要派团出席都拿不定主意,因为在抗美援朝中与联合国军打过一仗,又是在“文革”氛围中,联合国一直被宣传成为受美苏操纵的“资产阶级反动派的讲坛”,谁都不敢去,外交部讨论后,甚至主张暂不派代表团出席联大。

※※※指示:“要去,为什么不去,马上就组团去,这是非洲黑人兄弟把我们抬进去的,不去就脱离群众了。”

联大如果能够成行,这将是红色中国首次在联合国这种高级别国际组织上亮相,能代表中国出席将是一名外交官的闪耀勋章。

乔冠华主动请命,据说,外交部的一些同事为此觉得“乔老爷”好事争先,太不谦让了。最后还是※※※拍板,让“乔老爷”做团长。

乔冠华听到任命后非常兴奋,能代表亿万中国人民站上发言席是多么了不起呀。乔冠华又点起了香烟,喝起了茅台酒,连熬数夜赶写了出席联大的第一篇主发言稿。

出发前两天,陈毅老总不顾病体专设家宴为乔冠华饯行,临行前一天,※※※也会见了代表团全体成员,说道:“到联合国,要采取阿庆嫂的方针,不卑不亢,不要怕说错,当然要搞调查研究,但不能什么都调查好再说。”

在首都各界的四千多群众以及六十多个国家的驻京外交使节的欢送下,乔冠华率团抵达纽约联合国驻地。一下飞机,乔冠华就马不停蹄,先是拜会了本届大会主席、印度尼西亚的马利克和联合国秘书长吴丹,又连续拜会了二十三个提案国的代表,乔冠华态度谦和,真诚沟通,一举打破了国民党代表散布的所谓“预言”,即“北京的人将使这个世界组织回到冷战时代,并将用狂热的、骂人的话来破坏会议讨论。”各国代表对中国代表团的首次出现印象良好,连乔冠华的外籍司机都认为他是个和蔼、友好的人,从来没有皱过眉头。

乔冠华走上发言台时,他穿着藏青色中山装,身材修长,目光有神,还未张嘴,全场就爆发出长达半分钟的掌声,乔冠华不得不两次高举右手向众人示意感谢。在联合国的议题中,乔冠华还驳斥了苏联提交的裁军提案,轮到苏联代表马立克登台辩解时,已经坐到台下的“乔老爷”听了一会就忍不住放声大笑,笑得马立克连辩解也没了底气。

在联合国大会期间,在各个社交场合,乔冠华一直在笑,有时是微笑,有时是开怀大笑,有时是讥讽的笑,他的笑也感染了其他人,他的个人魅力一定程度上打破了外界对中国人的刻板偏见,对新中国在联合国舞台上开展外交产生了积极的影响,纽约一家大报对中国代表团的报道题目是“大国家,大人物。”大人物就是指乔冠华,乔本人的活动和他的个性特点也登上了外媒头条,纽约市长特意宴请了乔冠华及其他中国代表团成员。乔冠华的成功外交也得到了国内的肯定,1971至1976年一共六届联大,乔冠华都是中国代表团的不二人选。完成使命回国后,乔冠华收获了平生以来最多的鲜花和掌声,也登上一生外交生涯的顶峰。

1973年底,乔冠华与民主人士章士钊的养女章含之结婚,1974年11月起任外交部部长,两年后改任中国人民对外友好协会顾问,淡出了新中国的外交舞台。

1983年9月22日上午,因癌症抢救无效,乔冠华在北京医院与世长辞,享年70岁。

【作者:周斌 原载:《国家人文历史》2013年第8期 转自《衲解史上今日》】

~~~~参考阅读~~~~

乔冠华魂归何处

原载:《世纪》2008年第1期

作者:吴镕

早年有篇文章说外交部原部长乔冠华同志之所以安葬于苏州,是因为与苏州有些特殊渊源。文章是善意的揣测,但绝非事实。我想把此事的来龙去脉说个明白,以告慰乔冠华在天之灵。

事情要追溯到1983年初。乔在告别人世前,◇◇◇、陈丕显等同志曾到病榻前慰问他并说明中央对他是清楚的。他是含笑而逝,并祈求魂归江苏盐城建湖县的故里东崔庄。

遵循乔的遗愿,章含之奉骨灰到了盐城。此时盐城地委向省委办公厅请示。

盐城地委领导问:章含之同志捧乔老部长的骨灰来到盐城,请示如何接待?

省委办公厅一负责同志答:“热情接待,但规格不要过高。”

又问:“骨灰问题如何处理?”

又答:“你们看着办吧。”

盐城地委随即召开常委会讨论。开始是沉默冷场良久。后来一位副书记发言说,乔的问题恐怕搞不清楚。“四人帮”在台上时,他当外交部长,现在回来安葬恐不大适宜。随后没有人表示什么意见,就以“暂不同意”定案。(当时虽已进入八十年代,但人们还未从“文革”阴影中解脱出来,因此也不足为奇。)

于是,章含之无奈回了北京。

此时,江苏吴县(现吴中区、相城区)县委书记管正获悉此事,心中大为不平。他义愤地说,乔部长是中华人民共和国的外交部长,在中国恢复联合国合法席位等折冲中有大功。即使有什么错也不能死无葬身之地。他的故乡不要,我看中国哪里都可葬这么一位功臣。盐城不要我们要。太湖之滨,洞庭山上,他夫人愿葬什么地方就葬什么地方。

真是绝处逢生。章含之十分激动地接受管正邀请,到苏州并选定洞庭东山避风向阳三南坡,为乔找到了安魂之处。

因此,乔葬苏州,非因其他“渊源”,实乃不得已而为之。

斗转星移。历史纠葛逐步清晰,人们的心态也在改变。盐城二乔(另一乔为胡乔木)毕竟是著名的人文资产。盐城市委、市政府在盐城闹市命名了“冠华大街”,建湖县在东崔庄乔诗冠华故里兴修红色旅游纪念地,并提出“魂归故里”安葬的要求,故乡人民也欢迎“三爷”归葬。

我因为在江苏省政协做统战工作,又与乔家乡的一些同志和章含之同志熟悉。盐城和建湖的负责同志找我“协调”此事。我专程到苏州与市委、市府主要领导商议。他们十分热情,找民政局等有关部门开会,并以苏州市人民政府名义给我发了专函,表示当时由于特定情况乔墓落在苏州。现在家乡人民要求魂归故里是合情合理的,应予以支持。但因乔墓在苏已多年,国内外年年有人来瞻仰、扫墓,迁坟后可立一碑并保留部分遗物,署明某年月日至某年月日,中华人民共和国外交部原部长乔冠华同志,曾安葬于此。我即将苏州函件交给盐城同志,算是完成了这次协调任务。后面的工作,就是故乡党政同志与乔的亲属商处了。

时间跨入了二十一世纪。上海福寿园搜集中国名人搞安魂雕塑群,从曹荻秋等政要到阮玲玉等名伶,均有雕塑,蔚为大观。乔冠华也在被征集之列。经老雕塑家钱绍武先生大手笔,以乔在联合国会上哈哈大笑这张获普利策奖的摄影原作为基础,塑了一座乔安祥地坐在藤椅上的全身像。2003年乔九十诞辰,一批中外友人在福寿园参与塑像落成典礼。乔夫人章含之提了个要求:今天不要悲悲切切,大家看老乔笑得那么开心,我们也要开心地与他交谈。

黄苗子和郁风夫妇年长,黄与乔同年。因此他第一个走到乔像前直呼乔的小名:“狗蛋,老朋友苗了和郁风来看你来了……”一下子把气氛活跃了起来。接着资深外交家冀朝铸也对乔说:“小冀来向你报到,往事是多么难忘呀!”中外来宾纷纷发言,苗子还挥毫“江南春雨”等,记此盛事。乔的女儿乔松都也参加了典礼。典礼成为一个阴阳无间的谈心会,别有一番风味。

在乔的雕像下,也安放着乔的部分骨灰。

发布于 2021-09-24 16:46

徽商,即徽州商人、新安商人,俗称“徽帮”,是徽州(府)籍商人的总称 ,为中国三大商派之一。

徽商来自徽州,包括歙、休宁、婺源、祁门、黟、绩溪六县,即古代的新安郡。六县之中,歙县和休宁县的商人特别著名。徽商在宋代开始活跃,全盛期则在明代后期到清代初期。中国历史上的著名商帮,徽商皆处于贫困山区,种地无以生存。明代《安徽地志》所说的“徽人多商买,其势然也。”《徽州府志》载:“徽州保界山谷,山地依原麓,田瘠确,所产至薄,大都一岁所入,不能支什一。小民多执技艺,或贩负就食他郡者,常十九。”顾炎武说:徽州“中家以下皆无田可业。徽人多商贾,盖势其然也”,潮商与徽商、晋商,是中国历史“三大商帮”。

《晋书》载,徽州人好“离别”,常出外经商。齐梁时,休宁人曹老常往来于江湖间,从事贾贩。唐宋时期,徽州除竹、木、瓷土和生漆等土产的运销外,商品茶和歙砚、徽墨、澄心堂纸、汪伯立笔等文房四宝产品的问世,更加推动了徽商的发展。

徽文化塑造了徽商的品格—儒商,以儒家文化来指导经商。明清是我国商品经济较发展的时期,明清已有资本主义萌芽,这是徽商鼎盛之时。

徽商萌芽于东晋,成长于唐宋,至明代弘治末年盐业确立“运司纳银开中折色制”,此后盐商大半集中在两淮、两浙。徽州开始出现大规模外出经商的高潮,“业贾者十七八”,几乎是全民经商。徽商遂以盐商为中心,增强势力(169),万历年间与山陕商人成为商界两大势力。

明末清初徽商活动扩大到整个中国,在较先进的苏、浙尤其活跃,徽商先在新安江下游的杭州立足,随后纷纷前往比两浙更重要的两淮经营盐业,尤以扬州、仪真和淮安河下为中心。在浙江,徽商特多经营典当及其他金融业;在临清,明末徽商占绝对优势,到清中期则为当地人及晋商取代。徽商在湖广和江西的两大据点分别是汉口和南昌,而汉口市镇的创建与徽商息息相关,原点正是汉正街的淮盐巷,南昌的徽商社区则是在蓼洲。明代徽商也在浙江、福建、广东从事海上贸易(184),入清后衰落,由福建和广东商人掌握海外贸易。

翻过生命的山

趟过岁月的河

金海泉/吴献忠:

在时光里沿途跋涉

在商海中奋斗拼搏

朱圣杰/徐章来:

站是一座山

卧是一条河

钱堃/邰正彪:

迎朝阳创业

披星月放歌

张学旺/伍俊峰:

敢为天下先

宏图大气魄

李建平/张春:

诚信激情担责任

我是天下徽商客

合唱:

我们都是徽骆驼

朱盈/冯伟:

吃得苦中之苦

能耐渴中之渴

戴国中/高超/苏舒

敬业爱国报社会

我们是天下徽商客

洪清华:

站是一座山

卧是一条河

迎朝阳创业

披星月放歌

合唱:

敢为天下先

宏图大气魄

诚信激情担责任

我是天下徽商客

我们都是徽骆驼

站是一座山

卧是一条河

迎朝阳创业

披星月放歌

敢为天下先

宏图大气魄

诚信激情担责任

我是天下徽商客

我们都是徽骆驼

《从毛泽东到莫扎特》是由默里·勒纳执导的纪录电影,于1981年2月23日在美国上映 。该片记录了美国小提琴家艾萨克·斯特恩1979年对中国的访问,反映了改革开放初期中国的风貌 。

剧情简介

1979年,文革结束、中国与美国建交,美国小提琴家艾萨克·斯特恩应邀访问中国。这次访问,斯特恩分别在北京和上海讲学并举办音乐会,斯特恩和中国音乐人士交谈,当面听一批青少年演奏小提琴。跟随其访华的,还有一支拍摄团队,他们记录了1979年刚结束封闭状态的中国景物和世态:狭窄破旧的街道,滚滚的自行车洪流,城市里简衣朴装的民众,乡村里光膀赤脚的农民,杂技和曲艺,武术和乒乓,长城和桂林山水,“文革”的浩劫与余生,中国人的热情和开始恢复生气的氛围 。

幕后制作

1979年,应中国外交部长黄华的邀请,小提琴家艾萨克·斯特恩访问中国,他在北京和上海讲学并举行音乐会。跟随他访华的还有一个美国好莱坞拍摄团队。于是,斯特恩此行便被拍摄成纪录片《从毛泽东到莫扎特》 。有关该片的片名《从毛泽东到莫扎特》,“毛泽东” 代表的是中国,“莫扎特”代表的是西方,“从毛泽东到莫扎特”,意指中国通过音乐遇见西方,开始迈步走向世界 。

导演 默里·勒纳 策划 默里·勒纳 摄影 Nick Doob 剪辑 Thomas Haneke 制片 默里·勒纳

获奖记录 1981年 奥斯卡最佳纪录片 1981年 戛纳电影节特别奖

1979年斯特恩访华,奥斯卡最佳纪录片中的音乐传奇

一部奥斯卡获奖纪录片《从毛泽东到莫扎特:艾萨克·斯特恩在中国》,让美国小提琴大师斯特恩成功“破圈”。在中国,许多音乐圈外人士也听说过他的名字。

斯特恩堪称“全世界最忙的音乐家”,自15岁成为职业演奏家,到81岁告别人生,他的演奏生涯持续了66年,每年演出最多达200场。他不仅是小提琴大师,还是发掘小提琴“明星”帕尔曼、朱克曼、华裔大提琴“顶流”马友友的教父式人物;又是一位交游广泛的社会活动家,从房地产开发商的拆房大锤下挽救了卡内基音乐厅;他的朋友圈不仅有乐坛大咖,还有肯尼迪、基辛格、卓别林等诸多名人。

正是这些不同于大多数音乐家的人格魅力,让他成了“非官方的音乐大使”,与改革开放之初的中国相遇,发现了大提琴神童王健等“天才”,让他的中国之行拥有了一支专业拍摄团队,并诞生风靡全球的奥斯卡获奖影片。

1979年,斯特恩的琴声响起,中国重新听到了“莫扎特”,世界也久违地看到了开放的中国。

“他可以和任何人交朋友”

与艾萨克·斯特恩先生的传奇相遇,被大提琴家王健称为“人生中最有幸的一件事情”。

1979年夏天,10岁的小男孩王健刚和同学踢完足球,穿着短裤,一身大汗,拎着一把跟自己差不多高的大提琴,走进了上海音乐学院的一间会客厅。大厅里全是人,除了校领导、老师,还有市领导和一群外国人。

10岁的王健正在拉大提琴。

小男孩常常“接待”外宾,有时一周要演出两三次,日本指挥大师小泽征尔、西哈努克亲王都听过他的演奏。见惯大世面,小男孩对会客厅的阵容没当回事,让他感到新鲜的是那个身穿橘红色上衣的外国人,他的眼镜架在头上,脸色红扑扑,坐在穿着黑白灰色调的中国人之间,格外显眼。

10岁的王健不知道,那就是20世纪美国音乐界的教父式人物斯特恩,一位大师级的小提琴家。他和老师们更熟悉的是奥伊斯特拉赫这样的苏联小提琴家。当然,他更不知道,来中国之前,斯特恩已经听说上海有个“拉大提琴的男孩”。

缘分是从美籍华裔作曲家周文中开始的。周文中是斯特恩的好朋友,是第一位在西方获得认可的华人作曲家,还是一位中美文化交流的使者。在他的推荐下,中国古琴曲全本《流水》跟随美国“旅行者号”宇宙飞船飞向太空,成为第一批传向太空的人类音乐文化之一。1978年,周文中在哥伦比亚大学创办了“美中艺术交流中心”,中心成立不久,就参与组织了斯特恩访华的巡回演出。

周文中曾在上海听过王健的演奏,回到美国后,他提醒斯特恩,你到了中国,一定要想办法听听这个小孩拉琴,很有意思。

斯特恩果然被王健打动了。男孩开始拉琴不到一分钟,斯特恩突然说话了,摄影师把灯光打开,镜头架起,一群人冲到王健面前拍了起来。男孩这才有点紧张,不过,他还是继续拉了下去。

一曲终了,男孩起立,举起右手,敬了一个标准的少先队礼,拉琴时紧抿的嘴角露出了笑意。一片掌声中,斯特恩身体前倾,一边鼓掌一边兴奋地大喊“Bravo,Bravo(好极了)”。斯特恩的热情,又一次让小小的王健感到惊奇,“一般外宾会鼓鼓掌,但像斯特恩先生这样当场就大叫起来,这个是没有见过的。”

这支没有从开头完整拍摄的亨利·艾格尔斯(Henry Eccles)《G大调大提琴奏鸣曲》,在奥斯卡最佳纪录片《从毛泽东到莫扎特:艾萨克·斯特恩在中国》的片尾“压轴”登场。

从纪录片中走出的大提琴男孩王健,如今已成为比肩马友友的世界级大提琴家,也成了斯特恩一家的好友。再次谈及斯特恩,他说,斯特恩不仅是一个伟大的演奏家,还是一个伟大的演说家,“只要愿意,他可以和任何人交朋友”。

斯特恩的确是一位交游广泛的社会活动家。除了伯恩斯坦、奥伊斯特拉赫等享誉世界的乐坛大咖,他的朋友圈还有美国总统肯尼迪、“中国人民的老朋友”基辛格、英国喜剧大师卓别林、白俄罗斯画家马克·夏加尔等诸多名人。

在美国,他有一个众所周知的身份,“将卡内基音乐厅从房地产开发商的拆房大锤下挽救下来的人士”。上世纪50年代末,卡内基音乐厅面临被拆除的命运,一座摩天写字楼将代替它,美国《生活》周刊已经刊出了这座写字楼的透视图。然而,斯特恩周旋在音乐家、政治家、商界人士之间,大力游说、四处筹款,最终成功地保护了卡内基音乐厅。作为对他的回报,卡内基音乐厅主厅被永久命名为“艾萨克·斯特恩观众厅”。

这样一个具备“广交朋友的意愿和能力”的人,成为改革开放后第一位访问中国的西方小提琴家,毫不意外。

“非官方的音乐大使”

令人惊讶的是,作为小提琴家的斯特恩,竟然早在上世纪60年代初,就颇有预见性地谈到了中国的发展。1961年秋天,《BRAVO》杂志刊登了他的访谈文章,文章中写道,“中国尤其会取得巨大的进步。在两三年之内,它或许会研制出自己的原子弹……”

或许,斯特恩那时已经对中国产生了兴趣。毕竟,他一贯热衷于“音乐外交”。1956年冷战期间,他飞去苏联演出,成为二战后第一位访问苏联的美国演艺家。两年后,美苏双方才正式签订了《关于文化、技术和教育领域交流的协定》。1954年,他接受美国国务院的“拜托”,客串“文化大使”前往冰岛演出。1949年,犹太人出身的他飞到建国不久的以色列进行演出。二战爆发时,他还曾组织演出队,搭乘军用飞机,开赴硝烟未尽的太平洋战场,用巴赫的音乐慰问前线士兵。

1971年夏天,基辛格秘密飞往北京,尼克松总统即将访华的消息传遍了世界。正在法国科西嘉岛度假的斯特恩跃跃欲试,写信给基辛格:“不知能否帮助我实现一个长久以来的热切愿望,去中国大陆访问并在可能的情况下在那里演出。多年来我一直向往着那个国家和那里的人民,但由于没有外交关系,无法得到直接的邀请……”

20多年后,斯特恩在回忆录中披露当年的心境:“我知道中国文化是世界上最古老的文化之一,在美术、文学和音乐上有着历史悠久的传统。然而,尽管它有博大精深的文化,它的人民几个世纪以来因军阀的统治而处于困苦之中,几百万人遭受到饥饿。但是,这个国家从贫穷的生存状态中奇迹般地转变为一个人人有吃有穿和有房住的国家……我想看看这一切究竟是如何发生的。”

他坦言,“对于在我们与中国新建立的关系中,我能扮演一个什么样的重要角色,我并没有抱任何幻想,我只是想在事情开初时就成为其中的一部分。”可惜,基辛格回复他,“我们与中国建立关系为时尚早”。

斯特恩错过了中美“破冰”的最初时刻,却遇到了中国改革开放的“开初”。1978年3月,来自中国外交部部长黄华的邀请信寄到了斯特恩手中,中国官方建议他那年晚些时候访问中国。斯特恩赶紧查看日程安排,结果发现1978年的日程一年前已经排满。最终,行程定在了1979年6月的后半个月。

斯特恩与黄华的相识,仍要从一位朋友——阿特拉斯博士说起。这位化学博士与斯特恩同住一栋公寓大楼,他是中国塑料工业的顾问。得知斯特恩对中国感兴趣,便邀请他们夫妇参加一次晚宴,宴会的客人是时任中国驻联合国大使黄华和夫人。

晚宴上,斯特恩热情地向黄华表达对中国的向往。黄华夫人问他是做什么的,他说是小提琴家。夫人又问:“噢,那你是职业的吗?”斯特恩回答,“是的,我在一些音乐会上演出。”

斯特恩的愿望就这样成真。1979年6月18日,乘着改革开放的春风,他和妻子维拉、女儿希拉、两个儿子迈克和大卫,还有钢琴伴奏大卫·格鲁伯,一起乘飞机降落在了首都机场。

那一年是中国古典乐迷们至今津津乐道的一年:从年初小泽征尔率领的波士顿交响乐团到小提琴大师斯特恩,从卡拉扬指挥的柏林爱乐乐团到另一位小提琴大师梅纽因,再到年底的多伦多交响乐团,接踵而至的世界级音乐家在国门初开的中国掀起阵阵热浪。

“其中社会影响最大的,当数美国小提琴家艾萨克·斯特恩,这个名字从此与中国古典音乐发展结下了不解之缘。”卜大炜是《斯特恩回忆录——我的前79年》的译者,他亲历了1979年星光熠熠的“涉外演出”。

因为斯特恩不仅带来了西方古典音乐,还带来了一个专业的拍摄团队。拍摄团队全程记录了斯特恩一家在中国的旅行和演出,回到美国后,剪辑制作成纪录电影《从毛泽东到莫扎特》。后来,这部电影获得了1981年第53届奥斯卡最佳纪录片奖。

一个小提琴演奏家的中国之行,为什么会带一个拍摄团队?斯特恩的儿子大卫曾透露,是母亲提出用电影来展现这次旅行。不过,这与斯特恩在回忆录中的说法有点出入,他说,这是一位亲密朋友瓦尔特·邵耶尔的主意。邵耶尔是华尔街的一位投资商,在斯特恩挽救卡内基音乐厅的活动中,他响应号召成了音乐厅的主要赞助人,两人的友谊从此开始。他建议斯特恩带一个小型的摄影小组,记录下这次旅行。

斯特恩的大师课上,旁边的摄影团队正在拍摄。

起初,斯特恩的家人非常反对这个主意,“哪有人会看这样的电影?”但最终,一切在餐桌上投票决定了。斯特恩回忆,“弄不清邵耶尔哪儿来的这么大决心,完全是自掏腰包,带来了不仅仅是一个电影摄制组,还有一位导演默里·莱尔纳。”而在邵耶尔的遗孀玛吉的记忆里,邵耶尔对这部电影的热情简直是走火入魔,为了获得进入中国拍摄的许可,他努力游说每一个可能帮得上忙的人,花了三四个月才获得拍摄许可。

斯特恩曾多次应邀到美国白宫演出,有一次,在白宫准备的节目单个人简历上,他被称为“非官方的音乐大使”。1979年的中国之行中,他恰如一个“非官方的音乐大使”,为中国打开了一扇通向世界的音乐之窗,而那部纪录片则向世界呈现了中国改革开放之初的一抹亮丽春色。

红塔礼堂“满台生辉”

与小男孩王健的后知后觉不同,提前半年,中央音乐学院就开始了迎接斯特恩到访的准备工作。一些成绩优秀的学生被挑选出来为斯特恩演奏,中央音乐学院管弦系1977级学生徐惟聆就是其中之一。在学校门口,徐惟聆站在欢迎的人群中,小心翼翼地帮斯特恩提着琴盒,感觉身边的大师仿佛“神一样的人物”。

斯特恩在北京最重要的行程是在红塔礼堂的两场演出。唱片上的人物出现在现场,全国各地的专业小提琴家、青年学生云集北京,有人像过节一样兴奋。卜大炜当时是中央歌剧院交响乐团的中提琴手,回忆那时坐在观众席上的感觉,他用了一个词“朝圣”。

斯特恩没有辜负中国观众的热情。第一场与李德伦指挥的中央乐团合作的协奏曲音乐会,上半场演奏莫扎特的《G大调第三小提琴协奏曲》,下半场是勃拉姆斯的协奏曲。第二场个人独奏音乐会,曲目有贝多芬的第五“春天”奏鸣曲和弗兰克的奏鸣曲,还有德彪西《亚麻色头发的姑娘》。年轻的卜大炜第一次在现场观看世界级大师演奏小提琴,他说,用“满台生辉”形容真不为过,“斯特恩一登台,我眼睛都不敢眨,就想把他的一举一动都捕捉下来。”

宋庆龄欣赏了斯特恩在红塔礼堂的音乐会,并与斯特恩合影。

比起正式音乐会,更让卜大炜感到“振聋发聩”的,是演出前的大师课。第一次进入排练场,斯特恩就发现,座无虚席的观众都懂音乐,只是,“无论是指挥还是乐队,对西方的音乐都接触得很少,他们不善于用各种色彩和情绪来演奏”。于是,正式演出前,他手把手地为中国朋友上了一堂大师课。

中国青年小提琴家中的佼佼者唐韵很早就从上海赶来了,她肩负着一个特殊任务:作为斯特恩的替身,提前与中央乐团排练。正式演出前,身着花衬衫的唐韵,为斯特恩演奏了排练曲目之一——勃拉姆斯小提琴协奏曲第一乐章。斯特恩满面笑容地聆听着,指出的意见却一针见血:演奏和弦时弓子压得太厉害了,应该横向拉的动作多一点。大师一点拨,唐韵的演奏效果立竿见影。

在中央音乐学院礼堂的另一堂大师课上,大二学生马晓明演奏了一曲西贝柳斯《d小调协奏曲》。为了提醒他注意运弓动作的延续性,斯特恩幽默地打了个比方,就像打乒乓球那样,整个胳膊要顺势拉开连续的运动,如果你运弓到中途突然停下来,球就飞到天上去了。

用脑和用心去演奏,是斯特恩带给中国学子们最重要的一课。徐惟聆也在那次大师课上,从当年的音乐学院学生成长为中国最杰出的小提琴家之一,她始终忘不了斯特恩带来的震撼,“我们第一次知道,原来琴还可以这么拉。除了苦练技术,音乐还是会呼吸的,还有这么多层次的音色和变化。”

徐惟聆还记得,有人问斯特恩:“您拉琴的时候是想着上弓先开始,还是下弓先开始?”他马上风趣地答道:“我问你,你是先用左鼻孔呼吸,还是先用右鼻孔呼吸?”

那时,中国演奏家习惯使用肩垫,来保持琴的稳固性,斯特恩对这种工业化制成品深恶痛绝。他从来不用肩垫,而是用自己的“秘密武器”——一块简单的海绵垫。在红塔礼堂,他当众掏出衬在T恤和肩膀之间的海绵垫,引得全场哄堂大笑。斯特恩相信,相比肩垫,海绵垫能让演奏者更好地感受到音乐的震动,让小提琴更好地成为身体的一部分,就像另一条胳膊。第二天,他甚至送给演奏的学生们每人一个海绵垫。

红塔礼堂的大师课起初由一位英语翻译作口译。这名年轻的男翻译可能对音乐术语不熟悉,当斯特恩用“big ball”讲解一个乐句时,翻译感到有些迷茫:“大……球,这是什么意思?”幸好,中央乐团指挥李德伦先生解了围,说是“舞会”的意思,就是说,演奏这个乐句时,情绪要像参加舞会那样欢快。李德伦嗓门大,声音直接传到了剧场最后排,台下观众一致要求李德伦来翻译。于是,正式舞台上的协奏之前,李德伦先与斯特恩合作了一堂大师课。

很少有人知道,1956年,在莫斯科学习的李德伦与首访苏联的斯特恩曾有过一面之缘。斯特恩是犹太人后裔,出生在苏联的乌克兰加盟共和国(现乌克兰),未满一岁即随父母移居美国,俄语是他熟练掌握的语言之一。前往中国的飞机上,他提醒妻子,到了中国,“不要像我们过去那样用俄语交谈”,这可能不太适宜。没想到,在机场等待的李德伦一见面,就用俄语向他们问好,令他倍感亲切。

时隔20多年,李德伦与斯特恩在北京再次相遇,无论台上演出,还是幕后闲谈,都非常契合,除了关于莫扎特的探讨。斯特恩说莫扎特是个天才。李德伦说,莫扎特出生时正好是西方世界从封建社会变成资本主义工业化国家的时期。言外之意,莫扎特是由时代造就的。坐在一旁的中国人民对外友协英语翻译吕宛如如今已经93岁,她的儿子告诉记者,当时场面其实有点“不和谐”,纪录片只播出了两人交谈的一小段。不过,斯特恩聪明地转移了话题。

1999年,79岁的斯特恩重返中国,与坐在轮椅上的李德伦合奏了一场“世纪绝响”。在世纪剧院,有记者问到20年前的那次谈话,李德伦笑言:“当时不能只讲天才……其实我是同意斯特恩的观点的:莫扎特是天才的,因为那个时代的背景对每个人都是一样的,为什么只有莫扎特这么出名呢?”

“每一个窗口都有一个天才”

卜大炜说:“对于真正的天才,斯特恩似乎从来没有看走过眼。”蜚声国际的小提琴家帕尔曼、朱克曼,国内观众更熟悉的华裔大提琴家马友友,都是斯特恩发掘的“明星”。

1979年的北京,一个拉小提琴的小女孩令斯特恩念念不忘。纪录片《从毛泽东到莫扎特》拍下了那一幕:小女孩大约10岁,一条湖蓝色连衣裙,颈上系一条红领巾,她站在斯特恩面前演奏塔蒂尼的《g小调奏鸣曲》。斯特恩突然喊停,让她把开头的旋律唱出来。小女孩有点害羞,犹豫了几秒钟,斯特恩笑着拍拍她的肩膀,鼓励她不要害怕。小女孩也笑了,用甜美而充满感情的声音唱出了那个乐段。刚刚唱完,斯特恩赞美道:“好听极了!”然后问她,你为什么不像唱歌那样去拉琴呢?小女孩再次演奏,魔法发生了,带着心声流淌出的旋律,立马生动起来,观众席爆发出一片掌声。

一切都很完美,但人们不知道,纪录片幕后,大师其实很担心自己“因欠思考而贸然行事”,把小女孩惹哭了。他在回忆录中写道:“假如她不愿意唱,假如她哭了起来,我就得去抱抱她,然后请她做点什么别的事。总会有办法来应付这种局面的。”

这个小女孩,就是后来在香港拥有了自己乐团的何红英。1977年底,中央音乐学院附中恢复招生后,她是考进附中的第一批少年音乐人才之一。在斯特恩的眼中,“她是一位可爱的孩子,而且她有天才。”

大师课上,斯特恩指点何红英像唱歌那样把旋律拉出来。

另一位打动斯特恩的天才,是后来被誉为“东方帕格尼尼”的小提琴家吕思清。他当时只有九岁,斯特恩两次听了他的演奏。一次大师课后,斯特恩主动找到吕思清的老师王振山,要与他谈一下如何培养天才儿童的问题。

一个世界级大师主动找到初次谋面的中国琴童的老师,为未来指点方向,这太出乎王振山的意料了。以至于多年之后,他还清楚地记得当年斯特恩的话,“这个孩子很有天才,但也很危险,主要是周围的人经常称赞他,应该让他不要感觉自己很特殊、过分表现自己。老师和父亲可以对他更严格,他经受得住。”

当王振山问到关于专业教育方面的意见时,斯特恩建议要把基础打好,按常规的训练方法训练他,要稳一些,不要急,并一再叮嘱要让他学习全面的知识,多听交响乐、四重奏等。

有意思的是,当时上海电影制片厂正在为影片《琴童》物色小演员,看中了吕思清。他还到上海试过镜,基本敲定由他担任片中主角。谁知斯特恩听说他要去拍电影,连连摇头,对他的老师说:“不行,不行,得让他专心练琴,演电影就分心了。”一句话断送了吕思清的电影“明星梦”,却成就了“东方帕格尼尼”的音乐之路。

纪录片《从毛泽东到莫扎特》中,有一个镜头格外动人。电影镜头扫过上海音乐学院附小琴房的一排窗户,每扇窗户里都有一个认真练习的琴童,或弹钢琴,或拉小提琴,或弹琵琶,或拉二胡。参观完一间间琴房,斯特恩兴奋地竖起拇指,留下了一句后来广为流传的话:“这里每一个窗口都有一个天才!”

1979年,斯特恩在上海音乐学院附中指导琴童。

上海音乐学院附小的琴童中,最让斯特恩惊艳的莫过于10岁的王健。

那时,刚刚走过“文革”的封闭时期,中国古典音乐教育最重视的是不要拉错,一定要准确。用斯特恩的话说,演奏者们“都能以令人吃惊的灵巧将音符演奏出来,但他们不理解音乐。”

王健是个例外。3岁那年,从西安音乐学院毕业的父亲被分配到上海样板团,母亲吹长笛,留在了西安。父亲一人带着小王健,搬到了上海。在上海样板团的宿舍里,为了给王健找点事儿做,拉大提琴的父亲送了他一把老旧的中提琴。以这个“小号大提琴”为起点,父亲告诉他:演奏就是要抒发情感,要讲故事,要找到音乐中美好和让人感动的东西。与同龄人相比,王健学琴的进度非常缓慢,他拉的曲子数量和难度都不如别的同学。没想到,恰恰是这种抒发情感的演奏,感动了斯特恩。

曾经,美国的音乐杂志记者问斯特恩:你是个小提琴家,在中国看了那么多小提琴演奏,为什么纪录片结尾放的不是小提琴家的演奏,也不是你自己的演奏,反而放了一个小朋友拉大提琴的镜头?斯特恩回答:这个孩子打动了我。

一旦被打动,斯特恩总是忍不住将自己年轻时得到的帮助给予后辈。王健告诉记者,斯特恩离开中国后,时常给自己写信,关心他在做什么,有什么计划。有一次,他请一位专业制作琴弓的美国朋友,专门为小王健做了一把琴弓,琴弓漂洋过海,通过美国驻华大使馆送到了王健手中。

这只是美国大师与中国琴童缘分的开始。几年后,香港华人企业家林寿荣偶然看到《从毛泽东到莫扎特》,记住了纪录片中拉大提琴的男孩。他直接找到王健的家人,资助他前往美国深造。16岁的王健就这样来到了耶鲁大学。

初到美国,王健出入境常被刁难,好几次被关到小黑屋。斯特恩干脆在家庭聚会上请来了基辛格,王健太紧张,与基辛格握手时一不小心碰翻了红酒,洒了对方一身。没想到,斯特恩却安慰他,没关系,他现在不会忘记你了。后来,小黑屋的问题果然解决了。

学习之余,斯特恩时不时请王健到家里去玩儿,给他上课,在演奏会上带着他,把他介绍给美国古典音乐圈的大人物。从那以后,王健堪称传奇的音乐生涯开始起飞。

“无可替代、巨大无比”,王健这样形容斯特恩对他音乐事业的帮助。

登门拜访《梁祝》作者

在作曲家陈钢眼中,斯特恩却是一个童心未泯的“老顽童”。

陈钢常年工作生活在上海音乐学院,他最广为人知的身份是小提琴协奏曲《梁祝》的作者之一。《梁祝》孕育于大跃进时期,1958年,为向国庆十周年献礼,上海音乐学院“小提琴民族化实验小组”决定搞一个小提琴协奏曲。学生们最初的备选题大多时代感十足,有《大炼钢铁》,有《女民兵》,唯独熟悉越剧的组长何占豪报了个《梁祝》,心里也没底气。想不到,学院党委书记孟波没有随大流,大胆地圈了一个表现爱情的《梁祝》。

第二年,何占豪、陈钢等合作的《梁祝》诞生。不久,小提琴奏出的“两只蝴蝶”飞出国门。外国人不知梁山伯与祝英台是何许人,却能听懂曲中的催人泪下,并且,早在1954年,他们就听说过“中国的罗密欧与朱丽叶”的故事。那是日内瓦会议期间,为了让外国记者更好地了解新中国,周恩来总理让代表团举行电影招待会,放映彩色戏曲片《梁祝哀史》。负责新闻办公室工作的熊向晖担心外国记者看不懂,请工作人员准备了一本十五六页的外文说明书,却招来总理的批评:十几页的说明书,谁看?我要是记者,我就不看。总理说:只要你在请柬上写一句话,“请你欣赏一部彩色歌剧电影——中国的《罗密欧与朱丽叶》”。放映结束,外国观众果然被感动得久久不肯离去。

斯特恩应该是被蝴蝶的爱情打动了,访问上海时,主动提出要到陈钢家里做客。这着实让陈钢吃了一惊,“我们从未见过面”,而且当时的外宾“不太会到一个音乐家家里来”。

陈钢记得,斯特恩来家里那天是7月1日,一个大热天。浩浩荡荡的摄影团队先来,过了半个小时,斯特恩乘着一辆红旗轿车也到了。这样的阵势多少让他有点紧张,谁知,斯特恩走进客厅倒是“宾至如归”。

他一边扇着蒲扇,一边品尝杨梅,突然对陈钢说:“昨天晚上宾馆的空调坏了,没睡好,我先在这儿睡一会儿。”于是,一行人把小客厅留给斯特恩。大师横在沙发上睡了二十分钟,休息过后,兴致上来,聆听了《梁祝》,连连称赞,欣赏了陈钢的另一首代表作《阳光照耀着塔什库尔干》后,还在小提琴上试奏了这首作品的片断。

两年后,陈钢去美国访问时,再次见到斯特恩。在纽约的家里,斯特恩得意地向陈钢展示一个小玩偶,那是朋友们为庆祝他六十大寿送的礼物。小玩偶看起来像个乌龟头,一拉一缩,伸出来的头像画的正是斯特恩,看得陈钢忍俊不禁:真是童心未泯呀!

斯特恩与夫人准备品尝中国菜肴。

令人啼笑皆非的是,斯特恩中国之行的一大遗憾竟然是错过了北京烤鸭。北京的宴会当然为客人们提供了烤鸭,可是,当鸭子快要到嘴时,斯特恩突然接到美国大使馆的一个电话。那时“涉外”演出的门票都是组织内部分配,不对外出售,因此,美国大使馆的官员们没有拿到一张斯特恩音乐会的门票。机会难得,他们干脆打电话问斯特恩:能不能到大使馆至少演奏一个小时?斯特恩表示没问题。去演奏了一个半小时再回来,斯特恩发现,他错过了此行最渴望的美食——北京烤鸭。

这对于斯特恩来说可太遗憾了,毕竟,他是一个“好吃好喝”的美食达人。晚年时,斯特恩反思自己的职业生涯:“如果我生活得更健康一些,练习得更多一些,吃得更少一些,我会做得好得多。”但是,他马上又推翻了这个假设,“我好吃好喝,喜欢满足口腹之欲。我热爱生活,这是我演奏的动力。”

他自知“五英尺六英寸的矮胖形象”不够有魅力。美国音乐界流传一个段子,在一场观众爆满的音乐会上,前后台都坐满了人,圆圆胖胖的斯特恩走上舞台,对着后台的观众说:“请原谅我的后背不雅。”然后转过身,诙谐地对前面的观众说:“请原谅我的前面不雅。”

幽默的魅力足以让人们忽略大师的外在,而他对音乐的专注和演奏的热情,更让1979年中国的音乐界人士如聆仙乐。陈钢去现场听完斯特恩的音乐会,不由感慨“舞台上的他完全变了一个人”,“演出时,他神情严肃,全神贯注,活像个圣坛上的艺术之神。当第一个音符从他弓端流出时,他那魔幻般的手指,顿时将我们带入一个诗与梦的世界……”

莫扎特的余音

斯特恩一家在中国度过了大约三周的时光,摄影团队几乎记录了他们的全部旅程,除了在西安的兵马俑考古现场,那里禁止拍摄。在西安没有演奏计划,斯特恩一家只是纯粹地旅行,但大师来访的消息还是不胫而走,有人追到酒店,问斯特恩能不能去听一听当地演奏者的演奏。

于是,在酒店附近的一家电影院,斯特恩聆听了三四位年轻人的演奏,发现其中一名青年男子相当有天分。相比之下,当年的西安奇缺训练有素的教师,斯特恩不由地冒出一个想法:如果我这次旅行期间遇到的每一位年轻人,都能到国外学习音乐,那该有多好啊!

在一次次短暂的大师课上,他总是可惜时间不够用,担心“你把学生们批驳垮了,在还没有把他们调理好之前,你就得离开他们了。”但在即将发生巨变的中国,斯特恩的担心似乎是多余的。

1979年,时任上海音乐学院副院长的谭抒真教授接待了斯特恩一行,他记得,斯特恩那时提出了一个问题:你们的小学水平很高,每个学生都很有才能。可是,到了中学就差一些,到了18岁就不行了,这是什么原因?教师们的回答各不相同。不过,短短三年后的1982年,上海音乐学院的小提琴教学事业已经突飞猛进,“有些外国小提琴名家、名教授来,说我国小提琴(甚至整个弦乐)已经超过欧洲所有的音乐学院。”

外国客人或许有夸奖的成分,但斯特恩的到来的确让中国学子听到了久违的“莫扎特”,为中国古典音乐界“打开了一扇可以看到芬芳艺术花园的大门”。

上世纪80年代,纪录片拍下的那些懵懵懂懂的孩子们,纷纷走出国门深造。四十多年后的今天,他们几乎都成了活跃在国内外乐坛和音乐教育界的大家。除了前文介绍过的王健、徐惟聆、何红英、唐韵、吕思清,这份长长的名单里还有中央音乐学院钢琴系副主任潘淳、上海四重奏创立者李伟纲、匹兹堡交响乐团原副首席贾红光、瑞典马尔默交响乐团原首席马晓明……

拍摄纪录片《从毛泽东到莫扎特》,斯特恩一行赶上了最好的时机。幸运的摄影团队被允许全程跟拍,足足拍摄了60个小时的素材。寄回美国的胶卷完好无损,谁知,拍下素材的导演莱尔纳却与投资人邵耶尔吵了一架,扬长而去。珍贵的素材差点被闲置,幸好斯特恩向邵耶尔介绍了艾伦·米勒。

米勒既是音乐家,又是电影制作人,他没有随斯特恩到访中国,花了一年时间观看素材、思考主线,终于用他的生花妙手制作出了大约88分钟的纪录片。米勒没有把外国人访问中国的那些“标配”行程当作重点,比如在北京欣赏京剧排练、民乐演奏,攀登长城、参观故宫,在桂林荡舟漓江,观看杂技、口技表演,在上海参观街景,近观孩子们的武术和体操训练等,而是把音乐的碰撞作为主线,从正在学习音乐的中国年轻人与美国小提琴大师的互动中,展现正在发生变化的中国。

斯特恩在欣赏中国民族乐器演奏。

斯特恩看完纪录片后,剪去了4分多钟。那是在上海市政府礼堂演奏前试琴的片段。斯特恩和钢琴伴奏大卫·格鲁伯发现,由于受潮,键盘变形,礼堂的那架钢琴简直无法弹奏。但礼堂经理告诉他们,那是全上海最好的钢琴。斯特恩十分恼火,他说北京有一架好钢琴,要打电话给北京的官员,看他们能不能派军用飞机或卡车把那架钢琴连夜运到上海。

这应该是斯特恩中国之行的唯一一次发火,平静之后,他不想让中国朋友的感情受到一点点可能的伤害,主张删掉了这段镜头。因此,人们后来看到的纪录片只有大约84分钟,钢琴的波折仍在,只是斯特恩闹情绪、发脾气的画面被剪掉,直接跳到了皆大欢喜的结局,在上海电台找到了另一架替代的斯坦威钢琴,演出顺利进行。

米勒不愧是音乐家,音乐贯穿始终的纪录片充满了诗意,各种文化背景的人都能被影片打动。美中不足的是,由于米勒本人并未参与中国之行,他打乱素材的剪辑方式有时让观众感到小小的困扰。比如,潘淳在北京演奏钢琴的画面与王健在上海拉大提琴的片段剪辑在一起,导致很多人误以为潘淳当年是上海的小学生。斯特恩上海音乐会的演奏片段之后,紧接着出现了小潘淳献花、宋庆龄上台合影的镜头,这一幕其实发生在红塔礼堂的北京音乐会上。

不过,小小的瑕疵并没有掩盖纪录片跨越国界的魅力。在美国年轻人逐渐对古典乐失去兴趣的年代,这部影片在美国、加拿大、法国等多家影院放映,引起轰动。影片的预算大约是21万美元,而截至1981年底,收入竟达到了120万美元。当初为影片慷慨解囊的邵耶尔,赚到了比成本多5倍的钱。这笔意料之外的收入,最终又用在了邵耶尔与斯特恩合力挽救下来的卡内基音乐厅事业中。

及至影片获得1981年度奥斯卡最佳纪录片奖,并在戛纳电影节得到放映,斯特恩和他的访华之旅更是人气空前,用他的话说,“四十多年的旅行、工作和思考,与这部八十四分钟的影片相比都微不足道了。”

斯特恩重回中国

“音乐可以比语言表达出更多的东西”,在中国,斯特恩留下的“遗产”已远远超出音乐的范围。1979年,大师的中国之行播下了一颗音乐的种子。20年后,79岁的他受邀重回中国,参加第二届北京国际音乐节,他惊讶地发现:“其他地方播下种子,长出来的是花朵、蘑菇和树木,而在中国生长出来的却是三十层的高楼。”

这一次,将60小时素材变成84分钟纪录片的艾伦·米勒,作为导演随斯特恩来到北京,拍摄了另一部纪录片《音乐的交会:斯特恩重回中国》。

时光流转,斯特恩的琴声再次响起,与20年前的影片相比,北京太不一样了,川流不息的汽车代替了满街的自行车,发型各异、衣着时髦的人们代替了“黑白灰”色调的人群。记者会上,兴奋的斯特恩反客为主,向记者们发问:“我能否问一问你们记者们,20年前,你能想象到北京举办如此盛大的国际音乐节吗?”

无论城市发展,还是古典音乐,北京变化的速度都超出了斯特恩的想象。音乐节闭幕式上,《从毛泽东到莫扎特》中的“小天才”王健、徐惟聆、潘淳变成了青年演奏家,他们在斯特恩次子大卫·斯特恩的指挥下,联袂演奏了一曲贝多芬的《C大调钢琴、小提琴、大提琴三重协奏曲》。随后,满头华发的斯特恩与坐在轮椅上的李德伦,再度携手合作演奏了莫扎特的《G大调第三小提琴协奏曲》。

彼时,82岁的李德伦已患肺炎,在协和医院住院治疗了许久,家人都担心他的病体再次感染,但为了这次世纪末的约定,他还是坐着轮椅出现在了世纪剧院的舞台。这次“世纪绝响”后不久,2001年,81岁的斯特恩和84岁的李德伦相继离世,前后相差不到一个月。

在大卫·斯特恩的指挥下,徐惟玲、王健、潘淳联袂演奏了贝多芬的三重协奏曲。

1999年11月19日,斯特恩与李德伦在世纪剧场激动相拥。张风摄

一代大师驾鹤西去,这些年来,斯特恩的名字在中国却愈发熠熠生辉。2016年,以艾萨克·斯特恩为名的国际小提琴比赛在上海启动,至今已举办三届。

大卫·斯特恩与徐惟聆续写了1979年的故事,担任比赛评审委员会联合主席。如今,上海艾萨克·斯特恩国际小提琴比赛在全球的影响力和美誉度不断提升,参赛选手的国籍越来越多元。

为了让中国文化更多地被看见、被演绎、被理解,比赛自创办起就立下一条特别的规则,进入决赛的选手,除了常规的古典小提琴协奏曲外,还要演绎一首必选的中国曲目。

在大卫·斯特恩的印象里,初次随父亲到访中国,如同去到了“另一个星球”。在那个截然不同的世界里,斯特恩一家感受到了巨大的热情,感受到了人类共同的语言——充满人情的音乐。那时,斯特恩一定无法想象,有一天,来自世界各国的年轻音乐学子们会聚在中国的大地上,诠释中国味道的小提琴协奏曲《梁祝》《悲喜同源》和《夜途》。

本文部分图片由吕宛如之子马靖提供,特此感谢。 北京日报纪事微信公众号 | 作者 杨丽娟

去过庙的人都知道,一进庙门,首先是弥陀佛,笑脸迎客,而在他的北面,则是黑口黑脸的韦陀。但相传在很久以前,他们并不在同一个庙里,而是分别掌管不同的庙。

弥乐佛热情快乐,所以来的人非常多,但他什么都不在乎,丢三拉四,没有好好的管理账务,所以依然入不敷出。而韦陀虽然管账是一把好手,但成天阴着个脸,太过严肃,搞得人越来越少,最后香火断绝。

佛祖在查香火的时候发现了这个问题,就将他们俩放在同一个庙里,由弥乐佛负责公关,笑迎八方客,于是香火大旺。而韦陀铁面无私,锱珠必较,则让他负责财务,严格把关。在两人的分工合作中,庙里一派欣欣向荣景象。【小故事大道理】:其实在用人大师的眼里,没有废人,正如武功高手,不需名贵宝剑,摘花飞叶即可伤人,关键看如何运用。

在北大中文系曾有这样一位先生

中西贯函,龙虫并雕

修订文法,编写字典

忠诚教育事业

专注学术研究

他就是北大教授王力

中国现代语言学奠基人之一

他的学术道路

是随着中国语言学的现代化而展开的

为中国语言学的继承、

开拓、创新作出了巨大贡献

适逢王力先生诞辰120周年

让我们追溯流金岁月

回顾他的传奇一生

体会一代宗师的治学精神和大家风范

王力

燕南园60号,是中国现当代语言学一代宗师王力先生曾经的住所。1954年8月,王力带领中山大学的语言学系并入了北京大学中文系。

如今的燕南园60号,现为北京大学工学院

王力先生一家人起先住在临湖轩,后来搬入朗润园,1957年入住燕南园60号。他的孩子们在这里长大,成为各自所在领域的精英。燕园的地图摊开,就是一个家族的记忆。

2020年11月21日,适逢北京大学中文系建系110周年暨王力先生百廿诞辰,王力先生半身铜像在北大中文系揭幕,以纪念大师为北京大学及中国语言文学学科作出的杰出贡献。

文学作灯,赴法留学

1900年,王力生于广西一个小山村。他从小酷爱小说,读书不辍。夜晚无油点灯,古人“囊萤映雪”、“凿壁偷光”,他则是借月光读书。少年时代,王力时常在刊物上发表诗文、小说,既是勤工,也为追求文学理想。

大学时,受良师启发,王力决定从事语言学研究,立志研究“实实在在的东西”。为实现中国语言科学体系的构建,他远赴世界语言学中心巴黎攻读博士学位。在巴黎,他半工半读,为商务印书馆翻译了大量的法国文学作品。

1932年,王力学成归国。当时国内语法学研究死气沉沉,大部分书套用西方语法规律研究汉语语法。一个古老民族的文字毫无文法可言,这让王力的内心十分沉痛。构建中国语言学体系迫在眉睫。

百费踌躇,制订文法

1935年,王力呼吁制定一部标准文法,并带头开始筚路蓝缕的“开山工程”。他先后写出了《中国音韵学》一书和《中国文法学初探》《中国文法中的系词》等学术论著。他用实际行动,扛起中国语言学研究重担的宣言。

《中国文法学初探》

然而创业伊始,日本全面侵华,王力一家也流亡南下。流亡路上,几乎无书可读,可他并没有停止研究。他从旧书摊上买下《红楼梦》和《儿女英雄传》,完全从汉语实际出发,研究两本书用词造句的规律,并做成卡片,归纳整理。

《中国现代语法》

《中国语法理论》

在昆明,王力白天备课授课,晚上写作。历时整整5年,终于出版《中国现代语法》和《中国语法理论》。这时的王力已在语言学研究上留下了许多第一,例如,第一次给出了语法的定义:“语法就是族语的结构方法。”

西南联大中文系师生1946年5月合影

战争没有毁掉中国的学术,王力的成果与几乎同时发表的吕叔湘《中国文法要略》、高名凯《汉语语法论》一起标志着中国现代汉语语法研究的成熟,并很快影响到了国外学界。

王力在西南联大(右起:王力、闻一多、罗常培、罗庸、朱自清)

暨南大学中文系教授邵敬敏说:“这三部巨著是奠定了我们国家20世纪40年代传统语法的学术基石。王先生的是第一本,是当时最有影响的一部书。”

致力办学,桃李不言

1945年,王力的研究已经在语法、音韵、词汇、诗律、方言各领域全面铺开,并计划着中国语言学的未来。

当时,中国语言学的人才十分缺乏,王力有个美好的愿望——中国的语言学能人才济济。他在中山大学创立了中国第一个语言学系,亲自设计教学大纲和主要课程。1950年,中国第一批语言学系大学生毕业,王力还在家中为他们开欢送会。

1954年秋天,中山大学语言学系合并到北京大学中文系,成立了汉语专业,王力任汉语教研室主任。刚到学校的第二天,王力便开始着手工作。

为了让汉语教研室发展起来,王力很注重团结,总是虚心听取大家的意见。他曾风趣地说:“我为什么叫‘力’,因为我太无力,只好借姓的光,叫‘王力’,就是希望自己有王那样强的力,可是没有用,看来还必须借助教研室大家的力,才能把汉语教研室办好。”

1958年北京大学中文系第一届语言学研究生毕业合影

王力为北大汉语教研室的发展殚精竭力,广纳贤才,做了很多工作,培养出了一批批汉语研究人才,分布在全国各地,成为各高校汉语教学和科研的骨干。

上世纪50年代到60年代,王力的《古代汉语》《汉语史稿》《中国语言学史》等编撰成书。其中,《汉语史稿》则搭出了汉语历史研究的大框架,完整呈现了汉语发展历史。

《汉语史稿》

《古代汉语》

王力认为,词汇学、语义学、修辞学、词典学和实验语音学以及继承中国传统语文学遗产等等,都是迫切需要做的研究工作。他对汉语音韵、训诂、文字、语法的历史和现状,都进行了精深的研究。他的《诗词格律》扼要地叙述诗词的格律的基本知识;他的《广东人怎样学习普通话》则体现了他为推广普通话而奔走呼告的拳拳之心。

《诗词格律》

《广东人怎样学习普通话》

先生之风,山高水长

王力在北大度过的32年学术生涯,是他的学术高峰时期。王力的儿子王缉志对于父亲的记忆一直停留在那个伏案工作的背影上。

燕南园60号的小楼里有王力专属的书房,夜里灯亮到几时,王缉志也记不得了。“因为我在家里的时候每次去睡时父亲都还在工作。老一辈学者的勤勉我们真是比不上。”王缉志感慨良多。

王力先生赠予儿子王缉志的诗作

王力与学生们

在全身心投入教学科研的同时,王力也非常关心年轻一代语言学家的成长。1956年,因语言学刊物鲜少,北大汉语专业的研究成果难有机会发表。王力建议由汉语专业办一个不定期的刊物,以发表青年人的文章为主,由此诞生了《语言学论丛》。如今的《语言学论从》仍是北大青年师生研究发表的主要阵地,受到国内外语言学界的重视。

《语言学论丛》

王力与人和善,从不对学生疾言厉色。他虽然是北京大学很有名的教授,却不喜欢人家叫他教授。他曾经说过:“在学校里,人家都叫我王先生,我听了比较舒服。有的人叫我一声王力同志,我就心里乐滋滋的。”

寸阴必惜,风骨永存

古人说,行百里者半九十。王力说:“九十里才算百里的一半,就因为最后的十里最艰难,而且最有价值”。即便是在社会最动荡的时期,他仍坚持凭记忆中的材料进行思考、研究。他白天打腹稿,便晚上写书稿,笔耕不辍,寸阴必惜。

王力25岁学英语,27岁学法语,50多岁时跟学生们一起学俄语;直到80岁,他还听广播学日语。他在76岁曾有诗云,“漫道古稀加十岁,还将余勇写千篇。”这其实是他生命最后岁月的最好概括。

古稀之年的王力加倍勤奋地投入到学术著述中。他上电大讲课,对各种演讲、约稿统统来者不拒,甚至对求教怎么写信,怎么学普通话,学外语,学拼音的问题,都勤勉地一一作答。83岁时,他还在接受普通话异读字审音的工作,这是他对国家语文现代化最后的贡献。

1984年,王力在广州中山纪念堂做题为“现代汉语的语音系统”的演讲。纪念堂四周的草坪都坐满了人。王力看到后很是感动,84岁的他足足讲了一个钟头。一次专业课,12000多人听,这在中国教育史上从未有过。这也是王力的最后一次公开课。

1986年,王力辞世,他心中的字典最后在他学生手中完成,大家将它命名为《王力古汉语字典》。

《王力古汉语字典》

就在王力去世的前一年夏天,山东教育出版社出版《王力文集》。他将10余万元稿费全部捐出,设立“北京大学王力语言学奖”。如今已成为中国语言学界的最高奖项之一,持续推动着中国语言学事业的发展。

《王力文集》

王力先生在北大任教32载

治学严谨,笔耕不辍

毕生致力于中国语言学大厦的构建

先生之风,历久弥新

人物简介:

王力(1900年—1986年),广西博白县人。北京大学教授,中国语言学家、教育家、翻译家、散文家、诗人,中国现代语言学奠基人之一。

王力一直从事语言科学的教学和研究工作,为发展中国语言科学、培养语言学专门人才作出了重要的贡献。他在语言学方面的专著有40多种,论文近200篇,共约1000万余字,内容几乎涉及语言学各个领域,有许多且具有开创性。其代表作有《汉语史稿》《同源字典》《汉语语音史》《汉语语法史》等。

参考资料:

[1]《纪念北大教授王力先生百年诞辰》

[2]《听王缉志讲父亲王力求学治学往事》

[3]“分阴必惜”的现代语言学大师——纪念王力先生120周年诞辰

[4] 纪念语言学家王力先生(1900-1986)诞辰120周年丨中国最后一位语言学全才:王力先生孤独而有尊严的一生

图片来源:北京大学中国语言文学系、新华社、东方早报、王缉志、蔡翔宇

一位老和尚,他身边聚拢着一帮虔诚的弟子。这一天,他嘱咐弟子每人去南山打一担柴回来。弟子们匆匆行至离山不远的河边,人人目瞪口呆。只见洪水从山上奔泻而下,无论如何也休想渡河打柴了。无功而返,弟子们都有些垂头丧气。唯独一个小和尚与师傅坦然相对。师傅问其故,小和尚从怀中掏出一个苹果,递给师傅说,过不了河,打不了柴,见河边有棵苹果树,我就顺手把树上唯一的一个苹果摘来了。后来,这位小和尚成了师傅的衣钵传人。

【小故事大道理】:世上有走不完的路,也有过不了的河。过不了的河掉头而回,也是一种智慧。但真正的智慧还要在河边做一件事情:放飞思想的风筝,摘下一个苹果。历览古今,抱定这样一种生活信念的人,最终都实现了人生的突围和超越。

袁世凯侧身像“洪宪纪元”拾圆纪念金币

正面、背面、边环

1916年财政部造币总厂铸

一对百年未曾现身的钱币,承载着特殊年代的印记,隐藏着不寻常的流转故事。今天,咱们就来揭开“洪宪纪元”纪念金币的神秘面纱,探寻它背后那些不为人知的传奇故事。

铸造始末

要了解这对纪念金币的来龙去脉,必须从袁世凯说起。

1912年3月10日,袁世凯就任中华民国临时大总统。1913年10月10日,袁世凯当选为中华民国第一任大总统。1915年12月12日,袁世凯改国号为“中华帝国”,并以1916年为洪宪元年,实行君主立宪政体。

“洪宪纪元”纪念金币,就是在这个大背景下,由财政部指令造币总厂试铸的。

关于“洪宪纪元”纪念金币在1945年第76期《永安月刊》上可查到一篇由李伯琦所写的《中国纪念币考》,里面有相对专业的介绍:洪宪十元金纪念币:民国五年,造币总厂铸。纯金九成,重库平二钱二分(重量8.3克),面袁世凯,军服露顶及肩,五分面像,面向左,背中一飞龙。龙有两翼:向左,一爪持定南针,天子当阳意也。一爪持五箭,五族统一也。帝国国旗,拟即此式。上“中华帝国”四字,下“洪宪纪元”四字,左右“拾圆”二字。略较小(直径21毫米),面背皆轮齿纹。

在文中,作者似乎更欣赏“洪宪纪元”纪念金币的制作。“亦意大利技师鲁乔奇(LuigiGiorgi)雕模,故甚精。”溢美之情,明显流于文字之间。意大利技师鲁乔奇签名“L.GIORGI”,在“洪宪纪元”纪念金币样币上有出现,位于币左“圆”字左上。

1916年3月23日,袁世凯宣布取消“洪宪”年号,恢复中华民国。轰轰烈烈的“洪宪纪元”纪念金币,也昙花一现,最终黯然流产。存世稀少的“洪宪纪元”纪念金币及样币,由此成为可望而不可及的钱币珍品。

2021年,北京诚轩春季拍卖会机制币专场,1916年袁世凯像中华帝国洪宪纪元飞龙“L.GIORGI”签字版拾圆纪念金币样币亮相,在经多轮角逐后,以460万元(含佣金)的价格成交,刷新“洪宪纪元”纪念金币公开拍卖最高成交纪录,可见其市场价值。

李家老宅

回到最初的疑问,带有原包装盒这一对“洪宪纪元”纪念金币,既然如此珍罕,那又怎会隐身李家百年?

李家自然也非一般人家,20世纪二三十年代,李家震与父母居住于安庆,那处老宅子被叫作“任家坡太史第”。

任家坡太史第规模在安庆数一数二:辟有三门,分三路,以正中一路(正宅)为主体,向东西二路(东宅、西宅)蝉联各筑偏殿,进深均为四进,围以住宅、更楼、戏楼、花园等,连成一完整府屋建筑群,占地2万多平方米。

李家震父亲李国模在安庆属一流名人。安庆最有名的风景是城西大观亭,大观亭有《大观亭志》,这个《大观亭志》的主编便是李国模。李国模夫人彭淑士,为苏州名门彭姓之后,苏州人说“无彭不开榜”,说的就是十全街南昀草堂彭家。中国历史共计551名文科状元,但同门走出祖孙状元的,只有苏州彭氏一家。李国模岳父彭名保,晚清时曾在安徽做官,身份是安庆电报局(官办)会办,中国第一部“争气电话”,就是经他的手研究出来的。

但是李国模仅是彭名保的女婿,饶是他再有影响力,也没有实力在安庆置办如此之大的家产。所以,老宅子是从上一代手上传下来的。

李国模与弟弟李国楷的父亲李经世,是地地道道读书人,14岁府学廪生、16岁丁卯科优贡、25岁江南乡试中举、29岁光绪庚辰科进士。李家老宅子就是在他手上大规模修缮,并最终命名为“太史第”的。但是经笔者查证,发现老宅子产权的真正拥有者,其实是李经世的父亲——李蕴章。

李蕴章少年眼盲,但极其聪睿,跟随长兄李瀚章或湖北代办湘军饷需,或赣南管理税务厘金,无不备受赞誉。李蕴章在家排行老四,李鸿章是他的二哥。

“洪宪纪元”纪念金币问世于1916年,综合多种情况考虑,无论是李蕴章、李经世还是李国模,都没有机缘能够将这样一对带有原包装盒的“洪宪纪元”纪念金币归为家藏。那么这到底是怎么一回事呢?

传承之源

重新回到李家震身上来。

李家震是李国模长子,从李蕴章这一代算下来,他是第四代长房长曾孙。但严格意义上,他只是李国模嗣子,并非他们亲生。

李蕴章生有四子:李经世、李经邦、李经钰、李经达。其中李经钰生有三子:李国瓌、李国枢、李国桂。这之中,李国瓌生有四子:李家孚、李家晋、李家继(嗣李国枢)、李家震(嗣李国模)。

也就是说,李家震的生身父亲,是李经钰长子李国瓌。

李家震生于1922年,1927年至1936年在安庆居住,后回上海,居康定路,入读上海东吴大学附中、上海交通大学机械系。

李家震结婚时,同住上海康定路(涵养村)的李国瓌已年近古稀,虽李家震早过继给堂兄李国模为嗣子,但他仍为小儿子准备了一份厚礼——带有原包装盒这一对“洪宪纪元”纪念金币。

1916年袁世凯侧身像“洪宪纪元”拾圆纪念金币 一对两枚 原包装盒

李国瓌生于1887年,据《合肥李文安公世系简况》“号敕荪,别号瘦生,晚号嚣嚣子,国学生,分部主事,加五品衔。诰授奉政大夫。授予五等嘉禾章,五等文虎章。”作为李鸿章家族后裔,李国瓌晚年极具影响力,先后任旅苏安徽同乡会主席、安徽公学校长等。

还有重要的一点,李国瓌,字伯琦,并以“李伯琦”之名发表了大量的文字。如《太平天国忠王李秀成供词并跋(李国瓌)》《安徽名媛诗词征略序》《程学啓冥报记》《清代帝后庙谥陵名考》等。

“旅苏安徽同乡会主席李伯琦先生近象”

刊《皖事汇报》1936年2月10日第三期

李国瓌算不上钱币收藏家,但他有关钱币的几篇文字,如《中国金币考》(《虞社》1933年第197期)以及开篇提及的描述“洪宪纪元”纪念金币的《中国纪念币考》,皆被认为是中国机制金币扛鼎之作。

还有一点不得不关注,民国初年,李国瓌还曾任天津财政部造币总厂总收支主任(后任南京造币厂会办),作为决策者与执行者之一,他参与了“洪宪纪元”纪念金币制作的全部过程。自此,为何李家会拥有这一对珍贵非常的“洪宪纪元”纪念金币这一问题的答案呼之欲出,但具体如何,还需进一步考证。

铸藏轶事

“洪宪纪元”纪念金币决策者,是复任财政总长的周学熙。从执掌财政部角度,他不仅“令总厂铸此纪念新皇”,并密计“铸若干万枚,颁行各省,饬令倍价收买”,借此引巨利充盈国库。

最初商议纪念金币主图取袁世凯正面头像,只是“雕刻既艰,费时又欠,且印花时又非一次可成”。此外,“大典筹备处,期其速成,急于星火”。最终,放弃“正面像”计划,“遂取其易者,用五分面像”。

“洪宪纪元”纪念金币样币是民国四年(1915年)冬试铸出来的,全部32枚。后“帝制取消,此币亦不复铸”。32枚纪念金币样币具体流向,“进呈大典筹备处二十四枚,都中各要人分有之。留厂者八枚,各重要职员得其一”。这32枚样币,币面应该都有意大利技师鲁乔奇的签名“L.GIORGI”。

“洪宪纪元”纪念金币的炒作,是1916年初就开始的,“争求此币而不可得,故每枚价值,曾涨至五百元”。且当时就有伪币出现。但此伪币非彼伪币,虽然材质为银,但同样是以纪念金币钢模铸印的,数量为10枚。后流向社会的少量银币,收藏者以外表镀金冒充,从而形成“伪币”一说。

1920年,直皖战争结束,军阀曹锟据财政部造币总厂为省有。因为“洪宪纪元”纪念金币索求者众,而此时金币钢模仍存,因此便“私铸二百余枚”,只是材质有所下降,“金皆八成”。

李家震收藏的带有原包装盒这一对“洪宪纪元”纪念金币,就是“私铸二百余枚”之中的两枚。

《中国金币考》 李伯琦撰 刊登于《虞社》1933年第197期

上述轶事,取自李伯琦《中国金币考》,文章最早刊登于1933年第197期《虞社》。而在其另一篇文章《中国纪念币考》中,他自己做有明确交代:“后曹锟据币厂,予被逐,毁其模而去。”

亲力、亲为、亲闻,李伯琦 在《中国金币考》《中国纪念币考》中的记述,无疑是“洪宪纪元”纪念金币最早也是最权威的证明文字。

(本文出自2025年第3期《中国收藏》杂志)

一位著名企业家在作报告,一位听众问:“你在事业上取得了巨大的成功,请问,对你来说,最重要的是什么?”

企业家没有直接回答,他拿起粉笔在黑板上画了一个圈,只是并没有画圆满,留下一个缺口。他反问道:“这是什么?”“零。“圈”/“未完成的事业”/“成功,台下的听众七嘴八舌地答道。

他对这些回答未置可否:“其实,这只是一个未画完整的句号。你们问我为什么会取得辉煌的业绩,道理很简单:我不会把事情做得很圆满,就像画个句号,一定要留个缺口,让我的下属去填满它。”

留个缺口给他人,并不说明自己的能力不强。实际上,这是一种管理的智慧,是一种更高层次上带有全局性的圆满。

【学习啦】心得:给猴子一棵树,让它不停地攀登;给老虎一座山,让它自由纵横。

宋氏家族唯一的全家福,1917年夏摄于上海宋寓。前排:三子宋子安;二排左起:长女宋霭龄、长子宋子文、次女宋庆龄;后排左起:次子宋子良、父亲宋查理、母亲倪桂珍、三女宋美龄。

我们今天要谈的人物,名字叫宋查理,你会问,谁是宋查理? (宋嘉澍(1861年10月17日—1918年5月4日),字耀如,教名查尔斯·琼斯·宋(英语:Charles Jones Soong),昵称查理·宋(英语:Charlie Soong,或遵循东方序称宋查理),广东省海南岛文昌人,本姓韩,过继宋姓,晚清传教士、富商及革命家,鼎力支持辛亥革命的大金主;民国著名的宋氏家族的家祖,子女有宋霭龄、宋庆龄、宋子文、宋美龄、宋子良、宋子安。)

他就是赫赫有名的宋氏家族的长老、父亲、宋氏一家之长。他的长女宋霭龄,次女宋庆龄,长子宋子文,三女宋美龄,都在从民国到1949年中共建址,产生重大的影响。

他的次子宋子良比较少被注意到,第三个儿子叫宋子安,两个人都去了美国,娶的老婆都是有银行背景的,宋子良娶了出生于纽约银行家的女儿席曼英,宋子安娶了旧金山银行家庭背景的胡其瑛。

为什么要讨论宋查理?因为那是一个完全变动中的中国,在那个时代里,每一步路你走对了,人生完全不同,你走错了,就是粉身碎骨。

1壹1

19世纪初,当时宋氏家族还没有登上历史舞台,不会有人注意到宋氏家族,而当时中国的处境是面临一波又一波的外国殖民的攻击。所谓的上海,不过是一个位于在泥泞的黄浦江岸边,距离长江口17英里的一个小村庄、小渔庄,主要居住的都是一些客家人。

上海这个词也不比滨海浪漫多少。没有风的时候,船夫们就沿着海边的道路,把一艘艘的货船拖往上游,因为这个地方地势平坦,水灾频发,唯一的优势就是它在地理上控制着沿长江通往内地1000英里范围内的所有贸易。可是没有人注意到上海这块地方。

在那个时刻,由于乾隆皇帝拒绝了英国开放港埠的要求,英国开始用东印度公司把鸦片卖到中国来。

当时的鸦片主要产自印度东地区,一些鸦片商先以非常廉价的价格在印度和中东地区收购,再以10倍的价格卖给香港,以及马来西亚的某些华人。透过这些华人,卖给海南岛走私的人,在海口转售到中国大陆内地。

旧上海南京路

所以我们明明没有开放港埠,但是鸦片还是卖到了中国内地,其实这就是秘密。

当时香港,还没有被英国殖民,有很多的香港人以及一些随着郑和下西洋移居到马来西亚或是某些东南亚地方的华人,他们跟东印度公司合作,透过自己的关系,把鸦片卖到中国内陆。

所以那个时候,如果没有我们所说的买办,鸦片是进不了中国的。

另外一个可以进中国的方式是美国。美国不是清朝官员查的主要对象,还有清朝的腐败,清朝某些官员也参与到违禁的贸易里,他们主要进口的港口也是香港,另外一个就是广州。

透过这两个港口,美国人秘密运输英国的鸦片,甚至跟英国的船员说,你就挂我的美国旗,分我一点钱就可以了。

鸦片战争爆发的导火线是一群醉酒的英国水手在争执过程中打死了一个中国村民,英国领事馆拒绝让中国政府对他们进行审判,就在这个过程里,中国发现原来鸦片都是他们运进来的,于是开始彻查,接着有了林则徐烧鸦片,有了鸦片战争,英国对华宣战。

宋查理

但中国打败了,支付了巨额的赔款,对英国开放了5个通商口岸,其中一个就是香港,另外一个就是代表着买办崛起,代表中国近代史里最重要的繁华地点——上海。

这是宋家崛起之前的的背景,在那个年代里,每个人要赚钱,都得跟老外有点关系,跟洋行有点关系。

1贰1

我今天想要讲的故事跟你们听到的宋氏家族的故事完全不一样。

我查阅了很多书还有纪录片,其中有一本书,作者是美国的斯特林·西格雷夫(Sterling Seagrave),美国传记作家,他参考了非常多美国的国家安全局的档案、美国国务院的档案、美国联邦调查局的档案,花了非常长的时间将这些档案一个个列出来,然后重新写了《宋氏家族》这本书籍。

关于要写宋氏家族,Seagrave说是“格外的困难”,他直指出来由于宋氏家族政治上的影响力,尤其是宋美龄在那个年代的影响力,她在美国华府的游说能力,包括时代杂志都可以几乎说是变成她的宣传工具。

所以你要真的了解宋氏家族是很困难,宋家花很多钱去宣传这件事情,是因为他们并不想让人们真正了解宋查理这个人,所以这次为什么我谈的不是大家想象中的宋美龄,而是他的爸爸宋查理?因为他的爸爸的出身跟大家想的故事完全不同。

第一个,先告诉大家,这个家族根本不姓宋。

关于宋查理所有的故事,都是传说。如果按照很多美国的国家档案,还有其他的相关资料来看,这些传说本身是想创造一个属于宋美龄希望创造的神话。

宋氏三姐妹合影,左起:宋庆龄、宋霭龄、宋美龄、

宋美龄希望创造的神话就是,她的爸爸原来出身一个很贫穷的家庭,透过自己非常刻苦的努力,他结识了一个了不起的船长charlie jones,船长可怜这个小孩,就收下了他,为了感恩他的恩人,所以就改名charlie song,宋查理。

这个了不起的船长是一个虔诚的基督教徒,带着他乘着克尔法斯克号的船抵达了北卡州,就交给了一个监理会(教会)。

之后在教会的栽培之下,他去了现在的杜克大学,那时候叫三一学院。后来又把他送到了田纳西州,现在是乡村音乐的圣城。可是他到那个地方不是要去学乡村音乐,而是去范德堡大学神学院深造,然后等待时机成熟,用传教士的身份回到中国,向他的同胞传播上帝的福音。

整个宋氏家族的故事在过去几乎都是这么千篇一律的版本,他们来自于海南岛一个非常刻苦非常贫穷的家庭,在上帝的各种祝福里头,他的爸爸聪明的进行了各种不同的学习,上帝的受洗。

到了上海以后,仍然受到排挤,虽然他已经有了传教士的身份,但是外国人并不想给他一个真正的传教士的身份。他在那个时刻想到了另外一个方法,就是印《圣经》,他因此发了大财,然后他再利用这笔钱资助了孙中山先生的革命活动。

而宋查理一生有6个子女,后来都成为在民国时期的当权人物。 可是这个故事几乎80%都是假的,都不是真的。

宋查理

首先他爸爸搭的那艘船叫克尔法斯克轮船,从来没有在Boston,也没有在北卡停留过,而宋查理的父母亲并不是贫苦的农民,他们压根不知道儿子去了美国,不知道他改了姓,因为他们的姓氏是韩,而不是宋……

当时的海南岛当地卖鸦片,也供种植鸦片,他家是在当时“走私者的天堂”的地方——文昌。当地的船就是一排一排地连在一起,船民们就以船为家,有些穷苦的人就长年在船上。

宋查理的父亲经营的行业很特别,是一个造船厂的老板,韩氏一族,也就是宋查理真正的家庭并不贫苦,他的父亲是当地相当富裕的商人,而且是一个靠走私秘密社会里的一位长老。

他从事的走私活动里有一些大远洋货船,而这些远洋的货船定期的从澳门出发,一路南下,到越南的河内,当时叫安南,再抵达苏门答腊,航程大概六天左右。他们的先祖据说更早之前来自于山西,在1644年清兵入关之后,许多中国人就从北方开始往南逃。

据考证,很多姓韩的人都是客家人,有人逃到了安徽,有的人更往南逃到了广东,逃到了海南岛。所以宋美龄是一个客家人,而她的本姓应该是姓韩。

这个事情是怎么被发现的,最主要的是1881年,当时宋查理已经到了美国,那为什么宋查理有机会坐船,本来是搭他们家里的船,他们家有一个习惯,要让孩子见世面,所以他就跟着他的一个舅舅叔叔经常出船。

有一次这个船去到了美国,1881年他写了一封信给他的父亲和母亲,当时他已经离家6年了,他告诉父母亲说,“我已经离开了亚洲,不是像你们想象中的,我还在苏门答腊,在印尼在这些地方徘徊。 ”

那个时候他文字不是很写得很清楚,中文底子不好,在这封信里,他就说他的父亲是住在中国东南方广州的一个县城,其实后来查了半天,广州根本没有这个县。

比较重要的是,这个信的底部,他写他爸爸的名称,韩宏义,然后查理还会写自己的中文名称,他的本名叫做韩教准,但他基本上在是用英文拼下来。

所以我们确定他完全知道他姓韩。

为什么会变成姓宋,你可能很难理解真正的过程。美国的海岸警卫队的档案馆里有宋查理在一艘美国船上的服务记录,查理的真实姓名是由于发音的问题被搞错了,他本来是姓韩,然后他就被写成姓松。

后来回到了中国之后,中国根本没有这个姓,所以回到上海之后,就干脆去找了一个百家姓里,比较有一点地位的姓,他最崇拜的朝代就是宋代,而且跟松差别也不大,就变成了姓宋。

而他当时已经有英文名叫查理了,所以就叫宋查理,而宋美龄姓宋就是这样来的,实际上是姓韩。

根据美国国务院一份很多人几乎没有办法找到的资料显示,当时宋子文曾经写信给美国的罗斯福总统,他自己也说:

我今天想转赠你海南远扬舢板船模一具, 此次船模由我国海关监制,完全按照实物精制而成。海南为广东省沿海岛屿,我家祖辈是世居于此,岛上居民吃苦耐劳,远近闻名,他们每年定期驾驶这种小船出海贸易,最远可以抵达印度。

所以宋子文其实也知道家里是从海南出身的,那个时候韩教准写信给他爸爸,写广州可能是因为他太小了,离开家里的时候搞不清状况。

1叁1

当时的海南岛的舢板是一种很特别的三轨的帆船,非常适合海浪,他们说形状像一个大香蕉,在海洋里头破浪前行,这种船看起来远远像一个很大眼睛的公鸡,所以他还有一个外号叫做“大眼鸡”。

每年夏天,韩家的大眼鸡船队就会离开海南,会有一年一度的传统贸易之旅,西南季风吹来,他们就会驾着船和货物向北驶往澳门、汕头、厦门,在西南季风之后,东北季风随之而来,船队就随着风、随着不同的季节,风的方向,满载而归。

剧照资料图

宋家,准确说是韩家,他们真正在海上的状况,除了在各岛屿之间进行贸易之外,也进行海盗行为,所谓的贸易其实跟走私差不多。

当时,韩氏家族拥有强大的客家宗族的势力,从山西移居到海南,他们透过当地的帮会,某个程度间接操控了19世纪的海南商业圈,而且发展海上贸易,同时透过联姻跟潮州帮彼此联系在一起。在韩家定居海南岛之后的几百年之内,双方产生的依附关系,使得家族的商业扩展到东南亚一带。

这一家族当时就是这样发展起来的,所以才会那么小就把自己的儿子送出去见世面,因为这个是你将来最重要的事情。

所以他们认为小孩子坐船跟着大人出海是一个成长的过程,非常重要。

例如查理的哥哥被送到印度群岛的一个韩氏家族里头当学徒,查理也曾去那里一个亲戚那儿做雇工,查理是比较有野心的小孩,他当时因为看了很多地方,有开锡矿的,有开商铺的,有些人是从内陆地区往返海边的贸易贩卖各种原料,其中最重要的就是鸦片。

他看了别人怎么致富,而不是只在那个地方,像父亲他们一样走私一些小东西。他就不甘愿在那里只是做学徒,他觉得他爸爸对孩子的培育的心眼不够远大,他要有自己的梦想。

虽然他当时才12岁,但是他就已经非常有抱负了,这让他的人生截然不同。

当时,宋查理跟着一个远方舅舅出海,但这次他们为什么从东南亚去了美国?是因为当时这个舅舅告诉他:当时有很多有抱负的人,都会自己出钱买船票跑到美国。

宋查理一听就觉得我不要跟我的父辈一样了,也不要跟我哥哥一样在这里做学徒,我要跟你去美国。

旧上海租界

美国那时候是大幅开铁路的时刻,铁路工头很喜欢雇用欧洲的移民,还有华工,这些华工不是被抓的,是自己去那里打工的,因为他们觉得在那里赚到的钱比他们在中国可以赚到的钱多很多,而美国人也乐意用他们。

因为中国劳工第一个工作卖力,很少抱怨,而且他们的薪资相对很低,所以中国劳工在那个时候,太平洋铁路公司的员工比例最高的时刻可以高达80%,工人可以坐在柳条筐里从悬崖峭壁吊下去,在坚硬的石壁里头开凿路基,而且他们的薪水比白种人的劳工少了1/3,同时食宿要自理。

所以当时加州的州长就曾经这么描述,没有这些中国人,我们要想在议会规定的时间里头完成宏大的国家的铁路工程的西部路段,是不可能的。

而查理去美国的这个决定,也从此改变了宋家的命运。

但是我还是要再回来告诉各位,他不姓宋,他根本就姓韩。

(Quelle: 时事、世事、事实,凤凰网陈文茜)

摄于1917年11月

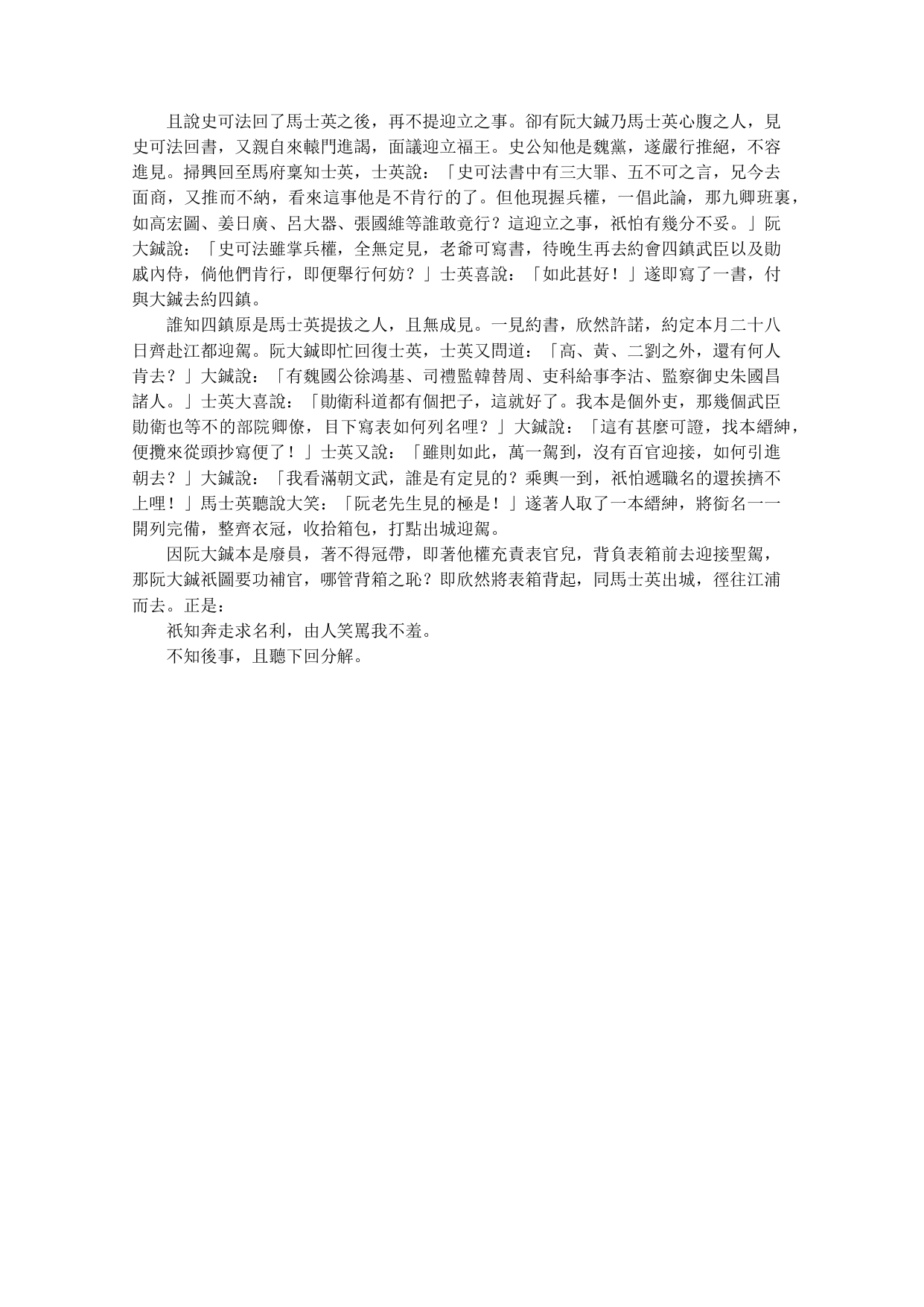

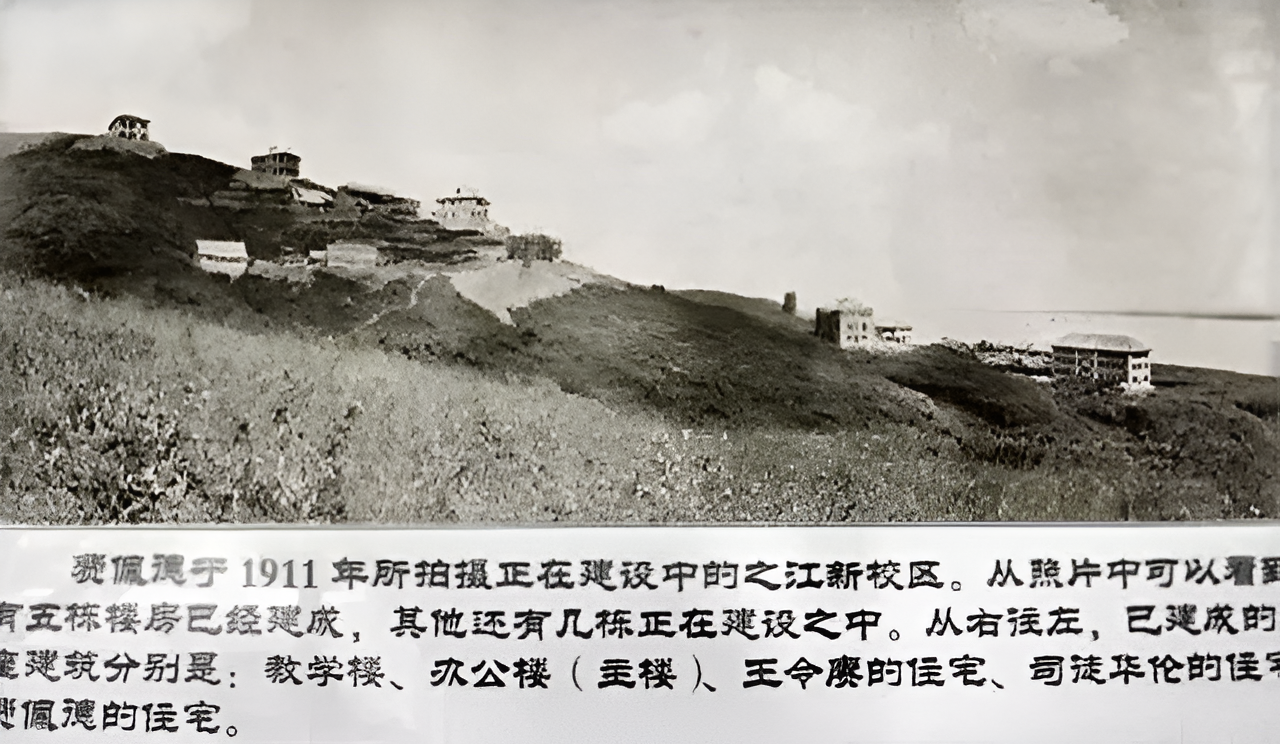

她的前身,风云变幻的107岁;她的后身,动荡发展的60岁,一个多世纪的办学历程永驻青史。面朝钱塘江,身坐秦望山,山峦起伏,古树参天,一座优美典雅的校园,一批保存完好的中西方近代建筑。

之江大学沿革

如果从她的前身——1845年在宁波创办的崇信义塾算起,至新中国成立后的1952年全国高等学校院系调整被解散,之江大学有着107年的办学历史。

1900年前后,4个美英基督教会在中国开办了13所教会大学:上海的圣约翰大学、沪江大学,苏州的东吴大学,杭州的之江大学,南京的金陵大学、金陵女子文理学院,广州的岭南大学,福州的协和大学、华南女子文理学院,成都的华西大学,北京的燕京大学,济南的齐鲁大学,武汉的华中大学。

1845年,美国美北长老会在宁波创设“崇信义塾”。

1867年,崇信义塾迁址杭州皮市巷,更名“育英义塾”,后迁至大塔儿巷。

1897年,更名为“育英书院”,开始设英文、化学两专科,学制正科6年,预科5年,由美国长老会牧师裘德生(Rev· J· H· Judson)担任校长。

同年,杭州知府林启创办“求是书院”。

1. 杭州大塔儿巷的育英书院原校址 1906年

1907年,在杭州六和塔边秦望山麓二龙头修建新校舍,学校占地面积300余亩。经过3年规划建设,主要建筑教学大楼、宿舍、图书馆、实验室等先后落成。

1911年2月,育英书院迁入新校舍,因地处钱塘江“之”形处,故更名为“之江学堂”。

2. 二龙头学校建设工地 1911年

1914年,之江学堂升格为“之江大学”。

3. 之江大学首任校长裘德生Junius H. Judson(前排中)和王令赓与育英义塾的校友们在一起(队克勋摄)

4. 第二任校长王令赓(E.J. Mattox)(前排右三) 1914-1916

5. 孙中山先生到学校视察,在慎思堂前发表演说,与全体师生合影并共进午餐 1912年12月10日

6. 从六和塔上西望之江大学校址 1916年

7. 从钱塘江南岸看对岸的之江大学校址 1920年前后

1920年11月,之江大学在美国哥伦比亚特区立案,并获通过,获准后施行新学制,分文理两科。

1930年,以“之江文理学院”向民党政府教育部立案,选举李培恩为校长,这是首任中国人的校长。

8. 航拍之江大学全貌 1935年

9. 校园全貌 1936年

10. 戴维·甘博1908年捐赠学校田径运动场,这是按照美国大学校园和奥林匹克标准建造起来的一个现代运动场

11. 天文台,建于1912年,也称作为“费城观象台”,位于秦望山山脊,这是当时浙江省的第一座现代天文台,内部设置从美国进口的天文仪器,抗战期间被日军炸毁

抗日战争期间,学校曾迁至安徽屯溪、上海、福建邵武、贵阳、重庆等地。

1948年7月国,民党政府教育部核准之江大学为拥有文学院、商学院和工学院三所学院的综合性大学。

1949年,杭州本部有学生904人,上海分部有学生162人,共1066人,教职员113人,设文、工、商3个学院。

1949年5月3日杭州解放。

1950年8月,经华东军政委员会教育部批准,将原文、商、工三学院调整为文理、财经、工学院三学院,共设15个学系。

1951年,中国政府颁布了接管外资开办的教育与医疗机构条例,之江大学亦属此内,浙江省教育厅厅长刘丹来校接收,美籍教员全被遣返离校回国。

1952年,全国院校大规模调整,之江大学解体,其中工学院土木、机械系并入浙江大学,商学院并入上海财经学院,工学院建筑系并入上海同济大学,浙大文学院及理学院的一部分、浙江师专、俄专并入原之江大学余下的文理学院中,在此基础上成立浙江师范学院(1958年该院又与新建的杭州大学合并,定名杭州大学),院址设在原之江大学,刘丹出任第一任院长。之江大学工学院除航空工程系并入中央航空学院以外,全部并入浙江大学。之江大学文理学院部分系并入复旦大学,财经学院并入华东财经学院,建筑系一部分与南京大学的工学以及金陵大学的电机工程系、化学工程系合并成独立的工学院(今东南大学),土木建筑学科一部分并入同济大学。

之江大学107年历史宣告结束。

20世纪50年代,之江大学旧址成为新成立的浙江师范学院校舍,1958年浙江师范学院并入杭州大学后,旧址划归浙江省委党校。

1961年,由于国际国内形势的需要,浙江省委将之江大学旧址划归浙江大学所有。学校将旧址改称三分部,在那里创办了几个保密院系。

1963年,无线电系搬迁到三分部。

1972年,学校把物理系和无线电系整合在三分部,成立浙大物理无线电系,1976年后又重新分成两个系。

1986年,无线电系更名为信息与电子工程学系。

1992年,经原国家教委批准,在三分部建设基础部,作为重点项目列入国家“八五”计划。

1995年,信息与电子工程学系整体搬回浙江大学本部新建的信电大楼。

1996年5月1日,撤销浙江大学三分部,成立浙江大学之江学院,为学校基础部,每年浙大新生在此进行第一学年的基础阶段学习。

1998年9月15日,原浙江大学、杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并组建新的浙江大学,新浙江大学下分五个校区,之江校区是其中之一。

2002年后曾为浙大成人教育学院所在地。

2003年10月6日,浙江大学沃森基因研究院在之江校区成立。

2006年,光华教育基金会尹衍樑先生捐赠浙江大学1亿元用于建设浙江大学光华法学院,其中5000万元用于之江校区老建筑的修缮工作。随即,学校设立“之江大学旧址修缮工程”项目。

2007年4月20日,浙江大学光华法学院在之江校区成立。

之江校区校园建筑依山势而建,以三层为主,红砖清水外墙,红瓦屋顶为基调,是西方近代建筑糅合东方建筑而成,带有欧洲近代建筑的风格,也留有文艺复兴时期的影子,是一批保存相当完整的近代大学建筑群,为近代高等教育发展的见证。

之江校区平面图

(一)主楼

主楼原名慎思堂,建于1911年,由美国俄亥俄州赛佛伦夫妇捐资捐建,为校长、财务、教务、总务、会议室等行政办公之用

大楼位于校园中心草坪北端,三层砖木结构,清水砖外墙,拱券门窗,四根洁白的多立克柱营造出欧式风格,屋顶原有东方式的两层飞檐角,后修复成简洁的四坡顶

美国摄影师西德尼·甘博拍摄于1919年的慎思堂

近100年后的慎思堂,正门拱券门窗,爱奥尼梭柱,门前一对石狮

(二) 钟楼

钟楼原名同怀堂,又名经济学馆,建于1936年,由申报史量才先生家属捐建,“经济学馆”四个字由校长李培恩题写

钟楼主体三层,中间四层为钟塔,红砖清水外墙,中间是大拱门过厅,左右对称,线条简洁,风格严谨,没有繁琐的花纹,是典型的近代建筑

钟楼是学校的标志性建筑,高耸的钟楼使得整座建筑呈山字形。在钟楼楼顶,钱塘江、钱塘江大桥、六和塔等都在视野之内

(三) 1号楼

1号楼原名东斋,建于1911年,由美国俄亥俄州甘卜夫妇捐建,故又名甘卜堂

1916年的东斋

著名词学大师夏承焘、著名的莎士比亚翻译家朱生豪曾在此楼工作学习

(四)2号楼

2号楼原名西斋,建于1911年,由Nelson · Platt · Wheeler夫妇和William · reginald · Wheeler夫妇捐资兴建,故又名惠德堂、吴窦堂,是之江大学最早的男生宿舍

西斋对称于东斋,建筑风格一致,砖木结构,外部线条简洁,是乔治亚复兴风格,中央山墙的凸现和古典柱式的门廊是它们最大的特点

这屋顶的老虎窗为50年代后加建,2010年学校对之江校区进行大规模的修缮,将东西两斋的老虎窗拆除,恢复原来简洁的坡顶

(五)3号楼

3号楼原名工程馆,又称机械系楼,建于1951年,由政府拨款建造,是上世纪五十年代的建筑风格

2010年上映的电影《唐山大地震》为还原20世纪80年代学生宿舍原貌,还特地来到3号楼取景

(六)4号楼

4号楼原名科学馆,又称裘德生科学馆,建于1932年,为纪念前校长裘德生博士(1930年12月美国逝世),由之江大学校友和师生募资兴建

科学馆和图书馆的建筑风格类似,其拱券、古典柱式和三角形山花等不同建筑元素的混搭,都是当年校内功能明确的主体建筑之一

(七)5号楼

5号楼原名材料试验所,建于1935年,由当时之江大学教职员、校友筹资兴建,是创校以来的首座实验楼

2010年11月,之江校区二期修缮工程完成,5号楼成为浙大图书馆法学分馆

(八)6号楼

6号楼原名佩韦斋(初为教员宿舍,后改为女生宿舍,简称韦斋),建于1926年,由本校建筑部设计

6号楼由灰砖砌成,白柱绿窗,屋顶有三扇老虎窗,具有美国乔亚治复兴风格

当年的佩韦斋

(九)7号楼

7号楼曾作过研究生楼

(十)8号楼

8号楼于1953年8月10日建成,为当时浙江师范学院教学楼

(十一)9号楼

9号楼原名维勒邦格楼,也称绿房,建于1920年,由美国加利福尼亚州伯克利的W · M · Wheeler先生和其在费吉尼亚州的父母Nelson · P · Wheeler夫妇捐建,是之江大学外籍教授别墅之一,也曾是当年的女生宿舍

绿房的建筑风格是之江大学校舍建筑中的孤例,具有工艺美术运动的平房风格,其阁楼外墙采用美国别墅独具特色的壁板,由本校建筑部设计

(十二)小礼堂

小礼堂原名育英堂、都克堂,建于1919年,由美国新泽西州都克家族捐建,是教会大学的象征

窗户上的尖券使其哥特复兴式的建筑风格十分明显,此建筑采用石料结合水泥,从用材到风格,在当时都是属于比较现代的建筑

小礼堂的墙面爬满爬山虎、常春藤等藤本植物,更显此建筑的沧桑感

(十三)图书馆

图书馆,面积为700平方米,建于1932年7月,由之江大学同学会募捐修建,之江大学建筑部设计建造

图书馆的建筑风格比文艺复兴后期的巴洛克风格更为简约一点,但还是吸收了那种风格的精华。近一百年来,这个建筑其中一个最大特点就是使用功能从未改变,一直是图书馆

(十四)上红房

上红房原名北太平洋楼,建于1911年

上红房和下红房的建筑是意大利风格,清水砖外墙、圆拱门廊、拱券外廊、雕花柱子和涡卷形浮雕具有古罗马遗风

上红房曾先后由时任之江大学校长的王令赓、李培恩居住

(十五)下红房

下红房原名帕斯顿楼,建于1911年

美国驻华大使司徒雷登曾参与创办之江大学,其胞弟司徒华林则曾是之江大学的校长,1948年前后,司徒雷登曾在此居住

(十六) 白房

白房原名卡特楼,建于1920年

白房的门厅依然雅致,两侧复柱,柱头漩涡花纹,人字屋顶

现在的白房经过后期维修,已成了灰砖墙面

(十七)灰房

灰房原名康沃斯楼,建于1911年,是之江大学外籍教师别墅之一

灰房的建筑采用的是清水青砖墙,主立面为对称外廊,呈现为殖民地外廊式建筑风格

(十八)原教工宿舍

教工宿舍共3幢,建于1920年,当时为中方教师的宿舍

(十九)曾宪梓教学楼

曾宪梓教学楼建于2001年,由香港著名人士曾宪梓捐建。教学楼建筑面积3236平方米,投入资金500万元人民币,浙江大学建筑设计院设计

曾宪梓为金利来集团有限公司董事局主席、中华全国工商业联合会副主席,曾担任香港特区筹委会委员、港事顾问、香港中华总商会会长、贸易发展局理事等职

(二十) 求是堂

求是堂由香港著名实业家查济民、刘璧如夫妇捐资400万港币兴建,为学生生活、活动用房,建于1997年4月

查济民1914年出生于浙江海宁,1927年考入第三中山大学(浙江大学前身)附设工业学校染织科学习,1931年毕业。先后任中国染厂公司董事长,香港兴业公司董事长。1994年初设立“求是科技基金会”,任董事长

(二十一)李作权学生活动中心

李作权学生活动中心建于2001年,建筑面积1688平方米,投入资金100万元人民币,浙江大学建筑设计院设计。李作权先生1938年毕业于之江大学,后从事慈善事业。

(二十二)情人桥

情人桥位于头龙头与二龙头之间,一座横跨溪流峡谷的桥梁。木桥四周是浓密高大的树林,桥下是清澈的溪水。小溪上筑有上下两道水坝,分别形成两个蓄水池,为校区提供水源。

20世纪30年代执教于此的词学大师夏承焘,曾在日记中写道:“夜与雍如倚情人桥听水,繁星在天,万绿如梦,畅谈甚久。”

(二十三)校园风光

1. 秦望山屹立在钱塘江之江段北岸,数道隆起的山岗,如同伸向之江的龙头,自东向西称作:头龙头、二龙头、三龙头

2. 校园内的主建筑慎思堂、经济学馆、图书馆、东斋、西斋等均位于二龙头,家属宿舍大部分位于头龙头,少数在二龙头

3. 头龙头与月轮山毗邻相望,在钟楼楼顶能清晰看见月轮山上的六和塔和横跨钱塘江的钱塘江大桥

4. 校园占地三百余亩,古木参天,鸟语花香,环境一流。1947年,当时的美国驻华大使司徒雷登来校参观时,对校园的优美环境和景色赞不绝口

5. 1935年,夏承焘先生任教之江大学时住教师宿舍月轮楼,他作有《望江南·自题月轮楼七首》,其中一首是这样的:“秦山好,面面面江窗。千万里帆过矮枕,十三层塔管夕阳,诗思比江长。”

6. 1952年,教育系郑晓沧先生写过一首赞美之江山的诗。摘录如下:

直向钱塘江上住,朝朝放眼看风帆。

行空车走惊雷震,隔岸屏开对雪严。

是处山川纷错落,平居楼阁绝尘凡。

睛窗一卷支颐坐,不觉遥峰文照衔。

7. 曾在之江大学就读的才女宋清如笔下的之江大学:“之江,那是多么富有诗意的环境。山上的红叶歌鸟,流泉风涛;江边的晨暾晚照,渔家荧火,哪一件不使诗人悠然神往……”

8. “这趟来本来是为杭州大学选址,可最好的校址被你们选了。”这是曾到学校参观的蔡元培对之江大学的评价

9. 三四人合抱的香樟树像一双巨手,根深蒂固,枝叶繁茂,见证了历史的沧桑、学校的发展

10. 通往主楼道路两侧摆放着的两尊石虎,是慎思堂土建施工中出土的,据考证它们是南宋时期的遗物

11. 主楼门厅两侧两尊石狮子是信电系91届校友捐赠

12. 夜晚的校园,明月高照,树叶沙沙作响,小溪哗哗细流,更显宁静和神秘

“清晨入古寺,初日照高林。曲径通幽处,禅房花木深。山光悦鸟性,潭影空人心。万籁此俱寂,但余钟磬音。” 唐朝常建的这《题破山寺后禅院》,用在之江校区非常的贴切

之江大学旧址是我国最早具备西方校园规划设计的高等学府之一,也是西方建筑技术在近代中国的一次集中应用。现在,百多年过去了,当年之江大学的整体格局仍保存完好,建筑本体与自然环境和谐融洽,达到天人合一的境地

之江大学旧址建筑群曾荣获世界近代学府建筑完整保护建筑第二名。

2000年7月9日,之江大学旧址被杭州市人民政府公布为市级文物保护单位。

2006年5月25日,之江大学旧址被国务院批准列入第六批全国重点文物保护单位名单。

后 记

之江大学对我而言意义非凡,并非只是百年校园的遗址,并非只是之江校区的前身,它还是我的出生地。1951年9月,我出生在之江大学校区的上红房。

我父亲,抗战期间在上海同济大学学习,毕业后留校任教,抗战结束后在英士大学、南昌大学任教,1950年8月应聘之江大学,任教于机械系,1952年2月并入浙江大学。虽然在之江大学不到2年时间,给我留下的却是终身的怀念。

之后,在杭州,之江校区是我经常会去的地方,吸引我的,是那里幽静的环境,茂密的山林;是那里的秋色春色,是那里的七彩光影;更是那里的历史遗迹,是遗迹中的上红房。

作者简介:

洪保平,中国摄影家协会会员,浙江大学摄影学会会员 来源:老底杭州

晋商,通常意义的晋商指明清500年间的山西商人,晋商经营盐业、票号等商业,尤其以票号最为出名。晋商发展到清代,已成为国内势力最雄厚的商帮。世界经济史学界把他们和意大利商人相提并论,给予很高的评价。这一时期,晋商雄居中华,饮誉欧亚,辉煌业绩中外瞩目。特别值得指出的是在晋商称雄过程中,晋商一共树有3座丰碑,那就是驼帮、船帮和票号。晋商成功的根源在于“诚信”和“团结”的商帮政策。

早期发展

山西商业资本源远流长。早在先秦时代,晋南就开始发生了"日中为市,致天下之民,赞天下之货,交易而退,各得其所"的商业交易活动。

从周秦到隋唐,尽管山西已出现一些大商人,但比较其它地方商人,并无突出地位,无一定组织.还未形成一种商人势力。

隋唐五代又出现了晋州、潞州、泽州、太谷、平定、大同等新兴商业城镇。"李唐起兵太原,定太原为北都,跨汾河两岸,商业繁荣.唐诗人韩愈有诗描绘:“朗朗闻街鼓,晨起似朝时”。

宋代"蜀南、南商、北商等都是有名的地方商人,其占近世商业中坚的山西商人、徽州商人,也大体在这时显出身手。"宋代,山西地处北东边防,宋王朝所需战马大都依靠北方的辽来供应,而辽更需要宋的手工业制品。公元996年在山西"边州置榷场,与藩人互市,"而"沿边商人深入戒界"进行贸易。后来赵宋王朝怕危及自己的政权,曾几度下令闭市,但是事实上无法办到。元代.虽然战争对工商业有一定破坏作用,但是元朝政权结束了宋、辽、金的割剧局面,特别是元代驿站的完备,使商业活动的地域扩大了。从《马可波罗行记》可以看到"从太原到平阳(临汾)这一带的商人遍及全国各地.获得巨额利润"。

势力兴起

晋商的兴起,首先是明朝"开中制"政策的实施,为晋商的发展提供了契机。

明代沈思孝在《晋录》里的描述,广为研究者所征引:“平阳、泽、潞,豪商大贾甲天下,非数十万不称富。”

其次,山西矿产资源丰富,手工业和加工制造业当时已初具规模,这又为晋商的发展提供了物质基础,使得晋商逐步走向辉煌;此外,由于晋南一带地窄人稠,外出经商成为人们的谋生手段,晋中商人当时已遍及全国各地,北京城曾流行这么一句话:"京师大贾数晋人"。随着商业竞争的日趋激烈,为了壮大自己的力量,维护自身的利益,晋商的商业组织开始出现。

起初由资本雄厚的商人出资雇佣当地土商,共同经营、朋合营利成为较松散的商人群体,后来发展为东伙制,类似股份制,这是晋商的一大创举,也是晋商能够经久不衰的一个重要原因。山西商人作为地方性集团组织的出现虽在明代,但其发展的鼎盛时期则在清代,其重要标志就是会馆的设立。会馆刚开始是为联络同乡感情的,到后来发展成为维护同行或同乡利益的组织。

明末清初

早在明末,一些山西商人即以张家口为基地往返关内外,从事贩贸活动,为满族政权输送物资,甚至传递文书情报。据《清实录》载,天命三年(1618),时有山东、山西、河东、河西、苏杭等处在抚顺贸易者16人,努尔哈赤“皆厚给资费,书七大恨之言,付之遣还”。山西商人在关内外的贸易活动,对后金政权在物资上给予了极大的支持,后金政权对于山西商人也给予礼遇和重视。山西商人对清统治者加强对蒙古地区的统治起到了配合作用。

后金崇德三年(1637),皇太极曾命满族贵族带领100名内地汉族商贾,携带货物到归化城贸易。清兵入关,军费支出猛增,财政十分困难,对此,都察院参政祖可法、张存仁曾建言:“山东乃粮运之道,山西乃商贾之途,急宜招抚,若二省兵民归我版图,则财赋有出,国用不匮矣。”因此,后金政权对山西商人多采用招抚政策。

顺治初年,清政府将山西旅蒙富商范永斗召为内务府皇商,人在内务府,赐产张家口,受朝廷委托,往来关内外,岁输皮币内府。清在占领全国过程中及历朝大规模的军事行动中,大都得到过山西商人的财力资助。

康熙中叶,清政府在平定准噶尔部封建主骚乱期间,曾组织一部分汉族商人进行随军贸易。他们跟随清军,深入到蒙古草原各地,贩运军粮、军马等军需品,同时与蒙人做生意。这些“旅蒙商”绝大多数是清廷命名为“皇商”的山西商人,还有一部分是直隶(河北)等地的汉族商贾。他们为清军的军事行动保证了后勤之需。当然,清政府也给予了这些商人独占其利的经商特权,使他们大获其利。清政府与商人这种非常形式的结托关系,自然对清政府的政治和经济政策的制定有着相当影响。

全盛时期

清兵入主中原后,蒙古地区归入清王朝统治,归化城商业开始蒸蒸日上。康熙中年,山西商人进入外蒙古草原贸易,松辽平原和内外蒙古草原,成为山西商人贩运贸易的新市场。当时,蒙汉贸易必须经过张家口和杀虎口(后改归化城),俗称东口和西口。张家口的八大家名商都是山西人,其中最大的企业是祁县人范家开设的“兴隆魁”,这个商业性的企业有职员 290多人(有的则说共有职员1000人左右),是清代中国对外蒙和俄国贸易的第二大型企业。

在对蒙贸易的西口——杀虎口,山西的行商经常在大青山和西营一带贸易,并得到清政府的特殊照顾,获得了很高的利润。这些行商会说蒙语的被称为“通事行”,其中最大的“通事行”就是山西人开办的“大盛魁”,从业人员达六、七千人,人们曾形容“大盛魁”的财产能用五十两重的银元宝从库伦到北京铺一条路。在宁夏,著名的大商号多是万荣、平遥、榆次、临猗一带的山西商人开办,宁夏的名药材枸杞半数掌握在山西人开的“庆泰亨”手中。

在青海,山西商人以西宁为根据地活动于各州县。在北京,粮食米面行多是祁县人经营;油盐酒店多是襄陵人经营;纸张商店,多是临汾和襄陵人经营;布行多为翼城人经营,鲜鱼口以西有布巷,全为翼城人;北京至今留有招牌的大商号“都一处”、“六必居”、“乐仁堂”等都是浮山、临汾等山西商人首创和经营。此外,山西商人还到四川、云南、贵州、湖北、湖南、江西、安徽、广东等地贸易和经商。广州的濠畔街,多数房子是山西商人修建的。“广生远”、“广懋兴”、“广益义”等实际都是山西人在广州开设的企业。由海上出口茶叶,比如运往印尼的茶,都是由山西人在产地收购,运往广州,由潮帮商人从山西商人手中购进再转运南洋的。至于长江中下游一带,扬州的盐商、江西和福建和茶商以及由长江口出海与日本的贸易,也数山西人最为活跃。

山西商人还开拓了国外市场,从陆路对俄贸易最早最多的是山西人,在莫斯科、彼得堡等十多个俄国城市,都有过山西人开办的商号或分号。在朝鲜、日本,山西商人的贸易也很活跃,榆次常家从中国输出夏布,从朝鲜输入人参,被称作“人参财主”;介休范家,几乎垄断了对日本的生铜进口和百货输出。在清朝统治期间,能够兴旺发达二百余年的商业世家,最有名的是:榆次的常家、聂家、太谷的曹家,祁县的乔家、渠家,平遥的李家,介休的侯家、冀家,临汾的亢家,万荣的潘家,阳城的杨家等等。他们既是大商人、大高利贷者,又是大地主,都拥有极为雄厚的资本。

清末衰落

晋商由于种种原因在清朝后期和民国时期衰落了,山西也开始在中国经济舞台上变的较为平淡,勉强说来自山西的商人也只能说一下孔祥熙、李彦宏、陈年和郭台铭了 。晋商文化也没有被很好的保留,以致山西在全国范围来说仍然处于落后状态。

清代晋商衰落自身、内在的原因,主要表现在以下四个方面:

1、明清晋商是封建统治阶级的附庸。明初晋商为明朝统治者在北方边镇筹集军饷而崛起,入清后又充当皇商而获得商业特权,清代又因为清政府代垫和汇兑军协饷等而执金融界牛耳。一言以蔽之,明清山西商人始终靠结托封建政府,为封建政府服务而兴盛。但当封建政府走向衰亡时,山西商人也必然祸及自身。如志成信票号,庚子事变后,曾将资本运往南省放贷,但辛亥革命中运往南省资金大多散失。而清廷提银刻不容缓,结果账面上有应收银 400万两,有应付银 200万两,但实际上已无法周转,被迫倒闭。民国初年,债权人大多在山西太谷、平遥、祁县坐索欠款,财东因票号损失惨重,已无力偿还,只能卖房卖地,甚至逃匿他乡,有的还沦为乞丐。

2、“以末致富,以本守之”的传统观念,束缚了晋商的发展。晋商资本流向土地,在明代已屡见不鲜。入清后,晋商购置土地者很是普遍。有民谣称:“山西人大褥套,发财还家盖房置地养老少”。此谓“大褥套”是指形同褥子的布套,也可搭在牲口背上供人骑坐。这句民谣反映了晋商外出经商致富后还家盖房置地养老少的传统观念,在这一传统观念支配下,其商业资本是不利于向近代资本发展的。

3、墨守成规,思想保守。如前所述,随着外国资本主义的侵入,旧有的商业模式被打破,加快改革,适应潮流,是求得自身发展的途径。但是,由于晋商中一些有势力的财东和总经理思想顽固,墨守成规,以致四次失去票号改革机会。

4、近代企业的投资见效周期过长。20世纪初,晋商中一些有识之士以高度热情投资民族资本近代工业,但由于当时保矿运动的影响,其资本主要投入了投资额大、见效周期长、管理要求高、并受运输条件制约的煤矿业,而不是投资少、周转快、利润高的棉纺、面粉、卷烟等轻纺工业,致使资金大量积压,陷入困境。

1949年10月1日,开国大典结束后,新成立的中央人民政府在北京饭店举行了有600余位宾客参加的新中国第一次国庆招待会,史称“开国第一宴”。

国宴历来是中国礼宾工作的重头戏,在这个生动而紧张的舞台上,在一个个故事里,历史蜿蜒展开……

65年前,虽不豪华但却制作精良的特色佳肴为日后国宴的风格定下了基调

对北京饭店来说,不仅办“开国第一宴”是头一回,就是办如此正规的大型中餐宴会也是首次。过去,北京饭店一直经营西餐,只有在国共谈判时,为照顾中共代表团的饮食习惯,才专门从泰丰楼饭庄请过来几位中餐厨师。

当时的“宴会总管”由新中国第一位“宴会设计师”郑连富担任,他在北京饭店长期任宴会总管一职,对业务比较精通。为了办好这次国宴,北京饭店的领导可算是费尽了心思。时任政务院(现在的国务院)典礼局局长的余心清也亲自出马。余心清是新中国留用的礼宾专家,他对北京餐饮业了如指掌,哪家饭馆是什么风味,有哪些招牌菜,有多少位名厨,经营情况如何,他都如数家珍,娓娓道来。

考虑到出席这次国宴的宾客来自五湖四海,周恩来同志决定选用兼容南北菜系之长、适合大众口味的淮扬菜招待客人。但当时的北京饭店缺乏中餐的制作经验,于是,经周恩来亲定,北京饭店专门从京城有名的淮扬饭庄——“玉华台”调来淮扬菜名厨朱殿荣、孙久富、王杜昆等9名厨师,为“开国第一宴”掌勺。

郑连福对“开国第一宴”的组织与安排几乎完美无瑕,几十张餐桌摆得疏密得当,主桌的安排既突出,又可以和一般的来宾席互相呼应,便于主桌上的首长们互相交谈,也便于主桌上的首长和其他来宾交流。上菜的路线宽窄适当、布设合理,服务程序也考虑得周到细致。

而说到“开国第一宴”的菜品菜式,就不得不提有着80余年历史的北京老字号饭庄——玉华台。如今,玉华台饭庄依然以它特有的古朴风韵接待着众多宾客。在后厨掌灶的申建国,正是当年参与“开国第一宴”的淮扬菜大师张福祉的关门弟子。申建国说:“听我师父回忆,开国第一宴并不是大家所想象的那样神秘,用的也不是高档华贵的原料,在今天的一些饭店、餐厅都能吃得到。”

郑连富回忆说:“时间虽然过去了60多年,但我仍清楚记得,宴会由开胃小碟、冷菜、热菜、点心和水果几部分组成,其中冷菜数量最多,共设有8道,随后是6道热菜:分别是鲍鱼浓汁四宝、东坡肉方、蟹粉狮子头、鸡汁煮干丝、清炒翡翠虾仁和全家福。最后还有炸年糕、黄桥烧饼、艾窝窝、淮扬汤包4道点心和水果供客人享用。”

虽然“开国第一宴”上的菜肴听上去都很平常,但是它背后蕴含的东西很多。

比如,一道“佛跳墙”,至少要熬三天三夜,由此看来,国宴菜的精髓并不在于样式的奢繁,看起来貌不惊人的菜品,其功夫往往深藏于其中。厨师的水平高低主要是体现在调味的汤上。最好的汤就是用鸡熬出的汤,看起来清淡,但味道很浓。所谓开水白菜就是用这样的汤调制出来的。

65年前,成立伊始的新中国就是用这些虽不豪华但却制作精良、口味适中的特色佳肴,令满堂宾客对中国传统美食产生了好感,也为日后国宴的风格定下了基调。此后10年间,每年一次的国庆招待会都在北京饭店举行,这样一直延续到了1959年。

在开国第一宴上,餐厅的服务员们有着与以往完全不同的感觉。过去,他们经常为达官显贵服务,今天参加宴会的有许多是朴实的农民、像山岩一般坚强的战士、如铁塔一般强壮的工人,他们和自己一样,是普普通通的劳动者,是最平凡不过的老百姓,这使北京饭店的员工有了一种亲切感,更体会到了新中国是劳动人民当家作主的新国家。

参加宴会的还有驾驶着战鹰,同时肩负受阅和保卫开国大典双重任务的飞行员们。他们之中有最早驾机起义、投奔解放区的刘善本同志,还有为人民空军建设做出过宝贵贡献的邢海帆同志等,他们来不及脱下飞行服,就应朱总司令的邀请来到北京饭店参加宴会。

在宴会上,周恩来发表了热情洋溢的讲话。朱德总司令从服务员的手中接过酒杯,向飞行员们祝酒。他高兴地说:“同志们,今天是历史性的一页!”

五千人的盛宴究竟该拿什么招待客人

1959年国庆节前夕,在刚刚建成的人民大会堂内,上千人正在为一场有5000人参加的国宴做着最后的准备。

1959年8月底的一天,26岁的北京丰泽园饭庄厨师王义均被派到北京饭店,参加国庆宴会的准备工作。参与这项工作的厨师都是北京各大饭店的一些名厨,玉华台、惠丰堂等名店都名列其中。

五千人的盛宴究竟该拿什么招待客人?空前盛事与从未遇到过的难题搅在一起,厨师们只能借助以往经验去准备。

虽然是吃饭,讲究却很多。比如不能有带骨头的东西,因为一边吃,一边吐骨头不文雅;要尽量避免有冲突的食物,很多食物不能同时食用,否则可能会产生不良反应;菜品要适合外国嘉宾口味,有些菜品外国嘉宾不知道食用方法,如灌汤小笼包等,最好要避免。

几经讨论,厨师们定下菜单,并交由周恩来审定。秉承国宴菜的一贯特点,此次菜肴以清淡、软烂、香醇、口感温和不刺激为主。由于大会堂加工能力有限,多数菜品为冷菜,热菜只上两道,另有点心、水果、饮料供宾客享用。

菜单一经确定,厨师们便立即采用流水作业的方式对所有原材料进行粗加工,然后再用卡车将加工好的原料运送到人民大会堂地下室进行细加工。整个流程下来,犹如在进行一次“大兵团”式的协同作战。

大多数厨师都是第一次来到人民大会堂,来不及环顾四周,就忙着投入到了紧张的准备工作之中。很多人几天几夜不合眼,任务之重,至今让人难忘。有的厨师切菜时受了伤,简单包扎后仍坚持工作,有的厨师连续作战,甚至靠在墙上就睡着了。

1959年9月30日晚7点整,备受瞩目的五千人盛宴终于在人民大会堂宴会厅拉开帷幕。

宴会厅内,摄影师们用镜头记录着这一空前盛况。此时,刚参加工作不久的服务员张善兰就站在距离毛主席不远的位置上。张善兰回忆:“第一杯水就是我送去给毛主席的。端着这杯水时,我好像连路都不会走了。”走到毛主席面前时,毛主席看出她有些紧张,便问她是哪里人,还和她聊天。事实上,紧张的不仅仅是张善兰,现场一千多名服务人员每个人都捏着把汗。因为,—千多人要保持步调一致,整齐有序,可不是简单的事。

为宴会服务的整个过程分工也很细。上热菜的时候,几十位服务员同时推着车进入宴会厅。而所有人的工作如何整齐划一呢?当时创新地采用了“红绿灯”方法,黄灯亮表示准备,所有人员必须各就各位;绿灯亮表示开始行动,按程序走菜、上菜;红灯亮表示原地肃立,停止一切工作。这样既保证了现场的安静,也保证了秩序井然。这个统一指挥的方法,简单易行,效果很好,那天的宴会服务始终有条不紊,没有发生任何纰漏。

在1959年的中国,这场有五千人参加的国庆招待会无疑是一场震撼人心的盛宴。此后,上千人甚至上万人的国宴开始频频出现,在人们的印象中,国宴似乎成了大规模、高规格的象征。

国宴菜的原材料都是定点供应,每一个环节都有严格的验收制度

对于国宴来说,食品安全始终是第一位的。人民大会堂管理部门为此制定了多个严格的制度。

国宴菜的原材料都是定点供应,这样做是为了保证食物在源头上不出问题。此外,每一个环节都有严格的验收制度。比如,食品运进人民大会堂后,要通过验收,除了目测,还需要卫生检验报告等数个证明文件。此外,还要经常进行抽查。大会堂设有专门的化验室并配有专职人员。入库后的保管、发料以及领料的各个环节,都有严格的卫生制度。

而最为特殊的环节是在餐点的制作中:切菜时,两名专职化验员会拿一个小盒、一根镊子,夹两片菜肴放入盒中拿走;等热菜刚出锅,化验员又马上过来,再次取样,放到培养基里培养。直到用餐结束后24小时不出问题,样本才能销毁。

说到原材料的定点供应,就不能不提及设在北京东华门大街34号的食品“特供处”。

多年来,这个部门对外只用数字“34号”代表。这个诞生于新中国成立之初的食品“特供”机构,设立伊始的使命,就是为党和国家领导人、外国元首访华以及国宴这样的重大国事活动提供食品安全保障。出于保密的需要,长期以来,这里只能用门牌号码“34号”来命名。

1972年2月,时任美国总统尼克松访华,这是震惊世界的大事,周恩来亲自设宴招待。为了备齐宴会所需要的各种食品原料,34号特供处的工作人员几乎跑遍了大半个中国。

当得知美国客人喜欢吃海鲜时,有关方面便决定准备新鲜的黄海鲍鱼以作备选。当尼克松听说这些新鲜的鲍鱼是采自黄海深处时,不禁为中国人的好客而感动。

在欢迎尼克松的国宴上有一道“芙蓉竹荪汤”,其中用的原料竹荪产自四川长宁。当年,县里接到上级通知,紧急调集2斤长宁竹荪,还说这是一项政治任务,千万耽误不得。后来,当地官员在报纸上看到了一篇题为《竹荪:从国宴到世界》的文章,才确信当时的竹荪就是为尼克松访华的国宴准备的。在这次国宴上还有一道菜需要新鲜的蚕豆,可是要在一二月份找到新鲜蚕豆是非常困难的。

当时正值春节放假,浙江省平阳县供应组大部分同志被临时召了回来。最后在平阳县钱仓镇一带找到了长势良好的蚕豆地。据当地人介绍,这就是在农业界被称为“钱仓早”的蚕豆。由于当时蚕豆还比较小,于是工作组多次请当地有经验的老农进行推算,预测在运输当天,蚕豆可以长到多大。当得知运输那天的蚕豆的豆肉已经可以入菜时,工作人员向北京方面作了汇报。就这样,经多方努力,这批新鲜蚕豆终于赶在尼克松抵达之前被送到了北京。

从“四菜一汤”到“三菜一汤”,一道菜的删减,跨越了半个多世纪

上世纪60年代,毛泽东对国宴的规格有过一系列批示,在一次谈话中他批评说:“现在的宴会规格太高,吃掉的还没有扔掉的多,白白浪费了国家的物资。千篇一律都上燕窝鱼翅,花钱多,而且又不实惠。有些东西外国人根本就不吃。我们请外国人,我看有‘四菜一汤’就可以了。”

这之后,周恩来定下规矩,以后的国宴标准为“四菜一汤”。此后半个世纪,国宴基本维持这一标准。

据担任过人民大会堂国宴总厨的孙应武介绍,那时为外国元首举行国宴,经他报上去的菜单都要严格按照“四菜一汤”的标准。不过,到了上世纪90年代末、本世纪初,国宴的标准已经开始尝试“三菜一汤”或“两菜一汤”。

时至2008年8月24日中午,时任国家主席胡锦涛在钓鱼台国宾馆再设“奥运国宴”,宴请参加奥运闭幕式的各国贵宾,标准为“三菜一汤”。

目前领导人宴请国宾,有的只用“三菜一汤”,或“两菜一汤”。这种做法既节省经费、物资,又节约时间、人力。眼下国宴时间一般为1小时15分钟,而过去国宴通常花两三个小时。

从“四菜一汤”到“三菜一汤”,一道菜的删减,跨越了半个多世纪。不过,两个标准的树立,在当时都是为了精简节约。

原标题:“开国第一宴”,餐桌上的艺术 作者单位:中共中央组织部机关事务管理局