My channels - Kulturaustausch Ost-West|东西方文化交流|East-West cultural exchange|Échange culturel Est-Ouest

- Portrait gravé en frontispice de l'empereur Quianlong en premier volume.

- Le volume VII est une réimpression de l'Art militaire des Chinois d'Amiot (Paris, 1772), la première traduction dans une langue européenne de l'ancienne stratégie militaire chinoise.

- Le volume XII est entièrement consacré à la vie de Confucius avec de superbes planches.

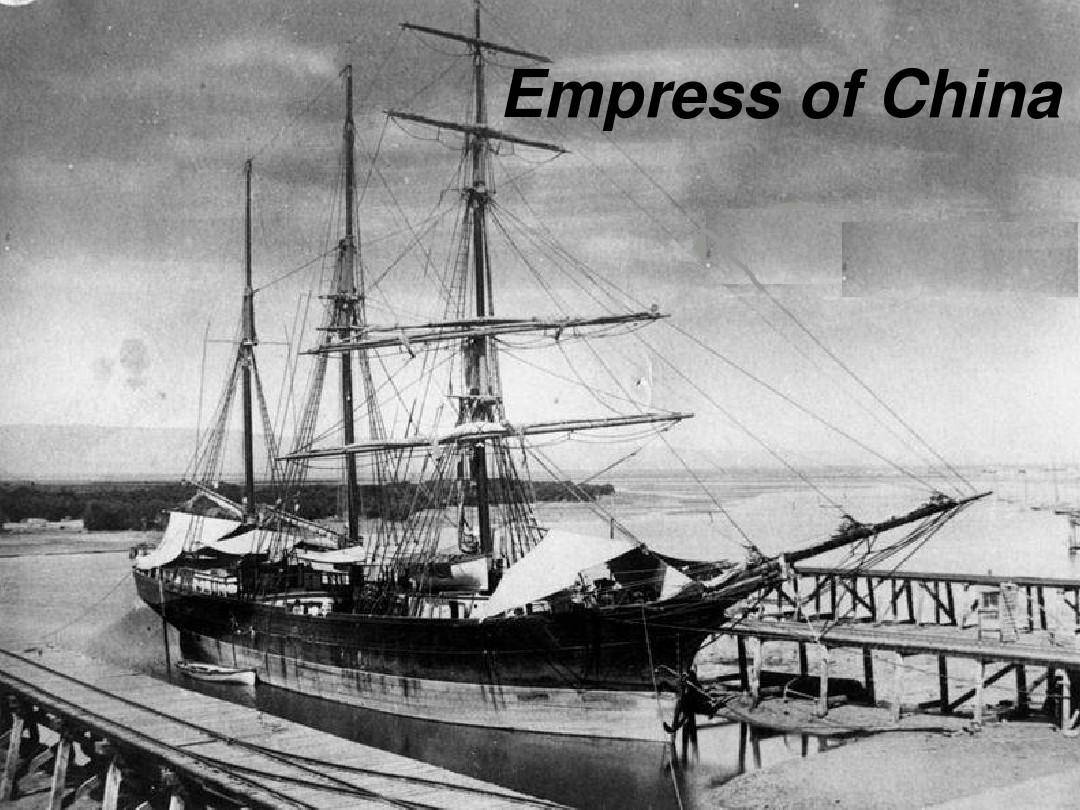

1776年7月4日是美国建国,然后经历从1775年至1783年长达8年的独立战争,迫使英国承认美国独立。为走出战争后经济危机和英国贸易禁运的带来的困境境,美国银行家、商人罗伯特·莫里斯建议政府派船到中国寻求新的商机,帮助美国渡过难关。这是一个发展中的国家,对一个发达国家的期盼。

“中国皇后号”,向大清致敬的美国船

说干就干,莫里斯联合纽约商界著名人士,投资12万美元,共同购置了一艘360吨的术制军舰,配有各种新式航海设备。为讨好中国,他们将这艘改装商船起名为“中国皇后号”(The Empress Of China)。莫里斯将从海军中挑选出来的格林聘为船长,并邀请山茂召作为他的商务代理人。

独立战争胜利的第二年,1784年1月30日,美国政府给该船颁发加盖了美利坚合众国大印的航海证书,因为无法估计到中国当时的国体政情,美国人在证书上空前绝后地写上了无数头衔:君主、皇帝、国王、亲王、公爵、伯爵、男爵、勋爵、市长、议员……为隆重起见,甚至连起航日期也精挑细选,最后选定了一个当时公认的“黄道吉日”:1784年2月22日——首任总统华盛顿的生日。一条中等级美国商船就这么冒险驶上了通往东方的航路。

今天的中国人了解“中国皇后号”多是通过美国人的一部专著。1984年美国费城海事博物馆,在纪念“中国皇后号”首航广州200周年的时候,出版了菲利普·查德威克·福斯特·史密斯《中国皇后号》一书。此书引起了早就忘了“中国皇后号”这件事的中国人的兴趣,2007年广州出版社出版了《中国皇后号》的中文版,公众这才知道,“海上丝绸之路”还有一段中美贸易传奇。

停泊在纽约的“中国皇后号”

那么,大清国与美国当时相互都有什么贸易需求呢?

据记载,当年“中国皇后号”载着473担两洋参、2600张毛皮、1270匹羽纱、26担胡椒、476担铅、300多担棉花及其他商品——驶向中国。后来,澳门出版《中国丛报》特别介绍过西洋参在中国销售的重要性:“产于鞑靼和美洲,从美洲又出产到中国,大多数医生把它看成灵丹妙药,也成为鞑靼皇帝的财物,每年赐给下面宠信的臣子……”,此后,美国商船,每来中国必定带西洋参到中国销售。

1784年8月,“中国皇后号”终于到了当时作为中国海上门户之一的澳门,在这里取得了一张盖有清廷官印的“中国通行证”,获准进入珠江,在大清领航员的带领下,“中国皇后号”经过一天的航行,抵达广州的黄埔港。“中国皇后号”呜礼炮十三响(代表当时美国的十三个州)。格林船长曾有一则这样的手记:“‘中国皇后号’荣幸地升起了在这海域从未有人升起或看见过的第一面美国国旗,这一天是1784年8月28日。”当时的两洋画家创作了一幅《“中国皇后号”到达广州》,记录下了这一中国美海上贸易的重要场景。

欧洲铜版画中的广州十三行风景

4个月后,“中国皇后号”的货物已全部脱手,并采办了一大批中国货:红茶2460担、绿茶562担、瓷器962担,还有大量丝织品、象牙扇、梳妆盒、手工艺品等等,船长格林本人,还购买了男士缎裤300余条、女士长袖无指手套600副、象牙扇100把。美国商人心满意足地踏上归程。

1785 年 5 月 11 日,“中国皇后号”回到纽约,往返历时 15 个月。“中 国 皇后号 ”回到纽约后,立刻刊登出售 中 国商品的广告。结果, 12 万美元购得的中国货,立即销售一空。华盛顿本人也购买了 302 件瓷器及绘有图案的茶壶、精美象牙扇等中国货。这些物品仍有部分保留在美国宾州博物馆和华盛顿故居内(第二次“中国皇后号”的中国之行,华盛顿夫人特别点名要买一批中国白瓷) 。

这次航行的美同商人获利只有3万多美元,但它开启了新的贸易窗口,挣脱了英国的经济封锁,这对当时的美国实在是太重要了。所以,相关人等被纷纷提拔,莫里斯一跃成为美国联邦政府第一任财政部长;船长格林则成为后来与中国通商的著名顾问,而商务代理人山茂召更是声名鹊起。山茂召回到美国后,立刻向当时联邦政府的外交国务秘书约翰·杰伊递交了“‘中国皇后号’访华报告”,报告赞许了中国人的好客和宽厚,极力倡导对华贸易。国会经讨论后,面向全国发布了对此次航行的表扬信,一时间,引发了全美的“中国热”。

“广州”:美国小城最喜欢起的名字

清初,以广州为目的地的海上贸易航线已有多条,“中国皇后号”的到来,又增加了一条美国直达广州的航线。作为当时中国主要对外贸易的唯一港口的广州,则成为吸引美国的最著名城市。

29岁商务代理人山茂召在他的首航中国日记中说:“虽然这是第一艘到中国的美国船,但中国人对我们却非常的宽厚。最初,他们并不能分清我们和英国人的区别,把我们称为‘新公民’,但我们拿美国地图向他们展示时,在说明我们的人口增长和疆域扩张的情况时,商人们对我围拥有如此之大的,可供他们帝国销售的市场,感到十分的高兴。”

1786年1月,山茂召因对中美贸易的贡献被美国任命为驻广州领事,山茂召一任5年,此间,不仅有几百吨的大商船前往中国,连一些几十吨的小船也载着有限的货物驶向广州,在通往中同的航线上,美国商船绵延不断,成为一大奇观。美国商船多次来广州的成功贸易,吸引了更多的美国商人投资这一贸易,波士顿商人竞发行每股300美元的大额对华贸易股票。

1793年2月,山茂召踏上了第4次中国之旅。11月2日,山茂召一行从孟买顺利到达了广州,但是次年3月他乘坐“华盛顿号”返航时,肝病恶化,客死返航途中,时年39岁,从而结束了他10年问往返中美的辉煌贸易生涯。而此时,中美海上贸易已经迅速超过荷兰、丹麦、法国,仅次于英国,排在世界的第二位。

由于当时中国对外贸易窗口,只剩下广州一地通商,所以,广州成了成功与繁荣的代名同,令没能来中国的美国人艳羡不已。因此,很多美国城镇就以“广州”(Canton)命名,而显其时尚。据说,美同的第一个“广州”,出现于1789年的乌萨诸塞州东部诸福克县的广州镇。后来,义有了俄亥俄州东北部的“广州”,它是美国最大的“广州”。美国学者乔治·斯蒂华特在一本研究美国地名的著作中曾提到:当时,在美国23个州里,都有以广州命名的城镇或乡村。与“广州”大热相反的是,大清最有学问“一代硕学”阮元在当两广总督时,于清嘉庆二十二年(1817年)编著《广州通志》,竟然还把美国说成是“在非洲境内”。

美国山寨中国的地名

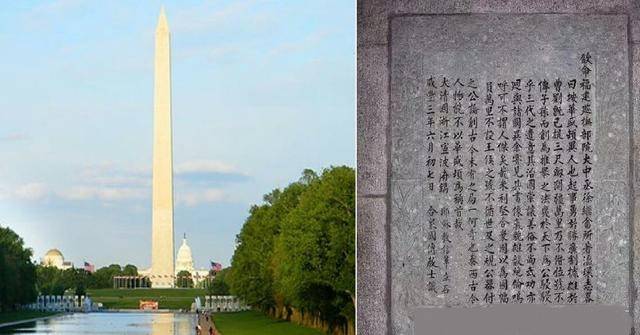

藏在方尖碑里的里程碑

现在到美国旅游的人,都少不了到华盛顿转一转。但很少有人注意到华盛顿纪念碑即著名的方尖碑里还有一段中国故事。此碑高169.045米,碑内有50层铁梯,也设有70秒到顶端的高速电梯,在纪念碑内墙镶嵌着188块由私人、团体及全球各地捐赠的纪念石,其中就镶嵌有一块中文石碑,碑高1.6米,宽1.2米,它是“中国皇后号”首航中国70年后,于清咸丰三年(1853年)由中国漂洋过海,赠予美国,作为送给华盛顿纪念碑的特殊礼品。

华盛顿纪念碑和纪念碑上镶嵌的中文碑

需要指出的是,此碑并非大清政府所送,碑文落款:“大清国浙江宁波府镌,耶稣教信辈立石,合众国传教士识。”这位刻石的宁波知府,名叫毕永绍,上任不到一年,就离职了。碑文正文是由美国传教士丁韪良推荐,它来自曾任福建巡抚的徐继畲所著《瀛环志略》。此书初刻于道光二十八( 1848年),后来被清廷查禁了。徐继畲是中国最早的“美国通”,他第一次把华盛顿介绍到了中国:“华盛顿,异人也。起事勇于胜、广,割据雄于曹、刘。既已提三尺剑,开疆万里,乃不僭位号,不传子孙,而创为推举之法,几于天下为公,骎骎乎三代之遗意。其治国崇让善俗,不尚武功,亦迥与诸国异”、“呜呼,可不谓人杰矣哉!米利坚合众国以为围,幅员万里,不设王侯之号,不循世及之规,公器付之公论,创古今未有之局,一何奇也!泰丙古今人物,能不以华盛顿为称首哉!”这两段赞美华盛顿话,通过立石刻碑,送到美国,也让美国人第一次知道了中国还有人如此赞美美国领袖。

如果我们细想一下,徐继畲的《瀛环志略》,仅比魏源六十卷本《海国图志》晚了1年。但在“制夷”与“开眼向洋”的方向上,则大有不同,而比之托克维尔的1840年完成《论美国的民主》仅晚了8年。

神宗万历时,葡萄牙殖民者继续在澳门扩展其势力,来澳门者多至万余人。神宗即位后,即向澳门的葡萄牙商船抽取舶税。每年可得税银二万余两。葡人居住澳门,每年贿赠明朝官吏银五百两,其后转归官府,形成地租。明廷因有利可得,遂听任澳门被葡人租占。广东居民则掀起了反侵略的斗争。

一五八一年(万历九年),西班牙国王兼为葡萄牙国王,葡萄牙事实上被西班牙所兼并,又与荷兰殖民者发生冲突。一六○一年,派出战舰两艘,装备大炮,驶入澳门港外,自称与中国通贡市。葡方记载说,葡人曾拘捕并处死荷兰人多人。《明史·和兰传》说,明税使李道召其首领入广州城游一月,未敢奏闻。一六○三年,又有荷兰船舰炮击澳门,焚掠商船。次年,荷兰遣使求贡市,未获允准,派军舰来攻,在澎湖海上遇明朝福建水师,退走。荷兰遂转向漳州求通贸易,并进而侵占台湾岛,在台湾“筑室耕田,久留不去”。(《明史·和兰传》)一六○五年,葡人借口防备荷兰来袭,不得中国允准,即在澳门修筑炮台等工事,以图长久占据。

一五七四年,葡萄牙的耶稣会士范礼安等传教士四十一人,曾自葡来澳门,企图进入中国内地传教,未获允准。一六○六年,范礼安病死澳门。意大利籍的耶稣会士郭若静遂在澳门西北隔海的小岛青州建筑墙高六、七丈的耶稣会礼拜堂。犹如堡垒,作为传教的据点。香山知县张大猷请毁去墙垣,不成。香山居民遂携带竿矛,冲入青州岛,将教堂焚毁。当时传说郭若静将据地称王。澳门中国居民纷纷迁往广州。广州城内戒严,澳门商业贸易停顿。葡萄牙殖民者居住澳门,生活需用均靠当地居民供给。青州教堂事件发生后,葡萄牙殖民者被迫派遣代表去广州,陈述传说虚诳,又向官吏行贿,以平息事态。(冯承钧译费赖之《入华耶稣会士列传》)次年,番禺举人卢廷龙入京会试,上疏请驱逐澳门番人出居浪白外海,就船贸易,交还壕境澳故地。明廷因“事亦难行”,予以搁置。自一五九八年起任广东总督的戴耀,因见有宝货之利,对葡人多有纵容,遇事或佯禁而阴许。一六一○年,江西万安人张鸣岗接替戴耀,继任两广总督。一六一四年上疏陈述澳门事,说:“有谓宜剿除者,有谓宜移之浪白外洋就船贸易者,顾兵难轻动。”他认为:“壕境在香山内地,官军环海而守,彼日食所需,咸仰于我,一怀异志,我即制其死命”,“似不如申明约束,内不许一奸阑出,外不许一倭阑入,无启衅,无弛防,相安无患之为愈也。”(《明史·佛郎机传》)疏上,被明廷采纳。张鸣岗书中所说“外不许一倭阑入”,是指葡人役使倭奴,引起明朝的注意。同年,两广制定“海道禁约”,在香山县刻石立碑,内列禁畜养倭奴,禁买人口,禁兵船骗饷(舶税),禁接买私货,禁擅自兴作房屋亭舍,如有违犯,即行治罪(康熙《香山县志》)。此后,又在澳门附近的雍陌设参将,领兵千人扎营驻守。

澳门被葡人租占后,不仅成为商业贸易的基地,也还是欧洲传教士来华传教的前站。一五七九年,意大利传教士罗明坚来澳门,学习中国语文,次年,去广州,向两广总督馈赠礼物。一五八二年,又获准去肇庆传教。一五九○年回国。意大利贵族出身的传教士利玛窦曾同罗明坚在肇庆传教,苦学中国语文。一五八九年移居韶州,以后又到过南京、北京与南昌等地。一五九六年,被教廷任命为耶稣会在华会长。一六○一年,偕同西班牙传教士庞迪我再次到达北京,向明神宗贡呈珠嵌十字架、自鸣钟及《万国图志》,得神宗嘉赏,获准留住京师。利玛窦研习中国儒学,得以与明朝官员和士大夫交往。撰述天文、数学、地理、语言学等方面的著述多种,为在中国传播西方的科学知识作出了贡献。一六一○年病死于北京。意大利传教士龙华民继任耶稣会在华会长。

万历时,先后来中国的西方传教士还有葡萄牙人麦安东、孟三德、费奇观、罗如望、李玛诺,意大利人石方西、熊三拔等。他们在中国都用汉语姓名,以便交往。一五八三年,利玛窦在广东肇庆,开始接收中国信徒一人。一六○三年,各地的中国教徒有五百人。一六一七年多至一万三千人。明朝末年,发展到三万八千余人。元代景教徒多是色目人和蒙古人,正式奉教的汉人,史不多见。明神宗万历时,耶稣会士经澳门来内地传教,天主教才在汉族居民中传播。

内容简介:

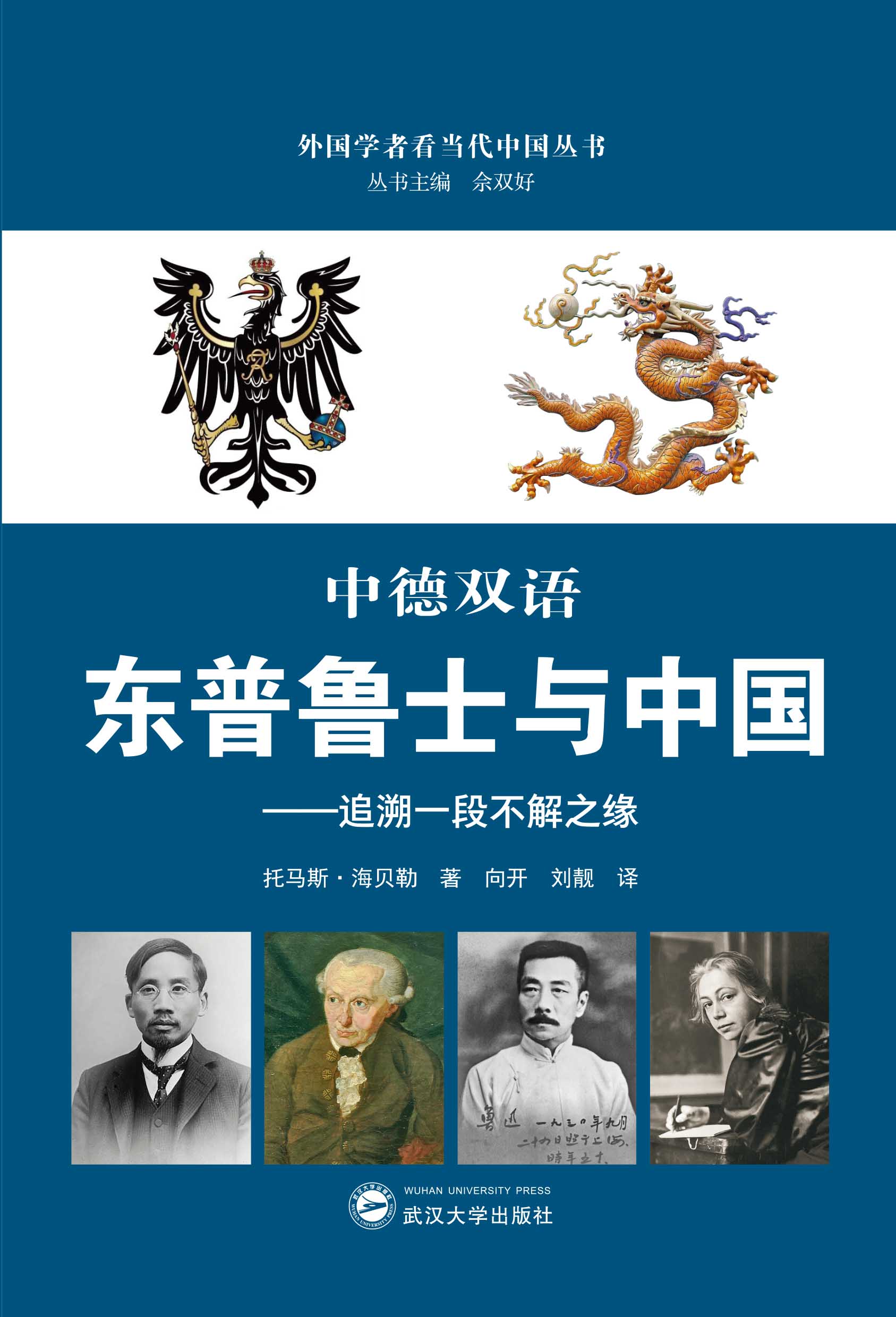

托马斯·海贝勒教授撰写的《东普鲁士与中国——追溯一段不解之缘》一书以东普鲁士与中国的深远关系为切入点,紧密结合了笔者的个人经历与职业背景,多层次、多角度地展示了一段至今仍未受到足够重视,未足够曝光的历史,寄望以这种方式丰富东普鲁士的记忆文化。 全书内容嵌在传记式的家族记忆框架里,读者可由此窥探笔者同中国、同东普鲁士之间的渊源,进而了解在探究这一主题过程中笔者的个人追求、兴趣和希冀。书中涉及大量具体的记忆形象和他(它)们与中国的联系,既包括与中国相关的人物,如中国研究学者、高级军官、外交官、传教士、建筑师,也包括出生在东普鲁士的思想家、科学家、艺术家、作家和诗人对中国产生的影响,还有那些研究解读他们思想精神的中国人,以及当地犹太人逃亡中国的历史等。海贝勒教授的追根溯源早已不囿于某个家族,而是立足中德双向视角,成功展现了一段延续至今,层次丰富的地区交往史。本书不涉及政治倾向性内容。

作者序:

如果作为研究中国的学者就东普鲁士与中国的关系撰文,绝不纯粹出于历史研究的学术兴趣,母亲家族与东普鲁士的渊源是我人生和身份的一部分,尽管我并不是在那里看到这个世界的第一缕光亮。母亲对东普鲁士的记忆深深烙印在我的脑海里,强化了我对自己这一层身份的认同,下文对此还将详述。

家族记忆是记忆文化的组成部分,在一个家族里它以这样的形式世代传承,影响着族人们的世界观和个人行为。(因萨尔茨堡新教流亡者身份而)遭人排挤的体验,祖父为了认识更广阔的世界冲出东普鲁士村庄那一方局促天地的决然之举,还有东普鲁士人对东部(与其接壤各国)依然保有的真挚坦率等等,都是这份家族记忆和认知储备的一部分,只是这样的东普鲁士仅留存在某些人的记忆里,他们要么曾经与此有所关联或者尚有关联,要么在那里出生,又或是探究到其家族与东普鲁士之间的渊源。

撰写此书是为了追忆这个曾经的德国东部省份以及当地人民为中德关系所作出的贡献,但同时这也是对德国乃至欧洲“集体记忆”的一次记念。对历史事件和人物,对文化、艺术、科学、哲学、政治及经济各领域演进过程的回忆,都是记忆文化和集体记忆的一部分。记忆文化则有利于群体与身份意识的创建。

全书以东普鲁士与中国的深远关系为切入点,将笔者的个人经历与职业背景紧密结合在一起。

全书共分九章,导言之后的第二至第四章主要涉及以下内容:首先是作为家族记忆文化一部分的家族东普鲁士背景(埃本罗德与施洛斯伯格)和家族在东普鲁士的生活史;其次是我对2017年前往埃本罗德和施洛斯伯格(东普鲁士)的寻根之旅的一些思考;然后将讲述我的中国之路、我的职业和在中国最初接触到的那些与东普鲁士或普鲁士有关的人与事。第五章探讨的是东普鲁士与中国之间的关系以及究竟是什么将它们联系了起来,这里将谈到普鲁士的亚洲政策、腓特烈大帝的中国情结、德国留在中国的“遗产”(亦或说德国镇压义和团运动及殖民青岛所犯下的“罪行”更为合适?)以及东普鲁士王宫之内所谓“中国热”的意义。这一章还将特别关注纳粹主义带来的灾难,它迫使大量原本生活在东普鲁士的犹太人在条件允许的情况下逃往上海,也导致中国传奇元帅朱德之女朱敏被拘禁于东普鲁士的一所集中营,这两个事件都是我前文所界定的“伦理记忆文化”的重要组成部分。第六章主要讲述东普鲁士作为德国汉学发源地的问题和东普鲁士在华传教士的活动。

对思想“先贤”康德和赫尔德及其与中国的渊源,以及他们对现代中国和中国形象的形成发展所产生的影响本书也将专章论述(第七章)。最后在第八章将谈及一系列具有代表性的东普鲁士名人,包括自然科学家、作家、政治理论家、艺术家以及商人,他们当中有历史人物,但也不乏出生在东普鲁士,却并没有在那里成长的当代名人。本章提到的历史名人有天文学家、数学家尼古拉·哥白尼,数学家、物理学家克里斯蒂安·哥德巴赫,大卫·希尔伯特,赫尔曼·闵可夫斯基和阿诺德·索末菲,女版画家、雕塑家凯绥·珂勒惠支,女政治理论家汉娜·阿伦特,女革命家王安娜,还有出生于东普鲁士的共产国际代表亚瑟·埃韦特和亚瑟·伊尔纳(别名理查德·施塔尔曼)及其在中国的活动,以色列女政治家、作家利亚·拉宾,外交家阿瑟·齐默尔曼也在此列;当代名人则包括建筑师福尔克温·玛格,雕塑家、装置艺术家胡拜图斯·凡·登·高兹,电子音乐的先锋人物、“橘梦乐团”创始人埃德加·福乐斯以及美国传奇蓝调摇滚乐队“荒原狼”主唱约阿希姆·弗里茨·克劳雷达特(约翰·凯)等。出现在本书中的还有海因里希·冯·克莱斯特和托马斯·曼的东普鲁士岁月,著名的尼达艺术家之村,以及多位在中国曾经或依然被关注研究(接受)的东普鲁士名人,他们当中有同中国有生意往来的商贾,也有二战中既在东普鲁士又在中国抗日战场参战的苏联元帅。部分苏联军队在东普鲁士的表现一定程度上与其1945年在中国东北的所作所为相似,这一切分别存留在德国和中国民众的集体记忆里,或许正是这些使许多中国人在面对东普鲁士平民的悲剧时多少有些感同身受。

本书并不着力探究普鲁士与中国交往的历史,对此学者们已有著述,这里更多关注的是与那个曾经属于德国,如今分属俄罗斯、波兰和立陶宛的省份,以及与此相关的记忆形象和他(它)们与中国的缘分,既包括与中国有联系的人物、中国问题学者、高级军官、外交官、传教士、建筑师,也包括出生在东普鲁士的思想家、科学家、艺术家、作家和诗人对中国产生的影响,还有那些研究解读他们思想精神的中国人,以及当地犹太人逃亡中国的历史等。本书无意全面探究所有这些联系,对笔者而言关键是对这些记忆形象的收录整理,不拘泥于细节,本来写作初衷就是以勾勒轮廓框架为先,勘明趋势与特征,并非还原事件经过。全书内容嵌在传记式的家族记忆框架里,读者可由此窥探笔者同中国、同东普鲁士之间的渊源,进而了解在探究这一主题过程中笔者的个人追求、兴趣和希冀,这些传记性内容见于本书第二章,第三章则是在此框架下对“故乡”概念的简短反思——探讨究竟何为“故乡”。总之,撰写这本书是一次尝试,尝试记录东普鲁士乃至德国的一段历史,一段至今仍未受到足够重视,未足够曝光的历史,寄望以这种方式去丰富东普鲁士的记忆文化。

东普鲁士在其历史上既是一个多民族地区,也是一个移民地区。条顿骑士团(亦称德意志骑士团)东征前,西波罗的海沿岸地区生活着古普鲁士人。在骑士团间或野蛮的殖民过程中,来自德意志帝国的拓荒者不断涌入,此外还有斯堪的纳维亚人、瑞士人、波兰人、俄罗斯人、捷克人、法国人和受洗的立陶宛人,他们与当地原住民聚居融合,14世纪又有不少马祖里人、立陶宛人和鲁提尼人迁居于此。随着15世纪条顿骑士团历经一系列损失惨重的战役走向没落,来自波兰、俄国和立陶宛的移民在此安家落户。伴随着宗教改革运动,欧洲第一个新教国家普鲁士公国建立,更广泛的宗教自由吸引了整个欧洲的新教和加尔文教派信徒,他们不仅来自德意志帝国,还从波兰、立陶宛、荷兰、法国(胡格诺教派信徒)、苏格兰、俄国、奥匈帝国迁徙而来,甚至还有主要由俄国而来的犹太人。

17世纪塔塔尔族人的袭扰和1709年至1711年间泛滥的鼠疫造成东普鲁士全境人口锐减,于是普鲁士国王着力推动瑞士加尔文派信徒以及萨尔兹堡的新教流亡者来本国定居,这两大群体中的大部分人都是熟练工匠。此举造成东普鲁士居民来源复杂多样,使建立德语教育机构和使用德语授课成为促进这些移民群体统一与融合的手段,这个目标遂成为腓特烈·威廉一世1713年引入普通义务教育的原因之一。

无论是当地非德意志的原生民族,还是来自四面八方的移民,都为东普鲁士增添了新的元素,对它产生了影响,进而在这片土地上留下各自的印迹,为其发展和多元化贡献了自己的力量。此外,在东普鲁士的历史上,该地区始终与波兰、俄国和波罗的海诸国保持着紧密的关系和深入的交流。对此阿明·缪勒-斯塔尔是这样说的:交织在一起的关系网“层层叠叠,密密实实”,在造就多元文化精英方面功不可没。

自西方历史上著名的旅游书《马可·波罗游记》诞生以后,西方与中国的往来就日渐频繁: 从15世纪末起,中国的瓷器在欧洲大受欢迎,紧接着是青铜器、漆器、象牙雕刻、绘画及家具,中国的茶叶和丝绸也成了欧洲市场上的紧俏商品。数以千计的冒险家、士兵、传教士、海员及学者,当然人数最多的是商人,来到中国。之后将无数艺术珍品带回欧洲,瞬间席卷交易市场,而各家旧大陆博物馆都得以极大地丰富了藏品,可惜它们并未对藏品质量进行筛选。这些被带回的艺术品大多被卖给了一些精致讲究的享乐主义者,而不是艺术家或艺术研究者。 由于仍缺乏对中国艺术的研究,商人购买时并不在意作品的艺术性,是否极具异域风情才是他们的评判标准。

19世纪,东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格在环游世界的旅行之后,在一次聚会与深谙艺术的同好们交流中,迸发灵感: 他计划收集到尽可能丰富的研究资料,整理归类现有的珍贵图片,在客观描述规模宏大的文献资料以外,对原作给出一些自己的评论,来还原一个较为完整的中国艺术史。

奥斯卡·明斯特伯格(Oskar Münsterberg)出生于但泽(现属波兰)的一个犹太人家庭,父亲莫里茨·明斯特伯格是一位商人,母亲安娜·伯恩哈迪是画家。父母的职业对他后来的发展道路有着极其深远的影响。明斯特伯格分别于慕尼黑和弗赖堡修习国民经济学和艺术史,从弗莱堡大学毕业后,他前往德国首都柏林,于1906年成为《德国民族报》总编。

三年后他转战莱比锡,就职成为一家出版社的社长。1912年,他重返柏林,主持哈格尔伯格出版社的主要工作。 在此期间,明斯特伯格曾多次因公来到东亚,对当地的人文产生浓厚兴趣并出版了一系列相关书籍。

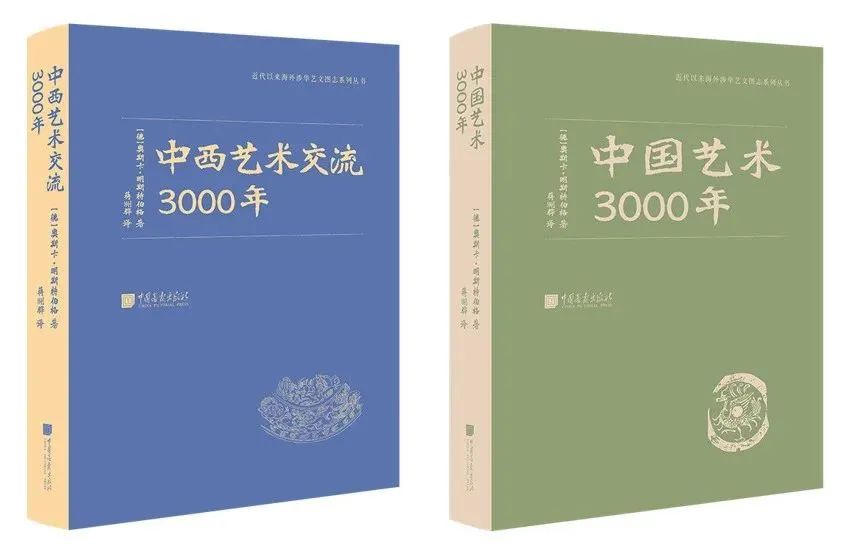

第一部巨著《日本艺术史》(第一卷)于1904年问世,至1907年为止共出版三卷。 1895年发表论文《中国的改革——东亚历史政治与国民经济研究》,为他对中国艺术史的研究打下了坚实的基础,1910—1912年间,他的第二部煌煌巨著《中国艺术史》出版了。

《中国艺术史》是19世纪德国东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格的力作,系统阐释了中国辉煌博大的艺术史。 原著涵盖了从石器时代至清代的中国古代建筑、雕塑、绘画、青铜器、陶瓷、手工艺品等内容,共收录1034幅彩色图版及黑白插图和照片,每幅图片均详述器物名称、尺寸、收藏者信息等。

原著为德文版,分为两卷,分别于1910年、1912 年首次出版。两卷内容各有侧重。第一卷收录321幅黑白图版和15幅彩色图版,从历史的纵向发展,即从新石器时代至清末,诠释了中国艺术风格演化的逻辑和特质;作者又以佛教传入中国为分界线,通过中外古代石刻、青铜器、陶器、绘画、雕塑等作品,呈现了中西方三千年来在艺术上的对话交流。

第二卷分为建筑艺术和工艺美术两大部分,收录675幅黑白图版和23幅彩色图版,涵盖了中国古代建筑、青铜器、陶瓷、宝石制品、印刷品、织物、漆器与木器、琉璃、珐琅、犀角、玳瑁、琥珀、象牙等器物近1200件,通过艺术作品本身所展现的审美趣味,厘清中国艺术的发展脉络。

因原著两卷在内容上各有侧重,且论述角度不同,本次出版在保留原书完整内容的基础上,对编辑体例进行了调整,将原著两卷分别以《中西艺术交流3000年》和《中国艺术3000年》为名,单独成册出版。

在19世纪初,这部作品尝试系统地阐述中国艺术语言及其表现形式的发展历史,这在当时的学界应是史无前例的。 将其翻译、出版,对于促进学术研究和文化交流,以及了解和研究近代中国问题具有重要参考价值。

1873年轮船招商公局开局油画,图片来自招商局历史博物馆

唐廷枢(1832-1892),字建时,号景星,1832年5月19日出生于广东省香山县唐家村(今珠海市唐家湾镇)。香山自南宋始设县,主要地域包括今广东省中山市、珠海市和澳门特别行政区,是粤港澳大湾区的重要组成部分。香山县历史悠久,自古以来就是人杰地灵的滨海地区。19世纪以来,沐近代化风气之先,香山造就了一批与近代中国社会变迁息息相关的历史人物群体,他们在不同的领域为中国近现代化做出了重要贡献,形成了香山独特的历史人文遗产。唐宝臣家族的唐廷枢就是其中的重要代表人物。唐廷枢先后在澳门、香港马礼逊学校接受西式教育,后在香港政府、上海江海关担任翻译,接着在英商怡和洋行担任买办。受李鸿章赏识,他于1873年开始担任轮船招商局总办,不久又创办开平矿务局并任总办。唐廷枢是近代中国重要历史人物之一,是较早接受西式教育的中国人,近代著名买办,洋务运动的代表人物之一,更是洋务派实业家,中国民族保险、铁路机车、水泥工业之父。

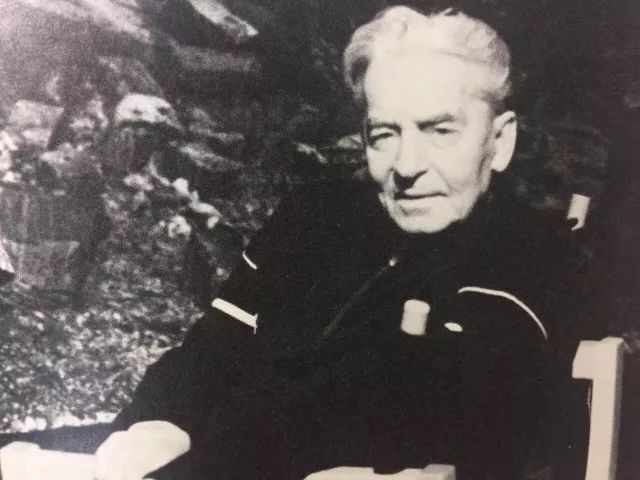

唐廷枢肖像,图片来自《怡和洋行:175周年纪念特刊》

澳港求学之路:接受西式教育

唐廷枢的父亲唐宝臣(字广善,号宝臣,1799-1864)早年是澳门的雇员,为了让自己的儿子有好的前程,他将三个儿子唐廷桂(唐廷植一名为讹传)、唐廷枢和唐廷庚先后送入马礼逊学校(Morrison Education School)就读。1839年,唐宝臣的长子、唐廷枢之兄唐廷桂进入澳门马礼逊学校,分入第一班,与容闳同班;次子唐廷枢于1841年进入该校,分入第二班。1842年11月,澳门马礼逊学校迁往香港,唐廷桂和唐廷枢及同乡容闳、黄胜、黄宽随同前往。1843年,唐宝臣的三子、唐廷枢之弟唐廷庚进入香港马礼逊学校,分入第三班。

澳门马礼逊学堂,图片来自《中国第一所新式学堂:马礼逊学堂》

马礼逊学校为适应中国青年的需求,实行中英双语教学。因此,唐廷枢进入学校后,一方面学习汉语语言和中国传统文化知识,另一方面将更多的时间和精力花费在学习英语语言和近代西学知识上。唐廷枢英语水平提升的同时,还较系统地接受了西方近代先进的科学技术教育,使得他对近代科技和工业等有了初步了解和认识。随着知识的不断积累,唐廷枢逐渐成长为既懂中学又谙西学的近代新式人才。这些为其将来投身和开创中国工商业事业储备了知识。中国近代洋务运动风云人物丁日昌曾夸奖他“于各国情形以及洋文洋语罔不周知”。唐廷枢如此受赞,离不开他在马礼逊学校的学习。

港沪工作实践:从词典专家到著名买办

1849年,香港马礼逊学校停办,唐廷枢进入理雅各(James Legge,1815-1897)主持的香港伦敦传道学校(The London Missionary Society School)继续学习。1850年,他离开学校,利用自己的英语优势进入香港政府担任英语翻译。1851年,他在香港巡理厅当上一名翻译,1853年升任为正翻译,1856年代理香港大审院华人正翻译。比香港开埠晚一年的上海,开埠后得以快速发展,并逐渐成为中外商贸和文化交流的中心之一,吸引了国内外众多人才。1857年,唐廷枢离开香港前往上海,担任江海关(上海海关)副大写,1859年升任正大写及总翻译之职,1861年离开。唐廷枢这十年从事的都是英语翻译工作,这种英语知识的实践,极大地提升了他的英语应用能力。怡和洋行代理惠代尔(J. M. Whittall)称赞他“英文写得非常漂亮”,怡和洋行经理机昔(W. Keswick)称其“英文是这样地精通”,琼记洋行的费伦(R. I. Fearon)则说他“说起英语来就像一个英国人”。

1850年前后香港维多利亚港,图片来自网络

唐廷枢在学习和工作的过程中,逐渐意识到英语在晚清社会尤其是中外商贸中的重要性,并萌生了利用自己的英语优势编纂汉英词典的想法。于是,他在兄长唐廷桂和弟弟唐廷庚的协助下,编纂了汉英词典《英语集全》。《英语集全》如实地记录了19世纪中国和西方社会的若干现象,反映了中国传统社会和西方现代社会在物质、精神和文化方面的异同,是中西兼容的文化文本。它是中国现存最早的以“英语”命名的双语词典,也是中国人编纂的早期汉英词典中规模最大最完整的。

《英語集全》,图片来自澳门科技大学图书馆

唐廷枢离开江海关后,开始在长江流域代理怡和洋行生意。由于其出色的商业表现,1863年,他成为上海怡和洋行买办,直至1873年离开。唐廷枢任买办期间,为怡和洋行经理钱款、收购丝茶、办理航运、运销米盐等。此外,他也不断扩大自己的经营活动,附股洋行公司,任公正、北清轮船公司华籍董事,参与创办上海丝业、茶业公所和洋药局并任董事,同时也是公益机构辅元堂、清节堂、仁济堂、元济堂、格致书院等的董事。十年买办生涯是唐廷枢人生的重要组成部分。这些为他以后开创中国民族工商业奠定了扎实的经济、技术和管理基础。他担任怡和洋行买办期间不卑不亢,身怀爱国忧国之心,且具有战略眼光,以致怡和洋行在其纪念册中盛赞道:“唐廷枢既爱国,又着眼于世界”。买办生涯是唐廷枢人生的重要组成部分,尤其是促进了他的思想观念的转变。而这种思想转变正是促使其从洋行买办向民族资本家过渡的重要思想基础。

晚清上海怡和洋行大楼,图片来自开滦博物馆

担任轮船招商局总办:开创中国商业事业

随着唐廷枢事业的发展,他的地位日渐提高,逐渐成为上海地区有影响力的人物。为了促进初创即陷入经营危机的轮船招商局的发展,李鸿章于1873年札委唐廷枢为轮船招商局总办。他称赞唐廷枢“贸易有年,声望素着,经理极熟,是以禀请进局,以固商情”。

招商局前任总办朱其昂,虽精通沙船运营,但对新式轮船管理和经营十分生疏,又坚持“漕粮为重,兼揽客货”的经营方针,半年后出现亏损,致使招商局陷入困境。唐廷枢上任后立即将“承运漕粮为主、并兼揽客货”的运营方针更改为“揽载为第一义,运漕为第二义”,重新拟定《轮船招商章程》。1877年,美国旗昌轮船公司因竞争激烈决定出售。唐廷枢、徐润、盛宣怀力主并购,在沈葆桢、李鸿章的支持下以222万两将其收购。这是中国企业第一宗外企收购案,开启了中国航运业的新篇章。李鸿章赞其“实为开办洋务四十年来最得手文字”。

1877年轮船招商局收购美国旗昌轮船公司,图片来自招商局历史博物馆

1878年,英国太古、怡和等外国轮船公司因恶性降价竞争损失惨重,而招商局在唐廷枢的妥善经营管理以及官方的扶持下,非但没有被击垮,实力反而得到增强。因此,他们不得不向唐廷枢示好,愿与招商局达成协议,三方签订了“齐价合同”。这意味着唐廷枢经过多方努力,在一定程度上击败了外轮对手,为招商局赢得了宝贵的发展空间。招商局后又分别于1884年、1893年和1897年与外轮公司签订“齐价合同”。期间,唐廷枢还拓展了招商局航线,创办了中国第一家民族保险公司等。

唐廷枢入主轮船招商局,创造性地运用外国资本主义的宝贵经验,吸收海内外资本,兼并外企收回利权,使得招商局成为首家与外资抗衡并赢得商战胜利的中国企业。这使轮船招商局的业务不断扩大、实力不断增强,在一定程度上促进了中国民族资本的发展,同时也促使唐廷枢自己由洋行买办向民族资本家转变。

创办开平矿务局:拉开中国工业近代化序幕

为了满足兵船及洋务企业对能源的需求,达到“富国强兵、以利民用”的目的,1876年,李鸿章委派唐廷枢带洋矿师前往直隶勘探煤铁矿。唐廷枢发现此地矿藏丰富,质地优良,在李鸿章的大力支持下于1878年创办了“开平矿务局”并任总办,直至1892年去世。

在创建煤铁矿方面,唐廷枢主张引进西方技术和管理制度,“仿其法,购其机,用其人”,从而构建自己的工业体系。在此指导思想下,唐廷枢高薪从英国聘请了工程技术人员,并购买了先进的机械设备。在他们的指导下,开平矿务局建设了第一个矿井唐山矿。唐山矿于1881年正式投产,当年产煤3600多吨,次年增至3.8万吨,1889年达24.7万吨。唐山矿是我国第一座机械化煤矿。随着产煤量的不断增长,一定程度上满足了洋务企业的能源需求,同时也打击了外煤市场。

1881年开平矿务局唐山矿,图片来自开滦博物馆

唐廷枢在勘察开平煤矿之初,为了方便煤炭运输,提出了修筑铁路的计划,但因清政府顽固派的强烈反对而搁浅。为了增加煤炭运输量,降低运输成本,唐廷枢毅然计划修建铁路。为了减少阻力,他将铁路缩短,仅修建从唐山矿至胥各庄一段,并且特别声明只修建以骡马为牵引动力的“快车马路”。几经周折,清政府勉强允许修建“唐胥铁路”。1881年5月,唐山至胥各庄的铁路开工兴建,6月开始铺轨,11月工程告竣,共耗银11万两。唐胥铁路是中国人出资修建的第一条标准轨距铁路,虽然其长度仅有9.3公里,但这是中国铁路的源头,是一个伟大创举。1888年8月,唐胥铁路展修至天津即“唐津铁路”。直隶总督李鸿章乘坐火车从天津到唐山,出席唐津铁路通车典礼。他对这条铁路极为赞赏:“平稳坚实,桥梁车栈均属合法,计程二百六十里,只走一个半时辰,快利为轮船所不及。”

1888年10月9日,唐廷枢陪同李鸿章视察唐津铁路(前排左起:伍廷芳(左一)、唐廷枢(左二)、周馥(左三)、李鸿章(左四)),图片来自开滦博物馆

唐廷枢在创建、经营唐山煤矿期间,除了引进西方技术外,还引进外国资本主义经营企业的经验,创建了一套近代企业管理规章制度,制定了《开平矿务总局条规》等一系列规章制度。后又于1887年开凿林西煤矿,1888年组建开平运输船队,1890年创办唐山细绵土厂(水泥厂),还在天津、上海、香港等地修建码头、煤栈等。唐廷枢出色的领导使得开平矿务局取得了巨大成功,不仅促进了唐山的工业化进程和唐山城市的建设和发展,而且促进了中国工业近代化的进程。1892年,唐廷枢病逝于天津,享年61岁。第二天,上海英文报纸《北华捷报》发表讣告:“他的一生,标志着中国历史上的一个时代……他的去世,对外国人和中国人,都是一大损失。” 英国一矿务、铁路及商务专刊缅怀唐廷枢生平,称其为“中国铁路之先驱。其生平无须立碑纪念,盖其劳绩尤以铁路为甚,始终与唐景星一名相随”。“他的付出比任何同胞要多。他敏锐过人,精力充沛,见识远大,中国同胞和欧洲人均表深切怀念”。

开拓创新:中国近代工商业先驱

唐廷枢的一生短暂而激荡,创造了中国多个第一:中国企业第一次并购外企——轮船招商局并购美国旗昌轮船公司,创办中国第一家民族保险公司——保险招商局,创建中国内地第一座机械化煤矿——开平煤矿,修建中国第一条铁路——唐胥铁路,创制中国第一台蒸汽机车——龙号机车,创办中国第一家铁路机车修理厂——胥各庄修理厂,创办中国内地第一家水泥厂——唐山细绵土厂,编纂中国现存最早的以“英语”命名的汉英词典《英语集全》……无怪乎唐廷枢被世人誉为“中国近代工商业先驱”。

唐廷枢除了工商业事业外,他还热衷公益慈善事业,担任徐润创办的仁济医院的董事,是辅元堂、清节堂、仁济堂、元济堂的董事,还参与创办广肇公所等慈善机构。他还重视教育,支持创办英华学馆、资助容闳主持的第一批留美幼童计划、参与创办格致书院并任董事等。

留美幼童在上海轮船招商局门前合影,图片来自开滦博物馆

唐廷枢身处的晚清社会,正是中国内忧外患、风雨飘摇、倍受侵略的时代。为了实现中华民族的独立和富强,他毅然辞去了外资企业的“高薪厚职",义无反顾地承担了实业救国的重任,与李鸿章、曾国藩、张之洞等中国近代重要人物一道担当了时代先锋,为中国之崛起贡献自己的力量。唐廷枢为人正直、勤奋,重商趋利而又忠心报国,坚守传统却又力求开拓,是集爱国、务实、创新、开放于一身的中国近代新式人物的典型代表。而这正是香山文化的内涵,也是新时代粤港澳大湾区建设和国家发展的精神所在。

本文作者:澳门科技大学唐廷枢研究中心 何宁宇、李梓杰

特约审校:唐越

参考文献:

[1]汪敬虞. 唐廷枢研究. 北京:中国社会科学出版社,1983.

[2]胡海建.论唐廷枢买办生涯的两重性.益阳师专学报,2002(第4期):62-65.

[3]陈绛.唐廷枢与轮船招商局.近代史研究,1990(第2期):31-64.

[4]阎永增.唐廷枢与开平煤矿事略.唐山师范学院学报,1999(第4期):19-23.

[5]张富强.唐廷枢与近代民族企业.社会科学战线,1988(第3期):165-174.

[6]施其乐撰; 袁琴,何宁宇译.中国近代工商业先驱——唐氏兄弟之青年时代. 唐廷枢研究, 2020(第1辑):104-127.

[7]何宁宇.唐廷枢的英语观. 唐廷枢研究, 2020(第1辑):65-84.

|

从中国开始放映电影到中华人民共和国成立的50多年时间中,美国电影迅速取代了欧洲电影在中国市场的垄断地位,好莱坞影片占中国年放映影片总量的80%以上,每年平均获得经济利润大约为600万美元。好莱坞电影对中国的政治、经济、文化和社会风尚产生了重要影响。中国政府、中国电影业和知识分子与好莱坞电影之间形成了复杂的冲突和依存关系。好莱坞在中国电影市场上的垄断地位直到1950年代以后才告一段落。而1990年代以后好莱坞在中国的重新进入,必将成为我们不能回避的政治、经济、文化现象。 关键词:中国电影史 好莱坞电影 电影经济 电影社会学 1896年电影首次在中国放映,距离卢米埃尔兄弟在巴黎首次公开放映电影还不到一年。从那以后的50年里,大量美国电影被贩运来中国分销到各地。在这50年中,中国各地影院上映的片目中,美国片占到了80~85%。作为20世纪中国的一道重要的文化景观,好莱坞对中国社会影响深远。早在30年代就有人说过,好莱坞已经“取代了传教士、教育家、炮舰、商人和英语文学,成为中国学习西方工业社会文化和生活方式的最为重要途径” 。的确,好莱坞的意义从来都不限于文化消费领域,它不仅通过票房收入和电影胶片、拍摄/放映设备的出口对中国经济产生了直接的冲击,同时,它还是促销美国产品的重要手段。美国商务部的一位官员曾明白指出,电影的影响使一些国家对美国商品的需求量增加了 。好莱坞称雄世界与美国经济利益在全球扩张之间的正比关系已经被许多学者的研究所证明。但是,到目前为止,还没有人对好莱坞在20世纪中国所起的作用做过深入系统的研究 。本文在大量原始资料的基础上,试图对中美两国在二十世纪前半期的电影姻缘做一个初步描述。它对基本史实的侧重和量化的研究方法可能会进一步激发学界对这一问题的兴趣,同时也为将来的深入研究奠定实证基础。 引言 鉴于美国电影在1950年前中国电影市场的绝对优势和霸主地位,研究中国电影史就不能不谈好莱坞。到目前为止,有关中国电影的研究比较集中在制片、甚至主要是创作方面,不仅电影经济学历来被忽视,而且与市场相关的发行与放映更是很少被关注。实际上,电影从来都不仅仅是一种艺术活动,而是一种经济活动。电影是通过市场进入社会的。研究电影就必须研究电影经济,研究电影经济就必须研究的有市场,研究电影市场就必须研究发行放映。对美国电影与中国的研究也同样如此。因此。我们的研究不妨被看作是一个纠偏的努力。即便从制片角度考虑问题,我们也不应忘记,中国本土电影的叙事策略、影像风格以及主题倾向,都在某种程度上是受到好莱坞的影响或者应对好莱坞的强势而发展出来的。因此,了解中国电影传统,必须理解好莱坞在中国的传播和影响。 过去几十年,有关美国电影的研究著述可谓汗牛充栋,但中外学者大都是从“内涵”而非“外延”的角度来研究好莱坞的。研究的重点都局限在好莱坞本身的发展史,各影像流派的兴衰,大导演大明星的创作生涯,以及这一切同美国大文化背景之间的关联。近年来,电影史家开始把眼光转向美国以外,从外延的层面上审视美国电影。正如电影史学家露丝•瓦西(Ruth Vasey)所指出的,由于好莱坞的海外市场收入多达其总收入的35%,美国制片人和编创人员从一开始就不能不顾及到美国以外的观众对他们的产品的反应。这样,不同国家、地区和文化的欣赏趣味和好恶取舍反过来也对美国电影的情节设计、人物塑造、影像风格及文化价值都有深刻影响 。换句话说,引入海外市场这一维度有助于更为充分地理解美国电影,并且将会矫正传统电影史中一贯只偏重电影制作而忽视发行、放映的倾向 。目前,这种全球视角的研究正方兴未艾。克蕾斯婷•汤普生(Kristin Thompson)、露丝•瓦西、托马斯H. 古拜克(Thomas H. Guback)和凯瑞•塞格瑞(Kerry Segrave)等人的开拓性研究勾勒了美国电影在全球市场中的发行情况;大卫•W•伊伍德(David W. Ellwood)、比尔•格兰瑟姆(Bill Grantham)、薇朵丽雅•格拉齐亚(Victoria de Grazia)、伊恩•贾维(Ian Jarvie)等人则微观地解剖了一些“案例”,具体研究了美国电影在特定地区或国家,如欧洲,南美,加拿大的发行情况。这些著作提供了某些启发,帮助本文深入研究好莱坞电影在中国的传播。 当然,本文中使用的“好莱坞”一词远不限于它的地理含义,而是意味着美国的电影工业。当19世纪末第一批美国电影在中国放映时,好莱坞还是一个偏僻小镇。只是到了20世纪20年代初,美国电影工业兼并整合,重新布局,并将制片系统搬到南加州之后,好莱坞才一跃成为电影城,并且成为整个美国电影业的象征。从这个意义上说,本文标题把1897年和好莱坞相提并论只是一种习惯性的使用而已。 好莱坞进入中国 在1895年12月28日卢米埃尔兄弟在巴黎的“盛大咖啡馆”首次公开放映记录短片不到一年之后,即1896年8月11日,电影这一发明就在上海徐园这一娱乐中心的游艺杂耍节目中被介绍给中国观众了。最先把电影引入中国的并不是美国人而是欧洲人,欧洲人对中国电影市场的统治地位一直持续到第一次世界大战爆发。 早在1899年,一个名叫加伦•白克(Galen Bocca)的西班牙人就开始在上海的几家茶馆、餐厅和娱乐中心放映电影。后来他把这些放映设备盘给了朋友安东尼奥•雷玛斯(Antonio Ramos)。雷玛斯是个商界高手,他很快就扩大了运营规模,还把电影放映从其它娱乐活动中独立出来。1908年他修建了可容250人的虹口大戏院,这是中国修建的第一座专门电影院。接下来,他又修建了更为精致的维多利亚影戏院,这是当时全中国最豪华的电影院。同时,英国人、法国人、意大利人、日本人、葡萄牙人,还有俄国人,都争着在中国电影市场中分得一杯羹。当雷玛斯将中国影戏院、万国、恩派亚等数家影院并入他的院线同时,一个名叫郝思倍(S. G. Hertzberg)的葡籍俄人则创建了爱普庐影戏院。还有早在1905年就已开始电影发行活动的意大利侨民恩里科•劳罗(Enrico Lauro),也改建了一家旧戏院,并将之命名为上海大戏院,放映电影 。这股建电影院的热潮不止局限在上海,也波及全国各地。美国驻汕头领事C. L.威廉斯(C. L. Williams)在1911年的一份报告中就曾提到,中国几乎每一个港口城市都以有一个电影院为荣,而很多口岸城市都有五、六个电影院之多。但是所有这些电影院都为欧洲人所掌控 。 欧洲人中又以法国人势力最大。虽然他们并没有大量介入影院、院线领域,但法国百代公司等却垄断了影片供应。从留声机到电影胶片,法国百代公司如同在整个亚洲一样,提供了对华的完整的链条业务,他们在加尔各答、孟买、香港、天津和上海都设有办事处。首映电影,每500米胶片,法国人的平均要价为500元 (民国旧币),相当于当时的211.5美元。第二轮片子租价则为400元,第三轮降为300元。电影租金要预先支付,由片主从租借人的押金中扣除。虽然美国人在亚洲也有负责租售其电影的代理处,设在菲律宾的马尼拉 。但当时在中国流行的美国电影,大部分也都是由法国人发行的二手货 。 美国电影在中国的出现应该是在1897年7月。新泽西州枫林市的詹姆士•里卡顿(James Ricalto)在上海天华茶园以及几处休闲公园放映了爱迪生的影片,当时里卡顿放映的短片非常受中国人欢迎,它们在天华茶园持续放映了10 个晚上,门票从铜钱10文到50文不等 。当时放映的影片包括《俄国皇帝游历法京巴里府》(《巴黎》)、《罗依弗拉地方长蛇跳舞》、《马铎尼铎(马德里)名都街市》、《西班牙跳舞》、《骑马大道》、《印度人执棍跳舞》、《骡马困难之状》、《和兰大女子笑柄》等等。有趣的是,这些最早的美国影片中,已经采纳了中国素材,其中的《罗依弗拉地方长蛇跳舞》是根据1889年巴黎博览会上中国丝带舞改编的。而本片的编舞洛依•福乐(Loie Fuller)也承认他是从中获得灵感的 。里卡顿的电影放映还导致了中国早期影评和电影报刊杂志业的诞生。到目前为止,已知最早的中文影评是《观美国影戏记》,发表于1897年9月5日的《游戏报》上。在文中,作者详细描述了他观看里卡顿的电影放映时的所见所闻。这是第一篇介绍美国电影的中文文章,其中关于里卡顿放映电影的资料信息极富价值: ……近有美国电光影戏,制同影灯,而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉,偕友人往奇园观焉。座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;又一影,一女子在盆中洗浴……又一影,一人灭烛就寝,为地瘪虫所扰,掀被而起捉得之,置于虎子中,状态令人发笑;又一影,一人变弄戏法,以巨毯盖一女子,及揭毯而女子不见;再一盖之,而女子仍在其中矣!种种诡异,不可名状。最奇且多者,莫如赛走自行车:一人自东而来,一人自西而来,迎头一碰,一人先跌于地,一人急往扶之,亦与俱跌。霎时无数自行车麕集,彼此相撞,一一皆跌,观者皆拍掌狂笑。忽跌者皆起,各乘其车而沓。又一为火车轮,电卷风驰,满屋震眩,如是数转,车轮乍停,车上坐客蜂拥而下,左右东西,分头各散,男女纷错,老少异状,不下数百人,观者方目给不暇,一瞬而灭。又一为法国演武,其校场之辽阔、兵将之众多、队伍之齐整、军容之严肃,令人凛凛生威。又一为美国之马路,电灯高烛,马车来往如游龙,道旁行人纷纷如织,观者至此几疑身入其中,无不眉为之飞,色为之舞。忽灯光一明,万象俱灭。其他尚多,不能悉记,洵奇观也!观毕,因叹曰,天地之间,千变万化,如蜃楼海市,与过影何以异?自电法既创,开古今未有之奇,泄造物无穷之秘。如影戏者,数万里在咫尺,不必求缩地之方,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像,乍隐乍现,人生真梦幻泡影耳,皆可作如是观 。 从文中可知,这些影片显然有一部分是在美国制作的,比如《骑马大道》;而其他影片则可能来自欧洲。其中反映火车进站的片子估计就是卢米埃尔兄弟那部世界闻名的早期作品。显然,美国电影商人在中国的早期活动包括发行和放映欧洲影片。 初期,美国人在角逐中国电影市场的过程中落后于欧洲人。表面原因是由于租借或购买美国电影通常会比法国片贵,而且美国电影当时也不十分适合中国人的口味 。然而更深层的原因还是因为美国人早期并不十分热衷于投资中国市场。美国当时驻上海的副总领事纳尔逊•特鲁勒•詹森(Nelson Trusler Johnson)就说过:“美国电影在中国受欢迎应不成问题,但目前值不值得投资开辟这个市场,与那些更根深叶茂的竞争对手抢生意,却是另外一个问题。” 而且,在第一次世界大战以前,与在全球竞争中具有强劲资本优势的法国电影业相比,美国电影的产业规模还相当弱小。直到第一次世界大战切断了欧洲电影来源,并极大地削弱了欧洲人的主导地位,美国才有机会乘虚而入,后来居上。 美国人虽然在中国的放映和发行方面落后于欧洲,但在生产领域领却领先一步。1909年,美国人本杰门•布拉斯基(Benjamin Brodsky)就来到中国,创办了一家电影制片公司——中国电影公司,并计划以中国民间故事为题材,雇佣本土人才摄制发行电影。他用10万美元资金兴建了一个摄影棚、一个工作车间,在香港拍摄了《偷烧鸭》和《庄子试妻》。他曾在美国公映过几部他与中国摄影师Lum Chung*合作完成的电影 。布拉斯基虽非第一个来中国拍电影的外国人,但他的努力促进了中国早期电影制作的发展。首先,与其他多数外国电影生产商不同,他雇佣本土人才,参与其电影拍摄的中国人有机会学习制作电影的技能;其次,他的中国电影公司后来转给了另外两个美国人T. H.萨弗(T. H. Suffert)和A.依什尔(A.Yiesel),而他们最终又将公司委托给了中国人张石川(1890-1954)等人,这些人后来成为了中国电影工业的领袖。因此,如果提到中国最早的长片电影制作,我们就不不能不提到布拉斯基的中国电影公司 。 当然,中国最早尝试电影摄制要早于中国电影公司。1905年,任庆泰在北京的照相馆用胶片拍摄了由京剧名角谭鑫培主演的京剧《定军山》。但任庆泰的照相馆在一场神秘的大火之后关闭了。大部分发表于民国时期的关于中国早期电影的历史文献,都很少提到任庆泰和他对电影摄制的尝试,而一般都将中国电影摄制的开端追溯到布拉斯基的中国电影公司。后来中国电影史研究对任庆泰的重新发现、并将中国电影制作前溯到1905年,似乎与1949年后中国的民族主义意识不无关系 。 总之,从第一次世界大战在欧洲打响的时候开始,美国电影就开始全面进军中国市场,到战争结束时,好莱坞已经取代欧洲,后来居上。用一句美国外交官当时的话说,“现在中国上演的电影已经几乎全是美国片了。” 一项资料显示,美国出口到中国的胶片从1913年的189,740英尺(包括已摄制的胶片和没有曝光的原胶片)增加到1918年的323,454英尺。一战过后,到1925年则达到了5,912,656英尺(价值151,577美元)。这些数据表明,就在这段时期,美国对中国的输出总额从1913年的2100万美元剧增到1926年的9400万美元。而从比例上看,1913年美国对中国的电影出口额仅为美国出口总额的0.04%,而1925年就增加到了0.16% 。 从1921年开始,好莱坞的环球电影公司一马当先,其它公司也纷纷效仿,都在中国设立办事处推销电影。例如华纳兄弟在上海和天津设立了办事处,派拉蒙在香港、上海和天津设立了办事处。这些办事处与当地的审查官打交道,搜集有关中国电影市场的资料,将美国电影上映的情况反馈给纽约总部,监督中国影院执行合约,处理利润分成等。由于中国政府限制资金外流,好莱坞在中国的办事处也用赚来的钱从事投资房地产和股票 。 通常这些办事处的经理都是美国人或具有欧洲背景的人,但职员基本是中国人种,包括美国华裔和从美国回来的留学生。他们编写剧情摘要,电影翻译成中文。同时还在电影宣传、监督当地影院履约放映电影等方面发挥着重要作用。显然,他们对中美两种文化、语言的精通是好莱坞在中国成功的关键。实际上,中国观众对美国电影的体验是通过这一层中介实现的。正如刘禾在对跨文化交流的研究中所发现,翻译是这个过程中的关键环节,正是由于这一环节,异种文化才得以被消化理解 。某些美国电影的中文片名就很能说明翻译过程也即是重新阐释影片意义的过程。 1933年,电影《银锁》(The Silver Cord)(导演约翰•克伦威尔,John Cromwell)被引入中国。这部电影主要讲述了一个年轻人努力摆脱其母亲专制,追求独立的故事。很显然,这样的主题不符合中国传统所强调的孝顺观念。即使在叛逆精神很强的五四文学传统中,通常也只是攻击以父亲形象为代表的父权制度。而母亲形象一直都作为慈爱、无私的象征而被推崇。因此,如果这部电影不加以包装和处理其票房风险难以预测。为了解决潜在的文化冲突,雷电华(RKO)电影公司驻中国代表用了一句中国习语作这部影片的标题:“可怜天下父母心。”于是,这个母亲凡事大包大揽,对儿子生活横加干涉竟被化解为一种苦心孤诣,淡化了原电影的叛逆锋芒,使之与中国的道德准则更加接近。 在另一个例子中,环球电影公司的《后街》(导演约翰•M•斯塔尔,John M. Stahl,1932)发行时采用的中文片名是《芳华虚度》。电影原本讲述一个三角恋爱的故事,其中一名男子持续了长达30年的婚外恋。中文片名强调“虚度青春”,将观众的同情心引向女主角,并暗示了一种电影原本没有的道德判断 。虽然没有具体证据显示影片的不同中文译名是否导致票房收入上的差异,但这些例子足以说明这些办事处在中国观众接受美国电影过程中的重要性,并且表明他们在跨国文化传播中相当重视接受者的接受能动性。 好莱坞不仅在中国发行放映,而且也在中国拍摄制作电影。由于复杂的历史和文化原因,有关中国或以中国为主题的电影一直很受好莱坞制片人的青睐。到30年代这类影片的数目更是大幅度增加,各电影公司纷纷派剧组成员到中国来拍摄外景。其中最引人注目的是米高梅电影公司(MGM)来中国为《大地》(另译为《净土》,The Good Earth)(导演西德尼•弗兰克林,Sidney Franklin,1937)一片拍外景。这部影片是根据赛珍珠(Pearl Buck)获普利策奖同名小说改编而成。MGM 三易导演,历时四年,最终这部影片夺得了1937年的奥斯卡奖。其后,不少电影公司也投入到摄制中国片的热潮中。环球电影公司制作了《东方即西方》(East Is West)(导演蒙他•贝尔,Monta Bell,1930),派拉蒙公司制作了《上海快车》(Shanghai Express)(导演约瑟夫•冯•斯登堡,Josef von Sternberg,1932)和《将军死于黎明》(General Died at Dawn)(导演刘易斯•迈尔斯通,Lewis Milestone,1936),哥伦比亚电影公司(Columbia)发行了《颜将军之苦茶》(也译作《颜将军的伤心茶》,另译为《中国风云》,The Bitter Tea of General Yen)(导演弗兰克•卡普拉,Frank Capra, 1933),华纳兄弟制作了《中国煤油灯》(Oil for the Lamp of China)(导演莫文•莱罗依,Mervyn LeRoy,1935)和《上海西部》(West of Shanghai)(导演约翰•法瑞,John Farrow,1937)。这只是不完全的几个例子,此外还有无数以美国唐人街为背景拍摄的电影,以及“付满洲博士”(Dr. Fu Manchu)、查理•陈(Charlie Chan)系列电影。换一个角度来说,美国观众对中国片的兴趣也间接地推动了好莱坞向中国的扩张,而这一扩张既包括电影成品、胶片、器材的输出,也包括拍摄活动 。 需要指出的是,尽管故事片是本文的讨论重点,但它们只是好莱坞在中国经营的一小部分。根据1934年的一个调查,故事片只占到美国向中国出口电影的一半。而另一半是由短片、记录片和新闻影片构成的 。所以,这里的许多数据也包括故事长片以外的影片。此外,好莱坞不仅大量出口成品影片,还出口了大量的电影胶片和器材。中国的三大外国电影胶片提供商中有两个来自美国,分别是柯达公司(Kodak)和杜邦公司(Doupont)。另一个是德国的矮克发公司(Agfa)。从当时的报道中可以窥见他们之间的竞争非常激烈。柯达公司当时不惜花费巨资款待中国电影公司的主管人员,搞好关系 。1937年,当明星电影公司处于财政困境时,柯达和矮克发公司都表示希望通过购买该公司股票来承担该公司的债务 。同时,中国使用的音像器材多数也由美国制造商提供,其中西电公司(West Electric Company)和美国无线电公司(R.C.A.)是两大主要经销商,垄断了中国的音像器材市场 。在广州,美国西电公司将音像器材租赁给当地电影院,收取巨额租金。电影院要支付昂贵的器材维修费,经常不堪重负 。 美国的资本也在中国电影业中发挥了作用。曾经有人说中国电影业是唯一一个不依靠外资的行业,这一说法并不正确。和其它行业一样,中国电影业同样与外资分不开。但如果仅仅将美国资金流入中国看作是对本土电影行业的威胁,这也过于简单 。最新的研究显示,中国的制片商有时也会通过美国的华裔中介,运用美国资金为他们自己的利益服务。 好莱坞在中国的数据资料分析 尽管中外学者都承认好莱坞对中国影业的巨大影响,但至今为止,没有人对美国向中国输出的故事片的数目做过深入具体的调查。因为这项工作十分困难,需要大量的原始资料和长期积累,搜集本已不易,而搜集到的资料又常常零星分散,且往往互相矛盾,需要进行对比鉴别。我们通过大量的资料收集、分析、统计,获得了可能从来没有被公布的一些重要数据。尽管这些数据可能仍然并不完整和完全准确,但是却可能为将来的研究工作将提供必要的基础。 有关美国电影向中国出口的数目,20世纪20年代的估算主要是根据1926年孔雀公司(Peacock Motion Picture Corporation)董事长理查德•帕特森(Richard Patterson Jr.)的一个谈话。在那个谈话里,他提到1926年有450部外国电影在中国放映,其中90%是美国摄制的,即400部左右。而另一份材料显示,同年好莱坞八大公司的影片总产量是449部。按照这个数据,在中国放映的美国影片数量相当于八大公司年出品的90%左右 。 30年代的资料相对丰富一些。根据上海英租界公部局电影审查机构的统计,1930年在中国发行的美国电影不下540部 。而南京国民政府电影检查委员会在统计中称,1934年有412部外国电影在中国放映,其中有364部来自美国,占进口影片的88%。这个364的数字与好莱坞那一年生产的长故事片总数目基本一致。这个数字再次说明,从20到30年代,好莱坞出品的百分之八九十的影片都会在中国得到发行放映 。这个比例数字有很多旁证。1935年的一个资料就很说明问题: 1935年 在中国发行的电影数额 在美国生产的电影数额 米高梅 47 47 从上表可知,美国向中国输出的电影数额与好莱坞的年产量非常接近。在中国实际放映的美国电影总量还略多于好莱坞的年产量,这是由于一些旧片也在循环放映,例如表格中的“其他21部”就是如此。同样的规律也体现在1936年5月的一个数据资料中,上海当月放映的45部电影中有40部来自美国。根据这些资料可以推测美国向中国年输出电影总量在350到400左右 。 在1937年到1945年之间,因为爆发了抗日战争和太平洋战争,美国电影在中国的市场波动很大。所以,我们缺乏这一时期可靠而完整的数据。战后,美国电影卷土重来。根据电影史学家汪朝光的研究,战争结束后的1948年1月,上海放映了21部美国电影 。假设这个数据具有代表性,那么当年的美国电影在中国的发行量应该在252部左右,但这个数字实际上超过了好莱坞当年制作的电影数目总和 。形成这种情况的原因跟战争期间的影片积压有关。正是由于这个缘故,1946年有881部美国影片在中国上映,1947年393部,1949年142部。将这些数据同好莱坞在这相应四年里的确切产量相比,显然,40年代美国电影在中国的发行数目大大超过了美国本土电影的生产数目 。1949年美国电影发行数量因为中国内战和政局变化而明显下跌。 从目前掌握的数据来看,20世纪上半期,美国在中国平均每年发行电影在350部以上。1910和1920年代,发行量十分接近这个平均水平,但那时大部分是短片。30年代大部分年份的发行量跟这个平均数相当。但30年代的数据收集只包括长片,没有包括短片。1937年到1945年期间,由于中国正在进行抗日战争,数据显示美国出口到中国的电影数目在急剧下降。战后,美国输出电影的数目波动明显,从1946年的881部下降到1949年的142部。但是,和30年代一样,战后的影片发行数据没有包括短片和新闻影片。 在分析上述统计数据时,有几点因素需要考虑: 首先,这些数据都是从上海、天津和广州等大城市搜集得到。美国电影在中国的主要发行渠道集中在不到十个大城市。这些大城市构成了二次发行网络的中枢。从现在查阅的全国各地电影市场报告看,美国电影在大城市以外的地区放映很有限。即便偶尔有美国电影在内地放映,数量上也很有限,影响上也远不如国产电影大 。 其次,好莱坞每年向中国出口的影片量极其不稳定,并受到许多意外事件的影响。比如,它同中国片商频繁发生的冲突和对立,导致了电影院周期性地联合起来抵制美国电影。反过来,好莱坞有时也会切断对中国影院的电影供应,以抗议它在中国所遭遇到的所谓“不公平”待遇。此外,为了惩罚一些好莱坞制片厂拒不服从中国官方规定,或不按照要求删剪其影片,中国政府也经常采取拒检的办法,使其影片不能在中国发行。遇有这些情况,美国电影对中国的输出数量就会出现浮动。 第三,一些其它政治或自然环境因素也对影片进口发生影响,比如美日外交冲突,使好莱坞决定收缩它在远东地区的营业规模。另外,中国货币发生贬值,导致进口影片加价,好莱坞利润降低,也会削减它的输出量。1936年底美国船员罢工,大批货物、包括影片在港口滞留。有时,甚至恶劣的气候都会造成美国电影输出下降。因此,对美国电影输入中国的数量统计几乎不可能绝对精确 。 而计算好莱坞在中国所获得的利润则更难了。从社会环境看,20世纪前半叶的中国,战争频繁、社会动荡,带来许多市场变数,因此,很难找到具有典型性、能够反映整体情况的数据资料。从空间角度看,军阀割据和政治分裂使得不同地区的经济条件和税收政策差异很大。这反过来导致票房收入和电影发行费用上也有不同。除了向中央政府缴纳关税、进口税,外国电影发行商还要向地方政府机构交付各种费用。以上海为例,光是电影审查机构就有三个,法租界,英租界,还有国民党政府,都对电影施行检查,并收取审查费。从时间角度看,中国政府对外国电影在不同时期都采用了不同的税收政策。例如,在20年代外国电影无需交纳审查费用,但1931年以后必须支付每500英尺胶片20元的电检费。同样,外国进口电影的关税也从20年代的5% 增加到30年代的10%,这还不包括国家和地方政府征收的娱乐税。 30年代后期,美国驻华大使克莱伦斯•高思(Clarence Gauss)抗议中国海关压制代表好莱坞八大制片厂利益的中国电影贸易商会(The Board of Film Trade),征收“二次进口税”。在他写给海关的抗议信中,高思引证了这八大制片厂提供的陈述材料,以说明好莱坞在中国的利润很低,不应该征收二次征税: 按照电影发行商的阐述,如果考虑到关税和其他费用如租金、发行费等的总开销,我们不难理解,即便能够盈利,最后所得的利润也是微乎其微的。他们还认为此刻并没有到缴纳更多关税的地步,特别是当前的对抗导致了他们的生意在急剧萎缩 。 米高梅电影公司在为高思准备的材料里提到几个具体例子。其中之一是一部叫做《石榴裙下》(Petticoat Fever)(导演乔治•费兹里斯,George Fitzmaurice,1936)的电影。本片于1936年4月25日从纽约运到中国,在31个地区放映,进账8483.85美元,其中791.83美元用于向中国缴纳关税,占到了公司利润的10%。再除去其他费用,包括交给电影制造商的租赁费、宣传费、检查费、保险费、海运费、发行费、保护费和库存费,公司最后所得的利润微乎其微。哥伦比亚公司的例子是电影《人言可畏》(The Whole Town’s Talking)(导演约翰•福特,John Ford,1935),放映35轮,进账5400.00美元,其中539.54美元或者说总收入的10%作了进口税。雷电华公司的《午夜之星》(Star of Midnight)(导演斯蒂芬•罗波特,Stephen Roberts,1935),放映27轮,进账6517.95美元,其中778.43美元上缴关税。派拉蒙公司的《黄粱一梦》Thirty Day Princess(导演马里恩•格林,Marion Gering,1934),进账9373美元,向中国上缴738.62美元关税。最后,环球公司的《安第斯山风暴》(Storm over the Andes)(导演克里斯蒂•卡巴纳,Christy Cabanne,1935)进账6407.36美元,华纳兄弟公司的《敞篷餐厅》(Ceiling Zero)(导演霍华德•霍克斯,Howard Hawks,1936)进账6443美元,两个公司都缴纳了占到收入10%的税收。当然,这些数据是八大公司为证明他们在中国牟利甚微、抗议强加在他们身上的税收而准备的,因此,这里的盈利估算可能是极端保守的。如果以这里的数据作基础,平均每部影片净盈利大约在8000美元。再把这个数字乘以年均进口量的350或400部,那么好莱坞每年从影片出口一项就从中国获得利润280万到320万美元。 当时的国民政府中央电影检查委员会的主任罗刚则估计,好莱坞在中国所获利润每年应该达到1000万美元 。其它还有许多数据往往介于这两个估价之间。例如,当时的中国海关估计美国电影发行商获取的纯利润为每部影片1200到30000美元之间,即平均每部15,000美元,这是好莱坞制片公司驻华代表所提供的数据的两倍 。根据上述数据,如果采用中美双方数字的简单平均数,好莱坞在中国的利润大概为每年600万美元左右。而一份20年代的数据显示,从1915年前后到20年代中期这10年,美国电影平均利润每年超过700万美元,这与每年600万美元的估计大致相近 。同时,这个估计也与1935年一份资料反映的情况一致。这份资料显示,好莱坞的中国销售代表从1934年的利润中拿出100万美元汇回美国 。而我们知道,按照民国政府的政策限定,外商的外汇外流额不得超过其总利润的15% 。这也就是说,100万美元反映了好莱坞至少有660万美元的总收入。这既对应了海关的估算,也与20年代的数据吻合,同时还与战后以及50年代初的统计资料基本一致 ,因此应该是相对恰当的数字。 美国影业行内人士也有一个估计认为,好莱坞通过海外发行和租赁,平均每年有8~9亿美元的收入。而中国在这个总收入中所占份额为1%,即每年800~900万美元 。中国电影史学家汪朝光的研究表明,从1945年到1950年期间,好莱坞每年单从上海获取的利润就有270万美元 。由于上海是美国电影在中国的最重要市场,并且它的票房收入占到全国总额的35~50%,通过上海的票房收入可以计算出全国的票房收入应在每年540万到770万美元之间。考虑到一些市场波动和边际误差,所有这些数据都一致表明好莱坞在中国的平均年收入为600到700万美元。除非进一步的研究提供新的发现,这应当是从经济学维度评估好莱坞在中国的比较可靠的依据。 好莱坞在中国市场所面临的冲突 好莱坞进入中国市场,一直都面临各种来自市场内部的、来自政府的、来自社会的冲突。在这种冲突中,好莱坞积累了一系列处理危机、维护和扩大市场的机制和经验。 好莱坞与中国电影市场的冲突首先是与中国影院业的冲突。好莱坞在中国市场的回收主要是通过两种途径实现的,即分账制和包账制。分账是将票房收入由影院方面和发行方面按一定比例分享。而包账是由影院方面事先买断影片的版权和发行权。这样做的好处是院方在买断以后可以独享影片的全部利润。由于复杂的原因,抗战胜利以前好莱坞在中国一直没有介入影院经营。虽然米高梅公司曾经计划在上海建立影院,专门放映该公司的影片,但这一计划一直未能付诸实现。直到抗战胜利后,米高梅公司才在上海收购了大华电影院,使之成为中国第一家美属电影院。因而,通常美国电影发行商都是将他们的电影租给中国的影院老板,并跟他们分享票房收入。 好莱坞在票房收入上所占的百分比份额随着影院的不同而有差异,随着时间的变动而上下波动,这在很大程度上受市场供需制约。在多数情况下,票房收入分成在30%到70%之间。通常好莱坞各制片厂都跟特定的一家或多家影院每年签订一个合同。在合同期内,制片厂向影院提供一定数量的电影。而影院方面则有义务为这些影片安排足够的放映时间,一般是3到5天,但如果一部电影的上座率超过45%,影院则延长其放映时间。至于公关宣传和作广告费用则由影院负担。如果使用由制片方面提供的电影预告材料和海报等物资,影院还需另交租金 。由于条件苛刻,放映商宁愿一次性买断版权和发行权,以摆脱好莱坞的制约。所以,他们一旦有可能就会想办法摆脱分帐式协定 。 而从好莱坞的角度出发,分帐制使他们得以更方便地控制影院,在电影放映的类型、市场营销中的包装方式,以及分配给每部电影的放映时间等方面都掌握着主动。特别是他们的捆绑销售(block booking)更是采用“或者全部或者全无”的方式“欺负”放映商。正是由于这个原因,好莱坞很少选择包帐的运营方式。在少数情况下,中国影院方也曾买到版权和发行权,但一般是从好莱坞以外的独立电影制片人那里买到的。例如在1936年,一家中国影院的老板何挺然就花25000美元买断了查理•卓别林的电影《摩登时代》的发行权 。 总之,一方面好莱坞要依赖中国的放映商来实现其利润,另一方面中国放映商也靠好莱坞的片源作为生存的保障。这种双向依赖每每在冲突和对立中表现得越发突出。1936年,中华民国政府中央电影检查委员会决定,提高外国电影的审查费用。好莱坞向中国政府提出抗议,但无济于事。于是他们让影院主来分担费用。遭到后者拒绝后,好莱坞对中国实行影片禁运。僵局持续了4个月,双方都损失惨重。最终,好莱坞和中国影院方面达成妥协,分摊这部分新增的审查费用 。 好莱坞意识到,要维持其在中国的统治地位,各大制片厂必须加强协作。自从环球影业公司率先于1921年在上海创立办事处后,其他制片厂也相继在中国各大主要城市创办事务所或者雇佣销售/发行代表。随着业务上的开展,各公司都感觉到彼此间有协调行动的必要。于是成立了诸如美国片商协会(The American Film Exchange in China)、美商电影公会(The Film Board of Trade)等组织。一旦中国放映商不遵守与某一制片厂签订的“游戏规则”,其他制片厂也会联合拒绝向其提供电影,迫使影院方面对违约行为要慎之又慎。美商电影公会规定了电影的放映安排程序、每部电影的放映时日,有时甚至还规定电影票价 。为了保证这种控制,好莱坞也担心中国放映商之间结盟。抗战胜利后,国民政府将电影业大部作为敌产收归国有,政府控制下新成立的中央电影股份有限公司成为中国最大的电影供应商,并介入影片发行,同各影院签订协约。他们的做法对好莱坞的市场垄断构成了直接威胁。美国在华电影发行商向他们的纽约老板发电报,要求总部停止与中电交易。纽约方面也答应不与中电式的垄断集团继续交易 。 发行商和放映商都在追逐利润的最大化。所以只要有更大的赢利机会,发行商和放映商都会改变协议。1939年,根据沪光大戏院同米高梅公司签订的合约,这个二轮影院每年要放映一定数量的米高梅公司出产的电影。但这一年,该影院很幸运地获得中国热门电影《木兰从军》的放映权,这部电影在上海引起了轰动效应,并且因为持续满场,影院破例放映了一个多月。在这种情况下,沪光几乎毫不犹豫地就撤销了原放映计划中排给米高梅的电影,即便会引起纠纷也在所不惜。米高梅后来果然将沪光告上法庭,并向影院索赔6万元补偿金 。 尽管有这类矛盾,中国影院业仍然是好莱坞最重要的同盟。而中国的电影制作业却对好莱坞恨之入骨,因为它夺走了国产电影的观众,瓜分了电影市场并截取了中国制作商的利润。中国电影制作业的头面人物经常以民族主义的旗号猛烈抨击好莱坞,并同文化精英和政府联合,结成抵制好莱坞的联盟,以期弱化和动摇美国电影在中国的统治地位。正是他们或明或暗的策动和支持,美国人几次试图收购中国的一些电影厂和影院都未成功 。 如果说中国电影制作业反对好莱坞具有明显的经济利益动机,那么文化精英和政府官员对美国电影的敌意则主要是出于文化和政治动机。美国人的价值观和行为规范对20世纪中国人的影响已经潜移默化,深入到社会生活的各个方面。20世纪30年代,中国电影女演员黎灼灼同男朋友张翼分手,公开报道的原因就是认为张没有“白人”的浪漫 。这说明一种新的恋爱观和性道德准则已经在中国获得相当广泛的接受,否则她不可能这样来为其行为辩护。而美国电影在传播这些道德观和行为方式的过程中则起到了关键性的作用。在另外一个类似例子里,上海一个提供陪伴服务的公司在其广告中宣称,他们的姑娘既有梅蕙丝型的(Mae West,30年代性感明星)、也有珍•哈露型的(Jean Harlow,当时的美艳巨星)、还有克莱拉•宝(Clara Bow)这样的类型 。显然这些美国明星已成为大众心目中的女性偶像了,因为广告策划者已经假想读者都一定熟悉这些好莱坞影星的形体面貌。其实不光是女性美,中国人对于男性美的观念也被好莱坞重新塑造了。一本女性杂志发起的一个读者调查显示,最受其女性读者渴望的男人品质有二:健美和浪漫 。显然,这两者都不是中国传统社会里女性选择丈夫的最重要标准。现代中国妇女把这两点作为判断男性可爱与否与好莱坞的银幕形象影响显然有很大关系。正是针对好莱坞的这种文化价值观渗透,中国文化精英频频向当局人士呼吁,要对美国电影采取严格的限制措施 。美国电影中包含的个人主义价值观、个人自由、享乐主义态度与中国主流文化传统显然是相冲突的,甚至很容易成为中国主流文化的攻击目标 。 虽然当时的中国政府也同意这些文化精英的观点,认为好莱坞具有对中国传统道德结构的瓦解作用,但它的当务之急是限制好莱坞对中国造成的经济和政治上的损害。在经济层面,政府希望保护国产电影工业,使其能够在美国电影的阴影下存活并发展,并减少资产外流。在政治层面,国民党官方对美国电影里的辱华镜头和对话甚为反感。从某种意义上说,南京政权下的电影审查的起源与1930年那场抗议罗克(Harold Lloyd)辱华电影《不怕死》(Welcome Danger)的风潮有很大关系 。取缔《不怕死》主要是由国民党上海特别市政府在背后推波助澜,接下来则是中央政府行使职权,禁止辱华电影在中国上映。政府的电影检查委员会(National Film Censorship Committee)成立伊始就拿环球公司的《东方即西方》(East Is West)开刀。当时,中国驻芝加哥的外交官致函电检会,提醒国内电影审查人员注意该片的辱华性质。当影片报送南京审查时,电影检查委员会便未予通过,并禁止这部电影在中国放映。后来,环球公司删除了被认为有侮辱性质的场景和对话,才获发行放映许可 。类似的例子还有《上海快车》、《颜将军之苦茶》和《将军死与黎明》。因为《将军死与黎明》一片,派拉蒙公司在中国还遭到了全面禁映,直到公司屈服于中国审查人员的要求,不再发行该电影以后禁令才解除 。 但与此同时,国民党政府也期望同美国保持友好关系,希望获得美国在经济和政治上的支持。处于外交考虑,政府并没有对好莱坞采取激烈措施。也正因为如此,每当好莱坞在中国遇到麻烦时,美国政府都会出面帮助解决争端,以维护美国电影业的利益。而国民党政府多数情况下也会采取妥协立场。但战后中国的电影行业敦促政府采取保护性政策的呼声日益强烈,政府方面也被迫开始考虑采取一定程度的限制好莱坞的政策。但随着蒋介石政权的瓦解,国民政府的对外电影政策的面貌已经无从猜测了 。 好莱坞在中国的历史性断裂 1949年,随着国民党政权的瓦解,好莱坞在中国的帝国时代也结束了。尽管中国共产党没有立即在各大城市停映美国电影,但要求美国电影发行商自行审查,并禁止放映不利于新政权的电影。这意味着在中国放映的美国电影中不能有反苏、反共和夸耀美国军力的任何内容 。实际上,中共政权在1950年夏天以前并未放弃与美国改善关系的希望,所以也不愿因为与好莱坞对抗而使中美外交复杂化。当时的新闻媒体对于好莱坞电影的批评也比较温和,而且这些批评也往往并非来自政府的指示 。 但1950年6月朝鲜战争爆发后,中美关系急剧恶化,中共政府迅速调整了对美立场,包括开始施行制约好莱坞的政策。1950年7月,中央文化部发布《国外影片输入》、《电影新片领发上演执照》等五项有关电影的暂行办法,目的之一便是削弱好莱坞在中国的支配地位 。到1950年秋,批判美国文化、特别是美国电影的社论和文章几乎铺天盖地。这些文章或强调美国电影工业为华尔街的资本家所操控,或抨击好莱坞不惜牺牲艺术来迎合低级趣味,揭露好莱坞如何与美帝国主义沆瀣一气对中国实行经济盘剥。 从批判的内容来说,这时对好莱坞的批判与1949年以前似乎是一脉相承的,但批判方式却大不相同。国民党时期对好莱坞的批判仅限于知识分子精英圈子,而中国共产党领导下的批判则成为了轰轰烈烈的群众运动。政府有效地将观影活动政治化,从而成功地创造了一种社会氛围,将观看美国电影视为消极颓废、不思进取和缺乏爱国心的表现。这一切都体现了共产党后来执行文化政策的一种方式。 1950年前后,报刊杂志刊载了大量好莱坞影迷的忏悔录,纷纷指证美国电影对中国人民造成的伤害和损失。这些“忏悔”用个人经验来证明美国电影如何导致了精神蜕化。一篇名为《好莱坞电影看坏了好人》的文章讲述了一个叫吴正明的高中生沦为罪犯的故事。这篇文章说,吴迷恋美国电影,为模仿银幕上的英雄,他打扮得像一个牛仔,并效仿电影里的方式跟女孩调情,走向堕落 。在另一篇文章里,一个女影迷承认,每次看完美国电影,她都感到沮丧,因为银幕上的一切对她来说都不可企及,令她强烈感觉到生活的欠缺 。还有一个家庭妇女指责美国电影破坏了她的家庭。据她说,她以前的生活快乐和充实,但看了过多的美国电影后,感到银幕上的男人形象令自己的丈夫相形见绌,于是沉迷于美国人的生活方式之中,在服装、室内装饰和家具上奢侈消费,大大超出了她的经济能力。最后,她的丈夫由于不能忍受她不断的挑剔和唠叨而跟她离婚了 。 正是在在全国声讨好莱坞的浪潮下,许多电影院职工及其工会要求停映美国电影。迫于这种压力,在上海拥有米高梅公司电影独家发行权的首轮影院——大华影院,于1950年10月17日静悄悄地决定停映美国电影。巴黎影院几周后也采取了相同的但更大张旗鼓的行动。11月10日,他们的职工挂出了一条横幅,上面写着:“拒映美片。”职工们要求院方支持他们的行动,并且鼓动其他影院的同行采取类似行动。在他们带动下,确有几家电影院参与了这一联合抵制活动,但这些电影院大多是二轮影院,主要放映国产影片,所以他们的行动象征意义多于实际意义。但客观上起到了推波助澜的效果。由于越来越多的电影院或迫于政治压力,或基于爱国热情而加入联合抵制,代表40多家电影院的上海电影院同业公会在11月11日召开了紧急会议,决定属下所有的电影院停映美国电影。于是,好莱坞在中国几十年的历史终于告一段落 。 美国电影虽然停映了,但舆论声讨还在持续。新闻报纸和社论专栏中的批判文章和个人见证比比皆是。到1951年,还陆续出版了一些批判文章汇集,对好莱坞予以更为系统和详尽的批判。有一本集子的编者明确地说: 美帝国主义的电影,这一支侵略的队伍,在中国大陆上我们已经把它基本上歼灭了。可是在这个战场上,它用的是最恶毒的细菌武器,所以在敌人败溃之后,我们还要好好检查一下,有没有细菌藏在看不见的地方。要用显微镜照一照,都是什么样的细菌。 显然,禁映美国电影还只是开始,更重要的是还要随着中国进行的“社会主义改造”,中国还要彻底消除好莱坞“流毒”。 不过,尽管当时的主流舆论都只有一种“反美”声音,但一些美国电影的忠实影迷还是纷纷致信报社编辑,反对禁映好莱坞电影。有一封读者来信对禁映美片有理有据地提出了三点质疑:首先,如果排斥美国电影是基于它们造成的经济剥削,那么这一理由已经不再成立,因为1949年以后美国电影在中国的发行已经控制在中国发行商或放映商的手心,并且产生的利润也留在国内了。其次,并非所有的美国电影都像被指控的那样低劣。一些电影,比如《一曲难忘》(A Song to Remember)(导演查尔斯•维多,Charles Vidor, 1945),就具有较高的教育意义和艺术价值。因此,将所有美国电影全部取缔并不合理。第三,美国电影工业作为一个整体可能是被资本家操纵,为美帝国主义服务,但在好莱坞工作的大部分导演、编剧、演员和制片厂其他的工作人员都是正派的、爱好和平的,不分青红皂白地拒绝所有美国电影,对这些人是不公平的 。虽然类似这样的意见往往被汹涌澎湃的讨伐洪流所淹没,但这封信只是冰山一角,众多好莱坞影迷对这场运动还是感到不满。具有历史意味的是,大约50年以后,正担任中国共产党总书记的****在一次答记者问时也公开谈到,他40年代曾是好莱坞迷,当时看过的许多影片仍记忆犹新。他特别提到的一部电影便是《一曲难忘》。这也说明了好莱坞在中国经久不衰的影响力,也让人对1950年那场轰轰烈烈的抵制好莱坞运动的历史根源产生了更多的思考。 实际上,尽管在其后30年里,普通中国观众再也看不到美国电影了,但好莱坞并没有完全从中国销声匿迹。从50年代直到80年代初期,政府官员、学者以及电影摄制人员还是能够经常看到美国电影 。50年代开始电影生涯的女演员向梅曾在回忆中提到,她最喜欢的美国电影之一是《罗马假日》(Roman Holiday)(导演廉姆•华尔,William Wyler, 1953),并看过不下三遍 。这部电影完成于1953年,那时,好莱坞影片已经不能在中国公开放映了,但显然,像向梅这样的电影圈内人士还是能看到美国电影,而且还能够重复观看。这表明美国电影仍然在小范围内放映。此外,有关好莱坞的新闻报道和研究文章仍不时出现在公开刊物上。在这个意义上,美国电影并没有完全从大众的记忆中消失。 文化大革命的后期,特别是80年代后期,好莱坞开始逐渐在中国东山再起。《星球大战》、《超人》等科幻电影进入中国。特别是1994年开始,中国允许引进国外所谓“大片”分帐发行,尽管受到配额限制,但是,好莱坞的主流商业影片开始在中国大规模上映。若干好莱坞制片厂都恢复了在中国的办事处,等待时机卷土重来。随着中国加入世贸组织和来自好莱坞的压力,中国政府将进口影片的配额逐年增加,从10部增加到50部,这些进口影片占据了中国电影50%以上的市场份额。此外,美国电影的DVD光碟、特别是盗版光碟在中国也非常流行,加上电视台播放的好莱坞影片,这些都使好莱坞电影在中国形成了新的经济和文化现象。而如何面对好莱坞的进入,对于正在复苏的中国电影、正在改革的中国文化产业经济、正在重建的中国文化和正在转型的的中国政治,都是一种考验。而20世纪前半期的历史经验则为我们回应这种考验提供了历史的参照。 (尹鸿 萧志伟 来源:《世纪中国》 ) |

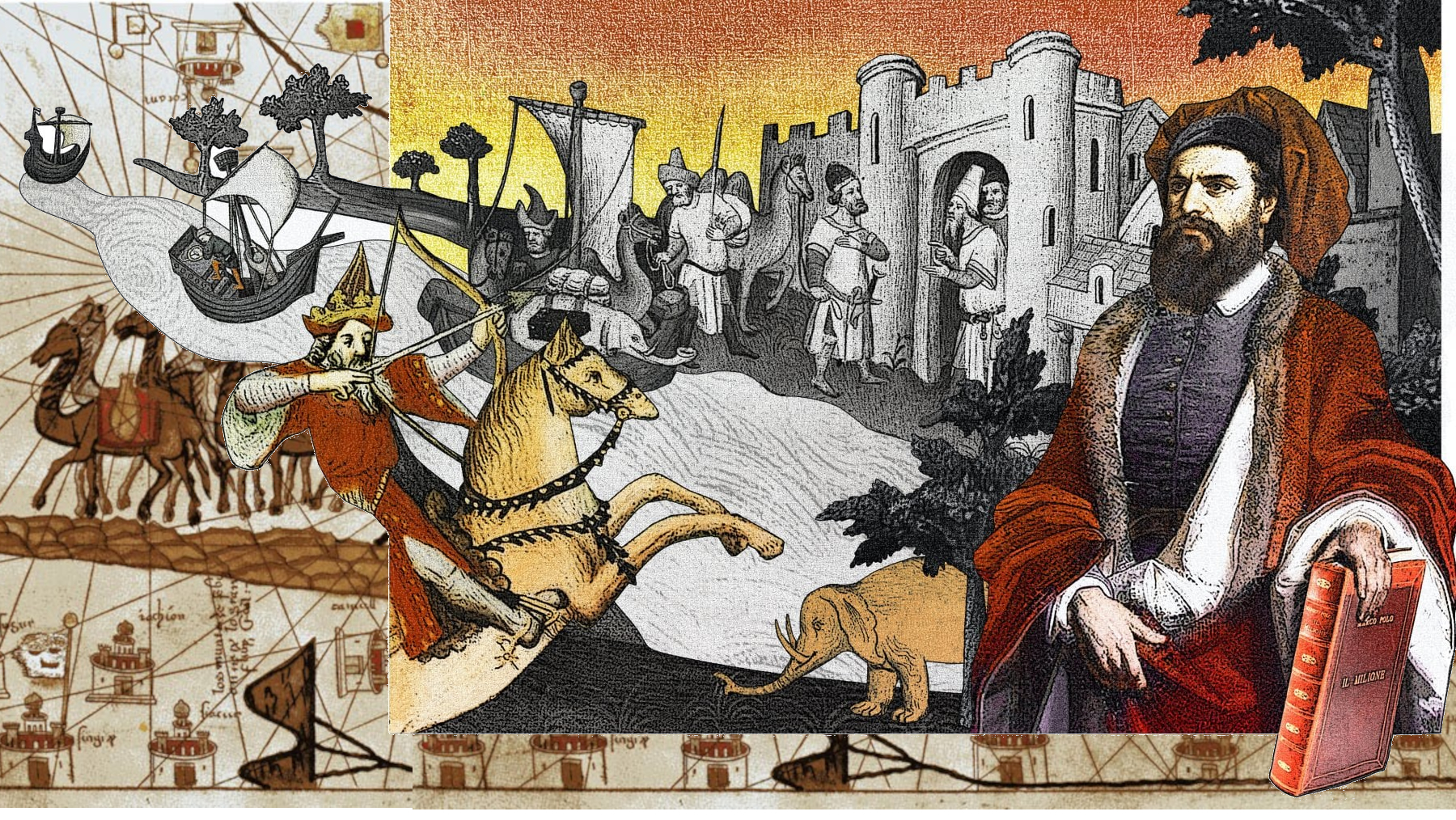

Il Milione è il resoconto dei viaggi in Asia di Marco Polo, intrapresi assieme al padre Niccolò Polo e allo zio paterno Matteo Polo, mercanti e viaggiatori veneziani, tra il 1271 e il 1295, e le sue esperienze alla corte di Kublai Khan, il più grande sovrano orientale dell'epoca, del quale Marco fu al servizio per quasi 17 anni.

Il libro fu scritto da Rustichello da Pisa, un autore di romanzi cavallereschi, che trascrisse sotto dettatura le memorie rievocate da Marco Polo, mentre i due si trovavano nelle carceri di San Giorgio a Genova.

Rustichello adoperò la lingua franco-veneta, una lingua culturale diffusa nel Nord Italia tra la fascia subalpina e il basso Po. Un'altra versione fu scritta in lingua d'oïl, la lingua franca dei crociati e dei mercanti occidentali in Oriente, forse nel 1298 ma sicuramente dopo il 1296. Secondo alcuni ricercatori, il testo sarebbe poi stato rivisto dallo stesso Marco Polo una volta rientrato a Venezia, con la collaborazione di alcuni frati dell'Ordine dei Domenicani.

Considerato un capolavoro della letteratura di viaggio, Il Milione è anche un'enciclopedia geografica, che riunisce in volume le conoscenze essenziali disponibili alla fine del XIII secolo sull'Asia, e un trattato storico-geografico.[5] È stato scritto che «Marco si rivolge a tutti quelli che vogliono sapere: sapere quello che c'è al di là delle frontiere della vecchia Europa. Non mette il suo libro sotto il segno dell'utile, ma sotto il segno della conoscenza».

Rispetto ad altre relazioni di viaggio scritte nel corso del XIII secolo, come la Historia Mongalorum di Giovanni da Pian del Carpine e l'Itinerarium di Guglielmo di Rubruck, Il Milione fu eccezionale perché le sue descrizioni si spingevano ben oltre il Karakorum e arrivarono fino al Catai. Marco Polo testimoniò l'esistenza di una civiltà mongola stanziale e molto sofisticata, assolutamente paragonabile alle civiltà europee: i mongoli, insomma, non erano solo i nomadi "selvaggi" che vivevano a cavallo e si spostavano in tenda, di cui avevano parlato Giovanni da Pian del Carpine e Guglielmo di Rubruck, ma abitavano città murate, sapevano leggere, e avevano usi e costumi molto sofisticati. Così come Guglielmo di Rubruck, invece, Marco smentisce alcune leggende sull'Asia di cui gli Europei all'epoca erano assolutamente certi.

Il Milione è stato definito come "la descrizione geografica, storica, etnologica, politica, scientifica (zoologia, botanica, mineralogia) dell'Asia medievale".Le sue descrizioni contribuirono alla compilazione del Mappamondo di Fra Mauro e ispirarono i viaggi di Cristoforo Colombo.

Here the artist William Alexander represents the moment when Lord Macartney, a British diplomat, was received by the Qing Emperor Ch’ien-Lung on the occasion of the first embassy to China. Within the grounds of the imperial palace at Jehol (Chengde), a lavish tent was erected to host the audience on 14 September 1793. Despite the level of detail in this sketch, Alexander, official draughtsman to the Embassy, was not actually present to witness the event. His reconstruction is based on verbal accounts and sketches produced by core members of the delegation. Those twelve members are depicted at right, each man numbered to correspond to a labelled key at top right. Sir George Staunton, the Secretary to the Embassy and East India Company official, stands behind Macartney, wearing the silk robes and velvet hat which mark him as Doctor of Laws from Oxford University. Other members of the retinue include Lieutenant Henry Parish, whose sketches of the Embassy provided the absent Alexander with important source material.

Surrounded by courtiers, Ch’ien-Lung is depicted seated at his throne with Macartney before him. The Ambassador, on the orders of his British advisors, decided to forgo performing the customary ritual of the kowtow before the Emperor. This required an individual to kneel with both knees on the ground and prostrate themselves low enough so that their forehead touched the ground. The kowtow was considered demeaning by the British, and thus Macartney chose to genuflect as he would to his own sovereign George III. The Ambassador was repeatedly urged to perform the traditional Chinese kowtow, but as diplomat he felt it important to present George and Ch’ien-Lung as equals. This was not received positively by the Chinese who viewed their Emperor as the Son of Heaven with no human equal. According to their view the objects presented by the British in the ceremonial exchange of gifts were perceived as ‘tribute’ items, and Macartney as conveyor of tribute rather than legate of King George.

As well as presenting gifts to the Emperor, Macartney gave a letter to Ch’ien-Lung written by George III. The letter requested that Chinese officials controlling the port of Canton, hub of Anglo-Chinese trade and headquarters of the East India Company, reconsider the legislations they applied to foreign merchants. These rules were seen as dogmatic and limiting to British trading interests. George also asked for permission to establish an ambassador in Canton, who would oversee the expansion of British markets. In the event, these requests were declined by the Emperor, who saw no reason to oblige the demands of an ultimately rival Empire. He stated in an edict that China was entirely self-sufficient, and that everything he and his subjects needed could be manufactured domestically. There was no reason to allow an infiltration of British goods. There was no precedent for loosening Cantonese legislations and it was in China’s interest to preserve their dominion over the strategic port.

(Quelle:https://www.bl.uk/collection-items/the-emperor-of-china-receiving-the-macartney-embassy)

Amphitrite, femme de Poséidon dans la mythologie grecque, est également le nom du premier vaisseau français à accoster sur les côtes chinoises. Après les Portugais, les Hollandais et les Anglais, la France entreprend, grâce à ce navire, le commerce direct avec La Chine. Au tournant du XVIIIe siècle, le vaisseau réalise ainsi deux expéditions.

Genèse du premier voyage de l’Amphitrite

L’histoire de ce vaisseau débute bien avant son départ pour Canton le 6 mars 1698 car le projet de cette expédition naît à Pékin et non en France. Lors de l’ambassade française au Siam en 1685, le vaisseau l’Oiseau embarque à son bord six jésuites qui doivent rallier la capitale impériale. Parmi eux figurent le père Joachim Bouvet (1656-1730) et le père Jean de Fontaney (1643-1710) . Après quelques années, l’empereur chinois Kangxi (1654-1722), avide de savoirs occidentaux, mandate le père Joachim Bouvet afin de ramener en Chine de nouveaux missionnaires français. Désigné « envoyé spécial de l’Empereur », le père Joachim Bouvet rentre en France en mars 1697.

Histoire de l’armement

En avril 1687, le père est reçu par Louis XIV qui n’est pas très enthousiaste dans un premier temps par ce voyage mais il se laisse convaincre car l’expédition représenterait une aide conséquente à la conversion de l’empire chinois. Néanmoins, le père jésuite ne parvient pas à obtenir le titre de vaisseau du roi. Après avoir contacté la Compagnie des Indes françaises qui se montre réticente à cette entreprise qu’elle juge audacieuse et risquée, le père Bouvet se tourne vers Jourdan de Groussey, responsable des ventes de la manufacture des glaces. Via le comte de Pontchartrin, le vaisseau l’Amphitrite de 500 tonneaux est acheté puis rapidement chargé de quantité de glaces, de marqueterie française, de portraits de la cour, de pendules, de montres et de liqueurs. Le récit de voyage de Froger, matelot sur le vaisseau, est très instructif sur la cargaison et sur leur finalité. Il fournit également de nombreux détails sur la route empruntée et la direction des vents. Celui du peintre italien Gio Ghirardini est plus pittoresque que le récit de Froger de la Rigaudière car il relate son expérience personnelle. En raison du manque de sources manuscrites sur le premier envoi, lacune qui est remarquée par Paul Pelliot, les récits de voyage constituent les premiers documents mobilisables pour connaître les détails de l’expédition.

De son départ de la Rochelle le 6 mars 1698 jusqu’à Canton le 2 novembre 1698, le voyage se déroule sans embûche même si l’équipage manque le détroit de la Sonde. Une fois arrivé à Canton, le statut du navire pose problème. Si Louis XIV n’a pas autorisé le titre de vaisseau du roi à l’Amphitrite, afin de ne pas froisser les Portugais, le père Joachim Bouvet affirme pourtant bien le contraire au capitaine de La Roque. Néanmoins, l’ambivalence de statut du navire, vaisseau marchand ou vaisseau de tribut, entraîne nombre de complications au sujet de la cargaison et des taxes à acquitter. Le vaisseau est finalement exempté de toutes les taxes marchandes et les biens destinés à la cour sont bien acheminés jusqu’à Pékin. Déchargement puis chargement ont entraîné de nombreux retard et l’Amphitrite ne repart de Canton que quatorze mois plus tard, le 26 janvier 1700.

Retour et second voyage

Le retour du vaisseau à Lorient le 3 août 1700 et la vente des produits chinois à Nantes est à la hauteur des ambitions placées dans l’expédition. La soie est autorisée à être écoulée en France tandis que les porcelaines des 181 caisses de la cargaison de retour se vendent très bien et font sensation en France. A partir de ce premier voyage, l’Amphitrite est armé une deuxième fois le 7 mars 1701 pour la même destination. Si le premier voyage ne fut qu’une tentative en vue d’établir des connaissances plus précises sur les biens commercialisables en Chine, les informations rapportées ont été très instructives pour le second envoi et rendent les deux expéditions indissociables l’une de l’autre. Elles ont également de grandes similitudes telles que l’établissement du commerce français dans cette région, la mise en place de deux ambassades officieuses, et le rôle des jésuites comme intermédiaires culturels. Sur ce point, le père Jean de Fontaney est au second voyage de l’Amphitrite ce que le père Bouvet fut pour le premier. Il rentre en France au terme du premier voyage du vaisseau et contribue à la mise en place de la seconde expédition. Savary des Bruslons, dans Le Dictionnaire universel du commerce, détaille par ailleurs la cargaison aller pour ce deuxième voyage. Cependant, le second voyage connaît de plus grandes difficultés (exemption refusée, démâtage, perte de l’ancre et de nombreux morts). Il laisse plus de 100 000 livres de pertes et représente ainsi une grande déception sur le plan commercial.

Considéré par Paul Pelliot comme le point de départ des relations franco-chinoises, l’Amphitrite ouvre la voie a plusieurs dizaines de vaisseaux français tout le long du XVIIIe siècle.

Légende de l'image : Le voyage en Chine : esquisse de décor de l'acte III : le bateau à vapeur " la pintade". P. Chaperon

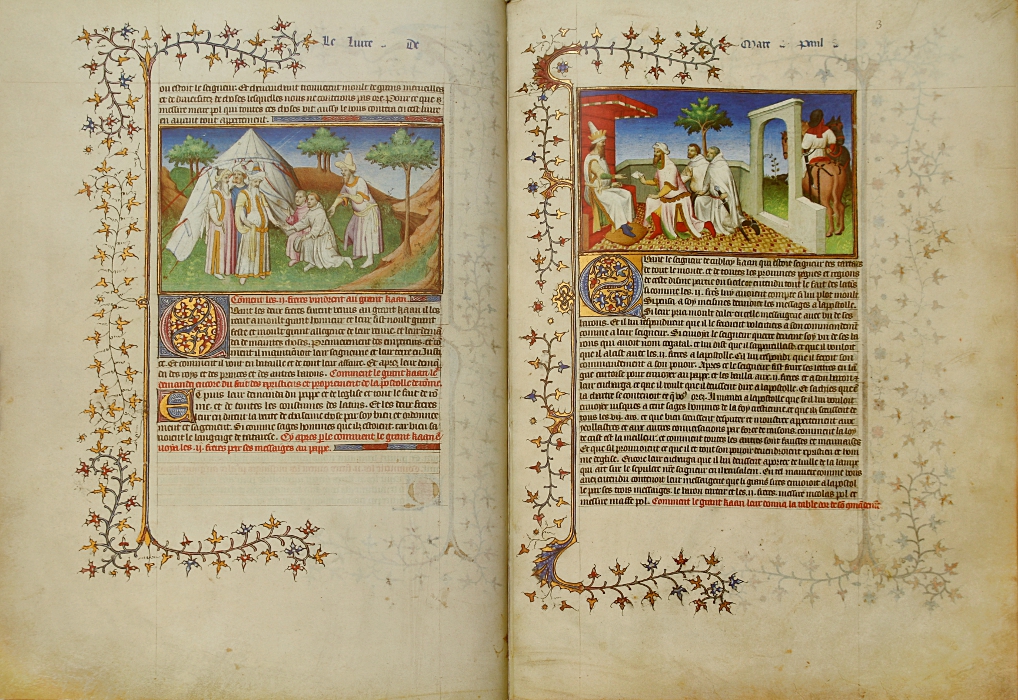

Le Livre des merveilles et autres récits de voyages et de textes sur l’Orient est un manuscrit enluminé réalisé en France vers 1410-1412. Il s'agit d'un recueil de plusieurs textes évoquant l'Orient réunis et peints à l'attention de Jean sans Peur, duc de Bourgogne, contenant le Devisement du monde de Marco Polo ainsi que des textes d'Odoric de Pordenone, Jean de Mandeville, Ricoldo da Monte Croce et d'autres textes traduits par Jean le Long. Le manuscrit contient 265 miniatures réalisées par plusieurs ateliers parisiens. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France sous la cote Fr.2810.

Le manuscrit, peint vers 1410-1412, est destiné au duc de Bourgogne Jean sans Peur, dont les armes apparaissent à plusieurs reprises (écartelé aux 1 et 4 de France à la bordure componée d’argent et de gueules, aux 2 et 3 bandé d’or et d’azur à la bordure de gueules), ainsi que ses emblèmes (la feuille de houblon, le niveau, le rabot). Son portrait est représenté au folio 226, repeint sur un portrait du pape Clément V. Le manuscrit est donné en janvier 1413 par le duc à son oncle Jean Ier de Berry, comme l'indique l'ex-libris calligraphié en page de garde. L'écu de ce dernier est alors repeint à plusieurs endroits sur celui de son neveu. Le livre est signalé dans deux inventaires du prince en 1413 et 1416. À sa mort, le livre est estimé à 125 livres tournois1.

Le manuscrit est ensuite légué à sa fille Bonne de Berry et à son gendre Bernard VII d'Armagnac. Il reste dans la famille d'Armagnac jusqu'aux années 1470. Il appartient à Jacques d'Armagnac lorsqu'une miniature est ajoutée au folio 42v. et son nom ajouté à l'ex-libris de la page de garde. Arrêté et exécuté en 1477, sa bibliothèque est dispersée et l'emplacement du manuscrit est alors inconnu. Un inventaire de la bibliothèque de Charles d'Angoulême mentionne un Livre des merveilles du monde qui pourrait être celui-ci. Il se retrouve ensuite peut-être dans la bibliothèque privée de son fils, le roi François Ier. Avec le reste de ses livres, il entre dans la seconde moitié du xvie siècle dans la bibliothèque royale et il est mentionné dans l'inventaire de Jean Gosselin.

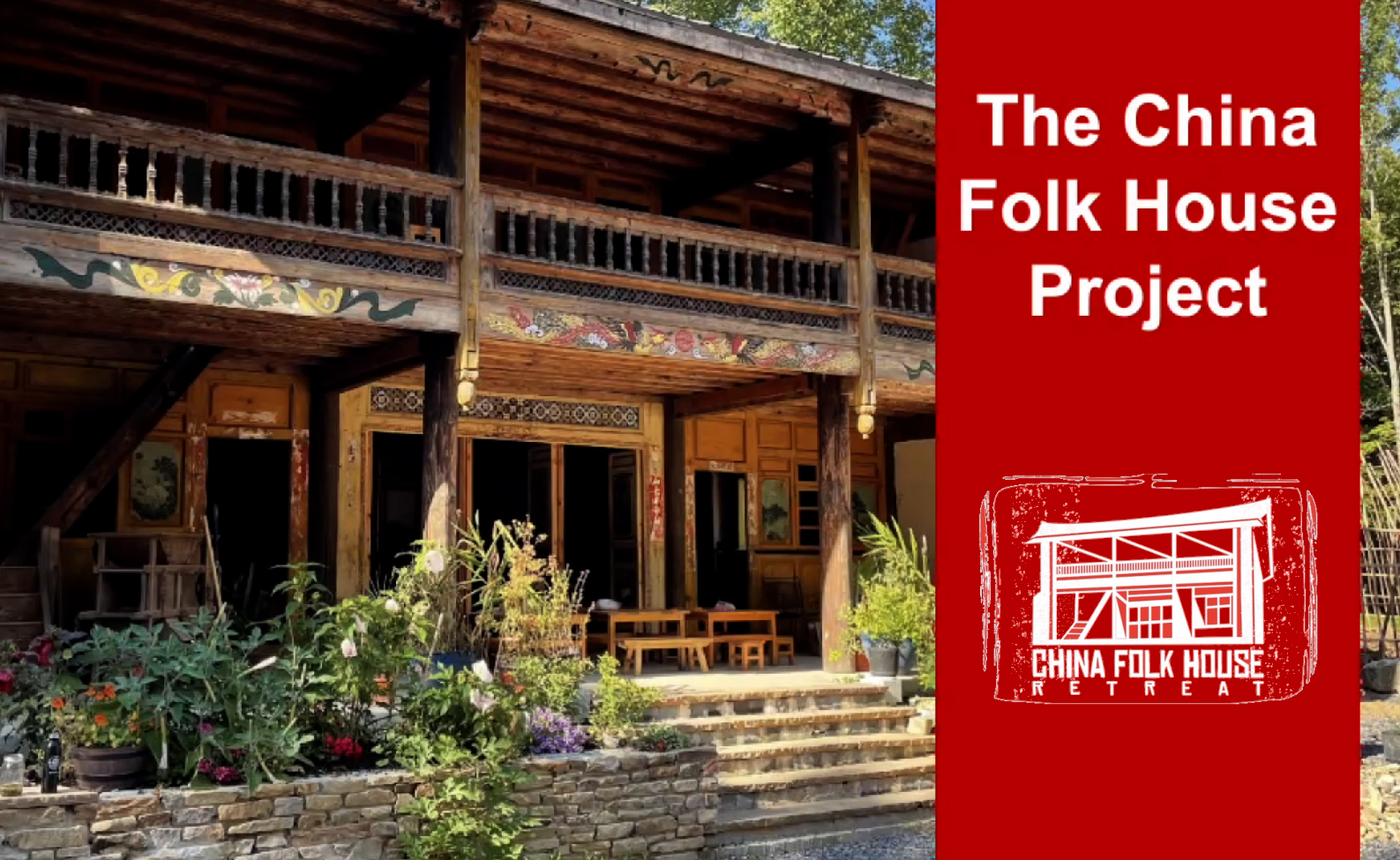

The China Folk House Retreat is a Chinese folk house in Harpers Ferry, West Virginia, United States, reconstructed from its original location in Yunnan in China. A non-profit organization dismantled and rebuilt it piece by piece with the goal to improve U.S. understanding of Chinese culture.

History

John Flower, director of Sidwell Friends School's Chinese studies program, and his wife Pamela Leonard started bringing students to Yunnan in 2012 as part of a China fieldwork program. In 2014 Flower, Leonard, and their students found the house in a small village named Cizhong (Chinese: 茨 中) in Jianchuan County of Yunnan, China. Before the COVID-19 pandemic, they brought dozens of 11th and 12th-grade students to Yunnan to experience the cultural and natural environment of this province every spring. The architectural style of this house is a blend of Han, Bai, Naxi and Tibetan styles.

The Cizhong Village is located in eastern Himalaya, alongside the Mekong River. It has a long history of Sino-foreign cultural exchanges. The Paris Foreign Missions Society established the Cizhong Catholic Church in 1867. When they visited the village, Zhang Jianhua, owner of the house, invited them to his home. Zhang told them that the house was built in 1989, and would be flooded by a new hydroelectric power station. While the government built a new house for him one kilometer away, Flower came up with the idea of dismantling the house and rebuilding it in the United States. This house was built using mortise and tenon structure, which made it easy to be dismantled.

Logistics

Flower and his students visited Zhang several times and eventually bought the house from him. After measurements and photographing, the whole house was dismantled, sent to Tianjin and shipped to Baltimore, and finally to West Virginia. Since 2017, they have spent several years rebuilding the house in Harpers Ferry, at the Friends Wilderness Center, following the traditional Chinese method of building. For the development of this project, Flower and Leonard formed the China Folk House Retreat.

Ensemble de 15 volumes de format in 4° illustré de 179 planches gravées et numérotées.

Cette série célèbre l’histoire monumentale de la Chine XVIIIe siècle telle qu'en témoignent les missionnaires jésuites, dans tous ses aspects, militaires, agricoles, religieux, géographiques, généalogiques. Ces ouvrage de missionnaires tels que Cibot, Bourgeois, Poirot, Ko et Yang comprend des traductions d'ouvrages de droit chinois classiques, de maximes et de proverbes, ainsi que des essais sur la linguistique chinoise, l'actualité et l'observation scientifique. C’est une encyclopédie sur la Chine à l'usage des Européens.

Points remarquables :

法国艾克斯-马赛大学历史学家、国际中国研究基金会主席安克强(Christian Henriot)警告说,中国是当今时代最重大的挑战之一,法国大学虽然拥有汉语和中国文学的专家,但对其历史、社会学、政治以及人类学的研究重视不足,作者认为“这是一个严重的错误”。

安德烈.马尔罗1967年出版的『反回忆录』中这样形容中国:“有一个致力于复仇和正义的国家,一个不会放下武器的国家,在全球性的对抗来临面前不会放弃精神的国家”。他预言:“已经有300年的欧洲时代正在消逝,中国时代已经开始。”

安克强在法国世界报撰文指出,在中国共产党刚刚结束其第20次代表大会,习近平第三次登基并盖上 "让中国再次伟大 "的玉玺之时,马尔罗的预言显得何其敏锐。可是,法国人今天对中国又有多少了解?法国在研究、分析和理解这个具有独特维度的国家的动态方面又有哪些优势?法国大学又拥有什么相关的专长?

作者认为中国已然是一个政治、经济、军事和科技大国,具有在全球范围部署其行动和战略的野心,法国不能像40年前 那样仅仅把中国作为少数机构中少数专家--汉学家的 "研究对象”。

在这位学者眼中,面对中国所代表的挑战,法国大学的研究很不对称,“我们的专业程度取决于在大学或研究组织中进行基础研究的能力。但我们看到了什么?中国专家的职位数量总体上没有变化,仍然局限于少数专业机构和国家科学研究中心。”

事实上法国大学培养了许多年轻的研究人员,他们在扎实的实地考察和对中华世界的第一手研究的基础上,产出了大量的论文。问题在于他们完成论文后许多人找不到相应的位置,他们发现自己连续几年从临时的教学和研究助理(ATR)职位跳槽到博士后职位,没有任何科学工作的前景。他们中的一些人通过坚持不懈的努力,有的年龄很大了才设法找到了一个职位,而他们中的许多人放弃了或选择移居国外。原因很简单:大学没有为研究中国的社会科学工作者提供出路,大学培养的人才白白浪费了。

为什么会是这样?这位学者认为主要责任在于法国大学对中国“密封”。除了数量不多且主要由语言和文学专家组成的中文系之外,法国大学中没有关于中国的研究。有多少历史学家、社会学家、政治学家、地理学家、法律学家甚至人类学家在大学的社会科学系中专门研究中国?在这些学科,这个数字在0到3之间。

所幸有几家全部位于巴黎的机构为招聘中国专家做出了贡献,如国立东方语言与文明研究学院(Inalco)、法国社会科学高等研究院(EHESS)或法国高等实践学院(EPHE);但它们的综合招聘能力无法弥补大学招聘的不足。而且在过去三十年里,这些机构的职位数量没有变化。在法国国家科学研究中心(CNRS),自2002年以来,亚洲的专家数量几近崩溃。在社会学、政治学或经济学领域,2022年该中心只有一名关于中国的研究人员! 而哈佛大学一校就有48名中国问题专家(几乎是Inalco、CNRS、EHESS和EPHE的总和),并为其关于中国的旗舰课程之一宣布:"在21世纪初,没有什么比学习中国更重要的了"。这不是做广告,而是一种承诺。

反过来看,中国对法国拥有多少专业知识?有多少中国学生通过上法国大学与法国社会进行了广泛的交流?有多少人在法国完成了关于法国主题的博士学位?前者有数万人,后者有数百人。他们中的大多数人已经回到中国,带去了他们的专长,还为他们的国家带去了关于法国的非凡知识库。我们还需要问的是,有多少法国学生在中国学习过?有多少人做过中国学科的博士,同时具备语言和学科方面的专业知识?

这位学者认为,中国是当今时代最重大的挑战之一,可是法国大学还在昏昏欲睡。如果不能弥合与美国大学之间的深渊般差距,当务之急,至少也应在有关中国的专业知识方面赶上欧洲的主要大学!

法国国际广播电台(RFI)用法语和其他十二个语种向全世界广播。法广巴黎编辑部与其遍布五大洲的四百名特约记者向听友推出新闻与专题节目为了解世界提供钥匙。法广每周在全球聚集近四千万听友,法广网站、手机应用程序等在内的新媒体每个月的浏览数字以上千万计。

(* 法语, 英语, 柬埔寨语, 华语, 華語, 西班牙语, 豪萨语, 曼丁哥语, 富拉尼语, 斯瓦西里, 波斯语, 葡萄牙语, 葡萄牙语, 罗马尼亚语, 俄语, 越南语 )

(Quelle:https://www.rfi.fr/cn)

1

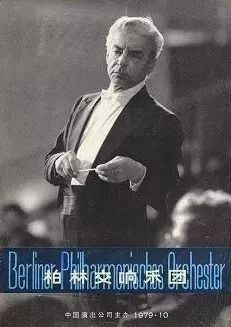

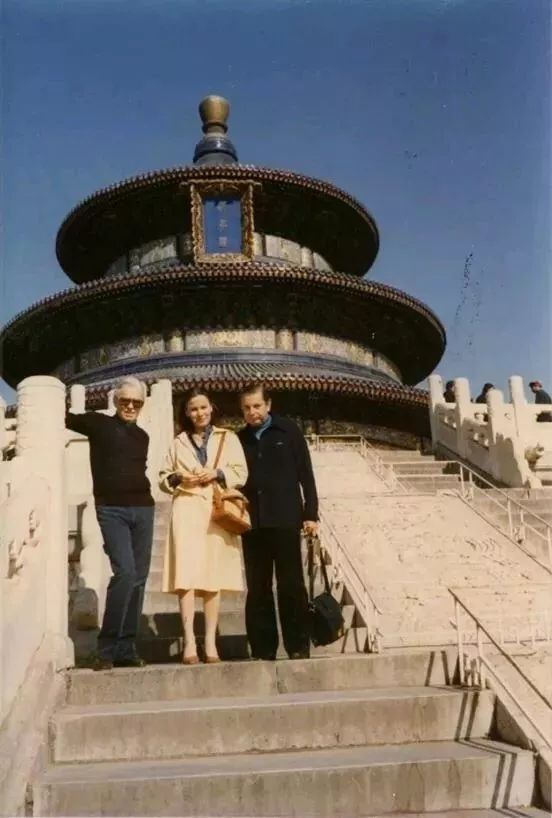

大约在1979年的十月下旬,根据当时的国家总理与当时联邦德国总理签订的文化交流协定,由卡拉扬率领著名的柏林爱乐乐团访问中国,在北京举行三场音乐会。其中二场由柏林爱乐乐团演奏,最后一场由柏林爱乐乐团和中央乐团联合演奏。这三场音乐会的票子不对外公开发售,由文化部统一安排全国各地艺术学院、演出团体专业人士来京观摩。

西德政府派世界一流乐团访华来京友好演出一事(不收演出费),当时震惊了全国音乐界!因为这是“文化大革命”后,不多见的一次外国团体来华演出。这么一件大事,当然是由文化部报请国务院批准,在接待计划中也写得很清楚:团长卡拉扬、行政经理吉尔特及其他8名独奏演员入住北京饭店(每人或每对夫妇给单间);其余220余人一律住前门饭店,均给双人间。如演奏员中带家眷者,则需自掏腰包付一张床位费。后者没问题,全部落实。而北京饭店则迟迟不肯给10间标准间。

那时,党允武是接待组组长(时任中国对外演出公司副经理),他三番五次亲自跑到北京饭店去“求爷爷,告奶奶”,并强调说:卡拉扬先生不仅仅是柏林爱乐乐团的终身首席指挥,而且是欧洲音乐界的总指导、世界著名指挥家。他的身份、地位、威望比一个普通国家的总统或总理还要高。鉴于此,政府还特意为他配了一辆红旗轿车!(当时配给此车者绝对是部长以上的“特殊人物”)

可是,北京饭店就是不买账!他们根本不相信我们说的话——一个乐团指挥怎么能与一国元首相提并论呢!?好说歹说,北京饭店总算在客人抵京那天(10月27日)下午4点半,答应给10间房。乐团是晚7点半到的,真够悬的!接待组心中的最后一块石头总算落下,于是老党同志发出命令:除个别接待组成员留在两个饭店,准备大队人马到饭店后的登记、分房工作外,其余人马立即开赴首都机场!

2

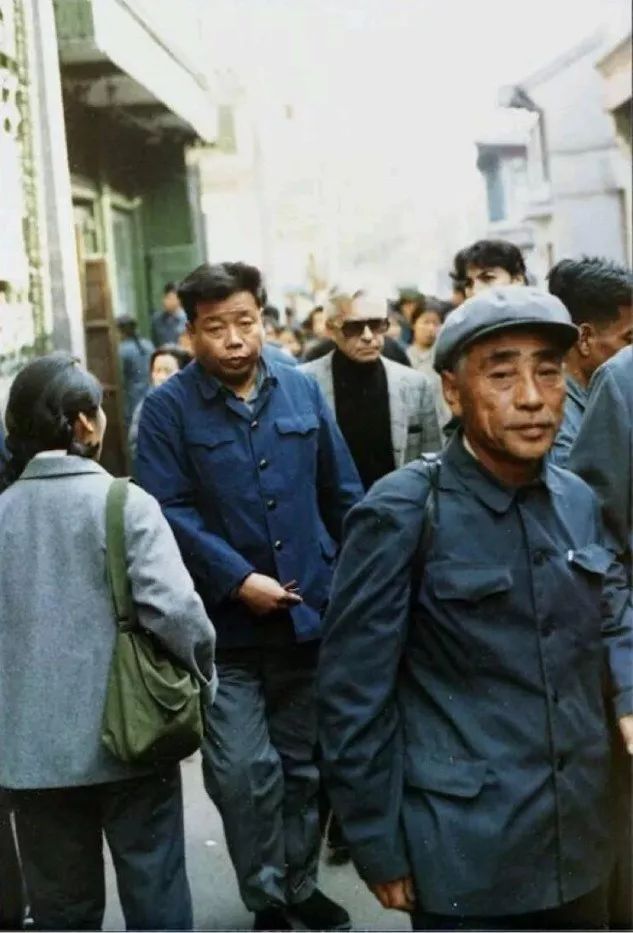

北京深秋的晚上,天早早就黑了。柏林爱乐乐团是从东京飞过来的,他们乘坐的飞机是美国麦道DC-10型客机。这种机型估计现在只能在博物馆里找到。可是在30年前,它可难倒了首都机场。因为没有这么高的舷梯!也就是说,这么高大的客机第一次降落在首都机场。咋办?总不能让客人从飞机上往下跳吧!于是,机场有关部门让工人在原有的低矮的舷梯上接上两块木条,再钉上几块木板,总算勉强够得着机舱口了。卡拉扬第一个走下飞机,接着是行政经理吉尔特……

卡拉扬等人被引领到机场贵宾室,在那里迎候他们的是文化部主管外事的副部长姚仲明等领导。双方坐定后,姚部长正式致欢迎词,说:“请允许我代表中华人民共和国政府文化部和中国音乐界同仁向尊敬的、远道而来的卡拉扬先生及其率领下的柏林爱乐乐团表示热烈的欢迎!”作为翻译,我正想张口翻译这句话时,抬头看见进来一位行色匆匆的德国人,他径直向卡拉扬走去并与他“咬耳朵”,卡拉扬听完立即起身,只掷下一句话:“我的乐手从飞机上掉下来了!”他没跟任何人打招呼,头也不回地快步朝门外走去。

出事了!当时中方接待班子短暂商议数分钟后,决定部领导也应立即驱车驶向市内反帝医院(即现在的协和医院),去看望两位受伤的音乐家。原来,临时加长的舷梯不结实,没走出一半客人,木板就被踩塌了,有两位乐手没能止住脚步,从5米多高的机窗口掉了下来,每人两处以上骨折!另一位音乐家因在东京喝过酒,正走到舷梯中间,忽听到背后两个同伴重重落地,吓得他从舷梯上滚下来,犯了心脏病!故当晚共有3名柏林乐师被救护车急送到反帝医院去抢救。

经双方商定,受伤乐师只在北京做紧急处理,不动手术。10月29日上午,中方派波音707专机护送两位重伤音乐家直飞瑞士苏黎世,去那边手术治疗。那天我也被派往机场,看到波音飞机头等舱地方被改造成两张“空中吊床”,伤员送到机场后,先用铲车将躺在行军床上的伤员缓缓铲起,再稳稳地放到机内“病床”上,然后放下头等舱的机罩。飞机飞走了,总算划上了一个“分号”——不是“句号”。

此后10年左右,文化部外联局一直在处理、协商受伤柏林音乐家与中国民航之间的赔偿问题。不知双方究竟打了多少年的笔墨官司,最后又是怎么结案的,终因笔者于1980年被派往驻瑞士使馆工作而未知其果。

3

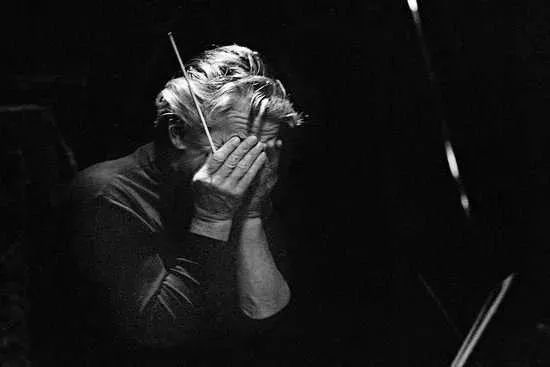

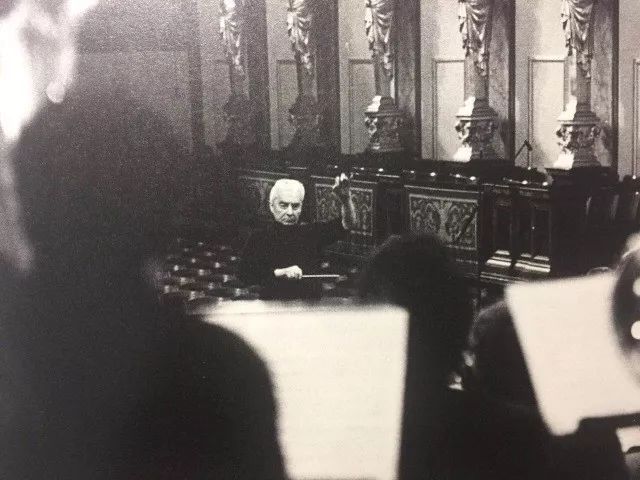

1979年10月28日上午,柏林爱乐乐团在首都体育馆排练。早在半年前,乐团就派人在北京各场馆测试,看哪家音响效果好,最后选中了首都体育馆。排练当天,现场有百余名中国音乐爱好者观看。排练开始后,国人咳声不断,起立、坐下此起彼伏,这让卡拉扬很不爽,于是他转过身来,面朝旁听者,不动声色地将拿着指挥棒的手交叉放在肚前。这一招很灵,听众终于安静下来。可是当他转过身去指挥排练,在乐章间停顿那片刻,他又听到从背后观众席传来的一阵阵咳嗽声,他高举着指挥棒,不肯将它挥下去!

排练中间休息时,卡拉扬对排练场地有这么多听众相当不满,问道:“谁让这些人来看排练的?有的人还来回走动,这里又不是咖啡厅!”中演公司只好向他解释:“卡拉扬先生,这是按照双方签署的协议执行的。”之后他才没再吭声。

三场音乐会正式演出时,他自然也受不了观众来回走动、坐下起立,于是只好举着指挥棒,耐心等待观众安静下来。这种场面令熟悉音乐会礼仪的听众很着急,也很感没面子。

卡拉扬在北京一共举行了三场演奏会。地点在红道口的工人体育馆。第一场的曲目是:莫扎特的降E大调第三十九交响曲,勃拉姆斯《c小调第一交响曲》。第二场的曲目是:贝多芬《降B大调第四交响曲》、德沃夏克《G大调第八交响曲》。最后一场与中央乐团联合演奏,曲目为:穆索尔斯基《图画展览会》,贝多芬《A大调第七交响曲》。

原来听李德伦讲他从广播里听过卡拉扬指挥的曲目觉得不错,但有很多是吹出来来,言下之意卡拉扬的实际水平和柏林爱乐乐团的演奏技艺比他留苏时的苏联国家交响乐团的水平高不了多少。但在当时的苏联实际上水平最高的是穆拉文斯基指挥的列宁格勒爱乐乐团。列宁格勒的搞音乐的认为莫斯科那帮人全是乡巴子,而莫斯科人认为列宁格勒搞音乐的全是假洋鬼子。两派人老死不相往来。

直到1965年穆拉文斯基率列宁格勒爱乐乐团出访莫斯科,以精湛的技艺征服了莫斯科,人们这才相信这帮假洋鬼子还真不真吹的呢!首演当晚气氛刚开始不怎么好,现场老是静不下来,老有人走进走出。当卡拉扬举起指挥棒准备下拍时,一个不知好歹的家伙脚步声很响的走进来,卡拉扬怒不可遏的转过身来,用指挥棒狠狠的指着那人,那家伙吓的就地蹲下,卡拉扬这才转过去打出了第一拍。

柏林爱乐乐团那特有的美声立即响彻了整个场馆,那要比在磁带里听的的声音强太多的。莫扎特的第三十九交响曲向来是大乐队大气派,加上他的华丽灿烂的音响效果很容易征服听众的。不过当晚可能热身不够,或是北京烤鸭吃多了的缘故,离卡拉扬的高标准还差那么一点。那样白发苍苍的乐师只有半个屁股坐在椅子上,身体前倾,拱卫着他们的统帅卡拉扬。就像警卫旗队的那些日尔曼战士拥簇着他们的元首-阿道夫.希特勒的神态。而不像现在的西蒙.拉特尔指挥下的柏林爱乐乐团的乐师大大咧咧的把背靠在椅子背上。

下半场的勃拉姆斯第一交响曲真是让人开了眼,此生中听过的最好的现场也不过如此了。卡拉扬对勃拉姆斯第一交响曲的演绎是那种抒情性与戏剧性兼备的综合体,演奏自始至终焕发着炽热如火的热情和美仑美焕的色彩光辉。柏林爱乐的重奏组技艺高超,独步天下。特别末乐章园号吹出的阿尔卑斯牧牛调更是震人心魄,与清彻如水、音响清朗的弦乐、木管交织映辉。最后在卡拉扬的指挥棒下把乐曲推向高潮。最后全场掌声雷动,鼓掌长达二十分钟之久。无奈大师晚年有规矩,只谢幕,不加演。谢了一次幕后大师还没等送花篮的礼仪小姐上台,就径直回北京饭店了。

4

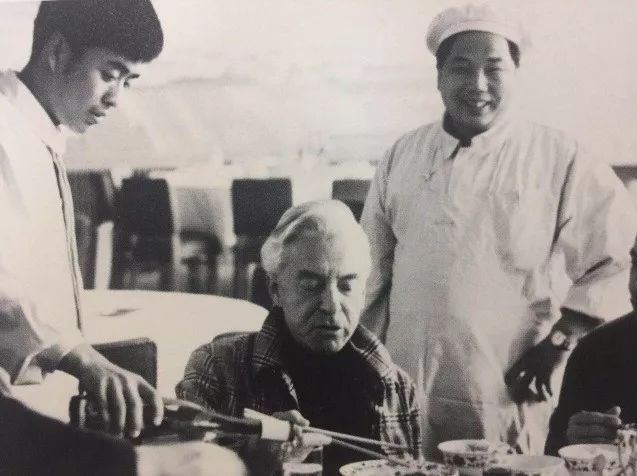

承蒙李大爷好意,我们还观摩了柏林爱乐和中央乐团联合演奏的排练。前二场柏林爱乐的排练,除了少数陪同接待的中国人,卡拉扬不让其他中国人进排练场地。末场应是联合演奏就无理由不让人进。卡拉扬似乎不像小泽征尔那样友好,小泽征尔来联演一向是一半对一半的坐法,很平等。而卡拉扬则把中国乐师赶到末座,并不时的扯着公鸭嗓子在训斥他们。说他们发出的声音太毛燥,音量也太轻。然后让柏林爱乐的乐师站起来示范,并说八个中国乐师的音量抵不上一个德国乐师。

整个排练气氛是很紧张的,估计有些话翻译也不敢直话。全怪中国乐师也不公平,他们用的乐器也太烂了,后来小泽再次来华实在看不下去送了一批进口货给乐团。当晚《图画展览会》的铜管乐领奏全是柏林爱乐的乐手,让中国乐手吹非吹爆不可。尽管如此当晚的演奏异常出色,特别是贝多芬的那个第七交响曲。可以看出卡拉扬还是满意的,并露出难得的笑容。过了很多年后我才意识到这是我一生中听到的最好的现场音乐会,此生不会再有了。

这场改革开放后最重要的西方音乐家在北京的音乐会非常成功,第二天,就安排了庆祝宴会。我又被安排在宴会上为嘉宾们演奏,一首《流浪者之歌》,一首《二泉映月》。拉完后,卡拉扬紧紧地抱住了我,他说:“你的每一个乐句都是真正用心来演奏的。”当时,著名的指挥韩中杰把这一幕拍了下来,我一下子觉得卡拉扬原来没那么可怕。

当时柏林爱乐乐团的首席小提琴就跑了上来,拉着我,一定要我改学小提琴,他自称教过的学生都很有成就,我才19岁,改拉小提琴不算晚。他还许诺,如果我愿意跟他去德国,还可以再带两个人一起去,而且立刻就可以走。我原来也只是以为他一时激动开玩笑罢了,没把这话当真。可第二天,学校领导、教育部、文化部都来了人,把我叫到办公室和我谈,问我对这事到底怎么想?我这才意识到,他们不是闹着玩的,是动真格的。领导们的意思是,我可以自由选择,但一定要我亲口把我的决定告诉德国的音乐家们。这下有了这件事,我还得去送他们上飞机,我对他们说,非常感谢,但我思想斗争了老半天,觉得怎么也丢不下二胡。

5

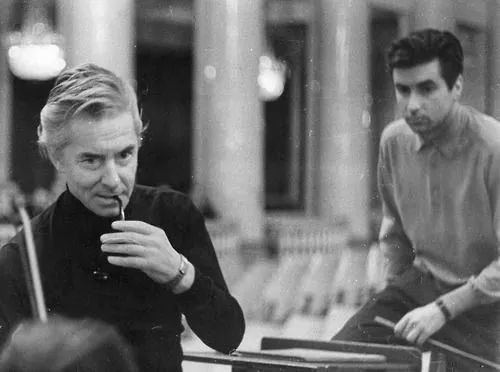

我(李德伦)知道卡拉扬的名字是在50年代,即他开始国际音乐活动后不久。当时我正在莫斯科学习。他从伦敦到维也纳和柏林,做了当时柏林爱乐乐团指挥富特文格勒的助手。富特文格勒去世后,他担任柏林爱乐乐团、维也纳国家歌剧院和米兰斯卡拉歌剧院的首席指挥,几乎垄断了整个欧洲最顶尖的乐团,因而闻名于世。当时我只听过他指挥音乐的广播,因为条件差,我只是感觉不错,而不能准确说出究竟好在什么地方。回国后,再陆续听一些唱片,开始感觉到他指挥的理查·施特劳斯、勃拉姆斯、贝多芬、舒曼、马和谐勒、布鲁克纳和瓦格纳的作品,真可以称之为无懈可击。

我非常难忘1979年秋卡拉扬率柏林爱乐乐团来中国演出,我去机场迎接,见到这位才华横溢的大师的情景。他当时腿已瘸了。记得有个插曲:由于那时我国还没有波音747型飞机,机场舷梯高度不够,临时接了一节。当全体人员快下完时,一位双簧管演奏员和一位大提琴手由于连接的舷梯断裂,下来时摔伤了腿。卡拉扬非常着急,马上站起来,一瘸一拐地前去照料。由此可见他对乐队队员的关怀,他像个大指挥家的样子。

在北京体育馆开始第一场演出,卡拉扬一出场便魔力般地使全场的几千名观众立即安静下来,他的风度、气质俱佳。第一首乐曲是莫扎特《第三十九交响曲》,可能是乐队还没有进入最佳状态,抑或别的原因,演奏得拘谨、滞涩,令人失望。休息后,演奏勃拉姆斯《第一交响曲》,立即就不一样了,真是非常精彩,我顿时就被折服了。因为勃拉姆斯的这部交响曲是我最熟悉的作品之一,经常指挥演出,而且世界许多著名的指挥家指挥的此曲和唱片我也听了不少,但他这场演出,给了我少有的震撼。他非常清楚、强烈地将这部作品诠释给我们。特别是第四乐章,往往许多人因为处理得平淡而显得冗长;但他的处理是一气呵成。

卡拉扬一生中惟一的这次中国之行,无论对于中国的专业音乐工作者还是对于音乐爱好者,都是极为重要的一页。就在卡拉扬那次访华之后,1979年底,我收到柏林爱乐乐团经理彼得·吉尔特的来信,他说:“经卡拉扬先生建议,我想邀请您在1980-1981年的音乐季期间来指挥柏林爱乐乐团的两套音乐会,我很想知道您最喜欢指挥哪些作品,及您指挥过的作品的概况……”我和他通了信,但后来因故未能成行。

改革开放后,我国引进了许多唱片,我觉得卡拉扬录制的许多作品都非常精彩。1977年,为纪念贝多芬逝世150周年,我指挥了贝多芬《第五交响曲》,其中有些处理就是参考了卡拉扬的唱片。他把贝多芬的英雄性格,那种勇往直前、朝气蓬勃表现得淋漓尽致;抒情的、和缓的、广阔的一面也表现得恰如其分。

但卡拉扬并不是对所有作品都是万能的权威。除上面提过的莫扎特外,我发现他对柴科夫斯基的作品也处理得不够令人满意,过分地强调了歌唱性和抒情性。

卡拉扬晚年时动作已不灵活,头脑、身体的反应迟钝了,手势也常有错,尤其是他指挥的1987年维也纳新年音乐会。他晚年遭到柏林爱乐乐团很多人的反对而离开了柏林,这使我想起了布鲁诺·瓦尔特。他也是公认的世界伟大的指挥家,可他在慕尼黑歌剧院指挥了十年后,就主动离开了那里。他说,我得离开慕尼黑了,因为我已经呆了十年;我的优点被他们吸收了,但我也有缺点,这已让他们厌倦了。布鲁诺·瓦尔特很有自知之明,而卡拉扬缺乏这一点。

6

10月28日晚,文化部在北京饭店宴会厅举行大型招待会,柏林爱乐乐团全体艺术家、中国音乐界代表等约500人应邀出席。主桌上的主人是周巍峙副部长,主宾是卡拉扬,笔者坐在他俩之间当翻译。卡拉扬自负地向周巍峙副部长介绍说:“柏林爱乐乐团不经排练可演奏30多套曲目,而稍加排练,则能上演40至50套乐曲。”

他还补充说:“正当我团在北京演出的时候,贵国总理华国锋也正在西欧访问。这是命运的安排。”宴会上给我印象最深的一件事是贺绿汀老先生(时年76岁,任中国音协副主席)向卡拉扬敬酒,他颤颤悠悠地走到主桌边,对卡拉扬说:“我谨代表上海音乐界朋友向尊敬的卡拉扬先生敬酒!衷心预祝贵团访华演出成功!”

我译完这句话,还特别强调一句:“贺先生是中国著名的作曲家。”可是傲慢的卡拉扬连屁股都没抬一下,只是微微地颔首。对此,我久久不能释怀,总感到卡拉扬太傲视别人了。不知过了多少年,我终于理解了他。当年的卡拉扬也已经是71岁的老人,何况他已劳累了一天,又不知贺绿汀的底细等等,所以,他表现出了爱理不理的态度。

宴会后,热情的东道主请中央音乐学院民乐系的学生演奏几首中国民族乐曲,博得了柏林音乐家的一致好评。他们尤其对年方18岁的姜建华演奏的二胡独奏《江河水》赞不绝口。卡拉扬第一个鼓掌,为小姜叫好!余兴节目演完后,他甚至与首席施瓦尔贝先生一起找到吴祖强院长说:“姜可以改学小提琴,今后她一定会成为一名出色的小提琴家。施瓦尔贝先生和我愿当她的导师,保证争取到奖学金。”言之凿凿。可是人家小姜已苦学二胡多年,哪肯轻易改弦更张呢!?卡拉扬的美意没能变成现实。

7

10月31日晚上没有演出,柏林爱乐乐团的行政经理吉尔特以柏林市政府的名义在北京饭店宴会厅举行答谢宴会,招待中方文化部、中国对外演出公司以及音乐界同仁等。显然,这是乐团的一次重要外事活动。可是,与行政经理有隙的卡拉扬没出席这次大型招待会,而是带着他的法籍娇妻出席法国驻华大使为他特意举办的小型宴会去了。柏林爱乐乐团相当尴尬,应邀出席的客人也相当别扭。

没过几天,与柏林爱乐乐团的音乐家们就相当熟悉了。个别晚上,有的乐师还热情地邀请我(翻译人员)到他们房间里去聊天。记得一个晚上,该团副首席犹太人赫尔穆特-施特恩先生满腔热情地请我到他房间闲谈。虽然我早已筋疲力尽,可是又感到盛情难却,于是硬着头皮到他房间里去坐了一会。让我始料不及的是,他向我直截了当地数落了一番卡拉扬的不是:“卡拉扬也是人,不是上帝。现在有些报刊、书籍将他捧上了天,其实一部分是言过其实的。

比如,说他如何闭着眼睛指挥,说他的指挥棒一点也不动时,是一种非凡的指挥!这实在是廉价的吹捧。其实,这个时候是卡拉扬忘了谱了!根本不是什么他在用心灵指挥。对于权威,不能盲目崇拜,得靠这个思考。”说完他用手指指了指自己脑袋。过了一会他又补充说:“别忘了,他的指挥棒前面坐着百来号音乐精灵,而不是白痴!”诸如此类的不满或怨言,我也从其他柏林音乐家那里听到过。

由于我在柏林爱乐乐团访华前读了不少相关资料,所以对卡拉扬先生的所作所为都见怪不怪,每当柏林乐师向我透露对卡拉扬的这样那样不满时,我都一笑了之。

8

1979年10月29日晚,柏林爱乐乐团访华首演。当晚,薄一波副总理出席了音乐会,并在演出前接见了卡拉扬等人。可是,心气颇高的卡拉扬只与薄副总理对话了14句,就以“我要作演出前准备”为由匆匆告辞了。

10月30日晚,乐团举办了第二场音乐会。11月1日晚则是专场演出,柏林爱乐乐团与我中央乐团45名乐师联合演奏了贝多芬的《第七交响曲》。听众几乎全是我国专业音乐工作者,有很高的鉴赏水平,他们一个个听得如痴如醉。

总体而言,卡拉扬先生对这次很不寻常的访华演出是满意的。离京前,他向中方提出四点希望:希望中国民乐团访问柏林;中国在1980年能派乐团去参加萨尔茨堡音乐节;选派3至5名中国学生去奥地利音乐学院学习西洋乐器;一到两年后,由他亲自指导,到北京故宫来摄制普契尼的歌剧《图兰朵》。

很可惜,那个年代,就连大名鼎鼎的卡拉扬也没能叩开北京紫禁城的大门。如果上世纪80年代初,在文明古国的紫禁城里,拍摄一部世界著名作曲家创作的与中国有关的歌剧,由世界著名指挥家作导演兼指挥,中外著名演员加盟演唱……将会给后世留下多少佳话呀!

安菲特利特号船远航中国的缘起、船组人员及舱载货物

笔者借助安菲特利特号的航行记与档案文献,在此对该船远航中国的缘起、装备这艘船的背景,多次险些造成灾难的人员与利益冲突、舱载货物及其销售情况作一梗概性介绍。大而言之,甚至是与后期相比较,这次远航没有遇到很大障碍,也未为将来的发展留下太多的阴影。

安菲特利特号船远航中国的始作俑者是法国入华耶稣会士白晋(Joachim Bouvet,1656—1730年),他是法国勒芒人。白晋神父是由法王路易十四于1685年出资派住中国的6位数学家耶稣会士之一。他于1688年2月到达北京,留在了清朝宫中并得到了大清皇帝某种程度的信任。他奉康熙皇帝的钦命,以“钦差”的身分返欧,为中国征募新人,实际上,康熙需要的主要并非是传教士,而是科学家。

白晋于1692年7月8日离开北京,于1694年2月1日自澳门启程返法,最终于1697年3月到达法国布雷斯特。由于受路易十四派遣而于1688年初莅华的5名法国耶稣会士形成了独立于“葡萄牙神父”之外的一股独特力量,所以他们需要巩固自己的地位和继续扩大自己的势力。康熙皇帝于1692年3月22日颁了一道著名的诏书,恩准在中国各地自由地从事天主教的布道活动,传教士们的情绪为之大振,形成了一种先归化中国皇帝和上层士大夫,然后自上而下地归化整个中华帝国的战略。

实际上,传教士们的这种欢欣,是以误解为基础的。康熙皇帝对传教士们表现出了浩荡皇恩,是由于他一则希望表现出洋洋大国、泽被四夷的风范;另一方面更是希望能利用传教士的科学知识。而传教士们迂回地从事科学事业却是为了发展其布道活动,双方各有自己的打算。所以,一方的主要目的,对于另一方来说则是无关宏旨的次要琐事了。数年后,由于欧洲天主教诸国之间的利益纠纷、嫉妒心情以及天主教不同修会之间的竞争或门户之见,激起了冲突。严嘉乐(Charles Maigrot,1652-1730年)1693年3月26日有关中国礼仪的主教通谕,并未使传教士们立即失去康熙皇帝容教圣旨赋予他们的优惠条件。康熙对法国数学家耶稣会士们产生了极大好感与兴趣,于1693年7月4日在皇城内赐他们一处住院(白晋所说的地处“皇宫围墙内”,实际上是有些夸大其辞)。同一天,康熙皇帝便命令白晋神父返法以携归新学者,白晋也决心利用这次出使而为法国传教区谋求最大利益。他于7月18日以一位清朝大皇帝“钦差”的身分,离开北京返欧。当白晋神父离开法国4年后再度返回时,便迫不及待地开始了游说活动。为了制造舆论和说服路易十四本人,他于1697年用法文出版了《呈奏国王的中国皇帝之历史肖像》(即《康熙帝传》)一书,此书实际上是他当时呈奏路易十四的一份有关康熙时代中国国情的秘密报告。

但白晋并非是康熙派往欧洲的第一位使节,意大利籍的入华耶稣会士闵明我(Claudio Filippo Grimaldi,事实是冒名顶替了已逃走的多明我会士Navarette),在白晋离京时,就已经奉康熙钦命持节出使欧洲并顺利返归。白晋于其书中首次将康熙比作路易十四,并对中法两国君主都竭尽美誉之辞。当然,他为了向路易十四邀功并促使国王重视中国,不辱康熙之钦命,为了法国传教区的未来利益,说得有许多言过其实之处。法国殖民地档案馆中收藏着一卷《中国皇帝派往法国的使节—尊敬的××神父的呈文》的档案,其中阐述了中国皇帝的意图并要求法国国王作出积极回答。

这位匿名神父无疑正是白晋。他于上奏路易十四的呈文中,提到了康熙皇帝在向法国耶稣会士们赐住宅的同一日,又选择白晋本人赴欧向法王致以敬意。白晋声称中国皇帝对“太阳王”高度敬仰,希望自己身边能有更多的法国耶稣会士科学家,更希望每年都有大批这样的人进入东方第一帝国,并经由他们而引入西方所有艺术和科学。康熙希望每年都能看到“日落处的王国”法国的船舶驶往“日出处的王国”中国的港口,并给予他们国王陛下所希望的一切经商自由和优惠待遇。

有人对白晋的身分提出质疑,询问他为什么未携带中国皇帝致“太阳王”的亲笔御书。白晋回答说,中国皇帝只习惯于向其附庸国或藩部下达命令,他持有“钦差”的证书就足够了。当有人要求白晋出示康熙的证书时,他又诡称在离华时交回去了,因为这种证书只能颁发给皇帝的臣民。他有一部从北京到苏拉特之间的旅行日志,其中记载了沿途所发生的一切事件。他请求太阳王向中国派遣一艘船,以此船运送一批精心选择的新传教士,国王还应该颁布一道圣旨,支持入华耶稣会士们以宗教和科学手段来布道,他甚至要求路易十四允许入华耶稣会士们在北京建立一所与法国科学院有直接联系的科学院,彼此能互相通报最新科学发现,他最后还提供了一大批可以证明其“钦差”身分的中国人名单。

无论康熙皇帝还是白晋神父,他们都希望法国能派遣传教士入华,但最大的困难是运送问题。占据澳门的葡萄牙人以其君主保教权的名义,向法国耶稣会士们封锁这条通道。白晋以其4年的长途跋涉,也感到让法国传教士们通过澳门需要很长时间并会冒很大危险。但如果法国派遣一艘运送传教士们的皇家御船赴华,那么其处境就会大大改善。白晋于路易十四面前炫耀康熙“敬重”自己,认为这是大清王朝皇恩浩荡的证据。

路易十四的大臣们却并未对白晋那娓娓动听的说词心悦诚服。他们不相信法国国王的一艘皇家御船会在中华帝国受到欢迎,因为康熙大帝没有依礼呈送国书,而仅以对待藩部附庸的模式托传“口信”。白晋已经预料到了其计划可能会流产,但他无论如何也必须获得一条船。路易十四是否真正赐御船无关紧要,他可以假传矫诏。康熙所希望的也只是能看到法国船舶每年都进入中国港口,并恩准路易十四所希望的那种“自由和优惠的贸易”之要求。白晋返回东印度公司后,甚至吹嘘中国皇帝允许在其所有港口设立法国贸易商行。

由于官方的渠道不通,白晋于是便被迫向私营企业求援,他首先想到了东印度公司。该公司自1664年以来就垄断了自好望角到印度以及整个中国南海的贸易。法国东印度公司虽在暹罗作出过尝试,但其活动从未超越印度以远地区,其17世纪末叶的经济形势不允许它在远东发起新的商业攻势。白晋通过蓬查特兰伯爵的引荐,结识了让·儒尔丹(Jean Jourdan)。儒尔丹在20多年间创办了一系列贸易公司,经历过各种挫折,于 1710年在蓬查特兰的支持下,于洛里昂开办了一家海事保险公司。

佛朗索瓦·热古(Francois Egou)在《战争港口洛里昂的历史》(1887年第2版)中讲到过格鲁埃的领主让·儒尔丹(Jean Jourdan de Grouee)。马德罗尔称他为“格鲁西的儒尔丹”(Jourdan de Groussy),并以为他是一名“工业巨富和玻璃制造商”。索塔(Sottas)于其《皇家东印度公司的历史》(巴黎1905年版)和凯普兰(P. Kaepplin)于其《东印度公司》(1908年巴黎版)中,都称儒尔丹为“大船主”。达尔格伦(Dahlgren)于其《法国与太平洋沿岸的贸易关系》(1909年巴黎版)中指出,“格鲁埃的儒尔丹”又自称为“格鲁西的儒尔丹”,并且认为他是巴黎的香料富贾和批发商;贝勒维奇-期坦凯维奇则认为他是在巴黎做批发商和玻璃制造商的马赛人;考狄在《中国通史》第3卷中认为他是马赛人和批发富商;福雷奇则认为“格鲁西的儒尔丹是玻璃制造富商”。从各种迹象来看,我们应称之为“格鲁西的儒尔丹”较为合适。他事实上很可能是玻璃制造商,因为安菲特利特号船上装载着大批玻璃,它们在中国市场上的销售成了商务代理人面临的棘手问题,而且大家确实知道正是儒尔丹将这些玻璃装上船的。

儒尔丹等人为向中国派遣一艘船,为此而专门草创了一家公司。儒尔丹热衷于经商和装备船舶,事事都对白晋的建议言听计从。儒尔丹及其朋友们的最大困难,则是设法从东印度公司处谋求准许派遣大船驶往中国。东印度公司财大气粗,它只希望独自装备白晋所要求的那艘船。在蓬查特兰的干预下,最终达成了妥协。1698年1月4日,双方签订了一项共有12款的协议。东印度公司授权儒尔丹相继派两艘船直接入华经商,但不允许它以东印度公司的名义连续第3次远航中国。这两次远航也不能在中法两国途中任何港口中经商。

每艘船上必须设两位东印度公司的监察大员,并由儒尔丹提供经费。船舶返归圣·路易港后,要由东印度公司出面销售运回的中国商品,而且还提取5%的利润。法国行政法院于1689年1月22日批准了这项协议。为了赴中国旅行,法国政府向儒尔丹出售了安菲特利特号这艘快速三桅帆船,该船当时正停泊在罗什福尔港(Rochefort)。它是由快速轻帆船长德·拉罗克(de LaRoque)装备的,他根据1698年1月28日由凡尔赛宫颁布的一道国王敕令而获得了这艘船的导航权。同一天,正在凡尔赛的海军警卫队的路易·德·拉格朗热也使拉罗克成了该船上的执旗官。当拉格朗热于1698年2月25日抵达拉罗歇尔港时,安菲特利特号船即将下水,并已为装载儒尔丹采购的货物准备就绪。

路易十四国王于1698年2月8日从凡尔赛向拉罗克颁发敕令。敕令中提到这艘船是经国王的批准驶往中国的,但却特别明确指出它不是一艘皇家御船,而是完全如同荷兰人和英国人所做的那样,只是一艘普通商船,以免对国王将来向中国派遣官船造成消极影响。敕令要求他们既不能在沿途向欧洲其他列强的船舶致敬,也不要求其他船舶与之联系。

一旦在中国港口停泊后,就要特别注重于观察那里的季风、潮汐、气候以及与航海有关的一切资料情报,调查中国是否有港口、抛锚地、海岸地图以及航海指南。如能找到这一切,那就必须将它们呈奏国王陛下。他们还必须调查中国与欧亚各国之间经商的方式,特别要调查中国的风俗习惯,以利于法国政府将来方便时派船驶往那里。敕令特别要求,当该船返航时,必须准确全面地向国王禀报所搜集到的一切情报。

拉格朗热于其《神奇的旅行》一书中向我们介绍了拉罗克骑士的家庭关系。指出此人出生在巴黎一个富裕的市民家庭。拉罗克的个人档案也说明他一生中始终在远洋船上供职。至于安菲特利特号船上的大副,班尼斯特认为是萨里奥兹(Salioz)和弗罗热·德·拉·里戈迪埃尔(Forgerde La Rigaudier)。萨里奥兹在此之前就曾在马六甲海峡航行过。里戈迪埃尔原为罗什福尔港口的官员。里戈迪埃尔在1698-1700年首航中国时,似乎是一名忠于职守的严肃官吏,尽可能地避免介入诸同事之间的纠纷。在该船二航中国时,白晋与他(一名大副)和外科医生组成了一个“三头政治”集团,拉·里戈迪埃尔似乎公开投身于耶稣会士们的阵营中了。

安菲特利特号船上的两名二副分别是德·布瓦西(de Boissy)和德·巴里利(de Barilly)。德·布瓦西是儒尔丹的弟弟,他似乎不是职业海员,但由于儒尔丹的原因才跻身于这批人中,而且还占据着举足轻重的地位。巴里利于1706-1707年间才出现于路易港。该船上的海军军官是德·萨布勒瓦(de Sabrevois)、德·拉格朗热、德·博利厄(de Beaulieu)、小热拉尔丹(Geraldin Le Jeune)和菲利。在安菲特利特号第2次远航中国期间,博利厄任少尉军官。在拉格朗热与拉罗克的旅行记以及刘应(Claudede Visdelou,1665-1737年)神父致儒尔丹的书简中,都提到过萨布勒瓦,此人是罗什福尔港的官员,1692年成为海军见习军官,1703年成为海军少尉,1709年9月30日死于一次海难事故。1699年3月1日,拉罗克将萨布勒瓦派回欧洲,以向国王禀报安菲特利特号船远航中国的艰辛历程。

除了上述各司其职的船组人员外,安菲特利特号船还运去了儒尔丹公司的3名经理:第一商务经理德·贝纳克(de Benac)、经理和出纳员勒·普莱特尔(Le Pouletel)、经理和商务监察官员吕西安·布瓦扎尔(Lucien Boizard)。其中贝纳克是个名气很大的人物。人们发现贝纳克与拉罗克之间的关系很紧张,几乎从启程航行时便剑拔弩张了。在该船到达广州时,这种冲突关系达到了白热化程度。因为贝纳克认为拉罗克是船长,而第一经理却是公司的代理人。所以当拉罗克于1699年2月5日正式以法国国王的名义拜访广州巡抚时,贝纳克拒绝陪同前往。入华耶稣会士们本来希望遏制他的这种喜怒无常的行为,他们甚至把他当作狂徒看待。中国人也不会接受由一名蛮夷商客代表法国国王。

在安菲特利特号于中国停泊期间,贝纳克始终与拉罗克争夺名誉权。贝纳克最后与两名经理滞留广州,以销售该船运来的商品,当地人习惯于用中文称他为“贝老爷”。事态进展得并非一帆风顺。萨里奥兹于1701年初带到马德拉斯的信件中,便包括贝纳克于1699年对普莱特尔和布瓦扎尔的控告纪要,迫使贝纳克发表声明,万般无奈地放弃对中国公司的领导权。当安菲特利特号于1701年秋二航中国时,带来了以费热拉尔(Figeral)为首的一批新任商务经理,从而结束了贝纳克在华的活动。安菲特利特号于1703年8月17日将贝纳克带回了布雷斯特。

对于圣-马洛人普莱特尔和布瓦扎尔的情况,大家所知甚少,惟有通过贝纳克发自广州的书简或屡屡发出的怨言而略知一、二。此二人与入华耶稣会士们联手反对贝纳克。在安菲特利特号二航中国期间,勒·普莱特尔于1702年5月14日秘密地离开广州赴南京,途中参观景德镇瓷都后,于6月28日顺利到达南京,并于11月17日返回广州,不久便乘安菲特利特号船返法。

在这3位商务经理之外,乘安菲特利特号船入华的贸易公司职员还包括1名“商人”、1名秘书、2名雇员和8名伙计。“商人”即产品服务部主任,弗罗热于其《游记》中称之为弗朗西亚(Francia),白晋为他起的汉名是方儒法,在他与广州海关官员们打交道时便使用此名,其完整的法文原名很可能为乔治·弗朗西来(Georges Francia)。他随安菲特利特号船首航中国返法后,又随该船二航中国并暂留广州,直到1709年2月15日仍在广州任商务经理。

该公司的秘书叫作拉加尔德(LaGarde或Lagarde)。他似乎未曾起过巨大作用,在1703年6月25日于安菲特利特号返归欧洲海岸之前逝世。

弗罗热提到了赴华公司的两名伙计,但却未指出其姓名。马德罗尔认为他们是“文书”,分别叫作萨巴蒂埃(Dabattier)和布格雷(Bougre,或作Bongre)。萨巴蒂埃是“国王的作家”,布格雷只出现在白晋的日志中,他曾参加过安菲特利特号首航中国。但由于该船二航中国后某些商务人员滞留中国,所以他可能在留华人员之列。在中国公司1703年12月12日的一封书简中,还提到布格雷仍在广州。

马德罗尔也提到了两名商务代理人,分别叫作维莱特(Vilette)和丹迪涅(d'Andigne)他们曾陪同首席经理往赴北京朝廷。因为中国公司原计划让贝纳克晋京入宫,公司认为这样作有利于实施其计划。我们通过1698年9月28日在海上才拆封的一道中国公司的命令而获悉这一切。为了这次旅行,公司选择了贝纳克、布瓦希、弗罗热等人。其中只字未提及维莱特和丹迪涅,而且这后一个名字既未出现在弗罗热的书中,也未在拉格朗热的著作中记录在案。白晋神父反对这次北京之行的计划,因为贸易公司事先未曾征求过他的意见。于是便决定,在安菲特利特号船到达广州后,必须开会专门进行讨论。耶稣会士们始终反对让中国公司的代理商进入中国腹地,无论是进入各省还是京城,都一概反对。

但是,维莱特和丹迪涅最终还是北上北京,白晋神父于日记中写道:“1702年1月1日,丹迪涅和维莱特先生到达了北京”(马德罗尔书,第140页)。马德罗尔于其书中的注释中指出,“他们是于1700年12月从广州出发晋京的”。他们二人实际上于1699年12月离粤晋京。因为班尼斯特指出:“我们于1700年1月26日离北京返法,将中国公司的三位经理、萨里奥兹先生、两名伙计和6名其他法国人留在广州,其中两名法国人于1699年12月离粤晋京”。我们通过白晋日记的有关段落获知,这两个人在北京逗留期间,如同中国“皇帝的奴才”一样生活,由大清皇帝支付奉禄,如同在北京为大清朝廷效力的耶稣会士一样地为康熙皇帝工作。这已经不是中国公司的“商务代理人”所能接受的那种角色了。维莱特未曾受过高等教育,神父们反对在北京称他们为“老爷”。安菲特利特号实际上是运来了几名“伙计”或“工人”。

在法国皇家玻璃制造厂的3名包税人的倡导下,安菲特利特号船运载了大批玻璃,白晋神父肯定曾向他们信誓旦旦地断言,中国是畅销玻璃的市场。由于玻璃易碎和必须切割与装配,所以又在中国公司的文职人员中增列8名“镜子工”。白晋曾向儒尔丹建议在广州城筹建一家玻璃制造厂,这8名玻璃工也可能正是为此目的才赴华的,大约是到了1699年4月末,其中的某些人在第3位经理的主持下,将破损的玻璃作了一番清理。

该年11月末,中国公司的第一经理婉言谢绝了洪若翰神父有关向大清皇帝派遣两名玻璃工的请求。12月13日,曾遭贝纳克拒绝的两个人中的主要人物逃往总督府,不久又与另一个人共同前往北京。这次逃亡在某种程度上是在耶稣会士神父们的挑唆下发生的。弗罗热声称,当安菲特利特号船于1700年1月26日离开中国广州时,在那里安置了中国公司的3位经理、萨里奥兹、两名职员和其他6个法国人,其中两名已于前一个月晋京。这里所说的6名法国人都是由中国公司经理们挽留下来的玻璃镜子工,一个月前晋京的两个人便是丹迪涅和维莱特。前者于1699年12月13日从公司所在地逃走,后者不久也与之相会合。

丹迪涅就是遭贝纳克拒绝的主要人员,维莱特便是那个未曾受过高等教育的人,卫嘉禄(Charles de Belleville,1657年—1730年)修士和其他某些人的学问实际上也并不比他高深多少。清朝皇帝于其行宫中召见所有西洋人时,维莱特被耶稣会士们冷落在一旁了。当然,对于17世纪末叶来说,挽留一个玻璃镜子工在北京,即使他是一位手艺高超的巨匠,也会令人感到莫名其妙。现在尚未找到保存下来的有关此人的任何记载。

安菲特利特号船除了运送中国公司成员之外,还带去了印度公司的两名职员。他们负责监督贸易经营,同时又阻止安菲特利特号船在中法之间漫长航程中逐港口地交易。此二人分别叫作让·佩什贝蒂(Jean Pech-berty)和让·德厄(Jean Dieu)。正如现在收藏于法国国家档案馆的一封此二人1699年2月17日写于广州的书简所证明的那样,他们的处境并不如意。1698年1月4日的协议加强了对他们的控制。

中国公司的经理们不但拒绝向他们传授任何贸易知识,而且也不肯于公司所在地为他们提供食宿。东印度公司的两名职员还申辩说,他们亲眼目睹过儒尔丹的一道直到广州才被启封的命令,要求经理们尽一切可能不让这些人掌握任何科学知识。佩什贝蒂与让·德厄经过在死亡线上的挣扎和饱受虐待之后,终于随船返回法国。佩什贝蒂从未曾与中国公司反目,他甚至在脱离东印度公司后,于安菲特利特号二航中国时仍出任中国公司的第二经理。佩什贝蒂和另一名叫作迪·朱斯(Du Jus)的职员曾制定过一项赴江西饶州和南京的旅行计划,但由于耶稣会士们横加阻拦而最终未能成行。继安菲特利特号二航离华后,佩什贝蒂仍暂留广州并作为第一经理,直到1705年11月23日尚滞留于那里。

在安菲特利特号船上的世俗人员中,还包括一名医士长。他是由船长供应食宿和支付旅费的“巴黎青年”。拉格朗热于其《神奇的旅行》第218页中提到过此人。

除了这些分工明确的文武世俗人员外,安菲特利特号船上还有一大批耶稣会士。白晋首先从儒尔丹船长那里获许,除年修士外,让该船再免费运送5名耶稣会士入华。最后却增至10名。这些耶稣会士个个名声显赫,诸如巴多明(Dominique Parrenin,1665—1741年)和马若瑟那样后来成了中国传教史上的明星人物。

儒尔丹曾认为,其经理们可以晋京见驾。白晋曾向他许诺,借助于奉献康熙皇帝与权贵们的礼物,可以在宁波或广州开办一家商行,并使清朝对于舶来品货物免征关税。这一切后来均未能兑现。

对于北京之行,当船员们于途中开启巴黎指令时,连白晋也大为疑惑不解,因为其中规定贝纳克必须晋京。传教士们一般都不想让中国内地的人见到欧洲军人或商人,因为教士们都看不起商客,认为此等欧洲天主教徒不会对土著天主教徒起到好的表率作用。洪若翰神父在一封书简中指出,在欧洲船舶习惯于停泊的中国港口,只能使极少数中国人接受归化,因为那些海员们无法与当地居民中的精英人物接触与交流。白晋认为,到达北京的西洋人会在那里发现一种与他在《中国皇帝的历史形象》中的勾勒完全不同的形象。如果安菲特利特号船上的商客们竟直北上京城,那么白晋就无法于宫中再保守他吹嘘的该船具有“官方和政府特征”的秘密了。拉格朗热和白晋都曾强调指出,中国人在康熙皇帝时代只知道商船和贡船,不大精于其他通商之道。

白晋曾许诺,要设法让中国免除安菲特利特号船的吨位税和船舱货物的关税。中国海关回答说,如果该船是贡船,那就应该将其货物入贡北京朝廷;如果它是商船,那就必须照章纳税。白晋在近一年期间费尽心机,玩弄各种手段,以摆脱这种进退维谷的窘境。路易十四给拉罗克的敕令非常明确“本船绝不是国王陛下的御船,而是一艘普通商船”。

然而,贝纳克在1700年12月20日的一封书简中,却抱怨说白晋让他签署了一份中文文件,其中诡称安菲特利特号船是受法王钦差的皇家御船,只不过是个别商人利用这一机会赴华从事某些贸易而已。白晋日记中也声称,为了更加安全可靠一些,他要求船上的文武人员都签署一份文件,证明安菲特利特号是属于国王的一艘皇家御船,受法国国王'钦差”,以将他们运载到中国。拉格朗热也于其游记中指出,如果声称安菲特利特号既非一艘贡船,也不是商船,而是法国国王的一艘御船,那就会使中国人感到惊讶,因为中国人从未听说过有第三种船舶。

当广东总督质问贝纳克为什么不晋京时,白晋神父回答说,安菲特利特号是一艘御船,法国人不会入朝进贡;如果贝纳克是一名随船前来的商客,那么他就会试图在中国经商。贝纳克自己也不愿意晋京,因为他害怕由于不熟悉中国传统礼节或有失检点而贻笑大方。

1699年2月5日,拉罗克隆重地去参拜总督。他声称法国“国王是西方的第一帝王,陛下专门派我将白晋神父送回中国”。此外,早在1698年10月,白晋神父就指出,澳门那些不怀好意的人可能会声称安菲特利特号是一艘私船。拉罗克会让人散布说它确为一艘皇家御船,对这种看法持异议的人将被视为违抗王命。甚至中国公司的经理们,也以他们向白晋神父签署的一份文件而默许了这种事实。安菲特利特号船是“皇家御船”的观点,在欧洲人中也广为流传,误认为它是由路易十四钦差中国的“使节”。中国人更认为法国人是前来朝拜其皇帝的,始终坚信安菲特利特号是一艘“法王”的御船,当时的中文文献中都称之为“贡船”。

与安菲特利特号的船组人员相比较,耶稣会士们在熟悉中国的国情、语言和风俗习惯方面,都占有很大优势,在为康熙皇帝效劳方面也拥有很高的威信。虽然他们夸大了自己在皇帝面前的威望,但他们确实赢得了各省官吏们的好感。白晋这次以大清皇帝“钦差”身份赴欧之行,与先于他的闵明我(Claudio-Filippo Grimaldi,1639—1712年)和晚于他的傅圣铎(Jean-Francois pelisson,1657—1713年)或薄贤士(Antoine de Beauvollier,1657—1708年)诸神父的欧洲之行,有颇多相似之处,特别是薄贤士也在巴黎津津乐道地自称是中国皇帝的“钦差”。

白晋玩弄字眼,吹嘘他这位中国皇帝的“钦差”身负出使“世界第一帝王”—法兰西国王的特殊使命。他在为法国北京传教区追求物质和宗教利益的同时,也在广州帮助儒尔丹的公司,由于他使安菲特利特号船具有了官方特征,所以该船被迫在广州停泊近15个月,而普通商船却只需停泊3个月。中国当局对于该船自愿停泊如此之长的时间毫不理解,甚至感到焦虑不安。中国公司的经纪人和船组成员很快便愈发坚信,最好的办法就是服从中国为普通商船制定的法规,交纳关税,甚至还可以交小费,完全如同英国人和荷兰人一贯所为的那样。早在1699年2月17日,东印度公司的两名职员就认为,与中国的贸易对商船和印度都十分有利。后来为了照顾东印度公司的特权,故而法国才取缔了中国公司。

弗罗热对于中国文明的评价,与拉格朗热和白晋的评价同出一辙,完全基于一种对中国文明的肤浅认识。但弗罗热与1701-1703年航行记的作者,都转引了某些颇有价值的资料。他们也揭示了当时入华耶稣会士们的诸多内幕,这一切都是对当时所产生的有关文献的颇有裨益的补充。

通过安菲特利特号船船组人员状况,大家便可以洞悉该船的重要性、船舶的性质、远航中国的目的及其从事的工作;通过其人员组成,便可以清楚地看到,它绝不是法国国王的一艘御船,而是一艘地道的商船;通过他们所从事的工作,便可以看到法国在经济和文化方面对中国的兴趣;通过其影响,便可以理解法国18世纪的“中国热”的原因了。

▍安菲特利特号船在华的活动及其运载的中国商品

安菲特利特号船于1698—1700年首航中国时,实际上是法国的中国公司购买了法国国王的这艘500吨级的轻型三桅船。1697-1698年的装配费及其舱货,耗资共达506948镑。这项事业完全由特意为此而组建的中国公司出资兴办。法国政府不肯给予资金赞助,而只给予保护及在进出口关税、货物检验方面的某些特权。因为法国政府希望这项事业首先必须保持其民间特征,为其以后的活动保留余地。

1698年3月6日,安菲特利特号船从法国的大西洋名港拉罗歇尔港启锚远航,由拉罗克骑士指挥。6月10日,该船航抵好望角并在那里停泊20多天,以稍事休整。在从好望角到苏门答腊之间,由于它未能顺利地通过巽他(Sonde)海峡,所以只好于8月18日在印尼的亚齐靠泊。经历了9月27日在中国西沙群岛的一次风暴后,于10月5日到达在中国广东的上川岛并组织拜谒了方济各·沙勿略墓,1698年10月24日到达澳门。11月2日,这艘船在经过7个多月的远航漂泊之后,终于在广东珠江口抛锚。白晋将船留在珠江口外海,自己偕利圣学(J-Ch. de Brossia,1660-1704年)和年修士前往广州城。白晋以其“钦差”的身份,享受到了此尊号在中国应得到的所有荣誉,兵勇们向他致敬,鼓乐齐鸣并放礼炮,广州的官吏们都前来迎接这位康熙大帝“钦差”的荣归。

巧舌如簧的白晋神父极力说服两广总督坚信,安菲特利特号船本为战船,法国国王为运送他返华而专门派遣远航。所以该船获准减免1.2万-1.5万埃居的关税。就在这艘法国船于广州港停泊的同时,恰有一艘阿拉伯船靠岸,它必须依法为其船舱吨位检测费而支付8500两白银,与安菲特利特号被免交的税金基本相同。安菲特利特号船还为其船组成员获得了下榻于一座由当地政府开办的“公馆”之待遇,它主要是被用作拉罗克骑士的荣誉住所。

马若瑟神父在致拉雪兹神父的书简中曾写道:“外国人从未在该国受到过这种荣誉接待。当然也从未有过外国船会像我们这艘船到达中国时受到的那种隆重接待。在距法国有6000多法里(Lieue,每法里约合4公里)的地方,提到法国的名字,对她的尊严与体面没有任何伤害”。其实,中国人对于路易十四基本上一无所知,无法用太阳王在中国的威望来解释安菲特利特号船在中国受到的礼遇。这件事首先应归功于深谙中国习俗的白晋之吹嘘,其次是由于法国人又花费重金沟通了关系。如黄埔海关监督曾得到价值300两白银的商品礼物,中国公司也向黄埔海关送礼600两。

1698年1月17日,当白晋拜见两广总督石琳时,奉上了由中国公司提供的丰厚礼物。总督回赠的礼品包括3只装满香料的金瓶、1只镶瓷的铜瓶、15个杯子和1尊颇受中国人器重的深红色石雕像、2个仿玛脑的白色小杯、4个漆盒、2个大古董瓶、10匹丝绸和数目巨大的一批中国白绢画。总督自己花钱买下了所有玻璃,因为他想以转卖而赚取巨额利润。

事实上,一切都不像耶稣会士们企图让人相信的那样如愿以偿。法国人觉得中国人的行为伤害了他们的自尊心,中国人习惯于高傲地对待蕃夷商人。该船的入关商品申报单是用中文写成的,法国经理们不乐意以普通商人的身分签署它,因为其中未提到他们的尊号。当方儒法去呈交商品清单时,中国海关的官员甚至不屑于起立,而只满足于向他指定一个座位。

12月17日开始检验商品。中国海关官员仔细地检验了整整一箱子画像,它们都是当时尚活在人世的法国宫廷大员中的人物的画像。他们计量了玻璃、玻离窗以及呢绒的数量和大小,并作了详细记录,一切都计算得非常准确。

1699年1月20日,终于允许法国商人出售或与中国人交易这些商品了。当地中国人认为这些法国人一定是带了很多银钱,于是便从各地携带大批商品纷至沓来,争相向他们推销。从而使法国人在15天内购得满船的中国商品。但很快便从北京传来了一道上谕,严加禁止这种交易。1月26日,康熙皇帝的使者—刘应、苏霖(Jose Suarez,1656-1736年,葡萄牙耶稣会士)神父和一名鞑靼人风风火火地赶到,他们是由康熙皇帝派来的,以迎接白晋神父和法国人。因为在安菲特利特号船到达广州时,康熙皇帝正在巡视鞑靼地区。他于1698年12月15日回銮北京,翌日便遣耶稣会士们与清朝官吏前往迎接白晋及其携归的其他传教士。2月25日,耶稣会士们携带奉献皇帝的礼物入朝,康熙热烈欢迎传教士们并破例恩准他们随驾出巡。

在与大批中国人的一次会见中,来使证实,大清皇帝免除了安菲特利特号船的所有进口税和商品检验税,应法国商人的请求而允许他们在广州开设一家商行。皇帝不久又允许他们继续从事商品交易了。数日后,拉罗克骑士登门拜访两广总督,对皇帝的浩荡皇恩表示谢恩。该骑士只依法国的礼仪朝拜,传教士们则依中国惯例行三拜九叩礼。骑士在致词中厚颜声称,他是法国国王的钦差,是为了将康熙钦差白晋神父送回中国而受派遣的。

中国政府从不欢迎外国船舶于其广州水域长期停泊。8月27日,康熙皇帝命令两广总督设法催促法国人尽快地离港,安菲特利特号船必须在季风之始扬帆驶去。12月24日,两广总督通知法国人,根据皇帝敕令,他们必须限日驶离黄埔港。法国人于是只得匆忙将最后一批货物装入船舱后,于1700年1月26日,安菲特利特号最终驶离广州水域,运走了一舱丰富的铜器、布帛、瓷器以及大清皇帝赠送路易十四国王的重礼。

皇帝御礼由洪若翰神父负责监运并将亲自呈交法国国王。1700年5月13日,儒尔丹在巴黎向法国航运局长宣布,安菲特利特号船即将从中国返航,当时决定让它在圣路易港停泊,船载商品将被运往南特东印度公司的仓库中。根据协议,东印度公司要从中国商品的出售中提取比例很高的利润。法国政府据此而下达命令,当该船在罗什福尔、布列斯特和拉罗歇尔停泊时,不允许将任何货物卸船走私。

1700年8月3日,安菲特利特号船历尽两年半的千辛万苦之后,顺利返回圣路易港。8月11日,法国政府签发一份允许自由运输中国皇帝御礼的运输特许证。路易十四于其特许证中通告各省政府和执法长官,有一批中国皇帝御礼的箱包,由耶稣会士洪若翰神父护送抵法,沿途不准设置任何障碍与制造任何混乱,禁止征收任何税金和开启任何箱包。箱包最后被运到耶稣会所在地,当着一名政府官员的面而启封。洪若翰神父以康熙皇帝的名义向路易十四呈上了“绚丽多彩的布帛,非常雅致的瓷器和几大块茶砖”,人们在法国尚从未有幸目睹这样精美的“东方舶来品”。

根据分别于1687—1700年通过的东印度公司章程,法国的中国公司只有权进口15万镑的中国布帛。但东印度公司的经理们却声称,由安菲特利特号运来的那些棉与丝和金银混纺的布帛,都可以包括在这一限额之内。儒尔丹与其股东们联名上书路易十四,重申国王曾允许他们作与中国通商的尝试,他们派船远航中国,并已满载中国货物返航,这些商品可为法兰西提供大量财富。路易十四也法外开恩地给予特许。安菲特利特号从中国运回的商品,从1700年10月4日起,在南特公开销售。当时的法国国务部长蓬查特兰在1700年11月3日致德格拉西埃尔(Desgrassiere)的信中,对这次销售中国商品的盛况感叹万千。

其中特别提到中国铜器,漆器和瓷器的畅销风景。原来准备出售300镑一件,在公开拍卖中涨至380镑。《优雅信使报》于1700年9月9号发表过有关这次销售的公告。其中除了提到大批的红铜和黄铜器皿之外,还提到了大量布帛如绢、绮、普通罗和绉纹罗、缎面、重绉纹织物、哔叽、平纹布、织锦,共计8000余匹。同时还销售了中国的漆器、刺绣和绘画。共有17个箱子中收藏有瓷瓶、瓷碗、瓷盒、瓷壶、瓷碟、大小瓷盘、瓷杯或瓷茶具、瓷酒瓶、平底瓷杯、带把瓷杯、瓷糖罐、瓷盐罐、壁炉瓷器配套物、其他各种细瓷产品。这批货物中还包括17箱漆器,其中有4箱各自内装3件小漆匣和带堆金花卉图案的文房四宝,另外9箱中装有各种各样的漆桌、14小箱酒具、21小箱漆画和人物花卉画等。此外还有36箱中国屏风、4箱树叶屏风和3箱尚未安装好的纸屏风,455根手杖、大批纸张、广州和南京刺绣、12条挂毯以及绣花缎、11条丝巾、6卷绘画、38件麻织品。《优雅信使报》还告诉其读者说,人们可以在许多箱中发现其种类和质量相同,而数量各有所异的商品。

这次中国商品的“大举入侵”引起了法国制造商们的阵阵惊悸。蓬查特兰在他1701年1月12日致中国公司经理们的书简写道:“本人获悉,扇子、桌子、细木家具与陶瓷制造商们,都在指控你们从中国运来了其行业的大批产品。他们认为你们的贸易不应建立在这种有损于他们利益的基础上,你们只应运来更好和更便宜的此类商品,以满足那些从外国进口此类商品的人之好奇心,要避免将来会有人对你们的行为提出指责”。但我们只要看一下安菲特利特号二航中国时运回的中国货物申报单,便会理解这些怨言未产生效果。

1703年,有关方面对这次商务活动作了结算,股东们收回了本金并赚取了50%的利润。1698年协议中有一项条款规定,允许儒尔丹在安菲特利特号船首航中国后,如果认为有必要的话,还可以再派一艘船二航中国,为他运回被迫暂存广州的货物,以弥补首航时可能会造成的亏损。当安菲特利特号刚一返航,受到首航成功鼓舞的儒尔丹,便刻不容缓地令人检修船体,以使它能够从事第2次远航中国。根据1700年10月23日与东印度公司续订并于11月9日批准的协议,儒尔丹及其股东们获得了中国贸易的特许权,不过仅限于中国的广州和宁波港,他们在自己认为合适的情况下,有权向那里派遣一定数量的船舶和进出口一定数量的商品,其条件是每年首次返航时要交纳2.5万镑的税。其本金应由12位经理的缴款与公共认捐所提供。

安菲特利特号船二航中国时(1700-1703年),其装备共耗资186736镑,其运载货物价值约为363264镑。当然,这都是中国公司在与圣马洛公司合并时申报的数字,可能有某种程度的夸张。1701年运往中国的商品清单已由沙瓦里(Savary)发表于其《贸易辞典》的《中国贸易》条目中了,这纯粹是为了满足那些希望知道什么商品能在中国畅销的批发商之好奇心。沙瓦里仅限于提供安菲特利特号船二航中国时的商品发货单。因为该船首航中国仅仅是法国人在新贸易地区从事的一次尝试,其二航中国的目的则是为了通过亲身体验而了解适合中国的商品,特别是适应法国人准备建立商行的广州所需求的商品。儒尔丹于1700年3月3日致信国家贸易总监,要求从英国运去某些出口中国的商品以研究其质量,这一要求在安菲特利特号船首航中国返法时得到了满足。

由于中国人非常喜欢白银,所以中国公司这次共运去319846镑的银锭、银条和银币,仅有价值25663镑白银的商品。其商品主要有1箱书籍,诸如《圣经》、《宗教史》、《犹太史》、《马勒伯朗士论集》等书;普散(Poussin)以《圣经》为主题的绘画,以及勒布伦(Lebrun)、小夸佩尔(Goypel LeFils)、米尼亚尔(Mignard)等人的版画,国王和王太子的画像,枝形灯架和多枝烛台,布鲁塞尔的羽纱、羽笔,西班牙蜡烛、小刀、镀金刀、珊瑚、望远镜、首饰、鼻烟壶、首饰盒等;各种计算器、德国水晶、巴黎水晶等。

总而言之,安菲特利特号船二航中国不及首航那样哄动朝野。它共用4个多月的光阴才到达中国的海岸,又在那里停泊4个多月。由于遇到风暴,它被迫从中国的一个海岛移泊于另一个海岛,始终冒着被沉没的严重危险。当广东电白的官员获悉运载着法国国王进献中国皇帝礼物的船舶处境危险时,感到非常惶恐不安,当地李都司派去了救生小船,优先抢运进献皇帝的礼物。当水手们被这种重物不重人的行为激怒时,杀死了一名清朝小吏。白晋于其旅行记中曾对这一偶发事件作过长篇介绍。

白晋日记中还记载了安菲特利特号船二航中国回程时在广州运载的中国商品清单。除了铜器、生丝、茶叶和药品外,还有93箱瓷器,45箱屏风,22箱油漆茶具,12箱灯笼,4箱扇子,7箱刺绣品、床、梳妆台、便袍,1箱瓷器样品或陈列品以及漆盒。该船同时还运回了它首航中国时暂存广州的商品,其中包括30箱瓷器,35箱漆橱,1箱带珐琅的南京铜器,总督的两箱礼品(2张弓弩、2个装满箭的箭囊、1架马鞍、2把镀金铜刀、4件古瓷)。法国入华耶稣会士们也利用这一机会而托运回19箱瓷器、9箱生丝和丝绸。这是一宗数额巨大的托运物,船长对于是否接受承运感到犹豫不决,后经理事会讨论才决定接受承运。

白晋记述说,在经理们忙着为安菲特利特号装船时,又想到了派遣两个人—佩什贝蒂和朱斯赴江西饶州和南京,以在那里采购最绚丽多彩的丝绸、瓷器和漆器,并且就此而向两广总督提出了要求。总督认为这些商品在广州也不匮缺,因而对此项要求不予批准。傅圣铎神父致信经理们,劝说他们放弃这项计划,以免违犯禁止外国人未经允许而进入中国内地的法律。白晋认为,如果佩什贝蒂和朱斯能够前往南京采购,那么中国公司便可有10万埃居的纯利润入帐。

但中国公司的商务正处于一种“过热”状态。它于1701—1702年被迫从事的借贷增至150万埃居。1701年先借贷865576埃居,后又增补559260埃居。1702年共借贷20万镑。其借贷总额高达1624836镑。其股东们也未能使每人应付的4万镑资金到位,其余额只剩下68817镑了,甚至连儒尔丹本人也拖欠公司57146镑。为使该公司摆脱困境,蓬查特兰建议经理们联合几家富商,以等待安菲特利特号船返归时还清借贷。

1701年11月7日,中国公司与圣·马洛的一家商会签订一项协议。这两个公司的本金高达160万镑。圣·马洛方面准备共装备4艘船,有两艘赴中国内港,另外两艘赴中国南海。每艘船都大约需要20万镑,总共需要80万镑。巴黎方面为装备安菲特利特号船需要186736镑,船舱货物价值363264镑,暂存广州的商品价值250000镑,也折合80万镑。这样一来便组成了第二家中国贸易公司。它装备的两艘赴华船舶只是圣·法兰西斯号和法国大法官号。由于西班牙的王位继承之战,该船通过太平洋而远航中国的要求颇费周折之后才被批准,但路易十四却明确地命令船长既不能在西班牙港口停泊,又不能与敌对民族互市。

中国公司焦虑不安地等待安菲特利特号二航中国的返航,因为它可能会缓和该公司陷入困境的经营。该船于1703年8月11日才返航,其舱货价值约为150万镑。货物首先卸在布列斯特,然后又将部分商品用船运往南特,由国王的护卫艇护航。由于逆风,船航行得很慢,所以,直到10月初才开始出售中国商品,而运来的大部分商品却留在布列斯特。中国公司所获利润甚微。安菲特利特号二航中国时携归了大批家具,其中的漆器便被好奇者称为“中国-安菲特利特漆器”(Vernis Chine Amphitrite)。

最后,中国公司请求将安菲特利特号船转卖给海军。1704年5月7日,中国公司的经理们被告知说,法国国王将赎回该船,包括船上的火药以及一应装备在内,共付资28791镑。次年,安菲特利特号船被国王出租给了阿西安特(Assiente)公司。17-18世纪之交的这场法国商船远航中国的大幕终于落下了。