My channels - Kulturaustausch Ost-West|东西方文化交流|East-West cultural exchange|Échange culturel Est-Ouest

自西方历史上著名的旅游书《马可·波罗游记》诞生以后,西方与中国的往来就日渐频繁: 从15世纪末起,中国的瓷器在欧洲大受欢迎,紧接着是青铜器、漆器、象牙雕刻、绘画及家具,中国的茶叶和丝绸也成了欧洲市场上的紧俏商品。数以千计的冒险家、士兵、传教士、海员及学者,当然人数最多的是商人,来到中国。之后将无数艺术珍品带回欧洲,瞬间席卷交易市场,而各家旧大陆博物馆都得以极大地丰富了藏品,可惜它们并未对藏品质量进行筛选。这些被带回的艺术品大多被卖给了一些精致讲究的享乐主义者,而不是艺术家或艺术研究者。 由于仍缺乏对中国艺术的研究,商人购买时并不在意作品的艺术性,是否极具异域风情才是他们的评判标准。

19世纪,东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格在环游世界的旅行之后,在一次聚会与深谙艺术的同好们交流中,迸发灵感: 他计划收集到尽可能丰富的研究资料,整理归类现有的珍贵图片,在客观描述规模宏大的文献资料以外,对原作给出一些自己的评论,来还原一个较为完整的中国艺术史。

奥斯卡·明斯特伯格(Oskar Münsterberg)出生于但泽(现属波兰)的一个犹太人家庭,父亲莫里茨·明斯特伯格是一位商人,母亲安娜·伯恩哈迪是画家。父母的职业对他后来的发展道路有着极其深远的影响。明斯特伯格分别于慕尼黑和弗赖堡修习国民经济学和艺术史,从弗莱堡大学毕业后,他前往德国首都柏林,于1906年成为《德国民族报》总编。

三年后他转战莱比锡,就职成为一家出版社的社长。1912年,他重返柏林,主持哈格尔伯格出版社的主要工作。 在此期间,明斯特伯格曾多次因公来到东亚,对当地的人文产生浓厚兴趣并出版了一系列相关书籍。

第一部巨著《日本艺术史》(第一卷)于1904年问世,至1907年为止共出版三卷。 1895年发表论文《中国的改革——东亚历史政治与国民经济研究》,为他对中国艺术史的研究打下了坚实的基础,1910—1912年间,他的第二部煌煌巨著《中国艺术史》出版了。

《中国艺术史》是19世纪德国东亚艺术史学家奥斯卡·明斯特伯格的力作,系统阐释了中国辉煌博大的艺术史。 原著涵盖了从石器时代至清代的中国古代建筑、雕塑、绘画、青铜器、陶瓷、手工艺品等内容,共收录1034幅彩色图版及黑白插图和照片,每幅图片均详述器物名称、尺寸、收藏者信息等。

原著为德文版,分为两卷,分别于1910年、1912 年首次出版。两卷内容各有侧重。第一卷收录321幅黑白图版和15幅彩色图版,从历史的纵向发展,即从新石器时代至清末,诠释了中国艺术风格演化的逻辑和特质;作者又以佛教传入中国为分界线,通过中外古代石刻、青铜器、陶器、绘画、雕塑等作品,呈现了中西方三千年来在艺术上的对话交流。

第二卷分为建筑艺术和工艺美术两大部分,收录675幅黑白图版和23幅彩色图版,涵盖了中国古代建筑、青铜器、陶瓷、宝石制品、印刷品、织物、漆器与木器、琉璃、珐琅、犀角、玳瑁、琥珀、象牙等器物近1200件,通过艺术作品本身所展现的审美趣味,厘清中国艺术的发展脉络。

因原著两卷在内容上各有侧重,且论述角度不同,本次出版在保留原书完整内容的基础上,对编辑体例进行了调整,将原著两卷分别以《中西艺术交流3000年》和《中国艺术3000年》为名,单独成册出版。

在19世纪初,这部作品尝试系统地阐述中国艺术语言及其表现形式的发展历史,这在当时的学界应是史无前例的。 将其翻译、出版,对于促进学术研究和文化交流,以及了解和研究近代中国问题具有重要参考价值。

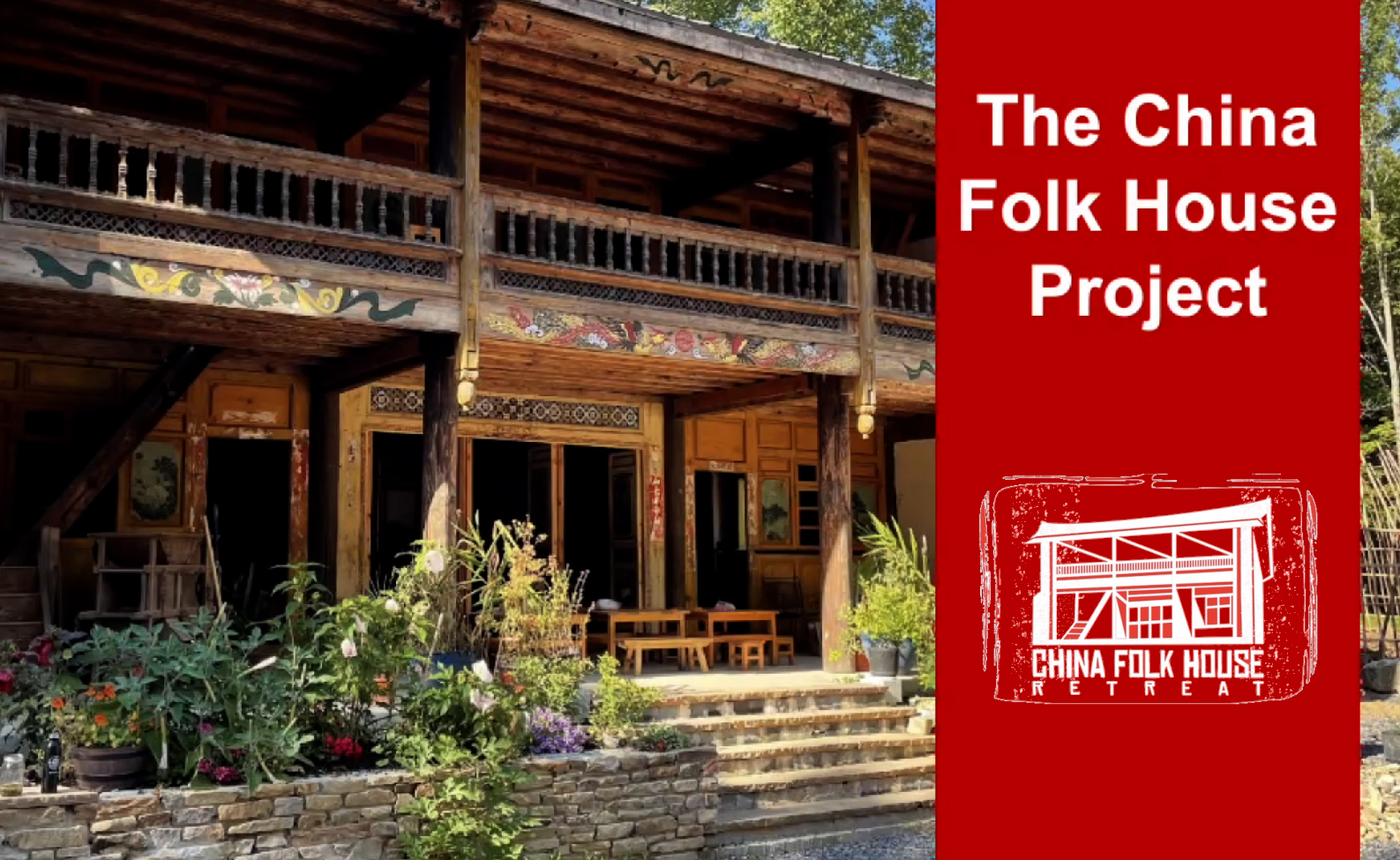

The China Folk House Retreat is a Chinese folk house in Harpers Ferry, West Virginia, United States, reconstructed from its original location in Yunnan in China. A non-profit organization dismantled and rebuilt it piece by piece with the goal to improve U.S. understanding of Chinese culture.

History

John Flower, director of Sidwell Friends School's Chinese studies program, and his wife Pamela Leonard started bringing students to Yunnan in 2012 as part of a China fieldwork program. In 2014 Flower, Leonard, and their students found the house in a small village named Cizhong (Chinese: 茨 中) in Jianchuan County of Yunnan, China. Before the COVID-19 pandemic, they brought dozens of 11th and 12th-grade students to Yunnan to experience the cultural and natural environment of this province every spring. The architectural style of this house is a blend of Han, Bai, Naxi and Tibetan styles.

The Cizhong Village is located in eastern Himalaya, alongside the Mekong River. It has a long history of Sino-foreign cultural exchanges. The Paris Foreign Missions Society established the Cizhong Catholic Church in 1867. When they visited the village, Zhang Jianhua, owner of the house, invited them to his home. Zhang told them that the house was built in 1989, and would be flooded by a new hydroelectric power station. While the government built a new house for him one kilometer away, Flower came up with the idea of dismantling the house and rebuilding it in the United States. This house was built using mortise and tenon structure, which made it easy to be dismantled.

Logistics

Flower and his students visited Zhang several times and eventually bought the house from him. After measurements and photographing, the whole house was dismantled, sent to Tianjin and shipped to Baltimore, and finally to West Virginia. Since 2017, they have spent several years rebuilding the house in Harpers Ferry, at the Friends Wilderness Center, following the traditional Chinese method of building. For the development of this project, Flower and Leonard formed the China Folk House Retreat.

荷兰东印度公司,正式名称为联合东印度公司(荷兰语:Vereenigde Oostindische Compagnie,简称VOC),是荷兰历史上为向亚洲发展而成立的特许公司,成立于1602年3月20日,1798年解散,是世界第一家跨国公司、股份有限公司(指公开而非特权股份)。

其标帜以V串连O和C(上方的A为荷兰阿姆斯特丹的缩写,代表该船只或设备是阿姆斯特丹所派出,若为米德尔堡市派出者则加注M字,依此类推。)。在其成立将近200年间,总共向海外派出1,772艘船,约有100万人次的欧洲人搭乘4789航次的船班从荷兰前往亚洲地区。平均每个海外据点有25,000名员工、12,000名船员。

Die Niederländische Ostindien-Kompanie (niederländisch Vereenigde Oostindische Compagnie; Vereenigde Geoctroyeerde Oostindische Compagnie, abgekürzt VOC oder kurz Compagnie) war eine Ostindien-Kompanie, zu der sich am 20. März 1602 niederländische Kaufmannskompanien zusammenschlossen, um die Konkurrenz untereinander auszuschalten. Die VOC erhielt vom niederländischen Staat Handelsmonopole sowie Hoheitsrechte in Landerwerb, Kriegsführung und Festungsbau. Sie war eines der größten Handelsunternehmen des 17. und 18. Jahrhunderts.

Die VOC hatte ihren Hauptsitz in Amsterdam und Middelburg. Das Hauptquartier der Handelsschifffahrt befand sich in Batavia, der heutigen indonesischen Hauptstadt Jakarta auf Java. Weitere Niederlassungen wurden auf anderen Inseln des heutigen Indonesiens gegründet. Ein Handelsposten lag auch auf Deshima, einer künstlichen Insel vor der Küste der japanischen Stadt Nagasaki und weitere in Persien, Bengalen, heute Teil von Bangladesch und Indien, Ceylon, Formosa, Kapstadt und Südindien.

Die wirtschaftliche Stärke der VOC beruhte vor allem auf der Kontrolle der Gewürzroute von Hinterindien nach Europa, womit sie einen Teil des lukrativen Indienhandels beherrschte. Das in sechs Kammern (Kamers) strukturierte Unternehmen war das erste, das Aktien ausgab. Nach dem Vierten Englisch-Niederländischen Krieg von 1780 bis 1784 kam die Kompanie in finanzielle Schwierigkeiten und wurde 1798 liquidiert.

Während zweier Jahrhunderte des in vielen Bereichen monopolisierten Handels hatte die VOC circa 4700 Schiffe unter Segel, auf denen insgesamt zirka eine Million Menschen befördert wurden. Dabei entfällt auf das erste Jahrhundert zirka ein Drittel, auf das zweite zwei Drittel von beiden Zahlen. Der Handelswert der nach Europa transportierten Waren betrug im ersten Jahrhundert bis 1700 bereits 577 Millionen Gulden und im zweiten bis 1795 1,6 Milliarden Gulden. Die Konkurrentin der VOC, die 1600 in London gegründete Englische Ostindien-Kompanie (EIC), später Britische Ostindien-Kompanie (BEIC), konnte sich nicht gegen die VOC durchsetzen. Lediglich gegen Ende des 17. Jahrhunderts gab es eine kurze Phase, während derer die EIC/BEIC zu einer ernstzunehmenden Konkurrentin erstarkt war.

|

从中国开始放映电影到中华人民共和国成立的50多年时间中,美国电影迅速取代了欧洲电影在中国市场的垄断地位,好莱坞影片占中国年放映影片总量的80%以上,每年平均获得经济利润大约为600万美元。好莱坞电影对中国的政治、经济、文化和社会风尚产生了重要影响。中国政府、中国电影业和知识分子与好莱坞电影之间形成了复杂的冲突和依存关系。好莱坞在中国电影市场上的垄断地位直到1950年代以后才告一段落。而1990年代以后好莱坞在中国的重新进入,必将成为我们不能回避的政治、经济、文化现象。 关键词:中国电影史 好莱坞电影 电影经济 电影社会学 1896年电影首次在中国放映,距离卢米埃尔兄弟在巴黎首次公开放映电影还不到一年。从那以后的50年里,大量美国电影被贩运来中国分销到各地。在这50年中,中国各地影院上映的片目中,美国片占到了80~85%。作为20世纪中国的一道重要的文化景观,好莱坞对中国社会影响深远。早在30年代就有人说过,好莱坞已经“取代了传教士、教育家、炮舰、商人和英语文学,成为中国学习西方工业社会文化和生活方式的最为重要途径” 。的确,好莱坞的意义从来都不限于文化消费领域,它不仅通过票房收入和电影胶片、拍摄/放映设备的出口对中国经济产生了直接的冲击,同时,它还是促销美国产品的重要手段。美国商务部的一位官员曾明白指出,电影的影响使一些国家对美国商品的需求量增加了 。好莱坞称雄世界与美国经济利益在全球扩张之间的正比关系已经被许多学者的研究所证明。但是,到目前为止,还没有人对好莱坞在20世纪中国所起的作用做过深入系统的研究 。本文在大量原始资料的基础上,试图对中美两国在二十世纪前半期的电影姻缘做一个初步描述。它对基本史实的侧重和量化的研究方法可能会进一步激发学界对这一问题的兴趣,同时也为将来的深入研究奠定实证基础。 引言 鉴于美国电影在1950年前中国电影市场的绝对优势和霸主地位,研究中国电影史就不能不谈好莱坞。到目前为止,有关中国电影的研究比较集中在制片、甚至主要是创作方面,不仅电影经济学历来被忽视,而且与市场相关的发行与放映更是很少被关注。实际上,电影从来都不仅仅是一种艺术活动,而是一种经济活动。电影是通过市场进入社会的。研究电影就必须研究电影经济,研究电影经济就必须研究的有市场,研究电影市场就必须研究发行放映。对美国电影与中国的研究也同样如此。因此。我们的研究不妨被看作是一个纠偏的努力。即便从制片角度考虑问题,我们也不应忘记,中国本土电影的叙事策略、影像风格以及主题倾向,都在某种程度上是受到好莱坞的影响或者应对好莱坞的强势而发展出来的。因此,了解中国电影传统,必须理解好莱坞在中国的传播和影响。 过去几十年,有关美国电影的研究著述可谓汗牛充栋,但中外学者大都是从“内涵”而非“外延”的角度来研究好莱坞的。研究的重点都局限在好莱坞本身的发展史,各影像流派的兴衰,大导演大明星的创作生涯,以及这一切同美国大文化背景之间的关联。近年来,电影史家开始把眼光转向美国以外,从外延的层面上审视美国电影。正如电影史学家露丝•瓦西(Ruth Vasey)所指出的,由于好莱坞的海外市场收入多达其总收入的35%,美国制片人和编创人员从一开始就不能不顾及到美国以外的观众对他们的产品的反应。这样,不同国家、地区和文化的欣赏趣味和好恶取舍反过来也对美国电影的情节设计、人物塑造、影像风格及文化价值都有深刻影响 。换句话说,引入海外市场这一维度有助于更为充分地理解美国电影,并且将会矫正传统电影史中一贯只偏重电影制作而忽视发行、放映的倾向 。目前,这种全球视角的研究正方兴未艾。克蕾斯婷•汤普生(Kristin Thompson)、露丝•瓦西、托马斯H. 古拜克(Thomas H. Guback)和凯瑞•塞格瑞(Kerry Segrave)等人的开拓性研究勾勒了美国电影在全球市场中的发行情况;大卫•W•伊伍德(David W. Ellwood)、比尔•格兰瑟姆(Bill Grantham)、薇朵丽雅•格拉齐亚(Victoria de Grazia)、伊恩•贾维(Ian Jarvie)等人则微观地解剖了一些“案例”,具体研究了美国电影在特定地区或国家,如欧洲,南美,加拿大的发行情况。这些著作提供了某些启发,帮助本文深入研究好莱坞电影在中国的传播。 当然,本文中使用的“好莱坞”一词远不限于它的地理含义,而是意味着美国的电影工业。当19世纪末第一批美国电影在中国放映时,好莱坞还是一个偏僻小镇。只是到了20世纪20年代初,美国电影工业兼并整合,重新布局,并将制片系统搬到南加州之后,好莱坞才一跃成为电影城,并且成为整个美国电影业的象征。从这个意义上说,本文标题把1897年和好莱坞相提并论只是一种习惯性的使用而已。 好莱坞进入中国 在1895年12月28日卢米埃尔兄弟在巴黎的“盛大咖啡馆”首次公开放映记录短片不到一年之后,即1896年8月11日,电影这一发明就在上海徐园这一娱乐中心的游艺杂耍节目中被介绍给中国观众了。最先把电影引入中国的并不是美国人而是欧洲人,欧洲人对中国电影市场的统治地位一直持续到第一次世界大战爆发。 早在1899年,一个名叫加伦•白克(Galen Bocca)的西班牙人就开始在上海的几家茶馆、餐厅和娱乐中心放映电影。后来他把这些放映设备盘给了朋友安东尼奥•雷玛斯(Antonio Ramos)。雷玛斯是个商界高手,他很快就扩大了运营规模,还把电影放映从其它娱乐活动中独立出来。1908年他修建了可容250人的虹口大戏院,这是中国修建的第一座专门电影院。接下来,他又修建了更为精致的维多利亚影戏院,这是当时全中国最豪华的电影院。同时,英国人、法国人、意大利人、日本人、葡萄牙人,还有俄国人,都争着在中国电影市场中分得一杯羹。当雷玛斯将中国影戏院、万国、恩派亚等数家影院并入他的院线同时,一个名叫郝思倍(S. G. Hertzberg)的葡籍俄人则创建了爱普庐影戏院。还有早在1905年就已开始电影发行活动的意大利侨民恩里科•劳罗(Enrico Lauro),也改建了一家旧戏院,并将之命名为上海大戏院,放映电影 。这股建电影院的热潮不止局限在上海,也波及全国各地。美国驻汕头领事C. L.威廉斯(C. L. Williams)在1911年的一份报告中就曾提到,中国几乎每一个港口城市都以有一个电影院为荣,而很多口岸城市都有五、六个电影院之多。但是所有这些电影院都为欧洲人所掌控 。 欧洲人中又以法国人势力最大。虽然他们并没有大量介入影院、院线领域,但法国百代公司等却垄断了影片供应。从留声机到电影胶片,法国百代公司如同在整个亚洲一样,提供了对华的完整的链条业务,他们在加尔各答、孟买、香港、天津和上海都设有办事处。首映电影,每500米胶片,法国人的平均要价为500元 (民国旧币),相当于当时的211.5美元。第二轮片子租价则为400元,第三轮降为300元。电影租金要预先支付,由片主从租借人的押金中扣除。虽然美国人在亚洲也有负责租售其电影的代理处,设在菲律宾的马尼拉 。但当时在中国流行的美国电影,大部分也都是由法国人发行的二手货 。 美国电影在中国的出现应该是在1897年7月。新泽西州枫林市的詹姆士•里卡顿(James Ricalto)在上海天华茶园以及几处休闲公园放映了爱迪生的影片,当时里卡顿放映的短片非常受中国人欢迎,它们在天华茶园持续放映了10 个晚上,门票从铜钱10文到50文不等 。当时放映的影片包括《俄国皇帝游历法京巴里府》(《巴黎》)、《罗依弗拉地方长蛇跳舞》、《马铎尼铎(马德里)名都街市》、《西班牙跳舞》、《骑马大道》、《印度人执棍跳舞》、《骡马困难之状》、《和兰大女子笑柄》等等。有趣的是,这些最早的美国影片中,已经采纳了中国素材,其中的《罗依弗拉地方长蛇跳舞》是根据1889年巴黎博览会上中国丝带舞改编的。而本片的编舞洛依•福乐(Loie Fuller)也承认他是从中获得灵感的 。里卡顿的电影放映还导致了中国早期影评和电影报刊杂志业的诞生。到目前为止,已知最早的中文影评是《观美国影戏记》,发表于1897年9月5日的《游戏报》上。在文中,作者详细描述了他观看里卡顿的电影放映时的所见所闻。这是第一篇介绍美国电影的中文文章,其中关于里卡顿放映电影的资料信息极富价值: ……近有美国电光影戏,制同影灯,而奇妙幻化皆出人意料之外者。昨夕雨后新凉,偕友人往奇园观焉。座客既集,停灯开演,旋见现一影,两西女作跳舞状,黄发蓬蓬,憨态可掬;又一影,两西人作角抵戏;又一影,为俄国两公主双双对舞,旁有一人奏乐应之;又一影,一女子在盆中洗浴……又一影,一人灭烛就寝,为地瘪虫所扰,掀被而起捉得之,置于虎子中,状态令人发笑;又一影,一人变弄戏法,以巨毯盖一女子,及揭毯而女子不见;再一盖之,而女子仍在其中矣!种种诡异,不可名状。最奇且多者,莫如赛走自行车:一人自东而来,一人自西而来,迎头一碰,一人先跌于地,一人急往扶之,亦与俱跌。霎时无数自行车麕集,彼此相撞,一一皆跌,观者皆拍掌狂笑。忽跌者皆起,各乘其车而沓。又一为火车轮,电卷风驰,满屋震眩,如是数转,车轮乍停,车上坐客蜂拥而下,左右东西,分头各散,男女纷错,老少异状,不下数百人,观者方目给不暇,一瞬而灭。又一为法国演武,其校场之辽阔、兵将之众多、队伍之齐整、军容之严肃,令人凛凛生威。又一为美国之马路,电灯高烛,马车来往如游龙,道旁行人纷纷如织,观者至此几疑身入其中,无不眉为之飞,色为之舞。忽灯光一明,万象俱灭。其他尚多,不能悉记,洵奇观也!观毕,因叹曰,天地之间,千变万化,如蜃楼海市,与过影何以异?自电法既创,开古今未有之奇,泄造物无穷之秘。如影戏者,数万里在咫尺,不必求缩地之方,千百状而纷呈,何殊乎铸鼎之像,乍隐乍现,人生真梦幻泡影耳,皆可作如是观 。 从文中可知,这些影片显然有一部分是在美国制作的,比如《骑马大道》;而其他影片则可能来自欧洲。其中反映火车进站的片子估计就是卢米埃尔兄弟那部世界闻名的早期作品。显然,美国电影商人在中国的早期活动包括发行和放映欧洲影片。 初期,美国人在角逐中国电影市场的过程中落后于欧洲人。表面原因是由于租借或购买美国电影通常会比法国片贵,而且美国电影当时也不十分适合中国人的口味 。然而更深层的原因还是因为美国人早期并不十分热衷于投资中国市场。美国当时驻上海的副总领事纳尔逊•特鲁勒•詹森(Nelson Trusler Johnson)就说过:“美国电影在中国受欢迎应不成问题,但目前值不值得投资开辟这个市场,与那些更根深叶茂的竞争对手抢生意,却是另外一个问题。” 而且,在第一次世界大战以前,与在全球竞争中具有强劲资本优势的法国电影业相比,美国电影的产业规模还相当弱小。直到第一次世界大战切断了欧洲电影来源,并极大地削弱了欧洲人的主导地位,美国才有机会乘虚而入,后来居上。 美国人虽然在中国的放映和发行方面落后于欧洲,但在生产领域领却领先一步。1909年,美国人本杰门•布拉斯基(Benjamin Brodsky)就来到中国,创办了一家电影制片公司——中国电影公司,并计划以中国民间故事为题材,雇佣本土人才摄制发行电影。他用10万美元资金兴建了一个摄影棚、一个工作车间,在香港拍摄了《偷烧鸭》和《庄子试妻》。他曾在美国公映过几部他与中国摄影师Lum Chung*合作完成的电影 。布拉斯基虽非第一个来中国拍电影的外国人,但他的努力促进了中国早期电影制作的发展。首先,与其他多数外国电影生产商不同,他雇佣本土人才,参与其电影拍摄的中国人有机会学习制作电影的技能;其次,他的中国电影公司后来转给了另外两个美国人T. H.萨弗(T. H. Suffert)和A.依什尔(A.Yiesel),而他们最终又将公司委托给了中国人张石川(1890-1954)等人,这些人后来成为了中国电影工业的领袖。因此,如果提到中国最早的长片电影制作,我们就不不能不提到布拉斯基的中国电影公司 。 当然,中国最早尝试电影摄制要早于中国电影公司。1905年,任庆泰在北京的照相馆用胶片拍摄了由京剧名角谭鑫培主演的京剧《定军山》。但任庆泰的照相馆在一场神秘的大火之后关闭了。大部分发表于民国时期的关于中国早期电影的历史文献,都很少提到任庆泰和他对电影摄制的尝试,而一般都将中国电影摄制的开端追溯到布拉斯基的中国电影公司。后来中国电影史研究对任庆泰的重新发现、并将中国电影制作前溯到1905年,似乎与1949年后中国的民族主义意识不无关系 。 总之,从第一次世界大战在欧洲打响的时候开始,美国电影就开始全面进军中国市场,到战争结束时,好莱坞已经取代欧洲,后来居上。用一句美国外交官当时的话说,“现在中国上演的电影已经几乎全是美国片了。” 一项资料显示,美国出口到中国的胶片从1913年的189,740英尺(包括已摄制的胶片和没有曝光的原胶片)增加到1918年的323,454英尺。一战过后,到1925年则达到了5,912,656英尺(价值151,577美元)。这些数据表明,就在这段时期,美国对中国的输出总额从1913年的2100万美元剧增到1926年的9400万美元。而从比例上看,1913年美国对中国的电影出口额仅为美国出口总额的0.04%,而1925年就增加到了0.16% 。 从1921年开始,好莱坞的环球电影公司一马当先,其它公司也纷纷效仿,都在中国设立办事处推销电影。例如华纳兄弟在上海和天津设立了办事处,派拉蒙在香港、上海和天津设立了办事处。这些办事处与当地的审查官打交道,搜集有关中国电影市场的资料,将美国电影上映的情况反馈给纽约总部,监督中国影院执行合约,处理利润分成等。由于中国政府限制资金外流,好莱坞在中国的办事处也用赚来的钱从事投资房地产和股票 。 通常这些办事处的经理都是美国人或具有欧洲背景的人,但职员基本是中国人种,包括美国华裔和从美国回来的留学生。他们编写剧情摘要,电影翻译成中文。同时还在电影宣传、监督当地影院履约放映电影等方面发挥着重要作用。显然,他们对中美两种文化、语言的精通是好莱坞在中国成功的关键。实际上,中国观众对美国电影的体验是通过这一层中介实现的。正如刘禾在对跨文化交流的研究中所发现,翻译是这个过程中的关键环节,正是由于这一环节,异种文化才得以被消化理解 。某些美国电影的中文片名就很能说明翻译过程也即是重新阐释影片意义的过程。 1933年,电影《银锁》(The Silver Cord)(导演约翰•克伦威尔,John Cromwell)被引入中国。这部电影主要讲述了一个年轻人努力摆脱其母亲专制,追求独立的故事。很显然,这样的主题不符合中国传统所强调的孝顺观念。即使在叛逆精神很强的五四文学传统中,通常也只是攻击以父亲形象为代表的父权制度。而母亲形象一直都作为慈爱、无私的象征而被推崇。因此,如果这部电影不加以包装和处理其票房风险难以预测。为了解决潜在的文化冲突,雷电华(RKO)电影公司驻中国代表用了一句中国习语作这部影片的标题:“可怜天下父母心。”于是,这个母亲凡事大包大揽,对儿子生活横加干涉竟被化解为一种苦心孤诣,淡化了原电影的叛逆锋芒,使之与中国的道德准则更加接近。 在另一个例子中,环球电影公司的《后街》(导演约翰•M•斯塔尔,John M. Stahl,1932)发行时采用的中文片名是《芳华虚度》。电影原本讲述一个三角恋爱的故事,其中一名男子持续了长达30年的婚外恋。中文片名强调“虚度青春”,将观众的同情心引向女主角,并暗示了一种电影原本没有的道德判断 。虽然没有具体证据显示影片的不同中文译名是否导致票房收入上的差异,但这些例子足以说明这些办事处在中国观众接受美国电影过程中的重要性,并且表明他们在跨国文化传播中相当重视接受者的接受能动性。 好莱坞不仅在中国发行放映,而且也在中国拍摄制作电影。由于复杂的历史和文化原因,有关中国或以中国为主题的电影一直很受好莱坞制片人的青睐。到30年代这类影片的数目更是大幅度增加,各电影公司纷纷派剧组成员到中国来拍摄外景。其中最引人注目的是米高梅电影公司(MGM)来中国为《大地》(另译为《净土》,The Good Earth)(导演西德尼•弗兰克林,Sidney Franklin,1937)一片拍外景。这部影片是根据赛珍珠(Pearl Buck)获普利策奖同名小说改编而成。MGM 三易导演,历时四年,最终这部影片夺得了1937年的奥斯卡奖。其后,不少电影公司也投入到摄制中国片的热潮中。环球电影公司制作了《东方即西方》(East Is West)(导演蒙他•贝尔,Monta Bell,1930),派拉蒙公司制作了《上海快车》(Shanghai Express)(导演约瑟夫•冯•斯登堡,Josef von Sternberg,1932)和《将军死于黎明》(General Died at Dawn)(导演刘易斯•迈尔斯通,Lewis Milestone,1936),哥伦比亚电影公司(Columbia)发行了《颜将军之苦茶》(也译作《颜将军的伤心茶》,另译为《中国风云》,The Bitter Tea of General Yen)(导演弗兰克•卡普拉,Frank Capra, 1933),华纳兄弟制作了《中国煤油灯》(Oil for the Lamp of China)(导演莫文•莱罗依,Mervyn LeRoy,1935)和《上海西部》(West of Shanghai)(导演约翰•法瑞,John Farrow,1937)。这只是不完全的几个例子,此外还有无数以美国唐人街为背景拍摄的电影,以及“付满洲博士”(Dr. Fu Manchu)、查理•陈(Charlie Chan)系列电影。换一个角度来说,美国观众对中国片的兴趣也间接地推动了好莱坞向中国的扩张,而这一扩张既包括电影成品、胶片、器材的输出,也包括拍摄活动 。 需要指出的是,尽管故事片是本文的讨论重点,但它们只是好莱坞在中国经营的一小部分。根据1934年的一个调查,故事片只占到美国向中国出口电影的一半。而另一半是由短片、记录片和新闻影片构成的 。所以,这里的许多数据也包括故事长片以外的影片。此外,好莱坞不仅大量出口成品影片,还出口了大量的电影胶片和器材。中国的三大外国电影胶片提供商中有两个来自美国,分别是柯达公司(Kodak)和杜邦公司(Doupont)。另一个是德国的矮克发公司(Agfa)。从当时的报道中可以窥见他们之间的竞争非常激烈。柯达公司当时不惜花费巨资款待中国电影公司的主管人员,搞好关系 。1937年,当明星电影公司处于财政困境时,柯达和矮克发公司都表示希望通过购买该公司股票来承担该公司的债务 。同时,中国使用的音像器材多数也由美国制造商提供,其中西电公司(West Electric Company)和美国无线电公司(R.C.A.)是两大主要经销商,垄断了中国的音像器材市场 。在广州,美国西电公司将音像器材租赁给当地电影院,收取巨额租金。电影院要支付昂贵的器材维修费,经常不堪重负 。 美国的资本也在中国电影业中发挥了作用。曾经有人说中国电影业是唯一一个不依靠外资的行业,这一说法并不正确。和其它行业一样,中国电影业同样与外资分不开。但如果仅仅将美国资金流入中国看作是对本土电影行业的威胁,这也过于简单 。最新的研究显示,中国的制片商有时也会通过美国的华裔中介,运用美国资金为他们自己的利益服务。 好莱坞在中国的数据资料分析 尽管中外学者都承认好莱坞对中国影业的巨大影响,但至今为止,没有人对美国向中国输出的故事片的数目做过深入具体的调查。因为这项工作十分困难,需要大量的原始资料和长期积累,搜集本已不易,而搜集到的资料又常常零星分散,且往往互相矛盾,需要进行对比鉴别。我们通过大量的资料收集、分析、统计,获得了可能从来没有被公布的一些重要数据。尽管这些数据可能仍然并不完整和完全准确,但是却可能为将来的研究工作将提供必要的基础。 有关美国电影向中国出口的数目,20世纪20年代的估算主要是根据1926年孔雀公司(Peacock Motion Picture Corporation)董事长理查德•帕特森(Richard Patterson Jr.)的一个谈话。在那个谈话里,他提到1926年有450部外国电影在中国放映,其中90%是美国摄制的,即400部左右。而另一份材料显示,同年好莱坞八大公司的影片总产量是449部。按照这个数据,在中国放映的美国影片数量相当于八大公司年出品的90%左右 。 30年代的资料相对丰富一些。根据上海英租界公部局电影审查机构的统计,1930年在中国发行的美国电影不下540部 。而南京国民政府电影检查委员会在统计中称,1934年有412部外国电影在中国放映,其中有364部来自美国,占进口影片的88%。这个364的数字与好莱坞那一年生产的长故事片总数目基本一致。这个数字再次说明,从20到30年代,好莱坞出品的百分之八九十的影片都会在中国得到发行放映 。这个比例数字有很多旁证。1935年的一个资料就很说明问题: 1935年 在中国发行的电影数额 在美国生产的电影数额 米高梅 47 47 从上表可知,美国向中国输出的电影数额与好莱坞的年产量非常接近。在中国实际放映的美国电影总量还略多于好莱坞的年产量,这是由于一些旧片也在循环放映,例如表格中的“其他21部”就是如此。同样的规律也体现在1936年5月的一个数据资料中,上海当月放映的45部电影中有40部来自美国。根据这些资料可以推测美国向中国年输出电影总量在350到400左右 。 在1937年到1945年之间,因为爆发了抗日战争和太平洋战争,美国电影在中国的市场波动很大。所以,我们缺乏这一时期可靠而完整的数据。战后,美国电影卷土重来。根据电影史学家汪朝光的研究,战争结束后的1948年1月,上海放映了21部美国电影 。假设这个数据具有代表性,那么当年的美国电影在中国的发行量应该在252部左右,但这个数字实际上超过了好莱坞当年制作的电影数目总和 。形成这种情况的原因跟战争期间的影片积压有关。正是由于这个缘故,1946年有881部美国影片在中国上映,1947年393部,1949年142部。将这些数据同好莱坞在这相应四年里的确切产量相比,显然,40年代美国电影在中国的发行数目大大超过了美国本土电影的生产数目 。1949年美国电影发行数量因为中国内战和政局变化而明显下跌。 从目前掌握的数据来看,20世纪上半期,美国在中国平均每年发行电影在350部以上。1910和1920年代,发行量十分接近这个平均水平,但那时大部分是短片。30年代大部分年份的发行量跟这个平均数相当。但30年代的数据收集只包括长片,没有包括短片。1937年到1945年期间,由于中国正在进行抗日战争,数据显示美国出口到中国的电影数目在急剧下降。战后,美国输出电影的数目波动明显,从1946年的881部下降到1949年的142部。但是,和30年代一样,战后的影片发行数据没有包括短片和新闻影片。 在分析上述统计数据时,有几点因素需要考虑: 首先,这些数据都是从上海、天津和广州等大城市搜集得到。美国电影在中国的主要发行渠道集中在不到十个大城市。这些大城市构成了二次发行网络的中枢。从现在查阅的全国各地电影市场报告看,美国电影在大城市以外的地区放映很有限。即便偶尔有美国电影在内地放映,数量上也很有限,影响上也远不如国产电影大 。 其次,好莱坞每年向中国出口的影片量极其不稳定,并受到许多意外事件的影响。比如,它同中国片商频繁发生的冲突和对立,导致了电影院周期性地联合起来抵制美国电影。反过来,好莱坞有时也会切断对中国影院的电影供应,以抗议它在中国所遭遇到的所谓“不公平”待遇。此外,为了惩罚一些好莱坞制片厂拒不服从中国官方规定,或不按照要求删剪其影片,中国政府也经常采取拒检的办法,使其影片不能在中国发行。遇有这些情况,美国电影对中国的输出数量就会出现浮动。 第三,一些其它政治或自然环境因素也对影片进口发生影响,比如美日外交冲突,使好莱坞决定收缩它在远东地区的营业规模。另外,中国货币发生贬值,导致进口影片加价,好莱坞利润降低,也会削减它的输出量。1936年底美国船员罢工,大批货物、包括影片在港口滞留。有时,甚至恶劣的气候都会造成美国电影输出下降。因此,对美国电影输入中国的数量统计几乎不可能绝对精确 。 而计算好莱坞在中国所获得的利润则更难了。从社会环境看,20世纪前半叶的中国,战争频繁、社会动荡,带来许多市场变数,因此,很难找到具有典型性、能够反映整体情况的数据资料。从空间角度看,军阀割据和政治分裂使得不同地区的经济条件和税收政策差异很大。这反过来导致票房收入和电影发行费用上也有不同。除了向中央政府缴纳关税、进口税,外国电影发行商还要向地方政府机构交付各种费用。以上海为例,光是电影审查机构就有三个,法租界,英租界,还有国民党政府,都对电影施行检查,并收取审查费。从时间角度看,中国政府对外国电影在不同时期都采用了不同的税收政策。例如,在20年代外国电影无需交纳审查费用,但1931年以后必须支付每500英尺胶片20元的电检费。同样,外国进口电影的关税也从20年代的5% 增加到30年代的10%,这还不包括国家和地方政府征收的娱乐税。 30年代后期,美国驻华大使克莱伦斯•高思(Clarence Gauss)抗议中国海关压制代表好莱坞八大制片厂利益的中国电影贸易商会(The Board of Film Trade),征收“二次进口税”。在他写给海关的抗议信中,高思引证了这八大制片厂提供的陈述材料,以说明好莱坞在中国的利润很低,不应该征收二次征税: 按照电影发行商的阐述,如果考虑到关税和其他费用如租金、发行费等的总开销,我们不难理解,即便能够盈利,最后所得的利润也是微乎其微的。他们还认为此刻并没有到缴纳更多关税的地步,特别是当前的对抗导致了他们的生意在急剧萎缩 。 米高梅电影公司在为高思准备的材料里提到几个具体例子。其中之一是一部叫做《石榴裙下》(Petticoat Fever)(导演乔治•费兹里斯,George Fitzmaurice,1936)的电影。本片于1936年4月25日从纽约运到中国,在31个地区放映,进账8483.85美元,其中791.83美元用于向中国缴纳关税,占到了公司利润的10%。再除去其他费用,包括交给电影制造商的租赁费、宣传费、检查费、保险费、海运费、发行费、保护费和库存费,公司最后所得的利润微乎其微。哥伦比亚公司的例子是电影《人言可畏》(The Whole Town’s Talking)(导演约翰•福特,John Ford,1935),放映35轮,进账5400.00美元,其中539.54美元或者说总收入的10%作了进口税。雷电华公司的《午夜之星》(Star of Midnight)(导演斯蒂芬•罗波特,Stephen Roberts,1935),放映27轮,进账6517.95美元,其中778.43美元上缴关税。派拉蒙公司的《黄粱一梦》Thirty Day Princess(导演马里恩•格林,Marion Gering,1934),进账9373美元,向中国上缴738.62美元关税。最后,环球公司的《安第斯山风暴》(Storm over the Andes)(导演克里斯蒂•卡巴纳,Christy Cabanne,1935)进账6407.36美元,华纳兄弟公司的《敞篷餐厅》(Ceiling Zero)(导演霍华德•霍克斯,Howard Hawks,1936)进账6443美元,两个公司都缴纳了占到收入10%的税收。当然,这些数据是八大公司为证明他们在中国牟利甚微、抗议强加在他们身上的税收而准备的,因此,这里的盈利估算可能是极端保守的。如果以这里的数据作基础,平均每部影片净盈利大约在8000美元。再把这个数字乘以年均进口量的350或400部,那么好莱坞每年从影片出口一项就从中国获得利润280万到320万美元。 当时的国民政府中央电影检查委员会的主任罗刚则估计,好莱坞在中国所获利润每年应该达到1000万美元 。其它还有许多数据往往介于这两个估价之间。例如,当时的中国海关估计美国电影发行商获取的纯利润为每部影片1200到30000美元之间,即平均每部15,000美元,这是好莱坞制片公司驻华代表所提供的数据的两倍 。根据上述数据,如果采用中美双方数字的简单平均数,好莱坞在中国的利润大概为每年600万美元左右。而一份20年代的数据显示,从1915年前后到20年代中期这10年,美国电影平均利润每年超过700万美元,这与每年600万美元的估计大致相近 。同时,这个估计也与1935年一份资料反映的情况一致。这份资料显示,好莱坞的中国销售代表从1934年的利润中拿出100万美元汇回美国 。而我们知道,按照民国政府的政策限定,外商的外汇外流额不得超过其总利润的15% 。这也就是说,100万美元反映了好莱坞至少有660万美元的总收入。这既对应了海关的估算,也与20年代的数据吻合,同时还与战后以及50年代初的统计资料基本一致 ,因此应该是相对恰当的数字。 美国影业行内人士也有一个估计认为,好莱坞通过海外发行和租赁,平均每年有8~9亿美元的收入。而中国在这个总收入中所占份额为1%,即每年800~900万美元 。中国电影史学家汪朝光的研究表明,从1945年到1950年期间,好莱坞每年单从上海获取的利润就有270万美元 。由于上海是美国电影在中国的最重要市场,并且它的票房收入占到全国总额的35~50%,通过上海的票房收入可以计算出全国的票房收入应在每年540万到770万美元之间。考虑到一些市场波动和边际误差,所有这些数据都一致表明好莱坞在中国的平均年收入为600到700万美元。除非进一步的研究提供新的发现,这应当是从经济学维度评估好莱坞在中国的比较可靠的依据。 好莱坞在中国市场所面临的冲突 好莱坞进入中国市场,一直都面临各种来自市场内部的、来自政府的、来自社会的冲突。在这种冲突中,好莱坞积累了一系列处理危机、维护和扩大市场的机制和经验。 好莱坞与中国电影市场的冲突首先是与中国影院业的冲突。好莱坞在中国市场的回收主要是通过两种途径实现的,即分账制和包账制。分账是将票房收入由影院方面和发行方面按一定比例分享。而包账是由影院方面事先买断影片的版权和发行权。这样做的好处是院方在买断以后可以独享影片的全部利润。由于复杂的原因,抗战胜利以前好莱坞在中国一直没有介入影院经营。虽然米高梅公司曾经计划在上海建立影院,专门放映该公司的影片,但这一计划一直未能付诸实现。直到抗战胜利后,米高梅公司才在上海收购了大华电影院,使之成为中国第一家美属电影院。因而,通常美国电影发行商都是将他们的电影租给中国的影院老板,并跟他们分享票房收入。 好莱坞在票房收入上所占的百分比份额随着影院的不同而有差异,随着时间的变动而上下波动,这在很大程度上受市场供需制约。在多数情况下,票房收入分成在30%到70%之间。通常好莱坞各制片厂都跟特定的一家或多家影院每年签订一个合同。在合同期内,制片厂向影院提供一定数量的电影。而影院方面则有义务为这些影片安排足够的放映时间,一般是3到5天,但如果一部电影的上座率超过45%,影院则延长其放映时间。至于公关宣传和作广告费用则由影院负担。如果使用由制片方面提供的电影预告材料和海报等物资,影院还需另交租金 。由于条件苛刻,放映商宁愿一次性买断版权和发行权,以摆脱好莱坞的制约。所以,他们一旦有可能就会想办法摆脱分帐式协定 。 而从好莱坞的角度出发,分帐制使他们得以更方便地控制影院,在电影放映的类型、市场营销中的包装方式,以及分配给每部电影的放映时间等方面都掌握着主动。特别是他们的捆绑销售(block booking)更是采用“或者全部或者全无”的方式“欺负”放映商。正是由于这个原因,好莱坞很少选择包帐的运营方式。在少数情况下,中国影院方也曾买到版权和发行权,但一般是从好莱坞以外的独立电影制片人那里买到的。例如在1936年,一家中国影院的老板何挺然就花25000美元买断了查理•卓别林的电影《摩登时代》的发行权 。 总之,一方面好莱坞要依赖中国的放映商来实现其利润,另一方面中国放映商也靠好莱坞的片源作为生存的保障。这种双向依赖每每在冲突和对立中表现得越发突出。1936年,中华民国政府中央电影检查委员会决定,提高外国电影的审查费用。好莱坞向中国政府提出抗议,但无济于事。于是他们让影院主来分担费用。遭到后者拒绝后,好莱坞对中国实行影片禁运。僵局持续了4个月,双方都损失惨重。最终,好莱坞和中国影院方面达成妥协,分摊这部分新增的审查费用 。 好莱坞意识到,要维持其在中国的统治地位,各大制片厂必须加强协作。自从环球影业公司率先于1921年在上海创立办事处后,其他制片厂也相继在中国各大主要城市创办事务所或者雇佣销售/发行代表。随着业务上的开展,各公司都感觉到彼此间有协调行动的必要。于是成立了诸如美国片商协会(The American Film Exchange in China)、美商电影公会(The Film Board of Trade)等组织。一旦中国放映商不遵守与某一制片厂签订的“游戏规则”,其他制片厂也会联合拒绝向其提供电影,迫使影院方面对违约行为要慎之又慎。美商电影公会规定了电影的放映安排程序、每部电影的放映时日,有时甚至还规定电影票价 。为了保证这种控制,好莱坞也担心中国放映商之间结盟。抗战胜利后,国民政府将电影业大部作为敌产收归国有,政府控制下新成立的中央电影股份有限公司成为中国最大的电影供应商,并介入影片发行,同各影院签订协约。他们的做法对好莱坞的市场垄断构成了直接威胁。美国在华电影发行商向他们的纽约老板发电报,要求总部停止与中电交易。纽约方面也答应不与中电式的垄断集团继续交易 。 发行商和放映商都在追逐利润的最大化。所以只要有更大的赢利机会,发行商和放映商都会改变协议。1939年,根据沪光大戏院同米高梅公司签订的合约,这个二轮影院每年要放映一定数量的米高梅公司出产的电影。但这一年,该影院很幸运地获得中国热门电影《木兰从军》的放映权,这部电影在上海引起了轰动效应,并且因为持续满场,影院破例放映了一个多月。在这种情况下,沪光几乎毫不犹豫地就撤销了原放映计划中排给米高梅的电影,即便会引起纠纷也在所不惜。米高梅后来果然将沪光告上法庭,并向影院索赔6万元补偿金 。 尽管有这类矛盾,中国影院业仍然是好莱坞最重要的同盟。而中国的电影制作业却对好莱坞恨之入骨,因为它夺走了国产电影的观众,瓜分了电影市场并截取了中国制作商的利润。中国电影制作业的头面人物经常以民族主义的旗号猛烈抨击好莱坞,并同文化精英和政府联合,结成抵制好莱坞的联盟,以期弱化和动摇美国电影在中国的统治地位。正是他们或明或暗的策动和支持,美国人几次试图收购中国的一些电影厂和影院都未成功 。 如果说中国电影制作业反对好莱坞具有明显的经济利益动机,那么文化精英和政府官员对美国电影的敌意则主要是出于文化和政治动机。美国人的价值观和行为规范对20世纪中国人的影响已经潜移默化,深入到社会生活的各个方面。20世纪30年代,中国电影女演员黎灼灼同男朋友张翼分手,公开报道的原因就是认为张没有“白人”的浪漫 。这说明一种新的恋爱观和性道德准则已经在中国获得相当广泛的接受,否则她不可能这样来为其行为辩护。而美国电影在传播这些道德观和行为方式的过程中则起到了关键性的作用。在另外一个类似例子里,上海一个提供陪伴服务的公司在其广告中宣称,他们的姑娘既有梅蕙丝型的(Mae West,30年代性感明星)、也有珍•哈露型的(Jean Harlow,当时的美艳巨星)、还有克莱拉•宝(Clara Bow)这样的类型 。显然这些美国明星已成为大众心目中的女性偶像了,因为广告策划者已经假想读者都一定熟悉这些好莱坞影星的形体面貌。其实不光是女性美,中国人对于男性美的观念也被好莱坞重新塑造了。一本女性杂志发起的一个读者调查显示,最受其女性读者渴望的男人品质有二:健美和浪漫 。显然,这两者都不是中国传统社会里女性选择丈夫的最重要标准。现代中国妇女把这两点作为判断男性可爱与否与好莱坞的银幕形象影响显然有很大关系。正是针对好莱坞的这种文化价值观渗透,中国文化精英频频向当局人士呼吁,要对美国电影采取严格的限制措施 。美国电影中包含的个人主义价值观、个人自由、享乐主义态度与中国主流文化传统显然是相冲突的,甚至很容易成为中国主流文化的攻击目标 。 虽然当时的中国政府也同意这些文化精英的观点,认为好莱坞具有对中国传统道德结构的瓦解作用,但它的当务之急是限制好莱坞对中国造成的经济和政治上的损害。在经济层面,政府希望保护国产电影工业,使其能够在美国电影的阴影下存活并发展,并减少资产外流。在政治层面,国民党官方对美国电影里的辱华镜头和对话甚为反感。从某种意义上说,南京政权下的电影审查的起源与1930年那场抗议罗克(Harold Lloyd)辱华电影《不怕死》(Welcome Danger)的风潮有很大关系 。取缔《不怕死》主要是由国民党上海特别市政府在背后推波助澜,接下来则是中央政府行使职权,禁止辱华电影在中国上映。政府的电影检查委员会(National Film Censorship Committee)成立伊始就拿环球公司的《东方即西方》(East Is West)开刀。当时,中国驻芝加哥的外交官致函电检会,提醒国内电影审查人员注意该片的辱华性质。当影片报送南京审查时,电影检查委员会便未予通过,并禁止这部电影在中国放映。后来,环球公司删除了被认为有侮辱性质的场景和对话,才获发行放映许可 。类似的例子还有《上海快车》、《颜将军之苦茶》和《将军死与黎明》。因为《将军死与黎明》一片,派拉蒙公司在中国还遭到了全面禁映,直到公司屈服于中国审查人员的要求,不再发行该电影以后禁令才解除 。 但与此同时,国民党政府也期望同美国保持友好关系,希望获得美国在经济和政治上的支持。处于外交考虑,政府并没有对好莱坞采取激烈措施。也正因为如此,每当好莱坞在中国遇到麻烦时,美国政府都会出面帮助解决争端,以维护美国电影业的利益。而国民党政府多数情况下也会采取妥协立场。但战后中国的电影行业敦促政府采取保护性政策的呼声日益强烈,政府方面也被迫开始考虑采取一定程度的限制好莱坞的政策。但随着蒋介石政权的瓦解,国民政府的对外电影政策的面貌已经无从猜测了 。 好莱坞在中国的历史性断裂 1949年,随着国民党政权的瓦解,好莱坞在中国的帝国时代也结束了。尽管中国共产党没有立即在各大城市停映美国电影,但要求美国电影发行商自行审查,并禁止放映不利于新政权的电影。这意味着在中国放映的美国电影中不能有反苏、反共和夸耀美国军力的任何内容 。实际上,中共政权在1950年夏天以前并未放弃与美国改善关系的希望,所以也不愿因为与好莱坞对抗而使中美外交复杂化。当时的新闻媒体对于好莱坞电影的批评也比较温和,而且这些批评也往往并非来自政府的指示 。 但1950年6月朝鲜战争爆发后,中美关系急剧恶化,中共政府迅速调整了对美立场,包括开始施行制约好莱坞的政策。1950年7月,中央文化部发布《国外影片输入》、《电影新片领发上演执照》等五项有关电影的暂行办法,目的之一便是削弱好莱坞在中国的支配地位 。到1950年秋,批判美国文化、特别是美国电影的社论和文章几乎铺天盖地。这些文章或强调美国电影工业为华尔街的资本家所操控,或抨击好莱坞不惜牺牲艺术来迎合低级趣味,揭露好莱坞如何与美帝国主义沆瀣一气对中国实行经济盘剥。 从批判的内容来说,这时对好莱坞的批判与1949年以前似乎是一脉相承的,但批判方式却大不相同。国民党时期对好莱坞的批判仅限于知识分子精英圈子,而中国共产党领导下的批判则成为了轰轰烈烈的群众运动。政府有效地将观影活动政治化,从而成功地创造了一种社会氛围,将观看美国电影视为消极颓废、不思进取和缺乏爱国心的表现。这一切都体现了共产党后来执行文化政策的一种方式。 1950年前后,报刊杂志刊载了大量好莱坞影迷的忏悔录,纷纷指证美国电影对中国人民造成的伤害和损失。这些“忏悔”用个人经验来证明美国电影如何导致了精神蜕化。一篇名为《好莱坞电影看坏了好人》的文章讲述了一个叫吴正明的高中生沦为罪犯的故事。这篇文章说,吴迷恋美国电影,为模仿银幕上的英雄,他打扮得像一个牛仔,并效仿电影里的方式跟女孩调情,走向堕落 。在另一篇文章里,一个女影迷承认,每次看完美国电影,她都感到沮丧,因为银幕上的一切对她来说都不可企及,令她强烈感觉到生活的欠缺 。还有一个家庭妇女指责美国电影破坏了她的家庭。据她说,她以前的生活快乐和充实,但看了过多的美国电影后,感到银幕上的男人形象令自己的丈夫相形见绌,于是沉迷于美国人的生活方式之中,在服装、室内装饰和家具上奢侈消费,大大超出了她的经济能力。最后,她的丈夫由于不能忍受她不断的挑剔和唠叨而跟她离婚了 。 正是在在全国声讨好莱坞的浪潮下,许多电影院职工及其工会要求停映美国电影。迫于这种压力,在上海拥有米高梅公司电影独家发行权的首轮影院——大华影院,于1950年10月17日静悄悄地决定停映美国电影。巴黎影院几周后也采取了相同的但更大张旗鼓的行动。11月10日,他们的职工挂出了一条横幅,上面写着:“拒映美片。”职工们要求院方支持他们的行动,并且鼓动其他影院的同行采取类似行动。在他们带动下,确有几家电影院参与了这一联合抵制活动,但这些电影院大多是二轮影院,主要放映国产影片,所以他们的行动象征意义多于实际意义。但客观上起到了推波助澜的效果。由于越来越多的电影院或迫于政治压力,或基于爱国热情而加入联合抵制,代表40多家电影院的上海电影院同业公会在11月11日召开了紧急会议,决定属下所有的电影院停映美国电影。于是,好莱坞在中国几十年的历史终于告一段落 。 美国电影虽然停映了,但舆论声讨还在持续。新闻报纸和社论专栏中的批判文章和个人见证比比皆是。到1951年,还陆续出版了一些批判文章汇集,对好莱坞予以更为系统和详尽的批判。有一本集子的编者明确地说: 美帝国主义的电影,这一支侵略的队伍,在中国大陆上我们已经把它基本上歼灭了。可是在这个战场上,它用的是最恶毒的细菌武器,所以在敌人败溃之后,我们还要好好检查一下,有没有细菌藏在看不见的地方。要用显微镜照一照,都是什么样的细菌。 显然,禁映美国电影还只是开始,更重要的是还要随着中国进行的“社会主义改造”,中国还要彻底消除好莱坞“流毒”。 不过,尽管当时的主流舆论都只有一种“反美”声音,但一些美国电影的忠实影迷还是纷纷致信报社编辑,反对禁映好莱坞电影。有一封读者来信对禁映美片有理有据地提出了三点质疑:首先,如果排斥美国电影是基于它们造成的经济剥削,那么这一理由已经不再成立,因为1949年以后美国电影在中国的发行已经控制在中国发行商或放映商的手心,并且产生的利润也留在国内了。其次,并非所有的美国电影都像被指控的那样低劣。一些电影,比如《一曲难忘》(A Song to Remember)(导演查尔斯•维多,Charles Vidor, 1945),就具有较高的教育意义和艺术价值。因此,将所有美国电影全部取缔并不合理。第三,美国电影工业作为一个整体可能是被资本家操纵,为美帝国主义服务,但在好莱坞工作的大部分导演、编剧、演员和制片厂其他的工作人员都是正派的、爱好和平的,不分青红皂白地拒绝所有美国电影,对这些人是不公平的 。虽然类似这样的意见往往被汹涌澎湃的讨伐洪流所淹没,但这封信只是冰山一角,众多好莱坞影迷对这场运动还是感到不满。具有历史意味的是,大约50年以后,正担任中国共产党总书记的****在一次答记者问时也公开谈到,他40年代曾是好莱坞迷,当时看过的许多影片仍记忆犹新。他特别提到的一部电影便是《一曲难忘》。这也说明了好莱坞在中国经久不衰的影响力,也让人对1950年那场轰轰烈烈的抵制好莱坞运动的历史根源产生了更多的思考。 实际上,尽管在其后30年里,普通中国观众再也看不到美国电影了,但好莱坞并没有完全从中国销声匿迹。从50年代直到80年代初期,政府官员、学者以及电影摄制人员还是能够经常看到美国电影 。50年代开始电影生涯的女演员向梅曾在回忆中提到,她最喜欢的美国电影之一是《罗马假日》(Roman Holiday)(导演廉姆•华尔,William Wyler, 1953),并看过不下三遍 。这部电影完成于1953年,那时,好莱坞影片已经不能在中国公开放映了,但显然,像向梅这样的电影圈内人士还是能看到美国电影,而且还能够重复观看。这表明美国电影仍然在小范围内放映。此外,有关好莱坞的新闻报道和研究文章仍不时出现在公开刊物上。在这个意义上,美国电影并没有完全从大众的记忆中消失。 文化大革命的后期,特别是80年代后期,好莱坞开始逐渐在中国东山再起。《星球大战》、《超人》等科幻电影进入中国。特别是1994年开始,中国允许引进国外所谓“大片”分帐发行,尽管受到配额限制,但是,好莱坞的主流商业影片开始在中国大规模上映。若干好莱坞制片厂都恢复了在中国的办事处,等待时机卷土重来。随着中国加入世贸组织和来自好莱坞的压力,中国政府将进口影片的配额逐年增加,从10部增加到50部,这些进口影片占据了中国电影50%以上的市场份额。此外,美国电影的DVD光碟、特别是盗版光碟在中国也非常流行,加上电视台播放的好莱坞影片,这些都使好莱坞电影在中国形成了新的经济和文化现象。而如何面对好莱坞的进入,对于正在复苏的中国电影、正在改革的中国文化产业经济、正在重建的中国文化和正在转型的的中国政治,都是一种考验。而20世纪前半期的历史经验则为我们回应这种考验提供了历史的参照。 (尹鸿 萧志伟 来源:《世纪中国》 ) |

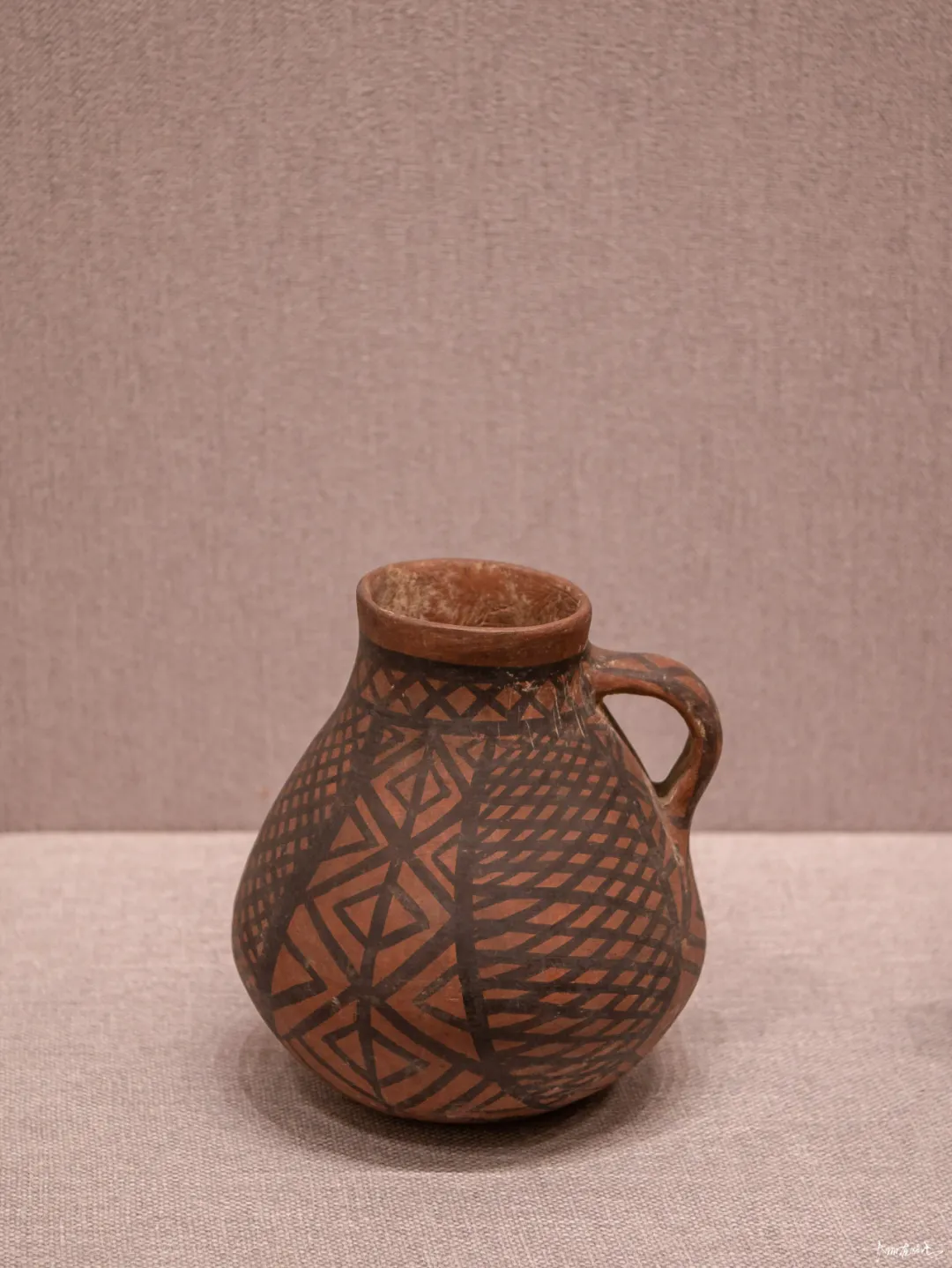

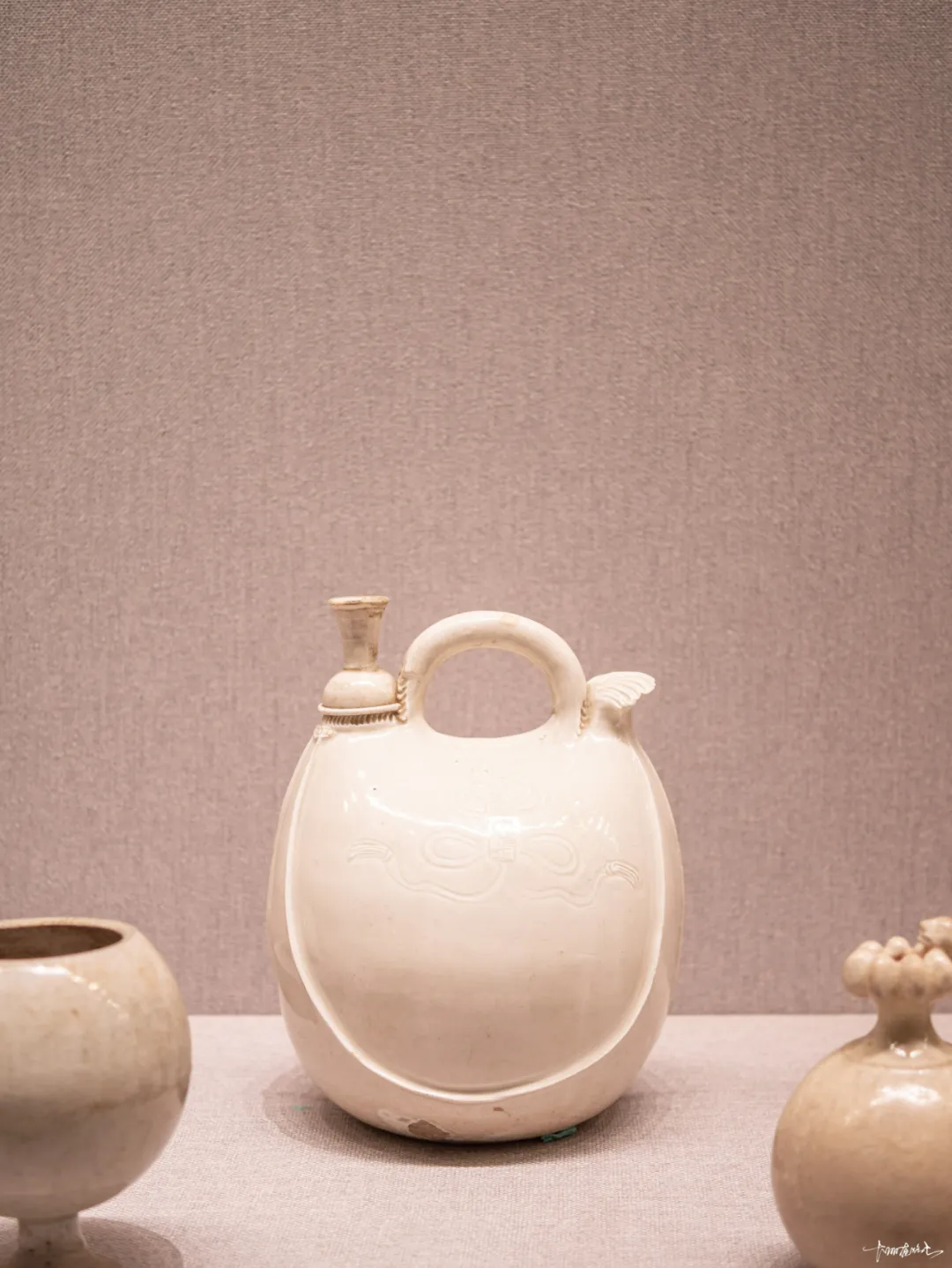

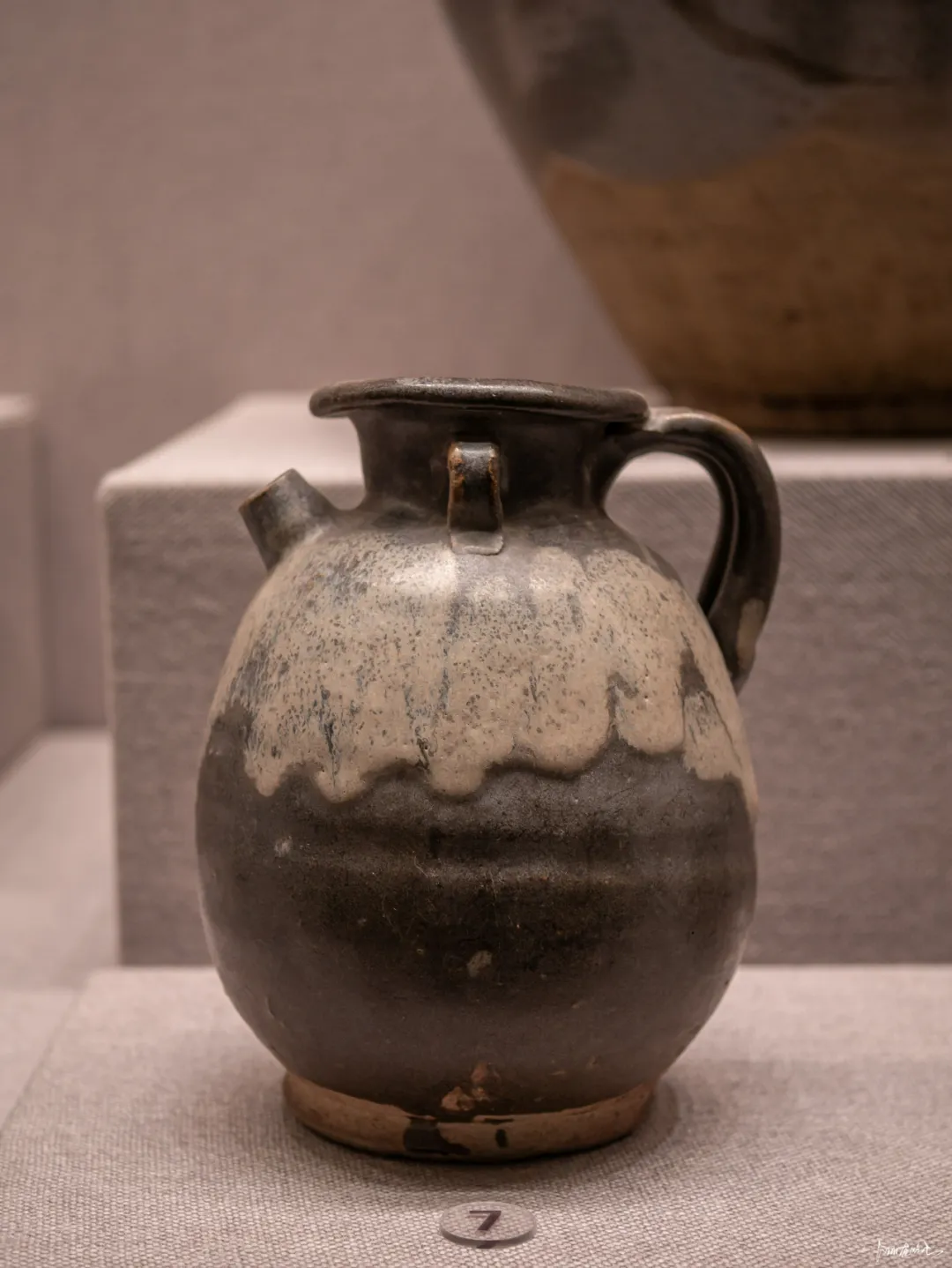

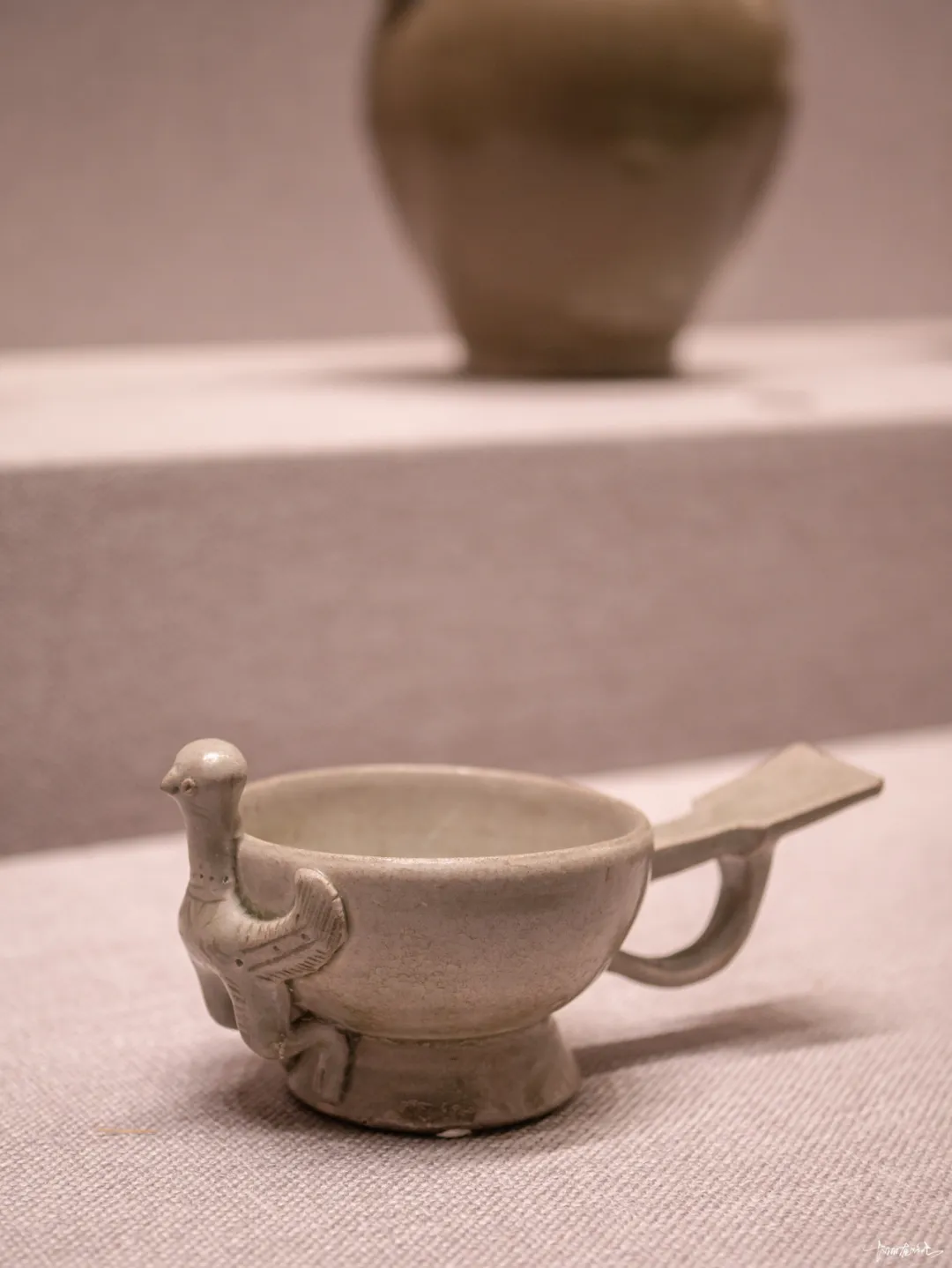

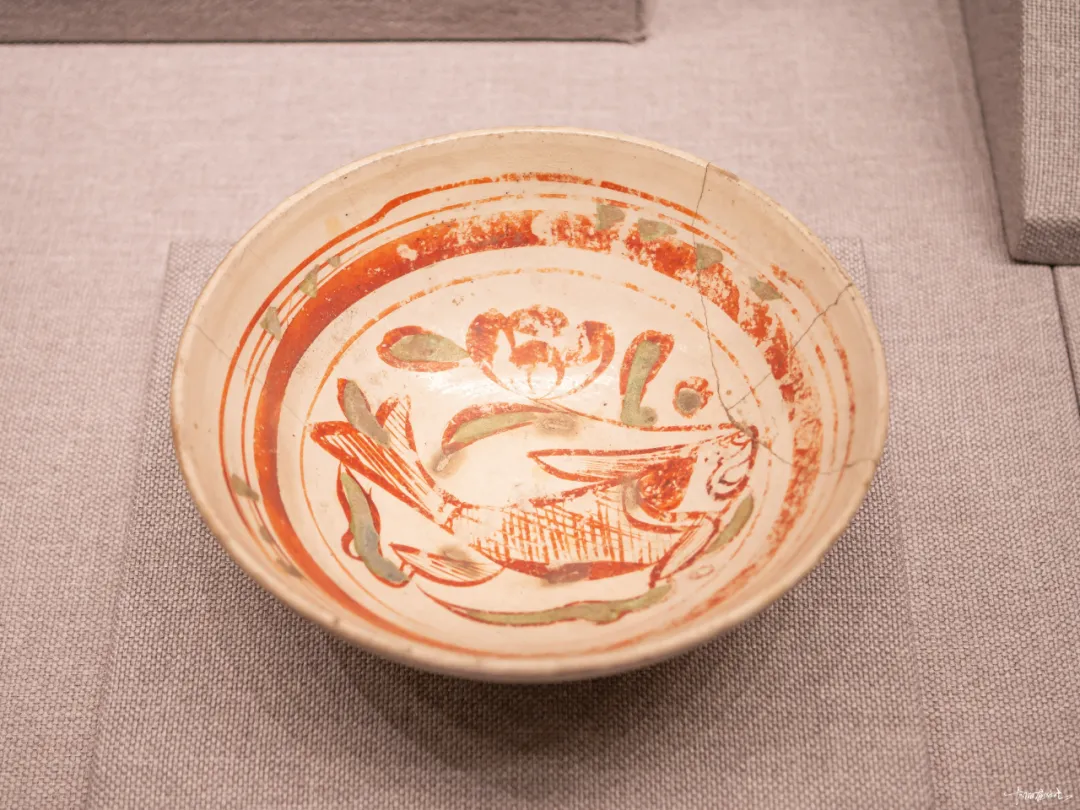

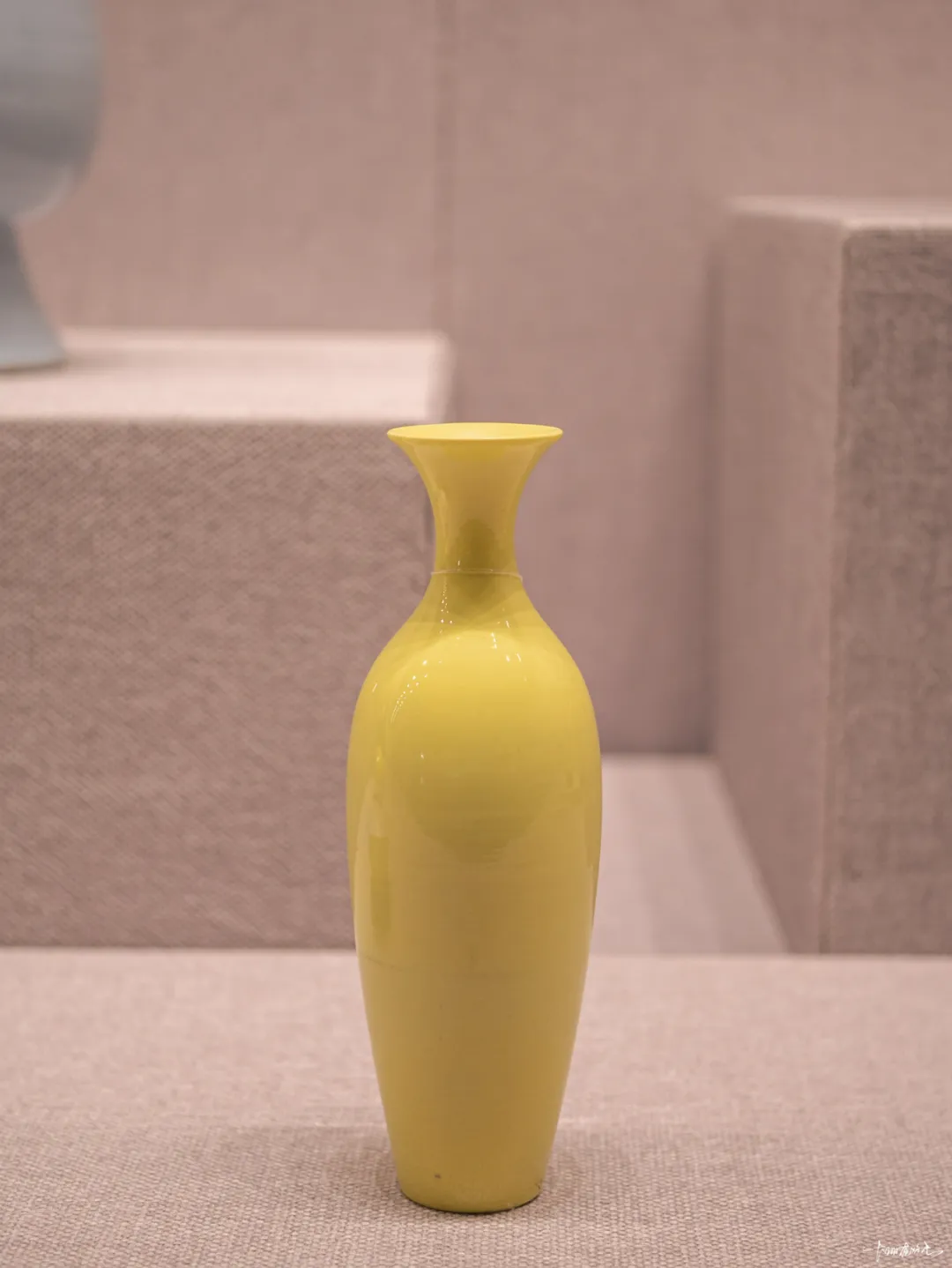

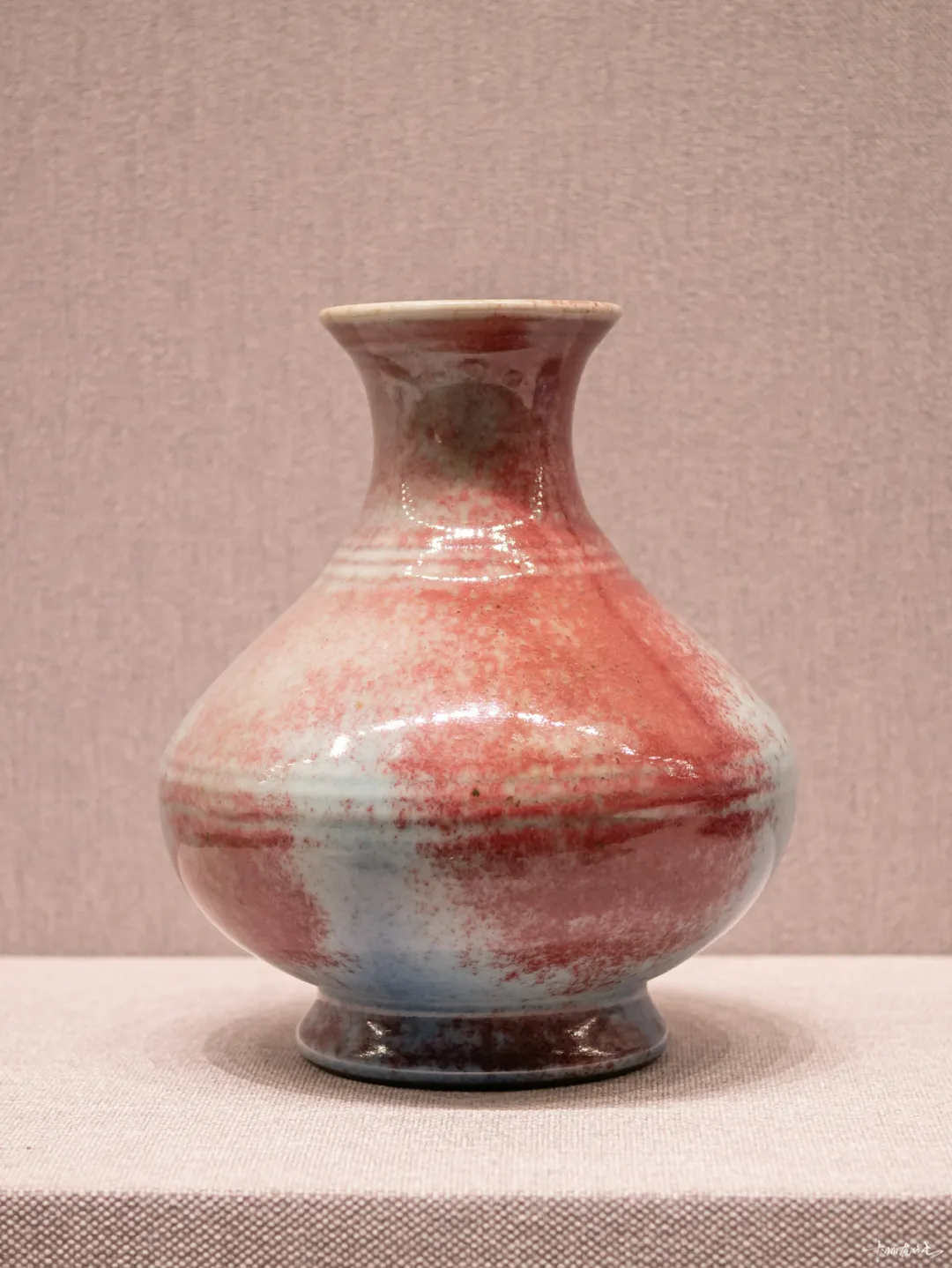

中国是享誉世界的文明古国,在漫长的历史进程中,创造了丰富灿烂的物质和精神文化,陶瓷堪称其中最杰出的代表之一。

故宫博物院是在明、清两代皇宫建筑及其收藏品基础上建立的中国最大的综合类博物馆,在收藏的186万多件文物中,陶瓷类文物约占36万多件,而且绝大部分属于清代宫廷藏品,可谓自成体系,流传有绪。特别是经过几代专家的研究鉴定,使故宫博物院的陶瓷藏品具备较高的真实性和可靠性。

故宫陶瓷馆遴选约一千件具有代表性的陶瓷藏品,从新石器时代磁山文化到民国时期,按时代发展顺序和使用功能分17个单元予以展示,力求反映中国陶瓷约八千年延绵不断的历史和博大精深的文化内涵。

故宫陶瓷馆的展陈是最能展现中国陶瓷史的陶瓷展,展品齐全,按时间线陈列,文字介绍详细,珍贵藏品堆如山,195文物7件,如果时间紧,只逛武英殿即可,这里共10个单元,讲述了从新石器到民国时期中国陶瓷的发展和变化。

陶器是随着人类对大自然的认识不断提高而产生。考古发现所获得的资料证明,我国的陶器生产距今已有约两万年的历史,陶器是原始先民主要的日常生产和生活用具。

进入新石器时代,制陶术在我国获得很大发展。在黄河流域、长江流域、东南沿海和北方地区的新石器时代文化遗址中,均出土过丰富的实物资料,其中即包括大量陶器。黄河、长江中上游地区以彩陶而闻名,下游地区以工艺精致的白陶和黑陶而著称;东南沿海地区以印纹硬陶为代表;北方地区陶器则以富有民族特色的造型称奇。不同地区出土的陶器各具特色,又相互联系。

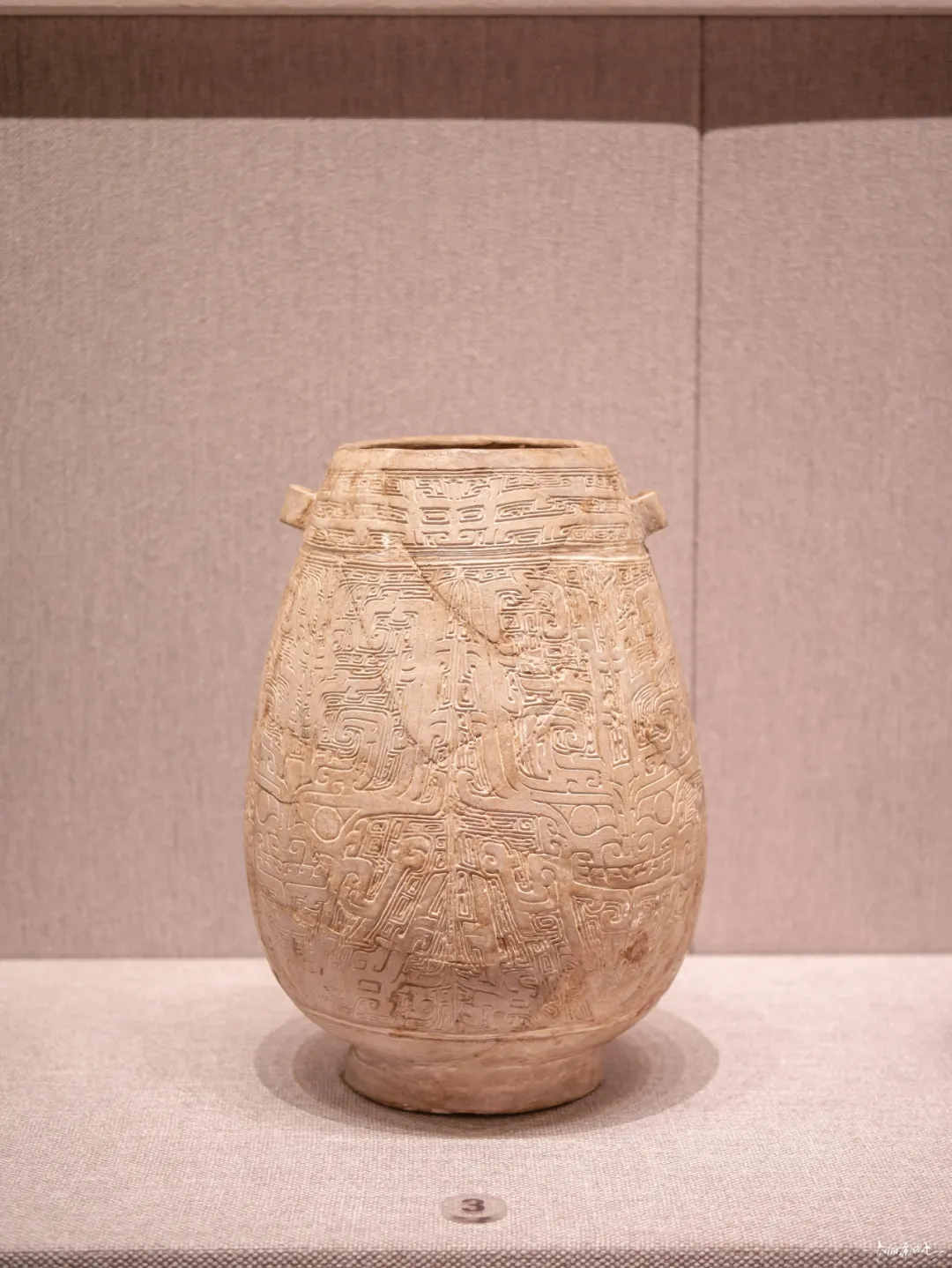

夏、商、周时期,人们主要的日常生活用具仍然是陶器。商代除大量烧造灰陶以外,还烧造精美的刻纹白陶和印纹硬陶。约在夏、商之际出现了原始瓷,为后来成熟瓷器的发明奠定了基础。

战国时期,陶瓷生产更加专业化,印纹硬陶和原始瓷在南方获得普遍发展。秦始皇陵发现的兵马俑,充分体现了秦代高超的制陶水平和精湛的雕塑技艺。

西汉时期,我国北方发明的低温铅釉陶,为后来低温釉彩的发展奠定了工艺基础。东汉时期,成熟瓷器的批量烧造,堪称中国乃至世界陶瓷发展史上的一个重要里程碑,也是中华民族对人类文明做出的杰出贡献之一。

出现于夏、商之际的原始瓷,经过西周、春秋、战国、西汉的发展,至东汉已普遍演进为符合现代标准的成熟瓷器。

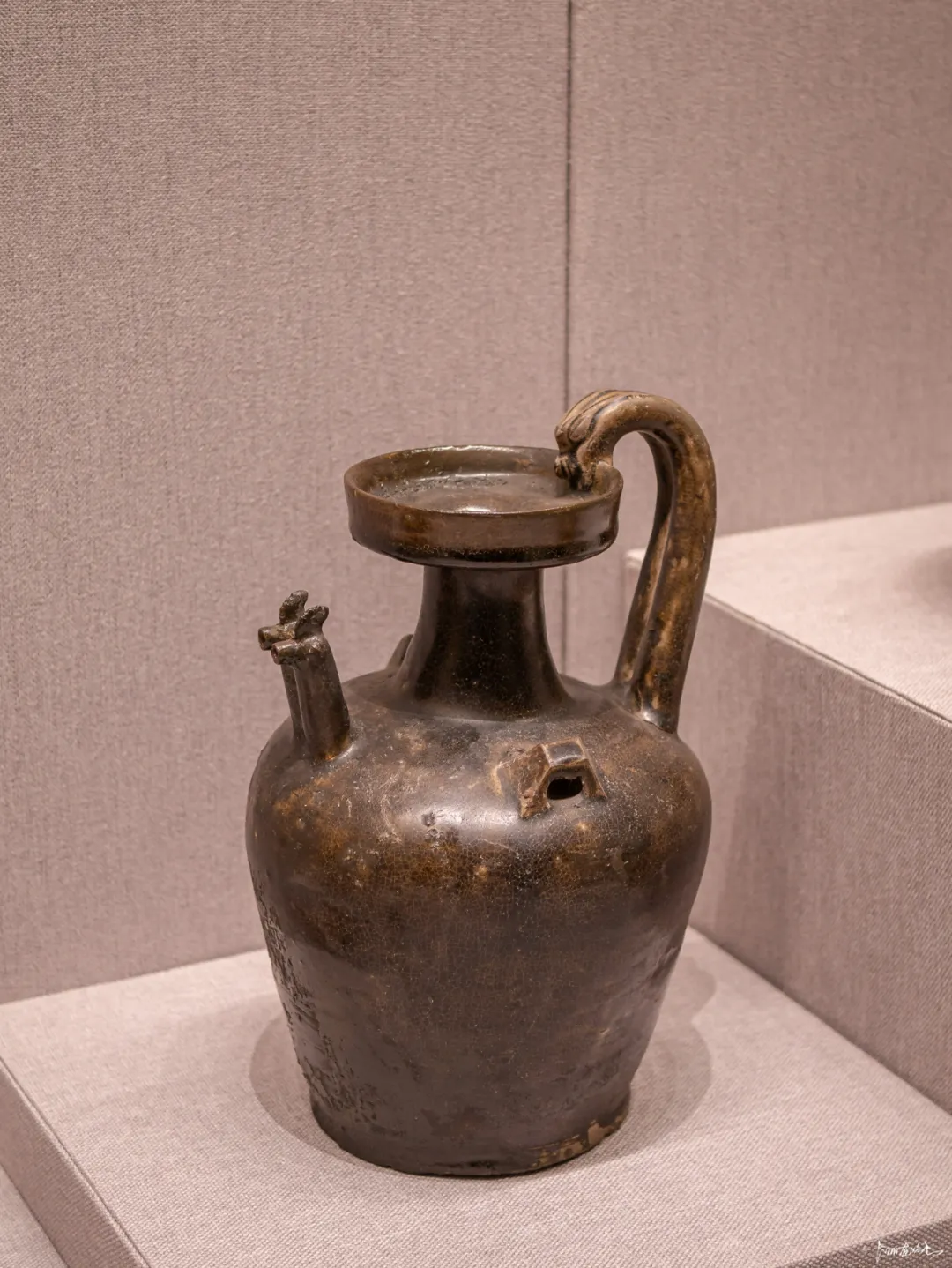

三国、两晋、南北朝历时360余年,陶瓷生产发展迅速,主要表现在南方制瓷技术明显提高,产区和规模不断扩大,江苏、浙江、福建、江西、湖南、湖北、四川等省境内均有窑址分布。瓷器品种主要为青瓷,也有少量黑瓷。器物造型以日常生活和随葬用盘、碗、槅(gé,音:格)、洗、壶、罐、烛台、虎子、唾壶、熏炉、谷仓、人物俑、动物俑等为主,产品各具地方特色。

隋代陶瓷生产承前启后,无论在造型还是装饰方面,均呈现出鲜明的时代特点。四系盘口瓶、双联瓶、四系罐、高足盘、鱼篓式罐等,均为隋代瓷器中的典型器物。刻划的忍冬纹、相间排列的模印花朵与花叶纹,均属于隋代瓷器上代表性纹饰。隋代瓷器普遍胎体较厚重,施釉不到底,流釉现象较严重。

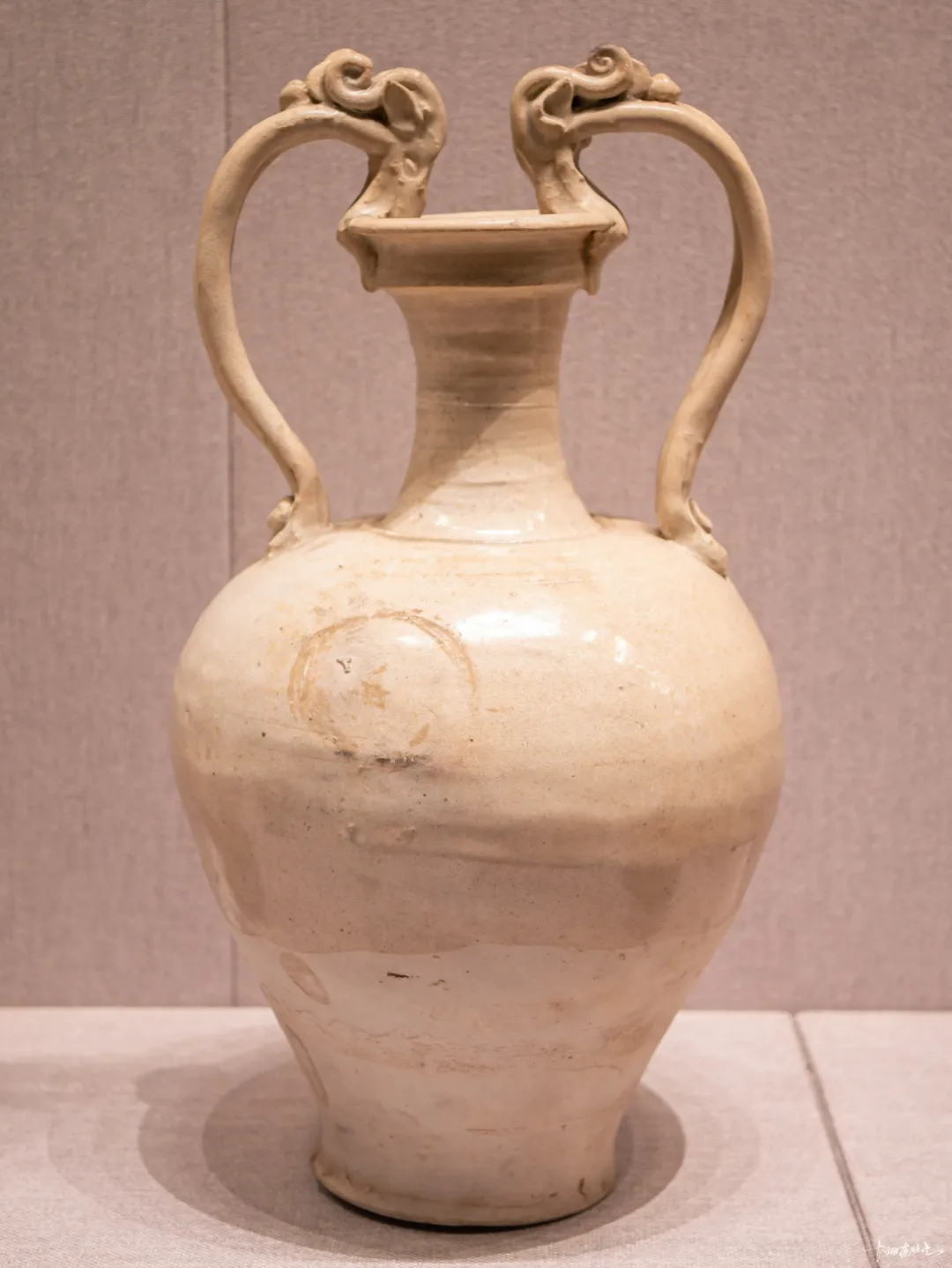

唐代是中国陶瓷生产蓬勃发展时期,瓷窑遍布全国各地,器物造型千姿百态、纹饰丰富优美。陆羽《茶经》提到的当时著名瓷窑就有越州窑、鼎州窑、婺州窑、岳州窑、寿州窑、洪州窑、邢州窑等。饮茶风俗的普及和饮酒风气的盛行,进一步刺激了制瓷业的发展。陶瓷器已成为人们日常饮食、陈设和随葬不可或缺的物品。中外经济、文化的交流和发展,更使中国陶瓷作为特产而开始大量销往亚、非地区,成为中外友好往来的物证。

五代时期的陶瓷继承唐末遗风,不但胎体明显变薄,而且更加注重器物造型的优美和装饰工艺的精细,为宋代陶瓷生产高峰的出现奠定了工艺基础。

辽、宋、西夏、金时期,陶瓷业蓬勃发展,名窑遍布各地,出现了陶瓷史上前所未有的兴盛局面。在民窑获得发展的基础上,朝廷还在南北方相继设窑专门烧造宫廷用瓷。汝窑、官窑、哥窑、定窑、钧窑、耀州窑、磁州窑、越窑、龙泉窑、景德镇窑、吉州窑、建窑等名窑烧造的瓷器,备受后人推崇。

北方地区的辽、西夏陶瓷,既受中原陶瓷工艺影响,又具有民族风格,成为中国陶瓷史上民族大融合的物证之一。女真人灭北宋后,金代制瓷业在北宋基础上继续发展,定窑、钧窑、耀州窑、磁州窑等著名瓷窑,均烧造出具有独特艺术风格的陶瓷。

这一时期南北各地还形成一些工艺技法、装饰风格相似的瓷窑体系,如北方地区的定窑系、钧窑系、耀州窑系、磁州窑系等,南方地区的越窑系、龙泉窑系、建窑系、景德镇窑系等,有的窑系还延续到元代。

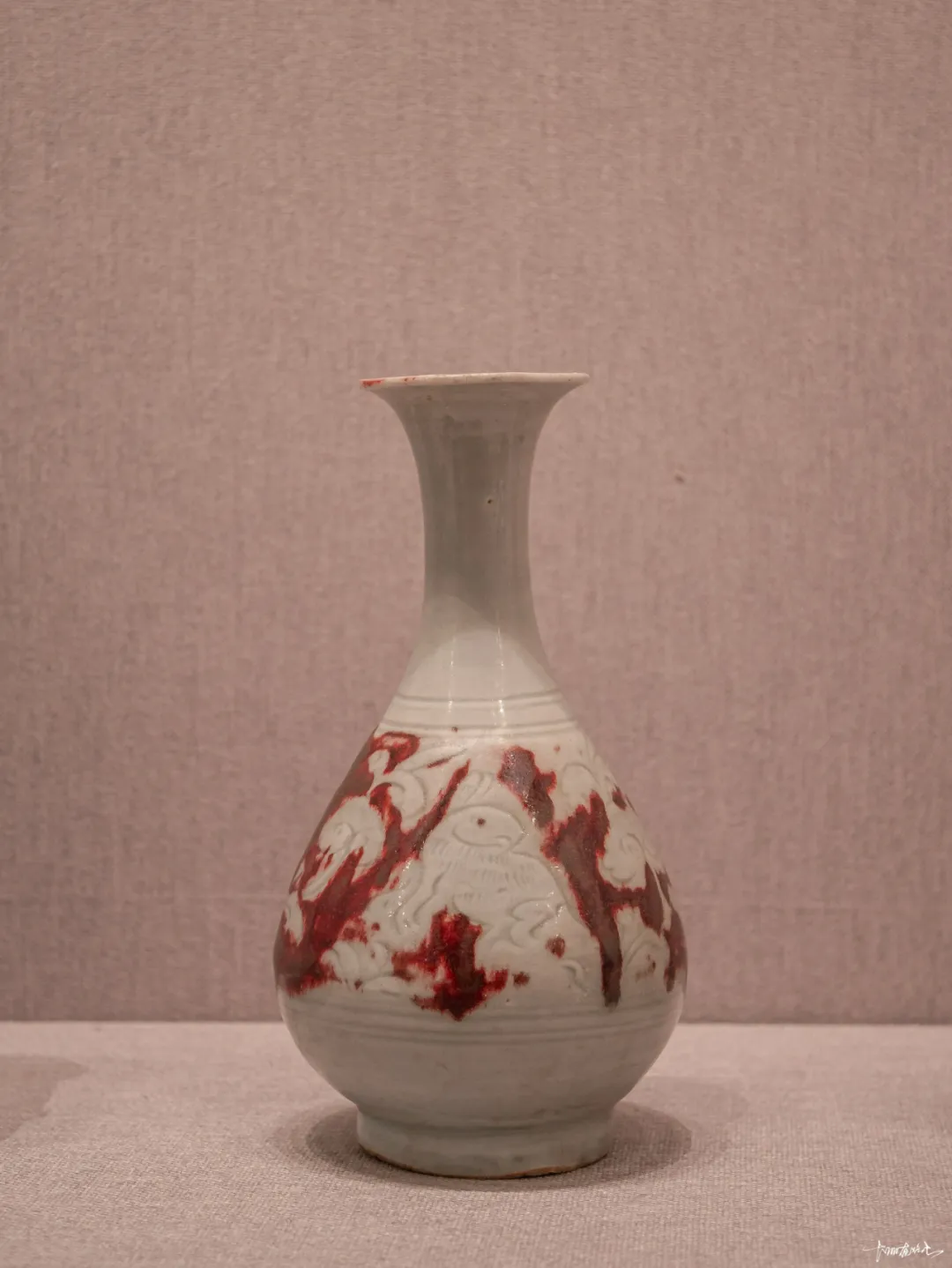

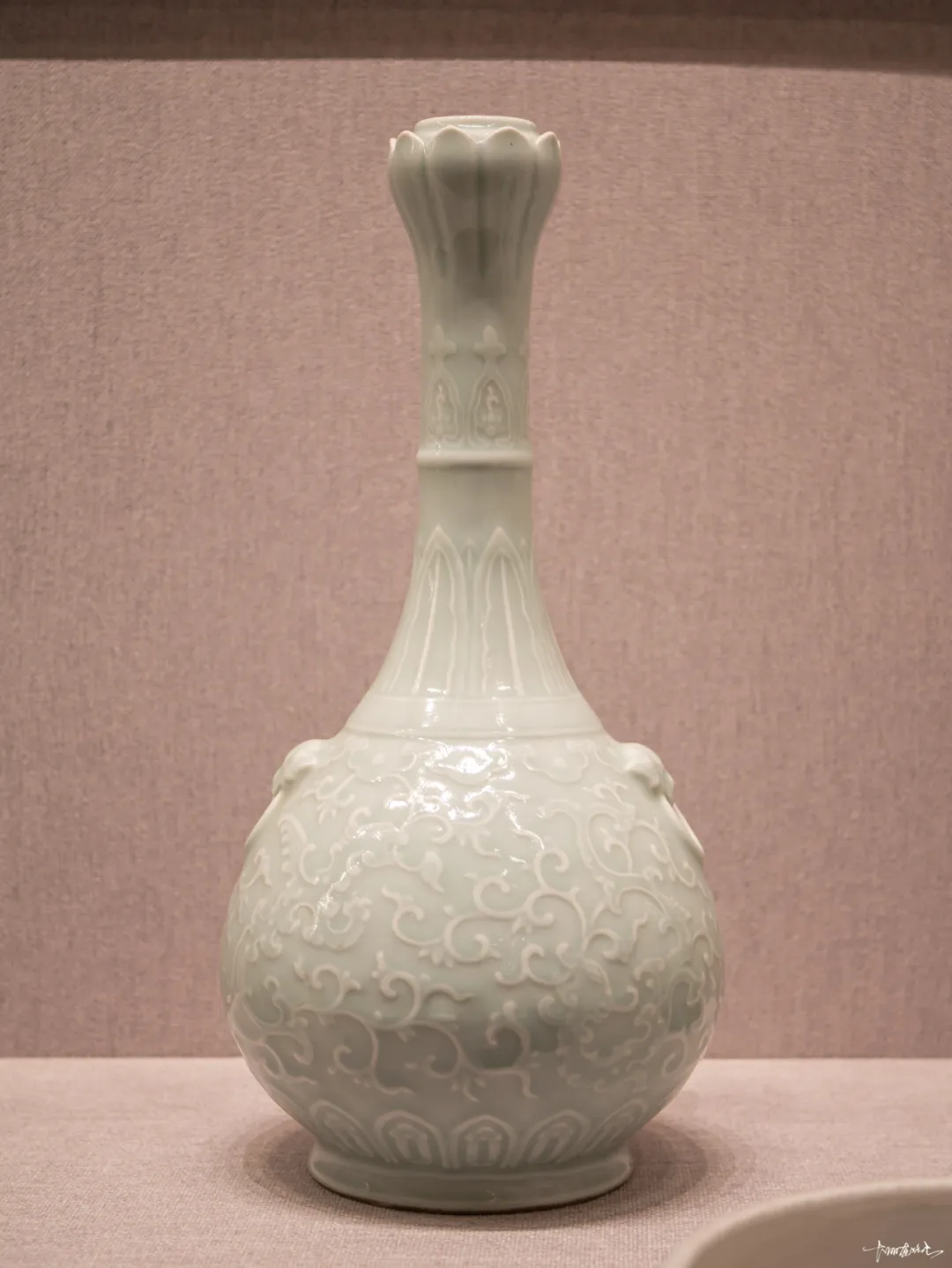

1279年,元王朝统一中国。位于今江西省东北部的景德镇,得天时、地利、人和之便,异军突起,既继承又创新,烧造出青花、釉里红、卵白釉、蓝釉瓷等新品种,遂使景德镇一举成为全国最重要的瓷器产地之一,为明、清两代进而成为全国的制瓷中心奠定了基础。钧窑、磁州窑、龙泉窑、德化窑等继续烧造传统陶瓷品种。

海外贸易的蓬勃发展,促使陶瓷生产呈现兴盛局面。元代陶瓷不但畅销国内,而且远销海外,亚洲、非洲沿海地区均曾出土过元代景德镇窑、龙泉窑和福建、广东窑场烧造的陶瓷器。

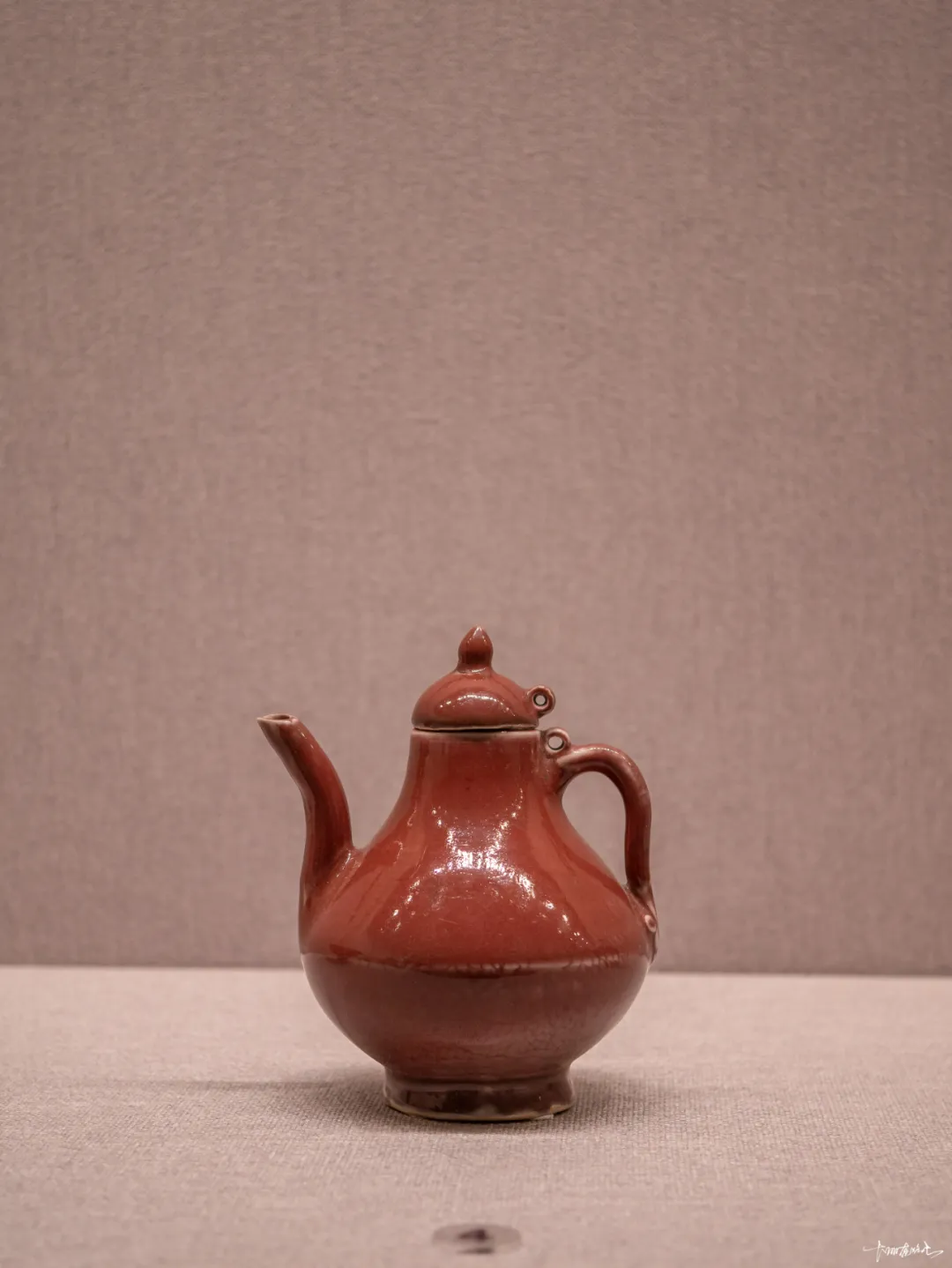

明代景德镇窑分为御窑和民窑两种。洪武二年(1369年)朝廷在景德镇设“陶厂”,建文四年(1402年)更名为“御器厂”,专门烧造宫廷用瓷。此后,历朝沿袭这种制度,源源不断地为宫廷烧造了大量至精至美、品种丰富的瓷器,直至万历三十五年(1607年)停烧。御窑的发展带动了民窑的逐渐兴盛,至明代晚期,景德镇从事瓷器生产的工匠已达十余万人,遂成为全国的制瓷中心、世界的瓷都。永乐、宣德、成化三朝的青花瓷,永乐、宣德朝的鲜红釉、祭蓝釉、甜白釉瓷,成化朝的斗彩瓷,弘治朝的浇黄釉瓷,嘉靖朝的瓜皮绿釉瓷,万历朝的淡茄皮紫釉瓷,嘉靖、隆庆、万历朝的五彩瓷等,均为明代瓷器中的著名品种,堪称中国乃至世界陶瓷史上永恒的经典之作,备受后人推崇。

△此罐是明嘉靖官窑青花五彩瓷器中的名品,形体高大规整,胎体厚重,色彩艳丽,构图疏密有致。所绘鲤鱼鳞鳍清晰,与周围的莲花、浮萍、水草融合在一起,显得生动逼真。

明末清初,随着农民起义愈演愈烈,明王朝最终走向灭亡,清朝入主中原坐稳江山,中国社会发生剧烈变革。从明代万历三十五年(1607年)到清代康熙二十年(1681年)的70多年时间里,作为全国制瓷中心的景德镇,其瓷器制造业也经历了一次重大转变。主要表现是,万历三十五年以前的制瓷业是以御窑占统治地位,此后,御窑生产急剧衰落,民营瓷业则因国内和亚欧市场需求的刺激而渐趋兴盛,跃居主导地位。人们习惯于将景德镇制瓷业在17世纪发生变化的这一时期称作“转变期”或“转型期”。

清代景德镇窑仍有御窑和民窑之分。清代统治者革除了明代在手工业方面的一些弊病,废除明代御器厂实行的编役制,将明代晚期出现的“官搭民烧”作为定制,刺激了官民竞争,促进了民营瓷业进一步发展。

据文献记载,清代景德镇御窑更名“御窑厂”。随着康熙、雍正、乾隆三朝盛世的到来,景德镇陶瓷烧造也达到鼎盛。由于这三朝皇帝均对瓷器烧造表现出浓厚兴趣,加之督陶官苦心勠力经营,遂使景德镇御窑在仿古的基础上,又创烧出大量新品种。雍正十三年(1735年)唐英《陶成纪事》罗列当时仿古和创新的瓷器多达57个品种。德化窑、石湾窑和宜兴窑等地方窑场也沿袭明代风格,继续烧造传统品种的陶瓷。

从烧造工艺上看,青花与仿官釉、仿汝釉、仿哥釉、窑变釉、粉青釉、霁蓝釉等均属高温釉、彩,需先焙烧。而粉彩、珐琅彩、金彩及松石绿釉等均属低温釉彩,需后焙烧。如此复杂的工艺只有在全面掌握各种釉、彩性能的情况下才能顺利完成。

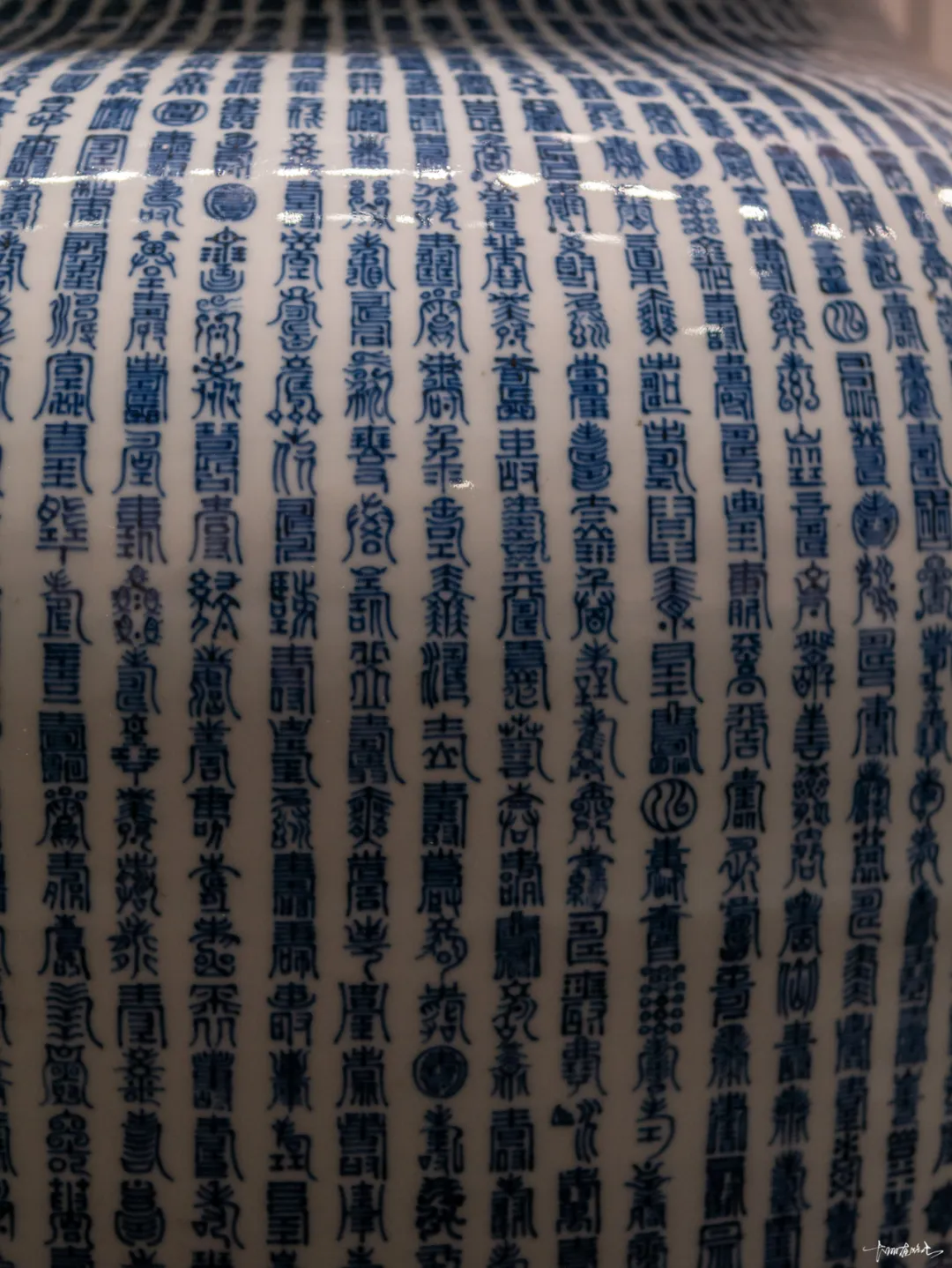

清代乾隆时期历时六十年,是封建社会发展的太平盛世。此时,由于乾隆皇帝嗜古成癖,对瓷器情有所钟,再加之督陶官唐英对景德镇御窑厂的苦心经营,一大批身怀绝技的名工巧匠汇集于景德镇,致使御窑厂的瓷器生产无论在数量还是质量上都达到前所未有的境界。特别是各种新奇淫巧的制品层出不穷,其工艺技术之高可谓鬼斧神工。这件各种釉彩大瓶,集各种高温、低温釉、彩于一身,素有“瓷母”之美称,集中体现了当时高超的制瓷技艺,传世仅此一件,弥足珍贵。

清代道光二十年(1840年)鸦片战争以后,随着内忧外患接踵而至,清王朝日趋衰败,景德镇制瓷业总体上呈现逐渐衰退的局面。但清代晚期御窑瓷器仍然有闪光点,例如专为同治皇帝大婚和慈禧皇太后万寿批量烧造的成套用瓷,有如天边一抹晚霞,闪耀余辉。

文字参阅故宫博物院官网/故宫博物院文物铭牌

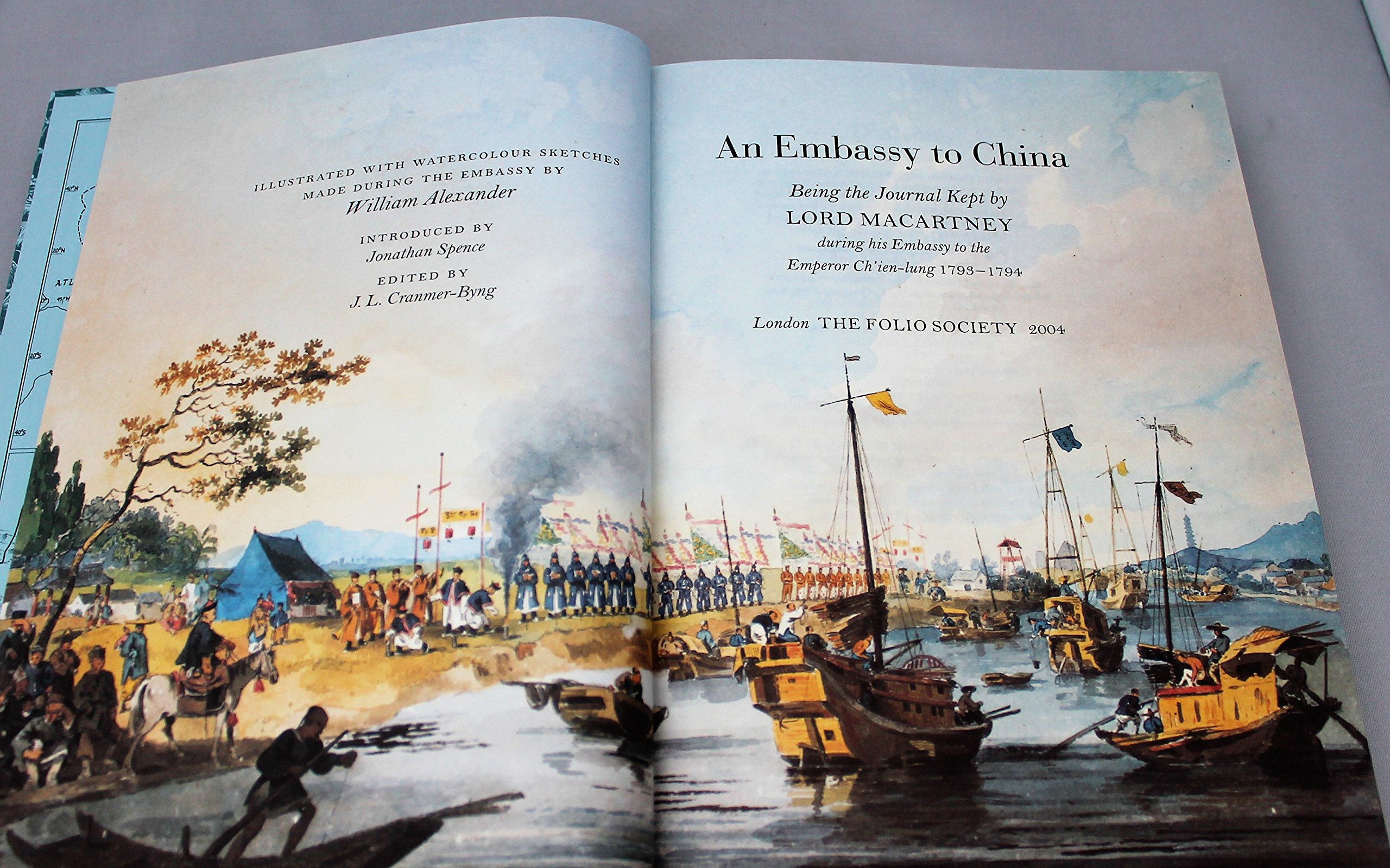

Here the artist William Alexander represents the moment when Lord Macartney, a British diplomat, was received by the Qing Emperor Ch’ien-Lung on the occasion of the first embassy to China. Within the grounds of the imperial palace at Jehol (Chengde), a lavish tent was erected to host the audience on 14 September 1793. Despite the level of detail in this sketch, Alexander, official draughtsman to the Embassy, was not actually present to witness the event. His reconstruction is based on verbal accounts and sketches produced by core members of the delegation. Those twelve members are depicted at right, each man numbered to correspond to a labelled key at top right. Sir George Staunton, the Secretary to the Embassy and East India Company official, stands behind Macartney, wearing the silk robes and velvet hat which mark him as Doctor of Laws from Oxford University. Other members of the retinue include Lieutenant Henry Parish, whose sketches of the Embassy provided the absent Alexander with important source material.

Surrounded by courtiers, Ch’ien-Lung is depicted seated at his throne with Macartney before him. The Ambassador, on the orders of his British advisors, decided to forgo performing the customary ritual of the kowtow before the Emperor. This required an individual to kneel with both knees on the ground and prostrate themselves low enough so that their forehead touched the ground. The kowtow was considered demeaning by the British, and thus Macartney chose to genuflect as he would to his own sovereign George III. The Ambassador was repeatedly urged to perform the traditional Chinese kowtow, but as diplomat he felt it important to present George and Ch’ien-Lung as equals. This was not received positively by the Chinese who viewed their Emperor as the Son of Heaven with no human equal. According to their view the objects presented by the British in the ceremonial exchange of gifts were perceived as ‘tribute’ items, and Macartney as conveyor of tribute rather than legate of King George.

As well as presenting gifts to the Emperor, Macartney gave a letter to Ch’ien-Lung written by George III. The letter requested that Chinese officials controlling the port of Canton, hub of Anglo-Chinese trade and headquarters of the East India Company, reconsider the legislations they applied to foreign merchants. These rules were seen as dogmatic and limiting to British trading interests. George also asked for permission to establish an ambassador in Canton, who would oversee the expansion of British markets. In the event, these requests were declined by the Emperor, who saw no reason to oblige the demands of an ultimately rival Empire. He stated in an edict that China was entirely self-sufficient, and that everything he and his subjects needed could be manufactured domestically. There was no reason to allow an infiltration of British goods. There was no precedent for loosening Cantonese legislations and it was in China’s interest to preserve their dominion over the strategic port.

(Quelle:https://www.bl.uk/collection-items/the-emperor-of-china-receiving-the-macartney-embassy)

1873年轮船招商公局开局油画,图片来自招商局历史博物馆

唐廷枢(1832-1892),字建时,号景星,1832年5月19日出生于广东省香山县唐家村(今珠海市唐家湾镇)。香山自南宋始设县,主要地域包括今广东省中山市、珠海市和澳门特别行政区,是粤港澳大湾区的重要组成部分。香山县历史悠久,自古以来就是人杰地灵的滨海地区。19世纪以来,沐近代化风气之先,香山造就了一批与近代中国社会变迁息息相关的历史人物群体,他们在不同的领域为中国近现代化做出了重要贡献,形成了香山独特的历史人文遗产。唐宝臣家族的唐廷枢就是其中的重要代表人物。唐廷枢先后在澳门、香港马礼逊学校接受西式教育,后在香港政府、上海江海关担任翻译,接着在英商怡和洋行担任买办。受李鸿章赏识,他于1873年开始担任轮船招商局总办,不久又创办开平矿务局并任总办。唐廷枢是近代中国重要历史人物之一,是较早接受西式教育的中国人,近代著名买办,洋务运动的代表人物之一,更是洋务派实业家,中国民族保险、铁路机车、水泥工业之父。

唐廷枢肖像,图片来自《怡和洋行:175周年纪念特刊》

澳港求学之路:接受西式教育

唐廷枢的父亲唐宝臣(字广善,号宝臣,1799-1864)早年是澳门的雇员,为了让自己的儿子有好的前程,他将三个儿子唐廷桂(唐廷植一名为讹传)、唐廷枢和唐廷庚先后送入马礼逊学校(Morrison Education School)就读。1839年,唐宝臣的长子、唐廷枢之兄唐廷桂进入澳门马礼逊学校,分入第一班,与容闳同班;次子唐廷枢于1841年进入该校,分入第二班。1842年11月,澳门马礼逊学校迁往香港,唐廷桂和唐廷枢及同乡容闳、黄胜、黄宽随同前往。1843年,唐宝臣的三子、唐廷枢之弟唐廷庚进入香港马礼逊学校,分入第三班。

澳门马礼逊学堂,图片来自《中国第一所新式学堂:马礼逊学堂》

马礼逊学校为适应中国青年的需求,实行中英双语教学。因此,唐廷枢进入学校后,一方面学习汉语语言和中国传统文化知识,另一方面将更多的时间和精力花费在学习英语语言和近代西学知识上。唐廷枢英语水平提升的同时,还较系统地接受了西方近代先进的科学技术教育,使得他对近代科技和工业等有了初步了解和认识。随着知识的不断积累,唐廷枢逐渐成长为既懂中学又谙西学的近代新式人才。这些为其将来投身和开创中国工商业事业储备了知识。中国近代洋务运动风云人物丁日昌曾夸奖他“于各国情形以及洋文洋语罔不周知”。唐廷枢如此受赞,离不开他在马礼逊学校的学习。

港沪工作实践:从词典专家到著名买办

1849年,香港马礼逊学校停办,唐廷枢进入理雅各(James Legge,1815-1897)主持的香港伦敦传道学校(The London Missionary Society School)继续学习。1850年,他离开学校,利用自己的英语优势进入香港政府担任英语翻译。1851年,他在香港巡理厅当上一名翻译,1853年升任为正翻译,1856年代理香港大审院华人正翻译。比香港开埠晚一年的上海,开埠后得以快速发展,并逐渐成为中外商贸和文化交流的中心之一,吸引了国内外众多人才。1857年,唐廷枢离开香港前往上海,担任江海关(上海海关)副大写,1859年升任正大写及总翻译之职,1861年离开。唐廷枢这十年从事的都是英语翻译工作,这种英语知识的实践,极大地提升了他的英语应用能力。怡和洋行代理惠代尔(J. M. Whittall)称赞他“英文写得非常漂亮”,怡和洋行经理机昔(W. Keswick)称其“英文是这样地精通”,琼记洋行的费伦(R. I. Fearon)则说他“说起英语来就像一个英国人”。

1850年前后香港维多利亚港,图片来自网络

唐廷枢在学习和工作的过程中,逐渐意识到英语在晚清社会尤其是中外商贸中的重要性,并萌生了利用自己的英语优势编纂汉英词典的想法。于是,他在兄长唐廷桂和弟弟唐廷庚的协助下,编纂了汉英词典《英语集全》。《英语集全》如实地记录了19世纪中国和西方社会的若干现象,反映了中国传统社会和西方现代社会在物质、精神和文化方面的异同,是中西兼容的文化文本。它是中国现存最早的以“英语”命名的双语词典,也是中国人编纂的早期汉英词典中规模最大最完整的。

《英語集全》,图片来自澳门科技大学图书馆

唐廷枢离开江海关后,开始在长江流域代理怡和洋行生意。由于其出色的商业表现,1863年,他成为上海怡和洋行买办,直至1873年离开。唐廷枢任买办期间,为怡和洋行经理钱款、收购丝茶、办理航运、运销米盐等。此外,他也不断扩大自己的经营活动,附股洋行公司,任公正、北清轮船公司华籍董事,参与创办上海丝业、茶业公所和洋药局并任董事,同时也是公益机构辅元堂、清节堂、仁济堂、元济堂、格致书院等的董事。十年买办生涯是唐廷枢人生的重要组成部分。这些为他以后开创中国民族工商业奠定了扎实的经济、技术和管理基础。他担任怡和洋行买办期间不卑不亢,身怀爱国忧国之心,且具有战略眼光,以致怡和洋行在其纪念册中盛赞道:“唐廷枢既爱国,又着眼于世界”。买办生涯是唐廷枢人生的重要组成部分,尤其是促进了他的思想观念的转变。而这种思想转变正是促使其从洋行买办向民族资本家过渡的重要思想基础。

晚清上海怡和洋行大楼,图片来自开滦博物馆

担任轮船招商局总办:开创中国商业事业

随着唐廷枢事业的发展,他的地位日渐提高,逐渐成为上海地区有影响力的人物。为了促进初创即陷入经营危机的轮船招商局的发展,李鸿章于1873年札委唐廷枢为轮船招商局总办。他称赞唐廷枢“贸易有年,声望素着,经理极熟,是以禀请进局,以固商情”。

招商局前任总办朱其昂,虽精通沙船运营,但对新式轮船管理和经营十分生疏,又坚持“漕粮为重,兼揽客货”的经营方针,半年后出现亏损,致使招商局陷入困境。唐廷枢上任后立即将“承运漕粮为主、并兼揽客货”的运营方针更改为“揽载为第一义,运漕为第二义”,重新拟定《轮船招商章程》。1877年,美国旗昌轮船公司因竞争激烈决定出售。唐廷枢、徐润、盛宣怀力主并购,在沈葆桢、李鸿章的支持下以222万两将其收购。这是中国企业第一宗外企收购案,开启了中国航运业的新篇章。李鸿章赞其“实为开办洋务四十年来最得手文字”。

1877年轮船招商局收购美国旗昌轮船公司,图片来自招商局历史博物馆

1878年,英国太古、怡和等外国轮船公司因恶性降价竞争损失惨重,而招商局在唐廷枢的妥善经营管理以及官方的扶持下,非但没有被击垮,实力反而得到增强。因此,他们不得不向唐廷枢示好,愿与招商局达成协议,三方签订了“齐价合同”。这意味着唐廷枢经过多方努力,在一定程度上击败了外轮对手,为招商局赢得了宝贵的发展空间。招商局后又分别于1884年、1893年和1897年与外轮公司签订“齐价合同”。期间,唐廷枢还拓展了招商局航线,创办了中国第一家民族保险公司等。

唐廷枢入主轮船招商局,创造性地运用外国资本主义的宝贵经验,吸收海内外资本,兼并外企收回利权,使得招商局成为首家与外资抗衡并赢得商战胜利的中国企业。这使轮船招商局的业务不断扩大、实力不断增强,在一定程度上促进了中国民族资本的发展,同时也促使唐廷枢自己由洋行买办向民族资本家转变。

创办开平矿务局:拉开中国工业近代化序幕

为了满足兵船及洋务企业对能源的需求,达到“富国强兵、以利民用”的目的,1876年,李鸿章委派唐廷枢带洋矿师前往直隶勘探煤铁矿。唐廷枢发现此地矿藏丰富,质地优良,在李鸿章的大力支持下于1878年创办了“开平矿务局”并任总办,直至1892年去世。

在创建煤铁矿方面,唐廷枢主张引进西方技术和管理制度,“仿其法,购其机,用其人”,从而构建自己的工业体系。在此指导思想下,唐廷枢高薪从英国聘请了工程技术人员,并购买了先进的机械设备。在他们的指导下,开平矿务局建设了第一个矿井唐山矿。唐山矿于1881年正式投产,当年产煤3600多吨,次年增至3.8万吨,1889年达24.7万吨。唐山矿是我国第一座机械化煤矿。随着产煤量的不断增长,一定程度上满足了洋务企业的能源需求,同时也打击了外煤市场。

1881年开平矿务局唐山矿,图片来自开滦博物馆

唐廷枢在勘察开平煤矿之初,为了方便煤炭运输,提出了修筑铁路的计划,但因清政府顽固派的强烈反对而搁浅。为了增加煤炭运输量,降低运输成本,唐廷枢毅然计划修建铁路。为了减少阻力,他将铁路缩短,仅修建从唐山矿至胥各庄一段,并且特别声明只修建以骡马为牵引动力的“快车马路”。几经周折,清政府勉强允许修建“唐胥铁路”。1881年5月,唐山至胥各庄的铁路开工兴建,6月开始铺轨,11月工程告竣,共耗银11万两。唐胥铁路是中国人出资修建的第一条标准轨距铁路,虽然其长度仅有9.3公里,但这是中国铁路的源头,是一个伟大创举。1888年8月,唐胥铁路展修至天津即“唐津铁路”。直隶总督李鸿章乘坐火车从天津到唐山,出席唐津铁路通车典礼。他对这条铁路极为赞赏:“平稳坚实,桥梁车栈均属合法,计程二百六十里,只走一个半时辰,快利为轮船所不及。”

1888年10月9日,唐廷枢陪同李鸿章视察唐津铁路(前排左起:伍廷芳(左一)、唐廷枢(左二)、周馥(左三)、李鸿章(左四)),图片来自开滦博物馆

唐廷枢在创建、经营唐山煤矿期间,除了引进西方技术外,还引进外国资本主义经营企业的经验,创建了一套近代企业管理规章制度,制定了《开平矿务总局条规》等一系列规章制度。后又于1887年开凿林西煤矿,1888年组建开平运输船队,1890年创办唐山细绵土厂(水泥厂),还在天津、上海、香港等地修建码头、煤栈等。唐廷枢出色的领导使得开平矿务局取得了巨大成功,不仅促进了唐山的工业化进程和唐山城市的建设和发展,而且促进了中国工业近代化的进程。1892年,唐廷枢病逝于天津,享年61岁。第二天,上海英文报纸《北华捷报》发表讣告:“他的一生,标志着中国历史上的一个时代……他的去世,对外国人和中国人,都是一大损失。” 英国一矿务、铁路及商务专刊缅怀唐廷枢生平,称其为“中国铁路之先驱。其生平无须立碑纪念,盖其劳绩尤以铁路为甚,始终与唐景星一名相随”。“他的付出比任何同胞要多。他敏锐过人,精力充沛,见识远大,中国同胞和欧洲人均表深切怀念”。

开拓创新:中国近代工商业先驱

唐廷枢的一生短暂而激荡,创造了中国多个第一:中国企业第一次并购外企——轮船招商局并购美国旗昌轮船公司,创办中国第一家民族保险公司——保险招商局,创建中国内地第一座机械化煤矿——开平煤矿,修建中国第一条铁路——唐胥铁路,创制中国第一台蒸汽机车——龙号机车,创办中国第一家铁路机车修理厂——胥各庄修理厂,创办中国内地第一家水泥厂——唐山细绵土厂,编纂中国现存最早的以“英语”命名的汉英词典《英语集全》……无怪乎唐廷枢被世人誉为“中国近代工商业先驱”。

唐廷枢除了工商业事业外,他还热衷公益慈善事业,担任徐润创办的仁济医院的董事,是辅元堂、清节堂、仁济堂、元济堂的董事,还参与创办广肇公所等慈善机构。他还重视教育,支持创办英华学馆、资助容闳主持的第一批留美幼童计划、参与创办格致书院并任董事等。

留美幼童在上海轮船招商局门前合影,图片来自开滦博物馆

唐廷枢身处的晚清社会,正是中国内忧外患、风雨飘摇、倍受侵略的时代。为了实现中华民族的独立和富强,他毅然辞去了外资企业的“高薪厚职",义无反顾地承担了实业救国的重任,与李鸿章、曾国藩、张之洞等中国近代重要人物一道担当了时代先锋,为中国之崛起贡献自己的力量。唐廷枢为人正直、勤奋,重商趋利而又忠心报国,坚守传统却又力求开拓,是集爱国、务实、创新、开放于一身的中国近代新式人物的典型代表。而这正是香山文化的内涵,也是新时代粤港澳大湾区建设和国家发展的精神所在。

本文作者:澳门科技大学唐廷枢研究中心 何宁宇、李梓杰

特约审校:唐越

参考文献:

[1]汪敬虞. 唐廷枢研究. 北京:中国社会科学出版社,1983.

[2]胡海建.论唐廷枢买办生涯的两重性.益阳师专学报,2002(第4期):62-65.

[3]陈绛.唐廷枢与轮船招商局.近代史研究,1990(第2期):31-64.

[4]阎永增.唐廷枢与开平煤矿事略.唐山师范学院学报,1999(第4期):19-23.

[5]张富强.唐廷枢与近代民族企业.社会科学战线,1988(第3期):165-174.

[6]施其乐撰; 袁琴,何宁宇译.中国近代工商业先驱——唐氏兄弟之青年时代. 唐廷枢研究, 2020(第1辑):104-127.

[7]何宁宇.唐廷枢的英语观. 唐廷枢研究, 2020(第1辑):65-84.

The Macartney Embassy (Chinese: 馬加爾尼使團), also called the Macartney Mission, was the first British diplomatic mission to China, which took place in 1793. It is named for its leader, George Macartney, Great Britain's first envoy to China. The goals of the mission included the opening of new ports for British trade in China, the establishment of a permanent embassy in Beijing, the cession of a small island for British use along China's coast, and the relaxation of trade restrictions on British merchants in Guangzhou (Canton). Macartney's delegation met with the Qianlong Emperor, who rejected all of the British requests. Although the mission failed to achieve its official objectives, it was later noted for the extensive cultural, political, and geographical observations its participants recorded in China and brought back to Europe.

Foreign maritime trade in China was regulated through the Canton System, which emerged gradually through a series of imperial edicts in the 17th and 18th centuries. This system channeled formal trade through the Cohong, a guild of thirteen trading companies (known in Cantonese as "hong") selected by the imperial government. In 1725, the Yongzheng Emperor gave the Cohong legal responsibility over commerce in Guangzhou. By the 18th century, Guangzhou, known as Canton to British merchants at the time, had become the most active port in the China trade, thanks partly to its convenient access to the Pearl River Delta. In 1757, the Qianlong Emperor confined all foreign maritime trade to Guangzhou. Qianlong, who ruled the Qing dynasty at its zenith, was wary of the transformations of Chinese society that might result from unrestricted foreign access.[1] Chinese subjects were not permitted to teach the Chinese language to foreigners, and European traders were forbidden to bring women into China.[2]: 50–53

By the late 18th century, British traders felt confined by the Canton System and, in an attempt to gain greater trade rights, they lobbied for an embassy to go before the emperor and request changes to the current arrangements. The need for an embassy was partly due to the growing trade imbalance between China and Great Britain, driven largely by the British demand for tea, as well as other Chinese products like porcelain and silk. The East India Company, whose trade monopoly in the East encompassed the tea trade, was obliged by the Qing government to pay for Chinese tea with silver. To address the trade deficit, efforts were made to find British products that could be sold to the Chinese.

At the time of Macartney's mission to China, the East India Company was beginning to grow opium in India to sell in China. The company made a concerted effort starting in the 1780s to finance the tea trade with opium.[3] Macartney, who had served in India as Governor of Madras (present-day Chennai), was ambivalent about selling the drug to the Chinese, preferring to substitute "rice or any better production in its place".[2]: 8–9 An official embassy would provide an opportunity to introduce new British products to the Chinese market, which the East India Company had been criticised for failing to do.[4]

In 1787, Prime Minister William Pitt the Younger and East India Company official Henry Dundas dispatched Colonel Charles Cathcart to serve as Britain's first ambassador to China. Cathcart became ill during the voyage, however, and died just before his ship, HMS Vestal, reached China. After the failure of the Cathcart Embassy, Macartney proposed that another attempt be made under his friend Sir George Staunton. Dundas, who had become Home Secretary, suggested in 1791 that Macartney himself take up the mission instead. Macartney accepted on the condition that he would be made an earl, and given the authority to choose his companions.

Macartney chose George Staunton as his right-hand man, whom he entrusted to continue the mission should Macartney himself prove unable to do so. Staunton brought along his son, Thomas, who served the mission as a page. John Barrow (later Sir John Barrow, 1st Baronet) served as the embassy's comptroller. Joining the mission were two doctors (Hugh Gillan[5][6] and William Scott), two secretaries, three attachés, and a military escort. Artists William Alexander and Thomas Hickey would produce drawings and paintings of the mission's events. A group of scientists also accompanied the embassy, led by James Dinwiddie.[2]: 6–8

It was difficult for Macartney to find anyone in Britain who could speak Chinese because it was illegal for Chinese people to teach foreigners. Chinese who taught foreigners their language risked death, as was the case with the teacher of James Flint, a merchant who broke protocol by complaining directly to Qianlong about corrupt officials in Canton.[7] Macartney did not want to rely on native interpreters, as was the custom in Canton.[8] The mission brought along four Chinese Catholic priests as interpreters. Two were from the Collegium Sinicum in Naples, where George Staunton had recruited them: Paolo Cho (周保羅) and Jacobus Li (李雅各; 李自標; Li Zibiao).[9] They were familiar with Latin, but not English. The other two were priests at the Roman Catholic College of the Propaganda, which trained Chinese boys brought home by missionaries in Christianity. The two wanted to return home to China, to whom Staunton offered free passage to Macau.[2]: 5 [10] The 100-member delegation also included scholars and valets.[11]

Among those who had called for a mission to China was Sir Joseph Banks, 1st Baronet, President of the Royal Society. Banks had been the botanist on board HMS Endeavour for the first voyage of Captain James Cook, as well as the driving force behind the 1787 expedition of HMS Bounty to Tahiti. Banks, who had been growing tea plants privately since 1780, had ambitions to gather valuable plants from all over the world to be studied at the Royal Botanic Gardens at Kew and the newly established Calcutta Botanical Garden in Bengal. Above all, he wanted to grow tea in Bengal or Assam, and address the "immense debt of silver" caused by the tea trade. At this time, botanists were not yet aware that a variety of the tea plant (camellia sinensis var. assamica) was already growing natively in Assam, a fact that Robert Bruce was to discover in 1823. Banks advised the embassy to gather as many plants as possible in their travels, especially tea plants. He also insisted that gardeners and artists be present on the expedition to make observations and illustrations of local flora. Accordingly, David Stronach and John Haxton served as the embassy's botanical gardeners.[12]