我的频道 - 中国近代文学著作

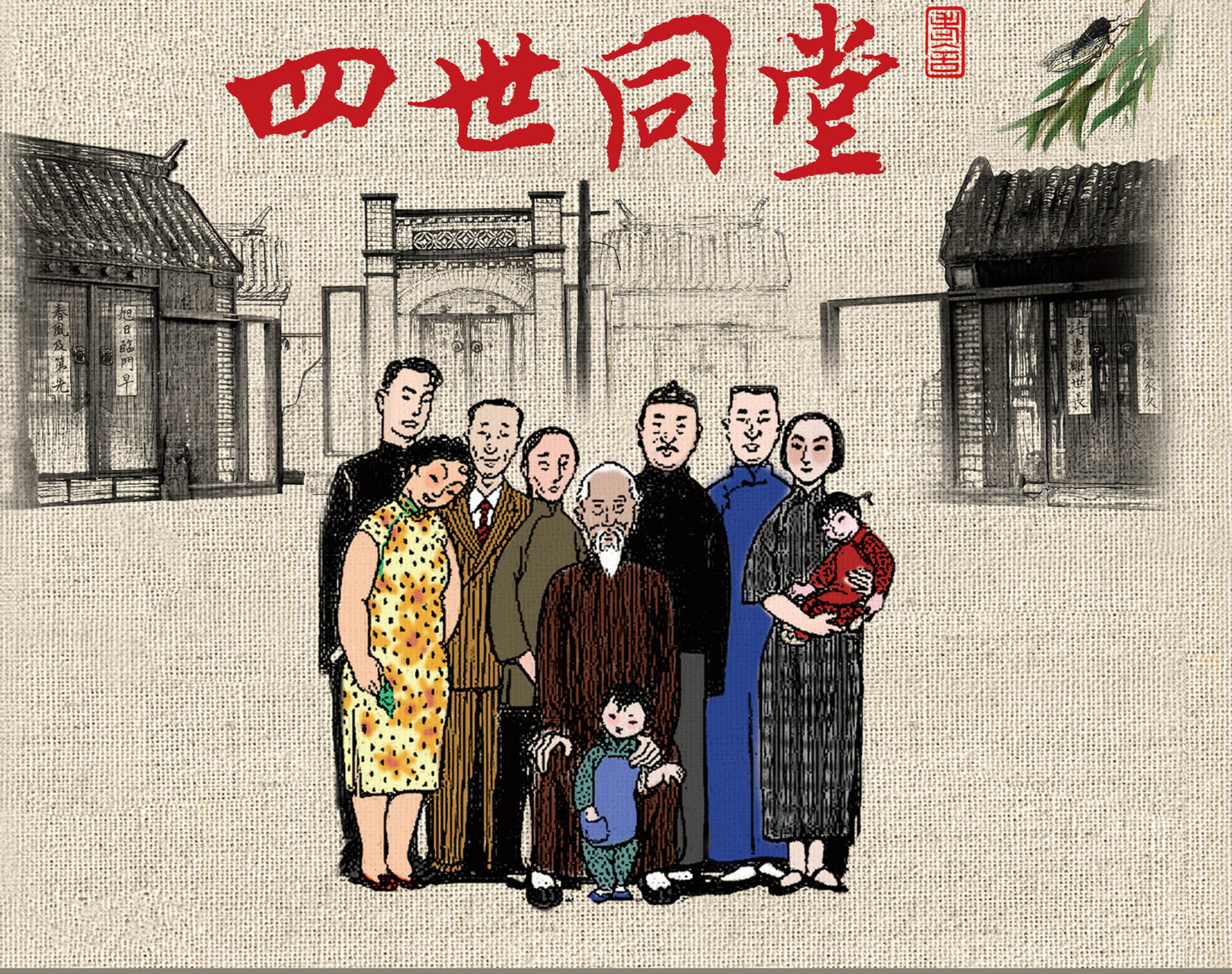

关于《四世同堂》的英译与回译

几年前,由于工作关系,我注意到了老舍先生与最早的《金瓶梅》英译本《金莲》一书的特殊渊源。该书的译者克莱门特·厄杰顿(ClementEgerton),在扉页上写了一行文字:“献给我的朋友舒庆春。”老舍先生在他的一篇散文里记录了他们曾经的友谊。在该书的翻译过程中,他给译者提供过不少帮助。我为此收集了一些资料,准备就《金莲》的翻译问题写篇文章。这段经历,使我对2016年底关于《四世同堂》第三部英文全译稿被发现的消息,产生了兴趣。

《四世同堂》在老舍先生生前一直没有完整地出版过。按照他自序里的计划,此书共分三部,“第一部容纳三十四段,二部三部各三十三段,共百段”。其中第一部《惶惑》和第二部《偷生》,在解放前均出过单行本。但第三部《饥荒》,解放后只在上海《小说》月刊连载了前二十段,即因故中止。“文革”中被抄家后,作者手稿丢失,此书遂成残璧。1982年,马小弥根据美国哈考特·布拉斯出版社1951年出的《四世同堂》节译本《黄色风暴》(TheYellowStorm.英文题下还署了另一中文名“风吹草动”),回译了该书最后的13段,补足了原来残缺的故事。目前大陆市面上流行的两个主要《四世同堂》版本,人民文学出版社版(以下简称“人文版”)和十月文艺出版社版(以下简称“十月版”),后面都收了马小弥译的这13段。人文版《四世同堂》在第88段下注明了这一情由,十月版则在书后的“出版说明”里作了统一介绍。

去年底,赵武平先生发现《四世同堂》第三部全译稿的消息一出,立即引起了媒体的高度兴奋,许多出版社对此也十分关注。笔者虽对现代文学素乏研究,但对《四世同堂》的英文翻译问题却颇多好奇。即辗转向舒济老师借了她珍藏的英文节译本《黄色风暴》,并通过她的关系从施莱辛格图书馆找到了未经删改的浦爱德(IdaPruitt)译文原稿。然后将《黄色风暴》译文与《四世同堂》中文原文、马小弥的译文与《黄色风暴》后13章英文原文、《黄色风暴》后13章英文与浦爱德译稿原文,进行了逐字逐句的比对,终于弄清了期间的许多变化与关系。

《四世同堂》的英文翻译工作,是1946年老舍先生应美国国务院之请,赴美讲学期间完成的。胡絜青、舒乙母子在《破镜重圆——记〈四世同堂〉结尾的丢失和英文缩写本的复译》一文,引用浦爱德1977年2月22日给费正清夫人的信,提供了一些翻译和出版过程的细节:“《黄色风暴》并不是由《四世同堂》逐字翻译过来的,甚至不是逐句的。老舍念给我听,我则用英文把它在打字机上打出来。他有时省略两三句,有时则省略相当大的段。最后一部的中文版当时还没有印刷,他向我念的是手稿。Har⁃courtBrace出版社的编辑们做了某些删节,他们完整地删掉了一个角色,而他是我所特别喜欢的。他们认为有必要减少一些字数,以便压缩一下书的块头。对结尾没有做变动。”(见十月版《四世同堂》附录)1978年10月20日,浦爱德致信杨宪益夫人戴乃迭说:“老舍知道,美国人不喜欢篇幅太大的长篇小说,所以我们一起工作时候,他对原书作了较大的删节。不幸,出版社删得更多,一个完整的人物被删去,——虽非主要人物,却是我最喜爱的人物之一,就是那个照应坟地的种地人。”

(Quelle:https://www.gieey.com/)

《四世同堂》,中国作家老舍的长篇小说。本书位列1999年《亚洲周刊》“20世纪中文小说100强”第25名。1949年曾在美国出版节译本,当时出版的书名为《黄色风暴》,被誉为“好评最多的小说之一,也是美国同一时期所出版的最优秀的小说之一”。《四世同堂》一书分为3部,共100段。1944年在重庆的《扫荡报》连载,作者打算用两年时间写完,但由于时局动荡,且作者身患多种病痛,直到1945年底才完成第一、二部。第一部、第二部是在中国国内完成的。第三部是在他接受美国国务院邀请,赴美讲学期间完成的。《四世同堂》第三部的最后13段,由于历史原因,并未出版,后在文革中被毁。中文版仅剩87段。1983年,人民文学出版社从《四世同堂》英文节译版翻译了最后13段,这样才凑齐了100段。2014年,上海译文出版社副社长赵武平无意中在哈佛大学施莱辛格图书馆发现《四世同堂》英译全稿,上面保留了老舍修改手迹、示意图、译名表等内容。赵武平对百页材料进行分析、研究,终于完成《四世同堂》的完整中文回译工作。1946年,老舍赴美,把《四世同堂》原稿带至美国,出版了其英文版,相对于中文版,这个版本包含了最后的13段,但比中文原稿少了许多内容。

故事发生在上海和香港。来自上海大户人家的小姐白流苏,在经历一次失败的婚姻后,回归娘家,数年间,她耗尽资财,变得身无长物,在亲戚间备受冷嘲热讽,历尽世态炎凉。白流苏前夫亲戚徐太太本想为七小姐宝络作媒人,介绍给多金潇洒的单身汉范柳原相识,流苏作陪客,因而认识了范柳原。 白流苏随徐太太来到香港,与范柳原相知日深,她便拿自己当赌注,博取范柳原的爱情。他们在香港同游了一段时间,却始终没有确认关系。直到范柳原的朋友都把白流苏看做“范太太”时,白流苏认为自己中了范柳原的“诡计”,一气之下返回上海。过了一个秋天,范柳原再次邀请白流苏邀去到香港,白流苏答应了。而范柳原自此给白流苏安排居所,并决定一周后去英国。却遇到日军对香港展开轰炸,使范柳原无法出行。于是他折回,把白流苏接回酒店。经历数月的炮火惊吓后,两人相互依伴。在沪港交通回复后,他们结婚并返回上海。上海的白家,亦时移事易。[2] 香港一城之倾陷,成全白流苏一人的恋情。

| 内容简介: 一个动听而又近人情的故事。……我喜欢参差的对照的写法,因为它是较近事实的。《倾城之恋》里,从腐旧的家庭里走出来的流苏,香港之战的洗礼并不曾将她感化成为革命女性:香港之战影响范柳原,使她转向平实的生活,终于结婚了,但结婚并不使他变为圣人,完全放弃往日的生活习惯与作风。因之柳原与流苏的结局,虽然多少是健康的,仍旧是庸俗;就事论事,他们也只能如此。 |

| 正文 | |||

| 第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 |

| 第五章 | 第六章 | 第七章 | 第八章 |

| 第九章 | 第十章 | ||

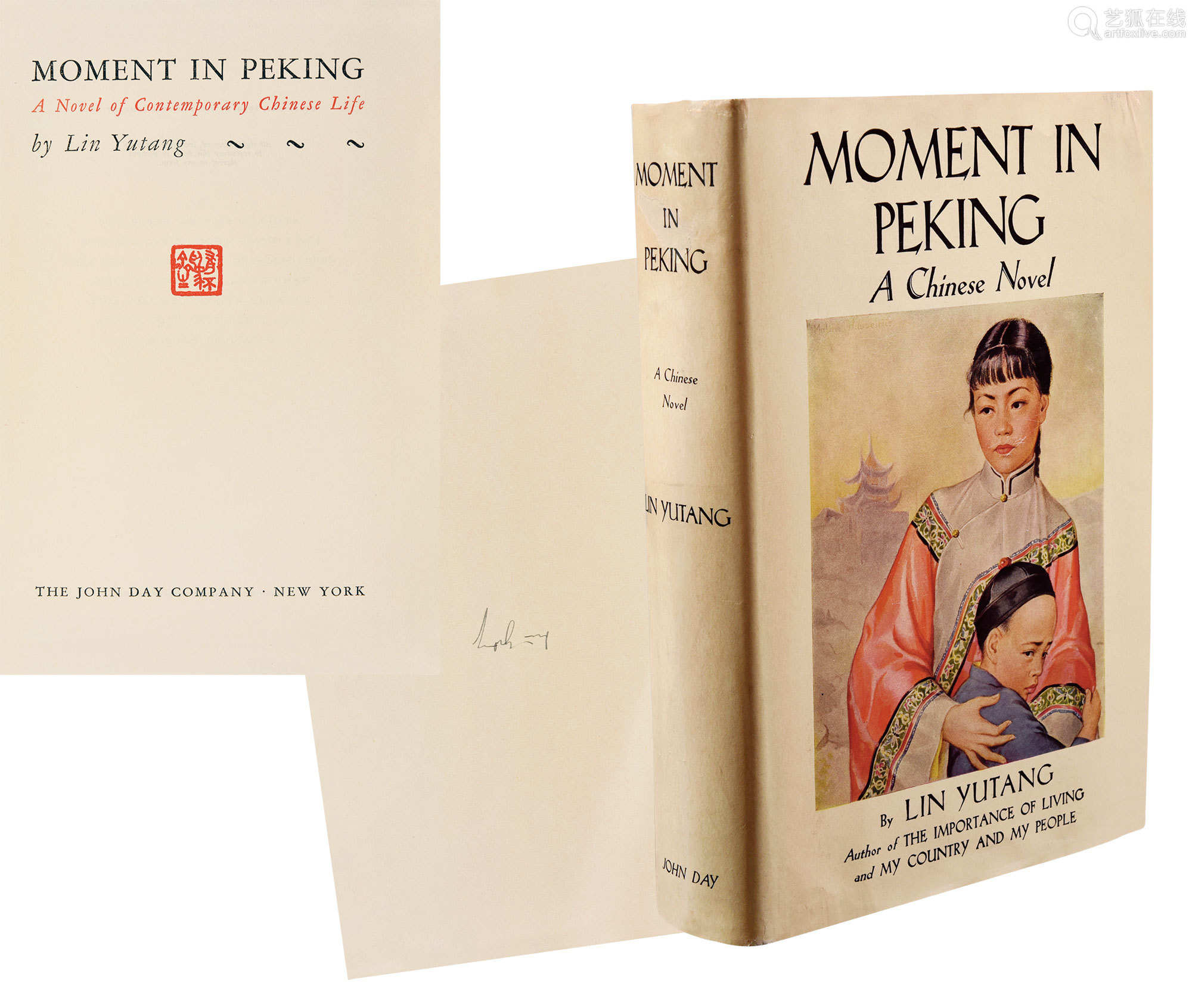

《京华烟云》是林语堂旅居巴黎时,于1938年8月至1939年8月间用英文写就的长篇小说,英文书名为《Moment in Peking》,《京华烟云》是他转译为中文后的书名,也有译本将这本书译为《瞬息京华》,1939年发布首版英文版。

《京华烟云》讲述了北平曾、姚、牛三大家族从1901年义和团运动到抗日战争三十多年间的悲欢离合和恩怨情仇,并在其中安插了袁世凯篡国、张勋复辟、直奉大战、军阀割据、五四运动、三一八惨案、“语丝派”与“现代评论派”笔战、青年“左倾”、二战爆发,全景式展现了现代中国社会风云变幻的历史风貌。 1975年,林语堂凭借《京华烟云》荣获诺贝尔文学奖提名。

小说共三部。第一部《道家女儿》,写1900年到1909年。八国联军入侵的风声日紧,京城拥有百万资产的富商又是道家信徒的姚思安举家离京南下时,在兵荒马乱之中,姚家十岁的姑娘姚木兰同家人失散,后由京官曾文朴接到家中。木兰与曾家三儿子新亚被看做天赐的良缘。几年后,姚木兰长成美丽过人、心灵手巧的少女。这时接二连三的人世波澜打破了这两家宁静的生活。奋发有为的青年孔立夫走进姚家生活的圈子,也走进姚木兰的心灵。木兰与新亚结婚,这样,道家的女儿成了儒家的媳妇,而木兰心里爱的却是孔立夫。

第二部《庭院悲剧》,叙述牛家恶势力的作威作福及衰败崩溃过程,之后,笔触又回到姚家庭院,展现一幕幕悲剧:姚家长子迪人身亡,迪人的母亲得了怪病久治不愈,姚木兰舅父冯泽安女儿冯红玉投湖自尽,姚思安自认为对家庭的职责已尽,削发改装,走出庭院,外出云游。宣布十年后回来。

第三部《秋季歌声》,描写了五四运动前夕到日本侵略军占领京、沪、杭之后二十年间姚曾两家的生活。随着时光的流逝,曾、姚两家的第三代逐渐长大。日本帝国主义的侵略给中国人民带来了深重的灾难。木兰一家远离杭州西行。沿途都是逃难的人群。木兰在西行途中收留了三个孤儿和一个刚出生的婴儿,她感到自己虽已到了生命的秋季,但下一代却处于春季,“在晚秋的落叶之歌里含着青春的催眠曲”。小说在“秋季歌声”中结束。

故事发生于1920到1940年代。主角方鸿渐是个从中国南方乡绅家庭走出的青年人,迫于家庭压力与同乡周家女子訂亲。但在其上大学期间,周氏患病早亡。後來他出国求学。

方在欧洲游学期间,不理学业。为了给家人一个交代,方于毕业前购买了虚构的「克莱登大学」博士学位证书,并随海外学成的留学生回国。在船上与留学生鲍小姐相识并热恋,但被鲍小姐欺骗感情;同时也遇见了同船留学归国的大学同学苏文纨。

抗战开始,方家逃难至上海的租界。方在赵辛楣的引荐下,与赵辛楣、孙柔嘉、顾尔谦、李梅亭几人同赴位于内地的三闾大学任教。由于方鸿渐性格等方面的弱点,陷入了复杂的人际纠纷当中;后与孙柔嘉订婚,并离开三闾大学回到上海。在赵辛楣的帮助下,方鸿渐在一家报馆任职,与孙柔嘉结婚。

婚后,方鸿渐夫妇与方家、孙柔嘉姑母家的矛盾暴露并激化。方鸿渐辞职并与孙柔嘉吵翻,逐渐失去了对生活的希望。

《围城》是钱钟书所著的长篇小说。第一版于1947年由上海晨光出版公司出版。故事主要写抗战初期知识分子的群相。《围城》是中国现代文学史上一部风格独特的讽刺小说。被誉为“新儒林外史”。

从印度洋上驶来的法国邮船白拉日隆子爵号在上海靠了岸。小说的主人公方鸿渐一踏上阔别四年的故土,就接二连三地陷入了“ 围城 ”。

方鸿渐旅 欧回国,正是一九三七年夏天。小说以他的生活道路为主线,反映了那个时代某些知识分子(主要是部分欧美留学生、大学教授等等)生活和心理的变迁沉浮。他们 不属于那个时代先进的知识分子行列,当抗战烽烟燃烧起来的时候,他们大都置身于这场伟大斗争的风暴之外,先在十里洋场的上海,继在湖南一个僻远的乡镇,围 绕着生活、职业和婚姻恋爱等问题,进行着一场场勾心斗角的倾轧和角逐。这也是场战争,虽然不见硝烟,却处处闪现着旧社会你抢我夺的刀光剑影,腾跃着情场、 名利场上的厮杀和火拼;虽然没有肉体的伤亡,却时时看得到灰色的生活是怎样蚕食着人们的年华和生命,那恶浊的空气又是怎样腐化着人们的操守和灵魂。自然, 这里也有真诚的友谊,善良的愿望;但这些在那个强大的旧社会壁垒面前,是显得多么软弱和无力。在那随处都可以陷入“鸟笼”或“围城”的人生道路上,哪里是 这些还没有消磨尽人生锐气的知识分子的出路呢?这是这部深刻的现实主义小说留给人们深思的一个严肃问题。

长篇小说《围城》共分九章,大体可以划做四个单元。由第一章至第四章是第一个单元,写方鸿渐在上海和家乡(江南某县)的生活情景,以写上海为主。在这个单元中,方鸿渐和苏文纨的 “爱情”纠葛占了重要的分量。苏文纨的倾心相与和方鸿渐的另有所欢,使他们演出了不少半真半假、女真男假的滑稽戏。暴露了苏文纨官宦小姐矜持自负、自作多 情、因而落得空对镜花水月的尴尬相,也暴露了方鸿渐纨绔子弟优柔寡断、不更世事而又玩世不恭的浮华相。围绕着他们,作者还写了十里洋场社交生活的各种人物,在美国人花旗洋行里做买办、喜欢人们唤他jimmy的张吉民,外表时髦、骨子里守旧的董斜川,“对雌雄性别,最有研究”的青年哲学家褚慎明,满肚子不老实、自我标榜是“新古典主义”的诗人曹元朗,以及暗中把方鸿渐当做情敌、枉费了心思的赵辛楣,甚至还有生得漂亮、头脑乖巧的唐晓芙等等,他们都在作者笔下显示了各自的性格和色相。他们宴饮会客、谈诗论文以及各种应酬交际是那样的内心空虚、百无聊赖以及庸俗不堪,这种生活不会培植健康的爱情,更不会培植健康的理想,本身就是一个有待冲破的“围城”。

第五章可以算作第二个单元,是“过渡性”或“衔接性”的。在这个单元中,在个人生活上分别吃了败仗的方鸿渐和赵辛楣,从“爱情”牢笼中冲了出来,他们由假想的情敌变为真正的挚友,共同到湖南平成三闾大学谋事。作者在这一单元里,还为下一单元的闹剧准备了新角色:未来三闾大学的训导长李梅亭,副教授顾尔谦和青年助教孙柔嘉。他们和方、赵结伴由沪启航南下,组成了一个临时的“小社会”。发生在这个“小社会”里的种种矛盾困扰和嬉戏调侃,以及沿途的所见所闻,构成了小说所描绘的现实主义画面的十分精彩的一部分。

第六、七章是第三个单元,主要描写三闾大学里的明争暗斗。我们这里所选的第六章是这个单元之中的重场戏。上自校长、 训导长、各系主任,下至职员、学生、甚至还有家属,都卷入了一场令人头晕目眩的人事纠纷。职业上的排挤,情场上的竞争,堂而皇之的例行公事,见不得人的谣 诼诽谤、阴谋诡计,一时间三闾大学成了竞相逐鹿的舞台。一些学者文士粉墨登场,他们之中有李梅亭那样满口仁义道德、满腹男盗女娼的半旧遗老,也有韩学愈那样外形木讷、内心龌龊、伪造学历、招摇撞骗的假洋博士;有高松年那样道貌岸然、老奸巨猾、口称维护教育尊严、其实却是酒色之徒的伪君子,也有汪处厚那样依附官僚、谋取职位、意在结党自固、终于自蹈覆辙的阿木林;有陆子潇、顾尔谦那样一心攀龙附凤、专事吹拍、浅薄猥琐的势利小人,也有范懿、汪太太那样虽然混迹学府、却只在情场上显露头角、推波助澜的名门女士。总之,活跃在这“新儒林”里的各色人等,虽然用不着再把八股文当做敲门砖,却都扯起一面自认为是最漂亮的旗帜,将真面目掩盖起来,施出周身解数去追求新的晋身之阶,仿佛自然界的动物蒙上保护色,追求自身的发展一样。自然,他们之中也还有没耗尽两肩正气的某些较好的人物,如虽则荒唐、孟浪,到底还有一些责任感的:方鸿渐、赵辛楣,娇弱深沉、很有心计的孙柔嘉等等。这些人物,或像方鸿渐,不失为“可造之才”,或像赵辛楣,终竟有一技之长;或像孙柔嘉,是思虑周密、深藏韬略的女中强者──他们在好的社会里,完全有可能发展为出类拔萃的人才;但在那些乌烟瘴气的环境里,由于缺乏明确的人生目标,倒像十九世纪俄罗斯文学中的“多余人”那样,让社会的惰力抵消掉了他们的聪明才智。

第八、九章是第四个单元。方鸿渐和孙柔嘉在返回上海途中结了婚。这对双方来说,都不能算做令人激动的结合,加以失业造成的对于前途的焦虑,使他们婚后不断发生争吵。这种争吵在返沪途中还较为单纯,定居上海后,由于双方家庭和亲族的介入,矛盾更复杂了;在婆媳、翁婿、妯娌、 亲朋、乃至主仆之间,一度曾发生了一系列龃龉和纠纷。最后,方、孙的矛盾终因前者辞去报馆资料室主任而面临再次失业时激化了。方鸿渐刚刚建立起来的新家解 体,他再次冲出一个“围城”,又来到一个“围城”的入口──他打算投奔在重庆当官的赵辛楣谋取职业,这肯定也是一条前途未卜的坎坷不平的道路。小说在一阵 老式自鸣钟的“当、当……”声中结束。像过去一切杰出的现实主义作品一样,它没有提供什么关于社会和人生出路的明确结论,但他描写的生活本身,“深于一切语言,一切啼笑”。

(节选自郭志刚《谈钱钟书的〈围城〉》, 《小说鉴赏文库·中国现代卷》,陕西人民出版社1986年版)

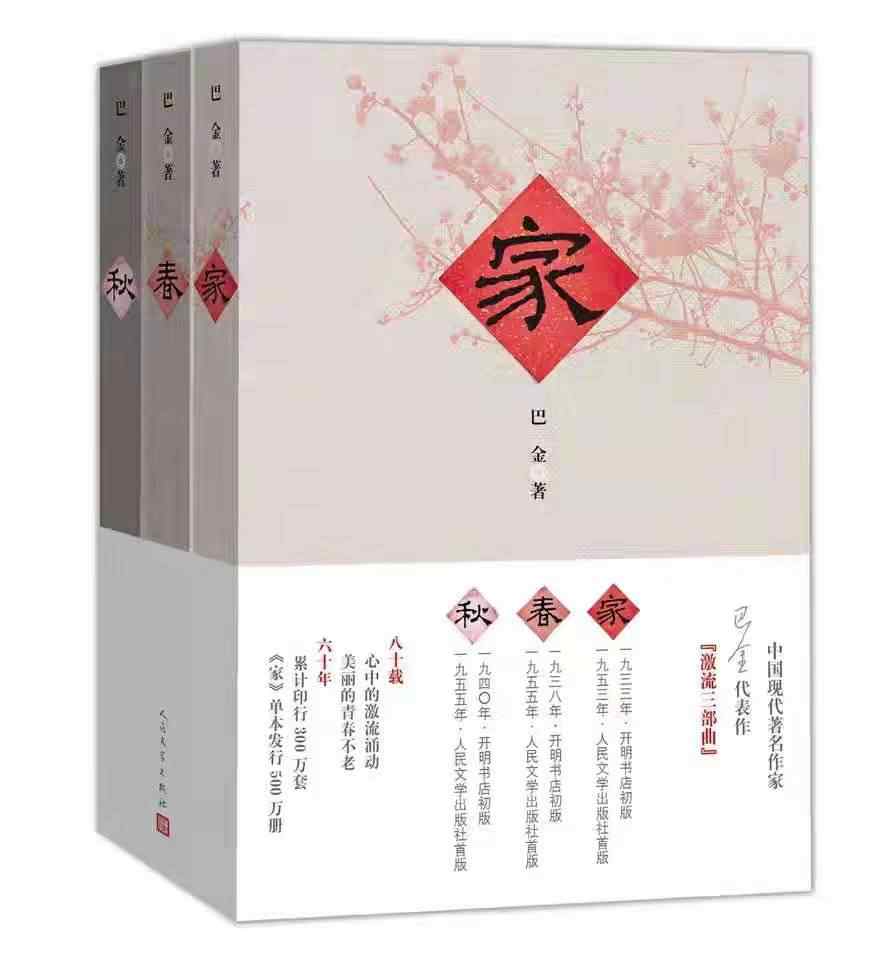

《激流三部曲》作者巴金,包括《家》、《春》、《秋》,以成都为背景,描写了1919年至1924年中国历史处在转折时期这一风起云涌的动荡时代中,封建大家庭高家四代人的生活。记述了一个封建大家庭走向分化与衰落,以及青年一代冲破封建宗法束缚,走向新生活的过程,描绘出封建宗法制度的崩溃和革命潮流在青年一代中掀起的改变旧生活的伟大力量。《激流三部曲》是巴金呼吁自由、民主、尊重人格、人性解放的最鲜明的一面旗帜。在中国现代文学史上占据着重要的地位和起着巨大的作用。

激流三部曲第一部《家》,是作者的代表作,在我国现代文学史上占有极其重要的地位。1933年5月,首次于上海开明书店出版。《家》中描写了高氏三兄弟的恋爱故事,其中高觉慧与婢女鸣凤构成了第一个悲剧事件;高觉新与钱梅芬及瑞珏构成了另两个悲剧事件。她们的不幸都与高老太爷直接间接地相联系着。作品在描写青年一代爱情悲剧的同时,揭示了造成这种悲剧的根源——封建大家庭的必然的衰落过程:高觉慧在“五四”新思潮的影响下,积极参加学生运动,创办杂志,对家中在道德礼法掩盖下的种种腐败现象十分厌恶,他的祖父高老太爷是家中的专制魔王,一手包办儿孙的婚姻,造成了梅芬、鸣凤、瑞珏、觉新等人的悲剧,觉慧不满大哥觉新的“作揖主义”,积极支持二哥觉民抗婚。最后,当这个封建大家庭的象征高老太爷死去时,觉慧毅然离家出走,奔向新的生活。

激流三部曲第二部《春》,1938年3月上海开明书店初版。主要情节是,高克明要把女儿淑英嫁给轻浮浪荡的陈公子,周伯涛要把女儿蕙嫁给品行恶劣的郑某。尽管她们都对自己的婚事不满,但生性懦弱的蕙逆来顺受,对她充满同情爱慕的觉新又不敢帮她摆脱困境,她只得按照父命出嫁,最后含恨死去。蕙的死教育了高家的年轻人,在觉民、琴等人的鼓舞帮助下,淑英终于逃到上海,重获新生,迎来了自己生命中自由、美好、绚丽的春天。

激流三部曲第三部《秋》,上海开明书店1940年7月初版。作品《秋》的从封建家族后继人的堕落上以及从封建观念受毒最深的懦弱者的反抗上,描写了封建大家庭高家的最后衰败。主要情节是:经过一系列事变之后,克明和觉新虽然还想维持高家的门面,但它已经到了千疮百孔、无法挽救的地步。克明的儿子不争气,克安、克定公开纳妾宿娼,克定的女儿淑贞不堪父母逼迫而自杀。克明死后,克安、克定闹着分家,最后将高公馆卖掉,各家搬出另觅住处,高家彻底崩溃。