漢德百科全書 | 汉德百科全书

历史

公元前 500 - 0

Ding mit den Lack und Wolkendesign

西汉 高25厘米,两耳间距28厘米 1972年长沙马王堆一号汉墓出土 盛食器。旋木胎,胎厚,体形稳重,有盖。盖与鼎身作子母口扣合。盖作球面形,上三个橙色环形纽。器身口微弇,鼓腹,底略呈圜形,有一对直耳,三兽蹄形足。鼎外髹[xiū]黑漆,内髹红漆。盖面中心绘一变形龙纹,龙纹周围用朱、灰绿二色漆绘S形卷云纹、涡纹,卷云纹间隙绘有变形鸟纹,盖边沿朱漆绘宽、细弦纹各一道;器身两耳均在黑漆地上用朱漆绘勾云纹,口沿外侧在两朱色弦纹之间用朱漆绘一道竖条纹间饰小锯齿纹组成的图案9组,腹上部在宽、窄两道朱色弦纹之间朱漆绘一道菱形、水波纹组成的几何纹装饰带,腹下部亦在宽、细两道朱色弦纹之间用朱、灰绿二色漆绘几何云纹、涡纹,云纹间隙绘有变形鸟纹;足部用朱漆绘兽面纹。鼎底部朱书"二斗"两字,经实测其容量为4.3升。底部和盖内有戳印。器腹内留有明显的旋削痕迹。器底光素无纹。 令人惊奇的是当考古工作者在清理一号墓云纹漆鼎时,竟然发现此鼎内盛放有汤和莲藕片,并且浸泡在汤中二千一百多年的莲藕片仍清晰可辨。

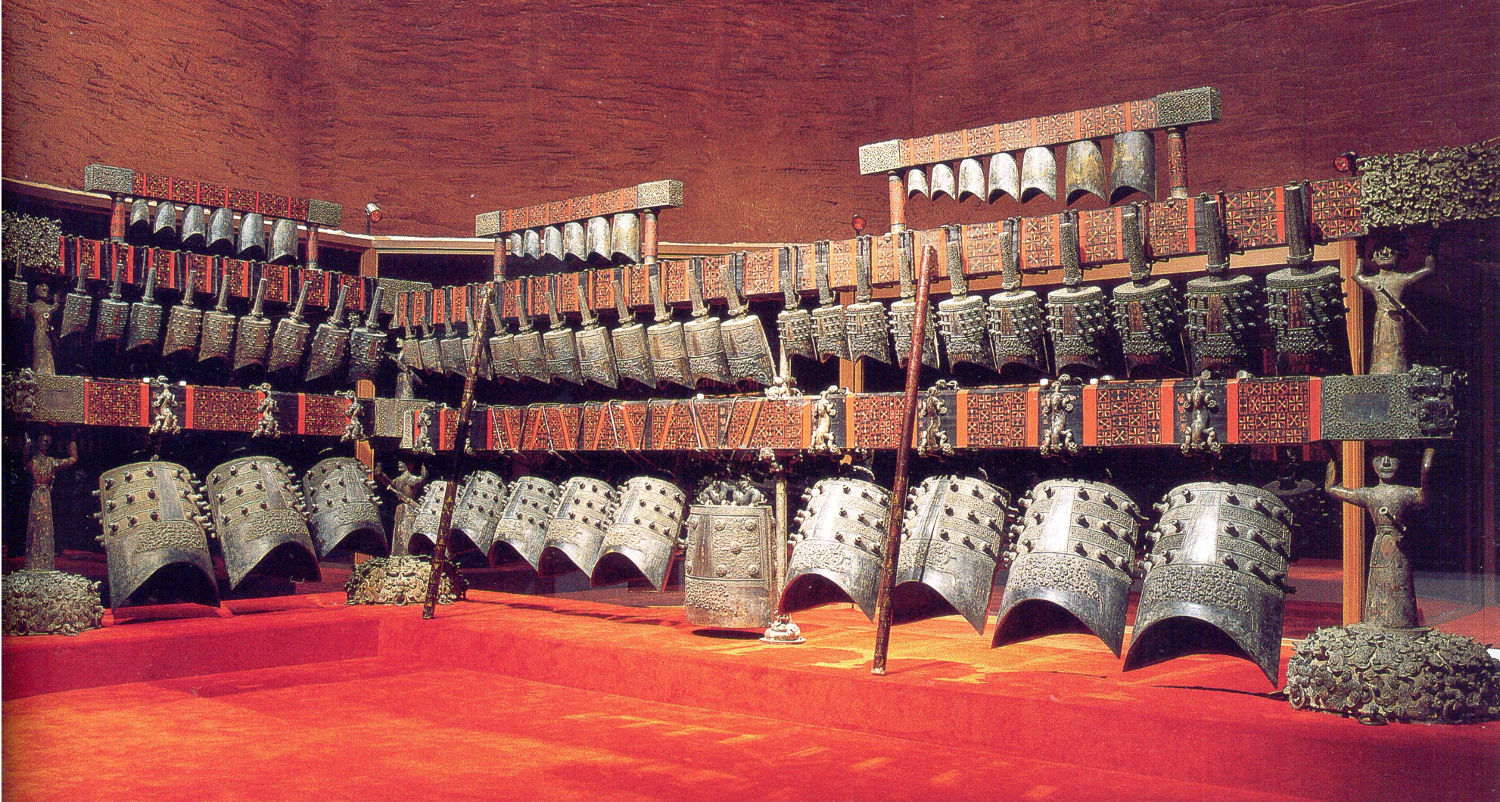

Grab des Markgrafen Yi von Zeng

曾侯乙墓是战国早期曾侯乙的一座墓葬,位于湖北随州城西两公里的擂鼓墩东团坡上。曾侯乙墓呈“卜”字形,墓坑开凿于红砾岩中,为多边形岩坑竖穴木椁墓。无墓道,南北向,墓坑南北长16.5米,东西宽21米,深13米,面积为220平方米。 此曾国与史书中的姬姓随国一国两名,始祖为赫赫有名的周朝开国大将军南宫适(括)。曾国是西周初期周天子分封镇守南方的重要邦国。 墓中随葬以九鼎八簋(guǐ,音轨)和编钟、编磐为主的礼乐器,遵守了周代诸侯的身份,九鼎八簋应为天子使用,诸侯应使用七鼎六簋,反映出先秦社会严格的礼乐制度在后期已经出现裂缝,以及人们对天地、神明和祖先的敬畏。十二律俱全的64件青铜双音编钟(不包括楚王所送镈钟)、玲珑剔透的尊盘和完整地书写二十八宿(xiù,音秀)名称的衣箱等,体现了先秦时期中国在艺术、技术、天文等方面的极高成就。其中出土的曾侯乙编钟是迄今发现的最完整最大的一套青铜编钟。

Bianzhong des Markgrafen Yi von Zeng

战国曾侯乙编钟是战国早期曾国国君的一套大型礼乐重器,国家一级文物,1978年在湖北随县(今随州)擂鼓墩曾侯乙墓出土,现藏于湖北省博物馆,为该馆“镇馆之宝”。战国曾侯乙编钟的出土改写了世界音乐史,是中国迄今发现数量最多、保存最好、音律最全、气势最宏伟的一套编钟,代表了中国先秦礼乐文明与青铜器铸造技术的最高成就,在考古学、历史学、音乐学、科技史学等多个领域产生了巨大的影响。

Die streitenden Reiche

战国时代(前5世纪~前221年),亦称战国时期,简称战国。关于战国的起始年份,共有7种说法,一般有周敬王四十四年(前476)、周定王十六年(前453年)或周威烈王二十三年(前403年)这三种说法为较多人接受。而战国时代结束于秦始皇二十六年(前221年)秦统一中原。后世史家划分东周前半为春秋时代及后半为战国时代,东周在周赧王五十九(前256年)已被秦国所灭亡,所以东周不完全包括战国时代。战国时期各诸侯国混战不休,故后世称之为“战国”,“战国”一名取自于西汉刘向所编注的《战国策》。

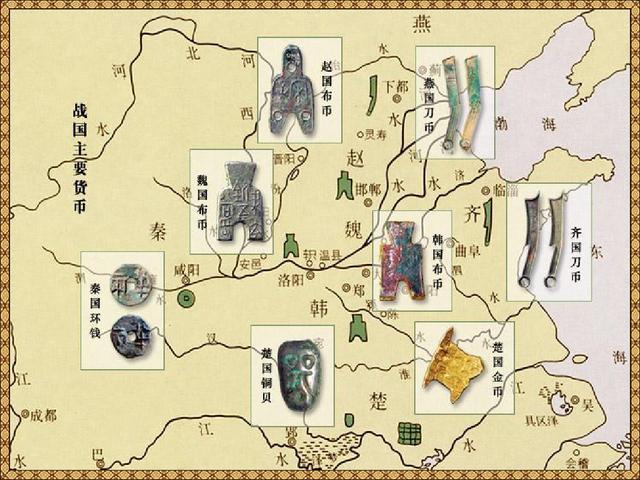

Hauptwährung der Zeit der Streitenden Reiche

公元前770年-公元前221年 770 V. CHR. - 221 V. CHR. 春秋战国钱币基本有布币体系、刀币体系、圆钱体系、楚币体系。

Große Mauer von Qin während der Zeit der Streitenden Reiche

秦始皇三十三年(公元前214年)遣大将蒙恬北逐匈奴,筑长城万余里,以防匈奴南进,史称秦长城。 秦长城实际是在原先战国时期秦长城,赵长城,燕长城三国长城的基础上修建。 西起临洮(今甘肃岷县)、东至辽东 (今辽宁省的东部和南部及吉林省的东南部地区)共筑万余里,故史称:“万里长城”。

Zhang Qian

张骞(约前164年~前114年),字子文,汉中郡城固县(今陕西省城固县)人,汉代杰出的外交家、旅行家、探险家,丝绸之路的开拓者。 西汉建元二年(前139年),张骞奉汉武帝之命,由长安出发,甘父做为向导,率领一百多人出使西域,打通了汉朝通往西域的南北道路,即赫赫有名的“丝绸之路”,汉武帝以军功封其为博望侯。张骞先后两次出使西域,打开了中国与中亚、西亚、南亚以至通往欧洲的陆路交通,从此中国人通过这条通道向西域和中亚等国出售丝绸、茶叶、漆器和其他产品,同时从欧洲、西亚和中亚引进宝石、玻璃器等产品。 汉武帝元鼎三年(前114年),张骞病逝于长安,归葬汉中故里。

Zhao-Staat

赵国(公元前403年—公元前222年 ),中国春秋战国时期诸侯国,战国七雄之一。是战国后期东方六国最强大的国家,与秦国展开了数十年的争霸。 赵国国君,嬴姓、赵氏。赵氏历经二十余代,传至赵简子赵鞅、赵襄子赵毋恤。赵鞅打破了晋国六卿的格局,赵毋恤力战智、韩、魏的围攻,简襄之烈确立了赵国版图。 前403年,韩、赵、魏正式三家分晋,周威烈王始命赵烈侯赵籍为侯。 国都几经变迁,前497年,赵简子定都晋阳(太原),公元前451年,赵襄子迁都邢(邢台),前423年,赵献侯迁都中牟(鹤壁),前386年,赵敬侯迁都邯郸(邯郸),从此邯郸成为赵国的国都。前355年,赵国在邢地建檀台,修信宫,邢地成了赵国的别都,称信都。 至赵武灵王时,赵国称王,施行胡服骑射,建立起中国历史上第一支成建制的骑兵。 沿阴山修筑赵长城,前296年灭中山国。赵国地处四战之地,西有秦国,南有魏国,东有齐国,东北燕国,北方则是林胡、楼烦、东胡等游牧民族的地域。 前228年,赵国都城邯郸被秦军攻破。赵国大夫们北逃到代,共同拥立赵代王嘉继续抵抗秦军。前222年,秦军攻灭赵代王嘉,赵国灭亡。

Zheng-Guo-Kanal

郑国渠是中国战国时期水利学家郑国,于秦王政元年(前246年)为秦国所筑的河渠。河渠长三百里,位于今日陕西省泾阳县上然村泾出口一带。为纪念韩国工程师郑国而得名。

Zhongshan-Staat

中山国(公元前414年—前296年),姬姓(一说子姓) ,建立者为中山文公,是由白狄所建立的国家,因城(中山城)中有山而得名中山国。国土嵌在燕赵之间。经历了戎狄、鲜虞和中山三个发展阶段,曾长期与晋国等中原国家交战,一度被视为中原国家的心腹大患,经历了邢侯搏戎、晋侯抗鲜虞的事件。后来,魏国魏文侯派大将乐羊、吴起统帅军队,经过三年苦战,在公元前407年占领了中山国。后来中山桓公复国,国力鼎盛,有战车九千乘。公元前296年,为赵国所灭。

艺术

艺术

历史

历史