Deutsche Enzyklopädie

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Die Hansestadt Wismar liegt an der Ostseeküste Mecklenburg-Vorpommerns am südlichen Ende der durch die Insel Poel geschützten Wismarer Bucht. Sie ist die sechstgrößte Stadt und das größte der 18 Mittelzentren des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Zudem ist Wismar Kreisstadt des Landkreises Nordwestmecklenburg.

Wismar war früh Mitglied des Handelsbundes der Hanse und blühte im Spätmittelalter auf, was noch heute im Stadtbild durch viele gotische Baudenkmale nachvollziehbar ist. Nach dem Dreißigjährigen Krieg kam Wismar 1648 unter die bis zum Jahr 1803 (de jure 1903) dauernde schwedische Herrschaft, woran das jährliche Schwedenfest erinnert. Danach gehörte die Stadt zu Mecklenburg-Schwerin. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Stadt durch mehrere Bombenangriffe getroffen, worunter vor allem das Gotische Viertel mit den Hauptkirchen St. Marien und St. Georgen sowie der Alten Schule litt. Im Jahr 2002 wurden die Altstädte von Wismar und Stralsund als Historische Altstädte Stralsund und Wismar in die UNESCO-Welterbeliste aufgenommen.

Vor allem aufgrund ihrer kulturhistorischen Bedeutung mit wertvollem Stadtbild und dank der Lage an der Ostsee ist Wismar ein beliebtes Tourismusziel, zunehmend auch für Kreuzfahrten. Wirtschaftlich bedeutend sind auch die industrielle Hafen- und Schiffswirtschaft etwa mit den MV Werften, diverse Maschinenbauunternehmen, die Holzverarbeitung und die Solarindustrie. Seit der Gründung 1881 befindet sich in Wismar zudem das Stammhaus der Warenhauskette Karstadt.

Würzburg (bis ins 19. Jahrhundert auch Wirzburg geschrieben; latinisiert Herbipolis), ist eine kreisfreie Stadt in Bayern (Bezirk Unterfranken). Die Stadt ist Sitz der Regierung von Unterfranken und des Landratsamtes Würzburg, wichtiger Schul- und Universitätsstandort sowie (seit 742) Sitz des gleichnamigen Bistums und damit geistlicher Mittelpunkt Mainfrankens.

Mit rund 127.000 Einwohnern ist die Großstadt am Main die siebtgrößte Stadt in Bayern, nach München, Nürnberg, Augsburg, Regensburg, Ingolstadt und Fürth. Im Jahr 2000 lag Würzburg noch an vierter Stelle, aber im Gegensatz zu den meisten größeren Städten Bayerns nahm die Einwohnerzahl seitdem ab. Würzburg ist seit 2018 eines der drei neu geschaffenen Regionalzentren des Freistaates Bayern.[3]

Im Jahr 704 wurde Würzburg erstmals als Befestigungsanlage „Virteburh“[4] urkundlich („in castello Virteburh“) erwähnt.[5] Bereits im Mittelalter war die Stadt ein bedeutendes wirtschaftliches, geistliches und hoheitliches Zentrum. Bis zur Industriellen Revolution blieb die überregionale Bedeutung hoch. Es entstand ein eindrucksvolles Stadtbild, vergleichbar mit herausragenden mitteleuropäischen Altstädten wie Krakau. Dieses wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, insbesondere durch den Bombenangriff am 16. März 1945. Beim Wiederaufbau wurden bedeutende Einzeldenkmäler wie die meisten Kirchen der Altstadt äußerlich rekonstruiert, jedoch nur wenige Bürgerhaus-Ensembles und Traditionsinseln. Die ebenfalls im Krieg teilweise schwer beschädigte und anschließend restaurierte Würzburger Residenz mit Hofgarten und Residenzplatz wurde 1981 in das UNESCO-Weltkulturerbe aufgenommen. Sie war nach dem Aachener Dom und zusammen mit dem Speyerer Dom das dritte deutsche Bauwerk auf der Liste.

Mit der Julius-Maximilians-Universität, die in der Tradition der 1402 gegründeten Hohen Schule zu Würzburg steht und damit die älteste Universität Bayerns ist, zählt die Stadt zu den klassischen deutschen Universitätsstädten. Die Fachhochschule Würzburg-Schweinfurt und die 1797 gegründete Hochschule für Musik Würzburg sind weitere akademische Einrichtungen. 35.600 Studenten (Stand Wintersemester 2017/18) und weitere Hochschulangehörige prägen das städtische Leben.

Die Zeche Zollverein, auch „Eiffelturm des Ruhrgebietes“ genannt, war ein von 1851 bis 1986 aktives Steinkohlebergwerk in Essen. Benannt wurde sie nach dem 1834 gegründeten Deutschen Zollverein. Sie ist heute ein Architektur- und Industriedenkmal. Gemeinsam mit der unmittelbar benachbarten Kokerei Zollverein gehören die Schachtanlagen 12 und 1/2/8 der Zeche seit 2001 zum Welterbe der UNESCO. Zollverein ist Ankerpunkt der Europäischen Route der Industriekultur und Standort verschiedener Kultureinrichtungen sowie der Folkwang Universität der Künste.

Das Hauptgelände der Zeche Zollverein mit den Anlagen Schacht 12 und Schacht 1/2/8 liegt im nordöstlichen Essener Stadtteil Stoppenberg, unmittelbar angrenzend an die Stadtteile Katernberg und Schonnebeck. Es befindet sich zwischen den Straßen Gelsenkirchener Straße, Fritz-Schupp-Allee, Arendahls Wiese und Haldenstraße. Der Haupteingang mit dem bekannten Blick von vorne auf das Doppelbock-Fördergerüst liegt an der Gelsenkirchener Straße. Benachbart zwischen Arendahls Wiese, Köln-Mindener Straße und Großwesterkamp liegt die Kokerei Zollverein. Die drei Anlagen gehören seit 2001 zum Gesamtensemble des Welterbes.

Die Anlage Schacht 3/7/10 liegt in rund einem Kilometer Entfernung östlich davon an der Straße Am Handwerkerpark im Stadtteil Katernberg.

Die Anlage Schacht 4/5/11 befindet sich etwa zwei Kilometer nördlich vom Hauptgelände an der Katernberger Straße im Stadtteil Katernberg. Heute nutzt das Gründungs- und Unternehmenszentrum Triple Z die ehemaligen Zechengebäude.

Die Anlage ♁Schacht 6/9 befand sich rund einen Kilometer südlich vom Hauptgelände zwischen den Straßen Gelsenkirchener Straße, Im Natt und Hallostraße. Sämtliche Gebäude und Anlagen wurden mit der Aufgabe des Südfeldes 1979 abgerissen; heute ist die Fläche von Wald und Neubausiedlungen bedeckt.

Die Halden der Zeche Zollverein befinden sich in den umliegenden Essener Stadtteilen Stoppenberg und Altenessen (Schurenbachhalde) sowie in Gelsenkirchen-Feldmark[1].

Wandel von Industriestruktur zur Industriekultur

Nach der Stilllegung 1986 kaufte das Land Nordrhein-Westfalen der Ruhrkohle AG das Gelände von Schacht XII ab, das bereits zur Stilllegung unter Denkmalschutz stand.[4] Die Gesamtfläche der Zeche Zollverein ist das flächenmäßig größte Denkmal der Stadt Essen.[5] In den folgenden Jahren wurde das Gelände von Schacht XII saniert. Die Bauhütte Zeche Zollverein Schacht XII GmbH beendete im Jahr 1999 ihre Sanierungstätigkeit. Von 1998 bis 2008 waren die dazu gegründete Entwicklungs-Gesellschaft Zollverein mbH (EGZ), die Stiftung Zollverein und die Stiftung Industriedenkmalpflege und Geschichtskultur für den Erhalt und die Nutzung der stillgelegten Anlagen zuständig, seit 2008 sind diese Aufgaben in der Stiftung Zollverein gebündelt. Am 14. Dezember 2001[6] wurden die Schachtanlagen 12 und 1/2/8 sowie die Kokerei Zollverein in die Liste des UNESCO – Kultur- und Naturerbes der Welt aufgenommen.

Die Ernennung zum UNESCO-Welterbe 2001 war der Beginn für den weiteren Ausbau des Geländes: Der Architekt Rem Koolhaas entwickelte mit seinem Rotterdamer Office for Metropolitan Architecture 2001/2002 den Masterplan für die Umgestaltung des Standortes in einen lebendigen Kultur- und Wirtschaftsstandort.

Im Herbst 2003 schrieb die Entwicklungsgesellschaft Zollverein zusammen mit der damaligen Essener Verkehrs-AG einen regionalen Designwettbewerb aus. Gesucht wurde ein entsprechendes „Zollverein-Design“ für die Straßenbahnlinie 107, die von Gelsenkirchen in den Essener Süden fährt und am Zollverein-Gelände hält. Aus den besten zehn von insgesamt 44 Einsendungen wählten die Leser des Magazins Zollverein 31/8 im Januar 2004 in Übereinstimmung mit der Jury den Entwurf des Büros Freiwild Kommunikation.

Im Sommer 2006 wurde der aufwändige Umbau der Kohlenwäsche nach Entwürfen der Arbeitsgemeinschaft OMA/Böll, bestehend aus dem niederländischen Architekturbüro OMA durch Floris Alkemade und dem Essener Architekturbüro Heinrich Böll, nach knapp drei Jahren abgeschlossen. Das Architekturbüro Heinrich Böll sanierte zum Beispiel den repräsentativen Teil des Zechenensembles und übernahm Werkplanung und Ausführung für das SANAA-Gebäude. Das Architekturbüro Böll gilt als eines der einflussreichsten Büros im Bereich der Sanierung industrieller Anlagen im Ruhrgebiet. Heinrich Böll ist der Neffe des gleichnamigen Schriftstellers. Die umgebaute Kohlenwäsche von Schacht 12 beherbergt das Besucherzentrum Ruhr der Route der Industriekultur und das Ruhrmuseum. Die authentisch erhaltenen Anlagen von Zeche und Kokerei sind heute als Denkmalpfad Zollverein erschlossen. Eine neue, gestalterisch an die bestehenden Bandbrücken angelehnte 55 m lange Gangway führt die Besucher auf 24 m Höhe in das Besucherzentrum Ruhr. Auf dem Dach der Kohlenwäsche wurde im Zuge des Umbaus der Erich-Brost-Pavillon errichtet. Hier finden Veranstaltungen jeder Art statt.

Das ehemalige Kesselhaus wurde von Norman Foster für das Red-Dot-Design-Museum umgebaut. Auf dem angrenzenden Gelände von Schacht 1/2/8 ist die ehemalige Waschkaue heute Sitz des choreographischen Zentrums NRW (umgestaltet von Christoph Mäckler Architekten), das ehemalige Maschinenhaus beherbergt den Kunstschacht Zollverein und im ehemaligen Baulager ist seit 1987 die Keramische Werkstatt Margaretenhöhe ansässig. Auf Schacht 3/7/10 befindet sich das Phänomania-Erfahrungsfeld.

Die ehemalige Kokerei beherbergt Ausstellungsräume für Gegenwartskunst. Als Dauerausstellung wird die begehbare Rauminstallation Palace of Projects von Ilya & Emilia Kabakov gezeigt. Vom 26. August bis 3. Dezember 2006 war in der Kohlenwäsche die ENTRY2006–Wie werden wir morgen leben zu sehen. In einer großen Ausstellung wurden 300 Objekte von Designern und Architekten aus 20 Ländern gezeigt.

Im Juni 2006 wurde der Bau des Zollverein-Kubus nach Entwürfen des japanischen Architektenbüros SANAA abgeschlossen. Obwohl er nicht auf dem ursprünglichen Zechengelände, sondern an dessen Eingang steht, wird er zum Gesamtensemble gezählt.

Zollverein-Park

Um die Zeche und die angrenzende Kokerei für die Bevölkerung und Touristen zugänglich zu machen, wurde Ende 2012 der von der Planergruppe Oberhausen in Zusammenarbeit mit F1rstdesign, LichtKunstLicht AG und Observatorium entworfene Zollverein Park fertiggestellt.[10] Das Konzept basiert auf dem Anspruch, vorhandene Strukturen behutsam in die Neugestaltung mit einfließen zu lassen und die Geschichte des Ortes zu berücksichtigen. So wurden neue Wege, Plätze und Pavillons angelegt sowie Installationen und ein Beleuchtungskonzept entworfen. Die Pflege der Vegetation steht weiterhin im Vordergrund.

Financial

Financial

***Global Financial Center

***Global Financial Center

History

History

M 1500 - 2000 AD

M 1500 - 2000 AD

History

History

N 2000 - 2100 AD

N 2000 - 2100 AD

History

History

J 0 - 500 AD

J 0 - 500 AD

History

History

K 500 - 1000 AD

K 500 - 1000 AD

History

History

L 1000 - 1500 AD

L 1000 - 1500 AD

Switzerland

Switzerland

Zurich

Zurich

Silk road

Silk road

Vacation and Travel

Vacation and Travel

Cities founded by the Romans

Cities founded by the Romans

Zürich (zürichdeutsch Züri [ˈt͡sʏrɪ],[4] französisch Zurich [zyʁik], italienisch Zurigo [dzuˈriːɡo], rätoromanisch  Turitg?/i [tuˈritɕ]) ist eine Stadt, politische Gemeinde sowie Hauptort des gleichnamigen Kantons Zürich.

Turitg?/i [tuˈritɕ]) ist eine Stadt, politische Gemeinde sowie Hauptort des gleichnamigen Kantons Zürich.

Die Stadt Zürich ist mit 402'762 Einwohnern (Stand 31. Dezember 2016)[5] die grösste Stadt der Schweiz und weist eine Bevölkerungsdichte von 4384 Einwohnern pro Quadratkilometer auf. Die Stadt Zürich gibt die Wohnbevölkerung nach dem wirtschaftlichen Wohnsitzbegriff (umfasst unter anderem auch Wochenaufenthalter, Asylsuchende, Flüchtlinge mit vorläufiger Aufnahme) mit 425'795 Personen per Mai 2018 an.[6] Mit 32,1 Prozent (31. Dezember 2016)[7] weist Zürich einen überdurchschnittlich hohen Ausländeranteil (registrierte Bevölkerung ohne Schweizer Bürgerrecht) auf. Das Umland ist dicht besiedelt, so dass in der Agglomeration Zürich etwa 1,3 Millionen[8] und in der Metropolitanregion Zürich etwa 1,83 Millionen Menschen leben.[9] Der Bezirk Zürich ist mit dem Stadtgebiet identisch.

Die Stadt liegt im östlichen Schweizer Mittelland, an der Limmat am Ausfluss des Zürichsees. Ihre Einwohner werden Zürcher genannt (bzw. Stadtzürcher zur Differenzierung von den übrigen Einwohnern des Kantons).

Das aus dem römischen Stützpunkt Turicum entstandene Zürich wurde 1262 freie Reichsstadt und 1351 Mitglied der Eidgenossenschaft. Die Stadt des Reformators Huldrych Zwingli erlebte im Industriezeitalter ihren Aufstieg zur heutigen Wirtschaftsmetropole der Schweiz. 2014 wurde Zürich der Ehrentitel „Reformationsstadt Europas“ durch die Gemeinschaft Evangelischer Kirchen in Europa verliehen.[10]

Mit ihrem Hauptbahnhof, dem grössten Bahnhof der Schweiz, und dem Flughafen ist die Stadt Zürich ein kontinentaler Verkehrsknotenpunkt. Dank der ansässigen Grossbanken (u. a. UBS und Credit Suisse) und Versicherungen (Zurich Insurance Group und Swiss Re) ist sie ein internationaler Finanzplatz und der grösste Finanzplatz der Schweiz, gefolgt von Genf und Lugano. Daneben beherbergt die Stadt mit der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich und der Universität Zürich die zwei grössten universitären Hochschulen der Schweiz. Trotz der vergleichsweise geringen Einwohnerzahl wird Zürich zu den Weltstädten gezählt. Zürich ist das wichtigste Zentrum der Schweizer Medien- und Kreativbranche.[11] Mit seiner Lage am Zürichsee, seiner gut erhaltenen mittelalterlichen Altstadt und einem vielseitigen Kulturangebot und Nachtleben ist es zudem ein Zentrum des Tourismus.

Seit Jahren wird Zürich neben Genf als eine der Städte mit der weltweit höchsten Lebensqualität[12][13] und zugleich mit den höchsten Lebenshaltungskosten[14][15][16] weltweit gelistet.

Architecture

Architecture

Baroque / Rococo architecture

Baroque / Rococo architecture

History

History

L 1000 - 1500 AD

L 1000 - 1500 AD

Switzerland

Switzerland

Bern

Bern

Vacation and Travel

Vacation and Travel

World Heritage

World Heritage

Die Zytglogge („Zeitglocke“; berndeutsche Aussprache [ˈtsi(t)ˌklɔkə]; auch Zeitglockenturm) ist ein aus dem Mittelalter stammender Uhrturm mit astronomischer Uhr und Glockenspiel in der Stadt Bern in der Schweiz.

Der mehrmals aufgestockte Wehrturm wurde als westlicher Abschluss der Hauptgasse der 1191 gegründeten Stadt Bern zwischen 1218 und 1220 erbaut.[1] Mit jeder Stadterweiterung, die wegen der Lage der Berner Altstadt in der Aareschlaufe nur nach Westen erfolgen konnte, rückte der Turm mehr ins Stadtzentrum, verlor seine Funktion als Wehrturm und wurde danach anders genutzt. Vor dem grossen Stadtbrand 1405 diente er als Gefängnis. Danach wurde er als Uhrturm – Zytgloggeturm oder kurz Zytglogge – aus Berner Sandstein neu errichtet.[1] Seine Turmuhr mit Schlagwerk gab die für die ganze Stadt verbindliche Zeit an. Vom Turm aus wurden die Wegstunden gemessen. 1530 erhielt der quaderförmige Turm seine hochragende Gestalt und eine neue Uhr.[2] Im Tordurchgang werden die Erlasse und Verordnungen angeschlagen und seit dem 18. Jahrhundert die Längenmasse zur öffentlichen Kontrolle angebracht. Mit den spätbarocken Umbauten von 1770/71 wurde er völlig in seine Umgebung integriert.

Der Zytgloggenturm beherbergt eine der ältesten Turmuhren der Schweiz. Ihr Uhrwerk besteht aus fünf kombinierten, in einem gemeinsamen Gehäuse untergebrachten Werken: Das Gehwerk, zwei Schlagwerke und zwei Werke für Figurenspiele. Von der Stundenachse des Gehwerks aus werden die Zeiger über den beiden grossen oberen 12-Stunden-Zifferblättern und die Astrolabiumsuhr angetrieben.

Eins der beiden Schlagwerke setzt den Stundenschläger in der Turmspitze in Bewegung. Das andere bewirkt die Viertelstundenschläge, die ebenfalls in der Turmspitze erfolgen.

Die Figurenspiele befinden sich im Spielerker unter der östlichen grossen 12-Stunden-Anzeige rechts neben der Astrolabiumsuhr.

Die Astrolabiumsuhr stammt in ihren Grundzügen aus den Jahren 1405/06. Himmel und Horizont sind in stereographischer Projektion aus dem Nordpol des Himmels abgebildet. Es gilt noch das Geozentrische Weltbild, nach dem die Gestirne die Erde umkreisen. Die drehenden Teile bilden den täglichen scheinbaren Umlauf der Sterne, der Sonne und des Mondes ab.

Ein Sonnensymbol ist auf einem grossen Zeiger verschieblich befestigt, dessen äusseres Ende mit einer Hand über der äusseren 2-mal-12-Stunden-Skala die Tageszeit anzeigt. Das Symbol zeigt über dem Horizont den täglichen Lauf der Sonne zwischen Auf- und Untergang an. Es gleitet auch auf dem exzentrischen Ring, der den mit den Tierkreiszeichen skalierten Ekliptikkreis darstellt. Dieser Ring dreht sich täglich ein wenig schneller (ein Umlauf in einem Sterntag, gleich etwa 23 Stunden und 56 Minuten) als der Sonnen/Stunden-Zeiger um die Uhrenmitte. Durch diesen kleinen Unterschied gleitet das Sonnensymbol einmal im Jahr um den Tierkreis herum. Mit dem momentanen Platz der Sonne im Tierkreis wird das Jahresdatum grob angezeigt. Zusammen mit dem exzentrischen Tierkreisring dreht sich ein diesen umfassender zentrischer Ring, auf dessen Skala der Sonnen/Stunden-Zeiger Monat und Tag des Monats genau anzeigt. Da das Sonnensymbol auch auf dem Sonnen/Stunden-Zeiger radial verschoben wird, bewegt es sich im Sommer auf einem hohen, im Winter auf einen tiefen Tagesbogen. Der exzentrische Tierkreis schiebt es an der Stelle mit dem grössten Abstand von der Uhrenachse (Tierkreiszeichen Zwillinge und Krebs) ganz nach aussen. Im Winter (Tierkreiszeichen Schütze und Steinbock) befindet es sich ganz innen. Das zweidimensional bewegte Sonnensymbol zeigt über dem darunterliegenden Teil des Zifferblatts zusätzlich die momentane der übers Jahr ungleich langen Temporalen Stunden an.

Auf einem weiteren zentrischen Zeiger befindet sich eine Mondkugel. Dieser Zeiger bleibt täglich etwa 48 Minuten hinter dem Sonnenzeiger zurück, womit er die Sonne nach etwa 29½ Tagen wieder trifft. Die Mondkugel dreht sich um ihren Zeigerstab, sodass sie dem Betrachter beim Treffen mit der Sonne (Neumond) ihre dunkle Hälfte zeigt. Wenn beide Symbole in Opposition zueinander stehen (Vollmond), ist die goldene Hälfte der Mondkugel im Blickfeld. Die Mondkugel wird mit Hilfe des Ekliptikkreises ebenfalls auf ihrem Zeiger verschoben, womit die hohe Mondbahn im Winter und die tiefe Mondbahn im Sommer nachgebildet wird. Am oberen Rand der astrolabischen Anzeigen erscheint in einem Fenster der Name des Wochentags. Das Untersetzungsgetriebe von der zentralen Stundenachse aus befindet sich dahinter noch im Inneren des Turms. Die beiden Getriebe für den Antrieb des Tierkreises und des Mondzeigers befinden sich aussen am Sonnen/Stunden-Zeiger, der von der zentralen Stundenachse angetrieben wird. Jedes geht von einem Ritzel aus, das je von einem exzentrisch an ihm befestigten Gewicht daran gehindert wird, sich beim Umlauf mit dem Sonnenzeiger zu drehen. Die Ritzel laufen als Planetenräder um. Da sie sich dabei nicht drehen, machen sie je eine Revolutions-Bewegung.

Knapp vier Minuten vor der vollen Stunde kräht ein Hahn und ein in einer Nische sitzender Narr schellt an zwei über ihm hängenden Glocken, und danach bewegt sich ein Umzug bewaffneter Bären aus dem Turm heraus und verschwindet wieder darin. Darauf kräht der Hahn zum zweiten Mal und hebt die Flügel. Der bärtige Chronos, Gott der Zeit, dreht eine Sanduhr, hebt sein Zepter zum Kommando des Stundenschlags und zählt die Schläge, die der Hans von Thann genannte vergoldete Ritter im Turmhelm mit einem Hammer im Takt an die grosse Glocke schlägt, während ein stehender Löwe sein Haupt dreht, als höre er zu. Sobald die Stundenglocke verstummt ist, kräht der Hahn zum dritten Mal und verkündet den Anfang der neuen Stunde.

Das heutige Uhrwerk und die Glockenschläge stammen aus dem Jahr 1530 und wurden von Kaspar Brunner, einem Schweizer Schmied mit vermutlich deutscher Herkunft, erschaffen. Der ursprüngliche Gangregler mit Balkenwaag (Foliot) wurde erst etwa 150 Jahre später durch eine Pendel-Hemmung ersetzt.

International cities

International cities

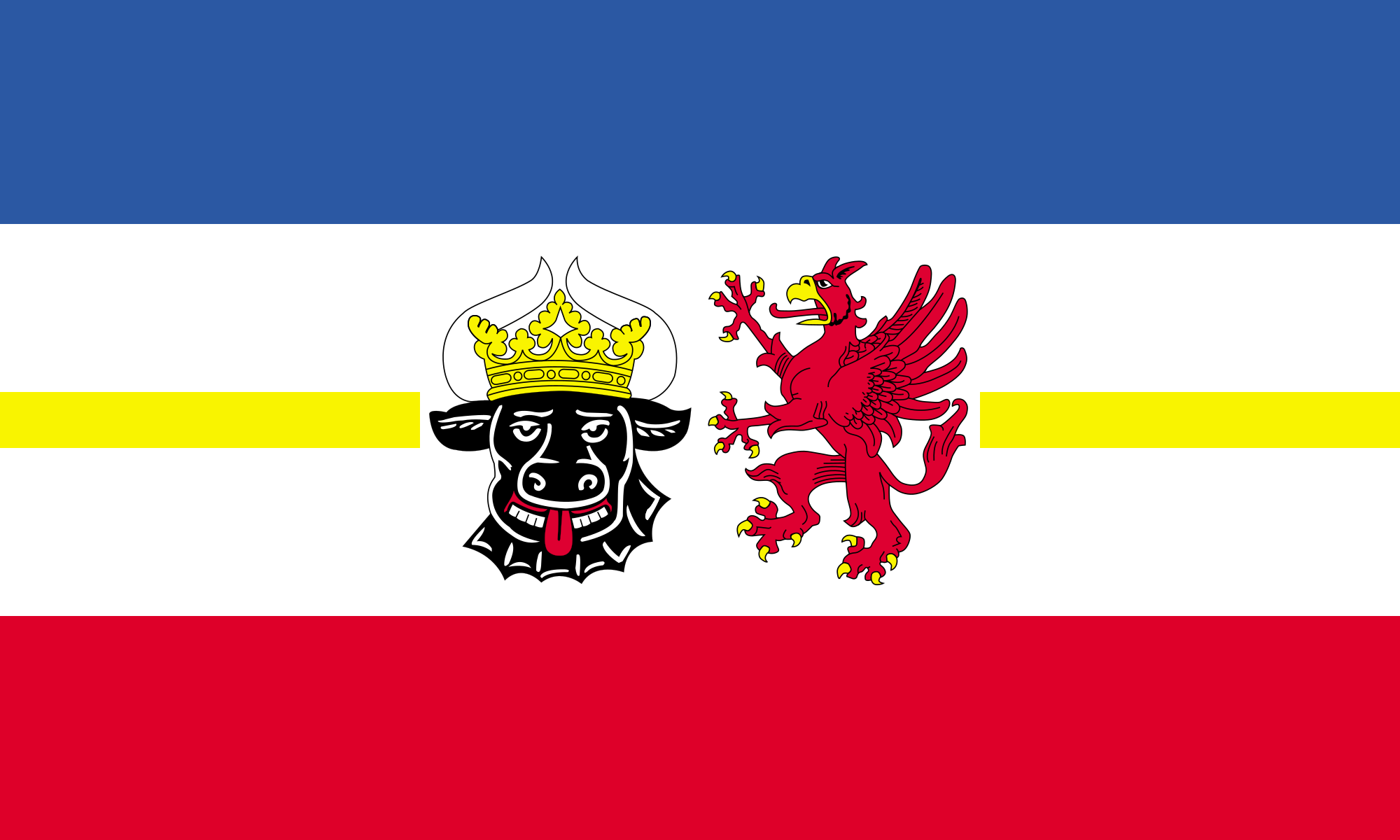

Mecklenburg-Vorpommern

Mecklenburg-Vorpommern

Important port

Important port

Bavaria

Bavaria

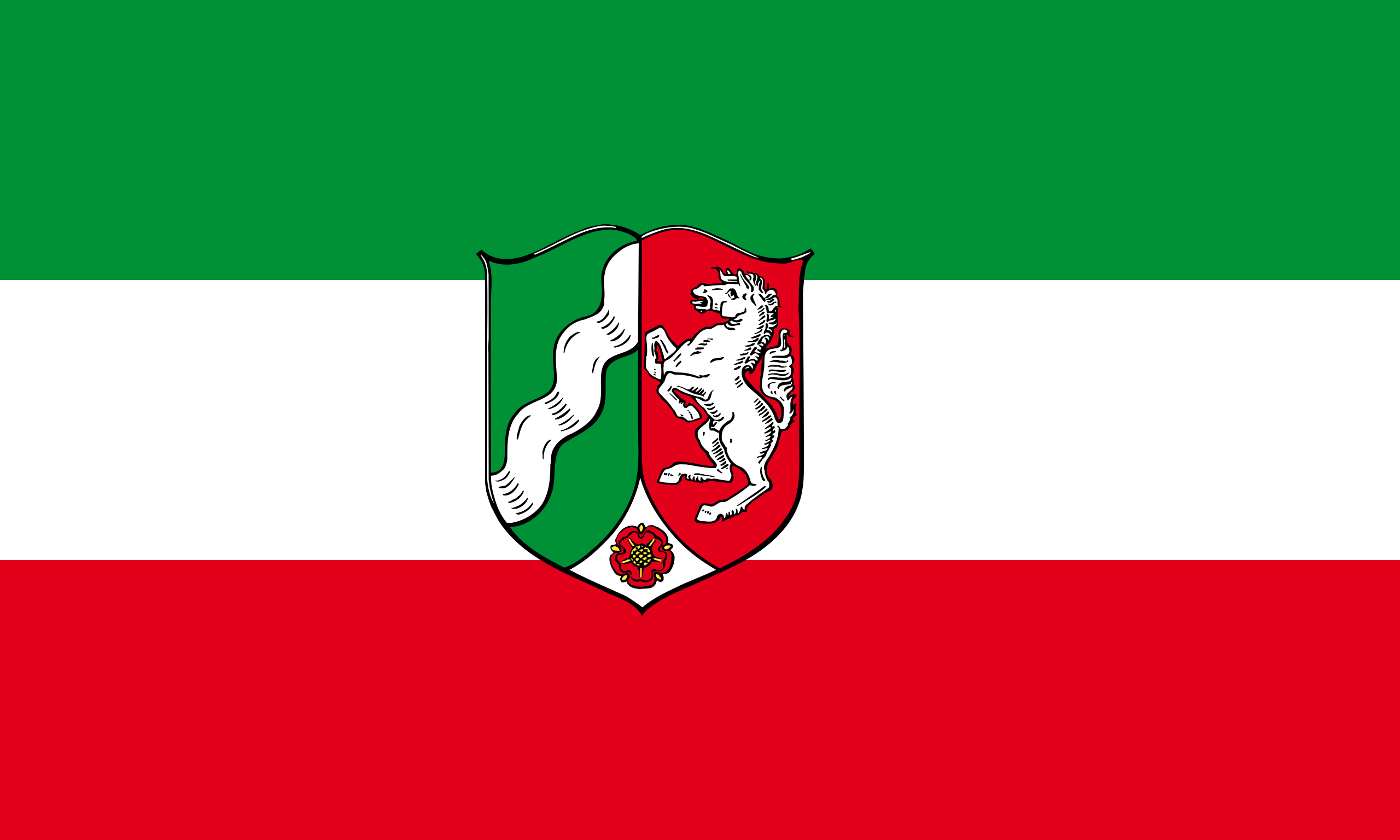

North Rhine-Westphalia

North Rhine-Westphalia