漢德百科全書 | 汉德百科全书

Xizang Zizhiqu-XZ

Xizang Zizhiqu-XZ

Zangquan-Qingke-Schnaps

藏泉青稞酒为浓香型白酒,与国内市场其他浓香型白酒的不同之处在于: 一、酿酒所用原料:国内浓香型白酒主要以高粱、小麦、玉米等低海拔粮食作物为主要原料。藏泉青稞酒是以西藏海拔3600米---4750米高原青稞为主要原料。 二、酿酒用水:藏泉青稞酒采用海拔6950米冈底斯山冰川雪山融化后,经过复杂地质结构层层过滤汇聚而成的地下水,酿酒取水深度达210米。 三、酿酒环境:藏泉酒业公司地处拉萨河河谷平原,海拔3760米。空气中的含氧量仅占平原地区含氧量的62%,昼夜温差大。酿酒时青稞的发酵糖化时间比内地长40%,优级酒率比内地高80%。 四、酒口感:由于酿酒原料和酿酒环境与内地不同,藏泉青稞酒的酒体更加芳香浓郁、香味协调,入口甜、落口绵、尾净余长等特点十分突出。具有饮后不上头、不口干、醒酒快、绵柔醇和的独特风格。 五、文化内涵:喝酒就是情感交流,酒作为一种特殊的文化载体,既有酒自身的物质特征,也有品酒所形成的精神文化内涵。藏泉青稞酒代表的是西藏藏传佛教文化和高原文化,给人们传递的是遥远、神秘、纯净、虔诚、浓郁的宗教文化、独特的人文景观、古老的民俗风情。

Tibetische-Zeremonialtrommel

法鼓种类很多,如大鼓、铜鼓、腰鼓、曲柄鼓、羯鼓、嘎巴拉鼓等。主要用于佛教庆典、宗教节日、活佛坐床、开光仪典等重大喜庆法事活动中。 曲柄鼓的鼓锤是弯的,就像一张弓,鼓面直径约1米,下有一柄。诵经时,喇嘛左手持鼓柄,右手用曲柄鼓锤敲击伴奏。 嘎巴拉鼓,藏语称“扎玛如”,鼓腰箍镶宝石镂花金片,坠飘带,两面蒙皮,鼓体有木、象牙等几种。法会上嘎巴拉鼓多与金刚铃一起演奏。

Kanjur und Tanjur

藏文大藏经是藏传佛教的经典集成,用藏文写成。是在公元7─8世纪,佛教传入西藏后,从梵文和汉文经典中逐渐翻译形成的。到9世纪时编纂了《丹噶目录》,共收集约700种20个门类的佛教经典。13世纪以前都是手抄本。公元1313年雕版印刷了第一部藏文大藏经,以后陆续出版了11种版本。 色拉寺年轻的僧人雕版印刷佛经 藏文大藏经分为两部分: 甘珠尔(佛说部),包括经藏、律藏和密咒; 丹珠尔(论述部),包括论藏和赞颂、经释、咒释;

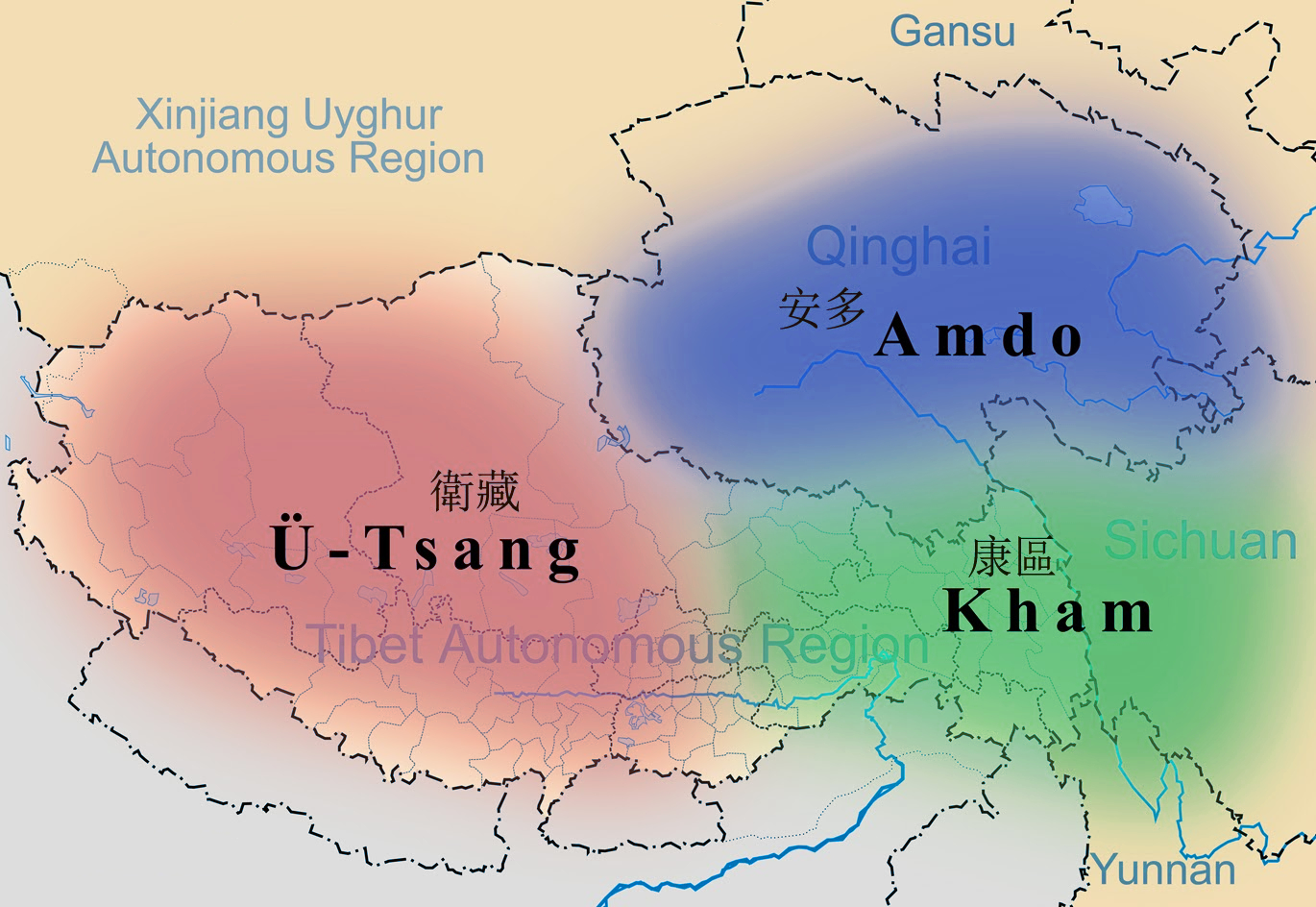

Tibetische Sprache

藏语(藏语:བོད་སྐད་,威利转写:bod skad,THL:Böké,藏语拼音:Pögä),属汉藏语系藏缅语族藏语支,是以藏族为主的喜马拉雅文化圈使用的主要语言。藏语使用区分布在中国西藏自治区,青海省,四川省的阿坝藏族羌族自治州、甘孜藏族自治州、木里藏族自治县,甘肃省的甘南藏族自治州和天祝藏族自治县、云南省的迪庆藏族自治州等若干区域。巴基斯坦、印度、尼泊尔、不丹四个国家也有藏语使用者分布。

Tibeter/Zang

藏族是主要生活在青藏高原上、使用藏语的民族,自称“博巴”(藏文:བོད་པ་,威利转写:bod pa,藏语拼音:Pöba)。主要分布在中华人民共和国境内的西藏、川、青、甘、滇,境内人口650万余人;在尼泊尔、印度、不丹、巴基斯坦等青藏高原周边国家亦有分布;另有从中国境内移民出境的藏族及其后代近20万,即海外藏人。7世纪,松赞干布统一青藏高原,建立吐蕃帝国。公元11、12世纪,藏民族开始逐渐形成。藏族使用藏语,通用藏文。主要从事畜牧业、农业。主要信奉藏传佛教,宗教气氛浓厚。传统服装为藏服,又以藏袍为主。以糌粑为主食,多吃牛羊肉,喜饮酥油茶、青稞酒。牧区多住帐篷,城镇多住碉房。多行天葬。藏历新年为重要节日。藏族文化悠久、灿烂而独特,文献众多,藏医药、藏历、歌舞、唐卡、金铜佛像等都独具特色。史诗《格萨尔王传》、热贡艺术、藏戏入选人类非物质文化遗产代表名录。

Tibetische Kleidung

藏族男性服饰分勒规(劳动服饰)、赘规(礼服)、扎规(武士服)三种;妇女服饰在节庆、生活中的重大事件、仪礼时的服饰变化较大,节日服饰都较平时着装富丽、盛重。

Die Nacht der Steppen/The night of the steppes

《草原之夜》是1959年出品的中国大型彩色纪录片《绿色的原野》中的著名插曲,由张加毅作词、田歌谱曲。

Essen und Trinken

Essen und Trinken

Geschichte

Geschichte

Tänze

Tänze

Musik Charts

Musik Charts